Амур и Психея (Канова)

|

| |

| Антонио Канова | |

| Амур и Психея. 1787—1793; реплика 1794—1796 | |

| Мрамор. Высота 155 см (реплика — 137 см) | |

| Лувр, Париж | |

|

| |

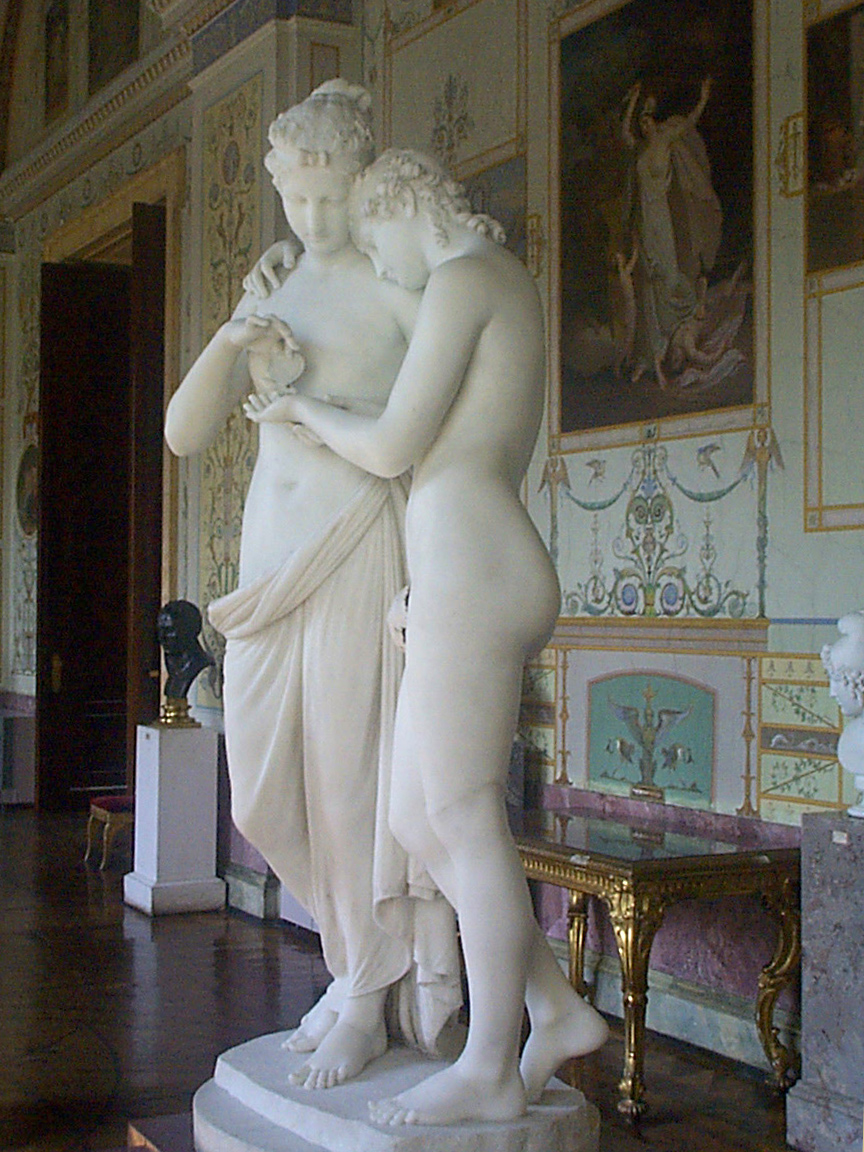

| Антонио Канова | |

| Амур и Психея. 1797; реплика 1808 | |

| Мрамор. Высота 145 см | |

| Лувр, Париж | |

«Аму́р и Психе́я» — произведение венецианского скульптора Антонио Кановы, выполненное из мрамора в двух вариантах по заказу, сделанному в Неаполе в 1787 году шотландским коллекционером и ценителем искусства бароном Каудором[en]. Сюжет взят из произведения древнеримского писателя Апулея «Метаморфозы, или Золотой осёл».

Для первой, наиболее известной скульптуры — «Психея, оживлённая поцелуем Амура» (фр. Psyché ranimée par le baiser de l’Amour) — Канова выбрал момент сразу вслед за пробуждением Психеи от поцелуя Амура, когда влюблённые протягивают руки, чтобы заключить друг друга в объятия; Амур, сначала уколов Психею стрелой, чтобы проверить, не умерла ли она, нежно приподнимает возлюбленную, очнувшуюся от глубокого сна, навеянного испарениями, запечатанными в амфориске, принесённом ею по приказанию Венеры из подземного царства мёртвых и открытому из любопытства несмотря на запрет.

Прототипом второй скульптуры, изображающей влюблённых стоя (фр. L’Amour et Psyché debout), стала статуя[en] из Капитолийских музеев — римская копия с греческого оригинала, найденная на Авентине в феврале 1749 года. Амур, обнявший Психею и положивший голову её на плечо, рассматривает вместе со своей возлюбленной бабочку, символ невинности и мимолётности, сидящую у него на руке. Группа стоит на высоком цилиндрическом постаменте, украшенном цветочной гирляндой. Верхняя часть основания поворачивалась с помощью ручки (в настоящий момент она заблокирована в целях безопасности). Некоторые исследователи считают, что в своей работе Канова превзошёл античного мастера.

Содержание

Оригиналы

Из-за проблем, связанных с транспортировкой, обе работы оставались в мастерской скульптора, куда ими многие приходили любоваться, вплоть до февраля 1798 года, когда в Рим вошли войска генерала Бертье.

В 1801 году скульптуры приобрёл соратник Наполеона Иоахим Мюрат, годом ранее породнившийся с первым консулом, женившись на его сестре Каролине. Оба мрамора, предназначенные для украшения загородного особняка Мюрата, замка Вийер-ла-Гаренн, были перевезены в Нёйи, близ Парижа.

В 1802 году, во время своего первого визита в Париж, Канова посетил Шато-де-Вийер, чтобы увидеть как установлены обе его работы. Чуть позднее, в 1804 году, Мюрат купил у Талейрана соседний Шато-де-Нейи[en], объединив владения в ансамбль, реконструированный им с поистине королевским размахом.

Позднее скульптуры стали частью императорской коллекции, в 1824 году они попали в Лувр.

Реплики

Повторения обеих скульптур Антонио Кановы находятся в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже.

Реплика первой, наиболее знаменитой, скульптуры была сделана по заказу князя Юсупова — законченная в 1796 году, она украшала один из залов подмосковного имения Архангельское, приобретённого им в 1810 году[1]. Этот вариант чуть меньше — его высота 137 см.

Повторения обеих скульптур Антонио Кановы находятся в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже.

Реплика первой, наиболее знаменитой, скульптуры была сделана по заказу князя Юсупова — законченная в 1796 году, она украшала один из залов подмосковного имения Архангельское, приобретённого им в 1810 году[1]. Этот вариант чуть меньше — его высота 137 см.

После смерти князя в 1831 году его сын, Борис Николаевич, перевёз статую в Санкт-Петербург. Архитектор Андрей Михайлов, перестраивавший вновь купленный дворец на Мойке в 1830—1838 годах, установил скульптуру в Малой ротонде, которая ввиду этого также называлась «ротондой Кановы»[2]. После революции, когда Юсуповский дворец и вся его коллекция были национализированы, «Амур и Психея» поступила в Эрмитаж.

Гипсовая модель, выполненная Кановой для «юсуповской» версии в 1794 году, после смерти скульптора находилась у его ассистента Адамо Тадолини, в 1905 году она поступила в дар нью-йоркскому музею Метрополитен[3]. Металлические гвоздики, которыми испещрена модель, помогали скульптору переносить объёмы на мрамор.

Работа Кановы пользовалась популярностью — в эрмитажной Галерее драгоценностей хранится табакерка с рельефным изображением этой скульптурной группы, выполненная в России в 1799 году[4].

Повторение второй, «стоящей», скульптуры, было выполнено в 1808 году с той же гипсовой модели, что и оригинал, по заказу супруги Наполеона, императрицы Жозефины. В 1815 году, вскоре после её смерти, российский император Александр I приобрёл эту реплику вместе с другими предметами из коллекции бывшей императрицы[5].

Напишите отзыв о статье "Амур и Психея (Канова)"

Примечания

- ↑ [www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/06.+Sculpture/56792/?lng=ru Канова, Антонио. Амур и Психея, 1796.] // Государственный Эрмитаж

- ↑ Н. В. Кукурузова, О. В. Уточкина. Юсуповский дворец. — С-Пб: Галарт, 2010. — 156 с. — ISBN 978-598-747-014-5.

- ↑ [www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/188954 The Collection Online. Cupid and Psyche.] // Метрополитен-музей

- ↑ [www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+Applied+Arts/147791/?lng=ru Табакерка с изображением Амура и Психеи] // Государственный Эрмитаж

- ↑ [www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/06.+Sculpture/49036/?lng=ru Канова, Антонио. Амур и Психея, 1808.] // Государственный Эрмитаж

Ссылки

- [musee.louvre.fr/oal/psyche/psyche_acc_en.html A closer look at Psyche Revived by Cupid's Kiss] // Музей Лувра (англ.)

- [www.louvre.fr/oeuvre-notices/l-amour-et-psyche Œuvre: L'Amour et Psyché] // Музей Лувра (фр.)

Отрывок, характеризующий Амур и Психея (Канова)

– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.– Давай сюда. Во важно то!

Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.

– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.

– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!

Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.

– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.

– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.

– А вишь, сукин сын Петров, отстал таки, – сказал фельдфебель.

– Я его давно замечал, – сказал другой.

– Да что, солдатенок…

– А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.

– Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?

– Э, пустое болтать! – сказал фельдфебель.

– Али и тебе хочется того же? – сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.

– А ты что же думаешь? – вдруг приподнявшись из за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. – Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, – сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, – вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь…

– Ну буде, буде, – спокойно сказал фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продолжался.

– Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, – начал один из солдат новый разговор.

– Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, – сказал плясун. – Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что то по своему.

– А чистый народ, ребята, – сказал первый. – Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.

– А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.

– А ничего не знают по нашему, – с улыбкой недоумения сказал плясун. – Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!

– Ведь то мудрено, братцы мои, – продолжал тот, который удивлялся их белизне, – сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.

– Что ж, от холода, что ль? – спросил один.

– Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим; мочи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.

Все помолчали.

– Должно, от пищи, – сказал фельдфебель, – господскую пищу жрали.

Никто не возражал.

– Сказывал мужик то этот, под Можайским, где страженья то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых то. Волков этих что, говорит…

– Та страженья была настоящая, – сказал старый солдат. – Только и было чем помянуть; а то всё после того… Так, только народу мученье.

– И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон – говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.

– Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.

– Какое врать, правда истинная.

– А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.

– Все одно конец сделаем, не будет ходить, – зевая, сказал старый солдат.

Разговор замолк, солдаты стали укладываться.

– Вишь, звезды то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.

– Это, ребята, к урожайному году.

– Дровец то еще надо будет.

– Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.

– О, господи!

– Что толкаешься то, – про тебя одного огонь, что ли? Вишь… развалился.

Из за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.

– Вишь, грохочат в пятой роте, – сказал один солдат. – И народу что – страсть!

Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.

– То то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.

– О о? пойти посмотреть… – Несколько солдат направились к пятой роте.

Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.

В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.

– Ребята, ведмедь, – сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.

Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.