Аполлон-17

| Аполлон-17 | |

| Общие сведения | |

|---|---|

| Полётные данные корабля | |

| Ракета-носитель | Сатурн-5 SA-512 |

| Стартовая площадка | Космический центр Кеннеди комплекс 39А, Флорида, США |

| Запуск | 7 декабря, 1972 05:33:00 GMT |

| Посадка | 19 декабря, 1972 19:24:59 GMT |

| Длительность полёта | 301 час 51 минута 59 секунд |

| Масса | командный модуль 30 369 кг лунный модуль 16 456 кг |

| NSSDC ID | [nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftOrbit.do?id=1972-096A 1972-096A] |

| SCN | [www.n2yo.com/satellite/?s=06300 06300] |

| Полётные данные экипажа | |

| Членов экипажа | 3 |

| Позывной | Командный модуль: «Америка», Лунный модуль: «Челленджер» |

| Предыдущая | Следующая |

|---|---|

Аполлон-16 Аполлон-16 |

Скайлэб-2 Скайлэб-2 |

</td></tr>

«Аполло́н-17» (англ. Apollo 17) — космический корабль, на котором состоялся 11-й и последний пилотируемый полёт в рамках программы «Аполлон», в ходе которого была осуществлена шестая высадка людей на Луну. Это была третья Джей-миссия (англ. J-mission) с акцентом на научные исследования. В экипаж корабля впервые вошёл учёный-профессионал, геолог Харрисон Шмитт. В распоряжении астронавтов так же, как и в ходе двух предшествовавших экспедиций, был лунный автомобиль, «Лунный Ровер» № 3. Командно-служебный модуль «Аполлона-17» имел позывные «Америка», лунный модуль — «Челленджер».

Старт «Аполлона-17» состоялся 7 декабря 1972 года, с задержкой на 2 часа 40 минут. Задержка старта впервые была вызвана неисправностью стартового оборудования. На тот момент это был первый ночной запуск в истории пилотируемой космической программы США.

11 декабря 1972 года «Челленджер» с Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом на борту совершил посадку в долине Таурус—Литтров, на юго-восточной окраине Моря Ясности. Астронавты оставались на Луне чуть более трёх суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.

19 декабря «Аполлон-17» приводнился в Тихом океане. Экспедиция продолжалась 301 час 51 минуту 59 секунд.

Содержание

- 1 Планирование полёта

- 2 Экипаж

- 3 Позывные кораблей и эмблема полёта

- 4 Выбор района посадки

- 5 Научный багаж экспедиции

- 6 Особенности полёта

- 7 Задержка старта

- 8 Старт и полёт к Луне

- 9 Выход на орбиту Луны

- 10 Посадка

- 11 Первый день на Луне

- 12 Второй день на Луне

- 13 Третий день на Луне

- 14 Четвёртый день на Луне. Взлёт и возвращение на орбиту

- 15 Работа на орбите

- 16 Возвращение

- 17 Корабль после полёта

- 18 Достижения и рекорды «Аполлона-17»

- 19 Основные научные итоги

- 20 «Аполлон-17» в массовой культуре

- 21 Примечания

- 22 Литература

- 23 Ссылки

Планирование полёта

К концу 1967 года НАСА получило возможность планировать лунную пилотируемую программу на период после предполагаемой первой посадки, которую должен был осуществить «Аполлон-11». Руководство НАСА запрашивало у Конгресса финансирование на постройку 15 ракет-носителей «Сатурн-5», 15 командно-служебных модулей и 14 лунных модулей. Успех миссии «Аполлона-11» означал, что в распоряжении у США остаются средства для осуществления ещё девяти лунных высадок. Через четыре дня после приводнения астронавтов «Аполлона-11», 28 июля 1969 года, НАСА объявило предварительные планы последующих полётов, вплоть до «Аполлона-20». Высадка «Аполлона-12» была запланирована на ноябрь 1969 года. «Аполлоны» с 13-го по 15-й должны были лететь с такими же лунными модулями, как в первых полётах. «Аполлон-16», тогда планировавшийся на апрель 1971 года, должен был стать первой Джей-миссией (англ. J-mission) с усовершенствованным лунным модулем и «Лунным Ровером»[1].

Необходимость сокращения бюджета и уменьшение политической поддержки в Конгрессе заставили НАСА объявить 4 января 1970 года об отмене миссии «Аполлона-20». График оставшихся полётов был растянут. «Аполлон-13» передвинули с марта на апрель 1970 года, а «Аполлон-14» — с июля на конец того же года. Авария «Аполлона-13» и дальнейшее урезание бюджета заставили НАСА в сентябре 1970 года отказаться от «Аполлона-18». Были также отменены третья Эйч-миссия, тогда известная как «Аполлон-15», и четвёртая Джей-миссия («Аполлон-19»). Три оставшиеся миссии были перенумерованы. То, что первоначально было «Аполлоном-16», стало «Аполлоном-15» и первой Джей-миссией. «Аполлон-17» стал третьей Джей-миссией и последним пилотируемым полётом на Луну в рамках программы Аполлон[1].

Экипаж

Основной

Первоначально в основной экипаж «Аполлона-17» вошли астронавты, до этого тренировавшиеся в качестве дублёров экипажа «Аполлона-14»[2]. 38-летний командир Юджин Сернан имел опыт двух космических полётов. Он летал пилотом на «Джемини-9A» и пилотом лунного модуля на «Аполлоне-10». Этот полёт был первым испытанием ЛМ на лунной орбите и генеральной репетицией первой посадки на Луну. 39-летний пилот командного модуля Роналд Эванс в космос ещё не летал[3]. 40-летний пилот лунного модуля Джо Энгл, как пилот специальной группы испытателей, совершил 16 полётов на ракетопланах X-15, в том числе три суборбитальных, в которых поднимался до высот более 50 миль, что в ВВС США считается границей космоса (свой рекорд высоты он установил 29 июня 1965 года, поднявшись на 85 527 м)[4].

После сокращения количества остававшихся миссий научное сообщество усилило давление на НАСА с целью отправить на Луну астронавта-учёного. Больше всего для этого подходил 37-летний Харрисон (Джек) Шмитт. Он был принят в отряд астронавтов в 1965 году, был единственным среди астронавтов-учёных профессиональным геологом, непосредственно участвовал в геологической подготовке всех экипажей, от «Аполлона-11» до «Аполлона-14» и прошёл полную подготовку к полёту в качестве пилота лунного модуля дублирующего экипажа «Аполлона-15»[5]. Окончательный состав основного экипажа «Аполлона-17» был объявлен вскоре после завершения полёта «Аполлона-15», 13 августа 1971 года[6]:

- Юджин Сернан — командир.

- Роналд Эванс — пилот командного модуля.

- Харрисон (Джек) Шмитт — пилот лунного модуля.

Энгл, который по личным причинам отсутствовал в Хьюстоне во время полёта «Аполлона-15», случайно узнал о крушении своих планов 10 августа, заглянув в ЦУП, чтобы проверить почту. Позднее в одном из интервью он говорил: «Когда такое случается, можно сделать одно из двух. Можно залечь на кровать и рыдать. А можно поддержать миссию и сделать её лучшей в мире». Он нашёл в себе силы не хлопать дверью и помочь Шмитту вписаться в команду[7].

На пресс-конференции через неделю после объявления состава экипажа первый вопрос был задан Шмитту по поводу замены Энгла. Он ответил, что считает Джо одним из самых выдающихся лётчиков-испытателей. Но в том, что касается собственных возможностей управлять космическим кораблём, Шмитт выразил готовность посоревноваться с любым астронавтом, задействованным в программе. Сернан согласился с этим, сказав, что Шмитт сидит здесь как часть экипажа не по каким-то другим причинам, а только потому, что «он грёб вёслами изо всех сил, он заработал это, и он заслуживает этого»[7].

Дублирующий

В первый дублирующий экипаж «Аполлона-17» вошли астронавты «Аполлона-15» в полном составе: Дэвид Скотт (командир), Альфред Уорден (пилот командного модуля) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля). Однако через несколько месяцев после их полёта разразился скандал с конвертами первого дня, которые они по договорённости с немецким бизнесменом Вальтером Айерманном, но без ведома НАСА, взяли с собой на Луну с целью последующей коммерческой реализации. Скотт, Уорден и Ирвин были выведены из дублирующего экипажа «Аполлона-17», получили взыскания по службе и были отстранены от лётной подготовки. В июле 1972 года их заменили не менее опытные астронавты, все имевшие опыт полётов к Луне[2]:- Джон Янг — командир, четыре полёта в космос, из них два полёта к Луне (на «Аполлоне-10» и «Аполлоне-16» с посадкой).

- Стюарт Руса — пилот командного модуля, летал в том же качестве на «Аполлоне-14» (один полёт).

- Чарльз Дьюк — пилот лунного модуля, летал на «Аполлоне-16» и высаживался на Луну вместе с Янгом (один полёт)[2].

Янг позднее вспоминал, что он и остальные дублёры искренне желали, чтобы всё шло по плану, и на Луну полетел основной экипаж. Все трое отпустили усы и поклялись не сбривать их, пока корабль с Сернаном, Эвансом и Шмиттом не взлетит со стартовой площадки[2].

Позывные кораблей и эмблема полёта

«Аполлон-17» должен был стать последней миссией программы. Поэтому корабли получили названия, исполненные особого достоинства. Командно-служебный модуль был назван «Америкой», как дань американскому обществу[8]. Лунный модуль получил позывные «Челленджер» (англ. Challenger — «Бросающий вызов») в честь парусно-парового корвета «Челленджер», начавшего первую океанографическую экспедицию ровно за 100 лет до начала полёта «Аполлона-17»[9]. Название также символизировало вызовы, с которыми в будущем столкнётся Америка[8].

На эмблеме полёта изображён бог Солнца Аполлон, который символизирует не только программу «Аполлон», но всё человечество, его знания и мудрость. Рядом — Луна золотистого цвета, означающая золотую эру космических полётов, которая подходит к завершению. Также на эмблеме присутствует орёл, чьи крылья несут синие и красные полосы американского флага и три белых звезды (экипаж). Аполлон смотрит не просто на Луну, где люди уже побывали, он смотрит в будущее с его новыми достижениями и свершениями[8].

Выбор района посадки

Процесс выбора района посадки «Аполлона-17» начался в октябре 1971 года. Учёные ставили задачу исследовать высокогорья, которые не затронул метеоритный удар, образовавший Море Дождей; обнаружить признаки относительно молодого вулканизма; получить с орбиты фотографии и данные научных приборов о ещё неисследованных районах и получить максимальную отдачу от новых мобильных геофизических приборов, которые астронавты повезут с собой. Учёт всех этих факторов сократил выбор до трёх районов: 1) Таурус—Литтров, район на восточной окраине Моря Ясности; 2) 93-километровый кратер Гассенди на севере Моря Влажности и 3) кратер Альфонс 111 км в диаметре, на северо-востоке Моря Облаков[10]. Джек Шмитт, принимавший активное участие в процессе выбора места прилунения, настаивал на посадке в кратере Циолковский на обратной стороне Луны с использованием спутника на окололунной орбите для обеспечения связи. Но от этой идеи, по соображениям больших расходов, отказались. Окончательный выбор в феврале 1972 года был сделан в пользу района Таурус—Литтров[8].

|

|

| |

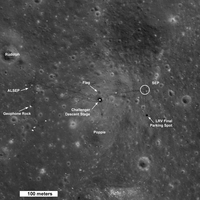

| Места посадок КК «Аполлон» (отмечены зелёными треугольниками), КА «Луна» (красными) и «Сервейер» (жёлтыми) на карте видимого полушария Луны. «Аполлон-17» — к северо-востоку от центра | Вертикальный вид с орбиты района посадки «Аполлона-17» (место посадки отмечено белой стрелкой) | Район посадки более крупно. Вверху Северный массив, ниже — Южный массив. Светлая извилистая нить между ними — эскарп Lee—Lincoln Scarp (рус. Скарп) | Район посадки «Аполлона-17» ещё более крупно. У левого края снимка — кратер Камелот |

Долина Таурус—Литтров шириной около 7 км представляет собой образование, наподобие залива, в восточной части Моря Ясности. Координаты 20° 10' с.ш. 30° 46' в.д.[11] С трёх сторон окружена горами высотой более 2000 м. Название отсылает к Таврским горам и кратеру Литтров (в честь австрийского астронома и математика Йозефа Литрова), расположенным к юго-востоку от Моря Ясности. На этот район во время полёта «Аполлона-15» обратил внимание пилот командного модуля Альфред Уорден, который работал на орбите, пока его коллеги находились на Луне. Уорден сделал много фотографий и дал специалистам на Земле устные описания. Он отметил более тёмный цвет поверхности долины по сравнению с цветом поверхности Моря Ясности, обнаружил кратеры с тёмным обрамлением, похожие на вулканические выходы (конусы вулканического пепла)[8]. Геологов привлекала возможность получить в этом районе образцы тёмного грунта и лавовых потоков. Также была надежда, что здесь будут обнаружены одновременно и более древние, и более молодые геологические образцы по сравнению с теми, что были привезены астронавтами других миссий. Наконец, Таурус—Литтров предоставлял возможность получить и образцы высокогорных пород. В пределах досягаемости находился оползень с горного Южного массива (англ. South Massif), достигавший дна долины. А у подножия гор были разбросаны огромные валуны, которые скатились вниз. Следы скатывания некоторых из них имели протяжённость около 2 км[8][11].

Научный багаж экспедиции

Комплект научных приборов ALSEP (англ. Apollo Lunar Surface Experiments Package) «Аполлона-17» состоял из приборов для пяти экспериментов. Четыре из них должны были быть размещены на поверхности Луны впервые: стационарный лунный гравиметр, прибор по определению выбросов частиц лунного грунта и метеоритов, масс-спектрометр для исследования состава лунной атмосферы и аппаратура для сейсмического профилирования. Ещё один эксперимент — по изучению тепловых потоков в лунном грунте — ранее входил в комплекты ALSEP «Аполлона-15» и «Аполлона-16». Но в первом случае зонды были углублены не полностью, а во втором случае при установке был случайно оборван электрокабель, и прибор вышел из строя. На поверхности Луны планировалось разместить и другие приборы, не входившие в комплект ALSEP. Три из них не использовались никогда ранее: аппарат по определению электрических свойств поверхности, прибор для измерения потока нейтронов и портативный мобильный гравиметр (перевозимый на «Ровере»). Ещё один, детектор космических лучей, ранее возили на Луну астронавты «Аполлона-16»[12].

В модуле научных приборов служебного модуля «Аполлона-17» были размещены: зонд по профилированию лунной поверхности, сканирующий инфракрасный радиометр и спектрометр дальней ультрафиолетовой области спектра. Кроме того, как и в предыдущих Джей-миссиях, в модуле научных приборов находились панорамная камера, картографирующая камера и лазерный альтиметр[13].

Особенности полёта

Старт «Аполлона-17» впервые в истории пилотируемой космической программы США должен был состояться в тёмное время суток[1]. Он был запланирован на 21:53 местного североамериканского восточного времени. Это было обусловлено расположением района посадки в северо-восточной части лунного диска, большой массой лунного модуля и необходимостью заходить на посадку при низком утреннем Солнце, возвышающемся примерно на 13° над лунным горизонтом. По этой же причине старт с околоземной орбиты и переход на траекторию полёта к Луне должен был впервые осуществляться не на втором витке над Тихим океаном, а на третьем витке, над Атлантическим. За несколько дней до старта экипаж был переведён на ночной распорядок дня[8].

Первое окно для старта открывалось 6 декабря в 21:53 местного времени и оставалось открытым в течение 3 часов 38 минут, до 01:31 7 декабря. Угол возвышения Солнца над горизонтом в момент прилунения составил бы 13°. Второе, точно такое же окно, открывалось в 21:53 7 декабря (угол возвышения Солнца 16,9°—19,1°). Следующие три окна открывались только 4—6 января 1973 года[14]. Но это уже могло помешать запуску орбитальной станции «Скайлэб», намеченному на 30 апреля[15].

Восточное расположение района посадки оставляло специалистам в ЦУПе мало времени для того, чтобы рассчитать параметры орбиты кораблей. Торможение для выхода на окололунную орбиту всегда осуществлялось за лунным диском, и расчёты можно было делать только после того, как корабли появятся из-за восточного края Луны. Чтобы понять, не грозит ли столкновение с Луной, и принять решение о продолжении или прерывании миссии, требовалось не менее 12 минут (а желательно было иметь в запасе 15 минут). Поэтому было решено понижать периселений орбиты снижения постепенно, двумя манёврами, а не одним, как в предшествовавших полётах[1][8][15].

Задержка старта

Последний предстартовый отсчёт начался по плану, за 28 часов до старта, в 12:53:00 UTC 5 декабря 1972 года и дважды планово останавливался на 9 часов (для отдыха персонала) и 1 час. Всё шло гладко. Но за 2 минуты 47 секунд до старта наземная вычислительная машина не выдала команду на наддув кислородного бака третьей ступени. Оператором вручную была послана команда для наддува бака, но вычислительная машина не зарегистрировала наддува. В результате сработала система автоматической блокировки, прекратившая дальнейшие операции за 30 секунд до старта. Астронавты немедленно выключили бортовые пиротехнические устройства. Специалисты в ЦУПе начали искать способ ввести в ЭВМ информацию о наддуве бака[3][15]. Первая блокировка предстартового отсчёта продолжалась 1 час 5 минут 11 секунд. Отсчёт был возобновлён с 22-минутной готовности, но снова остановлен за 8 минут до старта для исправления работы ЭВМ. Эта вторая остановка продлилась 1 час 13 минут 19 секунд. Наконец, отсчёт был возобновлён с 8-минутной предстартовой готовности и продолжался нормально до взлёта. Общая задержка составила 2 часа 40 минут[3]. За время ожидания Роналд Эванс успел заснуть и тихонько похрапывал[8], а баллистики скорректировали траекторию полёта, чтобы «Аполлон-17» прибыл к Луне без опозданий[1]. Это была первая задержка старта из-за неисправности стартового оборудования за время программы «Аполлон»[11]. Причиной, как выяснилось впоследствии, стал бракованный диод[16].

Старт и полёт к Луне

Старт «Аполлона-17» состоялся в 05:33:00 UTC (00:33:00 местного времени) 7 декабря 1972 года[3]. В районе космодрома за ним наблюдали около 500 000 человек. Он был хорошо виден невооружённым глазом в Южной Каролине на севере от Флориды и на Кубе на юге[16]. Менее чем через 12 минут корабль вышел на почти круговую околоземную орбиту высотой 166,7 км на 167,2 км[3].

|

|

|

|

| РН «Сатурн-5» «Аполлона-17» после заката за полмесяца до старта, 21 ноября 1972 года | Старт «Аполлона-17» | Старт, снятый с башни обслуживания | Взлёт «Аполлона-17», снятый с длительной выдержкой |

В течение двух витков астронавты и ЦУП проверяли все системы корабля. В самом начале третьего витка над Атлантическим океаном был снова включён двигатель третьей ступени. Он отработал почти шесть минут — 351 секунду. «Аполлон-17» перешёл на траекторию полёта к Луне, набрав скорость 10,8 км/с[3]. Манёвр начался в темноте, на ночной стороне планеты, а завершился, когда Солнце вышло из-за горизонта. По словам Сернана, это было очень красиво[8]. Через полчаса астронавты начали перестроение отсеков. Рон Эванс отвёл командно-служебный модуль от третьей ступени и развернул на 180°, чтобы осмотреть лунный модуль, который находился в адаптере в верхней части третьей ступени. Шмитт доложил, что он видит «Лунный Ровер» в грузовом отсеке посадочной ступени. Эванс пристыковал «Америку» к «Челленджеру», на всё ушло чуть более 14 минут. Сернан, открыв люк, осмотрел переходной тоннель между командным и лунным модулями, чтобы проверить замки, удерживавшие оба корабля вместе. Три из десяти замков не были закрыты, их пришлось закрыть вручную. Затем Сернан подорвал пироболты, державшие лунный модуль в третьей ступени, а Эванс, включив двигатели системы ориентации, отвёл состыкованные корабли на безопасное расстояние. Шмитт снимал всё на кинокамеру. После этого по команде с Земли был снова включён двигатель третьей ступени, чтобы она столкнулась с Луной в заранее выбранной точке. Сейсмические волны от столкновения должны были быть зафиксированы всеми четырьмя сейсмографами, оставленными на Луне предыдущими экспедициями[1].

|

|

|

|

| Земля, снятая вскоре после перехода на траекторию полёта к Луне. Слева видны Африка и о-в Мадагаскар | Лунный модуль «Челленджер» в адаптере, в верхней части третьей ступени S-IVB, перед стыковкой | Отработанная третья ступень с пустым адаптером в её верхней части | Вид почти полной Земли с расстояния около 50 000 км. Видны: Африка, Мадагаскар, Аравийский п-ов (вверху) и Антарктида (внизу). «Аполлон-17» в это время находился прямо над южной оконечностью Африки. Этот снимок получил название «Голубой шарик» (англ. The Blue Marble) |

Пока Сернан и Эванс снимали скафандры, Шмитт, глядя в иллюминатор, почти полчаса рассказывал ЦУПу о погоде в различных районах Земного шара, делая свои прогнозы. По мере вращения и удаления Земли он эти прогнозы постоянно обновлял, так что один из операторов связи в Хьюстоне назвал его настоящим человеком-метеоспутником. Через девять часов после начала полёта у астронавтов наступил период отдыха[1].

Второй рабочий день в космосе был запланированно укороченным. Астронавтов необходимо было поскорее вернуть к обычному распорядку дня. В день посадки на Луну они должны были пробудиться в 07:30 североамериканского восточного времени. Прилунение было запланировано на 14:30 и вскоре после него Сернан и Шмитт должны были совершить полный 7-часовой выход на поверхность. Из-за ночного запуска астронавты проснулись в 15:30 по времени восточного побережья США. Каждый смог поспать не более трёх часов. Но после 10 часов бодрствования, в 01:30 8 декабря все уже спали, приняв по таблетке снотворного. Во вторую ночь Сернан, Эванс и Шмитт спали 7,5 часа и смогли хорошо отдохнуть[1].

К началу третьего дня полёта «Аполлон-17» пролетел уже чуть более половины пути и находился примерно в 200 000 км от Земли. Вскоре после подъёма астронавты провели первую коррекцию траектории. Для этого потребовалось всего лишь 2-секундное включение основного двигателя служебного модуля. В тот же день Сернан и Шмитт первый раз перешли в лунный модуль, включили его электропитание и проверили все системы. Если не считать небольших проблем со связью, инспекция, продолжавшаяся два с половиной часа, показала, что «Челленджер» находится в хорошем состоянии. Перед сном все астронавты снова приняли снотворное[1].

На третью ночь ЦУП дал экипажу поспать полных 8 часов, но даже после этого астронавтов впервые пришлось будить, и удалось это только с десятой попытки. Оператор связи даже исполнил энергичный напев боевой песни спортивных команд Канзасского университета (его выпускником был Эванс). Но и это возымело действие лишь после третьего дубля[8]. В первой половине четвёртого рабочего дня в космосе Шмитт во второй раз перешёл в лунный модуль и примерно на полчаса включил его электропитание, чтобы в ЦУПе посмотрели, как работает телеметрия. Повторная проверка системы связи показала, как и предполагали в Хьюстоне, что причины проблем предыдущего дня были на Земле, а не в космосе. Сернан присоединился к коллеге с большим опозданием. Его задержала в командном модуле неожиданно возникшая естественная потребность. После инспекции лунного модуля все трое астронавтов облачились в скафандры, чтобы проверить, не возникнет ли у них с этим каких-либо проблем в день прибытия к Луне. Затем они отрепетировали, как Эванс будет ставить на место штырь-конус стыковочного агрегата и закрывать переходной люк, когда останется один. Приготовление обеда в этот день заняло больше времени, чем обычно. Причина была в том, что Эванс никак не мог найти ножницы. Пара хирургических ножниц была у каждого астронавта — ими разрезали пакеты с пищей, сделанные из очень плотного целлофана. Эванс боялся, что без ножниц у него возникнут серьёзные проблемы с питанием, когда его коллеги будут находиться на Луне. Договорились, что Сернан или Шмитт оставят ему свои, если пропажа не будет найдена[1].

|

|

|

|

| Сернан (слева) и Эванс в командном модуле. Снято на пути к Луне | Шмитт в кабине «Америки» | Сернан бреется на четвёртый день полёта | Эванс с пакетом супа |

После обеда в этот день было переведено полётное время, чтобы компенсировать задержку старта. Ровно в 65 часов полётного времени все часы на корабле и в ЦУПе были переведены вперёд на 2 часа 40 минут и установлены на 67 часов 40 минут. Это не привело к исправлениям в полётном плане, так как всё, что необходимо было сделать до 67:40, уже было выполнено. После перевода часов астронавты провели эксперимент по наблюдению визуальных вспышек (фосфенов). В предыдущих полётах почти все астронавты наблюдали такие вспышки, когда закрывали глаза. Учёные предполагали, что вспышки были вызваны космическими лучами высоких энергий. На время эксперимента Эванс надел специальный шлем, закрывавший его глаза. В шлем были встроены медленно двигавшиеся пластины фотоплёнки, на которых космические лучи должны были оставить следы. Сернан закрыл глаза обычной повязкой. Примерно 15 минут потребовались для того, чтобы астронавты привыкли к темноте. После этого они докладывали в среднем об одной вспышке каждые две с половиной минуты[1]. Незадолго до отбоя «Аполлон-17» пересёк невидимую границу, за которой гравитационное поле Луны стало воздействовать на корабль сильнее земного. До Луны оставалась 61 000 км, скорость к этому моменту уменьшилась до 2583 км/ч и далее начала нарастать[8].

Выход на орбиту Луны

Утром следующего дня ЦУП решил дать астронавтам поспать на полчаса дольше запланированного. Но Сернан проснулся до побудки сам, он единственный из экипажа накануне не принимал снотворного. После завтрака астронавты, подорвав пироболты, отстрелили крышку-дверь, закрывавшую модуль научных приборов (англ. Scientific Instruments Module) в служебном модуле. На протяжении всего полёта к Луне Сернан, Эванс и Шмитт могли любоваться отличными видами Земли. В самом начале она была почти полной, а на подлёте к Луне освещены были примерно 2/3 земного диска. Видимая сторона Луны, напротив, была тёмной. Только подлетая к ней, с расстояния примерно 18 500 км астронавты увидели узкую полоску освещённой поверхности на краю диска, из-за которого ослепительно светило Солнце[8]. Сернан доложил об этом в 86 часов 46 минут полётного времени (с учётом перевода часов). Командир был поражён. Ему было с чем сравнивать. Во время полёта «Аполлона-10» он не видел ничего подобного. Экипажи всех предыдущих «Аполлонов» подлетали к Луне в темноте и не видели освещённой поверхности до выхода на окололунную орбиту. Благодаря восточному расположению района посадки экипаж «Аполлона-17» увидел то, чего не видел никто до них. С расстояния 9260 км Луна выглядела очень большой и стремительно увеличивалась. Сернану казалось, что они падают прямо на Луну. Противоположные впечатления у него были в его предыдущем полёте, когда «Аполлон-10» стартовал к Земле и начал стремительно удаляться от Луны. Сернан полушутя спросил, не заденет ли корабль Луну. Получив из Хьюстона ответ, что всё идёт по плану, он добавил, обращаясь к баллистикам из группы слежения: «Если бы вы, ребята, только могли себе представить, в какое игольное ушко вы продеваете нить, попадая с расстояния в четверть миллиона миль в точку в 50 милях (от поверхности Луны), вы бы испытали огромную гордость. Мы гордимся вами»[1].

В 88:43:21 полётного времени «Аполлон-17» скрылся за западным краем лунного диска, радиосвязь с ним прервалась. Через 11 минут после этого[1] на расстоянии 141,9 км от Луны был включён основной двигатель. Он отработал 393,16 секунды. Корабль вышел на окололунную орбиту с апоселением 314,8 км и периселением 97,4 км. Полёт к Луне продолжался 83 часа 2 минуты и 18,11 секунды[3]. Вскоре после этого, в 89:39:42, третья ступень ракеты-носителя на скорости 9180 км/ч врезалась в Луну в точке с координатами 4,21° ю.ш. 12,37 ° з.д., в 155,6 км от расчётной. Сейсмические колебания от удара были зарегистрированы всеми четырьмя сейсмографами, оставленными на Луне предыдущими экспедициями[8]. Во время первого пролёта над видимой стороной Луны специалисты в ЦУПе были заняты отслеживанием параметров орбиты, а астронавты прильнули к иллюминаторам. Район будущей посадки был ещё в полной темноте. Не помогал и отражённый свет Земли, поскольку Солнце в это время ещё освещало корабль. Зато когда оно зашло, при ярком земном свете лунная поверхность стала отлично видна. Шмитт подробно описывал всё, что видел внизу. На втором витке астронавты готовились к первому манёвру по переводу корабля на орбиту снижения. В районе посадки Солнце осветило только вершины окрестных гор[1]. В конце второго витка основной двигатель служебного модуля был включён на 22,27 секунды. Корабль вышел на орбиту снижения, на которой на следующий день будет отстыкован лунный модуль, с параметрами 109 км на 26,9 км[3]. Периселений новой орбиты находился чуть восточнее района посадки. Остаток дня члены экипажа работали с аппаратурой модуля научных приборов, фотографировали, отслеживали навигационные ориентиры. Вскоре после пятого пролёта над районом посадки, в 95:47 полётного времени, астронавты попрощались с ЦУПом до утра[1].

Посадка

День посадки, 11 декабря, должен был стать очень продолжительным рабочим днём. Через несколько часов после прилунения Сернану и Шмитту без отдыха предстояло совершить первый выход на поверхность. И даже если бы всё шло по плану, от подъёма до отбоя должно было пройти не менее 22,5 часа. Утром ЦУП разбудил астронавтов песней Стива Гудмана City of New Orleans в исполнении Джона Денвера. Шмитт, любитель кантри, попросил завести её ещё раз, пока все приводили себя в порядок. Все трое накануне принимали снотворное и выспались очень хорошо. Астронавты очень быстро позавтракали и облачились в скафандры. Сернан и Шмитт перешли в лунный модуль и проверили его системы. Расстыковка прошла штатно в начале 12-го витка, когда корабли находились над обратной стороной Луны. Ещё полтора часа «Америка» и «Челленджер» летели рядом, а астронавты визуально осматривали оба корабля, фотографировали и продолжали проверку систем. В 111:57 полётного времени[1] Эванс на 3,8 секунды включил маршевый двигатель и перевёл «Америку» на почти круговую орбиту высотой 129,6 км на 100 км. После этого Сернан и Шмитт совершили второй манёвр, понизивший периселений орбиты снижения. Двигатели системы ориентации лунного модуля были включены на торможение на 21,5 секунды. Параметры орбиты составили 110,4 км на 11,5 км[3] с периселением чуть восточнее места посадки.

Двигатель посадочной ступени «Челленджера» был включён в 112:49:53 на высоте в 16,1 км, начался управляемый спуск с орбиты. Астронавты летели ногами вперёд, спинами к лунной поверхности. Почти сразу загорелось предупреждение о том, что в баках мало топлива. Но это была явно ложная тревога, которую можно было игнорировать. По просьбе ЦУПа Сернан ввёл в бортовой компьютер уточнённые навигационные данные, иначе мог получиться недолёт до цели на целый километр. Хьюстон попросил астронавтов выключить и снова включить переключатель системы измерения количества топлива. После этого сигнал тревоги погас. На высоте около 2300 м «Челленджер» повернулся в вертикальное положение. Прямо перед астронавтами была долина Таурус—Литтров, а над ней в небе висела Земля. Во всех предыдущих полётах она была выше, и астронавты других экспедиций при посадке её не видели. В иллюминатор смотрел, в основном, только командир, пилот был занят показаниями приборов, которые он диктовал командиру. Но Сернан разрешил Шмитту пару раз выглянуть в окно. Автопилот вёл корабль почти точно в место прилунения, которое было выбрано до полёта. Но Сернан видел, что рядом были места и лучше. Ручкой манипулятора он сделал несколько коррекций курса, направив «Челленджер» в точку чуть ближе по курсу. По мере снижения место посадки было выбрано окончательно, и командир сделал ещё несколько коррекций. На высоте около 90 м Сернан перешёл на ручное управление. Для экономии топлива он поддерживал вертикальную скорость чуть больше штатной, зная, что её можно быстро погасить. На завершающей стадии посадки скорость снижения составляла 0,9 м/с. Лунная пыль появилась на высоте около 20 м. Боковая скорость равнялась нулю, но Сернан поддерживал небольшое перемещение вперёд, чтобы сесть на то место, которое он только что видел. Хорошим ориентиром для определения момента касания поверхности служила тень лунного модуля. «Челленджер» совершил посадку в 19:54:58 UTC 11 декабря 1972 года в месте с координатами 20,19080° с. ш. и 30,77168 в. д., в двухстах метрах от заранее запланированной точки[3]. Топлива в баках посадочной ступени оставалось на 117 секунд зависания. Лунный модуль встал на грунт с небольшим наклоном 4—5° назад, потому что его задняя опора оказалась почти в середине кратера диаметром 3—4 м[17][8][18].

Первый день на Луне

Подготовка к выходу на поверхность

Сразу после посадки Сернан и Шмитт привели взлётную ступень «Челленджера» в полную готовность к экстренному взлёту с Луны, на случай если лунный модуль получил какие-либо повреждения. В Хьюстоне, тем временем, проверяли телеметрию. После получения разрешения ЦУПа остаться на Луне астронавты перевели все системы в режимы, обеспечивавшие 3-дневное пребывание на поверхности. Сернан и Шмитт пообедали, сделали первые фотоснимки через иллюминаторы корабля и дали специалистам описания окружавшей их местности. Эванс при первом после прилунения пролёте над районом посадки доложил в Хьюстон, что видит в долине маленькое светлое пятно и сообщил его координаты. Как потом выяснилось, он ошибся всего на 20 метров[19].

|

| Панорама из снимков, сделанных Сернаном и Шмиттом через иллюминаторы «Челленджера» перед первым выходом на поверхность. Вдали, чуть левее центра, Южный массив, справа — Северный массив |

Начало 1-й внекорабельной деятельности (ВКД)

Через четыре часа после посадки астронавты разгерметизировали кабину. Первым из лунного модуля выбрался командир. Ещё находясь наверху лестницы, он, потянув за кольцо, открыл грузовой отсек, где хранились инструменты, запасы еды и батареи электропитания. Во всех полётах, от «Аполлона-11» до «Аполлона-16», в этом отсеке были установлены телекамеры, которые снимали спуск астронавтов по лестнице и первые шаги по Луне (только в случае с «Аполлоном-16» камера не включалась ради экономии электроэнергии после её перерасхода из-за 6-часовой задержки посадки). У «Челленджера» этой камеры не было вообще. Её убрали, чтобы залить чуть больше топлива. Телекартинка появится, только когда будет установлена телекамера «Лунного Ровера». Перед тем, как ступить на лунный грунт, Сернан сказал[20]:

Я на тарелке опоры. И, Хьюстон, сходя на поверхность в Таурус—Литтров, мы бы хотели посвятить первый шаг «Аполлона-17» всем, кто сделал его возможным.

Оригинальный текст (англ.)I'm on the footpad. And, Houston, as I step off at the surface at Taurus-Littrow, we'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible..

Осматриваясь, Сернан сообщил, что лунный модуль сел одной опорой в неглубокий кратер, похожий на мелкую обеденную тарелку. Вскоре к командиру присоединился и Шмитт. Астронавты первым делом выгрузили «Лунный Ровер». Сернан совершил пробную поездку, которая показала, что луномобиль полностью исправен. Шмитт снимал пробный заезд на фотокамеру. Когда Сернан к нему приближался, Шмитт немного отошёл назад. Он хотел, чтобы в кадр попала и Земля. Она находилась всё время в одной и той же точке небосвода, над Южным массивом, с возвышением на 45° над горизонтом. Но в кадр она так и не попала (астронавты поймут, как её нужно фотографировать, чуть позже)[21].

|

| ||

| Сернан во время тест-драйва. Телекамера и антенны на «Ровере» ещё не установлены | Тест-драйв вокруг «Челленджера». На заднем плане — Южный массив | Сернан салютует флагу | Шмитт, флаг и Земля |

Далее Шмитт загрузил на «Ровер» инструменты, а Сернан поставил на него лунный передатчик информации (англ. Lunar Communications Relay Unit — LCRU), устройство управления телевизионной камерой по командам с Земли, саму телекамеру и две антенны. Вскоре на Земле получили телевизионную картинку с Луны[22]. Затем астронавты сделали первые измерения с помощью портативного мобильного гравиметра, который они установили на «Ровер», и водрузили недалеко от лунного модуля флаг США. Это был флаг, висевший на стене главного зала ЦУПа несколько лет (со времени полёта «Аполлона-11»), на протяжении которых были осуществлены все предыдущие посадки на Луну. У экипажа «Аполлона-17» был с собой и ещё один флаг США. Астронавты привезут его обратно на Землю и передадут ЦУПу взамен старого. Сначала Шмитт сфотографировал Сернана у флага. Затем камеру взял командир. Он согнул ноги в коленях, почти встал на колени, чтобы запечатлеть и Землю. Но с первого раза она в кадр тоже не попала. Хорошо получился второй дубль. Шмитт тоже попробовал так сфотографировать Сернана. Вышло с третьего раза. После этого астронавты разместили на двух опорах лунного модуля детекторы космических лучей (один в постоянной тени, другой — на солнце) и погрузили на «Ровер» приёмник-передатчик для эксперимента по определению электрических свойств поверхности и заряды взрывчатки для эксперимента по построению сейсмического профиля[23].

Размещение приборов ALSEP

Шмитт выгрузил комплект научных приборов ALSEP. Пока он относил его к месту размещения примерно в 100 м к западу от лунного модуля, Сернан случайно задел молотком, который торчал из его подколенного кармана, и оторвал задний удлинитель крыла правого заднего колеса «Ровера». Командир попытался починить удлинитель крыла с помощью клейкой ленты, которая у астронавтов была с собой. Это получилось, но не сразу. «Ровер» после тест-драйва уже был испачкан лунной пылью. Она приставала к клейкой ленте, которая после этого уже ни к чему не клеилась. Сернану пришлось делать несколько попыток обмотать удлинитель и крыло. Тем временем, Шмитт, отойдя на 100 м к западу от «Челленджера», обнаружил, что там неровная поверхность. Нужно было идти дальше. Частота пульса у астронавта во время переноски приборов ALSEP подскочила до 140 ударов в минуту. Подходящее место Шмитт обнаружил примерно в 185 метрах к северо-западу от лунного модуля[23].

Пока Сернан ремонтировал крыло, Шмитт установил центральную станцию ALSEP и радиоизотопный термоэлектрический генератор и приступил к размещению и подключению приборов. Сернан подъехал к нему на «Ровере» и привёз с собой дрель. Он пробурил два отверстия глубиной 2,5 м каждое и разместил прибор для изучения тепловых потоков в лунном грунте, углубив в отверстия два датчика. В предыдущей экспедиции такой же эксперимент был потерян из-за того, что Джон Янг случайно зацепился ногой и оборвал кабель, соединявший прибор с центральной станцией. Шмитт разместил стационарный гравиметр для регистрации приливных явлений на Луне и обнаружения гравитационных волн в космическом пространстве; масс-спектрометр для исследования состава лунной атмосферы и прибор, регистрирующий частоту падения метеоритов[24]. Далее Сернан приступил к бурению скважины для взятия колонки грунта. А Шмитт разместил геофонный модуль эксперимента по построению сейсмического профиля и 4 геофона для регистрации сейсмических колебаний, которые после отлёта астронавтов будут вызваны подрывами зарядов взрывчатки. Недалеко от места размещения эксперимента лежал большой валун, достигавший трёх метров в высоту. Он получил название скала Geophone Rock[Комм. 1][25]. Сернан пробурил скважину на полную глубину 3,2 м, но при извлечении соединённых свёрл с колонкой грунта внутри столкнулся с большими сложностями. Не очень помогал даже специальный домкрат с ножным приводом. Частота пульса у командира поднялась до 150 ударов в минуту. Извлечь колонку грунта помог Шмитт. После этого он собрал поблизости несколько геологических образцов, а Сернан опустил в скважину прибор для измерения потока нейтронов и разъединил секции с колонкой грунта. Астронавты отставали от графика почти на 40 минут. В ЦУПе было принято решение немного сократить первую геологическую поездку[26].

Шмитт пешком возвратился к лунному модулю, захватив с собой секции с колонкой грунта. Далее он выгрузил передатчик эксперимента по определению электрических свойств поверхности и установил его примерно в 140 метрах к востоку от «Челленджера». Сернан, тем временем, включил навигационную систему «Ровера» и поехал к напарнику[27].

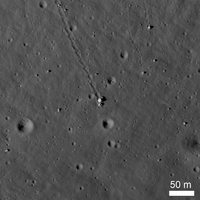

Первая геологическая поездка

Первая поездка была сокращена ЦУПом примерно до одного часа и предполагала всего одну геологическую остановку (англ. Station 1) на краю кратера Стено (англ. Steno Crater). Сернан и Шмитт проехали 1,2 км и остановились в 150 м от кратера Стено. Из-за неровностей рельефа они его так и не увидели. Но ехать дальше не имело смысла. В месте остановки было много валунов для сбора образцов. К тому же внекорабельная деятельность (ВКД) продолжалась уже почти 5 часов. У обоих астронавтов в ранцах портативной системы обеспечения жизнедеятельности кончились запасы воды в основных ёмкостях (3,9 л), и они переключились на запасные ёмкости (1,5 л). Сернан доложил, что удлинитель крыла пока держится, а Шмитт установил на грунте и снял с предохранителя первый из восьми зарядов взрывчатки для эксперимента по профилированию лунной поверхности (заряд № 6). В нём было 454 г взрывчатого вещества[27].

|

|

|

|

| Вверху и чуть слева — посадочная ступень «Челленджера». Левее неё — скала Geophone Rock. Внизу кратер Стено, чуть выше — место первой геологической остановки (Station 1). EP-7 — примерное место размещения второго (№ 7) заряда взрывчатки. Снимок сделан в июле 2009 года КА LRO | Сернан у «Ровера». Левее него и чуть дальше на грунте — заряд взрывчатки. Это комбинация из двух кадров панорамы, отснятой Шмиттом на Station 1 | Шмитт с совком-граблями на Station 1 | Валун на краю 20-метрового кратера на Station 1 |

Астронавты приступили к сбору образцов у относительно молодого кратера диаметром около 20 м и глубиной 3—4 м. Они откололи молотком несколько фрагментов от двух валунов, собрали совком-граблями мелкие камешки и отдельно мешочек реголита около 1 кг[28]. Возвращаясь к лунному модулю, астронавты на полпути сделали очень короткую остановку. Шмитт, не выходя из «Ровера», поставил на грунт второй заряд взрывчатки (№ 7), держа его за длинную антенну. Затем Сернан медленно сделал на «Ровере» круг по часовой стрелке, чтобы Шмитт также, не спешиваясь, смог отснять панораму на этом месте. Когда до лунного модуля оставалось несколько сотен метров, Шмитт сказал Сернану, что его осыпает лунная пыль и что они, видимо, всё-таки потеряли удлинитель крыла. Вскоре астронавты подъехали к передатчику эксперимента по определению электрических свойств поверхности[29]. В общей сложности они проехали 3,3 км, «Ровер» находился в движении 33 минуты[3].

Завершение 1-й ВКД

Около передатчика Сернан проехал на «Ровере» около 100 м с запада на восток, а затем пересёк следы на этом отрезке под прямым углом примерно посередине, так чтобы получился крест, ориентированный своими лучами по сторонам света. Астронавты уложили четыре 35-метровых кабеля антенны передатчика параллельно следам. После этого Сернан доложил, что нашёл коричневый камень. Шмитт, помогавший упаковать находку в мешочек для образцов, сразу понял, что это кусок цветного пенополистирола, в который была упакована зонтичная антенна «Ровера», но промолчал, решив, что командир подшучивает над учёными. Пенополистироловая упаковка, брошенная Сернаном у лунного модуля в начале ВКД, нагрелась на Солнце, и газ начал её разрывать. Один из кусков отлетел на 100 метров к передатчику и антенне[29].

Вернувшись к лунному модулю, астронавты почистили «Ровер» и скафандры друг друга от лунной пыли. Из ЦУПа им пообещали за ночь что-нибудь придумать с починкой крыла луномобиля. Во время укладки образцов в контейнеры разорвало ещё одну панель пенополистирола. Его кусок пролетел мимо астронавтов. Сернан подумал, что рядом упал метеорит. Но Шмитт объяснил, что это было на самом деле и откуда взялся «коричневый камень». Из ЦУПа сообщили, что, по словам Джона Янга, во время экспедиции «Аполлона-16» газонаполненные пластмассы тоже взрывались. Сернан и Шмитт подняли в кабину собранные образцы, фотокамеры и отснятую фотоплёнку. Пилот забрался в «Челленджер» первым, командир сделал очередные замеры с помощью гравиметра и тоже поднялся в кабину[30]. Первая ВКД продолжалась 7 часов 11 минут 53 секунды. Было собрано 14,3 кг образцов лунной породы[3].

После ВКД

Астронавты наддули кабину и сняли шлемы и перчатки. Лунная пыль, как и рассказывали их предшественники, сильно пахла порохом. К этому моменту Эванс на орбите уже закончил свой рабочий день и крепко спал. Сернан и Шмитт заправили ранцы кислородом и водой и поменяли в них батареи и кассеты с гидроксидом лития, поглощавшие углекислый газ. После этого они сняли скафандры. Оба сильно устали, болели пальцы рук. Сернан натёр мозоли. Астронавты были на ногах уже 20 с половиной часов (в Хьюстоне было 3 часа ночи 12 декабря). Экипаж ответил на вопросы специалистов в ЦУПе, которые касались езды на «Ровере», приборов ALSEP и геологии района посадки. У Шмитта началась сенная лихорадка. Это заметил даже оператор связи в Хьюстоне по звучанию голоса. Шмитт стал единственным астронавтом из побывавших на Луне, у кого лунная пыль вызвала аллергическую реакцию (на следующее утро аллергия почти пройдёт). Астронавты поужинали, прибрались в кабине и улеглись спать в гамаки, Сернан наверху, головой к задней стенке, Шмитт под ним перпендикулярно, головой к правой стенке. Хьюстон, несмотря на поздний отбой, пообещал дать им полных 8 часов отдыха[31].

Второй день на Луне

Подготовка ко второму выходу

12 декабря ЦУП разбудил астронавтов музыкой Рихарда Вагнера «Полёт валькирий»[Комм. 2][32]. Сернан и Шмитт оба поспали по 6 часов, но чувствовали себя хорошо отдохнувшими. Пока они спали, в Хьюстоне искали способ ремонта «Ровера». На практике найденное решение проверял командир дублирующего экипажа Джон Янг в скафандре. Он же сам и рассказал Сернану, что нужно взять четыре листа карты района посадки, отпечатанной на плотной фотобумаге (каждый лист размером примерно 20 см х 26,7 см), склеить их скотчем и прикрепить к крылу зажимами, которыми в кабине лунного модуля крепились дополнительные переносные лампочки. Весь ремонт, по словам Янга, должен был занять не более 2 минут[32].

Астронавты позавтракали. Из ЦУПа им сообщили, что 2-я внекорабельная деятельность (ВКД) должна пройти, в основном, по плану, со всеми намеченными геологическими остановками, но с небольшим сокращением работ на некоторых из них[32]. Сернан склеил четыре листа карты района прилунения так, как ему говорил Янг. Затем астронавты надели скафандры и ранцы и около 17:30 по местному времени Хьюстона разгерметизировали кабину. Надежды на то, что при открывании люка из кабины вместе с остатками воздуха вылетит и лунная пыль, не оправдались. По словам Сернана, вылетело всё, что угодно, но только не пыль. Астронавты отставали от графика на 1 час 20 минут[33].

Начало 2-й ВКД

Спустившись с лестницы, Сернан сказал: «Окей, Хьюстон. Ступая на равнину Таурус—Литтров чудесным вечером этого вторника, астронавты „Аполлона-17“ готовы поработать». Выйдя вслед за командиром, Шмитт после включения телекамеры попросил Хьюстон измерить длину его тени. Это было нужно, чтобы лучше оценивать на глаз расстояния и размеры (на Луне они всегда казались меньше, чем были на самом деле). Оказалось, что тень Шмитта в тот момент равнялась 4,5 м, чему он очень удивился. Сернан сделал очередной замер с помощью мобильного гравиметра, а Шмитт загрузил в «Ровер» фотокамеры, кассеты с плёнкой и четыре заряда взрывчатки (один, по просьбе ЦУПа, был оставлен на солнце, в тарелке восточной опоры лунного модуля). Командир с помощью напарника прикрепил к крылу бумажный удлинитель. Ремонт занял около пяти минут. Шмитт пешком прошёл 140 м до передатчика эксперимента по изучению электрических свойств поверхности и включил его. Когда Сернан ехал к нему, Шмитт констатировал, что бумажное крыло делает своё дело: лунная пыль не поднималась кверху[34].

Поездка к Южному массиву

От места размещения передатчика астронавты поехали на запад и примерно в 540 м от лунного модуля, не сходя с «Ровера», установили заряд взрывчатки № 4. Проехав 1,2 км, они достигли кратера Камелот (600 м в диаметре) и повернули на юго-запад[34]. По пути Сернан и Шмитт, по согласованию с Хьюстоном, сделали очень короткую незапланированную остановку. Они проехали 3 км, по прямой до лунного модуля было 2,6 км. У небольшого кратера Шмитт, не выходя из «Ровера», специальным совком на длинной ручке подцепил камень и немного реголита. Такой способ сбора образцов был придуман Шмиттом и применялся на Луне впервые. В течение 2-й и 3-й ВКД таких геологических остановок будет несколько[35].

Первая остановка (англ. Station 2) в этой поездке была запланирована в районе оползня у подножия Южного массива, у кратера Нансен, названного так в честь норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена. Чтобы попасть к нему, астронавтам предстояло взобраться на естественный эскарп англ. Lee—Lincoln Scarp, возвышавшийся примерно на 80 м над уровнем долины. Относительно пологое, удобное место для подъёма было обнаружено на снимках, сделанных с орбиты, и ещё до полёта получило название англ. Hole-in-the-Wall (рус. «хорошее местечко»). Оно было хорошо видно издалека, и Сернан держал курс прямо на него. Астронавты въехали в район более светлого грунта (англ. light mantle), чем в других местах долины Таурус—Литтров. Крутизна склона в Hole-in-the-Wall достигала 30°, и Сернану местами приходилось вести «Ровер» зигзагообразно. Путь наверх растянулся на 600 м и занял 5 минут. В районе кратера Нансен астронавтам нужно было найти большие валуны, которые можно было бы идентифицировать со следами скатывания по склонам Южного массива. Если бы таковые обнаружились, учёные могли быть уверены в получении образцов подстилающей породы, обнажившейся высоко на склоне горы[35].

Первая остановка (англ. Station 2) в этой поездке была запланирована в районе оползня у подножия Южного массива, у кратера Нансен, названного так в честь норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена. Чтобы попасть к нему, астронавтам предстояло взобраться на естественный эскарп англ. Lee—Lincoln Scarp, возвышавшийся примерно на 80 м над уровнем долины. Относительно пологое, удобное место для подъёма было обнаружено на снимках, сделанных с орбиты, и ещё до полёта получило название англ. Hole-in-the-Wall (рус. «хорошее местечко»). Оно было хорошо видно издалека, и Сернан держал курс прямо на него. Астронавты въехали в район более светлого грунта (англ. light mantle), чем в других местах долины Таурус—Литтров. Крутизна склона в Hole-in-the-Wall достигала 30°, и Сернану местами приходилось вести «Ровер» зигзагообразно. Путь наверх растянулся на 600 м и занял 5 минут. В районе кратера Нансен астронавтам нужно было найти большие валуны, которые можно было бы идентифицировать со следами скатывания по склонам Южного массива. Если бы таковые обнаружились, учёные могли быть уверены в получении образцов подстилающей породы, обнажившейся высоко на склоне горы[35].

По мере того, как астронавты приближались к Южному массиву, гора (высота 2300 м) выглядела всё более внушительно. Когда они смотрели от лунного модуля, её вершина возвышалась над горизонтом на 11°, а Земля — на 45°. Вблизи горы её вершина была на 25° выше горизонта, а Земля ещё на 20° выше. Сернан сказал, что если Земля начнёт скрываться за гору, место Station 2 придётся поменять. Астронавты находились в пути уже 70 минут. Из ЦУПа им сообщили, что остаётся 5 минут до точки невозврата. В случае отказа одного из ранцев портативной системы жизнеобеспечения и возникновения необходимости использовать аварийную систему продувки кислородом, у Сернана и Шмитта было бы всего 80 минут на то, чтобы вернуться к «Челленджеру». Астронавты ответили, что они почти у цели. И скоро они остановились у кратера Нансен, проделав путь 9,1 км. По прямой до лунного модуля было 7,6 км. Дорога заняла 73 минуты. Эта поездка стала самой протяжённой и самой продолжительной за всё время осуществления программы «Аполлон»[35].

Station 2 у кратера Нансен

Остановившись у кратера Нансен (Station 2), астронавты почистили приборы «Ровера» и телекамеру от пыли, сделали очередной замер с помощью мобильного гравиметра и приступили к сбору образцов. Они откололи по нескольку кусков от трёх больших валунов. Один из фрагментов третьего по счёту валуна позже окажется самым древним образцом лунной породы из собранных в ходе всех экспедиций «Аполлонов» (4,6 млрд лет ± 0,1 млрд лет). Поблизости не было видно явных следов скатывания этих валунов, но их голубовато-серый цвет совпадал с цветом слоёв породы, видневшихся вверху на горе. В углублении у одного из валунов Сернан и Шмитт собрали грунт, на который никогда не попадали солнечные лучи. На усмотрение астронавтов ЦУП предложил увеличить время пребывания на Station 2 на 10 минут за счёт сокращения предстоявшей остановки на Station 4. Астронавты согласились. Из-за того, что кратер Нансен располагался в небольшой низине у подножия Южного массива, лунный модуль не был виден, даже когда астронавты немного поднялись по склону горы. После работы с третьим валуном Сернан пнул его ногой, он покатился, перевернувшись два раза, и остановился. Шмитт пнул его ещё дважды, но камень больше никуда не сдвинулся. Астронавты взяли грунт с того места, на котором он лежал[36]. Работа на Station 2 продолжалась 1 час 5 минут 55 секунд[8].

Работа у кратера Лара

Место следующей остановки (англ. Station 3) заранее не было чётко определено. Для него мог подойти любой кратер, который дал бы представление о геологической природе эскарпа. Но до этого, когда астронавты отъехали от кратера Нансен на 700 м, Хьюстон попросил их остановиться ещё раз, спешиться и сделать замеры гравиметром. Шмитт собрал несколько камней. Сернан, садясь в «Ровер», упал и при этом копнул реголит, обнажив более светлый грунт. Был собран мешочек этого грунта. Работа на этой остановке, получившей название Station 2a, продолжалась 12 минут. Далее астронавты поехали на северо-восток. Они спустились по Hole-in-the-Wall и вскоре остановились у молодого кратера 15—20 м в диаметре недалеко от кратера Лара (назван в честь героини романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»). От начала 2-й ВКД прошло 3 часа 50 минут. Сернан и Шмитт проехали в общей сложности 12,6 км, до лунного модуля по прямой было 6,0 км[37].

Для экономии времени ЦУП попросил астронавтов разделиться и работать по отдельности. Сернану надлежало углубить двойную трубку-пробоотборник (каждая секция по 42 см в длину) и сделать замер гравиметром, а Шмитту в одиночку собирать образцы и отснять на фотокамеру панораму. Командиру удалось довольно легко и быстро углубить трубку-пробоотборник, с каждым ударом молотка она входила в реголит примерно на 5 см. На Земле колонку грунта в нижней секции, которую Сернан упакует в герметичный металлический контейнер, предполагалось оставить нетронутой до той поры, пока существенно не улучшатся методы научного анализа. Она должна была стать капсулой времени. Оператор связи в ЦУПе Роберт Паркер попросил Сернана не забыть вложить туда маленькую записку для потомков. «Да, я вложу записку. Никто и не узнает», — ответил Сернан. Это была шутка-экспромт. А чтобы учёные не поняли его буквально, командир извлёк пробоотборник, подошёл к «Роверу» и показал в телекамеру открытую трубку. Были отчётливо видны реголит с мелкими камешками. Запечатав контейнер, Сернан добавил: «Окей, длинная банка закрыта, и я думаю, никто не знает, что в ней, кроме меня»[38].

Сбор образцов в одиночку шёл у Шмитта не так продуктивно, как если бы астронавты делали это вдвоём. Держать пакет левой рукой и насыпать в него грунт правой в скафандре было довольно сложно. Шмитт случайно толкнул контейнер с образцами, он опрокинулся, и все пакеты из него вывалились. Шмитт опустился на колени и на руки, поставил контейнер вертикально и собрал в него все пакеты. Держа контейнер, Шмитт попытался встать, но споткнулся и упал на грудь. После этого он наконец-то встал. Хьюстон попросил Шмитта снять панораму. От начала 2-й ВКД прошло 4 часа 20 минут. На Station 3 астронавты находились 29 минут[38].

|

|

|

| Ballet Crater. За ним слева склон эскарпа. На переднем плане справа — совок и контейнер для образцов | Сернан у «Ровера» на Station 3 | Балет в исполнении Шмитта |

Поторопив астронавтов в дорогу, Паркер сообщил, что в ЦУПе нет отбоя от звонящих из Хьюстонского Фонда балета, спрашивают, не сможет ли Шмитт выступить у них в следующем сезоне. «Надеюсь, смогу», — ответил Шмитт и два раза высоко подпрыгнул вверх на правой ноге, левая при этом была вытянута назад и согнута в колене. Позже небольшой кратер, у которого астронавты работали на Station 3, был назван англ. Ballet Crater[38].

Оранжевый грунт

От Station 3 Сернан и Шмитт поехали на северо-восток. Следующую остановку (Station 4) они сделали у большого валуна на краю кратера Шорти (диаметр 100 м). От начала 2-й ВКД прошло 4 часа 49 минут. В общей сложности астронавты проехали 15,1 км, до лунного модуля по прямой было 4,2 км. На работу в этом месте оставалось около 30 минут[38].

Пока Сернан чистил от пыли батареи и телекамеру «Ровера», Шмитт стал осматривать валун и доложил, что рядом с ним обнаружил оранжевый грунт (англ. orange soil). Сернан попросил его ничего не трогать, пока он сам не посмотрит (позднее Сернан признавал, что поначалу подумал, не утомился ли напарник от долгого пребывания на Луне). «Он повсюду! Оранжевый!» — взволнованно продолжал Шмитт. «Действительно. Я вижу это даже отсюда», — подтвердил Сернан и, подняв солнцезащитный фильтр гермошлема, подтвердил это ещё раз. Оранжевый цвет был различим для специалистов и на Земле на телекартинке, которую передавала камера «Ровера». (Послеполётный анализ оранжевого грунта показал, что он состоял из очень маленьких шариков стекла с высоким содержанием титана и низким содержанием кварца. Интенсивность цвета зависела от соотношения между титаном и железом). Шмитт уточнил, что ближе к центру зона оранжевого грунта имеет малиновый оттенок, дальше переходит в оранжевый и, наконец, в обычный серый. Шмитт прокопал канавку. Астронавты собрали образцы оранжевого грунта, в том числе колонку с помощью двойной трубки-пробоотборника. Когда её извлекли, открытый конец нижней секции оказался заполнен очень тёмным, почти чёрным грунтом (на Земле выяснится, что это ильменит в виде мельчайших шариков кристаллизовавшегося стекла, сходных по составу с оранжевыми, но имевших иную историю остывания). От начала 2-й ВКД прошло 5 часов 3 минуты. Правила безопасности на случай пешего возвращения к лунному модулю оставляли на эту остановку не более 20 минут. Напоследок Сернан снял у кратера Шорти панораму, а Шмитт руками отломил от валуна кусок величиною с кулак (валун был сильно растрескавшимся). Астронавты впервые включили приёмник эксперимента по изучению электрических свойств поверхности, который вместе с антенной располагался сзади «Ровера», на этажерке для инструментов, и поехали дальше[39]. Работа на Station 4 у кратера Шорти продолжалась 36 минут 6 секунд[8].

|

| Панорама, снятая Сернаном у кратера Шорти |

Кратер Камелот и завершение 2-й ВКД

Проехав около 1,5 км на восток от кратера Шорти, астронавты сделали очень короткую остановку у кратера Виктори и, не сходя с «Ровера», разместили на грунте очередной заряд взрывчатки, отсняли круговую панораму и взяли пробу грунта. Далее путь лежал к кратеру Камелот. Следующую геологическую остановку (англ. Station 5) Сернан и Шмитт сделали на юго-западной кромке кратера Камелот, рядом с полем валунов. До лунного модуля по прямой оставалось 1,4 км[40]. Астронавты молотком откололи куски нескольких валунов, собрали лунную пыль, которая лежала на одном из них, и реголит с открытого места между большими камнями[41]. Работа на Station 5 продолжалась 30 минут 43 секунды[8].

Астронавты поехали дальше на восток вдоль кромки кратера Камелот и с расстояния 1,1 км увидели лунный модуль. Они выехали к следам «Ровера», которые он оставил по пути к Station 2. Шмитт сказал: «До нас здесь кто-то уже побывал». Затем проехали мимо заряда взрывчатки, который они установили в начале 2-й ВКД. Примерно в 400 метрах от «Челленджера» они разместили ещё один заряд взрывчатки, № 8. ЦУП попросил Шмитта спешиться у приборов ALSEP, чтобы осмотреть стационарный гравиметр. Сернан подвёз его к центральной станции, а сам, объехав южный геофонный кабель, вернулся к лунному модулю[42]. Во время 2-й ВКД астронавты проехали 20,3 км. «Ровер» находился в движении 2 часа 25 минут[3] Специалисты на Земле никак не могли понять, что происходит с гравиметром, и думали, что он стоит недостаточно ровно. Но пузырёк уровня находился точно в центре. Несмотря на это, Шмитта попросили подви́гать прибор и снова установить его ровно. По дороге к лунному модулю Шмитт собрал спёкшийся в стекло реголит из центра маленького кратера. Астронавты почистили друг друга от лунной пыли, собрали контейнеры с образцами, фотокамеры, кассеты с плёнкой и поднялись в кабину ЛМ[42]. 2-я ВКД продолжалась 7 часов 36 минут 56 секунд. Было собрано 34,1 кг лунной породы[3].

В кабине «Челленджера» у Шмитта снова началась аллергия на лунную пыль, хотя и не такая сильная, как в первый день. Проделав все необходимые после ВКД процедуры, астронавты ответили на вопросы специалистов в ЦУПе. Они отставали от графика на 2 часа. В Хьюстоне уже было 03:23 среды, 13 декабря. Эванс, пролетая недалеко от района посадки на 32-м витке, давно крепко спал. Астронавты поужинали, и Хьюстон пожелал им спокойной ночи, пообещав не будить их полных 8 часов и не сокращать 7-часовую 3-ю ВКД[43].

Третий день на Луне

Поездка к Северному массиву

ЦУП сдержал своё обещание насчёт сна и разбудил астронавтов ровно через 8 часов, когда в Хьюстоне уже шёл второй час дня 13 декабря[44]. Кабина «Челленджера» была разгерметизирована с отставанием от графика на 53 минуты[8]. Спускаясь по лестнице, Сернан в очередной раз произнёс: «Бог в помощь экипажу „Аполлона-17“!» Было около 16:30 по времени Хьюстона. Вскоре к нему присоединился Шмитт. К началу 3-й ВКД Солнце поднялось уже на 33° над горизонтом, и астронавты обнаружили, что стало легче смотреть в восточном направлении. Из ЦУПа им сообщили, что их тени в течение дня будут иметь длину около 8 футов (2,4 м). Шмитт поинтересовался, сколько это будет в метрах. Ответа не последовало. Ответил Сернан: «Я тебе начерчу, отмерю шагами. Ты сам сможешь измерить». Из-за увеличения солнечной активности астронавтов попросили убрать детектор космических лучей в чемоданчик для фотокамер и плёнки[45].

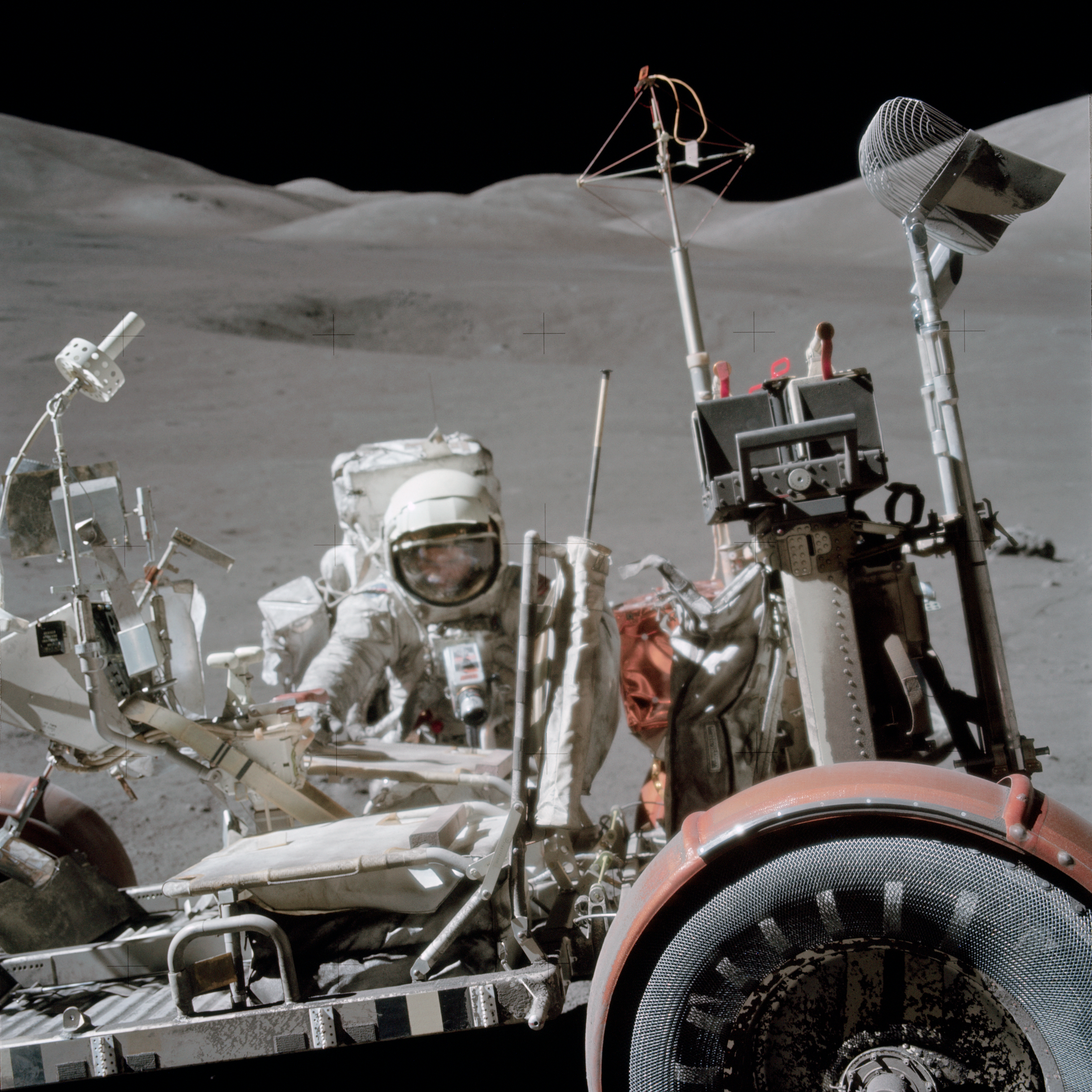

В третьей поездке Сернану и Шмитту предстояло посетить Северный массив. Они проехали 3 км до скалы англ. Turning Point Rock у подножия горы. В этом месте астронавты, не сходя с «Ровера», взяли совком образец грунта и повернули на восток. Они диагонально поднялись по склону крутизной около 20°. Остановка (англ. Station 6) была сделана у огромного расколовшегося валуна, который скатился с Северного массива[8].

Station 6 у скалы Tracy’s Rock

Остановившись у скалы, оба астронавта испытали затруднения с выгрузкой из «Ровера». На крутом склоне Сернан оказался выше по склону, Шмитт — ниже. От начала 3-й ВКД они проехали 3,8 км, до лунного модуля по прямой было 3,1 км. Station 6 находилась на высоте 76 метров над уровнем долины Таурус—Литтров. Вся долина с этого места была видна, как на ладони, включая «Челленджер» почти в её центре. Скала размерами 6 х 10×18 м в действительности состояла из пяти фрагментов. По всей видимости, она раскололась, скатившись 22 млн лет назад на 1200 м с Северного массива с перепадом высот 500 м. Астронавты молотком откололи много кусков от разных фрагментов скалы и собрали лунный грунт в месте, куда никогда не попадали солнечные лучи. Сернан обнаружил, что фрагмент скалы, лежавший выше других по склону, был засыпан толстым слоем реголита. Он опёрся левой рукой о камень, а правой, держа мешочек для образцов, дважды зачерпнул лунную пыль, а затем сделал несколько снимков. Завершая пребывание на этой остановке, Сернан доложил Земле, что колёса «Ровера», сделанные из металлической сетки, в двух местах получили вмятины величиной с мячик для гольфа. А Шмитт не смог забраться на своё сидение, оно находилось ниже по склону. Он прошёл пешком вниз около 100 метров до небольшого кратера, где Сернан его подобрал[46]. Работа на Station 6 продолжалась 1 час 10 минут 46 секунд[8].

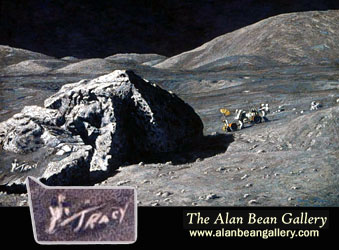

Скала, у которой работали астронавты, после полёта получила несколько названий: англ. Station 6 Boulder (Rock), Split Boulder (Rock) и скала Tracy's Rock (по имени дочери Сернана). По возвращении астронавтов на Землю снимки скалы на Station 6 были напечатаны во многих газетах и журналах. Астронавт «Аполлона-12» Алан Бин, ставший после ухода из НАСА художником, захотел нарисовать астронавтов у этого валуна. Он встретился с Сернаном, чтобы расспросить его о деталях. Во время беседы Сернан сказал, что, если бы он знал, что фотографии скалы станут такими известными, он написал бы что-нибудь на лунной пыли, например, имя своей дочери Трейси, которой на момент полёта было 9 лет. Бин попросил Сернана написать на листе бумаги, как именно он написал бы имя дочери. Когда картина была готова, Бин пригласил Сернана приехать посмотреть, что получилось. В том месте на скале, где Сернан брал образцы лунной пыли, было написано имя его дочери. По словам Бина, нарисовав эту картину, он избавил коллегу от хлопот, связанных с повторным полётом на Луну для написания имени, а налогоплательщиков — от расходов по отправке Сернана[46].

|

|

|

|

| Пять фрагментов скалы Station 6 Rock, снятые с орбиты КА LRO в декабре 2013 года. След скатывания скалы имеет в длину 980 м. Чуть ниже скалы видны следы «Ровера» | «Челленджер» (левее центра), снятый Шмиттом со Station 6 на камеру с 500-мм объективом | Шмитт у «Ровера» на Station 6. При поднятом солнцезащитном фильтре видно лицо астронавта | Картина Алана Бина «Tracy’s Rock» |

Stations 7 и 8

Место следующей геологической остановки (англ. Station 7) заранее не было чётко определено. Астронавтам надлежало спуститься к подножию Северного массива и за короткий отрезок времени (10—15 минут) собрать побольше разнообразных камней. Сернан и Шмитт проехали диагонально вниз по склону в восточном направлении около 500 метров и остановились у россыпи валунов. Работа на Station 7 продолжалась 22 минуты. Астронавты собрали несколько мешочков образцов и отдельно камень величиною примерно с футбольный мяч[8][47].

От Station 7 астронавты поехали дальше на восток и, проехав около 2 км, остановились у подножия холмов Скальпчат Хилз (англ. Sculptured Hills). Это место стало самой восточной точкой не только их поездок, но и самым восточным местом из посещённых экспедициями «Аполлонов»[8]. От начала 3-й ВКД Сернан и Шмитт проехали 6,6 км, по прямой до лунного модуля было 4,0 км. Пока Сернан чистил телекамеру «Ровера» от пыли, Шмитт приступил к сбору образцов. К этому времени из-за перегрева вышли из строя приборы эксперимента по изучению электрических свойств поверхности. Командир заметил, что бумажное крыло правого заднего колеса снова требует ремонта, оно держалось только на одном зажиме. Прыгая, как кенгуру, Шмитт поднялся по склону примерно на 50 м от «Ровера». Он решил скатить небольшой валун вниз к Сернану, который с молотком работал с другим камнем рядом с луномобилем. Шмитт пнул камень ногой, тот немного прокатился, но встал. Астронавт пнул его ещё несколько раз. Камень скатился ещё немного и остановился в ложбине. «Давай! Катись! Послушай, я бы по такому склону скатился легко, а ты почему нет?» — говорил Шмитт камню. «Не хватает 5/6 гравитации», — предположил Сернан. Шмитт взял грунт с места, где камень лежал до того, как его потревожили. Сернан поднялся к напарнику и молотком отколол от валуна несколько кусков. Спустившись, астронавты собрали мелкие камешки и реголит совком-граблями. Шмитт прокопал канавку глубиной около 25 см и взял пробы реголита с разных глубин, а Сернан поправил крыло «Ровера». В конце пребывания на Station 8 командир, садясь в луномобиль в прыжке, промахнулся и упал на спину рядом с «Ровером» ногами вверх по склону. Ни подняться самому, ни перевернуться ногами вниз он не смог. Шмитт помог ему повернуться лицом вниз, а затем и помог встать, рукой подтолкнув Сернана вверх за стекло гермошлема. Астронавт очень сильно испачкался лунной грязью. Карманы на скафандре были полны реголита[48]. Работа на Station 8 продолжалась 47 минут 53 секунды[8].

Station 9 у кратера Ван Зерг

Далее путь астронавтов лежал на юго-запад, в направлении лунного модуля. По плану предстояли ещё две геологические остановки. Шмитт заметил, что их снова начинает осыпать лунная пыль, как будто крыло опять разболталось. Сернан предположил, что оно деформировалось. Преодолевая большое поле валунов, Сернан царапнул днищем «Ровера» об один из них. Следующая остановка (англ. Station 9) была сделана по плану у кратера Ван Зерг. До лунного модуля оставалось 2,2 км. Командир обнаружил, что крыло «Ровера» свернулось вниз, и это позволяло пыли подниматься[49]. Из ЦУПа с большим опозданием сообщили, что приёмник эксперимента по определению электрических свойств поверхности из-за перегрева отключился ещё на Station 6 и с тех пор не функционирует. Специалисты надеялись, что он остынет и снова заработает, но этого не произошло. В реголите у кратера Ван Зерг астронавты обнаружили много мелких шариков темного стекла. Несмотря на большое количество валунов и камней, отсутствовали обломки подстилающей породы, что для геолога Шмитта было непонятным. В ЦУПе обратили внимание на то, что запасы кислорода у Шмитта не позволят астронавтам находиться вне корабля дольше 7 часов 30 минут. В самом конце пребывания на Station 9 Шмитт обнаружил под тёмным поверхностным слоем реголита более светлый. Прокопав канавку, астронавты собрали его с разных глубин. Хьюстон принял решение отказаться от последней остановки (англ. Station 10) у кратера Шерлок. ЦУП попросил астронавтов углубить двойную трубку-пробоотборник и разместить на поверхности заряд взрывчатки № 5[50].

Возвращаясь к лунному модулю, астронавты сделали короткую остановку в 1,1 км от «Челленджера». Шмитт, не спешиваясь, совком собрал образцы грунта. Затем они остановились уже почти у корабля, в 30 м к востоку от антенны передатчика эксперимента по определению электрических свойств поверхности (190 м от ЛМ). Шмитт, сойдя с «Ровера», обнаружил, что открыта этажерка для инструментов сзади луномобиля. В течение всей ВКД астронавты испытывали проблемы с её замком. Он был сильно испачкан пылью и стал плохо открываться и закрываться. По словам Шмитта, всё было на месте, главное, — большой контейнер с образцами, который висел на этажерке. Он не заметил, однако, пропажи совка и граблей-совка, а также двух длинных рукояток для инструментов, которые вывалились где-то по дороге. В этом месте Шмитт установил заряд взрывчатки № 2 и невдалеке подобрал большой камень, на который он обратил внимание во время 1-й ВКД. Этот базальт массой 8,11 кг (образец № 70215) станет самым массивным образцом, который астронавты «Аполлона-17» доставят на Землю. Его фрагменты позднее были представлены публике в различных экспозициях и стали единственными лунными камнями, которые когда-либо разрешалось трогать руками всем желающим[51]. Всего за 3-ю ВКД астронавты покрыли расстояние 12 км[52].

Завершение 3-й ВКД

По возвращении к «Челленджеру» астронавты выгрузили контейнеры с собранными образцами. ЦУП попросил их набрать в герметичный металлический стакан реголит, загрязнённый выхлопами двигателя посадочной ступени. Его набрали под лунным модулем, около задней опоры, с помощью совка, которым Шмитт собирал образцы, сидя на «Ровере»[52].

|

|

|

| Земля над «Челленджером» | Шмитт у «Ровера» после окончания третьей поездки. К опоре ЛМ прислонён поддон из-под прибора по изучению электрических свойств поверхности | Сернан в конце 3-й ВКД |

Астронавты планировали провести церемонию завершения последнего выхода на поверхность Луны, но чуть не забыли о своих планах. Из ЦУПа им несколько раз завуалированно пытались напомнить, но Шмитт уже пошёл к приборам ALSEP, а Сернан собирался отвезти «Ровер» на место последней стоянки. Наконец, командир понял, о чём речь, и позвал Шмитта назад. Для церемонии нужен был камень. Сернан подобрал валун размером с футбольный мяч на Station 9 и положил его на луномобиль, себе в ноги. Но напарник упаковал его в контейнер. Шмитт подобрал кусок базальта величиною с кулак, и оба астронавта встали перед телекамерой. Обращаясь к молодёжи планеты, с которой связаны надежды на будущее, Сернан сказал, что кусочки лунного камня будут разосланы во все страны мира, как символ того, что в будущем человечество сможет жить в мире и гармонии. Этот камень (образец № 70017) массой 3 кг впоследствии стал известен, как англ. The Goodwill Rock («Камень доброй воли»). Почти 500 фрагментов камня были переданы 135 странам мира, в том числе Советскому Союзу (вместе с маленькими флагами этих стран, летавшими на Луну на борту «Аполлона-17»), всем штатам и территориям США, а также ведущим музеям и исследовательским центрам[52].

Затем Сернан открыл мемориальную табличку на передней опоре лунного модуля. На ней были изображены Западное и Восточное полушария Земли, Луна между ними и надпись: «Здесь Человек завершил своё первое исследование Луны, декабрь 1972 от Рождества Христова. Пусть дух мира, с которым мы пришли, отразится в жизни всего человечества». Ниже были подписи всех троих астронавтов и Президента США Ричарда Никсона. После церемонии Сернан, сделав последний замер гравиметром, зашвырнул прибор подальше движением метателя молота. Далее он поставил «Ровер» на место последней стоянки, откуда ЦУП сможет наблюдать за предстоящим взлётом. Послеполётный анализ фотографий показал, что Сернан поставил «Ровер» в 158 м к востоку от «Челленджера». Командир снял бумажное крыло (оно находится в экспозиции Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне) и удлинитель заднего левого крыла (выставлено в музее Космического центра имени Линдона Джонсона). Шмитт, тем временем, дополнительно выровнял центральную станцию ALSEP и стационарный гравиметр. ЦУП попросил постучать по нему и снова подвигать туда-сюда. Затем Шмитт сфотографировал все приборы и извлёк детектор потока нейтронов из отверстия глубокой пробы грунта. Сернан почистил аппаратуру «Ровера» от пыли[52]. Напоследок он опустился рядом с луномобилем на колени и пальцем написал в лунной пыли инициалы своей дочери: англ. TDC (Theresa [Tracy] Dawn Cernan)[8]. Взяв с собой последний заряд взрывчатки (№ 3), он пошёл к лунному модулю. Сернан поставил его на грунт в конце западного кабеля антенны передатчика эксперимента по изучению электрических свойств поверхности (в 35 м западнее передатчика и в 110 м восточнее «Челленджера»). Подойдя к лунному модулю, Сернан решил метнуть ставший ненужным геологический молоток. Шмитт попросил предоставить это ему, ведь Сернан уже метал гравиметр. Командир уступил, только просил не попасть в корабль или в приборы ALSEP. Шмитт швырнул молоток, как метатель диска. Инструмент долго летел (Сернан успел сделать несколько снимков) и упал, взметнув фонтан реголита и образовав маленький кратер.

Астронавты почистили друг друга от грязи. У обоих до критически малых объёмов запасов кислорода оставалось всего несколько минут. Шмитт первым поднялся в кабину лунного модуля. Сернан передал ему четыре контейнера с образцами и чемоданчик с камерами и отснятой плёнкой. Затем он произнёс слова прощания с Луной[52]:

Боб, это Джин, я на поверхности (Луны) и, делая последний шаг человека с поверхности домой на какое-то время, но, мы верим, не очень надолго, я бы просто хотел (сказать) то, что, я думаю, войдёт в историю. Что сегодняшний вызов Америки выковал будущую судьбу человечества. И, покидая Луну в Таурус-Литтров, мы уходим так же, как и пришли, и, если будет на то Господня воля, вернёмся, с миром и надеждой для всего человечества. Бог в помощь экипажу «Аполлона-17».

Оригинальный текст (англ.)Bob, this is Gene, and I'm on the surface; and, as I take man's last step from the surface, back home for some time to come - but we believe not too long into the future - I'd like to just (say) what I believe history will record. That America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And, as we leave the Moon at Taurus- Littrow, we leave as we came and, God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind. "Godspeed the crew of Apollo 17."

В одном из интервью в 2000 году Сернан впервые сказал, что не готовил свою короткую прощальную речь заранее. Нужные слова пришли к нему всего за несколько минут до того, как были произнесены. Но поскольку члены экипажа очень тщательно подбирали позывные для своих кораблей, два слова командир планировал использовать заранее: англ. «America» и англ. «Challenge». Сернан поднялся в кабину «Челленджера» и закрыл люк[52]. Последний выход на поверхность продолжался 7 часов 15 минут 8 секунд. В ходе него астронавты собрали 62 кг образцов лунной породы. В общей сложности Сернан и Шмитт находились за пределами корабля 22 часа 3 минуты 57 секунд. Они проехали на «Ровере» 35,7 км. Максимальное удаление от лунного модуля составило 7,6 км. Всего было собрано 110,52 кг геологических образцов[3].

После 3-й ВКД

Астронавты наддули кабину и подключили скафандры к системе жизнеобеспечения лунного модуля. Из ЦУПа им сообщили о двух установленных ими рекордах: продолжительности отдельно взятой лунной ВКД (вторая) и общей продолжительности лунных ВКД. Кроме того, суммарная продолжительность ВКД на Луне в рамках программы «Аполлон», по информации Хьюстона, составила 80 часов 44 минуты и 8 секунд. Сернан и Шмитт взвесили контейнеры с образцами. Затем они снова разгерметизировали кабину, чтобы выбросить всё ненужное. Шмитт руками вытолкал ранец портативной системы жизнеобеспечения Сернана. Он скатился вниз по ступенькам лестницы. Сернан выбросил ранец Шмитта, но он застрял на площадке перед люком. Командиру пришлось подтолкнуть его ногой. Астронавты решили отвезти назад на Землю свои лунные ботинки и не стали их выбрасывать. Вместо этого они выбросили свои запасные, неиспользованные перчатки. ЦУП разрешил экипажу оставить на борту все образцы, лимит по массе был превышен всего на 18 кг. Астронавты сняли скафандры и во время ужина ответили на вопросы геологов. По времени Хьюстона было уже около половины третьего ночи. Следуя инструкциям ЦУПа, астронавты разложили по кабине контейнеры с образцами, чтобы оптимизировать центр масс взлётной ступени корабля и расход топлива. Хьюстон пообещал им дать 8 часов для отдыха и пожелал спокойного сна[53].

Четвёртый день на Луне. Взлёт и возвращение на орбиту