Архитектура Великобритании

Архитектура Великобритании состоит из эклектичного многообразия архитектурных стилей, включая те, что предшествовали созданию Соединенного Королевства. Англия стала наиболее влиятельным центром архитектуры острова, однако значительную роль в международной истории архитектуры играют уникальные стили Ирландии, Шотландии, Уэльса. Хотя есть образцы доисторического и классического строительства, британская архитектурная история начинается с первой англосаксонской христианской церкви, построенной вскоре после прибытия Августина Кентерберийского в Великобританию в 597 г. Образцы норманнской архитектуры встречаются с XI века по всей Великобритании и Ирландии. Между 1180 и 1520 гг. процветала английская готическая архитектура, первоначально импортированная из Франции, но быстро развившая свои уникальные качества[1].

Архитектура Великобритании состоит из эклектичного многообразия архитектурных стилей, включая те, что предшествовали созданию Соединенного Королевства. Англия стала наиболее влиятельным центром архитектуры острова, однако значительную роль в международной истории архитектуры играют уникальные стили Ирландии, Шотландии, Уэльса. Хотя есть образцы доисторического и классического строительства, британская архитектурная история начинается с первой англосаксонской христианской церкви, построенной вскоре после прибытия Августина Кентерберийского в Великобританию в 597 г. Образцы норманнской архитектуры встречаются с XI века по всей Великобритании и Ирландии. Между 1180 и 1520 гг. процветала английская готическая архитектура, первоначально импортированная из Франции, но быстро развившая свои уникальные качества[1].

Содержание

- 1 Общая характеристика

- 2 Доисторические времена

- 3 Древнеримская колонизация

- 4 Раннее средневековье

- 5 Романский стиль

- 6 Планы соборов Великобритании

- 7 Романские замки Британии

- 8 Английская готика

- 9 XIV век

- 10 Утверждение англиканства

- 11 XVI век

- 12 Фахверковые постройки

- 13 Краткая эпоха барокко

- 14 Классицизм XVII века

- 15 Палладианство и «скучный классицизм»

- 16 Архитектура периода промышленного переворота

- 17 Неоготика XIX века

- 18 XX век. Современная архитектура

- 19 Источники и литература

- 20 Примечания

- 21 Ссылки

Общая характеристика

Британская архитектура тесно связана с историей страны. Часто ведущие военно-политические инициативы шли от её юго-восточной и центральной области, известной как Англия. Но на острове жили разные народы с разными культурами и языками — Уэльс, Шотландия, соседний остров Ирландия. Английским правителям понадобилось несколько столетий, чтобы соединить различные области в единое королевство, не имеющее федеративного устройства.

Протестантизм в форме англиканства в XVI веке занял ведущие позиции в религиозно-политической жизни королевства. Это обусловило значительные особенности развития искусства на острове — ограниченный характер идей Возрождения, что больше отразилось в литературе, чем в архитектуре или живописи.

- короткий срок существования английского барокко, весьма сдержанного — и из-за его заимствованного характера, и из-за противостояния с католическими странами Европы — поклонницами стиля барокко (стиль иезуитов)

- поиски собственного пути в искусстве и приверженность преимущественно идеям палладианства и классицизма в XVII—XVII вв.

- мещанский или мелкобуржуазный характер архитектуры XVIII—XIX вв.

- национальная приверженность средневековым формам искусства и архитектуры и возвращение к готике в XVII, и особенно в XIX веке в форме неоготики.

Доисторические времена

С доисторических времен сохранились мегалитические гробницы, которые относят к эпохе неолита. Среди наиболее известных сооружений II тысячелетия до н. э. — ритуальный комплекс Стоунхендж. Огромные каменные глыбы в сочетании с особым строем создают необычный ансамбль с окружающим пейзажем близ города Солсбери (графство Уилтшир) в 130 километрах юго-западнее Лондона.

С доисторических времен сохранились мегалитические гробницы, которые относят к эпохе неолита. Среди наиболее известных сооружений II тысячелетия до н. э. — ритуальный комплекс Стоунхендж. Огромные каменные глыбы в сочетании с особым строем создают необычный ансамбль с окружающим пейзажем близ города Солсбери (графство Уилтшир) в 130 километрах юго-западнее Лондона.

Это сооружение состояло примерно из 90 каменных блоков, весом от 5 до 50 тонн и высотой от 1,8 до 7,5 метров. Сверху на них положены плиты-перемычки длиной 3,2 м. Существуют различные гипотезы о назначении комплекса — от храма до кладбища. У каменного Стоунхенджа были малые и деревянные предшественники, которые до наших дней не сохранились. Современные остатки комплекса охраняются, но уникальное сооружение остаётся предметом дискуссий, поп-акций и медийных сенсаций, научных исследований, гипотез и фильмов, которые пока мало что объясняют об истории сооружения и его функциях.

- Stonehenge trouble on stones.jpg

- Stonehenge Summer Solstice man on stones.jpg

- Stonehenge cloudy sunset.jpg

Древнеримская колонизация

В I тысячелетии до н. э. на острове поселились племена кельтов. Но кельтские сооружения не сохранились, вероятно, из-за использования органических стройматериалов (дерево, солома, трава, глина). Археологические остатки позволяют говорить о приверженности кельтов к «звериному стилю» в прикладном искусстве.

В 43 — 69 гг. н. э. южную часть Британии колонизировали воины Древнего Рима. Сопротивление местных племён было столь значительным, что контролируемые римлянами земли были отделены от них стенами. Хорошо сохранились лишь участки римских стен вблизи Хаусстедса, Нортумберленда. Римляне наладили производство кирпича, но использовали и природный камень. Постройки древнеримской эпохи сохранены плохо, среди известных:

- вал императора Адриана

- остатки терм (римских бань) на курорте Бат

- остатки терм в Лондоне

- древнеримское кладбище с надгробьями

- римские виллы с мозаичными полами

Римляне относительно недолго хозяйничали в Британии, а их влияние на архитектурную ситуацию в стране не было столь значительным по сравнению с Италией или Францией. Варварские племена ещё не были способны тогда подражать богатому строительному опыту римлян.

Раннее средневековье

В V—VI вв. на остров приплыли германские племена (юты, англы и саксы), смешавшиеся с кельтами. На острове идёт распад родового устоя и начинается эпоха раннего средневековья.

В V—VI вв. на остров приплыли германские племена (юты, англы и саксы), смешавшиеся с кельтами. На острове идёт распад родового устоя и начинается эпоха раннего средневековья.

Примерно с VII века отсчитывают начало английской средневековой архитектуры. Англосаксы и Кельты сложились в единую народность. Их архитектура — примитивные деревянные хижины. В больших семьях возникает холл (англ. Holl), удлинённое сооружение с двускатной крышей, где собирались все работоспособные члены семьи. Под влиянием эмигрантов из Европы начинается христианизация земель. Древнеримские каменные и кирпичные постройки разрушают, а стройматериалы используют для создания простых христианских церквей. Их образцы сохранились: Бредвелл в Эссексе, Бриксуорт в Нортхемптоншире, Брэдфорд на Эйвоне, Уилшир. В IX—XI вв. земли попали под власть Дании. Сакральные сооружения Британии увеличились, возникает трансепт, усложняется декор западного фасада. Эти черты входят в традицию, что получит своё развитие во время английской готики.

Романский стиль

Остров пережил очередное вторжение норманнов в 1066 г., которые создают централизованное феодальное государство. Организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, Вильгельм Завоеватель, официально поддерживает строительство в романском стиле (соборы, церкви, замки). Военные отряды норманнов строят палисады с казармами для лучников и деревянные башни донжоны на холмах. Со временем дерево меняют на камень, замки совершенствуются, увеличиваются в размерах и становятся характерным признаком всего британского средневековья и чертой архитектурной культуры Британии вообще. В конце XII в. в стране существовало уже 80 замков. Важнейший среди них — замок Тауэр в Лондоне, который был резиденцией Вильгельма Завоевателя. Остатки романских замков имеют — Рочестер, Ньюкасл, Дувр, Ноттинген, Конисбро, Йоркшир, Ричмонд.

Остров пережил очередное вторжение норманнов в 1066 г., которые создают централизованное феодальное государство. Организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, Вильгельм Завоеватель, официально поддерживает строительство в романском стиле (соборы, церкви, замки). Военные отряды норманнов строят палисады с казармами для лучников и деревянные башни донжоны на холмах. Со временем дерево меняют на камень, замки совершенствуются, увеличиваются в размерах и становятся характерным признаком всего британского средневековья и чертой архитектурной культуры Британии вообще. В конце XII в. в стране существовало уже 80 замков. Важнейший среди них — замок Тауэр в Лондоне, который был резиденцией Вильгельма Завоевателя. Остатки романских замков имеют — Рочестер, Ньюкасл, Дувр, Ноттинген, Конисбро, Йоркшир, Ричмонд.

В конце XII в. возник как тип английский усадебный дом — деревянный или фахверковый, c амбарами на первом этаже, жильём на втором; лестница на второй этаж ведёт от холла.

В застройке поселений доминируют соборы. Границы между английским монастырём и собором быстро стёрлись. В XI—XII вв. норманны-завоеватели выстроили 95 соборов, силой сгоняя местное население на строительные площадки. Британские соборы романской эпохи длинные, с трёхнефной базиликой с развитым трансептом. В плане они имеют форму латинского креста. У них есть общие черты с сооружениями французской Нормандии. Духовенство в Британии было более многочисленным, чем во Франции. Чтобы разместить священство, увеличивали размеры хора, алтарной части. Часто отсутствует привычная апсида. Вместо неё — прямоугольная часовня или стена без венца часовен и без помещения обхода. Облачная, пасмурная погода, частые дожди обусловили использование больших окон, ярус верхних окон для освещения соборов стал обязательным. Потолки были плоские, деревянные, опирающиеся на толстые, громоздкие стены. Использовались огромные прямоугольные объёмы. Над перекрёстком нефа и трансепта располагалась прямоугольная башня. Декор состоял из геометрических деталей. Готическая французская «роза» — окно не прижилось, западные фасады часто украшены огромным готическим окном, что было более практично и менее сложно в построении. Крыши плоские, нечасто встречаются крыши-шатры. По периметру верхушек башен — зубцы или башенки-пинакли, что роднит архитектуру замков и соборов.

В конце XII в. Британия погрузилась в междоусобные войны на 20 лет, и это задержало распространение стиля готика.

- York Minster Shambles.JPG

Плотная городская застройка Йорка

- York Minster Tower interior.jpg

Йоркский собор, интерьер

- StDavidsCathedral EastEnd&Nave.JPG

Собор Св. Дэвида, вид с востока

- 2004 ely cathedral 05.JPG

Кафедральный собор в Или, главный неф

- 2004 ely cathedral 02.JPG

Собор в Или

- YorkMinsterEast.jpg

Собор в Йорке, восточный фасад (у православных храмов в этом месте апсида)

- Evensong in York Minster.jpg

Англиканское пение, собор в Йорке

- Fivehead church.jpg

Церковь Файвхед, XIII век, Сомерсет

Планы соборов Великобритании

- EB 1911 Plan of Ely Cathedral.png

План собора в Или.

- LincCathplanDehio.jpg

План собора в городе Линкольн, Англия.

- Catholic Encyclopedia - Ground Plan of Durham Cathedral and Abbey.jpg

План собора в городе Дарем.

- Plan of canterbury cathedral.jpg

Кентерберийский собор, план

Романские замки Британии

- RochesterCastle.JPG

Замок в Рочестере, Кент.

- Caernarfon Castle 1994.jpg

Замок Карнарвон, Уэльс.

- Raglan Castle's main entrance.jpg

Руины замка Реглан.

- Cardiff castle autumn.jpg

Замок в Кардиффе, столице Уэльса.

Английская готика

Готика Англии возникла достаточно рано — в конце ХII в. и просуществовала до XVI в. Слабое развитие городов привело к тому, что готический собор стал не городским храмом, а монастырским, окружённым полями и лугами. Отсюда, очевидно, его «распластанность» по горизонтали, растянутость в ширину, наличие нескольких пристроек. Доминанта собора — огромная башня, ярусная, прямоугольная, с плоской крышей.

Главный готический собор Англии — Кентерберийский, резиденция архиепископа Кентерберийского, национальная святыня. Собор Вестминстерского аббатства в Лондоне — место коронации и погребения английских королей со времён Вильгельма Завоевателя, впоследствии усыпальница великих людей Англии — близок к образцам французской готики по построению.

Начиная со времени Столетней войны (1337—1453) строительство в Англии сокращается. Из гражданской архитектуры этого периода существует Вестминстерский королевский дворец (XIV в.) с его Вестминстер-холлом площадью 1500 м². Фортификационная архитектура Британии развивалась медленно и не играла важную роль из-за островного расположения королевства, защищённого морем и ещё слабо развитыми европейскими флотами.

В отличие от французской, английская готика не связана тесно с конструкцией, она сохраняла прямоугольные, удлинённые объёмы. Фон заполняли декоративными элементами, которые на фасадах образовывали настоящие экраны-декорации. За ними трудно было распознать построение интерьера. Декор (форма окон, рисунки оконных перегородок и т. п.) используется повсеместно и первым бросается в глаза. Эволюцию английской готики связывают с изменениями именно декора. Отсюда и названия периодов:

- раннеанглийская готика (конец XII — середина XIII вв.)

- геометрически-криволинейная (середина XIII — середина XIV вв.)

- перпендикулярная (середина XIV—XVI вв.)

Сохранились свидетельства о приглашении французских мастеров в Британию. Хоры собора в Кентербери выстроил французский архитектор Вильгельм из Сана. Но пример не имел последствий и его не копировали. Огромный собор в городе Дарем строили по плану собора Св. Троицы города Кане в Нормандии, Франция. Даремский собор меньше всего пострадал от поздних перестроек, он имеет «британские» черты — мощные прямоугольные объёмы, прямоугольную башню, более насыщенный декором западный фасад, чем в соборе в Кане. Высота нефов британских соборов меньше французских образцов, поэтому не было развитой системы аркбутанов и контрфорсов, хотя они встречаются.

Нервюры сводов со временем усложняются. Англичане начинают соревноваться в изобретении всё новых рисунков и орнаментов потолков. Небольшие сооружения до сих пор удивляют слишком большими готическими окнами и чересчур усложнёнными рисунками потолков. Им настолько часто отдавали предпочтение, что они пережили настоящий расцвет в сооружениях часовен, балдахинов, потолков над захоронениями. Переусложнённые готические потолки — характерный признак старейших английских университетов (Оксфорд, Кембридж), где их создание приветствовали ещё в XVII веке, игнорируя европейские стили и европейский опыт.

Храмовое строительство в стране понемногу сокращалось (большими были ещё романские соборы). Набирают мощности торгово-промышленные корпорации, которые заказывают «банкетные залы», цеховые дома, к соборам пристраивают роскошные цеховые часовни. Так распространяются зальные постройки с большими окнами. Потолки сформированы ювелирно созданными нервюрами звёздчатых, сотовых, веерообразных форм различных вариантов.

- York York minster chapter house 016.JPG

Собор в Йорке, звёздчатые своды

- Solemn Evensong.jpg

Часовня Воскресения, Оксфорд

- Divinity School ceiling2.jpg

Своды в Богословской школе, Оксфорд

- St Mary's Yatton south porch.jpg

Церковь Св. Марии, Яттон, плоский декор южного портала

- Winchester cathedral 016.JPG

Своды собора в Винчестере

- Vaulting, Winchester Cathedral - geograph.org.uk - 270359.jpg

Собор в Винчестере, своды главного нефа

Собор в Солсбери

Характерным и совершенным образцом английской готики стал собор в Солсбери, выстроенный в 1220—1270 годах. Он имеет план латинского креста, распластанного по земле, это трёхнефная базилика. Пятинефные базилики в Британии не строили. Длина собора в Солсбери — более 140 метров. Апсида отсутствует, вместо неё прямоугольная часовня Богородицы. Трансепт не один, а два. Собор имеет несколько вспомогательных пристроек — дворик (клуатр), часовни, ризница, капитул (зал собраний). Все пристройки — различные по формам и высоте. Композицию воедино собирает огромная башня, шатровую крышу которой путают со шпилем. Башня вместе с крышей-шатром достигает высоты 135 метров и является самой большой соборной башней в Англии.

XIV век

Четырнадцатое столетие во многом стало переломным для королевства. Впервые был вытеснен французский язык, в том числе в тогдашнем английском парламенте. Начата религиозная реформа; богослов, профессор Оксфордского университета Джон Уиклиф способствовал переводу Библии с латинского на английский. При этом в Британии придерживаются европейских установок образования, и латынь остается языком богословов, преподавателей университетов, грамотных аристократов. Латынь была даже главным языком английского короля (немца по происхождению, избранного на престол), который не знал английского.

В стране начинается рост экономики, основанной на сельском хозяйстве, получении и переработке сырья, которое экспортируется в Европу. Промышленники не столько отделяются от землевладельцев, сколько сами стремятся и стать землевладельцами. Города Англии столетиями напоминают села, а овцы и хлопок становятся символами английского богатства.

Утверждение англиканства

Великобритания стала классической страной европейского протестантизма. Он оформился в виде англиканства. Сопротивление политике римских пап, которые мощно вмешивались в дела светских властителей, достигло кульминиции в XVI веке. Король Генрих VIII посягнул на средства католической церкви Англии, которые вывозились в Рим. Сопротивление английского короля приняло религиозную окраску, в основе которой были материальные расчёты. Ссора с Папой Римским стала поводом для отхода Британии от католицизма и отказа с этого времени передавать деньги в Рим. В королевстве утверждается англиканство, а его главой становится персона английского короля. Момент отделения был довольно удачным благодаря военно-политическому поражению пап в Италии, разрушению и ограблению Рима, возникновению лютеранства в немецких княжествах, протестантизма в швейцарских кантонах, Франции, Южных Нидерландах. Агрессивная политика пап относительно англичан не преуспела, ибо основные усилия были направлены на сохранение католических позиций в Европе, на континенте.

Великобритания стала классической страной европейского протестантизма. Он оформился в виде англиканства. Сопротивление политике римских пап, которые мощно вмешивались в дела светских властителей, достигло кульминиции в XVI веке. Король Генрих VIII посягнул на средства католической церкви Англии, которые вывозились в Рим. Сопротивление английского короля приняло религиозную окраску, в основе которой были материальные расчёты. Ссора с Папой Римским стала поводом для отхода Британии от католицизма и отказа с этого времени передавать деньги в Рим. В королевстве утверждается англиканство, а его главой становится персона английского короля. Момент отделения был довольно удачным благодаря военно-политическому поражению пап в Италии, разрушению и ограблению Рима, возникновению лютеранства в немецких княжествах, протестантизма в швейцарских кантонах, Франции, Южных Нидерландах. Агрессивная политика пап относительно англичан не преуспела, ибо основные усилия были направлены на сохранение католических позиций в Европе, на континенте.

По этому поводу из королевства выгоняют католиков-итальянцев, часть церквей и соборов разрушается. Земли католической церкви и монастыри передаются новым владельцам (мелкое воинство-дворянство), которые становятся мощной силой поддержки династии Тюдор (1485—1603).

Второй раз после раскола 1054 года и возникновения католицизма и православия религиозное сообщество Европы раскололось. С тех пор христианство имеет три ветви — католицизм, протестантизм, православие. Наибольшую пользу от раскола извлёк протестантизм, сохранивший мощную способность к реформам и обновлениям. Именно страны — последовательницы протестантизма — демонстрируют примеры успешного решения экономических, научных и социально-политических проблем, среди которых — Великобритания, США, Швеция, Швейцария, Голландия (Нидерланды).

XVI век

- Nunneycastle4.JPG

Замок Нанни, руины

- Longleat house.jpg

Замок Лонглит Хаус

- Montacute House front Apr 2002.JPG

Замок Монтекют Хаус

- Wollaton Hall Nov2010.jpg

Уоллатон-холл после перестроек

В начале XVI в. церковное строительство сильно сократилось и уступило место строительству светскому. Образцом поздней английской готики стала часовня короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, созданная в 1502—1512 гг. Великобритания вступила в эпоху Возрождения с опозданием, и идеи эпохи гуманизма имели ограниченный характер; в то время как в Италии была эпоха Высокого Возрождения, в Англии в это время протекал период поздней готики.

Английские вельможи тоже приглашают итальянцев-мастеров в Англию. Но это были не архитекторы, а декораторы. Они и создали декор в вельможных домах (а не сами сооружения) во дворце Хэмптон-Корт (Мидлсеск, 1515 г.), во дворце Нонсач (Суррей, с 1538 г. разрушено). Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался ордерной архитектуре итальянцев. Изгнание католиков-итальянцев во второй половине XVI века значительно затормозило нововведения в зодчестве. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии, где они тоже не были распространены. Только в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает нечто действительно целостное (Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттимгемпшир, 1580—1588), дворец Монтекют Хаус (Сомерсетшир, 1580—1599). Но это скорее модные исключения.

Фахверковые постройки

- Dragon Hall, Norwich.jpg

Дракон-Холл, средневековое торговое учреждение, Норфолк.

- Timber-Framed House at Lacock - geograph.org.uk - 1524738.jpg

Лекок, фахверк

- Yattendon, Berkshire.jpg

Ятендон, Беркшир

- Timber-framed house at South Street - geograph.org.uk - 1474472.jpg

В строительстве для рядовых жителей преобладало дерево. Массовая вырубка деревьев побудила обратиться к фахверку, когда деревянной является только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичами, плетением из ветвей, замазанных глиной. Фахверковые постройки преобладали в застройке юга и северо-запада Англии. Их научились штукатурить и белить.

В строительстве для рядовых жителей преобладало дерево. Массовая вырубка деревьев побудила обратиться к фахверку, когда деревянной является только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичами, плетением из ветвей, замазанных глиной. Фахверковые постройки преобладали в застройке юга и северо-запада Англии. Их научились штукатурить и белить.

В период 1570—1620 гг. окрепли капиталистические отношения в Британии. Капиталистические отношения распространились в сельской местности, крестьян стали сгонять с земель ради расширения пастбищ для овец новых землевладельцев. Безземельных превращают в арендаторов-рабочих, батраков-наёмников или нищих. Арендаторам строят дешёвые фахверковые хижины. Так возникает коттедж, дом для одной семьи, компактный, относительно дешёвый, отделённый от других. Планировка селений хаотичная, отдельная на случай пожаров. Существовал даже соответствующий закон, запрещавший плотную сельскую застройку.

Сёла принять всех безземельных не могли. Люди невольно потянулись в города, увеличивая количество бедноты, ремесленников, обслуги, наёмников. Только население Лондона в этот период увеличилось в десять раз. Недостаток средств побуждает строить фахверки и в городах. Закона о запрете плотной застройки там не было. Улицы узкие, застройка хаотичная, пожары только расчищают город для новых бедняцких районов. Хаотическую, средневековую застройку Лондон сохранит и в XXI веке, несмотря на ряд проектов и их фрагментарное воплощение, новые широкие улицы, новые площади, метро, новые идеи.

В эпоху Реформации и гонений на протестантов на континенте в Британию прибыла очередная волна эмигрантов из Нидерландов. Эмигранты возродили строительство из красного кирпича. Распространилось использование каминов с дымоходами. Английский тип жилья дополнился и превратился в компактное двухэтажное помещение. Первый этаж занимали кладовые, кухня, вестибюли, холл, лестница на верх. Жилым был второй этаж. Позднее этот тип жилья распространился и в городах. Характерная деталь помещений — галерея для прогулок. Так, усадебный дом видного парламентария XVI века Томаса Лэйка имел две галереи — закрытую и открытую на втором этаже.

- Merchant Adventurers Hall1.JPG

- Smallhythe.JPG

- Timber-Framed Cottage at Lacock - geograph.org.uk - 1524024.jpg

- St Mary's Cottages - geograph.org.uk - 1548143.jpg

Краткая эпоха барокко

- Somerset.dunster.arp.750pix.jpg

Помещения рынка Денстер для продажи тканей, 1609 год, Сомерсет

- Blenheim Palace Terrace.jpg

Дворец Бленхейм, западный фасад

- Temple of Four Winds.JPG

Храм Четырёх окон

- Seaton Delaval Hall - main block from N.jpg

Сеатон Делавел Холл

Барокко в Англии имело ограниченный характер и небольшой срок существования. Незначительным был и «причт» мастеров, которые поддерживали стилистику европейского барокко, среди которых:

- Джон Ванбру, архитектор

- Николас Хоксмур, архитектор и помощник Джона Ванбру

- Джеймс Торнхилл, живописец

- Кристофер Рен (частично)

- Иниго Джонс (частично).

Стилистики барокко придерживаются иностранные художники, приглашённые в Лондон. Но среди них преобладают портретисты, а не архитекторы:

Короткие визиты Рубенса или наличие его произведений в сборниках английских аристократов и королей не имели влияния в протестантской стране и были скорее образцами художника из Европы, которым не подражали.

Следствием признания культуры Франции XVII в. и Версаля как художественного центра стали визиты туда англичан, среди которых был и Кристофер Рен — математик, учёный, архитектор, автор проекта нового собора Св. Павла в Лондоне. Королевский двор дал заказы на проекты создания садов барокко французском ландшафтному архитектору Андре Ленотру, который создал проекты парка рядом с Сент-Джеймсским дворцом в Лондоне и для парка в Гринвиче. Но для художественной ситуации в Британии это лишь второстепенные эпизоды.

- Longleat by Knyff edited.JPG

Сад барокко у Лонглит Хаус.

- Hampton-Court-F.jpg

Хэмптон Корт, регулярный сад.

- HamptonCourtKipKnyff1708.jpg

Сад барокко в Хэмптон Корт.

- Castle Howard - VB birdseye.jpg

Джон Ванбру, проект замка Ховард.

Неосуществлённый проект Уайтхолла

Особую страницу в истории архитектуры Британии занял проект дворца Уайтхолл для Лондона. Великобритания подключилась к неофициальному соревнованию европейских монархов по созданию грандиозных резиденций. Испанская империя имела Эскориал и Буэн Ретиро, в Париже стоял роскошный Лувр. Старый дворец с названием Уайтхолл, что был английской королевской резиденцией в 1530—1698 гг., уже не удовлетворял королевских амбиций. Под сооружение отвели земельный участок в 11 гектаров между Темзой и парком Сент Джеймс. По проекту Иниго Джонса новый дворец имел прямоугольный план с семью внутренними дворами. Дворы были окружены корпусами дворцов, в основе которых были трёхчастные блоки (боковые ризалиты, галереи, центр, подчёркнутый ризалитом с фронтоном или двумя башнями с куполами). Углы гигантского каре тоже венчали прямоугольные трёхэтажные башни, возвышающиеся над двухэтажными корпусами. Изюминкой был двор с круглой галереей, украшенной парапетом с вазами. Проект стал первым примером ансамбля европейского образца в Британии.

Классицизм XVII века

Куда более весомые позиции занимал классицизм. Перелом в строительной отрасли Великобритании пришёлся на XVII век и совпал со сменой королевской династии. Трон Англии заняли Стюарты. Новую традицию основал архитектор Иниго Джонс (1573—1652). Он учился в Италии, а затем работал на короля Дании. Сестра датского короля Анна Датская, став королевой Англии, сделала его придворным архитектором. Иниго Джонс оказался работящим и перенёс на английские земли наставления архитектора Палладио. Ещё в 1570 году Андреа Палладио опубликовал трактат «Четыре книги об архитектуре» с приложением собственных рисунков античных сооружений и их реконструкций. Издание было обобщением теоретических и практических навыков архитектора, выводом его архитектурного опыта. С выходом в свет этой книги Палладио стал вторым наиболее признанным теоретиком архитектуры после известного теоретика XV в. Леона Альберти (1404—1472).

Куда более весомые позиции занимал классицизм. Перелом в строительной отрасли Великобритании пришёлся на XVII век и совпал со сменой королевской династии. Трон Англии заняли Стюарты. Новую традицию основал архитектор Иниго Джонс (1573—1652). Он учился в Италии, а затем работал на короля Дании. Сестра датского короля Анна Датская, став королевой Англии, сделала его придворным архитектором. Иниго Джонс оказался работящим и перенёс на английские земли наставления архитектора Палладио. Ещё в 1570 году Андреа Палладио опубликовал трактат «Четыре книги об архитектуре» с приложением собственных рисунков античных сооружений и их реконструкций. Издание было обобщением теоретических и практических навыков архитектора, выводом его архитектурного опыта. С выходом в свет этой книги Палладио стал вторым наиболее признанным теоретиком архитектуры после известного теоретика XV в. Леона Альберти (1404—1472).

Издание быстро было переведено на иностранные языки, в том числе на английский. Произведение часто рассматривали как учебник и широко использовали для обучения и практического использования установок Палладио в строительной отрасли протестантских стран. Неожиданно трактат архитектора-католика стал знаменем противников римского варианта барокко (так называемого «стиля иезуитов») в протестантских странах, а классическая (древнеримская) манера его архитектуры противопоставлялась произведениям итальянского барокко.

Иниго Джонс построил Квинс-хаус в Гринвиче для королевы Анны Датской, работал во дворце Уайтхолл после пожара, в часовне Сент-Джеймсского дворца. Уже от нового пожара пострадало старое помещение собора Св. Павла, которое Иниго Джонс пытался расширить.

За четыре дня Великого лондонского пожара в сентябре 1666 г. сгорело две трети города — 13 200 домов, 87 церквей (в том числе кафедральный собор Св. Павла), много общественных зданий. Высвобожденное пожаром место стало полем экспериментов для другого английского архитектора — Кристофера Рена. Его отделили от работы с Иниго Джонсом после событий английской буржуазной революции 1640—1660 гг., когда произошло окончательное устранение от власти королей и переход власти к буржуазным дельцам и землевладельцам. С этого периода «короли в Англии больше не правят». К новым буржуазным хозяевам страны перешла и строительная инициатива (при сохранении королевских декораций у власти).

Новый собор стал значительным достижением национальной инженерной мысли и свидетельством стремления буржуазных дельцов к величию, пафосу, демонстрации собственной мощи. Кристофер Рен построил также пятьдесят две приходские церкви на пожарище, что было первым массовым строительством сакральных сооружений после эпохи Реформации и возникновения англиканства. Затормозился только процесс реализации новой планировки города на европейский манер. Кристофер Рен создал национальный вариант классицизма — трезвый, по-буржуазному сдержанный, с достаточно свободным использованием ордерной системы. Классицизм Рена в то же время достаточно компромиссный, как и барочный классицизм Франции XVII в. В сооружения Рена логично вошли барочные силуэты башен (западные башни собора Св. Павла) и острые шпили приходских церквей, напоминающие готические крыши-шатры норманнов. Черты барочной масштабности, игры разновеликих объёмов, дворцовой торжественности присущи сооружению Гринвичского госпиталя. О его барочном пафосе с иронией отозвался русский император Пётр I, удивлённый недопустимым великолепием прагматического сооружения.

Палладианство и «скучный классицизм»

- Chiswick House.jpg

Чизик-хаус, Великобритания

- Pulteney Bridge, Bath 2.jpg

Курорт Бат

- Uk PriorPark Bath.jpg

Приор Парк Хаус в городе Бат. Англия

- Woburn Abbey.jpg

Дворец Уобёрн-Эбби, Великобритания

По заключению современников, на рубеже XVII—XVIII вв. искусство Англии пережило кризис. На средневековые, путаные планировки крупных городов Англии не повлияли ни пример и опыт архитекторов Франции, ни идеи самого Палладио. Образцы барочной архитектуры, завезённые с континента в годы правления голландского принца Вильгельма I Оранского (пусть и весьма сдержанные) — вкусам англичан не отвечали. И их использование быстро прекратилось. В Британии очень трудно входила в практику ордерная архитектура. Лучшие представители живописи страны были иностранцами (Ганс Гольбейн — немец, Годфри Неллер прошёл обучение в Голландии, Ван Дейк — фламандец). О неутешительном положении дел в искусстве тогдашней Англии писал Энтони Купер, лорд Шефтсбери (1671—1713):

Распространение палладианских идей в Британии связывают с деятельностью Бойла Ричарда, лорда Барлингтона (1695—1753), который дал деньги на перепечатывание трактата Палладио и был меценатом английских архитекторов. Наставления Палладио об архитектуре, об уютном семейном доме были чрезвычайно близки английским вкусам с их культом уютной частной квартиры, частной жизни, и приверженностью садам. Так, Уильям Кент, архитектор из кружка Барлингтона, называл уже Палладио «мастером и руководителем для всех». Именно Барлингтон избрал виллу Ротонда как образец для построения собственного загородного дома в усадьбе Чизвик. А пейзажный парк Чизвик стал первым образцом пейзажного парка английского типа в стране. И копию виллы Ротонда и парк распланировал Уильям Кент, что сделало усадьбу образцом для именитых англичан, а Уильяма Кента — модным архитектором.

Немного погодя документальное копирование сооружений Палладио в Британии прекратилось. Архитекторы отошли от схем Палладио, начали развивать только его идеи, принимать его формы, и по-своему их использовать. Возникают величественные сооружения со сдержанным архитектурным декором, где архитектурно подчёркнуты только центр сооружений и их боковые объёмы (дворец Уобёрн Эбби). В этих сооружениях точно воспроизведены даже окна Палладио, колонные портики, но это уже было творческое продолжение установок мастера. По-своему их использовал архитектор-англичанин Джон Вуд Старший, который провёл реконструкцию курортного городка аристократов — Бат (Сомерсет).

Город Бат (в переводе с английского — баня) перестраивали весь XVIII век. На волне археологической лихорадки и грабительских раскопок в Помпеях значительно выросла заинтересованность в античном искусстве и в Британии. Формы античных сооружений в застройке ансамблей курортного Бату и внесли отец и сын Джон Вуд старший и Вуд младший. Монотонные фасады были удачно совмещены с волнистыми, закруглёнными, дугообразными улицами и площадями, что внесло в планировку города природные формы, соединённые с зеленью скверов и парков. Бат стал английским городом с наибольшим количеством сооружений в стиле классицизм.

- Royal.crescent.aerial.bath.arp.jpg

- Bath Pump Room exterior.jpg

- Roman Baths entrance, Bath.jpg

- The.circus.bath.arp.jpg

Вновь в 1768 году палладианство в Англии поддержала Королевская Академия искусств. Но в Академии идеи Палладио потеряли экспериментальный дух и быстро переродились в застывшие и однообразные рецепты. Палладианство и английский классицизм быстро стали омертвевшей схемой.

Образцом подлинной глупости, даже по мнению англичан, стал монумент Пеншо в городе Сандерленд (Северо-Восточная Англия). Это копия греческого храма Гефеста в Афинах. Выстроенный в эпоху позднего английского классицизма в 1844 году в знак почтения графу Даремскому, который стал первым английским губернатором Канады, монумент никак не был связан с личностью графа Даремского (кроме надписи, что не имело отношения к архитектуре). Сооружение не имеет крыши, нет и скульптуры губернатора в середине. На стены храма вели винтовые лестницы в одной из колонн. После несчастного случая (когда разбился юноша, упав со стены), лестницы были закрыты.

Образцом подлинной глупости, даже по мнению англичан, стал монумент Пеншо в городе Сандерленд (Северо-Восточная Англия). Это копия греческого храма Гефеста в Афинах. Выстроенный в эпоху позднего английского классицизма в 1844 году в знак почтения графу Даремскому, который стал первым английским губернатором Канады, монумент никак не был связан с личностью графа Даремского (кроме надписи, что не имело отношения к архитектуре). Сооружение не имеет крыши, нет и скульптуры губернатора в середине. На стены храма вели винтовые лестницы в одной из колонн. После несчастного случая (когда разбился юноша, упав со стены), лестницы были закрыты.

Архитектура периода промышленного переворота

В конце XVIII века Великобритания пережила промышленный переворот. Он изменил характер многих британских городов. Страна сельских усадеб, дубрав, тихих окрестностей с мельницами, прудами, каналами-шлюзами на глазах превратилась в страну металлургических печей, фабрик, заводов, доков — индустриальных пейзажей и задымленных, засаленных городов. Над Британией поднялся лес промышленных труб и она среди первых узнала, что такое смог. Великобритания быстро превращается в колониальную метрополию. Архитектурный облик страны начали формировать не архитекторы, а рациональные инженеры.

Градостроительных законов не существовало. Капиталистическое производство сосуществует с хаотичной частной собственностью на земельные участки и путаной средневековой планировкой. Предприниматели начали массовое строительство чрезвычайно дешёвых жилых ячеек-клетушек для новой волны переселенцев-мигрантов из деревень. Улицы английских городов заполонили неприглядные ряды кирпичных домов в два этажа — внизу кухня с печкой на угле, выходы на улицу и в минисадик, наверху — единственная жилая комната на всех. Единообразные жилые ячейки строили наспех. Однообразие, бедность жителей и перенаселённость сделали эти районы городов прообразом будущих индустриальных трущоб.

- Bulls Cross.jpg

Бул-Кросс, Лондон

- Denmark hill station.jpg

Денмарк, Лондон

- Sir Walter Raleigh's House at Blackwall.jpg

Дом Уолтера Рейли, 1890 г., Лондон

- Great Portland Street and Mortimer Street.jpg

Грейт Портленд стрит, Лондон, 1905 г.

На фоне угнетающего однообразия и бедности рабочих районов выделялась буржуазная архитектура банков, бирж, судов, буржуазных и государственных учреждений.

По инерции главные сооружения колониальной империи ещё строят в стилистике классицизма — сухого, громоздкого, потерявшего способность к вариативности и новейшим решениям (Британский музей (Лондон), Сент-Джордж Холл в Ливерпуле, церковь Сент-Панкрас и квартал богачей Парк-Кресент в столице и т. д.). Подавляющий вид им придавала закопчённость фасадов, как и в бедняцких районах, и задымленная атмосфера индустриальных городов.

- Bath Royal Literary Institution.jpg

Королевский литературный институт, Бат.

- Milkau British Museum 307-2.jpg

Фасад Британского музея.

- St George's Hall, Liverpool (2007).jpg

Зал суда Сент-Джордж Холл, Ливерпуль.

- St George's Hall, Liverpool2.jpg

Зал суда Сент-Джордж Холл, второй фасад, Ливерпуль.

Социальное напряжение в обществе снимают различными средствами:

- создание среднего класса мелких собственников

- благотворительность

- скрытая поддержка эмиграции в колонии (британская Индия, британская Канада, Южная Африка, Австралия)

- высылки мелких преступников в Австралию.

Такая политика давала свои плоды. Великобритания вошла в период довольно спокойного существования и развития без революций и восстаний примерно на 350—380 лет. Апогеем устойчивого развития парламентской монархии были десятилетия в эпоху королевы Виктории.

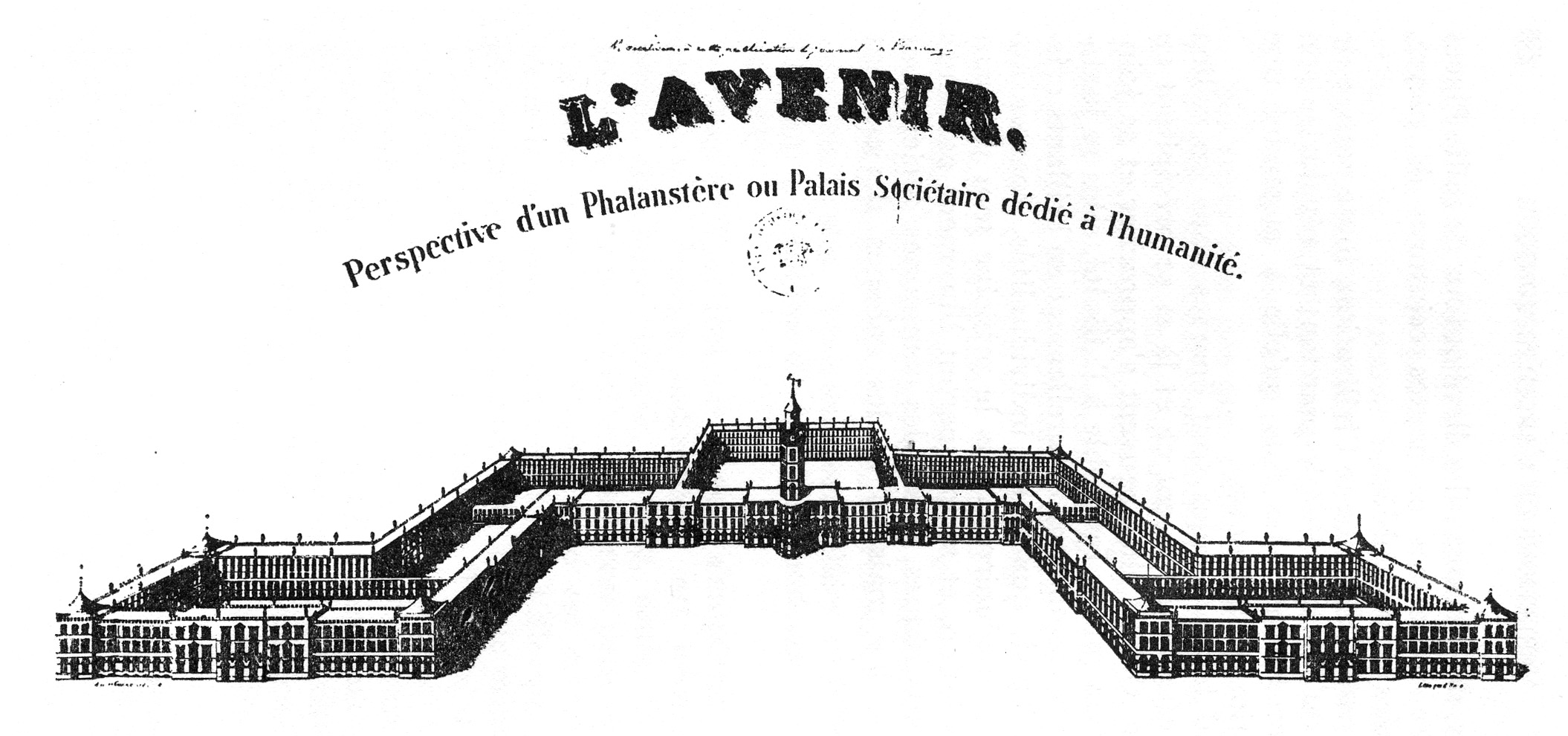

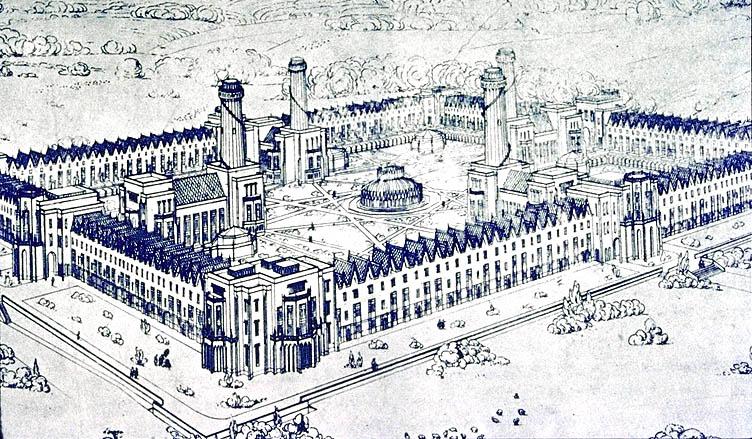

Утопические идеи о построении идеального города дожили до XVIII века. Противоречия эпохи и условия промышленного переворота активизировали поиски идеи справедливого (идеального) общества, реального построения города-общества свободных тружеников. Акцент был перенесён с архитектуры на общественное устройство, идею справедливости, равенства граждан и т. п. Архитектуре отведена подчинённая, функциональная роль, хотя некоторые проекты напоминают гигантские дворцы и не лишены сказочной гигантомании (фаланстер Шарля Фурье, трудовые колонии-коммуны Роберта Оуэна).

|

|

Фаланстер Шарля Фурье.

|

Проект поселения Нью-Хармони.

|

Британец Роберт Оуэн (1771—1858) предложил колонии-коммуны как средство борьбы с попрошайками и безработицей, а затем, и как средство общественного переустройства на мирных, неагрессивных началах. Совладелец крупного текстильного предприятия, он потратил деньги сначала на построение идеального поселения в Орбистони, Шотландия, а после эмиграции в США — в поселении Нью-Хармони. Без государственной поддержки и в условиях частной собственности идея не сработала и закончилась поражением и в Британии, и в США.

Неоготика XIX века

Начало восстановления английской готики началось в Британии в конце XVIII в. из-за поисков национального архитектурного стиля и из-за разочарования английских деятелей в идеалах французской революции 1789—1793 гг. Сын мэра Лондона, Уильям Бекфорд, в 1795 г. начал строительство в Уилтшире собственной усадьбы Фонтхилл-эбби. Изюминкой проекта стала восьмиугольная 90-метровая башня, которая трижды за 30 лет рушилась. Усадьба Бекфорда и его скандальная известность имела влияние на современников, а её сенсационная «слава» наделала шума в Европе. После смерти владельца башня в очередной раз обвалилась, и усадьбу разрушили.

Начало восстановления английской готики началось в Британии в конце XVIII в. из-за поисков национального архитектурного стиля и из-за разочарования английских деятелей в идеалах французской революции 1789—1793 гг. Сын мэра Лондона, Уильям Бекфорд, в 1795 г. начал строительство в Уилтшире собственной усадьбы Фонтхилл-эбби. Изюминкой проекта стала восьмиугольная 90-метровая башня, которая трижды за 30 лет рушилась. Усадьба Бекфорда и его скандальная известность имела влияние на современников, а её сенсационная «слава» наделала шума в Европе. После смерти владельца башня в очередной раз обвалилась, и усадьбу разрушили.

Но опыт не пропал даром. Инженерная школа британцев с XVII в. заняла ведущие позиции в Европе. В XIX в. между англичанами, французами и немцами возник спор по поводу того, где именно возникла европейская готика. Но первое место в восстановлении форм средневековой архитектуры заняла Великобритания. Были использованы новые инженерные достижения при сохранении средневековых готических форм. Так возникла неоготика XIX века. В эпоху королевы Виктории Британская империя как в метрополии, так и в колониях провела массовую застройку в неоготичом стиле, официально поддержанном буржуазным правительством. Даже сооружение нового Парламента в столице, ставшее визитной карточкой Лондона и разошедшееся в тысячах листовок и изображений по всему миру, состоялось по канонам неоготики. Этот же стиль использовался архитекторами при постройке университетских корпусов Британии и Соединённых Штатов. С тех пор архитектурный облик многих университетов по обе стороны Атлантического океана сформировала именно неоготика и поздний классицизм.

Но даже в самой Британии не все одобрительно восприняли такую архитектуру. Пылкий сторонник средневекового искусства, писатель и теоретик искусства Джон Рёскин не одобрял неоготику в архитектуре. Его раздражали исторические стили XIX века как несамостоятельные, вульгарные, с присущей им хаотичной застройкой городов и сёл. Но новый, самостоятельный архитектурный стиль в XIX веке так и не был рождён. Призывы Рёскина лишь обозначили одну из проблем Англии XIX века, но не могли помочь её разрешению.

Хрустальный дворец

В XIX в. Британская империя заняла первое место в мире по мощи торгово-экономического потенциала. Уверенность в собственном могуществе позволила дельцам Британии организовать в Лондоне Первую всемирную выставку. Для показа экспонатов разных стран и был создан особый дворец-павильон. Выставочный зал площадью более 90 000 м² мог принять 14 000 посетителей. Название сооружению «Хрустальный дворец» дали журналисты из «Панча», которые сначала критиковали проект, а затем поддержали. Автором сооружения был не архитектор, а инженер по оранжереям Джозеф Пакстон. Конструкция позволяла быстро накрыть стеклянной крышей значительный земельный участок и уложиться в строгое требование не уничтожить ни одного дерева в Гайд-парке, где создали Дворец. План сооружения и его архитектура были примитивны, но удивляли использованием новых материалов — железные несущие конструкции и стекло в качестве наполнения стен и крыш. Удивлял и новый принцип уважения к окружающей природной среде, когда архитектура сосуществует с природой, а не агрессивно вмешивается в неё и разрушает.

Судьба «Хрустального дворца» по окончании выставки драматична: демонтаж, перенос, использование не по назначению, пожар, разрушение. Но Дворец заложил базис новейшей индустриальной архитектуры, которая разовьётся в XX в. Лучшие образцы этой архитектуры XX века прислушиваются к природе и мирно сосуществуют с ней.

- Crystal Palace - plan.jpg

План «Хрустального дворца»

- Crystal Palace - Queen Victoria opens the Great Exhibition.jpg

1851. Королева Виктория и придворные на открытии выставки

- Crystal Palace from the northeast from Dickinson's Comprehensive Pictures of the Great Exhibition of 1851. 1854.jpg

1851 г. «Хрустальный дворец» в Гайд-парке

XX век. Современная архитектура

Модернизм

Модернизм возник перед Первой мировой войной и пришёл из континентальной Европы. Это направление в искусстве вызвало значительный интерес для некоторых английских архитекторов. Приезд зарубежных архитекторов, таких как Мендельсон и Лубеткин, обосновал позиции современной архитектуры в Англии[2].

Модернизм возник перед Первой мировой войной и пришёл из континентальной Европы. Это направление в искусстве вызвало значительный интерес для некоторых английских архитекторов. Приезд зарубежных архитекторов, таких как Мендельсон и Лубеткин, обосновал позиции современной архитектуры в Англии[2].

Восстановление, последовавшее после Второй мировой войны, во многом изменило английское искусство и зодчество. Преобладавшая строгость архитектурных черт говорила о том, что многие дизайнерские решения продиктованы стоимостью проектов; однако, появлялись и новые течения. Одним из таких движений был брутализм, с его поисками новых средств выразительности. Это, в частности, интерес к локальному цвету, пластичной броской «модернистской» форме, остро-выразительным фактурам. В подобном стиле построены, например, Hayward Gallery, Центр искусств Барбикан и здание Королевского Национального театра.

Архитектура High-Tech

High-Tech архитектура возникла как попытка оживить язык модернизма, черпая вдохновение из технологий для создания нового архитектурного выражения. Теоретическая работа архитектурной группы Аркигрэм черпала значительное вдохновение из High-Tech движения. Высокотехнологичная архитектура в основном связана с небытовыми зданиями, что, возможно, связано с характером технологической образности.

Постмодернизм

Постмодернистская архитектура также была попыткой обогатить современную архитектуру. Стиль вошёл в моду в 1980-х годах, когда связанный с социальным государством модернизм устарел. Этот стиль носят многие торговые центры и офисные комплексы, например Бродгейт. Известные британские архитекторы этого направления — Джеймс Стирлинг и Терри Фаррелл, хотя последний вернулся к модернизму в 1990-х. Показательным примером постмодернизма является Новое крыло Национальной галереи в Лондоне работы Роберта Вентури.

- Norwich millennium library.jpg

Нориджская Миллениум-библиотека и Форум

- NorfolkAndNorwichUniversityHospital(KatyAppleton)Aug2005.jpg

Университетская больница, Норфолк

- Universität von East Anglia.jpg

Университет Восточной Англии, Норфолк

- John Lennon Airport Lpool.jpg

Аэропорт Джон Леннон, Ливерпуль

- London Train Station.jpg

- Typical Street In The Royal Borough Of Kensington And Chelsea In London.jpg

Застройка в Кесингтоне и Челси, Лондон.

- 'The French House', a historic pub in Soho..jpg

Паб в Сохо «Французский дом»

- Oxford Street - geograph.org.uk - 169248.jpg

Оксфорд-стрит

- Chinatown new year.jpg

- Blackwall terrace 1.jpg

Терраса Блеквол, Лондон

- Colyton Road, SE22 - geograph.org.uk - 340063.jpg

Колитон Роуд, Лондон

- 10 Upper Bank Street London.jpg

Аппер Бэнк Стрит, Лондон

Источники и литература

- Всеобщая история искусств, т. 2, М, «Искусство», 1960.

- Краткая художественная энциклопедия, Искусство состояние и народов мира. Т. 1, М, 1962, с. 285—333.

- Земцов С. М. Глазычев В. Л., «Аристотель Фиораванти», М, Стройиздат, 1985.

- Коуэн Г. Дж., «Мастера строительного искусства», М, 1982.

Литература на английском

- Atkinson T.D. English Architecture. — Read Books, 2008. — ISBN 978-1409725817.

- Colgrave Bertram. Two lives of Saint Cuthbert. — Cambridge University Press, 1985. — ISBN 0521313856.

- Colley Linda. Britons: Forging the Nation, 1701-1837. — Yale University Press, 1992. — ISBN 978-0-30005-737-9.

- Downes Kerry. Christopher Wren. — Oxford University Press, 2007. — ISBN 0199215243.

- Hawkes Jacquetta. The Shell Guide to British Archaeology. — London: Michael Joseph, 1986. — ISBN 0-71812448-0.

- The Ecclesiastical Architecture of Scotland: From the Earliest Christian times to the Seventeenth Century. — D. Douglas, 1896. — Vol. 1.

- Pevsner Nikolaus. An Outline of European Architecture. — 2nd. — Pelican, 1951.

- South India. — 4th. — Lonely Planet, 2007. — ISBN 9781741047042.

Напишите отзыв о статье "Архитектура Великобритании"

Примечания

Ссылки

- [www.architecture.com/howwebuiltbritain/ Как мы строили Британию]

- [www.bbc.co.uk/history/british/architecture_01.shtml BBC — История британской архитектуры]

| ||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Архитектура Великобритании

– Vous ne pensez donc pas comme lesautres que nous sommes obliges de nous retirer? [Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?]– Au contraire, votre altesse, dans les affaires indecises c'est loujours le plus opiniatre qui reste victorieux, – отвечал Раевский, – et mon opinion… [Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение…]

– Кайсаров! – крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.

Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.

Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.

И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.

Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.

И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.

Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.

С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную то!.. Выправь! Упадет… Эх, не видят!.. – по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.

Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу, то он, считая свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту, то ошмурыгывал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в ладонях и принюхивался к душисто горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей 1 го батальона и ждал. «Вот она… эта опять к нам! – думал он, прислушиваясь к приближавшемуся свисту чего то из закрытой области дыма. – Одна, другая! Еще! Попало… Он остановился и поглядел на ряды. „Нет, перенесло. А вот это попало“. И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в шестнадцать шагов дойти до межи.

Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало многих; большая толпа собралась у 2 го батальона.

– Господин адъютант, – прокричал он, – прикажите, чтобы не толпились. – Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона.

– Берегись! – послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.

– Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.

«Неужели это смерть? – думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. – Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух… – Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

– Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту. – Какой… – он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха – и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.

Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови.

Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы, и, тяжело, всхрапывая, дышал.

– Ну что стали, подходи!

Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его.

– Берись, клади, всё одно! – крикнул чей то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.

– Ах боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах боже мой! – слышались голоса между офицерами. – На волосок мимо уха прожужжала, – говорил адъютант. Мужики, приладивши носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.

– В ногу идите… Э!.. мужичье! – крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.

– Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, – говорил передний мужик.

– Вот так, важно, – радостно сказал задний, попав в ногу.

– Ваше сиятельство? А? Князь? – дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.

Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояла фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, который надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.

– Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! – блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. – Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю…

Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь, – подумал он. – А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».

Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.

– Ну, сейчас, – сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.

В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.

– Видно, и на том свете господам одним жить, – проговорил один.

Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon [мясо для пушек], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.

В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак – по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что то резал в его коричневой, мускулистой спине.

– Ух, ух, ух!.. – как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжат ь пронзительно звенящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча – один был бледен и дрожал – что то делали над другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею. Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.

– Раздеть! Что стоите? – крикнул он сердито на фельдшеров.

Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел.

После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность.

Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали и успокоивали.

– Покажите мне… Ооооо! о! ооооо! – слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами.

Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу.

– О! Ооооо! – зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел.

– Боже мой! Что это? Зачем он здесь? – сказал себе князь Андрей.

В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. «Да, это он; да, этот человек чем то близко и тяжело связан со мною, – думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. – В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью? – спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими рукамис готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, чем когда либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»

Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал). В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. (Какой нужно было ему еще славы?) Одно, чего он желал теперь, – отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты, для того чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привезти ему известие о том, какое действие произведут эти батареи.

Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят.

– Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, – сказал адъютант.

– Ils en veulent encore!.. [Им еще хочется!..] – сказал Наполеон охриплым голосом.

– Sire? [Государь?] – повторил не расслушавший адъютант.

– Ils en veulent encore, – нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, – donnez leur en. [Еще хочется, ну и задайте им.]

И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что то делает для себя) он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.

И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого.

Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми (как он думал, по его воле), он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что le champ de bataille a ete superbe [поле сражения было великолепно], потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов; но и на острове Св. Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал:

«La guerre de Russie eut du etre la plus populaire des temps modernes: c'etait celle du bon sens et des vrais interets, celle du repos et de la securite de tous; elle etait purement pacifique et conservatrice.

C'etait pour la grande cause, la fin des hasards elle commencement de la securite. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se derouler, tout plein du bien etre et de la prosperite de tous. Le systeme europeen se trouvait fonde; il n'etait plus question que de l'organiser.

Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congres et ma sainte alliance. Ce sont des idees qu'on m'a volees. Dans cette reunion de grands souverains, nous eussions traites de nos interets en famille et compte de clerc a maitre avec les peuples.

L'Europe n'eut bientot fait de la sorte veritablement qu'un meme peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouve toujours dans la patrie commune. Il eut demande toutes les rivieres navigables pour tous, la communaute des mers, et que les grandes armees permanentes fussent reduites desormais a la seule garde des souverains.

De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclame ses limites immuables; toute guerre future, purement defensive; tout agrandissement nouveau antinational. J'eusse associe mon fils a l'Empire; ma dictature eut fini, et son regne constitutionnel eut commence…

Paris eut ete la capitale du monde, et les Francais l'envie des nations!..

Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent ete consacres, en compagnie de l'imperatrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, a visiter lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes parts et partout les monuments et les bienfaits.

Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная.

Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже только в ее учреждении.

Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином.

Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине.

Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные, большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т.д.

Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое диктаторство кончилось бы, в началось бы его конституционное правление…

Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех наций!..

Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына, на то, чтобы мало помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния.]

Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!

«Des 400000 hommes qui passerent la Vistule, – писал он дальше о русской войне, – la moitie etait Autrichiens, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois, Wurtembergeois, Mecklembourgeois, Espagnols, Italiens, Napolitains. L'armee imperiale, proprement dite, etait pour un tiers composee de Hollandais, Belges, habitants des bords du Rhin, Piemontais, Suisses, Genevois, Toscans, Romains, habitants de la 32 e division militaire, Breme, Hambourg, etc.; elle comptait a peine 140000 hommes parlant francais. L'expedition do Russie couta moins de 50000 hommes a la France actuelle; l'armee russe dans la retraite de Wilna a Moscou, dans les differentes batailles, a perdu quatre fois plus que l'armee francaise; l'incendie de Moscou a coute la vie a 100000 Russes, morts de froid et de misere dans les bois; enfin dans sa marche de Moscou a l'Oder, l'armee russe fut aussi atteinte par, l'intemperie de la saison; elle ne comptait a son arrivee a Wilna que 50000 hommes, et a Kalisch moins de 18000».

[Из 400000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32 й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т.д.; в ней едва ли было 140000 человек, говорящих по французски. Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50000 человек; русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50000 людей, а в Калише менее 18000.]

Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.