Морозов, Александр Анатольевич

| Александр Анатольевич Морозов | |

А. А. Морозов. 1989 год. Ленинград. | |

| Место рождения: | |

|---|---|

| Научная сфера: | |

| Альма-матер: | |

| Известен как: |

исследователь |

| Награды и премии: |

|

| Подпись: | |

Александр Анатольевич Морозов (24 июня 1932, Ленинград — 22 сентября 2008, Москва) — филолог, литературовед, исследователь творчества О. Э. Мандельштама.

Содержание

Биография

Детство

Александр Анатольевич Морозов родился 24 июня 1932 года в Ленинграде. Здесь же, в Спасо-Преображенском соборе, был крещен. Дед его, по материнской линии, Василий Карпович Сныткин (1875—2 сентября 1933) был солдатом, а затем старшим унтер-офицером на сверхсрочной службе, лейб-гвардии Преображенского полка. Происходил из крестьян Тульской губернии, Богородицкого уезда, Казанской волости, деревни Сазоновки. Службой своей гордился, жил в полковых казармах на Кирочной улице, имел жену и четверых детей. Младшая из дочерей, Мария Васильевна Сныткина (18 [31] июля 1906—21 августа 1978), 3 марта 1931 года вышла замуж за Анатолия Петровича Морозова (1900—18 сентября 1979). Они и стали родителями Саши.

Родословная со стороны отца заслуживает отдельного повествования и не укладывается в рамки одной статьи. Вкратце можно сказать, что дед Александра по отцовской линии, Петр Федорович Морозов (1870—1939), родом был из многодетной крестьянской семьи Ярославской губернии, Мышкинского уезда, деревни Ильино (Илино), что стоит в двадцати километрах от Углича, на левом крутом берегу реки Пукши (у самого впадения её в Волгу). Семнадцатилетним юношей он отправился в Петербург, где упорным трудом и энергией добился перехода в купеческое сословие.[1] 30 мая [11 июня] 1894 года женился на своей землячке — Александре Кирьяковне Ульевой (1876—1955). Дела шли успешно, а в семье росли восемь детей. В 1916 году П. Ф. Морозову было всемилостивейше пожаловано звание потомственного почетного гражданина Петрограда, за деятельность на пользу города в годы Первой мировой войны.[1] После революции имущество Петра Федоровича будет конфисковано[2], а судьба детей сложится по-разному — Федор Петрович Морозов (1905—1937) будет арестован, обвинен по статьям 58—7—8—9—11 УК РСФСР и расстрелян 6 мая 1937 года[3]; Алексей Петрович Морозов (1907—1987), станет академиком архитектуры (1956), одним из главных авторов Дворца спорта «Юбилейный» (1967), Лауреатом Государственной премии СССР (1971); Анатолий Петрович Морозов, отец Саши, станет инженером-конструктором, дважды лауреатом Сталинской премии (в 1943 году — за создание нового прибора управления артиллерийским зенитным огнём; в 1950 году — за работу в области военной техники).

В 1939 году А. П. Морозов, по решению Правительства СССР, был переведен на работу в Москву. Семья осталась в Ленинграде. Сестры Сныткины были настолько дружны между собой, что даже после замужества все жили на одной улице — Чайковского (Сергиевской). Екатерина Васильевна с мужем[5] и матерью, Евдокией Титовной Сныткиной (1880—9 июня 1945) в доме № 50. Александра Васильевна с сыном[6] в доме № 33. Мария Васильевна с Сашей в доме № 77, в двух шагах от Таврического сада. Так что все детские воспоминания Саши связаны с этим районом Петербурга.

Блокаду Саша Морозов пережил с матерью, бабушкой, дядей, двумя любимыми тетями и обожаемым братом, участником всех детских игр и шалостей. Вскоре после начала блокады вся семья собралась в одной квартире (у бабушки) — так было легче справляться. То, что три сестры объединили свою любовь и заботу о детях и матери (Евдокия Титовна сошла с ума в первую блокадную зиму), помогло им всем выжить. Взрослые работали, дети наперегонки читали. Дрова, хранившиеся во дворе, были украдены ещё осенью 1941 года, так что буржуйку топили чем могли, пока не дошла очередь до книг. Жечь книги было жалко, а жечь их не прочитав, жалко вдвойне. Так и получилось, что всю классику братья прочитали в девяти-десяти-летнем возрасте. Очевидно, что главную роль в выборе литературы играла Мария Васильевна — по специальности литературовед, преподаватель русского языка и литературы. [7] Блокадное детство навсегда укрепило связь Саши с матерью. Когда его спрашивали про родителей, он всегда говорил:

|

Я — мамин, я — Сныткин. |

|

Эвакуировались они[8] зимой 1943 года в Свердловск, где к тому времени находился отец. Отношения с отцом не ладились. В 12 лет, уже из Москвы, куда переехала семья, Саша Морозов сбежал к теткам в Ленинград… на велосипеде. Добрался через неделю. Наказания не последовало, лето ему позволили провести в любимом городе, но к сентябрю пришлось возвращаться в Москву.

В 1950 году А. Морозов окончил московскую школу № 407 с золотой медалью. Летом того же года поступил в ЛГУ на математико-механический факультет, но к концу первого курса понял, что это не его и вернулся в Москву, — поступать на филфак МГУ, считавшийся в то время лучшим.

Образование

C 1951 по 1956 год — студент кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Параллельно посещает занятия на кафедре классической филологии у С. И. Соболевского. Делает постановку «Живого трупа» в студенческом театре МГУ и сам играет Федю Протасова. Дома появляется редко, в основном живёт у друзей в общежитии МГУ на Стромынке.

Кроме латыни и древнегреческого, прекрасно владел немецким языком. Когда в 1956 году правительством было принято решение о безвозмездной передаче «братской ГДР» трофейных ценностей, в том числе знаменитой «Готской библиотеки», оказалось, что часть трофейной литературы все ещё не описана и хранится в туннеле Ленинской библиотеки, соединяющем дом Пашкова с корпусами на Моховой. Срочно потребовались специалисты со знанием немецкого языка, и Морозов, вместе с пятью другими студентами филфака, был привлечен к этой работе. Два месяца в обстановке строгой секретности они бережно разбирали и описывали старинные немецкие рукописи.

Как человек разносторонне одаренный, Морозов хорошо играл в шахматы. Центральный шахматный клуб на Гоголевском бульваре был для него почти домом, здесь в 1959—1961 годах он работал литературным редактором журнала «Шахматы в СССР».

Морозов и Мандельштам

Весной 1963 года получает у С. И. Соболевского рекомендацию в аспирантуру классического отделения филфака МГУ, но так и не решается ей воспользоваться. Больше того, отказывается от такой блестящей возможности, и, чтобы не передумать, рвет и выбрасывает направление. [9] Классическая филология по его мнению требует абсолютной преданности, ей нужно отдаваться до конца, без остатка, но в его жизни к тому времени появилась новая страсть и он выбирает другую судьбу. Уже в конце 1950-х, Морозов знакомится с творчеством О. Э. Мандельштама и увлекается им навсегда, буквально «заболевает» его поэзией. Позже сближается с Н. Я. Мандельштам и Н. И. Харджиевым.

Вот что писала о нём Н. Я. Мандельштам 22 марта 1963 года Н. Е. Штемпель:[10]

|

В 1964—1965 годах работал в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина.

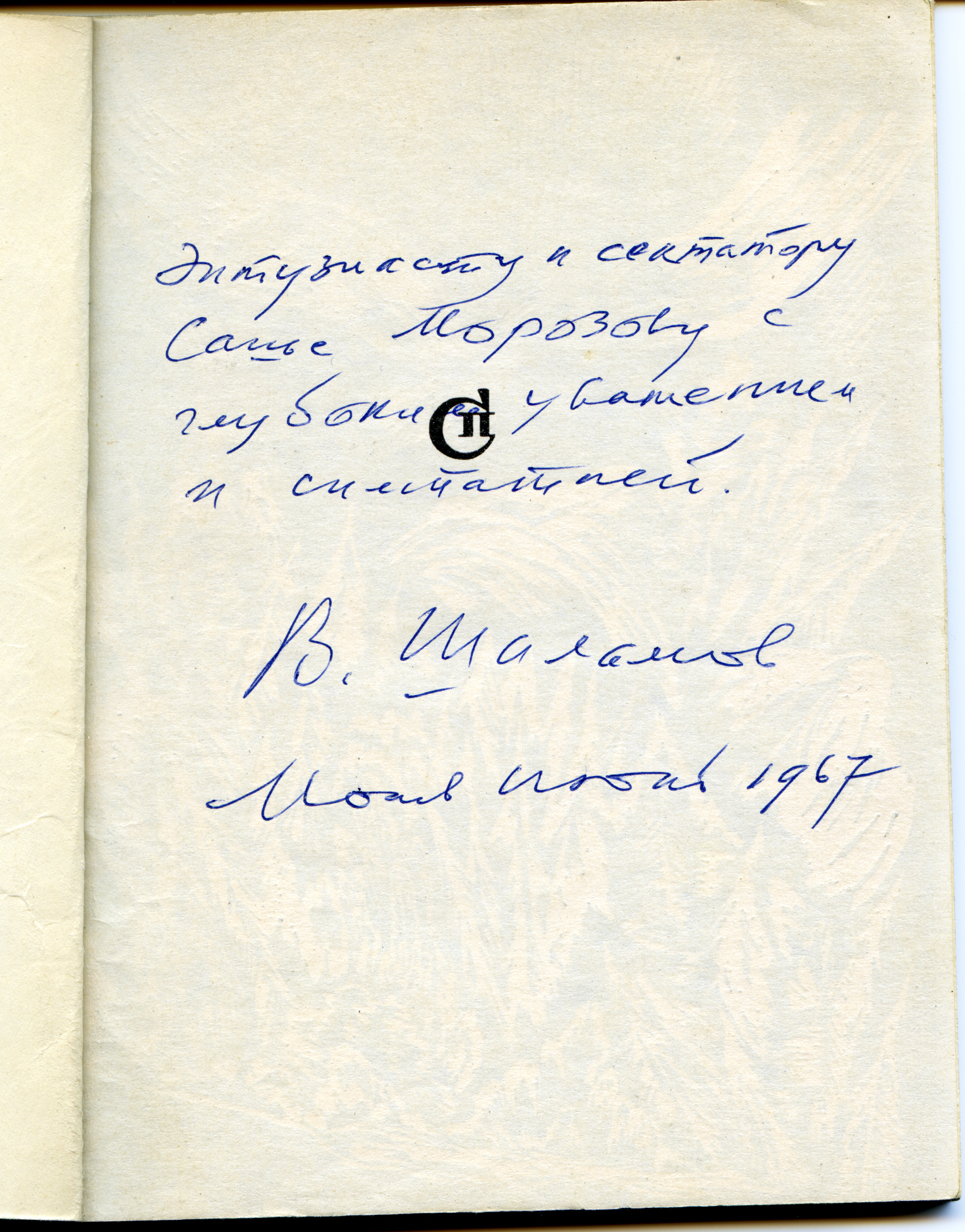

С апреля 1965 по май 1968 года работал редактором в издательстве «Искусство» (редакция литературы по эстетике). В 1967 году подготовил к выходу в свет «Разговор о Данте» О. Э. Мандельштама. Можно сказать, что в 1967 году такая книга (первая после трагической гибели поэта), появилась во многом благодаря энтузиазму А. Морозова, его одержимости Мандельштамом.

Выход «Разговора о Данте» совпал по времени с событиями вокруг архива О. Э. Мандельштама.[11] [12] Морозов, втянутый в конфликт между Н. Я. Мандельштам и Н. И. Харджиевым, буквально оказался меж двух огней. По его словам, «старики умели ссориться». Все попытки примирения были тщетны, каждый был непримирим. Принять сторону одного, значило разорвать все отношения с другим, но любя и глубоко уважая обоих, сделать выбор было не возможно. Морозов нашел единственно возможный для себя выход из этого трудного положения — разорвал отношения с обоими.

|

Саша окончательно и торжественно отказался от меня. Я рада. Приняла меры к организации комиссии. Харджиева не включила, а ввела Степанова, с которым они враги! |

|

— Из письма Н. Я. Мандельштам Н. Е. Штемпель — конец мая 1968 года. [10] В начале мая 1968 года А. Морозов фактически лишается права на профессию. После подписания «Письма 120-ти» — в защиту Александра Гинзбурга с требованием немедленного пересмотра дела, он был уволен с формулировкой «по сокращению штатов» (вместе с другим редактором издательства «Искусство», Дмитрием Муравьевым). Обратился в суд, судом в восстановлении отказано.[13] [14] <p style="margin:1em 0 0 5%; font-size:105%">Вот как вспоминает об этом периоде жизни А. Морозова Игорь Голомшток:

«…поступить на постоянную службу в советское учреждение он не мог (да, очевидно, и не хотел), а на работу сторожем, дворником или истопником его с университетским дипломом не принимали. Наконец общими усилиями его удалось пристроить шофером на автобазу. Здесь Саша тоже вел себя не по общепринятым правилам: километров себе не приписывал, бензином не приторговывал, начальству на лапу не давал, чем вызывал всеобщую ненависть здорового коллектива. Со временем шоферня поняла, что перед ними юродивый, а юродивых на Руси уважали испокон веков. Ему стали помогать, защищали перед начальством, приглашали в компании распить бутылку-другую. И тогда Саша ушел с работы. Почему?! „Не мог соответствовать“, то есть отвечать взаимностью, объяснял Морозов. Тогда бездомного Морозова и поселили в моей „мастерской“.»[15]

К этому периоду относится портрет А. Морозова работы Б. Г. Биргера из собрания Третьяковской галереи.[16]

Во втором номере журнала «Октябрь» за 1969 год напечатана разгромная статья, посвященная выходу последних (4-го и 5-го) томов Краткой литературной энциклопедии. Редакцию обвиняют в отсутствии марксистской критики, проведении внеклассовой линии, тенденции на мирное сосуществование декадентских течений и советской литературы. В качестве одного из ярких примеров разбирается статья Морозова о Мандельштаме[17], названная «насквозь безыдейной и апологетической».[18]

В январе 1970 года А. Морозов подписал пятое письмо «В Комиссию по правам человека ООН» о преследованиях по политическим мотивам в СССР в 1969 году.[19]

В начале 1970-х годов, благодаря личному участию С. В. Житомирской (1916—2002), которая четверть века заведовала отделом рукописей библиотеки им. Ленина, Морозову снова удалось некоторое время поработать в отделе рукописей ГБЛ (без оформления в штат отдела). Именно тогда он обнаружил неизвестные ранее письма О. Мандельштама к Вячеславу Иванову.

Из воспоминаний С. В. Житомирской:

«[…] И тогда — очевидно, в поисках криминала — обратились к другим выпускам „Записок“[20] — и далеко искать не пришлось. Совсем недавно вышел в свет предыдущий, 34-й, выпуск (1973). Украшением его была большая публикация нашего сотрудника Саши Морозова, посвященная О. Мандельштаму. Здесь печатались письма поэта к Вячеславу Иванову, особенно замечательные тем, что в них содержались 24 неопубликованных ранних его стихотворения. За это и ухватились. (Не могу не сказать здесь в скобках, что Морозов, уже в то время фанатически преданный изучению жизни и творчества Мандельштама, работал у нас в группе Кудрявцева, и легко понять, какое раздражение он вызывал у последнего, демонстративно не желавшего даже правильно выговорить фамилию поэта, […]. В результате этой конфликтной ситуации мы вскоре потеряли такого ценного сотрудника. […]

Через неделю в издательство пришел приказ Госкомиздата, где 34-й выпуск „Записок“ с публикацией Морозова и намерение (!) издательства напечатать обзор архива Булгакова были названы идейными ошибками.»[21]

Больше на государственной службе Морозов не состоял. Отец, воспитанный в крепких традициях крестьянской семьи, никогда не понимал сына, называл его «летуном». Однако, именно благодаря родителям, в 1974 году заканчивается период бездомности Морозова, у него появляется собственное жилье — крохотная однокомнатная квартира на первом этаже в Измайлово на 13-й Парковой. В ней он проживет до конца жизни.

Морозов и Шаламов

Весной 1980 года Морозов узнает от С. И. Григорьянца[22] о бедственном положении В. Т. Шаламова в доме для инвалидов и престарелых на улице Вилиса Лациса в Тушино.[23] Трудно не сойти с ума от сознания своего полного бессилия, когда видишь как страдает обездвиженный, слепой, почти глухой, дергающийся человек и понимать, что под этой чудовищной оболочкой пишущий стихи живой гений, — великий русский писатель, всеми забытый, насильственно помещенный в этот «рай». Морозов, живущий на другом конце Москвы, делает все, что возможно, — ежедневно[24] посещает Варлама Тихоновича, пытается наладить уход, привлечь к нему внимание, но, главное, записывает стихи, которые Шаламов все это время сочиняет.

«Если бы не Саша, мы не знали бы „полного“ Шаламова. Потому что уже в доме престарелых Шаламов сочинял стихи и написал довольно много стихотворений, целый корпус, в сущности, целый сборник. Стихотворений совершенно других, совершенно особенных и замечательных. Но он не мог не только их записать, в силу состояния здоровья, но даже сказать кому-то, что он эти стихи сочинил — его никто не понимал, его речь. Никто, кроме Саши, который понял, что Шаламов ему пытается сказать об этих стихах, и стал записывать эти стихи по строчке, по букве,.. я не знаю, по звуку. Сверяя с автором. И в результате этих стихов накопилось на целый сборник, и Саша опубликовал их[25], ещё при жизни Шаламова, ну, за границей, разумеется […]»

— М. Айзенберг. «Памяти Александра Морозова». [26] [27]

«…такого рода заведения — это самое страшное и самое несомненное свидетельство деформации человеческого сознания, которое произошло в нашей стране в XX веке. Человек оказывается лишенным не только права на достойную жизнь, но и на достойную смерть.»

— Е. Захарова (Хинкис). Из выступления на Шаламовских чтениях 2002 г. [28] [29]

Через 25 лет после смерти В. Т. Шаламова И. Сиротинская обвинила А. Морозова и тех немногих, у кого нашлись силы и мужество ухаживать за ним, в том, что «его лишили одиночества», поднятый ими «шум» ускорил кончину В. Т. Шаламова.[30] По словам Морозова, Сиротинская в доме престарелых не появлялась. За все время она приходила только один раз, Шаламов c отвращением отвернулся к стене и не поворачивался, пока она не ушла. Судьба Шаламова действительно была страшной и страшно завершилась.[31] «Нельзя, чтобы это осталось не упоминаемым и неизвестным.»[32]

Последние годы

В августе 1996 года Морозов почти потерял зрение, — произошло отслоение сетчатки на оба глаза. Перенес три операции. Удалось частично восстановить зрение только на один глаз.

Умер Александр Анатольевич Морозов 22 сентября 2008 года в Москве от лейкемии. Похоронен в Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище вместе с родителями, бабушкой, дедушкой, двумя тетями, дядей и двоюродным братом.

Характер

Характер Морозова определяли два качества — абсолютно детское простодушие и трепетное отношение к Мандельштаму. Конечно, Мандельштам был главной фигурой в жизни Морозова. Полвека он скрупулезно изучал, собирал и проверял факты, свидетельства истории, помогающие лучше понимать творчество любимого поэта. К своей работе относился требовательно, не терпел небрежности, суеты, некомпетентности, необязательности; был образцом ревнивой, «собственнической» редакторской работы. Его ценили в литературных кругах как эксперта и превосходного текстолога, но, как человек «не зарабатывающий на теме», Морозов часто отказывался принимать участие в проектах, связанных с именем Мандельштама, не соглашаясь ставить свою подпись под чем-то сделанным наспех, плохо выверенным или казавшимся ему «нечистым». По причине болезненного отвращения от всяческой спекулятивности, он никогда не состоял членом какого-либо общества. Здесь его мнение совпадало с мнением Н. И. Харджиева, который сказал в одном из интервью:

— Из интервью Н. И. Харджиева Ирине Врубель-Голубкиной — Январь 1991 г., Москва.[33]

Интересные факты

| Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. Пожалуйста, приведите информацию в энциклопедический вид и разнесите по соответствующим разделам статьи. Согласно решению Арбитражного комитета Википедии, списки предпочтительно основывать на вторичных обобщающих авторитетных источниках, содержащих критерий включения элементов в список. (25 апреля 2015)

|

|

|

- 23 февраля 1995 по телевидению был показан снятый в 1990 году документальный фильм «Поэма»[35] о трагической судьбе одного из крупнейших русских поэтов XX века — Осипа Эмильевича Мандельштама. (Длительность 29 мин.)

- Режиссёр: Валерий Саркисян.[36]

- Участники: Сергей Аверинцев, Александр Морозов.

- 9 мая 1990 года А. Морозов оказался на Арбате. У театра Вахтангова на него буквально «напал» какой-то художник в чёрной шляпе и стал уговаривать постоять минут 15. — «Ну постой, дай для себя нарисую, — такое лицо хорошее.» Уговорил. Саша простоял часа четыре. Художник оказался гением. Сделал 2 портрета. Первый часа за полтора. В оригинальной манере — пером и тушью, артистично стряхивая тушь прямо на мостовую. Автору удалось поймать и передать тот внутренний свет, который был в лице, глазах и печальной улыбке. На портрете лицо похожего на пророка старика с бородой и сияющими мудрыми глазами. Портрет оказался так хорош, что Володя (так звали художника), отказался с ним расставаться. — «Это я себе, а вам ещё один нарисую.» (И действительно нарисовал, но второй не получился — все устали.) Спустя месяц после описываемых событий М. С. Шамаханская[37], проходя по Арбату, видела этот портрет, и сразу узнала Сашу. Продать портрет художник снова отказался. Где этот портрет находится сейчас, не известно. Володя говорил, что собирается уезжать в Германию…

- В 2001 году загадочным образом пропала принадлежавшая Морозову книга «Собрание сочинений» О. Мандельштама, изданная в Нью-Йорке в 1955 году, с дарственной надписью от Н. Я. Мандельштам — «Сашина книга». Её архивная ценность заключается в многочисленных заметках на полях, сделанных специально для Морозова вдовой поэта. Письмо с сообщением о пропаже было отправлено Морозовым в Комитет Мандельштамовского общества 14 апреля 2002 года, на случай, если бы книга когда-нибудь где-нибудь обнаружилась.[38]

- В 2003 году Государственный Литературный музей выпустил аудиокнигу под названием «Осип Мандельштам. Звучащий альманах» с записью голоса О. Мандельштама, а также с записями выступлений на вечерах в Колонном зале, ЦДЛ, ИМЛИ в дни празднования 100-летия поэта (1991). А. Морозов читает два стихотворения О. Мандельштама — «С миром державным я был лишь ребячески связан…», «На мертвых ресницах Исакий замерз…».

- В 2005 году Морозова пригласили в РГГУ провести несколько семинарских занятий со студентами. После этого в сети появились заметки человека, случайно оказавшегося на одном из семинаров.

«…забрели мы в РГГУ на некоторое мероприятие: почти неизвестный, но удивительнейший и тончайший исследователь Мандельштама Александр Анатольевич Морозов читал стихи (а читает он тоже несравненно) и описывал происходящее в них. […] Морозов держит в голове всего Мандельштама вместе со всей его биографией и всеми историческими процессами. Это немыслимо, но это так.»[39]

- [shalamov.ru/gallery/25/11.html Шаламовский дом: мемориальная экспозиция в здании Вологодской картинной галереи]. [www.webcitation.org/6FIxvGUWW Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

(На этой фотографии экспозиции музея в 2009 году, А. Морозов в белом свитере вверху справа.)

Напишите отзыв о статье "Морозов, Александр Анатольевич"

Примечания

- ↑ 1 2 В. Г. Исаченко, А. А. Морозова. А. П. Морозов. Конструктор-творец, покоритель пролетов. — СПб., 2007. — С. 96.

- ↑ Петр Федорович Морозов был совладельцем гостиницы «Москва» на Невском проспекте, дом 49; владельцем гостиниц «Дунай» на Лиговском проспекте, дом 85, и «Европа» — Гороховая, дом 59 (на углу Фонтанки); двух жилых домов на Лиговском проспекте, дома 33 и 35; меблированных комнат в доме 50 на Гороховой, и магазина «Сено и овес» на Лиговском проспекте, 83—85.

- ↑ Морозов Федор Петрович, инженер-механик завода № 181 «Двигатель». Арестован 6 ноября 1936 г. Приговорен: Военная коллегия Верховного суда СССР, выездная сессия в г. Ленинград 5 мая 1937 г., обв.: 58—7—8—9—11 УК РСФСР. Расстрелян 6 мая 1937 года. [lists.memo.ru/d23/f273.htm Ленинградский мартиролог: 1937-1938]. Общество «Мемориал», проект «Жертвы политического террора в СССР». [www.webcitation.org/6FIt6GThz Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑

Гайк Арутюнович Таронян — филолог-классик, переводчик, с. н. с. Института всеобщей истории РАН —

[www.igh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79Itemid=79 Центр античной истории]. [www.webcitation.org/6FIt72JOG Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

Плиний Старший. Естествознание: Об искусстве. / Пер. с лат., пред. и прим. Г. А. Тароняна. — М.: Ладомир, 1994. — С. 944. - ↑ Екатерина Васильевна Сныткина (11 [24] октября 1902—13 ноября 1966) — в 1921—1922 годах обучалась в Школе актерского мастерства, в 1922—1924 годах — в Институте сценических искусств, но актрисой не стала. В 1929 году окончила бухгалтерские курсы и до конца жизни проработала бухгалтером. Её муж, Виктор Васильевич Гурьев (11 [24] ноября 1899—5 августа 1963), родился в Казани, по специальности лесовод (в 1924 году закончил Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства). С 3 июля 1943 года по 10 ноября 1944 года — рядовой в Красной Армии. 31 января 1944 года тяжело ранен (пулевое ранение левой большой берцовой кости).

- ↑ Александра Васильевна Сныткина (7 [20] апреля 1905—6 декабря 1975) — 22 декабря 1942 года награждена медалью за оборону Ленинграда. Её сын, Олег Александрович Шастов (1931—23 марта 1960) — двоюродный брат А. Морозова, в 1958 году с отличием закончил Ленинградский Кораблестроительный Институт. Умер от лейкемии, похоронен на Большеохтинском кладбище.

- ↑ В 1923 году Мария Васильевна Сныткина (18 [31] июля 1906—21 августа 1978) окончила Ольденбургскую гимназию, а в 1930 году окончила словесное отделение ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КУРСОВ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ при ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ ИСКУССТВ (ГИИИ). Среди преподавателей в то время были В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, Г. А. Гуковский, Б. М. Энгельгардт, В. В. Виноградов, Н. П. Анциферов. [commons.wikimedia.org/wiki/Category:State_Institute_of_History_of_Arts Удостоверение и свидетельство об окончании ГИИИ М. В. Сныткиной]

- ↑ А. П. Морозов добился разрешения на эвакуацию жены и сына. Остальным членам семьи в эвакуации было отказано. (По документам М. В. Морозова с сыном выбыла в эвакуацию 26 мая 1942 года, в действительности, Мария Васильевна обменяла свою квартиру на мешок фасоли, а эвакуировались они только зимой 1943 года.)

- ↑ Об этом своем поступке Морозов сожалел свю жизнь, не потому, что отказался от аспирантуры, а потому, что выбросил драгоценный документ. Очевидно, это была последняя характеристика для представления в аспирантуру, написанная рукой Соболевского за месяц до его кончины.

- ↑ 1 2 Мандельштам Н. [imwerden.de/pdf/mandelstam_nadezhda_ob_akhmatovoy_2008_text.pdf Об Ахматовой.]. — М.: Три квадрата, 2008. — С. 408. — ISBN 978-5-94607-104-1.

- ↑ Мандельштам Н. Я. «Архив», «Конец Харджиева». // Третья книга. — М.: «Аграф», 2006. — С. 559. — ISBN 978-5-7784-0278-2.

- ↑ Чуковская Л. К. [magazines.russ.ru/druzhba/2001/9/chuk.html Дом поэта]. — М.: Время, 2012. — С. 336. — ISBN 978-5-9691-0789-2. (Фрагменты книги опубликованы ранее в журнале «Дружба народов» № 9 за 2001 год.)

- ↑ [www.memo.ru/history/diss/chr/chr1.htm «Хроника текущих событий». Выпуск 1. 30 апреля 1968 г]. [www.webcitation.org/6FIt7vYDL Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [www.memo.ru/history/diss/chr/chr2.htm «Хроника текущих событий». Выпуск 2. 30 июня 1968 г]. [www.webcitation.org/6FIt8QOQF Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ Игорь Голомшток. [magazines.russ.ru/znamia/2011/4/go12.html Воспоминания старого пессимиста.] // “Знамя”. — М., 2011. — № 4.

- ↑ [www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/image/_id/2318 Биргер Б. Г. — Портрет литературоведа А. Морозова]. [www.webcitation.org/6EMo7KG8k Архивировано из первоисточника 12 февраля 2013]. Портрет приобретен галереей в 2007 г. за счёт пожертвования Г. С. Проскуряковой.

- ↑ Мандельштам // Большой Кавказ — Великий канал. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2006. — С. 568—570. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.</span>

- ↑ И. Астахов, А. Волков. В кривом зеркале литературной энциклопедии. // Октябрь : журнал. — М., 1969. — № 2. — С. 201—214.

- ↑ [www.memo.ru/history/diss/ig/docs/igdocs.html Письмо «В Комиссию по правам человека ООН» о преследованиях по политическим мотивам в СССР в 1969. 17.01.1970.]. [www.webcitation.org/6FItAUlhB Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ Записки отдела рукописей ГБЛ.

- ↑ Житомирская С.В. [uni-persona.srcc.msu.su/site/authors/zhitomirskaja/zhitomirskaja.htm Просто жизнь]. — М.: РОССПЭН, 2006. — С. 600.

- ↑ [grigoryants.com/sovremennaya-diskussiya/otryvki-iz-pisem-s-i-grigoryanca-o-shalamove-2011-god/#11 Шаламов в доме престарелых. Александр Морозов]. С. И. Григорьянц. [www.webcitation.org/6FgFQzYf8 Архивировано из первоисточника 6 апреля 2013].

- ↑ [www.memo.ru/history/diss/chr/index.htm «Хроника текущих событий». Выпуск 64. 30 июня 1982 г]. [www.webcitation.org/6FItB2ROh Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ Во все разрешенные для посещения дни.

- ↑ В. Т. Шаламов. Неизвестный солдат. Пятнадцать стихотворений. // «Вестник РХД». — Париж, 1981. — № 133. — С. 115—120.

- ↑ [os.colta.ru/literature/events/details/3374/?attempt=1 НЕКРОЛОГ. Памяти Александра Морозова]. OPENSPACE.RU. [www.webcitation.org/6FItCGrg6 Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [ru-prichal-ada.livejournal.com/33060.html Памяти Александра Морозова]. Варлам Шаламов и концентрационный мир. [www.webcitation.org/6FItDXvEN Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [www.booksite.ru/fulltext/3sh/ala/mov/8.htm ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШАЛАМОВА]. Е. Захарова. [www.webcitation.org/6FItEsPSB Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [shalamov.ru/memory/82/ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШАЛАМОВА]. shalamov.ru. [www.webcitation.org/6FItFNIGX Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [shalamov.ru/memory/37/5.html «Нет мемуаров, есть мемуаристы...»]. И. Сиротинская. [www.webcitation.org/6FItFtFdI Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ Дмитрий Нич. [imwerden.de/pdf/shalamov_v_svidetelstvakh_sovremennikov_3izdanie_2012.pdf Варлам Шаламов в свидетельствах современников. Сборник]. — Личное издание. Издание третье, дополненное. PDF, 2012. — С. 568.

- ↑ [shalamov.ru/memory/179/ Выступление на конференции «Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории» 16 июня 2011 года]. Е. Захарова. [www.webcitation.org/6FItGNpz7 Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ Ирина Врубель-Голубкина [zerkalo-litart.com/?p=3816 Н. И. Харджиев: Будущее уже настало.] // "ЗЕРКАЛО" – литературно-художественный журнал : интервью ( Январь 1991 г., Москва). — Тель-Авив, опубликовано 24 мая 2011.

- ↑ [www.stihi.ru/2011/10/25/8985 Саше МОРОЗОВУ] (стихи). Владимир Микушевич. [www.webcitation.org/6FItGsO06 Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [www.smotritv.by/index.php/categories-video/video/569602.html «Поэма» (документальный фильм)] (23 февраля 1995 года). [www.webcitation.org/6FItI7ueX Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ [www.protagonist.ru/autors/2010/s/autor-06 Кинорежиссер Саркисян Валерий Хачатурович]. Некоммерческий Фонд «Всероссийский драматургический конкурс “Действующие лица”». [www.webcitation.org/6FItJIE9B Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

- ↑ М. С. Шамаханская — реставратор по металлу, жена А. А. Кистяковского

- ↑ Копия письма хранится в архиве А. А. Морозова (Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова.)

- ↑ [frbrgeorge.livejournal.com/2850.html#comments Заметки случайного свидетеля о чтении стихов А. Морозовым в РГГУ]. Гоша Курячий (frbrgeorge). Livejournal. 2005-06-19. [www.webcitation.org/6FIxuA6db Архивировано из первоисточника 22 марта 2013].

</ol>

Список произведений

Статьи

- [feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-5682.htm Мандельштам] // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. — Т. 4. — С. 568—570.

- [feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-3891.htm?cmd=0 Ода] // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. — Т. 5. — С. 389—390.

- [feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-7501.htm?cmd=0 Пиотровский] // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. — Т. 5. — С. 750.

- Записки иностранцев о восстании Степана Разина (рецензия) // Новый мир : журнал. — М., 1969. — № 7.

- Краткие латинские выражения в литературе (рецензия) // Семья и школа : журнал. — М., 1970. — № 10.

- А. С. Пушкин. Сто стихотворений... (рецензия) // Семья и школа : журнал. — М., 1970. — № 11.

- Сказка – поэзия – жизнь (рецензия) // Семья и школа : журнал. — М., 1971. — № 2.

- [feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-5682.htm Реминисценция] // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. — Т. 6. — С. 254.

- [feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke6/ke6-7033.htm?cmd=0 Свирский] // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. — Т. 6. — С. 703—704.

- Бог и люди (рецензия) // Семья и школа : журнал. — М., 1973. — № 2.

- Мандельштам Осип Эмильевич // Ломбард — Мезитол. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 15).</span>

- История — биография — образ (об автобиографической прозе Мандельштама) // Даугава : журнал. — Рига, 1988. — № 2. — С. 101—104.

- Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова // Вестник русского христианского движения. — Париж, 1979. — № 129.

- Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова (с дополнениями) // Литературное обозрение : журнал. — М., 1991. — № 1. — С. 77—85.

- К 100-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама // Памятные книжные даты. — М., 1991. — С. 136—139.

(Воспроизведение статьи // Русская мысль : Лит. прил. — Париж, 1991. 28 июня. — № 12. — С. IV.)

- Каннегисер Леонид Иоакимович // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — Т. 2. — С. 461.

- Мандельштам Осип Эмильевич // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. — М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — Т. 3. — С. 505-510.

- [ru.wikisource.org/w/index.php?title=Памяти_Н._И._Харджиева_(Морозов)&stable=0&shownotice=1 Памяти Н. И. Харджиева] // Литературная газета. — М., 26 июня 1996.

- Об "ангеле ворующем" и многом другом. (Рецензия на книгу Герштейн Э. / Мемуары. — СПб., — 1998. — 528 c.) // Наше наследие : журнал. — М., 1999. — № 49. — С. 122-123.

- К истории «Стихов о неизвестном солдате» О. Мандельштама // Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. — М.: РГГУ, 2006. — С. 425—441.

Публикации

- Мандельштам О. Э. Разговор о Данте. — М.: Искусство, 1967. — С. 88. — Подготовка текста и примечания.

- Баратынский Е. А. // История эстетики. — М.: Искусство, 1969. — Т. 4, (первый полутом). — С. 131—138. — Вступительный текст и составление.

- Письма О. Э. Мандельштама к В. И. Иванову. — М.: Записки отдела рукописей ГБЛ, вып. 34, 1973. — С. 258—262. — Публикация, вступительная статья, примечания.

- В. Т. Шаламов. Неизвестный солдат. Пятнадцать стихотворений. — Париж: «Вестник РХД» № 133, 1981. — С. 115—120. — Публикация, примечания.

- Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — М.: Книга, 1989. — С. 480. — ISBN 5-212-00241-9. — Автор примечаний и составитель раздела «Стихотворения О. Мандельштама»

- В. Т. Шаламов. Последние стихи // Литературное обозрение : журнал. — М., 1989. — № 8. — Публикация.

- Из архива К. И. Чуковского: Письма Н. Я. и О. Э. Мандельштам. Стихи. 1935-1937. Записи в дневнике К. И. Чуковского. / Слово и судьба. Осип Мандельштам. — М.: Наука, 1991. — Публикация по материалам архива, хранящегося у Е. Ц. Чуковской.

- Зинаида Гиппиус. Год войны (1939): Дневник. — М.: Наше наследие. — № 28, 1993. — С. 33-68. — Предисловие, подготовка текста и комментарии.

- Мандельштам Н. Я. [lib.align.ru/book/win/7302.html Воспоминания]. — М.: Согласие, 1999. — С. 576. — ISBN 5-86884-066-6. — Примечания.

- Мандельштам Н. Я. Вторая книга. — М.: Согласие, 1999. — С. 750. — ISBN 5-86884-067-4. — Предисловие и примечания.

- Записка О. Н. Арбениной // Сохрани мою речь. Вып. 3. Ч. 1. — М., РГГУ, 2000. — С. 17-18. — Публикация.

- Осип Мандельштам. Шум времени. — М.: Вагриус, 2002. — С. 304. — ISBN 5-264-00436-6. — Примечания А. А. Морозова. Подготовка текста С. В. Василенко и А. А. Морозова.

Ссылки

Внешние видеофайлы Внешние видеофайлы

| |

|---|---|

| Выступление Е. Захаровой | |

|

[vimeo.com/35762816 на конференции «Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории» 16 июня 2011 года.] |

Внешние аудиофайлы Внешние аудиофайлы

| |

|---|---|

| Александр Морозов читает стихи | |

|

[prostopleer.com/tracks/5649477sZkb О. Мандельштам. «Нет, никогда, ничей я не был современник…»] |

Внешние аудиофайлы Внешние аудиофайлы

| |

|---|---|

| Александр Морозов читает стихи | |

|

[prostopleer.com/tracks/56494768Tpl О. Мандельштам. «Промчались дни мои, как бы оленей косящий бег…»] |

Отрывок, характеризующий Морозов, Александр Анатольевич

Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.

Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.

Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.

В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.

В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.

– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.

Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.

Тотчас после ухода настоятеля Нашата взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.

– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – все по старому. Только бы он был жив. Он не может… потому что, потому… что… – И Наташа расплакалась.

– Так! Я знала это! Слава богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!

Соня была взволнована не меньше своей подруги – и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» – думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.

Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.

– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.

– Что? что? – спросила Наташа.

– Это то, то, вот… – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.

Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.

– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела… В Отрадном, на святках… Помнишь, что я видела?..

– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что то о князе Андрее, которого она видела лежащим.

– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.

– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.

– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.

– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.

Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.

В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.

– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.

Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.

– Я напишу, maman, – сказала она.

Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.

На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.

Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.

Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.

На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.

Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.

– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.

На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.

Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.

В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.

Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.

Х

8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.

Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.

Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.

Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.

Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:

– Qui etes vous? [Кто вы такой?]

Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.

– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.

– Mon general, vous ne pouvez pas me connaitre, je ne vous ai jamais vu… [Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас.]

– C'est un espion russe, [Это русский шпион,] – перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.

– Non, Monseigneur, – сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. – Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitte Moscou. [Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы.]

– Votre nom? [Ваше имя?] – повторил Даву.

– Besouhof. [Безухов.]

– Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [Кто мне докажет, что вы не лжете?]

– Monseigneur! [Ваше высочество!] – вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.

– Comment me prouverez vous la verite de ce que vous me dites? [Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?] – сказал Даву холодно.

Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.

– Vous n'etes pas ce que vous dites, [Вы не то, что вы говорите.] – опять сказал Даву.

Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.

Но в это время вошел адъютант и что то доложил Даву.

Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.

Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести – Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.

Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что то.

– Oui, sans doute! [Да, разумеется!] – сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.

Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.

От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.

Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него – желание, чтобы поскорее сделалось что то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.

Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.

Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять – по одному или по два? «По два», – холодно спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, – и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.

Чиновник француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников в прочел по русски и по французски приговор.

Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.

Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.

Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.

На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто жо это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» – на секунду блеснуло в душе Пьера.

– Tirailleurs du 86 me, en avant! [Стрелки 86 го, вперед!] – прокричал кто то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, – одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.

Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.

Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.

Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.

Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.

– Ca leur apprendra a incendier, [Это их научит поджигать.] – сказал кто то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.

После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.

Перед вечером караульный унтер офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.

С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, – сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти.

Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что то, расспрашивали о чем то, потом повели куда то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.

– И вот, братцы мои… тот самый принц, который (с особенным ударением на слове который)… – говорил чей то голос в противуположном углу балагана.

Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

Рядом с ним сидел, согнувшись, какой то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.

Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.

– А много вы нужды увидали, барин? А? – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

– Э, соколик, не тужи, – сказал он с той нежно певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так то, милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, – сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда то.

– Ишь, шельма, пришла! – услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. – Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. – И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что то завернуто в тряпке.

– Вот, покушайте, барин, – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. – В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!

Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

– Что ж, так то? – улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. – А ты вот как. – Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

– Картошки важнеющие, – повторил он. – Ты покушай вот так то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

– Нет, мне все ничего, – сказал Пьер, – но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

– Тц, тц… – сказал маленький человек. – Греха то, греха то… – быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: – Что ж это, барин, вы так в Москве то остались?

– Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, – сказал Пьер.

– Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?

– Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.

– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.

– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

– Я то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

– Ты кто же, солдат?

– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

– Что ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.

– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так то старички говаривали, – прибавил он быстро.

– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.

– Я то? – спросил Каратаев. – Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну, а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить…

– Да теперь все равно, – невольно сказал Пьер.

– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. – Так то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… – И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали ь солдаты. – Что ж соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам пят ребят, – а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех – веришь – поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так то. – И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

– Что ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. – Вот так то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.

– Ась? – проговорил Платон (он уже было заснул). – Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?

– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?

– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.