Бернолаковский вариант словацкого литературного языка

Бе́рнолаковский вариа́нт слова́цкого литерату́рного языка́ (также словацкий язык в кодификации Бернолака, бернолаковщина; словацк. bernolákovčina, bernolákova (spisovná) slovenčina, bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny, bernolákovská slovenčina, bernoláčtina) — первая кодифицированная норма словацкого литературного языка, осуществлённая в конце XVIII века католическим священником А. Бернолаком[1]. Её основой стал западнословацкий интердиалект (наддиалектная форма, характерная для речи образованных слоёв населения Западной Словакии), а также черты словацких диалектов (прежде всего западнословацкого, отчасти среднесловацкого) и чешского литературного языка[2][3]. Применён фонетический принцип правописания.

Языковая реформа А. Бернолака была принята в основном лишь среди словаков католического вероисповедания и вышла из употребления к середине XIX века. На бернолаковщине были написаны художественные произведения, создано значительное число переводов как религиозной, так и светской литературы[2][3].

Содержание

- 1 Предпосылки кодификации

- 2 Литературно-письменная традиция Западной Словакии

- 3 Языковая реформа Антона Бернолака

- 4 Особенности литературной нормы

- 5 Основа кодификации

- 6 Функционирование бернолаковщины

- 7 Языковая реформа Годжи-Гатталы

- 8 Оценка кодификации Антона Бернолака

- 9 Примечания

- 10 Литература

- 11 Ссылки

Предпосылки кодификации

С XI века земли, населённые словаками, вошли в состав Венгерского королевства. Языком администрации, церкви и культуры в Венгрии была латынь, которая стала письменным языком и для словаков. В XIV веке среди образованных словаков начинает распространяться чешский язык, а с XV века он уже используется словаками в качестве письменного языка наряду с латынью. В XVI веке общественные функции чешского языка расширяются в связи с Реформацией, он становится языком богослужения для словацких протестантов. К XVIII веку чешский вытесняет латинский язык из некоторых сфер общественной жизни и даже применяется вместе с ним как язык «высокого стиля» в религиозной литературе, в науке, в поэзии и т. д.[4] В условиях усиления национального самосознания, связанного с началом эпохи словацкого национального возрождения в конце XVIII века, важнейшее значение для словаков, находившихся под властью австрийцев и венгров, приобрели родной язык и культура[5]. Именно в это время у словаков появляется первая литературная норма на основе родной речи.

К концу XVIII века средством устного общения для словацкого населения были местные словацкие говоры и интердиалектные образования на их основе. Языком письменности, науки и литературы были прежде всего латинский и чешский языки. Кроме них словаки использовали в качестве письменных языков немецкий и венгерский, а также (на территории Восточной Словакии) спорадически польский. При этом значение этих языков для словаков было неодинаковым. несмотря на то, что латинский язык продолжал сохранять свои позиции языка «высокого стиля», языка образованных людей, чешский язык, понятный широким слоям словацкого населения в силу его близости словацким диалектам, имел наибольшее распространение и употреблялся во всех сферах, присущих письменному языку. Отношения чешского и местных словацких говоров в ряде случаев одновременно имели характер билингвизма и соподчиненный характер литературного языка (чешского) и диалектной речи (словацких говоров). Особенностью функционирования чешского языка на территории Словакии было активное проникновение в него словакизмов, и в то же время чешский язык оказывал сильное влияние на словацкую речь (прежде всего речь представителей интеллигенции[4]. К концу XVIII века вследствие интеграционных процессов в словацких говорах сложились локальные смешанные диалектные формы. При взаимодействии такого рода народно-разговорной речи с чешским языком возникали своеобразные интердиалектные формы, использовавшиеся в устном общении образованной части словаков (как правило, отмечаются три такие разновидности — западнословацкая, среднесловацкая и восточнословацкая), эти формы образовывали так называемые переходные формы между диалектами и литературным языком. Культурные интердиалекты, как и местные говоры, проникали в письменность и использовались словаками наряду с чешским, латинским, венгерским и немецким языками. Кроме этого языковая ситуация в Словакии осложнялась наличием таких форм, не имевших устоявшейся нормы, как словакизированный чешский язык (словацк. slovakizovaná čeština) и разновидности чешского языка с преобладанием в нём черт культурных интердиалектов или словацких говоров. Подобные формы появлялись не только вследствие межъязыковых контактов, но и в результате осознанной словакизации письменности. Подъём национального самосознания словаков и их интерес к родному языку характеризуют попытки создания литературных произведений на основе западнословацких и восточнословацких диалектов и интердиалектов. В Западной Словакии, в частности, появился первый роман на словацком языке в его западнословацкой интердиалектной разновидности[6].

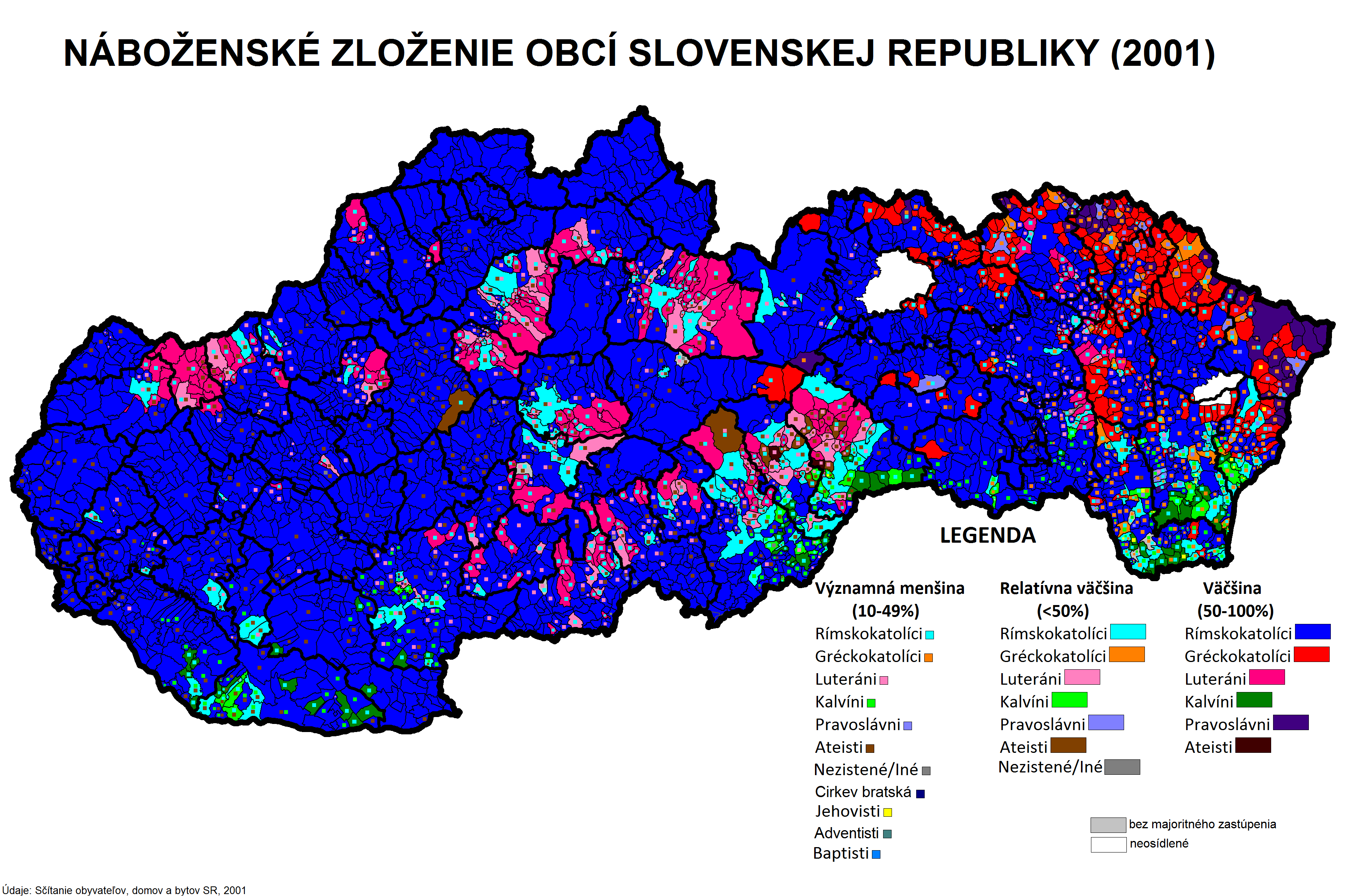

В словацком обществе к концу XVIII века по отношению к вопросу языка отчётливо проявились две противоположные тенденции. Первая из них была связана со стремлением сохранить чешский как литературный язык словаков (в диапазоне от варианта, который восходил к нормам языка «Кралицкой Библии» (1579—1593), так называемого «библейского языка» или «библитчины», до словацкого варианта чешского или «словацко-чешского» (lingua Slavico-Bohemica). Эта тенденция была распространена в основном среди образованных словаков-протестантов, которые придерживались мнения о культурном и языковом единстве чехов и словаков и воспринимали чешский язык как свой, кроме того чешский язык был для протестантов литургическим языком. Вторая связывалась с созданием самостоятельной словацкой литературной нормы — этого придерживалась главным образом интеллигенция словаков католического вероисповедания. К середине XVIII века словакизация чешского языка в католической письменности дошла то того, что этот язык уже сложно было назвать лишь словакизированным чешским языком. В конечном счёте сложившаяся языковая ситуация создала предпосылки для появления словацкого литературного языка именно среди словаков-католиков[7].

В словацком обществе к концу XVIII века по отношению к вопросу языка отчётливо проявились две противоположные тенденции. Первая из них была связана со стремлением сохранить чешский как литературный язык словаков (в диапазоне от варианта, который восходил к нормам языка «Кралицкой Библии» (1579—1593), так называемого «библейского языка» или «библитчины», до словацкого варианта чешского или «словацко-чешского» (lingua Slavico-Bohemica). Эта тенденция была распространена в основном среди образованных словаков-протестантов, которые придерживались мнения о культурном и языковом единстве чехов и словаков и воспринимали чешский язык как свой, кроме того чешский язык был для протестантов литургическим языком. Вторая связывалась с созданием самостоятельной словацкой литературной нормы — этого придерживалась главным образом интеллигенция словаков католического вероисповедания. К середине XVIII века словакизация чешского языка в католической письменности дошла то того, что этот язык уже сложно было назвать лишь словакизированным чешским языком. В конечном счёте сложившаяся языковая ситуация создала предпосылки для появления словацкого литературного языка именно среди словаков-католиков[7].

Литературно-письменная традиция Западной Словакии

Письменность, развивавшаяся в Западной Словакии до второй половины XVIII века была представлена языком католической религиозной литературы Трнавского центра; языком перевода Библии, выполненного монахами камальдульского ордена; языком произведений Г. Гавловича, яркими особенностями характеризовались поздние произведения Й. И. Байзы[8]. На западнословацком интердиалекте в докодификационный период были созданы такие литературные произведения, как «Пастушья школа — житница нравов» (Valaská škola mravúv stodola, 1755) Г. Гавловича, «Приключения и испытания юноши Рене» (René mlád’enca prihodi a skusenost’i, 1783—1785) Й. И. Байзы (первый словацкий роман) и другие[9][9][10][11].

Языковая реформа Антона Бернолака

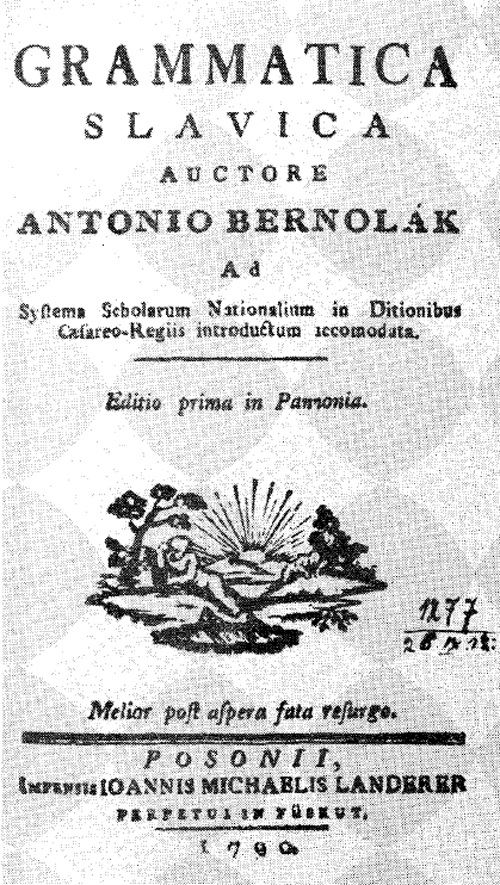

В начальный период словацкого национального возрождения — в 1780 годы — разрабатывается первая научно обоснованная программа кодификации словацкого литературного языка. Её автором стал католический священник А. Бернолак[12]. В 1787 году он издаёт «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах» (Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum) с приложением «Орфографии» (Orthographia)[13], в 1790 — «Словацкую грамматику» (Grammatica Slavica), в 1791 году издаёт работу по словацкому словообразованию Etymologia vocum slavicarum, двадцать лет А. Бернолак посвятил составлению многотомного «Словацкого чешско-латинско-немецко-венгерского словаря» (Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí)(1825—1827), который был издан только после его смерти[14][15]. В лингвистических трудах А. Бернолака отражена программа нормирования словацкого языка. В своей кодификации он опирался на живую разговорную речь, для которой были характерны не только черты чешского языка и западнословацкого диалекта, но в которой также проявлялись среднесловацкие особенности[16].

В начальный период словацкого национального возрождения — в 1780 годы — разрабатывается первая научно обоснованная программа кодификации словацкого литературного языка. Её автором стал католический священник А. Бернолак[12]. В 1787 году он издаёт «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах» (Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum) с приложением «Орфографии» (Orthographia)[13], в 1790 — «Словацкую грамматику» (Grammatica Slavica), в 1791 году издаёт работу по словацкому словообразованию Etymologia vocum slavicarum, двадцать лет А. Бернолак посвятил составлению многотомного «Словацкого чешско-латинско-немецко-венгерского словаря» (Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí)(1825—1827), который был издан только после его смерти[14][15]. В лингвистических трудах А. Бернолака отражена программа нормирования словацкого языка. В своей кодификации он опирался на живую разговорную речь, для которой были характерны не только черты чешского языка и западнословацкого диалекта, но в которой также проявлялись среднесловацкие особенности[16].

Особенности литературной нормы

Орфография

А. Бернолак упорядочил, унифицировал и в то же время упростил ряд черт и особенностей орфографии, встречавшихся в словацкой письменности ранее, пытаясь вместо этимологического ввести фонетический принцип правописания. В частности, он отказался от использования буквы y, так как произношение i (í) и y (ý) в словацком не различаются; буквы q и x он заменил на сочетания kw, ks; мягкость согласных последовательно обозначил при помощи диакритических знаков: tʹ, dʹ, ň, lʹ; звук j обозначил буквой g и т. д. Также он избавился от богемизмов в орфографии — от употребления букв ě, ů, ř; от написания v в начале слова и слога на месте u; дал рекомендацию на месте долгих гласных писать í и ú вместо j и au соответственно[17].

Фонетика

Кодификацию фонетики А. Бернолак проводил, опираясь на произношение образованной части словаков, вероятнее всего, в основном из западных районов Словакии, на что указывает отсутствие в его фонетической системе среднесловацкого звука, обозначаемого в современном словацком буквой ä, и характерных для среднесловацкой фонетики дифтонгов. А. Бернолак выделил пять гласных, противопоставляющихся по долготе / краткости: a (á), o (ó), e (é), u (ú), i (í). В то же время в системе консонантизма отмечаются мягкие согласные tʹ, dʹ, ň, lʹ, и наличие dz на месте праславянского dj, а также r и l, выступающих как слогообразующие, нехарактерные в целом для западнословацкого диалекта. Наряду с западнословацкой группой šč он допускает также среднесловацкую štʹ. Среди нововведений А. Бернолака отмечается передача согласного звука g буквой ǧ[18].

Грамматика

В кодификации морфологических черт отражаются не только особенности чешского литературного языка, характерные для западнословацкой письменности того времени, и западнословацкие особенности, но и общесловацкие и среднесловацкие особенности[19]. Из элементов морфологии, в основе которых лежат западнословацкие диалектные черты, отмечаются:

- окончание -i существительных мужского и среднего рода в форме местного падежа единственного числа: na nosi; na pási; na žel’ezi;

- окончание -ú существительных женского рода в форме творительного падежа единственного числа: owcú; osobú;

- формы существительных среднего рода типа stawaňí.

К элементам чешского литературного языка в кодификации А. Бернолака можно отнести:

- форма звательного падежа единственного числа существительных мужского рода типа odplat’it’el’i, spasit’el’i;

- окончание -e существительных женского рода в форме дательного и местного падежей единственного числа: noze, muše.

Среди черт среднесловацкой диалектной области отмечаются:

- окончание -owi одушевлённых существительных мужского рода в форме дательного и местного падежей единственного числа: pánowi; sluhowi; sudcowi;

- окончание -och существительных мужского рода в форме местного падежей множественного числа: o pánoch; na duboch; o sudcoch;

- окончание -om существительных мужского рода в форме творительного падежа единственного числа: pánom; sluhom; dubom;

- окончание -ow существительных мужского рода в форме родительного и винительного падежей множественного числа: pánow; sluhow; sudcow;

- окончание -om прилагательных мужского и среднего рода в форме местного падежа единственного числа: na pánowom; na peknom;

- окончание -em глаголов 1-го лица единственного числа: plačem; pigem; segem;

- окончание -ú глаголов 3-го лица множественного числа: plačú; pigú; segú;

- глагольные формы прошедшего времени на -l типа pékol; trásol.

В вопросах словообразования А. Бернолак часто обращался к работам чешских грамматистов, применяя установленные ими правила к словацкому языку. Но при этом он старался различать формы словообразования в разных языках. Например, словацкие суффиксы -ce и enstwo от чешских суффиксов -ec и -enstwí[20].

Лексика

Лексика нормы словацкого языка, созданной А. Бернолаком, отражена в его «Словацком чешско-латинско-немецко-венгерском словаре», вышедшем в восьми томах и включившем до 80 000 слов. Литературные слова выделялись на фоне также вошедших в словарь неосвоенных богемизмов (с пометой boh.) и диалектных слов, в основном среднесловацких (с пометой vulg.)[20]. Предполагается, что в текст словаря (изданный после смерти автора) вносились правки, поэтому не все слова и принципы образования слов включены словарь исключительно А. Бернолаком.

Основа кодификации

Кодификация словацкого языка А. Бернолака объединила в себе традиционные и новые языковые элементы. Он не только включил в норму то, что уже существовало в письменности словацких католиков, но и отбирал из уже существующих только те факты, которые по его мнению соответствовали характеру словацкого языка, а также создавал новые правила и нормы. Для словацкого языка деятельность А. Бернолака стала совершенно новым явлением, одним из шагов к формированию современной литературной нормы[24].

Кодификация словацкого языка А. Бернолака объединила в себе традиционные и новые языковые элементы. Он не только включил в норму то, что уже существовало в письменности словацких католиков, но и отбирал из уже существующих только те факты, которые по его мнению соответствовали характеру словацкого языка, а также создавал новые правила и нормы. Для словацкого языка деятельность А. Бернолака стала совершенно новым явлением, одним из шагов к формированию современной литературной нормы[24].

В языковой системе бернолаковщины, согласно изучению работ А. Бернолака и литературных произведений, созданных на его литературной норме, явно прослеживаются черты западнословацкого типа. Вместе с тем нельзя однозначно утверждать, что непосредственной основой бернолаковщины были словацкие диалекты (в частности говоры западнословацкого диалекта). При наличии в кодифицированной А. Бернолаком норме западнословацких черт (присущих не только трнавским или каким-либо другим говорам, но и всему западнословацкому ареалу в общем), а также некоторых среднесловацких и общесловацких черт[~ 1], опорой для бернолаковщины следует считать преимущественно западнословацкий культурный диалект (койне, характерное для общения представителей словацкой интеллигенции). Посредством этого культурного диалекта (интердиалекта) бернолаковщина связана со словацкими диалектами, с католической литературой Трнавы и с чешским литературным языком[~ 2][25].

Языковую основу бернолаковского литературного языка следует видеть в культурном западнословацком языке, в соответствии с представлениями Бернолака подправленном среднесловацкими и верхнеоравскими диалектными элементами.

В старой литературе по истории словацкого языка предпринимались попытки напрямую связать бернолаковскую норму с западнословацкой диалектной речью или добернолаковской письменной традицией Западной Словакии. Так, одна часть исследователей истории словацкого языка, подчёркивая западнословацкий характер кодификации А. Бернолака, напрямую связывала её с теми или иными западнословацкими говорами (нитранскими, трнавскими, тренчинскими и другими), указывая иногда особое значение родного говора А. Бернолака (верхнеоравского говора деревни Сланица периферии среднесловацкого диалектного ареала), либо видели основу бернолаковсокй нормы во всём западнословацком диалектном ареале, не выделяя конкретные группы говоров. Другая часть исследователей, отмечая слова самого А. Бернолака о том, что создавая литературную норму, он опирался на речь образованных людей и литературу Западной Словакии, связывала основу бернолаковской кодификации с западнословацкой книжно-письменной традицией (с чешским литературным языком, «словакизированным чешским языком», языком религиозной католической литературы Трнавского центра и другими источниками). В. Важный, в частности, полагал, что основой бернолаковщины является чешский литературный язык, дополненный некоторыми западнословацкими и среднесловацкими диалектными чертами. Иногда связь бернолаковщины со словацкими диалектами отвергалась полностью[27].

Созданная А. Бернолаком литературная норма иногда воспринималась его современниками и последующими исследователями истории словацкого языка как народная, несмотря на то, что она использовалась, прежде всего, в качестве книжно-письменного языка. В сравнении с чешским литературным языком, используемым словаками не одно столетие, словацкий, включавший диалектные черты, мог представляться народным, простым, менее обработанным, менее престижным. Русский учёный П. И. Кеппен сообщал в одной из своих статей в журнале «Библиографические листы» о том, что чехи, мораване и словаки используют чешский письменный язык и только после выступления Бернолака «некоторые римско-католические священники стали писать простонародным словацким языком». Отмечались в связи с подобным восприятием и негативные оценки бернолаковской кодификации. Так, язык литературы Ю. Фандли, созданной на бернолаковщине, католический цензор называл «грубым и кухонным слогом»[28].

В новой лингвистической литературе признаётся связь бернолаковской нормы с западнословацкими и частично со среднесловацкими говорами (включая диалектные черты, имеющие общесловацкий характер)[~ 3], но эта связь не является непосредственной. А. Бернолак за основу кодификации литературной нормы взял западнословацкий интердиалект, который в свою очередь сложился на базе говоров западнословацкого диалекта при взаимодействии с чешским литературным языком[28].

«По отношению к чешскому литературному языку бернолаковщина выступает как литературный язык близкий народной речи, но по отношению к диалектам (к трнавскому диалекту и другим западнословацким диалектам) она является чем-то большим, нежели только диалектом; она является культурным языковым образованием, хотя и черпающим из диалектов, но вместе с тем стоящим над диалектами». К. Габовштякова[29].

Функционирование бернолаковщины

Бернолаковский вариант словацкого литературного языка находился в употреблении около 60 лет до середины XIX века. В основном он был языком католической части словацкого населения в западных регионах Словакии, причём не все католики им пользовались, часть из них продолжала писать на латинском, немецком или венгерском. Отчасти бернолаковщина употреблялась и в Средней Словакии и в Восточной Словакии, хотя основным литературным языком словаков-протестантов этих регионов продолжал оставаться чешский язык[30].

Бернолаковский вариант словацкого литературного языка находился в употреблении около 60 лет до середины XIX века. В основном он был языком католической части словацкого населения в западных регионах Словакии, причём не все католики им пользовались, часть из них продолжала писать на латинском, немецком или венгерском. Отчасти бернолаковщина употреблялась и в Средней Словакии и в Восточной Словакии, хотя основным литературным языком словаков-протестантов этих регионов продолжал оставаться чешский язык[30].

Milí Slováci! chceťeľi mať v budúcich Stoľetách našého Národu chwáľitebné, a pametľiwé Méno, pre toto, a pre Sláwu geho, ešče wás gednúc láskawe, srdečňe napomínám: podľa možného Spúsobu, dopomahagťe k Tlačeňú našínskích Kňích....

На языке А. Бернолака была создана поэзия Я. Голлого (в том числе и переводы Вергилия, Гомера, Овидия, Горация и других античных поэтов), Э. Беллаи, проза Ю. Фандли, А. Оттмайера и других литераторов. Кроме того, на языке с западнословацкой основой были изданы многочисленные произведения религиозной литературы (в том числе и Библия в переводе Ю. Палковича)[2]. Наиболее плодотворно на бернолаковской норме писал Ю. Фандли. Помимо художественной литературы издания светского содержания охватывали научные публикации по сельскому хозяйству, медицине, педагогике и т. д. В некоторых католических школах язык А. Бернолака стал языком обучения вплоть до 1850-х годов. Разрабатывались планы издания газеты на бернолаковщине, так и не реализованные[32].

Несмотря на относительно недолгое существование бернолаковщины в ней стали формироваться стилистические различия, язык становился всё более унифицированным (наиболее последовательно кодификационных норм придерживался Я. Голлый, в то же время изменения нормы допускал Ю. Фандли)[33].

Для популяризации бернолаковского варианта словацкого литературного языка было создано «Словацкое учёное товарищество» с центром в Трнаве, объединившее А. Бернолака и его сторонников — это общество начало свою активную деятельность в 1792 году. Товарищество объединили около 500 человек, создавших отделения в Нитре, Банской Быстрице, Рожняве, Кошицах и в других городах и селениях Словакии. Типография товарищества находилась в Трнаве. «Словацкое учёное товарищество» объединило и координировало усилия, направленные на культурно-просветительскую деятельность и национальное возрождение, члены товарищества (в основном католические священники, а также чиновники, врачи, учителя и другие представители светской интеллигенции) занимались пропагандистской и издательской деятельностью, распространением книг на бернолаковщине. Каждый член товарищества принимал на себя обязательства писать письма и новые книги, придерживаясь норм и правил литературного языка[34].

Активная деятельность с момента создания общества стала заметно ослабевать к концу XVIII века, что было связано с наступлением реакции в Австро-Венгрии, а также с усилением консервативного крыла и противоречиями внутри бернолаковского движения[35]. В 1820-х годах с появлением нового поколения сторонников А. Бернолака в популяризации и распространении словацкой литературной нормы было отмечено заметное оживление. Одним из наиболее активных молодых организаторов и издателей был М. Гамульяк — вокруг него в Буде собралась группа словаков-католиков, которая внесла значительный вклад в возрождение и развитие словацкой культуры и языка. М. Гамульяк считал близкий словакам родной словацкий язык намного эффективнее нежели чешский будет способствовать просвещению и духовному подъёму простого народа, а также усилению национально-освободительного движения в Словакии. После смерти А. Бернолака движение словацких католиков, пропагандирующих письменность на родном языке, возглавил Ю. Палкович. Большое значение в это время имело творчество Я. Голлого, чья патриотическая поэзия оказывала огромное влияние на словацкую молодёжь[36].

Словаки-протестанты, считавшие чешский язык наиболее приемлемым для словаков литературным языком, объединяющим два родственные народа — чехов и словаков, подвергли бернолаковщину критике, одним из наиболее известных и активных противников языка А. Бернолака был Ю. Рибаи, выступавший против словацкого литературного языка уже в 1790-х годах. В ответ на реформу А. Бернолака словацкие протестанты (Ю. Рибаи, И. Палкович, Б. Таблиц) занялись популяризацией чешского литературного языка в Словакии[37]. Период с конца XVIII века до середины XIX века был отмечен противостоянием двух литературных языков, связанных с развитием словацкой национальной культуры — бернолаковским словацким и чешским, конкурирующих друг с другом[38]. В то же время словаки стали осознавать, что разобщение нации в вопросах языка становится серьёзным препятствием для национально-освободительного движения, развития культуры и просвещения. В 1820—1830-х годах отмечаются попытки диалога протестантов и католиков, предлагаются пути к компромиссу в решении языкового вопроса. Среди протестантов появляются деятели, играющие всё более активную роль, которые стали допускать отступления от абсолютной приверженности чешскому языку, они понимали, что чешская библитчина является трудной для понимания простым народом. Так, Я. Коллар и П. Й. Шафарик создают в 1820-х годах так называемый «чешско-словацкий» литературный язык, или стиль, представляющий собой чешский язык с добавлением элементов словацкого языка. Данный вариант не получил дальнейшего развития[39]. Предлагали свои компромиссные варианты и словаки-католики, сторонники реформы А. Бернолака. Так, Я. Геркель и М. Гамульяк высказывали мнение о возможности изменения норм бернолаковского языка в целях сближения с чешским языком или же со среднесловацким диалектом, хотя и не допускали при этом того факта, что основой литературной нормы словаков может быть чешский язык — основой литературного языка они видели только бернолаковщину[40]. В 1834 году в Пеште было основано «Общество любителей словацкого языка и литературы» — его председателем стал Я. Коллар, а секретарём М. Гамульяк. Впервые представители разных конфессий и сторонники разных концепций развития литературно-письменных норм создали общую организацию. В 1835—1840 годах общество издавало альманах Zora — его авторы могли выбирать язык для своих материалов — чешскую библитчину, чешско-словацкий или бернолаковский словацкий языки. Это было очередным шагом к сотрудничеству словаков-протестантов и словаков-католиков, но не снимало проблему единой общесловацкой литературной нормы. Кроме того, дискуссии сторонников чешского и бернолаковского языков время от времени возобновлялись[41].

В 1840—1850-х годах в условиях растущих в Венгерском королевстве процессов мадьяризации (в стране активно распространялась идеи единого венгерского государства и единой венгерской нации, венгерский язык был объявлен официальным и стал единственным языком обучения для национальных меньшинств, власти Венгрии негативно воспринимали любые проявления национальной активности невенгерских народов — защиту национальных прав, создание национальных культурно-просветительских центров и т. п.) стало усиливаться движение национального словацкого возрождения, расширилась его социальная база, словаки вышли за рамки культурно-языковых вопросов и требовали решения политических и социальных проблем. Отсутствие общего литературного языка словаков препятствовало единению словацкого национального движения. В этой ситуации появился новый вариант словацкого литературного языка, автором которого стал представитель словацкого национально-освободительного движения Л. Штур[42].

Намерение издавать новую политическую газету для словаков подтолкнула Л. Штура и его единомышленников в конце 1842 — начале 1843 годов к мысли о создании новой нормы словацкого языка. Кодификации новой словацкой нормы предшествовали долгие обсуждения и совещания, после одного из совещаний, состоявшегося 17 июля 1843 года в селе Глбоке, его участники — Л. Штур, М. М. Годжа и Й. М. Гурбан — встретились с одним из наиболее известных сторонников бернолаковщины, Я. Голлым, и рассказали ему о своих планах[43]. В 1840-х годах в лингвистических работах Л. Штура были заложены идеологическое обоснование и теоретическая база новой кодификации словацкого языка[44].

Объясняя необходимость введения новой кодификации литературного языка Л. Штур отмечал, что бернолаковщина, имеющая в своей основе черты преимущественно западнословацкого диалекта, не отражает «чистую» народно-разговорную речь словаков в той мере, в какой она представлена в новой словацкой языковой норме, основанной на среднесловацком диалекте, и потому не имеет дальнейших перспектив. Тем не менее, Л. Штур рассматривал бернолаковскую кодификацию как важный этап на пути формирования словацкого литературного языка, ведущий от чешского языка к следующему этапу — созданию нормы словацкого языка на базе «чистой» словацкой речи. По его мнению, новая норма непосредственно продолжала бернолаковскую норму[45].

Все свои усилия Л. Штур направил на то, чтобы убедить словацкое общество в необходимости своей языковой реформы, в скорейшем преодолении чешско-словацкого двуязычия, Л. Штур пытался доказать то, что словаки, являющиеся самостоятельным славянским народом, отличным от прочих, со своим собственным языком, должны пользоваться в качестве литературной нормой, основанной на родной речи. Общий для всех словаков язык должен был способствовать успеху словацкого национального возрождения, консолидации словацкой нации и просвещению словаков. Л. Штур надеялся убедить словаков-протестантов отказаться от чешского литературного языка и убедить словаков-католиков сделать выбор в пользу новой кодификации, пришедшей на смену бернолаковской[46].

Л. Штур и его последователи приложили немало усилий для того, чтобы убедить католическую часть словацкого общества принять новую языковую реформу. Л. Штур признавал заслуги А. Бернолака и его сподвижников, внесших весомый вклад на начальном этапе создания словацкой литературной нормы, и неоднократно упоминал, что словаков-католиков и протестантов-сторонников Л. Штура связывает понимание того, что литературным языком словацкой нации может быть только словацкий, а не чешский. В среде словаков католического вероисповедания реформа Л. Штура была воспринята неоднозначно. Одна часть словаков-католиков, среди которых были М. Гамульяк, М. Решетка и другие, по-прежнему настаивала на употреблении языка бернолаковской кодификации, другая часть словацкого католического общества (Э. Герометта, Ю. Голчек, М. Храстек, Ю. Плошиц и другие) выступила с поддержкой штуровской нормы. При этом ряд представителей словацкой интеллигенции католического вероисповедания высказывали мысли о доработке кодификации Л. Штура с целью её сближения с бернолаковской литературной нормой[47][48].

Языковая реформа Годжи-Гатталы

В августе 1847 года на собрании культурно-просветительского общества «Татрин» (Tatrín) в Чахтице была достигнута договорённость между ведущими представителями католической и протестантской общин Словакии о введении единой нормы словацкого литературного языка. При этом некоторые пункты орфографии, фонетики и грамматики единого литературного стандарта всё ещё оставались спорными, поэтому было решено в скором времени создать новый перечень кодификаторских норм с опорой на штуровскую кодификацию и с учётом предложений и замечаний, поступивших от М. Гатталы, М. М. Годжи и других участников состоявшейся на собрании дискуссии. Таким образом, впервые в истории словацкого национального возрождения сложились реальные условия для преодоления межконфессиональных разногласий в вопросах литературного языка и прекращения дробления словацкого общества на несколько групп, использующих различные литературно-письменные формы[49].

В августе 1847 года на собрании культурно-просветительского общества «Татрин» (Tatrín) в Чахтице была достигнута договорённость между ведущими представителями католической и протестантской общин Словакии о введении единой нормы словацкого литературного языка. При этом некоторые пункты орфографии, фонетики и грамматики единого литературного стандарта всё ещё оставались спорными, поэтому было решено в скором времени создать новый перечень кодификаторских норм с опорой на штуровскую кодификацию и с учётом предложений и замечаний, поступивших от М. Гатталы, М. М. Годжи и других участников состоявшейся на собрании дискуссии. Таким образом, впервые в истории словацкого национального возрождения сложились реальные условия для преодоления межконфессиональных разногласий в вопросах литературного языка и прекращения дробления словацкого общества на несколько групп, использующих различные литературно-письменные формы[49].

Компромиссный вариант словацкого литературного языка, который устроил обе конфессиональные общины словаков, был нормирован после революции 1848—1849 годов в 1851 году в основном благодаря действиям М. М. Годжи и М. Гатталы. К этому времени языковая ситуация в Словакии ещё больше осложнилась. Результатом поражения революции стало подавление национально-освободительного движения в Австрийской империи, которое выразилось, в частности, в значительном укреплении позиций немецкого языка — он был признан государственным языком Австро-Венгрии. Кроме этого, расширилась сфера использования венгерского языка на территории Венгерского королевства, включавшего в свой состав и словацкие земли. В среде словацкого общества продолжилось употребление различных форм словацкого и чешского языков. Помимо использования бернолаковщины в католической общине, а также чешского литературного языка среди одной части протестантов и штуровщины среди другой, по рекомендации Я. Коллара в качестве языка администрации, печати и школьного обучения стали вводить так называемый «старословацкий язык» (чешский язык в своей основе, дополненный некоторыми элементами словацкого языка). Функционирование данных языковых форм среди словаков осложнялось широким их варьированием у разных авторов или групп авторов, а также в разных печатных изданиях. Так, чешский язык употреблялся как в архаичной, так и в современной формах и в нескольких вариантах так называемого старословацкого языка. Бернолаковская литературная норма употреблялась в варианте, сближенном со штуровской кодификацией, в варианте, сближенном с западнословацким интердиалектом или же в варианте, в котором было представлено большое число чешских языковых черт. Штуровская литературная норма варьировалась от формы, изложенной в работах Л. Штура до формы с поправками Й. М. Гурбана и до формы с поправками М. М. Годжи. Наглядно характеризовало ситуацию языковой неопределённости, например, то, что некоторые издания могли по несколько раз переориентироваться в языковом отношении, выпуская свои номера вначале на штуровщине, затем на старословацком, и вновь возвращаясь к уже несколько видоизменённой штуровщине. Решение вопроса единства словацкого литературного языка требовало в данной ситуации безотлагательных мер[50][51].

Собравшиеся в октябре 1851 года в Братиславе наиболее известные деятели словацкого национального движения католического и протестантского вероисповедания окончательно утвердили единые нормы словацкого литературного языка. Положения компромиссного варианта литературного стандарта были изложены католическим священником М. Гатталой в его работе «Краткая словацкая грамматика». Предисловие к ней подписали протестанты М. М. Годжа, Й. М. Гурбан, Л. Штур и католики Я. Паларик, А. Радлинский и Ш. Заводник[50][52].

Новые нормы словацкого литературного языка, узаконенные М. Гатталой и М. М. Годжей, в целом отражали многие положения штуровской кодификации и, соответственно, сохранили среднесловацкую основу. При этом новая кодификация приобрела некоторые черты, сблизившие её с чешским языком и с предшествующей словацкой письменностью, прежде всего с бернолаковской. Данные изменения и дополнения представляются исследователям словацкого языка как синтез штуровщины и бернолаковщины, либо штуровщины и чешского языка или же штуровщины, бернолаковщины со старословацким языком. Среди изменений в области орфографии отмечается восстановление элементов историко-этимологического принципа правописания, в частности, введение в словацкий язык графемы y, написание ia, ie вместо ja, je, обозначавших дифтонги в штуровщине и вместо uo — написание ó. В области фонетики нововведением стало появление звука [ä]. В числе грамматических изменений отмечаются введение окончания -ie вместо -ja и вариативных окончаний -a и -á у существительных среднего рода в форме именительного падежа единственного числа, введение основного окончания -och при допускаемом также окончании -jech у существительных в форме местного падежа множественного падежа мужского рода. В склонении прилагательных окончания -uo, -jeho, -jemu были изменены на окончания -é, -ého, -ému. Было также узаконено написание глаголов в форме прошедшего времени с окончанием -l, как в бернолаковском варианте кодификации и т. д.[53][54]

После исправлений и дополнений, внесённых М. М. Годжей и М. Гатталой, язык, основанный на штуровской кодификации смог стать единым общенациональным словацким литературным языком. Обновлённая литературная норма завершила долгий период становления словацкого литературного языка. Несмотря на то, что часть его норм подвергалась в дальнейшем некоторым уточнениям, в основных чертах нормы, узаконенные реформой Годжи-Гатталы сохраняются в современном словацком литературном языке[2][55][56].

Оценка кодификации Антона Бернолака

Реформа А. Бернолака заложила научные основы нормирования словацкого литературного языка, открыла новое направление в развитии литературной нормы на основе родной речи, оказала влияние на движение словацкого национального возрождения.

Современники А. Бернолака в условиях, когда словаки были частью многонациональной империи и были разделены по конфессиональному признаку, по-разному оценивали его деятельность, обвиняя учёного в сепаратизме, в провенгерской направленности, в разрушении чешско-словацкого единства (в античешском выступлении). Серьёзной критике бернолаковскую кодификацию с языковой позиции подверг Й. И. Байза. Известны его полемика (bernolákovské polemiky) со сторонниками А. Бернолака относительно взглядов на литературный словацкий язык, а также его критическая работа Anti-Fándly (1789)[11]. В то же время положительную оценку деятельности А. Бернолака дал один из лидеров словацкого национального возрождения, представлявшего протестантскую общину, Л. Штур.

В настоящее время деятельность А. Бернолака оценивается в целом положительно как патриотическая и просветительская, положившая начало формированию современной словацкой литературной нормы. Бернолаковская кодификация литературного языка была неразрывно связана с идеологией словацкой нации, выражением её своеобразия. А. Бернолак и его сторонники рассматривали словаков (которых называли «паннонскими славянами») как часть единого славянского народа; для них не существовало чёткого разделения понятий «словак» и «славянин». В то же время А. Бернолак и его сторонники приходят к осознанию уникальности и обособленности словацкой нации и словацкого языка. Появление первой литературной нормы содействовало усилению национального самосознания словаков, способствовало консолидации словацкой нации в борьбе за равные права с другими народами Венгерского королевства, стимулировало развитие национальной культуры[57].

Этим историческим актом [кодификацией Антона Бернолака] начинается история словацкого общенационального литературного языка.

v slovenskom a slovanskom kontexte (1993)[58]

Вопрос о том, какая из двух кодификаций словацкой литературной нормы, бернолаковская или штуровская, является начальным этапом истории словацкого литературного языка, долгое время оставался дискуссионным[~ 4][59][60]. Несмотря на то, что первая словацкая литературная норма была кодифицирована А. Бернолаком уже в конце XVIII века, некоторые из славистов склонны считать, что история словацкого литературного языка началась с середины XIX века и связана с появлением кодификации Л. Штура. По их мнению создание бернолаковского варианта словацкого литературного языка не следует рассматривать как начальный этап истории литературной нормы словаков, поскольку бернолаковщина так и не стала единым языком словацкой нации и со временем вышла из употребления. Некоторые исследователи словацкого языка (Э. Паулини, Н. А. Кондрашов) предлагают вообще отказаться от конкретного решения в выборе нормы начального этапа истории литературного языка. Так, например, Э. Паулини сделал следующее заключение: «Собственная история словацкого литературного языка могла бы начинаться или от Антона Бернолака (18 столетие) или от Людовита Штура (19 столетие)…»[61][62] В то же время в современной словакистике преобладает точка зрения, согласно которой началом истории словацкого литературного языка является бернолаковский вариант. Об этом, в частности, в своих работах упоминает К. Габовштякова: «[А. Бернолака] можно считать основоположником литературного словацкого языка»[63].

Высказывания исследователей, считающих началом истории словацкого литературного языка штуровскую кодификацию («словацкий литературный язык в середине XIX в. формируется без предшествующего периода старого письменно-литературного языка»)[64], «так называемый литературный словацкий язык узаконили трое евангелических (протестантских) интеллектуалов: Штур, Гурбан и Годжа»)[65]), отрицают преемственность двух вариантов словацкой литературной нормы. Такой подход показывает упрощённое представление о формировании и развитии словацкого литературного языка и не принимает во внимание значение бернолаковщины в его становлении. До кодификации Л. Штура бернолаковская норма играла значительную роль в общественно-культурной жизни словаков — на ней было издано сравнительно большое число литературных произведений религиозного и светского характера, как оригинальных, так и переводных, включавших художественную и научно-публицистическую литературу, велось преподавание в католических школах и семинариях. С появлением бернолаковщины в словацком обществе впервые было введено такое понятие как «литературный язык», бернолаковская кодификация послужила примером нормирования литературного языка для Л. Штура, ряд норм бернолаковщины был учтён в процессе реформы Годжи-Гатталы и введён в окончательный вариант словацкого литературного языка, принятый большей частью словаков. Это позволяет говорить о преемственности двух норм, несмотря на их разную диалектную основу и наличие некоторого периода их сосуществования в словацком обществе. В новейших лингвистических исследованиях словацкого языка возобладали представления, согласно которым бернолаковщина и штуровщина являются двумя, сменяющими друг друга, этапами развития словацкого литературного языка, иначе — двумя вариантами норм формирующегося национального литературного языка словаков[~ 5]. Таким образом, реформа А. Бернолака и его вариант литературной нормы признаются начальным периодом развития общенационального словацкого литературного языка[66].

Напишите отзыв о статье "Бернолаковский вариант словацкого литературного языка"

Примечания

- Комментарии

- ↑ В бернолаковском варианте словацкого литературного языка при наличии общесловацких, западнословацких и среднесловацких языковых элементов отсутствуют только черты восточнословацкого диалекта.

- ↑ При этом ряд диалектных черт и богемизмов проникли в язык А. Бернолака напрямую без посредства западнословацкого культурного интердиалекта.

- ↑ Практически не представлен в бернолаковской кодификации только восточнословацкий диалект, исключение составляют некоторые слова восточночнословацкого происхождения, которые А. Бернолак включил в разработанную им литературную норму.

- ↑ Ряд исследователей (Л. Дюрович, К. В. Лифанов) считает, что история словацкого литературного языка началась раньше кодификации А. Бернолака — словацкий литературный язык существовал по их мнению уже в докодификационный период. В частности, Э. Паулини в своих ранних работах утверждал, что история словацкого языка начинается с первой половины XVIII века, когда у католиков-словаков уже существовал в достаточной степени нормализованный язык, который настолько сильно стал отличаться от чешского языка, что его нельзя было уже назвать словакизированным чешским языком (впоследствии Э. Паулини стал рассматривать данный идиом как «культурный язык» (интердиалект).

- ↑ Окончательно нерешённым в словакистике является вопрос о том, каким образом рассматривать бернолаковскую и штуровскую кодификации — как два варианта, две нормы одного литературного языка или два разных литературных языка, поскольку чётких критериев разграничения этого соотношения двух идиомов не разработано.

- Источники

- ↑ Широкова А. Г. [www.tapemark.narod.ru/les/464a.html Словацкий язык] // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 685 с. — ISBN 5-85270-031-2.

- ↑ 1 2 3 4 Смирнов, 2005, с. 276.

- ↑ 1 2 Short, 1993, s. 533.

- ↑ 1 2 Смирнов, 2001, с. 7—8.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 5.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 8—10.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 10—11.

- ↑ Krajčovič R. [www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/2/ks2005-2.pdf Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (XIV). Namiesto záveru malé kalendárium tisícročnej slovenčiny] (слов.) // Kultúra slova, roč. 39, č. 2. : журнал. — Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine, 2005. — S. 72. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0023-5202&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0023-5202].

- ↑ 1 2 Pauliny, 1983, с. 161—162.

- ↑ Лифанов, 2012, с. 4.

- ↑ 1 2 [zlatyfond.sme.sk/autor/81/Jozef-Ignac-Bajza Jozef Ignác Bajza] (слов.). Zlatý fond (2006—2009). (Проверено 28 июля 2014)

- ↑ Смирнов, 2001, с. 5—6.

- ↑ Krajčovič, Žigo, 2006, s. 66.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 11—12.

- ↑ Pauliny, 1983, s. 166—167.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 17.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 12—14.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 14—15.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 16—17.

- ↑ 1 2 Смирнов, 2001, с. 18.

- ↑ Short, 1993, с. 590.

- ↑ Лифанов, 2012, с. 83—84.

- ↑ [slovake.eu/sk/intro/language/dialects Slovake.eu] (слов.). — Úvod. O jazyku. Nárečia. [www.webcitation.org/6GJ36TotB Архивировано из первоисточника 2 мая 2013]. (Проверено 8 мая 2014)

- ↑ Смирнов, 2001, с. 19—20.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 20—21.

- ↑ Habovštiaková K. Bernolákovo jazykovedné dielo. — Bratislava, 1968. — S. 77.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 93—94.

- ↑ 1 2 Смирнов, 2001, с. 94—95.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 95.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 21.

- ↑ Krajčovič R. [www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/2/ks2005-2.pdf Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (XIV). Namiesto záveru malé kalendárium tisícročnej slovenčiny] (слов.) // Kultúra slova, roč. 39, č. 2. : журнал. — Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine, 2005. — S. 72—73. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0023-5202&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0023-5202].

- ↑ Смирнов, 2001, с. 21—23.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 22—23.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 23—24.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 24.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 28—29.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 27—28.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 27.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 29—32.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 33.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 34—35.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 35—37.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 40—41.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 39.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 44.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 41—44.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 56.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 59.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 60.

- ↑ 1 2 Pauliny, 1983, s. 196.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 61—62.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 63.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 63—64.

- ↑ Pauliny, 1983, с. 197.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 61.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 65.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 24—27.

- ↑ Blanár V. Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte // Slavica Slovaca, 28, č. 1—2. — 1993. — S. 6.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 83.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 79.

- ↑ Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny. — Bratislava, 1966. — S. 3.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 79—80.

- ↑ Habovštiaková K. Bernolákovo jazykovedné dielo. — Bratislava, 1968. — S. 21.

- ↑ Гумецька Л. Л. Какви са били общите закономерности и основните различия в процеса на възникването на славянските национални литературни езици? // Славянска филология. Т. 1. — София, 1963. — С. 26.

- ↑ Timkovič G. A. Cyrilika je staršia ako glagolika // Krasnobrodský zborník. III, 1—2. — Prešov, 1998. — S. 133.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 80—83.

Литература

- Krajčovič R., Žigo P. Dejiny spisovnej slovenčiny. — Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2006. — 252 S. — ISBN 80-223-2158-3.

- Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. — Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. — 256 S.

- Short D. Slovak // The Slavonic Languages / Comrie B., Corbett G. — London, New York: Routledge, 1993. — P. 533—592. — ISBN 0-415-04755-2.

- Лифанов К. В. Диалектология словацкого языка: Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2012. — 86 с. — ISBN 978-5-16-005518-3.

- Смирнов Л. Н. Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. — М.: Институт славяноведения РАН, 2001. — 204 с. — ISBN 5-7576-0122-1.

- Смирнов Л. Н. Западнославянские языки. Словацкий язык // Языки мира. Славянские языки. — М.: Academia, 2005. — С. 274—309. — ISBN 5-87444-216-2.

Ссылки

- [www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/1/Bio_stu_1_95_106.pdf almanach Zora]

|

||||||

Отрывок, характеризующий Бернолаковский вариант словацкого литературного языка

– Мой милый, – отвечал Анатоль по французски (как и шел весь разговор), я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне.Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга.

– Когда я говорю, что мне надо говорить с вами… – повторял Пьер.

– Ну что, это глупо. А? – сказал Анатоль, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника.

– Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия разможжить вам голову вот этим, – говорил Пьер, – выражаясь так искусственно потому, что он говорил по французски. Он взял в руку тяжелое пресспапье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место.

– Обещали вы ей жениться?

– Я, я, я не думал; впрочем я никогда не обещался, потому что…

Пьер перебил его. – Есть у вас письма ее? Есть у вас письма? – повторял Пьер, подвигаясь к Анатолю.

Анатоль взглянул на него и тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.

Пьер взял подаваемое ему письмо и оттолкнув стоявший на дороге стол повалился на диван.

– Je ne serai pas violent, ne craignez rien, [Не бойтесь, я насилия не употреблю,] – сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля. – Письма – раз, – сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. – Второе, – после минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить, – вы завтра должны уехать из Москвы.

– Но как же я могу…

– Третье, – не слушая его, продолжал Пьер, – вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого, я знаю, я не могу запретить вам, но ежели в вас есть искра совести… – Пьер несколько раз молча прошел по комнате. Анатоль сидел у стола и нахмурившись кусал себе губы.

– Вы не можете не понять наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами подобными моей супруге – с этими вы в своем праве, они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата; но обещать девушке жениться на ней… обмануть, украсть… Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка!…

Пьер замолчал и взглянул на Анатоля уже не гневным, но вопросительным взглядом.

– Этого я не знаю. А? – сказал Анатоль, ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев. – Этого я не знаю и знать не хочу, – сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти, – но вы сказали мне такие слова: подло и тому подобное, которые я comme un homme d'honneur [как честный человек] никому не позволю.

Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно.

– Хотя это и было с глазу на глаз, – продолжал Анатоль, – но я не могу…

– Что ж, вам нужно удовлетворение? – насмешливо сказал Пьер.

– По крайней мере вы можете взять назад свои слова. А? Ежели вы хотите, чтоб я исполнил ваши желанья. А?

– Беру, беру назад, – проговорил Пьер и прошу вас извинить меня. Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. – И денег, ежели вам нужно на дорогу. – Анатоль улыбнулся.

Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.

– О, подлая, бессердечная порода! – проговорил он и вышел из комнаты.

На другой день Анатоль уехал в Петербург.

Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желанья – об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Во время были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности; но всё таки слаба так, что нельзя было думать везти ее в деревню и послано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи.

Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть всё дело и восстановить репутацию Ростовой.

Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю.

Князь Николай Андреич знал через m lle Bourienne все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына.

Чрез несколько дней после отъезда Анатоля, Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему.

Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху (записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю m lle Вourienne) и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи.

Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что то о какой то петербургской интриге. Старый князь и другой чей то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо желая выразить свое сочувствие к его горю; но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.

– Он сказал, что ожидал этого, – сказала она. – Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но всё таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть…

– Но неужели совершенно всё кончено? – сказал Пьер.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой, поперечной морщиной между бровей, в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты. Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.

– Теперь судят и обвиняют его (Сперанского) все те, которые месяц тому назад восхищались им, – говорил князь Андрей, – и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки другого; а я скажу, что ежели что нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то всё хорошее сделано им – им одним. – Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло и тотчас же приняло злое выражение. – И потомство отдаст ему справедливость, – договорил он, и тотчас же обратился к Пьеру.

– Ну ты как? Все толстеешь, – говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу. – Да, я здоров, – отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила: «здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине Десале, которого он воспитателем для сына привез из за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Сперанском, продолжавшийся между двумя стариками.

– Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы – с горячностью и поспешностью говорил он. – Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость. – Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли.

Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате была разбита кровать, лежали раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он всё делал молча и очень быстро. Он приподнялся, прокашлялся. Лицо его было нахмурено и губы поджаты.

– Прости меня, ежели я тебя утруждаю… – Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея; он решительно, звонко и неприятно продолжал: – Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим шурином, или тому подобное. Правда ли это?

– И правда и не правда, – начал Пьер; но князь Андрей перебил его.

– Вот ее письма и портрет, – сказал он. Он взял связку со стола и передал Пьеру.

– Отдай это графине… ежели ты увидишь ее.

– Она очень больна, – сказал Пьер.

– Так она здесь еще? – сказал князь Андрей. – А князь Курагин? – спросил он быстро.

– Он давно уехал. Она была при смерти…

– Очень сожалею об ее болезни, – сказал князь Андрей. – Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.

– Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову? – сказал князь Андрей. Он фыркнул носом несколько раз.

– Он не мог жениться, потому что он был женат, – сказал Пьер.

Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца.

– А где же он теперь находится, ваш шурин, могу ли я узнать? – сказал он.

– Он уехал в Петер…. впрочем я не знаю, – сказал Пьер.

– Ну да это всё равно, – сказал князь Андрей. – Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего.

Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что нибудь или ожидая, не скажет ли чего нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него.

– Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге, – сказал Пьер, помните о…

– Помню, – поспешно отвечал князь Андрей, – я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.

– Разве можно это сравнивать?… – сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал:

– Да, опять просить ее руки, быть великодушным, и тому подобное?… Да, это очень благородно, но я не способен итти sur les brisees de monsieur [итти по стопам этого господина]. – Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мною никогда про эту… про всё это. Ну, прощай. Так ты передашь…

Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье.

Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из за сочувствия к брату, Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея.

За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. Князь Андрей не умолкая говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного, тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.

В этот же вечер, Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через десять минут Соня вошла к Марье Дмитриевне.

– Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, – сказала она.

– Да как же, к ней что ль его свести? Там у вас не прибрано, – сказала Марья Дмитриевна.

– Нет, она оделась и вышла в гостиную, – сказала Соня.

Марья Дмитриевна только пожала плечами.

– Когда это графиня приедет, измучила меня совсем. Ты смотри ж, не говори ей всего, – обратилась она к Пьеру. – И бранить то ее духу не хватает, так жалка, так жалка!

Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом (совсем не пристыженная, какою ее ожидал Пьер) стояла по середине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его.

Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтоб петь, но совсем с другим выражением.

– Петр Кирилыч, – начала она быстро говорить – князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг, – поправилась она (ей казалось, что всё только было, и что теперь всё другое). – Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам…

Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее; но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.

– Он теперь здесь, скажите ему… чтобы он прост… простил меня. – Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.

– Да… я скажу ему, – говорил Пьер, но… – Он не знал, что сказать.

Наташа видимо испугалась той мысли, которая могла притти Пьеру.

– Нет, я знаю, что всё кончено, – сказала она поспешно. – Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за всё… – Она затряслась всем телом и села на стул.

Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.

– Я скажу ему, я всё еще раз скажу ему, – сказал Пьер; – но… я бы желал знать одно…

«Что знать?» спросил взгляд Наташи.

– Я бы желал знать, любили ли вы… – Пьер не знал как назвать Анатоля и покраснел при мысли о нем, – любили ли вы этого дурного человека?

– Не называйте его дурным, – сказала Наташа. – Но я ничего – ничего не знаю… – Она опять заплакала.

И еще больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал как под очками его текли слезы и надеялся, что их не заметят.

– Не будем больше говорить, мой друг, – сказал Пьер.

Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.

– Не будем говорить, мой друг, я всё скажу ему; но об одном прошу вас – считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому нибудь – не теперь, а когда у вас ясно будет в душе – вспомните обо мне. – Он взял и поцеловал ее руку. – Я счастлив буду, ежели в состоянии буду… – Пьер смутился.

– Не говорите со мной так: я не стою этого! – вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.

– Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас, – сказал он ей.

– Для меня? Нет! Для меня всё пропало, – сказала она со стыдом и самоунижением.

– Все пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.

Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и взглянув на Пьера вышла из комнаты.

Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава надел шубу и сел в сани.

– Теперь куда прикажете? – спросил кучер.

«Куда? спросил себя Пьер. Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или гости?» Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал; в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из за слез взглянула на него.

– Домой, – сказал Пьер, несмотря на десять градусов мороза распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди.

Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное, звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь, огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом, и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто, с невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место, на черном небе, и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими, мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе.

С конца 1811 го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811 го года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг, против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.

Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п.

Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру: Monsieur mon frere, je consens a rendre le duche au duc d'Oldenbourg, [Государь брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу.] – и войны бы не было.

Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил это на острове Св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить les bons principes [хорошие принципы], а дипломатам того времени то, что все произошло оттого, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан memorandum за № 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам; но для нас – потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия; почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими.

Для нас, потомков, – не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой, и третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии, и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все – миллиарды причин – совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.

Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, – были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.

Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее.

Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение.

Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.

Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка.

«Сердце царево в руце божьей».

Царь – есть раб истории.

История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей.

Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses peuples [проливать или не проливать кровь своих народов] (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться.

Люди Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений, и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавших с ним.

Когда созрело яблоко и падает, – отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?

Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, и так же не прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и не прав будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименований событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.