Битва при Сен-Кантене (1557)

| Битва при Сен-Кантене | |||

| Основной конфликт: Итальянская война (1551—1559) | |||

| |||

| Дата |

10 августа 1557 | ||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Решительная победа испанцев | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Битва при Сен-Кантене 10 августа 1557 — сражение между испанскими и французскими войсками в ходе Восьмой Итальянской войны (1551—1559).

Содержание

Кампания 1557 года на Северном театре

В конце 1556 года французы разорвали Восельское перемирие и возобновили военные действия. На севере перемирие было нарушено в январе 1557. Губернатор Пикардии адмирал Колиньи 6 января неудачно атаковал Дуэ, и в том же месяце овладел Лансом[1]. 31 января была торжественно объявлена новая война[2].

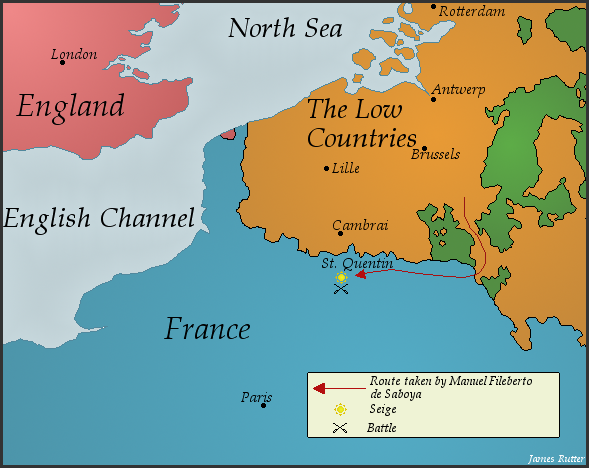

Испанцы ответили на набеги Колиньи адекватными действиями на границе Пикардии и Шампани. Положение Испании было сложным, поскольку 1 января 1557 было объявлено государственное банкротство, но к 23 июля под Мариенбургом была собрана армия герцога Эммануэля Филиберта Савойского из 35 тыс. пехоты и 12 тыс. кавалерии, к которой должны были присоединиться 10 тыс. англичан (Мария Тюдор 7 июня объявила войну Франции)[3][4].

Осада Сен-Кантена

Проведя несколько обманных маневров под Мариенбургом, Рокруа и Ла-Капелем, герцог направился к Сен-Кантену, гарнизон которого был ослаблен выделением отряда для Итальянского похода Франсуа де Гиза. 2 августа кавалерия окружила город со всех сторон[5][4].

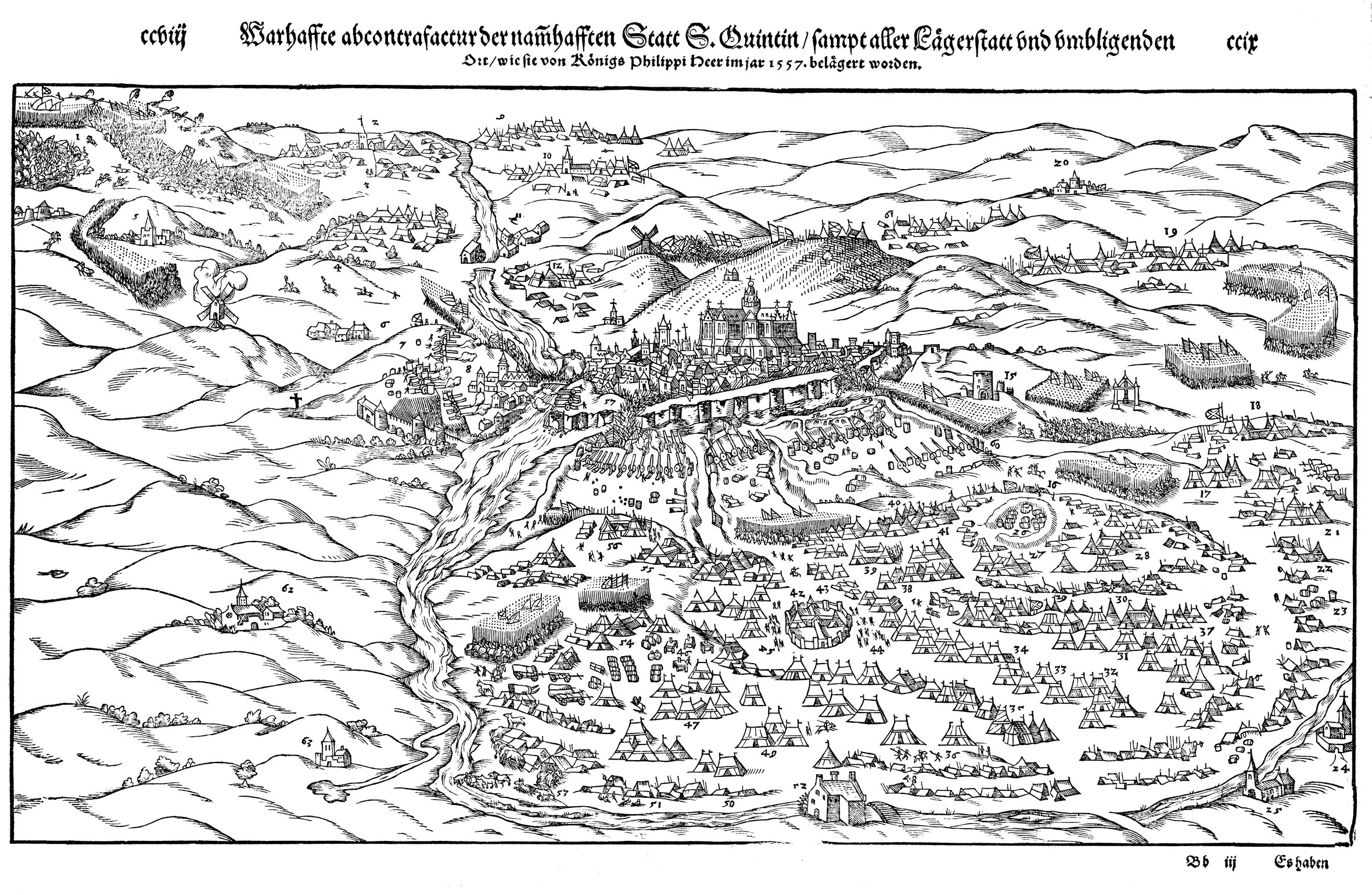

Сен-Кантен располагался амфитеатром на правом берегу Соммы, и продолжался на левом берегу пригородом Л'Иль. Город защищали старые укрепления, расположенные к северо-востоку и юго-западу на господствующих высотах, и понижавшиеся в других частях города. Вверх и вниз по течению река разделялась на несколько рукавов, образуя болотистые заводи. Население в 7—8 тыс. человек было недостаточным для обороны укреплений, окружностью в лье, поэтому Колиньи в ночь на 3 августа проник в город с 300 пехотинцами и 600 кавалеристами[4].

Наступление Монморанси

Экспедиция Гиза оставила Францию без солдат, и коннетаблю Монморанси едва удалось собрать 20 тыс. чел. в Пьерпоне, откуда он 3 августа продвинулся до Ла-Фера, чтобы сохранить коммуникации с племянником. Монморанси двинул на помощь Сен-Кантену части маршала Сент-Андре, принца Конде и генерал-полковника пехоты д'Андело. Тот попытался прорваться к городу, но был отброшен английской гвардией. Сам Монморанси выяснил, что можно добраться до Сен-Кантена через болота к югу от Соммы, и стал готовить лодки для переправы[6].

8 августа коннетабль покинул Ла-Фер с 6-тыс. отрядом, построил его в боевой порядок у Эссиньи-ле-Грана, а сам со своими лейтенантами Конде и Невером, сыном Франсуа, шурином Вилларом и племянником д'Андело рекогносцировал берега Соммы. Монморанси обнаружил, что с юга город обложен не так плотно, как с севера и востока, но его действия не остались незамеченными противником[6][4].

Коннетабль планировал провести демонстрацию на левом берегу Соммы, чтобы оттянуть внимание Эммануэля-Филиберта к западу, перебросить 2 тыс. бойцов Андело на лодках через болота, а затем начать отступление. Поскольку основная масса войск противника была сосредоточена выше по течению Соммы, этот замысел имел шансы на успех при нескольких условиях: быстроте, внезапности и достаточном прикрытии[7].

Попытка прорыва блокады

Монморанси действовал слишком медленно, и потерял много времени на подготовку переправы. После захода солнца 9 августа 15 рот французской пехоты, 22 роты немецкой, с 4 большими орудиями, 4 кулевринами и 4 маленькими пушками выступили из Ла-Фера. Утром 10-го коннетабль присоединился к ним с 500 тяжеловооруженными всадниками и 1000 шеволежеров. В девять часов утра его армия выстроилась в боевой порядок у Гоши, на берегу Соммы, фронтом к Л'Илю, занятому 14 испанскими терсио. С другой стороны Соммы, справа от Сен-Кантена, у Рокура, стояли части Эммануэля-Филиберта, а севернее войска графа Эгмонта. Чтобы обеспечить свой правый фланг от возможного обходного маневра противника, Монморанси приказал Конде занять мельницу, возвышавшуюся над шоссе на Рувруа, но сам этот пункт с переправой через реку занят не был[7].

Монморанси действовал слишком медленно, и потерял много времени на подготовку переправы. После захода солнца 9 августа 15 рот французской пехоты, 22 роты немецкой, с 4 большими орудиями, 4 кулевринами и 4 маленькими пушками выступили из Ла-Фера. Утром 10-го коннетабль присоединился к ним с 500 тяжеловооруженными всадниками и 1000 шеволежеров. В девять часов утра его армия выстроилась в боевой порядок у Гоши, на берегу Соммы, фронтом к Л'Илю, занятому 14 испанскими терсио. С другой стороны Соммы, справа от Сен-Кантена, у Рокура, стояли части Эммануэля-Филиберта, а севернее войска графа Эгмонта. Чтобы обеспечить свой правый фланг от возможного обходного маневра противника, Монморанси приказал Конде занять мельницу, возвышавшуюся над шоссе на Рувруа, но сам этот пункт с переправой через реку занят не был[7].

Маршал Сент-Андре начал артиллерийский обстрел позиций герцога Савойского, заставив того отступить на север, к расположению Эгмонта. Это было хорошее начало, но, по чьей-то глупости, лодки, предназначенные для переправы, поставили в самый хвост армии, и коннетаблю пришлось два часа их дожидаться. К этому времени перемещение войск по болоту превратило подходы к воде в сплошную топкую грязь, и большинство посудин увязло в ней, в результате чего в город удалось переправить лишь несколько сот человек[8].

Разгром французов

Задержка погубила все. Конде, которого с рейнграфом и конными аркебузирами отправили перекрыть узкие проходы у Рувруа, слал тревожные донесения. Эммануэль-Филиберт, еще накануне бывший настороже, правильно оценил ситуацию, и обойдя Сен-Кантен, вышел к Рувруа с востока. После нескольких настойчивых просьб принца Монморанси направил к нему герцога Неверского с тремя ротами, но было уже поздно. Испанцы, переправившись через Сомму по малоизвестному броду, бросили против обсервационного отряда Конде и Невера восемь эскадронов, отрезав его от основных сил, а затем обрушились на растянутые порядки коннетабля[9][10].

Французы были опрокинуты почти без боя, и начали быстро отходить к Ла-Феру под прикрытием кавалерии, которую с флангов и в лоб атаковали от тысячи до двух тысяч кавалеристов противника под командованием Эгмонта, герцога Брауншвейгского, графов ван Хорна, Мансфельда, Хогстратена и Лалена[9].

Отступая, Монморанси отклонился вправо, к лесу Жиберкур, и между Эссиньи и Лизеролем попытался занять оборону, выстроив пехоту в каре. Испанцы прорвали его артиллерийским огнём, и после четырехчасового сражения все было кончено. Войска в панике бежали, все орудия, кроме двух пушек, увезенных Бурдийоном в Ла-Фер, были потеряны. В лье от города испанцы прекратили преследование[9].

Потери

В свалке погибли граф Энгиенский, виконт Тюренн, 600 дворян, 2500 солдат. Невер, Конде и Франсуа де Монморанси добрались до Ла-Фера. 4—5 тыс. было ранено, 6 тыс. попали в плен, в том числе коннетабль, получивший тяжелую рану в пах, маршал Сент-Андре, герцоги де Монпансье и де Лонгвиль, Лудовико Гонзага, рейнграф, Монберон, Ларошфуко, опасно раненый Виллар, Гонто-Бирон — цвет французской знати[11][10].

Для Франции поражение под Сен-Кантеном было военной катастрофой; по сообщениям хронистов Эммануэль Филиберт и король Испании планировали наступать на беззащитный Париж, чтобы продиктовать Генриху условия мира. В действительности наступление организовать не удалось, поскольку обеспечить снабжение 55-тыс. армии[K 1] на таком протяженном маршруте было весьма затруднительно. Еще одной причиной задержки была необходимость взятия Сен-Кантена[10].

Падение Сен-Кантена

В безнадежном положении Колиньи сделал все, что мог, продержавшись больше двух недель в слабо укрепленном городе с небольшим гарнизоном. 15 августа испанцы поставили брешь-батарею из 46 тяжелых орудий против восточной стены. В городе не хватало продовольствия, и начались разговоры о сдаче. 21 августа Колиньи изгнал из Сен-Кантена 500—600 больных, женщин и стариков. Эти люди не были пропущены противником, и погибли в крепостных рвах[12].

25 августа испанцы овладели восточным рвом. К 26-му сосредоточенный огонь артиллерии сделал своё дело, пробив в стенах 11 брешей. 27-го начался общий штурм, и сил защитников не хватило для обороны всех проломов. Испанский капитан, атаковавший одну из брешей, ударил обороняющимся в спину, и ворвался в город, павший в несколько мгновений. Колиньи сдался; город, несмотря на попытки Филиппа II помешать расправе, был полностью разрушен, а население вырезано[12].

Окончание кампании

Затем испанцы взяли городки Ам, Ле-Катле, а в октябре Нуайон, который также был разрушен до основания. К этому времени Генрих созвал бан и арьербан, Париж еще 12 августа выделил 300 тыс. ливров на войну и был приведен в состояние обороны.

Затем испанцы взяли городки Ам, Ле-Катле, а в октябре Нуайон, который также был разрушен до основания. К этому времени Генрих созвал бан и арьербан, Париж еще 12 августа выделил 300 тыс. ливров на войну и был приведен в состояние обороны.

6 октября Гиз прибыл в Сен-Жермен-ан-Ле. В сравнении с позором Сен-Кантена его неаполитанское поражение было небольшой неудачей. Группировка Монморанси была совершенно дискредитирована, влияние сторонников Колиньи также пошатнулось, и герцог, за отсутствием соперников, был назначен командующим в ранге лейтенант-генерала. В конце октября он прибыл на театр военных действий с 50-тыс. армией. К этому времени у Эммануэля Филиберта полностью закончились деньги, он объявил, что «не знает, как быть», и в ноябре распустил свои войска[13].

Напишите отзыв о статье "Битва при Сен-Кантене (1557)"

Комментарии

- ↑ После битвы при Сен-Кантене на соединение с испанцами подошла 10-тыс. английская армия графа Пембрука, принявшая затем участие в штурме города

Примечания

- ↑ Decrue, 1889, p. 197.

- ↑ Decrue, 1889, p. 200.

- ↑ Decrue, 1889, p. 201.

- ↑ 1 2 3 4 Lemonnier, 1983, p. 186.

- ↑ Decrue, 1889, p. 201—202.

- ↑ 1 2 Decrue, 1889, p. 202.

- ↑ 1 2 Decrue, 1889, p. 203.

- ↑ Decrue, 1889, p. 203—204.

- ↑ 1 2 3 Decrue, 1889, p. 204.

- ↑ 1 2 3 Lemonnier, 1983, p. 187.

- ↑ Decrue, 1889, p. 205.

- ↑ 1 2 Lemonnier, 1983, p. 188.

- ↑ Lemonnier, 1983, p. 188—189.

Литература

- Decrue F. Anne, duc de Montmorency, connétable et pair de France sous les rois Henri II, François II et Charles IX. — P.: E. Plon, Nourrit et Cie, 1889.

- Lemonnier H. La France sous Henri II : la lutte contre la Maison d'Autriche, 1519—1559. — P.: Tallandier, 1983.

Ссылки

- [aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2012/08/16/le-10-aout-1557-%E2%80%93-la-bataille-de-saint-quentin/ Le 10 août 1557 – La bataille de Saint-Quentin]

- [www.genealogie-aisne.com/old_genealogie/articles/1557.htm Siège de Saint-Quentin - 1557]

Отрывок, характеризующий Битва при Сен-Кантене (1557)

Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.

Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.

Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.

Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.

Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.

Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.

После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.

Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).

Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.

Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.

– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.

Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.

Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.

– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.

Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.

– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…

Княжна Марья перебила его.

– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.

Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.

Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.

«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.

Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.

«Как она молилась! – вспомнил он. – Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? – вспомнил он. – Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, – вспомнил он слова губернаторши, – кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman… дела… путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! – начал он вдруг молиться. – Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», – сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими то бумагами.