Браун, Джон (аболиционист)

| Джон Бра́ун | |

| John Brown | |

| |

| Джон Браун | |

|---|---|

| Имя при рождении: |

John Brown |

| Род деятельности: |

общественный деятель, аболиционист |

| Место рождения: | |

| Место смерти: |

Чарльз Таун, Виргиния |

| Отец: |

Оуэн Браун (1771—1856) |

| Мать: |

Рут Миллс (1772—1808) |

| Супруга: |

Дайэнти Ласк |

| Дети: |

20 (11 выжило) |

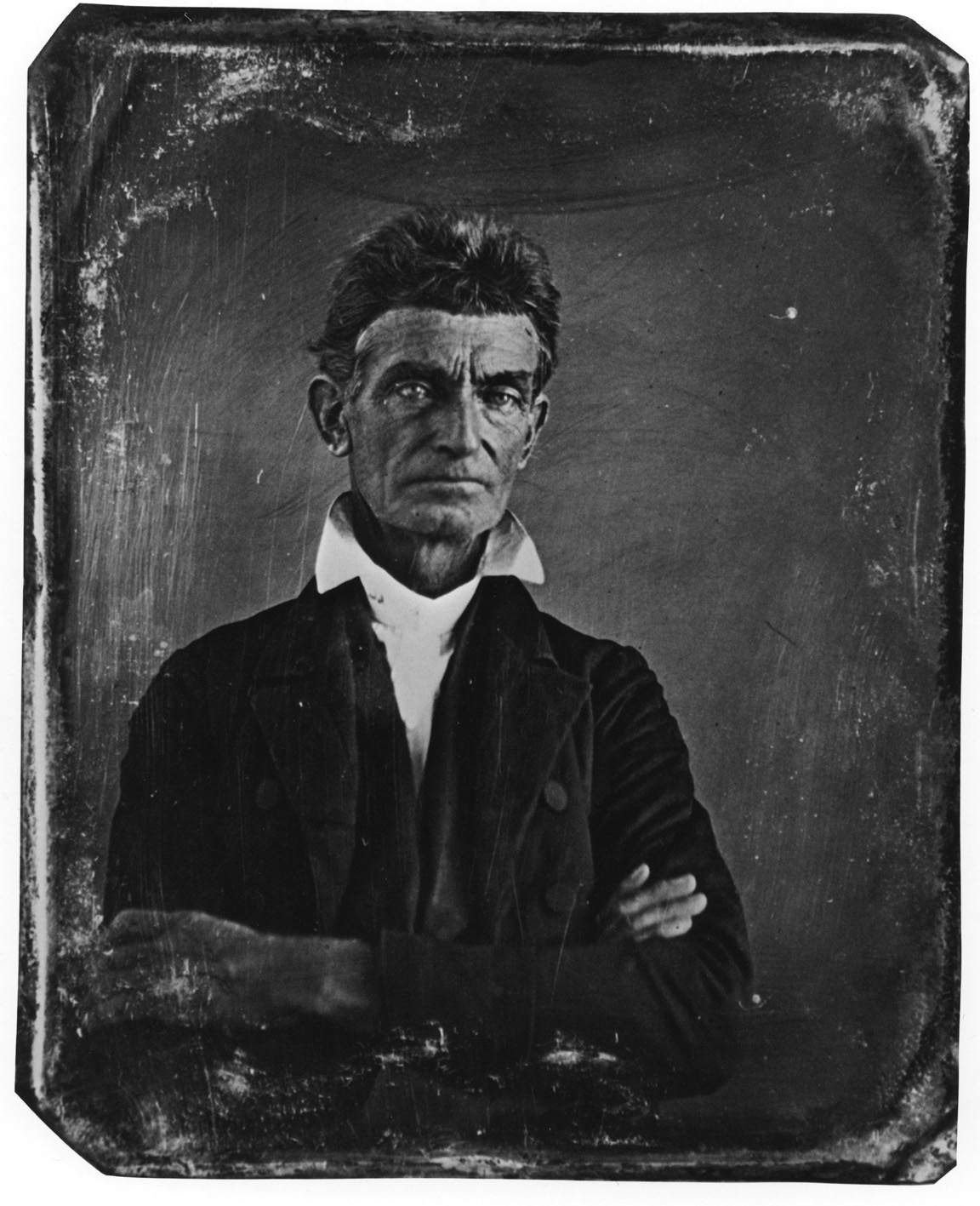

Джон Бра́ун (англ. John Brown; 9 мая 1800 — 2 декабря 1859) — американский аболиционист, один из первых белых аболиционистов, боровшихся за отмену рабства.

Содержание

Ранние годы

Джон Браун родился 9 мая в Торрингтоне (Коннектикут). Он был вторым сыном Оуэна Брауна (1771—1856) и Рут Миллс (1772—1808) и внуком капитана Джона Брауна (1728—1776). Некоторое время считалось, что он был тем же Джоном Брауном, который во время Американской революции был лоялистом и сидел в тюрьме с печально известным Клавдием Смитом (1736—1779) (предположительно за кражу рогатого скота, который шёл на содержание голодающих британских войск). Однако это не соответствует ни истории семьи Браунов, ни записям о семье Хамфри, с которой Брауны находились в родстве (Хамфри была бабушкой аболициониста Джона Брауна по материнской линии). В 1857 году Джон Браун написал автобиографическую записку, согласно которой и его дед, и дед его первой жены были солдатами Континентальной армии. Это находит подтверждение и в книге «Семья Хафри в Америке» (1883), где упомянут дед Брауна.

В 1805 году семья переехала в штат Огайо. Брауны поселились в Хадсоне. Здесь семья занялась скотоводством, Джон сторожил стадо. По совету индейцев, с которыми Брауны поддерживали дружеские взаимоотношения, Оуэн Браун стал заниматься дублением кож, что оказалось выгодным.

Когда Джону Брауну было 12—13 лет, отец послал его вместо себя гуртовщиком в действующую армию. Когда Англо-американская война 1812-1815 годов окончилась, Джон Браун вернулся домой и решил поступить в школу. В возрасте 16 лет Джон Браун уехал в Плейнфилд (штат Массачусетс) и поступил в школу. Вскоре он перешёл в академию в Личфилде (штат Коннектикут). Он надеялся стать конгрегационалистским священником, но у него закончились деньги; кроме того, у Джона началось воспаление глаза. Это вынудило его бросить академию и вернуться в Огайо. Здесь вместе со своим братом Леви он открыл собственную кожевенную мастерскую, которая поначалу приносила солидный доход.

Зрелые годы

21 июня 1820 г. Браун женился на Дайэнти Ласк. Их первый ребенок, Джон-младший, родился 13 месяцев спустя. Весной 1825 г. Браун и его семья переехали в округ Кроуфорд в Пенсильвании, в селение близ Ричмонда. Здесь Джон купил участок площадью 200 акров (более 800 000 м²). Он очистил одну восьмую участка, построил дом, сарай и кожевенную мастерскую, а затем нанял 15 человек для работы. В дальнейшем Браун строил и продавал кожевенные фабрики, спекулировал землёй и выращивал овец. Но дела шли плохо, и Брауну пришлось стать почтальоном. Несмотря на эти трудности, Браун пытался организовать школу для негров, чему активно противодействовали местные власти.

В 1831 г. один из его сыновей умер. Браун заболел, а его долги всё росли. Летом 1832 г., вскоре после смерти новорождённого сына, Дайэнти умерла от воспаления мозга. В это же время дом Брауна стал пристанищем для беглых негров, которых после восстания Нета Тёрнера становилось всё больше и больше.

14 июня 1833 г. Браун женился на шестнадцатилетней Мэри Энн Дэй (1817—1884). В конечном счёте у них было тринадцать детей, не считая ещё семи от предыдущего брака.

В 1836 г. семья Браунов переехала в Огайо к Фрэнклину Миллсу. Там Браун получил ссуду на покупку земли. Он понёс большие денежные потери в ходе экономического кризиса 1837 г. и однажды был даже заключён под стражу. Брауну нужно было не только расплачиваться с долгами, но и кормить семью. Поэтому он перепробовал много различных способов заработка: Браун занимался дублением кожи, торговлей скотом и овечьей шерстью, коневодством, пас овец. Тем не менее, 28 сентября 1842 г. Джон Браун был объявлен банкротом. В 1843 г. четверо из его детей умерло от дизентерии.

В это время происходит становление Брауна как аболициониста. В возрасте 47 лет Браун перевозит свою семью в посёлок Норт-Эльба, штат Нью-Йорк, где компактно проживали свободные негры. Двух лет проживания там хватило, чтобы Браун перестал думать о чём-либо другом, кроме освобождения рабов. Он основал Лигу самозащиты свободных чернокожих и беглых рабов и стал «проводником» на «подпольной железной дороге», с помощью которой негры сбегали с Юга на Север.

Вооружённая борьба

В 1855 году в Канзасе разгорелась вооруженная борьба между поселенцами из южных и северных штатов. Она была спровоцирована решением конгресса, что конституция нового, еще не заселенного штата, в том числе и в вопросе о допущении рабства, должна быть принята голосованием местных поселенцев, в результате чего противоборствующие группы, представлявшие интересы плантаторов и фермеров, поставили своей целью в как можно большем числе заселить его территорию и не допустить поселения в нем представителей противоположной стороны, в том числе с применением силы. Семья Брауна проживала в Канзасе с октября 1855 г., и он с пятью сыновьями включился в вооружённую борьбу. Браун действовал решительно и дерзко и уничтожил один из отрядов южан.

Резня в Потаватоми

Джон Браун руководил резнёй в Потаватоми 24 мая 1856 года, происшедшей через несколько дней после рейда властей штата, разгромивших город Лоуренс, и последовавшего за этим жестокого избиения сенатора от Массачусетса Чарльза Самнера, выступившего в защиту города. Во главе небольшого отряда, в составе которого были трое его сыновей, он ночью напал на поселение представителей плантаторов Потаватоми-Крик в Канзасе. В ходе нападения были убиты (зарублены саблями и топорами) 5 поселенцев-мужчин.

2 июня группа из шестидесяти миссурийцев (южан) под командованием капитана Генри Пэйта попыталась овладеть городом Прерия-Сити, но натолкнулась на серьёзное сопротивление тридцати аболиционистов, которыми руководил всё тот же Джон Браун. В результате стычки, известной как Битва Чёрного Джека, Браун пленил Пэйта и передал его полковнику Эдвину Самнеру в обмен на обещание освободить двоих его сыновей, арестованных после событий в Потоватоми-Крик. 24 мая 1856 освободил 11 рабов в соседнем штате Миссури.

Нападение на арсенал в Харперс-Ферри

Джон Браун, видя, что, несмотря на борьбу аболиционистов и на сопротивление самих негров, рабство продолжает существовать, пришел к мысли поднять всеобщее восстание рабов. Для этого он решил совершить с группой своих сторонников, в числе которых были его сыновья, рейд на рабовладельческую территорию.

Зимой 1857–1858 года Джон Браун собрал в Айове компанию молодых людей, которые поставили перед собой цель поднять антирабовладельческое восстание в южных штатах. Деньги на это выделил так называемый «Комитет Шестерых», в который входили видные и богатые аболиционисты Севера.

Весной 1858 года Браун с сообщниками перебрались в западную Канаду и 8 мая в городке Чэтхем (треть жителей которого составляли свободные негры) объявили себя «временным конституционным собранием народа Соединенных Штатов». Это собрание приняло «Временную конституцию», преамбула которой гласила: «Поскольку рабство во всё время существования Соединенных Штатов было ничем иным, как необъявленной варварской войной одной части страны с другой… мы, граждане Соединённых Штатов и угнетаемые люди, которые, как утверждается, не имеют никаких прав, уважаемых белым населением… принимаем для нас нижеследующие временные конституцию и постановления, чтобы лучше защитить наши личности, собственность, жизни и свободы и управлять нашими действиями». Были избраны президент (им стал негр Элдер Монро) и другие должностные лица новых Соединённых Штатов. Сам Браун был назначен главнокомандующим армией.

Брауну для его масштабной войны против рабства были нужны люди и оружие. Последнее он собирался захватить в арсеналах армии США.

В конце мая 1859 года Браун появился в Виргинии. 3 июня он, под именем Айзека Смита, арендовал ферму в штате Мэриленд в пяти милях от Харперс-Ферри. В то же самое время трое его представителей поселились в пенсильванском городке Чамберсберг, куда доставлялись оружие и амуниция, собранное Брауном после канзасских событий. В конце сентября прибыли 950 пик, ранее заказанных у Чарльза Блейра. Предварительный план, разработанный знакомым «военным специалистом», был рассчитан на бригаду из 4500 человек, но в действительности у Брауна был в распоряжении только 21 человек (16 белых, включая Брауна и трёх его сыновей, и 5 негров, из которых трое были свободными, а остальные – беглыми). Их возраст был от 21 до 49 лет. 12 из них участвовали в канзасском рейде Брауна. Наконец 10 октября Браун решил, что настало время для активных действий, и выпустил «Общий приказ № 1», в котором от лица «главнокомандующего Временной армией Харперс-Ферри» объявил о начале боевых действий. Штаб «армии» находился в здании одной мэрилендской школы, куда были перевезены все запасы оружия и боеприпасов.

16 октября отряд из 18 мятежников, оставив в тылу трех человек, отправился в атаку на арсенал в Харперс-Ферри. Они переправились через Потомак в Виргинию, обезоружили охрану на железнодорожном мосту и легко захватили арсенал, охранявшийся всего одним часовым. Браун остался на территории арсенала, а остальные мятежники рассредоточились по окрестностям, перерезая телеграфные провода, чтобы задержать подход подкреплений к противнику. Арсенал представлял собой целый комплекс складов, в которых находилось около 100 000 мушкетов и винтовок, которыми Браун планировал вооружить освобождаемых рабов. По дальнейшим планам, они должны были уйти на юг, притягивая к себе беглых рабов, и сражаясь только для самообороны. По утверждениям Фредерика Дугласа и семьи Джона Брауна, он надеялся спровоцировать уходом рабов экономический коллапс рабовладельческих штатов.

16 октября отряд из 18 мятежников, оставив в тылу трех человек, отправился в атаку на арсенал в Харперс-Ферри. Они переправились через Потомак в Виргинию, обезоружили охрану на железнодорожном мосту и легко захватили арсенал, охранявшийся всего одним часовым. Браун остался на территории арсенала, а остальные мятежники рассредоточились по окрестностям, перерезая телеграфные провода, чтобы задержать подход подкреплений к противнику. Арсенал представлял собой целый комплекс складов, в которых находилось около 100 000 мушкетов и винтовок, которыми Браун планировал вооружить освобождаемых рабов. По дальнейшим планам, они должны были уйти на юг, притягивая к себе беглых рабов, и сражаясь только для самообороны. По утверждениям Фредерика Дугласа и семьи Джона Брауна, он надеялся спровоцировать уходом рабов экономический коллапс рабовладельческих штатов.

После захвата арсенала мятежники напали на две пригородные фермы, забрали лошадей и повозки, хозяев домов отправили в Харперс-Ферри, а их рабам дали в руки оружие. Среди заложников оказался и полковник Льюис Вашингтон, правнучатый племянник Джорджа Вашингтона. Проблемы начались, когда начальник багажного отделения поезда, следовавшего в Балтимор, заметил неладное и, не слушая предупреждений, попытался поднять тревогу, но был застрелен мятежниками. По каким-то причинам Браун решил отпустить поезд, в результате в Балтиморе узнали о нападении уже утром 17 октября, а в Вашингтоне к полудню. При нападении на поезд, кроме начальника багажного отделения, случайной пулей был убит чернокожий носильщик из поездной бригады, что впоследствии послужило основанием для насмешек со стороны сторонников рабства.

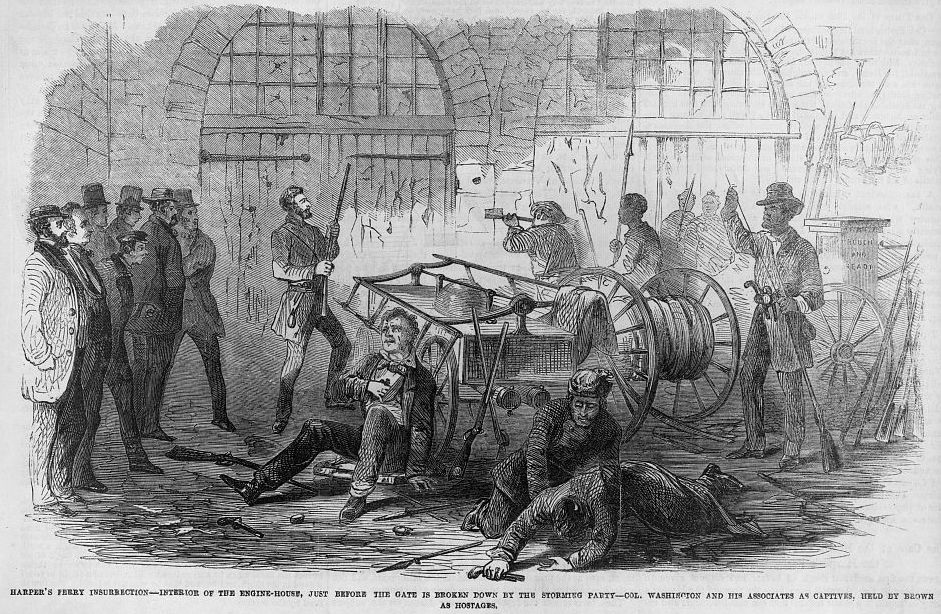

Осознав, что сохранить нападение на арсенал в тайне от властей штата не удалось, мятежники забаррикадировались в арсенале, взяв в заложники 40 жителей Харперс-Ферри. Новости о беспорядках быстро разлетелись по Виргинии и Мэриленду, и к месту событий стало подтягиваться ополчение (милиция штата) из Чарльстона, Шефердстауна и Мартинсбрега. Объединившись под командованием полковника Ричарда Бэйлора, эти ополченцы сумели перекрыть мятежникам пути отступления из арсенала. Браун сосредоточил своих сторонников в здании, в котором обычно находилась противопожарная служба арсенала, перевел туда 10 пленных, чтобы использовать их в качестве «живого щита» и приказал открывать огонь по любому белому, который покажется в поле зрения. Один из мятежников попытался бежать из арсенала, прыгнув в Потомак, но был застрелен.

С вечера 17 октября началась операция по освобождения арсенала от аболиционистов. Из Балтимора и Фредерика в Харперс-Ферри стали прибывать регулярные войска. Во главе операции встал Роберт Ли. Утром 18 октября полковник Ли отправил Брауну письменное предложение о добровольной сдаче и освобождении заложников, но Браун отверг его, сказав: «Я предпочитаю умереть здесь». После этой формальной процедуры Ли приказал отряду морских пехотинцев лейтенанта Исраэля Грина начать штурм, но тот наткнулся на непреодолимую преграду в виде дверей, забаррикадированных изнутри. Тогда Ли направил на арсенал таран, который разнёс двери в щепки. Ворвавшиеся внутрь пехотинцы закололи штыками всех оказывавших сопротивление, освободили заложников и арестовали раненного Брауна. Одновременно с началом штурма Ли направил кавалеристов лейтенанта Джеба Стюарта на ферму Кеннеди, чтобы забрать амуницию, собранную там Брауном.

С вечера 17 октября началась операция по освобождения арсенала от аболиционистов. Из Балтимора и Фредерика в Харперс-Ферри стали прибывать регулярные войска. Во главе операции встал Роберт Ли. Утром 18 октября полковник Ли отправил Брауну письменное предложение о добровольной сдаче и освобождении заложников, но Браун отверг его, сказав: «Я предпочитаю умереть здесь». После этой формальной процедуры Ли приказал отряду морских пехотинцев лейтенанта Исраэля Грина начать штурм, но тот наткнулся на непреодолимую преграду в виде дверей, забаррикадированных изнутри. Тогда Ли направил на арсенал таран, который разнёс двери в щепки. Ворвавшиеся внутрь пехотинцы закололи штыками всех оказывавших сопротивление, освободили заложников и арестовали раненного Брауна. Одновременно с началом штурма Ли направил кавалеристов лейтенанта Джеба Стюарта на ферму Кеннеди, чтобы забрать амуницию, собранную там Брауном.

«клянётся, что его целью было освобождение всех рабов Виргинии и всего Юга, и признаёт, что он был разочарован отсутствием помощи со стороны как черного, так и белого населения Северных и Южных штатов. Негры, которых он силой согнал со всех окрестностей, насколько я понимаю, не оказали ему добровольного содействия. Ни один раб, содержавшийся в арсенале, не принимал участие в конфликте, и все они разошлись по домам, как только были освобождены. Результат доказывает, что этот план был разработан фанатиком и сумасшедшим, и он не мог закончиться ничем другим, кроме провала».Браун с семью своими сторонниками был передан властям округа Джефферсон штата Виргиния. Восемь белых (включая двух сыновей Брауна) и двое чёрных мятежников были убиты во время штурма. Пятерым (включая одного Брауна-младшего) удалось сбежать.

Жертвами мятежников стали двое граждан Харперс-Ферри, включая мэра города Фонтейна Бэкхема, один морской пехотинец и чернокожий носильщик из поезда.

Суд и казнь

После врачебной экспертизы Браун был признан вменяемым и 27 октября в Чарлз-Тауне в Вирджинии над ним начался суд под председательством судьи Ричарда Паркера (обвинение поддерживал Эндрю Хантер, адвокатами Брауна выступили Джордж Хойт и Хайрам Грисволд), длившийся пять дней. Джона Брауна внесли в зал суда на носилках, так как он был тяжело ранен и не мог идти. Суд обвинил Брауна в измене штату Виргиния, убийстве белых людей и подстрекательстве чёрных к бунту. Адвокаты настаивали на невиновности Брауна, аргументируя это тем, что он не мог изменить штату, которому не присягал на верность, лично никого не убивал, а кратковременность рейда свидетельствует о том, что подстрекательство ему не удалось.

2 ноября Браун был признан виновным по всем трём пунктам и приговорён к смертной казни через повешение. Апелляция адвокатов Брауна (их услуги оплатил Уильям Сьюард вкупе с некоторыми другими видными политиками Севера, что стало предметом особого разбирательства в Конгрессе) была отклонена.

В своей последней речи на суде Браун заявил:

«Я должен сказать несколько слов. Во-первых, я отрицаю всё, кроме того, в чём признался, то есть моего намерения освободить негров. Я хотел осуществить это мирным путём, как это было сделано прошлой зимой, когда я пришёл в Миссури, вывел оттуда рабов без единого ружья, провел их через всю страну и оставил в Канаде. Я хотел сделать то же самое, только в большем масштабе. Это всё, что я задумал. Никогда не замышлял я ни убийства, ни предательства, ни уничтожения имущества…

Библия учит меня, что я не должен делать людям того, чего я не хочу, чтобы люди делали мне. Далее, она учит меня „помнить тех, кто в оковах, как будто бы и ты закован с ними“. Я пытался действовать согласно этому учению… Я верю, что мои действия… были правильными».[1]

Джон Браун 42 дня провел в чарлстонской тюрьме. Он писал семье: «Я с радостью приму смерть ради миллионов, которых великая христианская республика лишила всех прав». За время пребывания в камере смертников Браун на Севере превратился из преступника в мученика. Этому способствовало дозволение ему вести переписку. Все письма, отправленные им на волю, были опубликованы в северных газетах. Одно предложение, написанное им в последний день жизни, распространилось по всему миру: «Я, Джон Браун, ныне совершенно уверен, что преступления этой греховной страны не могут быть смыты ничем иным, кроме как кровью».

Опасаясь, что северные сторонники Брауна попытаются его выкрасть, губернатор Виргинии Генри Уайз направил на его охрану 1000 солдат, включая кадетов Виргинского военного института под командованием начальника института, полковника Фрэнсиса Смита. Полковник Томас Джексон, командовавший артиллерийской батареей кадетов ВВИ, так описал Брауна в день казни: «Он держался с неустрашимой твердостью… Меня очень волновала мысль, что передо мной стоит пышущий здоровьем мужчина, который через несколько мгновений войдёт в вечность. Я подавал ходатайство, чтобы его освободили. Сама мысль, что через минуту он умрёт с пожеланием: „Изыди, одержимый, в геенну огненную!“ казалась мне ужасной. Я надеюсь, что он был готов к смерти, хотя это и сомнительно».

2 декабря 1859 г. его казнили. Браун встретил смерть с исключительным мужеством.

В час смерти Брауна, в 11 часов утра 2 декабря 1859 года, на Севере зазвонили колокола, и целую минуту не смолкала оружейная пальба. Проповедники начали рассказывать своей пастве о жизни и мученической смерти Джона Брауна.

Идеология

Джон Браун был потомок пуритан-янки, которые всегда вдохновлялись Ветхим Заветом более, чем Евангелием. В силу этих причин Джон Браун руководствовался примером ветхозаветных пророков и воинов, не щадящих ни своей, ни чужой жизни во исполнение воли Господней. Его абсолютной идеей было равенство всех людей перед Богом. Джон Браун был убежденный сторонник равноправия мужчин и женщин, например он приложил усилия для того, чтобы его дочери получали точно такое образование, как и сыновья. Он был убежденным филосемитом, а также был поклонником культуры чернокожих американцев и верил в их человеческое достоинство.

Джон Браун был уверен, что само по себе рабство не кончится и с ним необходимо покончить насильственным путём. Его план состоял в том, чтобы поощрять рабов к бегству, создавать из беглых рабов вооруженные группы в горах и с помощью этих групп постоянно вести партизанскую войну против рабовладельцев-плантаторов.

Прозвища и псевдонимы

Прозвищами Брауна были:

- Старик Браун,

- Капитан Браун,

- Старый Браун из Канзаса.

Его псевдонимами были:

- Нельсон Хокинс,

- Шубель Морган,

- Айзек Смит.

Память

Имя Джона Брауна, и, прежде всего, его мученическая смерть, получило широкое распространение в народном творчестве американцев, став для него хрестоматийным персонажем. Песня «Тело Джона Брауна» была походной песней северян во время Гражданской войны в Америке.

John Brown’s body lies a-mouldering in the grave; (3 раза)

His soul’s marching on!

Припев:

Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah!

Glory, glory, hallelujah! his soul’s marching on!

He’s gone to be a soldier in the army of the Lord! (3 раза)

His soul’s marching on!

Припев.

John Brown’s knapsack is strapped upon his back! (3 раза)

His soul’s marching on!

Припев.

His pet lambs will meet him on the way; (3 раза)

They go marching on!

Припев.

They will hang Jeff Davis to a sour apple tree! (3 раза)

As they march along!

Припев.

Now, three rousing cheers for the Union; (3 раза)

As we are marching on![2].

Мелодия к этой песне впоследствии стала основой для Боевого гимна Республики (англ. The Battle Hymn of the Republic).

В Джоне Брауне сочетались страстный революционный эгалитаризм и романтическая готовность к самопожертвованию, кодекс чести, бесстрашие перед лицом смерти — парадоксальным образом именно эти качества высоко ценились на старом Юге США. Именно эти черты характера сохранились в народном сознании.

В 1928 году Стивен Винсент Бене за эпическую поэму «Тело Джона Брауна» («John Brown’s Body») получил свою первую Пулитцеровскую премию. В 1969 году перевод этой поэмы принес русскому эмигрантскому поэту и переводчику И. В. Елагину степень доктора в Нью-Йоркском университете.

Роль Джона Брауна в классическом вестерне «Дорога на Санта-Фе» исполнил номинант на премию «Оскар» Рэймонд Мэсси.

Напишите отзыв о статье "Браун, Джон (аболиционист)"

Примечания

- ↑ festival.1september.ru/articles/585767/ Е. В. Лялина. Семинар с элементами лабораторной работы в 8-м классе «Гражданская война в США и её итоги».

- ↑ «We’ll Sing to Abe Our Song»: Sheet Music about Lincoln, Emancipation, and the Civil War, from the Alfred Whital Stern Collection of Lincolniana (Первый вариант песни).

Литература

- Броун, Джон (аболиционист) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Дэвид Рейнолдс. «Джон Браун, аболиционист» [David S. Reynolds John Brown, Abolitionist, Knopf]

- [www.ozon.ru/context/detail/id/2456148/ Н. Кальма. «Джон Браун.»] Серия: Жизнь замечательных людей. — Москва: «Молодая гвардия», 1941.

- Дюбуа Уильям. Джон Браун. — Москва: «Издательство социально-экономической литературы», 1960.

См. также

Отрывок, характеризующий Браун, Джон (аболиционист)

На зарево первого занявшегося 2 го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.

В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.

Один из людей в темноте ночи, из за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.

– А ведь это, братцы, другой пожар, – сказал денщик.

Все обратили внимание на зарево.

– Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.

– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.

– Глянь ка, точно в Москве.

Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.

– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.

Несколько людей присоединились к первым.

– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.

Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.

Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.

– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.

– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.

– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один из лакеев.

Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.

– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.

– Глянь ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!

– Потушат небось.

– Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.

Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)

Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.

– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.

– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.

– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.

И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.

– Да ты не видела?

– Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она.

И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.

Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.

– Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она.

– Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа.

С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.

– Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)

– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.

– Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, – сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. – Ну, ложись же.

– Ах, да… Я сейчас, сейчас лягу, – сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.

– Наташа, ты в середину ляг, – сказала Соня.

– Нет, я тут, – проговорила Наташа. – Да ложитесь же, – прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.

Графиня, m me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.

Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.

– Кажется, спит, мама, – тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.

Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из под одеяла, зябла на голом полу.

Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стой адъютанта. Наташа приподнялась.

– Соня? ты спишь? Мама? – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.

Ей казалось, что то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.

Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.

Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.

Весь день она жила только надеждой того, что ночью она уввдит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие то человека (это были доктор и камердинер).

Камердинер приподнялся и прошептал что то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в бедой рубашке, кофте и вечном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера; «Чего вам, зачем?» – только заставили скорее Наташу подойти и тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.

Он был таков же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.

Он улыбнулся и протянул ей руку.

Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постояниом беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.

Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что то понять и припомнить.

– Не хочу больше. Тимохин тут? – спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.

– Я здесь, ваше сиятельство.

– Как рана?

– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то.

– Нельзя ли достать книгу? – сказал он.

– Какую книгу?

– Евангелие! У меня нет.

Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.

– И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом.

Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.

– Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.

– Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер.

В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.

Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.

«Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мот только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: „И пити пити питии“ потом „и ти тии“ опять „и пити пити питии“ опять „и ти ти“. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательна держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“, – говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанъе тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к егв лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.

«Но, может быть, это моя рубашка на столе, – думал князь Андрей, – а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити пити пити и ти ти – и пити пити пити… – Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, – тяжело просил кого то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.

«Да, любовь, – думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что нибудь, для чего нибудь или почему нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от этого то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он… Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз поняд всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать…»

И пити пити пити и ти ти, и пити пити – бум, ударилась муха… И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.