Бёрбанк, Лютер

| Лютер Бёрбанк | |

| Luther Burbank | |

Лютер Бёрбанк, приблизительно 1902 год | |

| Место рождения: |

Ланкастер, штат Массачусетс |

|---|---|

| Место смерти: |

Санта-Роза, штат Калифорния, США |

| Научная сфера: | |

| Альма-матер: |

Академия Ланкастера |

| Известен как: |

Американский селекционер, учёный-дарвинист |

Лютер Бёрбанк (англ. Luther Burbank; 7 марта 1849 — 11 апреля 1926) — американский селекционер, садовод[1]. Помимо создания ряда новых сортов, востребованных сельским хозяйством США (картофель, яблоня, груша и другие культуры), Бёрбанк вывел несколько необычных растений — в частности, бесколючковый кактус и бескосточковую сливу, а также санберри[2]. Одним из наиболее известных достижений селекционера стало выведение в 1872 году сорта картофеля «Burbank». Мутация этого сорта под названием «Russet Burbank» в начале 21 века составляет около 50 %[3] производства картофеля в США, является в стране фактическим стандартом для производства картофеля фри и экспортируется за её пределы[4].

Бёрбанк последовательно придерживался эволюционизма, выступал в оппозиции к антидарвинистам во время «обезьяньего процесса» в США и признавал наследование приобретённых признаков по Ж.-Б. Ламарку[5]. После подавления развития генетики в СССР сторонниками Лысенко западные учёные стали воспринимать самого Бёрбанка (уже посмертно), как «лысенковца», а его селекционную деятельность — как дилетантскую и даже шарлатанскую[6].

В СССР в середине 1920-х годов имя Лютера Бёрбанка получило широкую известность благодаря Н. И. Вавилову[7]. В последующие годы Лысенко и его сторонники провозгласили Бёрбанка одним из классиков агробиологии[8].

Содержание

- 1 История жизни

- 2 Методы работы

- 3 Селекционные достижения Бёрбанка

- 4 Итоги научной и практической деятельности

- 5 Сочинения

- 6 Примечания

- 7 Литература

- 8 Ссылки

История жизни

Детство и школьные годы

Родился 7 марта 1849 года[1][10] в городе Ланкастере, в стороне от главной дороги на Гарвард[10], близ Бостона (штат Массачусетс) в семье фермера и фабриканта, тринадцатым ребёнком из пятнадцати детей[5].

Унаследовал от отца (шотландца) Самуила Уолтона Бёрбанка любовь к чтению, а от матери англичанки (урождённая Оливия Росс[10]) — эстетическое воспитание, пристрастие к выращиванию цветов[11].

Мать Бёрбанка устроила сад-парк, где росли садовые и лесные растения.

Будучи живым и любознательным мальчиком, Бёрбанк работал в саду, на ферме, на сахарной плантации, собирал дрова в лесу для отопления дома и для построенной дедом гончарной печи[12]. Описывая ландшафт близ Ланкастера, Бёрбанк упоминал мощные вязы, луга, холмы и долины, реку Нэйшуа, и маленькие, окруженные лесом озёра Новой Англии[10].

Из детских воспоминаний Бёрбанк сохранил впечатление о растущих среди снега сочных растениях, которые он обнаружил, гуляя по зимнему лесу. Зелёные плауны, стелющиеся камыши, сочные вьющиеся растения и жёлтые калужницы получали тепло от родника, который пробивался из земли. В отличие от своих спящих под снегом собратьев, они не удовлетворялись семью месяцами лета, и и радовали глаз яркими красками в лучах солнечного света[13].

Отец Бёрбанка, используя залежи высококачественной глины на своей ферме, выделывал глиняную посуду. Заводы и фабрики, которые выросли по соседству, сделали более выгодным производство кирпича. Для его обжига он скупал обширные лесные угодья и нанимал множество работников; он хорошо разбирался в качестве и цене леса на корню. Бёрбанк с братом Альфредом в возрасте 6—8 лет находил увлекательным, наряду с другими работниками фабрики, быть погонщиком волов, и развозить кирпич в Клинтон, Ланкастер, Гарвард и другие близлежащие города. С лесопилен Бёрбанков много материала поставлялось на пороховые и бумажные заводы в городе. Бёрбанк писал: «И каким же наслаждением было для меня доставлять материалы фабрикантам ковров, бумаги, тканей, проволоки и видеть изумительные процессы превращения сырья в такие полезные и прекрасные сложные формы»![10]

В доме Бёрбанков встречались представители духовенства, учителя, лекторы. В период назревавшего гражданского конфликта в США, интеллектуальные и религиозные волнения вызвали высказывания Дарвина и Уоллеса[10]. В круг друзей семьи Бёрбанков входили Эмерсон[11] и Агассис, геолог и автор работы «Эозойские известняки восточного Массачусетса»[10].

Влияние на мировоззрение юного Бёрбанка оказал его двоюродный брат Леви-Земмер (Леви Самнер[10]) Бёрбанк, преподаватель Падукайского колледжа[14][15].

Лютер Бёрбанк учился в Академии Ланкастера в штате Массачусетс, где он получил эквивалент среднего образования[5].

Каждая семья в Ланкастере должна была делать взносы на содержание унитарианской церкви. Посещение детьми церкви в воскресенье было обязательным и состояло из утреннего богослужения, воскресной школы с 12 часов, и второго богослужения после обеда. Эти богослужения воспринимались Бёрбанком как утомительные, так же как и шестидневное в неделю обучение в школе[10].

В 9—10 летнем возрасте он самостоятельно в течение октября и ноября построил дамбу через ручей на ферме, чтобы устроить каток. Это было разрешено под предлогом увеличения урожая клюквы. В Рождество каток был заполнен товарищами и одноклассниками. Сбор клюквы производился при помощи особого вида грабель с длинной ручкой. За час один человек мог собрать несколько бушелей ягод[10].

Бёрбанк как механик

С детства Бёрбанк живо интересовался вопросами механики, проводил опыты с моделями ветряных мельниц, изготовил из старого чайника паровой свисток. Изготовленную им миниатюрную паровую машину удалось продать для установки на небольшой лодке. В Ланкастерской академии Бёрбанка интересовали рисование и черчение[10].

Дядя Бёрбанка, Лютер Росс, заведовал деревообделочным отделом большой акционерной компании, у которой были заводы в Вустере, Гроутоне и Чикопии в штате Массачусетс. После окончания школы он стал работать на фабрике в Вустере, где проявил себя как изобретатель. Испытывая нехватку средств (оплата 50 центов в день за обточку плужных деталей целиком уходила на содержание), он повысил производительность токарного станка, зарабатывая уже 16 долларов в день. При обточке лесных материалов, однако, поднималась пыль, которая сказалась на его здоровье. Обладая достаточно слабым телосложением и здоровьем, он, к тому же, после ухода с фабрики пострадал от перегревания, пробежав 3 мили в очень жаркий день, чтобы сообщить начальству Бостонской и Главной Эймской железной дороги о том, что искры их паровозов вызвали пожар в лесу отца. Этот случай навёл его на мысль избрать своей профессией медицину, и в течение следующего года он продолжал учебные занятия, намереваясь стать врачом. Впоследствии он считал знания физиологии живых организмов полезными для своей деятельности в качестве селекционера. Однако, после смерти отца семья переехала в Гроутон, штат Массачусетс, где проявилась его врождённая склонность к садоводству[10].

Работа в Лунебурге

Недалеко от Ланкастера, в деревне Луненбург, Бёрбанк купил 17 акров хорошей земли вместе с домом и стал выращивать овощи и семена для сбыта на рынке. При этом он столкнулся с конкуренцией более опытных садоводов[10][16].

В своей книге «Жатва жизни» он впоследствии писал:

«Когда я начал работать, у меня не было никакого специального оборудования — кусок садовой земли и ничего более. Я не обладал ни микроскопом, ни ботаникой Грея[17],— всё, что у меня было, — мотыга и пара штанов. Я не получил сколько-нибудь систематического научного образования, у меня была лишь ненасытная жажда знания…»

Бёрбанк утверждал, что его овощи «были исключительно высокого качества». Он производил наблюдения и опыты над различными лесными и культурными растениями, включая, в частности, кукурузу и различные виды фасоли, нашёл способ выращивать раннюю сахарную кукурузу в соответствии с запросами рынка[10].

В это время, в 1872—1874 годах, он активно занимался селекцией картофеля, что привело к созданию знаменитого сорта «Бёрбанк». Однако, Бёрбанк посчитал, что задуманные опыты не могут дать полного эффекта в климатических условиях Новой Англии, и решил переехать в более тёплый климат. Он продал права на свой сорт за 150 долларов и истратил деньги на поездку в Санта-Розу в Калифорнии в 1875 году[10].

Работа в Санта-Розе (Калифорния)

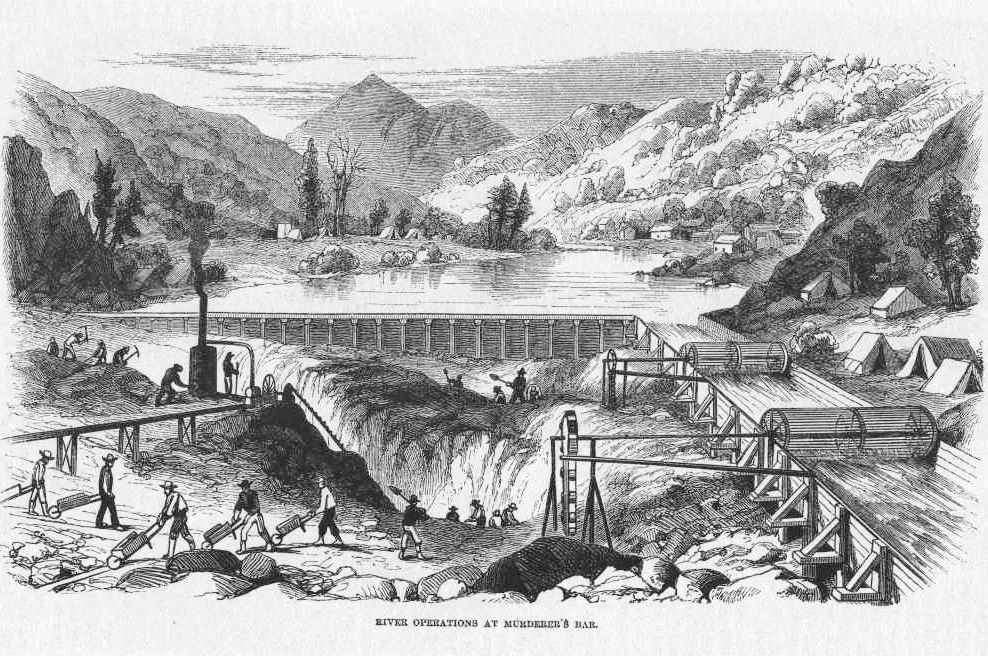

В 1864 году в Калифорнию, где были открыты золотые россыпи (см. Калифорнийская золотая лихорадка), уехали два старших брата Бёрбанка. Они сообщали в своих письмах различные подробности об этом крае. Из сообщений о климате района Тихоокеанского побережья США ему стало ясно, что эта местность наиболее подходит для проведения намеченных опытов. Два старших брата Бёрбанка жили в Калифорнии, в Томалесе, но туда он не поехал, поскольку этот район находился вблизи океана, и климатические условия, как он считал, не подходили для проведения опытов[10].

Получая письменные советы, и время от времени читая книги и статьи о Калифорнии, которые удавалось достать, Бёрбанк получил представление о различных районах. При выборе места для своих опытов он колебался между местностями Сан-Хосе и Санта-Роза, и наконец остановил свой выбор на Санта-Розе, хотя более крупный город Сан-Хосе, расположенный в центре большого плодоводческого района, по мнению некоторых его биографов, мог дать лучшие стартовые условия[10].

Поводом, который толкнул Бёрбанка к отъезду, как он впоследствии вспоминал, послужила размолвка с любимой им женщиной. Несмотря на это, они оставались друзьями на протяжении многих лет[15].

В 1875 году, в возрасте 26 лет, Лютер Бёрбанк, взяв в свой чемодан десять картофелин нового сорта, отправился на Запад[15].

В это время Санта-Роза представляла собой небольшую деревню без тротуаров и без плодовых садов, с пшеничными полями в округе, где Бёрбанку было трудно найти работу и обеспечить себе средства к существованию. Осенью 1876 года Бёрбанк приступил к работе в питомнике Пеппера в Петалуме — одном из первых питомников в Калифорнии, учреждённом в 1852 году. Там он работал в течение всей зимы и весны, ночью занимая комнату над теплицей, а днём работая во влажной почве. Заболев лихорадкой, он тяжело больным вернулся в Санта-Розу. Он писал: «Мой сосед, видя меня в таком тяжелом положении, доставлял мне свежее молоко, не надеясь, что я когда-нибудь смогу с ним расплатиться»[10]. Будучи выхожен нищей старушкой и имея четко определённую цель, он понемногу поправил своё благосостояние[11].

Тем не менее, описывая природу Калифорнии, он не оставлял энтузиазма и восторга перед чудесами новой земли. В одном из писем матери и сестре того периода он писал[10]:

«Санта-Роза расположена в удивительно плодородной долине, размером около 100 кв. миль. На основании виденного я твёрдо верю, что в отношении природы это лучшее место на земле. Климат прекрасный. Воздух такой, что просто получаешь наслаждение, вдыхая его. Солнечный свет такой чистый и мягкий. Горы, опоясывающие долину, прекрасны. Долина покрыта величественными дубами, которые размещены так красиво, что руки человеческие не сумели бы достичь такого совершенства. Я не могу описать этого. Я просто готов плакать от радости, когда с холмов смотрю на прекрасную долину. Сады Калифорнии полны тропических растений: пальм, инжира, апельсинов, винограда и т. д. Громадные деревья розы до 30 футов высотою, покрытые бутонами и цветами всех оттенков, собранными в кисти от 20 до 60, как грозди винограда (как бы мне хотелось высыпать бушели этих цветов вам в фартук!), возвышаются, вьются над домами. Английский плющ обвивает большие деревья — и всюду, всюду цветы».

Приехав в Калифорнию в октябре 1875 года, он только к осени следующего года смог впервые попытаться начать намеченную работу. Днём Бёрбанк работал у плотника, а долгие летние вечера, после дневной работы с молотком, мог посвятить организации небольшого питомника, и уходу за своими сеянцами. По его словам, благодаря плотницкой работе он сумел добиться общего уважения, и это обеспечивало ему постоянный заработок[10].

Десять привезённых клубней картофеля нового сорта были высажены на участке брата (братья оказывали ему дружеское содействие), и к концу второго сезона появился запас клубней нового сорта как на семена, так и на продажу. Продажа картофеля помогла заработать деньги, но, несмотря на более высокую урожайность, величину и гладкость клубней, требовалось время, чтобы покупатели предпочли этот сорт привычным красным сортам картофеля. Но со временем картофель Бёрбанк занял ведущее место на Тихоокеанском побережье[10].

Первый крупный заказ

Первым крупным заказом Бёрбанка было выращивание 20 тыс. сливовых деревьев в течение 9 месяцев 1881 года (на четвёртый год его работы в питомнике) для посадки новой плантации. Этот заказ был дан Уорреном Даттоном, состоятельным купцом и банкиром из Петалумы, который решил взяться за культуру слив в широких масштабах, по возможности без задержки. В марте 1881 года заказчик пришёл к Бёрбанку и спросил, может ли он поставить ему 20 тыс. деревьев для закладки сада той же осенью. Поразмышляв несколько минут, Бёрбанк счёл это необычное предложение реалистичным, если взять сеянцы миндаля как подвой и заокулировать их в июне. Даттон согласился финансировать опыт и оплатить необходимые расходы на рабочую силу и на приобретение семян миндаля для посева. Кроме двух акров в питомнике, Бёрбанк взял в аренду ещё дополнительно пять акров земли[10].

Бёрбанк был знаком со свойством миндаля, в отличие от всех других косточковых, «давать всходы так же быстро, как и кукуруза». Он приступил к проращиванию двадцати тысяч миндальных орехов. Семена были разложены на хорошо дренированный крупный песок и накрыты рогожей, на которую сверху насыпались ещё 2,5 см песка — это позволяло просматривать семена, приподняв рогожу.

Примерно через 14 дней семена стали прорастать, после чего их высаживали в питомнике. Сеянцы миндаля были высажены в ряды на расстоянии около 10 см друг от друга с междурядьями около 1,2 м. В конце июня, в июле и августе большие бригады окулировщиков провели окулировку (прививку глазками) французской сливы на подвои миндаля. Спустя примерно 10 дней, когда глазки прижились, верхушки миндального подвоя, чтобы затормозить их рост и стимулировать рост глазков, были надломлены на высоте примерно 20 см от земли. После того как побеги сливы достигли 30 см в высоту, верхушка подвоя окончательно срезалась. К 1 декабря около 19 500 деревьев были готовы к высадке, остальные были готовы на следующий год. Плодовый сад был разбит на площади в 200 акров за один сезон[10]. Бёрбанк вспоминал: «Обрадованный заказчик назвал меня волшебником и с большим удовольствием оплатил счёт»[15].

Плодовый питомник Бёрбанка

Бёрбанк продавал свои саженцы без коммивояжёров, наличие которых увеличивало бы риск сбыта непроверенных растений, и к нему за саженцами начали стекаться фермеры издалека, за 100 и более миль. Число клиентов настолько увеличилось, что иногда создавались большие очереди[10].

Впоследствии Бёрбанк приобрёл в Санта-Розе сырую площадь, бывшую дном пруда, которая требовала осушения. Он установил систему дренажных труб на глубине 120 см, которая отводила дождевую воду в ближайший ручей, а в засушливую — напротив, увлажняла почву[15]. Кроме того, потребовалось удобрить тяжелую глинистую почву запахиванием в неё при помощи бригады рабочих 1800 возов навоза, поскольку он был дёшев и находился поблизости[10].

Желая повысить уровень промышленного садоводства в своём питомнике, и рассуждая о возможности ускоренного выведения качественных сортов, он писал[15]:

«Природа имеет в своем распоряжении множество разнообразнейших способов решать любой сложности задачу создания новой формы растения, не боясь неудач и не ограничиваясь сроками. Человек при своей интеллигентности, применяя систему, по которой действует природа, может и должен найти свои приёмы быстрого создания новых растений. Он не может мириться с миллионами неудач и ждать успеха создания новой формы тысячелетия».

Бёрбанк совершал поездки в окружающие районы, чтобы выполнить заказы восточных и иностранных фирм на семена и луковицы местных растений Калифорнии. В 1880—1881 годах он посетил район гейзеров, который оказался богат новыми растительными формами.

Около 1884 года питомник Бёрбанка занял прочное место среди предприятий такого типа, давая доход в 10 тысяч или более долларов в год[10].

Первая партия японских семян и сеянцев поступила к Бёрбанку 5 ноября 1884 года. Готовясь к её прибытию, он приобрёл участок Диммик и за несколько месяцев до этого подготовил опытные делянки для выращивания представителей экзотических видов плодовых. На следующий год Бёрбанк смог приобрести ферму в Себастополе, на реке Рашен-Ривер, в 7 милях от Санта Роса, где условия были более благоприятными для выращивания некоторых типов растений. Вторая посылка из Японии, включавшая сливу, пришла 20 декабря 1885 года. Опытный участок в Себастополе размером 18 акров, где предполагалось высадить её и культивировать, он приобрёл восемью днями позже[10].

Имя Бёрбанка, а также его фермы в Санта-Розе и в Себастополе, постепенно получили известность не только в США, но даже за океаном. Его методы выведения новых сортов, однако, встретили неприятие ряда современных ему учёных, которые сомневались в их обоснованности. Один из проповедников с церковной кафедры доказывал, что «он идёт наперекор воле Божией. Если бы такие новые формы были нужны, то Творец сам позаботился бы об их создании»[11].

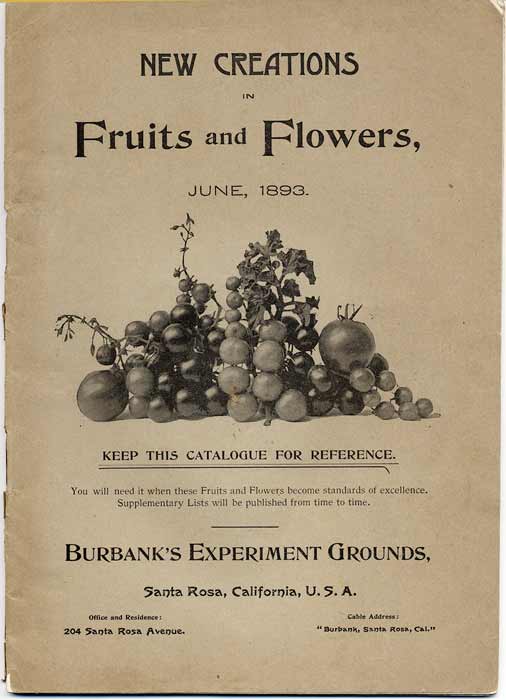

C 1893 года Бёрбанк прекратил торговые операции и сосредоточился на селекции растений[11].

Бёрбанк переписывался с европейскими и австралийскими известными растениеводами и фирмами, обмениваясь с ними дикорастущими растениями Калифорнии и полезной информацией. В своей книге «Жатва жизни» он впоследствии писал[15]:

«Эта работа доставила мне много радости и, кроме того, дала деньги. Мало кому известно, но это факт, что калифорнийские дикорастущие цветы и кустарники в Англии и других европейских странах сделались любимыми садовыми растениями».

Бёрбанк вёл переписку и с простыми людьми, прочитавшими газетные заметки и объявления. Они присылали знаменитому садоводу посылки с семенами и клубнями из различных уголков Земного шара[15].

Влияние работ Дарвина

На молодого Бёрбанка большое впечатление произвела вышедшая в 1868 году работа Чарльза Дарвина «Изменчивость животных и растений в одомашненном состоянии» (англ. Charles Darwin «The Variation of Animals and Plants Under Domestication»)[18] Бёрбанк вспоминал:

«Эта книга открыла мне новый мир — трудно себе представить, какое значение имела для меня эта книга!».

Другой труд Дарвина, который вышел в 1877 году, «Действие самоопыления и перекрестного опыления в растительном царстве» (англ. Charles Darwin «The Effects of Cross- and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom»), также попал в руки Бёрбанка и поразил его следующим замечанием: «Поскольку растениям свойственно столько различных и приносящих результаты способов оплодотворения путём скрещивания, из этого факта можно было бы заключить лишь то, что они извлекают отсюда большую пользу, и задача настоящего труда и состоит в том, чтобы показать характер и значение полученных таким путём преимуществ»[15].

Об учении Дарвина он впоследствии высказывался так:

«Моя приверженность в течение всей моей жизни к учению Чарльза Дарвина не была слепой верой в его авторитет; некоторые из его теорий я даже взял вследствие моего небольшого опыта сперва под сомнение. Но со временем у меня все больше было случаев практически проверить его теории в саду и в поле, и чем старше я становился, тем крепче я убеждался, что он — действительный учитель, а все другие — только ученики, как и я сам».

Узнав об анти-дарвинском судебном процессе над учителем Скопсом (см. Обезьяний процесс), Бёрбанк поднял свой голос в защиту учения Дарвина и заявил, что всю жизнь следовал дарвинизму. Он считал, что выведенные им сорта обязаны своим появлением Чарльзу Дарвину[15].

Общественное и научное признание

Официальные сведения о проводимой работе появились в опубликованной в июне 1893 года брошюре «Создание новых плодов и цветов», где на 50 страницах был приведён список новых растений. Эта публикация вызвала всеобщий интерес, однако ряд ботаников и растениеводов, за исключением лично посетивших участки Бёрбанка, открыто выражали недоверие. Со временем опытная работа подверглась внимательному осмотру многочисленными посетителями, включая видных помологов, садоводов и ботаников всего мира, скептицизм исчез, а в журналах и книгах появились заметки, которые отмечали и высоко оценивали новую работу. Профессор Де Фриз, который посещал опытные участки Бёрбанка, сказал, что упомянутый каталог 1893 года дал автору «мировую известность и познакомил его почти со всеми наиболее крупными садоводческими фирмами на земле»[10].

Официальные сведения о проводимой работе появились в опубликованной в июне 1893 года брошюре «Создание новых плодов и цветов», где на 50 страницах был приведён список новых растений. Эта публикация вызвала всеобщий интерес, однако ряд ботаников и растениеводов, за исключением лично посетивших участки Бёрбанка, открыто выражали недоверие. Со временем опытная работа подверглась внимательному осмотру многочисленными посетителями, включая видных помологов, садоводов и ботаников всего мира, скептицизм исчез, а в журналах и книгах появились заметки, которые отмечали и высоко оценивали новую работу. Профессор Де Фриз, который посещал опытные участки Бёрбанка, сказал, что упомянутый каталог 1893 года дал автору «мировую известность и познакомил его почти со всеми наиболее крупными садоводческими фирмами на земле»[10].

Бёрбанк получил поддержку института Карнеги в 1905 году, до этого производя опыты на собственные средства. Институт предложил помощь в размере 100 000 долларов (по 10 000 в год), в основном, для организации сложной записи «родословной» выводимых сортов, чтобы многие тысячи выводимых им форм получили документальное описание[11].

Прикомандированные молодые научные сотрудники (Холл и др.), однако, оказались в затруднительном положении: работа Бёрбанка была объемной, требовала обширных объяснений, и не имела документально-точных записей. Черновики же были понятны только самому Бёрбанку. Учёные специалисты вынуждены были отказаться от этой задачи[15].

В 1914—1915 годах в США было издано 12-томное описание 1250 наиболее выдающихся новых растений Бёрбанка[9]. Будучи снабжённым цветными фотографиями плодов, цветов и др., оно было живо и увлекательно написано, но отчасти лишено научно-документального характера изложения[15].

Попытка чтения университетских лекций в Станфордском университете не удовлетворяла Бёрбанка, поглощенного целиком опытами над растениями[15].

Значительные заслуги Бёрбанка в области селекции были признаны особым постановлением конгресса Соединённых Штатов[15].

С Бёрбанком поддерживали дружеские отношения представители «Белого дома» в Вашингтоне. Федеральное министерство земледелия использовало услуги Бёрбанка в качестве советника по вопросам растениеводства. Бёрбанк был идейным основоположником вашингтонского «Бюро растительной индустрии», которое занималось реорганизацией культурной флоры США[15].

Публикации в печати, почётные выборы в научные общества, награды, дипломы умножались с каждым годом на протяжении его более чем полувековой карьеры. В то же время, Бёрбанк жаловался на нехватку средств при расширении своих опытов и невозможность запатентовать по законодательству того времени свои образцы растительных форм[15].

По утверждению БСЭ, Бёрбанк не получал финансовой поддержки от правительства США, и постоянно нуждался в средствах. «Работы Бёрбанка в Америке не получили должного развития, многие выведенные им сорта утеряны или забыты»[1].

Однако, в 1986 году выдающиеся заслуги Бёрбанка были официально признаны организацией, отдающей должное вкладу наиболее видных изобратателей человеческого общества — National Inventors Hall of Fame.

Среди соседей Бёрбанка, которые часто навещали Санта-Розу, был писатель Джек Лондон, живший неподалеку в долине Сонома. У Бёрбанка было много друзей и доброжелателей, среди которых — Томас Эдисон, а также другие известные американцы. Будучи простым и общительным по характеру, он столкнулся с обилием одолевавших его посетителей, и был вынужден ограничить свои дружеские контакты ради опытов с растениями[15].

Методы работы

Бёрбанк использовал методы межсортовой, межвидовой и межродовой гибридизации, а также семена, полученные от свободного опыления[1]. Его работу отличали массовость отбора сеянцев после их скрещивания, прививки сеянцев в крону деревьев с целью ускорения их плодоношения, а также отбор по косвенным признакам, таким как форма и качество листа.

Бёрбанк использовал методы межсортовой, межвидовой и межродовой гибридизации, а также семена, полученные от свободного опыления[1]. Его работу отличали массовость отбора сеянцев после их скрещивания, прививки сеянцев в крону деревьев с целью ускорения их плодоношения, а также отбор по косвенным признакам, таким как форма и качество листа.

Отдалённая гибридизация

Основным методом селекции, которым пользовался Бёрбанк, был отбор после отдалённого скрещивания растений, принадлежащих зачастую не только к различным видам, но и к разным родам. Это увеличивало разнообразие признаков у потомства. Этот способ селекции был общим у Бёрбанка и русского селекционера И. В. Мичурина. Для обоих селекционеров был характерно большое разнообразие вовлеченных в опытную работу культур, сортов и диких видов растений. Бёрбанк писал[10]:

«Простейший метод работы по улучшению растений заключаетется в отборе лучших сеянцев от свободного опыления. Расширение этого метода требует внутривидового перекрёстного оплодотворения с последующим отбором. Можно использовать ещё более смелый метод, требующий гораздо большего времени для отбора, а именно — гибридизацию различных видов. Наконец, метод может быть построен таким образом, что для выведения нового сорта в гибридизацию вовлекаются несколько различных видов»[10].

Массовый отбор

Особенностью работ Бёрбанка является массовость скрещиваний и значительное количество выращиваемых гибридов. В частности, сеянцев ромашки у Бёрбанка было около 500 тыс., а слив — 7 миллионов. При таких объёмах производилась строгая браковка. Бёрбанк утверждал, что он сж`г на одном костре 65 тыс. гибридов ежевики и оставил лишь несколько единиц лучших.

На опытной плантации Бёрбанка одновременно проводилось, по крайней мере, 3 тыс. различных серий опытов — нередко число сеянцев одной популяции достигало 1 млн. Для теоретиков в области наследственности растений такой подход к гибридному потомству дал бы неполные данные, поскольку при этом отбирались несколько индивидуумов, наиболее близко подходящих к намеченному идеалу, и безжалостно уничтожались остальные. По мнению Бёрбанка, это дублировало метод самой природы, с тем различием, что имелись в виду не способности к выживанию в природных условиях, а потребности и вкусы человека[10].

И. В. Мичурин критиковал массовые посевы с последующим отбором в условиях российского климата, считая этот метод «кладоискательства» пригодным лишь для благоприятного климата Калифорнии и других подобных местностей. Он утверждал: «У нас же, в особенности, в северной и средней полосах СССР, при наших суровых климатических условиях с относительно коротким вегетационным периодом, на таком способе далеко не уйдешь»[19].

Контроль формы и качества листа

Бёрбанк указывал на связь между формой листа и качеством плодов в селекции растений: правильные и хорошо сформированные листья являются косвенным признаком хороших плодов, и наоборот. Эта особенность позволяла Бёрбанку осуществлять массовую селекцию сеянцев плодовых растений, не дожидаясь того момента, когда они начнут плодоносить[9].

Прививка сеянцев в крону взрослого дерева

Бёрбанк рекомендовал прививку гибридными черенками плодоносящих деревьев, чтобы быстрее получить первые плоды в селекционной работе. Например, при получении Бёрбанком бескосточковой сливы, сеянцы, полученные от скрещивания бескосточковой терносливы с французской венгеркой, прививались и плодоносили, после чего все прививки, за исключением немногих наиболее перспективных, были удалены с деревьев, и опыт продолжался только с одними отобранными[10]. И. В. Мичурин предостерегал против бездумного применения этого метода, и указывал на сильное и зачастую не всегда благоприятное влияние подвоя на гибридные сеянцы плодовых растений[20].

Селекционные достижения Бёрбанка

По данным энциклопедии Британника, Лютер Бёрбанк вывел более чем 800 новых сортов и разновидностей растений[21], включая 113 разновидностей сливы, 20 из которых имели коммерческую ценность, 10 коммерческих разновидностей ягодных культур и более чем 50 разновидностей лилий[21].

Вальтер Ховард (Walter L. Howard), помолог Калифорнийского университета (Беркли), в течение 10 лет анализировал сорта, выведенные Бёрбанком[22].

В 2006 году Вильям Стэнсфилд в статье, посвящённой Л. Бёрбанку (опубликована в Journal of Heredity)[6] со ссылкой на статью этого исследователя[23] утверждал, что Бёрбанк вывел свыше 200 сортов только фруктовых растений, включая следующие из них:

| Культура | Число выведенных Бёрбанком сортов (Howard 1945)[6][23] |

|---|---|

| Яблоня | 10 |

| Ежевика | 16 |

| Малина | 13 |

| Земляника | 10 |

| Плодоносящий кактус | 10 |

| Вишня | 10 |

| Инжир | 2 |

| Виноград | 4 |

| Нектарин | 5 |

| Персик | 8 |

| Груша | 4 |

| Плумкот | 11 |

| Айва | 11 |

| Миндаль | 1 |

| Каштан со съедобными плодами | 6 |

| Грецкий орех | 3 |

| Слива и чернослив | 113 |

Помимо картофеля и садовых культур, в этом бюллетене Вальтер Ховард [23] [24] указывал на другие выведенные Бёрбанком сорта:

| Культура | Число выведенных Бёрбанком сортов (Howard 1945)[23][24] |

|---|---|

| Зерновые и кормовые культуры | 9 различных видов |

| Овощные культуры | 26 различных видов |

| Декоративные растения | 91 различный видов |

В целом, специалисты предполагают, что число выведенных Бёрбанком сортов для американского садоводства и сельского хозяйства составляет от 800 до 1000[6].

Необычные гибриды, выведенные Бёрбанком

По данным Большой советской энциклопедии, Бёрбанк вывел следующие сорта растений:

- Овощи, в том числе:

- Плодовые растения:

- слива без косточки[1]

- плумкот (гибрид абрикоса и сливы)[1]

- кактус без колючек. Этот кактус давал плоды с высокими вкусовыми качествами, а также ценный корм для скота[1]

- карликовый каштан, который приносил съедобные плоды на 2-м году жизни[1]

- грецкий орех с тонкой скорлупой[1]

- айва с запахом ананаса[1]

- белая ежевика[1]

- ежевика без шипов[1]

- ягода «ежемалина» (гибрид ежевики и малины)[11]

- Декоративные растения — 91 сорт (культивар), в том числе:

«Картофель Бёрбанка»

Бёрбанк считал, что выведение этого сорта картофеля было первым важным его достижением в селекции, и оно должно было остаться наиболее важным. Тем не менее, успех в этом деле не был связан ни со сложной гибридизацией, ни с тщательными трудоёмкими отборами, к которым Бёрбанк прибегал впоследствии.

Бёрбанк считал, что выведение этого сорта картофеля было первым важным его достижением в селекции, и оно должно было остаться наиболее важным. Тем не менее, успех в этом деле не был связан ни со сложной гибридизацией, ни с тщательными трудоёмкими отборами, к которым Бёрбанк прибегал впоследствии.

Это произошло в 1872 году, благодаря случайной находке семенной ягоды на одном кусте картофеля сорта «Ранняя роза». Этот сорт картофеля плодов не даёт, и семенная ягода была исключением из правил. Молодой Бёрбанк решил выяснить, что получится, если посеять эти семена. Наблюдая за созреванием ягоды, в один из дней Бёрбанк с ужасом обнаружил её потерю, но после тщательных многодневных поисков нашёл её на расстоянии нескольких футов — это, по его предположению, могли проделать любопытные птицы или случайно пробежавшая по картофельной гряде собака. Он предпринял все меры предосторожности, чтобы семена надёжно сохранялись в течение зимы. Бёрбанк извлек семена из ягоды и обнаружил, что их было 23. С наступлением весны в 1873 года он посеял семена в открытый грунт (впоследствии он считал, что более безопасным с точки зрения защиты от животных или насекомых было бы посеять ценные семена в ящики), и из каждого семечка получил ростки, нежные семядоли, которые выросли в пышный куст. Ни один из этих кустов не дал семенных ягод, однако под каждым из них образовались клубни очень различного типа. Выбрав из них лучшие клубни белого цвета и особо хорошего качества, он приступил к их размножению.

Бёрбанк сообщил о новом сорте сначала одному из предпринимателей (который отклонил его), а затем — Джеймсу Грегори, жителю города Марблхед штата Массачусетс, которому он послал образцы нового картофеля. Грегори испытал картофель и был доволен результатами, и пригласил Бёрбанка для личной встречи. Грегори, по словам Бёрбанка, содержал интересный сад и хорошее семенное хозяйство. Бёрбанк уговорил своего друга X. Брауна сопровождать его в поездке к этому садоводу. Бёрбанк сохранил самые приятные и яркие воспоминания о дне, проведенном в садах Грегори, и о гостеприимстве, которое оказали ему хозяин сада и его семья. Сорт был продан Грегори за 150 долларов, хотя первоначально Бёрбанк запрашивал 500. У Бёрбанка по договорённости с Грегори осталось 10 клубней нового сорта, которые он интродуцировал в Калифорнии. Название «сеянец Бёрбанка» (Burbank’s Seedling) было дано картофелю покупателем. Грегори впоследствии утверждал в своем письме, что «тот, кто вывел такой сорт, заслуживает того, чтобы этот сорт носил его имя».

После того, как Бёрбанк лично интродуцировал этот сорт в Калифорнии, предубеждение против картофеля с белыми клубнями было преодолено, и сорт Бёрбанк стал стандартным сортом на побережье от Аляски до Мексики. Департамент земледелия США оказал помощь по распространению сорта Бёрбанк, посылая его в различные штаты, среди которых был и Орегон, где этот сорт вскоре стал очень популярным. Сорт Бёрбанк давал лучшие результаты на сухой песчаной почве и в умеренно прохладном влажном климате, в частности, в долинах Сакраменто и Сан-Хоакин. Отдельные фермы в то время засаживали картофелем Бёрбанка от 40 до 400 га каждая. В районе Салинас, штат Калифорния, условия оказались наиболее благоприятными для этого сорта картофеля. За сезон 1906 года на Тихоокеанском побережье США было получено свыше 6 млн бушелей картофеля Бёрбанк, и урожай был относительно стабильным за предшествующие этому году 15—20 лет[10].

После того, как Бёрбанк лично интродуцировал этот сорт в Калифорнии, предубеждение против картофеля с белыми клубнями было преодолено, и сорт Бёрбанк стал стандартным сортом на побережье от Аляски до Мексики. Департамент земледелия США оказал помощь по распространению сорта Бёрбанк, посылая его в различные штаты, среди которых был и Орегон, где этот сорт вскоре стал очень популярным. Сорт Бёрбанк давал лучшие результаты на сухой песчаной почве и в умеренно прохладном влажном климате, в частности, в долинах Сакраменто и Сан-Хоакин. Отдельные фермы в то время засаживали картофелем Бёрбанка от 40 до 400 га каждая. В районе Салинас, штат Калифорния, условия оказались наиболее благоприятными для этого сорта картофеля. За сезон 1906 года на Тихоокеанском побережье США было получено свыше 6 млн бушелей картофеля Бёрбанк, и урожай был относительно стабильным за предшествующие этому году 15—20 лет[10].

Специалисты Департамента земледелия в Вашингтоне в начале XX века подсчитали объём продаж этого сорта, он составил 17 миллионов долларов[10][15].

Сорт картофеля, выведенный Бёрбанком, был устойчив к болезням и экспортировался для борьбы с картофельной эпидемией и неурожаем в Ирландии[5].

Позже сорт картофеля Бёрбанка был подвергнут отбору, и разновидность с красновато-коричневой кожицей была названа картофелем Russet Burbank. Сегодня этот сорт широко культивируется и пользуется значительной популярностью в США. В частности, в ресторанах Макдоналдс картофель фри делают из Russet Burbank[25][26].

Сорт картофеля Russet Burbank доминирует до настоящего времени на северо-западе тихоокеанского побережья США и в штате Айдахо[27][28][29].

Сорта сливы, выведенные Бёрбанком

Наибольших успехов Бёрбанк добился в работе со сливой, создав, согласно энциклопедии Britannica и другим авторитетным источникам, 113 сортов этой культуры, 20 из которых имели коммерческую ценность, особенно в Калифорнии и Южной Африке[1][5][21][30][31].

Бёрбанк приступил к опытам со сливами в 1880-е годы. В то время в Калифорнии разводили всего три сорта, один из них Бёрбанк считал непригодным даже для опытов, а два других давали плоды, которые не переносили транспортировки[15].

Перелистывая книги в Торговой библиотеке Сан-Франциско, Бёрбанк случайно натолкнулся на рассказ одного американского моряка; его внимание привлекло упоминание о сливе с красной мякотью исключительного качества, которую он видел и ел в провинции Сацума в Южной Японии. Приступая к выписке семян растений и луковиц из Японии, Бёрбанк попросил Исаака Бантинга, англичанина, торговца луковицами в Йокогаме, выполнявшего его заказы, раздобыть указанную сливу. Бантинг выполнил это поручение, однако, первая партия молодых деревьев, отправленная им, прибыла к Бёрбанку 5 ноября 1884 года в таком состоянии, что он отчаялся сделать что-либо с ними. Он немедленно послал заказ на новую партию и дал точную инструкцию относительно упаковки. Спустя год с небольшим, 20 декабря 1885 года, прибыли двенадцать сеянцев. Спустя несколько дней после прибытия сеянцев Бёрбанк приобрёл ферму Голд-Ридж в Себастополе, в восьми милях от своего участка в Санта-Розе, и здесь подросшие молодые черенки были привиты на старые деревья, чтобы ускорить их плодоношение. Одно из растений дало плоды на следующее лето, остальные — в течение одного или двух последующих сезонов[10].

Японские сливы отличались изменчивостью своих признаков, поскольку в Японии был обычай выращивать их из семян, а не путём прививки, как это было принято в Америке и в Европе. Каждый из двенадцати полученных сеянцев дал плоды с различными интересными признаками, а два из них дали плоды, по мнению Бёрбанка, совершенно исключительного качества. Эти два деревца послужили основой для создания двух новых сортов. Профессор X. Е. ван Диман, помолог Департамента земледелия Соединенных Штатов, заинтересовался новым сортом сливы и рекомендовал немедленно его внедрять. Он предложил дать ему наименование «Бёрбанк», что и было сделано в 1889 году[10].

Бёрбанк скрещивал японские сливы как между собой, так и с другими сортами слив, которые он получил из разных частей мира. На протяжении 15 лет Бёрбанк собрал мировую коллекцию слив, которые послужили ему основой для селекционной работы. При скрещивании Бёрбанк производил испытание и тщательный отбор гибридов сразу по многим критериям. В «Жатве жизни» он писал[32]:

«Даст ли дерево хороший урожай? Хорошо ли плоды раскинуты по ветвям? Хорошо ли висит зелёный плод, сопротивляется ли он ветру и встряхиванию дерева? Какое сопротивление он оказывает болезням и гниению? Это лишь некоторые из многих вопросов, которые я должен поставить и на которые плод должен хорошо ответить, иначе он не выдерживает экзамена. … Вопрос за вопросом, проба за пробой, опыт за опытом — принятие, условное согласие, сомнение, отказ — плод должен удовлетворять не одному и не двум, а целому десятку, пятидесяти, сотне требований; если этого нет, то он выходит из соревнования. И не следует думать, что это работа на два-три года. Я уже двенадцать лет работал над одной нектариной, которая, как я надеюсь, лишь в этом году будет настолько крупной, что я смогу её выпустить в свет».

На протяжении 25 тысяч опытов, Бёрбанк вывел около 60 высококачественных сортов, из которых 12 оказались выдающимися, и поднявшими культуру слив в Америке и в мире. При этом 13 сортов Бёрбанк вывел из европейских слив, 14 — из американских и 38 — из азиатских — японских и китайских[15].

Лучшие сорта сливы, выведенные Бёрбанком[1]:

- Санта-Роза

- Уиксон

- Бёрбанк

- Америка

- Бьюти

- Чернослив сахарный

- Клаймакс

- Дюарт

- Широ

Многие из выведенных Бёрбаком сортов сливы разводят, кроме США, также в Аргентине, Южной и Северной Африке, Новой Зеландии и Австралии[1].

В СССР, а затем — в России и в других постсоветских странах можно встретить сорта слив, родословная которых тесно связана с сортами Бёрбанка. Например, известен сорт алычи Десертная, выведенный в Никитском ботаническом саду — слива Бёрбанк × алыча Таврийская (автор К. Ф. Костина).

Бескосточковая слива

Сливу без косточки Бёрбанк получил из присланной ему одним из его корреспондентов французской сливы, которая считалась непригодной из-за мелких, несъедобных и кислых ягод, но косточка у неё была недоразвита. Путём длительного ряда скрещиваний с культурными сортами он получил разновидности сливы, плоды которых были одновременно крупными, и почти лишёнными косточек[15].

Бёрбанк писал:

С вопросом о бескосточковой сливе ко мне обращались чаще, чем в отношении других выведенных мною растений. Всегда всех интересовало, что слива, не отличаемая по внешнему виду от всякой другой, является бескосточковой. Даже посетители, для которых это не было неожиданностью, раскусив плод сливы, не могли удержаться от удивления, когда их зубы прокусывали сливу так же легко, как плод земляники[10].

В качестве исходного материала Бёрбанк использовал так называемую бессемянную сливу, которая росла во Франции и была известна там под названием «Бескосточковая» (Sans Noyau). Около 1890 года он получил черенки этой сливы из питомника братьев Трансом во Франции. Черенки были привиты на одно из деревьев сливы и через некоторое время дали урожай синевато-чёрных плодов, которые были сочными и очень кислыми на вкус, величиной с клюкву.

Оригинальное растение имело вид раскидистого колючего кустарника, и не имело никакой ценности, за исключением редкого свойства бескосточковости (оно проявлялось не на всех плодах). Цветки этой «уродливой» сливы были оплодотворены пыльцой французской венгерки и пыльцой других многочисленных слив и венгерок, а полученные сеянцы были привиты для ускорения плодоношения[10].

В 1904 году из большой партии сеянцев Бёрбанк получил два, которые, как ему казалось, имели требуемые свойства. Он пытался определить качества будущего дерева по качествам листа и стебля задолго до вступления дерева в плодоношение, и его предположения оправдались: была получена крупноплодная слива почти совершенно без косточек: в отдельных плодах случайно встречались очень тонкие остатки их, в виде небольшого полумесяца или пятнышка с одной стороны ядра. Вместе с тем плоды были крупными, обладали хорошим вкусом и не уступали по своим качествам французской венгерке. Сверх того, как часто бывает у гибридов, когда одна родительская форма является дикорастущим растением, новая слива оказалась очень урожайной. Бёрбанк полагал, что помимо более высокой товарной ценности, бескосточковая слива не тратит на построение косточки значительные ресурсы, и у бескосточковых слив они могут направляться в повышение урожайности[10].

Поскольку семена бескосточковых слив не были защищены панцирем от внешних воздействий (плесень, грибки, насекомые и др.), Бёрбанку приходилось использовать особые условия хранения семян такой сливы: он делал попытки хранить их в леднике, в стерилизованных опилках, в древесноугольном порошке и в песке. Семена, содержавшиеся в леднике, проросли сразу и в течение недели все взошли, тогда как семена из других партий, собранные от тех же самых деревьев, не прорастали около шести недель. Однако, сеянцы из семян, сохранившихся в леднике, отличались более слабым ростом. Впоследствии Бёрбанк использовал стерилизацию таких семян в слабом растворе бордосской жидкости (медный купорос и известковая вода) и хранил их во влажных опилках, прошедших кипячение.

Одна из бескосточковых слив Бёрбанка имела вместо семени только желеобразное вещество. Сливы с такой аномалией нельзя размножать семенами[10].

Кактус без колючек

В книге «Жатва жизни» Бёрбанк писал:

В книге «Жатва жизни» Бёрбанк писал:

«Самые тщательные, дорогие и самые утомительные эксперименты, которые я когда-либо предпринимал, были проделаны над кактусом. Я раздобыл себе больше чем шестьсот различных сортов кактусов, которые я посадил и за которыми наблюдал. В общей сложности я потратил на эту работу больше шестнадцати лет… Моя кожа походила на подушку для иголок, столько торчало в ней колючек… Иногда у меня на руках и лице было их так много, что я должен был срезать их бритвой или соскабливать наждачной бумагой…[33]

Среди собранных Бёрбанком исходных форм кактуса были и мясистые кактусы с мощными колючками, и мелкие несъедобные кактусы без колючек из расщелин скал, а также вполне пригодные для употребления, но медленно растущие и не подходящие для хозяйственного выращивания виды. Бёрбанк поставил своей целью объединить полезные признаки в новых сортах кактусов[15].

При выведении новых сортов кактуса отмечалась низкая склонность этих растений к изменчивости их основных признаков и свойств[15]. Кроме того, сами колючки были устойчивым признаком, который с большим трудом поддавался селекции. Бёрбанк писал:

Мне пришлось иметь дело с глубоко укоренившейся особенностью кактуса, почти такой же древней, как и само растение, потому что оно должно было с самого начала покрыться этим предохранительным панцирем, чтобы не оказаться жертвой ищущих пищи животных. Моя работа подвигалась лишь медленно, и я терпел много поражений… Наконец мне удалось вывести кактус без колючек. Пока растение получается с помощью отводков, сохраняются признаки получаемого вида, но даже и у этой разновидности бывают „рецидивы“, когда растение выводится из семян; на это растение нельзя положиться. Быть может потребуются сотни поколений, пока кактус не будет больше думать о колючках при образовании семян».

Выведенные Бёрбанком сорта кактусов из рода Опунция (Opuntia) имели гладкую поверхность съедобных плашек и могли поедаться кроликами или козами в качестве фуражного растения, в отличие от диких сородичей этих кактусов. Помимо «плашек» (видоизменённых стеблей), Бёрбанк отбирал сорта кактусов по виду и качеству их плодов. Мякоть плодов кактуса сочнее большинства сортов яблок, но может напоминать по своему вкусу яблоки или груши. Различные сорта кактуса имели различную окраску плодов: белую, жёлтую или ярко-красную[15].

Плоды появлялись только на четырёх-пятилетнем растении, что увеличивало сложность их селекции по признаку качества плодов. Обильные урожаи на самых плохих почвах почти без ухода позволили считать кактусы самыми урожайными плодовыми растениями мира.

В последние годы жизни Бёрбанк вывел сорта кактусов, пригодные для более холодных по климату стран[15].

Выведенный Бёрбанком сорт опунции без колючек служил прекрасным кормовым растением, а его плоды могли использоваться в пищу в качестве конкурирующего с апельсинами фрукта[11].

Он давал урожай от 150 до 300 тонн зелёной массы с одного акра (акр — 4047 м²). Ткани кактуса содержали более 90 % воды, сахар и полезные минеральные вещества. К сожалению, многие полезные свойства новых и хозяйственно ценных в пустынной местности кактусов были утеряны, не передаваясь по наследству[34].

Новые сорта грецких орехов

Скрестив два сорта грецкого ореха, Бёрбанк получил гибрид, достигавший полной зрелости в возрасте 14 лет, который мог в относительно короткие сроки снабжать ценной древесиной хозяйство США[11].

Скрестив два сорта грецкого ореха, Бёрбанк получил гибрид, достигавший полной зрелости в возрасте 14 лет, который мог в относительно короткие сроки снабжать ценной древесиной хозяйство США[11].

Бёрбанк обратил внимание на значительное разнообразие грецких орехов, которые встречаются в природе, и рекомендовал их в качестве объекта для работы начинающих селекционеров. Разновидности дикорастущих грецких орехов различаются по величине ореха, толщине скорлупы, по вкусу ядра, а также и по другим особенностям, таким как урожайность, срок созревания, форма кроны, мощность развития и т. д. Бёрбанк рекомендовал делать прививки сеянца в крону плодоносящего дерева, чтобы не ждать несколько лет до созревания растения, и иметь возможность ускоренно производить отбор по качеству плодов. Прививка грецкого ореха удаётся относительно легко, при этом предпочтительной является прививка в расщеп клинообразным вырезом.

Бёрбанк вывел ряд форм этого растения, в том числе известный сорт ореха «Санта-Роза с бумажной скорлупой» (Santa Rosa Soft-Shell) — значительная урожайность сочеталась в нём с наличием легко ломающейся от нажатия пальцем скорлупы. Бёрбанк получил этот сорт от дерева с тонкой скорлупой орехов, которое росло на одной из улиц Сан-Франциско. Скорлупа отдельных орехов этого дерева была настолько тонка, что иногда не срасталась, и птицы легко расклёвывали такие орехи. В результате отбора у Бёрбанка сначала получились орехи почти совсем без скорлупы, но ему пришлось отбором в обратном направлении несколько увеличить толщину скорлупы, чтобы защитить орехи от птиц. Бёрбанку удалось также путём простого отбора ускорить время начала плодоношения молодых растений грецкого ореха до одного-полутора лет[15].

И в настоящее время сеянцы сорта Бёрбанка «Парадокс» является самым распространённым в США подвоем[35].

Зерновые и кормовые культуры

Считается, что Бёрбанк был автором 9 сортов и гибридов зерновых и кормовых культур. По имеющимся в архивах ВИР сведениям, в 1922 году для России должны были быть закуплены гибриды Бёрбанка: гибрид между сорго и кукурузой; гибрид мягкой пшеницы.

Декоративные растения

- Prunus persica — Peach — 'GaLa' 'Elberta Queen' 'Redhaven' 'Burbank July Elberta'

Итоги научной и практической деятельности

Отзывы коллег

Как и Мичурин, Бёрбанк не получил специального образования — он был самоучкой, удивительно продуктивным любителем, благодаря трудолюбию и таланту оставившим далеко позади множество «специалистов» — профессиональных селекционеров.

Его вклад в селекционное дело высоко оценивали многие современники. Так, К. А. Тимирязев называл Бёрбанка «рабочим-чудотворцем». К. А. Тимирязев ставил имя Бёрбанка в один ряд с передовыми селекционерами и учёными. «Полученные им результаты, — пишет Тимирязев, — превосходят всё, что до сих пор удалось осуществить в этом направлении, и одинаково важны как в практическом, так и в научно-теоретическом отношении»[36].

И. В. Мичурин высоко оценивал работы своего калифорнийского коллеги, считая, что он «не был копиистом и не был чужеучкой, вёл работу своими оригинальными способами улучшения… Лишь одно глубокое изучение законов жизни растений дало ему возможность улучшать и пополнять ассортименты плодовых растений» (Соч., т. 4, 1948, с. 422).

Знаменитый голландский ботаник Де Фриз, который высоко ценил Бёрбанка, но ставил под сомнение научность его достижений, назвал его «гениальным садовником»[15].

Однако, И. В. Мичурин не соглашался с этой точкой зрения. В 1926 году он писал:

Ничего общего с простым садоводом в нём не было, и называть его лишь именем садовода, является крайней наглостью кастового жреца болтологии[37].

В 1921 году Н. И. Вавилов стал заведующим Отделом прикладной ботаники Сельскохозяйственного ученого комитета (в 1925 году реорганизован в ВИПБиНК, с 1931 — ВИР), и осенью этого года выехал в США для участия в Международном конгрессе по болезням хлебных злаков. Одной из целей этой командировки было знакомство с работами американских исследователей и, в частности, Вашингтонским бюро растительной индустрии. Было создано Нью-Йоркское бюро этого Отдела. В ходе этой поездки, Н. И. Вавилов «имел возможность ознакомиться с деятельностью и личностью Бёрбанка». Как писал Вавилов, «стоя с фотографическим аппаратом перед Бёрбанком среди цветов», он «почувствовал эту живую сказку — сказку силы индивидуальности в этом красивом старике с лицом артиста; художника среди его творений…»

Сущность идейного наследства Л. Бёрбанка, по мнению Н. И. Вавилова, «сводится к принципам широкого отбора среди мирового сортового материала, к исследованию в большом масштабе сеянцев от семян плодовых деревьев и к применению междувидовой гибридизации в целях плодоводства и садоводства, могущих пользоваться вегетативным размножением». При этом, по его словам, «идея широкого использования мировых растительных ресурсов нашла отображение в создании в Соединенных Штатах Вашингтонского бюро растительной индустрии при федеративном министерстве земледелия, придавшем ему планомерную мощную организацию»[38].

К. Э. Циолковский упоминал имя Бёрбанка в работе «Гений среди людей», а также в статье «Растение будущего», рассматривая выведение гигантского кактуса без колючек для пустынь и полупустынь со съедобными плодами в качестве продовольственной базы для растущего населения Земного шара. Мировоззренческие и философские особенности работ Бёрбанка, известные в СССР по 12-томному собранию сочинений «Методы и открытия и их практическое применение» (1914—1915 годы)[9], и цитируемые, в частности, Тимирязевым и Мичуриным, получили отражение в таких работах Циолковского, как «Растение будущего», «Животное космоса», «Мои идеи монизма в 1924 году», «Будущее Земли и человечества», «Идеальный строй жизни», «Общественная организация человечества», «Что делать на Земле», «Жизнь человечества», «Любовь к самому себе, или истинное себялюбие», «Очерки о вселенной»[39].

Вклад Бёрбанка в развитие патентного законодательства

При жизни Бёрбанка не существовало авторского или патентного права на выводимые растения. Бёрбанк говорил: «Мы, изобретатели растений, к сожалению, не можем запатентовать новую сливу, тогда как человек, соорудивший автомобильный рожок, который не очень отличается от бараньего рога, получает патент и может, вернувшись в Южную Калифорнию, до конца своей жизни ходить в шелку»[15].

В литературе имеются упоминания о полутора десятков патентов, полученных с 1930 по 1944 годы на сорта из хозяйства Бёрбанка, после его смерти в 1926 году.

Первый закон о патентовании растений в 1930 году проводился в конгрессе Паулем Старком (англ. Paul Stark), впоследствии — председателем Национального комитета по патентованию растений, и Арчибальдом Августином (англ. Archibald Augustine), президентом Американской ассоциации владельцев плодовых питомников, которые выступали в качестве адвокатов. Конгрессмен Фиорелло Ла Гардия, который впоследствии стал известен как мэр Нью-Йорка, был основным оппонентом. Когда автор законопроекта, конгрессмен Фред С.Парнелл (англ. Fred S. Purnell), спросил Ла Гардия, что он думает о Лютере Бёрбанке, он ответил: «Я считаю, что он является одним из величайших американцев, которые когда-либо жили». После этого Парнелл зачитал письмо, которое Старк получил от Бёрбанка незадолго до смерти селекционера в 1926 году. Письмо Бёрбанка прозвучало убедительно для принятия патентного права на растения. Ла Гардия снял своё возражение, и законопроект был принят в Палате представителей, а затем также и в Сенате. «Бёрбанк после смерти добился для растениеводов защиты, которую он сам не получил» (Dreyer 1993)[6].

Взгляды Бёрбанка о наследовании приобретённых признаков

Исследователь Вильям Д. Стенсфилд (William D. Stansfield) из Калифорнийского университета в 2006 году утверждал[6], что, несмотря на громкую славу в прошлом, ныне имя Бёрбанка оказалось не известным даже некоторым современным академическим селекционерам. Теми учёными, которые знают что-нибудь о нём, он часто рассматривается как неспециалист и/или шарлатан. Даже уважаемые современные книги по селекции растений избегают, по его словам, упоминать имя Бёрбанка (например, Allard 1960).

Бёрбанк придерживался ламаркистских взглядов, суть которых он изложил в своих собственных работах. Эти воззрения были широко распространены в начале XX века, что отражено и в названии одного из трудов Бёрбанка «The training of the human plant» (1912). Бёрбанк утверждал:

В своей книге «Жатва жизни» Бёрбанк называл «очень интересной» теорию «упражнения и неупражнения органов» (см. Ламаркизм), в результате чего живые организмы, по мнению сторонников этой теории, приобретают наиболее приспособленный к внешней среде вид.

Многие учёные не признают этой теории, для меня же, после моих работ, правильность её не вызывает никаких сомнений.

— Лютер Бёрбанк «Жатва жизни»[vodospad.kiev.ua/books/book3/raz-8.html]

Эти воззрения Бёрбанка в дальнейшем были использованы практиками и теоретиками в сельском хозяйстве СССР (см. Лысенковщина). В частности, книга Л. Бёрбанка и Х. Вильбура «Жатва жизни» цитировалась сподвижником Т.Лысенко И. Е. Глущенко в его работе «Вегетативная гибридизация растений»[42]. Высказывания Бёрбанка использовал в своих выступлениях и сам Т. Д. Лысенко, который отличался сходными взглядами на наследование живыми организмами приобретённых изменений[43][44].

Английский исследователь Langdon-Davies в 1949 году утверждал, что последователи Бёрбанка и учёные-генетики «на протяжении долгих лет … сражались и обвиняли друг друга», но при этом, в отличие от ситуации с политическим противостоянием в биологии в СССР, в западной науке никто не пытался подавить авторитет Бёрбанка как селекционера, или, напротив, прекратить исследования генетиков[41][45].

В то же время, Бёрбанк заявил, что его успех как селекционера растений непоколебимо основан на дарвинских принципах. В своей книге «Происхождение видов» («On the Origin of Species») (1859), Чарльз Дарвин прибег к теории наследования приобретённых признаков, поскольку это было единственным объяснением наследственности в то время. Ламарк не объяснял, как эффекты изменения среды могут приводить к наследственным приспособительным изменениям в организмах, и таким образом, Дарвин воскресил старую теорию, назвав её «пангенезисом» в книге 1868 года «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» («The Variation of Animals and Plants under Domestication»). По теории Дарвина, клетки в различных частях тела выделяют наследственные частички (Дарвин назвал их «геммулами» (gemmules)), которые находят путь к репродуктивным клеткам. Бёрбанк сохранял свою веру в наследование приобретённых признаков даже после переоткрытия законов Менделя в 1900 году и до конца своей жизни[6].

Имя Бёрбанка и память о нём

Виды и сорта растений, названные в честь Бёрбанка

- Chrysanthemum burbankii Makino (Asteraceae)

- Myrica × burbankii A.Chev. (Myricaceae)

- Solanum burbankii Bitter (Solanaceae)

- Клематис 'Лютер Бербанк'

Прижизненное признание

- В начале XX века имя Лютера Бёрбанка, как и имя Ивана Мичурина, было широко известно в России.

«Плоды Мичурина и кактусы Бёрбанка» упоминает Н. А. Заболоцкий в первой редакции стихотворения «Венчание плодами» (1932; Литературный современник. — 1933. — № 1. — С. 71-72)[46][47]. Заболоцкий узнал об американском селекционере из брошюры своего единомышленника К. Э. Циолковского, посвященной съедобным кактусам[46][48].

В последующей редакции стихотворения, вышедшей после смерти И. В. Мичурина, эти строки были переадресованы Мичурину[49].

- Бёрбанк упоминается (рядом с Мичуриным) в очерках Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».

«Не то ли это идеальное существо, о котором мы мечтали, не тот ли это роскошный гибрид, вывести который было бы не под силу даже Мичурину вместе с Бёрбанком?»[50]

Знания современников о Бёрбанке

- Бёрбанка упоминает Дейл Карнеги в работе «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Рассматривая процесс сбора сведений при подготовке публичного выступления, Карнеги писал:

Соберите значительно больше материала, чем вы намерены использовать. Подражайте Лютеру Бёрбанку. Он часто выращивал миллион растений, чтобы отобрать одно или два, обладающие исключительными качествами. Подберите сто мыслей и отбросьте из них девяносто.— [51].

Критические высказывания

Н. И. Вавилов считал, что «интуитивное творчество художника-секционера шло нередко вразрез современным точным генетическим установлениям» и «не будучи теоретиком-селекционером, Бёрбанк делает немало ошибочных выводов в изложении своей работы»[38].

Он утверждал, что хороший учебник по селекции даст читателю значительно больше знаний, чем 12-томное сочинение Бёрбанка[15].

И. В. Мичурин в 1934 году указывал на отсутствие в каталогах западных торговых заведений большого числа новых сортов, о которых много писали Бёрбанк и другие деятели плодоводства, и отмечал спекулятивный характер науки буржуазного мира. В частности, он утверждал:

«Экономический кризис, охвативший весь Запад и потрясший все основы капитализма, не мог не отразиться на области естественных наук. Если в области выведения новых, качественно улучшенных сортов плодовых растений до кризиса в западных странах сделано было очень немного, то в настоящее время в связи с тягчайшим кризисом ждать какой-либо работы в этом отношении не приходится.

На страницах заграничной, да и нашей советской прессы мою деятельность зачастую сравнивают с работой американского плодовода Лютера Бёрбанка. Я считаю это сравнение неправильным. В методах работы Бёрбанка и моих существует разница. Об этом ещё задолго до революции указывали американские профессора, посещавшие из года в год мой питомник. То же нужно сказать и вообще о всей постановке дела и у других частных деятелей на Западе, не исключая и государственных опытных станций, из числа которых почти не найдется ни одной, специально работающей исключительно над выведением новых, качественно улучшенных сортов плодовых растений.

Если взять любой американский, да и западноевропейских торговых заведений каталог садовых растений, то вы в течение десятков лет встретите едва ли десяток новых сортов, пущенных в продажу.

Спрашивается, где же находится вся та многотысячная масса якобы выведенных новых сортов как Бёрбанком, так и всеми другими заграничными деятелями, о которых так много и часто писалось… в заграничной прессе. Здесь, как видно, многое (о чём писалось) существовало лишь в фантазии писателей или в практическом применении оказалось негодным. Такое явление вполне естественно, потому что над всеми деятелями Запада довлеют условия общественной жизни буржуазного строя, в которых почти всякая деятельность сводится к спекулятивному эффекту…»[52]

— И. В. Мичурин, 1934 год.

Как считает автор книги «Luther Burbank, a Victim of Hero Worship» (1946) Вальтер Ховард (Walter L. Howard), профессор помологии Калифорнийского университета, из множества разновидностей, указанных в каталогах Бёрбанка, определённое хозяйственное значение на тот момент имели лишь немногие (картофель, гибриды слив, зимний ревень, часть декоративных растений, из которых поименована только Shasta daisy).

В то же время, по мнению Ховарда, наука селекции быстро выросла и развивалась за первые две декады XX столетия, и хотя это не общепризнанно, вклад Бёрбанка прослеживается в качестве их мощного активатора. Профессор H. J. Webber, пионер в селекции растений и генетике и современник Бёрбанка, утверждал, что влияние Бёрбанка было весьма значительным в течение, как минимум, двадцати лет, и благодаря достижениям этого человека, он заслуживает порядочного размера памятника в его честь. [53]

Сочинения

- «Лютер Бёрбанк, его методы и открытия» («Luther Burbank, His Methods and Discoveries», в 12 томах, 1914—1915)[9].

- «Как обучить растения работать на человека» («How Plants are Trained to Work for Man», в 8 томах, 1921).

- «Создание растений для человека» («The Training of the Human Plant», 1907).

- «Избранные сочинения», Москва, 1955[10][54].

- Бербанк Лютер и Холл Вильбур. Жатва жизни. — М.: Сельхозгиз, 1939[55]

Напишите отзыв о статье "Бёрбанк, Лютер"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Бёрбанк, Лютер // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>

- ↑ Мартынюк Г. [www.nkj.ru/archive/articles/6600/ Санберри — солнечная ягода]. // «Наука и жизнь», № 8, 2001.

- ↑ [usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/91011/Table067.xls Статистика] по основным культивируемы сортам картофеля в США по данным [usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/homepage.do USDA Economics, Statistics and Market Information System (ESMIS)] (совместный проект библиотеки Корнелльского университета и нескольких агентств из USDA)

- ↑ James Lang. [books.google.com/books?id=Lg9x_p2grM4C&pg=PA46&lpg=PA46&dq=RUSSET+BURBANK+became+a+paradigm&source=bl&ots=5jjWyQ7pMA&sig=u7v4Fnwp01nCn0oPOc8TB0XTSN0&hl=en&ei=3Vm9S7bhMovOsgPazZ3cBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwAA#v=onepage&q=RUSSET%20BURBANK%20became%20a%20paradigm&f=false Notes of a potato watcher]. Проверено 8 апреля 2010.

- ↑ 1 2 3 4 5 [www.sjsu.edu/depts/Museum/bur.html SJSU virtual museum: Luther Burbank] (недоступная ссылка с 14-03-2014 (3689 дней) — история, копия)

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 [jhered.oxfordjournals.org/cgi/reprint/97/2/95 «Luther Burbank: Honorary Member of the American Breeders’ Association» William D. Stansfield // Journal of Heredity 2006 97(2):95-99; doi:10.1093]

- ↑ [www.vir.nw.ru/history/burbank.htm Лютер Бербанк (Luter Burbank) и Н. И. Вавилов]

- ↑ Т. Д. Лысенко. [imichurin.narod.ru/lysenko/agrobiology_28.html Задачи Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина] (1947). — Стенограмма доклада на открытом партийном собрании Академии (1947 г.) о задачах Академии в свете постановления Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период». Проверено 9 апреля 2010. [www.webcitation.org/65rnIlL5p Архивировано из первоисточника 2 марта 2012].

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Luther Burbank: his methods and discoveries and their practical application (1914). [digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.Burbank01&isize=]

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [djvu-books.narod.ru/burbank.html Лютер Бербанк «Избранные сочинения»] — Л.: Издательство иностранной литературы, 1955. По изданию: «LUTHER BURBANK: His methods and discoveries and their practical application» New York and London LUTHER BERBANK PRESS 1914—1915.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тимирязев К. А. [imichurin.narod.ru/timiryazev/Timiryazev_Burbank.htm Лютер Бербанк] // Сочинения. Т. VI. — Сельхозгиз, 1939; энциклопедия «Гранат». — Т. 7.

- ↑ [vodospad.kiev.ua/books/book3/raz_1.html Л. Бёрбанк «Жатва жизни», гл. 1]

- ↑ Бёрбанк Л. [vodospad.kiev.ua/books/book3/raz_1_2.html Жатва жизни. — Гл. 1].

- ↑ [www.sjsu.edu/depts/Museum/bur.html SJSU Virtual Museum] (недоступная ссылка с 14-03-2014 (3689 дней) — история, копия)

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Молодчиков А. И. [www.sivatherium.h12.ru/library/Mldchkov/01_03.htm Лютер Бербанк]. — М., 1937.

- ↑ [vodospad.kiev.ua/books/book3/raz_1_3.html Л.Бёрбанк «Жатва жизни», гл. 1]

- ↑ Имеется в виду книга Gray A., Sullivant W.S. A Manual of the Botany of the Northern United States, from New England to Wisconsin and South to Ohio and Pennsylvania Inclusive. — Boston: J. Monroe, 1848 (англ.). Известна сейчас как просто „Определитель Грея“, или „Руководство Грея“; является своего рода стандартом в этом отделе ботаники.

- ↑ Дарвин Ч. [djvu-books.narod.ru/darwin_domestication.html Изменение животных и растений в домашнем состоянии]. — М.—Л.: ОГИЗ — СЕЛЬХОЗГИЗ, 1941.

- ↑ Мичурин И. В. [imichurin.narod.ru/Itogi60/part_1_meth.htm Итоги шестидесятилетних работ]. — Ч. 1. «Принципы и методы работы».

- ↑ Мичурин И. В. [imichurin.narod.ru/Itogi60/part_3_1934.htm Итоги шестидесятилетних работ]. — «Из итогов работы 1934 года».

- ↑ 1 2 3 [www.britannica.com/EBchecked/topic/84930 Luther Burbank (American plant breeder)] (англ.). — статья из Encyclopædia Britannica Online.

- ↑ [www.genetics.org/cgi/content/full/158/4/1391 Genetics, Vol. 158, 1391—1395, August 2001, Copyright © 2001. Plant Breeding Giants: Burbank, the Artist; Vavilov, the Scientist. James F. Crow]

- ↑ 1 2 3 4 Howard WL, 1945. Luther Burbank’s plant contributions. Berkeley: University of California Berkeley Agricultural Experiment Station Bulletin 691.

- ↑ 1 2 [www.wschs-grf.pon.net/bef.html Gold Ridge Luther Burbank’s Experiment Farm Est. 1885]

- ↑ [www.mcdonalds.ca/en/food/myth_busters.aspx McDonald’s uses only select Russet Burbank, Shepody and a few other varieties of Russet potatoes to make our French fries]

- ↑ [info.ag.uidaho.edu/magazine/summer2008/russet.htm University of Idaho | College of Agriculture and Life Sciences | Programs and People]

- ↑ [www.fao.org/docrep/004/y3655e/y3655e08.htm Deficit irrigation practices]

- ↑ [www.panhandle.unl.edu/potato/html/russet_burbank.htm Картофель Russet Burbank на сайте Университета штата Небраска] (англ.)

- ↑ [www.idahopotato.com/ Idaho Potato Commission]

- ↑ [www.peoples.ru/science/naturalist/luther_burbank/ peoples.ru — статья Лютер Бёрбанк]

- ↑ [web.archive.org/web/20070711050206/www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/001/280/09.htm Современный Энциклопедический словарь]. — Изд. «Большая Российская Энциклопедия», 1997.

- ↑ Бёрбанк Л. [vodospad.com/books/book3/raz-10_2.html Жатва жизни. — Раздел 10].

- ↑ [vodospad.com/books/book3/raz-16.html Л.Бёрбанк „Жатва жизни“, раздел 16]

- ↑ Турдиев С., Седых Р., Эрихман В. [www.cactuskiev.com.ua/cactuswiki/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 Кактусы]. — Алма-Ата: Кайнар, 1974.

- ↑ [www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-449V2M4-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3594b20bfc413a93c94434ba97c08c28 Scientia Horticulturae V. 94, Issues 1-2, 20 May 2002, Pages 157—170]

- ↑ Тимирязев К. А. Исторический метод в биологии. Сочинения, т. VI, Сельхозгиз, 1939. Цит. по: Глущенко И. Е. Вегетативная Гибридизация. — 1948. — С. 35. [djvu-books.narod.ru/glushenko.html]

- ↑ Яровизация, № 6(9), 1936. — С. 3—4.

- ↑ 1 2 [www.vir.nw.ru/history/burbank.htm Лютер Бербанк (Luter Burbank) и Н. И. Вавилов]

- ↑ Алексеева В. И. [readings.gmik.ru/lecture/2002-PRAKTICHESKAYA-DEYATELNOST-I-IDEI-LYUTERA-BERBANKA-KAK-ISTOCHNIK-MIROVOZZRENIYA-K-E-TSIOLKOVSKOGO Практическая деятельность и идеи Лютера Бербанка как источник мировоззрения К. Э. Циолковского]. — ГМИК им. К. Э. Циолковского, Секция «Исследование научного творчества К. Э. Циолковского», 2002.

- ↑ Jordan D. S., V. L. Kellog. 1909. The Scientific Aspects of Luther Burbank’s Work. San Francisco. — P. 85—86.

- ↑ 1 2 Животовский Л. А. [macroevolution.narod.ru/zh_lamark.pdf Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, «Наследование приобретённых признаков: Ламарк был прав»] //«Химия и Жизнь», 2003, № 4. — С. 22—26.

- ↑ Глущенко И. Е. [djvu-books.narod.ru/glushenko.html Вегетативная гибридизация растений]. — 1948. — С. 35.

- ↑ Лысенко Т. Д. [imichurin.narod.ru/lysenko/agrobiology_07.html «О двух направлениях в генетике» (1937)]

- ↑ Лысенко Т. Д. [imichurin.narod.ru/lysenko/agrobiology_05.html «О перестройке семеноводства» (1935)]

- ↑ Langdon-Davies J. 1949. Russia Puts the Clock Back (A study of Soviet science and some British scientists). — L.: Victor Gollancz Ltd., цит. по…

- ↑ 1 2 [magazines.russ.ru/ural/2003/5/bel.html Журнальный зал | Урал, 2003 N5 | Сергей Беляков — Гностик из Уржума]

- ↑ loshch.livejournal.com/24591.html «Деревья» по авторскому экземпляру корректуры невышедшего сборника «Стихотворения 1926—1932»

- ↑ [www.livejournal.com/go.bml?journal=ru_monument&itemid=244088&dir=next ru_monument: Мичурин в Мичуринске]

- ↑ [www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=13177 Николай Заболоцкий «Венчание плодами»]

- ↑ [lib.ru/ILFPETROV/amerika.txt Илья Ильф, Евгений Петров. «Одноэтажная Америка»] на сайте lib.ru

- ↑ [shnurok14.narod.ru/Psih/Karnegi/DeilKarnegi.htm Дейл Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично»]

- ↑ И. В. Мичурин Ответы на вопросы редакции журнала «За марксистско-ленинское естествознание». Впервые опубликовано в 1934 году в книге «Труды селекционно-генетической станции имени И. В. Мичурина — том 11». //[imichurin.narod.ru/michurin_izb/michurin_izb.htm И. В. Мичурин Избранные сочинения, М.:Московский рабочий, 1950]

- ↑ [www.wschs-grf.pon.net/bef.html net.net — One of the Internet’s premiere addresses]

- ↑ [vodospad.kiev.ua/book9.html Лютер Бербанк «Избранные сочинения»]

- ↑ [vodospad.kiev.ua/book3.html Бербанк Лютер и Холл Вильбур. «Жатва жизни»]

</ol>

Литература

- Бёрбанк, Лютер // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>

- Тимирязев К. А. Два дара науки. Соч., т. 9. — М., 1939.

- Гарвуд А. Обновленная земля, в сокращ. изложении К. А. Тимирязева. — М., 1919.

- Молодчиков А. И. Лютер Бербанк. Садовод «чудотворец». — М.: Государственное антирелигиозное издательство, 1937.

- [www.fao.org/agris/search/display.do?f=./1989/v1506/US8813341.xml;US8813341 Dreyer, Peter. A gardener touched with genius: the life of Luther Burbank 1985] (англ.)

- [www.britannica.com/EBchecked/topic/84928/Burbank Britannica online encyclopedia article on Burbank: Burbank] (англ.)

Ссылки

- [www.botsad.ru/lib/one3.htm Страничка Л. Бёрбанка на сайте Ботанического сада Дальневосточного отделения Российской Академии наук]

- [www.invent.org/hall_of_fame/21.html National Inventors Hall of Fame profile]

- [www.wschs-grf.pon.net/bef.html Luther Burbank’s Experiment Farm Est. 1885]

- [score.rims.k12.ca.us/activity/LBSite/lobby.html Luther Burbank Virtual Museum] Виртуальное путешествие (фотографии) по реальному ботаническому саду, в котором растут деревья, созданные Бёрбанком — в том числе «[score.rims.k12.ca.us/activity/LBSite/hg/hgvt3.html Парадоксальный орех]» — быстрорастущее дерево с прочной древесиной.

- [www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/PUBLICAT/Cactusnt/cactus3.htm UN report on spineless cactus cultivation in Tunisia]

- [links.jstor.org/sici?sici=1073-9300%28200121%2915%3A1%3C52%3AARCFKA%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE A Rare Crossing: Frida Kahlo and Luther Burbank]

- [digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.LutherBurbank Luther Burbank: His Methods and Discoveries and Their Practical Application], a 12-volume monographic series, is available online through the University of Wisconsin Digital Collections Center ([uwdc.library.wisc.edu]). ([digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=browse&scope=HistSciTech.LutherBurbank Тут же размещены ссылки на труды], и фрагменты трудов Бёрбанка в свободном доступе).

- [www.wschs-grf.pon.net Official website of the Western Sonoma County Historical Society and Luther Burbank’s Gold Ridge Experiment Farm]

- [www.ananda.org/inspiration/books/ay/38.html Autobiography of a Yogi, by Paramhansa Yogananda, Chapter 38: Luther Burbank — A Saint Amidst the Roses] at www.ananda.org

- [www.saveseeds.org/biography/burbank/index.html Luther Burbank. A Pioneer Plant Breeder] (онлайн-библиотека трудов Бёрбанка, Burbank, Luther, 1849—1926. Whitson, John; John, Robert; Williams, Henry Smith, 1863—1943, Editor Luther Burbank: his methods and discoveries and their practical application New York: Luther Burbank Press, 1914 digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.Burbank01)

Отрывок, характеризующий Бёрбанк, Лютер

В избе, мимо которой проходили солдаты, собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице короля и захватить его.Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу, пространству.

Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниция.

Притащенный плетень осьмою ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров – кто чиня обувь, кто куря трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей.

Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, – без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, – казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.

Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска – по силе духа и тела.

К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.

– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.

– Давай сюда. Во важно то!

Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.

– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.

– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!

Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.

– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.

– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.

– А вишь, сукин сын Петров, отстал таки, – сказал фельдфебель.

– Я его давно замечал, – сказал другой.