Валашское восстание

| Валашское восстание | |||

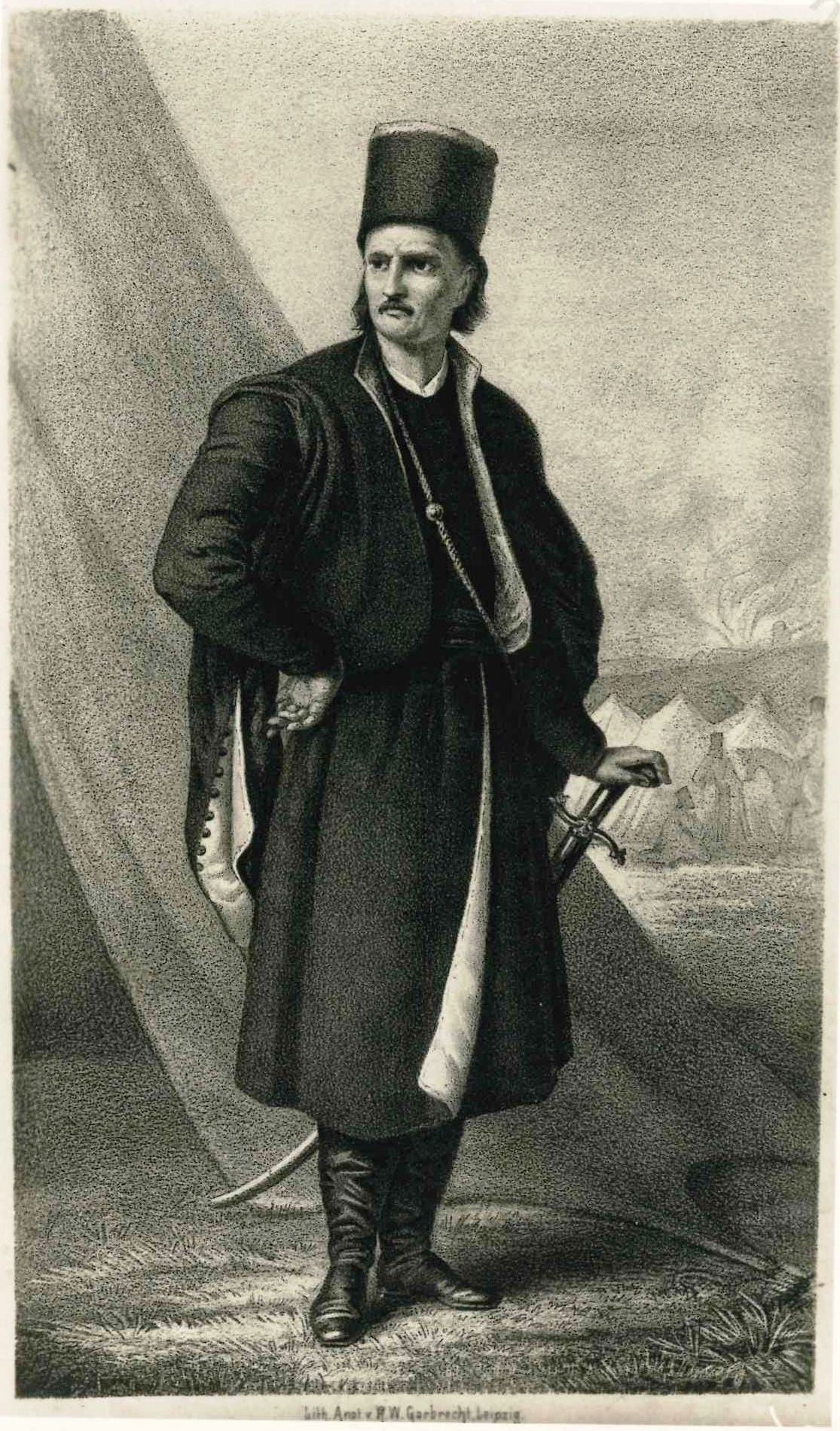

Флаг восстания Владимиреску | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Подавление восстания турецкими войсками | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Вала́шское восста́ние — восстание румынских крестьян и пандуров в 1821 году в Валахии, Олтении и Молдавии под руководством Тудора Владимиреску, часть которых присоединилась впоследствии к отрядам Филики Этерия под общим руководством Александра Ипсиланти. Цель, к которой стремились повстанцы — обретение независимости Валашского княжества от Османской империи и уменьшение роли бояр в управлении государством. Восстание было жестоко подавлено турецкими войсками.

Причины

Причинами восстания послужило положение валашских крестьян: высокие налоги, барщина, зависимость от бояр. Валахия начала XIX века была подконтрольна фанариотам и боярам, которые стремились обогатиться за счёт государства. Политические и экономические привилегии и всевластие бояр также вызвало недовольство среди горожан-рабочих. Недовольных также поддержали некоторые мелкие помещики и бояре, которым не достались выгодные прибыльные места во власти[1].

Также одной из причин восстания послужило стремление к обретению независимости Валашского княжества и развернувшаяся на Балканах борьба против Турции. Сам Тудор Владимиреску, возглавивший восстание, стремился к освобождению Валахии от владычества Турции.

Ход событий

Созданное в 1814 году тайное общество греков-патриотов Филики Этерия (Гетерия), подготавливая Греческую революцию, изначально пыталось превратить её в восстание всех балканских христиан против Османской империи. По поручению Филики Этерия Георгакис Олимпиос посвятил в общество Владимиреску, которого он знал и который, также как Олимпиос, служил в русской армии, получив орден Владимира[2] третьей степени с мечами. (Некоторые авторы связывают с этим фактом саму фамилию Владимиреску[3], однако, этот факт вызывает определенные сомнения, поскольку в румынском селе Владимири, где родился Тудор, вполне могла быть такая фамилия.) Владимиреску был посвящён в общество и принял предложение возглавить восстание.

17 января 1821 г., воспользовавшись недовольством населения в западной части Валахии (Олтения или Малая Валахия), вызванным злоупотреблениями господаря Валахии Александр Суцу, который пытался отнять землю у жителей города Тырговиште и обложил новым налогом пандуров, а также наступившей предсмертной агонией последнего, Владимиреску, сопровождаемый 25 бойцами Олимпиоса, к которым по дороге примкнули ещё 11 бойцов, начал в Тырговиште восстание, опубликовав своё антифеодальное воззвание.[3] Вскоре, Александр Суцу скончался (по-видимому, отравленный).[2] Сразу после этого, Владимиреску с небольшим отрядом арнаутов отправился по селам Малой Валахии, чтобы поднять восстание. Первыми к Владимиреску, который во время русско-турецкой войны 1806−1812 в чине поручика командовал корпусом румынских добровольцев-пандуров, действовавшим в войсках господаря Константина Ипсиланти, входивших в состав русской армии,[2] присоединились его бывшие соратники пандуры, которые и стали главной движущей силой восстания, а затем к нему стали стекаться все обездоленные и угнетенные. Изначально центром восстания стал жудец Мехединць.

Восставшие имели договорённости с гетеристами, которые обещали им помощь в борьбе против турок. Кроме того, поскольку турки не могли, согласно русско-турецкому договору, ввести войска в Валахию, они поручили подавление восстания Владимиреску Олимпиосу и Фармакису, не подозревая того, что, они же и были его организаторами. И тогда «начались комедийные сцены» когда Владимиреску преследовали действительные организаторы его восстания.[4]

Восставшим удалось занять Падеш, где началась раздача боярских и монастырских земель крестьянам. Крестьяне других регионов, узнав о происходящем в Падеше, тоже поднялись на восстание. Благодаря этому, восстание охватило Олтению, всю Валахию и часть Молдавии. Одновременно, отряды повстанцев постепенно продвигались к Бухаресту. Валашский господарь, узнав о приближении к столице восставших, попытался подавить его, отправив в неспокойные регионы войска, состоявшие из арнаутов, но господарские войска перешли на сторону крестьян.[1]

В конце февраля Тудор Владимиреску с верными ему отрядами разбил лагерь в Котроченах в предместьях Бухареста. Отсюда он обратился к жителям столицы с воззваниями встать на его сторону. Часть бояр, входившая в диван господаря, в особенности из числа греков, после воззвания бежала в Трансильванию. Оставшиеся несколько бояр во главе с Дионисием Лупу образовали новый диван, который начал вести переговоры с повстанцами. В результате переговоров, 16 марта Тудор Владимиреску признал право дивана руководить Валахией, в свою очередь, бояре признали повстанческое движение «полезным для страны».[1]

В то же время, воспользовавшись сложившейся обстановкой, в Молдавское княжество вошли отряды гетеристов. 22 февраля (6 марта) 1821 вместе с группой гетеристов из России по льду замерзший Прут перешёл князь Александр Ипсиланти, внук Александра Ипсиланти (старшего) и сын Константина Ипсиланти, валашских господарей, генерал-майор русской армии, признанный за год до этого гетеристами генерал-эфором (то есть блюстителем «верховной власти»). Ипсиланти призвал народ дунайских княжеств к восстанию против турецкого ига.[5] 25 февраля гетеристы были уже у Бухареста, где остановились у Колентины.

И Тудор Владимиреску, и гетеристы надеялись на помощь со стороны Российской империи.

Однако, российская сторона не поддержала восставших. Император Александр I, как создатель и вдохновитель монархического «Священного союза», не мог поддержать выгодное ему восстание потому, что оно было направлено против монарха, и, соответственно, против созданного «Священного союза». Гетеритсы тоже не спешили поддержать восставших пандур активными действиями.[1]

Поняв, что помощи от России ждать не следует, Тудор изменил тактику. С помощью австрийского консула Удрицкого он начал вести тайные сепаратные переговоры с Османской империей, чтобы избежать турецкой интервенции, одновременно укрепляя свои позиции[1]. По греческим источникам, Владимиреску при этом рассчитывал стать господарем Валахии и обещал туркам нейтрализовать гетеристов Ипсиланти[6], отношения пандуров с которыми, несмотря на совместные действия против Турции, все время оставались довольно напряжёнными.

Сам факт переговоров резко ухудшил отношения Владимиреску с Ипсиланти. Недовольные этим гетеристы порывают отношения с Владимиреску, чем вскоре и воспользовались турки.[1] В Валахию, с разрешения России, были направлены турецкие войска, которые 1 мая вошли в дунайские княжества и направились к Бухаресту. Комендант Бухареста Савва Каминарис перебежал к туркам. Пандуры и гетеристы были вынуждены покинуть Бухарест и начали отступление в Олтению[1].

В создавшихся условиях пандуры и гетеристы были вынуждены пойти на переговоры между собой. В переговорах приняли участие Тудор Владимиреску и капитан Георгакис Олимпиос, представитель Ипсиланти. Переговоры завершились временным соглашением о взаимной помощи в случае атаки со стороны турок. Но это соглашение просуществовало всего несколько дней.[1]

Далее описание событий в разных источниках отличается. По одним, капитан Олимпиос подкупил некоторых командиров отрядов пандуров, недовольных жесткой дисциплиной, установленной Владимиреску, которые похитили его и доставили в Тырговиште, к Ипсиланти.[1]

По другим источникам, 21 мая Олимпиос Георгакис, узнав о некоей смуте в лагере Владимиреску, во главе 230 бойцов, прибыл в Голешти, где стояли 3 тыс. валашских пандуров. Без обиняков Олимпиос обвинил публично своего бывшего друга в предательстве и, заручившись согласием пандур, отправил Владимиреску в лагерь Ипсиланти в Тырговиште, под трибунал[7][8].

Трибунал гетеристов в Тырговиште приговорил Владимиреску к смерти, но Василис Каравиас и адъютант Ипсиланти поляк Гарновский исполнили приговор таким образом, что это стало злодейским убийством[9][10]. Перед смертью Владимиреску по приказу Ипсиланти пытали, а затем убили. Тело разрубили на части и бросили в колодец[1].

И, хотя факт готовившегося удара Владимиреску против гетеристов не оспаривался и их противниками[11], поспешный суд и убийство Владимиреску, практически, лишило гетеристов поддержки местного населения в ходе военных действий на чужой территории.

Несмотря на это, много пандур Владимиреску вступили в отряд Олимпиоса.К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 3777 дней] После гибели лидера румынские крестьяне и пандуры продолжали сопротивление турецким войскам. Первое масштабное сражение между греческими гетеристами и турками произошло возле Дрэгэшани (см. Сражение при Драгашани). В этом сражении отряды гетеристов были разбиты, а сформированный из греческого студенчества «Священный корпус» пал героически до последнего.

Оставшиеся в живых греки ушли в Молдавию, где 17 июня прозванный «новым Леонидом» Танасис Карпенисиотис с его 300(400) соратниками самоотверженно погибли в бою «во славу оружия» в сражении у Скулени (см. Битва при Скулени), отказавшись перед этим перейти на российский берег Прута.

Фармакис и Олимпиос продолжали воевать в дунайских княжествах до сентября. Они, во главе 350 бойцов, предприняли попытку через Молдавию пробраться в российскую Бессарабию, а оттуда в Грецию. Окружённые большими турецкими силами в монастыре Секку, в сентябре 1821 г. повстанцы оказали многодневное сопротивление (см. Бой у монастыря Секку). После 14 дней обороны, 23 сентября 1821 г. Фармакис и большинство защитников монастыря сдались под гарантии турок и австрийца Вольфа[12]. Олимпиос и 11 бойцов забаррикадировались на колокольне и когда турки ворвались на монастырский двор и попытались забраться наверх, защитники колокольни взорвали себя и атакующих. Все сдавшиеся под гарантии турок и Вольфа были вырезаны. Фармакис был доставлен в Константинополь, где после пыток был публично обезглавлен.[13]

Яннакис Колокотронис с сотней бойцов пробился к Дунаю, переправился через него и прошёл с боями через Болгарию и Северную Грецию до полуострова Пелопоннес, подоспев на помощь своему родственнику Теодоросу Колокотронису, осаждавшему турок в Триполисе (Осада Триполицы).

Последствия

Валашское восстание сыграло важную роль не только в дальнейшем развитии национально-освободительного движения в Румынии, но и в Греции. В марте 1821 г. разразилась Греческая революция непосредственно в Греции. Военные действия гетеристов в придунайских княжествах и валашское восстание отвлекли внимание и силы осман за Дунай, чем объективно способствовали успеху восстания в Греции.

После ввода на территорию дунайских княжеств, турецкие войска стали проводить жестокие массовые репрессии, которые завершились в августе 1821. Например, в ходе лишь одной из них было более 800 жертв.[14] На рисунке, озаглавленном «Турецкое вероломство» (нем. Türkische Treue) изображена «резня (убийство[14]) бимбаша Саввы Каминариса и союзников Гетерии в Бухаресте»[14][15] 7[14](19 августа)[14][16] 1821[14][15].

Несмотря на поражение восстания в Валахии, руководители страны стали назначаться не из-за границы, а из среды местных бояр. Валашское восстание сыграло важную роль в развитии демократического и национально-освободительного румынского движения. Опыт восстания 1821 года был перенят участниками валашской революции 1848 года. По словам революционера Николая Бэлческу, «революции 1821 и 1848 годов тесно взаимосвязаны между собой».

См. также

Напишите отзыв о статье "Валашское восстание"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ожог И. А., Шаров И. М. [web.archive.org/web/20090306173219/old.ournet.md/~moldhistory/ Краткий курс лекций по истории румын. Новая история]. — 1992.. — [web.archive.org/web/20090305223035/old.ournet.md/~moldhistory/book1_3.html#2 Гл. Восстание 1821 года под руководством Тудора Владимиреску.]

- ↑ 1 2 3 [feb-web.ru/feben/pushkin/serial/is3/is3-402-.htm Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — T. 3. — с.402−417.]

- ↑ 1 2 Φωτιάδης, έ.ά., 1971, τ. A., σ. 374.

- ↑ Φιλήμων, έ.ά., 1859−1861, τ. А., σ. 116.

- ↑ [adjudant.ru/cavaler/24-4.htm Князь Александр Константинович Ипсиланти 1792—1828 // «Полки русской армии. Кавалергарды» — М.: Воениздат, 1997.]

- ↑ Φωτιάδης, έ.ά., 1971, τ. A., σ. 416.

- ↑ Φιλήμων, έ.ά., 1859−1861, τ. Β., σ. 160.

- ↑ Φωτεινός, έ.ά, σ. 104−105.

- ↑ Φωτεινός, έ.ά, σ. 106.

- ↑ Φιλήμων, έ.ά., 1859−1861, τ. Β., σ. 167.

- ↑ F.G.L., Nouvelles observations sur la Valachie, suivies d"un Precis Historique des enevements qui se sont passesdanscette province en 1821,losde la revolte de Theodore et de l" invasion du princeIpsilanti, par un temoin oculaire — Paris, Mai 1822. — p. 93.

- ↑ Αποστ. Ε. Βακαλόπουλου, Επίλεκτες Βασικές Ιστορικές Πηγές της Ελληνικης Επαναστάσεως — Εκδόσεις Βάνιας Θεσσαλονίκη, 1990 — τ.Α.,σ.135

- ↑ Φωτιάδης, έ.ά., 1971, τ. A., σ. 447.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 см. описание изображения на commons:File:Eteria Bucharest 1821.jpg

- ↑ 1 2 см. описание изображения на commons:File:Eteria - Turkische Treue, 1821.jpg

- ↑ см. подпись под изображением

Литература

- Δημήτριος Φωτιάδης. Η Επανάσταση του 21. — ΜΕΛΙΣΣΑ, 1971.

- Ιωάννης Φιλήμων. Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως. — 1859−1861.

См. также

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

Отрывок, характеризующий Валашское восстание

– Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, – говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: – Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего то неизвестного, непонятного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

– Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! – закричал Растопчин. – Руби! Я приказываю! – Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

– Граф!.. – проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. – Граф, один бог над нами… – сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

– Руби его! Я приказываю!.. – прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.

– Сабли вон! – крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула переднии, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.

– Руби! – прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.

«А!» – коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О господи!» – послышалось чье то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся У Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалось мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

«Топором то бей, что ли?.. задавили… Изменщик, Христа продал!.. жив… живущ… по делам вору мука. Запором то!.. Али жив?»

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О господи, народ то что зверь, где же живому быть!» – слышалось в толпе. – И малый то молодой… должно, из купцов, то то народ!.. сказывают, не тот… как же не тот… О господи… Другого избили, говорят, чуть жив… Эх, народ… Кто греха не боится… – говорили теперь те же люди, с болезненно жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачиваясь, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.

В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.

– Ваше сиятельство, сюда… куда изволите?.. сюда пожалуйте, – проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, – думал он по французски. – Ils sont сошше les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] „Граф! один бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. „J'avais d'autres devoirs, – подумал он. – Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique“, [У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] – и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, – не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [общественного блага]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. „Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait ete tout autrement tracee, [путь мой был бы совсем иначе начертан,] но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего“.

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], предполагаемое благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим a propos [удобным случаем] – наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, – думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). – Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups [одним камнем делал два удара]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.

Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные в колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелась кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что то крича и размахивая руками.

Один вз них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к вим.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно желтым белкам.

– Стой! Остановись! Я говорю! – вскрикивал он пронзительно и опять что то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями в жестами.

Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

– Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, – кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов:

«Руби его, вы головой ответите мне!» – «Зачем я сказал эти слова! Как то нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе… «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traitre… le bien publique», [Чернь, злодей… общественное благо.] – думал он.

У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по французски говорить ему что то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.

– Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! – сказал он.

Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:

– Да, я не отдам Москвы, не дав сражения.

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.

В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.

Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость «le Kremlin».

Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.

– Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! – слышались тихие голоса.

Переводчик подъехал к кучке народа.

– Шапку то сними… шапку то, – заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.

Мюрат подвинулся к переводчику в велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.

– Хорошо, – сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.

Артиллерия на рысях выехала из за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.

В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.