Веды

|

Статья по тематике |

| |

|

Веды

Риг · Яджур · Сама · Атхарва |

|

Айтарея · Брихадараньяка · Иша · Тайттирия · Чхандогья · Кена · Мундака · Мандукья · Катха · Прашна · Шветашватара |

|

Бхагавата · Брахмавайварта · Ваю · Вишну · Маркандея · Нарада · Падма |

|

Смрити · Шрути · Бхагавадгита · Агама · Панчаратра · Тантры · Кавача · Сутры · Стотры · Дхармашастры · Дивья-прабандха · Теварам · Чайтанья-чаритамрита · Рамачаритаманаса · Йога-Васиштха |

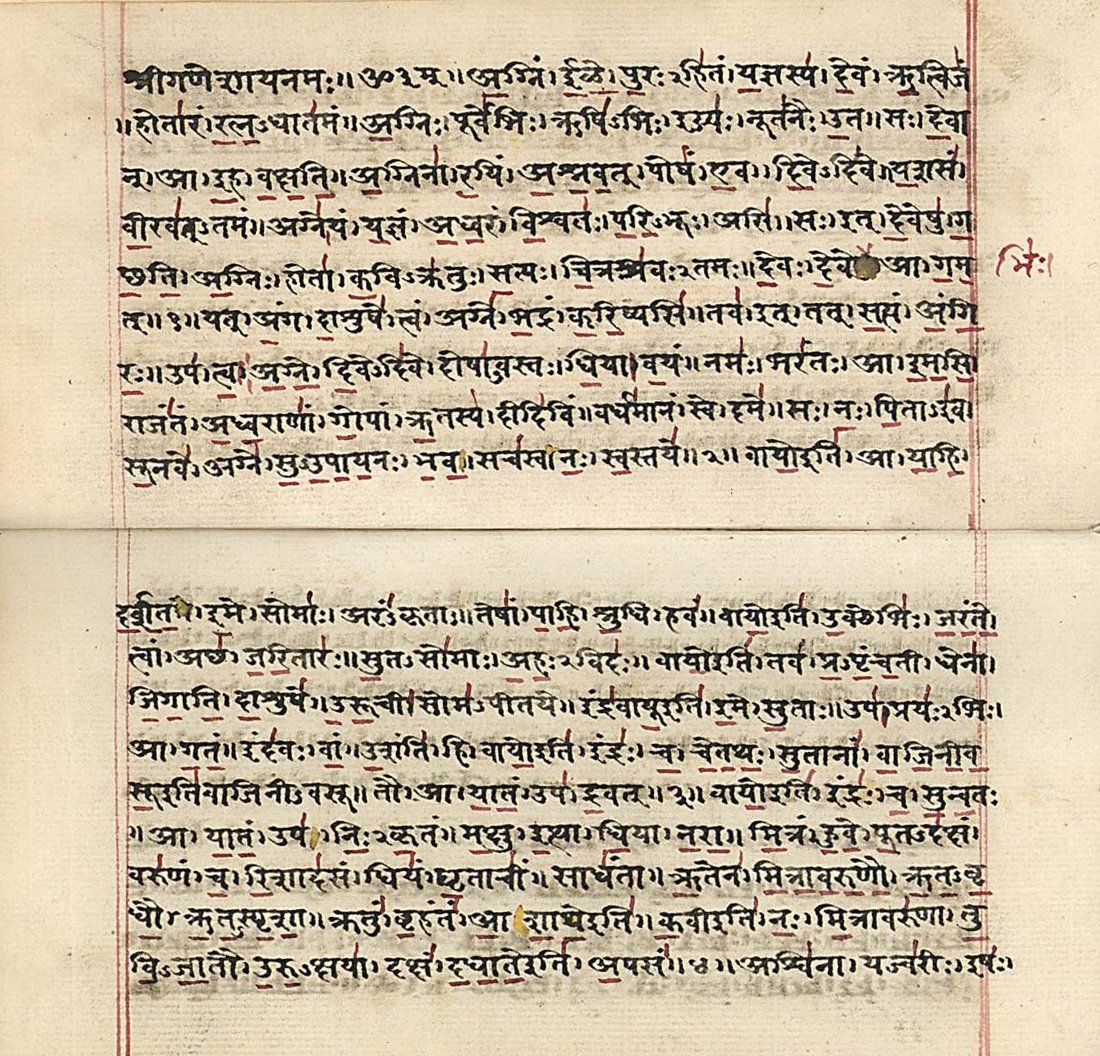

Ве́ды (санскр. वेद, véda IAST — «знание», «учение») — сборник самых древних[1] священных писаний индуизма на санскрите[2].

Веды относятся к категории шрути («услышанное»)[3][4], и мантры, содержащиеся в них, повторяются как молитвы и используются в различных религиозных ритуалах. Основной частью Вед являются самхиты — сборники мантр, к которым примыкают брахманы, араньяки и упанишады — тексты, являющиеся комментариями к ведийским самхитам.

На протяжении многих веков Веды передавались устно в стихотворной форме[5] и только гораздо позднее были записаны[5][6]. Индуистская религиозная традиция считает Веды апаурушея — несотворёнными человеком, вечными богооткровенными писаниями[7][8], которые были даны человечеству через святых мудрецов[7][9]. Сведения об авторстве указаны в анукрамани. Существует четыре Веды:

- Ригведа — «Веда гимнов»

- Яджурведа — «Веда жертвенных формул»

- Самаведа — «Веда песнопений»

- Атхарваведа — «Веда заклинаний»

Философские системы и религиозные традиции, развивавшиеся на Индийском субконтиненте, занимали разные позиции по отношению к Ведам. Философские школы, принимающие авторитет и богооткровенность Вед, называют астика. Другие традиции, такие как буддизм и джайнизм, — отвергают Веды и поэтому относятся к категории настика[10]. Помимо буддизма и джайнизма, авторитет Вед не принимает также сикхизм[11][12].

Содержание

Этимология

Санскритское слово véda IAST означает «знание», «мудрость» и происходит от корня vid-, «знать», родственного праиндоевропейскому корню u̯eid-, означающего «ведать», «видеть» или «знать», т.е «ведающий» как знаток и как повествующий «знающий».[13][14]

Как существительное слово упоминается только один раз в «Ригведе»[15]. Оно родственно праиндоевропейскому *u̯eidos, греческому (ϝ)εἶδος «аспект», «форма» — источника греческого корня ἰδέα, русскому ведать, разведать, отведать, заведовать, английским wit, witness, wisdom, vision (последний от латинского video, videre), немецкому wissen («знать», «знание»), норвежскому viten («знание»), шведскому veta («знать»), польскому wiedza («знание»), латинскому video («я вижу»), чешскому vím («я знаю») или vidím («я вижу»), и голландскому weten («знать»).[16]

Санскритское слово veda IAST в своём основном значении «знание» также используется по отношению к предметам изучения, не имеющим отношения к литургии и религиозным обрядам, примерами этого могут служить: агада-веда «медицинская наука», сасья-веда «земледельческая наука» или сарпа-веда «наука о змеях» (которая уже упоминается в ранних упанишадах); дурведа означает «невежественный».

Датировка и история написания Вед

Веды считаются одним из самых древних священных писаний в мире. Согласно современной индологической науке, Веды составлялись в течение периода, который продолжался около тысячи лет[17]. Он начался с составления «Ригведы» около XVI века до н. э.[17], достиг своего апогея с созданием различных шакх в Северной Индии и завершился во времена Будды и Панини в V веке до н. э.[18] Большинство учёных сходятся на том, что до того, как Веды были записаны, в течение многих веков существовала устная традиция их передачи[19].

Из-за недолговечности материала, на котором записывались Веды (для этого использовалась древесная кора или пальмовые листы), возраст дошедших до нас манускриптов не превышает нескольких сотен лет. Древнейшие манускрипты «Ригведы» датируются XI веком. В Бенаресском санскритском университете хранится манускрипт, датируемый XIV веком.

Индийский брахман, получивший европейское образование, по имени Бал Гангадхар Тилак (1856—1920) предложил концепцию, что Веды были созданы примерно за 4500 лет до н. э. Аргументы Б. Г. Тилака основаны на филолого-астрономическом анализе текста Вед и комментариев к ним. Выводы автора таковы: та картина неба, которую воспроизводят Веды, могла возникнуть лишь у людей, обитавших в приполярной области земного шара[20]. Однако сформулированная Тилаком арктическая гипотеза не нашла поддержки среди учёных.

Индуисты считают Веды санатан — вечными, и апаурушея — не сотворёнными человеком. Согласно пуранам, в начале каждого космического цикла, сразу после сотворения Вселенной, Брахма получает ведийское знание. В конце космического цикла ведийское знание уходит в непроявленное состояние, а затем появляется вновь в следующем цикле творения. Великие риши получают это знание и передают его в устной форме на протяжении миллионов лет. Более 5000 лет назад, в конце Двапара-юги, часть ведийского знания была записана и разделена на четыре Веды великим риши Вьясой[21], который также изложил основную его суть в форме афоризмов «Веданта-сутры»[22].

Каждую Веду Вьяса передал для упорядочения одному из своих учеников. Пайла упорядочил гимны «Ригведы». Мантры, которые использовались в религиозных и общественных церемониях, были собраны Вайшампаяной в «Яджурведе». Про Джаймини известно, что он собрал гимны, положенные на музыку и имевшие мелодию в «Самаведе». «Атхарваведа», представляющая собой собрание гимнов и чар, была упорядочена Сумантой.

Ведийские школы и различные редакции Вед

Изучение ведийских писаний было организовано в ряде различных школ или направлений, которые на санскрите называются (śākhā IAST — в буквальном переводе «ветвь»)[23]. Каждая из этих шакх специализировалась на изучении определённых ведийских текстов[23]. Существует несколько редакций каждой из Вед, ассоциируемых с рядом различных школ. В ведийских школах были разработаны сложные методы сохранения текста, которые основывались на запоминании наизусть вместо записывания. Для облегчения процесса запоминания использовались особые методы грамматического разбора и повторения текстов.

Традиционно правом слушать, изучать и читать Веды, обладали лишь «дваждырождённые», — представители трёх высших варн (брахманы, кшатрии и вайшьи). Шудрам, женщинам и млеччхам вышеперечисленное запрещалось. Брахманские тексты строжайше воспрещали шудрам изучение Вед. Наказание за ослушание предполагалось довольно суровое: «Если шудра услышит Веду, пусть зальют ему уши расплавленным воском или смолой; если он твердит священные тексты, пусть вырежут ему язык; если он хранит их в памяти, да рассекут ему тело надвое».[24]

Различные ведийские школы создали свои комментарии к Ведам, из которых только некоторые, преимущественно относящиеся к средним векам, дошли до наших дней. Одним из самых известных средневековых комментаторов принято считать Саяну. Ведийские школы также произвели каталогизацию Вед, составив для каждой из них индекс анукрамани. Общий индекс всех Вед называется сарванукрамани.

Деление

Основными писаниями на ведийском санскрите являются самхиты (saṃhitā IAST — «сборники») — сборники мантр, которые предназначались для совершения огненных жертвоприношений во времена исторической ведийской религии. Они считаются самой древней частью Вед. Существуют четыре самхиты:

- Ригведа — состоит из гимнов-мантр, предназначенных для повторения главными священниками.

- Яджурведа — содержит мантры, предназначенные для священников-помощников адхварью.

- Самаведа — содержит мантры, предназначенные для повторения священниками-песнопевцами удгатри.

- Атхарваведа — представляет собой сборник мантр-заклинаний.

Мантры в самхитах представлены в виде гимнов, молитв, заклинаний, ритуальных формул, чар и т. д. и обращены к пантеону богов и богинь, которые обозначаются санскритским термином «дэвы» (санскр. देव, déva — «бог», «божественный», «небесный»). Основными дэвами ведийского пантеона, которым посвящено больше всего гимнов и молитв, являются Рудра, Индра, Агни и Варуна. К каждой самхите примыкают три сборника комментариев: брахманы, араньяки и упанишады. Они раскрывают философские аспекты ритуальной традиции и вместе с мантрами самхиты используются в священных ритуалах. В отличие от основной самхиты эта часть Вед, как правило, изложена в прозе.

Самхиты и брахманы относят к категории карма-канды (обрядового раздела), тогда как араньяки и упанишады принадлежат к категории джнана-канды (раздела о знании)[25][26][27]. В то время как самхиты и брахманы сосредоточены на ритуальных практиках, основной темой араньяк и упанишад является духовное самоосознание и философия. В них, в частности, обсуждается природа Брахмана, атман и реинкарнация[28][29]. Араньяки и упанишады являются основой веданты — одной из шести теистических школ индуистской философии. Другая категория ведийских писаний, брахманы, представляют собой ритуальные тексты, описывающие детали жертвоприношений и комментирующие смысл жертвенного ритуала. Брахманы связаны с самхитой одной из Вед и являются отдельными текстами, за исключением Шукла Яджур-веды, где они частично интегрированы в самхиту. Важнейшая из брахман — «Шатапатха-брахмана», которая относится к «Шукла Яджур-веде». Брахманы также могут включать в свой состав араньяки и упанишады[30][31].

По мнению учёных, составление брахман, араньяк и основных упанишад канона «мукхья» завершилось в конце ведийского периода. Остальные упанишады, принадлежащие к канону «муктика», были составлены уже в послеведийский период.

К писаниям на ведийском санскрите также принадлежат некоторые сутры, такие как «веданта-сутры», «шраута-сутры» и «грихья-сутры»[30][31]. Учёные считают, что их составление (около VI века до н. э.), вместе с появлением Веданг, ознаменовало конец ведийского периода, после которого начали появляться первые тексты на классическом санскрите в период Маурьев.

Четыре Веды

Согласно каноническому делению, Веды разделены на четыре части (турия), это[32]: «Ригведа», «Яджурведа», «Самаведа» и «Атхарваведа». Принято считать, что первые три составляли изначальный ведийский канон, называемый трайи — «тройственная видья», что можно перевести как «тройственная священная наука»:

Согласно каноническому делению, Веды разделены на четыре части (турия), это[32]: «Ригведа», «Яджурведа», «Самаведа» и «Атхарваведа». Принято считать, что первые три составляли изначальный ведийский канон, называемый трайи — «тройственная видья», что можно перевести как «тройственная священная наука»:

- Повторение мантр — «Ригведа»

- Совершение жертвоприношений — «Яджурведа»

- Обрядовое воспевание мантр — «Самаведа»[33][34]

Подобное тройственное деление присутствует в брахманах, в частности в «Шатапатха-брахмане», «Айтарея-брахмане» и других. «Ману-смрити» также часто упоминает три Веды, называя их траям-брахма-санатанам — «тройная вечная Веда». Однако «Ригведа» рассматривается как древнейший из текстов, из которого остальные три Веды заимствовали часть материала. Таким образом, существует три основных вида ведийских мантр:

- Рик — метрические прославляющие гимны, предназначенные для громкого повторения вслух.

- Яджус — мантры в прозе, предназначенные для повторения тихим голосом на церемониях жертвоприношений.

- Саман — метрические мантры, предназначенные для воспевания на жертвоприношениях Сома.

«Яджур-веда», «Сама-веда» и «Атхарва-веда» представляют собой отдельные сборники мантр и гимнов, которые соостветственно служили руководством для ведийских священников адхварью, удгатри и брахманов. «Атхарва-веда» — это четвёртая Веда. Она представляет собой сборник мантр и заклинаний, которые использовались в волшебстве и исцелении.

Ригведа

Самхиту «Ригведы» принято считать древнейшим сохранившимся индийским текстом[35]. «Ригведа» состоит из 1 028 гимнов на ведийском санскрите и 10 600 текстов, которые разделены на десять книг, называемых мандалы[36]. Гимны посвящены ригведийским богам[37].

Учёные считают, что книги «Ригведы» составлялись поэтами из различных групп священников в течение пятисотлетнего периода. По мнению Макса Мюллера, основанному на филологических и лингвистических особенностях, «Ригведа» была составлена в период с XVIII по XII век до н. э. в районе Пенджаба[38]. Другие исследователи дают несколько более поздние или более ранние даты[39], а некоторые полагают, что период составления «Ригведы» не был столь продолжительным и занял около одного столетия между 1450—1350 годами до н. э.[40]

Существует большое лингвистическое и культурное сходство между «Ригведой» и ранней иранской Авестой. Это родство уходит корнями в праиндоиранские времена и ассоциируется с Андроновской культурой. Самые древние колесницы, запряжённые лошадьми, были обнаружены в андроновских местах раскопок в районе Синташта-Петровка в Уральских горах и приблизительно датируются началом II тысячелетия до н. э.[41]

Яджур-веда

«Яджур-веда» («Веда жертвенных формул») — состоит из мантр, частично заимствованных и адаптированных из «Ригведы» и изложенных в прозе. Мантры «Яджур-веды» имеют практическую цель — каждая мантра предназначена для использования во время определённой части ритуала жертвоприношения. Мантры этой Веды были составлены для всех ведийских обрядов, а не только для ритуала Сома, как в «Сама-веде». Существует две основных редакции этой Веды — «Шукла Яджур-веда» и «Кришна Яджур-веда». Происхождение и значение этих редакций точно неизвестны. В «Шукла Яджур-веде» содержатся исключительно тексты и формулы, необходимые для совершения жертвоприношений, а их пояснение и философское толкование выделены в отдельный текст «Шатапатха-брахману». Этим она сильно отличается от «Кришна Яджур-веды», в которой объяснения и толкования мантр интегрированы в основной текст и обычно следуют сразу же после каждой мантры. Сохранились четыре основных редакции «Кришна Яджур-веды»:

- Майтраяни

- Катха

- Капиштхала-катха

- Тайттирия

Они отличаются друг от друга в толковании ритуалов, а также в фонологии, грамматической структуре, синтаксисе и подборе слов.

Сама-веда

«Сама-веда» — «Веда мелодий» или «наука о мелодиях». Название этой Веды происходит от санскритского слова саман которое используется для обозначения мелодии метрического гимна или восхвалительной песни[42]. Она состоит из 1549 строф, все из которых (за исключением 78-й) были заимствованы из «Ригведы»[43]. Также как и в случае с ригведийскими строфами в «Яджур-веде», саманы были изменены и адаптированы для воспевания. Некоторые из ригведийских текстов повторяются по нескольку раз, включая которые, общее количество текстов «Сама-веды» составляет 1875[44]. Сохранились две основных редакции «Сама-веды»:

- Каутхума/Ранаяния

- Джайминия

Основными целями «Сама-веды» были литургическая и практическая — служить как сборник гимнов для священников-певчих, принимавших участие в литургии. Священников, которые воспевали гимны из «Сама-веды» во время ведийских ритуалов, называли удгатри, словом, которое происходит от санскритского корня уд-гай («петь» или «воспевать»)[45]. В использовании гимнов в литургиях ключевую роль играл стиль воспевания. Каждый гимн должен был воспеваться согласно строго определённой мелодии — отсюда и название этой Веды.

Атхарва-веда

«Атхарва-веда» — писание, относящееся к Атхарванам и Ангирасам. Этимология слова «атхарван» неясна (санскр. अथर्ववेद, atharvavéda IAST — сложное слово: अथर्वन् atharvan IAST — «древний риши», и वेद veda IAST — «знание»). Некоторые исследователи толкуют значение слова как «священника, который совершает огненные жертвоприношения»[46], в то время как другие отвергают какое-либо отношения данного слова к священникам и указывают на родство термина с авестийским āθrauuan.[47] Самое древнее упоминание слова «атхарван» содержится в «Ригведе», где оно используется по отношению к некоторым риши. Уже в более поздней литературе термин употребляется по отношению к священникам.

Самхита «Атхарва-веды» состоит из 760 гимнов, из которых около 160-ти являются общими с «Ригведой»[48]. Большинство текстов — метрические, и только некоторые разделы написаны в прозе[48]. По мнению большинства учёных, «Атхарва-веда» была составлена около X века до н. э.[49], хотя определённые её части датируются ригведийским периодом[49], а другие — даже древнее «Ригведы»[48]. «Атхарва-веда» сохранилась в двух редакциях:

- Пайппалада

- Шаунака[48]

Согласно некоторым исследователям у неё есть девять шакх[46]. Текст Пайппалада, который существует в кашмирской и орисской версиях, длиннее чем Шаунака. Как одна, так и другая версия были только частично опубликованы, и большая их часть так и остаётся непереведённой.

Лингвистически, мантры этой Веды относятся к самым древним образцам ведийского санскрита. В отличие от остальных трёх Вед, мантры «Атхарва-веды» не имеют прямого отношения к торжественным жертвоприношениям шраута, за исключением отдельных практик, в которых священники-брахманы используют мантры «Атхарва-веды» для нейтрализации неблагоприятных эффектов, в случае если в ходе жертвоприношения были совершены какие-либо ошибки. Её первая часть состоит в основном из магических формул и заклинаний, которые посвящены защите от демонов и бедствий, исцелению болезней, увеличению продолжительности жизни, осуществлению различных желаний и достижению определённых целей в жизни[48][50]. Во второй части содержатся философские гимны. Р. К. Заехнер указывает на следующее:

|

«Атхарва-веда», последняя из четырёх Вед, в основном содержит в себе магические тексты и заклинания, но в ней же мы находим космологические гимны, предвосхищающие Упанишады, — гимны Стамбхе, поддерживающей Вселенную, которая выступает как изначальный принцип и материальная причина мироздания, пране — «жизненному воздуху», ваку — «слову», и т. д.[51] |

|

В третьей части «Атхарва-веды» в основном содержатся мантры, предназначенные для использования во время проведения свадебных обрядов и похорон.

Брахманы

Философское и мистическое объяснение значения Вед, которое появилось в ведантической философии, уходит своими корнями в тексты Брахман. Веды отождествляются с Брахманом («Шатапатха-брахмана» 10.1.1.8, 10.2.4.6), а Вач («речь») называется «матерью Вед» («Шатапатха-брахмана» 6.5.3.4, 10.5.5.1). Также утверждается, что ведийское знание безгранично и всё человеческое знание по сравнению с ним — простая пригоршня грязи. («Тайттирия-брахмана» 3.10.11.3-5). Изначально, Веды заключали в себе всю Вселенную («Шатапатха-брахмана» 10.4.2.22 и Праджапати пришли к выводу, что «все живые существа являются частью Вед»).[52]

Веданта

Хотя современные веданте традиции (шраута, мимамса) продолжали поддерживать ведийский ритуализм, веданта полностью его отвергла и истолковала Веды в чисто философском контексте. В «Айтарея-араньяке» объясняется связь трёх Вед с мантрой бхур бхува сваха: бху представляет «Ригведу», бхува олицетворяет «Яджур-веду», сваха — это «Сама-веда».[53] В Упанишадах утверждается, что основной смысл Вед заключён в слоге «Ом» (ॐ). В «Катха-упанишаде» говорится:

|

Слог, который возглашают все веды и который произносят все подвижничества;

Стремясь к которому, ведут жизнь учеников, – тот слог я коротко поведаю тебе. Это – «Ом»[54][55] |

|

Веданга

Шесть вспомогательных дисциплин, относящихся к Ведам, традиционно называют Веданга (vedāṅga IAST) «ответвления Вед». Учёные определяют эти тексты как дополнение к Ведам. Веданги объясняют правильное произношение и применение мантр в церемониях, а также содействуют в правильной интерпретации ведийских текстов.[56] Эти темы излагаются в Сутрах, которые учёные датируют периодом, продолжавшимся от конца ведийского и до появления Империи Маурьев. В них отразился переход от ведийского санскрита к классическому санскриту. Шесть основных тем Веданги:

- Фонетика (Шикша)

- Метр (Чандас)

- Грамматика (Вьякарана)

- Этимология (Нирукта)

- Астрология (Джьотиша)

- Ритуал (Калпа)

Другие «Веды»

Такие послеведийские тексты, как «Махабхарата», «Рамаяна» и Пураны позиционируются как «Пятая Веда». Самое раннее упоминание о «пятой Веде» содержится в «Чхандогья-упанишаде» (7.1). Например, последователи вайшнавизма считают эти писания смрити ведийской литературой[57][58].

Также существует категория текстов, называемых термином «упаведа» («второстепенное знание»). Этот термин используется в традиционной литературе для обозначения ряда специфических текстов[59][60], которые не имеют отношения к Ведам, а просто представляют собой интересный предмет для изучения. Чаранавьюха упоминает четыре упаведы:

- Аюрведа — «медицина», примыкает к «Атхарва-веде».

- Дханур-веда — «боевые искусства», примыкает к «Яджур-веде».

- Гандхарва-веда — «музыка и священные танцы», примыкает к «Сама-веде».

- Астра-шастра — «военная наука», примыкает к «Атхарва-веде».

В других источниках, к Упаведам причисляются также:

- Стхапатья-веда — архитектура

- Шилпа-шастры — искусство и ремёсла

Канонические тексты традиции бхакти на тамильском языке называют «Дравида-ведой».

См. также

Напишите отзыв о статье "Веды"

Примечания

- ↑ См. напр. MacDonell 2004, С. 29-39; Sanskrit literature (2003) in Philip’s Encyclopedia. Accesed 2007-08-09

- ↑ См. напр. Radhakrishnan & Moore 1957, С. 3; Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, С. 68

- ↑ Apte 1965, С. 887

- ↑ Muller 1891, С. 17-18

- ↑ 1 2 Sargeant & Chapple 1984, С. 3

- ↑ Nikhilananda 1990, pp. 3–8

- ↑ 1 2 Harshananda 1989

- ↑ Apte, pp. 109f. has «not of the authorship of man, of divine origin»

- ↑ [hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm Hindu Wisdom - Women in Hinduism]. Проверено 2 января 2006. [www.webcitation.org/60pyfALYt Архивировано из первоисточника 10 августа 2011].

- ↑ Flood 1996, С. 82

- ↑ Chahal, Dr. Devindar Singh (Jan-June 2006). «Is Sikhism a Unique Religion or a Vedantic Religion?». Understanding Sikhism - The Research Journal 8 (1): 3-5. Проверено 2007-11-24.

- ↑ Aad Guru Granth Sahib. — Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar, 1983.

- ↑ Monier-Williams 2006, С. 1015; Apte 1965, С. 856

- ↑ [www.bartleby.com/61/roots/IE556.html The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000]

- ↑ RV 8.19.5, translated by Griffith as «ritual lore» yáḥ samídhā yá âhutī / yó védena dadâśa márto agnáye / yó námasā svadhvaráḥ IAST Geldner’s translation of the same passage has Wissen «knowledge». K.F. Geldner. Der Rig-Veda, Harvard Oriental Series 33-37, Cambridge 1951

- ↑ see e.g. Pokorny’s 1959 Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch s.v. u̯(e)id-².

- ↑ 1 2 Flood 1996, С. 37

- ↑ Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, С. 68

- ↑ For oral composition and oral transmission for «many hundreds of years» before being written down, see: Avari 2007, С. 76.

- ↑ Тилак Б. Г. Арктическая родина в Ведах/ пер. Н. Р. Гусевой. М., 2001

- ↑ Vishnu Purana, translation by Horace Hayman Wilson, 1840, Ch IV, www.sacred-texts.com/hin/vp/vp078.htm

- ↑ Muir 1861, pp. 20-31

- ↑ 1 2 Flood 1996, С. 39.

- ↑ («Законы Гаутамы» 12.4-6, цит. по [352,с 30]). Мбх. Араньякапарва, Комментарий, стр.619, ссылка 71, Я. В. Васильков,С. Л. Невелева, Академия Наук СССР, «Наука» 1987.

- ↑ [www.hinduwebsite.com/vedicsection/yajna.asp Hinduwebsite.com explaining the yajnas]. Проверено 25 июня 2007. [www.webcitation.org/60pyfKr5j Архивировано из первоисточника 10 августа 2011].

- ↑ [www.dlshq.org/religions/vedas.htm Swami Shivananda's mission]. Проверено 25 июня 2007. [www.webcitation.org/60pyfYj8C Архивировано из первоисточника 10 августа 2011].

- ↑ [www.vedah.com/org2/literature/essence/what_is_veda.html What is Veda?], Vedah.com

- ↑ Werner 1994, С. 166

- ↑ Monier-Williams 1974, pp. 25–41

- ↑ 1 2 Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, С. 69.

- ↑ 1 2 For a table of all Vedic texts see Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, С. 100–101.

- ↑ Radhakrishnan & Moore 1957, С. 3; Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, С. 68

- ↑ MacDonell 2004, С. 29-39

- ↑ Witzel, M., «[www.people.fas.harvard.edu/~witzel/canon.pdf The Development of the Vedic Canon and its Schools : The Social and Political Milieu]» in Witzel 1997, С. 257-348

- ↑ For Rig Veda as the «oldest significant extant Indian text» see: Avari 2007, С. 77.

- ↑ For 1,028 hymns and 10,600 verses and division into ten mandalas, see: Avari 2007, С. 77.

- ↑ For characterization of content and mentions of deities including Agni, Indra, Varuna, Soma, Surya, etc. see: Avari 2007, С. 77.

- ↑ India: What Can It Teach Us: A Course of Lectures Delivered Before the University of Cambridge by F. Max Müller; World Treasures of the Library of Congress Beginnings by Irene U. Chambers, Michael S. Roth.

- ↑ For composition over 500 years dated 1400 BCE to 900 BCE, see: Avari 2007, С. 77.

- ↑ Michael Witzel believes that the Rig Veda must have been composed more or less in the period 1450—1350 BCE, in the Greater Panjab, before the onset of the Iron Age. Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, С. 68.

- ↑ Drews Robert. Early Riders: The beginnings of mounted warfare in Asia and Europe. — New York: Routledge, 2004. — P. 50.

- ↑ Apte 1965, С. 981.

- ↑ Michaels 2004, С. 51.

- ↑ For 1875 total verses, see numbering given in Ralph T. H. Griffith. Griffith’s introduction mentions the recension history for his text. Repetitions may be found by consulting the cross-index in Griffith pp. 491-99.

- ↑ Apte 1965, С. 271.

- ↑ 1 2 Apte 1965, С. 37.

- ↑ According to Mayrhofer it is related to Avesta athravan āθrauuan; he denies any connection with fire priests. Mayrhofer, EWAia I.60

- ↑ 1 2 3 4 5 Michaels 2004, С. 56.

- ↑ 1 2 Flood 1996, С. 37.

- ↑ Radhakrishnan & Moore 1957, С. 3.

- ↑ Zaehner 1966, С. vii.

- ↑ sa aikṣata prajāpatiḥ: trayyāṃ vāva vidyāyāṃ sarvāṇi bhūtāni, hanta, trayom eva vidyām ātmānam abhisaṃskaravā iti IAST

- ↑ «Айтарея-араньяка»1.3.2

- ↑ Упанишады. Перевод и предисловие А.Я.Сыркина. Катха-упанишада. 1.2.15. М.: «Наука», 1967

- ↑ 1.2.15 sarve vedā yat padam āmananti / tapām̐si sarvāṇi ca yad vadanti / yad icchanto brahmacaryaṃ caranti / tat te padaṃ saṃgraheṇa bravīmy / om ity etat IAST //

- ↑ «N. of a certain class of works regarded as auxiliary to the Vedas and designed to aid in the correct pronunciation and interpretation of the text and the right employment of the Mantras in ceremonials.»Apte 1965, С. 387.

- ↑ Sullivan 1994, С. 385

- ↑ [www.iskcon.com/icj/4_2/4_2vedic2.html Rahul Peter Das]… according to Madhva the four Vedic Samhitas, the Mahabharata, the Pancaratra and the «original Ramayana» … are «Vedic literatures». …. these same texts, as well as the puranas accepted as authoritative by Vaishnavas, as «Veda». Though Madhva only quotes this verse from a Purana, the fact that he does obviously accept it as authoritative shows that he subscribes to its views.

- ↑ Monier-Williams 2006, С. 207. [www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/mw/0200/mw__0240.html] Accessed 5 April 2007.

- ↑ Apte 1965, С. 293.

Литература

- На русском

- Огибенин Б. Л. Структура мифологических текстов «Ригведы». М., 1968

- Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970

- Ригведа. Избранные гимны. М., 1972

- Атхарваведа. Избранное. М., 1976

- Эрман В. Г. Очерк истории ведийской литературы. М., 1980

- Семенцов В. С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. М., 1981

- Кёйпер, Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986

- Топоров В. Н. Ведийская мифология. // Мифы народов мира. Т. 1./ Под ред. С. А. Токарева— М.: Советская энциклопедия, 1987

- Ригведа. Мандалы I—IV. М., 1989

- Ригведа. Мандалы V—VIII. М., 1995

- Ригведа. Мандалы IX—X. М., 1999

- Елизаренкова Т. Я. Язык и стиль ведийских риши. М.: Наука-Вост.лит. 1993.

- Елизаренкова Т. Я. Слова и вещи в «Ригведе». М.: Вост. лит., 1999.

- На английском

- Basham, A.L (1999), A Cultural History of India, Oxford University Press, ISBN 0-19-563921-9

- Bhaskarananda, Swami (1994), written at Seattle, WA, The Essentials of Hinduism: a comprehensive overview of the world's oldest religion, Viveka Press, ISBN 1-884852-02-5

- Bhaskarananda, Swami, Ritualistic Worship and Its Utility

- Bowes, Pratima (1976), The Hindu Religious Tradition: A Philosophical Approach, Allied Pub, ISBN 0710086687

- Flood, Gavin (Ed) (2003), Blackwell companion to Hinduism, Blackwell Publishing, ISBN 0-631-21535-2

- Fuller, C.J (2004), The Camphor Flame, Princeton University Press, ISBN 0-691-12048-X

- Harshananda, Swami (1989), written at Mylapore, A Bird's Eye View of the Vedas, in "Holy Scriptures: A Symposium on the Great Scriptures of the World" (2nd ed.), Sri Ramakrishna Math, ISBN 81-7120-121-0

- Klostermaier, Klaus (1994), A Survey of Hinduism, SUNY Press

- Lipner, Julius (1998), [www.google.co.in/books?id=HDMLYkIOoWYC&printsec=frontcover&dq=sindhu+hindu&as_brr=3 Hindus: Their Religious Beliefs and Practices], Routledge, ISBN 0415051819, <www.google.co.in/books?id=HDMLYkIOoWYC&printsec=frontcover&dq=sindhu+hindu&as_brr=3>. Retrieved on 2007-07-12

- Michaels, A (2004), Hinduism: Past and Present (5th ed.), Princeton University Press, ISBN 0-691-08953-1

- Monier-Williams, Monier (1974), [books.google.com/books?id=U5IBXA4UpT0C&dq=isbn:1421265311 Brahmanism and Hinduism: Or, Religious Thought and Life in India, as Based on the Veda and Other Sacred Books of the Hindus], Adamant Media Corporation, ISBN 1421265311, <books.google.com/books?id=U5IBXA4UpT0C&dq=isbn:1421265311>. Retrieved on 2007-07-08

- Morgan, Kenneth W., ed. (1987), written at Delhi, The Religion of the Hindus (New Ed ed.), Motilal Banarsidas, ISBN 8120803876

- Nikhilananda, Swami (1990), written at New York, The Upanishads: Katha, Iśa, Kena, and Mundaka, vol. I (5th ed.), Ramakrishna-Vivekananda Center, ISBN 0-911206-15-9

- Radhakrishnan, S & CA Moore (1967), A Sourcebook in Indian Philosophy, Princeton University Press, ISBN 0-691-01958-4

- Radhakrishnan, S (1996), Indian Philosophy, vol. 1, Oxford University Press, ISBN 0195638204

- Rinehart, R (Ed.) (2004), Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice, ABC-Clio, ISBN 1-57607-905-8

- Sen Gupta, Anima (1986), The Evolution of the Sāṃkhya School of Thought, South Asia Books, ISBN 8121500192

- Silverberg, James (1969), "Social Mobility in the Caste System in India: An Interdisciplinary Symposium", The American Journal of Sociology 75 (3): 442–443

- Smith, Huston (1991), written at San Francisco, The World's Religions: Our Great Wisdom Traditions, HarperSanFrancisco, ISBN 0062507990

- Vivekananda, Swami & Swami Chetananda (1990), written at St. Louis, Mo, Vedanta : voice of freedom, Vedanta Society of St. Louis, ISBN 0916356620

- Werner, Karel (1994), "Hinduism", written at Richmond, Surrey, in Hinnells, John (Ed.), A Popular Dictionary of Hinduism, Curzon Press, ISBN 0-7007-0279-2

- Flood, Gavin (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press, ISBN 0-521-43878-0

- Flood, Gavin, ed. (2003), The Blackwell Companion to Hinduism, Blackwell, ISBN 1-4051-3251-5

- Holdrege, Barbara A. (1995), Veda and Torah, SUNY Press, ISBN 0791416399

- MacDonell, Arthur Anthony (2004), A History Of Sanskrit Literature, Kessinger Publishing, ISBN 1417906197

- Michaels, Axel (2004), Hinduism: Past and Present, Princeton University Press, ISBN 0-691-08953-1

- Monier-Williams, Monier, ed. (2006), Monier-Williams Sanskrit Dictionary, Nataraj Books, ISBN 18-81338-58-4.

- Muir, John (1861), [books.google.com/books/pdf/Original_Sanskrit_Texts_on_the_Origin_an.pdf?id=_VCXTBk-PtoC Original Sanskrit Texts on the Origin and Progress of the Religion and Institutions of India], Williams and Norgate, <books.google.com/books/pdf/Original_Sanskrit_Texts_on_the_Origin_an.pdf?id=_VCXTBk-PtoC>

- Smith, Brian K., Canonical Authority and Social Classification: Veda and «Varṇa» in Ancient Indian Texts-, History of Religions, The University of Chicago Press (1992), 103—125.

- Sullivan, B. M. (1994), "The Religious Authority of the Mahabharata: Vyasa and Brahma in the Hindu Scriptural Tradition", Journal of the American Academy of Religion 62 (1): 377-401

- Witzel, Michael (ed.) (1997), Inside the Texts, Beyond the Texts. New Approaches to the Study of the Vedas, Harvard University Press

- Zaehner, R. C. (1966), Hindu Scriptures, Everyman's Library

Ссылки

- Булич С. К. Веды // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- [www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/VEDI.html Веды] — статья в энциклопедии Кругосвет

- [www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_863.htm «Риг-веда»] в переводе на русский язык Т. Я. Елизаренковой

- [sss.vn.ua/vedas/atharvaveda.htm «Атхарва-веда» Мандалы I—VII (из XX)] в переводе на русский язык Т. Я. Елизаренковой

Отрывок, характеризующий Веды

– Лихая бы штука, – сказал ротмистр, – а в самом деле…Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал и в то же мгновение, услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях, стал спускаться к драгунам под гору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся все быстрее и быстрее по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французским драгунам. Драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтобы его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Почти все французские драгуны скакали назад. Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидал, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своей целью. Француз этот, вероятно, офицер – по его мундиру, согнувшись, скакал на своей серой лошади, саблей подгоняя ее. Через мгновенье лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновенье Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу.

В то же мгновение, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: «Je me rends!» [Сдаюсь!] Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростали ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами: один был ранен, но, с лицом в крови, не давал своей лошади; другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади; третий взлеаал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему.

Граф Остерман Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказанья, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но все то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает? – спросил он себя, отъезжая от генерала. – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем нибудь? Нет. Все не то! – Что то другое мучило его, как раскаяние. – Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».

Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской лошади и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой, в виде приветствия. Ростову все так же было неловко и чего то совестно.

Весь этот и следующий день друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем то все думал.

Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, – и никак не мог понять чего то. «Так и они еще больше нашего боятся! – думал он. – Так только то и есть всего, то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»

Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров и, когда нужно было употребить храброго офицера, давали ему поручения.

Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в Москву, и все семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве.

Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастию ее и к счастию родных, мысль о всем том, что было причиной ее болезни, ее поступок и разрыв с женихом перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, насколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать доктора, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по французски, по немецки и по латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Эта простая мысль не могла приходить докторам (так же, как не может прийти колдуну мысль, что он не может колдовать) потому, что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому, что за то они получали деньги, и потому, что на это дело они потратили лучшие годы своей жизни. Но главное – мысль эта не могла прийти докторам потому, что они видели, что они несомненно полезны, и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина – почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты и аллопаты) потому, что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой – заметной в ребенке в самой первобытной форме – потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли. И надежда на облегчение и выражение сочувствия в то время, как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке и ежели порошки эти непременно через два часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.

Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую, тающую Наташу, ничего не предпринимая, ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих? Чем строже и сложнее были эти правила, тем утешительнее было для окружающих дело. Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи и что он не пожалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу: ежели бы он не знал, что, ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу и там сделает консилиумы; ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь? Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписаний доктора?

– Эдак никогда не выздоровеешь, – говорила она, за досадой забывая свое горе, – ежели ты не будешь слушаться доктора и не вовремя принимать лекарство! Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония, – говорила графиня, и в произношении этого непонятного не для нее одной слова, она уже находила большое утешение. Что бы делала Соня, ежели бы у ней не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи первое время для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи, для того чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее и что все это глупости, – и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства, и даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своей жизнью.

Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с ней. Но зато, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что, хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но…

Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной.

Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе держали ее в городе. И лето 1812 года Ростовы не уезжали в деревню.

Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых madame Schoss, охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.

Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни раза; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.

Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «Что ж дальше?А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа, видимо, старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа Осссознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность; ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он хотел сделать для нее что нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, таковая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что, ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорятся всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград – отсутствие которой она чувствовала с Kyрагиным, – ей никогда в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или, еще менее, с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.

В конце Петровского поста Аграфена Ивановна Белова, отрадненская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение доктора выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть, и говеть не так, как говели обыкновенно в доме Ростовых, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела Аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени.

Графине понравилось это усердие Наташи; она в душе своей, после безуспешного медицинского лечения, надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств, и хотя со страхом и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большей частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспать время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей. По совету Аграфены Ивановны, Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник весьма строгий и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа; Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой божией матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик божией матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личное чувство с своими оттенками присоединялось к ее молитве; когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться богу, который в эти минуты – она чувствовала – управлял ее душою. Она крестилась, кланялась и, когда не понимала, то только, ужасаясь перед своею мерзостью, просила бога простить ее за все, за все, и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастия.

В продолжение всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщиться, как, радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья.

Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей.

Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад.

– Непременно продолжать – утром и вечером, – сказал он, видимо, сам добросовестно довольный своим успехом. – Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, – сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой, – скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее лекарство. Она очень посвежела.

Графиня посмотрела на ногти и поплевала, с веселым лицом возвращаясь в гостиную.

В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 го июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11 го июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан; и Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Растопчина.

В это воскресенье Ростовы, по обыкновению, поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в десять часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней:

– Это Ростова, та самая…

– Как похудела, а все таки хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, – тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя, – говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, – и все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, – думала она, – а так даром, ни для кого, проходят лучшие годы». Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue [манеру держаться] и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею.

Благообразный, тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос произнес что то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью… – думала она.

Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:

– «Миром господу помолимся».

«Миром, – все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью – будем молиться», – думала Наташа.

– О свышнем мире и о спасении душ наших!

«О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», – молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как об людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к богу. Когда молились за царскую фамилию и за Синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все таки любит правительствующий Синод и молится за него.

Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес:

– «Сами себя и живот наш Христу богу предадим».

«Сами себя богу предадим, – повторила в своей душе Наташа. – Боже мой, предаю себя твоей воле, – думала она. – Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня! – с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.

Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное, с блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась богу о том, чтобы он помог ей.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из Синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

– «Господи боже сил, боже спасения нашего, – начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. – Господи боже сил, боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущаяй землю твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны; се людие беззаконии собрашася, еже погубити достояние твое, разорити честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию: осквернити храмы твои, раскопати алтари и поругатися святыне нашей. Доколе, господи, доколе грешницы восхвалятся? Доколе употребляти имать законопреступный власть?

Владыко господи! Услыши нас, молящихся тебе: укрепи силою твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны, твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела; утверди всемогущною твоею десницею царство его и подаждь ему победу на врага, яко же Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его; положи лук медян мышцам, во имя твое ополчившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящий нам злая, да будут пред лицем верного ти воинства, яко прах пред лицем ветра, и ангел твой сильный да будет оскорбляяй и погоняяй их; да приидет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да падут под ногами рабов твоих и в попрание воем нашим да будут. Господи! не изнеможет у тебе спасати во многих и в малых; ты еси бог, да не превозможет противу тебе человек.

Боже отец наших! Помяни щедроты твоя и милости, яже от века суть: не отвержи нас от лица твоего, ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих презри беззакония и грехи наша. Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовию, вооружи единодушием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных.

Господи боже наш, в него же веруем и на него же уповаем, не посрами нас от чаяния милости твоея и сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящий нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да уведят все страны, яко имя тебе господь, и мы людие твои. Яви нам, господи, ныне милость твою и спасение твое даждь нам; возвесели сердце рабов твоих о милости твоей; порази враги наши, и сокруши их под ноги верных твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего и просила бога с той нежностью и размягченностью, которою было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько, о чем она просила бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой колено преклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила бога о том, чтобы он простил их всех и ее и дал бы им всем и ей спокойствия и счастия в жизни. И ей казалось, что бог слышит ее молитву.

С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что то новое, – вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос: зачем? к чему? – который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Слышал ли он, и сам ли вел ничтожные разговоры, читал ли он, или узнавал про подлость и бессмысленность людскую, он не ужасался, как прежде; не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее в последний раз, и все сомнения его исчезали, не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская ни представлялась ему, он говорил себе: