Византийское право

Византийское, или греко-римское, право — совокупность законодательных памятников, представляющих собою переработку римского права применительно к новым условиям жизни в Византийской империи. Исключительным источником этой переработки является воля законодателя, соответственно чему изменяется характер науки права. Основная сфера деятельности византийских юристов состоит не в законотворческой деятельности, а в компилировании и толковании законов.

Византийское, или греко-римское, право — совокупность законодательных памятников, представляющих собою переработку римского права применительно к новым условиям жизни в Византийской империи. Исключительным источником этой переработки является воля законодателя, соответственно чему изменяется характер науки права. Основная сфера деятельности византийских юристов состоит не в законотворческой деятельности, а в компилировании и толковании законов.

Codex Theodosianus, первый сборник законов, составленный в византийской империи[1], изданный в 438 году императором Феодосием II, включает в себя все законы, начиная с правления Константина Великого. Юстиниан предпринял обширную кодификацию как права римских юристов (Институции и Дигесты или Пандекты), так и законодательства императоров, включив в Кодекс императорские конституции с 117 по 534 год. Начиная с 535 года, Юстиниан установил ряд новых узаконений. Количество выпускаемых новелл уменьшается к концу правления Юстиниана, особенно после смерти Трибониана в 545 году. Последующие императоры также издавали новеллы, однако в значительно меньшем количестве.

В VI веке появляются и сборники церковных канонов. Составление первого Номоканона приписывается константинопольскому патриарху Иоанну Схоластику. В 739—741 годах издана «Эклога» императора Льва Исавра и его соправителя Константина Копронима, являвшаяся сокращенной переработкой юстиниановых сборников. При Василии Македонянине были обнародованы «Прохирон» и «Эпанагога», два руководства к изучению законов, в 878 и 886 годах соответственно. При Льве Философе были составлены «Базилики», исправленный свод юстинианова права. Номоканоны в IX—X веков дополняются канонами позднейших соборов; в XII в. появляются комментарии к ним канонистов Иоанна Зонары, Алексея Аристина и Феодора Вальсамона. Сборники канонов были составлены Гарменопулом и Властарем («Алфавитная Синтагма»).

Известны частные сборники законов: «Эпитоме», относящиеся к X веку, «Большой синопсис Базилик», сокращённая версия «Базалик» XI века, сборник мнений и решений Евстафия, юриста, жившего в XI веке, руководство к законам Михаила Атталиата (XI век), «Малый Синопсис» (XIII век) и «Шестикнижие» Гарменопула (XIV век).

В этот период византийское право было усвоено и действовало в Армении, Молдавии и Валахии; оно проникло также в Болгарию и Сербию. В древней Руси с первых времен христианства были известны Номоканоны в славянском переводе. Одновременно были занесены и «Эклога» (под заглавием «Главизны премудрых и верных царей Леона и Константина») и «Прохирон» (под названием «Градского закона»); вместе с Номоканоном они входили в состав «Кормчей книги». Были известны и другие византийские законодательные сборники: «Закон судный» (X век), «Книги законные» (XII век), компиляции частных лиц.

Содержание

История византийского права

Историю византийского права можно разделить на три периода. Первый период — от Константина Великого до воцарения Исаврийской династии; второй период (717—867) — эпоха иконоборцев; третий открывается воцарением Македонской династии и заканчивается падением империи (1453).

Первый период

Интенсивная законодательная деятельность первых христианских императоров привела к созданию настолько большого количества законов, называемых leges, в противоположность к jus — праву классических юристов, что Феодосий II счёл необходимым упорядочить это законодательство. С этой целью он издал в 438 году свой кодекс, в котором в систематическом порядке собраны были все без изъятия законы, начиная с Константина Великого[2]. С изданием кодекса Феодосия прекращается единство источников права для обеих частей Римской империи, Западной и Восточной.

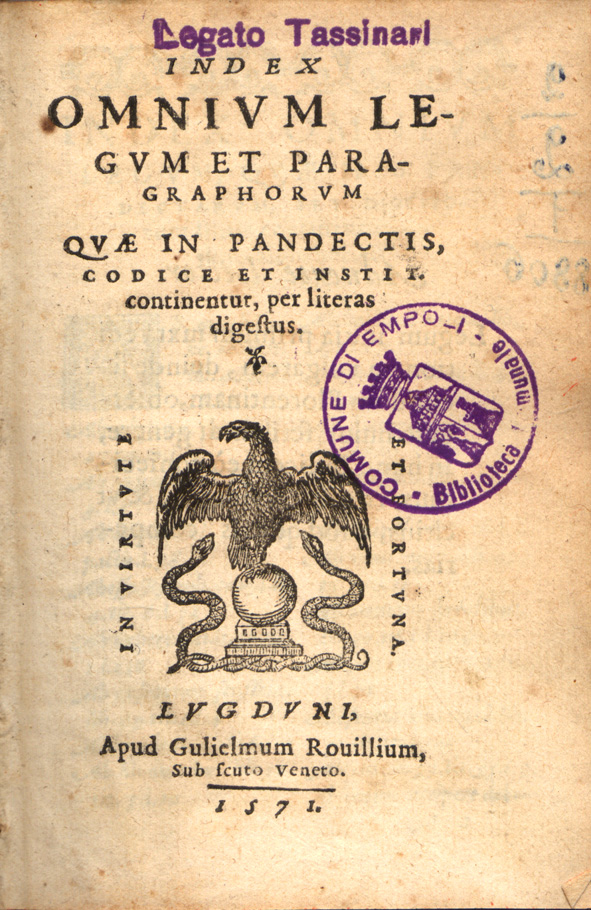

В 529 году Юстиниан издал первое издание своего кодекса[3]. Вслед за тем Юстиниан предпринимает кодификационную работу, охватывающую как право классических юристов, так и законодательство императоров. Вся эта кодификационная работа получила в XII веке общее название Corpus juris civilis и состоит из трёх частей: Институции Юстиниана (Institutiones), Дигесты или Пандекты (Digesta seu Pandectae) и собственно Кодекс (Codex). Первые две, обнародованные в 533 года, включают jus, то есть римское право в его чистом виде, и потому относятся к истории римского, а не византийского права. К последнему почти целиком относится кодекс, заключающий в себе 4600 конституций с 117 по 534 год, то есть со времен императора Адриана до первых годов царствования Юстиниана и, в отличие от первого Юстинианова кодекса, названный Codex repetitae praelectionis. Он был составлен комиссией из пяти лиц под председательством Трибониана, которой было поручено устранить из законодательства повторения и противоречия, все лишнее и устарелое.

В период с 535 по 565 год Юстиниан издал целый ряд новых узаконений, новелл, общим числом около 168, преимущественно церковного содержания и на греческом языке, который окончательно становится законодательным языком Византийской империи. Эти новеллы сохранились в нескольких частных сборниках, которыми продолжали пользоваться до самого падения Византии. Наиболее полные издания принадлежат Цахариэ фон Лингенталю и Рудольфу Шёллю, в составе моммзеновского «Corpus juris civilis». Новеллы всех остальных византийских императоров изданы в хронологическом порядке Цахариэ в его сборнике «Jus Graeco-Romanum»[4].

В период с 535 по 565 год Юстиниан издал целый ряд новых узаконений, новелл, общим числом около 168, преимущественно церковного содержания и на греческом языке, который окончательно становится законодательным языком Византийской империи. Эти новеллы сохранились в нескольких частных сборниках, которыми продолжали пользоваться до самого падения Византии. Наиболее полные издания принадлежат Цахариэ фон Лингенталю и Рудольфу Шёллю, в составе моммзеновского «Corpus juris civilis». Новеллы всех остальных византийских императоров изданы в хронологическом порядке Цахариэ в его сборнике «Jus Graeco-Romanum»[4].

Юстиниан преобразовал преподавание права и саму науку права стремился ограничить в установленных рамках, запретив под страхом наказания писать какие бы то ни было комментарии к изданному им своду. Были разрешены только буквальные переводы на греческий язык, указатели параллельных мест, извлечения из законов, а также сокращенное изложение всех Дигест или всего Кодекса. Такое изложение позже называлось др.-греч. σύντομος или έπιτομή; оно соответствует терминам лат. summa или summaria глоссаторов. Но уже при жизни Юстиниана юристы нарушили его запрет и начали писать комментарии. Зародилась довольно обширная юридическая литература, которая, однако, не выходила за пределы экзегезы и толкования Юстиниановых книг и никаких элементов творчества в себе не носила. Из авторов этого рода трудов более известны Феофил, Фалелей и Иоанн Схоластик, ставший в 565 году Константинопольским патриархом). Из произведений этого рода наибольшее значение имели Парафразы Юстиниановых Институций Феофила, бывшего одним из составителей Институций. Эти парафразы пользовались на Востоке громкой славой и даже вытеснили оригинал.[5].

Главным образом труды юристов VI веке обращались на обработку Кодекса; наиболее полная и замечательная принадлежит Фалелею. Появились и монографии по отдельным вопросам права (Μονόβιβλα). Таково сочинение неизвестного автора — «Αί ροπαί» (мгновенья), время составления которого относят к периоду от Юстиниана до Ираклия. Это — довольно полное собрание правил, в которых говорится о влиянии на правоотношения известных промежутков времени (от одного момента до столетия). Сочинение это издано Цахариэ с латинским переводом: «Αί ροπαί, oder die Schrift über die Zeitabschnitte»[6]. Другая замечательная монография, тоже неизвестного автора — Μονόβιβλος περί έαντιοφανειών, то есть книга о противоречиях, — представляет собой свод друг другу противоречащих мест в Дигестах и делает попытку к разрешению таких противоречий. Эту монографию относят к царствованию Ираклия (610—641).

В VI веке начинают появляться и сборники церковных канонов. Старейший из сохранившихся до нашего времени принадлежит Иоанну Схоластику и включает каноны десяти соборов (четырех вселенских и шести поместных), а также апостольские правила и правила св. Василия Великого. Примерно в это же время были составлены первые сборники императорских законов, относящихся к церковным вопросам. Отдельно составленные сборники канонов и законов вскоре были собраны в сборники, известные как номоканоны, которых в первом периоде было два: номоканон в пятьдесят титулов и номоканон в XIV титулов. Второй из них отличается более продуманной системой рубрикации и большим разнообразием и богатством содержания, особенно в отношении положений гражданского права, и потому чаще использовался на практике, хотя и номоканон в 50 титулов также пользовался почетом. Номоканон в XIV титулов обыкновенно называется номоканоном Фотия, константинопольского патриарха во второй половине IX века, которому он приписывался. Цахариэ отрицает причастность Фотия к составлению этого номоканона, относящегося, по его мнению, ко временам Ираклия.

Второй период

Второй период истории византийского права (717—867) приходится на правление Исаврийской династии. Важнейшим памятником этого времени, датируемым примерно 739—741 годами, является Эклога (то есть выборка, Έκλογή τών νόμών), полное название которой «Выборка законов вкратце, учиненная Львом и Константином, мудрыми и благочестивыми царями, из Институций, Дигест, Кодекса и Новелл Великого Юстиниана, с исправлением в смысле большего человеколюбия». Хотя в заглавии Эклоги указаны её источники, но на самом деле это совершенно самостоятельное законодательство, в котором многое не только не согласовалось с Юстиниановым правом, но и прямо ему противоречило. В предисловии к ней[7] проявляется стремление законодателей сделать юстицию безденежной и равно доступной для всех. Вскоре появились частные обработки Эклоги — краткая, названная Цахариэ частной Эклогой (лат. Ecloga privata), и распространенная (Ecloga privata aucta). Последняя издана Цахариэ в его «Jus Graeco-Romanum»[8]; им же издана и официальная Эклога, в «Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum»[9].

К Эклоге примыкают и столь же самобытным характером отличаются и другие законодательные труды императоров: Устав земледельческий[10] и Устав воинский (Νόμος στρατιωτικός). Замечательнейшим из них является земледельческий устав, представляющий собой нечто вроде сельского полицейского уложения. Главным образом занимается он разного рода кражами: леса, полевых и садовых плодов и т. п.; проступками и недосмотрами пастухов, повреждениями животных и от животных вроде потравы и так далее. Некоторые положения его проливают совершенно неожиданный свет на положение земледельческого класса в Византии VIII века; исследователи видят в них проявление славянских элементов.

Третий период

Третий период в истории византийского права (867—1453) открывается воцарением Македонской династии, которая порывает всякую связь с идеями императоров-иконоборцев и наряду с другими их творениями осуждает и их законодательство, как «извращение добрых законоположений», то есть Юстинианова права. К восстановлению Юстинианова права и были направлены все усилия Василия Македонянина и Льва Мудрого. Император Василий задался целью отменить все устаревшие и неприменимые законы, а те части Юстинианова права, которые могли сохранять свою силу на будущее время, издать в очищенном и упорядоченном виде и, наконец издать краткое юридическое руководство или учебник, из которого приступающие к изучению права могли бы почерпать начальные его основания. Прежде всего осуществлена была последняя задача: между 870—878 г. Василием Македонянином и его сыновьями-соправителями Константином и Львом обнародован был Прохирон[11]. Назначение Прохирона было служить учебным руководством, но он несомненно был облечен и силой закона. Затем около 884 года обнародована была не дошедшая до нас «Ревизия древних законов» (греч. Ανακάθαρσις τών παλαιών νομων), то есть свод всего того, что осталось в силе от Юстинианова права. В видах приспособления Прохирона к Ревизии между 884—886 гг. императором Василием и его сыновьями-соправителями Львом и Александром издано было это руководство в новой пересмотренной редакции, под именем Эпанагоги (греч. Έπαναγωγή, то есть воспроизведение,[12]).

Преемник Василия, Лев Мудрый, или Философ, в первые годы своего царствования (888—889) обнародовал очищенный свод Юстинианова права, который с X века получил наименование Базилик (τά βασιλικά, подразумевается νόμιμα — царские законы). Каждый титул Базилик начинается отрывком из сочинений римских юристов, помещенных в Дигестах; затем следуют извлечения из Кодекса, Институций и Новелл Юстиниановых, которыми дополняются или подтверждаются выдержки из Дигест. При этом редакторы «Базилик» пользовались преимущественно компиляцией неизвестного юриста, писавшего при Юстине II и прозванного Анонимом, а также Прохироном, из которого заимствовали многие положения уголовного права. Новеллы византийских императоров от Юстиниана до Василия в Базилики не вошли. Большинство дошедших до нас рукописей Базилик снабжено схолиями (глоссами). Сам текст Базилик рукописи эти содержит не целиком. 36 книг дошли до нас вполне, семь — с пропусками, а из 17 остальных книг сохранились только отрывки.[13] Не потеряли своего значения, однако, и многие положения из законодательства второго периода. Так, 17-й титул Эклоги, то есть уголовное уложение иконоборцев, целиком перешел в 39-й титул Прохирона, а отсюда в 60-ю книгу Базилик, которые признают и морской устав иконоборцев (53-я книга). Юристы продолжали пользоваться Эклогой и старались приноровить её к новым кодификациям.

Прохирон, Эпанагога и Базилики являются последними кодификационными работами в Византийской империи; законодательная деятельность последующих императоров выразилась лишь в издании новелл, между которыми с X века начинают различать хрисовулы (χρυσόβουλλον), то есть грамоты с золотыми печатями. Некоторые из этих хрисовул содержат в себе положения общего права, светского и церковного, но главным образом это — грамоты, предоставляющие привилегии отдельным лицам и учреждениям. В Латинской империи, основанной крестоносцами по завоевании Византии, действовали Иерусалимские Ассизы, переведенные на греческий язык (см. Ассизы).

О преподавании права в этом периоде нет точных данных. Известно, что при императорах-иконоборцах все школы были закрыты, что XI и в особенности XII век были эпохой возрождения византийской образованности; относительно того же времени имеются указания, свидетельствующие о правильном преподавании права. Недавно только открыта новелла Константина Мономаха, из которой видно, что в 1045 г. этот император восстановил школу правоведения в Константинополе. Что касается довольно богатой юридической литературы того периода, то при изучении её должно различать время до XII века, когда наряду с Базиликами юристы пользовались ещё Юстиниановыми книгами, и от XII века, когда последние окончательно были вытеснены Базиликами, в свою очередь уступившими место разного рода сокращениям и извлечениям. Основные произведения первой эпохи:

- Έπιτομή τών νόμων — сокращение законов в 50 титулах, составленное неизвестным автором в 920 году;

- Сокращение Базилик (Synopsis Basilicorum или Synopsis major), неизвестного автора, относящееся к тому же времени;

- Составленный в половине XI века сборник (Πεϊρα) мнений и решений знаменитого правоведа патриция Евстафи, деятельность которого относится к 975—1025 годам. Этот сборник дает наглядную картину судебной практики того времени и содержит в себе много ценных данных об административном строе Византии, податях и т. п.);

- Руководство к изучению законов (πόνιμα или πόνιμα νομικόν), составленное во второй половине XI века, исключительно по Базиликам, Михаилом Атталиатом[14].

Ко второй эпохе относится Synopsis minor, неизвестного автора, времен никейского императора Иоанна III Дуки (1222—1255). Труд этот пользовался громкой славой, как об этом свидетельствуют большие заимствования из него в Шестикнижии Гарменопула и перевод его в XVI стол. на народный язык Феодосием Цигомалом; он издан Цахариэ в «Jus Graeco-Romanum» (т. II). Последним значительным памятником византийского правоведения, особенно замечательным по широкому распространению, выпавшему на его долю, является Шестикнижие Константина Гарменопула, озаглавленное «Πρόχειρον τών νόμων», то есть ручная книга законов. Главным назначением этого труда, составленного незадолго до 1345 года, было дополнить Прохирон Василия, Константина и Льва.

Церковное право

Важнейшим источником церковного права этого периода являются новеллы императоров. В 883 г. номоканон в XIV титулов пополнен был канонами позднейших соборов. За этой дополнительной переработкой, которая обыкновенно приписывается константинопольскому патриарху Фотию, последовала переработка 1090 г., принадлежащая Феодору Весту. Наряду с этими номоканонами появляются другие, номоканоны эпитимийные (покаянные)[15], или канонарии, существенная черта которых состоит в том, что долгосрочное публичное церковное покаяние, регулированное канонами соборов и отцов церкви, заменяется здесь краткосрочным непубличным покаянием, усиленным разными делами благочестия, как воздержание от вина, мяса, поклоны и т. п.

Все эти номоканоны могут быть подразделены на 4 редакции; третья из них по времени принадлежит Никону Черногорцу, четвёртая — Матфею Властарю. В рассматриваемом периоде особое распространение получают ещё так называемые синопсисы канонов, то есть сборники, в которых каноны изложены не в полном тексте, а в извлечении. Сокращение, сделанное Гарменопулом, составляет одно из приложений к его Шестикнижию. Другой подобный сборник составлен в 1335 г. иеромонахом Матфеем Властарем, под заглавием: «Алфавитная синтагма всех предметов, содержащихся в священных и божественных канонах». Сочинение Властаря скоро приобрело значение авторитета и до конца XVII в. служило главной настольной книгой для духовенства, судей и вообще юристов греко-славянского Востока.[16].

В XI и XII веках древние каноны во многих случаях были уже непонятны в подлинном древнегреческом тексте; много было в них и внутренних противоречий. Обнаружилась потребность в комментировании источников церковного права. Наиболее громкую славу приобрели три канониста XII века: Иоанн Зонара, Алексей Аристин и Феодор Вальсамон. Иоанн Зонара, автор хроники от сотворения мира до смерти императора Иоанна Комнена (1143), составил в первой половине XII века комментарий к канонам, сообщая довольно подробные исторические сведения о соборах и порядке древнецерковной жизни, сопоставляя комментируемое правило с другими, касающимися того же предмета, ссылаясь на императорские законы и пользуясь для своих целей книгами Св. Писания и творениями отцов церкви. Алексей Аристин, бывший великим экономом константинопольской церкви в правление Мануила Комнена (1143—1180), составил комментарий к одному из так называемых синопсисов канонов. Главной его задачей было установить ясный и правильный смысл канонов; лишь изредка он делал разные исторические заметки, относящиеся к истории соборов, древнецерковного устройства и древних ересей. Замечательнейшим из канонистов-комментаторов был Вальсамон, пользовавшийся чрезвычайным авторитетом. Толкования всех трех комментаторов напечатаны в «Афинской Синтагме» Ралли и Потли.

Покорив Византию, турки предоставили грекам ведаться по своим делам (гражданским) в своих судах; во главе этой юрисдикции поставлен был константинопольский патриарх. Судебная практика, наряду с обычаями, руководствовалась Synopsis Basilicorum, но в особенности Шестикнижием («Εξάβιβλος»; 1344—1345) Гарменопула, о тогдашнем значении которого см. Бессарабские законы. В Греческом королевстве действовало Шестикнижие Гарменопула, наряду с торговым кодексом Наполеона и уголовным уложением 1833 г.; за Базиликами признается вспомогательное значение в случае неполноты или неясности Шестикнижия. Что касается церковного права, то большое распространение получил Номоканон, составленный в 1562 году Мануилом Малаксой[el].

В 1800 году в Лейпциге, по распоряжению константинопольского патриарха, состоялось официальное издание свода канонического права греческой церкви под именем Пидалион, то есть Кормчая книга. Пидалион действует и в автокефальной элладской церкви.[17].

Внутренняя история гражданского византийского права

Внутренняя история гражданского византийского права, с одной стороны, представляет собой процесс постепенного проникновения в законодательство воззрений христианской церкви, с другой стороны, может быть характеризована торжеством начала целесообразности над принципом права. Первая черта отразилась на праве семейственном и отчасти наследственном; вторая наиболее полное своё выражение нашла в вещном праве и в учении о правоспособности лиц.

Законодательство эпохи иконоборцев только на время прервало развитие Юстинианова права, но тем не менее успело наложить свой отпечаток на позднейшую эпоху; в области же права семейственного и уголовного оно целиком сохранило своё значение. Именно императорам-иконоборцам суждено было осуществить вполне новое брачное право. Законодательство Юстиниана признавало конкубинат и сообщало законные права детям, от него происходившим; оно допускало развод с правом вступления в новые браки, хотя и ограничило число поводов к нему. Правда, развод по взаимному соглашению, против которого учители церкви ратовали с особой настойчивостью, Юстиниан решительно воспретил, но уже Юстин II восстановил его ввиду частых посягательств на жизнь супругов. Для заключения брака элемент церковного священнодействия совершенно не требовался.

Лишь иконоборческое законодательство решительно вступило на путь организации брачных отношений согласно воззрениям церкви. Эклога совершенно не признает конкубината и всякие внебрачные отношения запрещает под страхом телесных и имущественных наказаний; ею окончательно воспрещен развод по взаимному соглашению и решительно провозглашен принцип нерасторжимости брака, причем основания для развода ограничены весьма немногими случаями. Сверх того, она расширила область кровных родственных и духовно-родственных отношений, служащих препятствием к браку. О церковном благословении брака Эклога упоминает, но не считает его ещё обязательным; дальнейший шаг в этом направлении сделан был императором Львом Мудрым, который предписал заключать браки не иначе, как с церковным благословением (около 893 г.).

Императором Алексеем Комненом это предписание распространено на рабов и на крепостных (1095 г.). В наследственное право и в учение о личных и имущественных отношениях супругов, детей и родителей законодательство иконоборцев также внесло много новых начал, уклоняющихся от суровых римских преданий о власти отца и мужа.[18]

В области вещного права созданы были новые институты, в интересах фискальных, под влиянием податной системы, сложившейся ещё при Диоклетиане. При ожесточенной борьбе с варварами от империи требовалось напряжение всех государственных сил; но одряхлевшее общество оказывалось неспособным к добровольной службе государству. Ввиду этого государство призывает всех уже не граждан, а подданных к обязательной службе. Все жители империи были обложены подушной податью. Наряду с подушной податью стояла подать поземельная, а по масштабу последней установлены были различные натуральные повинности. Вся земля, занятая пашнями, лугами, виноградными и оливковыми садами, была измерена, оценена и подразделена на податные участки; в состав одного участка могли входить земли, принадлежавшие различным собственникам. Каждый такой участок рассматривался как одно целое, ответственное за внесение податей и отправление натуральных повинностей. Если он слагался из земель мелких собственников, то они были связаны круговой порукой, образовывали общину (μητροκωμία), которая имела своего старосту (praepositus) и вносила подати непосредственно в казну. Ответственность за взнос податей и отправление повинностей земледельцами, сидевшими на земле крупных собственников (владения которых обыкновенно выделялись в самостоятельные податные участки), возлагалась на землевладельцев.

Непосильная тяжесть податей и отсутствие безопасности от нашествия варваров заставляли сельское население покидать насиженные земли, которые оставались невозделанными; крупные собственники, не получая никаких доходов, во избежание уплаты податей бросали свои владения — а так как в империи крупное землевладение преобладало, то государственная казна пустела.

Бедствие это с особой силой проявилось при Константине Великом, который принял ряд мероприятий, преследовавших двоякую цель: 1) обеспечить поступление податей и с таких земель, которые сделались бездоходными, а также предупредить возможное обесценение земли; 2) обеспечить за крупными собственниками возможность уплаты податей с их земель, обрабатываемых мелкими арендаторами, за которых они должны были вносить и подушную подать. Для достижения первой цели созданы были институты приписки или принудительного присвоения (έπιβολή) и предпочтительной покупки (προτίμηδις); преследование второй цели привело к созданию крепостного права.

Институт приписки

Институт приписки заключался в том, что земля, сделавшаяся бездоходной и в податном отношении неплатежеспособной, принудительным образом приписывалась к доходной земле другого собственника (в пределах того же податного участка) и передавалась ему в собственность, причём на него возлагалась обязанность вносить все причитающиеся с неё подати и повинности. При Юстиниане такая приписка была мерой весьма обычной; но так как в конце концов она только уменьшала платежеспособность и доходных земель, то впоследствии она получила значение экстраординарной меры, а при позднейших императорах (Комненах), когда к взиманию податей стала применяться откупная система, приписка совершенно вышла из употребления, хотя о ней упоминает ещё Гарменопул. Право предпочтительной покупки, формулированное новеллой Романа Лакапина (922), является характернейшим институтом византийского права. Согласно этой новелле при отчуждении недвижимости собственник обязан предварительно предложить покупку её пяти категориям лиц, которые последовательно могут устранить всякого постороннего покупщика. Общая черта всех этих категорий лиц заключается в том, что все они заинтересованы в податной платежеспособности земли, потому ли, что они состоят или были собственниками её по наследованию или покупке, или потому, что они просто с ней соседи. С течением времени фискальный характер института стушевался, но сам институт сохранился (Греция, Бессарабия). Земли крупных землевладельцев обрабатывались, большей частью, мелкими арендаторами или половниками, которым при Константине Великом запрещен был переход от одного землевладельца к другому. Так создалось крепостное право, или так называемый колонат. Все земледельческое население оказалось прикреплённым к земле, за исключением тех землевладельцев — мелких собственников, которые, оставаясь лично свободными, организовались в подневольные общины. С этими подневольными общинами переплетались семейные общины славян, которые с первой половины VII века массами оседали на землях Византийской империи. Такие массовые вторжения в сельское население свободных свежих элементов должны были изменить весь его строй и отразиться на крепостном праве. В законодательстве Юстиниана колонат является институтом уже вполне сложившимся. Закона, которым бы он отменялся, до нас не дошло, но земледельческий устав времен императоров-иконоборцев совершенно не знает крепостного права. Этому уставу известны лишь две категории крестьян: свободные крестьяне-собственники, живущие общинами, и зависимые крестьяне, сидящие на владельческой земле, но обладающие правом свободного перехода, следовательно, не крепкие земле. И по издании Базилик крестьяне остаются разделенными на две категории: на свободных, но податных крестьян и на крестьян зависимых (парики, πάροικοι). Эти зависимые крестьяне неизбежно должны были превратиться в крепостных уже в силу того правила Юстинианова законодательства, восстановленного императорами Македонской династии, по которому крестьянин, просидевший на владельческой земле тридцать лет, становился крепок земле. Затем в крепостных превращались даже вольные крестьяне-общинники, которые в полном общинном составе попали под власть или добровольно поддались под покровительство какого-нибудь сильного человека. Это случалось частью вследствие большой нужды, как, например, во время голода и мора, свирепствовавшего в 927—933 годах, частью вследствие постепенного расширения монастырского и церковного землевладения, частью, наконец, вследствие императорских пожалований и появившейся уже в XI веке системы кормлений, или проний (Πρόνοια). Прония есть пожалование земли, преимущественно в вознаграждение за военные заслуги и под условием продолжения военной службы. Она вполне соответствует западной бенефиции; но в Византии прония не развилась в феодальную систему. Отдача земли в пронию была средством эксплуатации общинных земель в целях военных и финансовых. Владение прониара[19] было изъято из ведомства местной административной власти; прониар облекался полицейскими, судебными, финансовыми и др. полномочиями, в том числе и правом собирать в пронии подати и пошлины и часть их удерживать в свою пользу; крестьянское население становилось в зависимые отношения к помещику-прониару, было обязано платить ему оброк и отбывать в его пользу барщину.

В области обязательств византийское право располагало ценным наследием классической юриспруденции, которое, однако, в Византии подверглось только вырождению. Объясняется это характером византийцев, заботившихся не столько об исполнении своих обязательств, сколько о том, как бы обойти и обмануть своих контрагентов. В результате взаимного недоверия получалось исключительное господство формальных договоров, заключаемых в письменной форме, при участии 7 или 5 свидетелей. Новелла Льва Мудрого постановляла, что всякий договор должен быть снабжен условием о неустойке. Ничтожное развитие договорно-обязательственных форм указывает на ненадежность кредита личного и вещного; оно порождало высокий размер процента, препятствовало развитию промышленности и торговли и созданию независимого городского промышленного класса. К этому должно присоединить бюрократизм управления и фискальный характер византийского землевладения, угнетавшего крестьянство.

Уголовное право в Византии

Уголовное право в Византии ещё при Константине Великом обогатилось новым видом преступлений, именно преступлениями против веры и церкви, число которых сильно возросло при Юстиниане. Законодательство иконоборцев произвело в этой области глубокий переворот и сохранило своё значение и по реставрации Юстинианова права. Эклога Льва и Константина признала наказуемость лжеприсяги, окончательно отрешилась от воззрения на кражу как на нарушение частного права, а главное — преобразовала систему наказаний. Характеристическая черта этой системы — обилие телесных и членовредительных наказаний (отсечение рук, урезание языка и т. п.), которые допускались уже в позднейшем римском праве, но только в немногих случаях. Ввиду того, что Эклога сохранила лишь простой вид смертной казни (обезглавливание), что она почти не знает конфискации имущества, что сами членовредительные наказания введены были вместо смертной казни, некоторые писатели (Цахариэ, Васильевский) признают, что исаврийские императоры имели основание говорить в заглавии Эклоги о большем человеколюбии своего законодательства. Но именно в воззрении на членовредительные наказания как на наказания сравнительно мягкие заключается главный недостаток этой системы. Членовредительные наказания заменили собой не одну только смертную казнь; они заступили место и других, действительно мягких наказаний (денежных штрафов), а частое публичное применение их неизбежно приводило к ожесточению нравов.

Рецепция византийского права

Рецепция (усвоение) византийского права прежде всего имела место на Востоке, где от Египта до Армении действовал недавно открытый Римско-сирийский законник; составленный в конце V стол. (ср. Bruns и Sachau, «Syrisch-römisches Rechtsbuch», Берл., 1880), послуживший источником для армянского сборника Мехитара Гоша (см. это сл.), а через его посредство проникший и в Грузию (см. Вахтангов сборник). Византийское право действовало и среди армянских общин в Польше. Многие положения из Римско-сирийского законника перешли в судебник, составленный для львовских армян и утверждённый польским королём Сигизмундом I. Ср. Bischoff, «Das alte Recht der Armenier in Lemberg» (Вена, 1862). На византийском праве основан был и Армянский судебник, которым до открытия Таганрогского окружного суда (1869) руководствовался нахичеванский магистрат при рассмотрении дел между местными армянами. Ср. К. Алексеев, «Изложение законоположений, заключающихся в Армянском судебнике» (М., 1870; из «Чтений в Общ. истории и древн. росс.»). Византийское право оказало некоторое влияние и на законодательство турецкое. В полном объёме оно было усвоено в Молдавии и Валахии, о чём см. Бессарабские законы. От византийского права не отрешились ещё кодексы, изданные в 1816 году для Молдавии, а в 1818 г. — для Валахии, но с 1865 г. Румыния имеет единый кодекс, составленный по образцу французского Code civil. В славянские земли византийское право проникло вместе с христианством и прежде всего в Болгарию. Уже в эпоху обращения болгар и моравов одновременно с переводом богослужебных книг на славянский язык сделан был и перевод Номоканона Схоластика. Одновременно с возникновением сербского государства сын его основателя, принявший монашество под именем Саввы, составил Кормчую книгу, для которой перевел Синопсис канонов с толкованиями Аристина, весь Прохирон и в состав которой ввел ещё Номоканон в XIV титулов и некоторые новеллы Алексея Комнена и Юстиниана. Ср. Архим. Н. Дучич, «Кормчија морачка» (Белград, 1877; в VIII-й книге «Гласника српског ученог друштва»); Никодим (Милаш), «Кормчија Савинска» (Задар., 1884). В кодификационной деятельности Стефана Душана (1336—1355; см. это имя) новейшие исследователи видят формальную рецепцию византийского права с некоторыми изменениями, соответствующими особенностям сербского быта. Ср. Т. Д. Флоринский, «Памятники законодательной деятельности Душана» (Киев, 1888). —

Византийское право на Руси

Первое знакомство русских с византийским правом относится ещё ко времени, предшествовавшему принятию христианства: византийскими элементами проникнуты договоры русских с греками X века, регулировавшие отношения русских и греков во время пребывания первых в Царьграде.[20] Признается несомненным, что на Руси с самых первых времен существования христианства были известны в славянском переводе оба Номоканона, употреблявшиеся в византийской церкви: Номоканон в 50 титулов и Номоканон в 14 титулов. Первый из этих Номоканонов был переведен на славянский язык ещё до крещения Руси, в эпоху обращения в христианство болгар и моравов, и в русских списках неизменно удерживал свою первоначальную болгарскую редакцию. Номоканон же в XIV титулов в его древнейшей редакции был переведен на Руси, вероятно, при Ярославе I. Одновременно с Номоканонами в Россию были занесены и др. памятники В. законодательства (Эклога, под названием «Главизн премудрых и верных царей Леона и Константина», и Прохирон, под именем «Градского закона»), которые вместе с Номоканонами входили в состав древних сборников, известных под названием Кормчей Книги (см. это сл.). При первых же христианских князьях перешел к нам и «Закон судный людем», составленный частным лицом в Болгарии, вероятно, до конца IX века. Это — переделка 17-го титула исаврийской эклоги, то есть устава о преступлениях и наказаниях, приспособляющая византийское уголовное законодательство к быту варварского народа, принимавшего христианство. Составитель приводит византийские членовредительные и др. наказания, но вместо них нередко назначает публичное церковное покаяние (отдачу в пост). В позднейших рукописных сборниках встречается распространенная редакция «Закона судного», под именем «Судебника царя Константина» (то есть Великого). Составитель её вычеркнул отдачу в пост по церковному закону, сохранив только наказания членовредительные. Эта работа имеет характер не законодательного устава, рассчитанного на практическое применение, а келейно-умозрительного упражнения, которое сделано каким-нибудь духовным лицом, может быть, уже на Руси, а не у южных славян.[21] Отсутствие толкований и неудобовразумительность славянского перевода давали себя чувствовать в церковной практике, вследствие чего киевский митрополит Кирилл II обратился в Болгарию за новыми книгами и, получив оттуда сербскую кормчую св. Саввы, представил её Владимирскому собору 1274 г. Через сербскую кормчую к нам перешли: «Закон Моисеев» (выборка из Исхода, Левита, Числ и Второзакония), некоторые церковные новеллы Алексея Комнена и полный перевод Прохирона[22]. В 1649 г. приступлено было к официальному изданию Кормчей книги. Практическим источником нашего церковного права является ещё один памятник византийского происхождения — Номоканон, который с 1639 г. печатается при большом Требнике. Впервые этот сборник напечатан был в Киеве в 1620 г., под названием: «Номоканон или законное правило», Памвой Берындой, который издание своё сделал с рукописи, принесенной в Киев с Афона. Это — покаянный устав, составленный по труду Матвея Властаря. Ср. А. Павлов, «Номоканон при большом Требнике» (Одесса, 1872), и М. Горчаков, «К истории епитимийных номоканонов православной церкви»[23]. Кроме того, в древней Руси были известны и другие юридические сборники византийского происхождения. Интересна по своему содержанию и историческому значению компиляция, относящаяся к концу XII или началу XIII века и носящая в рукописях название «Книги законные, ими же годится всякое дело исправляти всем православным князем». В состав её входят: 1) «Закони земледельнии от Оустиниановых книг» — земледельческий устав (νόμος γεωργικος); 2) «Закон о казнех»; 3) «Закон о разделении браком», то есть о причинах развода и 4) «Главы о послусех»; три последние отдела заимствованы из Прохирона и Эклоги. Переводчик не только перелагает на русский язык отдельные византийские термины, имевшие техническое значение, но и делает в тексте иноземных законов некоторые изменения, сокращения и дополнения в видах приспособления их к русск. быту и понятиям. Прямых свидетельств о практическом применении земледельческого устава (остальные части компиляции были известны из Кормчей) мы не имеем, но весьма вероятно, что он применялся в духовных судах, в особенности по отношению к крестьянам, сидевшим на землях духовенства. Первое полное издание «Книг законных» было сделано в 1768 г. С. Башиловым (см.); затем в 1805 г. первая часть этого сборника напечатана была Максимовичем в его «Указателе российских законов» (т. II, М.), где она помещена в виде продолжения известного церковного устава, приписываемого великому князю Ярославу I, и над обоими памятниками поставлено одно общее заглавие: «Устав великого князя Ярослава Владимировича о церковных судах и о земских делах». Заглавие это было источником недоразумений для русских ученых. Лишь в новейшее время А. С. Павлов окончательно доказал, что мнимый устав Ярослава о земских делах есть не что иное, как первая часть «Книг законных»; он же в соч. «Книги законные»[24] издал полный славянский текст этой компиляции и подыскал к нему наиболее соответствующий греческий подлинник. Другой юридический сборник, по своему характеру и содержанию весьма близкий к «Книгам законным», появился у нас в конце XIII или в начале XIV в. под названием «Мерила праведного»; этот сборник составлен был из готового славянского материала, заимствованного из Кормчей, и должен был служить как нравственным наставлением, так и юридическим руководством для судей. Ср. статью Н. Калачова в его «Архиве историко-юридических сведений, относящихся до России»[25]. Одновременно с печатанием Кормчей патриарх Никон поручил одному из ученых юго-западной Руси, Епифанию Славинецкому, новый перевод памятников византийского права. Перевод, сделанный Епифанием, остался в рукописи, которая положена была в «патриаршей казне» для удобства желающих читать и списывать её.

Рецепция византийского права в России

Рецепция византийского права в России ни по своему ходу, ни по данным ей результатам не может идти в сравнение с рецепцией римского права на Западе. На Западе лишь в первоначальных своих стадиях рецепция римского права была связана с традицией церкви; позже юристы вносили в область гражданских правоотношений частное право, отрешенное от элементов религиозного и публичного свойства. Это право часто приходило в столкновение с народными воззрениями, вытесняло народные обычаи, но и со своей стороны подвергалось влиянию обычного права. Совсем не то было в России. Прежде всего, к нам проникли лишь разрозненные отрывки римской системы. Главными представителями её были Эклога и Прохирон; между тем, в этих памятниках совершенно отсутствуют многие основные институты гражданского права, в особенности права вещные, а права обязательственные представлены крайне неудовлетворительно. Да и то, что в Россию проникло, дошло к нам в византийской обработке, представляющей смешение элементов светских и вероисповедных, права частного и публичного. Уже по одному этому рецепция византийского права не могла привести к созданию у нас целой системы частного права. Проводником византийского права являлось у нас духовенство, применявшее его в церковном суде. Сообразно с компетенцией этого суда влиянию В. законодательства подверглось у нас преимущественно право семейственное и наследственное. В этих же сферах проявлялось влияние духовенства и на законодательную деятельность князей. Так, все положения Русской Правды об опеке и наследовании супругов воспроизводят начала Эклоги. Под влиянием византийского права возник институт душеприказчиков, сделан был первый шаг к различению детей законных и незаконных, к ограждению личной и имущественной самостоятельности жены и проч. В московскую эпоху византийское право применялось непосредственно только духовными судами; светские учреждения знали его лишь постольку, поскольку оно отражалось в государевых указах, а потому влияние его на практику не могло получить решающего значения. На указной деятельности московских государей оно отражалось также в меньшей степени, чем в Руси домосковской. Тем не менее многие статьи уложения 1649 г. заимствованы из византийского права, именно из Градского закона (Прохирона), как об этом свидетельствует и хранящийся в Оружейной палате подлинный список уложения, в котором против каждой статьи указан её источник. Ср. Забелин, «Сведения о подлинном уложении царя Алексея Михайловича» (в «Архиве историко-юридических сведений» Калачова, кн. I, М., 1850). Некоторые из этих статей уложения перешли в Свод Законов, так что в ныне действующем т. Х ч. 1[26] имеются статьи, представляющие собой буквальное воспроизведение положений Прохирона[27], и другие, которые на Прохироне основаны (ст. 976, 1322, 2063, 2065, 2067, 2201). Общие замечания о рецепции византийского права в домосковской Руси см. в сочинении Н. Л. Дювернуа «Источники права и суд в древней России»[28]. Несравненно глубже было влияние духовенства, руководствовавшегося византийскими законами, в области права уголовного. До принятия христианства на Руси господствовал материальный взгляд на преступление как на причинение обиды и вреда. Духовенство вносит новое воззрение — формальное; преступление становится нарушением предписаний закона, на первый раз — закона церковного. Этот взгляд на преступление нашел своё выражение сначала только в церковных уставах св. Владимира и Ярослава, составленных под сильным влиянием «Закона судного людем». В уставе св. Владимира запрещаются многие деяния только потому, что они не допускаются церковными законами, напр. моление у воды, волшебство и проч. Начинает проникать к нам и система наказаний, заимствованная из Эклоги, а именно смертная казнь, телесные и членовредительные наказания. Первоначально народно-русская система денежных штрафов оказывается более сильной, и даже в церковных уставах находит себе место выкуп. Преступления взяты из византийских сборников, а наказания — русские. В «Русской Правде» из византийских наказаний заимствованы только поток и разграбление, то есть ссылка преступника с конфискацией его имущества; в Двинской и Псковской судных грамотах встречается уже смертная казнь. В москов. Руси наказание все более теряет характер частного вознаграждения. Телесные наказания, болезненные и членовредительные, совершенно вытесняют денежные штрафы; смертная казнь получает широкое развитие. В то же время в системе наказаний происходит и другая существенная перемена. В памятниках домоск. Руси, напр. в «Русской Правде», господствует система безусловно определенных наказаний. В памятниках моск. государства, как и в Эклоге, часто встречаются наказания неопределенные: предписывается чинить наказание по усмотрению, как «государь укажет», или «наказати смотря по вине», или «чинить жестокое наказание, что государь укажет»; кнут и батоги назначаются обыкновенно без обозначения меры, но иногда прибавляется «нещадно». В ныне действующем уложении о наказаниях[29] имеется положение, заимствованное из византийского права: это — статья 94, установляющая уголовную невменяемость для детей, не достигших семилетнего возраста. Это положение вошло в новоуказную статью «О убийственных делах» (1687 г.)[30], которая вся основана на Прохироне и на него ссылается.

Изучение византийского права

Систематическое изучение византийского права на Западе началось с XVI стол., когда убедились, что греческие юридические рукописи, занесенные в западные библиотеки после падения Константинополя, представляют собой незаменимое пособие для восстановления текста Юстиниановых книг; кроме того, они содержали в себе подлинный текст древнейших памятников церковного права. Прежде всего приступлено было к изданию и переводу главнейших памятников греко-римского права. На этом поприще в XVI и XVII столетиях наиболее прославились: немцы Галоандер, Leunclavius († 1593) и Freher († 1614), голландец Виглиус († 1577), испанец Антоний Августин († 1586), французы — Бонефидий (Bonnefoi, † 1574), Куяций (Cujacius, Cujas, † 1590), Христофор Justel († 1649) и сын его Генрих († 1693), Воэль (Voellus, Voel), Fabrotus (Fabrot, † 1659), англичанин Bev e ridge († 1708) и др. У всех этих ученых слаба критика текста. Руководимые смутными представлениями о превосходстве текста более полного над менее полным, издатели нередко собирали из разных рукописей части сходных, по их мнению (а на самом деле иногда весьма различных), памятников и, кое-как спаивая их, составляли из них воображаемый полный текст. К числу таких самодельных произведений принадлежит, напр., Эклога Льва Исавра и Константина Копронима, напечатанная в Леунклавиевском сборнике[31], пользовавшемся громкой славой на Западе и ещё большей на востоке. Об истории издаваемых памятников и их содержании едва говорилось в предисловиях. Отдельные замечания встречаются в комментариях на книги Юстиниана, особенно у Куяция, подавшего блестящие примеры тому, как следует пользоваться византийскими юридическими памятниками для восстановления текста Юстинианова права; но эти замечания делались всегда вскользь, мимоходом, часто без всяких доказательств. Первое более подробное, но совершенно не критическое сочинение о внешней истории византийского права принадлежит везонскому епископу Суарезу[32]. Отсутствие правильных воззрений на памятники византийского права особенно вредно отразилось на «Bibliotheca Juris Orientalis canonici et civilis»[33], где встречается совершенно неверная классификация замечательнейших рукописей Ватиканской библиотеки. Новую дорогу для успешного хода занятий по внешней истории византийского права проложил Рейц (Guilielmus Otto Reitz, † 1769). Он не только подал пример критического издания текста источников (Парафраз Феофила), но в примечаниях, введениях и приложениях к ним пролил новый свет на историю византийских юридических памятников. Новое критико-историческое направление в области науки византийское права явилось отголоском школы Савиньи и Эйхгорна и наиболее блестящих представителей нашло в лице Бинера (см. это имя) и Витте (см. это имя), разъяснивших много темных вопросов в истории византийских памятников, тогда как братья Геймбахи (см. это имя) неутомимо трудились над критическим их изданием. Более всех содействовал успешной разработке византийского права Цахарие фон Лингенталь (см. это имя). В то же время необходимость исторического изучения действующего права современной Греции привела к обширному изданию, предпринятому президентом афинского ареопага (кассационного суда) Раллисом при участии адвоката и профессора Потлиса: Афинская синтагма (греч. Σύνταγμα τών θειών καί ίερών κανόνων) (Афины, 1852—1859). Критические издания источников и специальные о них исследования подготовили почву для разработки общей внешней истории византийского права. Задача эта выполнена Мортрелем (Mortreil) в его «Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l’empire d’Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453»[34]. На основании этих трудов русский профессор Д. Азаревич составил свою (внешнюю) «Историю византийского права» (2 вып., Яросл., 1876—77). Внутренняя история византийского права блестяще разработана Цахариэ в «Geschichte des Griechisch-römischen Rechts»[35]; главы о недвижимой собственности, совершенно переработанные для приготавливаемого им 3-го издания, напечатаны в «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» 1888 г. Новый, незатронутый ещё элемент в византийском праве — влияние обычаев Греции и Востока — стремится проследить L. Mitteis, «Reichsrecht und Volksrecht in den ö stlichen Provinzen des röm. Kaiserreichs»[36]. Отсутствие других работ по внутренней истории византийского права объясняется тем, что она не представляет интереса для западных юристов. Для них памятники византийского законодательства важны лишь постольку, поскольку они дают материал для восстановления и критики текста Юстиниановых книг. В этом отношении ими широко пользовались издатели Corpus juris civilis, в особенности новейшие: Моммзен, Крюгер и Шёлль. При исследовании самого содержания сочинений римских юристов западные ученые совсем не пользуются византийскими памятниками; но что последние могут оказаться небесполезными и в этом отношении, доказывают опыты, представленные Цахариэ в «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» 1885, 1887 и 1889 гг. Понятно, что для русских ученых византийское право имеет несравненно большее значение ввиду исторической роли его в нашем отечестве. Первое специальное исследование о судьбах византийского права в России — «Обозрение Кормчей Книги» барона Розенкампфа[37] — явилось в связи с работами по составлению Свода Законов. Дальнейшие работы русских юристов явились отголоском зарождения исторической школы правоведения на Западе. Сюда относятся труды Н. И. Крылова, Н. В. Калачова и К. А. Неволина (см. эти имена). Академик Куник в «Записках Академии наук» 1853 г. горячо ратовал за изучение В. мира и в этом видел даже национальную задачу русской науки. По поручению Академии наук А. Энгельман составил сочинение «Об ученой обработке греко-римского права»[38], к которому приложен указатель литературы предмета с 1825 г. Это сочинение должно было служить как бы введением к дальнейшим работам русских юристов. Но ожидания не оправдались. Первая небольшая, но весьма замечательная работа о судьбах византийского права у славян принадлежит польскому ученому Р. Губе: «О znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyńskiego u narodów słowiańskich»[39]. Лишь в новейшее время А. С. Павлов приступил к изданию славянских текстов параллельно с греческими подлинниками, без чего немыслимы систематические работы в рассматриваемой области. Остальные наиболее значительные работы по истории византийского права вышли в России из-под пера не юристов, а историков: В. Г. Васильевского (см. это имя) и Ф. И. Успенского, много сделавших для исследования византийского землевладения, в складе которого они стремятся обнаружить славянские элементы.

Исследованиями в области византийского права занимался историк, академик РАН Милов Л. В.

Школа по изучению церковно-канонического права Византии создана и успешно функционирует в Украине. В частности ряд исследований посвящены вопросам правового статуса монастырского и церковного землевладения, епископа, правовому регламентированию церковной иерархии кандидатом исторических наук киевским ученым Владимиром Омельчуком.

См. также

Напишите отзыв о статье "Византийское право"

Примечания

- ↑ Sirks, A. J. B., The Theodosian Code, a Study (Editions du Quatorze Septembre, 2007) ISBN 978-3-00-022777-6

- ↑ (изд. G. Haenel, «Codices Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus»; Бонн, 1842)

- ↑ George Long, in William Smith, ed., A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, (London: Murray) 1875 ([penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Codex_G_et_H.html On-line text]).

- ↑ (т. III, Лейпциг, 1857)

- ↑ Ср. Ferrini, «Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa», Милан, 1884—85). Образцовый немецкий перевод издал Вюстеман (Берл., 1823)

- ↑ (Гейдельберг, 1836)

- ↑ (на русск. языке приведено в ст. В. Васильевского «Законодательство иконоборцев», в «Журн. Мин. нар. просвещ.», 1878 г., № 10 и 11)

- ↑ (т. IV-й, Лейпц., 1865)

- ↑ (Лейпц., 1852)

- ↑ (Νόμος γεοργικός), Устав морской (Νόμος ροδίων ναυτικος; последнее издание у Pardessus, «Collection des lois maritimes», т. I., Пар., 1828)

- ↑ (то есть ручная книга законов, издание Цахариэ, «Ό πρόχειρος νόμος», Гейдельберг, 1837 г.)

- ↑ напечат. в «Collectio librorum juris graeco-romam ineditorum», Цахариэ

- ↑ Последнее издание Базилик принадлежит К. Геймбаху: «Basilicorum libri LX» (Лейпциг, 1833—1870).

- ↑ (лучшее издание — Сгуты в греч. журнале «Θέμις», т. VIII, Афины 1861 г.;

- раньше названные сборники см. у Цахариэ, «Jus Graeco-Romanum», т. I, II, V, VII)

- ↑ Покаянные номоканоны // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Издана синтагма Властаря в «Σύνταγμα τών θειών καί ίερών κανόνων» Раллиса и Потлиса (т. VI, Афины, 1859), откуда она перепечатана и снабжена латинским переводом в «Patrologia graeca» аб. Миня (т. 144 и 145) . Ср. обширную и неоконченную ещё статью Н. Ильинского «Синтагма Властаря» (в «Чтениях Общества любителей духовн. просвещения», 1891)

- ↑ Ср. Никольский, «Греческая кормчая книга Пидалион» (Москва, 1888)

- ↑ Ср. Zhisman, «Das Eherecht der orientalischen Kirche» (Вена, 1864); А. Павлов, «Личные отношения супругов по греко-римскому праву» (в «Ученых записках Казанского университета» 1865 г.); А. Гуляев, «Предбрачный дар в римском праве и в памятниках византийского законодательства» (Дерпт, 1891).

- ↑ Прония (от греч. pronoia — попечение) — феодальный институт в Византии XI—XV вв. — пожизненное (иногда наследственное) императорское пожалование светскому лицу или монастырю в награду за службу права сбора налогов с определённой территории с правом управления этой территорией. Наибольшее развитие прония получила во второй половине XII в., когда земельные владения давались на условиях несения преимущественно военной службы. Со временем пронии превратилась в наследственное владение. Типологически близка к западноевропейскому бенефицию.

- ↑ Ср. об этом статью проф. Сергеевича в «Журнале Мин. народн. просвещ.» 1882 г. № 1. С принятием христианства в Россию занесены были греческим духовенством сборники византийского права, церковного и светского. После исследований А. С. Павлова («Первоначальный славяно-русский номоканон», Казань, 1869)

- ↑ Распространенная редакция «Закона судного» по пергаментному списку XIV в. издана Дубенским в «Русских достопамятностях» (ч. 2, Москва, 1843). Список XVI в., напечатанный Строевым в «Софийском временнике» и впоследствии перепечатанный в 6-м томе «Полного собрания русских летописей» (СПб., 1853), представляет собой попытку согласовать разночтения двух различных редакций. О «Законе судном» ср. Н. С. Суворов, «Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского права» (Яросл., 1888) и А. С. Павлов, «Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках югославянского и русского права» (в «Чтениях Общ. любителей духовн. просвещения», 1891, ноябрь и декабрь).

- ↑ (об особенностях этого перевода, не всегда точного, см. статью Зигеля в «Мефодиевском юбилейном сборнике», изданном Варшавским университетом; Варшава, 1885)

- ↑ (СПб., 1874)

- ↑ (СПб., 1885 г.)

- ↑ (кн. I, М., 1850)

- ↑ (изд. 1887 г.)

- ↑ (ст. 445, 1707, 1708, 2068)

- ↑ (М., 1869, стр. 315—331)

- ↑ (изд. 1885 г.)

- ↑ (Полное Собрание Законов, № 441)

- ↑ («Juris Graeco-Rom a ni tam canonici quam civilis tomi duo»,Франкф., 1596)

- ↑ (Suarez, † 1677; Notitia Basilicorum, в первый раз вышедшая в свет во главе Фабротова издания Базилик)

- ↑ (Рим, 1762—66)

- ↑ (П ар., 1843—46; новое изд. 1877) и Геймбахом, в обширной статье в энциклопедии Эрша и Грубера (1-я серия, т. 86—87, Лейпц., 1868—69)

- ↑ (2 изд., Берл., 1877)

- ↑ (Л ейпциг, 1881)

- ↑ (Москва, 1829; 2-е изд. СПб., 1839)

- ↑ (СПб. 1857)

- ↑ (Варшава, 1868; французский перевод, Париж, 1880)

Литература

- Липшиц Е. Э. Византийское право в период между Эклогой и Прохироном (Частная Распространенная Эклога) / Е. Э. Липшиц // ВВ. — Т. 36. — 1974. — С. 45 — 72.

- Липшиц Е. Э. Законодательство и юриспруденция в Византии ІХ — ХІ вв. [под ред. В. И. Рутенбурга] / Е. Э. Липшиц. — Л.: Наука, Ленинград. отд., 1981. — 246 с.

- Липшиц Е. Э. К истории «Земледельческого закона» в Византии и в средневековых балканских государствах / Е. Э. Липшиц // ВВ. — Т. XІХ. — 1968. — С. 53 — 62.

- Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в Х — ХІ вв. Проблемы истории одного столетия: 976—1081 гг. / Г. Г. Литаврин. — М.: Наука, 1977. — 311 с.

- Медведев И. П. Очерки византийской дипломатики (частноправовой акт) / И. П. Медведев. — Л.: Наука, Ленинградское отд-е, 1988. — 262 с.

- Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи / И. П. Медведев. — СПб.: Алетейя, 2001. — 576 с. — (Византийская библиотека. Исследования).

- Омельчук В. В. Вплив візантійських традицій на адміністративно-церковні процеси та церковно-канонічне право на українських землях / В. В. Омельчук // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку [за ред. В. Д. Бондаренка та І. М. Мищака] — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. — С. 184—194.

- Омельчук В. В. Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції / В. В. Омельчук // Наукові праці Національного Авіаційного університету. — Серія: Юридичний вісник: Повітряне і космічне право: Збірник наукових праць. — 2013. — № 1 (26). — С. 34—38.

- Омельчук В. В. Джерела з церковно-правової історії Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — С. 22—27.

- Омельчук В. В. Нормативно-правові акти проти єретиків у структурі норм церковно-канонічного права Візантійської імперії (кінець IV—XI ст.) / В. В. Омельчук // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України. — 2013. — Вип. 59. — С. 48—55.

- Омельчук В. В. Особливості відчуження церковної власності у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Наукові праці МАУП. — 2013. — Вип. 1 (36). — С. 45—47.

- Омельчук В. В. Особливості еволюції канонічних актів у правовому просторі Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — Вип. 6. — С. 17—21.

- Омельчук В. В. Особливості еволюції правового статусу монастирів у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — № 1 (45). — 2013. — С. 36—42.

- Омельчук В. В. Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів / В. В. Омельчук // Фінансове право: науковий журнал. — 2013. — № 3 (25). — С. 35—39.

- Омельчук В. В. Податкові та адміністративні привілеї церкви і монастирів Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — Вип. 5. — С. 52—54.

- Омельчук В. В. Порядок нормативно-правового регламентування адміністративно-територіальної структури Церкви у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — Вип. 4. — С. 15—20.

- Омельчук В. В. Порядок регламентування діяльності окремих церковних інститутів у правовій системі Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — Вип. 2. — С. 23—28.

- Омельчук В. В. Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — Вип. 3. — С. 14—19.

- Омельчук В. В. Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал. — 2013. — Вип. 2 (10). — С. 288—294.

- Омельчук В. В. Традиції висвітлення церковно-канонічного права Візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів / В. В. Омельчук // Український часопис міжнародного права. — 2013: Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права. — С. 145—149.

- Омельчук В. В. Церковна ієрархія та нормотворчість у Візантійській імперії / В. В. Омельчук // Правничий часопис Донецького національного університету. — 2012. — № 2. — С. 232—240.

- Омельчук В. В. Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі / В. В. Омельчук // Наукові праці МАУП. — 2013. — Вип. 2 (37): Політичні науки. Юридичні науки. — С. 96—102.

- Омельчук В. В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії / В. В. Омельчук // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — Вип. 2 (206). — С. 7—11.

- Омельчук В. В. Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові праці Національного Авіаційного університету. — Серія: Юридичний вісник: Повітряне і космічне право: Збірник наукових праць. — 2013. — № 2 (27). — С. 40—45.

- Омельчук В. В. Релігійні аспекти політико-правових візантійсько-арабських взаємовпливів / Володимир Омельчук // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 5. — С. 24—28.

- Сацький П. В. Візантійський вплив на еволюцію політико-правового статусу Великого князя Київського / П. В. Сацький // Юридична наука. — 2013. — № 6. — С. 78 — 83.

Ссылки

- Византия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Отрывок, характеризующий Византийское право

Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался.– Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь, – сказал он. – Может быть, ты прав для себя, – продолжал он, помолчав немного; – но каждый живет по своему: ты жил для себя и говоришь, что этим чуть не погубил свою жизнь, а узнал счастие только тогда, когда стал жить для других. А я испытал противуположное. Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что нибудь, желание их похвалы.) Так я жил для других, и не почти, а совсем погубил свою жизнь. И с тех пор стал спокойнее, как живу для одного себя.

– Да как же жить для одного себя? – разгорячаясь спросил Пьер. – А сын, а сестра, а отец?

– Да это всё тот же я, это не другие, – сказал князь Андрей, а другие, ближние, le prochain, как вы с княжной Марьей называете, это главный источник заблуждения и зла. Le prochаin [Ближний] это те, твои киевские мужики, которым ты хочешь сделать добро.

И он посмотрел на Пьера насмешливо вызывающим взглядом. Он, видимо, вызывал Пьера.

– Вы шутите, – всё более и более оживляясь говорил Пьер. Какое же может быть заблуждение и зло в том, что я желал (очень мало и дурно исполнил), но желал сделать добро, да и сделал хотя кое что? Какое же может быть зло, что несчастные люди, наши мужики, люди такие же, как и мы, выростающие и умирающие без другого понятия о Боге и правде, как обряд и бессмысленная молитва, будут поучаться в утешительных верованиях будущей жизни, возмездия, награды, утешения? Какое же зло и заблуждение в том, что люди умирают от болезни, без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам лекаря, и больницу, и приют старику? И разве не ощутительное, не несомненное благо то, что мужик, баба с ребенком не имеют дня и ночи покоя, а я дам им отдых и досуг?… – говорил Пьер, торопясь и шепелявя. – И я это сделал, хоть плохо, хоть немного, но сделал кое что для этого, и вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал хорошо, но и не разуверите, чтоб вы сами этого не думали. А главное, – продолжал Пьер, – я вот что знаю и знаю верно, что наслаждение делать это добро есть единственное верное счастие жизни.

– Да, ежели так поставить вопрос, то это другое дело, сказал князь Андрей. – Я строю дом, развожу сад, а ты больницы. И то, и другое может служить препровождением времени. А что справедливо, что добро – предоставь судить тому, кто всё знает, а не нам. Ну ты хочешь спорить, – прибавил он, – ну давай. – Они вышли из за стола и сели на крыльцо, заменявшее балкон.

– Ну давай спорить, – сказал князь Андрей. – Ты говоришь школы, – продолжал он, загибая палец, – поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести его, – сказал он, указывая на мужика, снявшего шапку и проходившего мимо их, – из его животного состояния и дать ему нравственных потребностей, а мне кажется, что единственно возможное счастье – есть счастье животное, а ты его то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему моих средств. Другое ты говоришь: облегчить его работу. А по моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для меня и для тебя труд умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать в 3 м часу, мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что я думаю и не могу не думать, как он не может не пахать, не косить; иначе он пойдет в кабак, или сделается болен. Как я не перенесу его страшного физического труда, а умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. Третье, – что бишь еще ты сказал? – Князь Андрей загнул третий палец.

– Ах, да, больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустил ему кровь, вылечил. Он калекой будет ходить 10 ть лет, всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал – как я смотрю на него, а то ты из любви же к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом,что за воображенье, что медицина кого нибудь и когда нибудь вылечивала! Убивать так! – сказал он, злобно нахмурившись и отвернувшись от Пьера. Князь Андрей высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что видно было, он не раз думал об этом, и он говорил охотно и быстро, как человек, долго не говоривший. Взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения.

– Ах это ужасно, ужасно! – сказал Пьер. – Я не понимаю только – как можно жить с такими мыслями. На меня находили такие же минуты, это недавно было, в Москве и дорогой, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, всё мне гадко… главное, я сам. Тогда я не ем, не умываюсь… ну, как же вы?…

– Отчего же не умываться, это не чисто, – сказал князь Андрей; – напротив, надо стараться сделать свою жизнь как можно более приятной. Я живу и в этом не виноват, стало быть надо как нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти.

– Но что же вас побуждает жить с такими мыслями? Будешь сидеть не двигаясь, ничего не предпринимая…

– Жизнь и так не оставляет в покое. Я бы рад ничего не делать, а вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводители: я насилу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтобы иметь свой угол, где можно быть спокойным. Теперь ополчение.

– Отчего вы не служите в армии?

– После Аустерлица! – мрачно сказал князь Андрей. – Нет; покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду, ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. Ну, так я тебе говорил, – успокоиваясь продолжал князь Андрей. – Теперь ополченье, отец главнокомандующим 3 го округа, и единственное средство мне избавиться от службы – быть при нем.

– Стало быть вы служите?

– Служу. – Он помолчал немного.

– Так зачем же вы служите?

– А вот зачем. Отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. Он страшен своей привычкой к неограниченной власти, и теперь этой властью, данной Государем главнокомандующим над ополчением. Ежели бы я два часа опоздал две недели тому назад, он бы повесил протоколиста в Юхнове, – сказал князь Андрей с улыбкой; – так я служу потому, что кроме меня никто не имеет влияния на отца, и я кое где спасу его от поступка, от которого бы он после мучился.

– А, ну так вот видите!

– Да, mais ce n'est pas comme vous l'entendez, [но это не так, как вы это понимаете,] – продолжал князь Андрей. – Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу протоколисту, который украл какие то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца, то есть опять себя же.

Князь Андрей всё более и более оживлялся. Глаза его лихорадочно блестели в то время, как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было желания добра ближнему.

– Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, – продолжал он. – Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь), и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко, и для кого бы я желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться и всё делаются несчастнее и несчастнее. – Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

– Так вот кого мне жалко – человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которые, сколько ни секи, сколько ни брей, всё останутся такими же спинами и лбами.

– Нет, нет и тысячу раз нет, я никогда не соглашусь с вами, – сказал Пьер.

Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые Горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что он находился в хорошем расположении духа.

Он говорил ему, указывая на поля, о своих хозяйственных усовершенствованиях.

Пьер мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погруженным в свои мысли.

Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что он не знает истинного света и что Пьер должен притти на помощь ему, просветить и поднять его. Но как только Пьер придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит всё в его ученьи, и он боялся начать, боялся выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

– Нет, отчего же вы думаете, – вдруг начал Пьер, опуская голову и принимая вид бодающегося быка, отчего вы так думаете? Вы не должны так думать.

– Про что я думаю? – спросил князь Андрей с удивлением.

– Про жизнь, про назначение человека. Это не может быть. Я так же думал, и меня спасло, вы знаете что? масонство. Нет, вы не улыбайтесь. Масонство – это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества. – И он начал излагать князю Андрею масонство, как он понимал его.

Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви.

– Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; всё остальное есть сон, – говорил Пьер. – Вы поймите, мой друг, что вне этого союза всё исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал частью этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах, – говорил Пьер.

Князь Андрей, молча, глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не расслышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах князя Андрея, и по его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что князь Андрей не перебьет его и не будет смеяться над его словами.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они прошли на паром.

Князь Андрей, облокотившись о перила, молча смотрел вдоль по блестящему от заходящего солнца разливу.

– Ну, что же вы думаете об этом? – спросил Пьер, – что же вы молчите?

– Что я думаю? я слушал тебя. Всё это так, – сказал князь Андрей. – Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека, и законы, управляющие миром. Да кто же мы – люди? Отчего же вы всё знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите? Вы видите на земле царство добра и правды, а я его не вижу.

Пьер перебил его. – Верите вы в будущую жизнь? – спросил он.

– В будущую жизнь? – повторил князь Андрей, но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более, что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея.

– Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды – всё ложь и зло; но в мире, во всем мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого. Разве я не чувствую, что я в этом огромном бесчисленном количестве существ, в которых проявляется Божество, – высшая сила, как хотите, – что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим. Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что кроме меня надо мной живут духи и что в этом мире есть правда.

– Да, это учение Гердера, – сказал князь Андрей, – но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся) и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть… Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть…. Вот что убеждает, вот что убедило меня, – сказал князь Андрей.

– Ну да, ну да, – говорил Пьер, – разве не то же самое и я говорю!

– Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет там в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И, я заглянул…

– Ну так что ж! вы знаете, что есть там и что есть кто то? Там есть – будущая жизнь. Кто то есть – Бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и уже заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

– Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, – говорил Пьер, – что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там во всем (он указал на небо). Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны теченья с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «правда, верь этому».

Князь Андрей вздохнул, и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

– Да, коли бы это так было! – сказал он. – Однако пойдем садиться, – прибавил князь Андрей, и выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лежа на Аустерлицком поле, и что то давно заснувшее, что то лучшее что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.

Уже смерклось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду лысогорского дома. В то время как они подъезжали, князь Андрей с улыбкой обратил внимание Пьера на суматоху, происшедшую у заднего крыльца. Согнутая старушка с котомкой на спине, и невысокий мужчина в черном одеянии и с длинными волосами, увидав въезжавшую коляску, бросились бежать назад в ворота. Две женщины выбежали за ними, и все четверо, оглядываясь на коляску, испуганно вбежали на заднее крыльцо.