Высшие офицеры Первой мировой войны

| |

| Джон Сингер Сарджент | |

| Высшие офицеры Первой мировой войны. 1922 год | |

| англ. General Officers of World War I | |

| Холст, масло. 299,7 × 528,3 см | |

| Национальная портретная галерея, Лондон, Великобритания | |

| |

«Высшие офицеры Первой мировой войны» (англ. General Officers of World War I) — картина американского художника Джона Сингера Сарджента, написанная им в 1922 году.

В 1918 году Сарджент получил заказ на создание картины от южноафриканского финансиста Абрахама Бейли, стремившегося сохранить память о британских полководцах времён Первой мировой войны. Ранее Бейли заказал ещё две картины на схожую тему, но с разными героями, которыми стали морские офицеры и государственные деятели. После долгих уговоров, в том числе при участии попечителей Национальной портретной галереи в Лондоне, куда Бейли заранее решил пожертвовать картины, Сарджент всё-таки решил взяться за огромных размеров полотно, на котором должны были быть изображены 22 генерала Британской империи. Сарджент писал картину долгих четыре года, работа над ней шла трудно и, как признавался сам художник, «генералы маячат передо мной, как кошмарный сон». Наконец, в 1922 году работа подошла к концу и огромное полотно горизонтального формата было выставлено в Королевской Академии. Картина была сдержанно оценена критиками, во многом из-за холодности персонажей и невыразительности композиции. В настоящее время картина находится в коллекции Национальной портретной галереи.

Контекст

Джон Сингер Сарджент (1856—1925) родился во Флоренции в семье экспатриантов из Америки. Его детство прошло в постоянных путешествиях по Европе, во время которых Сарджент побывал в Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Получив преимущественно домашнее образование, в 1874 году Сарджент завершил учёбу в парижской студии французского живописца Каролюс-Дюрана, где изучал работы Халса, Рембрандта, ван Дейка, Рейнольдса. В 1876 году Сарджент посетил Америку, а в следующем году выставил свою первую картину на Парижском салоне. После путешествий по Испании и Марокко в 1879—1880 годах, в 1884 году он поселился в Париже, а затем переехал в Лондон. Пользуясь большим успехом в качестве умелого портретиста впоследствии Сарджент отказался от всех излишних заказов, сосредоточившись главным образом на пейзажах и акварелях, а также исполнении настенных росписей в публичной библиотеке и музее изящных искусств Бостона. Сарджент непрестанно выставлялся в Королевской Академии, ассоциированным членом которой он стал в 1894 году, а полноправным — в 1897 году. Будучи космополитом и бонвиваном, Сарджент жил сразу на несколько стран и при этом ценил своё американское гражданство, отважившись однажды даже отказаться от рыцарства. Общаясь с представителями социального и политического бомонда Америки и Европы, Сарджент писал довольно лестные портреты американских президентов, британских премьер-министров, предпринимателей, актрис и арт-дилеров, аристократов «позолоченного века» и членов их семей, безграничный оптимизм которых вскоре будет сметён Первой мировой войной[1][2][3].

Джон Сингер Сарджент (1856—1925) родился во Флоренции в семье экспатриантов из Америки. Его детство прошло в постоянных путешествиях по Европе, во время которых Сарджент побывал в Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Получив преимущественно домашнее образование, в 1874 году Сарджент завершил учёбу в парижской студии французского живописца Каролюс-Дюрана, где изучал работы Халса, Рембрандта, ван Дейка, Рейнольдса. В 1876 году Сарджент посетил Америку, а в следующем году выставил свою первую картину на Парижском салоне. После путешествий по Испании и Марокко в 1879—1880 годах, в 1884 году он поселился в Париже, а затем переехал в Лондон. Пользуясь большим успехом в качестве умелого портретиста впоследствии Сарджент отказался от всех излишних заказов, сосредоточившись главным образом на пейзажах и акварелях, а также исполнении настенных росписей в публичной библиотеке и музее изящных искусств Бостона. Сарджент непрестанно выставлялся в Королевской Академии, ассоциированным членом которой он стал в 1894 году, а полноправным — в 1897 году. Будучи космополитом и бонвиваном, Сарджент жил сразу на несколько стран и при этом ценил своё американское гражданство, отважившись однажды даже отказаться от рыцарства. Общаясь с представителями социального и политического бомонда Америки и Европы, Сарджент писал довольно лестные портреты американских президентов, британских премьер-министров, предпринимателей, актрис и арт-дилеров, аристократов «позолоченного века» и членов их семей, безграничный оптимизм которых вскоре будет сметён Первой мировой войной[1][2][3].

История

В декабре 1918 года к Сардженту обратился южноафриканский финансист сэр Абрахам Бейли, 1-й баронет Бейли[en], пожелавший заказать у него картину, на которой была бы увековечена память генералов, командовавших подразделениями имперских и британских вооружённых сил во время недавно окончившейся войны[4][5]. Параллельно Бейли заказал ещё две других памятных картины — «Государственные деятели Первой мировой войны» у Джеймса Гатри и «Морские офицеры Первой мировой войны» у Артура Стокдейла Коупа[4][6]. Сарджент, ранее отошедший от портретной живописи, поначалу не принял предложение Бейли, даже несмотря на просьбы попечителей Национальной портретной галереи в Лондоне. Так, председатель Попечительского совета лорд Диллон[en] в письме к художнику от 17 декабря 1918 года отмечал[7]:

|

Спустя несколько дней Сарджент направил Диллону ответное письмо, в котором отметил, что? к «величайшему сожалению… из-за имеющихся обстоятельств я не могу оправдать доверие, возложенное на меня заказом замечательной и безотлагательной важности»[8][9]. Этими «обстоятельствами» были заказы на росписи для здания Музея изящных искусств в Бостоне (штат Массачусетс), для исполнения которых требовалось провести ближайшие два-три года за границей. 30 декабря лорд Диллон написал новое письмо Сардженту, в котором подчеркнул историческую важность групповых портретов и призвал его пересмотреть свое решение, уверяя, что «попечители желают дать вам абсолютную свободу творчества и выбора, не стеснённую любой обстановкой». После этого в данную ситуацию вмешался близкий друг и биограф самого Сарджента — Эван Чартерис[en], который в письмах к директору галереи Джеймсу Милнеру[en] и лорду Диллону выразил убеждение в том, что художник действительно может может принять заказ. Чартерис предположил, что если Сарджента освободить от временных рамок и помочь ему организовать позирование героев будущей картины, а также предоставить не менее 5000 фунтов стерлингов, то можно достичь удовлетворяющего все стороны соглашения[8][4][6]. В январе 1919 года Сарджент поддался давлению и уступил, сообщив в письме лорду Диллону о принятии заказа, а в переписке с Чартерисом отметив, что «да, я написал лорду Диллону и сказал, что если попечители должны ко мне прислушаться, наделив меня свободой времени, и я с удовольствием смогу написать армейскую группу — охотно и любезно»[10][9].

Список офицеров, которых нужно было изобразить на картине, был составлен Чартерисом вместе с попечителем галереи виконтом Харкуртом[en], после чего был одобрен баронетом Бейли[4][6]. Первоначальный список включал 25 человек, но Бейли отверг три возможных кандидатуры, которыми были генерал Ян Гамильтон, обвинённый в провале Галлиполийской кампании, а также Якоб ван Девентер[en] и Хью Тренчард, и в то же время добавил имя сэра Генри Лукина[en][11][6][5]. На более позднем этапе из списка были вычеркнуты сэр Хьюберт Гоф и сэр Чарльз Монро[12]. В результате в окончательном списке оказалось 22 военачальника[4].

Список офицеров, которых нужно было изобразить на картине, был составлен Чартерисом вместе с попечителем галереи виконтом Харкуртом[en], после чего был одобрен баронетом Бейли[4][6]. Первоначальный список включал 25 человек, но Бейли отверг три возможных кандидатуры, которыми были генерал Ян Гамильтон, обвинённый в провале Галлиполийской кампании, а также Якоб ван Девентер[en] и Хью Тренчард, и в то же время добавил имя сэра Генри Лукина[en][11][6][5]. На более позднем этапе из списка были вычеркнуты сэр Хьюберт Гоф и сэр Чарльз Монро[12]. В результате в окончательном списке оказалось 22 военачальника[4].

В перечень по неизвестным причинам не были вписаны также другие видные военачальники, такие как, Гораций Смит-Дорриен, Ричард Хэкинг[en], Уильям Пейтон[en], Чарльз Кавана[en], Джон Никсон[en], Перси Лейк[en] и Чарльз Таунсенд; сотрудники штабов — Стэнли Брентон фон Доноп[en], Уильям Фурс[en], Невил Макриди[en], Джордж Макдоно[en], Рональд Чарльз Максвелл и Трэверс Кларк[en]; начальники Имперского генерального штаба — Чарльз Дуглас[en], Джеймс Вольф-Мюррей[en] и Арчибальд Мюррей; начальники армейских штабов — Чарльз Харингтон, Арчибальд Монтгомери-Массингберд, Ланселот Киггелл[en] и Герберт Лоуренс; офицеры Королевского лётного корпуса — Дэвид Хендерсон[en] и Джон Сэлмонд[en]; а также Хью Эллес[en] из Королевского танкового корпуса[6].

Сарджент бросился выполнять заказ с присущей ему энергией[13]. Через Милнера он связался с натурщиками и смог начать предварительную работу над картиной, прервавшуюся в мае 1919 года после возвращения в Америку для исполнения фресок[4]. Между тем, в марте 1920 года Сарджент закончил работу над такой же огромной по своим размерам картиной под названием «Отравленные газами» (находится в коллекции Имперского военного музея), для чего ещё в 1918 году специально ездил на Западный фронт[14][15]. Впоследствии, возможно, Сарджент рассматривал данный ему заказ на написание «высших офицеров» как муторную обязанность, признаваясь в письме к Чартерису от 12 мая 1920 года, что «генералы маячат передо мной, как кошмарный сон… Я проклинаю Бога и человека за то, чего я не сказал в своём слабоволии, и я хотел бы осуществить всё задуманное, но у меня нет никаких идей и я предвижу ужасный провал»[10][16]. После возвращения в Англию в июле 1920 года Сарджент начал основательную работу над картиной. В августе того года он в своём письме Милнеру запросил окончательный список натурщиков и информацию об нынешнем военном звании, чтобы избежать каких-либо ошибок[17]. Позже, в письме Милнеру от 8 сентября 1920 года Сарджент отмечал, что «мне позировали уже четыре генерала и ещё несколько обязались прийти. Перед своим отъездом в прошлом году меня посетили генерал Монаш и генерал Смэтс»[18].

Сарджент, видимо, наслаждался написанием отдельных эскизов, но был обеспокоен перспективой и последствиями собирания генералов в одну группу, выразив свои мысли об этом в письме к миссис Гарднер в сентябре 1920 года — «мои генералы начинают сходиться, так как я по отдельности делал наброски и эскизы. Каждый из них интересен сам по себе, но вместе они пропадут»[17]. Такую же озабоченность он выражал и по поводу композиции картины Гатри[19]:

Я вернулся спустя пару месяцев и, благодаря господину Милнеру, выявил особенности в облике определенного количества генералов, и я нахожу написание каждого из них по отдельности очень интересным, а огромное разнообразие типов, кажется, обещает множество вариаций. Но до сих пор я просто собирал материал и к этому времени никак не приблизился к его изложению на картине в целом. Я страдаю от нехватки идей и прихожу к мнению о том, что их вообще невозможно объединить к каком-то конкретном месте — поэтому я всячески отстраняюсь от выбора какого-либо интересного фона и представляю, что они все будут стоять на картине будто в вакууме.

Оригинальный текст (англ.)I have been back a couple of months and thanks to Mr Milner have put salt on the tails of a certain number of generals and I find each one of them individually very interesting to do and the tremendous variety of types seems to give a promise of some sort of interest. But I am still merely collecting material and have not yet evolved any scheme of the picture as a whole. I am handicapped by the idea that they never could have been altogether in any particular place - so I feel debarred from any sort of interesting background and reduced to painting them all standing up in a vacuum.

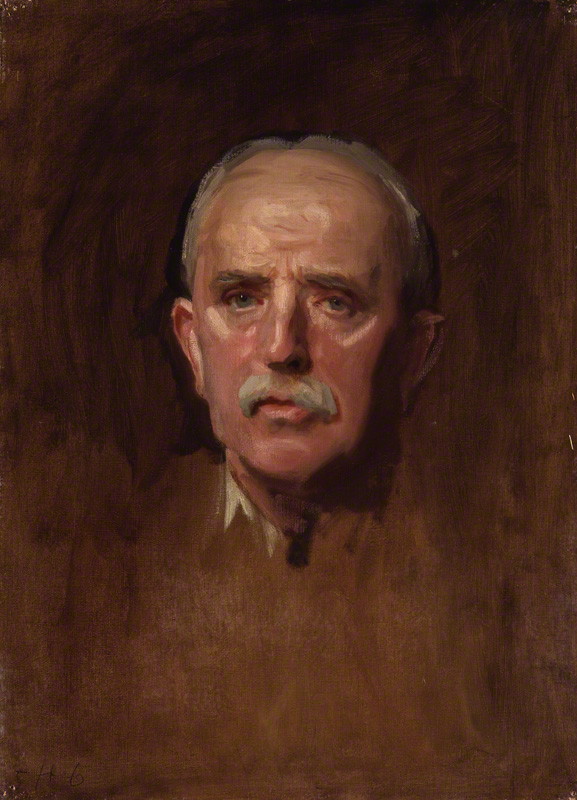

1919—1921 годы оказались для Сарджента периодом напряжённой работы над эскизами маслом, хотя представляется достаточно трудной задачей установить детальную хронологию отдельных визитов генералов к художнику. К этому времени можно также отнести карандашные зарисовки многих фигур с сделанными Сарджентом заметками, в которых он намечал возможные будущие позы натурщиков[20]. Большинство эскизов маслом сохранились в различных коллекциях, а 17 рисунков хранятся в Национальной портретной галерее[4].

|

|

|

|

|

|

| Бидвуд. | Смэтс. | Роулисон. | Уилсон. | Френч. | Добелл. |

С января по октябрь 1921 года Сарджент снова находился в Америке, и после возвращения в Лондон предпринял попытку закончить полотно, однако ему помешала зима с постоянными туманами и недостаточным дневным светом — «эти тёмные дни притормозили развитие картины». В то же время на творческом пути Сарджента встали дополнительное проблемы, заключающиеся в том, что он не смог зарисовать некоторых генералов вживую. Чтобы добиться сходства изображаемой на картине фигуры с сэром Эндрю Расселлом[en], неожиданно заболевшим гриппом и отплывшим в Новую Зеландию после утверждения даты позирования, Сардженту пришлось пользоваться газетными вырезками его фотографий. Именно по этой причине Сарджент изобразил Рассела позади других генералов, что и объяснил ему в личном письме[17]. В то же время генерал Фредерик Мод, выпив заражённого молока, скончался от холеры в Багдаде[21], а Луис Бота заболел гриппом и умер от инфаркта в Претории[22]. Какими материалами пользовался Сарджент при написании лица Мода не известно, однако посмертный портрет Боты им был выполнен на основе эскизов работы Гатри[17]. По этому поводу Сарджент писал Милнер, что «Эван Чартерис дал мне фотографию написанной Гатри головы Боты, которая очень хороша… Соотношение головы и освещения полностью отличается от моего — но я надеюсь что-то из этого вынести»[4]. Наконец, в 1922 году Сарджент закончил работу над гигантской картиной горизонтального формата[4][16]. Изначально она называлась «Несколько высших офицеров», но потом название было изменено на «Высшие офицеры Первой мировой войны»[5].

Композиция

Картина написана маслом по холсту, а её размеры составляют 299,7 × 528,3 см[4]. Картина Сарджента стала первой и самой открытой работой, в какой-то степени осветившей иерархическую структуру британского командования[5]. На полотне изображены 22 из примерно 1500 бригадных генералов, генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генералов и фельдмаршалов, служивших в имперских и британских вооружённых силах во время Первой мировой войны[6]. В отличие от Коупа и Гатри, натуралистично изобразивших своих героев, адмиралов и государственных деятелей соответственно, в движении и оживленной беседе друг с другом, в своей картине Сарджент решил отойти от подобного сюжета[13]. Безликие и «холодные» генералы стоят непрерывным строем, а их головы находятся на относительно одинаковом уровне, ничем не выделяясь. Фоном картины являются архитектурные формы коричневых нейтральных тонов — рифлёные колонны на больших базах классического ордера, являющихся почти наверняка представлением воображения художника. Все генералы одеты в военную форму цвета хаки с перекрещивающимися ремнями, пряжками и блестящими пуговицами, на ногах у них — галифе и сапоги со шпорами, а на поясах висят шпаги. Кроме того, фельдмаршалы держат в руках свои маршальские жезлы. По словам искусствоведа Ричарда Ормонда[en], сюжет картины можно рассматривать как однообразный или безынициативный с точки зрения реалистической композиции, но в данном случае реализм не имел значения для Сарджента. В качестве декларативного изображения высших чинов руководства вооружённых сил, картина, возможно, производит чрезвычайно эффектное впечатление. Генералов можно представить как набор марионеток, только и ждущих того, чтобы кто-нибудь подёргал их за верёвочки, а Чартерис и вовсе описал их как готовящийся к выступлению хор. Как и следовало ожидать, на картине отсутствуют офицеры, не сумевшие преуспеть на военной службе. Согласно армейской иерархической системе, в центре находятся двое главнокомандующих на Западном фронте — Джон Френч, справа, и его преемник, Дуглас Хейг, слева. Справа от них стоят полководцы Западного фронта, среди которых выделяется высокая фигура сэра Генри Уилсона[en], который на самом деле никогда не командовал на поле боя. В конце концов с помощью интриг он стал начальником Имперского генерального штаба[en] и поэтому должен быть стоять сзади или слева от Хейга, потому что Уильям Робертсон, предшественник Уилсона на этом посту, стоит сразу за Френчем. Вероятно, он выражал Сардженту своё желание быть написанным в центре картины, из-за чего его фигура стала бы доминантой полотна, но, возможно, он опасался критики своих коллег[4][13][23][9]. Все изображённые на картине достигли звания по крайней мере генерал-лейтенанта, и большинство из них командовали армиями или армейскими корпусами, за исключением двух дивизионных командиров — генерал-майора Лукина и генерал-майора Рассела. Генералы в основном являются англичанами, но присутствуют также представители владений Британской империи: фельдмаршал Смэтс, генерал Бота и генерал-майор Лукин из Южной Африки, генералы Карри и Добелл из Канады, генерал Монаш из Австралии, генерал-майор Расселл из Новой Зеландии[6].

- Фельдмаршал Уильям Бидвуд, 1-й виконт Бидвуд — командующий Австралийским и новозеландским армейским корпусом (1914—1916) и 5-й армией (1918);

- Фельдмаршал Ян Смэтс — командующий Имперскими силами в Восточной Африке (1916);

- Генерал Луис Бота — командующий Имперскими силами в Юго-Западной Африке (1914—1916);

- Фельдмаршал Джулиан Бинг, 1-й виконт Вими — командующий 3-й армией[en] (1917—1918);

- Генерал Генри Роулинсон — командующий 4-й армией[en] (1916—1918);

- Генерал-майор Генри Лукин[en] — командующий Южноафриканской бригадой[en] (1915—1916) и 9-й (шотландской) дивизией[en] (1916—1918);

- Генерал сэр Джон Монаш[en] — командующий Австралийским корпусом[en] (1917—1918);

- Генерал Генри Хорн, 1-й барон Хорн[en] — командующий 1-й армией[en] (1917);

- Фельдмаршал Джордж Милн, 1-й барон Милн — командующий Британскими силами в Салониках (1916—1918);

- Фельдмаршал сэр Генри Уилсон, 1-й баронет Уилсон[en] — Начальник Имперского генерального штаба[en] (1918);

- Генерал-майор сэр Эндрю Расселл[en] — командующий Новозеландской дивизией (1916—1918);

- Фельдмаршал Герберт Пламмер, 1-й виконт Пламер[en] — командующий 2-й армией[en] (1915—1917, 1918);

- Генерал сэр Джон Коуэнс[en] — Генерал-квартирмейстер сил[en] (1912—1918)

- Фельдмаршал Дуглас Хейг, 1-й граф Хейг — командующий Британскими экспедиционными силами во Франции (1916—1918);

- Фельдмаршал Джон Френч, 1-й граф Ипрский — командующий Британскими экспедиционными силами во Франции (1914—1915);

- Фельдмаршал сэр Уильям Робертсон, 1-й баронет Робертсон — Начальник Имперского генерального штаба (1915—1918);

- Генерал-лейтенант Фредерик Мод — командующий Британскими силами в Месопотамии (1916—1917);

- Фельдмаршал Эдмунд Алленби, 1й виконт Алленби — командующий 3-й армией (1916—1917) и Египетскими экспедиционными силами на Среднем Востоке (1917—1919);

- Генерал-лейтенант сэр Уильям Маршалл[en] — командующий Британскими силами в Месопотамии (1917—1918);

- Генерал сэр Артур Карри — командующий Канадским корпусом (1917—1918);

- Фельдмаршал Рудольф Ламберт, 10-й граф Кейвен — командующий 10-й (итальянской) армией (1918);

- Генерал сэр Чарльз Добелл — командующий Британскими силами в Камеруне (1914—1916) и на Среднем Востоке (1917);

Восприятие

В 1922 году картина выставлялась в Королевской Академии, где получила сдержанные оценки критиков, в некоторых случаях базирующиеся на словах самого Сарджента о своей работе[4]. Он говорил, что «генералы, как столбы», стоят будто в вакууме и, по мнению критиков, своим пустым взглядом они без какой-либо цели просто смотрят вперед, будто не зная друг друга и не имея понятия о чувстве сотрудничества и духе товарищества[23]. В связи с этим уместно отметить, что «Отравленные газом» и «Высшие офицеры Первой мировой войны» наполнены символизмом смерти. В то время как на первой картине изображены отравленные газом беззащитные солдаты, ослепшие из-за безответственности командования, пославшего их на «убой», пристальный и одновременно пустой взгляд генералов на второй картине говорит о том, что они «слепы» несмотря на имеющиеся у них глаза и, как пророчествовал древний провидец Тиресий в трагедии Софокла «Царь Эдип» — «у вас есть глаза, но вы не видите, что находитесь во грехе»[24][25]. В целом по поводу композиции работы Сарджента журналист Артур Клаттон-Брок[en] из «The Times» писал[4]:

Господин Сарджент просто предъявил нам целый ряд портретов в одной раме; и мы не можем не почувствовать того, что эти генералы никогда бы не собрались вместе, и что они должны быть отделены друг от друга и написаны отдельно. Есть, конечно, и тонко написанные командующие; впечатляют и большие рельефные колонны на своих основаниях; художник, кажется, был больше заинтересован в них, чем в своих генералах; но красные петлицы с лентами и два жезла, похоже, дались ему с трудом; они как простые пятнышки на картине и не могут соединить всё в единое целое. Это, конечно, интересная живописная коллекция, свободная от всей пошлости и притворства; но, к сожалению, не картина.

Оригинальный текст (англ.)Mr Sargent has merely given us a number of portraits in one frame; and we cannot but feel that these generals never were so gathered together, that they ought to be divided from each other and framed separately. There are, of course, heads finely painted; and the great fluted pillars at the side, with their bases, are impressive; the artist seems to have been more interested in them than in his generals; but the red tabs and the ribbons and the two batons seem to have troubled him; they are mere specks in the picture and not a means of pulling it together. It is, of course, an interesting collection of paintings, free from all vulgarity and pretence; but it is, unfortunately, not a picture.

За каждую картину, включая работу Сарджента, Бейли заплатил художникам по 5 тысяч фунтов стерлингов и передал все три полотна в дар Национальной портретной галерее в Лондоне[4]. Отличающаяся простотой позолоченная рама с широким центральным фризом, ограниченным с внешней и внутренней стороны молдингами, была сделана для картины на семейном предприятии «C.M. May & Son», вскоре после этого прекратившим торговлю[26].

Напишите отзыв о статье "Высшие офицеры Первой мировой войны"

Примечания

- ↑ Bruce Cole. [www.wsj.com/articles/SB10001424052970204840504578088982689666820 A Deadly Weapon, A Solemn Memorial]. The Wall Street Journal (9 ноября 2012). Проверено 26 сентября 2016.

- ↑ Terry Riggs. [www.tate.org.uk/art/artists/john-singer-sargent-475 John Singer Sargent. Biography]. Британская галерея Тейт (Январь 1998). Проверено 27 сентября 2016.

- ↑ H. Barbara Weinberg. [www.metmuseum.org/toah/hd/sarg/hd_sarg.htm John Singer Sargent (1856–1925)]. Метрополитен-музей (Октябрь 2004). Проверено 27 сентября 2016.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw00108/General-Officers-of-World-War-I General Officers of World War I]. Национальная портретная галерея в Лондоне. Проверено 20 сентября 2016.

- ↑ 1 2 3 4 Allan Mallinson. [www.telegraph.co.uk/history/world-war-one/inside-first-world-war/part-eleven/10928962/singer-sargent-general-officers-world-war-one.html Generals in the frame]. The Telegraph (2 июля 2014). Проверено 30 сентября 2016.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Gary Sheffield. [www.oxforddnb.com/view/theme/98219 General officers of World War I]. Dictionary of National Biography[en] (2004). Проверено 24 сентября 2016.

- ↑ Ormond, Kilmurray, 2003, с. 253—254.

- ↑ 1 2 Ormond, Kilmurray, 2003, с. 54.

- ↑ 1 2 3 Lubin, 2016, с. 156.

- ↑ 1 2 Charteris, 1927, с. 217.

- ↑ Ormond, 1970, с. 70.

- ↑ Ormond, Kilmurray, 2003, с. 252—253.

- ↑ 1 2 3 Ormond, 1970, с. 87.

- ↑ [www.iwm.org.uk/collections/item/object/23722 Gassed]. Имперский военный музей. Проверено 29 сентября 2016.

- ↑ Bruce Cole. [www.wsj.com/articles/SB10001424052970204840504578088982689666820 A Deadly Weapon, A Solemn Memorial]. The Wall Street Journal (9 ноября 2012). Проверено 29 сентября 2016.

- ↑ 1 2 Kim, 2012, с. 150.

- ↑ 1 2 3 4 Ormond, Kilmurray, 2003, с. 255.

- ↑ Ormond, 1970, с. 260.

- ↑ Charteris, 1927, с. 218.

- ↑ Ormond, Kilmurray, 2003, с. 254—255.

- ↑ Toby Dodge. [www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/23/AR2007022301746.html Failing in Baghdad. The British Did It First]. The Washington Post (25 февраля 2007). Проверено 29 сентября 2016.

- ↑ Anne Samson. [encyclopedia.1914-1918-online.net/article/botha_louis Louis Botha]. International Encyclopedia of the First World War (15 марта 2016). Проверено 29 сентября 2016.

- ↑ 1 2 Kim, 2012, с. 151.

- ↑ Kim, 2012, с. 151—152.

- ↑ Lubin, 2016, с. 155.

- ↑ [www.npg.org.uk/research/programmes/the-art-of-the-picture-frame/john-singer-sargent-and-picture-framing.php John Singer Sargent and picture framing]. Национальная портретная галерея в Лондоне. Проверено 29 сентября 2016.

Литература

- Richard Ormond, Elaine Kilmurray. [books.google.ru/books?id=zHnyPgAACAAJ&dq=9780300098068&hl=ru&source=gbs_book_other_versions John Singer Sargent: The later portraits]. — Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2003. — 330 с. — (John Singer Sargent: Complete Paintings). — ISBN 0300098065.

- Evan Charteris. [archive.org/details/johnsargent00char John Sargent]. — New York: C. Scribner's sons, 1927. — 434 с.

- Richard Ormond. [books.google.ru/books/about/John_Singer_Sargent_Paintings_Drawings_W.html?id=P7oQQgAACAAJ&redir_esc=y John Singer Sargent: Paintings, Drawings, Watercolours]. — Phaidon, 1970. — 264 с. — ISBN 0714813877.

- Jongwoo Jeremy Kim. [books.google.ru/books?id=ZDuZTHPnl08C&dq=General+Officers+of+World+War+I&hl=ru&source=gbs_navlinks_s Painted Men in Britain, 1868-1918: Royal Academicians and Masculinities]. — Ashgate Publishing, Ltd., 2012. — 177 с. — ISBN 1409400085.

- David M. Lubin. [books.google.ru/books?id=U6XnCwAAQBAJ&dq=Gassed+sargent+Dulce+et+Decorum+Est&hl=ru&source=gbs_navlinks_s Grand Illusions: American Art and the First World War]. — Oxford University Press, 2016. — 365 с. — ISBN 0190218622.

Ссылки

| |

Высшие офицеры Первой мировой войны на Викискладе? |

|---|

- [www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw00108/General-Officers-of-World-War-I «Высшие офицеры Первой мировой войны»]. Национальная портретная галерея.

| ||||||

Отрывок, характеризующий Высшие офицеры Первой мировой войны

– Князь ничего про это не пишет, – тихо сказал он.– А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же. – Все долго молчали.

– Да… да… Ну, Михайла Иваныч, – вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, – расскажи, как ты это хочешь переделать…

Михаил Иваныч подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десаля, ушел к себе.

Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десаля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что отец забыл письмо сына на столе в гостиной; но она боялась не только говорить и расспрашивать Десаля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом.

Ввечеру Михаил Иваныч, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо. Хотя ей это и неприятно было, она позволила себе спросить у Михаила Иваныча, что делает ее отец.

– Всё хлопочут, – с почтительно насмешливой улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч. – Очень беспокоятся насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь, – понизив голос, сказал Михаил Иваныч, – у бюра, должно, завещанием занялись. (В последнее время одно из любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти и которые он называл завещанием.)

– А Алпатыча посылают в Смоленск? – спросила княжна Марья.

– Как же с, уж он давно ждет.

Когда Михаил Иваныч вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги (ремарки, как он называл), которые должны были быть доставлены государю после его смерти.

Когда Михаил Иваныч вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминания о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Иваныча письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча.

На листочке бумаги у него было записано то, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания.

– Первое, бумаги почтовой, слышишь, восемь дестей, вот по образцу; золотообрезной… образчик, чтобы непременно по нем была; лаку, сургучу – по записке Михаила Иваныча.

Он походил по комнате и заглянул в памятную записку.

– Потом губернатору лично письмо отдать о записи.

Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, которые выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания.

Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.

– Ну, ступай, ступай; ежели что нужно, я пришлю.

Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору.

Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок.

Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано: он никогда еще не спал тут.

Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

– Не так, не так! – закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла, и потом опять поближе.

«Ну, наконец все переделал, теперь отдохну», – подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.

Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня! – думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцатый раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

– Нет спокоя, проклятые! – проворчал он с гневом на кого то. «Да, да, еще что то важное было, очень что то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что то такое, что то в гостиной было. Княжна Марья что то врала. Десаль что то – дурак этот – говорил. В кармане что то – не вспомню».

– Тишка! Об чем за обедом говорили?

– Об князе, Михайле…

– Молчи, молчи. – Князь захлопал рукой по столу. – Да! Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что то про Витебск говорил. Теперь прочту.

Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой – восковой свечкой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.

«Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там».

– Тишка! – Тихон вскочил. – Нет, не надо, не надо! – прокричал он.

Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом Свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина – матушка императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.

«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»

Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находились в шестидесяти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Московской дороги.

В тот же вечер, как князь отдавал приказания Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марьи свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых Горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы. Десаль написал для княжны Марьи письмо к губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и, в случае опасности, возвратиться как можно скорее.

Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых.

Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча, земский, конторщик, кухарка – черная, белая, две старухи, мальчик казачок, кучера и разные дворовые провожали его.

Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.

– Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! – пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.

– Вы, ежели что… вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, – прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.

– Бабы, бабы, бабьи сборы, – проговорил Алпатыч про себя и поехал, оглядывая вокруг себя поля, где с пожелтевшей рожью, где с густым, еще зеленым овсом, где еще черные, которые только начинали двоить. Алпатыч ехал, любуясь на редкостный урожай ярового в нынешнем году, приглядываясь к полоскам ржаных пелей, на которых кое где начинали зажинать, и делал свои хозяйственные соображения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание.

Два раза покормив дорогой, к вечеру 4 го августа Алпатыч приехал в город.

По дороге Алпатыч встречал и обгонял обозы и войска. Подъезжая к Смоленску, он слышал дальние выстрелы, но звуки эти не поразили его. Сильнее всего поразило его то, что, приближаясь к Смоленску, он видел прекрасное поле овса, которое какие то солдаты косили, очевидно, на корм и по которому стояли лагерем; это обстоятельство поразило Алпатыча, но он скоро забыл его, думая о своем деле.

Все интересы жизни Алпатыча уже более тридцати лет были ограничены одной волей князя, и он никогда не выходил из этого круга. Все, что не касалось до исполнения приказаний князя, не только не интересовало его, но не существовало для Алпатыча.

Алпатыч, приехав вечером 4 го августа в Смоленск, остановился за Днепром, в Гаченском предместье, на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов двенадцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный сорокалетний мужик, с толстыми губами, с толстой шишкой носом, такими же шишками над черными, нахмуренными бровями и толстым брюхом.

Ферапонтов, в жилете, в ситцевой рубахе, стоял у лавки, выходившей на улицу. Увидав Алпатыча, он подошел к нему.

– Добро пожаловать, Яков Алпатыч. Народ из города, а ты в город, – сказал хозяин.

– Что ж так, из города? – сказал Алпатыч.

– И я говорю, – народ глуп. Всё француза боятся.

– Бабьи толки, бабьи толки! – проговорил Алпатыч.

– Так то и я сужу, Яков Алпатыч. Я говорю, приказ есть, что не пустят его, – значит, верно. Да и мужики по три рубля с подводы просят – креста на них нет!

Яков Алпатыч невнимательно слушал. Он потребовал самовар и сена лошадям и, напившись чаю, лег спать.

Всю ночь мимо постоялого двора двигались на улице войска. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Утро было солнечное, и с восьми часов было уже жарко. Дорогой день для уборки хлеба, как думал Алпатыч. За городом с раннего утра слышались выстрелы.

С восьми часов к ружейным выстрелам присоединилась пушечная пальба. На улицах было много народу, куда то спешащего, много солдат, но так же, как и всегда, ездили извозчики, купцы стояли у лавок и в церквах шла служба. Алпатыч прошел в лавки, в присутственные места, на почту и к губернатору. В присутственных местах, в лавках, на почте все говорили о войске, о неприятеле, который уже напал на город; все спрашивали друг друга, что делать, и все старались успокоивать друг друга.

У дома губернатора Алпатыч нашел большое количество народа, казаков и дорожный экипаж, принадлежавший губернатору. На крыльце Яков Алпатыч встретил двух господ дворян, из которых одного он знал. Знакомый ему дворянин, бывший исправник, говорил с жаром.

– Ведь это не шутки шутить, – говорил он. – Хорошо, кто один. Одна голова и бедна – так одна, а то ведь тринадцать человек семьи, да все имущество… Довели, что пропадать всем, что ж это за начальство после этого?.. Эх, перевешал бы разбойников…

– Да ну, будет, – говорил другой.

– А мне что за дело, пускай слышит! Что ж, мы не собаки, – сказал бывший исправник и, оглянувшись, увидал Алпатыча.

– А, Яков Алпатыч, ты зачем?

– По приказанию его сиятельства, к господину губернатору, – отвечал Алпатыч, гордо поднимая голову и закладывая руку за пазуху, что он делал всегда, когда упоминал о князе… – Изволили приказать осведомиться о положении дел, – сказал он.

– Да вот и узнавай, – прокричал помещик, – довели, что ни подвод, ничего!.. Вот она, слышишь? – сказал он, указывая на ту сторону, откуда слышались выстрелы.

– Довели, что погибать всем… разбойники! – опять проговорил он и сошел с крыльца.

Алпатыч покачал головой и пошел на лестницу. В приемной были купцы, женщины, чиновники, молча переглядывавшиеся между собой. Дверь кабинета отворилась, все встали с мест и подвинулись вперед. Из двери выбежал чиновник, поговорил что то с купцом, кликнул за собой толстого чиновника с крестом на шее и скрылся опять в дверь, видимо, избегая всех обращенных к нему взглядов и вопросов. Алпатыч продвинулся вперед и при следующем выходе чиновника, заложив руку зазастегнутый сюртук, обратился к чиновнику, подавая ему два письма.

– Господину барону Ашу от генерала аншефа князя Болконского, – провозгласил он так торжественно и значительно, что чиновник обратился к нему и взял его письмо. Через несколько минут губернатор принял Алпатыча и поспешно сказал ему:

– Доложи князю и княжне, что мне ничего не известно было: я поступал по высшим приказаниям – вот…

Он дал бумагу Алпатычу.

– А впрочем, так как князь нездоров, мой совет им ехать в Москву. Я сам сейчас еду. Доложи… – Но губернатор не договорил: в дверь вбежал запыленный и запотелый офицер и начал что то говорить по французски. На лице губернатора изобразился ужас.

– Иди, – сказал он, кивнув головой Алпатычу, и стал что то спрашивать у офицера. Жадные, испуганные, беспомощные взгляды обратились на Алпатыча, когда он вышел из кабинета губернатора. Невольно прислушиваясь теперь к близким и все усиливавшимся выстрелам, Алпатыч поспешил на постоялый двор. Бумага, которую дал губернатор Алпатычу, была следующая:

«Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы оный ею угрожаем был. Я с одной, а князь Багратион с другой стороны идем на соединение перед Смоленском, которое совершится 22 го числа, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов отечества или пока не истребится в храбрых их рядах до последнего воина. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей Смоленска, ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их». (Предписание Барклая де Толли смоленскому гражданскому губернатору, барону Ашу, 1812 года.)

Народ беспокойно сновал по улицам.

Наложенные верхом возы с домашней посудой, стульями, шкафчиками то и дело выезжали из ворот домов и ехали по улицам. В соседнем доме Ферапонтова стояли повозки и, прощаясь, выли и приговаривали бабы. Дворняжка собака, лая, вертелась перед заложенными лошадьми.

Алпатыч более поспешным шагом, чем он ходил обыкновенно, вошел во двор и прямо пошел под сарай к своим лошадям и повозке. Кучер спал; он разбудил его, велел закладывать и вошел в сени. В хозяйской горнице слышался детский плач, надрывающиеся рыдания женщины и гневный, хриплый крик Ферапонтова. Кухарка, как испуганная курица, встрепыхалась в сенях, как только вошел Алпатыч.

– До смерти убил – хозяйку бил!.. Так бил, так волочил!..

– За что? – спросил Алпатыч.

– Ехать просилась. Дело женское! Увези ты, говорит, меня, не погуби ты меня с малыми детьми; народ, говорит, весь уехал, что, говорит, мы то? Как зачал бить. Так бил, так волочил!

Алпатыч как бы одобрительно кивнул головой на эти слова и, не желая более ничего знать, подошел к противоположной – хозяйской двери горницы, в которой оставались его покупки.

– Злодей ты, губитель, – прокричала в это время худая, бледная женщина с ребенком на руках и с сорванным с головы платком, вырываясь из дверей и сбегая по лестнице на двор. Ферапонтов вышел за ней и, увидав Алпатыча, оправил жилет, волосы, зевнул и вошел в горницу за Алпатычем.

– Аль уж ехать хочешь? – спросил он.

Не отвечая на вопрос и не оглядываясь на хозяина, перебирая свои покупки, Алпатыч спросил, сколько за постой следовало хозяину.

– Сочтем! Что ж, у губернатора был? – спросил Ферапонтов. – Какое решение вышло?

Алпатыч отвечал, что губернатор ничего решительно не сказал ему.

– По нашему делу разве увеземся? – сказал Ферапонтов. – Дай до Дорогобужа по семи рублей за подводу. И я говорю: креста на них нет! – сказал он.

– Селиванов, тот угодил в четверг, продал муку в армию по девяти рублей за куль. Что же, чай пить будете? – прибавил он. Пока закладывали лошадей, Алпатыч с Ферапонтовым напились чаю и разговорились о цене хлебов, об урожае и благоприятной погоде для уборки.

– Однако затихать стала, – сказал Ферапонтов, выпив три чашки чая и поднимаясь, – должно, наша взяла. Сказано, не пустят. Значит, сила… А намесь, сказывали, Матвей Иваныч Платов их в реку Марину загнал, тысяч осьмнадцать, что ли, в один день потопил.

Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей кибиточки.

Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была ярко освещена солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла.

Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе. Но звуки эти почти не слышны были и не обращали внимания жителей в сравнении с звуками пальбы, слышными за городом. Это было бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу, из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого бомбардирования.

Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство. Жена Ферапонтова, не перестававшая до этого выть под сараем, умолкла и с ребенком на руках вышла к воротам, молча приглядываясь к народу и прислушиваясь к звукам.

К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством старались увидать проносившиеся над их головами снаряды. Из за угла вышло несколько человек людей, оживленно разговаривая.

– То то сила! – говорил один. – И крышку и потолок так в щепки и разбило.

– Как свинья и землю то взрыло, – сказал другой. – Вот так важно, вот так подбодрил! – смеясь, сказал он. – Спасибо, отскочил, а то бы она тебя смазала.

Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали, как подле самих их ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с быстрым, мрачным свистом – ядра, то с приятным посвистыванием – гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни один снаряд не падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в воротах.

– Чего не видала! – крикнул он на кухарку, которая, с засученными рукавами, в красной юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу послушать то, что рассказывали.

– Вот чуда то, – приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она вернулась, обдергивая подоткнутую юбку.

Опять, но очень близко этот раз, засвистело что то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что то и застлало дымом улицу.

– Злодей, что ж ты это делаешь? – прокричал хозяин, подбегая к кухарке.

В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины, испуганно заплакал ребенок и молча столпился народ с бледными лицами около кухарки. Из этой толпы слышнее всех слышались стоны и приговоры кухарки:

– Ой о ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть! Голубчики мои белые!..

Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром, разбитым гранатным осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер, Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в подвале, прислушиваясь. Гул орудий, свист снарядов и жалостный стон кухарки, преобладавший над всеми звуками, не умолкали ни на мгновение. Хозяйка то укачивала и уговаривала ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где был ее хозяин, оставшийся на улице. Вошедший в подвал лавочник сказал ей, что хозяин пошел с народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную икону.

К сумеркам канонада стала стихать. Алпатыч вышел из подвала и остановился в дверях. Прежде ясное вечера нее небо все было застлано дымом. И сквозь этот дым странно светил молодой, высоко стоящий серп месяца. После замолкшего прежнего страшного гула орудий над городом казалась тишина, прерываемая только как бы распространенным по всему городу шелестом шагов, стонов, дальних криков и треска пожаров. Стоны кухарки теперь затихли. С двух сторон поднимались и расходились черные клубы дыма от пожаров. На улице не рядами, а как муравьи из разоренной кочки, в разных мундирах и в разных направлениях, проходили и пробегали солдаты. В глазах Алпатыча несколько из них забежали на двор Ферапонтова. Алпатыч вышел к воротам. Какой то полк, теснясь и спеша, запрудил улицу, идя назад.

– Сдают город, уезжайте, уезжайте, – сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же обратился с криком к солдатам:

– Я вам дам по дворам бегать! – крикнул он.

Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили, глядя на пожары. Как бы вторя им, послышались такие же плачи на других концах улицы. Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом.

Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.

– Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! – закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему.

– Решилась! Расея! – крикнул он. – Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась… – Ферапонтов побежал на двор.

По улице, запружая ее всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела также на телеге, ожидая того, чтобы можно было выехать.

Была уже совсем ночь. На небе были звезды и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах солдат и других экипажей, должны были остановиться. Недалеко от перекрестка, у которого остановились повозки, в переулке, горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в черном дыме, то вдруг вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая лица столпившихся людей, стоявших на перекрестке. Перед пожаром мелькали черные фигуры людей, и из за неумолкаемого треска огня слышались говор и крики. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар. Солдаты шныряли беспрестанно взад и вперед мимо пожара, и Алпатыч видел, как два солдата и с ними какой то человек во фризовой шинели тащили из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна; другие несли охапки сена.

Алпатыч подошел к большой толпе людей, стоявших против горевшего полным огнем высокого амбара. Стены были все в огне, задняя завалилась, крыша тесовая обрушилась, балки пылали. Очевидно, толпа ожидала той минуты, когда завалится крыша. Этого же ожидал Алпатыч.

– Алпатыч! – вдруг окликнул старика чей то знакомый голос.

– Батюшка, ваше сиятельство, – отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя.

Князь Андрей, в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на Алпатыча.

– Ты как здесь? – спросил он.

– Ваше… ваше сиятельство, – проговорил Алпатыч и зарыдал… – Ваше, ваше… или уж пропали мы? Отец…

– Как ты здесь? – повторил князь Андрей.

Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное и изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как насилу мог уехать.

– Что же, ваше сиятельство, или мы пропали? – спросил он опять.

Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре:

«Смоленск сдают, – писал он, – Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Усвяж».

Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем и как и куда ответить ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствуемый свитой, подскакал к нему.

– Вы полковник? – кричал штабный начальник, с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом. – В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите, – кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии, – место весьма приятное и на виду, как говорил Берг.

Князь Андрей посмотрел на него и, не отвечая, продолжал, обращаясь к Алпатычу:

– Так скажи, что до десятого числа жду ответа, а ежели десятого не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.

– Я, князь, только потому говорю, – сказал Берг, узнав князя Андрея, – что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю… Вы меня, пожалуйста, извините, – в чем то оправдывался Берг.

Что то затрещало в огне. Огонь притих на мгновенье; черные клубы дыма повалили из под крыши. Еще страшно затрещало что то в огне, и завалилось что то огромное.

– Урруру! – вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.

Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал:

– Важно! пошла драть! Ребята, важно!..

– Это сам хозяин, – послышались голоса.

– Так, так, – сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, – все передай, как я тебе говорил. – И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 го августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге, мимо проспекта, ведущего в Лысые Горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце; но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Остававшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам. Только по ночам и в лесах пока еще держалась роса, была прохлада. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса не заметна была на песочной пыли дороги, встолченной больше чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь, жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую, жаркую пыль на солнце, не закрытое облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавши носы и рты платками. Приходя к деревне, все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи.

Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачи приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был только с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего; но как только он сталкивался с кем нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался; делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминание с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг.

Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею – особенно после того, как оставили Смоленск (который, по его понятиям, можно и должно было защищать) 6 го августа, и после того, как отец, больной, должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые Горы; но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете – о своем полку. 10 го августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые Горы.