Перов, Василий Григорьевич

| Василий Григорьевич Перов | |

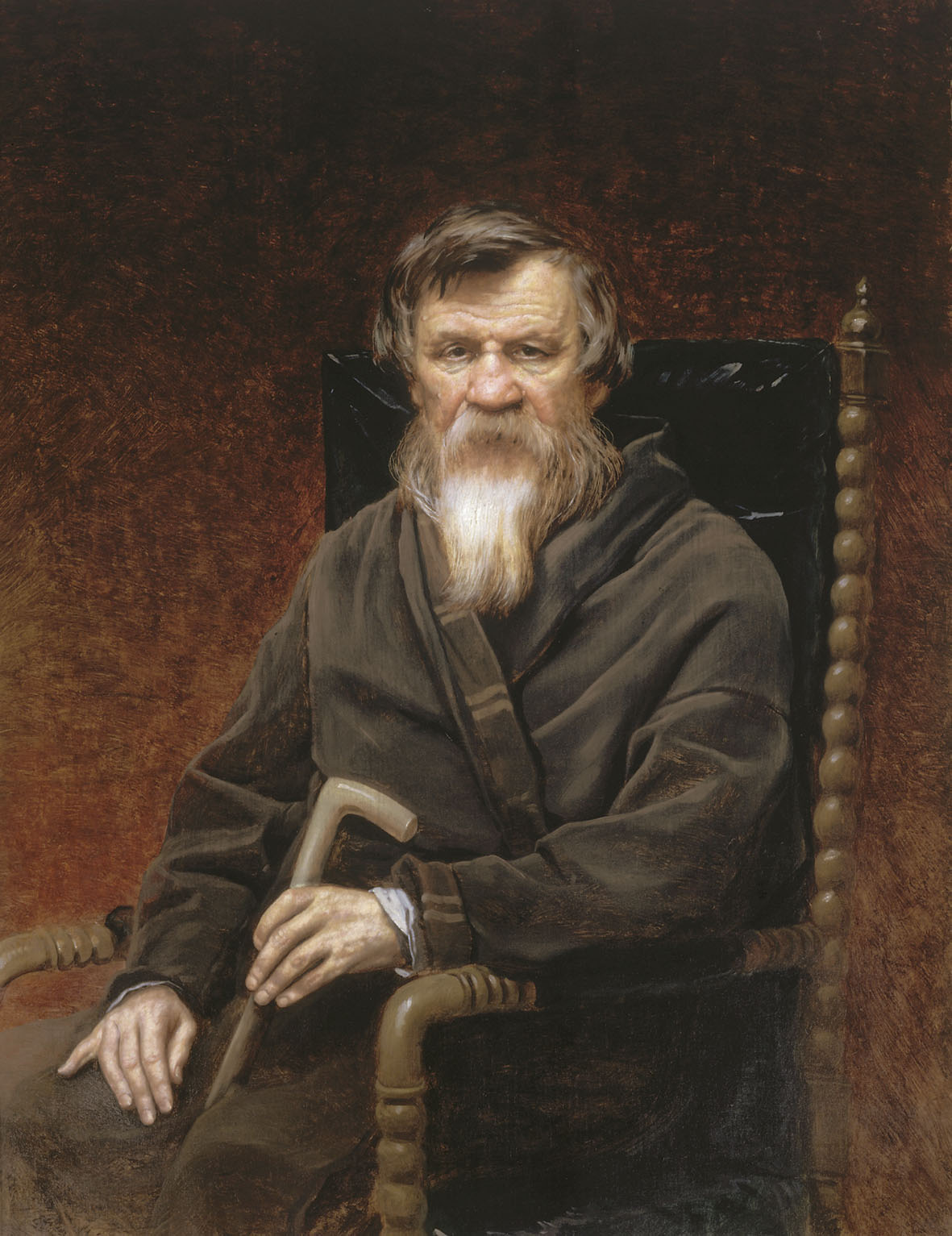

Автопортрет. 1879 | |

| Имя при рождении: |

Василий Григорьевич Васильев |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Место смерти: | |

| Жанр: |

живопись |

Васи́лий Григо́рьевич Перо́в (21 декабря 1833 (2 января 1834) — 29 мая (10 июня) 1882) — русский живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Содержание

Биография

1833—1852

Василий Григорьевич Перов был незаконнорождённым сыном губернского прокурора барона Георгия (Григория) Карловича Криденера и уроженки Тобольска А. И. Ивановой. Дата рождения точно неизвестна: 21-23 декабря 1833 (2 или 4 января 1834) года. Несмотря на то, что вскоре после рождения мальчика его родители обвенчались, Василий не имел прав на фамилию и титул отца[1]. В официальных документах долгое время указывалась фамилия «Васильев», данная по имени крёстного отца. Фамилия «Перов» возникла как прозвище, данное мальчику его учителем грамоты, заштатным дьячком, который этим прозвищем отметил своего ученика за усердие и умелое владение пером для письма[2].

Через несколько лет после рождения Василия его отец был уволен с казённой службы, и семья переехала в Архангельск, затем в родовое имение Криденеров — Суслеп возле Дерпта. Некоторое время Василий Перов жил в Самарской губернии — в имениях братьев, сыновей от первого брака отца. После получения должности управляющего имением Языкова в 1842 году семья переехала в Саблуково Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Здесь Василий переболел оспой, и последствие болезни — слабое зрение — осталось у него на всю жизнь. Интерес к живописи возник у мальчика, когда он наблюдал за работой приглашённого отцом художника. В 1843—1846 годах Василий проходил обучение в арзамасском уездном училище, живя у учителя Фаворского. В это время он продолжал самостоятельные занятия рисованием. Мать желала отдать сына в Нижегородскую гимназию, однако отец получил новое место службы — в селе Пияшное (Пиявочное) — и Василий был отдан учиться в арзамасскую художественную школу А. В. Ступина, где учился (с перерывами) в 1846—1849 годах[3]. Раньше, чем другим ученикам, Ступин разрешил писать Перову масляными красками, отмечая: «Васенька не пропадёт — у него талант, из него выйдет художник». Школу он не закончил, как свидетельствуют некоторые источники, из-за конфликта с одним из учеников.

Приехав к родителям в Пияшное, Василий Перов приступил к созданию композиции «Распятие» (местонахождение неизвестно), которая писалась весь Великий пост и была окончена на Страстной неделе. Картина была помещена в церкви находившегося рядом села Никольское. В этот период Перов написал ряд портретов и жанровых картин: «Нищий, просящий милостыню», «Деревенская тройка», «Народное гуляние в семик»[4].

1852—1864

В 1852 году Василий Перов приехал в Москву и на следующий год поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Однако жить было не на что и негде; молодой художник из-за нужды хотел даже оставить учебу, но в трудную минуту ему оказал помощь его училищный учитель, Е. Я. Васильев — «строгий … даже немного рутинный классик», который поселил Перова у себя и отечески заботился о нём. Преподавателями Перова в училище были также М. И. Скотти, А. Н. Мокрицкий, Н. А. Рамазанов; оканчивал училище Василий Перов под руководством С. К. Зарянко.

В 1856 году за представленный в Императорскую академию художеств «Портрет Николая Григорьевича Криденера, брата художника»[5] Перов был отмечен малой серебряной медалью. Эта работа была ещё тесно связана с традициями искусства начала XIX века, носила черты ступинской школы; но уже в последующих работах Перов выступил как новатор. Написанная в 1857 году картина «Приезд станового на следствие» принесла художнику большую серебряную медаль. Она обратила на себя внимание публики и критики; в Перове увидели «прямого наследника и продолжателя Федотова»:Молодой художник поднимал выпавшую из рук Федотова кисть… и продолжал начатое им дело, точно будто не бывало никогда на свете всех лжетурчанок, лжерыцарей, лжеримлян, лжеитальянцев и лжеитальянок, лжерусских, лжебогов и лжелюдей.

Эта картина положила начало коллекции Г. И. Хлудова.

Сюжет следующей картины определили слова народной песни: «Мать плачет, как река льётся; сестра плачет, как ручей течёт;жена плачет, как роса падёт — взойдёт солнышко, росу высушит». Картиной «Сцена на могиле», написанной под руководством Е. Я. Васильева Перов остался недоволен, считая её слишком искусственной по композиции.

- Перов Приезд станового.jpg

Приезд станового на следствие. 1857. Государственная Третьяковская галерея

- Перов Сцена на могиле.jpg

Сцена на могиле. 1859. Государственная Третьяковская галерея

- Перов Странник (Саратов).jpg

Странник. 1859.

Саратовский художественный музей

В 1860 году Академия присудила Перову малую золотую медаль за картину «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы», которая утвердила художника как наследника сатирического жанра 1840-х годов. Получив право участвовать в конкурсе на большую золотую медаль, Перов переехал в Санкт-Петербург. Здесь в 1861 году он написал картины «Проповедь в селе» и «Сельский крестный ход на Пасхе»; за первую он получил большую золотую медаль и право поездки в качестве пансионера за границу.

В 1860 году Академия присудила Перову малую золотую медаль за картину «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы», которая утвердила художника как наследника сатирического жанра 1840-х годов. Получив право участвовать в конкурсе на большую золотую медаль, Перов переехал в Санкт-Петербург. Здесь в 1861 году он написал картины «Проповедь в селе» и «Сельский крестный ход на Пасхе»; за первую он получил большую золотую медаль и право поездки в качестве пансионера за границу.

А другие слухи носятся, что будто бы Вам от Св. Синода скоро сделают запрос; на каком основании Вы покупаете такие безнравственные картины и выставляете публично? Картина («Попы») была выставлена на Невском на постоянной выставке, откуда хотя её и скоро убрали, но все-таки она подняла большой протест! И Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловки».

Эта картина вызвала горячие споры: В. Стасов хвалил её за правду и искренность, за верно подмеченные и переданные типы; в то же время М. Микешин утверждал, что подобное направление убивает настоящее высокое искусство, унижает его, показывая только неприглядную сторону жизни. После окончания училища в 1862 году Перов написал картину «Чаепитие в Мытищах», композиция которой была построена на противопоставлении (контрастном сопоставлении) тучного монаха-чревоугодника и хромого слепца, инвалида войны, с мальчиком-поводырем.

- Перов Проповедь.jpg

Проповедь в селе. 1861.

Государственная Третьяковская галерея - Wassilij Grigorjewitsch Perow 006.jpg

Крестный ход. 1861.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Чаепитие.jpg

Чаепитие в Мытищах. 1862.

Государственная Третьяковская галерея

Осенью 1862 года Перов женился на Елене Эдмондовне Шейнс и в декабре, в качестве пансионера Академии художеств, уехал с ней за границу: посетив ряд городов Германии (Берлин, Дрезден, Дюссельдорф) он приехал в Париж.

- Перов Дилетант.jpg

Дилетант. 1862.

Государственная Третьяковская галерея - Perov-Pryanishnikov.jpg

И. М. Прянишников. 1862.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Сватовство.jpg

Сватовство. 1862

В 1863—1864 годах В. Г. Перов жил и работал в Париже. К этому периоду относятся его картины, изображающие европейские сцены уличной жизни («Продавец статуэток»[6], «Савояр», «Шарманщик», «Нищие на бульваре», «Музыканты и зеваки», «Тряпичники»). Получив от Академии разрешение на досрочное возвращение с продолжением пансионерства в России, он вернулся в Москву, где и прошла вся его дальнейшая жизнь. Перов поселился в доме дяди жены — Ф. Ф. Резанова.

- Перов Шарманщик.jpg

Шарманщик. 1863. Государственная Третьяковская галерея

- Перов Савояр.jpg

Савояр. 1864.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Продавец.jpg

Продавец песенников. 1864. Музей изобразительных искусств Татарстана

- Перов Праздник.jpg

Праздник в окрестностях Парижа. 1864.

Государственная Третьяковская галерея - Перов шарманщица.jpg

Парижская шарманщица. 1864.

Государственная Третьяковская галерея - Wassilij Grigorjewitsch Perow 009.jpg

Парижские тряпичники. 1864.

Государственный Русский музей

1865—1870

Ещё за границей Перов задумал большую картину с сюжетом из монастырской жизни, которая писалась долго и впервые появилась только на посмертной выставке художника в 1882 году. Кроме неё он написал для конкурсов МОЛХ и ОПХ жанровые полотна «Проводы покойника» и «Очередная у бассейна», за которые был награждён первыми премиями конкурсов. С этих картин начался новый этап в творчестве художника: от сатирического направления он перешёл к более драматическим сюжетам — об «униженных и оскорблённых». В. В. Стасов писал:Перов создал в 1865 году одну из лучших своих картин: «Деревенские похороны». Картина была маленькая по размерам, но великая по содержанию… Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли: оно рисовало жизнь, оно «объясняло» её, оно «произносило свой приговор» над её явлениями. …Эти похороны еще безотраднее и печальнее, чем у Некрасова в поэме «Мороз-Красный нос». Там гроб провожали отец, мать, соседи и соседки, — у Перова никого. Перов дал полную покинутость и одиночество крестьянской семьи в её горе.

- Перов Очередные.jpg

Очередная у бассейна. 1865.

Художественный музей Беларуси - Перов Дворник (ГТГ).jpg

Дворник… 1865.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Гитарист-бобыль.jpg

Гитарист-бобыль. 1865.

Государственный Русский музей - Перов Мальчик.jpg

Мальчик-мастеровой. 1865.

Ульяновский областной художественный музей

Написанные следом картины — «Тройка», «Приезд гувернантки», «Сцена на почтовой станции» — показывают тяжёлое, унизительное положение наёмных рабочих. Художник так организовал изображение, что персонажи картин как бы с укором смотрят на зрителя — исследователи отмечали, что это свойство будет характерно для целого ряда портретов, выполненных Перовым.

За картины «Тройка» и «Приезд гувернантки в купеческий дом» В. Г. Перову было присуждено звание академика. Картину «Тройка» приобрёл П. М. Третьяков.

За картины «Тройка» и «Приезд гувернантки в купеческий дом» В. Г. Перову было присуждено звание академика. Картину «Тройка» приобрёл П. М. Третьяков.

- Perov guvernanka kupe.jpg

Приезд гувернантки. 1866.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Разговор.jpg

Разговор за круглым столом. 1866

- Перов Чистый понедельник.jpg

Чистый понедельник. 1866.

Государственная Третьяковская галерея

Пять картин Перова демонстрировались на Всемирной выставке 1867 года: «Проводы покойника», «Первый чин», «Дилетант», «Гитарист-бобыль», «Тройка» — художественная критика по достоинству оценила его творчество; Т. Торе-Бюргер писал: «Он русский и в выборе сюжетов, и в манере, в какой он их понимает и интерпретирует». На академическую выставку в этом же году Перов прислал четыре картины: «Чистый понедельник», «Учитель рисования», «Утопленница»[7], «Божья матерь и Христос у житейского моря»[8] и получил звание академика.

- Перов Утопленница.jpg

Утопленница. 1867.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Учитель.jpg

Учитель рисования. 1867.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Христос.jpg

Христос и Богоматерь у житейского моря. 1867.

Государственная Третьяковская галерея

В 1868 году Академия художеств продлила на два года пенсионерское содержание Перова сверх полученных им ранее трёх лет. Первая премия на конкурсе МОЛХ была присуждена Перову за картину «Сцена у железной дороги» — характерна добросовестность, с которой художник выписал выражения на лицах мужиков. Начиная с этого года, продолжая разрабатывать бытовые сюжеты, Перов много сил стал отдавать работе над портретами.

- Vasily Perov - Последний кабак у заставы - Google Art Project.jpg

Последний кабак у заставы. 1868.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Дворник-самоучка.jpg

Дворник-самоучка. 1868.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Сцена.jpg

Сцена у железной дороги. 1868.

Государственная Третьяковская галерея

В своих портретах Перов сумел обозначить новые, для портретного искусства, социально-психологические перспективы; он стремился воссоздать на холсте человека не только в его материальной конкретности, но и в неисчерпаемости его духовного мира: «Что ни тип, что ни лицо, что ни характер, то особенность выражения всякого чувсива. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности и потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно» — утверждал Перов. За «Портрет В. В. Безсонова» он был награждён первой премией МОЛХ; по заказу П. М. Третьякова написал «Портрет писателя А. Ф. Писемского».

В 1869 году совместно с Мясоедовым, которому принадлежит идея создания Товарищества художественных передвижных выставок (ТПХВ), Перов организовал московскую группу передвижников; в течение семи лет он был членом правления.

В 1870 году он получил первую премию ОПХ за картину «Птицелов»; за картины «Странник» и «Птицелов» был удостоен Академией художеств звания профессор.

В 1869 году совместно с Мясоедовым, которому принадлежит идея создания Товарищества художественных передвижных выставок (ТПХВ), Перов организовал московскую группу передвижников; в течение семи лет он был членом правления.

В 1870 году он получил первую премию ОПХ за картину «Птицелов»; за картины «Странник» и «Птицелов» был удостоен Академией художеств звания профессор.

- Perov Pticelov.jpg

Птицелов. 1870.

Государственная Третьяковская галерея - Спящие дети1.JPG

Спящие дети. 1870.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Накануне девичника.jpg

Накануне девичника. 1870.

Киевский музей русского искусства - Перов К Троице-Сергию.jpg

К Троице-Сергию. 1870.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Институтка.jpg

Приезд институтки… 1870.

Государственная Третьяковская галерея

1871—1882

В семидесятые годы в творчестве Перова особое место заняли житейские бытовые сюжеты. Кроме портретов (Тимашевой, А. Н. Островского, Степанова) на 1-й выставке ТПХВ он показал картины «Охотники на привале», «Рыболов». В 1871 году В. Г. Перов был назначен преподавателем МУЖВЗ на место умершего С. К. Зарянко.

- Перов Островский.jpg

А. Н. Островский. 1871.

Государственная Третьяковская галерея - Wassilij Grigorjewitsch Perow 004.jpg

Охотники на привале. 1871.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Рыболов.jpg

Рыболов. 1871.

Государственная Третьяковская галерея

Продолжая портретную живопись, в 1871—1872 годах Перов по заказу П. М. Третьякова исполнил ряд портретов русских писателей и учёных: И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, А. Н. Майкова, В. И. Даля, М. П. Погодина; написал портрет московского купца И. С. Камынина.

М. Нестеров писал: «А его портреты? Этот «купец Камынин», вмещающий в себя почти весь круг героев Островского, а сам Островский, Достоевский, Погодин, — разве это не целая эпоха? Выраженные такими старомодными красками, простоватым рисунком, портреты Перова будут жить долго и из моды не выйдут так же, как портреты Луки Кранаха и античные скульптурные портреты».

В некоторых портретах Перов достиг такой «правдивости», которая в русском искусстве отмечалась лишь у И. Е. Репина и В. А. Серова.

В 1872 году Перов женился вторично — на Елизавете Егоровне Другановой. В этом же году на 2-й выставке ТПХВ показал серию написанных портретов. В следующем, 1873 году, его картины «Рыболов» и «Охотники на привале» были представлены на Всемирной выставке в Вене.

Осуществил поездку в Нижний Новгород, на Волгу, в Оренбургскую губернию; начал писать этюды к картине «Суд Пугачёва». В это время простудился на охоте, вследствие чего начала развиваться чахотка, впервые обозначившаяся в 1874 году.

- Отпетый.jpg

Отпетый. 1873.

Государственный исторический музей - Перов Старики-родители.jpg

Старики-родители. 1874.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Голубятник.jpg

Голубятник. 1874.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Ботаник.jpg

Ботаник. 1874.

Государственная Третьяковская галерея

В 1874 году, на 3-й выставке ТПХВ, были показаны картины «Пластуны под Севастополем», этюд «Киргиз-каторжник». На сюжет романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» была написана картина «Старики-родители на могиле сына». Духовная жизнь и творчество Перова в это время начинают принимать противоречивый, мятущийся характер; в совокупности картин и рисунков художника отмечаются и вариации на темы уже возникавших в его творчестве образов, и вновь открываемые исторические, литературные и религиозные сюжеты.

- Перов Пластуны.jpg

Пластуны под Севастополем. 1874.

Киевский музей русского искусства - Перов Суд Пугачева (ГИМ).jpg

Суд Пугачёва. 1875. Государственный исторический музей

- В. Перов. Портрет Сергеевой Анны Ивановны.jpg

А. И. Сергеева. 1875

- Перов Касаткин.jpg

Н. А. Касаткин. 1876.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Криденер.jpg

А. И. Криденер. 1876.

Государственный Русский музей - Перов Крестьянин.jpg

Крестьянин. 1876.

Латвийский художественный музей - Трапеза.jpg

Монастырская трапеза. 1865—1876.

Государственный Русский музей - Perow gefsiman.jpg

Христос в Гефсиманском саду. 1878.

Государственная Третьяковская галерея - Descent from the Cross Perow.jpg

Снятие с креста. 1878.

Государственная Третьяковская галерея - Портрет художника А.К.Саврасова.jpg

А. К. Саврасов. Ок. 1878.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Слепой.jpg

Голова слепого. 1878. Рязанский художественный музей

- Перов Рыбная ловля.jpg

Рыбная ловля. 1878.

Государственный Русский музей

В 1877 году Перов вышел из членов ТПХВ. В следующем году участвовал на Всемирной парижской выставке с картинами «Странник», «Птицелов», «Рыболов», «Фомушка-сыч» и «Охотники на привале», а также портретами Ф. М. Достоевского и В. В. Безсонова.

В 1877 году Перов вышел из членов ТПХВ. В следующем году участвовал на Всемирной парижской выставке с картинами «Странник», «Птицелов», «Рыболов», «Фомушка-сыч» и «Охотники на привале», а также портретами Ф. М. Достоевского и В. В. Безсонова.

Трижды Перов обращался к сюжету суда над Пугачёвым. Образ Пугачёва изменялся от удалого казака на коне — в первом варианте, к плюгавому мужику — во втором, до свирепого и могучего изверга — в третьем. Первая, лучшая редакция «Пугачёвского бунта» была разрезана на части. В 1879 году он, наконец, завершил третий вариант, но и он не удовлетворил художника; Перов собирался ещё раз писать картину.

Трагизм своей внутренней жизни этого периода Перов выразил «евангельской» серией и картиной «Никита Пустосвят».

- Перов Блаженный.jpg

Блаженный. 1879.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Рыбаки.jpg

Рыбаки. 1879. Нижегородский художественный музей

- Перов На пути.jpg

Странница в поле. 1879. Нижегородский художественный музей

- Перов Возвращение зимою.jpg

Возвращение крестьян… 1880. Государственная Третьяковская галерея

- Nikita Pustosviat. Dispute on the Confession of Faith.jpg

Никита Пустосвят. 1881.

Государственная Третьяковская галерея - Перов Плач Ярославны.jpg

Плач Ярославны. 1881. Частное собрание

- Перов Старик на скамейке.jpg

Старик на скамейке. 1881. Ростовский музей

В последние годы жизни В. Г. Перов сотрудничал в журнале «Природа и Охота» Л. П. Сабанеева[9]. Ряд его рассказов был опубликован в «Художественном журнале» [10], издававшемся в 1881—1887 гг. писателем и критиком Н. А. Александровым (1841—1907).

В конце 1881 года тиф и воспаление лёгких окончательно подорвали его здоровье. Скончался В. Г. Перов от чахотки в маленькой подмосковной больнице на территории усадьбы Кузьминки (ныне территория Москвы). Был похоронен на монастырском кладбище в Даниловом монастыре.

В конце 1881 года тиф и воспаление лёгких окончательно подорвали его здоровье. Скончался В. Г. Перов от чахотки в маленькой подмосковной больнице на территории усадьбы Кузьминки (ныне территория Москвы). Был похоронен на монастырском кладбище в Даниловом монастыре.

Прах его был перезахоронен на монастырском кладбище в Донском монастыре; точная дата перезахоронения не установлена. На новой могиле художника был установлен памятник работы скульптора Алексея Евгеньевича Елецкого.

Его сын — Владимир Перов — тоже был художником.

См. также

Список картин Василия Григорьевича Перова

Персональные выставки

- 1882/1883 — Первая (посмертная) выставка (Москва/Петербург)

- 1934 — Выставка ко дню рождения (ГТГ и ГРМ)

- 1988 — выставка к 150-летию со дня рождения (ГТГ)

Память

Россия

- В Липецке есть улица Перова.

- В Клинском районе Подмосковья, рядом со станцией Фроловское, есть [perovavenue.chat.ru/ садоводческое товарищество «Аллея Перова»].

- В городе Тобольск художественной школе присвоено имя Перова.

Украина

- В Киеве в 1957 году именем Перова был назван бульвар в жилом массиве Воскресенка.

- Во Львове есть улица В. Г. Перова

Казахстан

- В Астане есть переулок Перова.

В филателии

- В СССР и России выпущены почтовые марки и почтовый конверт, посвященные Перову:

- Почтовые марки СССР, 1956 год

- Stamp of USSR 1886.jpg

Русский художник В. Г. Перов

- Stamp of USSR 1887.jpg

Картина «Охотники на привале»

- Stamp of USSR 1888.jpg

Картина «Птицелов»

Напишите отзыв о статье "Перов, Василий Григорьевич"

Примечания

- ↑ Новицкий А. Перов, Василий Григорьевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- ↑ Дитерхис Л. К. Глава I // Василий Перов. Его жизнь и художественная деятельность. — СПб.: Издательство Ф. Ф. Павленкова, 1893. — 80 с. — (Жизнь замечательных людей). — 8 100 экз.

- ↑ Сомов А. И. Перов, Василий Григорьевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Собко Н. П. Василий Григорьевич Перов, его жизнь и произведения. — СПб.: Д. А. Ровинский, 1892. — 84 с., 60 л. ил. с.

- ↑ Картина была приобретена МУЖВЗ за 25 рублей и разыграна в лотерею; в 1896 году приобретена Академией художеств за 400 рублей (Исаков С. К. Имп. Академия художеств. Музей. Русская живопись. — Петроград, 1915. — Т. I.); в 1951 году поступила из Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР в Русский музей.

- ↑ При подготовке выставки произведений Перова к 150-летию со дня его рождения была сделана рентгенограмма картины «Шарманщик», которая выявила композиционные изменения: справа на месте шарманки стоял стол, на котором находились скульптурные бюсты и статуэтка. В списке Н. П. Собко 1899 года упоминалась картина «Итальянец, продающий статуи», местонахождение которой неизвестно. Возможно, что картина «Шарманщик» была написана поверх этой картины или эскиза к ней.

- ↑ Картине «Утопленница» В. Г. Перов посвятил позже рассказ «На натуре. Фанни под № 30», опубликованный в «Художественном журнале» (1881. — №№ 1, 2).

- ↑ Картина находилась в церкви Косьмы и Дамиана в Шубине.

- ↑ См. Перов В. Г. Цветущие деревья // Природа и Охота. — СПб., 1881, декабрь. С. 10—11.

- ↑ Издававшийся в Москве на рубеже XX-го и XXI веков «Художественный журнал», не имеет ничего общего (кроме, разве что, названия) с изданием Н. А. Александрова.

Источники

- Петров Вл. А. Творческий путь В. Г. Перова / Каталог выставки произведений к 150-летию со дня рождения. В. Перов — М.: «Советский художник», 1988. — С. 5—67

- Собко Н. П. [dlib.rsl.ru/viewer/01003934388#?page=41 Перов, Василий Григорьевич] // Словарь русских художников, ваятелей, живописцев… Т. 1—3. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1893—1899. — 3 том: „П“. — 1899. — 508 стб. — Стб. 73—173.

- Сарабьянов Д. В. В. Г. Перов и бытовой жанр 1860-х годов // История русского искусства. Т. IX. — Ч. 1. — М., 1967

- Перов В. Г. Рассказы художника. — М., 1960

- Биографическая библиотека Ф. Павленкова: Жизнь замечательных людей: В 3 т. Т.3. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — С. 676—682. — 800 с. — ISBN 5-224-03123-0.

Ссылки

- [gallerix.ru/album/Perov Галерея картин В. Г. Перова]

- [www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/author/_id/76 Перов Василий Григорьевич] на сайте ГТГ

- [www.artsait.ru/art/p/perov/main.htm Перов Василий Григорьевич]

- [www.museum-online.ru/Peredvizhniki/Vasilij_Grigorievich_Perov Василий Григорьевич Перов]

- [www.staratel.com/pictures/ruspaint/462.htm Перов, Василий Григорьевич] в библиотеке «Старатель»

- [www.tanais.info/art/en/perov.html Василий Перов в Танаис Галерее]

Отрывок, характеризующий Перов, Василий Григорьевич

– А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было, или нет? Помнишь, как хорошо было?– Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья. – Они перебирали улыбаясь с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему то.

Соня, как и всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.

Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.

Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.

– А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, – сказала Наташа, – и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это не правда, и так мне неловко было.

Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. – Барышня, петуха принесли, – шопотом сказала девушка.

– Не надо, Поля, вели отнести, – сказала Наташа.

В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

– Эдуард Карлыч, сыграйте пожалуста мой любимый Nocturiene мосье Фильда, – сказал голос старой графини из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: – Молодежь, как смирно сидит!

– Да мы философствуем, – сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.

Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.

– Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности оставить, или начать что нибудь новое, – что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете…

– Это метампсикова, – сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. – Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

– Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, – сказала Наташа тем же шопотом, хотя музыка и кончилась, – а я знаю наверное, что мы были ангелами там где то и здесь были, и от этого всё помним…

– Можно мне присоединиться к вам? – сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

– Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? – сказал Николай. – Нет, это не может быть!

– Не ниже, кто тебе сказал, что ниже?… Почему я знаю, чем я была прежде, – с убеждением возразила Наташа. – Ведь душа бессмертна… стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила.

– Да, но трудно нам представить вечность, – сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.

– Отчего же трудно представить вечность? – сказала Наташа. – Нынче будет, завтра будет, всегда будет и вчера было и третьего дня было…

– Наташа! теперь твой черед. Спой мне что нибудь, – послышался голос графини. – Что вы уселись, точно заговорщики.

– Мама! мне так не хочется, – сказала Наташа, но вместе с тем встала.

Всем им, даже и немолодому Диммлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из уголка диванного, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорды. Как всегда, став на средину залы и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери.

Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде, и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митинькой, слышал ее пенье, и как ученик, торопящийся итти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему и наконец замолчал, и Митинька, тоже слушая, молча с улыбкой, стоял перед графом. Николай не спускал глаз с сестры, и вместе с нею переводил дыхание. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом и как невозможно было ей хоть на сколько нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня сидела с счастливо грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала и о Наташе, и о своей молодости, и о том, как что то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем.

Диммлер, подсев к графине и закрыв глаза, слушал.

– Нет, графиня, – сказал он наконец, – это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы…

– Ах! как я боюсь за нее, как я боюсь, – сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые.

Наташа вдруг остановилась.

– Дурак! – закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться.

– Ничего, маменька, право ничего, так: Петя испугал меня, – говорила она, стараясь улыбаться, но слезы всё текли и всхлипывания сдавливали горло.

Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснялись в залу; и сначала застенчиво, а потом всё веселее и дружнее начались песни, пляски, хоровые и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда то.

Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах – это был Николай. Турчанка был Петя. Паяс – это был Диммлер, гусар – Наташа и черкес – Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями.

После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны не наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому нибудь.

Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек десять наряженных, ехать к дядюшке.

– Нет, ну что вы его, старика, расстроите! – сказала графиня, – да и негде повернуться у него. Уж ехать, так к Мелюковым.

Мелюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в четырех верстах от Ростовых.

– Вот, ma chere, умно, – подхватил расшевелившийся старый граф. – Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я Пашету расшевелю.

Но графиня не согласилась отпустить графа: у него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, а что ежели Луиза Ивановна (m me Schoss) поедет, то барышням можно ехать к Мелюковой. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им.

Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленно энергическом настроении. Какой то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса четыре тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу.

Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, всё более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз, и переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.

Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа с орловским рысаком в корню; четвертая собственная Николая с его низеньким, вороным, косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский, подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи.

Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда.

В сани Николая сели Наташа, Соня, m me Schoss и две девушки. В сани старого графа сели Диммлер с женой и Петя; в остальные расселись наряженные дворовые.

– Пошел вперед, Захар! – крикнул Николай кучеру отца, чтобы иметь случай перегнать его на дороге.

Тройка старого графа, в которую сел Диммлер и другие ряженые, визжа полозьями, как будто примерзая к снегу, и побрякивая густым колокольцом, тронулась вперед. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.

Николай тронулся за первой тройкой; сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно блестящая, с сизым отблеском, снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз, толконул ухаб в передних санях; точно так же толконуло следующие сани и следующие и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.

– След заячий, много следов! – прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.

– Как видно, Nicolas! – сказал голос Сони. – Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтоб ближе рассмотреть ее лицо. Какое то совсем новое, милое, лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете, близко и далеко, выглядывало из соболей.

«Это прежде была Соня», подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.

– Вы что, Nicolas?

– Ничего, – сказал он и повернулся опять к лошадям.

Выехав на торную, большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая: «начинать или рано еще?» – Впереди, уже далеко отделившись и звеня удаляющимся густым колокольцом, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикиванье и хохот и голоса наряженных.

– Ну ли вы, разлюбезные, – крикнул Николай, с одной стороны подергивая вожжу и отводя с кнутом pуку. И только по усилившемуся как будто на встречу ветру, и по подергиванью натягивающих и всё прибавляющих скоку пристяжных, заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад. С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится.

Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой то горы, выехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки.

«Где это мы едем?» подумал Николай. – «По косому лугу должно быть. Но нет, это что то новое, чего я никогда не видал. Это не косой луг и не Дёмкина гора, а это Бог знает что такое! Это что то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.

Захар сдержал лошадей и обернул свое уже объиндевевшее до бровей лицо.

Николай пустил своих лошадей; Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.

– Ну держись, барин, – проговорил он. – Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.

– Врешь, барин, – прокричал он Николаю. Николай в скок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпали мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги, и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.

Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была всё та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами.

«Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? думал Николай. Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает, что с нами делается – и очень странно и хорошо то, что с нами делается». Он оглянулся в сани.

– Посмотри, у него и усы и ресницы, всё белое, – сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.

«Этот, кажется, была Наташа, подумал Николай, а эта m me Schoss; а может быть и нет, а это черкес с усами не знаю кто, но я люблю ее».

– Не холодно ли вам? – спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что то кричал, вероятно смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.

– Да, да, – смеясь отвечали голоса.

– Однако вот какой то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой то анфиладой мраморных ступеней, и какие то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где, и приехали в Мелюковку», думал Николай.

Действительно это была Мелюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами.

– Кто такой? – спрашивали с подъезда.

– Графские наряженные, по лошадям вижу, – отвечали голоса.

Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих.

Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяц – Диммлер с барыней – Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.

– Ах, узнать нельзя! А Наташа то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого то. Эдуард то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто? Ну, утешили! Столы то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели!

– Ха ха ха!… Гусар то, гусар то! Точно мальчик, и ноги!… Я видеть не могу… – слышались голоса.

Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.

Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.

– А это чья такая? – говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. – Кажется, из Ростовых кто то. Ну и вы, господин гусар, в каком полку служите? – спрашивала она Наташу. – Турке то, турке пастилы подай, – говорила она обносившему буфетчику: – это их законом не запрещено.

Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, – Пелагея Даниловна закрывалась платком, и всё тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго, старушечьего смеха. – Сашинет то моя, Сашинет то! – говорила она.

После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры.

Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых.

– Нет, в бане гадать, вот это страшно! – говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых.

– Отчего же? – спросила старшая дочь Мелюковых.

– Да не пойдете, тут надо храбрость…

– Я пойду, – сказала Соня.

– Расскажите, как это было с барышней? – сказала вторая Мелюкова.

– Да вот так то, пошла одна барышня, – сказала старая девушка, – взяла петуха, два прибора – как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет… с колокольцами, с бубенцами подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.

– А! А!… – закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.

– Да как же, он так и говорит?

– Да, как человек, всё как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; – только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали…

– Ну, что пугать их! – сказала Пелагея Даниловна.

– Мамаша, ведь вы сами гадали… – сказала дочь.

– А как это в амбаре гадают? – спросила Соня.

– Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит – дурно, а пересыпает хлеб – это к добру; а то бывает…

– Мама расскажите, что с вами было в амбаре?

Пелагея Даниловна улыбнулась.

– Да что, я уж забыла… – сказала она. – Ведь вы никто не пойдете?

– Нет, я пойду; Пепагея Даниловна, пустите меня, я пойду, – сказала Соня.

– Ну что ж, коли не боишься.

– Луиза Ивановна, можно мне? – спросила Соня.

Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.

«Так вот она какая, а я то дурак!» думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде.

– Я ничего не боюсь, – сказала Соня. – Можно сейчас? – Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.

«Что за прелесть эта девочка!» подумал он. «И об чем я думал до сих пор!»

Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа.

На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью.

С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:

– Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться.

– Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.

Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.

«Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

– Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.

Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.

– Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он.

– Да, – отвечала Соня. – А тебе ?

На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.

– Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони.

– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.

– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.

– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?

– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.

«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».

– Так ты рада, и я хорошо сделал?

– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.

Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.

На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.

– Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо.

– Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша.

Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.

– Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче!

Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть.

– Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь.

Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала:

– И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела.

Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.

– Ах, Наташа! – сказала она.

– Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.

Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.

– Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку.

– Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея.

«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони.

– Да, я его видела, – сказала она.

– Как же? Как же? Стоит или лежит?

– Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.

– Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.

– Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.

– Ну а потом, Соня?…

– Тут я не рассмотрела, что то синее и красное…

– Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна.

Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Тобольске

- Умершие в Москве

- Художники по алфавиту

- Передвижники

- Художники России XIX века

- Картины Василия Перова

- Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества

- Умершие от туберкулёза

- Криденер

- Внебрачное потомство аристократов Российской империи

- Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества

- Персоналии:Арзамас

- Похороненные в Даниловом монастыре

- Похороненные в некрополе Донского монастыря