Габсбурги

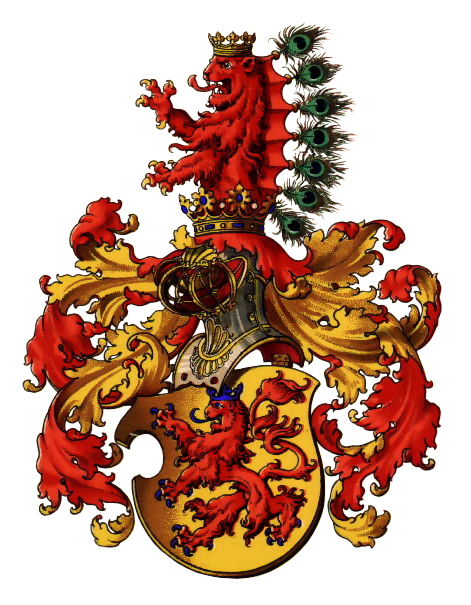

| Габсбурги | |||

|---|---|---|---|

| Родоначальный дом: | Этихониды | ||

| Титулы: |

| ||

| Основатель: | Гунтрам Богатый | ||

| Последний правитель: | Карл I | ||

| Нынешний глава: | Карл Габсбург-Лотаринген | ||

| Год основания: | ок. 930 года | ||

| Смещение: | 1918 год | ||

| Младшие линии: |

| ||

[ru.rodovid.org/wk/Род:Габсбурги Габсбурги] на Родоводе

| |||

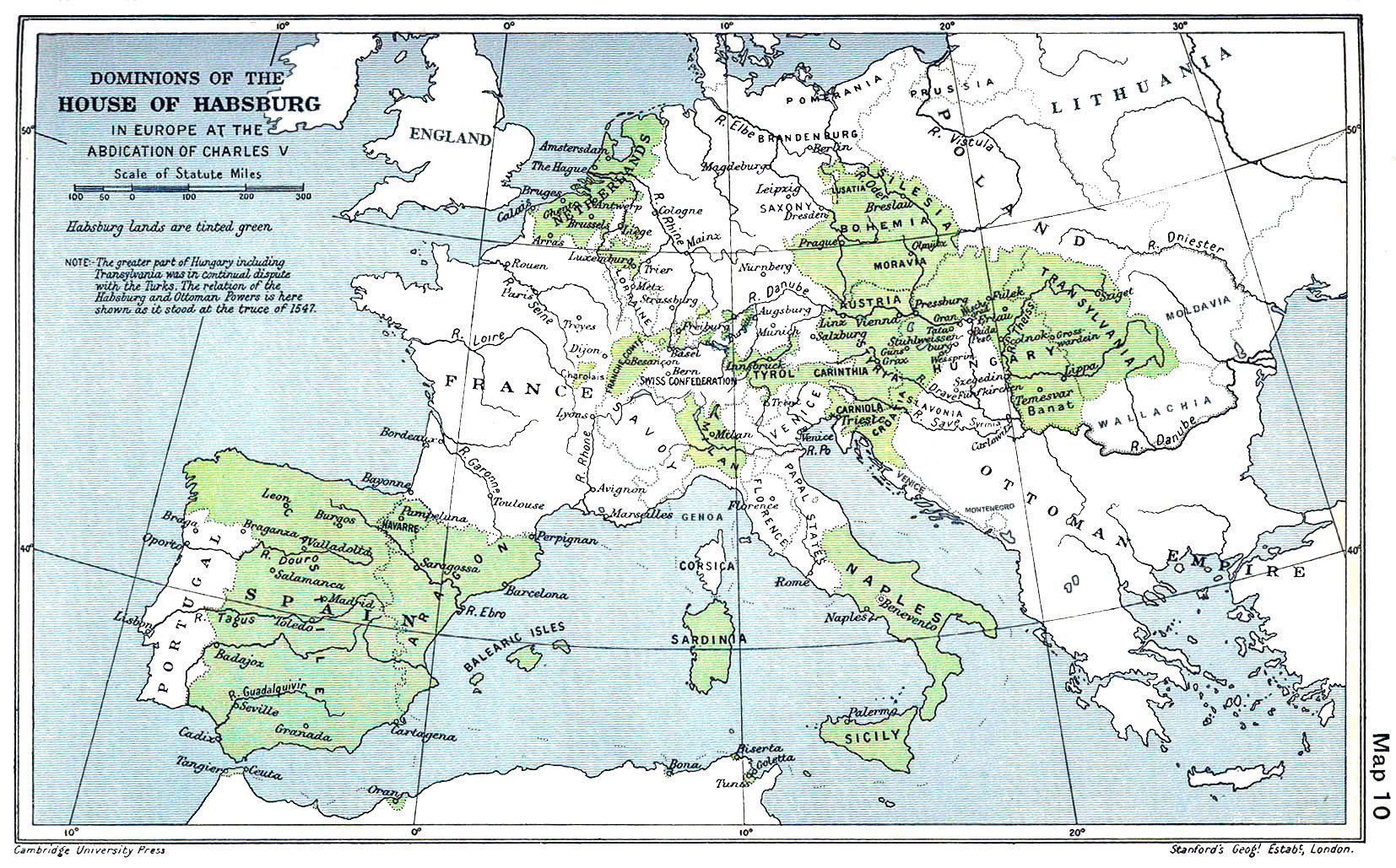

Га́бсбурги (нем. Habsburger) — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (c 1282 года), трансформировавшейся позднее в многонациональную Австро-Венгерскую империю (до 1918 года), являвшуюся одной из ведущих европейских держав, а также как императоры Священной Римской империи, чей престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 годы (с кратким перерывом в 1742—1745 годах)

Помимо Австрии и Священной Римской империи, Габсбурги также были правителями следующих государств:

- Венгрии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;

- Чехии в 1306—1307, 1437—1439, 1453—1457, 1526—1618, 1621—1918 годах;

- Хорватии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;

- Испании в 1516—1700 годах;

- Португалии в 1580—1640 годах;

- Неаполитанского королевства в 1516—1735 годах;

- Мексики в 1864—1867 годах;

- Трансильвании в 1690—1867 годах;

- Тосканы в 1790—1859 годах;

- Пармы в 1814—1847 годах;

- Модены в 1814—1859 годах.

а также целого ряда более мелких государственных образований.

Содержание

- 1 Происхождение

- 2 Вступление на престол Австрии

- 3 Раздел австрийских владений

- 4 «Империя, над которой никогда не заходит солнце»

- 5 Габсбурги в Испании и Австрии

- 6 Габсбургско-Лотарингский дом

- 7 Правители Австрии из рода Габсбургов

- 8 Австрийские императоры из рода Габсбургов-Лотарингских

- 9 Основные даты

- 10 См. также

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

Происхождение

Основателем династии был Гунтрам Богатый (ок. 930—990), чьи владения располагались в северной Швейцарии и Эльзасе.

Его старший сын Ланцелин (ум. 991) стал графом Альтенбурга в Аргау, а сын Ланцелина Радбот (ок. 985—1035) построил недалеко от реки Аре замок Габсбург, по имени которого он и его потомки получили своё имя. По одной из версий первоначально замок назывался Габихтсбург (от нем. Habichtsburg), что означало «Ястребиный замок». По другой — название произошло от старонемецкого «hab» — брод (крепость охраняла переправу через Аре). Потомки Радбота присоединили к своим владениям ряд владений в Эльзасе (Зундгау) и большую часть северной Швейцарии, став к середине XIII века одним из крупнейших феодальных родов юго-западной окраины Германии. Первым наследственным титулом рода стал титул граф Габсбург.

Графы Габсбург

- Радбот (ум. 1045);

- Вернер I (ум. 1096), Оттон I (ум. 1055) и Альбрехт I (ум. 1050)— дети Радбота;

- Оттон II (ум. 1111) и Альбрехт II (ум. 1140) — дети Вернера I;

- Вернер II (ум. 1167) — сын Оттона II;

- Альбрехт III Богатый (ум. 1199, ландграф Верхнего Эльзаса) — сын Вернера II;

- Рудольф II (ум. 1232) — сын Альбрехта III;

- Альбрехт IV (ум. 1239) и Рудольф III (ум. 1249) — дети Рудольфа II.

Альбрехт IV и Рудольф III разделили родовые владения: первому досталась западная часть, включая Аргау и Зундгау, а второму земли в восточной Швейцарии. Основной линией считались потомки Альбрехта IV, а наследники Рудольфа III стали именоваться титулом граф Габсбург-Лауфенбург. Представители Лауфенбургской линии не играли существенной роли в германской политике и остались как и многие другие немецкие аристократические роды региональным феодальным домом. В состав их владений входила восточная часть Аргау, Тургау, Клеттгау, Кибург и ряд ленов в Бургундии. Эта линия пресеклась в 1460 году.

Родословные различных ветвей Габсбургов

- Habsburg family tree before Empire (RU).jpg

Габсбурги до вступления на императорский трон

- Dinasty Habsburg (HRR) family tree by shakko (RU).jpg

Габсбурги — императоры Священной Римской империи

- Dinasty Habsburg (Spain) family tree by shakko (RU).jpg

Габсбурги (испанская ветвь)

Вступление на престол Австрии

Выход Габсбургов на европейскую арену связан с именем сына графа Альбрехта IV Рудольфа IV (1218—1291). Он присоединил к владениям Габсбургов обширное княжество Кибург, а в 1273 году был избран немецкими князьями королём Германии под именем Рудольфа I. Став королём, Рудольф I попытался укрепить центральную власть в Священной Римской империи, однако главным его успехом стала победа над чешским королём Пржемыслом Оттокаром II в 1278 году, в результате чего под контролем Рудольфа I оказались герцогства Австрия и Штирия.

В 1282 году король передал эти владения своим детям Альбрехту I и Рудольфу II. Таким образом Габсбурги стали правителями обширного и богатого придунайского государства, которое быстро затмило их родовые владения в Швейцарии, Швабии и Эльзасе.

Потомкам Альбрехта I удалось включить в состав своей монархии Каринтию (1335 год) и Тироль (1365 год), превратив Австрию в крупнейшее государство юго-восточной Германии. Они играли важные роли в многочисленных внутринемецких конфликтах первой половины XIV века и некоторое время занимали престолы Германского королевства (Альбрехт I в 1298—1308 годах и Фридрих I в 1325—1330 годах), а также королевства Чехия (Рудольф III в 1306—1307 годах).

Пик укрепления Австрийского государства пришёлся на короткое время правления Рудольфа IV (1358—1365 годы), который претендовал на особый статус Австрии и её полную независимость от империи ("Privilegium Maius 1358 год). В то же время ядро габсбургских владений в северной и центральной Швейцарии было потеряно и образовало самостоятельную Швейцарскую конфедерацию. В результате конгломерат территорий, находящихся под властью Габсбургов, постепенно трансформировался в Австрийскую монархию во главе с герцогами Австрии.

Герцоги Австрии

- Альбрехт I (1282—1308, король Германии с 1298 года) и Рудольф II (1282—1283) — дети короля Рудольфа I;

- Рудольф III (1298—1307, король Чехии с 1306 года), Фридрих I (1308—1330, король Германии с 1325 года), Леопольд I (1308—1326), Оттон Весёлый (1330—1339, герцог Каринтии с 1335 года) и Альбрехт II Мудрый (1326—1358, герцог Каринтии с 1335 года) — дети Альбрехта I;

- Рудольф IV (1358—1365, граф Тироля с 1363 года).

Раздел австрийских владений

Наследники Рудольфа IV, его младшие братья Альбрехт III и Леопольд III в 1379 году заключили между собой соглашение о разделе владений Габсбургов. Альбрехт III получил собственно герцогство Австрия (включая штирийские лены в долине Энса и Винер-Нойштадт), а Леопольд III стал правителем Штирии, Каринтии, Крайны, Тироля и Передней Австрии. В результате почти на век габсбургские земли оказались разделёнными между двумя ветвями династии: Альбертинская линия и Леопольдинская линия, в результате чего влияние Габсбургов резко ослабло.

Альбертинская линия

- Альбрехт III (1365—1395);

- Альбрехт IV (1395—1404) — сын Альбрехта III;

- Альбрехт V (1404—1439, король Чехии и Венгрии с 1437 года, король Германии с 1438 года)

- Ладислав Постум (1440—1457, король Чехии с 1444 года и Венгрии с 1445 года).

Наибольшего влияния Альбертинская линия достигла при Альбрехте V, который в 1438 году объединил под своей властью крупнейшие государства Центральной Европы: Чехию, Венгрию и Германию. Однако его правление в этих странах продолжалось лишь около двух лет, а после его смерти, в период правления малолетнего Ладислава Постума, начались непрекращающиеся междоусобные и гражданские войны, и союз трёх государств распался.

Со смертью Ладислава в 1457 году Альбертинская линия пресеклась, Австрийское герцогство перешло под власть герцога Фридриха V из Леопольдинской линии.

Леопольдинская линия

- Леопольд III (1365—1386, герцог Штирии, Каринтии, Крайны, граф Тироля и Передней Австрии с 1379 года);

- Вильгельм (1386—1406, герцог Внутренней Австрии) и Леопольд IV (1395—1411, граф Тироля и Передней Австрии с 1395 года, герцог Внутренней Австрии с 1406 года) — дети Леопольда III.

В период правления Леопольда III в состав владений Габсбургов вошёл Фрейбург (1368 год), Форарльберг (1375 год) и Триест (1382 год) — первый морской порт Австрийской монархии. Однако сам герцог в 1386 году погиб в битве при Земпахе со швейцарцами, после чего Габсбурги были вынуждены признать независимость Швейцарской конфедерации.

Наследники Леопольда III в 1406 году вновь поделили между собой владения, что дало начало двум новым ветвям габсбургского дома: Штирийская линия и Тирольская линия.

Штирийская ветвь

- Эрнст (1406—1424 годы, герцог Внутренней Австрии) — сын Леопольда III;

- Фридрих V (1424—1493 годы, император Священной Римской империи с 1452 года) и Альбрехт VI (1458—1463 годы, эрцгерцог с 1453 года) — дети Эрнста.

Фридрих V в 1440 году был избран королём Германии, а в 1452 году короновался в Риме короной императоров Священной Римской империи (под именем Фридриха III). Несмотря на то, что в целом его правление было неудачным (австрийские земли были разорены междоусобицами и набегами венгров и турок), ему удалось в 1477 году организовать брак своего сына и наследницы владений Бургундского герцогства, что обеспечило присоединение к габсбургской монархии Нидерландов, Люксембурга и Франш-Конте и стало первым шагом на пути к созданию многонациональной державы Габсбургов.

Именно в правление Фридриха III родились два знаменитых лозунга Габсбургов: «Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, женись!» и «Австрия должна править миром» (латинская аббревиатура «A.E.I.O.U.»: Austriae est imperare orbi universo). Кроме того, в 1453 году Фридрих III утвердил «Privilegium Maius» и новый титул австрийского монарха — эрцгерцог.

Тирольская ветвь

- Фридрих IV (1402—1439 годы, герцог Передней Австрии и Тироля);

- Сигизмунд (1439—1490 годы, эрцгерцог с 1477 года) — сын Фридриха IV.

Фридриху IV и Сигизмунду удалось значительно поднять экономику и финансовое состояние Тироля, превратив его в один из крупнейших в Европе источников драгоценных металлов и важный источник финансирования внешней политики Габсбургов. В то же время усиление тирольского ландтага привело к ограничению власти герцогов и, в конечном счете, вынудило Сигизмунда отречься от престола в 1490 году в пользу эрцгерцога Австрии Максимилиана I, который таким образом воссоединил Тироль и Переднюю Австрию с остальными габсбургскими владениями.

«Империя, над которой никогда не заходит солнце»

К 1493 году объединение габсбургских владений в Центральной Европе в руках Максимилиана было завершено. В последние годы XV века он был единственным Габсбургом мужского пола, не считая собственного сына Филиппа. Максимилиану благодаря природной проницательности и ряду династических браков удалось не только избраться императором Священной Римской империи, но и превратить свой род в гегемонов ренессансной Европы. Сын Филипп родился во фландрской столице Брюгге и получил фамильное имя герцогов Бургундских, так как его мать Мария Бургундская была наследницей огромных владений Карла Смелого на восточных рубежах Франции. Собственно Бургундия осталась за французами, а к Филиппу с титулом герцога Бургундского из дедовских владений отошли богатейшие «Нижние страны» (Нидерланды в широком смысле) и стратегически расположенное в сердце Европы графство Франш-Конте.

После смерти Марии Бургундской император Максимилиан замыслил взять в жёны другую богатейшую наследницу — Анну Бретонскую, однако борьбу за её руку и сердце выиграл французский король.

В 1496 году Максимилиан добился нового успеха, договорившись с «их католическими величествами» (только что завершившими объединение Испании под своим скипетром) о браке их дочери и наследницы Хуаны со своим сыном Филиппом Бургундским. Этот династический союз окончательно укрепил Габсбургов в роли самой могущественной династии Европы, да и всего мира: в состав испанского наследства Хуаны входили Сицилийское королевство на юге Италии и неуклонно расширявшиеся колонии в Новом Свете. Максимилиан пережил своего сына, передав по смерти в 1519 году все приобретённые владения внуку, Карлу V, который утверждал, что над его владениями никогда не заходит солнце.

Габсбурги вместе с Бургундией унаследовали давнюю вражду тамошних правителей с французской короной, которую усугубили спор за западные области Бургундии и руку бретонской наследницы. Французские короли не могли не замечать, что Габсбурги окружают их своими владениями. Соединению бургундских и австрийских владений Габсбургов препятствовало цветущее Миланское герцогство, которое Карл V оккупировал в 1535 году. За обладание этими землями он вёл с французами изнурительные Итальянские войны. Только силой взяток и оружия ему удалось заполучить императорский титул, и эти трудности отчасти были вызваны противодействием французов. Вплоть до дипломатической революции середины XVIII века австро-испанские Габсбурги и французские Капетинги (в лице династий Валуа и Бурбонов) оставались злейшими врагами и практически непрерывно вели между собою войны.

Габсбурги в Испании и Австрии

Внимание Карла V было сосредоточено на испанских делах и противостоянии с французами, и он не мог распылять его на борьбу с турками, которые после Мохачской битвы заняли территорию современной Венгрии, продвинувшись на северо-запад до самой Вены (см. Осада Вены (1529)). Сознавая затруднительность управления столь обширными владениями, Карл по Брюссельскому соглашению 1522 года отписал наследственные (австрийские) земли Габсбургов младшему брату Фердинанду, который после смерти Карла сменил его и на императорском троне.

За год до Брюссельского соглашения Фердинанд заключил последний великий династический брак в истории династии — с дочерью Владислава II по имени Анна, которая принесла в дом Габсбургов ещё две короны — Богемскую и Венгерскую. Их удержание стоило потомкам Фердинанда и Анны много сил и энергии, однако в течение XVII века им удалось сломить сопротивление венгров и чехов, не признававших наследственности королевского достоинства в этих странах, и добиться признания обеих корон наследственными владениями австрийских Габсбургов.

Испанские Габсбурги

После смерти Карла V его владения в Испании, Италии и Нидерландах наследовал сын, Филипп II, вошедший в историю как главный покровитель Контрреформации. Среди триумфов его правления числятся династический брак с английской королевой Марией Тюдор, одержанная Хуаном Австрийским (одним из многочисленных габсбургских бастардов) победа над турками при Лепанто (1571 год) и присоединение к испанской короне португальской со всеми её заморскими владениями (1580 год).

Религиозный фанатизм Филиппа породил и реакцию в лице перманентного конфликта с протестантской Англией и мятежа нидерландских провинций, закончившегося утратой Габсбургами территории современных Нидерландов (см. Соединённые провинции).

Потомки Филиппа, хотя и сохраняли короны испанскую и (до 1640 года) португальскую, уже не играли ведущей роли в истории Европы и мира, во внешнеполитических вопросах полагаясь на союз с австрийскими кузенами. Во избежание распыления земель австрийские и испанские Габсбурги непрестанно заключали браки друг с другом (инцухт), что к началу XVIII века привело к вырождению и тех и других[1].

Со смертью Карла II в 1700 году старшая (испанская) ветвь Габсбургов угасла, австрийская же просуществовала на сорок лет дольше.

Имперские Габсбурги

Императорский престол в XVI—XVII веках практически беспрерывно занимали представители младшей ветви дома Габсбургов — потомки Фердинанда I и Анны Ягеллонской. В начале XVII века позиции Габсбургов в империи были ослаблены конфликтом между внуками Фердинанда — безумным Рудольфом II, штатгальтером Маттиасом и кардиналом Альбрехтом. За это время в габсбургских владениях наметилось очередное разделение: младшие ветви рода получили в управление Штирию и Тироль.

После смерти Рудольфа и братьев, не оставивших по себе наследников мужского пола, их короны, включая императорскую, отошли к представителю штирийской ветви, который принял имя Фердинанда II.

Новый монарх не смог поладить с протестантами, мятеж которых в Богемии вылился в Тридцатилетнюю войну, кардинальным образом изменившую баланс сил в Европе. Боевые действия окончил Вестфальский мир (1648 год), который укрепил позиции Франции и больно ударил по интересам Габсбургов (в частности, они теряли все владения в Эльзасе).

В 1659 году французский король Людовик XIV нанёс по престижу Габсбургов новый удар — Пиренейский мир оставил за французами западную часть Испанских Нидерландов, включая графство Артуа. К этому времени стало очевидно, что Бурбоны выиграли противостояние с Габсбургами за первенство в Европе.

Внук Фердинанда II, император Леопольд, правил почти полвека, с 1658 по 1705 годы. К числу его заслуг относится завершение консолидации габсбургских земель в Центральной Европе путём брака с наследницей тирольской ветви. К войне Аугсбургской лиги против Людовика XIV (1688—1697 годы) император привлёк даже старинных врагов Габсбургов — протестантско-либеральные Англию и Голландию.

Двое сыновей Леопольда, Иосиф и Карл, по очереди занимали императорский престол; второму из них поначалу предполагалось передать и выморочную испанскую корону. К 1711 году, когда Карл был избран императором, он оставался единственным Габсбургом мужского пола — как когда-то его предок Максимилиан. Реально замаячила перспектива скорого угасания дома Габсбургов.

Прагматическая санкция

Восшествие Карла на императорский престол лишило его поддержки союзников по Войне за испанское наследство, которые опасались объединения Австрии и Испании под единым скипетром. Эта война разгорелась за наследие испанских Габсбургов после того, как умер считавшийся наследником испанской короны баварец Иосиф Фердинанд из рода Виттельсбахов — сын австрийской принцессы Марии Антонии. По Утрехтскому миру (1713 год) из владений испанских Габсбургов за императором Карлом закреплялись только Испанские Нидерланды и Неаполитанское королевство (вскоре утраченное по результатам войны за польское наследство). Среди итальянских приобретений императора были герцогство Мантуя и остров Сардиния (который он в 1717 году променял на Сицилию).

С целью передачи дедовских владений дочерям и их потомству Карл — строго говоря, последний из Габсбургов — в 1713 году принял закон о престолонаследии, известный как прагматическая санкция. В 1736 году он выбрал в мужья Марии Терезии, своей старшей дочери и наследнице, герцога Лотарингского Франца Стефана из древнего владетельного дома. Несмотря на меры, предпринятые императором Карлом для обеспечения международного признания Прагматической санкции, вслед за его смертью разгорелась Война за австрийское наследство, в ходе которой Марии Терезии и Францу Стефану удалось отстоять все габсбургские владения, за исключением части Силезии и недавно перешедшего к ним итальянского герцогства Парма и Пьяченца. После избрания Франца императором в Священной Римской империи воцарилась лотарингская династия, удержавшая за собой название Габсбургов.

Габсбургско-Лотарингский дом

Династия Габсбургов со времён заключённого в 1736 году династического союза с Лотарингским домом именуется Габсбургами-Лотарингскими.

Первым императором этой династии был сын Франца Стефана и Марии Терезии, Иосиф II. Он прирастил габсбургские владения за счёт разделов Польши (по которым к Австрии отошло т. н. королевство Галиции и Лодомерии со столицей в Львове), однако не преуспел в своём плане захвата Баварии (пфальцских Виттельсбахов планировалось компенсировать за счёт Австрийских Нидерландов, см. война за баварское наследство).

В эпоху наполеоновских войн Священная Римская империя была распущена, на её руинах возникла Австрийская империя, при этом Габсбурги утратили последние осколки наследия Марии Бургундской (из них было составлено новое государство — Бельгия).

В XIX веке Габсбургско-Лотарингский дом распался на пять основных ветвей (не считая морганатического рода графов Меранов, происходящих от эрцгерцога Иоганна):

- Императорскую — сюда относятся все потомки последнего императора Священной Римской империи и первого австрийского императора Франца II, включая его сына императора Фердинанда и внуков, мексиканского императора Максимилиана и австрийского — Франца Иосифа. Сын последнего, кронпринц Рудольф, совершил самоубийство со своей 17-летней возлюбленной, Марией фон Вечера. Оставшись без прямого наследника, престарелый Франц Иосиф завещал престол сначала племяннику Францу Фердинанду, а после убийства последнего в Сараево — внучатому племяннику, будущему Карлу I. C 1922 по 2011 года дом Габсбургов возглавлял сын последнего — кронпринц Отто (при возвращении в послевоенную Австрию отказался от приставки «фон» и всех титулов). Сейчас главой дома Габсбургов является Карл Габсбург-Лотаринген, сын Отто.

- Тосканскую — потомки младшего брата Франца II, Фердинанда Австрийского, которому было передано в управление великое герцогство Тосканское, вымененное на Лотарингию его дедом Францем I. Эта ветвь — самая многочисленная из всех — продолжается по сей день. В период Рисорджименто (1860) герцоги Тосканские были принуждены сдать свою столицу (Флоренцию) отрядам Джузеппе Гарибальди и обосновались при венском дворе. В XX веке представители данной ветви рассматривались как претенденты на восстановленный испанский престол, однако в конце концов отказались принять трон, уведомив регента (генерала Франко) что уступают свои права в пользу графа Барселонского (который одновременно был потомком Габсбургов и Бурбонов), а тот, в свою очередь, в момент интронизации, в 1975 году, отрёкся от престола в пользу своего сына Хуана Карлоса.

- Тешенскую — потомство ещё одного брата Франца II, эрцгерцога Карла Иоганна, прославленного в наполеоновских войнах полководца. Титул герцога Тешенского он получил от усыновившего его дяди, Альберта Саксонского. Его внучка Мария Кристина Австрийская — королева Испании и регент во время малолетства своего сына Альфонса XIII (с 1885 по 1902 годы).

- Венгерскую — многочисленные и по сей день потомки шестого по счёту брата Франца II, эрцгерцога Иосифа, служившего в Венгрии наместником (или палатином) и снискавшего среди венгров большую популярность. Первой супругой эрцгерцога была великая княжна Александра Павловна (единственный брак между Габсбургами и Романовыми, правда, бездетный). От третьей жены у него была дочь Мария Генриетта Австрийская — впоследствии королева Бельгии, супруга Леопольда II.

- Моденскую — потомки эрцгерцога Фердинанда Австрийского и его сына Франческо IV д’Эсте. Эти представители Габсбургов-Лотарингских унаследовали от угасшего дома д’Эсте права на герцогство Моденское, где до Рисорджименто и правили как абсолютные монархи. Данная ветвь династии в прямом наследовании пресеклась в 1876 году на внучке Франческо IV, Марии-Терезии Моденской, которая в 1868 году вышла замуж за последнего короля Баварии, Людвига III.

Титул и фамилия Эсте последним герцогом Моденским были завещаны племяннику Франца Иосифа, эрцгерцогу Францу Фердинанду. В 1914 году он был убит в Сараево, а его потомки от морганатического брака с графиней Хотек исключены из престолонаследия. Они называются не Габсбургами, а Гогенбергами и на какие-либо престолы не претендуют (хотя в законодательстве ряда габсбургских владений, например, Венгрии, понятия морганатического брака никогда не существовало). Представители двух других ветвей (Австрийской и Тосканской) пользуются краткой титулярной формой — «Эрцгерцог Австрийский (Эрцгерцогиня Австрийская), Принц (Принцесса) Венгрии и Богемии». В 2010 году в выборах президента Австрии участвовал Ульрих Габсбург, троюродный племянник Отто Габсбурга. Он не набрал достаточное количество голосов и выбыл из гонки. Он выступал за разрешение Габсбургам выдвигаться в кандидаты в президенты.

Правители Австрии из рода Габсбургов

- Рудольф I (1276—1282)

- Альбрехт I (1282—1308)

- Фридрих I (1308—1330)

- Альбрехт II (1330—1358)

- Рудольф IV (1358—1365)

- Леопольд III (1365—1386)

- Фридрих III (1440—1493)

- Максимилиан I (1486—1519)

- Карл V (1519—1556)

- Фердинанд I (1556—1564)

- Максимилиан II (1564—1576)

- Рудольф II (1576—1612)

- Маттиас (1612—1619)

- Фердинанд II (1619—1637)

- Фердинанд III (1637—1657)

- Леопольд I (1658—1705)

- Йозеф I (1705—1711)

- Карл VI (1711—1740)

Австрийские императоры из рода Габсбургов-Лотарингских

- Франц I (1745—1765) (будучи Великим Герцогом Тосканским и Герцогом Лотарингским, женился на Марии Терезии и стал Императором)

- Иосиф II (1765—1790)

- Леопольд II (1790—1792)

- Франц II (I) (1792—1835) (император Священной Римской империи, с 1806 только император Австрии)

- Фердинанд I (Австрийский) (1835—1848)

- Франц Иосиф I (Австро-Венгрия) (1848—1916)

- Карл I Австрийский, также Карл IV, король Венгрии (1916—1918). Беатифицирован Папой Иоанном Павлом II в 2004 году.

Основные даты

- 1020 год — Строительство родового замка Хабихтсбурга

- 1459—1519 годы — Максимилиан I усиливает влияние Габсбургов.

- 1506 год — Карл V наследует Бургундию и Нидерланды.

- 1516 год — Карл V наследует Испанию и Неаполь.

- 1519—1556 годы — Карл V император Священной Римской империи.

- 1546 год — Война между Габсбургами и протестантами.

- 1618—1648 годы — Тридцатилетняя война между католиками и протестантами.

См. также

- Габсбургская монархия

- Австрийская империя

- Колониальная экспансия Габсбургской монархии

- Австро-Венгрия

Напишите отзыв о статье "Габсбурги"

Примечания

- ↑ Смирнов П. [www.gazeta.ru/science/2009/04/15_a_2974304.shtml Испанское вырождение. Генетики поставили диагноз последнему из испанских Габсбургов] // Газета.Ru. — 15.04.2009.

Литература

- Воцелка К. История Австрии. — М.: Весь Мир, 2007. — 504 с. — (Национальная история). — ISBN 978-5-7777-0333-0.

- Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации / Пер. с фр. М. В. Ковальковой. — СПб.: Евразия, 2009. — 427 с. — 1 500 экз. — ISBN 978-5-8071-0327-7.

- Семёнов И. С. Европейские династии: Полный генеалогический справочник / Научный редактор Е. И. Карева, О. Н. Наумов. Вступительная статья О. Н. Наумов. — М.: ООО «Издательство Энциклопедия», ООО «Издательский дом ИНФРА-М», 2006. — 1104 с. — 1 000 экз. — ISBN 5-94802-014-2., ISBN 5-16-002720-3

- Шарый А., Шимов Я. Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: Судьба империи. — М.: КоЛибри, 2011. — 448 с. — ISBN 978-5-389-01371-1.

- Шимов Я. Австро-Венгерская империя. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. — 608 с. — ISBN 5-699-01891-3.

Ссылки

- Габсбурги // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- [genealogy.euweb.cz/habsburg/habsburg1.html Родословие дома Габсбургов]

- [www.literature.at/elib/www/wiki/index.php/The_Hapsburg_Monarchy_%28Henry_Wickham_Steed%29 «Габсбурги (1913)»], книга (eLib Austria Project)

|

||||||||||

Отрывок, характеризующий Габсбурги

– Вишь, звезды то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.– Это, ребята, к урожайному году.

– Дровец то еще надо будет.

– Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.

– О, господи!

– Что толкаешься то, – про тебя одного огонь, что ли? Вишь… развалился.

Из за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.

– Вишь, грохочат в пятой роте, – сказал один солдат. – И народу что – страсть!

Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.

– То то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.

– О о? пойти посмотреть… – Несколько солдат направились к пятой роте.

Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.

В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.

– Ребята, ведмедь, – сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.

Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.

Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.

Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.

– Что? Не будешь? – насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.

– Э, дурак! Что врешь нескладно! То то мужик, право, мужик, – послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:

– Oh, nies braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voila des hommes! oh, mes braves, mes bons amis! [О молодцы! О мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О мои добрые друзья!] – и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.

Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.

Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.

– Ну ка, ну ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. – говорил шутник песенник, которого обнимал Морель.

Vive Henri Quatre,

Vive ce roi vaillanti –

[Да здравствует Генрих Четвертый!

Да здравствует сей храбрый король!

и т. д. (французская песня) ]

пропел Морель, подмигивая глазом.

Сe diable a quatre…

– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.

– Вишь, ловко! Го го го го го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.

– Ну, валяй еще, еще!

Qui eut le triple talent,

De boire, de battre,

Et d'etre un vert galant…

[Имевший тройной талант,

пить, драться

и быть любезником…]

– A ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..

– Кю… – с усилием выговорил Залетаев. – Кью ю ю… – вытянул он, старательно оттопырив губы, – летриптала, де бу де ба и детравагала, – пропел он.

– Ай, важно! Вот так хранцуз! ой… го го го го! – Что ж, еще есть хочешь?

– Дай ему каши то; ведь не скоро наестся с голоду то.

Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.

– Тоже люди, – сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И полынь на своем кореню растет.

– Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу… – И все затихло.

Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем то радостном, но таинственном перешептывались между собой.

Х

Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.

Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, – только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, – все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.

Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, – гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.

Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.

Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.

Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.

В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:

«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».

Но вслед за отсылкой Бенигсена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь император сам на днях намеревался прибыть к армии.

Старый человек, столь же опытный в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью, в противность воле государя, предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И не по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, – кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха.

29 ноября Кутузов въехал в Вильно – в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось.

Чичагов, один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный своею смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому что, когда он был послан в 11 м году для заключения мира с Турцией помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову; этот то Чичагов первый встретил Кутузова в Вильне у замка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов в флотском вицмундире, с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, взводимые на Кутузова.

Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему.

– C'est pour me dire que je n'ai pas sur quoi manger… Je puis au contraire vous fournir de tout dans le cas meme ou vous voudriez donner des diners, [Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть. Напротив, могу вам служить всем, даже если бы вы захотели давать обеды.] – вспыхнув, проговорил Чичагов, каждым словом своим желавший доказать свою правоту и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой, проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал: – Ce n'est que pour vous dire ce que je vous dis. [Я хочу сказать только то, что говорю.]

В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил большую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни.

Выехав с своей свитой – графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7 го декабря из Петербурга, государь 11 го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка, несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.

Курьер, подскакавший к замку на потной тройке, впереди государя, прокричал: «Едет!» Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке.

Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт.

Беготня, шепот, еще отчаянно пролетевшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского.

Все это по пятидесятилетней привычке физически тревожно подействовало на старого генерала; он озабоченно торопливо ощупал себя, поправил шляпу и враз, в ту минуту как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом.

Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова: он всхлипнул.

Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз за руку старика, пошел с ним в замок.

Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице.

Когда Кутузов вышел из кабинета и своей тяжелой, ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей то голос остановил его.

– Ваша светлость, – сказал кто то.

Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который, с какой то маленькою вещицей на серебряном блюде, стоял перед ним. Кутузов, казалось, не понимал, чего от него хотели.

Вдруг он как будто вспомнил: чуть заметная улыбка мелькнула на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял предмет, лежавший на блюде. Это был Георгий 1 й степени.

На другой день были у фельдмаршала обед и бал, которые государь удостоил своим присутствием. Кутузову пожалован Георгий 1 й степени; государь оказывал ему высочайшие почести; но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого; но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов, по старой екатерининской привычке, при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: «старый комедиант».

Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании.

Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу», – все уже тогда поняли, что война не кончена.

Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом положении населений, о возможности неудач и т. п.

При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны.

Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из под главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю.

С этою целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов – получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем.

Ему надо было быть слабым здоровьем, для того чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно, здоровье его было слабо.

Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель.

Война 1812 го года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое – европейское.

За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.

Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.

Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.

Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все таки выздоровел.

Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и, главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать все то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы, – Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.

Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.

Радостное чувство свободы – той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.

– Ах, как хорошо! Как славно! – говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. – Ах, как хорошо, как славно! – И по старой привычке он делал себе вопрос: ну, а потом что? что я буду делать? И тотчас же он отвечал себе: ничего. Буду жить. Ах, как славно!

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, – не веру в какие нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уж говорила нянюшка: что бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.

Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в тумане дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос – зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.

Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям – вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.

Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.

Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, cyхой и по своему гордой княжне человеческие чувства.

– Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, – говорила себе княжна.

Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по своему и его слугами – Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.

– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.

Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.

– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.

В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.

Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.

Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.

– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c'est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.

И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.

Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.

Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.

Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.

– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.

Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.

В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.