Геннадий Костромской и Любимоградский

| Геннадий Костромской и Любимоградский | |

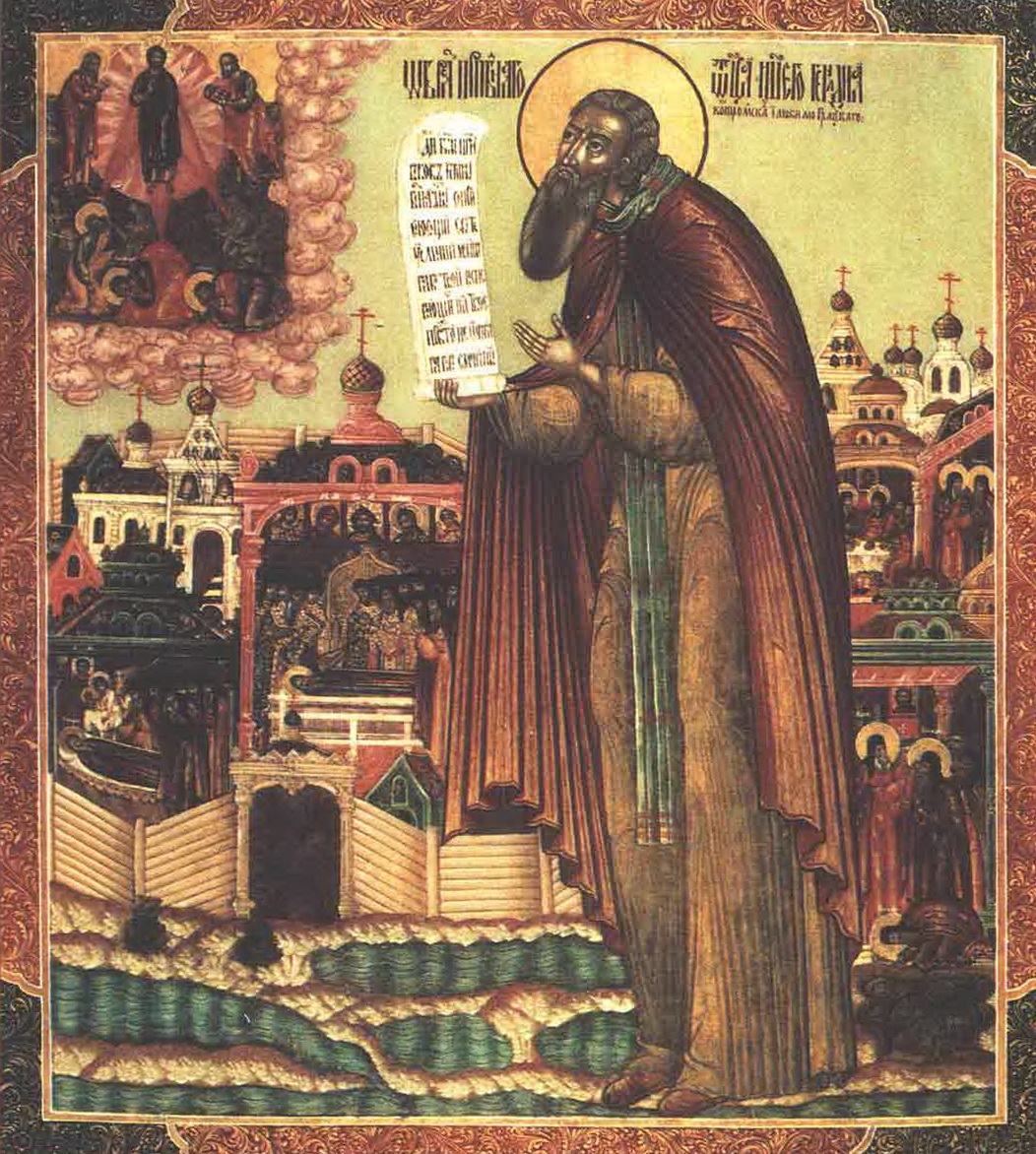

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский с монастырём. Икона начала XVIII века. | |

| Имя в миру |

Григорий Иванович |

|---|---|

| Рождение |

нач. XVI в. |

| Смерть | |

| Почитается |

в православии |

| Канонизирован | |

| В лике |

преподобного |

| День памяти |

23 января (5 февраля) |

| Труды |

«Наставление новоначальному иноку», «Поучение ко братии и ко всем людем» |

Геннадий Костромской и Любимоградский (Геннадий Могилёвский — белор. Генадзій Магілеўскі; в миру Григорий Иванович; нач. XVI в., Могилёв — 23 января [2 февраля] 1565 — основатель Спасо-Геннадиева монастыря, ныне в Ярославской епархии.

Жизнеописание

О Геннадие повествуют его житие (1584—1586) и Повесть об обретении мощей (конец 1640-х годов), также он упоминается в Житии преподобного Корнилия Комельского (1589).

Григорий родился в начале XVI века в Могилёве (тогда территория Великого княжества Литовского) в богатой семье боярина Ивана и его жены Елены. Был задумчив и склонен к уединению. Проявившаяся в нём сильная религиозность, стремление часто посещать монастыри вызвали недовольство родителей.

Тогда Григорий, переодевшись в бедную одежду, покинул родительский дом и направился в Москву. Посетив её святыни, отправился в Новгородскую землю вместе с неким Фёдором, также стремившимся к иноческим подвигам. Друзья хотели поселиться в монастыре Александра Свирского, но тот прямо объявил, что у него «в пустыни младым отроком невозможно жити» и благословил их направиться в вологодские леса в Комельскую пустынь к преподобному Корнилию[1]. Вскоре Феодор вернулся в Москву, после у него была большая семья, дожил он до глубокой старости; Григорий же напротив, пробыв там «во искусе довольно время», был пострижен с именем Геннадия. Вскоре он сделался образцовым иноком и любимым учеником Корнилия. Братия завидовала Геннадию; среди них возникли «ропта и непослушание» самому Корнилию.

Согласно житию Геннадия, избегая «бури злоречия, клеветы и шептания», или, согласно житию Корнилия, желая «наедине безмолвствовати», Корнилий вместе с Геннадием удалились на Сурское озеро в 25 км от Любима, бывшего в старину Костромским пригородом (ныне это город Ярославской области). При помощи живших там государевых бортников иноки устроили келью и проводили время в трудах, «лес секуще и землю орюще»; для осушения болот они выкопали своими руками четыре пруда. По настоянию великого князя Василия Ивановича Корнилий в 1529 году возвратился в свой Комельский монастырь, а «отходною пустынею», то есть новоустроенным Любимским лесным скитом, он «благословил» Геннадия. Эта пустынь получила впоследствии известность как Спасо-Геннадиев монастырь, настоятелем её Геннадий был до конца своих дней.

Для немногочисленного, состоявшего из 6 человек, братства была построена церковь во имя Преображения Господня. С помощью великого князя Геннадий украсил церковь «всякою лепотою церковною»; великий князь пожаловал и хлебную ругу. С увеличением числа монахов Геннадий построил другую церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Игумен был для братии «образ смирения и терпения»: рубил и разносил по кельям дрова, трудился в поварне и пекарне, мыл власяницы; для отдыха он с любовью занимался иконописанием. Для «усмирения плоти» он носил на себе железные вериги и кресты. В рукописном житии Пахомия Нерехтского дан словесный портрет Святого Геннадия: «лета средние, власами рус, брадою черен, брада ако у Космы и Дамиана бессеребренников, ризы преподобническия схимничьи, руцы молебны»[2]

Прославился Геннадий прозорливостью и исцелениями. Преподобный ходил иногда с Суры в Москву. Рассказывали, что в одну из таких своих побывок он навестил дом боярыни Юлиании Фёдоровны, жены Романа Юрьевича Захарьева, и, благословляя её детей, предсказал ей, что её дочь Анастасия будет царицей — та действительно стала женой царя Ивана Грозного; Захарьины же в благодарность помогли Геннадию возвести в своей обители второй храм — во имя преподобного Сергия Радонежского. Исцелил от тяжкой болезни боярина Бориса Палецкого, потом тот пожертвовал монастырю ценный колокол; и вологодского епископа Киприана. Геннадий был духовником Ивана Грозного и крестил его дочь Анну.

Геннадий, по свидетельству его ученика, «не умеяше грамоте» (то есть, не умел писать), но оставил два литературных труда аскетическо-назидательного характера, «Наставление новоначальному иноку» и предсмертное «Поучение ко братии и ко всем людем». В них Геннадий оставался верным завету своего наставника преподобного Корнилия: «приими древних святых отец разум, терпение, любовь и смирение, паче же молитву соборную и келейную и потрудися в подвизех нелицемерных». По мнению Геннадия, монах должен знать только церковь, трапезу да свою келью, «монастырские дела исправляти неропотливо, нелениво и безмятежно», беречь монастырское имущество, не быть «враждотворцем и неподобнословцем». Геннадий увещевал своих преемников и «крестьян насилием не обидети». Церковь для инока должна быть «земным небом». «Собора церковного не отлучайтеся, — увещевал Геннадий своих учеников, — первая бо мерзость монахом еже в церкви не приходити… Аще ли монах шесть недель святыни не причастится, несть монах». Неграмотный Геннадий советовал монахам приобретать книги. «Подобает бо вам, чада моя, — писал он, — в них вницати и ум прилагати к сведению разума».

23 января [2 февраля] 1565 преподобный мирно преставился и был погребён в созданном им монастыре.

Почитание

Житие преподобного Геннадия, содержащее описание 19 прижизненных и посмертных чудес, и канон ему написал его ученик и второй преемник игумен Алексий между 1584—1587 годами, поместив него духовное завещание, продиктованное самим Геннадием. Предположительно в этих же годах была составлена и служба преподобному. Алексий возбуждал тогда дело об его канонизации, не получившее хода. Однако местное почитание началось сразу же после преставления: в монастыре и в Костроме были освящены церкви во имя преподобного Геннадия.

Мощи обретены 19 (29) августа 1644 при закладке каменного Преображенского собора на месте построенной Геннадием деревянной церкви: когда открыли гроб Геннадия, не только тело его, но и одежды оказались «целы и нерушимы и никакоже тлению предавшиеся». Мощи, поставленные на время в монастырской церкви Алексия Человека Божия, 23 ноября (3 декабря) 1646 были торжественно перенесены в новоосвящённую Преображенскую церковь и поставлены на вскрытии у правого клироса Блоговещенского придела. Тогда же по благословению патриарха Иосифа было установлено церковное празднование преподобному Геннадию. В 1861 году была напечатана служба с акафистом преподобному Геннадию, сочинённая Г. Карцевым и «пересочинённая» архиепископом Ярославским Нилом.

Мощи хранились вначале открыто, а затем «по неизвестным причинам и неизвестно когда были сокрыты под спуд». В начале 1920-х годов монастырь был закрыт, а мощи 28 сентября 1920 года вскрыты и вместе с принадлежавшими, как считается, Геннадию ковшом для сбора денег и топором вывезены в Ярославский губернский музей, где находились до середины 1930-х годов, дальнейшая судьба мощей неизвестна. С 1995 года возрождается Спасо-Геннадиев монастырь.

Память 23 января (5 февраля) — этот день выбран в 1983 году датой Собора Костромских святых[3], 23 мая (5 июня) в Собор Ростово-Ярославских святых и в третью неделю по Пятидесятнице в Собор белорусских святых.

К празднованию 350-летия со дня обретения мощей и 435-летию преставления Святого Геннадия учреждена награда Костромской епархии — нагрудный знак «Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский» I и II степеней, к которому предоставляются священнослужители и миряне за проявленную ревность и особый вклад в дело духовного возрождения Костромского края.[2]

Напишите отзыв о статье "Геннадий Костромской и Любимоградский"

Литература

- Житие и чудеса преподобного Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца. Издание Геннадиева монастыря. — М., 1895. — 46 с.

- Добровольский Г. Ф. Спасо-Геннадиев мужской монастырь и преподобный Геннадий, Костромской и Любимоградский чудотворец. — М., 2004. — 50 с.

Примечания

- ↑ Геннадий, преподобный костромской // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ 1 2 [ipatievskymuseum.ru/index.php?mode=deat&news=all&id=1 Памятные и наградные медали, посвященные Костромским святым]. Церковный историко-археологический музей Костромской епархии

- ↑ [www.saints.ru/s/sobor_kostromskih.html Собор Костромских святых]. Русские святые

Источники

- Зонтиков Н. А., Полушкина Л. Л. [www.pravenc.ru/text/162062.html Геннадий, прп. Костромской и Любимоградский] // Православная энциклопедия

- [www.saints.ru/g/gennadij.html Геннадий Костромской и Любимоградский, преподобный]. Русские святые

- Шереметевский В. В. Геннадий (преподобный Костромской) // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

Ссылки

- [akafist.narod.ru/G/Gennady_Kostromskoy.htm Акафист святому преподобномученику Геннадию, Костромскому и Любимоградскому чудотворцу] // Акафисты русским святым. — Титул, 1995.

Отрывок, характеризующий Геннадий Костромской и Любимоградский

– Что ты врешь! – сказала графиня.Наташа продолжала:

– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… Безухий – тот синий, темно синий с красным, и он четвероугольный.

– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь сказала графиня.

– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно синий с красным, как вам растолковать…

– Графинюшка, – послышался голос графа из за двери. – Ты не спишь? – Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.

Она долго не могла заснуть. Она всё думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает, и что в ней есть.

«Соня?» подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. «Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама, и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как… она мила», – продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина… «Всё, всё в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, – плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по другому.

На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.

31 го декабря, накануне нового 1810 года, le reveillon [ночной ужин], был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам, и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шопот и снимались шапки.

– Государь?… Нет, министр… принц… посланник… Разве не видишь перья?… – говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одевания.

Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится всё так, как было нужно.

Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.

В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее, с самого утра, были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны a la grecque [по гречески].

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.

– Не так, не так, Соня, – сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. – Не так бант, поди сюда. – Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.

– Позвольте, барышня, нельзя так, – говорила горничная, державшая волоса Наташи.

– Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.

– Скоро ли вы? – послышался голос графини, – уж десять сейчас.

– Сейчас, сейчас. – А вы готовы, мама?

– Только току приколоть.

– Не делайте без меня, – крикнула Наташа: – вы не сумеете!

– Да уж десять.

На бале решено было быть в половине одиннадцатого, a надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.

Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току, и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку.

Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке всё дымковое платье.

– Мавруша, скорее, голубушка!

– Дайте наперсток оттуда, барышня.

– Скоро ли, наконец? – сказал граф, входя из за двери. – Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

– Готово, барышня, – говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что то обдувая и потряхивая, высказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.

Наташа стала надевать платье.

– Сейчас, сейчас, не ходи, папа, – крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из под дымки юбки, закрывавшей всё ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.

– Ах, папа, ты как хорош, прелесть! – сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.

– Позвольте, барышня, позвольте, – говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.

– Воля твоя! – с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, – воля твоя, опять длинно!

Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.

– Ей Богу, сударыня, ничего не длинно, – сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.

– Ну длинно, так заметаем, в одну минутую заметаем, – сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.

В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.

– Уу! моя красавица! – закричал граф, – лучше вас всех!… – Он хотел обнять ее, но она краснея отстранилась, чтоб не измяться.

– Мама, больше на бок току, – проговорила Наташа. – Я переколю, и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.

– Боже мой! Что ж это такое? Я ей Богу не виновата…

– Ничего, заметаю, не видно будет, – говорила Дуняша.

– Красавица, краля то моя! – сказала из за двери вошедшая няня. – А Сонюшка то, ну красавицы!…

В четверть одиннадцатого наконец сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.

Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но также было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже, и так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.

Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.

Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы, и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах – музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но к счастью ее она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И эта то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Всё смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, приветствий – оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «charme de vous voir», [в восхищении, что вижу вас,] так же встретили и Ростовых с Перонской.