Греческие военно-морские силы в Освободительной войне

Греческие военно-морские силы периода Освободительной войны Греции 1821—1829 годов являются историческим предшественником современного Военно-морского флота Греции (греч. Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό). Флот был одним из главных, а для некоторых историков — самым главным, факторов успеха греческих повстанцев. Французский адмирал и историк флота Жюрьен де ла Гравьер писал: «Греческие моряки сделали больше для освобождения своего Отечества, нежели фаланги клефтов и арматолов»[1]:A-135[2]. Он же писал, что, будучи моряком, «в этом кровавом конфликте, я не сдержал возглас восхищения Грецией. Состав и подвиги флота, который современная Греция выставила против османского флота в течение 7 лет, освещает морскую стратегию не только прошлого, но и будущего». Димитрис Фотиадис, греческий писатель и историк 20-го века, сформулировал свою оценку предельно просто: «без флота не видать нам Свободы»[3]:20.

Содержание

- 1 Предыстория

- 2 Факторы становления нового греческого флота

- 3 Греческие морские центры на османской территории

- 4 Предшественники революционного флота

- 5 Накануне революции

- 6 Освободительная война

- 6.1 Начало восстания

- 6.2 Новый греческий огонь

- 6.3 1821 год

- 6.4 1822 год

- 6.5 1823 год

- 6.6 Египет на помощь турецкому султану

- 6.7 Начало 1824 года

- 6.8 Разрушение Касоса

- 6.9 Холокост Псара[27][28][29]

- 6.10 Вторая половина 1824 года

- 6.11 1825 год

- 6.12 Месолонгион

- 6.13 1826 год

- 6.14 Фрэнк Гастингс и «Картериа»

- 6.15 Фрегат «Эллада»

- 6.16 Первые успехи «Картерии» и «Эллады»

- 6.17 Томас Кокрейн

- 6.18 Вторая половина 1827 года

- 6.19 1828 год

- 6.20 1829 год — конец войны

- 7 «Великое преступление»

- 8 Последующие десятилетия

- 9 Ссылки

Предыстория

Взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году ознаменовало также переход контроля судоходства в греческих водах в руки венецианцев и генуэзцев. Осколки Византии, просуществовавшие ещё два-три века, практически не располагали значительными как военным, так и торговым, флотами. В ходе османской экспансии, кульминацией которой стало падение Константинополя в 1453 году, почти все морские центры бывшей империи перешли в руки осман. Наблюдался исход в контролируемые венецианцами регионы и на Запад, как греческой интеллигенции[1]:A-144[4]:40, так и коммерсантов и моряков.

Борьба между итальянскими республиками и османами за острова Архипелага, Кипр, Крит, Пелопоннес продолжилась ещё 3 столетия и сопровождалась массовой эмиграцией греческих коммерсантов и моряков. Одними из первых, морские греческие общины возникли в Венеции, Триесте и в Ливорно в начале XVI века. Расцвет последней пришёлся на XVIII—XIX века[5].

В некоторой степени, в процессе ассимиляции, часть моряков и судовладельцев были потеряны, как для греческого православия, так и для греческого судоходства. Но большинство сохранило свои связи с родиной. С другой стороны, на оккупированных османами землях, греки не желающие уживаться с мусульманами, искали места ориентируясь на транспортную инфраструктуру — только от обратного: чем дальше от дорог, тем лучше. Так стали заселятся горные местности, которые никогда до того, ни в античную, ни в византийскую эпоху не населялись. Равнина в основном стала местом жизни мусульман, а в дальнейшем и евреев, а горы — местом жизни греков, таким образом, по выражению современного историка А. Е. Вакалопулоса, «горы спасли и сохранили греческую нацию»[4]:25. Аналогично и из подобных соображений, были заселены многие пустынные и не известные ни в античную, ни в византийскую эпоху острова и уединённые скалистые полуострова.

С другой стороны, развитие коммерции и флота на некоторых островах были связаны с экономической автономией, предоставленной греческому населению самими османами. Такими были Хиос[6] и обезлюдевшие в XV—XVI веках Самос и Кидониес (Айвалык), которым османы предоставили как экономическую, так и административную автономию.[7]

Факторы становления нового греческого флота

С. Максимос именовал период перед Греческой революцией «Зарёй греческого капитализма» и писал в своей одноименной книге:

[1]:А-134.Греки держали под своим контролем австрийскую торговлю с Востоком, посредством своей сильной колонии в Триесте. Они располагали сильными позициями в Ливорно, который был крупнейшим транзитным пунктом английских в основном товаров для восточного Средиземноморья. Греки нарушили французскую торговую монополию и создали торговые дома в Марселе, заняли заметную позицию в голландской торговле с Востоком и в 1784 году, из 500 судов зашедших в порт Александрии, 150 были греческими, против 190 французских английских венецианских голландских и русских вместе взятых

Кроме глубинных процессов происходящих в греческих землях и в диаспоре, греческие историки отмечают также несколько факторов, оказавших влияние на становление и развитие греческого флота и прямым или косвенным образом способствовавших его подготовке к морским сражениям Освободительной войны 1821—1829 годов.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор

Пелопоннесское восстание 1770 года было вызвано первой архипелагской экспедиции русского флота, в ходе русско-турецкой войны (1768—1774). Греческие историки считают, что восстание было отвлекающими военными действиями в русско-турецкой войне, оплаченными греческой кровью, подчёркивают, что у восстания не было объективных предпосылок для успеха, что русско-греческие силы были малыми, без плана и организации[1]:А-118, но несмотря на это считают восстание рубежом для последующих событий, вплоть до Греческой революции 1821 года.

Английский историк Дуглас Дакин пишет, что до французской революции надежды греков на помощь в освобождении были обращены к единоверной России. Это способствовало деятельности российских агентов, которые вели пропаганду среди греков о возрождении Византии. Один них, Папазолис, Георгиос, русский офицер, родом из Западной Македонии, вместе с братьями Орловыми, разработал оптимистический план восстания, для содействия военных операций России против осман[8]:39.

Согласно Дакину, Папазолис был скорее греческим патриотом, нежели русским агентом. Для ускорения событий он заверил императрицу Екатерину о готовности маниатов поддержать Россию и подделал подписи их вождей, хотя они заявили ему, что они не в состоянии вести военные действия за пределами своих гор. Таким образом с появлением немногих российских кораблей у берегов Пелопоннеса в феврале 1770 года, удалось сформировать только 2 легиона с ограниченным числом, в 200 и 1200 бойцов соответственно. Силы русских, против ожиданий греков, были незначительны, а силы повстанцев не соответствовали обещаниям Папазолиса. Последние дни восстания Дакин описывает так:[8]:40. Последующие события А. Вакалопулос описывает следующим образом:«Хотя русские сделали Наварин своей базой, тысячи греческих беженцев прибывших сюда, чтобы избежать резни нашли ворота его крепостей закрытыми»

[4]:133.«неудачи повстанцев и их постоянные трения с русскими, вынудили последних сесть на корабли и оставить греков на произвол их разъяренных врагов»

Война завершилась подписанием Кючук-Кайнарджийского договора, который Вакалопулос называет «настоящим подвигом российской дипломатии», поскольку он давал право России вмешиваться во внутренние дела Османской империи[4]:134. Д. Фотиадис пишет, что неправильно считать, что в результате этого восстания Греция расплатилась кровью, ничего не выиграв. Он упоминает договор, полученное Россией право вмешиваться в защиту православного населения и подчёркивает, что право полученное кораблями греческих судовладельцев нести российский флаг, стало одним из основных факторов становления греческого флота, сыгравшего важную роль в Освободительной войне 1821—1829 годов.[1]:А-119. Немецкий историк Карл Мендельсон-Бартольди (Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy, 1838—1897) в своей «Истории Греции с 1453 по 1874 год» писал: «экспорт российского зерна перешёл вскоре и почти абсолютно в греческие руки и греческие торговые колонии стали расцветать, как и в древности, на берегах Чёрного моря. Торговый расцвет Одессы был основан на греческой деятельности. Греки стали опасными конкурентами англичан».

Он же пишет, что в 1803 году под русским флагом ходило от 300 до 400 греческих судов, многие из которых выходили в Атлантику. Пуквиль, Франсуа писал, что из десяти судов островов Идра, Спеце и Псара восемь ходили под русским флагом[3]:38. Эта тенденция сохранялась вплоть до начала Греческой революции в 1821 году несмотря на меры ограничения этого явления с российской стороны и ужесточение предпосылок с османской стороны[9].

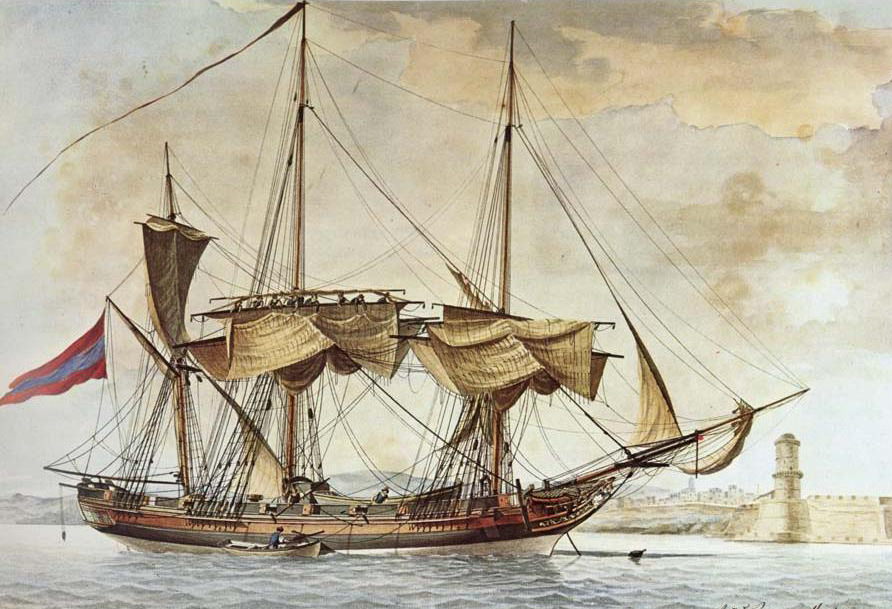

Наполеоновские войны

Блокада, установленная британским флотом против революционной, а затем наполеоновской, Франции, стала значительным фактором для развития греческого флота. Корабли греческих судовладельцев, за большое вознаграждение, гружённые зерном и другими товарами, прорывали блокаду и выгружали грузы в портах Франции и Испании. У греческих судов, с их маленькими, для самообороны от пиратов, пушечками, не было возможности противостоять линейным британским кораблям. Греческие моряки пытались разрешить задачу соперничества с британскими кораблями за счёт скорости и манёвра, наращивая мачты и увеличивая парусное вооружение, рискуя одновременно остойчивостью судов. Когда в 1805 году британский флот отвёл несколько арестованных греческих судов на Мальту и передал их британским морякам, те отказались ходить на них, пока не будут укорочены мачты и облегчены паруса[3]:21.

Французский адмирал и историк флота Жюрьен де ла Гравьер позже писал: «что касается меня, то я всегда восхищался греческими моряками»[3]:21[10].

В годы наполеоновских войн греческие судовладельцы разбогатели, что сказалось на росте и обновлении их флотов. Когда капитан и судовладелец Андреас Миаулис, будущий адмирал революционного греческого флота, был арестован со своим кораблём и предстал перед адмиралом Нельсоном, ему был задан вопрос, зачем он это делал. Ответ Миаулиса был лаконичен: «Для прибыли».

Примечателен случай с судовладельцем и капитаном Христофилосом, который на деньги заработанные рейсами на Монтевидео построил своё лучшее судно, «Самалтана». Христофилос со своим судном был арестован англичанами 21 октября 1805 года, при нарушении блокады, и был доставлен на борт флагмана Нельсона, HMS Victory (1765). Но англичане не успели допросить его — Христофилос оказался невольным свидетелем Трафальгарского сражения.

Пиратство как положительный фактор

Греческие торговые моряки XVI—XIX веков по необходимости становились и военными моряками. Вся акватория Средиземного моря была ареной деятельности пиратов, в основном берберийских. Д. Фотиадис пишет, что кроме навыков навигации и управления парусами, навыки рукопашного боя и стрельбы из стрелкового оружия и пушек стали столь же необходимыми, чтобы не потерять судно и груз и не оказаться рабом на берберийском берегу[3]:19.

Он пишет что[3]:20.«пираты, ставшие проклятием и анафемой, оказали огромную услугу нашему Отечеству. Без них наши корабли были бы невооружёнными и наши моряки были бы без боевого опыта, а без флота не видать нам Свободы»

К началу греческой революции около 500 судов греческих судовладельцев имели на борту около 6000 маленьких, но пушек. Экипажи насчитывали около 18 000 моряков имевших опыт войны на море.[1]:А-136. Подозрения и опасения османских властей, возросшие после Пелопоннесского восстания, привели к запрету строительства и владения греками судов, чья длина киля превышала 40 «пихес» (греч. Πήχες), что примерно соответствует 40 аршинам (30 метрам). Однако взятки в империи были обычным делом и греческие судовладельцы довольно часто превышали это ограничение[1]:А-136. Но и самые большие греческие суда не шли ни в какое сравнение с османскими линейными кораблями и фрегатами, с 60-80 орудиями на борту, лишь морские достоинства греческих моряков сделали их достойными соперниками османского флота. Фотиадис пишет, что без этих судов греки ни в коем случае не смогли бы выстоять в своей восьмилетней войне против Османской империи[1]:А-136.

Служба на османском флоте

Согласно Д. Фотиадису, турки были неплохими артиллеристами, но никудышными моряками. В силу этого, для работы с парусами и для навигации в целом, османский флот использовал в основном греков. Одна лишь Идра была обязана предоставлять османскому флоту каждый год 250 моряков. Французский адмирал и историк флота Жюрьен де ла Гравьер утверждал, что: «без греков не было бы османского флота»[1]:А-135[11]. С другой стороны, служба на османском флоте дала возможность греческим морякам изучить османские линейные корабли их тактику.

Греческие морские центры на османской территории

Большинство морских центров, давших корабли и моряков греческому флоту в период Освободительной войны 1821—1829 годов не были известны ни в античный, ни в византийский период истории Греции. 4 неизвестных или малоизвестных в предыдущие века островов — Идра, Спеце, Псара и Касос располагали к концу века 400 судами, чьё водоизмещение варьировало от 150 тонн до 700 и выше[1]:А-134

Идра

В XV веке на этом скалистом острове нашло убежище бежавшее от турецкого нашествия греческое население соседнего Пелопоннеса, среди которого были многочисленные православные арнауты. Последние оставили заметный след в местном говоре островитян, который сохранялся до конца XIX века. Скудная земля не могла прокормить население, которое обратилось к морю. Со временем идриоты стали отличными моряками и кораблестроителями. Этапом подъёма Идры стал Кючук-Кайнарджийский мирный договор, позволивший судовладельцам острова нести русский флаг.

Английский географ и писатель William Martin Leake (1777—1860), посетивший Спеце и Идру в 1805 году, писал, что большинство судов этих островов ходили под русским флагом[3]:38.

Другим фактором расцвета флота Идры стали Наполеоновские войны[1]:А-134. Одновременно, корабли Идры начали, с 1803 года, пересекать Атлантику, доходя до Монтевидео. Некоторые жители Идры эмигрировали в Южную Америку. Несмотря на малочисленность эмигрантов, несколько идриотов оставили своё имя в истории Аргентины и аргентинского флота. В частности: братья Петрос и Михаил Спиру, а также Николаос Колманиатис Георгиу.

На Идре не было турецких властей, однако остров был обязан поставлять ежегодно 250 моряков на турецкий флот. В 1794 году остров имел население в 11 000 человек а уже в 1813 году 22 000 жителей[1]:А-134. К началу Освободительной войны в 1821 году, остров населяли 28 000 душ из которых 10 000, практически всё мужское население, были моряками.

Спеце

Около 1470 года, через 10 лет после первой османской оккупации Пелопоннеса, несколько тысяч человек греческого населения перебрались на близлежащий Спеце. Среди них было также много и православных арнаутов[1]:А-133

В силу необходимости, бывшие горцы стали моряками. Первые плавсредства, построенные на островке, были водоизмещением в 10-15 тонн. Со временем стали строиться суда водоизмещением в 40-50 тонн и, осмелев, островитяне стали совершать рейсы в Смирну и Константинополь и, позже, до Гибралтара и в Чёрное море. Судовладельцы острова использовали 3 флага — греческий османский, русский и мальтийский. Было развито кооперативное владение судами. Моряки не получали зарплату, а долю от доходов[1]:А-134

Псара

Упоминаемый ещё Гомером в Одиссее[12],этот скалистый островок, в силу своих малых размеров и скудности земли именовался Псира или Псири, от греческого слова вошь (Ψύρα)[3]:26.

Малонаселённый Псара был разрушен султаном Сулейманом II в 1522 году и через 30 лет, в 1553 году, по свидетельству венецианцев на острове не было ни единой души[3]:26.

С 1643 года островок стал заселяться греками, не желавшими уживаться с мусульманами, в основном выходцами из нома Магнисия, Фессалия и острова Эвбея. Скудная природа выпестовала из жителей острова отважных моряков, чей морской промысел был на грани пиратства. Островом правил избранный Совет старейшин, в силу чего идриоты и специоты подрунивали над псариотами, что последние мнили из себя (древних) афинян и именовали своё правление Булевтерий Псар[3]:31.

Первая архипелагская экспедиция вызвала массовое участие псариотов в военных действиях на стороне российского флота, включая их участие в Чесменском бое. После Чесмы, псариоты вооружили 25 из 36 своих саколев (каиков), а затем, построили 45 парусно-гребных галиот, на которых совершали рейды вплоть до побережья Сирии[3]:36.

Одним из участников этих событий был Иоаннис Варвакис, ставший впоследствии русским дворянином. Многие псариоты, включая будущего адмирала революционного флота острова, Николиса Апостолиса, были участниками военных действий флотилии Ламроса Кацониса в период 1879—1790 годов. Факторами становления флота Псара также стали Наполеоновские войны, Кючук-Кайнарджийский мирный договор, давший судовладельцам Псара право нести российский флаг на своих кораблях и борьба с берберийскими пиратами. К началу революции 1821 года этот островок, размерами 8х9 км, имел третий по размеру флот среди греческих островов, сразу после островов Идра и Спеце. Населяло его 6 тыс. человек, все моряки, и их семьи. Ни одного турка.

Касос

Касос — крохотный скалистый островок архипелага Додеканес, северо-восточнее Крита. Касос практически ничего не производил. Море кормило остров, а большинство его жителей были моряками. Десятилетиями воюя на море с алжирскими пиратами, касиоты приобрели тем самым и боевой морской опыт. Остров населялся только греками и к началу Греческой революции (1821 год) его население достигало 3500 человек. Флот этого крошечного острова был четвёртым по размеру и значению после флотов островов Идра, Спеце и Псара, насчитывая 15 вооруженных бригов с 1 тысячей моряков.

Галаксиди

В 1655 году жители этого прибрежного городка Средней Греции в Коринфском заливе разбили флот мусульманских пиратов, но в том же году, после налёта пиратов, ушли в горы. Жители вернулись в город только через 14 лет, в 1669 году.

Рост флота Галаксиди начался в период 1720—1730 годов. Толчком послужил Пожаревацкий мир (1718)[13], согласно которому турки обязались допустить свободу мореплавания в Ионическом море и Коринфском заливе.

В 1790 году он стал одним из самых посещаемых греческих портов, ставший морскими воротами Средней Греции в её торговых сношениях с Пелопоннесом[14].

Кючук-Кайнарджийский мирный договор здесь также содействовал развитию флота и многие корабли подняли русский флаг, избегая произвола турецких властей. Большую роль в развитии флота города сыграл И. Пападиамантопулос (старший), который сконцентрировал в своих руках перевозки Пелопоннеса и Западной Греции. Чтобы не зависеть от судостроителей в Месолонгионе, он начал строительство кораблей в Галаксиди. Город был известен своим флотом, богатством и морскими навыками жителей. Парусники построенные в Галаксиди выполняли торговые перевозки по всему Средиземноморью. Как писал Пуквиль, Франсуа[15] к 1813 году Галаксиди располагал флотом в 50 кораблей, с экипажами в 1100 моряков. Это делало Галаксиди первым морским центром континентальной Греции и ставило его в один ряд с островами Идра, Спеце, Псара и Касос.

Другие морские центры

Кроме перечисленных, в греческих землях были десятки других островов и городов располагавших флотом. Среди них следует отметить острова Самос, Хиос, Миконос, Скиатос, городки Энос на побережье Фракии, Иериссос на побережье Центральной Македонии, Триккери Пелиона на побережье Фессалии, Сфакия на Крите и полуостров Мани. Корабли Месолонгиона османы сожгли после Пелопоннесского восстания.

Значительными флотами располагали также жители Ионических островов, которые в течение 30 лет перешли от венецианцского контроля под контроль Франции, затем России, снова Франции и, наконец, Британии. Соответственно суда этих островов ходили под венецианским, французским, русским и британским флагами.

Предшественники революционного флота

С первых же десятилетий османской оккупации, греки воевали под чужими флагами, против «общего врага», как на суше так и на море. Греческие моряки «тысячами приняли участие» в морском сражении при Лепанто в 1571 году[1]:А-113 и в морских боях русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Многие из них стали российскими офицерами и дослужились до адмиральских чинов. Среди них, вице-адмирал Алексиано, Антон Павлович и его брат контр-адмирал Алексиано, Панагиоти, а также контр адмирал Кумани, Николай Петрович. Но это была служба чужому флоту и флагу. Качественная перемена связана с именем в Ламброса Кацониса. Кацонис также принял участие в русско-турецкой войне 1768—1774 годов, после которой переселился в Россию, где служил офицером в греческом пехотном полку.

Во время русско-турецкой войны 1787—1792 годов Россия не смогла послать эскадру в Средиземное море, так как назревала война со Швецией, начавшаяся в июле 1788 года. Отсутствие российского флота в Средиземном море было поручено восполнить Кацонису и греческим морякам[16].

В январе 1788 года Кацонис отправился в Триест, где, с помощью греческой общины, купил торговое судно, вооружил его 28 пушками и назвал «Минерва Северная», а также 2 греческих торговых корабля, с 16 пушками каждый, переименованными в «Князь Потёмкин-Таврический» и «Граф Александр Безбородко». Экипажи были набраны из греческих торговых моряков и волонтёров из греческой общины[1]:А-117

В Ионическом море были захвачены 2 турецких судна, которые были переименованы в честь внуков Екатерины в «Великий князь Константин» и «Великий князь Александр». Войдя в Эгейское море Кацонис захватил ещё 5 османских корабля, направился к Додеканесу и взял островок Кастелоризо. Флотилия, наводя страх на турок, дошла до Египта. Возвращаясь из Египта, флотилия встретила возле острова Карпатос эскадру, во главе которой был флагманский фрегат османского флота и гнала турок до входа в Дарданеллы. Французский консул на Родосе именовал Кацониса «новый Фемистокл, достойный потомок древних греческих героев».

Русского флота в Архипелаге не было, но как писал Кацонис «по всей Турции гремит, что Архипелаг наполнен русскими судами, но на самом деле в Архипелаге нет более корсаров чем я сам и 10 моих судов». Екатерина приказала впредь именовать флотилию Кацониса флотом Российской империи. В начале 1789 года Кацонис перехватил турецкие суда у входа в Дарданеллы. Екатерина II указом от 24 июля 1789 года, произвела его в подполковники. После Дарданелл флотилия, буксируя ещё 7 захваченных кораблей направилась к острову Кея, который Кацонис сделал своей базой. В начале 1790 года турки были вынуждены держать в Архипелаге 23 линейных корабля, ослабляя свой флот, противостоявший флоту Ушакова на Чёрном море. Новый султан Селим III дал приказ своим адмиралам согласовать действия с алжирским пиратом Сеит-али. 6 мая, у острова Андрос, Кацонис сразился с османской эскадрой (19 судов), и алжирской эскадрой, в составе 12 кораблей. Предвидя исход сражения, Кацонис выбросил за борт свой длинный пиратский нож со словами: «Мы теперь пропали. Ты мой меч лежи на дне, как обручальное кольцо будущего освобождения Родины.». Кацонис был побежден, но сумел с 4 судами уйти к острову Китира.

В начале 1791 года Кацонис встретился в Вене с генерал-майором Тамара[17] и получил деньги на новую флотилию. К августу 1791 года флотилия насчитывала 21 судно.

В декабре 1791 года Россия подписала с турками Ясский мир. Греция в этом договоре не упоминалась. Генерал Тамара приказал Кацонису отвести свои суда в Триест, и разоружить их. Но Кацонис, разгневанный тем, что русские, как и в Первую Архипелагскую экспедицию, решили свои задачи и бросили греков, отказался разоружить флотилию и продолжил войну. Война стала греческой. Пожалуй это был первый раз с падения Константинополя в 1453 году, когда греческие моряки вышли сражаться в Эгейское море не под чужим флагом и не на службе у чужого императора.

В мае 1792 года Кацонис издал манифест, выражающий возмущение Ясским миром, не учитывающим интересы греков, и объявил войну за свободу Греции, а также объявил о своем намерении не складывать оружие до достижения цели. С базой в Порто Кайо, Кацонис контролировал судоходство в Восточном Средиземноморье. Кроме турецких судов, Кацонис сжёг 2 французских торговых судна. Но поднять восстание на Пелопоннесе не удалась. Пелопоннес всего 20 лет тому назад был потоплен в крови и не был готов к новому кровопролитию.

5 июня 20 турецких судов и французский фрегат «Modeste» атаковали Порто Кайо. Маниоты дали возможность Кацонису покинуть бухту. Он добрался до острова Итака. Его соратник Андреас Андруцос, с горсткой своих земляков, с боями добрался до гор в Средней Греции. Судьба Андруцоса была трагической: пытаясь затем добраться до России, он был арестован венецианцами в Спалато и сдан туркам. После пыток, он был утоплен в Босфоре в 1797 году[4]:138.

Таким образом Пелопоннесское восстание 1770 года и военные действия греков в Архипелаге в 1789—1793 годах лишили греков иллюзий о иностранной помощи, предопределили их ориентацию на свои силы, результатом чего стала Греческая революция 1821 года[18].

Последующие десятилетия до Греческой революции отмечены на море каперской и пиратской деятельностью Янниса Статаса, Никоцараса и Евтимия Влахаваса. В 1806году на островах Северные Спорады, эти сухопутные греческие военачальники создали флотилию в 70 кораблей. Корпуса и паруса всех 70 кораблей были покрашены в чёрный цвет, в силу чего она получила имя «Чёрная эскадра»[1]:А-373.

Яннис Статас был назван адмиралом этого флота, Никоцарас стал его заместителем. Корабли флота несли флаг, который после революции 1821 года стал греческим национальным флагом. Поскольку в тот период не была объявлена никакая война и они не служили ни одному государству, действия флота Статаса были охарактеризованы не каперством, а пиратством. В 1807 году флот Статаса терроризировал коммерческие суда в северной части Эгейского моря, преследовал корабли османского флота, совершал налёты на побережье и блокировал крупные порты Фессалии, Македонии и Малой Азии[1]:Δ-306.

За 10 месяцев господства Статаса на море, македонская столица, город Фессалоники, понесла большие потери, поскольку «пираты» захватывали большинство судов входящих в порт или выходящих из порта. После 10 месяцев активной деятельности, тяжёлая зима и нехватка боеприпасов вынудили Статаса распустить свой флот.

Накануне революции

Ещё в 1803 году Адамантиос Кораис, в своей «пророческой речи» о роли флота в будущей, когда бы она ни состоялась, Освободительной войне, повторил слова услышанные им от капитанов Идры, в свою очередь приписываемые Фемистоклу[1]:А-137:

«Будет у нас земля и Отечество пока мы имеем 200 вооружённых судов.»

Созданная через десять лет, в 1814 году, в Одессе, тайная революционная организация Филики Этерия, подготавливая всегреческое восстание против осман, одной из своих основных задач считала подготовку войны на море. Этерия отдавала себе отчёт в трудностях, ожидавших восставших на море, и искала пути для нейтрализации османского флота, без чего успех восстания в греческих землях, с их полуостровной и островной географией, был сомнителен. «Генеральный план» гетеристов, как и более старый план Ригаса Ферреоса в конце XVIII века, предусматривал сожжение османского флота на его базе, в Константинополе. При этом, гетеристы отдавали себе отчёт в последствиях этого шага для греческого населения Константинополя, но считали, что «для спасения целого, пусть пострадает часть»[1]:Α-352.

План восстания в Константинополе не был осуществлён, что однако не спасло греческое население города от резни. Греческое население города, согласно статистики 1818 года, насчитывало 27 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей, против 700 тысяч мусульманского населения и гарнизонов. Историки отмечают, что этот пункт «Генерального плана» был беспочвенным и неосуществимым[1]:Α-353.

Одновременно гетеристы пытались вовлечь в восстание греческих судовладельцев. Александр Ипсиланти, в своём письме от 8 октября 1820 года, предупреждал судовладельцев островов Идра, Спеце и Псара, что им следует немедленно присоединиться к восстанию, поскольку им не удастся остаться в стороне и их суда и состояния будут подвергнуты угрозе не только со стороны осман, но и со стороны англичан, желающих устранить конкурентов, «так как они поступили в мирное время с флотами Дании, Голландии и Испании»[1]:Α-360.

К. Пападопулос и Каламатианос получили приказ подготовить флотилию на Дунае. На острова Архипелага был послан Темелис. На острова Идра и Спеце Папафлессас[1]:Α-359.

Начало военных действий в Дунайских княжествах отмечено участием в них греческих моряков. Первая кровь войны была пролита Галаце и среди 150 революционеров, атаковавших турок, большинство было торговыми моряками, в основном с острова Кефалиния[1]:Α-384.

Освободительная война

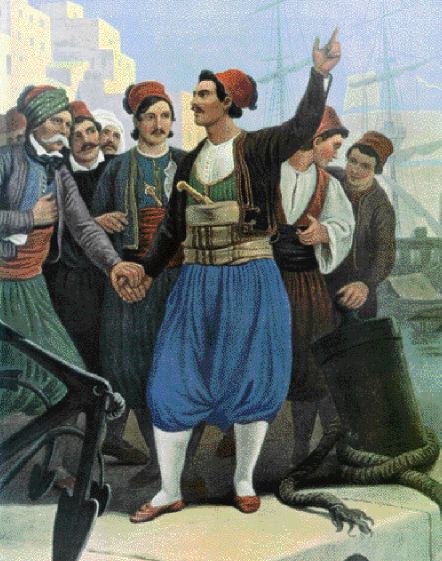

Начало восстания

Военные действия гетеристов в Дунайских княжествах начались в феврале 1821 года. Восстание на Пелопоннесе началось в конце марта. Галаксиди был первым городом Средней Греции поднявшим знамя восстания. 26 марта отряд в 300 повстанцев из Галаксиди пошёл на Амфиссу. Судовладельцы и коммерсанты предложили революции свои корабли, многие галаксидиоты принял участие в сухопутных сражениях, таких как Битва при Гравии.

Первым среди островов, под руководством гетеристов П. Ботасиса и Г. Паноса, 3 апреля восстал Спеце. Последовали острова Порос, Саламин, Эгина и, 10 апреля, Псара.

Корабли Спеце блокировали крепости Нафплион, Монемвасия и Ньокастро (Наварин). Одновременно флотилия в 7 кораблей специотов, под командованием капитанов Г. Цупаса и Н. Рафтиса, 11 апреля атаковала и захватила в гавани Милоса 2 османских корабля и транспорт с войсками. Специоты послали делегацию на Идру, но судовладельцы острова медлили.

Но как только была получена новость, что повстанцы осадили крепость Акрокоринф, гетерист капитан Иконому возглавил группу моряков, которая заняла канцелярию острова и захватила корабли. Иконому возглавил «Правление» острова[19]:124 и судовладельцы были вынуждены предоставить ему абсолютную власть. Когда специот капитан Г.Цупас прошёл перед Идрой, буксируя за собой 13 (!) захваченных им в заливе Адрамитион (Эдремит) турецких кораблей, моряков Идры уже нельзя было удержать. Давление восставшего народа вынудило судовладельцев принять участие в Освободительной войне[19]:107.

20 апреля псариоты захватили у малоазийских берегов 4 транспорта с 200 войсками и потопили 1 транспорт. В тот же день выступил флот вооружённых кораблей Идры и соединился с флотом Спеце. Зайдя на остров Тинос, флоты Идры и Спеце 24 апреля прибыли на Псара. На переходе было получено сообщение о мученической смерти патриарха Григория. 26 апреля восстал остров Самос. Объединённый флот 3-х островов прибыл 27 апреля на остров Хиос, требуя от хиосцев участия в Революции и финансовой контрибуции. Но хиосцы слёзно просили флот уйти, дабы не провоцировать разрушения Хиоса, что однако не спасло остров от последовавшей, через год, Хиосской резни.

28 апреля, исходя из численного соотношения флота, идриот Томбазис, Яковос был провозглашён командующим объединённого флота, а его «Фемистоклис» стал флагманом флота[1]:B-101.

В тот же день, корабли Сахтуриса и Пиноциса захватили возле островка Инуссес турецкий корабль с паломниками, направлявшихся в Мекку на хадж. Среди паломников были Мисир-моласи (религиозный глава Египта) и несколько женщин. Всех турок, экипаж и паломников, включая Мисир-моллу и женщин, греческие моряки вырезали, как они заявили, «дабы отмстить за смерть и поругание тела патриарха Григория». У судовладельцев Идры уже не было пути к отступлению[1]:B-102.

Новый греческий огонь

24 мая 1821 года объединённая эскадра 40 греческих судов загнала в залив Эрессос, остров Лесбос отставший от турецкой армады одинокий линейный корабль. Это был двупалубный фрегат с 74 орудиями 40-фунтового калибра. Все попытки греческих судов подойти и потопить фрегат своими пушками 16-ти фунтового калибра заканчивались безрезультатно. Командование эскадры пришло в уныние. Если объединённый флот не может потопить одинокий османский линейный корабль, то как одолеть османский флот. Военный совет капитании пришёл к выводу, что единственный путь к достижению цели это использование брандеров, однако реального опыта с брандерами ни у кого не было.

В начале революции, капитан Г. Калафатис с Псара предложил Отечеству своё старое судно и переоборудовал его в брандер. В этом ему помог Иван Афанаса (вероятно Афанасьев). Доподлинно известно что он был русским, но как его занесло на Псара — неизвестно. На совете капитании был выслушан Г. Пататукас, получивший относительный опыт вооружения брандеров во Франции. Ему, совместно с Афанасьевым, было предоставлено судно для оборудования его в брандер. Одновременно был запрошен брандер Калафатиса, с Псара.

Первая попытка использования брандера была неудачной. Пессимизм и уныние охватил греческие экипажи. Вторая попытка 27 мая была предпринята брандером под командованием молодого Димитриоса Папаниколиса. На этот раз турецкий корабль был сожжён. С этой минуты минуты у греческого флота появился новый греческий огонь. Брандеры стали основным оружием греческого флота в боях с намного более сильным противником. Пантеон греческого флота пополнили несколько десятков капитанов брандеров. Хотя греки не были пионерами в использовании брандеров в парусном флоте, но только в годы Освободительной войны Греции 1821—1829 годов брандеры были использованы в таких больших масштабах, в любое время суток и против судов у причала, на якоре и на ходу[1]:B-106.

1821 год

Сразу после успеха Папаниколиса, объединённая эскадра подошла к берегу Малой Азии, где происходила резня греческого населения в Кидониес. В рукопашных схватках, 2-3 июня морякам эскадры удалось спасти и вывезти значительную часть населения города[20]

4 июля османский флот подошёл к острову Самос, но жители острова отбили высадку турок[1]:Δ-332.

8 июля корабли греческого флота сожгли в проливе Цангли, у малоазийского побережья, 1 османский корабль и 8 транспортов[1]:Δ-332.

Основная эскадра османского флота вышла в Эгейское море и 23 августа соединилась у острова Родоса с 14 египетскими кораблями, которыми командовал Измаил Гибралтар[1]:Δ-334. Попытка турецко-египетской эскадры высадить 27 августа десант на юге Пелопоннеса была отражена после чего эскадра доставила продовольствие осаждённым турецким гарнизонам крепостей Метони и Корони[1]:Δ-334. 7 сентября турецко-египетская эскадра доставила подкрепления в осаждённую повстанцами крепость Патры[1]:Δ-334.

22 сентября египетско-алжирская эскадра, насчитывавшая 30 бригов и 2 фрегата, под командованием Измаил Гибралтара, и ведомая английским кораблём подошла к Галаксиди. Немногочисленные защитники города продержались сутки. 23 сентября турки вошли в город и разрушили его. В гавани находилось 90 парусников и плавсредств разного типа и размеров, из которых 13 были вооружёнными. Разрушение Галаксиди на раннем этапе войны стало серьёзным ударом по революции и не оправдало надежд на роль его флота в ходе войны. Это объясняет и факт демонстрации трофейных кораблей из Галаксиди в Константинополе, 12 ноября 1821 года, в ходе которой султан наградил командующих османских флотов.

До этого восставшие потеряли ещё 2 морских центра — Энос на фракийском побережье и Иериссос на македонском побережье. Моряки и судовладельцы Эноса, среди которых самыми известными были Антонис Висвизис и его жена Домна Висвизи, оставили свои дома и с мая оказывали поддержку восставшим в Македонии, которыми руководили Эммануил Паппас и Стаматиос Капсас. После того как турки заняли полуостров Халкидики и полуостров Кассандра 30 октября[1]:Δ-335, для моряков Эноса их корабли стали единственными их домами.

1822 год

27 января османский флот, под командованием капудан-паши Кара-али (Насух-заде Али-паша) вновь вышел из Дарданелл. 30 января османский флот попытался взять крепость Ньокастро (Наварин) но атака осман была отбита. 17 февраля османский флот принял бой с греческой эскадрой под командованием Андреаса Миаулиса в Патрасском заливе. Этот морской бой был примечателен тем, что греческая эскадра, не имевшая линейных кораблей и располагавшая только вооружёнными коммерческими судами, решилась вести бой в соответствии с линейной тактикой противника. Бой закончился безрезультатно и османский флот укрылся на «нейтральном», находившимся под британским контролем острове Закинф[1]:Δ-337.

10 марта повстанцы Самоса, под руководством Ликурга Логофета, высадились на острове Хиос, правящие классы которого не желали присоединиться к освободительной войне Греции, боясь потерять свою безопасность и благополучие[21]. аргументируя это небеспочвенными опасениями о близости острова к Малой Азии[21].

Как только весть о восстании на Хиосе дошла до Константинополя, султан дал команду всем воеводам малоазийского побережья собраться в Смирне и Чешме. Отряды османов стали стекаться напротив Хиоса, сопровождаемые ордами черни, готовой участвовать в резне и грабеже. 24 марта из Константинополя во главе с капуданом-пашой Кара-али вышел османский флот, в составе 16 фрегатов, 18 корветов и бригов с войсками на борту. 30 марта османский флот появился у Хиоса. Флотилия псариотов препятствовала высадке турок из Чешме, но противостоять флоту была не в состоянии и отошла. В городе началась паника. Часть жителей уходила в села, другие остались, считая что не провинилась. Кара-али начал обстрел города всеми располагаемыми орудиями. Одновременно из крепости выступили турки и атаковали повстанцев, но самиоты повернули их назад. Однако, это был временный успех. Вскоре началась высадка с кораблей, и самиоты стали отходить. В это же время отряды и иррегулярные орды из Чешме, на всевозможных судах, начали высаживаться на острове. В последовавшей резне, около 70 тысяч из 120 000 жителей острова были убиты или обращены в рабство[22].

Корабли Константина Канариса и Константиса Никодимоса и других псариотов один за другим вывезли на Псара и другие острова около 40 тысяч беженцев[3]:159. 27 апреля в Псара сошлись флоты трёх островов[1]:Δ-338.

Ночная атака греческого флота против османского, 18 мая, в проливе между Хиосом-Малой Азией, была безрезультатной[1]:Δ-339.

6 июня капитаны Канарис и Пипинос совершили акт возмездия, атаковав османский флот на рейде Хиоса, во время празднования рамазана. В результате атаки греческих брандеров, турецкий флагман взлетел на воздух. Ещё 6 турецких кораблей были повреждены, 2 тысячи турок, включая капудана-пашу, Кара Али, были убиты.

20 июля объединённая турецкая, египетская и алжирская эскадры попытались взять островок Василади, прикрывающий лиман Месолонгиона, но их атака была отбита[1]:Δ-343.

В начале сентября османский флот попытался разрушить два самых значительных оплота греческого флота, который отразил эту попытку в сражении при Спеце. Османская армада насчитывала 6 двухпалубных линейных кораблей, 15 фрегатов, большое число корветов, бригов. В общей сложности 87 единиц. Объединённый флот 3-х греческих островов Идра, Спеце, Псара насчитывал 53 вооружённых корабля и 10 брандеров. Всё гражданское население острова Спеце, с его пологими берегами, удобными для высадки, перебралось на скалистую Идру. Только 60 специотов, которых возглавляли Мексис, Иоаннис и Анастасиос Андруцос, остались на острове поклявшись «быть погребёнными на родной земле»[23].

Мексис организовал 3 пушечные батареи, самая сильная из которых была установлена в Старой гавани. Османская армада появилась перед греческим флотом 8 сентября. Греческие корабли находились между Спеце и Идра. Армада сразу направилась к проливу между Спеце и Идра, чего командующий греческим флотом Миаулис Андреас-Вокос, не ожидал. Миаулис поднял сигнал «флот следует за адмиралом» и направился к берегу Пелопоннеса. Согласно греческим историкам, его план мог привести к катастрофе[23]. Но капитаны Цупас, Ламбру, Криезис, Антониос, Лембесис, Теодорис отказались следовать за Миаулисом и пошли навстречу армаде открыв огонь «на удивление врагам и друзьям». После этого, Миаулис развернулся и также пошёл на армаду, которая к тому времени вошла уже глубоко в пролив. Капитан Пипинос бросился со своим брандером на алжирский фрегат. Около 50 алжирских моряков, с хорошими морскими навыками, бросились на абордаж уже горящего брандера. Многие из алжирцев сгорели, но им удалось отогнать брандер от фрегата. Брандер сел на мель и сгорел, но не без пользы, внеся замешательство в османской линии и дав грекам передышку. С Идры, как в древности с Саламины (Битва при Саламине), старики, женщины и дети наблюдали за ходом боя[1]:В-276.

Исход сражения был ещё не ясен, когда в атаку пошёл брандер капитана Барбациса, находившийся в составе 18 кораблей, вставших перед Спеце и принявших основной удар османского флота. Подбодряемый экипажами других кораблей, Барбацис «превзошёл себя в этот момент». Кёсе Мехмет не выдержал атаки Барбациса и развернул свой корабль к выходу из пролива. За ним последовала вся армада, под возгласы греческих моряков и населения. Острова были спасены от смерти и порабощения[24].

Следует отметить эпизод, который произошёл сразу после этого сражения. 9 сентября у входа в гавань Идры встал флагман французской эскадры Средиземного моря. Адмирал де Вьела потребовал компенсацию в 35 тысяч пиастров за груз пшеницы с французского торгового судна, конфискованного греческим гарнизоном крепости Монемвасия. Остров не располагал такими деньгами и де Виела, сделав несколько выстрелов по острову, получил взамен 6 знатных турецких заложников, предназначенных для обмена[3]:177.

В конце сентября, корабли острова Касос, продолжавшие действовать независимо от единого командования и сохраняя свои полупиратские традиции, совершили дерзкий налёт на египетский город Дамьета (Думьят), где захватили 13 египетских торговых судов[1]:Δ-347.

В октябре османская армада скрылась в Дарданеллах[1]:Δ-347. 28 октября Канарис успел сжечь линейный корабль заместителя капудана-паши[1]:Δ-348.

1823 год

В конце января представители Идры, Спеце и Псара образовали общий политический фронт во временном правительстве[1]:Δ-350.

12 апреля османский флот, под командованием Хосрева (Коджа Хюсрев Мехмед-паша) по кличке Топал (хромой), вышел из Константинополя в Эгейское море[1]:Δ-351 и 2 мая соединился у острова Тенедос с берберийским флотом. Объединённый османский флот направился к малоазийскому побережью, где погрузил на корабли войска. Одновременно на остров Родос прибыла египетская эскадра. 24 мая Хосрев подошёл к югу острова Эвбея и высадил 4 тысячи янычар. Последовала резня населения подобная Хиосской[1]:Δ-352. После захода на Крит, османский флот доставил снабжение в осаждённые повстанцами крепости Корони и Метони и прибыл 12 июня в Патры[1]:Δ-353.

В те же дни корабли Псара, под командованием Г. Скандалиса, совершили налёты на малоазийский берег и на Лесбос и вернулись на свой остров с трофеями. 7 июля маленькая греческая флотилия, под командованием Пиноциса, встала у Трикери, который осаждали турки.

Тем временем (11 июля) Хосрев обстреливал Коринф и попытался высадить десант, но высадка была отбита[1]:Δ-354.

В середине июля псариоты взяли крепость Цандарли на малоазийском берегу и вывезли его пушки на свой остров, для укрепления обороны.

В конце июля флот Хосрефа вернулся из Ионического моря в Эгейское. Греческие корабли оставались на своих стоянках, в силу того что судовладельцы не получали компенсации, а моряки не получали жалованье и их семьи голодали. В обстановке, когда османский флот находился в Эгейском море, а греческий бездействовал, многие греческие острова были готовы капитулировать.

10 августа флот Псара, под командованием Николиса Апостолиса, первым вышел в море навстречу флоту Хосрева. За ними последовали корабли Спеце (30 августа) и Идры (31 августа). В начале сентября все 3 флота соединились у Псара, после чего 15 сентября последовало безрезультатное сражение с флотом Хосрефа у Афона[1]:Δ-355. 9 сентября флот Хосрева обстрелял остров Скиатос и 10 октября прибыл в порт Волос.

Между тем, в греческом флоте произошёл разлад и эскадра Спеце вышла из состава флота. Эскадры Идры и Псара следовали за османским флотом и 11 октября, у мыса Артемисио, где в древности произошла Битва при Артемисии, произошло морское сражение. В этом сражении не было победителей и атаки брандеров Канариса и Никодимоса оказались безрезультатны[1]:В-336.

Однако Хосреф, видя что в тесных акваториях Пагасского и северного Эвбейского заливов его флот находится в опасности, оставил борьбу, и 17 октября основные силы османского флота ушли в Дарданеллы, оставив 11 кораблей под защитой крепости Халкис. 5 кораблей Идры, под командованием Миаулиса, и 5 — Псара, под командованием Апостолиса, а также 2 брандера, не обращая внимание на огонь с крепости, смело атаковали турецкую флотилию. Видя это, турки подняли паруса и попытались уйти. Миаулис, гнавшийся за пятёркой турецких кораблей, захватил один из них, пятый был сожжён экипажем. 4 турецких корабля укрылись в бухте Св. Марина, на берег которой, для защиты своих кораблей, подошли османские войска. Бухта была мелководной и неудобной для манёвров, даже для брандеров. 2 греческих брандера были подожжены у входа в бухту. 1 из них волны вынесли на турецкий корвет, который был сожжён. Так бесславно завершилась 5-месячная экспедиция Хосрефа в Эгейское и Ионическое моря[1]:В-336. Хосрев представил султану бумаги, подписанные старейшинами многих островов об их капитуляции, но после ухода османского флота все эти острова перешли под контроль повстанцев[1]:В-337.

Египет на помощь турецкому султану

После греческих побед 1821—1822 годов на суше (Осада Триполицы, Битва при Дервенакии) и на море, верхушка Османской империи пришла к мысли о необходимости вовлечения в войну против восставших греков правителя номинально вассального Египта Мухаммеда Али, который располагал армией и флотом организованными европейцами. Но султан ненавидел Мухаммеда, который только номинально признавал его власть, и никто из окружения султана не решался сделать ему подобное предложение. На это решился только Хосрев, также ненавидивший Мухаммеда, и пострадавший от него во время своей службы в Египте. Мендельсон-Бартольди пишет:

[1]:В-337.«Хосрев, будучи доверенным султана и смертельным врагом Мухаммеда, сумел внушить султану, что война против греков истощит финансовые и военные ресурсы Египта и разрушит его армию, организованную европейцами. Если же, напротив, его армия победит греков, это оправдает внедрение новой военной системы и в Турции и, посредством этого, ограничение заносчивости чнычар. Следовательно, или в борьбе против Греческой революции будет разбит сильный и опасный подданный, или революция будет завершена и, одновременно, будет завершён преторианский институт янычар. В обоих случаях позиция Турции будет улучшена»

В начале января 1824 года в Египет был послан Недиб-эфенди, который «слёзно просил» Мухаммеда оказать содействие в подавлении Греческой революции. Султан обещал Мухаммеду Крит, Морею и пост командующего султанской армией Мухаммед сразу принял предложение султана поскольку это соответствовало его далеко идущим планам Мухаммед объявил что с началом экспедиции он задействует в ней 20 тысяч своих солдат и весь свой флот[1]:В-338.

Начало 1824 года

В середине февраля, временное греческое правительство заключило в Лондоне первый займ, на сумму в 800 тысяч фунтов. Это стало первым шагом вхождения ещё не созданного государства в сферу влияния Британии и и посредством этого укрепления позиции судовладельца идриота Лазаря Кундуриотиса и фанариота Александра Маврокордатоса[1]:Δ-359. Однако Кундуриотис не оказал помощь своему земляку Эммануилу Томбазису, возглавившего повстанцев Крита, куда высадился Хусейн-бей с албанскими и египетскими войсками, после чего Томбазис оставил Крит 12 апреля[1]:Δ-362.

Одной из первых целей египетского флота было разрушение четвёртого по рангу среди греческих флотских (сразу после Псара) — острова Касос. Касиоты долгие годы досаждали Египту, включая их дерзкий рейд в сентябре 1822 года на Дамиетту (Думьят), где они захватили 13 египетских кораблей. В октябре того же года, касиоты захватили 6 турецких кораблей возле острова Кипр и 5 возле города Александрия.

Первый разведывательный обстрел Касоса флот египтянина Измаил Гибралтара произвёл 14 мая. Касиоты, осознав угрозу, обратились за помощью к временному правительству, которое как и в случае с Критом, было занято междуусобными распрями. Ответное письмо правительства от 27 мая гласило: «в казне нет денег для жалованья экипажам, как только будут получены деньги займа». Однако, как позже писал в своих мемуарах адмирал Никодимос, Измаил-Гибралтар не ждал, пока у греческого правительства появятся деньги, чтобы оказать помощь Касосу[25].

Разрушение Касоса

Флот Измаил-Гибралтара появился снова 27 мая, на этот раз на борту кораблей было 3000 солдат Хусейн-бея. Касиоты ждали их за наспех сооруженными бастионами на побережье Св Марины — самом удобном месте для высадки. Двое суток корабли Измаил-Гибралтара обстреливали касиотов, выпустив в общей сложности около 4000 ядер. К концу вторых суток 14 шлюпов с войсками предприняли высадку. Касиоты ринулись отражать высадку. Но с наступлением сумерек Хусейн-бей с 2000 солдат на 24 шлюпах высадился у скал Антиперато, которые защищали только 6 касиотов. Разделавшись с ними, турки, ведомые предателем-касиотом, на заре вышли в тыл защитникам Св. Марины. Никакой надежды у защитников не осталось. Часть из них разбежалась, пытаясь каждый в отдельности спасти свою семью, часть сдалась.[26]. Только 40 защитников под командованием Маркоса Маллиаракиса, он же Дьяк Марк, сразились до конца и пали до последнего. Резня населения продолжалась 24 часа и прекратилась только по приказу Измаила. Погрузив на свои и захваченные 15 касиотских кораблей 2000 жителей, Измаил отправил их на невольничьи рынки Египта. Кроме того, у Измаила не хватало моряков и 500 касиотам пришлось принять предложение служить на его кораблях в обмен на право выкупа своих семей. Остров стал практически необитаемым.

Холокост Псара[27][28][29]

Перед началом операций 1824 года султан велел принести ему карту империи. Султан молча ногтем соскоблил точку на карте под названием Псара, выразив свою волю покончить со скалой, которая препятствовала его господству в Архипелаге. Эта точка на карте мешала и левантийцам, поскольку создавала проблемы в торговле. 12 декабря 1823 года европейские консулы в Смирне, в своем письме старейшинам острова, требовали прекращения досмотров и конфискаций судов в заливе Смирны, иначе «это повлечет возмездие крупнейших европейских сил»[30]. Вскоре французский корвет произвел замеры глубин у Псара и передал их туркам[31].

Флот Хосрева вышел из Дарданелл в апреле 1824 года. Перед ним были поставлены две задачи: разрушение островов Псара и Самос. Его флот состоял из 2 двупалубных 74-пушечных линейных кораблей, 5 фрегатов, 45 корветов, бригов, шхун и 30 транспортов. В общей сложности 82 корабля, на борту которых также было 3 тысячи янычар и албанцев. Хосрев зашёл в Салоники, где принял на борт дополнительные войска, после чего направился к Малоазийскому берегу, где принял ещё 11 тысяч войск. После этого османский флот встал на якоря у в 40 милях от Псара. Хотя цели Хосрефа были очевидны, по только ему известным соображениям, Г. Кунтуриотис, получив известия о разрушении острова Касос, направил флотилии к Касосу, чтобы убедится в его разрушении. 16 июня, 18 кораблей из Спеце и 17 из Идры направились к Касосу. Если бы флотилии были направлены к Псара, то они бы успели к атаке Хосрефа 20 июня. «Правительство Г. Кунтуриотиса совершило непоправимую и непростительную ошибку»[32].

Псариотам было очевидно, что предстоит противостоять всему султанскому флоту. 8 июня было созвано собрание в храме Св. Николая. Было 3 предложения: 1 — оставить остров; 2 — если подойдут флоты Идры и Спеце, сразиться на море; 3 — если идриоты и специоты не подоспеют. Псариоты считали, что следует искать победу на море, даже в одиночку. Беженцы и горцы боялись, что в критический момент псариоты бросят их на острове. Преобладало мнение вторых. Остров будет оборонятся на побережье. Корабли были разоружены. Для спокойствия были сняты кормила всех судов, за исключением 9 брандеров и 4 бригов сопровождения. Пушки, общим числом 173, были распределены по батареям побережья.

16 июня 17 турецких кораблей прошли прошли между Псара и островком Антипсара. 18 июня прибыл французский голет «Amaranthe» с предложением от Хосрефа: «во избежание лишнего кровопролития, псариотам погрузится на корабли и покинуть остров» А. Монархидис, представляя парламент Псара, ответил французскому капитану, что «верные своей клятве, мы останемся здесь сражаться».

В разрушении Псара приняли участие 253 кораблей, больших и малых[33]. Многие из транспортов были без флагов, так соблюдался нейтралитет европейских стран. На борту флота было 15 тысяч солдат (Никодимос пишет, что их было 28 тысяч). Большинство из лоцманов были европейцами. Основные силы флота направились к заливу Каналос, туда, где раннее французский корвет провел замеры глубин. После боя, продлившегося день, высадка была отбита.

Высадка повторилась на следующий день, 21 июня. Французский голет Amaranthe наблюдал за боем с дистанции и, как писал Клод Раффенель: «французские офицеры признавались, что они никогда до сих пор не видели столь страшной атаки и столь мужественной обороны». Турецкая атака захлебнулась. Amaranthe вошёл в гавань. Капитан предложил парламенту Псара перебраться на его голет, под защиту французского флага. Но цель этой филантропии была очевидна: сломить дух псариотов и была отклонена — «скажите капитану, что конец сражения, каков бы ни был его исход, встретит нас здесь на том же месте»[34].

Хосреф и его европейские советники, видя безрезультативность атак, дали команду транспортам выйти из линии и направиться к обрывистому северному побережью. 3 тысячи турко-албанцев вышли в тыл греческих бастионов. Защитники бастионов держались 3 часа, подвергаясь атаке с 2 сторон. Турецкую колонну уже в 10 тысяч человек, попыталась остановить в часе ходьбы от городка, наспех собранная группа псариотов, но малая числом и при отсутствии организованных позиций не смогла надолго задержать турок. В городке началась паника, особенно среди беженцев из Хиоса, Кидонии и других мест, вновь становившихся жертвами резни в течение двух лет.

Немногочисленные моряки, установив вместо рулей всевозможные конструкции, пытались вывести в море груженные беженцами по ватерлинию суда. Османский флот с запада подходил к гавани, но увидев что выходят брандеры, турки испугались и стали маневрировать. Это дало возможность многим кораблям псариотов ускользнуть. Многие греческие суда с беженцами были взорваны экипажами чтобы не попасть в руки турок. 16 бригов и 7 брандеров смогли пробиться между турецкими кораблями, но маленьким гребным судам это не удалось. Женщины с детьми и младенцами бросались в море, чтобы не попасть в руки туркам и тонули. Капитан французского корвета Isis насчитал «на расстоянии всего лишь 120 м 30 трупов женщин и детей».

Оборона Псара завершилась взрывом погреба защитников скалы Палеокастро 22 июня. Защитники островков Св. Николая и Даскалио продержались до 26 июня. Из 6500 жителей Псара выжили 3614. Около 400 мужчин и 1500 женщин и детей были убиты, 1500 попали в рабство. Из 24 тысяч беженцев из других островов выжила только половина. Считанное число мужчин псариотов попало туркам в плен Турки понесли серьёзные потери. Цифры в 12 тысяч убитыми выглядят нереальными. Сам Хосреф признал, что он потерял 3500 человек убитыми. Реальные цифры вероятно чуть выше цифр Хосрефа. Хосреф был вынужден отложить высадку на Самос и ушёл на Лесбос.

В отличие от Хиосской резни, события на Псара в греческой литературе и историографии именуются «Холокост Псара», в соответствии с первоначальным греческим значением слова (полное сожжение/жертва за идеалы[35] и под этим именем, каждый год, на острове отмечается юбилей Холокоста[36][37]

Оплакав погибших и поселив выживших женщин и детей в крепости Монемвасия, псариоты стали готовить свои уцелевшие корабли к выходу. Потеряв свой остров и тысячи близких и соотечественников, флот псариотов, под командованием адмирала Николиса Апостолиса, насчитывая 10 вооруженных судов и 5 брандеров под командованием Канариса, Папаниколиса, Никодимоса, Врацаноса, Врулоса, продолжил своё участие в войне.

Вторая половина 1824 года

После разрушения Псара, турецкий флот стал готовиться к высадке на остров Самос.

Флот псариотов, вышедший к Самосу, под командованием адмирала Николиса Апостолиса, насчитывал 10 вооружённых торговых судов и 5 брандеров под командованием капитанов Константина Канариса, Папаниколиса, Константиса Никодимоса, Врацаноса, Врулоса.

Флот Идры был разделён на две эскадры:

- Первая, 29 вооруженных судов, пошла на юг, на перехват египетского флота.

- Вторая пошла к Самосу под командованием Георгия Сахтуриса, имея в составе 21 вооруженных судов и 4 брандера, под командованием капитанов Цапелиса, Рафалиаса, Роботиса и Ватикиотиса.[38]

Третьим к Самосу направился флот Спеце под командованием адмирала Георгия Коландруцоса. Флот специотов насчитывал 15 вооруженных судов и 2 брандера, под командованием капитанов Мусоса и Матрозоса[1]:Γ-22.

30 июля эскадра Сахтуриса обнаружила турецкую флотилию западнее Самоса, между островками Фурни и островом Икария. В то время как высадка ожидалась с востока, флотилия шла с запада к Карловаси. Турецкая флотилия насчитывала 20 судов и 30 каиков с солдатами. Сахтурис пошёл на перехват и, как в древности, на таран. Турецкие суда были потоплены или захвачены. Погибло около 2 тысяч турок. Уцелевшие с одного каика, в знак сдачи в плен целовали форштевень судна капитана Лазароса. После этого успеха, флот идриотов прошёл вдоль северного берега острова, вошёл в пролив Микале, где на азиатской стороне 5 тысяч турок готовились к посадке на лёгкие суда. Увидев приближение греческого флота, турецкие суда спешно ушли за мыс Св. Марина, под прикрытие турецкого флота.

Первое и второе сражение в проливе Микали были безрезультатными. В третьем, под угрозой брандера Канариса, турки бежали из пролива. В четвёртом сражении в проливе, 5 августа, в течение трёх часов, греческие брандеры уничтожили 3 линейных корабля, на которых помимо экипажей погибло и 2 тысячи солдат. Турецкий флот бежал из пролива на юг.

20 августа 1824 года, между островами Патмос и Калимнос, встретились 1-я и 2-я эскадры Идры, 1-я и 2-я эскадры Спеце и флот Псара. Это было самое большое соединение флота с начала революции: 70 вооруженных судов, 5 тысяч моряков и 800 пушек.

Османский флот соединился на Додеканесе с флотами Египта, Алжира, Туниса и Триполи и насчитывал более 100 боевых кораблей: флагманский линейный корабль Хосрефа, 25 фрегатов, 50 корветов и бригов. Согласно французскому адмиралу Жюрьену де ла Гравьеру, сюда следует добавить и 400 транспортов. На борту мусульманского флота было 8 тысяч моряков, 2 тысячи пушкарей. Европейцы составляли значительную часть офицеров египетского флота. На борту транспортов находилось 16 тысяч солдат. Хосреф уяснил Ибрагиму, приемному сыну правителя Египта, возглавлявшего египетскую армию и флот, что целью экспедиции по прежнему остается Самос — последний греческий оплот в восточной части Эгейского моря.

В последовавшем самом большом морском сражении войны Сражении при Геронтас, 29 августа османский и египетский флоты насчитывали 86 кораблей и флоты противников вели огонь из 3 тысяч пушек. Греческие брандеры потопили в этом сражении бриг и тунисский флагман, 44 пушечный фрегат, построенный в Марселе. На борту последнего, кроме 500 моряков, было 800 солдат и европейских офицеров. После этого турки потеряли дух и флагманские корабли Хосрефа, Ибрагима, Измаил-Гибралтара и Алжира спешно покинули сражение.

Но опасность для Самоса ещё не миновала. 6 сентября 200 турецких кораблей, из которых 90 больших, попытались вновь высадиться на Самосе. При минимальных запасах боеприпасов и без брандеров, Миаулис дал приказ отойти и встать перед Самосом. Было поднято для обороны и все население острова. К вечеру разразилась гроза. Турецкий флот оказался в открытом море и стал искать убежище. Турецкие корабли разбежались, многие вернулись в Бодрум. Самос был спасен в очередной раз.

Флот Хосрефа сильно отличался от того, что вышел в Эгейское море 6 месяцев тому назад. Он потерял при осаде Псара, в Самосском сражении, в Сражении при Геронтас десятки кораблей, тысячи моряков и пушкарей. Оставшиеся корабли были потрепаны. Оставив Ибрагиму 15 лучших кораблей, Хосреф торопился скрыться в Дарданеллах, убегая от посланных Миаулисом вдогонку нескольких греческих кораблей. 25 сентября Миаулис настиг турко-египетский флот. В ночном бою греческие брандеры сожгли турецкий бриг. Флот Ибрагима был в панике, в результате которой многие корветы и бриги были выброшены или разбились на побережье Лесбоса[39].

После этого сражения греческий флот вернулся, на всякий случай, к Самосу и Ибрагим был вынужден вернутся в Кос. Когда на Кос прибыли транспорты из Александрии с ещё 5 тысячами солдат, Ибрагим принял решение прекратить затею с Самосом и идти на Крит, а оттуда высаживаться на Пелопоннес, который с самого начала был основной целью его экспедиции. Преследуя Ибрагима до Крита, греческий флот дал ещё один бой у этого острова, 28 октября. Κапитан Стипас и капитан Матрозос пристали один за другим к египетскому бригу и хотя бриг не сгорел, картина горящих брандеров вынудила Ибрагима поднять сигнал «salva chi salva» (спасайся кто может).[40].

С этого момента флот Ибрагима обуяла паника. Корабли Ибрагима разбежались кто куда: на островок Спиналога, на острова Касос, Карпатос, Родос, а некоторые дошли до Александрии. Возле острова Касос, «Афина» Сахтуриса, «Арес» Миаулиса и «Фемистокл» Томбазиса нагнали и захватили 4 из 5 транспортов под европейскими флагами. Горькая ирония была в том, что из захваченных транспортов английский назывался Одиссей, а австрийский Сократ.

В сентябре вернулся из России уже седой ветеран Орловских событий, псариот Иоаннис Варвакис. Варвакис взял на себя попечительство над оставшимися без родины земляками и флотом Псара[1]:Δ-367. Однако суммы предложенные Варвакисом правительству, вместо готовившегося нового займа в Англии, нарушали ориентацию страны, согласно планам Маврокордатоса. Маврокордатос объявил Варвакиса агентом России. Отчаявшись от подобной встречи его дара, Варвакис решил покинуть Грецию. На обратном пути, старик Варвакис умер в транзитном карантинном посту, находящегося под британским контролем острова Закинф[1]:Δ-369. 26 января 1825 года в Лондоне был подписан второй займ на сумму в 2 млн фунтов[1]:Δ-369.

1825 год

Воспользовавшись греческой междуусобицей Ибрагим в феврале и марте высадил свои войска на юге Пелопоннеса[1]:Г-370.

2 эскадры греческого флота выступили только 18 марта. Эскадра Миаулиса вышла встречать врага у Крита и в Ионическом море. Эскадра Сахтуриса в Эгейском море[1]:Г-371.

30 марта Миаулис арестовал у Превезы австрийские суда перевозящие грузы для османской армии. 17 апреля Миаулис сразился у острова Гавдос с эскадрой, шедшей из Египта, под командованием Халил бея. Сражение не имело победителей.

26 апреля две эскадры турецко-египетского флота, насчитывающие 97 кораблей, блокировали входы в Наваринскую бухту. Адмирал Цамадос и около 100 моряков и офицеров высадились на острове Сфактерии, с целью усилить батарею в ведении ею и крепостью Ньокастро перекрёстного огня. Османские суда начали обстрел своими 700 пушками и 50 фелюг с десантом, под командованием Сулейман Бея (французского полковника де Шеф) направились к острову. Под давлением турецкого флота и десанта, разношёрстные защитники острова начали отступать. Адмирал Цамадос, капитан Ставрос Сахинис и граф Сантароза держали оборону в течение часа, а затем попытались прорваться к греческим судам. Все трое погибли при прорыве.

Видя исход сражения на Сфактерии, греческие корабли (6) стали выходить из бухты. Всем удалось уйти. Последним прорвался с боем, через строй всего турко-египетского флота, бриг «Арес», написав одну из самых славных страниц в истории греческого флота[1]:Г-81. Эскадра Миаулиса, избегала боя с линейными египетскими кораблями и наблюдала за событиями на расстоянии, довольствуясь только перехватом транспортов и выискивая случай для атаки брандерами.[41] На тот момент Миаулис располагал только двумя брандерами. На следующий день прибыло ещё 4 брандера.

30 апреля Миаулис совершил Рейд на Метони При приближении греческих кораблей, капитаны турецких кораблей и австрийских судов дали команду рубить якорные канаты. Нескольким судам удалось снятся и уйти, но основная часть турецких кораблей оказалась запертой в Метони. Все 6 брандеров пошли в атаку одновременно. Пламя пожаров в течение пяти часов освещало ночью Метони. В какой-то момент показалось что взрывы охватили и саму крепость, но это взлетела на воздух двух-палубная «Азия» с её 60-ю орудиями. В своем рапорте Миаулис доложил, что было сожжено 2 фрегата, 3 корвета и все находившиеся в Метони бриги и транспорты. Никогда раннее флоту повстанцев не удалось в один вечер нанести такой урон турецкому флоту, но, будучи реалистом, Миаулис дописал в своем рапорте: «будем считать, что нам ничего не удалось, что опасность для Греции остаётся опасностью, если мы не продолжим наносить многократные удары по нашему сильному врагу».

С другой стороны этот рейд, как и «Леонидово сражение», которое дал Папафлессас при Маниаки через 20 дней, лишили Ибрагима и его европейских советников их иллюзий, что им удастся легко и быстро добиться того, что не удалось туркам и албанцам в течение четырёх лет — усмирить восставшую Грецию[1]:Г-81.

13 мая из Константинополя выступила эскадра Хосрефа со снабжением для армии Кютахья Решид-Мехмед-паша, осаждавшем Месолонгион[1]:Δ-372. Флот насчитывал 4 фрегата, 10 корветов, 38 бригов и 8 транспортов, под австрийским и сардинским флагами[42]. Хосреф помнил свои поражения в 1824 году и пытался избежать встречи с греческим флотом.

18 мая 2-я эскадра греческого флота (10 кораблей Идры, под командованием Георгиоса Сахтуриса, 10 Спеце, под командованием Коландруцоса и 9 Псара, под командованием Николиса Апостолиса) находилась у острова Скирос. Командовал эскадрой, согласно рангу островов, Сахтурис. Сахтурис поднял сигнал к «бою». Османские бриги, многие из которых были захвачены турками на острове Псара выстроились в линию. Сахтурис пошел на турецкие корабли, направившиеся к Эвбейскому заливу и городу Каристос. Специоты, ведомые своим флагманом «Панкратион», последовали за ним. Псариоты направились к двупалубному линейному кораблю Хосрефа.

20 мая состоялось Сражение при Андросе. Οдин из турецких фрегатов, получив серьёзные повреждения, остался практически без движения. Это был «Хазине гемиши», двухпалубный фрегат, 64 пушки, экипаж 650 человек. На борту фрегата также находились 150 артиллеристов, посланных на осаду Месолонгиона, большое количество боеприпасов и плоты, для войны в лагуне Месолонгиона. На борту фрегата находилась и казна флота. Хотя «Хазине гемиши» нес вымпел флагманского корабля, сам Хосреф находился на другом фрегате, опасаясь греческих брандеров. Сахтурис не упустил момент и атаковал фрегат, имея рядом брандер капитана Матрозоса со зловещим именем Харон и брандер капитана Лазароса Мусью. На помощь «Хазине гемиши» бросились османский фрегат и корвет. Брандеры, под огнём, пристали к фрегату с двух бортов и фрегат, полный боеприпасов, взлетел на воздух. Хосреф продолжал бой, когда брандер Цербер капитана М. Бутиса взорвал корвет (26 пушек ,300 человек экипажа). После этого Хосреф потерял хладнокровие и отступил. Османская армада вышла из пролива и разбежалась. Специоты захватили 5 австрийских транспортов с боеприпасами. За одним османским корветом была устроена погоня до острова Сирос. Экипаж выбросил корвет на песчаный берег. Жители Сироса взяли в плен 200 человек экипажа. Обнаружив среди них 25 европейцев, сиросцы «обласкали» их, но не убили[1]:Г-157.

Эта греческая победа задержала морскую блокаду Месолонгиона и доставку подкреплений и боеприпасов турецкой армии. Армада потерпела поражение, но не была разгромлена. Армада Хосрефа собралась в заливе Суда, на Крите, где соединилась с подошедшей из Египта новой эскадрой, под командованием Джеджи Хусейна[1]:Δ-373, дошла до Патраского залива, доставила подкрепления, боеприпасы и продовольствие и приступила к своей основной задаче, блокаде Месолонгиона с моря. 30 мая, маленькая греческая флотилия, под командованием капитана Негаса, пробилась через кольцо блокады Месолонгиона. Эскадра Миаулиса дала бои с турко-египетстким флотом 31 мая и 2 и 3 июня, на выходе из Суды, в ходе которых греческий брандер сжёг египетский корвет.

16 июня состоялось сражение двух флотов у мыса Малеас, на юге Πелопоннеса. Бой закончился без победителей[1]:Δ-374.

Турецко-египетский флот высадил 23 июня подкрепление и снабжение в Наварине а 26 июня дошёл до Патраского залива, доставил подкрепления, боеприпасы и продовольствие и приступил к своей основной задаче, блокаде Месолонгиона с моря[1]:Δ-375.

Месолонгион

8 июля 1825 года Хосреф послал шлюпки, вооруженные пушками, в лагуну и захватил островок Прокопанисто. 9 июля осаждённые, также вооружили пушками шлюпки, чтобы противостоять флотилии Хосрефа. Флотилии сошлись в бою на следующий день, но без победителей[1]:Δ-375.

23 июля греческий флот, под командованием Миаулиса, Коландруцоса и Сахтуриса прорвал морскую блокаду, установленную Хосрефом, потопил один и захватил второй турецкий корабль и, главное, снабдил осаждённых продовольствием и боеприпасами[1]:Δ-378.

25 июля вооружённые шлюпки греческого флота уничтожили шлюпки-канонерки Хосрефа в лагуне. 29 июля Κанарис, командуя брандером, предпринял попытку сжечь египетсткий флот на его базе в Александрии. Только зоркость офицера французского корабля стоявшего в Александрии спасла египтян от катастрофы[1]:Δ-379. 25 сентября бриг «Паламидас» капитана Лалехоса прорвал блокаду и снабдил осаждённых.

В середине октября, после того как стало очевидно, что султанские войска Кютахьи не могут взять Месолонгион, султан был вынужден вновь обратиться за помощью к Мухаммеду-Али, с тем чтобы Ибрагим направился к Месолонгиону. 24 октября в Наваринский залив прибыл мощный турецко-египетский флот из 135 кораблей, из которых 79 боевых, один из них паровой. Это был первый пароход, появившийся в греческих водах. На борту кораблей прибыли египетские подкрепления: 8 тысяч регулярных солдат, 800 иррегулярных и 1200 кавалеристов. 2 ноября объединённый турецко-египетский флот (113 кораблей) под командованием Хосрефа вышел из Наварина и направился к Месолонгиону куда прибыл 6 ноября[1]:Δ-381.

13 ноября греческий флот подошёл к Месолонгиону. Произошло несколько морских сражений без победителей между островом Закинф и мысом Папа. 23 ноября греческий флот снабдил Мессолонгион небольшим количеством продовольствия и 30 ноября ушёл, а турецко-египетский флот остался блокировать Мессолонгион с моря.

1 января 1826 года маленькая эскадра под командованием Миаулиса вышла из Идры на Месолонгон. 7 — 9 января эскадре Миаулиса (19 кораблей и брандеров) удалось прорвать морскую блокаду и снабдить город в последний раз. Миаулис предложил забрать женщин и детей, чтобы облегчить продовольственную ситуацию, но гарнизон не захотел расстаться с семьями, тем более, что никто не брал на себя заботу о семьях.

15 января брандер капитана Политиса сжёг на рейде Мессолонгиона турецкий корвет. В тот же день капитан английского корвета «Rose» передал осаждённым предложение Хосрефа о сдаче, но гарнизон отклонил предложение. 16 января греческий флот сразился с турецко-египетским в Коринфском заливе. Турки впервые использовали брандеры, но управляли ими с такой опаской и нерешительностью, что грекам удалось захватить один из них. Выгрузив все остатки и собственные запасы продовольствия, 25 января греческий флот ушёл. 12 февраля 12 турецких кораблей вошли в лиман и встали у островка Василади[1]:Δ-382.

14 февраля в лимане встали ещё 20 турецких кораблей. 16 февраля 32 вооружённые шлюпки ещё теснее блокировали Мессолонги. 25 февраля турки запустили в лиман новую флотилию шлюпок и плоскодонок, вооружённых пушками. Пароход буксировал целый конвой плотов с пушками. В лимане образовалась турецкая флотилия, насчитывающая 75 вооружённых плавсредств. 26 февраля турки трижды атаковали и наконец взяли островок Василади — основной бастион, прикрывавший Мессолонги с моря[1]:Δ-383.

28 февраля пришёл черёд островка Долмас, прикрывавшего рыбацкое село Этолико. После падения Долмаса, рыбаки Этолико заключили сепаратный мир и сдались 1 марта[1]:Δ-384. В Месолонгионе наступил голод.

1 апреля у острова Кефалиния сошлись 22 греческих брига, 2 голета и 5 брандеров. С этими силами, 2 апреля, Миаулис дал непродолжительное сражение у мыса Папа с турецко-египетским флотом (48 линейных кораблей), пытаясь прорвать блокаду. В ночь с 2 на 3 апреля Миаулис попытался доставить снабжение шлюпками через лагуну, но опять без успеха. 4 апреля Миаулис заявил комитету гарнизона, что нет никакой возможности снабдить город продовольствием[1]:Δ-385.

В ночь с 10 на 11 апреля, защитники Месолонгиона совершили прорыв. Из 3 тысяч участников прорыва, живыми вышли 1250 бойцов, 300 гражданских лиц и только 13 женщин.

1826 год

15 июня австрийский корвет обстрелял 2 греческих судна у острова Лесбос.

20 июля египетский флот начал обстрел побережья Мани. 22 июня новая турецкая эскадра вышла из Дарданелл и соединилась с египетским флотом в Наварине[1]:Δ-387.

30 июня ещё более мощная турецкая эскадра вышла из Дарданелл с задачей покорить наконец Самос. Одновременно в Эгейское море вошла австрийская эскадра под командованием адмирала Амилкара Павлучи, который не скрывал свои враждебные намерения по отношению к восставшей Греции.

В конце июня жители Спеце оставили свой остров и перебрались на Идру, для безопасности. Австрийский флот произвёл высадку на острове Миконос, сжег одно судно и вынудил жителей острова выплатить компенсацию за ущерб нанесённый австрийским судам. Богатые судовладельцы Идры были готовы бежать с острова, но бегство было пресечено народом. 9 июля австрийскиая эскадра захватила на острове Тинос 2 греческих вооружённых судна. Невзирая на эту обстановку и сконценрировавшись на своей основной задаче греческая эскадра под командованием Г. Сахтуриса отправилась к Самосу чтобы защитить остров от возможной османской высадки[1]:Δ-388.

Тем временем, 12 июля, австрийцы обстреляли бриг «Фемистокл» капитана С. Фокаса и нанесли ему серьёзные повреждения.

15 июля эскадра Г. Сахуриса дала бой османскому флоту у Самоса. Бой закончился без победителей и был повторен 16 июля, но опять без победителей.

Австрийская эскадра, продолжая терроризировать острова Αрхипелага 11 августа обстреляла остров Наксос высадила десант и вынудила островитян выплатить компенсацию за «ущерб, причинённый пиратами австрийским судам».

23 августа на помощь эскадре Сахтуриса подошла эскадра Миаулиса, с 13 кораблями Идры и 8 кораблями Спеце. В ночь с 27 на 28 августа состоялся бой греческих эскадр с османским флотом у острова Лесбос. Бой закончился без победителей. Аналогичным образом закончился бой в ночь с 29 на 39 августа[1]:Δ-390.

25 сентября у острова Лесбос состоялся бой немногих кораблей Идры под командованием Миаулиса и Псара под командованием Апостолиса против 64 кораблей Тахир-паши. Бой закончился без победителей[1]:Δ-391.

Фрэнк Гастингс и «Картериа»

Британский морской офицер Фрэнк Гастингс прибыл добровольцем в Грецию в 1822 году, служил артиллеристом на борту корвета капитана Яковоса Томбазиса. Гастингс видел, что флоту греческих повстанцев, состоящему из лёгких вооружённых торговых судов, тяжело противостоять османскому флоту, состоящему из больших линейных кораблей и в 1823 году показал лорду Байрону меморандум, который был представлен греческому правительству в 1824 году. Меморандум содержал революционные предложения в вопросах артиллерии и тактики. Суть предложений Гастингса заключалась в использовании появившихся недавно паровых кораблей, вместо парусных, и использовании артиллерийского огня и калёных ядер вместо проблематичных брандеров.

В 1824 году Гастингс поехал в Англию и заказал маленькое парусно-паровое судно «Картериа» (греч. Καρτερια — Выдержка, Настойчивость) — первое паровое судно греческого флота. «Картериа» стала первым паровым судном во всемирной военно-морской истории, принявшее участие в военных действиях[43]. Его водоизмещение было всего 233 тонн, мощность паровой машины 80 л. с., и без помощи паруса скорость «Картерии» в лучшем случае достигала 6 узлов. Но 4 его орудия 68-фунтового, самого мощного, калибра были новейшего образца. По заказу Гастингса судно было оборудовано установкой, позволяющей накаливать ядра и использовать их как зажигательные ракеты. Строительство корабля шло под надзором Гастингса и, чтобы не задерживать строительство Гастингс потратил своих £7000, пока не пришли деньги из займа полученного греческим правительством. В конце 1825 года строительство было завершено, и Гастингс перегнал судно в Грецию. Картериа осталась единственным кораблём серии заказанных 6 подобных судов принявшим участие в войне[44][45]. «Картериа» прибыла в Нафплион 3 сентября 1826 года.

Фрегат «Эллада»

В то время как Франк Хэстингс предложил строительство парового военного флота, Миаулис Андреас-Вокос настойчиво просил усиления парусного флота[46]. Было принято решение потратить на строительство флота второй лондонский займ[8]:91.

24 августа 1824 года филэллинский комитет, Лондона, дождавшийся решения греческого правительства, начал переговоры о приобретении ряда боевых кораблей. Среди прочих связались и с W. Bayard — председателем филэллинского комитета Нью-Йорка и управляющего судостроительным концерном Leroy, Bayard and Co. Для заключения контракта в Нью-Йорк был послан французский филэллин Lallemand, офицером кавалерии, и которому было назначено месячное вознаграждение в 120 золотых фунтов[1]:Γ-278.

Было принято решение построить два 60-пушечных фрегата и 6 кораблей поменьше, в течение 6 месяцев, на общую сумму 155 000 фунтов. Lallemand обналичил чек в 120 000 фунтов, но поддался на уговоры судостроителей строить корабли не по согласованной конечной цене, а по отчётной стоимости[1]:Γ-279. 15 июня лондонский комитет, который управлял частью займа, ратифицировал заказ на строительство двух фрегатов, дав им имена «Элпис» (греч. Ελπίς — «Надежда») и «Сотир» (греч. Σωτήρ — «Спаситель»). Сразу же, концерн незаконно передал строительство подрядчикам, и информировал греческое правительство, что корабли не будут сданы ранее ноября 1825 года, перенеся затем и эту дату на март 1826 года[47]. Позднее концерн потребовал для продолжения строительства ещё 50 000 фунтов.[47]