Гризвольд, Руфус Уилмот

| Руфус Уилмот Гризвольд | |

| Rufus Wilmot Griswold | |

Р.В. Гризвольд, 1855 | |

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: |

Бонсон, Вермонт |

| Дата смерти: |

27 августа 1857 (42 года) |

| Место смерти: | |

| Гражданство: |

США |

| Род деятельности: | |

| Жанр: |

антология, биография |

| Язык произведений: | |

| Подпись: | |

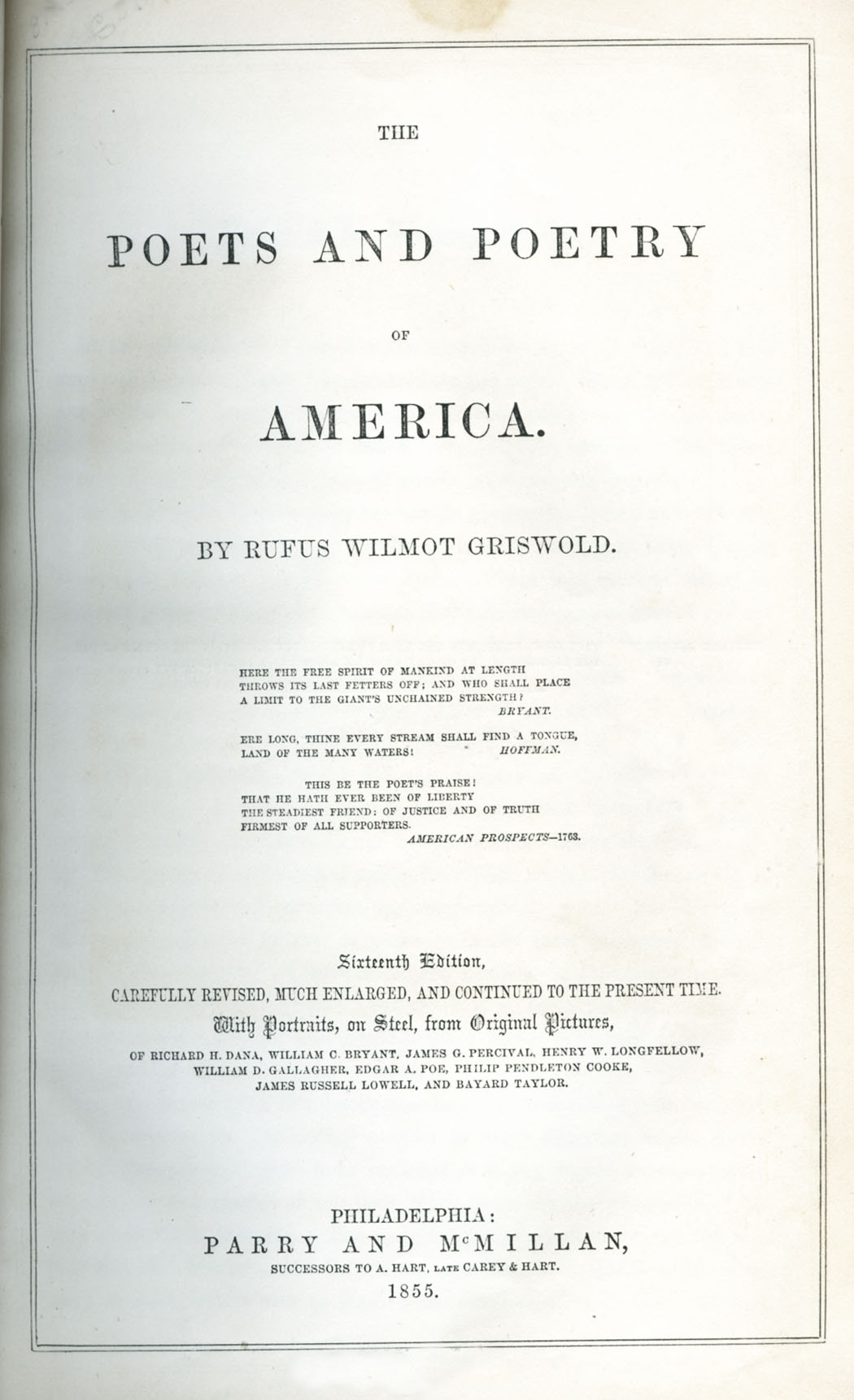

Руфус Уилмот Гризвольд, также Грисвольд[1], Грисуолд[2] и Гризуолд[3] (англ. Rufus Wilmot Griswold; 13 февраля 1815 — 27 августа 1857) — американский литературовед, поэт, редактор и критик. Литературную известность и репутацию приобрёл благодаря изданной им антологии американской поэзии «Поэты и поэзия США» (англ. The Poets and Poetry of America) (1842).

Однако всемирную известность ему принесла роль, сыгранная им в жизни и, особенно, в смерти известного американского писателя Эдгара Аллана По. Гризвольд стал автором первого некролога и первой полной биографии Эдгара По, которые на десятилетия вперёд создали Эдгару По образ порочного и неуправляемого алкоголика, наркомана и безумца. По его словам, жизнь По представляла собой «вместилище всевозможных пороков и пример сатанинской гордыни».

|

Страсти в нём включали худшие эмоции, которые препятствовали человеческому счастью. Вы не можете возражать ему, не вызывая молниеносной вспышки гнева. Вы не можете говорить о богатстве, чтобы лицо его не побледнело от растущей зависти. Оригинальный текст (англ.)

Passion, in him, comprehended many of the worst emotions, which militate against human happiness. You could not contradict him, but you raised quick choler. You could not speak of wealth, but his cheek paled with gnawing envy. Людвиг (Руфус Уилмот Гризвольд)[4]

|

|

Содержание

Биография

Ранние годы

Руфус Гризвольд родился в строгой кальвинистской семье из Бонсона (штат Вермонт) 13 февраля 1815 года. Он был двенадцатым из четырнадцати детей. Отец Руфуса был фермером и башмачником[5]. В 1822 году семья переехала в Хуббардтон (англ. Hubbardton). С детства отличался непредсказуемостью и бесшабашностью. В 15 лет Руфус ушёл из дома, посчитав себя: «одинокой душой, блуждающей по миру, бездомным и безрадостным изгнанником»[6][7].

Гризвольд переехал в Олбани (Нью-Йорк), где жил вместе с 22-летним журналистом Джорджем С. Фостером (англ. George C. Foster), известным как автор книги «Нью-Йорк при свете лампы» (англ. New-York by Gas-Light)[5]. Между молодыми людьми могли быть романтические отношения. Гризвольд жил у Фостера до 17 лет[7]. Когда он съехал, Фостер направил ему письмо, в котором просил вернуться. Письмо заканчивалось словами: «Вернись, если любишь меня»[8][9]. Гризвольд пытался поступить в Политехнический институт Ренсселира в 1830 году, но принят не был, поскольку его застали за попыткой подшутить над профессором[9].

Начало карьеры и первый брак

После непродолжительного периода, когда Гризвольд был учеником у печатника, он перебрался в Сиракьюс, где совместно с несколькими приятелями он основал газету The Porcupine[7]. Издание было ориентировано на местных жителей и публиковало то, что запомнилось злобной критикой[9].

Он переехал в Нью-Йорк в 1836 году, а в марте того же года он был представлен 19-летней Каролине Сирлес (англ. Caroline Searles), на которой он впоследствии женился[9]. Гризвольд работал редактором в нескольких изданиях Нью-Йорка. В октябре он участвовал в предвыборной гонке за пост в партии Вигов, но партийной поддержки не получил[9]. В 1837 году получил сан баптистского священника, хотя постоянного прихода так никогда не имел.

Гризвольд женился на Каролине 12 августа 1837 года, у пары родились две дочери. После рождения второй дочери, Гризвольд оставил семью в Нью-Йорке, а сам перебрался в Филадельфию[5]. Его отъезд (27 ноября 1840 года) был внезапным: он оставил работу у Хораса Грили в New York Tribune, а также свою обширную библиотеку. В Филадельфии он присоединился к редакционному коллективу газеты Daily Standard, где стал выстраивать репутацию литературного критика, известного своей жестокостью и мстительностью[10].

6 ноября 1842 года Гризвольд навестил свою жену в Нью-Йорке после рождения у неё их третьего ребёнка, сына. Через три дня, вернувшись в Филадельфию, Гризвольд получает известие о смерти и сына и жены[5]. Пребывая в глубоком шоке, Гризвольд сопровождает тело жены на поезде, не отходя от гроба всё время пути. На все предложения пойти отдохнуть, он лишь продолжал обнимать тело жены, целовать в мёртвые губы, а дочери плакали рядом с ним[9]. Он отказывался покидать кладбище после похорон, даже после того, как ушли плакальщики, родственники уводили его силой[5][9]. Он написал длинное стихотворение, посвящённое Каролине, которое было опубликовано в газете New York Tribune 16 ноября 1842 года под название «Пять дней». Он с трудом верил, что её больше нет, и продолжал мечтать о воссоединении[5]. На сороковой день после её похорон Гризвольд открыл её склеп, срезал локон её волос, целовал её в лоб и губы и рыдал у её тела несколько часов, пока не был обнаружен другом 30 часов спустя[7].

Антологии и литературная критика

В 1842 году Гризвольд опубликовал 476-страничную антологию американской поэзии «Поэты и Поэзия США» (англ. The Poets and Poetry of America)[5], которую он посвятил американскому поэту Вашингтону Олстону. В сборник Гризвольда вошли стихи более, чем 80 авторов, включая 17 стихотворений Лидии Сигурни, три произведения Эдгара Аллана По, и 45 — Чарльза Хоффмана[10]. Хоффман был близким другом и ему было отведено вдвое больше места, чем остальным. На этом Гризвольд не остановился, и продолжил редактировать другие антологии, в частности вышли «Биографический ежегодник» (англ. Biographical Annual), в котором собирались биографические очерки о недавно умерших выдающихся персоналиях, а также «Жемчужины Американской женской поэзии», «Прозаики Америки» и «Женщины-поэты Америки». Сборник «Прозаики Америки» вышел в 1847 году в противовес аналогичной антологии, опубликованной Корнелиусом Мэтьюсом и Эвертом Дьюкинком (англ.), представителями нового политического движения США «Молодая Америка» (англ.). Изданная Гризвольдом антология прозы стала причиной возникшей между тремя авторами вражды. Гризвольд её предвидел, поскольку сразу после публикации написал Бостонскому редактору Джеймсу Томасу Филдсу, что «Молодая Америка будет в бешенстве»[11].

В 1842 году Гризвольд опубликовал 476-страничную антологию американской поэзии «Поэты и Поэзия США» (англ. The Poets and Poetry of America)[5], которую он посвятил американскому поэту Вашингтону Олстону. В сборник Гризвольда вошли стихи более, чем 80 авторов, включая 17 стихотворений Лидии Сигурни, три произведения Эдгара Аллана По, и 45 — Чарльза Хоффмана[10]. Хоффман был близким другом и ему было отведено вдвое больше места, чем остальным. На этом Гризвольд не остановился, и продолжил редактировать другие антологии, в частности вышли «Биографический ежегодник» (англ. Biographical Annual), в котором собирались биографические очерки о недавно умерших выдающихся персоналиях, а также «Жемчужины Американской женской поэзии», «Прозаики Америки» и «Женщины-поэты Америки». Сборник «Прозаики Америки» вышел в 1847 году в противовес аналогичной антологии, опубликованной Корнелиусом Мэтьюсом и Эвертом Дьюкинком (англ.), представителями нового политического движения США «Молодая Америка» (англ.). Изданная Гризвольдом антология прозы стала причиной возникшей между тремя авторами вражды. Гризвольд её предвидел, поскольку сразу после публикации написал Бостонскому редактору Джеймсу Томасу Филдсу, что «Молодая Америка будет в бешенстве»[11].

В 1843 году Гризвольд организовал выпуск ежегодного подарочного иллюстрированного альманаха The Opal (англ.), в котором печатались эссе, поэзия и рассказы. Первый сборник вышел под редакцией Натаниэля Паркера Уиллиса. Некоторое время Гризвольд работал редактором в газете Saturday Evening Post[12]. Гризвольд издал также и сборник собственной поэзии «Кипарисовый венок» (англ. The Cypress Wreath, 1844). Многие его стихотворения, например, «Счастливый час смерти» (англ. The Happy Hour of Death), «Смертный сон» (англ. The Slumber of Death) или «На смерть молодой девицы» (англ. On the Death of a Young Girl), особое значение придавали смертности и смерти[13]. Ещё один сборник его поэзии, «Христианские баллады и другие стихотворения» (англ. Christian Ballads and Other Poems) был опубликован в 1844 году. В 1854 году Гризвольд издал книгу «Республиканский двор, или Американское общество времён Вашингтона» (англ. The Republican Court or, American Society in the Days of Washington). Книга была направлена на освещение событий времён президентства Джорджа Вашингтона, однако Гризвольд представил смесь исторических фактов и сомнительных домыслов[14].

Второй брак

20 августа 1845 года Гризвольд женился на Шарлотте Мейерс (англ. Charlotte Myers), женщине еврейского происхождения, которой на тот момент было 42 года, а самому Гризвольду 33[5]. Биографы утверждают, что Гризвольда заставила вступить в этот брак тётя Шарлотты. Сам Гризвольд был против женитьбы, его пугала разница в религиозных убеждениях, которая была настолько велика, что один из друзей Гризвольда называл его жену «маленькая еврейка»[5][15]. Один из биографов Гризвольда, Джо Бэйлисс[9], утверждает, что Гризвольд в брачную ночь обнаружил у своей жены «некие физические отклонения, которые не позволяли ей быть женой», а биограф Эдгара По Кеннет Сильверман[5] утверждал, что она просто не могла иметь интимную близость. Гризвольд счёл брак не имеющим юридической силы и недействительным «как брак, заключённый между лицами одного пола, или при условии невозможности одной из сторон вести сексуальную жизнь»[9]. Тем не менее они вместе переехали в Чарльстон, родной город Шарлотты, где жили под одной крышей, хотя и в разных комнатах. Они оба были несчастливы, и в конце апреля 1846 года она наняла адвоката, который составил для неё соглашение о раздельном проживании с целью «окончательного и безоговорочного расставания и последующего развода»[9]. По соглашению Гризвольду запрещалось вступать в повторный брак, ему также выплачивалась сумма в размере 1000 долларов США в случае, если он оставит свою дочь Каролину на попечение семьи Мейерс[9]. После разрыва Гризвольд немедленно перебрался обратно в Филадельфию.

Переезд в Нью-Йорк

Несколькими годами позже Гризвольд переехал в Нью-Йорк, оставив свою младшую дочь Каролину в семье Мейерс, а старшую, Эмили, с родственниками по материнской линии. К этому времени за ним закрепилось прозвище «Турецкий султан» (англ. Grand Turk). Летом 1847 года Гризвольд решил составить антологию американской женской поэзии[9]. По его мнению, женская поэзия, в отличие от мужской, была лишена «интеллектуальности», а значит, их надо было разделять. В предисловии к антологии он написал: «Условия формирования эстетического вкуса у полов весьма различны, даже противоположны»[16][17].

Литературные произведения, выбранные им для сборника «Поэтессы Америки» (англ. The Female Poets of America), далеко не всегда являлись образчиками прекрасной поэзии, скорее наоборот, он старался выбирать те стихи, в которых делался акцент на традиционные ценности и мораль[17]. В том же году Гризвольд приступает к работе над книгой, которую сам считал своим magnum opus — большой биографический словарь. Гризвольд продолжал работу над ним в течение нескольких лет, широко его рекламировал, однако книга так и не вышла[9]. Он активно помогал американской писательнице и поэтессе Элизабет Эллет в публикации её книги «Женщины Войны за Независимость» (англ. Women of the American Revolution), и его здорово разозлило, что Эллет не отметила его помощь в благодарственной надписи к книге[9]. В июле 1848 года он посещает поэтессу Сару Хелен Уитман в её доме в Провиденс, к этому времени он уже страдал от вертиго и истощения, редко покидал свою квартиру в Нью-Йоркском Университете и с трудом обходился без опиума[5]. Осенью того же года у него случился эпилептический припадок, первый в череде многих последующих, от которых он будет страдать до конца своей жизни. Во время одного такого припадка Гризвольд упал с парома в Бруклине и чуть не утонул[5]. Он написал издателю Джеймсу Филдсу:

|

«Я в ужасном состоянии, как физически, так и умственно. Не знаю, чем всё это закончится… Я в изнеможении — между жизнью и смертью; между раем и адом» Оригинальный текст (англ.)

«I am in a terrible condition, physically and mentally. I do not know what the end will be ... I am exhausted—betwixt life and death—and heaven and hell» Из письма Р. У. Гризвольда[10]

|

|

В 1849 году большое расстройство Гризвольду причинила история с помещением в психиатрическую клинику его друга, Чарльза Фенно Хоффмана[9].

Гризвольд продолжал редактировать и писать критические очерки для различных изданий, как на постоянной основе, так и работая вне штата, включая полуторагодичный период работы на журнал The International Magazine с 1 июля 1850 по 1 апреля 1852[9]. Там он работал с такими авторами, как Элизабет Оакс Смит (англ.), Мэри Хьюит и Джон Томсон (англ.). 10 ноября 1855 года вышел номер журнала The Criterion, в котором Гризвольд опубликовал критический очерк на стихотворный сборник Уолта Уитмена «Листья травы», назвав сборник «кучей дурацкого хлама»[18]. Он также предположил, что Уитмен был гомосексуалом, намекая на «страшный грех, который нельзя упоминать меж Христиан»[19]. Уитмен позднее включил этот критический обзор в новое издание сборника «Листья травы», возможно, с целью демонстрации своего дистанцирования от принятых условностей[20]. Гризвольд был одним из первых, кто в XIX веке публично предположил гомосексуальносьи Уитмена[20].

Развод и третий брак

После недолгого романа с поэтессой Элис Кери (англ.) у Гризвольда начались отношения с Гарриет МакГриллс. Изначально Гризвольд не собирался разводиться с Шарлоттой Мейерс, поскольку опасался общественного резонанса и поскольку она любила и воспитывала его дочь[9]. Он подал на развод в Суд по гражданским делам (англ. the Court of Common Pleas) Филадельфии 25 марта 1852 года. Элизабет Эллет и Энн Стефенс (англ.) написали Мейерс, уговаривая её не давать развод Гризвольду, а затем написали МакГриллс, уговаривая её не вступать с ним в брак. Чтобы уговорить Мейерс дать развод, Гризвольд согласился оставить ей свою дочь Каролину, если Мейерс напишет заявление, что сама оставляет его. Она согласилась, и развод был оформлен 18 декабря 1852 года. Гризвольд больше не встречался со своей дочерью и Шарлоттой Мейерс[9]. Вскоре после этого, 26 декабря, Гризвольд и МакГриллс поженились и поселились в Нью-Йорке. 9 октября 1853 года у них родился сын Уильям[9].

Эллет и Стефенс продолжали писать бывшей жене Гризвольда, подталкивая её к оспариванию развода. В конце концов Мейерс удалось убедить, и 23 сентября 1853 года она подала апелляцию. Однако в суде были утеряны бумаги и с принятием апелляции вышла задержка. Осень 1853 года стала очень тяжелой для Гризвольда. Из-за взрыва газа в его доме случился пожар, при котором Гризвольд пострадал: у него были опалены ресницы и брови, он также лишился семи ногтей.

В это же время на краю гибели оказывается его 15-летняя дочь Эмили. Её объявили погибшей при крушении поезда в Коннектикуте. Прибывший на место Гризвольд увидел полевой морг и тела погибших. Дочь удалось найти и спасти ей жизнь[5]. 24 февраля 1856 года состоялось слушание в суде, на котором ни Гризвольд, ни Мейерс не появились, а Эллет и Стефенс давали показания против Гризвольда. Иск был отклонён. Утомлённая этими испытаниями, МакГриллс ушла от Гризвольда и переехала вместе со всей своей семьей в Бангор (Мэн)[9].

Смерть

Гризвольд умер от туберкулёза в Нью-Йорке 27 августа 1857 года. Его подруга, писательница Сара Анна Льюис, заявила, что вмешательство Элизабет Эллет пагубно сказалось на здоровье Гризвольда и что она «ускорила его смерть»[21]. Всё, что было найдено в его комнате после смерти, были портреты его, Эдгара По и Фрэнсис Осгуд[22]. Друг Гризвольда Чарльз Годфри Лиланд (англ.) нашёл у него на столе несколько документов, подготовленных для публикации, в которых Гризвольд нападал на некоторых писателей. Лиланд принял решение сжечь бумаги.

Похороны Гризвольда состоялись 30 августа. Его гроб несли Лиланд, Чарльз Фредерик Бриггс (англ.), Джордж Генри Мур (англ.) и Ричард Генри Стоддард (англ)[9]. В течение восьми лет останки Гризвольда покоились в склепе на кладбище Грин-Вуд, а 12 июля 1865 года были захоронены в могилу без надгробия[9]. Его обширная библиотека из более чем нескольких тысяч книг была распродана, а на вырученные деньги, 3000 долларов США, планировалось поставить памятник, который так и не был сооружён.

Влияние на культуру

- Осенью 2008 года вышел полуфантастический роман норвежского писателя Николая Фробениуса «Jeg skal vise dere frykten», повествующий о противостоянии Эдгара По и Руфуса Гризвольда.[23]

Напишите отзыв о статье "Гризвольд, Руфус Уилмот"

Примечания

- ↑ Герви Аллен. [www.litru.ru/?book=50643&page=71 Эдгар По]. — М.: Молодая гвардия, 1984. — С. 71. — 336 с. — (Жизнь замечательных людей). — 100 000 экз.

- ↑ Зверев А. М. [www.philology.ru/literature3/zverev-03.htm Вдохновенная математика Эдгара По]. — Русский Филологический Портал.

- ↑ books.google.ru/books?id=YJEIAQAAIAAJ

- ↑ Ludwig (Rufus Griswold) Death of Edgar Allan Poe // New York Tribune. — New York, 1849, Oct. 9.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. — New York: Harper Perennial, 1991. — ISBN 0060923318.

- ↑ англ. «solitary soul, wandering through the world, a homeless, joyless outcast»

- ↑ 1 2 3 4 Tomc, Sandra М. Poe and His Circle // «The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe» / Kevin J. Hayes. — Cambridge University Press, 2002. — P. 26. — 267 p. — ISBN 0-521-79727-6.

- ↑ англ. «come to me if you love me»

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Joy Bayless. Rufus Wilmot Griswold: Poe's literary executor. — Vanderbilt University Press, 1943. — 320 p.

- ↑ 1 2 3 Meyers, Jeffrey. Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. — New York: Cooper Square Press, 1992. — ISBN 0815410387.

- ↑ Widmer, Edward L. «Young America: The Flowering of Democracy in New York». — New York: Oxford University Press, 1999. — P. 121. — ISBN 0-19-5140462-1.

- ↑ Oberholtzer, Ellis Paxson. «The Literary History of Philadelphia». — Philadelphia: George W. Jacobs & Co., 1906. — P. 298. — ISBN 1-93-210945-5.

- ↑ Kennedy, J. Gerald. Poe, Death, and the Life of Writing. — Yale University Press, 1987. — ISBN 0300037732.

- ↑ Bryan, William Alfred. «George Washington in American Literature 1775–1865». — New York: Columbia University Press, 1952. — P. 103.

- ↑ англ. «the little Jewess»

- ↑ англ. The conditions of aesthetic ability in the two sexes are probably distinct, or even opposite

- ↑ 1 2 Watts, Emily Stipes. The Poetry of American Women from 1632 to 1945. — Austin, Texas: University of Texas Press, 1977. — P. 70–71. — ISBN 0-292-76540-2.

- ↑ англ. «a mass of stupid filth»

- ↑ англ. that horrible sin not to be mentioned among Christians

- ↑ 1 2 Loving, Jerome. Walt Whitman: The Song of Himself. — University of California Press, 1999. — P. 184-185. — ISBN 0520226879.

- ↑ Phillips, Mary. Edgar Allan Poe: The Man. — Chicago: The John C. Winston Co., 1926. — Vol. 2.

- ↑ Rosenheim, Shawn James. The Cryptographic Imagination: Secret Writing from Edgar Poe to the Internet. — The Johns Hopkins University Press, 1997. — P. 123. — ISBN 978-0801853326.

- ↑ [eng.gyldendal.no/Gyldendal/Authors/Frobenius-Nikolaj Nikolaj Frobenius] (англ.). Gyldendal. — Справка о жизни и творчестве Николая Фробениуса на официальном сайте издательства. Проверено 8 июля 2011. [www.webcitation.org/67U7bSvhF Архивировано из первоисточника 7 мая 2012].

Отрывок, характеризующий Гризвольд, Руфус Уилмот

4 го приезжает первый курьер из Петербурга. Приносят чемоданы в кабинет фельдмаршала, который любит всё делать сам. Меня зовут, чтобы помочь разобрать письма и взять те, которые назначены нам. Фельдмаршал, предоставляя нам это занятие, ждет конвертов, адресованных ему. Мы ищем – но их не оказывается. Фельдмаршал начинает волноваться, сам принимается за работу и находит письма от государя к графу Т., князю В. и другим. Он приходит в сильнейший гнев, выходит из себя, берет письма, распечатывает их и читает письма Императора, адресованные другим… Затем пишет знаменитый суточный приказ генералу Бенигсену.Фельдмаршал сердится на государя, и наказывает всех нас: неправда ли это логично!

Вот первое действие. При следующих интерес и забавность возрастают, само собой разумеется. После отъезда фельдмаршала оказывается, что мы в виду неприятеля, и необходимо дать сражение. Буксгевден, главнокомандующий по старшинству, но генерал Бенигсен совсем не того же мнения, тем более, что он с своим корпусом находится в виду неприятеля, и хочет воспользоваться случаем дать сражение самостоятельно. Он его и дает.

Это пултуская битва, которая считается великой победой, но которая совсем не такова, по моему мнению. Мы штатские имеем, как вы знаете, очень дурную привычку решать вопрос о выигрыше или проигрыше сражения. Тот, кто отступил после сражения, тот проиграл его, вот что мы говорим, и судя по этому мы проиграли пултуское сражение. Одним словом, мы отступаем после битвы, но посылаем курьера в Петербург с известием о победе, и генерал Бенигсен не уступает начальствования над армией генералу Буксгевдену, надеясь получить из Петербурга в благодарность за свою победу звание главнокомандующего. Во время этого междуцарствия, мы начинаем очень оригинальный и интересный ряд маневров. План наш не состоит более, как бы он должен был состоять, в том, чтобы избегать или атаковать неприятеля, но только в том, чтобы избегать генерала Буксгевдена, который по праву старшинства должен бы был быть нашим начальником. Мы преследуем эту цель с такой энергией, что даже переходя реку, на которой нет бродов, мы сжигаем мост, с целью отдалить от себя нашего врага, который в настоящее время не Бонапарт, но Буксгевден. Генерал Буксгевден чуть чуть не был атакован и взят превосходными неприятельскими силами, вследствие одного из таких маневров, спасавших нас от него. Буксгевден нас преследует – мы бежим. Только что он перейдет на нашу сторону реки, мы переходим на другую. Наконец враг наш Буксгевден ловит нас и атакует. Оба генерала сердятся и дело доходит до вызова на дуэль со стороны Буксгевдена и припадка падучей болезни со стороны Бенигсена. Но в самую критическую минуту курьер, который возил в Петербург известие о пултуской победе, возвращается и привозит нам назначение главнокомандующего, и первый враг – Буксгевден побежден. Мы теперь можем думать о втором враге – Бонапарте. Но оказывается, что в эту самую минуту возникает перед нами третий враг – православное , которое громкими возгласами требует хлеба, говядины, сухарей, сена, овса, – и мало ли чего еще! Магазины пусты, дороги непроходимы. Православное начинает грабить, и грабёж доходит до такой степени, о которой последняя кампания не могла вам дать ни малейшего понятия. Половина полков образуют вольные команды, которые обходят страну и все предают мечу и пламени. Жители разорены совершенно, больницы завалены больными, и везде голод. Два раза мародеры нападали даже на главную квартиру, и главнокомандующий принужден был взять баталион солдат, чтобы прогнать их. В одно из этих нападений у меня унесли мой пустой чемодан и халат. Государь хочет дать право всем начальникам дивизии расстреливать мародеров, но я очень боюсь, чтобы это не заставило одну половину войска расстрелять другую.]

Князь Андрей сначала читал одними глазами, но потом невольно то, что он читал (несмотря на то, что он знал, на сколько должно было верить Билибину) больше и больше начинало занимать его. Дочитав до этого места, он смял письмо и бросил его. Не то, что он прочел в письме, сердило его, но его сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него, жизнь могла волновать его. Он закрыл глаза, потер себе лоб рукою, как будто изгоняя всякое участие к тому, что он читал, и прислушался к тому, что делалось в детской. Вдруг ему показался за дверью какой то странный звук. На него нашел страх; он боялся, не случилось ли чего с ребенком в то время, как он читал письмо. Он на цыпочках подошел к двери детской и отворил ее.

В ту минуту, как он входил, он увидал, что нянька с испуганным видом спрятала что то от него, и что княжны Марьи уже не было у кроватки.

– Мой друг, – послышался ему сзади отчаянный, как ему показалось, шопот княжны Марьи. Как это часто бывает после долгой бессонницы и долгого волнения, на него нашел беспричинный страх: ему пришло в голову, что ребенок умер. Всё, что oн видел и слышал, казалось ему подтверждением его страха.

«Всё кончено», подумал он, и холодный пот выступил у него на лбу! Он растерянно подошел к кроватке, уверенный, что он найдет ее пустою, что нянька прятала мертвого ребенка. Он раскрыл занавески, и долго его испуганные, разбегавшиеся глаза не могли отыскать ребенка. Наконец он увидал его: румяный мальчик, раскидавшись, лежал поперек кроватки, спустив голову ниже подушки и во сне чмокал, перебирая губками, и ровно дышал.

Князь Андрей обрадовался, увидав мальчика так, как будто бы он уже потерял его. Он нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, он дотронулся рукой до головы – даже волосы были мокры: так сильно вспотел ребенок. Не только он не умер, но теперь очевидно было, что кризис совершился и что он выздоровел. Князю Андрею хотелось схватить, смять, прижать к своей груди это маленькое, беспомощное существо; он не смел этого сделать. Он стоял над ним, оглядывая его голову, ручки, ножки, определявшиеся под одеялом. Шорох послышался подле него, и какая то тень показалась ему под пологом кроватки. Он не оглядывался и всё слушал, глядя в лицо ребенка, его ровное дыханье. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кроватке, подняла полог и опустила его за собою. Князь Андрей, не оглядываясь, узнал ее и протянул к ней руку. Она сжала его руку.

– Он вспотел, – сказал князь Андрей.

– Я шла к тебе, чтобы сказать это.

Ребенок во сне чуть пошевелился, улыбнулся и потерся лбом о подушку.

Князь Андрей посмотрел на сестру. Лучистые глаза княжны Марьи, в матовом полусвете полога, блестели более обыкновенного от счастливых слёз, которые стояли в них. Княжна Марья потянулась к брату и поцеловала его, слегка зацепив за полог кроватки. Они погрозили друг другу, еще постояли в матовом свете полога, как бы не желая расстаться с этим миром, в котором они втроем были отделены от всего света. Князь Андрей первый, путая волосы о кисею полога, отошел от кроватки. – Да. это одно что осталось мне теперь, – сказал он со вздохом.

Вскоре после своего приема в братство масонов, Пьер с полным написанным им для себя руководством о том, что он должен был делать в своих имениях, уехал в Киевскую губернию, где находилась большая часть его крестьян.

Приехав в Киев, Пьер вызвал в главную контору всех управляющих, и объяснил им свои намерения и желания. Он сказал им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работой, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказываема помощь, что наказания должны быть употребляемы увещательные, а не телесные, что в каждом имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы. Некоторые управляющие (тут были и полуграмотные экономы) слушали испуганно, предполагая смысл речи в том, что молодой граф недоволен их управлением и утайкой денег; другие, после первого страха, находили забавным шепелявенье Пьера и новые, неслыханные ими слова; третьи находили просто удовольствие послушать, как говорит барин; четвертые, самые умные, в том числе и главноуправляющий, поняли из этой речи то, каким образом надо обходиться с барином для достижения своих целей.

Главноуправляющий выразил большое сочувствие намерениям Пьера; но заметил, что кроме этих преобразований необходимо было вообще заняться делами, которые были в дурном состоянии.

Несмотря на огромное богатство графа Безухого, с тех пор, как Пьер получил его и получал, как говорили, 500 тысяч годового дохода, он чувствовал себя гораздо менее богатым, чем когда он получал свои 10 ть тысяч от покойного графа. В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет. В Совет платилось около 80 ти тысяч по всем имениям; около 30 ти тысяч стоило содержание подмосковной, московского дома и княжон; около 15 ти тысяч выходило на пенсии, столько же на богоугодные заведения; графине на прожитье посылалось 150 тысяч; процентов платилось за долги около 70 ти тысяч; постройка начатой церкви стоила эти два года около 10 ти тысяч; остальное около 100 та тысяч расходилось – он сам не знал как, и почти каждый год он принужден был занимать. Кроме того каждый год главноуправляющий писал то о пожарах, то о неурожаях, то о необходимости перестроек фабрик и заводов. И так, первое дело, представившееся Пьеру, было то, к которому он менее всего имел способности и склонности – занятие делами.

Пьер с главноуправляющим каждый день занимался . Но он чувствовал, что занятия его ни на шаг не подвигали дела. Он чувствовал, что его занятия происходят независимо от дела, что они не цепляют за дело и не заставляют его двигаться. С одной стороны главноуправляющий выставлял дела в самом дурном свете, показывая Пьеру необходимость уплачивать долги и предпринимать новые работы силами крепостных мужиков, на что Пьер не соглашался; с другой стороны, Пьер требовал приступления к делу освобождения, на что управляющий выставлял необходимость прежде уплатить долг Опекунского совета, и потому невозможность быстрого исполнения.

Управляющий не говорил, что это совершенно невозможно; он предлагал для достижения этой цели продажу лесов Костромской губернии, продажу земель низовых и крымского именья. Но все эти операции в речах управляющего связывались с такою сложностью процессов, снятия запрещений, истребований, разрешений и т. п., что Пьер терялся и только говорил ему:

– Да, да, так и сделайте.

Пьер не имел той практической цепкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дело, и потому он не любил его и только старался притвориться перед управляющим, что он занят делом. Управляющий же старался притвориться перед графом, что он считает эти занятия весьма полезными для хозяина и для себя стеснительными.

В большом городе нашлись знакомые; незнакомые поспешили познакомиться и радушно приветствовали вновь приехавшего богача, самого большого владельца губернии. Искушения по отношению главной слабости Пьера, той, в которой он признался во время приема в ложу, тоже были так сильны, что Пьер не мог воздержаться от них. Опять целые дни, недели, месяцы жизни Пьера проходили так же озабоченно и занято между вечерами, обедами, завтраками, балами, не давая ему времени опомниться, как и в Петербурге. Вместо новой жизни, которую надеялся повести Пьер, он жил всё тою же прежней жизнью, только в другой обстановке.

Из трех назначений масонства Пьер сознавал, что он не исполнял того, которое предписывало каждому масону быть образцом нравственной жизни, и из семи добродетелей совершенно не имел в себе двух: добронравия и любви к смерти. Он утешал себя тем, что за то он исполнял другое назначение, – исправление рода человеческого и имел другие добродетели, любовь к ближнему и в особенности щедрость.

Весной 1807 года Пьер решился ехать назад в Петербург. По дороге назад, он намеревался объехать все свои именья и лично удостовериться в том, что сделано из того, что им предписано и в каком положении находится теперь тот народ, который вверен ему Богом, и который он стремился облагодетельствовать.

Главноуправляющий, считавший все затеи молодого графа почти безумством, невыгодой для себя, для него, для крестьян – сделал уступки. Продолжая дело освобождения представлять невозможным, он распорядился постройкой во всех имениях больших зданий школ, больниц и приютов; для приезда барина везде приготовил встречи, не пышно торжественные, которые, он знал, не понравятся Пьеру, но именно такие религиозно благодарственные, с образами и хлебом солью, именно такие, которые, как он понимал барина, должны были подействовать на графа и обмануть его.

Южная весна, покойное, быстрое путешествие в венской коляске и уединение дороги радостно действовали на Пьера. Именья, в которых он не бывал еще, были – одно живописнее другого; народ везде представлялся благоденствующим и трогательно благодарным за сделанные ему благодеяния. Везде были встречи, которые, хотя и приводили в смущение Пьера, но в глубине души его вызывали радостное чувство. В одном месте мужики подносили ему хлеб соль и образ Петра и Павла, и просили позволения в честь его ангела Петра и Павла, в знак любви и благодарности за сделанные им благодеяния, воздвигнуть на свой счет новый придел в церкви. В другом месте его встретили женщины с грудными детьми, благодаря его за избавление от тяжелых работ. В третьем именьи его встречал священник с крестом, окруженный детьми, которых он по милостям графа обучал грамоте и религии. Во всех имениях Пьер видел своими глазами по одному плану воздвигавшиеся и воздвигнутые уже каменные здания больниц, школ, богаделен, которые должны были быть, в скором времени, открыты. Везде Пьер видел отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных против прежнего, и слышал за то трогательные благодарения депутаций крестьян в синих кафтанах.

Пьер только не знал того, что там, где ему подносили хлеб соль и строили придел Петра и Павла, было торговое село и ярмарка в Петров день, что придел уже строился давно богачами мужиками села, теми, которые явились к нему, а что девять десятых мужиков этого села были в величайшем разорении. Он не знал, что вследствие того, что перестали по его приказу посылать ребятниц женщин с грудными детьми на барщину, эти самые ребятницы тем труднейшую работу несли на своей половине. Он не знал, что священник, встретивший его с крестом, отягощал мужиков своими поборами, и что собранные к нему ученики со слезами были отдаваемы ему, и за большие деньги были откупаемы родителями. Он не знал, что каменные, по плану, здания воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьян, уменьшенную только на бумаге. Он не знал, что там, где управляющий указывал ему по книге на уменьшение по его воле оброка на одну треть, была наполовину прибавлена барщинная повинность. И потому Пьер был восхищен своим путешествием по именьям, и вполне возвратился к тому филантропическому настроению, в котором он выехал из Петербурга, и писал восторженные письма своему наставнику брату, как он называл великого мастера.

«Как легко, как мало усилия нужно, чтобы сделать так много добра, думал Пьер, и как мало мы об этом заботимся!»

Он счастлив был выказываемой ему благодарностью, но стыдился, принимая ее. Эта благодарность напоминала ему, на сколько он еще больше бы был в состоянии сделать для этих простых, добрых людей.

Главноуправляющий, весьма глупый и хитрый человек, совершенно понимая умного и наивного графа, и играя им, как игрушкой, увидав действие, произведенное на Пьера приготовленными приемами, решительнее обратился к нему с доводами о невозможности и, главное, ненужности освобождения крестьян, которые и без того были совершенно счастливы.

Пьер втайне своей души соглашался с управляющим в том, что трудно было представить себе людей, более счастливых, и что Бог знает, что ожидало их на воле; но Пьер, хотя и неохотно, настаивал на том, что он считал справедливым. Управляющий обещал употребить все силы для исполнения воли графа, ясно понимая, что граф никогда не будет в состоянии поверить его не только в том, употреблены ли все меры для продажи лесов и имений, для выкупа из Совета, но и никогда вероятно не спросит и не узнает о том, как построенные здания стоят пустыми и крестьяне продолжают давать работой и деньгами всё то, что они дают у других, т. е. всё, что они могут давать.

В самом счастливом состоянии духа возвращаясь из своего южного путешествия, Пьер исполнил свое давнишнее намерение заехать к своему другу Болконскому, которого он не видал два года.

Богучарово лежало в некрасивой, плоской местности, покрытой полями и срубленными и несрубленными еловыми и березовыми лесами. Барский двор находился на конце прямой, по большой дороге расположенной деревни, за вновь вырытым, полно налитым прудом, с необросшими еще травой берегами, в середине молодого леса, между которым стояло несколько больших сосен.

Барский двор состоял из гумна, надворных построек, конюшень, бани, флигеля и большого каменного дома с полукруглым фронтоном, который еще строился. Вокруг дома был рассажен молодой сад. Ограды и ворота были прочные и новые; под навесом стояли две пожарные трубы и бочка, выкрашенная зеленой краской; дороги были прямые, мосты были крепкие с перилами. На всем лежал отпечаток аккуратности и хозяйственности. Встретившиеся дворовые, на вопрос, где живет князь, указали на небольшой, новый флигелек, стоящий у самого края пруда. Старый дядька князя Андрея, Антон, высадил Пьера из коляски, сказал, что князь дома, и проводил его в чистую, маленькую прихожую.

Пьера поразила скромность маленького, хотя и чистенького домика после тех блестящих условий, в которых последний раз он видел своего друга в Петербурге. Он поспешно вошел в пахнущую еще сосной, не отштукатуренную, маленькую залу и хотел итти дальше, но Антон на цыпочках пробежал вперед и постучался в дверь.

– Ну, что там? – послышался резкий, неприятный голос.

– Гость, – отвечал Антон.

– Проси подождать, – и послышался отодвинутый стул. Пьер быстрыми шагами подошел к двери и столкнулся лицом к лицу с выходившим к нему, нахмуренным и постаревшим, князем Андреем. Пьер обнял его и, подняв очки, целовал его в щеки и близко смотрел на него.

– Вот не ждал, очень рад, – сказал князь Андрей. Пьер ничего не говорил; он удивленно, не спуская глаз, смотрел на своего друга. Его поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то, что похудел, побледнел, возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним.

- Родившиеся 13 февраля

- Родившиеся в 1815 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Вермонте

- Умершие 27 августа

- Умершие в 1857 году

- Умершие в Нью-Йорке

- Литературоведы по алфавиту

- Литературоведы США

- Литературоведы XIX века

- Поэты по алфавиту

- Поэты США

- Поэты XIX века

- Литературные критики по алфавиту

- Литературные критики США

- Литературные критики XIX века

- Писатели по алфавиту

- Эдгар Аллан По

- Умершие от туберкулёза

- Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»