Кайботт, Гюстав

| Гюстав Кайботт | |

| фр. Gustave Caillebotte | |

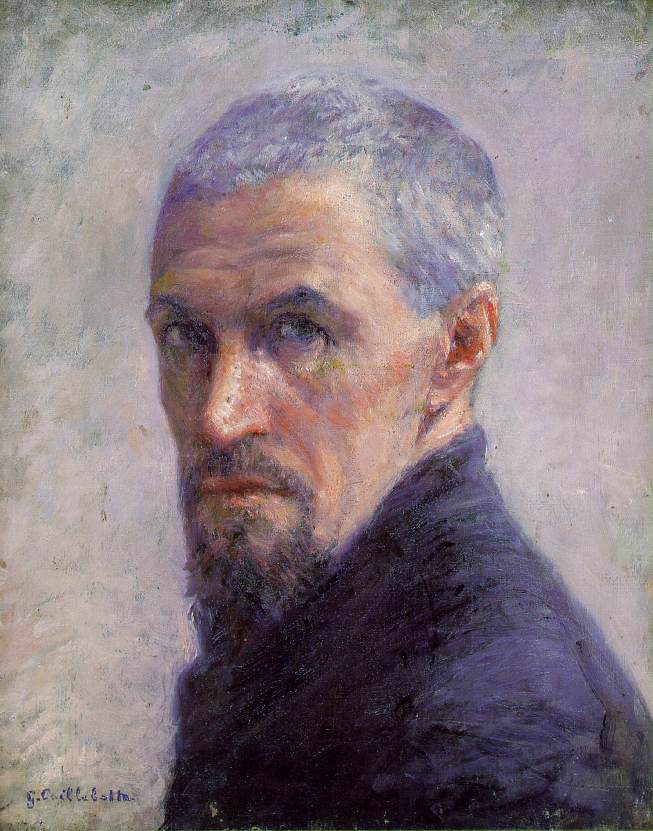

Автопортрет, 1892 | |

| Место рождения: | |

|---|---|

| Место смерти: | |

| Гражданство: | |

| Стиль: | |

| Награды: | |

Гюстав Кайботт (фр. Gustave Caillebotte; 1848—1894) — французский коллекционер и живописец, представитель импрессионизма. Один из «отцов филателии».

Содержание

Биография

Гюстав Кайботт родился 19 августа 1848 г. в Париже в семье, принадлежавшей к высшим слоям парижского общества. Его отцу, Марсиалю Кайботту (фр. Martial Caillebotte) (1799—1874), досталось в наследство текстильное производство, он также служил судьей в Сенском трибунале по торговле. Марсиаль Кайботт дважды овдовел, прежде чем женился на матери Гюстава, Селесте Дофрень (фр. Céleste Daufresne, 1819—1878). Помимо Гюстава у них было ещё двое сыновей — Рене (1851—1876) и Марсиаль (1853—1910).

Кайботт родился в доме на парижской улице Фобур-Сен-Дени и жил там до 1866 г., пока его отец не построил дом на улице Миромениль в Париже. Семья Гюстава проводила летом много времени в Йере — городе на одноименной реке примерно в 15 км к югу от Парижа, после того как в 1860 г. Марсиаль Кайботт купил там поместье. Примерно в это время Гюстав стал заниматься живописью. Многие картины Кайботта изображают членов его семьи и повседневную жизнь. На полотне «Молодой человек у окна» (1875 г.) запечатлен Рене в доме на улице Миромениль, а на «Апельсиновых деревьях» (1878 г.) изображён Марсиаль с двоюродной сестрой Зое в их саду в Йере; на «Портретах в сельской местности» (1875 г.) изображены мать Кайботта, его тётя, кузина и друг семьи.

Кайботт завершил юридическое образование в 1868 году в лицее Людовика Великого и получил лицензию на практическую деятельность в 1870 году. Вскоре после этого он принял участие во франко-прусской войне. После войны Кайботт посещал студию художника Леона Бонна, где изучал живопись. В 1873 году Кайботт поступил в школу изящных искусств, но, по-видимому, учился в ней недостаточно серьёзно. В это же время Кайботт встретился и познакомился с несколькими художниками, работавшими вне рамок официальных французских академий, в том числе с Эдгаром Дега и Джузеппе де Ниттисом, и посетил первую выставку импрессионистов в 1874 г. (но не участвовал в ней).

Кайботт завершил юридическое образование в 1868 году в лицее Людовика Великого и получил лицензию на практическую деятельность в 1870 году. Вскоре после этого он принял участие во франко-прусской войне. После войны Кайботт посещал студию художника Леона Бонна, где изучал живопись. В 1873 году Кайботт поступил в школу изящных искусств, но, по-видимому, учился в ней недостаточно серьёзно. В это же время Кайботт встретился и познакомился с несколькими художниками, работавшими вне рамок официальных французских академий, в том числе с Эдгаром Дега и Джузеппе де Ниттисом, и посетил первую выставку импрессионистов в 1874 г. (но не участвовал в ней).

После смерти отца в 1874 г. и матери в 1878 г. Гюстав получил солидное состояние, что позволило ему заниматься живописью, не заботясь о продаже своих работ. У него также появилась возможность участвовать в финансировании выставок импрессионистов и поддерживать его коллег и друзей-художников (в том числе Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писарро и др.), покупая их работы, а также — по крайней мере, в случае Моне — оплачивая аренду студии.

Кайботт скончался 21 февраля 1894 года во время работы в своём саду в Женвилье. Он похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Длительное время репутация Кайботта как мецената была значительно выше, чем его репутация художника. Через семьдесят лет после его смерти историки искусства начали пересматривать его художественное наследие.

Творчество

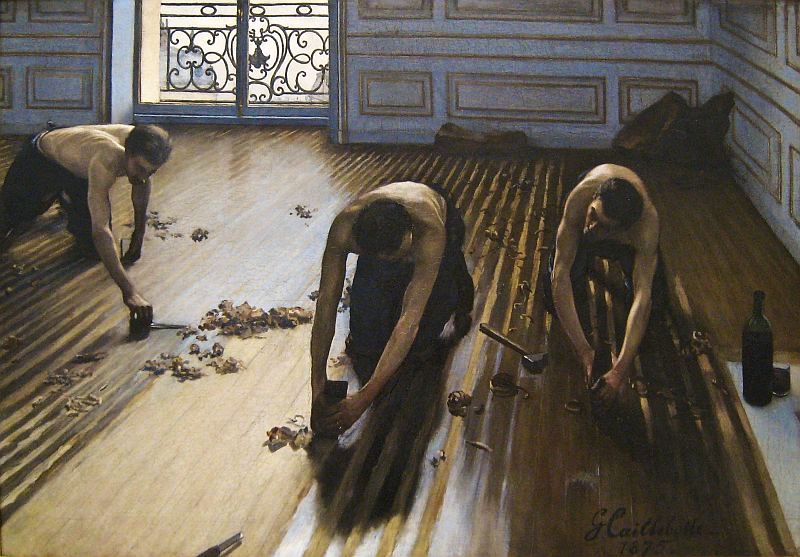

Кайботт писал в стиле реализма. Как и его предшественники Жан-Франсуа Милле и Гюстав Курбе, а также его современник Дега, Кайботт хотел изображать реальность такой, как она есть и как он её видит, надеясь таким образом уменьшить присущую живописи драматичность. Он также разделял приверженность импрессионистов в передаче реальности. Кайботт писал много семейных сцен, интерьеров, и пейзажей в Йере, но наиболее известными его картинами стали полотна, посвящённые Парижу, как, например, «Паркетчики» (1875), «Мост Европы» (1876) и «Дождливый день в Батиньольском квартале» (1877). Эти полотна вызывали споры из-за их незамысловатого, зачастую очень простого сюжета и преувеличенно углублённой перспективы. Наклонная поверхность, общая для этих картин, является характерной чертой творчества Кайботта, возникшая под влиянием японской графики и новой технологии фотографии.

Кайботт писал в стиле реализма. Как и его предшественники Жан-Франсуа Милле и Гюстав Курбе, а также его современник Дега, Кайботт хотел изображать реальность такой, как она есть и как он её видит, надеясь таким образом уменьшить присущую живописи драматичность. Он также разделял приверженность импрессионистов в передаче реальности. Кайботт писал много семейных сцен, интерьеров, и пейзажей в Йере, но наиболее известными его картинами стали полотна, посвящённые Парижу, как, например, «Паркетчики» (1875), «Мост Европы» (1876) и «Дождливый день в Батиньольском квартале» (1877). Эти полотна вызывали споры из-за их незамысловатого, зачастую очень простого сюжета и преувеличенно углублённой перспективы. Наклонная поверхность, общая для этих картин, является характерной чертой творчества Кайботта, возникшая под влиянием японской графики и новой технологии фотографии.

Приемы усечения и увеличения, встречающиеся в работах Кайботта, возможно являются следствием его интереса к фотографии. Во многих работах Кайботт использует очень высокий угол зрения, как, например, изображение балконов на «Крыши под снегом» (1878 г.) и «Бульвар, вид сверху» (1880 г.). В живописной карьере Кайботта наступил резкий спад в 1890-х гг., когда он перестал писать крупноформатные полотна и выставлять свои работы. В 1881 г. он приобрёл в собственность поместье в Пети-Женвилье на берегах Сены близ Аржантёя и переехал туда жить в 1888 г. Он посвятил себя садоводству и строительству гоночных яхт, проводил много времени с братом Марсиалем и другом Ренуаром, которые часто останавливались в Пети-Женвилье. Как утверждают многие источники, незадолго до смерти у него была любовная связь с женщиной гораздо моложе его, Эмили Шлаух, однако этому нет официальных свидетельств.

Увлечения и коллекции Кайботта

Кайботт использовал своё состояние для финансирования различного рода хобби, которыми он занимался с большим воодушевлением, в том числе разведением орхидей, строительством яхт, и даже дизайном текстиля — женщины на его картинах «Мадам Буассьер с вязаньем» (1877 г.) и «Портрет мадам Кайботт» (1877 г.), вероятно, работали по образцам, созданным Кайботтом.

Одним из серьёзных увлечений художника было коллекционирование почтовых марок, в чём он настолько сильно преуспел, что был посмертно записан в почётный «Список выдающихся филателистов» как один из «отцов филателии». Его филателистическая коллекция теперь находится в Британском музее.

В своем завещании Кайботт подарил большую коллекцию живописи французскому правительству. Эта коллекция включала шестьдесят восемь картин различных художников: Камиля Писарро (19), Клода Моне (14), Пьера-Огюста Ренуара (10), Альфреда Сислея (9), Эдгара Дега (7), Поля Сезанна (5) и Эдуара Мане (4).

На момент смерти Кайботта импрессионисты всё ещё были не в чести у французского истеблишмента от искусства, где по-прежнему доминировали представители академического направления, в особенности у Академии изящных искусств. Кайботт понял, что шедевры его коллекции, вероятно, исчезнут на «чердаках» и в «провинциальных музеях». Поэтому он завещал разместить свою коллекцию в Люксембургском дворце, где находились работы современных художников, а затем в Лувре.

Французское правительство не согласилось с этими условиями. В феврале 1896 г. оно, наконец, заключило соглашение с Ренуаром, который был душеприказчиком Кайботта, согласно которому тридцать восемь картин были размещены в Люксембургском дворце. Остальные двадцать девять картин (одну Ренуар взял в качестве оплаты за свои услуги душеприказчика) предлагались французскому правительству ещё дважды — в 1904 и 1908 гг., и оба раза был получен отказ. Когда правительство наконец попыталось потребовать их в 1928 г., этому воспротивилась вдова сына Кайботта. Большинство оставшихся работ были приобретены C. Альбертом Барнсом и в настоящее время принадлежат Фонду Барнса в Филадельфии.

Сорок работ самого Кайботта находятся сейчас в Музее Орсэ. Его полотно «Человек на балконе, бульвар Осман», написанное в 1880 г., было продано в 2000 г. за более чем 14,3 миллионов долларов США. Другая картина, «Мужчина в ванной» (1884), была продана в 2011 г. примерно за 17 миллионов долларов США.

Галерея

- Gustave Caillebotte - Jour de pluie à Paris.jpg

- Caillebotteraboteurs.jpg

- G. Caillebotte - Fruits sur un étalage.jpg

Фрукты на лотке

- Caillebotte oarsmen.jpg

Гребцы

- Caillebotte-PontdeL'Europe-Geneva.jpg

- G. Caillebotte - Un balcon (1880).jpg

Балкон на бульваре Осман

- G. Caillebotte - Les orangers.jpg

- Vue de toits (Effet de neige) - Gustave Caillebotte.jpg

Напишите отзыв о статье "Кайботт, Гюстав"

Литература

- Berhaut, Marie. Gustave Caillebotte: Catalogue raisonné des peintures et pastels. Paris: Wildenstein Institute, 1994.

- Broude, Norma, Ed. Gustave Caillebotte and the Fashioning of Identity in Impressionist Paris. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2002.

- Distel, Anne. Gustave Caillebotte: The Unknown Impressionist. London: The Royal Academy of Arts, London, 1996.

- Varnedoe, Kirk. Gustave Caillebotte. New Haven: Yale University Press, 1987. ISBN 0-300-03722-8

- Wittmer, Pierre. Caillebotte and His Garden at Yerres. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1991.

Примечания

Ссылки

- [vpn.int.ru/index.php?name=Album&file=index&do=showgall&gid=109 Гюстав Кайботт. Виртуальная галерея работ]

- [nnm.ru/blogs/Puteec/gyustav_kaybott_xixe_gustave_caillebotte/ Гюстав Кайботт | XIXe | Gustave Caillebotte]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||

Отрывок, характеризующий Кайботт, Гюстав

Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперанского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих, – этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Болконский. Князя Андрея поразило необычайное, презрительное спокойствие, с которым Сперанский отвечал старику. Он, казалось, с неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Сперанский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю.Поговорив несколько времени в общем кругу, Сперанский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

– Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем, – сказал он, кротко презрительно улыбаясь и этой улыбкой как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. – Я вас знаю давно: во первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей; а во вторых, потому что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающим такие толки и пересуды.

– Да, – сказал князь Андрей, – отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

– Ваш батюшка, человек старого века, очевидно стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстановляющую только естественную справедливость.

– Я думаю однако, что есть основание и в этих осуждениях… – сказал князь Андрей, стараясь бороться с влиянием Сперанского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним: он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Сперанским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека.

– Основание для личного честолюбия может быть, – тихо вставил свое слово Сперанский.

– Отчасти и для государства, – сказал князь Андрей.

– Как вы разумеете?… – сказал Сперанский, тихо опустив глаза.

– Я почитатель Montesquieu, – сказал князь Андрей. – И его мысль о том, что le рrincipe des monarchies est l'honneur, me parait incontestable. Certains droits еt privileges de la noblesse me paraissent etre des moyens de soutenir ce sentiment. [основа монархий есть честь, мне кажется несомненной. Некоторые права и привилегии дворянства мне кажутся средствами для поддержания этого чувства.]

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно мысль князя Андрея показалась ему занимательною.

– Si vous envisagez la question sous ce point de vue, [Если вы так смотрите на предмет,] – начал он, с очевидным затруднением выговаривая по французски и говоря еще медленнее, чем по русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что честь, l'honneur, не может поддерживаться преимуществами вредными для хода службы, что честь, l'honneur, есть или: отрицательное понятие неделанья предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его.

Доводы его были сжаты, просты и ясны.

Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный Legion d'honneur [Ордену почетного легиона] великого императора Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

– Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели, – сказал князь Андрей: – всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение.

– Но вы им не хотели воспользоваться, князь, – сказал Сперанский, улыбкой показывая, что он, неловкий для своего собеседника спор, желает прекратить любезностью. – Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, – прибавил он, – то я, переговорив с Магницким, сообщу вам то, что может вас интересовать, и кроме того буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами. – Он, закрыв глаза, поклонился, и a la francaise, [на французский манер,] не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

Первое время своего пребыванья в Петербурге, князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей, выработавшийся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге.

С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал 4 или 5 необходимых визитов или rendez vous [свиданий] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть во время, отнимали большую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне.

Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не думал.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский с глазу на глаз, приняв Болконского, долго и доверчиво говорил с ним, сделал сильное впечатление на князя Андрея.

Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что он легко поверил, что в Сперанском он нашел этот идеал вполне разумного и добродетельного человека. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые, человеческие, не геройские стороны, но теперь этот странный для него логический склад ума тем более внушал ему уважения, что он не вполне понимал его. Кроме того, Сперанский, потому ли что он оценил способности князя Андрея, или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единственным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных, и разумность и глубину своих мыслей.

Во время длинного их разговора в середу вечером, Сперанский не раз говорил: «У нас смотрят на всё, что выходит из общего уровня закоренелой привычки…» или с улыбкой: «Но мы хотим, чтоб и волки были сыты и овцы целы…» или: «Они этого не могут понять…» и всё с таким выраженьем, которое говорило: «Мы: вы да я, мы понимаем, что они и кто мы ».

Этот первый, длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Всё представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского. Всё было так, всё было хорошо, но одно смущало князя Андрея: это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского, и его белая, нежная рука, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть. Зеркальный взгляд и нежная рука эта почему то раздражали князя Андрея. Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своих мнений. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмеивался над противниками, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял.) Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора.

Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя всё таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли всё то, что я думаю и всё то, во что я верю? И этот то особенный склад ума Сперанского более всего привлекал к себе князя Андрея.

Первое время своего знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пошло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому, и бессознательно усиливать его в самом себе.