Дарданелльская операция (1807)

| Дарданелльская операция 1807 года | |||

| Основной конфликт: Англо-турецкая война (1807—1809), Наполеоновские войны | |||

| |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Победа турок | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Дарданелльская операция 1807 года — неудачная попытка Королевского флота нейтрализовать оттоманский флот в ходе англо-турецкой войны 1807—1809 годов, части Наполеоновских войн.

Содержание

Преамбула

В 1807 году вице-адмирал Дакворт был назначен заместителем командующего Средиземноморским флотом Коллингвуда, в основном из соображений иметь для совместных действий с русской эскадрой адмирала чином выше Сенявина.[1] Турецкий султан к тому времени перешел на сторону Франции. Русская историография настаивает, что кампания против Турции была новой русско-турецкой войной. С точки зрения Британии, этот эпизод был продолжением Наполеоновских войн.

Подготовка

Английская эскадра сосредоточилась на якоре у острова Тенедос. Здесь уже находился контр-адмирал Луис с HMS Canopus (80, флагман), HMS Thunderer (74) и HMS Standard (64), фрегатом и шлюпом. Сюда же подошел с мальтийской эскадрой Сидней Смит. Всего три адмирала собрали 8 линейных кораблей, включая HMS Royal George (100, под флагом Дакворта) и HMS Windsor Castle (98). План состоял в форсировании Дарданелл и угрозе Константинополю, в качестве поддержки операциям русских. Инструкции Адмиралтейства Коллингвуду гласили: не допустить присоединения к французскому флоту нового союзника, требовать его сдачи или передачи под английскую «защиту». Далее следовал прямой приказ поручить это «способному и решительному» Дакворту. Коллингвуд напутствовал его не тянуть переговоры дольше получаса.[1]

Хотя Дакворт знал, что турки продолжают укреплять проливы, он не предпринял никаких действий до 11 февраля 1807 года. В ходе ожидания эскадра потеряла HMS Ajax (капитан Блэквуд, англ. Blackwood) от пожара, на якоре у о. Тенедос. Только 380 из 633 человек команды удалось спасти.[1] Вице-адмирал потерял неделю, ожидая благоприятного ветра и составляя донесения Коллингвуду о встреченных трудностях.

Форсирование проливов

Наконец 19 февраля состоялся бой у мыса Песк (ныне Нагара-бурун) в узкости пролива. С турецкой стороны основную роль играли береговые батареи. При проходе внешних укреплений корабли были обстреляны, но по совету британского посланника Арбютнота (англ. Charles Arbuthnot) эскадра не открывала огня, за исключением бомбического HMS Meteor. Но и его 13-дюймовую мортиру вскоре разорвало. К моменту прохода внутренних укреплений адмирал передумал, и приказал открыть огонь всей колонне. По приближении к Абидосу, где стояли турецкие корабли во главе с 64-пушечным, замыкающий дивизион Сиднея Смита (HMS Pompee, Standard, Thunderer и фрегаты) получил приказ атаковать. По донесению Смита:

Наконец 19 февраля состоялся бой у мыса Песк (ныне Нагара-бурун) в узкости пролива. С турецкой стороны основную роль играли береговые батареи. При проходе внешних укреплений корабли были обстреляны, но по совету британского посланника Арбютнота (англ. Charles Arbuthnot) эскадра не открывала огня, за исключением бомбического HMS Meteor. Но и его 13-дюймовую мортиру вскоре разорвало. К моменту прохода внутренних укреплений адмирал передумал, и приказал открыть огонь всей колонне. По приближении к Абидосу, где стояли турецкие корабли во главе с 64-пушечным, замыкающий дивизион Сиднея Смита (HMS Pompee, Standard, Thunderer и фрегаты) получил приказ атаковать. По донесению Смита:

Турки бились отчаянно, пока могли, но превосходство нашего огня, с дистанции мушкетного выстрела, принудило их выбрасываться на берег у мыса Песк.

Оригинальный текст (англ.)The Turks fought desperately ... as long as they could; but the superiority of our fire, within musket shot, obliged them to run ashore at Point Pesquies[1]

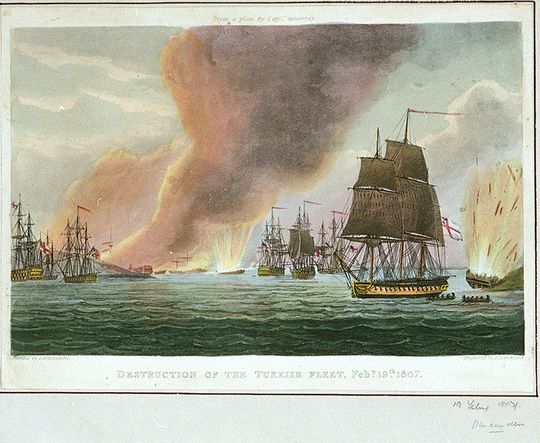

Частью покинув корабли, они присоединились к «солидному отряду азиатов» на берегу, где находился редут. Рассеяв янычар, Смит принялся за уничтожение кораблей. Когда они уже горели, десантные партии со шлюпок разрушили редут и заклепали пушки. Рвение и навык, показанные матросами и морскими пехотинцами в этой второстепенной вылазке, больше не повторились во всю экспедицию.

Частью покинув корабли, они присоединились к «солидному отряду азиатов» на берегу, где находился редут. Рассеяв янычар, Смит принялся за уничтожение кораблей. Когда они уже горели, десантные партии со шлюпок разрушили редут и заклепали пушки. Рвение и навык, показанные матросами и морскими пехотинцами в этой второстепенной вылазке, больше не повторились во всю экспедицию.

Одним из орудий, которые турки использовали против британского флота, была т. н. «дарданелльская пушка» — древнее бронзовое орудие весом 18,6 тонн, способное стрелять каменными ядрами диаметром до 63 см. Предыдущий раз пушка стреляла за 350 лет до того, во время осады Константинополя в 1453 году. В 1866 году по случаю государственного визита турецкий султан Абдул-Азиз подарил пушку королеве Виктории. В настоящее время орудие экспонируется в форте Нельсон.

Дипломатия и маневры

Когда Смит присоединился к эскадре, Дакворт снялся с якоря и двинулся дальше. Пройдя Галлиполи и Геллеспонт, он решил снова встать на якорь в Мраморном море, на ночь 20-21 февраля. Ко всеобщему недоумению наутро, несмотря на бриз от зюйд-веста, приказа сниматься не было. Вместо этого Арбютнот на HMS Endymion отправился в Константинополь для переговоров. Вместо требования подчиниться ультиматуму немедленно, он дал туркам время на ответ до заката следующего дня. Но ему не разрешили высадиться, и его бумаги радостно перехватил французский посол генерал Себастьяни, который и уговорил султана не подчиняться. Требование Дакворта было оставлено без внимания.

22 февраля Дакворт дал приготовительный сигнал к съемке с якоря, но исполнительного, несмотря на благоприятный ветер, так и не было. К полудню заштилело, Арбютнот сказался больным, и дипломатия легла на широкие, но непригодные к ней плечи адмирала. Он составил письмо султану, из смеси угроз и уверений, что не хочет доводить дело до войны. Последовал затяжной период обмена посланиями, несмотря на объявленный им ранее «крайний срок завтра». Единственным результатом стало все растущее веселье в Топкапи, едкий выпуск Le Moniteur,[2] любезно присланный Себастьяни, и насмешки над сэром Джоном Даквортом. Сэр Сидней Смит, сам заключавший исходный договор с Портой на восемь лет раньше, не получил доступа к переговорам.

Тем временем дела обратились в фарс: мичман со шлюпкой, беспечно отправившийся на остров Прота за провизией, был взят в плен, и турки укрепили остров. Попытка отбить его провалилась перед лицом решительной обороны, под личным руководством Себастьяни. На следующий день турки сами очистили остров.

К концу февраля турецкие корабли были расставлены на якорях для защиты столицы, но Дакворт бездействовал до 1 марта когда, при северном бризе, флот целый день демонстративно лавировал у Константинополя, словно вызывая турок помериться силами. Но с темнотой он отошел и к закату 2 марта встал на якорь у мыса Песк. 3 марта, при неизменном ветре, флот под марселями проходил узкость. Здесь Дакворт потребовал формального салюта в 13 выстрелов. В ответ обрушился залп тяжелых ядер с восстановленной батареи и обеих крепостей. В канонаду включились все пушки, какие только могли. Некоторые стреляли мраморными ядрами, из которых самое большое, попавшее в HMS Active, было 6 футов диаметром. Потери, к счастью, были небольшие: на борту Standard произошел взрыв, и разорвало выстрелом последнюю 10-дюймовую мортиру на Meteor. К полудню флот был снова на якоре у острова Тенедос.

Последствия

Здесь к нему присоединилась русская эскадра Сенявина. Тот предложил повторить попытку общими силами. Но Дакворт отказался: «Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая».[1] В итоге он не достиг ничего, только понес потери 138 убитыми и 235 ранеными, а мичман и четыре боя так и остались в плену на борту оттоманского флагмана. Несмотря на провал, он не был призван к ответу. Падение кабинета месяцем позже заслонило экспедицию, а британские газеты потрясали публику рассказами о ядрах величиной с человеческую голову. Общее впечатление в Англии было как от героического форсирования проливов. Некоторые историки прямо противопоставляют «успех» Дакворта провалу Галлиполи.[3] На деле самым большим достижением Дакворта оказалось мастерское самооправдание в донесении Коллингвуду.

Сенявин, однако, был из другого теста. Он держал блокаду Дарданелл (одновременно с блокадой Босфора эскадрой Пустошкина) до тех пор, пока турки не были вынуждены выйти в попытке прорвать её. В результате 19 июня 1807 года произошло Афонское сражение, турецкий флот был рассеян. На борту 120-пушечного Месудие[4] (по другим данным, «80-пушечного линейного», вероятно Сеид-аль-Бахр[5]) русские обнаружили мичмана и команду шлюпки. Их отослали к Дакворту на HMS Kent, как молчаливый упрек.

Карьере Дакворта неудача не повредила. Он продолжал подниматься в чине и последовательно занимал высокие должности.

Напишите отзыв о статье "Дарданелльская операция (1807)"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 The Victory of Seapower. Winning the Napoleonic War 1806−1814. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, 1998. p.144−147 ISBN 1-86176-038-8

- ↑ Le Moniteur universel, официальная французская газета, 1789−1869

- ↑ Higgins, Trumbull. Winston Churchill and the Dardanelles; A Dialogue in Ends and Means, McMillan, London, 1963.

- ↑ Так в источнике: Woodman, Richard. War with Turkey: The Victory of Seapower. Winning the Napoleonic War 1806−1814. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, 1998. p.146 ISBN 1-86176-038-8

- ↑ James, William. Naval history of Great Britain. Vol. IV. 1807: Admiral Seniavin in the Archipelago. Convay, London, 2002. p.315 ISBN 0-8117-0023-2

Отрывок, характеризующий Дарданелльская операция (1807)

Приехав на Патриаршие пруды, Пьер отыскал дом Баздеева, в котором он давно не бывал. Он подошел к калитке. Герасим, тот самый желтый безбородый старичок, которого Пьер видел пять лет тому назад в Торжке с Иосифом Алексеевичем, вышел на его стук.– Дома? – спросил Пьер.

– По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.

– Я все таки войду, мне надо книги разобрать, – сказал Пьер.

– Пожалуйте, милости просим, братец покойника, – царство небесное! – Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, – сказал старый слуга.

Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.

– Да, да, знаю. Пойдем, пойдем… – сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что то и ушел в коридор.

– Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, – сказал Герасим. – В кабинет угодно? – Пьер кивнул головой. – Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.

Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.

Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.

Несколько раз Герасим осторожно заглядывал в кабинет и видел, что Пьер сидел в том же положении. Прошло более двух часов. Герасим позволил себе пошуметь в дверях, чтоб обратить на себя внимание Пьера. Пьер не слышал его.

– Извозчика отпустить прикажете?

– Ах, да, – очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. – Послушай, – сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными восторженными глазами глядя на старичка. – Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..

– Сказывали, – отвечал Герасим.

– Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу…

– Слушаюсь, – сказал Герасим. – Кушать прикажете?

– Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, – сказал Пьер, неожиданно покраснев.

– Слушаю с, – подумав, сказал Герасим.

Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.

Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и останавливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.

1 го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.

Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.

К десяти часам утра 2 го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.

В это же время, в десять часов утра 2 го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 го августа и по 2 е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

2 го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыханио этого большого и красивого тела.

– Cette ville asiatique aux innombrables eglises, Moscou la sainte. La voila donc enfin, cette fameuse ville! Il etait temps, [Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!] – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur, [Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.] – думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.

«Но разве могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! – думал он о своих войсках. – Вот она, награда для всех этих маловерных, – думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. – Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clemence est toujours prompte a descendre sur les vaincus. [царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.] Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, – вдруг приходило ему в голову. – Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, – да, это Кремль, да, – я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре – скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»

– Qu'on m'amene les boyards, [Приведите бояр.] – обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни reunion dans le palais des Czars [собраний во дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere, [моей милой, нежной, бедной матери ,] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dedie a ma chere Mere. Нет, просто: Maison de ma Mere, [Учреждение, посвященное моей милой матери… Дом моей матери.] – решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он.