Декейтер, Стивен

| Стивен Декейтер | |

| англ. Stephen Decatur | |

Портрет Стивена Декейтера (художник Орландо Лагман, 1820) | |

| Дата рождения | |

|---|---|

| Место рождения | |

| Дата смерти | |

| Место смерти | |

| Принадлежность | |

| Род войск | |

| Годы службы | |

| Звание | |

| Командовал | |

| Сражения/войны | |

| Награды и премии | |

Сти́вен Деке́йтер (англ. Stephen Decatur, МФА /dɪkeɪtər/; 5 января 1779, Сайнпаксент, Мэриленд — 22 марта 1820, Вашингтон) — выдающийся американский офицер военно-морских сил США, отличившийся в морских сражениях в начале XIX века.

Родился на восточном побережье штата Мэриленд, в округе Вустер. Его отец также офицер ВМС США, служивший во время американской революции. После окончания колледжа, в возрасте 19 лет Декейтер пошёл по стопам отца, вступив в ряды военно-морских сил[1]. Он быстро достиг звания коммодора, став самым молодым офицером за всю историю ВМС США[2][3]. Руководил строительством нескольких американских судов морского флота, одним из которых позже командовал, был хорошо известен в Вашингтоне и тесно знаком с высокопоставленными лицами, включая президента Джеймса Монро[4].

Военная карьера Декейтера началась в 1798 году, в качестве мичмана[5]. Почти в каждой боевой операции его служба характеризовалась актами героизма и исключительной преданности военному делу. Он прошёл через первую и вторую берберийские войны в Северной Африке, квази-войну с Францией и войну 1812 года с Англией. В этот период он командовал многими военными судами и в конечном итоге стал членом уполномоченного совета флота. В Вашингтоне им был построен большой дом, ныне известный как «Дом Декейтера», располагающийся на площади Лафайет. В начале XIX века дом был центром вашингтонского общества, позже здесь жили многие известные американцы, среди которых Генри Клей, Мартин Ван Бюрен[4]. Декейтер был знаменит своими способностями руководителя и искренней заботой о моряках под его командованием. Блестящая карьера преждевременно закончилась, когда он был убит в поединке с другим офицером[1][2]. Его многочисленные победы создали Соединённым штатам имидж лидирующего государства с военной мощью сопоставимой английской и французской. Стивен Декейтер стал первым национальным героем после Джона Пола Джонса, чьё имя отождествлялось с военно-морскими силами США[1][6].

Содержание

Ранние годы

Стивен Декейтер родился 5 января 1779 года в деревне Сайнпаксент (англ. Sinepuxent, Maryland, штат Мэриленд, в семье Стивена Декейтера старшего и его жены Присциллы, урождённой Пайн. Их семья имела французские корни со стороны отца и ирландские со стороны матери. Его родители приехали из Филадельфии всего за три месяца до рождения Стивена, сбежав из города из-за британской оккупации во время войны за независимость, и вернувшись в свою резиденцию, из которой они когда-то и переехали в Филадельфию. Отец Декейтера был коммодором во время американской революции (1775—1783), в тогда ещё молодом и только начинающем развиваться военно-морском флоте[1].

В возрасте восьми лет он заболел тяжелой формой коклюша. В те дни было хорошо известно, что солёный морской воздух благоприятно влияет на выздоровление, поэтому было принято решение, что Стивен будет сопровождать своего отца на борту торгового судна во время следующего путешествия в Европу. Путь через Атлантический океан и обратно оказался эффективным в его лечении, и домой Декейтер вернулся абсолютно здоровым. В первые дни после возвращения он ликовал о своём приключении в открытом море и неустанно твердил о желании регулярно ходить в плавание. Однако его родители стремились к другому будущему для сына, особенно мать, которая надеялась, что он станет епископом и долгие годы отговаривала его от таких амбиций[7][8].

По указанию своего отца Декейтер поступил в протестантскую епископальную академию[2], которая специализировалась на изучении латыни, математики и религии, однако учился крайне плохо и едва окончил академию. После неё он в 1795 году поступил в Пенсильванский университет, где проявил себя в учёбе гораздо лучше[9].

Тем не менее заниматься исследованиями в университете у него желания не было, и в возрасте 17 лет он бросил учёбу. Его родители были недовольны этим решением, тем не менее позволили сыну, стремящемуся к морским плаваниям, самостоятельно выбрать свой курс жизни[7]. Благодаря влиянию отца Стивен получил работу в судостроительной фирме «Герни и Смит», которая участвовала в строительстве фрегата United States[2][4]. 10 мая 1797 года, во день спуска судна на воду, он был на его борту[10].

1 мая 1798 года Декейтер получил назначение на борт этого судна, где служил мичманом под командованием коммодора Джона Барри, ставшего для него другом и наставником[9]. Стивен оказался прилежным учеником, ответственно подходил к исполнению своих обязанностей, быстро изучал всё необходимое о судах и грузах. А в свободное время изучал математику, которой пренебрегал в университете. У Декейтера также были способности к проектированию и выполнению моделей кораблей, чем он иногда занимался в качестве хобби[7].

Для успешной карьеры сына Декейтер старший нанял репетитора Гамильтона Тэлбота, бывшего офицера королевского флота, чтобы тот учил его военным и морским наукам. Во время службы на борту USS United States Стивен получил не только теоретические знания, но и прошёл формальную военно-морскую подготовку[6].

Квази-война

В годы, предшествовавшие квази-войне (необъявленной морской войне с Францией), в связи со спорами по ценным бумагам и судоходству с Великобританией, Конгресс США 27 марта 1794 года принял «Закон для обеспечения военно-морского вооружения», который был в тот же день подписан Джорджем Вашингтоном. Существовавшая тогда сильная оппозиция пропустила закон только при условии, что работа по строительству судов будет остановлена в случае, если будет достигнуто мирное соглашение с Алжиром[11].

После обретения Соединёнными штатами независимости возникла необходимость в защите американского побережья, а тем более защите американских торговых судов, в которые ранее были преобразованы и некоторые военные суда. Теперь, когда Америка лишилась защиты со стороны Англии, вопрос охраны своих судов и интересов становится особо остро, учитывая в частности усиливающуюся угрозу со стороны Франции и берберских пиратов[1]. Французы были возмущены тем, что США по-прежнему участвуют в торговле с Великобританией — страной, с которой они находились в состоянии войны, а также из-за отказа американцев в выплате долга перед французской короной, которая незадолго до этого была свергнута вновь созданной Французской республикой. В результате Франция начала перехват американских кораблей, участвующих в торговле с Англией[2]. Эта провокация побудила президента Джона Адамса назначить Бенджамина Штоддерта первым секретарём военно-морского флота, которому было поручено заняться охраной судов, на что тот немедленно приказал своим старшим командирам «подчинять и захватывать какие-либо военные или торговые суда, плавающие под французским флагом»[4]. В это время у США не было талантливых флотоводцев, а военно-морские силы не могли сравниться с европейскими[1].

После обретения Соединёнными штатами независимости возникла необходимость в защите американского побережья, а тем более защите американских торговых судов, в которые ранее были преобразованы и некоторые военные суда. Теперь, когда Америка лишилась защиты со стороны Англии, вопрос охраны своих судов и интересов становится особо остро, учитывая в частности усиливающуюся угрозу со стороны Франции и берберских пиратов[1]. Французы были возмущены тем, что США по-прежнему участвуют в торговле с Великобританией — страной, с которой они находились в состоянии войны, а также из-за отказа американцев в выплате долга перед французской короной, которая незадолго до этого была свергнута вновь созданной Французской республикой. В результате Франция начала перехват американских кораблей, участвующих в торговле с Англией[2]. Эта провокация побудила президента Джона Адамса назначить Бенджамина Штоддерта первым секретарём военно-морского флота, которому было поручено заняться охраной судов, на что тот немедленно приказал своим старшим командирам «подчинять и захватывать какие-либо военные или торговые суда, плавающие под французским флагом»[4]. В это время у США не было талантливых флотоводцев, а военно-морские силы не могли сравниться с европейскими[1].

21 мая 1799 года Декейтер был повышен до лейтенанта, пробыв более года мичманом. Он получил приказ плыть на фрегате United States в Филадельфию для ремонта случайных повреждений судна, полученных в течение последнего года. Во время ремонта он получил приказ оставаться в городе и собрать новый экипаж[9].

1 июля того же года ремонт фрегата был завершён, и он начал свою миссию, заключающуюся в патрулировании юга атлантического побережья в поисках французских судов, которые охотились на американские торговые суда шедшие из Вест-Индии. После окончания миссии корабль был доставлен в Норфолк (штат Виргиния) для мелкого ремонта, а затем отправился в Ньюпорт (штат Род-Айленд), куда прибыл 12 сентября. Здесь командир Барри получил приказ готовиться к рейсу в Испанию для перевозки двух американских послов, и 3 декабря корабль отплыл в Лиссабон с первой запланированной остановкой в Англии. Однако во время этого рейса они попали в шторм, и было решено высадить дипломатов в ближайшем английском порту[2]. После возвращения домой и проходу по реке Делавэр 3 апреля 1800 года обнаружилось, что фрегат понёс ущерб от морской бури. Для проведения ремонта они направились в Честер (штат Пенсильвания). Не желая ждать окончания ремонта, Стивен Декейтер добился назначения на корабль USS Norfolk под командованием Томаса Калверта. В мае он отплыл в Вест-Индию для патрулирования территориальных вод и поиска французских каперов. За короткий срок им удалось арестовать или уничтожить 25 вооружённых судов врага. Во время одной из битв капитан Калверт получил тяжёлое ранение[7].

Вскоре Декейтер был переведён обратно на корабль USS United States, который к июню 1800 года был отремонтирован и оснащён дополнительными пушками и парусами. Улучшенный корабль отправился вниз по реке Делавэр. На борту корабля в это время были бывшие однокашники по университету — лейтенант Чарльз Стюарт и мичман Ричард Сомерс[7].

После квази-войны военно-морские силы подверглись значительному сокращению активных судов и должностных лиц; Декейтер был одним из немногих оставшихся при должности. К 1801 году американский флот состоял из 42 судов[7].

Первая берберийская война

Первая берберийская война 1801 года стала ответом на частые нападения пиратов на американские суда в Средиземном море. Став президентом, Томас Джефферсон начал с расширения военно-морских сил США, чтобы не платить огромную дань за беззаконные действия берберийских государств. 13 мая, в начале войны, первый лейтенант Декейтер был назначен на борт фрегата Essex. 32-пушечный USS Essex находился под командованием Уильяма Бейнбриджа и был прикреплён к эскадре коммодора Ричарда Дейла, которая также включала корабли Philadelphia, President и Enterprise. Отправившись в Средиземном море 1 июня 1801 года, эта эскадра стала первой американской военно-морской силой, пересёкшей Атлантический океан[4][7].

Первая берберийская война 1801 года стала ответом на частые нападения пиратов на американские суда в Средиземном море. Став президентом, Томас Джефферсон начал с расширения военно-морских сил США, чтобы не платить огромную дань за беззаконные действия берберийских государств. 13 мая, в начале войны, первый лейтенант Декейтер был назначен на борт фрегата Essex. 32-пушечный USS Essex находился под командованием Уильяма Бейнбриджа и был прикреплён к эскадре коммодора Ричарда Дейла, которая также включала корабли Philadelphia, President и Enterprise. Отправившись в Средиземном море 1 июня 1801 года, эта эскадра стала первой американской военно-морской силой, пересёкшей Атлантический океан[4][7].

1 июля эскадра прибыла в Средиземном море для противостояния берберским пиратам, регулярно атаковавшим американские суда, захватывая груз и зачастую экипажи, требуя затем огромный выкуп. Прибыв в Гибралтар коммодор Дейл узнал, что Триполи уже объявили войну. В это время в порту Гибралтара находились два корабля из Триполи, но их капитаны заявили, что ничего не знают о войне. Дейл предполагал, что эти корабли могут начать охотиться на американские торговые суда. Поэтому с приказом отправиться в Алжир, Тунис и Триполи, он приказал кораблю «Филадельфия» остаться и охранять вражеские корабли[9].

В сентябре 1802 года Декейтер служил на борту 36-пушечного фрегата New York в Средиземном море. По возвращению в США принял командование вновь построенным судном USS Argus, а после него — командиром 12-пушечной шхуны USS Enterprise[2].

23 декабря 1803 года USS Enterprise вместе с USS Constitution столкнулись с кечем Mastico из Триполи, плававшим под турецким флагом и вооружённым только двумя орудиями, на борту которого находилось небольшое число солдат. После короткой вылазки Декейтера и его команды судно было захвачено. Затем его доставили в Сиракузы, где оно было признано законным трофеем битвы, получило новое имя Intrepid и приставлено к команде Декейтера[11].

Поджог фрегата «Филадельфия»

Судно Intrepid Стивен Декейтер использовал для поджога фрегата Philadelphia, который был захвачен пиратами и сел на мель близ порта Триполи 31 октября 1803 года.

Судно Intrepid Стивен Декейтер использовал для поджога фрегата Philadelphia, который был захвачен пиратами и сел на мель близ порта Триполи 31 октября 1803 года.

Декейтер и 80 добровольцев Intrepid отплыли в Триполи, в сопровождении корабля Syren под командованием лейтенанта Чарльза Стюарта, предложившего оказать огневую поддержку. Перед входом в гавань восемь моряков из Syren пересели в Intrepid, в их числе был Томас Макдонохью, который ещё недавно служил на борту «Филадельфии» и хорошо знал судно[9].

Декейтер и 80 добровольцев Intrepid отплыли в Триполи, в сопровождении корабля Syren под командованием лейтенанта Чарльза Стюарта, предложившего оказать огневую поддержку. Перед входом в гавань восемь моряков из Syren пересели в Intrepid, в их числе был Томас Макдонохью, который ещё недавно служил на борту «Филадельфии» и хорошо знал судно[9].

16 февраля 1804 года, в семь часов вечера при тусклом свете луны они медленно подплыли к гавани. Внешний вид судна Декейтера был изменён: оно стало похоже на торговый корабль с Мальты. Чтобы избежать дальнейших подозрений, на борту был Сальвадор Каталано из Сицилии, который свободно говорил на арабском языке. Когда корабль подошёл ближе к «Филадельфии», Каталано позвал персонал гавани и объяснил, что их судно потеряло якорь во время недавнего шторма и теперь им необходимо убежище для выполнения ремонтных работ[12]. В 21:30 Intrepid находился уже в 150 метрах от «Филадельфии», после получения разрешения пристыковаться рядом с кораблём, начался штурм. Экипаж был разделён на группы, каждой из которых предстояло проследовать в назначенную часть корабля, с инструкцией не применять оружие без крайней необходимости[11].

Декейтер и его люди, одетые как мальтийские или арабские моряки, вооружённые мечами и пиками захватили «Филадельфию» менее чем за 10 минут. По меньшей мере 20 триполийцев были убиты, один захвачен в плен, а остальные бежали, выпрыгнув за борт. Никто из экипажа Intrepid не погиб, лишь один получил лёгкое ранение саблей. Существовала надежда, что корабль сможет отчалить от берега, но попытки не увенчались успехом, поэтому было принято решение его сжечь. Они разместили горючие смеси и подожгли их, убедившись, что огонь достаточно разгорелся. Декейтер покинул судно, став последним американцем на борту «Филадельфии»[7].

Команда успешно покинула судно и отправилась в открытое море, в отступлении им помогал и экипаж Syren. Intrepid взял курс на Сиракузы, куда прибыл 18 февраля[2]. Узнав о проведённой героической операции вице-адмирал лорд Горацио Нельсон из Великобритании, блокировавший в то время французский порт Тулон, сказал, что это был «…самый смелый и отважный акт века»[11]. Подвиг Декейтера немедленно сделал его национальным героем[7]. В Неаполе он получил высокую оценку своих действий и был назван «Ужасом врага».

Услышав весть о победе в Триполи, Папа Пий VII публично заявил:

|

…Соединённые штаты хоть и находятся в зачаточном состоянии, однако сделали для усмирения антихристианских варваров на африканском побережье больше, чем все европейские государства сделали за длительный период времени[2]. |

|

Атака Триполи

После успешной операции по уничтожению USS Philadelphia коммодор Эдвард Пребл, направленный ещё Томасом Джеферсоном в Средиземное море, запланировал нападение на сам порт Триполи, для чего собрал эскадру из девяти кораблей, включая: Constitution, Syren, Argus, Scourge, Nautilus, Vixen, Enterprise. Бомбардировка порта началась 3 августа 1804 года[4]. Королевство Сицилия в это время также находилось в состоянии войны с Триполи и предложило помощь двух своих судов[13]. Пребл разделил эскадру на две команды, Декейтер вошёл во вторую. В 1:30 был поднят сигнальный флаг начала наступления[2]. Паша Мурад Рейс ожидал нападения и разместил свои лодки в различных местах в пределах гавани. Боевые действия продолжались более трёх часов[6][13].

После успешной операции по уничтожению USS Philadelphia коммодор Эдвард Пребл, направленный ещё Томасом Джеферсоном в Средиземное море, запланировал нападение на сам порт Триполи, для чего собрал эскадру из девяти кораблей, включая: Constitution, Syren, Argus, Scourge, Nautilus, Vixen, Enterprise. Бомбардировка порта началась 3 августа 1804 года[4]. Королевство Сицилия в это время также находилось в состоянии войны с Триполи и предложило помощь двух своих судов[13]. Пребл разделил эскадру на две команды, Декейтер вошёл во вторую. В 1:30 был поднят сигнальный флаг начала наступления[2]. Паша Мурад Рейс ожидал нападения и разместил свои лодки в различных местах в пределах гавани. Боевые действия продолжались более трёх часов[6][13].

Успех Декейтера и его атака были омрачены неожиданным поворотом событий: в ходе операции его младший брат Джеймс Декейтер, командующий канонерской лодкой, был смертельно ранен капитаном вражеского корабля, а экипажу пришлось сдаться. Мичману Брауну, который был в команде Джеймса, удалось покинуть борт, он был поднят идущим следом судном Стивена, которому Браун сразу сообщил печальную весть[2]. Стивен с жаждой мести за смерть брата начал преследование вражеского судна, настигнув его, он первым высадился на борт, за ним пошли мичман Макдонахью и ещё девять добровольцев. Враг в пятикратном размере превосходил команду Декейтера, однако они действовали быстро и организовано[6]. Наконец Стивен обнаружил капитана, ответственного за смерть Джеймса, и сразу же напал на него. В этой битве он едва не погиб от другого члена вражеского судна, но его жизнь была спасена раненым Даниэлем Фрейзером[11], принявшим удар на себя. Продолжая сражаться с капитаном, Декейтеру удалось завладеть пистолетом и выстрелить ему в упор, убив своего противника[12].

Позже раненый Джеймс был принят на борт фрегата Constitution, где к нему присоединился его брат Стивен, который провёл с ним последние минуты его жизни. На следующий день Джеймса похоронили, а военную церемонию провёл Эдвард Пребл[7].

Покорить Триполи не удалось и, дождавшись подкрепления, направленного президентом Джефферсоном, атака вновь была возобновлена 24 августа. Время шло, однако противник так и не собирался капитулировать, тогда был разработан новый план. Предполагалось использовать кеч Intrepid, загрузить его бочками с порохом и другими боеприпасами, после чего направить в группу судов, защищающих порт и взорвать. В конце концов эти нападения вынудили триполийцев сдаться и освободить американских военнопленных, в том числе коммодора Бейнбриджа с USS Philadelphia. 4 июня 1805 года паша в итоге сдался и подписал мирный договор с США[4].

Командование USS Constitution

С 28 октября по 9 ноября Декейтер командовал фрегатом USS Constitution[10][14]. В день возвращения с операции по уничтожению фрегата Philadelphia, коммодор Пребл написал секретарю военно-морского флота Бенджамину Штоддерту письмо, в котором рекомендовал президенту Джефферсону произвести Декейтера в капитаны. В 1804 году, в возрасте 25 лет он получил это звание, в значительной степени за его смелость в поджоге Philadelphia в порту Триполи, став самым молодым моряком, получившим такое звание[2][7][15].

С 28 октября по 9 ноября Декейтер командовал фрегатом USS Constitution[10][14]. В день возвращения с операции по уничтожению фрегата Philadelphia, коммодор Пребл написал секретарю военно-морского флота Бенджамину Штоддерту письмо, в котором рекомендовал президенту Джефферсону произвести Декейтера в капитаны. В 1804 году, в возрасте 25 лет он получил это звание, в значительной степени за его смелость в поджоге Philadelphia в порту Триполи, став самым молодым моряком, получившим такое звание[2][7][15].

10 сентября 1804 года коммодор Баррон прибыл в Триполи с двумя кораблями President и Constellation, чтобы передать их в эскадру Пребла. Перед возвращением в США 14 сентября Баррон отплыл на Мальту на корабле Constellation для его ремонта и переоборудования. Оттуда он отправился на судне Argus в Сиракузы, где 24 сентября приказал Декейтеру плыть на нём обратно на Мальту, чтобы принять командование USS Constitution. 6 ноября Стивен передал командование кораблём коммодору Джону Роджерсу, в обмен на меньшее судно USS Congress[14].

Командование USS Chesapeake

26 июня 1807 года Декейтер получил назначение на 44-пушечный фрегат USS Chesapeake[2]. Chesapeake только что вернулся в Норфолк после ремонта повреждений, полученных на дуэли с судном Leopard. В связи с этим инцидентом, после приговора военно-полевого суда коммодор Баррон был освобождён от руководства командой корабля на 5 лет. Декейтер входил в состав этого суда и поддержал обвинительное заключение[2]. Все рейсы Баррона на корабле Chesapeake были отменены, а вместо него назначен коммодор Декейтер, которому с эскадрой канонерских лодок предстояло патрулировать побережье Новой Англии и следить за соблюдением закона об эмбарго до 1809 года. А Баррон покинул страну и уехал в Копенгаген, где оставался до войны 1812 года[4].

26 июня 1807 года Декейтер получил назначение на 44-пушечный фрегат USS Chesapeake[2]. Chesapeake только что вернулся в Норфолк после ремонта повреждений, полученных на дуэли с судном Leopard. В связи с этим инцидентом, после приговора военно-полевого суда коммодор Баррон был освобождён от руководства командой корабля на 5 лет. Декейтер входил в состав этого суда и поддержал обвинительное заключение[2]. Все рейсы Баррона на корабле Chesapeake были отменены, а вместо него назначен коммодор Декейтер, которому с эскадрой канонерских лодок предстояло патрулировать побережье Новой Англии и следить за соблюдением закона об эмбарго до 1809 года. А Баррон покинул страну и уехал в Копенгаген, где оставался до войны 1812 года[4].

Перед тем как принять командование, Декейтер узнал и сообщил министру ВМФ, что британские корабли HMS Bellona и HMS Triumph готовятся к блокаде Норфолка[4].

В период командования Chesapeake, в ноябре 1808 года в возрасте 57 лет умер отец Декейтера, а в следующем году умерла его мать. Оба родителя были похоронены в церкви Св. Питера в Филадельфии[2].

Командование USS United States

В мае 1810 года Декейтер был назначен командующим тяжёлым 54-пушечным фрегатом USS United States. Это был тот же корабль, в строительстве которого на «Герни и Смит» он принимал участие, а затем под командованием Джона Барри начал свою карьеру в качестве мичмана в 1798 году. Приняв командование кораблём, он проплыл по восточному побережью, посетив многие порты, в каждом из которых был очень хорошо принят[8]. 21 мая 1811 года он вместе с USS Hornet вышел из Норфолка на патрулирование побережья, завершив миссию 23 ноября того же года. В 1812 году вышел в плавание с USS Argus и USS Congress, но вернулся, получив известие о начале войны с Великобританией. Декейтер присоединился к капитану Джону Роджерсу, командиру USS President и его эскадры. В этом круиз Роджерс не смог выполнить свою миссию по перехвату английских кораблей. 31 августа Декейтер на USS United States отплыл в Бостон, а 8 октября вновь присоединился к эскадре Роджерса[8].

Англо-американская война

Стремление Великобритании к экспансии на территорию США, захват американских граждан, подрыв экономики страны привели в итоге к англо-американской войне (1812—1814)[16]. Закон об эмбарго, принятый в 1807 для предотвращения войны, в результате только усугубил ряд приведших к войне проблем. Наконец 18 июня 1812 года США объявили войну Великобритании[1]. В 1814 году Британия стянула около 100 военных кораблей к американскому побережью и другим точкам. Война велась главным образом в военно-морском театре, где Декейтер и другие офицеры ВМС США сыграли важную роль[17].

Стремление Великобритании к экспансии на территорию США, захват американских граждан, подрыв экономики страны привели в итоге к англо-американской войне (1812—1814)[16]. Закон об эмбарго, принятый в 1807 для предотвращения войны, в результате только усугубил ряд приведших к войне проблем. Наконец 18 июня 1812 года США объявили войну Великобритании[1]. В 1814 году Британия стянула около 100 военных кораблей к американскому побережью и другим точкам. Война велась главным образом в военно-морском театре, где Декейтер и другие офицеры ВМС США сыграли важную роль[17].

После начала войны президент Джеймс Мэдисон собрал несколько военных кораблей, которым предстояло патрулировать американское побережье. Флагман President с 44 пушками, Essex с 32 пушками и Hornet с 18 пушками были объединены в Нью-Йоркской бухте с кораблями United States с 44 пушками, под командованием Декейтера, Congress с 38 пушками и Argus с 16 пушками. Госсекретарь Джеймс Монро изначально рассматривал план, в котором суда военно-морских сил США использовались бы как барьеры, на подступах к американским портам. Однако это вызвало протест морских офицеров и план не реализовался[18].

Через три дня после объявления войны эскадра под командованием коммодора Джона Роджерса, вместе с эскадрой коммодора Стивене Декейтера вышли из гавани Нью-Йорка[19]. Они выполняли патрулирование восточного побережья до конца августа, их главной целью был британский флот, однако обнаружить их не удалось, наблюдатели сообщали, что корабли недавно покинули Вест-Индию[6].

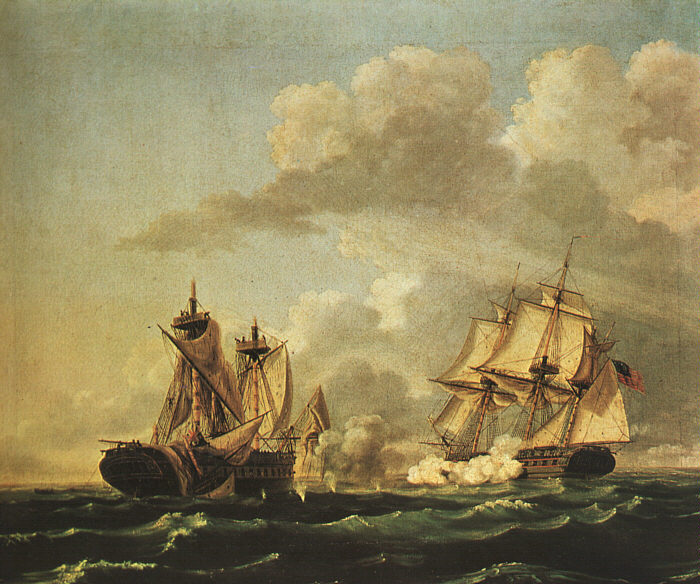

Захват HMS Macedonian

Эскада Роджерса 8 октября 1812 года снова вышла в плавание, на этот раз из Бостона, штат Массачусетс. Через три дня после захвата судна Mandarin, Декейтер присоединился к Роджерсу и с его эскадрой продолжает плыть на восток. 25 октября на рассвете, в 500 милях к югу от Азорских островов, дозорные на борту сообщили, что увидели парус в 12 милях от судна. Подплыв ближе Декейтер заметил знакомое ему очертание корабля, это был HMS Macedonian, английский фрегат с 38 пушками[20].

Эскада Роджерса 8 октября 1812 года снова вышла в плавание, на этот раз из Бостона, штат Массачусетс. Через три дня после захвата судна Mandarin, Декейтер присоединился к Роджерсу и с его эскадрой продолжает плыть на восток. 25 октября на рассвете, в 500 милях к югу от Азорских островов, дозорные на борту сообщили, что увидели парус в 12 милях от судна. Подплыв ближе Декейтер заметил знакомое ему очертание корабля, это был HMS Macedonian, английский фрегат с 38 пушками[20].

В 1810 году HMS Macedonian и USS United States стояли рядом друг с другом в порту Норфолка. Британский капитан Джон Карден поспорил на шапку из меха бобра, что если два корабля встретятся в бою, то Macedonian непременно выйдет победителем[6]. Однако корабль Декейтера имел на борту более широкий спектр вооружения, чем Macedonian, а также существенно превосходящий по численности экипаж, 70 человек против 30-ти. Подойдя поближе, Декейтер приказал выстрелить из пушки, один из осколков от взрыва рикошетом отлетел ему в грудь, сбив с ног, он потерял сознание, но быстро очнулся[18]. Ввиду значительного превосходства противника, HMS Macedonian ничего не оставалось, как сдаться, и оба корабля остались почти невредимы. Декейтер реквизировал вражеское судно как боевой трофей. Доставшийся ему корабль был направлен на ремонт и переоборудование[21].

Блокада в Нью-Лондоне

После проведения текущего ремонта в Нью-Йорке, 24 мая 1813 года United States стал частью небольшой эскадры, которая включала захваченный и переименованный HMS Macedonian, а также шлюп USS Hornet. Во время патрулирования, 1 июня три судна столкнулись с сильной английской эскадрой, были вынуждены бежать и укрыться в порту в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, где были заблокированы до конца войны[22].

Декейтер пытался выйти из гавани Нью-Лондона ночью, в надежде быть незамеченным английскими кораблями. Вечером 18 декабря при попытке покинуть реку Темзу, он увидел голубые огни в её устье, которые также могли видеть и англичане. Решив, что это были сигналы о его планах он отказался от этой идеи. В письме министру ВМФ от 20 декабря Декейтер утверждал, что в районе Нью-Лондона были предатели, участвующие в сговоре с британцами, с целью захватить United States, Hornet и Macedonian. Кем были даны сигналы, английскими шпионами или американскими гражданами, не ясно. Республиканцы немедленно обвинили в этом федералистов, которые были категорически против войны с самого её начала, назвав их «Голубой свет федералистов»[18].

Понимая, что вывести свои суда Декейтер так просто не сможет, он написал письмо английскому капитану Томасу Харди, в котором предложил провести переговоры. Харди на следующий день согласился, однако дальнейшие переговоры из-за сильного недоверия друг к другу ни к чему не привели[12].

Командование USS President

В мае 1814 года Декейтер стал командиром 54-пушечного фрегата USS President[9]. К 1 декабря министр ВМС Уильям Джонс, убеждённый сторонник береговой обороны, назначил Стивена Декейтера вести эскадру из четырёх кораблей, включая флагманский корабль USS President, 20-пушечный USS Hornet, 22-пушечный USS Peacock и военный корабль USS Tom Bowline с 12 пушками. В январе 1815 года эскадре предстояло отправиться в плавание, однако англичане создали плотную блокаду в порту Нью-Йорка, ограничивающую любой выход[19]. 14 января сильная метель заставила британцев отойти от побережья, но на следующий день буря утихла и флот занял прежние позиции, в ожидании бегства американских кораблей. На следующий день Декейтер в одиночку на фрегате President попытался прорваться с запада, но столкнулся с эскадрой из 56-пушечного HMS Majestic под командованием капитана Джона Хейса, 40-пушечного фрегата HMS Endymion под командованием капитана Генри Хоупа, 38-пушечного HMS Pomone под командованием капитана Джона Ричарда Ламли и 38-пушечного HMS Tenedos под командованием капитана Гайд Паркера[17]. Пытаясь проскочить President сел на мель[19].

В мае 1814 года Декейтер стал командиром 54-пушечного фрегата USS President[9]. К 1 декабря министр ВМС Уильям Джонс, убеждённый сторонник береговой обороны, назначил Стивена Декейтера вести эскадру из четырёх кораблей, включая флагманский корабль USS President, 20-пушечный USS Hornet, 22-пушечный USS Peacock и военный корабль USS Tom Bowline с 12 пушками. В январе 1815 года эскадре предстояло отправиться в плавание, однако англичане создали плотную блокаду в порту Нью-Йорка, ограничивающую любой выход[19]. 14 января сильная метель заставила британцев отойти от побережья, но на следующий день буря утихла и флот занял прежние позиции, в ожидании бегства американских кораблей. На следующий день Декейтер в одиночку на фрегате President попытался прорваться с запада, но столкнулся с эскадрой из 56-пушечного HMS Majestic под командованием капитана Джона Хейса, 40-пушечного фрегата HMS Endymion под командованием капитана Генри Хоупа, 38-пушечного HMS Pomone под командованием капитана Джона Ричарда Ламли и 38-пушечного HMS Tenedos под командованием капитана Гайд Паркера[17]. Пытаясь проскочить President сел на мель[19].

Через полтора часа, с повреждением корпуса корабль всё же вырвался на свободу. Декейтер продолжал попытки уйти от своих преследователей и взял курс вдоль южного побережья Лонг-Айленда, но с повреждением корпуса ему очень не хватало скорости и манёвренности, чтобы держать безопасную дистанцию от врага. HMS Endymion первым настиг USS President и после ожесточённого боя Декейтеру удалось победить британский фрегат, но получив при этом значительные повреждения[19].

Через полтора часа, с повреждением корпуса корабль всё же вырвался на свободу. Декейтер продолжал попытки уйти от своих преследователей и взял курс вдоль южного побережья Лонг-Айленда, но с повреждением корпуса ему очень не хватало скорости и манёвренности, чтобы держать безопасную дистанцию от врага. HMS Endymion первым настиг USS President и после ожесточённого боя Декейтеру удалось победить британский фрегат, но получив при этом значительные повреждения[19].

Из-за повреждений, фрегат Декейтера настигли Pomone и Tenedos, заставив в итоге сдаться. Как сам Декейтер потом говорил: «…мой корабль быль сильно изувечен, и более чем в четыре раза силы врага превосходили мои, не оставив мне шансов уйти, я счёл своим долгом отдать его». 24 члена команды USS President были убиты и 55 ранены, в том числе и Декейтер, в которого отлетел осколок[18][19].

Последним судно President догнал фрегат Majestic. После капитуляции, Декейтер сдал свою шпагу капитану Хейсу, но тот восхищаясь противником отдал его владельцу, сказав, что должен «вернуть шпагу офицеру, который защищал свой корабль так отважно». Перед тем как забрать трофей, Хейс позволил Декейтеру вернуться на President, чтобы похоронить погибших в бою матросов и офицеров. Ему также было разрешено написать письмо своей жене. Декейтер вместе с выжившими членами экипажа был взят в плен и помещён в тюрьму на Бермудских островах, пробыв там с 26 января до февраля 1815 года. Когда высокопоставленные британские офицеры прибыли в тюрьму, они приняли решение об освобождении коммодора Декейтера под честное слово и доставке его в Нью-Лондон 8 февраля. В плавании на борту HMS Narcissus его застала новость о прекращении военных действий. 21 февраля Декейтер прибыл в Нью-Лондон, а 26 февраля приехал в пансионат в Нью-Йорке[2].

В конце войны Декейтер получил в качестве награды шпагу в качестве награды и благодарности от Конгресса США за службу в Триполи, а также был награждён Золотой медалью Конгресса за выдающиеся заслуги в войне 1812 года[23].

Вторая берберийская война

После завершения войны с Англией предстояло сосредоточиться на нерешённых вопросах в Средиземном море, в Алжире. Как и во время Первой берберийской войны, американские торговые суда вновь стали подвергаться нападениям. 23 февраля 1815 года президент Мэдисон призвал Конгресс США объявить войну. 2 марта конгресс утвердил акт и объявил войну Алжиру. А новым министром военно-морского флота был назначен Бенджамин Уильямс Кроуниншилд[15].

После завершения войны с Англией предстояло сосредоточиться на нерешённых вопросах в Средиземном море, в Алжире. Как и во время Первой берберийской войны, американские торговые суда вновь стали подвергаться нападениям. 23 февраля 1815 года президент Мэдисон призвал Конгресс США объявить войну. 2 марта конгресс утвердил акт и объявил войну Алжиру. А новым министром военно-морского флота был назначен Бенджамин Уильямс Кроуниншилд[15].

После этого были организованы две эскадры, одна в Нью-Йорке под командованием Стивена Декейтера, а вторая в Бостоне под командованием коммодора Уильяма Бэйнбриджа. Эскадра Декейтера из 10 судов подготовилась к походу раньше и первой отправилась в Алжир 20 мая. Декейтер командовал флагманским кораблём Guerriere. На его борту был Уильям Шалер, которого Мэдисон назначил консулом и дал ему право вести переговоры с правительством Алжира о мире[11]. За большой опыт и боевые заслуги Декейтера в военных операциях, Кроуниншилд назначил его корабль главным в этом плавании[15].

США требовали от врага освободить пленных американских граждан, эксплуатируемых как рабов, покончить с ежегодной данью и обеспечить благоприятное мирное соглашение, выгодное обеим сторонам. Декейтер был готов вести переговоры мирным способом или прибегнуть к силе[2].

Командование USS Guerriere

20 мая 1815 года Декейтер получил указание от президента Джеймса Мэдисона вести эскадру для участия в боевых действиях. 14 июня они подошли к Гибралтару[1].

Декейтер не хотел себя выдать, поэтому не заходил в порт, а вместо этого направил посланника в маленькой лодке, чтобы он смог связаться с консулами[17]. Ему удалось узнать, что недавно здесь проходила эскадра алжирского флота под командованием пресловутого Раиса Хамиду. На следующий день Декейтер вошёл в порт, что привлекло много внимания и вызвало уход нескольких судов, чтобы предупредить Хамиду об американской эскадре. В порту Декейтер пробыл совсем недолго и вскоре отправился дальше в надежде застать Хамиду врасплох[11][15].

17 июня американский флот обнаружил возле мыса Палос 64-пушечный фрегат Mashouda, которым командовал Хамиду. Обогнав его Декейтер произвёл выстрел из орудий, ослабив судно противника. В итоге ему удалось захватить корабль и 400 пленников, 30 членов экипажа врага погибли, в том числе сам Раис Хамиду. Позже таким же образом был захвачен бриг Estedio[1].

Победа над флагманом алжирского флота была в состоянии обеспечить выгодное положение в обсуждении мира с деем Алжира. Прибыв в пункт назначения Декейтер использовал дипломатию канонерок и заставил согласовать новый договор в течение 48 часов. По этому договору США соглашались отдать захваченные корабли и около 500 пленников в обмен на пленных американцев и европейцев, а также предоставление свободного прохода американским судам. Кроме того, Алжиру предстояло выплатить 10 тыс. долларов в виде компенсации[1].

Получив также мирные соглашения в Тунисе и Триполи, Декейтер быстро вернулся домой с победой. Прибыв в США, он получил благодарность от министра ВМС. После этой кампании он стал известен как «Покоритель берберских пиратов»[24].

Личная жизнь

Покончив с многолетними нападениями берберских пиратов, 12 ноября 1815 года Декейтер прибыл в Нью-Йорк, где в его честь состоялся приём[9].

Покончив с многолетними нападениями берберских пиратов, 12 ноября 1815 года Декейтер прибыл в Нью-Йорк, где в его честь состоялся приём[9].

За свой успех Стивен получил множество писем с благодарностью, в том числе от министра флота Бенджамина Кроуниншилда, который также пригласил Декейтера в совет комиссаров флота, на что тот с радостью согласился. После этого он направился в Вашингтон, где также был очень хорошо принят. В совете комиссаров флота он находился с 1816 по 1820 года. Одно из его наиболее заметных решений в этот период, возражение против восстановления в должности Джеймса Баррона, отстранённого на 5 лет за инцидент с Chesapeake, что в итоге привело к дуэли между ними[1].

Будучи комиссаром Стивен также принимал активное участие в общественной жизни Вашингтона. На одном из мероприятий, во время обеда он произнёс свой знаменитый тост[4]:

Здесь в Вашингтоне он вёл мирный образ жизни, работал комиссаром, часто проводил вечера на различных мероприятиях вместе со своей супругой Сьюзан Уилер, на которой он женился 8 марта 1806 года. В 1818 году Декейтер построил трёхэтажный дом из красного кирпича, спроектированный знаменитым английским архитектором Бенджамином Генри Лэтробом, принимавшем участие в расширении Белого дома[25]. Этот дом стал первым особняком, построенным вблизи Белого дома. Ныне он домом-музей, в котором хранится большая коллекция личных вещей Декейтера, и находится в ведении Национального фонда охраны памятников истории[9].

Смерть

В 1820 году коммодор Джеймс Баррон вызвал Декейтера на дуэль, в частности из-за его комментария при разборе дела с судном Chesapeake в 1807 году, после которого коммодор был отстранён от командования на 5 лет. Баррон недавно вернулся в США из Копенгагена, где пробыл около 6-и лет, и стремился восстановить своё положение[4]. Однако его возможное возвращение на флот резко осудили другие морские офицеры и особенно против выступал Стивен Декейтер, что сильно разозлило Баррона и послужило поводом для вызова Декейтера на дуэль[12].

В 1820 году коммодор Джеймс Баррон вызвал Декейтера на дуэль, в частности из-за его комментария при разборе дела с судном Chesapeake в 1807 году, после которого коммодор был отстранён от командования на 5 лет. Баррон недавно вернулся в США из Копенгагена, где пробыл около 6-и лет, и стремился восстановить своё положение[4]. Однако его возможное возвращение на флот резко осудили другие морские офицеры и особенно против выступал Стивен Декейтер, что сильно разозлило Баррона и послужило поводом для вызова Декейтера на дуэль[12].

Декейтер попросил своего друга Томаса Макдонохью быть секундантом, но тот всегда выступал против дуэлей и отказался выполнить просьбу[9]. Тогда Стивен обратился к Уильяму Бейнбриджу, и тот согласился. Декейтер сделал далеко не лучший выбор, так как Бейнбридж был на пять лет старше и уже давно завидовал молодому и известному офицеру[2].

8 марта прошла встреча между секундантами, на которой чётко было оговорено место и время дуэли. Её назначили на 9 часов утра 22 марта, в Бладенсбурге, штат Мэриленд. Расстояние между противниками установлено всего в 8 шагов[9].

Декейтер не сказал жене Сьюзен о предстоящем поединке, но вместо этого, предполагая, что может лишиться жизни, он написал отцу письмо с просьбой приехать в Вашингтон, чтобы тот остаться с его женой[9]. Перед дуэлью офицеры провели переговоры, продолжавшиеся около часа[4], Баррон был настроен на примирение с Декейтером, но секунданты не пытались остановить поединок[2].

Бейнбридж и Эллиотт организовали дуэль так, что ранение или смерть обоих дуэлянтов были очень вероятны. Они стояли в непосредственной близости друг от друга, лицом к лицу. После выстрелов, Баррон получил ранение в живот, а Декейтеру пуля попала в область малого таза, разорвав артерию. Оба дуэлянта упали на землю, смертельно раненый Декейтер схватился за бок и воскликнул: «О, Господи, я мёртв», а раненый Баррон заявил, что дуэль прошла честно и он таки прощает Стивена[4]. Декейтер умер примерно в 10:30 вечера того же дня. Будучи раненым он, как говорят, воскликнул: «Я и не знал, что человек может испытывать такую боль!»[2]

Память

За героизм, проявленный в Берберийских войнах и в англо-американской войне Декейтер стал иконой американской военно-морской истории, им восхищались большинство его современников, он стал настоящим национальным героем.

За героизм, проявленный в Берберийских войнах и в англо-американской войне Декейтер стал иконой американской военно-морской истории, им восхищались большинство его современников, он стал настоящим национальным героем.

- В честь Стивена Декейтера названы 5 кораблей ВМС США среди которых USS Decatur (DDG-73), USS Decatur (DD-936), USS Decatur (DD-341).

- По настоянию Франклина Рузвельта Почтовый департамент США выпустил ряд марок, посвящённых военно-морским силам, на одной из которых изображён С. Декейтер и Т. Макдонахью.

- Гравированный портрет Декейтера появляется на 20-тидолларовом серебряном сертификате 1886 года.

- Дом-музей Декейтера в Вашингтоне курирует Национальный фонд охраны памятников истории.

- Его именем назван .

Напишите отзыв о статье "Декейтер, Стивен"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Waldo, Samuel Putnam. The life and character of Stephen Decatur. — P. B. Goodsell, Hartford, Conn., 1821. — 312 p.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mackenzie, Alexander Slidell. Life of Stephen Decatur: a commodore in the Navy of the United States. — C. C. Little and J. Brown, 1846.

- ↑ Allison, Robert J. [books.google.com/books?id=WwCsgk4octkC&dq=%2Ballison+%2Bdecatur+%2B1812&source=gbs_navlinks_s Stephen Decatur American Naval Hero, 1779–1820]. — University of Massachusetts Press, 2005. — 253 p. — ISBN 1-55849-492-8.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Guttridge, Leonard F. Our Country, Right Or Wrong: The Life of Stephen Decatur. — New York: Tom Doherty Associates, LLC, 2006. — ISBN 978-0-7653-0702-6.

- ↑ [www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-d/s-decatr.htm Commodore Stephen Decatur, USN, (1779-1820)] (англ.). Naval History & Heritage Command, DEPARTMENT OF THE NAVY. Проверено 13 октября 2011. [www.webcitation.org/6AKOy82XB Архивировано из первоисточника 31 августа 2012].

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Abbot, Willis John. [books.google.com/books?id=B0cPAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s The Naval History of the United States]. — New York: Peter Fenelon Collier, 1886.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lewis, Charles Lee. [books.google.com/books?id=9haU2V5FtQgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false The Romantic Decatur]. — Ayer Publishing, 1937. — 296 p. — ISBN 0-8369-5898-5.

- ↑ 1 2 3 Hill, Frederic Stanhope. Twenty-six historic ships. — New York, London: G.P. Putnam's Sons, 1905. — 515 p.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tucker, Spencer. [books.google.com/books?id=1ETOxH58_kUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Stephen Decatur: a life most bold and daring]. — Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2004. — 245 p. — ISBN 1-55750-999-9.

- ↑ 1 2 Bradford, James C. Quarterdeck and bridge: two centuries of American naval leaders. — Naval Institute Press, 1997. — 263 p. — ISBN 1-55750-073-8.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Allen, Gardner Weld. Our naval war with France. — Boston, New York, Chicago: Houghton Mifflin & Co., 1909. — 323 p.

- ↑ 1 2 3 4 Toll, Ian W. [books.google.com/books?id=H9iQaPTPYiEC&dq=Six+frigates+Ian+toll&source=gbs_navlinks_s Six frigates: the epic history of the founding of the U.S. Navy]. — New York: W. W. Norton & Company, 2006. — 592 p. — ISBN 978-0-393-05847-5.

- ↑ 1 2 Whipple, Addison Beecher Colvin. To the Shores of Tripoli: the birth of the U.S. Navy and Marines. — Naval Institute Press, 2001. — 657 p. — ISBN 1-55750-966-2.

- ↑ 1 2 Hollis, Ira N. [books.google.com/books?id=5cSZnYakpxwC&vq=decatur&source=gbs_navlinks_s The frigate Constitution the central figure of the Navy under sail]. — Cambridge: The Riverside Press, 1900. — 455 p.

- ↑ 1 2 3 4 Leiner, Frederic C. The End of Barbary Terror, America's 1815 War against the Pirates of North Africa. — Oxford University Press, 2007. — ISBN 978-0-195-32540-9.

- ↑ Hale, Edward Everett. Illustrious Americans, Their Lives and Great Achievements. — Philadelphia, Chicago: International Publishing Company, 1896. — , Illustrious Americans Hale 1 896 экз. — ISBN 978-1-16222-702-3.

- ↑ 1 2 3 Maclay, Edgar Stanton. [books.google.com/books?id=UHWpn7IEuMoC&vq=Decatur&source=gbs_navlinks_s A history of the United States Navy, from 1775 to 1893]. — New York: D. Appleton & Company, 1894. — 647 p.

- ↑ 1 2 3 4 Hickey, Donald R. The War of 1812, A Forgotten Conflict. — Chicago, Urbana: University of Illinois Press, 1989. — ISBN 0-252-01613-0.

- ↑ 1 2 3 4 5 Roosevelt, Theodore. The naval war of 1812. — New York: G.P. Putnam's sons, 1883. — 541 p.

- ↑ David Stephen Heidler,Jeanne T. Heidler. Encyclopedia of the War of 1812. — Naval Institute Press, 2004. — 636 p. — ISBN 978-1-59114-362-8.

- ↑ Canney, Donald L. Sailing warships of the US Navy. — Chatham Publishing, 2001. — 224 p. — ISBN 1-55750-990-5.

- ↑ Cooper, James Fenimore. [books.google.com/books?id=WK3mWOlYYNsC&source=gbs_navlinks_s History of the Navy of the United States of America]. — New York: Stringer & Townsend, 1856. — 508 p.

- ↑ [www.history.navy.mil/bios/decatur.htm Captain Stephen Decatur] (англ.). Naval Historical Center (21 August 2001). Проверено 17 октября 2011. [www.webcitation.org/6AKOylj3Y Архивировано из первоисточника 31 августа 2012].

- ↑ [www.navalhistory.org/2010/05/20/commodore-stephen-decatur-and-the-war-on-algiers/ Commodore Stephen Decatur and the War on Algiers] (англ.). U.S. Naval Institute. Проверено 18 октября 2011. [www.webcitation.org/6AKOzHbU7 Архивировано из первоисточника 31 августа 2012].

- ↑ [www.whitehousehistory.org/decatur-house/history_decatur-house.html DECATUR HOUSE] (англ.). The Decatur House on Lafayette Square. Проверено 19 октября 2011. [www.webcitation.org/6AKP02f4U Архивировано из первоисточника 31 августа 2012].

Литература

- James Tertius De Kay. A Rage for Glory: The Life of Commodore Stephen Decatur, USN. — Free Press, 2004. — ISBN 0-7432-4245-9.

- Joshua E. London. Victory in Tripoli: How America's War with the Barbary Pirates Established the U.S. Navy and Shaped a Nation. — New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005. — ISBN 0-471-44415-4.

- Michael B. Oren. Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East, 1776 to the Present. — New York: W.W. Norton, 2007. — ISBN 0-393-05826-3.

- Nathan Miller. The US Navy: An Illustrated History. — New York: American Heritage, 1977.

- Corinne Lowe. Knight of the Sea: The Story of Stephen Decatur. — Harcourt, Brace, 1941. — 286 p.

- Mark Lardas. Decatur's Bold and Daring ACT - The Philadelphia in Tripoli 1804. — Osprey Publishing, 2011. — 80 p. — (Raid Series). — ISBN 978-1-84908-374-4.

Ссылки

- [www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-d/s-decatr.htm Стивен Декейтер] (англ.) на сайте Исторического центра Департамента военно-морских сил

- [www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=269 Стивен Декейтер] (англ.) на сайте Find a Grave

- [www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=269&PIpi=13723044 Место погребения Стивена Декейтера] (англ.) на сайте Find a Grave

- [www.decaturhouse.org/ Дом-музей Стивена Декейтера в Вашингтоне] (англ.)

Отрывок, характеризующий Декейтер, Стивен

Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.

Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.

– Да ты из каких будешь? – вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?

– Я? я?.. – сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. – Я по настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.

– Вишь ты! – сказал один из солдат.

Другой солдат покачал головой.

– Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! – сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.

Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.

– Тебе куды надо то? Ты скажи! – спросил опять один из них.

– Мне в Можайск.

– Ты, стало, барин?

– Да.

– А как звать?

– Петр Кириллович.

– Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем. В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.

Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.

– Ваше сиятельство, – проговорил он, – а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!

– Ах да, – сказал Пьер.

Солдаты приостановились.

– Ну что, нашел своих? – сказал один из них.

– Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! – сказали другие голоса.

– Прощайте, – сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.

«Надо дать им!» – подумал Пьер, взявшись за карман. – «Нет, не надо», – сказал ему какой то голос.

В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.

«Слава богу, что этого нет больше, – подумал Пьер, опять закрываясь с головой. – О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они… они все время, до конца были тверды, спокойны… – подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они – эти странные, неведомые ему доселе они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.

«Солдатом быть, просто солдатом! – думал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? – подумал Пьер. – Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.

«Рассветает, – подумал Пьер. – Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто то говорил или сам передумывал Пьер.

Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога, – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они, не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.

– Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

– Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, – повторил какой то голос, – запрягать надо, пора запрягать…

Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено.

Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.

Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.

Х

30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.

В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.

Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.

Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.

– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.

– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.

– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.

– Что это? – спросил Пьер.

– А вот новая афиша.

Пьер взял ее в руки и стал читать:

«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…

– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.

– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.

– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…

– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?

– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.

– Что же вы слышали?

– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…

– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.

– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?

– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.

– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.

Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.

– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..

– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.

– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…

В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.

Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.

– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.

– Да, я масон, – отвечал Пьер.

– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.

– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.

– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.

– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…

– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]

– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.

Граф нахмурился.

– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]

Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.

«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.

Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.

Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.

Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.

После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.

В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.

Несмотря на то, что уже с 20 го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.

По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30 го.

С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не ведено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), – все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1 го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.

В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.

Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.

– Я никогда не радовалась тогда, – сказала графиня, – когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!

Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда то, что вообще происходит что то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.

31 го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.

Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.