Джокьякарта (султанат)

| Джокьякарта | |||||||

| индон. Kesultanan Yogyakarta, яв. Kasultanan Nagari Ngayogyakerto Hadiningrat | |||||||

| Султанат | |||||||

| |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

Султанат Джокьякарта в границах 1830—1950 годов выделен зелёным цветом | |||||||

| Столица | Джокьякарта | ||||||

| Язык(и) | яванский | ||||||

| Религия | ислам | ||||||

| Форма правления | монархия | ||||||

| Династия | Хаменгкубувоно | ||||||

| султан | |||||||

| История | |||||||

| - 13 февраля 1755 | основание государства | ||||||

| - 27 сентября 1830 | зависимость от Нидерландов в статусе протектората | ||||||

| - 18 сентября 1811 | британский контроль (до августа 1816 года) | ||||||

| - 5 марта 1942 | японская оккупация (до сентября 1945 года) | ||||||

| - 15 августа 1950 | вхождение в состав Индонезии | ||||||

Султана́т Джокьяка́рта (индон. Kesultanan Yogyakarta, яв. Kasultanan Nagari Ngayogyakerto Hadiningrat, произносится по-явански как joɡjaˈkartɔ) — государство, существовавшее с 1755 года на территории современной Индонезии в центральной части острова Ява. Будучи формально суверенным, изначально находилось в фактической, а позднее — в юридически оформленной зависимости от колониальной администрации Нидерландской Ост-Индии.

Султанат стал основным театром военных действий во время Яванской войны 1825—1830 годов, по итогам которой значительная часть его территории была аннексирована голландцами, а степень автономии существенно урезана. В 1946—1948 годах, в период войны за независимость Индонезии, на территорию султаната, в город Джокьякарту, была перенесена столица республики.

В 1950 году Джокьякарта вошла в состав Индонезии на правах особого округа, по статусу приравненного к провинции. При этом за её правителями был законодательно закреплён наследственный султанский титул и некоторые церемониальные привилегии.

Содержание

- 1 Создание, государственное и социально-экономическое устройство

- 2 Зависимость от Нидерландской Ост-Индской компании (1755—1798)

- 3 Ликвидация НОИК, конфликт с нидерландской администрацией (1798—1811)

- 4 Британская оккупация Явы (1811—1816)

- 5 Яванская война, Клатенское соглашение (1825—1830)

- 6 Поздний период нидерландской колонизации (1830—1942)

- 7 Японская оккупация (1942—1945)

- 8 Поэтапное вхождение в состав Индонезии (1945—1950)

- 9 Примечания

- 10 Литература

Создание, государственное и социально-экономическое устройство

Султанат был образован в результате раскола государства Матарам (существовало на Яве со второй половины XVI века[1]), произошедшего в результате длительной междоусобной войны членов местной правящей семьи, в которую вмешалась Нидерландская Ост-Индская компания (НОИК). Конфликт завершился 13 февраля 1755 года подписанием Гиянтского соглашения, по условиям которого часть Матарама присоединялась к владениям НОИК, а на остальной его территории образовывались две новых монархии — Джокьякарта и Суракарта[2][3][4].

Султанат был образован в результате раскола государства Матарам (существовало на Яве со второй половины XVI века[1]), произошедшего в результате длительной междоусобной войны членов местной правящей семьи, в которую вмешалась Нидерландская Ост-Индская компания (НОИК). Конфликт завершился 13 февраля 1755 года подписанием Гиянтского соглашения, по условиям которого часть Матарама присоединялась к владениям НОИК, а на остальной его территории образовывались две новых монархии — Джокьякарта и Суракарта[2][3][4].

В соответствии с соглашением, оба новых государства были совершенно равноправны. При этом правопреемницей Матарама фактически становилась Суракарта: власть в ней передавалась последнему матарамскому правителю Пакубувоно III, который сохранял за собой прежнюю столицу, а также наследовал «эксклюзивный» титул сусухунана, отличавший правителей Матарама как наиболее могущественных и влиятельных монархов Явы[2][3][4].

Джокьякарта передавалась в наследственное владение принцу Мангкубу́ми (яв. Mangkubumi), сводному брату Пакубувоно III. Он принимал «рядовой» титул султана, который в тот период носили главы десятков государственных образований Явы и других островов Малайского архипелага. На престол новый монарх вступил под тронным именем Хаменгкубувоно I — таким образом, было положено начало правящей джокьякартской династии, в которой тронное имя «Хаменгкубуво́но» (яв. Hamengkubuwono, буквально — «опора мира») передавалось по наследству с соответствующим порядковым номером каждому очередному правителю[2][5][6].

Через месяц после подписания Гиянтского соглашения, 13 марта 1755 года, Хаменгкубувоно I объявил о начале строительства столицы нового султаната. Для этих целей им было выбрана лесистая местность в междуречье небольших речек Вино́нго (индон. Winongo) и Чо́де (индон. Code), где ранее его отцом, матарамским сусухунаном Пакубувоно II, была построена загородная резиденция под названием «Гарджитова́ти» (индон. Garjitowati). Здесь в течение нескольких месяцев был построен кратон — традиционный яванский дворцовый комплекс[7]. Именно эта местность и получила название «Джокьякарта». Этимология этого имени является спорной. Согласно одной из наиболее распространённых версий, Хаменгкубувоно I руководствовался ассоциацией с легендарным индийским городом Айодхьей, хорошо известным яванской аристократии по популярному в тот период на Яве эпосу «Рамаяна». В этом случае название имеет санскритскую этимологию и переводится как «мирная, не воюющая»[8][9][7]. По другой версии, название «Джокьякарта» имеет сугубо яванское происхождение: в этом случае его можно перевести как «достойная процветания, должная процветать»: от «йогья» (яв. yogya) — «подходящий, должный, надлежащий» и «керта» (яв. kerta) — «процветание, благополучие». Официальное же название всего султаната на высоком регистре яванского языка было весьма длинным и пышным: Касултанан Нагари Нгайогякерто Хадининграт (яв. Kasultanan Nagari Ngayogyakerto Hadiningrat), что переводится примерно как «Султанат — страна, достойная процветания в превосходнейшей степени». При этом на широком народном уровне, а в последующем и в официальной историографии за государством закрепилось краткое название «Джокьякарта»[8][9][10].

Территориальное размежевание Джокьякарты и Суракарты было весьма сложным как в правовом, так и в географическом плане. Помимо того, что земли новообразованных монархий имели двухуровневый статус (собственно государство и обширная личная вотчина монарха), значительная часть бывшего Матарама передавалась в совместное управление сусухунана и султана. Все эти разнородные территории образовывали множество отделённых друг от друга анклавов и эксклавов[2][3].

Политическое и социально-экономическое устройство Джокьякарты было в основном идентично матарамскому. Султан обладал абсолютной властью, функции правительства выполняла группа придворных, которая подразделялась на несколько отраслевых ведомств — каная́канов (яв. kanayakan). Канаяканы возглавлялись визирями — пепати́хами (яв. pepatih), которые, в свою очередь подчинялись верховному визирю, носившему титул пепати́х-да́лем (яв. pepatih dalem). Последний обычно назначался из числа близких родственников султана и вступал в должность под именем Дануре́джо (яв. Danurejo) с соответствующим порядковым номером. Население делилось на три сословия: аристократов (яв. bandara), служащих (яв. abdi dalem) и простонародье (яв. kawula)[11][12].

Политическое и социально-экономическое устройство Джокьякарты было в основном идентично матарамскому. Султан обладал абсолютной властью, функции правительства выполняла группа придворных, которая подразделялась на несколько отраслевых ведомств — каная́канов (яв. kanayakan). Канаяканы возглавлялись визирями — пепати́хами (яв. pepatih), которые, в свою очередь подчинялись верховному визирю, носившему титул пепати́х-да́лем (яв. pepatih dalem). Последний обычно назначался из числа близких родственников султана и вступал в должность под именем Дануре́джо (яв. Danurejo) с соответствующим порядковым номером. Население делилось на три сословия: аристократов (яв. bandara), служащих (яв. abdi dalem) и простонародье (яв. kawula)[11][12].

Как и в Матараме, султан был верховным собственником, распоряжавшимся всеми земельными и водными ресурсами. Частной земельной собственности не существовало, земля находилась в пользовании крестьянских общин, которые выплачивали султану продуктовую ренту в размере 20—30 % производимой продукции, а также несли различные трудовые повинности (строительство дорог, ирригационных и фортификационных сооружений и т. п.) в среднем занимавшие порядка 50 дней в год[13]. Основой местного хозяйства служило земледелие. Главной сельскохозяйственной культурой был рис — как поливной, так и суходольный, основным тягловым животным — буйвол. Значительное развитие имели рыболовство и рыбоводство[14].

В первые годы существования султаната его социально-экономическое развитие существенно осложнялось из-за последствий междоусобных войн, сотрясавших Матарам в течение нескольких десятилетий. Значительная часть сельскохозяйственных земель, а также дорожной и ирригационной инфраструктуры была заброшена, некоторые населённые пункты обезлюдели[15].

Торговые обмены султаната с другими регионами Явы были не слишком активными. Исключение в этом плане составляла соседняя Суракарта: две бывшие части Матарама сохраняли активные экономические, а также социальные и культурные связи. Отношения между двумя монархиями поддерживались за счёт династических браков, однако, несмотря на это, нередко носили достаточно напряжённый характер[16].

Зависимость от Нидерландской Ост-Индской компании (1755—1798)

Изначально обладая формальным суверенитетом, Джокьякарта, в соответствии с положениями Гиянтского соглашения, а также с рядом последовавших дополнительных договоренностей, фактически попала в вассальную зависимость от НОИК. Ко двору Хаменгкубувоно прикомандировывался постоянный представитель генерал-губернатора колонии — «резидент», имевший право вмешательства во внешние сношения и экономическую жизнь султаната. Он, в частности, контролировал выполнение властями Джокьякарты соглашения о безвозмездных поставках сельскохозяйственной продукции администрации НОИК (этот метод колониальной эксплуатации практиковался голландцами на Яве еще с начала XVII века). Назначение и отстранение от должности визирей-пепатихов, а также бупа́ти, глав административно-территориальных единиц султаната, производилось по согласованию с руководством НОИК. Более того, эти должностные лица приносили присягу на верность и султану, и Компании[4][11].

Тем не менее в сравнении с другими территориями, управлявшимися голландцами на Яве, степень автономии Джокьякарты была достаточно высокой: она имела не только собственный достаточно разветвлённый государственный аппарат, независимую от голландцев правовую и административную систему, но и вполне боеспособную регулярную армию[12].

Изначально обладая формальным суверенитетом, Джокьякарта, в соответствии с положениями Гиянтского соглашения, а также с рядом последовавших дополнительных договоренностей, фактически попала в вассальную зависимость от НОИК. Ко двору Хаменгкубувоно прикомандировывался постоянный представитель генерал-губернатора колонии — «резидент», имевший право вмешательства во внешние сношения и экономическую жизнь султаната. Он, в частности, контролировал выполнение властями Джокьякарты соглашения о безвозмездных поставках сельскохозяйственной продукции администрации НОИК (этот метод колониальной эксплуатации практиковался голландцами на Яве еще с начала XVII века). Назначение и отстранение от должности визирей-пепатихов, а также бупа́ти, глав административно-территориальных единиц султаната, производилось по согласованию с руководством НОИК. Более того, эти должностные лица приносили присягу на верность и султану, и Компании[4][11].

Тем не менее в сравнении с другими территориями, управлявшимися голландцами на Яве, степень автономии Джокьякарты была достаточно высокой: она имела не только собственный достаточно разветвлённый государственный аппарат, независимую от голландцев правовую и административную систему, но и вполне боеспособную регулярную армию[12].

В 1757 году Джокьякарта подверглась нападению отрядов Раде́на Маса Саи́да (яв. Raden Mas Said) — дальнего родственника Хаменгкубувоно I, не признавшего Гиянтского соглашения и продолжившего вооруженную борьбу против голландцев и их местных союзников. Нападение было отбито объединёнными силами Джокьякарты, Суракарты и голландцев, однако потерпевшему поражение Радену Масу Саиду была предоставлена возможность капитулировать на весьма почетных условиях. По итогам соглашения, подписанного 17 марта 1757 года в центральнояванском городке Салатига, он признал себя вассалом НОИК в обмен на передачу ему во власть части Суракарты — в новообразованном княжестве Мангкунега́ран Раден Мас Саид взошел на престол под именем Мангкунега́ра I[2][3].

В 1760 году под предлогом обеспечения безопасности резидента НОИК и его аппарата в непосредственной близости от султанского кратона голландцами был построен военный форт. Это обеспечило им постоянное, хотя и не слишком внушительное военное присутствие в султанате: в течение последующей половины столетия личный состав дислоцированного здесь гарнизона не превышал нескольких десятков человек. Для сравнения, постоянная гвардия султана в этот период насчитывала более полутора тысяч бойцов, а при необходимости монарх мог бы мобилизовать вооружённые силы численностью до 100 000 человек[17].

Период с начала 1760-х годов до начала XIX века стал порой социально-экономического расцвета Джокьякарты. Политическая стабильность, наступившая на этой территории после длительных матарамских междоусобиц, способствовала значительному росту населения. Так, к 1795 году оно составляло порядка 1,4—1,6 миллиона человек — по крайней мере в полтора раза, а по некоторым оценкам вдвое больше, чем в начале существования Джокьякартского султаната в 1755 году. Быстрыми темпами расширялись сельскохозяйственные угодья[17]. Если в момент подписания Гиянтского соглашения Джокьякарта значительно уступала Суракарте по экономическому и военному потенциалу, а также по политическому авторитету, то уже к концу XVIII века соотношение сил между двумя бывшими частями Матарама стало обратным[18].

Ликвидация НОИК, конфликт с нидерландской администрацией (1798—1811)

В самом конце XVIII века зависимость от НОИК сменилась аналогичными отношениями непосредственно с Нидерландами. После длительного кризиса Компания была передана в государственное управление, а в 1799 году официально прекратила своё существование. Все её владения перешли в распоряжение Батавской республики[19].

В самом конце XVIII века зависимость от НОИК сменилась аналогичными отношениями непосредственно с Нидерландами. После длительного кризиса Компания была передана в государственное управление, а в 1799 году официально прекратила своё существование. Все её владения перешли в распоряжение Батавской республики[19].

Подобная трансформация не подразумевала сколь-либо существенных изменений системы колониального управления — сношения с властями султаната по-прежнему осуществлял резидент, назначавшийся генерал-губернатором Нидерландской Ост-Индии, который, в свою очередь, представлял уже не НОИК, а непосредственно нидерландское правительство. Однако прибывший на Яву в 1807 году очередной генерал-губернатор Герман Виллем Дендельс — получивший это назначение от Людовика Бонапарта, провозглашенного королём Нидерландов после захвата страны наполеоновской Францией — повел курс на значительное усиление контроля над Джокьякартой, равно как и прочими формально независимыми государственными образованиями Явы. В соответствии с его постановлением резиденты, аккредитованные при монарших дворах, приравнивались по статусу к самим монархам. Это обеспечивало голландским чиновникам не только султанские церемониальные почести, но и право отдавать прямые распоряжения любым должностным лицам соответствующих государств[20].

Политика Дендельса встретила неприятие со стороны Хаменгкубувоно II, вступившего на престол в 1792 году, а среди его приближённых вызвала открытые протесты. Большая часть джокьякартской знати отказывалась признавать расширенные полномочия резидента, а руководитель одного из дворцовых ведомств Раден Ранга (яв. Raden Rangga) поднял против него вооружённый мятеж. Это выступление было быстро подавлено, сам Раден Ранга погиб, однако напряжённость в отношениях между джокьякартской верхушкой и администрацией Нидерландской Ост-Индии продолжала нарастать. Сам Хаменгкубувоно II избегал открытого противостояния с колонизаторами, однако фактически саботировал их указания, ведя линию на постепенное ослабление зависимости от Нидерландов. Осенью 1810 года он самовольно заменил пепатих-далема Дануреджо II, ранее назначенного с подачи голландцев[21].

Политика Дендельса встретила неприятие со стороны Хаменгкубувоно II, вступившего на престол в 1792 году, а среди его приближённых вызвала открытые протесты. Большая часть джокьякартской знати отказывалась признавать расширенные полномочия резидента, а руководитель одного из дворцовых ведомств Раден Ранга (яв. Raden Rangga) поднял против него вооружённый мятеж. Это выступление было быстро подавлено, сам Раден Ранга погиб, однако напряжённость в отношениях между джокьякартской верхушкой и администрацией Нидерландской Ост-Индии продолжала нарастать. Сам Хаменгкубувоно II избегал открытого противостояния с колонизаторами, однако фактически саботировал их указания, ведя линию на постепенное ослабление зависимости от Нидерландов. Осенью 1810 года он самовольно заменил пепатих-далема Дануреджо II, ранее назначенного с подачи голландцев[21].

Столкнувшись с таким неповиновением, Дендельс предъявил джокьякартскому султану ультиматум с требованиями полного признания расширенных полномочий резидента, восстановления прежнего пепатих-далема и официальных извинений за мятеж Радена Ранги. После того, как эти требования остались невыполненными, конфликт перешел в открытую фазу: в декабре 1810 года в Джокьякарту вошли голландские войска в количестве 3200 человек под командованием самого генерал-губернатора. Не решившийся на вооружённое сопротивление Хаменгкубувоно II был низложен, власть над султанатом была передана его старшему сыну. Несмотря на то, что последний не был официально возведён на султанский престол — Дендельс объявил его регентом, — ему было присвоено тронное имя Хаменгкубувоно III. Новый правитель безоговорочно признал расширенные полномочия и привилегии резидента. В должности пепатих-далема был восстановлен лояльный Дандельсу Дануреджо II. Придворные, выступавшие против преобразований Дендельса, были сосланы, их места заняли голландские ставленники — в числе сосланных был даже один из младших сыновей Хаменгкубувоно II принц Натакусума (яв. Natakusuma). Кроме того, с султаната была взыскана контрибуция в размере 500 000 гульденов[21].

Британская оккупация Явы (1811—1816)

В августе — сентябре 1811 года Джокьякарта, как и вся территория Явы, перешла под контроль Великобритании: англичане заняли нидерландские остиндские владения, стремясь предотвратить их захват наполеоновской Францией, оккупировавшей в это время Нидерланды. Преемник Дендельса на посту генерал-губернатора Ян Виллем Янсенс, сохранивший верность Людовику I Бонапарту, попытался организовать вооруженное сопротивление при опоре на небольшие французские и голландские подразделения, однако 18 сентября 1811 года был пленён британцами и капитулировал. Воспользовавшись этим, Хаменгкубувоно II вернул себе престол, низведя Хаменгкубувоно III обратно в положение наследного принца. Придворные, назначенные с подачи голландцев после конфликта 1810 года, подверглись опале, а главный ставленник Дендельса, пепатих-далем Дануреджо II, был казнён[22][20].

В августе — сентябре 1811 года Джокьякарта, как и вся территория Явы, перешла под контроль Великобритании: англичане заняли нидерландские остиндские владения, стремясь предотвратить их захват наполеоновской Францией, оккупировавшей в это время Нидерланды. Преемник Дендельса на посту генерал-губернатора Ян Виллем Янсенс, сохранивший верность Людовику I Бонапарту, попытался организовать вооруженное сопротивление при опоре на небольшие французские и голландские подразделения, однако 18 сентября 1811 года был пленён британцами и капитулировал. Воспользовавшись этим, Хаменгкубувоно II вернул себе престол, низведя Хаменгкубувоно III обратно в положение наследного принца. Придворные, назначенные с подачи голландцев после конфликта 1810 года, подверглись опале, а главный ставленник Дендельса, пепатих-далем Дануреджо II, был казнён[22][20].

Овладев Явой, британцы в течение короткого времени добились от местных монархов заключения вассальных соглашений. Хаменгкубувоно II не стал в этом плане исключением, однако его отношения с новыми колонизаторами с самого начала оказались напряжёнными. Прибывший в султанат в ноябре 1811 года британский резидент Джон Кроуферд (англ. John Crowferd) своим поведением вызвал недовольство монарха, а посещение Джокьякарты главой британской администрации Явы Томасом Стэмфордом Раффлзом месяц спустя чуть не привело к вооружённой стычке между придворными и английской делегацией — пытаясь добиться от султана изъявлений покорности, Раффлз дошел до откровенных оскорблений[21].

В этих условиях Хаменгкубувоно II, не разрывая вассального соглашения с британской администрацией, повёл курс на ускоренное развитие военного потенциала султаната: укрепил кратон, значительно увеличил численность вооружённых сил и начал зондировать позиции сусухунана Суракарты на предмет возможного союза против новых колонизаторов. При этом часть его окружения не разделяла антибританских настроений. В частности, отстранённый отцом от власти Хаменгкубувоно III и его младший брат принц Натакусума, возвращённый англичанами из ссылки, отмежевались от султана и заверили Раффлза в своей лояльности[23].

Дождавшись прибытия из Индии дополнительных войск, Раффлз решил жёстко покарать Хаменгкубувоно II за непокорность. В июне 1812 года в Джокьякарту был введён англо-индийский корпус в 1200 штыков под командованием полковника Джиллеспи, который в ходе короткого боя наголову разгромил вдесятеро превосходившую его армию султаната. Кратон был взят штурмом, разграблен и частично сожжён, султанская сокровищница разграблена. Хаменгкубувоно II в очередной раз был низложен и сослан на остров Пинанг. На джокьякартский престол был вновь возведён Хаменгкубувоно III[24][25].

По итогам конфликта между британской администрацией и Хаменгкубувоно III было заключено соглашение, предусматривавшее резкое сокращение вооруженных сил султаната (сохранялась только султанская личная гвардия в количестве нескольких сот человек), а также некоторые административные преобразования, снижавшие степень местного самоуправления. Кроме того, в обмен на денежную компенсацию от султаната отторгались небольшие территории — полуанклав на юго-западе и анклав в центре. На этих землях в 1813 году был создан новый султанат — Пакуала́ман, который был передан в наследственное правление принцу Натакусуме в награду за его лояльность британцам[24].

Примечательно, что Раффлз придавал стратегическое значение военной акции против Джокьякарты и последующим санкциям в отношении её. Степень автономии султаната, допускавшаяся голландцами, представлялась ему чрезмерной и рассматривалась как серьёзное препятствие для эффективной экономической эксплуатации этой территории. Кроме того, в соответствии с его планами, столь жёсткие действия должны были произвести эффект на всех феодальных правителей колонии и обеспечить их безоговорочное подчинение европейской администрации[25].

Удар, нанесённый Джокьякарте, представил туземцам Явы столь явное доказательство силы и решимости британского правительства, что они впервые осознали относительность своего положения и своей значимости. Теперь европейская держава впервые главенствует на Яве…

Оригинальный текст (англ.)The blow which has been struck at Djocjo Carta, has afforded so decisive a proof to the Native Inhabitants of Java of the strength and determination of the British Government, that they now for the first time know their relative situation and importance. The European power is now for the first time paramount in Java…

— Из письма Раффлза Лорду Минто, генерал-губернатору Британской Ост-Индии[25]

После смерти Хаменгкубувоно III в 1814 году на престол был возведён его младший сын под именем Хаменгкубувоно IV. Старший сын, принц Дипонегоро, был обойдён при престолонаследии в силу происхождения — как сын младшей наложницы — и, возможно, с учетом собственного нежелания заниматься государственным управлением (в молодости Дипонегоро отдавал предпочтение религиозной деятельности)[26][27].

После возвращения британцами Явы голландцам в 1816 году произведённые ими территориальные и административные изменения в Джокьякарте не пересматривались — Пакуаламан остался отдельным султанатом, сокращённые привилегии местных властей и урезанные вооружённые силы восстановлены не были[28].

Яванская война, Клатенское соглашение (1825—1830)

После смерти Хаменгкубувоно IV в конце 1822 года престол наследовал его малолетний сын под именем Хаменгкубувоно V. При этом претензии Дипонегоро на статус регента удовлетворены не были — этот пост получил один из дальних родственников нового султана, сочтенный голландцами более лояльным. Это привело к обострению отношений между Дипонегоро и руководством Нидерландской Ост-Индии[29][27].

После смерти Хаменгкубувоно IV в конце 1822 года престол наследовал его малолетний сын под именем Хаменгкубувоно V. При этом претензии Дипонегоро на статус регента удовлетворены не были — этот пост получил один из дальних родственников нового султана, сочтенный голландцами более лояльным. Это привело к обострению отношений между Дипонегоро и руководством Нидерландской Ост-Индии[29][27].

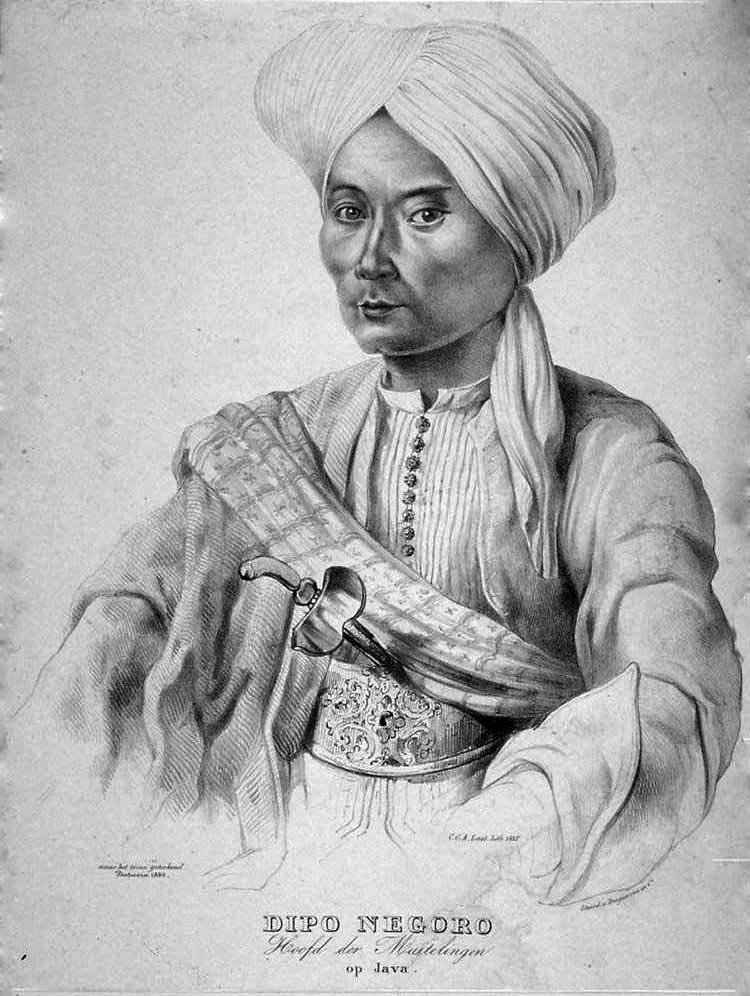

Вскоре Дипонегоро стал открыто критиковать не только колониальную администрацию, но и джокьякартский двор, который, по его мнению, перешёл в услужение неверным чужеземцам, предав собственный народ и мусульманскую веру. Его воззвания встретили понимание как на широком народном уровне, так и со стороны значительной части джокьякартской знати, недовольной политикой голландцев, планомерно урезавших её экономические права и сословные привилегии. В результате на сторону Дипонегоро встала почти половина высшей аристократии султаната и многие из глав его областей. В течение короткого времени Дипонегоро, заручившись значительной общественной поддержкой, стал лидером антиголландски настроенных сил не только Джокьякарты, но и практически всей Явы[29][30].

Поводом к вооруженному выступлению сторонников Дипонегоро стала начатая голландцами в марте 1825 года прокладка дороги из Джокьякарты на восток Явы, в ходе которой строительные работы затронули территорию захоронений предков Дипонегоро. Расценив случившееся как тяжёлое оскорбление, принц провозгласил священную войну против колонизаторов и их местных приспешников. Военные действия начались 20 июля после попытки голландцев арестовать мятежного принца[29][27].

Уже в первые недели войны силы восставших исчислялись десятками тысяч человек, и они смогли взять под контроль значительную часть Джокьякарты и прилегающих территорий Явы. В сентябре 1825 года повстанцы осадили столицу султаната, однако после неудачной попытки штурма вынуждены были оставить позиции, будучи атакованными подоспевшими голландскими войсками под командованием генерала Хендрика де Кока[31][30].

Стремясь привлечь на свою сторону симпатии джокьякартцев, всё большее количество которых склонялось на сторону восставшего Дипонегоро, голландцы восстановили на престоле Хаменгкубувоно II, вернув его из ссылки. Предполагалось, что возвращение престарелого султана, ранее неоднократно проявлявшего неповиновение колонизаторам, символизирует готовность голландцев к сосуществованию с более независимой Джокьякартой. Этот расчёт, однако, не оправдался: престарелый Хаменгкубувоно II не пользовался сколь-либо значительным авторитетом ни среди простого населения, ни в придворных кругах. После его кончины в 1828 году к власти вновь вернулся Хаменгкубувоно V[31][30].

Несмотря на неудачу под Джокьякартой, ополчению Дипонегоро в 1825—1827 годах удавалось наносить чувствительные удары голландцам и сражавшейся на их стороне султанской армии, а бойцы последней массово переходили на сторону мятежников. Только после существенного увеличения численности нидерландских войск и возведения ими на центральной Яве разветвлённой системы фортификационных сооружений, включавшей около 200 фортов и блокгаузов, сторонники принца были вынуждены перейти к оборонительной тактике. Тем не менее, Дипонегоро отверг предложения голландцев о примирении в обмен на выделение ему части Джокьякарты в качестве отдельного наследственного княжества: со своей стороны он настаивал на «власти над всеми правоверными Явы»[32]. В марте 1830 года после серии поражений остатки армии Дипонегоро были блокированы в районе города Магеланг, после чего сам он был захвачен в плен под предлогом переговоров и вскоре сослан на Сулавеси[33][34].

Восстание под предводительством Дипонегоро, ставшее самым масштабным антиколониальным выступлением коренного населения Голландской Ост-Индии, повлекло за собой тяжелые демографические, материальные и политические последствия для Джокьякарты. К концу войны население султаната сократилось практически вдвое — сотни тысяч жителей погибли, бежали или были насильственно переселены. Были разрушены многие населённые пункты, в запустение пришли сельскохозяйственные угодья. По султанату прокатилась волна репрессий: были сосланы или, по крайней мере, отлучены от двора все представители местной знати, замеченные в симпатиях к Дипонегоро[33][34].

Восстание под предводительством Дипонегоро, ставшее самым масштабным антиколониальным выступлением коренного населения Голландской Ост-Индии, повлекло за собой тяжелые демографические, материальные и политические последствия для Джокьякарты. К концу войны население султаната сократилось практически вдвое — сотни тысяч жителей погибли, бежали или были насильственно переселены. Были разрушены многие населённые пункты, в запустение пришли сельскохозяйственные угодья. По султанату прокатилась волна репрессий: были сосланы или, по крайней мере, отлучены от двора все представители местной знати, замеченные в симпатиях к Дипонегоро[33][34].

27 сентября 1830 года в селении Клатен на центральной Яве представителями Джокьякарты, Суракарты и голландской администрации было подписано соглашение, окончательно оформившее зависимость обоих этих яванских государств от Гааги в качестве протекторатов и вписавшее их в административную систему Нидерландской Ост-Индии. Монархическая форма правления сохранялась, однако полномочия султанов приобретали в основном церемониальный характер, в то время как реальная власть переходила в руки резидентов. Соглашение также предусматривало существенные преобразования внутреннего устройства Джокьякарты, в частности, кардинальное урезание прав высших придворных чинов. Кроме того, значительная часть территории Джокьякарты и территорий, управлявшихся джокьякартским и суракартским султаном совместно, отторгались в пользу Нидерландской Ост-Индии. Между двумя султанатами впервые проводилась чёткая граница — при этом на и без того урезанной территории Джокьякарты создавались несколько новых суракартских анклавов. Примечательно, что это стало последним территориальным изменением Джокьякарты: определённые в 1830 году границы сохранялись до конца её существования как формально суверенного султаната[35][34][36].

Поздний период нидерландской колонизации (1830—1942)

После завершения Яванской войны и ликвидации её последствий обстановка в Джокьякарте постепенно стабилизировалась. Отношения с колониальной администрацией нормализовались — Хаменгкубувоно V и его последующие преемники демонстрировали ей полную лояльность. В 1832 году было завершено начатое ещё до войны строительство величественной резиденции нидерландского представителя: она была возведена в непосредственной близости от султанского кратона и получила среди местного население название «Гедунг-Агунг» (индон. Gedung Agung, буквально — «верховное здание»)[37].

После завершения Яванской войны и ликвидации её последствий обстановка в Джокьякарте постепенно стабилизировалась. Отношения с колониальной администрацией нормализовались — Хаменгкубувоно V и его последующие преемники демонстрировали ей полную лояльность. В 1832 году было завершено начатое ещё до войны строительство величественной резиденции нидерландского представителя: она была возведена в непосредственной близости от султанского кратона и получила среди местного население название «Гедунг-Агунг» (индон. Gedung Agung, буквально — «верховное здание»)[37].

В 1830-х годах по распоряжению администрации Нидерландской Ост-Индии на большей части Явы была введена так называемая «система принудительных культур» (нидерл. cultuurstelsel): около 20 % местных земледельческих угодий отводилось под посадки сельскохозяйственных культур, пользовавшихся спросом на европейском рынке, возделывать которые вменялось в обязанность туземных крестьянских общин. Формально эта система не распространялась на Джокьякарту и три других монархии-протектората, однако серия специальных соглашений, заключённых с их властями, фактически обеспечивала применение аналогичных методов эксплуатации и на этих территориях. В результате в течение последующих десятилетий в султанате были разбиты десятки плантаций кофе, сахарного тростника, табака и индиго. Часть доходов от реализации этой продукции голландцы отчисляли в султанскую казну, небольшая доля шла на вознаграждение общинной верхушки[38].

В 1867 году на территории султаната произошло мощное землетрясение, вызвавшее значительные разрушения. И «Гедунг-Агунг», и нидерландский форт серьёзно пострадали и были отстроены заново: именно в таком виде оба этих здания сохранились к началу XXI века. Примечательно, что реконструированный форт получил название «Вредебург» (нидерл. Vredeburg, буквально — «мирная крепость») — этим администрация колонии подчеркивала свой настрой на мирное сосуществование с султанатом[39].

В 1867 году на территории султаната произошло мощное землетрясение, вызвавшее значительные разрушения. И «Гедунг-Агунг», и нидерландский форт серьёзно пострадали и были отстроены заново: именно в таком виде оба этих здания сохранились к началу XXI века. Примечательно, что реконструированный форт получил название «Вредебург» (нидерл. Vredeburg, буквально — «мирная крепость») — этим администрация колонии подчеркивала свой настрой на мирное сосуществование с султанатом[39].

В целом политическое и социально-экономическое положение Джокьякарты во второй половине XIX столетия было вполне стабильным. Всеми сколь-либо существенными управленческими вопросами ведал аппарат нидерландского резидента. Султан же и его двор, лишенные реальной власти, сосредотачивали усилия в основном на развитии местной культуры. Так, Хаменгкубувоно V не только собрал внушительную библиотеку и активно покровительствовал искусствам и наукам, но также сам активно занимался литературным трудом и историческими изысканиями[40]. В султанате начали издаваться периодические печатные издания: в 1877 году вышла первая газета на голландском языке, в 1879 году — первая газета на яванском[41].

Уровень политического конформизма местной элиты был весьма высоким. За весьма длительный период единственным политическим потрясением стала неудачная попытка дворцового переворота, предпринятая в 1883 году одной из вдов Хаменгкубувоно III с целью возвести на престол своего сына, принца Сурьенгалагу (яв. Suryengalaga) — и вдова, и принц были сосланы голландцами на Сулавеси[38].

Уровень политического конформизма местной элиты был весьма высоким. За весьма длительный период единственным политическим потрясением стала неудачная попытка дворцового переворота, предпринятая в 1883 году одной из вдов Хаменгкубувоно III с целью возвести на престол своего сына, принца Сурьенгалагу (яв. Suryengalaga) — и вдова, и принц были сосланы голландцами на Сулавеси[38].

В 1927 году в результате реформирования административно-территориального деления Нидерландской Ост-Индии официальный статус Джокьякарты претерпел некоторое изменение. Оставаясь формально суверенным султанатом, она была приравнена по статусу к провинциям колонии, а постоянный представитель голландской администрации при султане получил должность губернатора[42].

Социально-экономический уклад султаната постепенно модернизировался, на его территории появлялись промышленные и коммерческие предприятия. В столице и наиболее крупных населённых пунктах султаната строились крупные каменные здания, часто сочетавшие в своём облике местную и европейскую стилистику. В 1928 году при участии европейских архитекторов был перестроен и значительно расширен султанский кратон — именно в этом виде дворцовый комплекс сохранился к настоящему времени[37].

Султаны, вступая на престол, подписывали с курировавшими их губернаторами так называемые «политические соглашения», весьма детально оговаривавшие различные нюансы статуса Джокьякарты и принципы её отношений с колониальной администрацией. В результате власть монархов становилась всё более ограниченной, а голландцы получали всё более широкие административные и экономические права в отношении джокьякартской территории. Последний документ такого рода был подписан в 1940 году между Хаменгкубувоно IX и губернатором Джокьякарты Люсьеном Адамом[43][44].

Японская оккупация (1942—1945)

В период Второй мировой войны Джокьякарта, как и вся прочая территория Нидерландской Ост-Индии, была захвачена японскими войсками. Султанат был занят без боёв 6—7 марта 1942 года и, как и бо́льшая часть Явы, включён в зону оккупации 16-й японской армии[45]. Оккупационная администрация разместилась в «Гедунг-Агунг», командование японского гарнизона — в форте «Вредебург»[46].

В период Второй мировой войны Джокьякарта, как и вся прочая территория Нидерландской Ост-Индии, была захвачена японскими войсками. Султанат был занят без боёв 6—7 марта 1942 года и, как и бо́льшая часть Явы, включён в зону оккупации 16-й японской армии[45]. Оккупационная администрация разместилась в «Гедунг-Агунг», командование японского гарнизона — в форте «Вредебург»[46].

Стремясь привлечь на свою сторону симпатии местного населения, японская администрация предоставила султанату статус «управляемой территории» (яп. kooti) под своей опекой, предполагавший значительно бо́льшую степень самоуправления, нежели в поздний период нидерландской колонизации. Воспользовавшись этим, Хаменгкубувоно IX значительно укрепил и расширил государственный аппарат, переведя его при этом фактически в своё прямое подчинение. Роль пепатих-далема в результате была сведена к минимуму, а позднее, в 1945 году после ухода в отставку Дануреджо VIII по причине преклонного возраста, эта должность вообще была упразднена. Таким образом, Хаменгкубувоно IX стал первым султаном в истории Джокьякарты, взявшим в собственные руки руководство властными структурами[47].

Новые политические и административные полномочия султана позволили ему предпринять ряд мер по улучшению социально-экономической ситуации в Джокьякарте. При этом, стремясь снизить нормы по сдаче продовольствия оккупационным властям, он распорядился занижать данные об урожаях риса и других культур. При помощи фальсифицированной отчётности монарху удалось убедить японцев, что производимого в Джокьякарте продовольствия не вполне хватает даже для покрытия нужд местных жителей. В результате японцами были поддержан проект Хаменгкубувоно IX по ускоренному развитию местной ирригационной системы. Под предлогом мобилизации населения на строительство каналов султан добился освобождения своих подданных от принудительных работ за пределами Явы, в то время как миллионы жителей других частей острова были направлены японцами в различные части архипелага в качестве ромуся. Кроме того, Хаменгкубувоно IX распустил бо́льшую часть султанской гвардии во избежание её использования японцами в боевых действиях против войск союзников[43][48].

Дислоцированные в Джокьякарте оккупационные войска прекратили военную деятельность после объявления о капитуляции Японии 15 августа 1945 года, однако продолжали находиться на территории султаната до конца октября 1945 года, когда были вывезены оттуда англо-голландскими силами[46].

Поэтапное вхождение в состав Индонезии (1945—1950)

После провозглашения независимости Индонезии 17 августа 1945 года султан Джокьякарты направил приветственное письмо на имя президента Сукарно, в котором выразил намерение установить дружеские отношения с новым государством. Одновременно делегированный в Джакарту джокьякартский эмиссар сообщил о готовности султаната войти в состав Республики при сохранении высокой степени самоуправления[7][49].

После провозглашения независимости Индонезии 17 августа 1945 года султан Джокьякарты направил приветственное письмо на имя президента Сукарно, в котором выразил намерение установить дружеские отношения с новым государством. Одновременно делегированный в Джакарту джокьякартский эмиссар сообщил о готовности султаната войти в состав Республики при сохранении высокой степени самоуправления[7][49].

5 сентября 1945 года Хаменгкубувоно IX издал указ, определяющий правовой статус султаната как «особого округа Республики Индонезии». При этом монархическая форма правления сохранялась с определёнными нюансами: власть монарха в пределах Джокьякарты объявлялась абсолютной, однако он нёс ответственность перед президентом Индонезии. В тот же день аналогичный указ был издан правителем Пакуаламана Пакуаламом VIII. Эта дата считается началом процесса интеграции Джокьякарты в индонезийскую государственную систему, который растянулся на последующие пять лет[7][46][50].

В султанате начали формироваться политические и силовые структуры, подотчётные республиканским властям, в том числе местное представительство Центрального Национального Комитета Индонезии (индон. Komite Nasional Indonesia Pusat) — временного представительного органа, учреждённого президентом Сукарно. 27 сентября 1945 года руководство последнего объявило о переходе власти в Джокьякарте к правительству Республики Индонезии и потребовало от командования японских войск, остававшихся в султанате, освободить все занятые ими административные здания. 5 октября глава японской администрации уступил республиканским представителям «Гедунг-Агунг», однако японские части продолжали удерживать штабные и казарменные помещения в районе Котабару (индон. Kotabaru). 7 октября позиции японцев были атакованы вооружённым отрядом республиканцев. После боя, ставшего самым крупным военным столкновением на территории султаната за весь период японского военного присутствия (погиб 21 индонезиец и 9 японцев), японское командование сдало все подконтрольные ему здания и приступило к сдаче оружия[46].

29 октября 1945 года Хаменгкубувоно IX и Пакуалам VIII издали совместный указ о передаче законодательной власти на территориях султанатов единому местному органу, создаваемому в рамках законодательной системы Индонезии. Это решение положило начало процессу воссоединения султанатов, который был завершён 18 мая 1946 года: согласно очередному совместному постановлению двух монархов органы управления их владений полностью интегрировались, а название «Особый округ Джокьякарта» распространялось и на Пакуаламан[7][49].

Территория султаната стала одним из ключевых театров военных действий во время войны за независимость Индонезии, продолжавшейся с перерывами с осени 1945 года до конца 1949 года. Важнейшим событием в истории Джокьякарты стал временный перенос сюда столицы Индонезии — такое решение было принято президентом Сукарно 5 января 1946 года после захвата Джакарты голландскими войсками. Правовое оформление такого шага оказалось весьма сложным: изначально практически вся территория султанской столицы была юридически выделена из территории султаната, однако в июне 1947 года ввиду недовольства Хаменгкубувоно IX таким положением дел было достигнуто соглашение о совместном суверенитете султана и центральных властей Республики над городом. Монарх и его двор по-прежнему размещались в кратоне, резиденцией Сукарно стал «Гедунг-Анунг», а во «Вредебурге» разместилось командование вооружённых сил Индонезии во главе с генералом Судирманом. В этот период был принят комплекс мер по адаптации административной системы Джокьякарты к общенациональным нормам[7][49][51].

В 1948 году на джокьякартской территории происходили масштабные боевые столкновения между голландской армией и вооруженными силами Республики Индонезии. 19 декабря 1948 года город Джокьякарта был взят голландцами, находившиеся в нём президент Сукарно и вице-президент Хатта оказались в плену (функции столицы Индонезии были переданы суматранскому городу Букиттинги). Однако республиканские силы продолжали активно действовать во многих районах султаната, прибегая к партизанским методам борьбы. 1 марта 1949 года им удалось на несколько часов отбить столицу султаната — это событие, имевшее большое моральное значение для сторонников независимости страны, стало одним из наиболее ярких моментов индонезийско-голландской войны[52].

По итогам Гаагской конференции круглого стола, завершившейся в ноябре 1949 года, было провозглашено создание Соединённых Штатов Индонезии (СШИ) — федеративного образования, в которое сильно урезанная Республика Индонезия включалась наряду с группой квазинезависимых государств, созданных при покровительстве голландцев на удерживаемых ими ост-индских территориях. Столицей СШИ провозглашалась Джакарта, а в Джокьякарте после вывода оттуда голландских войск обустраивалась столица Республики Индонезии как одного из штатов[53][54].

После того, как весной 1950 года Соединённые Штаты Индонезии де-факто перестали существовать — все штаты тем или иным образом были включены в состав Республики Индонезии, — процесс оформления статуса Джокьякарты как части индонезийской территории вступил в завершающую фазу. 3 августа 1950 года был принят Закон № 3 Республики Индонезии о создании особого округа Джокьякарта, а 14 августа 1950 года — за два дня до официальной ликвидации СШИ и провозглашения Республики Индонезии унитарным государством — Закон № 19 Республики Индонезии, предусматривавший ряд изменений и дополнений к предыдущему. В нём, в частности, оговаривалось создание в округе всех административных институтов провинциального уровня. Губернатором особого округа был назначен Хаменгкубувоно IX, вице-губернатором — Пакуалам VIII, причём такое распределение полномочий предусматривалось и для их наследников. Более того, оба монарха сохраняли наследственные султанские титулы, наследственное право на свои дворцовые комплексы, содержание дворов и ряд протокольных привилегий[7][54].

В Викитеке есть полный текст указов султанов Хаменгкубувоно IX и Пакуалама VIII от 5 сентября 1945

|

В Викитеке есть полный текст закона № 3 Республики Индонезии о создании особого округа Джокьякарта

|

В Викитеке есть полный текст закона № 19 Республики Индонезия о создании особого округа Джокьякарта

|

Таким образом, в августе 1950 года султанат Джокьякарта прекратил существование в качестве государственного образования. При этом его социальные и культурные традиции продолжали играть исключительно большую роль в последующей жизни одноимённого особого округа. Последний же правитель султаната Хаменгкубувоно IX в течение нескольких десятилетий оставался одним из самых авторитетных государственных деятелей Индонезии: он многократно занимал различные правительственные должности, а в 1973—1978 годах — пост вице-президента страны[7][43].

Напишите отзыв о статье "Джокьякарта (султанат)"

Примечания

- ↑ [global.britannica.com/EBchecked/topic/368940/Mataram Mataram] (англ.). Encyclopædia Britannica. — Электронная версия Британской энциклопедии. Проверено 23 апреля 2015.

- ↑ 1 2 3 4 5 Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 209.

- ↑ 1 2 3 4 Ricklefs, 2001, p. 129.

- ↑ 1 2 3 [sejarah.kompasiana.com/2015/02/13/mengenang-260-tahun-perjanjian-giyanti-706615.html Mengenang 260 tahun Perjanjian Giyanti] (индон.). Kompas (15 февраля 2015). — Электронное приложение к газете «Компас». Проверено 2 апреля 2015.

- ↑ Ricklefs, 2001, p. 124.

- ↑ Sabdacarakatama, 2009, с. 16.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 [www.jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta Sejarah Kota Yogyakarta] (индон.). Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. — Официальный сайт администрации города Джокьякарта. Проверено 2 апреля 2015.

- ↑ 1 2 Sabdacarakatama, 2009, pp. 49-51.

- ↑ 1 2 Imam Subkhan, 2007, pp. 51-52.

- ↑ Поспелов, 2002, с. 138.

- ↑ 1 2 Ricklefs, 2001, p. 130.

- ↑ 1 2 Sabdacarakatama, 2009, с. 131.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 219.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 220.

- ↑ Ricklefs, 2001, pp. 130-131.

- ↑ Ricklefs, 2001, pp. 130-139.

- ↑ 1 2 Ricklefs, 2001, p. 143.

- ↑ Ricklefs, 2001, p. 145.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 217.

- ↑ 1 2 Ricklefs, 2001, p. 146.

- ↑ 1 2 3 Ricklefs, 2001, p. 147.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 227.

- ↑ Ricklefs, 2001, p. 148.

- ↑ 1 2 Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 229.

- ↑ 1 2 3 Tim Hannigan. [www.historytoday.com/tim-hannigan/when-raffles-ran-java When Raffles Ran Java] (англ.). History Today. Проверено 31 марта 2015 года.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 224.

- ↑ 1 2 3 Ricklefs, 2001, p. 151.

- ↑ Ricklefs, 2001, p. 150.

- ↑ 1 2 3 Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 244.

- ↑ 1 2 3 Ricklefs, 2001, p. 152.

- ↑ 1 2 Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 246.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 247.

- ↑ 1 2 Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 249.

- ↑ 1 2 3 Ricklefs, 2001, p. 153.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 1, с. 251.

- ↑ The Indonesian town, 1958, p. 326.

- ↑ 1 2 [www.indonesia.go.id/in/istana/istana-yogyakarta Istana Yogyakarta] (индон.). Portal Nasional Republik Indonesia. — «Национальный портал Республики Индонезии» на официальном сайте Администрации Президента Республики Индонезии. Проверено 8 апреля 2015.

- ↑ 1 2 Ricklefs, 2001, p. 163.

- ↑ [www.thejakartapost.com/news/2000/08/26/benteng-museum-marks-ri-fight-independence.html Benteng Museum marks RI fight for independence] (англ.). Jakarta Post (26 August 2000). — Электронная версия газеты «Джакарта пост». Проверено 8 апреля 2015.

- ↑ Ricklefs, 2001, p. 164.

- ↑ [kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2015/01/27/kedaulatan-rakyat-dalam-lintasan-sejarah/ Kedaulatan Rakyat dalam Lintasan Sejarah] (индон.). Direktorat Jenderal Kebudayaan. — Официальный сайт главного управления культуры Министерства образования и культуры Республики Индонезии. Проверено 9 апреля 2015.

- ↑ UUD 45, 2007, с. 60.

- ↑ 1 2 3 [profil.merdeka.com/indonesia/s/sri-sultan-hamengkubuwono-ix/ Sri Sultan Hamengkubuwono IX] (индон.). Merdeka. — Биография султана Хаменгкубувоно IX на сайте газеты «Мердека». Проверено 8 апреля 2015.

- ↑ Roem & Atmakusumah, 2011, с. 48.

- ↑ [lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+id0029) Indonesia: World War Ii And The Struggle For Independence, 1942-50] (англ.). Проверено 9 апреля 2015. [www.webcitation.org/6ELw54TJo Архивировано из первоисточника 11 февраля 2013].

- ↑ 1 2 3 4 [nasional.kompas.com/read/2008/10/08/11221049/Sumbangan.Pahlawan.Kotabaru.untuk.Keistimewaan.Yogyakarta Sumbangan Pahlawan Kotabaru untuk Keistimewaan Yogyakarta] (англ.). Kompas (8 October 2008). — Электронная версия газеты «Компас». Проверено 9 апреля 2015.

- ↑ Roem & Atmakusumah, 2011, с. 59.

- ↑ Roem & Atmakusumah, 2011, с. 56.

- ↑ 1 2 3 [web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/situs-tautan/view/sejarah Sejarah] (индон.). Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. — Официальный сайт администрации Особого округа Джокьякарта. Проверено 14 апреля 2015.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 2, с. 64.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 2, с. 63.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 2, с. 83, 85.

- ↑ Бандиленко и др., 1992—1993, ч. 2, с. 88.

- ↑ 1 2 Всемирная история, 1979, Т. XII.

Литература

- Индонезия // Ива — Италики. — М. : Советская энциклопедия, 1972. — С. 539—556. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 10).</span>

- Всемирная история: В 13 т. / Е. М. Жуков (главный редактор). — М.: Государственное издательство политической литературы (т. I—III); Издательство социально-экономической литературы (т. IV—IX); Мысль (т. X—XIII), 1956—1983.

- Т. XII, 1979, с. 354—365

- Бандиленко Г. Г., Гневушева Е. И., Деопик Д. В., Цыганов В. А. История Индонезии: В 2 ч. — М., 1992—1993.

- Поспелов, Евгений Михайлович. Географические названия мира. Топонимический словарь. — 2-е издание. — М.: Русские словари: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2002. — С. 512. — ISBN 5-93259-014-9.

- The Indonesian town: studies in urban sociology. — Bandung: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1958. — Vol. 4. — 379 p.

- Ricklefs, Merle Calvin. A History of Modern Indonesia since c. 1200. — 3rd edition. — Stanford University Press, 2001. — 495 p. — ISBN 978-0804744805.

- Ki Sabdacarakatama. Sejarah Keraton Yogyakarta. — Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009. — 221 p. — ISBN 978-979-168-104-9.

- Imam Subkhan. Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya. — Yogyakarta: Kanisius, 2007. — 143 p. — ISBN 978-979-21-1750-9.

- UUD 45 dan Perubahannya. — Jakarta: Tangga Pustaka, 2007. — 121 p. — ISBN 978-979-9051-48-7.

- Mohamad Roem, Atmakusumah. Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. — Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. — 455 p. — ISBN 978-979-2267-679.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||

| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Джокьякарта (султанат)

– Служу. – Он помолчал немного.– Так зачем же вы служите?

– А вот зачем. Отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. Он страшен своей привычкой к неограниченной власти, и теперь этой властью, данной Государем главнокомандующим над ополчением. Ежели бы я два часа опоздал две недели тому назад, он бы повесил протоколиста в Юхнове, – сказал князь Андрей с улыбкой; – так я служу потому, что кроме меня никто не имеет влияния на отца, и я кое где спасу его от поступка, от которого бы он после мучился.

– А, ну так вот видите!

– Да, mais ce n'est pas comme vous l'entendez, [но это не так, как вы это понимаете,] – продолжал князь Андрей. – Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу протоколисту, который украл какие то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца, то есть опять себя же.

Князь Андрей всё более и более оживлялся. Глаза его лихорадочно блестели в то время, как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было желания добра ближнему.

– Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, – продолжал он. – Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь), и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко, и для кого бы я желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться и всё делаются несчастнее и несчастнее. – Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

– Так вот кого мне жалко – человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которые, сколько ни секи, сколько ни брей, всё останутся такими же спинами и лбами.

– Нет, нет и тысячу раз нет, я никогда не соглашусь с вами, – сказал Пьер.

Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые Горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что он находился в хорошем расположении духа.

Он говорил ему, указывая на поля, о своих хозяйственных усовершенствованиях.

Пьер мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погруженным в свои мысли.

Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что он не знает истинного света и что Пьер должен притти на помощь ему, просветить и поднять его. Но как только Пьер придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит всё в его ученьи, и он боялся начать, боялся выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

– Нет, отчего же вы думаете, – вдруг начал Пьер, опуская голову и принимая вид бодающегося быка, отчего вы так думаете? Вы не должны так думать.

– Про что я думаю? – спросил князь Андрей с удивлением.

– Про жизнь, про назначение человека. Это не может быть. Я так же думал, и меня спасло, вы знаете что? масонство. Нет, вы не улыбайтесь. Масонство – это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества. – И он начал излагать князю Андрею масонство, как он понимал его.

Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви.

– Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; всё остальное есть сон, – говорил Пьер. – Вы поймите, мой друг, что вне этого союза всё исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал частью этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах, – говорил Пьер.

Князь Андрей, молча, глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не расслышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах князя Андрея, и по его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что князь Андрей не перебьет его и не будет смеяться над его словами.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они прошли на паром.

Князь Андрей, облокотившись о перила, молча смотрел вдоль по блестящему от заходящего солнца разливу.

– Ну, что же вы думаете об этом? – спросил Пьер, – что же вы молчите?

– Что я думаю? я слушал тебя. Всё это так, – сказал князь Андрей. – Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека, и законы, управляющие миром. Да кто же мы – люди? Отчего же вы всё знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите? Вы видите на земле царство добра и правды, а я его не вижу.

Пьер перебил его. – Верите вы в будущую жизнь? – спросил он.

– В будущую жизнь? – повторил князь Андрей, но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более, что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея.

– Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды – всё ложь и зло; но в мире, во всем мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого. Разве я не чувствую, что я в этом огромном бесчисленном количестве существ, в которых проявляется Божество, – высшая сила, как хотите, – что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим. Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что кроме меня надо мной живут духи и что в этом мире есть правда.

– Да, это учение Гердера, – сказал князь Андрей, – но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся) и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть… Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть…. Вот что убеждает, вот что убедило меня, – сказал князь Андрей.

– Ну да, ну да, – говорил Пьер, – разве не то же самое и я говорю!

– Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет там в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И, я заглянул…

– Ну так что ж! вы знаете, что есть там и что есть кто то? Там есть – будущая жизнь. Кто то есть – Бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и уже заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

– Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, – говорил Пьер, – что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там во всем (он указал на небо). Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны теченья с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «правда, верь этому».

Князь Андрей вздохнул, и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

– Да, коли бы это так было! – сказал он. – Однако пойдем садиться, – прибавил князь Андрей, и выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лежа на Аустерлицком поле, и что то давно заснувшее, что то лучшее что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.

Уже смерклось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду лысогорского дома. В то время как они подъезжали, князь Андрей с улыбкой обратил внимание Пьера на суматоху, происшедшую у заднего крыльца. Согнутая старушка с котомкой на спине, и невысокий мужчина в черном одеянии и с длинными волосами, увидав въезжавшую коляску, бросились бежать назад в ворота. Две женщины выбежали за ними, и все четверо, оглядываясь на коляску, испуганно вбежали на заднее крыльцо.

– Это Машины божьи люди, – сказал князь Андрей. – Они приняли нас за отца. А это единственно, в чем она не повинуется ему: он велит гонять этих странников, а она принимает их.

– Да что такое божьи люди? – спросил Пьер.

Князь Андрей не успел отвечать ему. Слуги вышли навстречу, и он расспрашивал о том, где был старый князь и скоро ли ждут его.

Старый князь был еще в городе, и его ждали каждую минуту.

Князь Андрей провел Пьера на свою половину, всегда в полной исправности ожидавшую его в доме его отца, и сам пошел в детскую.

– Пойдем к сестре, – сказал князь Андрей, возвратившись к Пьеру; – я еще не видал ее, она теперь прячется и сидит с своими божьими людьми. Поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. C'est curieux, ma parole. [Это любопытно, честное слово.]

– Qu'est ce que c'est que [Что такое] божьи люди? – спросил Пьер

– А вот увидишь.

Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадами перед киотами, на диване, за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами, и в монашеской рясе.

На кресле, подле, сидела сморщенная, худая старушка с кротким выражением детского лица.

– Andre, pourquoi ne pas m'avoir prevenu? [Андрей, почему не предупредили меня?] – сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка перед цыплятами.

– Charmee de vous voir. Je suis tres contente de vous voir, [Очень рада вас видеть. Я так довольна, что вижу вас,] – сказала она Пьеру, в то время, как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастие с женой, а главное, его доброе, простое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: «я вас очень люблю, но пожалуйста не смейтесь над моими ». Обменявшись первыми фразами приветствия, они сели.

– А, и Иванушка тут, – сказал князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника.

– Andre! – умоляюще сказала княжна Марья.

– Il faut que vous sachiez que c'est une femme, [Знай, что это женщина,] – сказал Андрей Пьеру.

– Andre, au nom de Dieu! [Андрей, ради Бога!] – повторила княжна Марья.

Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи были привычные, установившиеся между ними отношения.

– Mais, ma bonne amie, – сказал князь Андрей, – vous devriez au contraire m'etre reconaissante de ce que j'explique a Pierre votre intimite avec ce jeune homme… [Но, мой друг, ты должна бы быть мне благодарна, что я объясняю Пьеру твою близость к этому молодому человеку.]

– Vraiment? [Правда?] – сказал Пьер любопытно и серьезно (за что особенно ему благодарна была княжна Марья) вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех.

Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за своих. Они нисколько не робели. Старушка, опустив глаза, но искоса поглядывая на вошедших, опрокинув чашку вверх дном на блюдечко и положив подле обкусанный кусочек сахара, спокойно и неподвижно сидела на своем кресле, ожидая, чтобы ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая из блюдечка, исподлобья лукавыми, женскими глазами смотрел на молодых людей.

– Где, в Киеве была? – спросил старуху князь Андрей.

– Была, отец, – отвечала словоохотливо старуха, – на самое Рожество удостоилась у угодников сообщиться святых, небесных тайн. А теперь из Колязина, отец, благодать великая открылась…

– Что ж, Иванушка с тобой?

– Я сам по себе иду, кормилец, – стараясь говорить басом, сказал Иванушка. – Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись…

Пелагеюшка перебила своего товарища; ей видно хотелось рассказать то, что она видела.

– В Колязине, отец, великая благодать открылась.

– Что ж, мощи новые? – спросил князь Андрей.

– Полно, Андрей, – сказала княжна Марья. – Не рассказывай, Пелагеюшка.

– Ни… что ты, мать, отчего не рассказывать? Я его люблю. Он добрый, Богом взысканный, он мне, благодетель, рублей дал, я помню. Как была я в Киеве и говорит мне Кирюша юродивый – истинно Божий человек, зиму и лето босой ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту, в Колязин иди, там икона чудотворная, матушка пресвятая Богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла…

Все молчали, одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух.

– Пришла, отец мой, мне народ и говорит: благодать великая открылась, у матушки пресвятой Богородицы миро из щечки каплет…

– Ну хорошо, хорошо, после расскажешь, – краснея сказала княжна Марья.

– Позвольте у нее спросить, – сказал Пьер. – Ты сама видела? – спросил он.

– Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике то, как свет небесный, а из щечки у матушки так и каплет, так и каплет…

– Да ведь это обман, – наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу.

– Ах, отец, что говоришь! – с ужасом сказала Пелагеюшка, за защитой обращаясь к княжне Марье.

– Это обманывают народ, – повторил он.

– Господи Иисусе Христе! – крестясь сказала странница. – Ох, не говори, отец. Так то один анарал не верил, сказал: «монахи обманывают», да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Печерская и говорит: «уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его слепого прямо к ней, подошел, упал, говорит: «исцели! отдам тебе, говорит, в чем царь жаловал». Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. Что ж, – прозрел! Грех говорить так. Бог накажет, – поучительно обратилась она к Пьеру.

– Как же звезда то в образе очутилась? – спросил Пьер.

– В генералы и матушку произвели? – сказал князь Aндрей улыбаясь.

Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками.

– Отец, отец, грех тебе, у тебя сын! – заговорила она, из бледности вдруг переходя в яркую краску.

– Отец, что ты сказал такое, Бог тебя прости. – Она перекрестилась. – Господи, прости его. Матушка, что ж это?… – обратилась она к княжне Марье. Она встала и чуть не плача стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома.

– Ну что вам за охота? – сказала княжна Марья. – Зачем вы пришли ко мне?…

– Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, – сказал Пьер. – Princesse, ma parole, je n'ai pas voulu l'offenser, [Княжна, я право, не хотел обидеть ее,] я так только. Ты не думай, я пошутил, – говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину. – Ведь это я, а он так, пошутил только.

Пелагеюшка остановилась недоверчиво, но в лице Пьера была такая искренность раскаяния, и князь Андрей так кротко смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.

Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладоном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев дали ей ключи от пещер, и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. «Помолюсь одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду приложусь; и такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется».

Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную.

– Вы очень добры, – сказала она ему.

– Ах, я право не думал оскорбить ее, я так понимаю и высоко ценю эти чувства!

Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась. – Ведь я вас давно знаю и люблю как брата, – сказала она. – Как вы нашли Андрея? – спросила она поспешно, не давая ему времени сказать что нибудь в ответ на ее ласковые слова. – Он очень беспокоит меня. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Он внутри себя носит его. Нынче он весел и оживлен; но это ваш приезд так подействовал на него: он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу! Ему нужна деятельность, а эта ровная, тихая жизнь губит его. Другие не замечают, а я вижу.

В 10 м часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжавшего экипажа старого князя. Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо.

– Это кто? – спросил старый князь, вылезая из кареты и угадав Пьера.

– AI очень рад! целуй, – сказал он, узнав, кто был незнакомый молодой человек.

Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера.

Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером.

Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его.

– Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабьи бредни, бабьи бредни, – проговорил он, но всё таки ласково потрепал Пьера по плечу, и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города. Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах.

– Предводитель, Ростов граф, половины людей не доставил. Приехал в город, вздумал на обед звать, – я ему такой обед задал… А вот просмотри эту… Ну, брат, – обратился князь Николай Андреич к сыну, хлопая по плечу Пьера, – молодец твой приятель, я его полюбил! Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он и врет да разжигает меня старика. Ну идите, идите, – сказал он, – может быть приду, за ужином вашим посижу. Опять поспорю. Мою дуру, княжну Марью полюби, – прокричал он Пьеру из двери.

Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые Горы, оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым, суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то, что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его. Не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношениями к странницам, самым лучистым взглядом смотрела на него; но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иваныч, m lle Bourienne с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем.

Старый князь вышел ужинать: это было очевидно для Пьера. Он был с ним оба дня его пребывания в Лысых Горах чрезвычайно ласков, и велел ему приезжать к себе.

Когда Пьер уехал и сошлись вместе все члены семьи, его стали судить, как это всегда бывает после отъезда нового человека и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее.

Возвратившись в этот раз из отпуска, Ростов в первый раз почувствовал и узнал, до какой степени сильна была его связь с Денисовым и со всем полком.

Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому. Когда он увидал первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: «Граф приехал!» и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его, и офицеры сошлись к приезжему, – Ростов испытывал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский.

Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходивши на дежурство и на фуражировку, войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя лишенным свободы и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же успокоение, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома, на своем месте, которые он чувствовал и под родительским кровом. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался в выборах; не было Сони, с которой надо было или не надо было объясняться. Не было возможности ехать туда или не ехать туда; не было этих 24 часов суток, которые столькими различными способами можно было употребить; не было этого бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше; не было этих неясных и неопределенных денежных отношений с отцом, не было напоминания об ужасном проигрыше Долохову! Тут в полку всё было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела. Один – наш Павлоградский полк, и другой – всё остальное. И до этого остального не было никакого дела. В полку всё было известно: кто был поручик, кто ротмистр, кто хороший, кто дурной человек, и главное, – товарищ. Маркитант верит в долг, жалованье получается в треть; выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку; а пошлют, делай то, что ясно и отчетливо, определено и приказано: и всё будет хорошо.

Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение, подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых. Тем отраднее была в эту кампанию эта полковая жизнь Ростову, что он, после проигрыша Долохову (поступка, которого он, несмотря на все утешения родных, не мог простить себе), решился служить не как прежде, а чтобы загладить свою вину, служить хорошо и быть вполне отличным товарищем и офицером, т. е. прекрасным человеком, что представлялось столь трудным в миру, а в полку столь возможным.

Ростов, со времени своего проигрыша, решил, что он в пять лет заплатит этот долг родителям. Ему посылалось по 10 ти тысяч в год, теперь же он решился брать только две, а остальные предоставлять родителям для уплаты долга.

Армия наша после неоднократных отступлений, наступлений и сражений при Пултуске, при Прейсиш Эйлау, сосредоточивалась около Бартенштейна. Ожидали приезда государя к армии и начала новой кампании.

Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года, укомплектовываясь в России, опоздал к первым действиям кампании. Он не был ни под Пултуском, ни под Прейсиш Эйлау и во второй половине кампании, присоединившись к действующей армии, был причислен к отряду Платова.

Отряд Платова действовал независимо от армии. Несколько раз павлоградцы были частями в перестрелках с неприятелем, захватили пленных и однажды отбили даже экипажи маршала Удино. В апреле месяце павлоградцы несколько недель простояли около разоренной до тла немецкой пустой деревни, не трогаясь с места.