Дигесты

| ||||

| Дигесты | ||||

| ||||

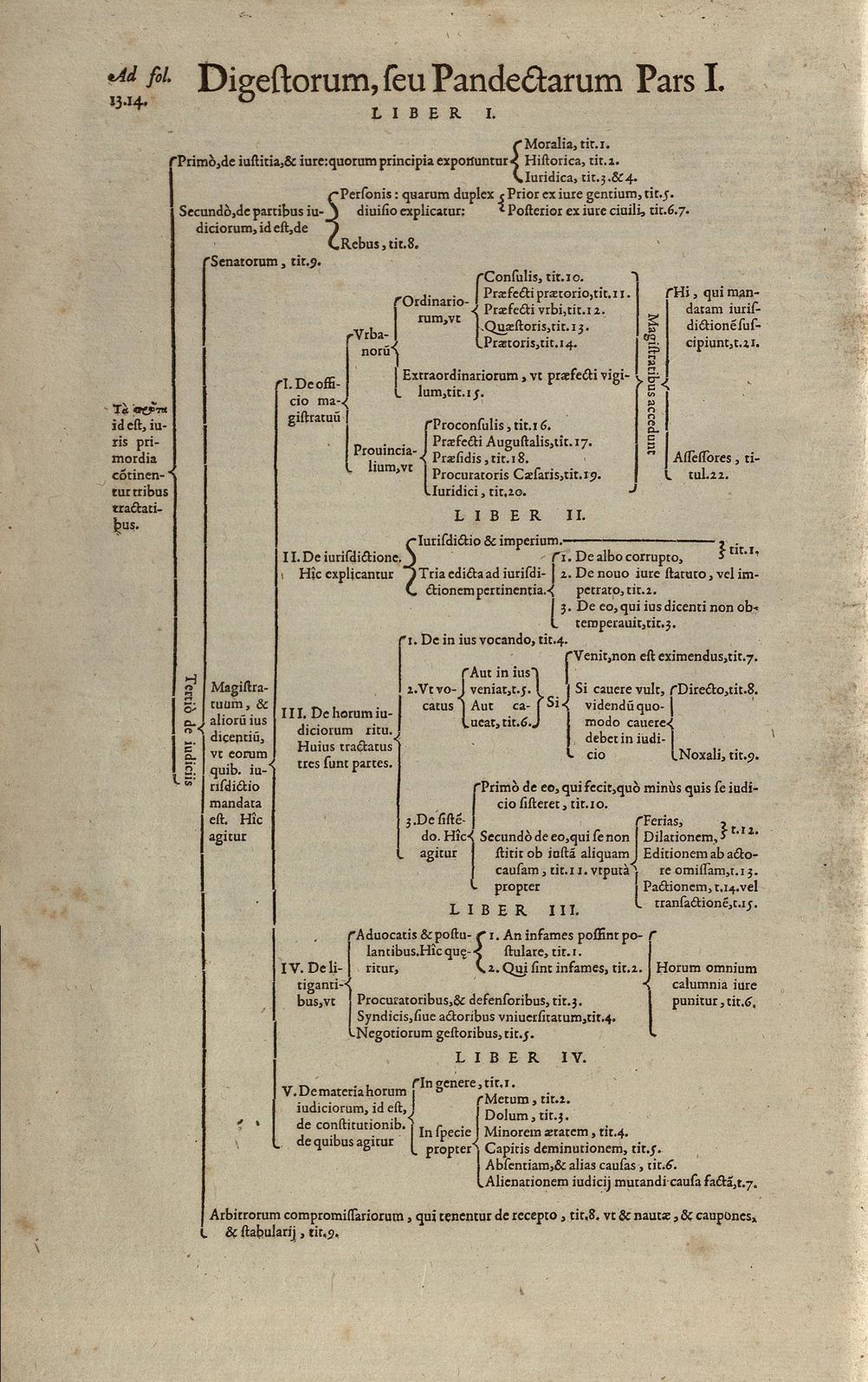

| Титульный лист издания 1553 года | ||||

| Другие названия | лат. Pandectae Пандекты | |||

| Автор(ы) | Комиссия Трибониана | |||

| Дата написания | 530—533 | |||

| Язык оригинала | латынь, греческий | |||

| Собрание | Corpus iuris civilis | |||

| Жанр | юридическая литература | |||

| Объём | 50 книг | |||

| Содержание | правовая доктрина | |||

| Первоисточники | сочинения римских юристов | |||

| Первое издание | Рим, 1475—1477 Перуджа, 1476 | |||

| Рукописи | Littera Florentina</span>ruen | |||

| Хранение | Библиотека Лауренциана | |||

| Оригинал | утрачен | |||

| [digestaiust.narod.ru (рус.) Электронный текст произведения] | ||||

Диге́сты (лат. Digesta — «собранное», «приведённое в систему») — обширный систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права Corpus iuris civilis. Полное название сборника — «Господина нашего священнейшего принцепса Юстиниана права очищенного и собранного из всей древней юриспруденции Дигесты, или Пандекты» (лат. Domini nostri sacratissimi principis Iustiniani iuris enucleati ex omni vetere iure collecti Digestorum seu Pandectarum), отсюда другое название — Пандекты (греч. πανδέκτης — «всеобъемлющий», «всеохватный»).

Дигесты были составлены по приказу византийского императора Юстиниана I в 530—533 годах. Они состоят из 50 книг, включающих в себя более 9000 извлечений из юридических сочинений. Тексту Дигест (то есть и каждому включенному в них мнению конкретного ученого-юриста) была придана сила закона. Большую часть Дигест составляют нормы частного права; кроме того, они регулируют некоторые публично-правовые вопросы, а также содержат изложение ряда общих принципов права.

Дигесты представляют собой выдающийся правовой памятник не столько VI века, сколько I—III веков — эпохи расцвета римской классической юриспруденции. Составив основной предмет рецепции римского права, Дигесты оказали значительное влияние на становление современного гражданского законодательства и науки гражданского права, а также на формирование общей теории права.

Содержание

- 1 Юриспруденция как источник римского права

- 2 Составление Дигест

- 3 Объем и структура Дигест

- 4 Система и содержание Дигест

- 5 Сочинения римских юристов, использованные в Дигестах

- 6 Интерполяции

- 7 Дальнейшая судьба Дигест

- 8 Рукописи и издания Дигест

- 9 Переводы на русский язык

- 10 Примечания

- 11 Литература

- 12 Ссылки

Юриспруденция как источник римского права

Основными источниками права в Римской империи являлись сочинения наиболее авторитетных римских юристов классической эпохи, именовавшиеся «правом» (лат. ius), и императорские конституции, именовавшиеся «законами» (лат. leges)[1][2][3][4].

Таким образом, особенность римского права заключалась в том, что одним из важнейших его источников была юриспруденция — профессиональная деятельность юристов, осуществлявшаяся в следующих формах: cavere («составлять иски и сделки»), agere («вести дела в суде») и respondere («дача ответов»). Состязательность римского судебного процесса, несовершенство писаного права и недостаточная квалификация должностных лиц вели к тому, что последняя форма юридической деятельности — мнения профессиональных юристов — стала пользоваться едва ли не большей авторитетностью, чем позитивное законодательство[5][6]. Этому способствовала и императорская власть: Октавиан Август постановил, что авторитетное разъяснение по вопросам права (лат. responsa) дается как бы от имени императора; Тиберий положил начало практике наделения некоторых наиболее авторитетных юристов «правом ответов» (лат. ius respondendi). Советы юристов (responsa prudentium), получивших данное право, были обязательными для должностных лиц империи[7].

Составление Дигест

Предпосылки кодификации

Начиная с эпохи Кризиса III века римская юриспруденция приходит в упадок. В эпоху абсолютной императорской власти монархи постепенно сосредотачивают в своих руках всю законодательную власть, перестав давать юристам «право ответов». В 426 году императоры Валентиниан III (Западная Римская империя) и Феодосий II (Византийская империя) существенно ограничили число юристов, чье мнение имело силу закона для суда, издав специальный закон — lex Allegatoria, получивший в литературе название «Закон о цитировании</span>ruen». Отныне суды могли руководствоваться мнением лишь пяти юристов: Папиниана, Юлия Павла, Ульпиана, Модестина и Гая. В случае противоречия между высказанными ими мнениями судьям предписывалось отдавать предпочтение мнению большинства, а при равенстве голосов — мнению Папиниана; в отсутствие данных условий выбор решения оставался за судьей[8][9][10].

Место главных источников права занимают императорские конституции, которые начали перерабатываться в виде первых, пока ещё частных кодификаций — Кодекса Грегориана и Кодекса Гермогениана. В 438 году комиссия чиновников и адвокатов, назначенная Феодосием II, составила Кодекс Феодосия — полную государственную кодификацию действующих императорских конституций[11][12][13][14][15].

Работа над Дигестами

В 527 году Юстиниан I взошёл на трон Византийской империи. Отличавшийся исключительным честолюбием, новый император мечтал быть не только воином, возродившим славу военных побед Рима, но и законодателем, восстановившим славу римской юриспруденции. Необходимость в систематизации диктовалась и объективными причинами: многие мнения юристов, обязательные для применения, противоречили друг другу; ряд сочинений был недоступен для рядовых судей и чиновников. Систематизацию права император решил поручить крупному сановнику Трибониану, который носил звание квестора священного дворца[16][17][18][19][20].

В 527 году Юстиниан I взошёл на трон Византийской империи. Отличавшийся исключительным честолюбием, новый император мечтал быть не только воином, возродившим славу военных побед Рима, но и законодателем, восстановившим славу римской юриспруденции. Необходимость в систематизации диктовалась и объективными причинами: многие мнения юристов, обязательные для применения, противоречили друг другу; ряд сочинений был недоступен для рядовых судей и чиновников. Систематизацию права император решил поручить крупному сановнику Трибониану, который носил звание квестора священного дворца[16][17][18][19][20].

Особой конституцией Deo auctore от 15 декабря 530 года Юстиниан приказал Трибониану приступить к составлению Дигест[21][22][23][24][25][26]:

|

Для этого была образована особая комиссия, в состав которой вошли четыре профессора юриспруденции из Константинопольской (Феофил, Грациан) и Беритской (Дорофей, Анатолий) академий, государственный чиновник Константин и 11 адвокатов[27]. Позднее составители Дигест стали известны как компиляторы[28].

Перед составителями Дигест стояли две грандиозные задачи:

- собрать и систематизировать огромное правовое наследие римских юристов и законодательные акты начиная с законов Двенадцати таблиц и заканчивая сенатусконсультами и императорскими конституциями;

- устранить из собранного массива явно устаревшие нормы, то есть привести Дигесты в соответствие с требованиями современности. Дигесты должны были стать стройным, логичным сборником, предназначенным для потребностей практики — использования действующими судьями и должностными лицами, а также обучения студентов праву[29][30].

Для осуществления указанных задач комиссия Трибониана должна была разобрать и привести в систему около 2 тыс. книг, или 3 млн строк, что составляет более 3 тыс. современных печатных листов или более 100 увесистых томов[30].

Как считается в литературе[31][32], комиссия, по всей вероятности, была разделена на три подкомиссии, каждая из которых работала над определенной группой сочинений. Данный вывод основывается на том, что материалы, использованные в различных титулах Дигест, почти во всех случаях явно разделяются на три группы:

- В одну группу входят сочинения, являющиеся комментариями к цивильному праву. Сюда относятся прежде всего комментарий Ульпиана к сочинениям Сабина, а также иные сочинения по цивильному праву — Дигесты Юлиана и т. п. Эта часть фрагментов каждого титула в немецкой романистической литературе получила название «массы Сабина» (нем. Sabinusmasse).

- В другую группу входят сочинения, относящиеся к эдиктам преторов — Дигесты Цельса и Марцелла, труды Ульпиана, Павла, Модестина и Гая. Эта часть фрагментов получила название «массы эдикта» (нем. Ediktsmasse).

- В третью группу входят сочинения Папиниана, Павла, Сцеволы и иные сочинения практического характера (ответы на вопросы по проблемам гражданского права). Эта группа фрагментов получила название «массы Папиниана» (нем. Papiniansmasse).

Кроме того, в Дигесты были включены в качестве «добавления» (нем. Appendixmasse) извлечения из различных юридических трудов, не вошедшие в эти три группы[33].

Несмотря на очевидную спешку, работа компиляторов отличалась тщательностью. Комиссия старалась по возможности использовать оригинальные копии вместо вторичных списков, выверяла точность цитат классических юристов по имевшимся источникам. В то же время компиляторы сокращали некоторые фрагменты, а также вносили исправления (интерполяции), чтобы обеспечить соответствие текстов действующей правовой системе[34]. Ряд книг, использованных для компиляции, не был известен даже многим ученым VI века и был предоставлен комиссии самим Трибонианом, собравшим частную библиотеку редких сочинений. В случае возникновения спорных вопросов компиляторы обращались к Юстиниану, который давал на них окончательный ответ; решения императора по этим вопросам составили особый сборник — так называемые «50 решений» (лат. liber quinquaginta decisionum), включенный в Кодекс[35][36].

Новому своду было дано двойное название — «Дигесты, или Пандекты». Слово «Дигесты» происходит от латинского глагола digere («разделять», «истолковывать по порядку»). В I—III веках так именовались сочинения римских юристов, в которых давался двойной, объединённый комментарий — как к Законам Двенадцати таблиц, так и к преторскому эдикту; иными словами, «дигестами» называли наиболее полные юридические комментарии, носившие энциклопедический характер. Греческий термин «Пандекты» (букв. «содержащее в себе все») упоминался Авлом Геллием в числе различных названий, которые греческие и латинские писатели давали своим произведениям. Дигесты были составлены преимущественно на латыни — языке администрации, суда и армии Византийской империи; однако в тексте встречаются некоторые греческие термины и изречения, а иногда и целые фрагменты, изложенные по-гречески[37][38].

Утверждение

16 декабря 533 года Дигесты были утверждены Юстинианом и 30 декабря 533 года вступили в силу в качестве действующего законодательства Византийской империи вместе с Институциями. Дигесты сопровождались особым актом императора — конституцией Tanta</span>ruit, излагавшей в общих чертах состав и историю Дигест. Таким образом, на составление Дигест было затрачено сравнительно небольшой срок — три года. В конституции Tanta (§ 12) указано, что составители первоначально рассчитывали закончить кодификацию за десять лет[39].

Тексту Дигест была придана сила закона. Любые комментарии к Дигестам были запрещены под страхом наказания как подлог (лат. falsa): Юстиниан считал, что комментарии будут способствовать искажению мнений древних авторов. Кроме того, таким образом император приобретал монопольную прерогативу на толкование закона — в случае возникновения сомнений судьям следовало обращаться к нему за разъяснениями. Было разрешено лишь переводить Дигесты на греческий язык, а также составлять указатели (лат. indices) и изложения содержания отрывков (лат. paratitla). Однако этот запрет был нарушен уже при жизни Юстиниана: в частности, двое из компиляторов — Феофил и Дорофей — уже вскоре составили подробные указатели к Дигестам, а в конце правления Юстиниана профессором Стефаном был написан обширный комментарий к Дигестам на греческом языке. После смерти Юстиниана комментарии стали появляться все чаще и со временем даже стали популярнее самих Дигест[40].

Предигесты

Краткость срока подготовки Дигест натолкнула некоторых исследователей на мысль о том, что составители воспользовались уже готовым аналогичным сборником, и их работа свелась к редактированию уже готового материала. Предполагаемые готовые сборники получили в научной литературе название «Предигесты»[41]. В частности, австрийский ученый Франц Гофман полагал, что составить Дигесты за три года невозможно, поскольку такая работа превышает человеческие возможности: согласно конституции Tanta компиляторы обработали целых 3 млн строк (более 2700 печатных листов), что представляется неправдоподобным. По мнению Гофмана, столь оперативное составление Дигест объясняется использованием уже имевшихся материалов — сборников различных правил и мнений юристов, а также результатов работы комиссии Феодосия II по составлению Кодекса Феодосия[42]. Другой исследователь, Ганс Петерс, пришёл к выводу, что Дигесты составлены на основании какой-то не дошедшей до нас частной кодификации[43]. В настоящее время теория Предигест не поддерживается большинством специалистов, поскольку ни в одном историческом источнике нет упоминания о подобных сборниках[41].

Объем и структура Дигест

Дигесты представляют собой весьма обширный свод. Как указывает конституция Tanta, составители оставили из древних сочинений 150 тыс. строк, что по подсчету знаков современных печатных изданий составляет около 100 печатных листов[44] или более 160 авторских листов[45].

Структура Дигест предлагается самим императором Юстинианом в конституции Tanta (§§ 2—8). Как отмечается в литературе, в Византии VI века, несмотря на противодействие христианской церкви, многие увлекались астрологическими учениями, например, о параде планет и гармонии сфер. Следуя астрологической традиции, Юстиниан разделил Дигесты на семь разделов, вдохновляясь числом планет в астрологии. Кроме того, при описании одной из семи частей Дигест Юстиниан использует глагол «подниматься над небосклоном» (лат. exoriri). Император стремился представить свои Дигесты именно как гармонию сфер, то есть как само совершенство[46].

- Первую часть Дигест Юстиниан называет «Prota» (греч. «Начала»). Она включает книги 1—4 (общие положения о праве и судопроизводстве).

- Вторая часть «De iudiciis» (лат. «О судах») включает книги 5—11 (право собственности, вещные иски).

- Третья часть «De rebus» или «De rebus creditis» (лат. «О вещах») включает книги 12—19 (обязательственное право — заём, ссуда имущества, поклажа, товарищество, купля-продажа и т. д.).

- Четвёртая часть «Umbilicus» (лат. «Середина») включает книги 20—27 (залог, ростовщичество, доказательства, заключение брака, приданое, дарение в браке, развод, опека и попечительство).

- Пятая часть «De testamentis» (лат. «О завещаниях») включает книги 28—36 (завещания, завещательные отказы).

- Шестая и седьмая части не имеют специальных названий и включают книги 37—44 и 45—50 соответственно, регулировавшие самые разные институты.

Помимо аналогии с числом планет, данное деление имело также значение для преподавания права. Первая часть изучалась студентами первого года обучения наряду с Институциями Юстиниана, вторая и третья часть изучались студентами второго и третьего года обучения, четвёртая и пятая части изучались студентами четвёртого года обучения, шестая и седьмая части изучались студентами самостоятельно на пятом году обучения[46][47].

Современные исследователи структурируют Дигесты, основываясь на учении о системе права:

- Книга 1: общие вопросы права, в том числе краткий очерк истории права и публичное право.

- Книги 2—46: частное право.

- Книги 47, 48 и отчасти 49: уголовное право и уголовный процесс.

- Книга 49: отдельные институты публичного права (налоги, военное право).

- Книга 50: отдельные институты публичного права (административное право, международное право). Кроме того, эта книга содержит титул XVI «О значениях слов» — своего рода толковый словарь римских юридических терминов[30].

Книги

Текст Дигест делится на 50 книг, не имеющие особых наименований. Некоторые книги получили устойчивые названия. В частности, книги 47 и 48, посвященные вопросам уголовного права, часто называются «страшными книгами» (лат. libri terribiles). Книги 23, 25, 28, 30 носили название «отдельные книги» (лат. libri singulares): они начинали изложение четырёх институтов частного права — приданого, опеки, завещания, легатов[48].

Титулы

Каждая книга Дигест делится на титулы (за исключением книг 30—32, в совокупности составляющих один титул «О легатах и фидеикомиссах»). У каждого титула имеется своё название. Всего в Дигестах (в зависимости от различных рукописей) 429—432 титула. Название ряда титулов Дигест совпадает с названием некоторых титулов Кодекса Юстиниана[48].

Каждая книга Дигест делится на титулы (за исключением книг 30—32, в совокупности составляющих один титул «О легатах и фидеикомиссах»). У каждого титула имеется своё название. Всего в Дигестах (в зависимости от различных рукописей) 429—432 титула. Название ряда титулов Дигест совпадает с названием некоторых титулов Кодекса Юстиниана[48].

Фрагменты

Фрагменты, также носившие название «законы» (лат. leges), — сами извлечения из сочинений юристов. Всего в Дигестах от 9123 до 9200 фрагментов[49]. Каждый фрагмент включает цитату из сочинения одного юриста и, соответственно, начинается с обозначения автора и названия сочинения, послужившего источником для фрагмента. Внутри титулов фрагменты, как правило, не расположены по какой-либо определенной системе[50].

Внутри того или иного титула может быть разное число фрагментов, например: титул 31 книги 43 (один фрагмент), титул 28 книги 43 (один фрагмент), титул 16 книги 50 (246 фрагментов). Различен и объём фрагментов: от 17 тыс. букв (изложение Павлом степеней родства) до 6 букв (уточнение Гая «и в том месте» — лат. et loco)[51].

В Дигестах имеется ряд ошибок, вызванных недостаточной редакционной работой, что объясняется, вероятно, большой спешкой составителей. И. С. Перетерский приводит следующие примеры явных ошибок[52]:

- фрагменты, повторяющие друг друга (так называемые «удвоенные фрагменты» — лат. leges geminatae). Например, фрагмент 50.17.129.1 (Павел): «когда главное основание не установлено, то недействительны также и те, которые вытекают из него». Практически тот же самый текст имеется во фрагменте 178 (Павел) того же титула: «когда нет главного основания, обычно не имеют места и те, которые следуют из него»;

- фрагменты, противоречащие друг другу (так называемые «антиномии»). Например, в Д.12.1.18 (Ульпиан) указывается: «если я дал тебе деньги с намерением одарить тебя, а ты принял деньги как данные взаймы, то, как пишет Юлиан, дарения нет». А в Д.41.1.36 (Юлиан) сказано, что «если я передам тебе наличные деньги в качестве дара, а ты примешь их как данные в долг, установлено, что собственность переходит к тебе, и не является препятствием то, что мы расходимся относительно основания дачи и получения»;

- пропуск некоторых слов при обработке текста. Например, Д.37.6.1.8 начинается: «Там же Юлиан говорит», а перед этим не указано, где находится относящееся к вопросу изречение Юлиана. Д.28.5.23.4 (Гай) начинается со слов: «И потому он говорит…» (не уточняется, кто именно);

- в Средние века не все фрагменты были поняты. Соответствующие места получили название «крест юрисконсультов» (лат. cruces iurisconsultorum) или «проклятые законы» (лат. leges damnatae) — в частности, 12.6.38 pr., 12.1.40 pr., 28.2.29 pr,;

- случаи, когда составители Дигест не разобрали какой-либо ошибки в рукописи. Например, Д.11.5.1: "Претор не дает иска, если у лица, устроившего азартную игру, будет что-либо унесено «dolo» (то есть «умышленно»). По всей видимости, вместо «dolo» следует читать «e domo» (то есть «из его дома»).

Параграфы

В позднейшие века, во времена глоссаторов, длинные фрагменты были разделены на параграфы. Начало фрагмента знака параграфа (§) не имеет и обозначается сокращениями «pr.» (principium, лат. «начало») или «pro.» (proemium, лат. «введение»). При ссылках на конец фрагмента прибавляются буквы «i; f» (in fine, лат. «в заключение»). Число параграфов в отдельных фрагментах отличается: например, Д.38.2.2, посвященный Тертулианову сенатусконсульту, содержит 47 параграфов, некоторые из них довольно обширные. Изложение Помпонием истории римского права (Д.1.2.1) занимает 53 параграфа. Во многих небольших фрагментах деление на параграфы отсутствует[53].

Цитирование Дигест

В разные эпохи Дигесты цитировались различными способами.

В Средние века, когда Дигесты являлись действующим правом, указывали номер фрагмента, букву «Д» и сокращенное название титула. Потом стали прибавлять цифровые обозначения книги и титула, например, I. 1. § 2, Д. de excusat (27.1).

В XIX веке наиболее распространенным было следующее цитирование: буквы «fr» (то есть fragmentum) или буква «l» (lex), номер фрагмента и, при необходимости, номер параграфа, затем буква «Д», книга и титул. Например, правило о правах женщин на законное наследование цитируется так: fr. 2 § 1 Д.38.7, то есть 38-я книга, 7-й титул этой книги, 2-й фрагмент этого титула и § 1 этого фрагмента.

В настоящее время нормы Дигест цитируются следующим образом: после буквы «Д» указывается книга, титул, фрагмент, параграф (например, Д.38.7.2.1). Если на титул или фрагмент делалась ссылка в предшествующем изложении, то вместо номера титула или фрагмента пишется просто «eodem». Например, если после вышеуказанного правила нужно указать 38.7.4, то достаточно написать: Д.4 eod.[54].

Система и содержание Дигест

Изучение права распадается на два положения: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению Римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении. Публичное право включает в себя священнодействия, служение жрецов, положение магистратов. Частное право делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных.

Система Дигест в общем следует наиболее раннему делению права — на публичное и частное. Римские юристы в основном занимались отдельными практическими вопросами, не стремясь к выработке общих правовых понятий. Тем не менее в книге 1 даются общие принципы по некоторым юридическим вопросам[55].

Общие определения и принципы

Общие определения имеются в книге 1. Среди прочего Дигесты дают дефиниции права (Д.1.1.1: «искусство доброго и справедливого»), закона (Д.1.3.1: «общее (для всех) предписание, решение опытных людей, обуздание преступлений, совершаемых умышленно или по неведению, общее (для всех граждан) обещание государства»), правосудия (Д.1.1.10: «неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право»), юриспруденции (Д.1.1.10.2: «познание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом»), свободы (Д.1.5.4: «естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запрещено силой или правом»).

Кроме того, в книге 1 излагаются основополагающие принципы права, в частности, положения о равенстве всех перед законом (Д.1.3.8: «права устанавливаются не для отдельных лиц, а общим образом»), недопустимости обхода закона (Д.1.3.29: «поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл»), праве на необходимую оборону (Д.1.1.3: «правом установлено, что если кто-либо сделает что-либо для защиты своего тела, то считается совершившим правомерный поступок»).

Публичное право

Дигесты затрагивают ряд публично-правовых вопросов[56][57]:

- Титулы об обязанностях высших должностных лиц — консула, префекта, квестора, претора, проконсула и др. (книга 1).

- Вопросы уголовного права и процесса (книги 47, 48 и отчасти 49). Эти правила изложены систематично, по отдельным видам преступлений и наказаний (в частности, это кража, разбой, грабеж, пиратство, вымогательство, угон скота, мошенничество, прелюбодеяние, убийство, подлог, взяточничество).

- Некоторые отдельные вопросы публичного права. Например, титулы Д.49.14 «О праве фиска», Д.49.17 «О воинском пекулии», Д.50.6 «О праве освобождения от повинностей».

- Некоторые отдельные высказывания по международно-правовым вопросам. Термина «международное право» в Риме не знали. Некоторые вопросы, отнесенные со временем к международному праву, регулировались так называемым «правом народов» (ius gentium): объявление войны и заключение мира, разделение народов и образование новых государств, статус послов и порядок отправления посольств, защита прав чужеземцев, положение лиц, захваченных в плен и возвратившихся из него.

Частное право

Основным содержанием Дигест являются фрагменты, относящиеся к частному праву. Частноправовые институты сгруппированы в основном следующим образом[58]:

- Суд, процесс, иски (книги 2—4).

- Наследство и имущественные отношения (книги 5—11).

- Купля-продажа (книги 12—19).

- Залоговое право (книги 20—22).

- Имущественные отношения супругов (книги 23—25).

- Опека и попечительство (книги 26—27).

- Завещания, наследование по закону (книги 28—38, пятая часть всего текста).

- О рабстве (книга 40).

- Вербальные контракты (кн. 45—46).

Сочинения римских юристов, использованные в Дигестах

Составители Дигест не ставили своей задачей собрать сочинения всех римских юристов, оставивших свои труды. В конституции Tanta (§ 1) указано, что было разобрано 2000 книг (общим объёмом в 3 млн строк), из которых надо было избрать то, что является наилучшим. Таким образом, компиляторы произвели определенную выборку из имевшегося юридического наследия.

Благодаря тому, что в начале каждого фрагмента имеется имя автора, было установлено, что в Дигесты включены извлечения из 275 сочинений 38 юристов (или 39, если считать, что имя Клавдия Сатурнина в одном из фрагментов не указано по ошибке вместо Венулея Сатурнина)[34]. Древнейшим из юристов является Квинт Муций Сцевола, из юристов республиканского периода цитируются также Публий Альфен Вар и Элий Галл. Большая часть цитируемых юристов относится к периоду принципата (II—III века). Незначительное количество юристов IV века и полное отсутствие юристов V—VI веков объясняется тем, что в то время правотворческая деятельность окончательно перешла к императорской власти. Авторы включенных в Дигесты фрагментов по времени своей деятельности распределяются следующим образом[59]:

| Век | Количество юристов | Имена юристов |

|---|---|---|

| I век до н. э. | 3 | Квинт Муций Сцевола, Элий Галл, Публий Альфен Вар |

| I век | 4 | Антистий Лабеон, Прокул</span>ruen, Яволен, Нераций Приск |

| II век | 15 | Цельс, Юлиан, Помпоний, Абурний Валенс</span>rubg, Маврициан, Теренций Клеменс, Африкан</span>ruen, Венулей</span>rufr, Гай, Волузий Мециан</span>ruen, Марцелл, Таррунтен Патерн, Флорентин</span>rufr, Папирий Юст, Цервидий Сцевола</span>ruen |

| III век | 14 | Папиниан, Каллистрат</span>ruen, Аррий Менандр, Тертуллиан, Трифонин, Павел, Ульпиан, Марциан</span>ruen, Макр, Модестин, Галл Аквил, Лициний Руф</span>rude, Фурий Антиан</span>ruca, Рутилий Максим |

| IV век | 2 | Гермогениан</span>ruen, Аркадий Харизий</span>ruhu |

Известен список юристов и их сочинений, использованных для составления Дигест — так называемый Флорентийский индекс (Index Florentinus). В данном списке имеется ряд существенных несоответствий самим Дигестам. В частности, во Флорентийском индексе указаны 17 работ, которые в Дигестах, тем не менее, отсутствуют; в то же время в Дигесты включены фрагменты из 29 книг, про которые индекс не упоминает. Название ряда работ приведено в индексе с ошибками. Как отмечают исследователи, вполне вероятно, что индекс был выработан до составления Дигест и являлся своего рода программой работ[60].

|

Модестин |

Юлиан |

|

|

Количество фрагментов Дигест, приходящихся на долю отдельных юристов, неравномерно. Наибольшее число цитат сделано из трудов Юлиана (457), Помпония (585), Гая (535), Папиниана (595), Ульпиана (2462), Павла (2083), Модестина (345)[61]. Всего этим семерым юристам принадлежит 7069 фрагментов (или 78 % от общего количества фрагментов), причем Ульпиану принадлежит 27 % фрагментов, а Павлу 22,8 %. Пятерым юристам, сочинениям которых была придана обязательная сила законом 426 года, принадлежит 66 % фрагментов[60].

Кроме того, во многих фрагментах цитируются несохранившиеся сочинения других римских правоведов, к числу которых относятся Аквилий Галл</span>rufr, Намуза</span>ruen, Туберон, Капитон, Мазурий Сабин и другие[62].

С. В. Пахман следующим образом классифицирует сочинения римских юристов, из которых сделаны извлечения[63]:

- Казуистические (responsa, epistolae, quaestiones).

- Собрания формул и сочинения процессуального характера (de actionibus и др.).

- Экзегетические, то есть комментарии не только к источникам права, но и к сочинениям древнейших юристов.

- Догматические (большего объёма — libri iuris civilis, libri digestorum; меньшего объёма — institutiones, regulae, receptae sententiae, definitiones, enchiridia).

- Инструкции по выполнению различных должностных обязанностей для лиц, не являющихся юристами (например, de officio proconsulis, aedilis).

- Исследования отдельных институтов (например, стипуляций, фидеикомиссов).

- Смешанные сочинения (variae lectiones, collectanea).

Интерполяции

В процессе составления Дигест комиссия Трибониана осуществляла многочисленные интерполяции. Применительно к Дигестам интерполяции (лат. emblemata Triboniani) осуществлялись в виде изменений, дополнений или пропусков, произведенных в текстах классических юристов. Внесение интерполяций являлось исторически необходимым: за прошедшие столетия появились новые институты, ряд прежних взглядов был забыт, многие институты являлись явными анахронизмами. Таким образом, кодификация стала на путь частичного подновления текстов[64][65].

Интерполяции производились по прямому указанию Юстиниана. Ещё в конституции Deo auctore (§ 7) было написано:

|

Выделяют следующие виды интерполяций:

- Изменение текста по существу: добавление, ограничение сферы применения нормы, замена ранее существовавшей нормы. Например, Д.38.17.1.6 (Ульпиан) указывает, что лицо, нанявшееся бороться с дикими зверями на арене цирка, не допускается к получению наследства после матери (такое ремесло считалось позорным). Компиляторы внесли факультативное дополнение: «Однако в силу снисходительного толкования было решено допустить его (к наследованию)».

- Замена или устранение наименований утративших значение институтов и терминов. В частности, в Д.7.1.12.3 описательное и нечеткое выражение «хозяин собственности» (лат. proprietatis dominus) заменено на более точный термин «собственник» (лат. proprietarius); различные формы брака заменялись единым понятием брака без прежней власти мужа над женой и т. п.

- Различные стилистические изменения, а также пояснения отдельных терминов. В частности, упоминания языческих богов римского пантеона компиляторы-христиане заменяли на выражение «бог». Также компиляторы неоднократно дают комментарии отдельных терминов, прибавляя «то есть» (лат. id est). Примеры пояснений: «то есть предоставление свободы» (после упоминания manu missio в Д.1.1.4), «это тот, кто выдает себя за кредитора» (в Д.47.2.43 pr., где говорится о ложном кредиторе)[66].

Кроме того, в тексте Дигест имеются и доюстиниановские интерполяции — глоссемы. Например, Д.41.2.6.10: «Если раб, которым я владел, станет вести себя как свободный, как это сделал Спартак, и изъявит готовность претерпеть судебный процесс относительно своей свободы, он не будет считаться находящимся во владении господина, которому он себя противопоставил в качестве противника в тяжбе». По мнению И. С. Перетерского, и автор фрагмента (Павел), и Трибониан были слишком лояльны к современной им власти, чтобы добавить в текст упоминание о ненавистном римлянам Спартаке; следовательно, данное упоминание является вставкой, сделанной неизвестным лицом в IV—V веках[67].

В Среднековье на интерполяции не обращали внимания. Исследовавшие Дигесты глоссаторы воспринимали их как непререкаемую истину и ограничивались лишь внешним изучением текста: изысканием параллельных мест, составлением комментариев (глосс) к непонятным выражениям, приведением текста в порядок, облегчавший изучение отдельных фрагментов (деление на параграфы) и т. п. Наличие интерполяций установили лишь гуманисты XVI века, стоявшие на позиции необходимости исторического изучения права, в частности, Антуан Фавр и Жак Кюжа. Затем изучение интерполяций вновь было забыто и возобновилось лишь в конце XIX—XX веках (Т. Моммзен, П. Крюгер, О. Ленель</span>ruen, П. Бонфанте</span>ruit, И. А. Покровский, Л. И. Петражицкий, М. Я. Пергамент, В. М. Хвостов)[68]. В ряде случаев для установления интерполяций использовался сложный исторический, филологический и логический анализ[69][70][71][72][73]

В 1909—1912 годах по инициативе немецкого ученого Людвига Миттейса</span>rude было принято решение составить свод всех имеющихся в литературе указаний на интерполяции в Дигестах. К работе было привлечено 15 ученых из Германии и Австрии. После смерти Миттейса работа продолжилась под руководством Эрнста Леви</span>rude и Эрнста Рабеля</span>rude. Свод был издан в 1929—1935 годах; в нём указаны все места Дигест, в которых найдены или заподозрены интерполяции, с обозначением авторов соответствующих мнений и места опубликования данных мнений[74].

Дальнейшая судьба Дигест

Уже после издания Дигесты Юстиниана стали подвергаться комментированию и интерпретациям. По большей части весьма бережно включившие в себя древнее римское право, Дигесты скоро стали восприниматься как анахронизм, «искусственное бытие» (Г. Ф. Пухта). Многие институты и термины Дигест с изданием позднейших императорских актов отменялись и изменялись, а то и вовсе устаревали; латынь, на которой преимущественно составлены Дигесты, начала выходить из употребления в судопроизводстве. Гораздо большей популярностью стали пользоваться комментарии к этому своду (в частности, парафраз Феофила) которые постепенно вытесняли законодательство Юстиниана из сферы практического применения[75][76].

Уже после издания Дигесты Юстиниана стали подвергаться комментированию и интерпретациям. По большей части весьма бережно включившие в себя древнее римское право, Дигесты скоро стали восприниматься как анахронизм, «искусственное бытие» (Г. Ф. Пухта). Многие институты и термины Дигест с изданием позднейших императорских актов отменялись и изменялись, а то и вовсе устаревали; латынь, на которой преимущественно составлены Дигесты, начала выходить из употребления в судопроизводстве. Гораздо большей популярностью стали пользоваться комментарии к этому своду (в частности, парафраз Феофила) которые постепенно вытесняли законодательство Юстиниана из сферы практического применения[75][76].

В первой половине VIII века император Лев III Исавр издал сокращенную выборку из кодификации императора Юстиниана и последующих актов византийских императоров — Эклогу (предположительно 710—726 годы). В IX веке обновление законодательства продолжил Василий I Македонянин: были подготовлены и изданы сборники Прохирон (870—879 годы) и Эпанагога (884—886 годы). С изданием Базилик Льва Мудрого (892 год) Дигесты фактически перестали применяться в Византии[77][78].

Рецепция

Возрождение интереса к Дигестам относится к XI веку и связано главным образом с именем Ирнерия, родоначальника и основателем школы глоссаторов в Болонье. По свидетельству одного из документов «Ирнерий, по просьбе графини Матильды, восстановил книги законов, которые долгое время находились в полном пренебрежении и не изучались. И в соответствии с той манерой, в которой они были составлены божественной памяти императором Юстинианом, он привел их в порядок и разделил на части, даже вставив кое-где немногие собственные слова». Рост интереса к римскому праву вообще и Дигестам в частности был обусловлен объективными причинами: экономический рост, а также серьёзные перемены в содержании феодальных отношений (падение роли личных связей, выдвижение на ведущее место связей имущественного характера) подрывали силу господствовавших в средневековье традиций и моральных установок и создавали потребность в чисто правовом регулировании и как следствие — в формировании юридической науки. Римское право как наиболее разработанная правовая система, неизбежно попадало в сферу внимания юристов. Став преподавать в 1088 году римское право, Ирнерий с самого начала поставил изучение римского права на твердую базу главных его источников, в том числе и Дигест. С этого периода начинается рецепция Дигест, выражающаяся в их изучении, комментировании, распространении с помощью рукописей и впоследствии печатных изданий, а в целом — в их включении в духовное поле средневековой европейской культуры[79][80].

Законодательство Юстиниана, включая Дигесты, было положено в основу преподавания права глоссаторами в итальянских университетах. Преподавание заключалось в чтении текста Дигест и других частей Свода Юстиниана и в абстрактно-логическом толковании отдельных положений и слов (схоластический метод). Толкования и примечания, записываемые глоссаторами на полях манускриптов с текстом римских источников, получили название «глосса». Глоссаторы выполнили огромную работу по анализу и комментированию Дигест. Наиболее значительным произведением школы глоссаторов является собрание глосс профессора Болонского университета Франциска Аккурзия. В 1260 году Аккурзий осуществил компиляцию сочинений наиболее крупных глоссаторов, снабдил их примечаниями и составил полный комментарий к Своду Юстиниана. В литературе этот труд известен под несколькими названиями: «Стандартная Глосса» (лат. Glossa ordinaria), «Большая Глосса» (лат. Glossa magna) и «Глосса Аккурзия» (лат. Glossa accursiana). Комментарий Аккурзия содержал 96—97 тыс. глосс и обобщал результаты исследовательской деятельности глоссаторов на протяжении почти полутора веков. К концу XIII века Глосса Аккурзия стала важнейшим источником изучения Дигест и получила фактически силу закона, став настольной книгой многих судей[81][82].

Пришедшие на смену глоссаторам постглоссаторы работали преимущественно над глоссами прежних ученых. Стремясь к приведению римского права в соответствие потребностям практики, постглоссаторы фактически перерабатывали Дигесты применительно к современным им условиям. Виднейшим представителем школы постглоссаторов считается профессор университетов Пизы и Перуджи Бартоло да Сассоферрато, который написал пятитомный комментарий к Своду Юстиниана, впоследствии изданный под названием «Opera omnia». В XIV веке комментарии Бартоло стали пользоваться высоким авторитетом у судей, а в некоторых странах (Испания, Португалия) даже считались обязательными для применения[83][84]. Как отмечается в литературе, в Германии римское право было реципировано «в оболочке его комментариев»[85].

В целом рецепция римского права европейскими государствами осуществлялась не на основе самих Дигест, а на основе научных сочинений глоссаторов и постглоссаторов, имевших огромное влияние на позицию судов и формирование национального законодательства; римское право считалось «общим правом» (ius commune</span>ruen), дополняющим местное право. Труды глоссаторов наряду с решениями судов использовал английский юрист Генри де Брактон</span>ruen в своем знаменитом трактате «О законах и обычаях Англии» (лат. «De Legibus et Consuetudinibus Angliae», XIII век), способствовавшем заимствованию римских норм в Англии[86]. В Новое время научная доктрина, занимавшаяся исследованием и адаптацией римского права, продолжала пользоваться высоким авторитетом у правоприменителей, а впоследствии — и у законодателей. В частности, труды французского юриста Робера Потье</span>ruen, в том числе «Пандекты Юстиниана в новом порядке» (лат. «Pandectae lustinianeae in unum ordinem digestae», 1748—1752), оказали влияние на составителей Кодекса Наполеона. Работы немецких правоведов XVIII—XIX веков по систематизации и переработке римского права («пандектистов») предопределили структуру и во многих случаях содержание Германского гражданского уложения[87][88][89][90].

|

|

|

|

|

|

Рукописи и издания Дигест

Littera Florentina

Первоначальная рукопись Дигест не сохранилась. Среди имеющихся рукописей на первом месте стоит так называемая Флорентийская рукопись (Littera Florentina</span>ruen, codex Florentinus, Флорентина) VI — начала VII века, по всей видимости, написанная греками, жившими в Италии. Наиболее ранняя отсылка к этой рукописи датируется 1076 годом, она упоминается в судебном документе Ломбардии. Известно, что уже в середине XII века Флорентина хранилась в Пизе (отсюда другое её название — Littera Pisana), где она считалась бесценным общественным достоянием, возвышающим славу города: в хрониках упоминаются посольства, специально направляемые в Пизу с целью сравнить текст рукописи со своими манускриптами в случае спорных моментов и получавшие на это разрешение не всегда, а лишь в виде особой милости. После завоевания Пизанской республики Флоренцией в 1406 году рукопись была перевезена во Флоренцию и в настоящее время хранится в библиотеке Лауренциана[91][92][45]. Флорентийская рукопись считается наиболее аутентичным текстом Дигест, несмотря на то, что позднейшие переписчики, по всей видимости, внесли в неё некоторые изменения[93].

Littera Vulgata

Другую группу рукописей составляют так называемые Littera Vulgata или Littera Bononiensis. Большая часть этих манускриптов составлена в XI—XII веках глоссаторами, связанными с Болонской юридической школой. По мнению исследователей, рукописи Вульгаты в основном воспроизводят Флорентину, а также более древнюю рукопись, ныне утраченную (в рукописях Вульгаты имеется ряд мест, дополняющих Флорентину)[93].

Глоссаторы при составлении манускриптов обычно делили Дигесты на три части: «Старые Дигесты» (лат. Digestum vetus, книга 1 — титул 2 книги 24), Infortiatum (титул 3 книги 24 — книга 38), «Новые Дигесты» (лат. Digestum novum, книги 39—50) (происхождение этих названий юрист XII века Одофред</span>ruen объяснял тем, что когда у Ирнерия в начале его преподавательской деятельности имелась лишь первая часть (получившая название Digestum vetus), остальные части Дигест попали к нему позже)[94]. По общему правилу глоссаторов греческие тексты в этих рукописях опущены, отсутствуют также отсылки к названию сочинения того или иного юриста. Глоссаторы свели текст Дигест воедино, пользуясь рукописями Вульгаты и восполнив имеющиеся пробелы на основании позднейших византийских законодательных сборников (главным образом Базилик)[45][95].

Печатные издания

Наиболее раннее печатное издание Дигест (инкунабула) было осуществлено в 1475—1477 годах. «Старые Дигесты» были напечатаны Генрихом Кляйном в Перудже в 1476 году, Infortiatum и «Новые Дигесты» изданы Витом Пукером в Риме в 1475 и 1477 годах соответственно[45]. Первые издания Дигест воспроизводили глоссы Болонской школы[95].

В 1494 году Анджело Полициано осуществил исследования по сопоставлению первых изданий с Флорентиной. В 1529 году Грегор Галоандер издал в Нюрнберге трехтомное издание Дигест (впоследствии известное как Lectio Haloandrina или Lectio Norica), использовав исследования Полициано и ряд рукописей Littera Vulgata[96][97].

В 1553 году во Флоренции Лэлио Торелли</span>ruit впервые опубликовал Флорентийскую рукопись Дигест[98][99].

В 1583 году в Женеве Дени Годфруа</span>ruen издал Дигесты вместе со всеми частями кодификации Юстиниана — Институциями, Кодексом и Новеллами[100]. Это было первое печатное издание, получившее общее название Corpus iuris civilis[101][102].

Венцом латинских изданий Дигест является берлинское издание 1870 года, подготовленное выдающимся ученым, будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе Теодором Моммзеном на основе Флорентины[103]. Изданию предшествовала кропотливая и тщательная работа ученого над очисткой текста от последующих искажений. В издании Моммзена приводятся разночтения с другими рукописями Дигест, отмечены важнейшие интерполяции, даны пояснения в отношении сомнительных мест[101][104].

Переводы на русский язык

Долгое время полный русский перевод Дигест отсутствовал. Лишь в 1984 году Институт государства и права АН СССР издал перевод избранных фрагментов (примерно треть всего текста), выполненный И. С. Перетерским почти за тридцать лет до публикации[105][106].

В 1997 году ряд научных организаций — Центр изучения римского права, юридический факультет МГУ, Институт всеобщей истории РАН, исторический факультет МГУ и кафедра классической филологии филологического факультета МГУ — заключили соглашение о создании группы ученых по переводу, комментированию и редактированию Дигест. В научную группу вошли юристы, историки и филологи-классики Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов[107]. За основу перевода было взято латинское издание Моммзена 1908 года[108]. Фундаментальное русско-латинское издание Дигест было подготовлено и опубликовано в 2002—2005 годах; в 2006 году был издан отдельный том с научно-справочным аппаратом, в 2008 году вышло исправленное переиздание книг 1—19. В работе над изданием приняли участие такие ученые, как Е. А. Суханов, Л. Л. Кофанов, В. А. Савельев, В. А. Томсинов, А. А. Иванов и др.[109]:

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2002 (1-е изд.), 2008 (2-е изд.). — Т. I (книги I—IV). — 584 с. — ISBN 978-5-8354-0445-2.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2002 (1-е изд.), 2008 (2-е изд.). — Т. II (книги V—XI). — 622 с. — ISBN 978-5-8354-0456-8.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2003 (1-е изд.), 2008 (2-е изд.). — Т. III (книги XII—XIX). — 780 с. — ISBN 978-5-8354-0485-8.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2004. — Т. IV (книги XX—XXVII). — 784 с. — ISBN 978-5-8354-0199-4.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2004. — Т. V, полутом 1 (книги XXVIII—XXXII). — 616 с. — ISBN 5-8354-0229-5.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2004. — Т. V, полутом 2 (книги XXXIII—XXXVI). — 608 с. — ISBN 5-8354-0230-9.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VI, полутом 1 (книги ХХХVII—XL). — 736 с. — ISBN 5-8354-0267-8.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VI, полутом 2 (книги XLI—XLIV). — 568 с. — ISBN 5-8354-0268-6.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VII, полутом 1 (книги XLV—XLVII). — 552 с. — ISBN 5-8354-0295-3.

- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VII, полутом 2 (книги XLVIII—L). — 568 с. — ISBN 5-8354-0296-1.

- Дигесты Юстиниана / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2006. — Т. VIII: Статьи и указатели. — 677 с. — ISBN 5-8354-0352-6.

Напишите отзыв о статье "Дигесты"

Примечания

- ↑ Krüger P. Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts. — München, 1912.

- ↑ Wenger L. Die Quellen des römischen Rechts. — Wien, 1953.

- ↑ Conrat M. Geschichte der Quellen und Literatur der römischen Rechts im frühen Mittelalter. Bd. I. — Leipzig, 1891.

- ↑ Пассек Е. В. Пособие к лекциям по истории римского права. Ч. I. Государственное право и источники права. — Юрьев, 1906.

- ↑ Дождев, 1996, с. 93.

- ↑ Покровский, 1998, с. 136.

- ↑ Скрипилев, 1984, с. 10.

- ↑ Скрипилев, 1984, с. 12.

- ↑ Покровский, 1998, с. 228.

- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939.

- ↑ Удальцова, 1965, с. 6.

- ↑ Bonfante P. Storia del diritto romano. — Roma, 1934.

- ↑ Kübler B. Geschichte des römischen Rechts. — Leipzig, 1925.

- ↑ Villey M. Le droit romain. — Paris, 1946.

- ↑ Arangio-Ruiz V. Storia del diritto romano. — Napoli, 1937.

- ↑ Kaden E. H. Justinien Législateur (527—565) // Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève. — 1948. — № 6. — P. 41—66.

- ↑ D'Ors Pérez-Peix A. La actitud legslativa del Emperator Justiniano // Orientalia Christiana Periodica. — 1947. — Т. 13.

- ↑ Grupe E. Kaiser Justinian. — Leipzig, 1923.

- ↑ Rubin B. Das Zeitalter Justinians. — Berlin, 1960. — Bd. I. — S. 146—168.

- ↑ Pringsheim F. The character of Justinian's legislation // Law Quarterly Review. — 1949. — Т. 56. — P. 229—249.

- ↑ Collinet P. La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien // Études historiques sur le droit de Justinien. — Paris, 1952. — Т. III.

- ↑ Vasiliev A. A. Justinian's Digest // Studi Bizantini e Neoellenici. — 1939. — № V.

- ↑ Berger A. The Emperor Justinian's ban upon Commentaries to the Digest // Quaterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. — 1945. — № 3.

- ↑ Baron J. Pandekten. — Leipzig, 1887.

- ↑ Дернбург Г. Пандекты. — СПб., 1905—1911. — Т. I—III.

- ↑ Sontis J. M. Die Digestensumme des Anonymos. I. Zum Dotalrecht (Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Basiliken textes) // Heidelberger rechtswissenschaftliche Abhandlungen, hrsg. von der Juristischen Fakultät. — Heidelberg, 1937. — Т. 23.

- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939. — P. 490.

- ↑ Сказкин, 1967, с. 250.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 42—43.

- ↑ 1 2 3 Кофанов, 2002, с. 13.

- ↑ Blühme F. Die Ordnung der Fragmente in die Pandektentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten // Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. — Berlin, 1820. — Bd. 4. — S. 257—472.

- ↑ Collinet P. La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien // Études historiques sur le droit de Justinien. — Paris, 1952. — Т. III. — P. 65.

- ↑ Удальцова, 1965, с. 14.

- ↑ 1 2 Дождев, 1996, с. 70.

- ↑ Удальцова, 1965, с. 14—15.

- ↑ Хвостов, 1907, с. 384.

- ↑ Кофанов, 2002, с. 12.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 43.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 50.

- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939. — P. 491.

- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 51.

- ↑ Hofmann F. Die Kompilation der Digesten Justinians. Kritische Studien. — Wien, 1900.

- ↑ Peters H. Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten // Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — 1913. — Bd. 65. — S. 3—313.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 45.

- ↑ 1 2 3 4 Кофанов, 2002, с. 19.

- ↑ 1 2 Кофанов, 2002, с. 14.

- ↑ Скрипилев, 1984, с. 15—16.

- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 46.

- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939. — P. 493—494.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 46—47.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 47—48.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 48—49.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 49.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 49—50.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 55—57.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 57.

- ↑ Удальцова, 1965, с. 16.

- ↑ Графский, 2007, с. 215.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 63.

- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 64.

- ↑ Муромцев, 1883, с. 6.

- ↑ Удальцова, 1965, с. 15.

- ↑ Пахман, 1876, с. 18.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 78—80.

- ↑ Покровский, 1998, с. 237.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 86.

- ↑ Всеобщая история государства и права / Под ред. В. А. Томсинова. — М., 2011. — Т. 1. — С. 235.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 81.

- ↑ Gradenwitz O. Interpolationen in den Pandekten. — Berlin, 1887.

- ↑ Appleton H. Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir. — Lyon, 1895.

- ↑ Кипп, 1908, с. 129.

- ↑ Schulz F. Einführung in das Studium der Digesten. . — Tübingen, 1916.

- ↑ Kaser M. Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung // Zeitschift der Savigny-Stiftung für Reschtsgeschichte. — 1952. — Bd. 69. — S. 60—101.

- ↑ Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur / Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam, ab aliis viris doctis perfectam, curaverunt Ernestus Levy [et] Ernestus Rabel. — Weimar, 1929—1935. — Vol. 1—3.

- ↑ Пухта, 1864, с. 549—551.

- ↑ Азаревич, 1877, с. 5—6.

- ↑ Пухта, 1864, с. 552—553.

- ↑ Азаревич, 1877, с. 7—9.

- ↑ Томсинов, 1993, с. 152—161.

- ↑ Томсинов В. А. О сущности явления, называемого «рецепцией римского права» // Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе. — М.: Зерцало, 2010. — С. 277.

- ↑ Всеобщая история государства и права / Под ред. В. А. Томсинова. — М., 2011. — Т. 1. — С. 559.

- ↑ Гетьман-Павлова И. В. Истоки науки международного частного права: школа глоссаторов // Журнал международного публичного и частного права. — 2010. — № 2. — С. 17—23.

- ↑ Покровский, 1998, с. 258—262.

- ↑ Антология мировой правовой мысли / Отв. ред. Н. А. Крашенинникова. — М., 1999. — Т. II. — С. 319.

- ↑ Гетьман-Павлова И. В. Становление науки международного частного права: Бартоло де Сассоферрато (жизнь и творчество) // Журнал международного публичного и частного права. — 2008. — № 2. — С. 43—47.

- ↑ Томсинов В. А. Римское право в средневековой Англии // Античная древность и средние века. — Свердловск, 1985. — Вып. 22. — С. 122—134.

- ↑ Аннерс, 1994, с. 170—182.

- ↑ Пахман, 1876, с. 42.

- ↑ Всеобщая история государства и права / Под ред. В. А. Томсинова. — М., 2011. — Т. 1. — С. 576—577.

- ↑ Нечаев В. М. Современное римское право // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1890—1907. — Т. XXXa. — С. 679—682.

- ↑ Пухта, 1864, с. 562.

- ↑ Schiller A. A. Roman Law: Mechanism of Development. The Hague. — Paris; New York, 1978. — P. 33.

- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 75.

- ↑ Покровский, 1998, с. 241.

- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 76.

- ↑ Пухта, 1864, с. 566.

- ↑ Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta / Editi per Gregorium Haloandrum. — Norembergae, 1529. — Vol. 1—3.

- ↑ Пухта, 1864, с. 564.

- ↑ Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repraesentati / Per Laelium Taurellium, edente ejus filio Francisco. — Florentiae, 1553. — Vol. 1—2.

- ↑ Corpus iuris civilis Romani, in quo Institutiones, Digesta ad Codicem Florentinum emendata, Codex item et Novellae, nec non Justiniani Edicta, Leonis et aliorum imperatorum Novellae, Canones apostolorum, Feudorum libri, Leges XII. tabb., et alia ad jurisprudentiam ante-justinianeam pertinentia scripta, cum optimis quibusque editionibus collata, exhibentur / Cum notis integris Dionysii Gothofredi. — Geneva, 1583.

- ↑ 1 2 Покровский, 1998, с. 242.

- ↑ Перетерский, 1956, с. 77.

- ↑ Digesta Iustiniani Augusti recognouit adsumpto in operis societatem / Paulo Kruegero, Th. Mommsen. — Berolini, 1870. — Vol. I—II.

- ↑ Скрипилев, 1984, с. 17.

- ↑ Дигесты Юстиниана: избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Перетерского / Отв. ред. Е. А. Скрипилев. — М.: Наука, 1984. — 456 с.

- ↑ Суханов Е. А., Кофанов Л. Л. О роли изучения и преподавания римского права в России // Древнее право. IVS ANTIQVVM. — 1996. — № 1. — С. 12.

- ↑ Суханов Е. А., Кофанов Л. Л. Информация о деятельности Центра изучения римского права // Древнее право. IVS ANTIQVVM. — 1999. — № 2 (5). — С. 210.

- ↑ Фролов Э. Д., Егоров А. Б., Вержбицкий К. В. Ratio Scripta et Lingva Rossica Translata (Рецензия на издание: Дигесты Юстиниана / пер. с лат. под общ. ред. Л. Л. Кофанова М.: Статут, 2002—2004. Т. I—IV // Древнее право. IVS ANTIQVVM. — 2004. — № 14. — С. 208—210.

- ↑ [www.consultant.ru/about/presscenter/pressa3/pr_6/ Компания «Консультант Плюс» и издательство «Статут» выпустили первый полный русский перевод Дигест Юстиниана]. КонсультантПлюс (28 сентября 2005). Проверено 15 февраля 2014.

Литература

- Азаревич Д. И. История византийского права. — Ярославль, 1877. — Т. 2. — 176 с.

- Азаревич Д. И. Система римского права. Университетский курс. — СПб., Варшава, 1887—1889. — Т. 1—2.

- Аннерс Э. История европейского права. — М.: Наука, 1994. — 397 с.

- Боголепов Н. П. Учебник истории римского права. — М., 1895. — 633 с.

- Брунс-Ленель Ф. К. Внешняя история римского права / Пер. с нем. под ред. В. А. Краснокутского. — М., 1904. — 181 с.

- Виноградов П. Г. Римское право в средневековой Европе. — М., 1910.

- Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. — 2-е изд. — М.: Норма, 2007. — 752 с. — ISBN 5-89123-941-8.

- Дождев Д. В. Римское частное право. — М.: Норма, 1996. — 704 с. — ISBN 5-89123-035-6.

- Дормидонтов Г. Ф. Система римского права. Общая часть. — Казань, 1910.

- Ефимов В. В. Лекции по истории римского права. — СПб., 1898. — 494 с.

- История Византии / Отв. ред. С. Д. Сказкин. — М.: Наука, 1967. — Т. 1. — 523 с.

- Казанцев Л. Н. Курс истории римского права. — 3-е изд. — Киев, 1896. — 112 с.

- Капустин М. Н. Институции римского права. — М., 1880. — 392 с.

- Кипп Т. История источников римского права / Пер. с нем. А. М-ра. — СПб., 1908. — 152 с.

- Колотинский Н. Д. История римского права. — Казань, 1912. — 344 с.

- Кофанов Л. Л. Введение // Дигесты Юстиниана. — М.: Статут, 2002. — Т. 1. — С. 12—24. — ISBN 978-5-8354-0445-2.

- Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв. — Л.: Наука, 1976. — 232 с.

- Моддерман В. Рецепция римского права / Пер. с нем. А. И. Каминки под ред. Н. Л. Дювернуа. — СПб., 1888. — 116 с.

- Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. — М., 1883. — 697 с.

- Паделлетти Г. Учебник истории римского права / Пер. с итал. Д. И. Азаревича. — Одесса, 1883. — 163 с.

- Пассек Е. В. Пособие к лекциям по истории римского права. Ч. 1: Государственное право и источники права. — Юрьев, 1906. — 303 с.

- Пахман С. В. История кодификации гражданского права. — СПб., 1876. — Т. 1. — 472 с.

- Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая характеристика. — М.: Госюриздат, 1956. — 129 с.

- Покровский И. А. История римского права. — СПб., 1998. — 555 с. — ISBN 5-89740-014-8.

- Пухта Г. Ф. История римского права. — М., 1864. — 576 с.

- Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / Пер. с итал. под ред. Д. В. Дождева. — М.: БЕК, 2002. — 400 с. — ISBN 5-85639-284-1.

- Синайский В. И. История источников римского права. — Варшава, 1911. — 215 с.

- Скрипилев Е. А. Дигесты Юстиниана — основной источник познания римского права // Дигесты Юстиниана. — М.: Наука, 1984. — С. 7—18.

- Томсинов В. А. Юриспруденция в духовной культуре древнего и средневекового общества. Диссертация на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. — Гродно, 1993. — 352 с.

- Удальцова З. В. Законодательные реформы Юстиниана // Византийский временник. — М.: Наука, 1965. — Т. XXVI. — С. 3—45.

- Хвостов В. М. История римского права. — 3-е изд. — М., 1907. — 463 с.

- Чиларж К. Ф. Учебник институций римского права / Пер. с франц. под ред. В. А. Юшкевича. — 2-е изд. — М., 1906. — 498 с.

- Шулин Ф. Учебник истории римского права / Пер. с нем. И. И. Щукина под ред. В. М. Хвостова. — М., 1893. — 609 с.

Ссылки

- [www.thelatinlibrary.com/justinian.html Дигесты] (лат.). The Latin Libraryruen.</span>

- [droitromain.upmf-grenoble.fr/Corpus/digest.htm Дигесты] (лат.). Roman Law Libraryrufr.</span>

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Дигесты

– Готов, ваша светлость, – сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.– Даю честное благородное слово гусского офицег'а, – говорил Денисов, – что я г'азог'ву сообщения Наполеона.

– Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер интендант, как приходится? – перебил его Кутузов.

– Дядя г'одной, ваша светлость.

– О! приятели были, – весело сказал Кутузов. – Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. – Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему Коновницын.

– Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, – недовольным голосом сказал дежурный генерал, – необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. – Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился…

– Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, – сказал он. – Ты не уходи, – прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.

Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью, в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове, полную, румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа влавввквмандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, она дома… «Очень хорошенькая», – прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Цареве Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что то другое, что должно было решить дело, – что то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, откосилось до мародерства русских войск. Дежурный редерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взысканий с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес.

Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.

– В печку… в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, – сказал он, – все эти дела в огонь. Пуская косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят – щепки летят. – Он взглянул еще раз на бумагу. – О, аккуратность немецкая! – проговорил он, качая головой.

– Ну, теперь все, – сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.

Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:

– И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.

– Ну что, как живешь? – сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был «Les chevaliers du Cygne», сочинение madame de Genlis [«Рыцари Лебедя», мадам де Жанлис], как увидал князь Андрей по обертке.

– Ну садись, садись тут, поговорим, – сказал Кутузов. – Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец… – Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.

– До чего… до чего довели! – проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. – Дай срок, дай срок, – прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: – Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.

– Благодарю вашу светлость, – отвечал князь Андрей, – но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, – сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. – А главное, – прибавил князь Андрей, – я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте…

Умное, доброе и вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:

– Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню… Помню, помню, с знаменем помню, – сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желания выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.

– Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. – Он помолчал. – Я жалел о тебе в Букареште: мне послать надо было. – И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. – Да, немало упрекали меня, – сказал Кутузов, – и за войну и за мир… а все пришло вовремя. Tout vient a point a celui qui sait attendre. [Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.] A и там советчиков не меньше было, чем здесь… – продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. – Ох, советчики, советчики! – сказал он. Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции, и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. – Он покачал головой. – И французы тоже будут! Верь моему слову, – воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, – будут у меня лошадиное мясо есть! – И опять глаза его залоснились слезами.

– Однако до лжно же будет принять сражение? – сказал князь Андрей.

– До лжно будет, если все этого захотят, нечего делать… А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voila le mal. [этим ухом не слышат, – вот что плохо.] Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? – спросил он, видимо, ожидая ответа. – Да, что ты велишь делать? – повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. – Я тебе скажу, что делать, – проговорил он, так как князь Андрей все таки не отвечал. – Я тебе скажу, что делать и что я делаю. Dans le doute, mon cher, – он помолчал, – abstiens toi, [В сомнении, мой милый, воздерживайся.] – выговорил он с расстановкой.

– Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. – Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неконченный роман мадам Жанлис «Les chevaliers du Cygne».

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, – думал князь Андрей, – но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что то сильнее и значительнее его воли, – это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной волн, направленной на другое. А главное, – думал князь Андрей, – почему веришь ему, – это то, что он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки; это то, что голос его задрожал, когда он сказал: „До чего довели!“, и что он захлипал, говоря о том, что он „заставит их есть лошадиное мясо“. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.

После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Английского клуба суть вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму и казались неизбежны.

С приближением неприятеля к Москве взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся большую опасность. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого, до тех пор пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большею частью отдается первому голосу, в обществе, напротив, – второму. Так было и теперь с жителями Москвы. Давно так не веселились в Москве, как этот год.

Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, который, быв в ратниках и выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу, читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина.

В клубе, в угловой комнате, собирались читать эти афиши, и некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет. Некоторые не одобряли этого тона и говорила, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; но рассказывали это преимущественно для того, чтобы при этом случае передать остроумные слова, сказанные Растопчиным при их отправлении. Иностранцев отправляли на барке в Нижний, и Растопчин сказал им: «Rentrez en vous meme, entrez dans la barque et n'en faites pas une barque ne Charon». [войдите сами в себя и в эту лодку и постарайтесь, чтобы эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона.] Рассказывали, что уже выслали из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч, что Безухов еще больше затратил на своих ратников, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед полком и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

– Вы никому не делаете милости, – сказала Жюли Друбецкая, собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.

Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала прощальный вечер.

– Безухов est ridicule [смешон], но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique [злоязычным]?

– Штраф! – сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли называла «mon chevalier» [мой рыцарь] и который с нею вместе ехал в Нижний.

В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований.

– Другой штраф за галлицизм, – сказал русский писатель, бывший в гостиной. – «Удовольствие быть не по русски.

– Вы никому не делаете милости, – продолжала Жюли к ополченцу, не обращая внимания на замечание сочинителя. – За caustique виновата, – сказала она, – и плачу, но за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить; за галлицизмы не отвечаю, – обратилась она к сочинителю: – у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по русски. А вот и он, – сказала Жюли. – Quand on… [Когда.] Нет, нет, – обратилась она к ополченцу, – не поймаете. Когда говорят про солнце – видят его лучи, – сказала хозяйка, любезно улыбаясь Пьеру. – Мы только говорили о вас, – с свойственной светским женщинам свободой лжи сказала Жюли. – Мы говорили, что ваш полк, верно, будет лучше мамоновского.

– Ах, не говорите мне про мой полк, – отвечал Пьер, целуя руку хозяйке и садясь подле нее. – Он мне так надоел!

– Вы ведь, верно, сами будете командовать им? – сказала Жюли, хитро и насмешливо переглянувшись с ополченцем.

Ополченец в присутствии Пьера был уже не так caustique, и в лице его выразилось недоуменье к тому, что означала улыбка Жюли. Несмотря на свою рассеянность и добродушие, личность Пьера прекращала тотчас же всякие попытки на насмешку в его присутствии.

– Нет, – смеясь, отвечал Пьер, оглядывая свое большое, толстое тело. – В меня слишком легко попасть французам, да и я боюсь, что не влезу на лошадь…

В числе перебираемых лиц для предмета разговора общество Жюли попало на Ростовых.

– Очень, говорят, плохи дела их, – сказала Жюли. – И он так бестолков – сам граф. Разумовские хотели купить его дом и подмосковную, и все это тянется. Он дорожится.

– Нет, кажется, на днях состоится продажа, – сказал кто то. – Хотя теперь и безумно покупать что нибудь в Москве.

– Отчего? – сказала Жюли. – Неужели вы думаете, что есть опасность для Москвы?

– Отчего же вы едете?

– Я? Вот странно. Я еду, потому… ну потому, что все едут, и потом я не Иоанна д'Арк и не амазонка.

– Ну, да, да, дайте мне еще тряпочек.

– Ежели он сумеет повести дела, он может заплатить все долги, – продолжал ополченец про Ростова.

– Добрый старик, но очень pauvre sire [плох]. И зачем они живут тут так долго? Они давно хотели ехать в деревню. Натали, кажется, здорова теперь? – хитро улыбаясь, спросила Жюли у Пьера.

– Они ждут меньшого сына, – сказал Пьер. – Он поступил в казаки Оболенского и поехал в Белую Церковь. Там формируется полк. А теперь они перевели его в мой полк и ждут каждый день. Граф давно хотел ехать, но графиня ни за что не согласна выехать из Москвы, пока не приедет сын.

– Я их третьего дня видела у Архаровых. Натали опять похорошела и повеселела. Она пела один романс. Как все легко проходит у некоторых людей!

– Что проходит? – недовольно спросил Пьер. Жюли улыбнулась.

– Вы знаете, граф, что такие рыцари, как вы, бывают только в романах madame Suza.

– Какой рыцарь? Отчего? – краснея, спросил Пьер.

– Ну, полноте, милый граф, c'est la fable de tout Moscou. Je vous admire, ma parole d'honneur. [это вся Москва знает. Право, я вам удивляюсь.]

– Штраф! Штраф! – сказал ополченец.

– Ну, хорошо. Нельзя говорить, как скучно!

– Qu'est ce qui est la fable de tout Moscou? [Что знает вся Москва?] – вставая, сказал сердито Пьер.

– Полноте, граф. Вы знаете!

– Ничего не знаю, – сказал Пьер.

– Я знаю, что вы дружны были с Натали, и потому… Нет, я всегда дружнее с Верой. Cette chere Vera! [Эта милая Вера!]

– Non, madame, [Нет, сударыня.] – продолжал Пьер недовольным тоном. – Я вовсе не взял на себя роль рыцаря Ростовой, и я уже почти месяц не был у них. Но я не понимаю жестокость…

– Qui s'excuse – s'accuse, [Кто извиняется, тот обвиняет себя.] – улыбаясь и махая корпией, говорила Жюли и, чтобы за ней осталось последнее слово, сейчас же переменила разговор. – Каково, я нынче узнала: бедная Мари Волконская приехала вчера в Москву. Вы слышали, она потеряла отца?

– Неужели! Где она? Я бы очень желал увидать ее, – сказал Пьер.

– Я вчера провела с ней вечер. Она нынче или завтра утром едет в подмосковную с племянником.

– Ну что она, как? – сказал Пьер.

– Ничего, грустна. Но знаете, кто ее спас? Это целый роман. Nicolas Ростов. Ее окружили, хотели убить, ранили ее людей. Он бросился и спас ее…

– Еще роман, – сказал ополченец. – Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж. Catiche – одна, княжна Болконская – другая.

– Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она un petit peu amoureuse du jeune homme. [немножечко влюблена в молодого человека.]

– Штраф! Штраф! Штраф!

– Но как же это по русски сказать?..