Домициан

| Тит Флавий Домициан лат. Titus Flavius Domitianus<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Бюст Домициана. Капитолийский музей</td></tr> | ||

| ||

|---|---|---|

| 14 сентября 81 года — 18 сентября 96 года | ||

| Предшественник: | Тит Флавий Веспасиан | |

| Преемник: | Марк Кокцей Нерва | |

| Вероисповедание: | древнеримская религия | |

| Рождение: | 24 октября 51 Рим, Римская империя | |

| Смерть: | 18 сентября 96 (44 года) Рим, Римская империя | |

| Место погребения: | храм рода Флавиев | |

| Род: | Флавии | |

| Отец: | Веспасиан | |

| Мать: | Флавия Домицилла Старшая | |

| Супруга: | Домиция Лонгина | |

| Дети: | сын: умер в детстве (имя неизвестно) | |

Тит Фла́вий Домициа́н (лат. Titus Flavius Domitianus), более известный в римской историографии как Домициан, — последний римский император из династии Флавиев, правивший в 81—96 годах.

Отец — первый представитель династии Флавиев, император Веспасиан. Домициан вступил на престол после смерти своего брата Тита. В 83 году Домициан одержал победу над германским племенем хаттов и для обеспечения безопасности только что завоёванных Декуматских полей начал создание лимеса, основал провинции Нижняя и Верхняя Германия. В 85—92 годах император вёл военные действия на Дунае против царя даков Децебала, а также против племён маркоманов, квадов и сарматов. В связи с этим Домициан был вынужден приостановить наступление своего военачальника Гнея Юлия Агриколы в Британии.

Он проводил политику по укреплению единоличной власти. Для этого он систематически ограничивал влияние сената и сделал своей опорой всадническое сословие, войско и провинции. Впервые за всё время существования принципата Домициан приказал называть себя «господином и богом» (лат. dominus et deus) и оживил императорский культ. С 85 года присвоил себе полномочия цензора. Его роскошные постройки (в их число входила и арка Тита) ложились тяжёлым грузом на государственную казну.

После подавления восстания полководца Антония Сатурнина в 89 году возросло число процессов по обвинению в «оскорблении величия» и последовавших за этим казней. По приказу Домициана были начаты преследования философов-стоиков. Подобные меры вылились в оппозиционные настроения среди сенаторов. В результате заговора Домициан был убит и предан проклятию памяти сенатом. С его гибелью династия Флавиев прекратила своё существование[1].

Домициан носил победный титул «Германский» с 83 года[2].

Содержание

Ранняя жизнь

Семья

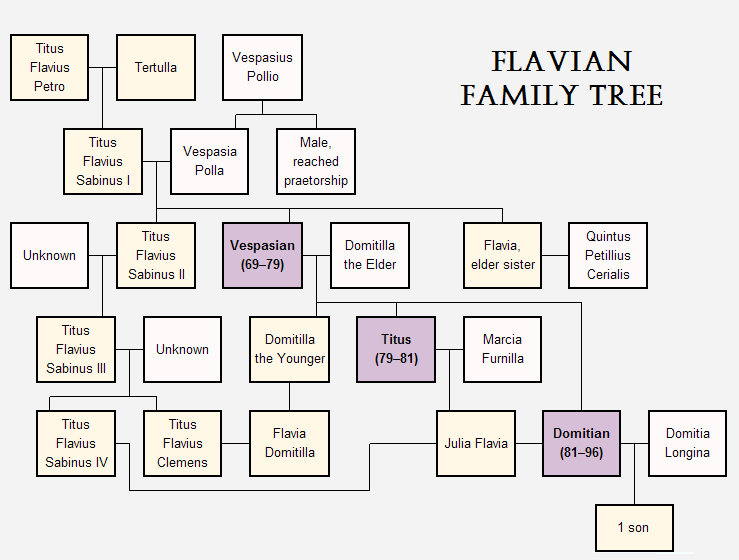

Будущий император Тит Флавий Домициан родился в Риме на Гранатовой улице, что на Квиринальском холме, 24 октября 51 года[3][4]. Он был младшим сыном Тита Флавия Веспасиана, более известного как Веспасиан, и Флавии Домициллы Старшей. Кроме того, у Домициана была старшая сестра, Флавия Домицилла Младшая, и старший брат Тит[5].

Будущий император Тит Флавий Домициан родился в Риме на Гранатовой улице, что на Квиринальском холме, 24 октября 51 года[3][4]. Он был младшим сыном Тита Флавия Веспасиана, более известного как Веспасиан, и Флавии Домициллы Старшей. Кроме того, у Домициана была старшая сестра, Флавия Домицилла Младшая, и старший брат Тит[5].

Десятилетиями длившиеся гражданские войны в I веке до н. э. внесли большой вклад в разрушение старой римской аристократии, которая вскоре, в начале I века, была постепенно вытеснена с передовых позиций новой италийской знатью[6]. Одной из таких новых семей являлся род Флавиев, который вознёсся на вершины из относительной безвестности и занял выдающееся положение всего лишь за четыре поколения, приобретя богатство и статус во время правления императоров из династии Юлиев-Клавдиев. Прадед Домициана, Тит Флавий Петрон, происходивший из италийского города Реате, служил центурионом (или простым солдатом) в легионах Гнея Помпея Великого во время гражданской войны против Цезаря[7]. Его военная карьера закончилась позором — он бежал с поля боя во время сражения при Фарсале в 48 году до н. э.[4] Тем не менее, Петрону удалось приумножить своё состояние в результате женитьбы на Тертулле, чьё богатство позволило возвыситься его сыну и деду Домициана Титу Флавию Сабину[6]. Сабин скопил состояние и, возможно, получил всадническое достоинство благодаря своей службе в качестве сборщика податей в Азии и ростовщической деятельности в землях галльского племени гельветов. Женившись на Веспасии Полле, он объединился с более знатным патрицианским родом Веспасиев, что обеспечило включение его сыновей Флавия Сабина и Веспасиана в сенаторское сословие[8].

Пиком политической карьеры Веспасиана, включавшей в себя должности квестора, эдила и претора, стало консульство, которое он получил в 51 году — в год рождения Домициана. Как военачальник, Веспасиан получил известность благодаря участию в римском вторжении и последующем завоевании Британии в 43 году[9]. Однако античные источники упоминают о бедности семьи Флавиев во время детства Домициана[3], даже утверждая, что Веспасиан впал в немилость в правление императоров Калигулы (37—41 годы) и Нерона (54—68 годы)[10]. Современные историки (например, Брайан Джонс) опровергли эти утверждения, предполагая, что все эти рассказы были распространены позднее, уже в правление Флавиев, как часть пропагандистской кампании — для ретуширования карьеры Веспасиана в правление менее авторитетных императоров династии Юлиев-Клавдиев и возвеличивания его успехов при императоре Клавдии (41—54 годы) и его сыне Британнике[11].

По всей видимости, Флавии находились в милости у императоров на протяжении 40-х и 60-х годов. В то время как Тит получал образование при дворе в компании с императорским сыном Британником, Веспасиан делал успешную политическую и военную карьеру[11]. После вступления на престол Нерона и увеличения влияния его матери Агриппины Младшей Веспасиан был постепенно отдалён от двора и провёл 50-е годы (вплоть до убийства Агриппины) в отставке[12]. После этого события он был возвращён на государственную службу Нероном и назначен в 63 году на должность проконсула провинции Африка и, кроме того, сопровождал императора во время его поездки по Греции в 66 году[13]. В том же году жители провинции Иудея восстали против власти Римской империи, начав так называемую Первую Иудейскую войну. Веспасиан был назначен командующим римской армии, отправленной против мятежников. Один из трёх легионов, входивших в эту армию, возглавил в качестве легата его сын Тит[14].

Молодость и характер

К тому моменту, когда Домициану исполнилось пятнадцать лет, он уже потерял и мать, и сестру[15], в то время как его отец и брат постоянно находились в походах, командуя армиями в Германии и Иудее. Это означало, что Домициан значительную часть своей юности провёл в отсутствие ближайших родственников. Во время римско-иудейского конфликта он, скорее всего, находился под опекой своего дяди Тита Флавия Сабина, который на тот момент был префектом Рима, или, возможно, даже Марка Кокцея Нервы, преданного друга Флавиев и будущего преемника Домициана[16][17].

В отличие от Тита, Домициан не получил образования при императорском дворе[18], хотя он и изучал риторику и литературу в столице, что было обыкновенным для отпрыска сенаторской семьи[18]. В его биографии в «Жизни двенадцати цезарей» Светоний свидетельствует о способности Домициана процитировать многих известных поэтов и писателей, таких как Гомер или Вергилий, в необходимых случаях[19][20] и описывает его как учёного и образованного человека[21]. Среди его первых работ были опубликованы стихи (Плиний Старший в предисловии к своему труду «Естественная история» высоко оценивает поэзию Тита и Домициана[22]), а также труды по законодательству и управлению[16]. Хотя Тацит говорит, что Домициан прикрывался литературными занятиями для того, чтобы «скрыть свои подлинные намерения и избежать соперничества с братом»[23]. Неизвестно, имел ли Домициан элементарное военное обучение, но, по свидетельству Светония, он проявлял настолько необыкновенное искусство при стрельбе из лука, «что стрела его пролетала между пальцами вытянутой руки человека, стоявшего на далёком расстоянии»[24][25][26]. Подробное описание внешности и характера Домициана оставил Светоний, который посвятил этому часть его биографии:

«Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всём его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина, выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался в сенате: „До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав…“ Зато лысина доставляла ему много горя, и если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив её другу, и в утешение ему и себе вставил в неё такое рассуждение: „Видишь, каков я и сам и красив и величествен видом? — А ведь мои волосы постигла та же судьба! Но я стойко терплю, что кудрям моим суждена старость ещё в молодости. Верь мне, что ничего пленительней красоты, но ничего нет и недолговечней её“».[27]

Домициан очень чувствительно относился к своему облысению, последствия которого он маскировал при помощи парика[28]. Что касается личности Домициана, сообщения Светония представляют императора одновременно как тирана, человека как физически, так и интеллектуально ленивого, но тем не менее умного и изысканного[29]. Историк Брайан Джонс пришёл к выводу в своём труде «Император Домициан», что оценка истинного характера и личности Домициана значительно осложняется враждебным отношением к нему сохранившихся источников[29].

Можно лишь наметить общие черты, исходя из информации, представленной в античной литературе. Домициану, по всей видимости, не хватало природной харизмы его брата и отца. Он был склонен к подозрительности, обладал странным, иногда самоуничижительным чувством юмора, был угрюмым и мрачным[29][30]. Эта двойственность характера усугублялась его удалённостью от людей, и когда он стал старше, он всё чаще отдавал своё предпочтение уединению, которое, возможно, имело свои корни в изолированном воспитании[16]. Действительно, к восемнадцати годам Домициан потерял многих своих родственников, а его отец и брат находились постоянно в провинциях. Домициан провёл большую часть своей молодости на закате правления Нерона, и на него оказали значительное влияние политические потрясения 60-х годов, приведшие к гражданской войне 69 года, которая окончилась приходом его семьи к власти[31].

Восхождение династии Флавиев

Год четырёх императоров

9 июня 68 года, на фоне растущей оппозиции сената и армии, Нерон кончает жизнь самоубийством, и вместе с его смертью заканчивается эпоха правления династии Юлиев-Клавдиев. В империи воцаряется хаос, приведший к началу жестокой гражданской войны, известной как Год четырёх императоров, в ходе которой четыре наиболее влиятельных военачальника в Римской империи — Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан — последовательно боролись за императорскую власть. Известие о смерти Нерона достигло Веспасиана во время подготовки к осаде Иерусалима. Почти одновременно сенат провозгласил наместника Тарраконской Испании Гальбу императором. Вместо того, чтобы продолжить свою кампанию, Веспасиан решил ждать дальнейшего развития ситуации и отправил Тита, чтобы тот приветствовал нового императора[32]. Однако ещё до своего прибытия в Италию Тит узнал, что Гальба был убит и заменён Отоном, наместником Лузитании (современная Португалия). В то же время Вителлий со своим войском в Германии поднял восстание и начал подготовку к походу на Рим, намереваясь свергнуть Отона. Не желая рисковать и оказаться заложником той или другой стороны, Тит отказался от путешествия в Рим и вернулся обратно к своему отцу в Иудею[33].

Отон и Вителлий понимали потенциальную угрозу со стороны Флавиев. С тремя легионами, находившимися в распоряжении Веспасиана, и множеством вспомогательных частей численность его войска достигала около 60 тысяч солдат[34]. Его нахождение в Иудее в дальнейшем предоставляло ему преимущество в близости к жизненно важной провинции Египет, которая контролировала поставку зерна в Рим. Его брат Тит Флавий Сабин в качестве префекта города имел под своим командованием весь римский гарнизон, а также в отсутствие императора получал практически полный контроль над городом[14]. Напряжённость среди флавиевских войск постепенно возрастала, но пока Гальба или Отон оставались у власти, Веспасиан отказывался предпринимать какие-либо меры[35]. Однако, когда Отон потерпел поражение от Вителлия во время первого сражения у Бедриака, находившиеся в Иудее и Египте легионы взяли дело в свои руки и 1 июля 69 года провозгласили Веспасиана императором[36]. Веспасиан принял их решение и вступил в союз против Вителлия с сирийским наместником Гаем Лицинием Муцианом[36]. Крупные силы, собранные из иудейских и сирийских легионов, двинулись на Рим под командованием Муциана, в то время как сам Веспасиан отправился в Александрию, оставив Тита командующим римской армией в Иудее для окончательного подавления восстания[37].

Очень мало известно о жизни Домициана во время года четырёх императоров[18]. Во время провозглашения своего отца императором Домициан находился в Риме, где по приказу Вителлия был помещён под домашний арест в качестве заложника для защиты от будущего нападения флавиевских войск[31]. Однако поддержка старого императора пошла на убыль, как только легионы по всей империи заявили о своей верности Веспасиану. 24 октября 69 года войска Вителлия и Веспасиана (под командованием Марка Антония Прима) сошлись в сражении при Бедриаке (где недавно Вителлий разгромил Отона), которое завершилось сокрушительным поражением армии Вителлия[38]. В отчаянии император попытался вести переговоры о капитуляции. Условия мира, в том числе добровольное отречение, были согласованы с Титом Флавием Сабином[39], но солдаты преторианской гвардии — императорские телохранители — посчитали их позорными и воспрепятствовали Вителлию дать согласие на этот договор[40].

Утром 18 декабря император отправился отдать императорские знаки отличия на хранение в храм Конкордии, затем он хотел укрыться в доме своего брата, но в последнюю минуту, видя поддержку народа, не дававшего ему пройти к храму, решил вернуться обратно в императорский дворец[41]. В суматохе главные члены государственного правления собрались около дома Сабина, провозгласив Веспасиана императором, но были обращены в бегство, когда когорты вителлианцев столкнулись с вооружённым эскортом Сабина, который был вынужден отступить на Капитолийский холм, где его окружил противник[42]. Ночью, пользуясь тем, что враг плохо следит за крепостью, Сабин сумел провести на Капитолий своих детей и Домициана[42]. Хотя армия Муциана приближалась к Риму, осаждённые сторонники Флавиев не могли продержаться длительное время[43].

19 декабря вителлианцы ворвались на Капитолий, и в результате произошедшего сражения Сабин был схвачен и казнён[42]. Самому Домициану удалось бежать: по версии Тацита, сначала спрятавшись у сторожа храма, а затем смешавшись с группой жрецов Исиды, он вышел никем не узнанный и добрался до клиента его отца Корнелия Прима, который его приютил[42]. Впоследствии домик сторожа был снесён по приказу Домициана, который возвёл на том месте храм Юпитеру Хранителю, а позже, став императором, Юпитеру Стражу[44]. Версия Светония звучит по-иному: Домициан переночевал у привратника храма, а затем в одежде жреца Исиды, смешавшись с другими, в сопровождении одного спутника переправился на другой берег Тибра к матери одного из своих товарищей[3]. Брайан Джонс считает версию Тацита более точной[42]. Во второй половине дня 20 декабря Вителлий был убит, а остатки его войск были разгромлены. Узнав, что ему больше нечего опасаться противника, Домициан вышел к людям, чтобы встретить вступление в город армии Муциана; он был тотчас провозглашён цезарем, а масса войск проводила его до дома Веспасиана[42]. На следующий день, 21 декабря, сенат объявил Веспасиана императором Римской империи[45].

После гражданской войны

Хотя гражданская война официально закончилась, в первые дни после кончины Вителлия общество все ещё находилось в состоянии анархии и беззакония. Порядок был надлежащим образом восстановлен Муцианом в начале 70 года, однако Веспасиан не вошёл в Рим до сентября того же года[42]. Было недовольство среди преторианцев, которые были распущены Вителлием и вновь сформированы Веспасианом, требовавших, чтобы им вернули их привилегированное положение; перевод в гвардию был обещан многим простым легионерам, и теперь они настаивали на исполнении данного обещания[46]. В то же время Домициан выступал в качестве представителя семьи Флавиев в римском сенате. Он получил титул цезаря и был назначен претором с консульской властью[46]. Тацит называет первое выступление Домициана в сенате кратким и размеренным, в то же время отмечая способность оратора ускользать от неудобных вопросов[47]. После речи Домициан перебрался в императорский дворец[26]. Власть Домициана была чисто номинальной и оставалась таковой ещё по крайней мере десять лет. Судя по всему, в отсутствие Веспасиана в руках Муциана сосредоточилась реальная власть, и он делал всё возможное, чтобы Домициан, которому было только восемнадцать лет, не выходил за границы своих полномочий[46]. Поначалу, сразу после победы над Вителлием, Антоний Прим и префект претория Аррий Вар располагали властью в городе, однако, когда Муциан вступил в город, он отстранил их от власти «и относился к ним с ненавистью, которую, хоть и без большого успеха, старался скрыть за внешней любезностью»[48][46]. Вар, хотя и поддерживал Домициана, был заменён на родственника и друга Домициана Марка Аррецина Клемента[46]. Кроме того, Муциан не допустил, чтобы Домициан включил в состав своей свиты Прима, опасаясь его популярности, и тот уехал к Веспасиану за поддержкой, которую, впрочем, не получил[46].

Кроме того, Муциан стремился ограничить военные амбиции Домициана. Перед его глазами были примеры его брата, отца и дяди, которые командовали легионами, поэтому он стремился также приобрести славу на военном поприще[26]. Гражданская война 69 года серьёзно дестабилизировала положение в провинциях, что привело к нескольким местным восстаниям, таким как Батавское восстание в Галлии. Батавские вспомогательные части, стоявшие вместе с легионами на Рейне, во главе с Гаем Юлием Цивилисом взбунтовались при поддержке присоединившейся к ним части племени треверов под командованием Юлия Классика[26]. Семь легионов были отправлены из Рима во главе с шурином Веспасиана Квинтом Петиллием Цериалом[26]. Хотя восстание было быстро подавлено, преувеличенные слухи об этом событии побудили Муциана покинуть столицу с подкреплением и двинуться на север[26]. Домициан настойчиво искал возможность для достижения воинской славы и присоединился к остальным военачальникам с целью получить командование над легионом. По словам Тацита, «Муциан опасался, что, получив власть над армией, Домициан под влиянием молодости, собственных страстей и дурных советчиков наделает ошибок и в политике, и в военном искусстве»[49]. Когда пришло известие о победе Цериала над Цивилисом, находившийся в Лугдуне Муциан тактично отговорил Домициана от дальнейших попыток достижения военной славы[26]. Тогда Домициан отправил тайных гонцов к Цериалу для того, чтобы выяснить, даст ли тот ему командование над войсками, если он лично прибудет в армию[26]. Но в конце лета 70 года Веспасиан вернулся в столицу не потому, что был насторожён поведением Домициана, а в связи с увеличившимся влиянием Муциана[50]. Домициан вскоре отстранился от государственных дел, отдав предпочтение занятиям литературой[50].

Брак

Хотя политическая и военная карьера Домициана закончились неудачей, его личная жизнь складывалась более успешно. Светоний свидетельствует: «не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что у многих он отнимал жён»[3]. Веспасиан пытался устроить династический брак между своим младшим сыном и дочерью Тита Юлией Флавией, узнав о его распутном поведении, однако Домициан был непреклонен в своей любви к Домиции Лонгине[51]. С Лонгиной он познакомился в период между падением Вителлия и вступлением его отца в Рим 13 октября 70 года[51]. Любовь к ней зашла так далеко, что Домициан сумел убедить её мужа Луция Элия Ламию развестись с ней для того, чтобы жениться на ней самому[51]. Нет никаких причин сомневаться в подлинности привязанности Домициана к Лонгине[52].

Несмотря на своё начальное безрассудство, этот брак оказался политически выгоден для самого Веспасиана[52], поскольку Домиция Лонгина была младшей дочерью заслуженного военачальника и уважаемого политика Гнея Домиция Корбулона. После неудачно окончившегося заговора Пизона против Нерона в 65 году Корбулон был вынужден покончить с собой. Новый брак не только восстановил связь с сенаторской оппозицией, но и служил для пропаганды флавианцев[52]. Новый император стремился разорвать любые связи с Нероном или по крайней мере преуменьшить успех своей семьи в предыдущее десятилетие (таким образом, Веспасиан хотел представить себя не придворным Нерона, а изгнанником), чтобы подчеркнуть связь с более уважаемыми членами династии Юлиев-Клавдиев (отсюда и внимание на детской дружбе Тита с Британником) и реабилитировать всех жертв нероновских репрессий[52].

В 73 году, когда Домициан получил второе консульство, Домиция родила ему сына[53]. Имя мальчика неизвестно, он умер в детстве, в 83 году[54]. Вскоре после своего восшествия на престол Домициан удостоил Домицию почётного звания Августы, а их сын был обожествлён, его портреты чеканились на реверсах монет той эпохи[55]. В 83 году брак дал трещину. По неизвестным причинам Домициан изгнал из дворца Лонгину и стал открыто жить со своей племянницей Юлией Флавией[56]. Джонс предполагает, что, скорее всего, он сделал это из-за её неспособности повторно родить наследника[54].

В 84 году Домиция Лонгина вернулась во дворец[57], где она и жила до конца правления Домициана без происшествий[58]. Мало что известно о деятельности Домиции в качестве супруги императора, о том, каким влиянием она обладала в правительстве Домициана, но, по всей видимости, её роль была ограничена. От Светония мы знаем, что она, по крайней мере, сопровождала императора в амфитеатре, в то время как иудейский историк Иосиф Флавий рассказывает о полученных им от неё выгодах[59]. Неизвестно, были ли у Домициана другие дети, однако во второй раз он уже не женился. Несмотря на многочисленные рассказы о его изменах и разводе, брак, похоже, был счастливым[60].

Путь к престолу

До того как Домициан стал императором, его присутствие в правительстве носило в основном церемониальный характер. В июне 71 года Тит вернулся победителем с Иудейской войны. В конечном счёте, восстание унесло жизни более одного миллиона человек, большинство из которых являлись евреями[61]. Сам город и Иерусалимский Храм были полностью разрушены, его наиболее ценные сокровища похищены римской армией, а почти 100 тысяч человек были взяты в плен и обращены в рабство[61]. За эту победу сенат назначил Титу триумф[62]. В день торжества вся семья Флавиев вступила в столицу, ей предшествовала триумфальная процессия, во время которой были пронесены захваченные во время войны трофеи[63]. Вступление рода Флавиев было возглавлено Веспасианом и Титом, ехавшими на колеснице, затем проехал Домициан на белом коне[64]. Лидеры еврейского сопротивления были казнены на Римском форуме, после чего процессия завершилось религиозной жертвой в храме Юпитера Капитолийского[63]. В честь успешного окончания войны на юго-восточном входе на форум была возведена триумфальная арка, названная аркой Тита[65].

Тем не менее, возвращение Тита в дальнейшем подчеркнуло сравнительную незначительность Домициана и в военном, и в политическом плане[66]. Как старший и наиболее опытный из сыновей Веспасиана, Тит разделил трибунскую власть вместе с отцом, получил семь консульств, цензорство, и ему было предоставлено командование преторианской гвардией: полномочия, которые не оставляли сомнения, что он стал полноправным наследником престола[66]. В качестве второго сына Домициан обладал несколькими почётными званиями, такими как цезарь или предводитель молодёжи, и несколькими религиозными должностями, в том числе авгура, понтифика, арвальского брата, магистра арвальских братьев и «sacerdos collegiorum omnium»[67]. Также он достаточно часто упоминался на монетных надписях, однако империй он так и не получил[18][67]. Домициан отбыл шесть консульств во время правления Веспасиана, но только одно из них, в 73 году, было ординарным[66]. Остальные пять были менее престижными должностями консула-суффекта, которые он занимал в 71, 75, 76, 77 и 79 годах соответственно, как правило, заменяя своего отца или брата в середине января[66]. Несмотря на то, что должности носили исключительно церемониальный характер, Домициан получил ценный опыт в римском сенате, что, возможно, способствовало его позднейшим высказываниям о его актуальности[67]. При Веспасиане и Тите не принадлежавшие к партии флавианцев были практически исключены из важнейших общественных учреждений. Сам Муциан практически исчез из хронологических записей того времени, и считается, что он умер приблизительно между 75 и 77 годами[68]. Реальная власть была явно сконцентрирована в руках партии флавианцев, в то время как ослабленный сенат лишь сохранял видимость подобия демократии[69].

По причине того, что Тит эффективно действовал в качестве соправителя своего отца, никаких резких изменений ни в политике Флавиев, ни в карьере Домициана после смерти Веспасиана 23 июня 79 года не произошло: Домициан не получил ни трибунской власти, ни империя за всё недолговременное правление Тита[18]. Было ясно, что новый император не собирается менять существующее положение дел, хотя он даровал Домициану некоторые знаки почёта и заверил его права будущего преемника[1]. Кроме того, Домициан доверял слухам, что его отец предполагал завещать ему равные с братом права на престол, однако Тит, используя своё умение подделывать почерк отца, исключил из завещания всякое об этом упоминание[1]. У него возникало подозрение, что Тит хочет сделать своим наследником внука брата Веспасиана Флавия Сабина, так как незадолго до своей смерти тот назначил его консулом на 82 год[70]. Короткое правление Тита было ознаменовано извержением Везувия 24 августа 79 года, которое погребло окрестные города Помпеи и Геркуланум под пеплом и лавой[71], в следующем году вспыхнул пожар в Риме, который длился три дня и уничтожил ряд важных общественных зданий[72]. Большую часть правления Тит потратил на ликвидацию последствий этих бедствий. 13 сентября 81 года, после почти двух лет руководства империей, он неожиданно умер от лихорадки во время поездки в земли сабинов[70].

Античные авторы говорят о причастности Домициана к смерти своего брата либо прямо обвиняют его в убийстве[73][74], также рассказывают о том, что ещё до кончины Тита Домициан велел всем покинуть его как мёртвого[64][75]. Дион Кассий утверждает даже, что при жизни брата Домициан открыто готовил против него заговор[75]. Трудно оценить фактическую достоверность этих заявлений, так как известно об отрицательном отношении к Домициану античных авторов. У него не было братской любви к Титу, но это неудивительно, учитывая, что Домициан едва видел Тита после семилетнего возраста[70].

Независимо от характера их отношений, Домициан, кажется, проявил мало сочувствия, когда его брат умирал, и поспешил в преторианский лагерь, где, обещая телохранителям щедрый донатив, был провозглашён императором[75]. При известии о смерти императора сенат решил прежде всего почтить его память, а затем признать его брата преемником: это были первые признаки будущих неприязненных отношений Домициана с аристократией[18]. Лишь на следующий день, 14 сентября, сенат подтвердил полномочия Домициана, предоставил ему трибунскую власть, должность понтифика, провозгласил Августом и Отцом Отечества[18][70].

Император

Администрация

В качестве императора Домициан быстро отказался от республиканского фасада здания империи, который его отец и брат поддерживали во время их правления[76]. По мере перемещения центра власти (более или менее формально) к императорскому двору Домициан открыто показывал, что считает полномочия сената устаревшими. По его мнению, Римская империя должна была управляться как божественная монархия во главе с великодушным деспотом, под которым он подразумевал самого себя[76]. В дополнение к осуществлению абсолютной политической власти Домициан считал, что роль императора должна охватывать каждый аспект повседневной жизни и что он должен направлять римский народ согласно своему культурному и моральному авторитету[77]. Чтобы провозгласить начало новой эры, Домициан приступил к претворению в жизнь амбициозной экономической, военной и культурной программы с целью восстановления великолепия империи, которое она имела в правление императора Октавиана Августа[78].

Ради претворения этих грандиозных замыслов Домициан был полон решимости управлять империей добросовестно и тщательно[79]. Он стал лично принимать участие во всех областях управления государством: были изданы приказы, руководящие мельчайшими деталями повседневной жизни и права, кроме того, жёстко контролировались налогообложение и соблюдение общественной морали[79]. По сообщению Светония, «столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее»[80] — император благодаря взыскательным мерам и подозрительному характеру сумел поддерживать низкий уровень коррупции среди наместников провинций и выборных должностных лиц[81][82]. Хотя Домициан и не делал никаких высказываний относительно значения сената при его абсолютистском правлении, те сенаторы, которых он считал недостойными, были исключены из сената, а при распределении государственных должностей он редко выдвигал своих родственников; его политика резко контрастировала с политикой непотизма Веспасиана и Тита[83]. Прежде всего, Домициан оценивал лояльность и универсальность тех, кого он назначал на стратегические посты, качества, которые он встречал чаще у представителей сословия всадников, чем у членов сената или представителей своей семьи, к которым он относился с подозрением и которых быстро отстранял от должности, если они были не согласны с имперской политикой[84].

Кроме того, самодержавное правление Домициана было подчёркнуто тем фактом, что он, в отличие от императоров, правивших после Тиберия, провёл большое время вдали от столицы[85]. Хотя власть сената находилась в состоянии упадка после уничтожения республики, при Домициане место власти находилось даже не в Риме, а там, где присутствовал в тот или иной момент времени сам император[76]. До завершения строительства дворца Флавиев на Палатинском холме императорский двор был расположен в Альбе или Чирчео, а иногда и в более отдалённых местах. Домициан совершал длительную поездку по европейским провинциям и по крайней мере три года своего правления находился в Германии и Иллирике, проводя военные кампании на границах империи[86].

Экономика

Главной особенностью правления Домициана является особо уделяемое им внимание финансовой политике. Вопрос о том, оставил ли император Римское государство после своей гибели в долгах или, наоборот, обогащённой, подвергается многочисленным обсуждениям. Однако факты указывают на сбалансированность экономики на протяжении большей части правления Домициана[87]. После своего восхождения на престол он резко повысил ценность римской валюты. Император увеличил процентную долю серебра в денарии с 90 % до 98 % — тем самым фактическая масса серебра увеличилась с 2,87 до 3,26 грамма[88]. Тем не менее, финансовый кризис в 85 году вызвал девальвацию, что привело к уменьшению процентной доли серебра до 93,5 % и массы до 3,04 грамма соответственно[89][88]. Однако новая ценность монеты была по-прежнему выше того уровня, который Веспасиан и Тит поддерживали во время своего правления. Строгая налоговая политика Домициана поддерживала эти стандарты в течение последующих одиннадцати лет[89]. Монеты из этой эпохи отличаются высокой степенью качества чеканки, кроме того, проявляется тщательное внимание к императорской титулатуре и изображению портрета Домициана на оборотной стороне[89].

Историк Брайан Джонс оценивает годовой доход Домициана в более чем 1,2 миллиарда сестерциев, из которых свыше одной трети, предположительно, тратилось на финансирование римской армии[87]. Другой крупной статьёй расходов являлась обширная реконструкция столицы империи. На момент восхождения Домициана на престол ещё чувствовались последствия от разрушений Рима, вызванных Великим пожаром 64 года (выгорело 10 районов города), гражданской войной 69 года (особенно большой ущерб был нанесён Вителлием) и трёхдневным пожаром 80 года, во время которого погибло множество крупных зданий, например, храм Нептуна, театр Бальба, храм Исиды и т. д.[90] Грандиозная строительная программа Домициана была направлена на коренное изменение внешнего облика столицы Римской империи, создание облика, подчёркивающего мировое значение города[90]. Около пятидесяти сооружений были построены, восстановлены или достроены. Достижения императора уступают разве что строительной деятельности Октавиана Августа[90]. Среди наиболее важных новых строений были Одеон, стадион, вмещавший до 15 тысяч человек, а также большой дворец на Палатинском холме, известный более как дворец Флавиев, план которого был разработан архитектором Домициана Рабирием[91]. Отреставрированы были: Атрий Весты (кроме того, он был расширен), Большой Цирк, Пантеон, Портик Октавии, Храм Божественного Августа, полностью отстроенный после пожара 80 года, Храм Юпитера Наилучшего Величайшего, чья крыша была покрыта золотом, Термы Агриппы[92]. Среди зданий, строительство которых завершено в правление Домициана: Храм Веспасиана и Тита, Арка Тита и Колизей, к которому он добавил четвёртый уровень и завершил оформление интерьера здания[65]. По всей видимости, больше всего денег было потрачено на Палатин, Марсово поле, район Римского Форума, Квиринал, долину Колизея и Эсквилин[93].

Для того чтобы привлечь к себе римское население, Домициан на всём протяжении своего правления, по оценкам, потратил около 135 миллионов сестерциев на раздачу денежных подарков, или конгиариума[94]. За пятнадцать лет Домициан производил раздачу три раза — в 83, 89 и 93 годах[94]. Император также возродил практику государственных званых обедов, которая была сведена к простому распределению продовольствия при Нероне, в то время как он вкладывал крупные суммы в развлечения и игры[94]. В 86 году Домициан возобновил проведение Капитолийских игрищ, основанных, по всей видимости, на проводимых при Нероне Нерониях и представлявших собой соревнования по атлетике, гонки на колесницах и конкурсы ораторского искусства, музыки, проводимые раз в четыре года[95]. Домициан лично поддерживал съезды на игры представителей из уголков империи в Рим и выделял для них призы. Также нововведения были и в регулярно проводимых гладиаторских играх, такие как морские сражения, ночные бои, а также бои женщин и карликов[96]. Наконец, он добавил две новые партии в гонках на колесницах — «пурпурные» и «золотые» — к уже имевшимся «синим», «зелёным», «красным» и «белым»[96].

Военная деятельность

Военные кампании, проводимые римлянами в эпоху правления Домициана, как правило, носили оборонительный характер, так как император отказался от идей ведения экспансионистской войны[97]. Его наиболее значительным военным вкладом было формирование Верхнегерманско-ретийского лимеса, который включал в себя обширную сеть дорог, фортов и сторожевых башен, возведённых вдоль Рейна, чтобы защитить империю[98]. Тем не менее, ряд важных войн вёлся в Галлии против хаттов и вдоль дунайской границы против свевов, сарматов и даков[99].

Военные кампании, проводимые римлянами в эпоху правления Домициана, как правило, носили оборонительный характер, так как император отказался от идей ведения экспансионистской войны[97]. Его наиболее значительным военным вкладом было формирование Верхнегерманско-ретийского лимеса, который включал в себя обширную сеть дорог, фортов и сторожевых башен, возведённых вдоль Рейна, чтобы защитить империю[98]. Тем не менее, ряд важных войн вёлся в Галлии против хаттов и вдоль дунайской границы против свевов, сарматов и даков[99].

Завоевание Британии продолжалось под командованием Гнея Юлия Агриколы, который расширил пределы Римской империи вплоть до границ Каледонии (современная Шотландия). Домициан также создал в 82 году новый легион, I легион Минервы, для своей кампании против хаттов[99]. Кроме того, император, по всей видимости, увеличил римское влияние в Армении и Иберии — известна надпись на камне возле горы Беюкдаш в Гобустанском заповеднике неподалёку от Баку в современном Азербайджане, свидетельствующая о присутствии там частей XII Молниеносного легиона под командованием центуриона Луция Юлия Максима[100]. Судя по тому, что Домициан в ней назван Германским, надпись относится к периоду после 83 года, предположительно, к 92 году[100].

Домициановскому управлению римской армией была характерна та же скрупулёзность, как и в остальных ветвях власти. Однако его способности военного стратега были подвергнуты современниками критике[97]. Хотя он претендовал на несколько триумфов, эти действия являлись в основном пропагандистскими[97]. Тацит высмеивал победы Домициана над хаттами, называя их «ложным триумфом», и критиковал его приказ Агриколе покинуть завоёванные им области в Британии[101]. Вот как Дион Кассий характеризует принципы военного руководства Домициана:

«Будучи разбит, он обвинял в этом своих военачальников. Дело в том, что, хотя для себя он требовал побед, ни одна из них не была одержана им самим, однако он обвинял других в поражениях, несмотря на то, что они были следствием отданных им приказов. Таким образом, он ненавидел тех, кто побеждал, и обвинял тех, кто терпел поражения[102]».

Тем не менее, Домициан, по всей видимости, пользовался большой популярностью среди легионеров, посвятив около трёх лет своего правления армии во время военных кампаний — больше, чем какой-либо император, начиная с Октавиана Августа, кроме того, император повысил солдатское жалование на треть[98][103]. В то время как командование армии, возможно, не всегда одобряло его тактические и стратегические решения, лояльность к нему простого солдата не подвергается сомнению[104].

Кампания против хаттов

После восхождения на престол главной внешнеполитической задачей Домициана стало стяжание военной славы[98]. Свою военную деятельность император начал с похода против хаттов[105]. Состояние источников, где содержатся упоминания об этом событии, по выражению историка Виктора Николаевича Парфёнова, «можно смело назвать плачевным»[105]. Как рассказывает Светоний, из всех кампаний Домициана война с хаттами была единственной предпринятой по его собственной инициативе[106]. Насчёт даты начала войны существовала долгая дискуссия, но традиционной стала точка зрения о весне 83 года[107][108].

Локальные столкновения с хаттами происходили и до правления Домициана — в 41, 50 и 70 годах[105]. По сообщению Секста Юлия Фронтина, император для того, чтобы скрыть свои намерения, прибыл в Галлию под предлогом проведения переписи населения и неожиданно напал на хаттов[109]. Тем самым историк признаёт, что римляне были стороной, развязавшей войну, хотя при этом уточняет, что хатты сами готовились к нападению на римские провинции, и поэтому удар римлян носил упреждающий характер[105]. Для похода Домициан создал новый легион — I легион Минервы, который построил дорогу в землях хаттов для облегчения перемещений римских легионеров[99]. Приблизительная численность солдат, участвовавших в походе, достигала 50 тысяч[110].

В конце того же года, по-видимому, достигнув успеха, император возвращается в Рим, где отпраздновал победу, приняв победный титул «Германский», оставив руководство военными действиями своим легатам[111]. Домициану приписывают жульничество, состоявшее в том, что он якобы купил рабов и выдал их за пленных германцев[101][112], но это «является явным измышлением его „заклятых друзей“ из числа высшей столичной аристократии»[113]. Начатая Домицианом война окончилась, по всей видимости, в 85 году[114]. В результате были завоёвана горная цепь Тавн, а границы расширены до рек Лан и Майн[1]. На то, что хатты не были разбиты до конца, указывает их согласие на участие в восстании наместника Верхней Германии Антония Сатурнина в 89 году, и лишь ледоход на Рейне помешал этому замыслу[114].

Поход Агриколы в Каледонию

Одним из наиболее подробных рассказов о военной деятельности эпохи династии Флавиев является труд Тацита, чья биография его тестя Гнея Юлия Агриколы в значительной степени касается завоевания Британии между 77 и 84 годами[98]. Агрикола был назначен наместником Римской Британии около 77 года, ещё при Веспасиане, и после прибытия в провинцию сразу же начал кампанию в Каледонии (современная Шотландия)[98]. Хронология его кампаний всё ещё является предметом споров, одни мнения склоняются в пользу периода с 77 по 84 год, а другие — с 78 по 85 год[98].

В 82 году войска Агриколы пересекли неизвестный водоём и разгромили народы, которые были неизвестны римлянам до тех пор[115]. Наместник укрепил британские берега напротив Ирландии, а Тацит позже вспоминал, что его тесть часто говорил, что остров можно завоевать всего лишь с одним легионом и небольшим количеством вспомогательных войск[116]. Он «приютил у себя одного из правивших её народом царьков, который был изгнан на чужбину внутренним переворотом, и под предлогом дружеского участия на всякий случай держал его при себе»[115]. Этого завоевания не произошло, но некоторые историки считают, что римляне побывали в Ирландии во время небольшой исследовательской или карательной экспедиции[117].

Агрикола переносит своё внимание с Ирландии; в следующем году при участии флота он пересекает каледонскую реку Форт и продвигается вглубь острова[116]. Для укрепления позиций римской армии в Инчьютитл была построена большая легионная крепость[116]. Летом 84 года Агрикола встретился с каледонской армией во главе с Калгаком в битве у Граупийских гор[118]. Хотя римляне нанесли противнику тяжёлое поражение, две трети каледонской армии бежало и укрылось в болотах Северо-Шотландского нагорья, что в конечном счёте препятствовало дальнейшему и окончательному завоеванию Агриколой острова[116].

В 85 году Агрикола был отозван в Рим по приказу Домициана, к тому времени занимая должность наместника дольше, чем любые другие легаты флавианской эпохи[116]. Тацит утверждает, что император с опаской относился к достижениям своего легата, потому что успехи Агриколы затмили собственные скромные победы императора в Германии — «имя его подчинённого ставится выше его имени, имени принцепса»[101]. Отношения между Домицианом и Агриколой остаются загадкой: с одной стороны, Агрикола был удостоен триумфальных украшений и статуй, с другой стороны, Агрикола с тех пор больше никогда не занимал гражданский или военный пост, несмотря на свой опыт и известность[119]. Ему предложили должность наместника провинции Африка, но Агрикола отказался от него либо из-за плохого состояния здоровья, либо, как утверждает Тацит, из-за чинимых Домицианом препятствий[115].

Вскоре после того, как Агрикола сложил с себя полномочия легата Британии, Римская империя вступила в войну с Дакией. Необходимы были подкрепления, и в 87 или 88 году Домициан начал широкомасштабный стратегический вывод войск из завоёванной территории[116]. Была полностью разрушена легионная крепость в Инчьютитл, а вместе с ней и ряд каледонских фортов и сторожевых башен; тогда римская граница была отодвинута на юг приблизительно на 120 километров[116]. Римские военачальники, возможно, возмущались решением Домициана отступить с завоёванных земель, но ему каледонские территории представлялись не чем иным, как убытком для римской казны[98].

Дакийские войны

Зимой 84/85 года даки под предводительством, предположительно, Диурпанея переправились через Дунай и, напав на римлян, убили мезийского наместника Гая Оппия Сабина, нанеся значительный ущерб провинции — по некоторым данным, тогда был уничтожен V легион Жаворонков[120]. Однако Светоний не упоминает о разгроме V легиона, но рассказывает об уничтожении сарматами легиона вместе с легатом (вероятно, это был XXI Стремительный легион)[106]. Преемником погибшего Сабина стал местный легионный легат Марк Корнелий Нигрин[120]. Домициан в сопровождении префекта претория Корнелия Фуска отправляется к Дунаю, сделав своей ставкой Наисс[120]. Даки были вынуждены отступить обратно за Дунай, но сдерживать их становилось труднее по причине появления среди них нового лидера — Децебала[120]. Ранее считалось, что одной из мер Домициана по обороне от даков стало строительство огромного земляного вала в Добрудже, но теперь известно, что он был возведён только в IX веке[120]. Сразу после поражения Оппия Сабина Домициан отказал дакам в заключении мира и отправил в провинцию Корнелия Фуска. Его первоначальные успехи заставили императора вернуться в Рим, где он отпраздновал их салютацией в свою честь[121].

Всю первую половину 86 года Домициан оставался в столице[122]. Летом он принимал участие в праздновании Капитолийских игр[122]. В это время Корнелий Фуск сделал попытку отомстить дакам за нанесённое ими поражение Сабину и вторгся в саму Дакию. Военачальник стремительно переправился через Дунай с помощью понтонного моста, проник вглубь Дакии, где и погиб[122]. Даки провели блестящую операцию, в результате которой римская армия попала в ловушку в горных дакийских теснинах и потерпела поражение[123]. Даки захватили и разграбили римский лагерь; оружие, военное снаряжение, также в их руки попали боевые машины римского войска[123]. Результатом этого стала вторая поездка Домициана к дунайской границе. Император прибыл туда приблизительно в августе 86 года[122]. Он сразу же разделил Мезию на две провинции — Верхнюю (на западе) и Нижнюю (на востоке), оставив Корнелия Нигрина в Нижней Мезии, а в Верхнюю Мезию вызвал Луция Фунисулана Веттониана из Паннонии[122]. Домициану были необходимы опытные военачальники: Веттониан правил Далмацией и затем Паннонией с 79 года[122]. По всей видимости, Нигрин и Веттониан достигли некоторых успехов в войне против даков (они совершили карательный поход и переправлялись через Дунай[123]) судя по тому, что император в конце года получил тринадцатую и четырнадцатую салютации[122]. В результате произошёл распад дакийского союза под начальством Диурпанея, и командование перешло к Децебалу[123]. Перед возвращением в Рим в конце 86 года Домициан, вероятно, приказал трём легионам дополнительно прибыть к Дунаю, а именно: IV Счастливый Флавиев легион был переведён из Далмации в, возможно, Верхнюю Мезию, I Вспомогательный легион из Германии в Бригетион или Сирмий и II Вспомогательный легион из Британии в Сирмий, а затем в Аквинкум[124].

После годового бездействия (87 год) Домициан был готов отомстить за Фуска. Новый наместник был назначен в Верхней Мезии. Длительное правление Веттониана на Балканах (Далмация, Паннония и Верхняя Мезия подряд с 79/80 по 87/88 год) закончилось, и он был заменён на своего родственника Теттия Юлиана, который также имел опыт военных действий на дунайской границе[125]. В бытность легатом VII Клавдиева легиона в 69 году он разгромил роксоланов, когда они попытались вторгнуться в Мезию, и, кроме того, имел репутацию строгого полководца[122]. Из Виминациума он провёл свою армию через Банат и Железные ворота и направился на Сармизегетузу, столицу Децебала, и разгромил даков в кровопролитном сражении при Тапах, предположительно, в конце 88 года[125]. В Риме Домициан отпраздновал Секулярные игры (в которых в качестве жреца-квиндецемвира принимал участие историк Публий Корнелий Тацит[126]), вероятно, в середине года, а также удостоился шестнадцатой и семнадцатой салютаций; он предполагал, что следующая поездка к Дунаю окончится личной капитуляцией Децебала[125]. Однако восстание в Германии изменило его планы. Именно в это время он ввёл ряд льгот для отставных солдат[125]. Это было сделано в целях укрепления авторитета императора в армии в связи с недавним появлением лже-Нерона, восстанием Антония Сатурнина, а также конфликтами с маркоманнами и квадами[125]. Зато успех Теттия Юлиана укрепил образ Домициана как императора-воина[127].

Вскоре Децебал отправил к Домициану, который прибыл на дунайскую границу из Германии, своего брата Диэгида[128]. Диэгид в подтверждение дружественных намерений Децебала вернул римлянам захваченные даками после поражения Фуска трофеи и пленных, впрочем не всех[128]. Сам правитель даков не решился на личную встречу с римским императором, не желая, вероятно, рисковать своей безопасностью[128]. Условия мирного договора были следующими: Децебал признавал свою зависимость от Римской империи и получал от Домициана царские инсигнии[128]. По причине отсутствия самого Децебала Домициан увенчал диадемой его брата[128]. Кроме того, дакийскому правителю были даны в распоряжение гражданские и военные специалисты различных направлений[128]. Император отправил Децебалу крупную сумму денег, а также обязался регулярно выплачивать ему субсидии[129]. При оценке деятельности Домициана на дунайской границе историк Х. Бенгстон приходит к выводу, что император «самоотверженно и сознательно служил державе в её трудный час. Если имперская оборона на Дунае не рухнула, то это главным образом личная заслуга Домициана»[130].

Паннонские войны

Домициан находился, вероятно, ещё в Могонциаке, когда узнал о враждебной деятельности со стороны квадов и маркоманнов, и так как военные действия против даков ещё не были завершены, он столкнулся с перспективой войны на два фронта[85]. Подробности конфликта с маркоманнами и квадами остаются неясными. По словам Диона Кассия, Домициан развязал войну сам, напав на оба народа по причине непредоставления ему помощи против даков, затем он отклонил две попытки маркоманнов и квадов заключить мир и даже казнил членов второго посольства[131]. Когда маркоманны нанесли поражение римским войскам, император пришёл к соглашению с дакийским правителем Децебалом[132]. По хронологии Диона Кассия получается, что этот конфликт произошёл в 89 году[132].

В начале мая 92 года Домициан покинул Рим, чтобы принять участие в ещё одной экспедиции на Дунай, где сарматы вместе со свевами выступали против предложения римлянами военной помощи лугиям[133]. Благодаря договору с Децебалом, римский экспедиционный корпус, состоявший из вексилляций девяти легионов, во главе с Велием Руфом прошёл через Дакию и напал на сарматское племя языгов[133]. Но сарматы уничтожили один из римских легионов, очевидно, этим легионом был XXI Стремительный[133]. Очень мало известно об этой кампании, возможно, будущий император Марк Ульпий Траян, управлявший Паннонией в 93 году, играл в ней значительную роль[133]. Поход длился восемь месяцев, а в январе 93 года император вернулся в Рим, где отпраздновал овацию, но не триумф. Домициан сознательно отказался от триумфа: возможно, он был не в полной мере удовлетворён тем, что случилось, и хотел в конечном итоге достигнуть полной победы[133]. Есть предположение, опирающееся на данные нескольких военных дипломов, что в конце своего правления Домициан планировал провести ещё одну крупную кампанию против сарматов[134]. Согласно одному из них[135], концентрация войск в провинции Верхняя Мезия увеличилась по сравнению с 93 годом[134]. По некоторым сведениям, в 95 или 96 году неподалёку от Сингидуна произошёл конфликт с языгами[136]. По всей видимости, Домициан предполагал сначала разбить сарматов, а затем свевов, но из-за своей гибели не успел осуществить эти намерения[137].

Африка

В Африке в правление Домициана также происходили военные кампании и укрепление границ. Клавдий Птолемей упоминал несколько походов в Эфиопию через территорию гарамантов под предводительством Юлия Матерна и Септимия Флакка[138], которые состоялись, по всей видимости, в правление династии Флавиев[121]. В то время между Римом и гарамантами установились дружественные отношения[121]. Но с насамонами, племенем, обитавшим к северо-востоку от гарамантов и к юго-востоку от Лептиса-Магны, у римлян происходили столкновения. Дион Кассий упоминает о конфликте между римскими властями в Африке и насамонами[139]. В 86 году, когда Гней Суэллий Флакк был назначен легатом дислоцировавшегося в Нумидии III Августова легиона, многие из обитавших в пустынях племён Проконсульской Африки, в том числе и насамоны (Дион Кассий называет по имени только их одних), восстали по причине непосильности наложенных на них налогов, перебили сборщиков и разгромили высланные для усмирения восставших римские отряды[139]. Они разграбили даже римский лагерь, но, найдя там вино, устроили пир и в конце концов уснули. Когда Флакк узнал об этом, он напал на них и всех уничтожил[139]. Домициан, бывший в восторге от этого успеха, объявил сенату: «Я запретил насамонам существовать»[139].

В Африке в правление Домициана также происходили военные кампании и укрепление границ. Клавдий Птолемей упоминал несколько походов в Эфиопию через территорию гарамантов под предводительством Юлия Матерна и Септимия Флакка[138], которые состоялись, по всей видимости, в правление династии Флавиев[121]. В то время между Римом и гарамантами установились дружественные отношения[121]. Но с насамонами, племенем, обитавшим к северо-востоку от гарамантов и к юго-востоку от Лептиса-Магны, у римлян происходили столкновения. Дион Кассий упоминает о конфликте между римскими властями в Африке и насамонами[139]. В 86 году, когда Гней Суэллий Флакк был назначен легатом дислоцировавшегося в Нумидии III Августова легиона, многие из обитавших в пустынях племён Проконсульской Африки, в том числе и насамоны (Дион Кассий называет по имени только их одних), восстали по причине непосильности наложенных на них налогов, перебили сборщиков и разгромили высланные для усмирения восставших римские отряды[139]. Они разграбили даже римский лагерь, но, найдя там вино, устроили пир и в конце концов уснули. Когда Флакк узнал об этом, он напал на них и всех уничтожил[139]. Домициан, бывший в восторге от этого успеха, объявил сенату: «Я запретил насамонам существовать»[139].

На западе от Проконсульской Африки располагались Нумидия и Мавретания. По причине отсутствия каких-либо сведений о деятельности Домициана в этом регионе о ней трудно составить мнение[140]. Но деятельность Траяна — строительство фортов, основание колоний (например, Тимгада в 100 году), окончательный захват Оресских гор — предполагает подготовительную работу Домициана[140]. Кроме того, III Августов легион первоначально находился то в Амедере, то в Тевесте и только в 80 году или уже в правление Траяна был передислоцирован в Ламбезис[140]. Этот шаг имел большое значение, потому что в Амедере и Тевесте легион был, так сказать, обращён к Проконсульской Африке, а в Ламбезисе он был гораздо ближе к Мавретании и занимал стратегически более важное положение. Кроме того, это действие служит доказательством продвижения римлян к Оресским горам[140]. Заслугу Домициана в этом вопросе оценить трудно.

Ситуация в Мавретании была несколько более серьёзной[140]. В правление Веспасиана два всаднических прокуратора Мавретании Тингитанской и Мавретании Цезарейской были заменены на одного императорского легата[140]. Причина такого решения неизвестна, но война в Мавретании заведомо являлась долгой и трудной[140]. Между 85 и 87 годами трибун тринадцатой городской когорты в Карфагене Велий Руф был назначен «командующим армиями Африки и Мавретании для сокрушения племён в Мавретании»[140]. То, что в этом регионе некоторое время проходили военные действия, свидетельствуют несколько военных дипломов из Мавретании Тингитанской, датированных периодом между 88 и 109 годами[140]. Возможно, упоминаемые конфликты идентичны[140]. Однако о каких-либо действиях, предпринятых Домицианом для прекращения войны, неизвестно[122].

Восточные провинции

Политика Домициана на востоке мало чем отличалась от политики его отца, который продолжил мирное соглашение с Парфянским царством, заключённое в 63 году, в результате которого брат парфянского царя становится армянским царём, но как вассал Рима, и должен был направиться в Рим, чтобы получить царскую тиару из рук правившего тогда Нерона[137]. Главной целью Домициана было не допустить расширения пределов Парфии либо путём присоединения сопредельных территорий, либо созданием клиентских государств, кроме того, по его приказу были усилены восточные оборонительные сооружения[137]. Так, Коммагена и Малая Армения были присоединены к Римской империи, тем самым расширив её территорию на 112 тысяч квадратных миль. Там были размещены два легиона: XII Молниеносный в Мелитене и XVI Флавия Фирма в Сатале, а также были построены многочисленные дороги[137].

Политика Домициана на востоке мало чем отличалась от политики его отца, который продолжил мирное соглашение с Парфянским царством, заключённое в 63 году, в результате которого брат парфянского царя становится армянским царём, но как вассал Рима, и должен был направиться в Рим, чтобы получить царскую тиару из рук правившего тогда Нерона[137]. Главной целью Домициана было не допустить расширения пределов Парфии либо путём присоединения сопредельных территорий, либо созданием клиентских государств, кроме того, по его приказу были усилены восточные оборонительные сооружения[137]. Так, Коммагена и Малая Армения были присоединены к Римской империи, тем самым расширив её территорию на 112 тысяч квадратных миль. Там были размещены два легиона: XII Молниеносный в Мелитене и XVI Флавия Фирма в Сатале, а также были построены многочисленные дороги[137].

Из соседних племён, по всей видимости, наиболее важными римскими союзниками являлись иберы, гирканцы и албанцы[137]. Жившие в окрестностях современного Тбилиси, иберы контролировали жизненно важное Дарьяльское ущелье[137]. Независимо от предыдущих отношений Иберии с Римом, теперь она стала клиентским царством, а иберийский правитель Митридат был объявлен «philocaesar kai philoromaios» («любящий Цезаря и любящий римлян»), согласно следующей надписи, найденной в Гармозике:

«Император Цезарь Веспасиан Август, великий понтифик, […] и император Тит Цезарь, сын Августа […] и Домициан Цезарь усилили эти укрепления для Митридата, царя иберов, сына царя Фарасмана и Ямаспа, друга Цезаря и друга римлян, и для народа иберов[137]».

То, что римляне возводили военные укрепления в Иберии, является достаточным доказательством успеха политики Веспасиана[141]. Подробности отношений между римлянами и гирканцами точно не известны. В начале правления Веспасиана они позволили аланам пройти через их территории, чтобы напасть на Парфию и Армению, и на просьбу парфян вмешаться Веспасиан ответил отказом[141]. Таким образом, поводов для вражды между римлянами и гирканцами не было[141]. Не менее важными являются отношения с албанцами. Поскольку их территория граничила с Великой Арменией и Иберией, с Кавказом и Каспийским морем на севере и востоке, они контролировали Дербентский проход и являлись оплотом против движения с Кавказа[141]. То, что албанцы стали римскими союзниками, является достижением Домициана[141]. В Албании стояли отдельные подразделения XII Молниеносного легиона, охранявшие подступы к Дербентскому проходу[142]. Также неподалёку от города Физули некогда находилась надпись (ныне утерянная, даже полностью не переписанная), также упоминавшая XII Молниеносный легион[142]. Таким образом, римское влияние было распространено на всё государство, и Домициан завершил окружение своими клиентскими царствами парфян[142].

Правление Домициана было отмечено появлением третьего Лже-Нерона, который пользовался поддержкой парфян. Это произошло приблизительно в 88 году, на что указывает усиление сирийских войск дополнительными частями[142]. Однако вскоре самозванец был выдан парфянами[143]. У поэта эпохи правления Домициана Стация встречаются намёки на желание императора провести крупную военную кампанию на Востоке, но, по всей видимости, это было желание самого поэта[144].

Религиозная политика

Домициан твёрдо следовал обычаям традиционной римской религии и на протяжении всего своего правления лично следил за тем, чтобы обычаи и нравы соблюдались[77]. Для того чтобы оправдать божественную природу правления Флавиев и подчеркнуть преемственность к предыдущему правящему роду Юлиев-Клавдиев, Домициан особенно уделяет внимание связи с главным римским божеством Юпитером, возможно, через самое значительное и впечатляющее восстановление храма Юпитера на Капитолийском холме[77]. Небольшой храм Юпитеру Хранителю также был возведён на месте дома храмового сторожа, где Домициан укрывался 20 декабря 69 года. Позже, когда он уже взошёл на престол, этот храм был перестроен и расширен, став посвящённым Юпитеру Стражу[145].

Кроме того, император отличался особенно усердным поклонением богине Минерве[146]. Он не только хранил статуэтку этой богини в своей спальне, её изображение регулярно появлялось на его монетах в четырёх различных вариантах[146]. В честь Минервы Домициан прозвал один из основанных им легионов[146].

Домициан также возродил практику имперского культа, который был несколько забыт в правление Веспасиана[147]. Примечательно, что первым действием в качестве императора Домициан приказал обожествить своего предшественника и брата Тита. После смерти его малолетнего сына и племянницы Юлии Флавии они также были обожествлены. Что касается самого императора как религиозного деятеля, то Светоний и Дион Кассий утверждают, что Домициан официально присвоил себе титул «Dominus Deus» («Господин и Бог»)[148][149]. Тем не менее, он не только отказывался от титула «Dominus» во время своего правления[147], но и не сохранилось никаких официальных документов или монет с упоминанием данного титула, из чего некоторые историки, такие как Брайан Джонс, утверждают, что всеми этими прозвищами Домициан был наделён придворными льстецами, которые хотели получить привилегии от императора[81].

Для того чтобы поспособствовать укреплению поклонения императорской семье, император построил храм рода Флавиев, в котором он позднее был захоронен со своей кормилицей Филлидой[150]. Храм стоял на месте бывшего дома Веспасиана на Квиринальском холме и был роскошно украшен[145]. В настоящее время следов храма так и не нашли. Кроме того, Домициан завершил возведение храма Веспасиана и Тита, который был предназначен для поклонения его обожествлённым отцу и брату[65]. Чтобы увековечить память о военных победах династии Флавиев, император приказал построить храм Богов (на его месте начали свой триумф в честь успешного окончания Иудейской войны Тит и Веспасиан), храм Возвращённой Фортуны, построенный в 93 году после триумфального въезда Домициана в Рим в честь победы над сарматами[150]. Триумфальная арка Тита была достроена также при Домициане.

Строительство таких объектов составляет лишь наиболее заметную часть религиозной политики Домициана, которая также включала наблюдение за выполнением религиозных законов и общественной морали. В апреле 85 года Домициан совершил беспрецедентный поступок, назначив себя пожизненным цензором (лат. censor perpetuus), главной задачей которого являлось наблюдение за римскими нравами и поведением, а также получил право сопровождаться двадцатью четырьмя ликторами и носить триумфальное платье в сенате[151]. В этой должности Домициан оправдал себя, исполняя свои полномочия добросовестно и с большой осторожностью. Своей главной задачей император объявил «correctio morum» («исправление нравов»)[151]. Вообще этот шаг показывал интерес императора ко всем аспектам римской жизни[18]. Он возобновил закон Юлия о прелюбодеянии, в рамках которого прелюбодеяние карается изгнанием[151]. Вот что рассказывает Светоний ещё о деятельности Домициана в качестве цензора:

Строительство таких объектов составляет лишь наиболее заметную часть религиозной политики Домициана, которая также включала наблюдение за выполнением религиозных законов и общественной морали. В апреле 85 года Домициан совершил беспрецедентный поступок, назначив себя пожизненным цензором (лат. censor perpetuus), главной задачей которого являлось наблюдение за римскими нравами и поведением, а также получил право сопровождаться двадцатью четырьмя ликторами и носить триумфальное платье в сенате[151]. В этой должности Домициан оправдал себя, исполняя свои полномочия добросовестно и с большой осторожностью. Своей главной задачей император объявил «correctio morum» («исправление нравов»)[151]. Вообще этот шаг показывал интерес императора ко всем аспектам римской жизни[18]. Он возобновил закон Юлия о прелюбодеянии, в рамках которого прелюбодеяние карается изгнанием[151]. Вот что рассказывает Светоний ещё о деятельности Домициана в качестве цензора:

«Приняв на себя попечение о нравах, он положил конец своеволию в театрах, где зрители без разбора занимали всаднические места; ходившие на руках сочинения с порочащими нападками на именитых мужчин и женщин он уничтожил, а сочинителей наказал бесчестьем; одного бывшего квестора за страсть к лицедейству и пляске он исключил из сената; дурным женщинам запретил пользоваться носилками и принимать по завещаниям подарки и наследства; римского всадника он вычеркнул из судей за то, что он, прогнав жену за прелюбодеяние, снова вступил с ней в брак[152]<…>»

Несколько людей было осуждено по закону Сканциния о совращении малолетних[79]. Домициан также подвергал преследованию коррупцию среди государственных служащих, снимая с должностей присяжных заседателей, если они брали взятки[79]. По его приказу клеветничество, особенно направленное против его самого, каралось изгнанием или смертной казнью[79]. К актёрам также относились с подозрением, так как их публичные выступления давали возможность в сатирическом тоне отзываться о государстве[153]. Как один из примеров, он запретил мимам появляться на сцене в общественных местах[153]. Также император переименовал согласно своему имени и титулу месяцы сентябрь и октябрь в Германик и Домициан, поскольку в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал императором, но после его смерти это постановление было отменено[154].

В 87 году было установлено, что три из шести весталок (сёстры Окулаты и Варронилла) нарушили данные ими священные обеты целомудрия[155]. Домициан в качестве верховного понтифика лично принял участие в расследовании этого дела[156]. Император предложил весталкам самим выбрать себе смерть, а их любовники были сосланы[157]. Старшую весталку Корнелию, которая ранее уже была оправдана и снова предстала перед судом, Домициан приказал похоронить заживо, а её любовников, в том числе и всадника Целера, засечь до смерти розгами, но одного, претора и оратора Валерия Лициниана, отправил в изгнание, когда он признал свою вину[156]. Иностранные религии римляне терпели постольку, поскольку они не мешали общественному порядку либо отчасти ассимилировались с традиционной римской религией. В эпоху династии Флавиев процветало поклонение египетским божествам, в особенности Серапису и Исиде, которые отождествлялись с Юпитером и Минервой соответственно[146]. В 95 году по обвинению в атеизме были казнены двоюродный брат Домициана Тит Флавий Клемент и бывший консул Ацилий Глабрион, были сосланы «многие другие люди, которые приняли еврейские обычаи»[158]. Клемента казнили несмотря на то, что его сыновей император усыновил и называл своими наследниками[159]. Им он дал новые имена Домициана (Домициана, по всей видимости, провозгласили Цезарем) и Веспасиана, их учителем назначил ритора Квинтилиана, но, очевидно, и они были казнены вместе со своим отцом[159].

Кроме того, Домициан устраивал гонения на философов. Так, были казнены Гельвидий Приск Младший, автор восхваления погибшего при Нероне стоика Тразеи Пета Геренний Сенецион, претор и приятель Тразеи Пета Юний Арулен Рустик, а вскоре сенат издал приказ о высылке всех философов и астрологов[160][161].

Христианский историк Евсевий Кесарийский утверждает, что евреи и христиане подвергались сильным преследованиям к концу правления Домициана[162]. Откровение Иоанна Богослова, как полагают некоторые, было написано в этот период[163]. Нет доказательств того, что Домициан имел организованную программу преследования христиан[18]. С другой стороны, существует явное свидетельство того, что евреи не чувствовали себя спокойно в правление Домициана, который скрупулёзно собирал еврейский налог и преследовал уклонистов в течение большей части своего правления[18]. В целом репутация Домициана как гонителя была преувеличена[18].

Оппозиция

Восстание Антония Сатурнина

1 января 89 года легат пропретор Верхней Германии Луций Антоний Сатурнин во главе двух легионов — XIV Парного и XXI Стремительного — в Могонциаке поднял восстание против императора Домициана[104]. Бунтовщика поддержало несколькими годами ранее разбитое римлянами германское племя хаттов[104]. Это было весьма критическое время для Домициана, поскольку он столкнулся с проблемами на двух других фронтах, на восточном — с появлением лже-Нерона, а на дунайском продолжался конфликт[104].

1 января 89 года легат пропретор Верхней Германии Луций Антоний Сатурнин во главе двух легионов — XIV Парного и XXI Стремительного — в Могонциаке поднял восстание против императора Домициана[104]. Бунтовщика поддержало несколькими годами ранее разбитое римлянами германское племя хаттов[104]. Это было весьма критическое время для Домициана, поскольку он столкнулся с проблемами на двух других фронтах, на восточном — с появлением лже-Нерона, а на дунайском продолжался конфликт[104].

Во всяком случае, восстание было строго ограничено вверенной Сатурнину провинцией, и слухи о восстании стремительно проникли в соседние провинции[104]. Легат пропретор Нижней Германии Авл Буций Лаппий Максим при содействии прокуратора Реции Тита Флавия Норбана мгновенно отреагировал на это происшествие, начав движение в сторону восставших[104]. Из Испании был вызван Траян вместе с VII Парным легионом, в то время как Домициан сам выступил из Рима во главе преторианской гвардии[164].

По счастливой случайности хатты, которые хотели прийти на помощь Сатурнину, оказались не в состоянии переправиться через Рейн по причине начавшейся ранней оттепели[164]. В течение двадцати четырёх дней восстание было подавлено, а его предводители жестоко наказаны в Могонциаке[164]. После победы наместник Нижней Германии уничтожил все документы Сатурнина, чтобы избежать излишне жестоких мер со стороны императора. Из мятежных легионов XXI Стремительный был отправлен на дунайскую границу, где вскоре погиб в сражении с сарматами, XIV Парный наказан так и не был по неизвестной причине, а те легионы, которые оказывали помощь в подавлении мятежа, должным образом были вознаграждены[165].

Точная причина восстания является неопределённой, хотя, по всей видимости, оно было заранее спланировано. Существует несколько версий причины произошедшего: ответ на жестокое обращение императора с сенаторским сословием[166]; бунт легионеров, которые вынудили Сатурнина стать их предводителем (однако солдаты не могли иметь особых причин для бунта, так как Домициан повысил им жалование, создал определённые привилегии для ветеранов и т. д.[167]); отражение недовольства офицеров военной политикой Домициана (недостаточное внимание к германской границе и мягкое обращение с приграничными племенами, отступление из Южной Шотландии, в том числе и демонтаж крупной крепости Инчьютитл, неудачи на Дунае)[164][166].

В награду за подавление восстания Лаппий Максим получил должность наместника провинции Сирия, консула-суффекта с мая по август 95 года и, наконец, должность понтифика, которую он все ещё занимал в 102 году[165]. Тит Флавий Норбан, возможно, был назначен префектом Египта, в 94 году он стал префектом претория с Титом Петронием Секундом[168]. Определённую роль в раскрытии заговора Сатурнина и подавлении восстания, возможно, сыграл будущий император Нерва, которого на следующий год император взял в коллеги по консулату[169]. Кроме того, Домициан запретил соединять два легиона в одном лагере, а легионной казне принимать на хранение от каждого легионера сумму, большую тысячи сестерциев[170].

Взаимоотношения с сенатом

После падения республики власть римского сената в значительной степени была ограничена в новой системе государственного управления, установленной Октавианом Августом и известной как принципат. Принципат фактически представлял особенную форму диктаторского режима, но при этом поддерживалась формальная структура Римской республики[171]. Большинство императоров сохраняло внешний фасад былого демократического режима, а в ответ сенат косвенно признавал статус императора как фактического монарха[172].

Некоторые императоры не всегда точно следовали этой негласной договорённости. Домициан принадлежал к их числу. С самого начала своего правления он подчеркнул реальность его самодержавия[172]. Он не любил аристократов и не боялся показывать им своего чувства, отобрав у сената право принятия каких-либо важных решений, и вместо этого полагался на небольшую группу друзей и выходцев из всаднического сословия для контроля над всеми важными государственными учреждениями[173].

Неприязнь была взаимной. После убийства Домициана римские сенаторы направились в здание сената, где они сразу же приняли решение предать покойного императора проклятию памяти[174]. В эпоху правления династии Антонинов сенатские историки представляли Домициана в своих трудах как тирана[172].

Тем не менее, данные свидетельствуют, что Домициан иногда шёл на уступки по отношению к сенаторскому мнению[69]. Принимая во внимание то, что его отец и брат сконцентрировали консульскую власть в значительной степени в руках династии Флавиев, Домициан допустил удивительно большое количество провинциалов и потенциальных противников к должности консула, позволив им «начать год и открыть фасты»[175] в качестве ординарных консулов[69]. Были ли эти действия подлинной попыткой урегулировать отношения с враждебными фракциями в сенате либо попыткой завоевать их поддержку, неизвестно[173]. Предлагая должность консула своим потенциальным противникам, Домициан, возможно, хотел скомпрометировать этих сенаторов в глазах их сторонников[173]. Когда их поведение по отношению к императору не удовлетворяло последнего, они практически все были привлечены к судебному преследованию и в результате сосланы или казнены, а их собственность была конфискована[173].

И Тацит, и Светоний говорят о росте репрессий к концу правления Домициана, пик этих репрессий датируется 93 годом или приблизительно временем после неудачного восстания Сатурнина в 89 году[161][176]. До этого было несколько волн репрессий, направленных против представителей римской аристократии: в 83 году (которые, по всей видимости, были бескровными); 22 сентября 87 года арвальские братья совершили жертвоприношение на Капитолии «в честь раскрытия злодеяний нечестивцев» (лат. ob detecta scelera nefariorum), что говорит о первой серьёзной опасности, угрожавшей императору; в 88 году последовал ряд изгнаний и казней[177]. Во время последних волн, в 88 и 93 годах, по меньшей мере двадцать противников Домициана в сенаторской среде были казнены[178], в том числе бывший муж Домиции Лонгины Луций Элий Ламия, три представителя династии Флавиев: Тит Флавий Сабин, Тит Флавий Клемент и Марк Аррецин Клемент (Аррецин, возможно, был не казнён, а сослан), наместник Британии Саллюстий Лукулл и т. д.[179] Однако некоторые из этих людей были казнены ещё в 83 или 85 годах, что не позволяет в полной мере доверять свидетельствам Тацита, сообщавшего о господстве террора в конце правления Домициана. По словам Светония, некоторые из них были осуждены за коррупцию, измену или по другим обвинениям, которые Домициан оправдывал своими подозрениями:

«Правителям, говорил он, живётся хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют[180]».

Брайан Джонс сравнивает казни Домициана с подобными событиями, происходившими при императоре Клавдии (41—55 годы), отмечая при этом, что по приказу Клавдия было казнено 35 сенаторов и более 300 (или 221) всадников, и, несмотря на это, он был обожествлён сенатом и рассматривается как один из хороших императоров в римской истории[181]. Домициан был явно не в состоянии получить поддержку среди аристократии, несмотря на попытки успокоить враждебные фракции назначениями на должность консула. Его автократический стиль правления подчёркивал утрату власти сенатом, в то время как его политика рассмотрения патрициев и даже членов своей семьи как равных всем остальным римлянам принесла ему их презрение[181].

Смерть и последствия

Убийство

Домициан был убит 18 сентября 96 года во дворце в результате заговора, организованного его придворными[182]. Весьма подробный рассказ о заговоре и убийстве в своей биографии Домициана оставил Светоний, который утверждает, что спальник императора Парфений был организатором заговора, а основным мотивом называет казнь советника Домициана Эпафродита, которого Домициан подозревал в том, что он помог всеми покинутому Нерону покончить с собой[183]. Само убийство осуществили вольноотпущенник Парфения по имени Максим и управляющий Домициллы Стефан[184].

Домициан был убит 18 сентября 96 года во дворце в результате заговора, организованного его придворными[182]. Весьма подробный рассказ о заговоре и убийстве в своей биографии Домициана оставил Светоний, который утверждает, что спальник императора Парфений был организатором заговора, а основным мотивом называет казнь советника Домициана Эпафродита, которого Домициан подозревал в том, что он помог всеми покинутому Нерону покончить с собой[183]. Само убийство осуществили вольноотпущенник Парфения по имени Максим и управляющий Домициллы Стефан[184].

По всей видимости, не последнюю роль в этом заговоре играли два тогдашних префекта претория. В то время преторианская гвардия находилась под командованием Тита Флавия Норбана и Тита Петрония Секунда, которым почти наверняка было известно о готовящемся заговоре[184]. Норбан и Секунд вступили в заговор, опасаясь, очевидно, за свою жизнь: ведь они были поставлены вместо недавно уволенных лично императором префектов, и, кроме того, императору на них были поданы жалобы[1]. Дион Кассий писал спустя почти сто лет после убийства, что включает в число заговорщиков и супругу императора Домицию Лонгину, но, учитывая её преданность памяти Домициана даже спустя годы после гибели мужа, это утверждение кажется маловероятным[59].

Дион Кассий также считает, что убийство не было спланировано тщательно, в то время как из повествования Светония следует, что имел место хорошо организованный заговор[185]. За несколько дней до убийства Стефан притворился, что у него болит левая рука и несколько дней подряд заматывал её повязками, а в день убийства Домициана спрятал в них кинжал. В день убийства двери в комнаты слуг были заперты, а кинжал, который император обычно хранил у себя под подушкой, был заранее выкраден Стефаном[186].