Иерусалимский храм

Иерусали́мский храм (ивр. בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, Бейт а-Микдаш, то есть «Дом Святости»; ивр. מִּקְדָּשׁ, Микдаш) — культовое сооружение, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н. э. и I веком н. э. Храм располагался на Храмовой горе (ивр. הַר הַבַּיִת, Хар а-Баит) в Иерусалиме, на месте, где сегодня находится мусульманская святыня Куббат ас-Сахра («Купол над Скалой»), и служил единственным разрешённым местом жертвоприношений Единому Богу, которые приносились коэнами и левитами. Храм также являлся объектом паломничества всех евреев три раза в год: на Песах/(Пасха), Шавуот/(Пятидесятница) и Суккот/(Праздник Кущей).

Согласно Библии, временным храмом после Исхода евреев из Египта и до строительства Храма в Иерусалиме служила переносная Скиния собрания. Иерусалимский храм представлял собой здание и этим отличался от жертвенника и открытого святилища (бама). В Храме находились предметы, символизирующие присутствие Бога (ковчег Завета со скрижалями Завета и херувимы), а также утварь для священнослужения. Наиболее важными предметами храмовой утвари являются:

- Большой жертвенник всесожжения, на котором приносились в жертву животные, посвящённые Богу, а также совершались хлебные приношения и возлияния вина.

- Золотой жертвенник воскурения, на котором воскурялся фимиам.

- Золотая Менора, которая своим светом освещала Храм.

- Золотой Стол хлебов предложения, на котором помещались священные «хлебы предложения».

Согласно иудаизму, Храм будет восстановлен в будущем и станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества.

В Библии Храм обычно называется «Бет YHWH» (вследствие запрета на произношение имени Бога читается Бет Адонай — Дом Господа или Бет Элохим — Дом Бога). Часто в поэтических текстах в Пятикнижии[1] и Пророках[2] Храм называется «Леванон» (ивр. לבנון, «белый»)[3]. Название «Бет а-Микдаш» (ивр. בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, Дом Святости)[4] получило распространение со времён Мишны (II век). В еврейской религиозной литературе широко употребляется название «Бет а-Бехира» (ивр. בֵּית הַבְּחִרָה, Дом Избрания)[5]. В поэтической литературе Храм называется также именем «Ариель» (ивр. אריאל, букв. «Божественный лев»)[6].

Предназначение Храма в иудаизме

Заповедь строительства Храма

В еврейской Галахе заповедь строительства Храма является повелением из поколения в поколение строить здание, которое станет центром священнослужения еврейского народа и в котором будут приноситься жертвоприношения Единому Богу.

|

И построят Мне святилище, и буду Я пребывать среди них[7] |

|

В иудаизме существует два основных мнения по вопросу о назначении Храма. С одной стороны, строительство Скинии, а позже и Храма, рассматривается как некое снисхождение к человеческой природе, в лучшем случае некое средство; с другой, напротив, Храм представляет собой вершину всех мыслимых совершенств. Оба эти подхода напрямую связаны с разногласием относительно датировки получения заповеди о постройке Скинии[8].

- Согласно первой версии[9], заповедь о строительстве Скинии была дана в Йом Кипур, то есть в тот день, когда Всевышний простил евреям грех Золотого тельца. До этого греха не было необходимости в Храме, так как Шехина (Слава Божия), пребывала среди народа.

- В то же время, в другом авторитетном источнике[10] утверждается, что законы о постройке Скинии были даны на горе Синай, то есть в данном случае Писание придерживается хронологического порядка изложения. Согласно этому мнению, Храм является точкой соприкосновения земли с небом и изначально необходимым компонентом мироздания.

Таким образом, в иудаизме существует два образа понимания предназначения и смысла Храма, один расценивает его как ценность прикладную, второй — как безусловную.

Так или иначе, Творец, без всякого сомнения, выше любого здания — Он не нуждается в «жилой площади», не нуждается в жертвоприношениях, воскурениях, возлияниях и т. п. Всюду в тексте Писания, где сказано: «Моя жертва», «Мой хлеб», имеется в виду: «жертва, посвящённая Мне», «хлеб, посвящённый Мне».[11]

|

|

Тем самым, еврейские пророки[12] и законоучители неоднократно подчёркивали тот факт, что Храм нужен не Богу, а самим людям.

Мнения о значении Храма

«Двенадцать находившихся там хлебов соответствуют двенадцати месяцам; семь лампад [светильника] — солнцу, луне и пяти [известным тогда] планетам [Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн]; а четыре рода материалов, из которых была соткана завеса, — четырём стихиям [земля, море, воздух и огонь].»— Иосиф Флавий, «Иудейские древности» III, 7:7

«Храм, прообраз мироздания, назван „вратами небес“, ибо Божественный свет исходит из высшего мира в нижний и наполняет Храм, а из Храма распространяется по всей земле, и каждый элемент мира получает предназначенный ему свет из соответствующей детали Храма.»— [www.eleven.co.il/article/11272 р. Йешая Галеви Горовиц] (XVI в.), «Шней лухот а-Брит»

«На западе стоял Ковчег Закона с его украшенной херувимами крышкой; на севере — Стол с хлебами предложения; на юге — Менора с лампадами; восточная сторона была обращена к народу, с той стороны был вход, и там, один за другим, стояли жертвенники, которые как бы побуждали людей к радостной самозабвенной отдаче себя Божественной Торе, ожидающей их на западе. Мы верим, что не ошибёмся, предположив, что западная сторона призвана была олицетворять Тору и Присутствие Бога, которое она, и только она, воплощает; северная сторона — материальную жизнь; южная — духовную жизнь; восточная же — конкретный народ, народ Израиля, призванный к самоотверженному служению Богу и Его Торе.»— р. Шимшон Рафаэль Гирш

«Десять чудес были явлены нашим предкам в Храме: не было выкидыша у женщин из-за запаха жертвенного мяса; никогда не гнило жертвенное мясо; не было мух в месте забоя животных; ни разу не было поллюции у Первосвященника в Йом Кипур; дожди не гасили огонь на жертвеннике; ветер не отклонял столб дыма; ни разу не было так, чтобы сноп, жертвенные хлеба и приносимый на стол хлеб оказались непригодными; стоять было тесно, а падать ниц — просторно; ни разу не укусила змея и не ужалил скорпион в Иерусалиме; ни разу не сказал человек: „Мне не хватает денег, чтобы остаться ночевать в Иерусалиме“.»— Мишна, Авот 5:7

Функции Храма

Согласно тексту Писания, функции Храма можно разделить на несколько основных категорий, которые, прежде всего, базируются на том, что

- Главное и важнейшее предназначение Храма — служить местом, где Шехина Творца (Слава Божия) пребывает на земле, среди народа Израиля. Служить как бы дворцом Небесного Царя, куда бы народ стекался для выражения своих верноподданнических чувств и покорности. Храм также являлся и своего рода резиденцией высшего духовного правительства народа.

Исходя из этого, Храм является

- местом служения Богу, где осуществляются регулярные церемонии и жертвоприношения. Это также место, где каждый (в том числе и нееврей) мог приблизиться к Богу и принести искупительную или благодарственную жертву.

- местом проявления Славы Божией (Шехины). Для всех живших в те времена, когда существовала Скиния и Храм, пребывание Славы Божией в Храме не было вопросом веры; это было простое знание, факт, столь же очевидный, как пребывание в небесах солнца и луны[13].

Кроме этого, Храм также служил

- местом собрания всего народа, главным образом, три раза в год: на Песах, Шавуот и Суккот.

- хранилищем высшей национальной святыни, Ковчега Завета, и свитков Торы, которые служили эталоном для всех прочих свитков.

- местом заседания Высшего Суда, Синедриона.

- хранилищем храмовой казны, которая находилась в сокровищнице, помещавшейся в Святилище[14]. Существовала также «сокровищница посвящённых даров», в которой хранились захваченные в ходе военных действий трофеи, а также дары царей и военачальников[15], равно как и подношения частных лиц[16]. В Храме также хранилось царское оружие (например, стрелы и щит Давида[17]).

- По-видимому, в Храме находились также десятина (зерно и крупный и мелкий рогатый скот) и продовольственные запасы, из которых выделялось содержание левитам.

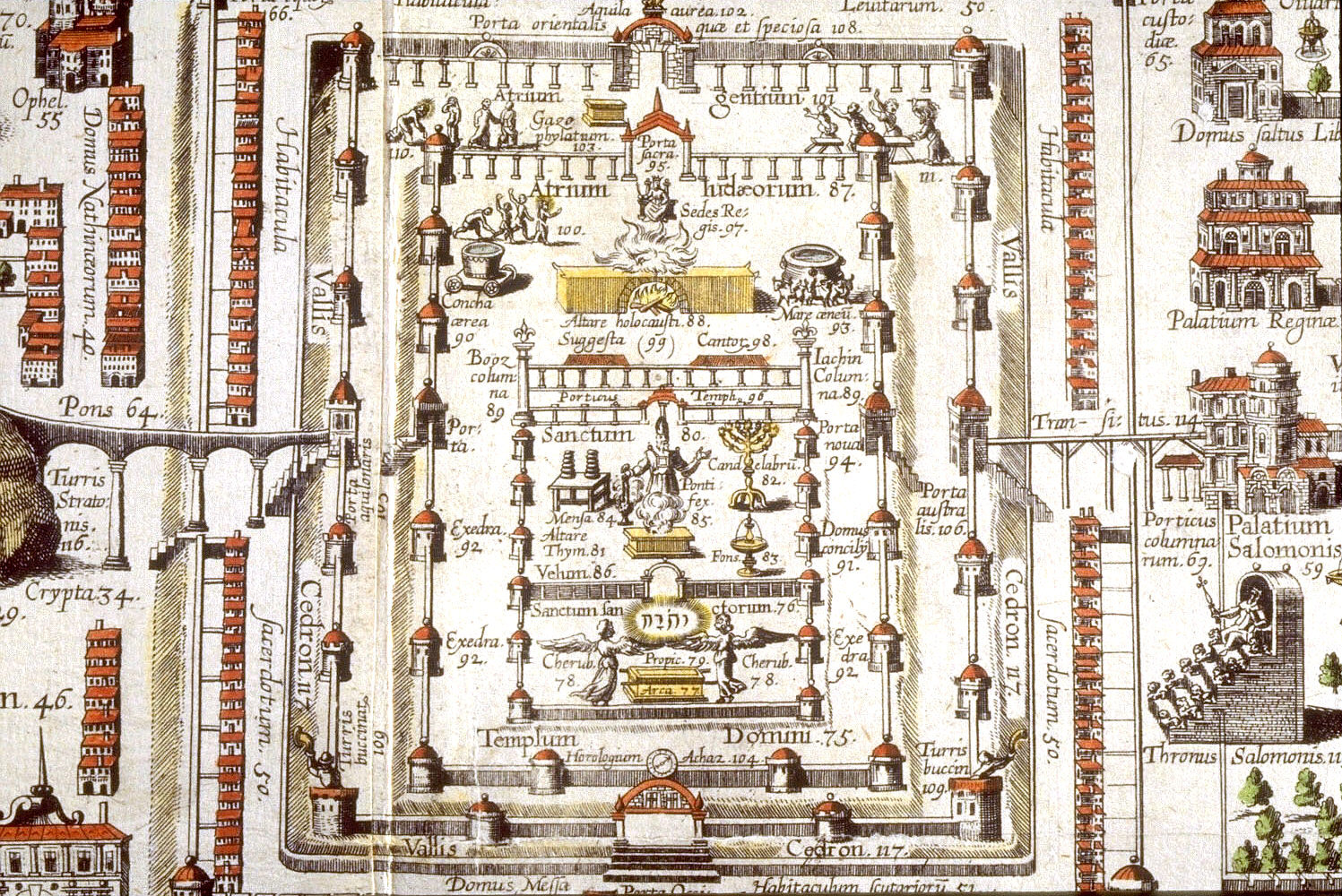

Архитектура Иерусалимского храма

В Иерусалиме стояли два Храма, однако, с точки зрения архитектуры, их было три: Храм Соломона, Храм Зоровавеля и Храм Ирода. Кроме этого, существует также описание Храма, которое дано было Иезекиилю (Иехезкелю) в пророческим видении (Иез. 40 — 48) для будущего Третьего Храма.

Общие особенности Иерусалимских храмов

Храмы, существовавшие в Иерусалиме, отличаются друг от друга множеством архитектурных особенностей и деталей, следуя, тем не менее, основному образцу, общему для всех. Маймонид[18] выделяет главные детали, которые должны присутствовать в еврейском Храме и они являются общими для всех храмов в еврейской истории:

«Следующие вещи являются главными при постройке Храма: делают в нём Кодеш (Святилище) и Кодеш а-кодашим (Святая святых) и перед Святилищем должно быть помещение, которое называется Улам (Притвор); и всё вместе называется Хейхал. И возводят ограду вокруг Хейхала, на расстоянии не меньшем, чем то, что было в Скинии; и всё, что внутри этой ограды называется Азара (двор). Всё же вместе называется Храм.»— Маймонид, Мишне Тора, Законы Храма, 1:5

По степени святости порядок частей Храма следующий:

- Святая святых (קודש הקודשים, Кодеш а-кодашим или דביר, Двир) — наиболее священное отделение Храма, в котором помещался Ковчег Завета[19]. Туда не входил никто, кроме первосвященника, который совершал там обряд воскурения раз в году, в Йом Киппур.

- Святилище (הקודש, а-Кодеш или היכל, Хейхал[20]) — наибольшее отделение Храма, где происходила основная храмовая служба и из которого проход вёл в Святая святых. Здесь находились: Менора, Стол хлебов предложения и Жертвенник воскурения.

- Притвор (אולם ,Улам) — западное отделение Храма, которое отделяло святое от мирского и служило вестибюлем. В Скинии эта часть отсутствовала.

- Вокруг здания Храма ограда определяла территорию храмового двора (חצר, Хацер или העזרה, Азара), где помещались жертвенник всесожжения и медный умывальник.

- Территория вокруг всего этого комплекса, который и назывался «Храм», в Скинии называлась «Лагерь левитов» (Маханэ левия), поскольку там на стоянках размещалось колено левитов, а в Храме — «Храмовая гора» (Хар а-Баит). Часть этой территории составлял «Женский двор» (Эзрат нашим), однако неизвестно, существовал ли он во всех храмах.

Храмовая служба

Мишна, сочинения Иосифа Флавия и ТаНаХ содержат обширный материал относительно храмового ритуала. Хотя эти свидетельства по большей части относятся к последним годам существования Храма, в основных чертах храмовая служба сложилась в начальный период Первого Храма и вряд ли претерпела существенные изменения.

Правом служить в Храме обладали священники (коэны) — потомки Аарона. Левиты же исполняли должности певчих, привратников, хранителей храмового имущества и казны; они также прислуживали священникам во время храмовых ритуалов. Царь обладал священным статусом в Храме[21], однако, в отличие от священников, он не мог входить в Хейхал и воскурять фимиам[22]. Царь имел право планировать храмовое здание[23], устанавливать праздники[24], освящать, в случае необходимости, внутренний двор[25], изменять форму и местоположение жертвенника[26], вводить дополнительные жертвоприношения[27] и устанавливать распорядок службы священников и левитов[28].

Путём храмового жертвоприношения и сопровождающего его очищения искуплялись прегрешения как частных лиц, так и всего народа, что способствовало духовному очищению и моральному совершенствованию Израиля. Кроме этого ежегодно в праздник Суккот приносилась жертва во искупление грехов всего человечества. Храмовый культ рассматривался как источник благословения не только для евреев, но и для всех народов мира.

Иерусалимский Храм в еврейской истории

Согласно Библии, после Исхода евреев из Египта, временным храмом служила переносная Скиния собрания. Перед началом завоевания Ханаана, во Второзаконии подчёркивается, что служение Богу должно происходить «На месте, которое изберёт Господь» (Втор. 12:11-27).

После завоевания Ханаана Скинию неоднократно перевозили с места на место в Земле Израиля[29]. Центральным святилищем Израиля в эпоху Судей стала Скиния в Силоме (Шило)[30], где в то время хранился Ковчег Завета. Силом в этот период служил местом собрания израильских колен[31]. Судя по всему, со временем, строение Скинии в Силоме становится более постоянным — её стены становятся каменными, хотя, по-прежнему, Скиния была покрыта сверху завесами[32]. Поэтому Скиния в Силоме названа Домом Бога[33] или Дворцом Бога[34].

В царствование Саула (Шауля) филистимляне нанесли израильтянам сокрушительное поражение у Афеки и, захватив сопровождавший израильское войско Ковчег Завета (1Цар. 4:1-11, двинулись на Силом и разрушили его.[35]

Библия повествует, что в горах надела Эфраима некий Миха сделал небольшой храм, где стояла статуя и находился эфод. В этом храме прислуживал левит[36]. В древнем храме в Хевроне Давид был помазан на царство над Иудеей[37], а затем — и над всем Израилем[38]. В небольшом храме в Негеве хранился меч Голиафа[39]. Храмы существовали также в Сихеме (Шхеме), Вифлееме (Бет-Лехеме), Мицпе-Гиладе и в Гиват-Шауле.

Храм Соломона (950 — 586 до н. э.)

Создание центрального Храма в древнем Израиле олицетворяло объединение Израильского царства и могло произойти лишь во время упрочения этого единства.[40] И действительно, согласно Библии, Храм был воздвигнут в период самого высшего проявления национального единства еврейского народа, в царствование Соломона. Соломону удалось осуществить план постройки грандиозного Храма, к которому устремлялись бы на поклонение евреи со всех концов Израиля.

Создание центрального Храма в древнем Израиле олицетворяло объединение Израильского царства и могло произойти лишь во время упрочения этого единства.[40] И действительно, согласно Библии, Храм был воздвигнут в период самого высшего проявления национального единства еврейского народа, в царствование Соломона. Соломону удалось осуществить план постройки грандиозного Храма, к которому устремлялись бы на поклонение евреи со всех концов Израиля.

Библия повествует, что во всё время, пока евреи должны были воевать за свою независимость с соседними народами, Бог не хотел обитать в «Доме», а странствовал «в шатре и Скинии» (2Цар. 7:6).

Царь Давид завоевал столицу иевусеев Иерусалим и торжественно перенёс Ковчег Завета туда, где поместил его в специально предназначенную для него скинию и лично принёс в ней жертвы Богу (2Цар. 6). Иерусалим находился на территории между наделами колена Иуды (Иехуды) (к которому принадлежал Давид) и колена Вениамина (Биньямина) (к которому принадлежал первый царь Израиля Саул (Шауль). Перенеся Ковчег Завета — символ присутствия Бога — в город, не принадлежавший ни одному из колен и бывший в личном владении царя, Давид, тем самым, превратил свою столицу в святой город, вокруг которого концентрировалась религиозная жизнь всех двенадцати колен Израиля.

В Иерусалиме, Давид купил у иевусита Аравны[41] гору Мориа, где воздвиг на месте гумна жертвенник Богу Израиля, чтобы остановить поразившую народ эпидемию.[42] Согласно Библии[43], это и есть гора Мориа, где происходило жертвоприношение Исаака. Давид намеревался соорудить на этом месте Храм, однако, вняв словам пророка Нафана (Натана) (2Цар. 7), оставил эту миссию своему сыну Соломону.

Строительство Храма Соломона

За годы своего правления царь Давид произвёл значительные приготовления для строительства Храма (1Пар. 22:5). Соломону Давид передал разработанный им, совместно с Верховным Судом (Синедрионом), план Храма (1Пар. 28:11-18).

Соломон (970 — 930 гг. до н. э.) приступил к строительству Храма на четвёртый год своего царствования, в 480 году после Исхода евреев из Египта, в начале второго месяца (3Цар. 6:1, 37; 2Пар. 3:1,2). За содействием он обратился к Хираму, царю финикийского Тира. Тот прислал опытного зодчего по имени Хирам Абифф[44], плотников и других ремесленников.

Строительство самого Храма длилось 7 лет: с 957 по 950 гг. до н. э. гг. до н. э. (по другим данным, с 1014 по 1007). Работа была завершена в восьмом месяце 11-го года царствования Соломона (3Цар. 6:37,38). Празднование освящения Храма было произведено на следующий год, в седьмом месяце, перед праздником Суккот (Кущей), и было отпраздновано с величайшей торжественностью, при участии старейшин Израиля, глав колен и родов (3Цар. 8:1-66, 2Пар. 5:1-7, 10). Ковчег Завета был торжественно установлен в Святая святых, и Соломон вознёс публичную молитву. Празднование освящения Храма длилось 14 дней (2Пар. 7:8) и его описание свидетельствует о том, что строительство Храма было делом величайшей важности для всего народа.

Храм являлся частью комплекса царского дворца и, несомненно, доминировал над окружающими постройками. Дворец, над возведением которого трудился, вероятно, тот же финикийский зодчий Хирам, располагался рядом с Храмом и сообщался с ним посредством отдельного входа. Недалеко от Храма Соломон также построил свой летний дворец и дворец для дочери египетского фараона, которую взял в жёны. Строительство всего храмового комплекса длилось 16 лет.

История Храма Соломона

Великолепное здание Храма сделало его с самого начала центральным святилищем для всего Израиля, хотя наряду с ним продолжали существовать и местные святилища — бамот. Вошло в обычай восходить три раза в год в Иерусалимский храм, как раньше в Скинию, которая располагалась в Силоме (Шило). Однако, ухудшение политической ситуации в конце правления Соломона и в дни его преемников отразилось на судьбе Храма. Чтобы подорвать статус Иерусалима как духовно-политического центра всех израильских колен, основатель Израильского (Северного) царства Иеровоам I (930 год до н. э.) восстановил святилища в Вефиле (Бет-Эле)[45] и Дане[46] и превратил их в подобие Иерусалимского храма. В обоих храмах Иеровоам установил золотых тельцов[47].

Тем временем, в Иудее Иерусалимский храм всё более и более возвышался в глазах народа и занял первое место в поклонении Единому Богу. Гора Мориа, на которой стоял Храм, стала считаться Божией горой, а Храм — жилищем Господним. Уже древнейшие пророки, творения которых дошли до нас, предполагают, что Сион[48] является исключительным местопребыванием Господа на земле (как некогда гора Синай)[49]. Чудесное избавление Иерусалима и вместе с ним всей Иудеи от нашествия Сеннахирима (Санхерива) в 701 году до н. э. ещё больше окружило Иерусалимский храм ореолом Божественной святости и чудодейственной силы. Однако, существование местных бамот рядом с постоянным Храмом считалось нормальным явлением в виду того значения, которое придавалось народом жертвоприношениям.[50]

Политическая слабость и военные поражения Иудеи плачевно сказывались на храмовой сокровищнице, Храм неоднократно грабили, оскверняли и вновь восстанавливали. Иногда сами иудейские цари при нужде в деньгах брали из сокровищ Храма. Тем не менее, производились и восстановления Храма.

Царь Езекия (Хизкияу), находившийся под влиянием пророка Исаии (Иешаяу), сделал серьёзную попытку уничтожить местные святилища. Иерусалимский храм был объявлен единственным законным местом служения Богу Израиля в Иудее[51]. Но его реформа была временной, после его смерти, при царе Манассии (Менаше) языческие капища были возобновлены, а в самом Храме были поставлены статуя Астарты и языческие жертвенники и в нём были поселены блудницы[52].

Падение Северного царства и разрушение ассирийцами израильских храмов в Дане и в Вефиле (Бет Эле) в 732 и 721 гг. до н. э. укрепило положение Иерусалимского храма в качестве центрального святилища всех израильских колен. В результате, паломники из бывшего Израильского царства прибывали на Песах в Иерусалим[53]. С восшествием же на престол благочестивого царя Иосия (Иошияу) в 622 году до н. э. были ликвидированы все языческие культы, разрушены алтари в культовых центрах северных колен, и Иерусалимский храм был окончательно превращён в национально-религиозный центр[54]. С тех пор в Иудее было одно единственное Святилище, куда паломничали даже самаритяне.[55]

Вскоре после смерти Иосии (Иошияу) Навуходоносор забрал «часть сосудов дома Господня… и положил их в капище своем в Вавилоне» (2Пар. 36:7). Спустя 8 лет после этого, при царе Иехонии Навуходоносор захватил Иерусалим и «вывез все сокровища дома Господня… и изломал… все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем»[56]. Ещё через 11 лет, после того, как Седекия (Цедкияу) объявил отделение Иудеи от Вавилона, вавилоняне, под предводительством Навузардана, в 586 году до н. э.[57] захватили Иерусалим вновь и на этот раз полностью разрушили Храм Соломона до самого основания[58]. Большинство жителей Иерусалима были убиты, оставшиеся взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонию. Ковчег Завета был при этом утерян.

Со времени пророка Михея (начало VIII в. до н. э.) пророки не переставали предостерегать, что в наказание за моральные и религиозные прегрешения Израиля Храм будет разрушен[59]. Разрушение Храма и последовавшее за ним вавилонское пленение стало подтверждением этих пророчеств и, в результате, вызвало стремление к неукоснительному соблюдению Закона и надежду, в духе пророческих видений Иезекииля (Иехезкеля)[60], на возвращение из изгнания и восстановление Храма. В память о разрушении Храма и сопровождавших его событиях было установлено четыре поста[61], среди которых пост 9 Ава знаменовал день, когда был сожжён Храм.

Второй Храм: Храм Зоровавеля (516 — 20 до н. э.)

Второй Храм — Храм, начало восстановления которого было положено в правление Кира Великого, реконструированный Иродом Великим и разрушенный после штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией, во главе с Титом.

Строительство Храма Зоровавеля (Зерубавеля)

В 538 году до н. э., после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий издал декрет, разрешавший изгнанникам возвратиться в Иудею и восстановить Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским царём Навуходоносором. Декрет устанавливал размеры Храма и содержал распоряжение об оплате расходов на его строительство и о возвращении Храму священной утвари, захваченной из Храма Соломона Навуходоносором[62].

Работы по восстановлению Храма велись под руководством Зоровавеля (Зерубавеля), который был потомком царя Давида, и первосвященника Иехошуа. Территория Храма была очищена от обломков и пепла, был возведён Жертвенник всесожжения и ещё до строительства самого Храма было возобновлено принесение жертв (Езд. 3:1-6).

На второй год после возвращения из Вавилона в 24-й день месяца кислев началось строительство. Вскоре, однако, возникли распри между иудеями и самаритянами, которым не было позволено принять участие в строительстве, и они стали всячески препятствовать восстановлению Иерусалимского храма. В результате, строительство Храма было прервано на 15 лет. Только во втором году царствования Дария I Гистаспа (520 г. до н. э.) строительство Храма возобновилось (Агг. 1:15). Дарий лично подтвердил декрет Кира и санкционировал продолжение работ.

Работы были завершены в третий день месяца адар, на шестой год правления Дария, что соответствует 516 году до н. э.[63], через 70 лет после разрушения Первого Храма.

История Храма Зоровавеля

Когда вслед за завоеваниями Александра Македонского Иудея подпала под власть греков (около 332 г. до н. э.), эллинистические цари относились к Храму с уважением и посылали туда богатые дары. Отношение Селевкидских правителей к Храму резко изменилось в правление Антиоха IV Эпифана (175—163 гг. до н. э.). В 169 году до н. э. на обратном пути из Египта он вторгся на территорию Храма и конфисковал драгоценные храмовые сосуды.[64] Два года спустя (167 год до н. э.) он осквернил его, поставив на Жертвенник всесожжения небольшой алтарь Зевса Олимпийского[65]. Храмовая служба была прервана на три года и возобновлена после захвата Иерусалима Иудой (Иехудой) Маккавеем (164 до н. э.) во время восстания Маккавеев (167—163 гг. до н. э.). С этого времени храмовая служба велась без перерывов, даже в то время, когда грекам на время удалось овладеть Храмом.

Иуда Маккавей очистил Храм от языческой скверны и отремонтировал его[66], а также поставил новый Жертвенник всесожжения и изготовил новую утварь для святилища[67]. Ровно через три года после осквернения Храма сирийцами он был освящён, и в нём были возобновлены жертвоприношения и зажигание Меноры[68]. С этим связана история еврейского праздника Ханука, который ежегодно празднуется в память об этих событиях.

Впоследствии, Второй Храм постигли новые удары. Когда в 63 году до н. э. Помпей после трёхмесячной осады овладел Иерусалимом, римляне взяли штурмом укреплённый Храм в День Искупления (Йом Киппур), покрыв его дворы многочисленными трупами. Помпей со всей свитой вступил в Святая святых, но не тронул священной утвари и храмовой казны[69]. При завоевании Иерусалима Иродом несколько колонн Храма были сожжены и дворы Храма залиты кровью защищавших его. Тем не менее, дальнейшее осквернение Храма было Иродом остановлено[70].

Второй Храм: Храм Ирода (20 до н. э. — 70 н. э.)

Строительство Храма Ирода

Обветшавший Иерусалимский храм не гармонировал с новыми великолепными зданиями, которыми Ирод украсил свою столицу. Примерно в середине своего царствования Ирод принял решение о переустройстве Храмовой горы и о перестройке самого Храма, надеясь этим актом приобрести расположение не любившего его народа. Кроме этого он руководствовался желанием исправить те повреждения, которые он сам причинил на святом месте при завоевании города. Похвальное желание реставрировать Храм слилось в планах Ирода с его честолюбивым стремлением создать себе в истории славу царя Соломона, и в то же время, пользуясь реставрацией Храма, усилить надзор за ним, что было достигнуто строительством, в полицейских целях, крепости во дворе Храма и устройством подземных ходов.

В соответствии с текстом «Иудейской Войны»[71] строительные работы начались на 15-м году царствования Ирода, то есть в 22 году до н. э. «Иудейские Древности»[72] сообщают, однако, что осуществление проекта началось на 18-м году царствования Ирода, то есть в 19 году до н. э.[73]

Чтобы не вызвать народного гнева и волнений, царь приступил к реставрации Храма лишь после заготовки необходимых для строительства материалов и окончания всех подготовительных работ. Были приготовлены около тысячи телег для транспортировки камня. Тысяча священников была обучена строительному мастерству для того, чтобы они могли произвести всю необходимую работу во внутренней части Храма, куда разрешено входить только священникам. Мишна[74] сообщает, что строительство велось с тщательным соблюдением всех требований Галахи. Были приняты необходимые меры, чтобы во время работ обыкновенные службы в Храме не прекращались.

Объём работ был колоссальным, и они продолжались в течение 9,5 лет. Работы по перестройке самого корпуса Храма продолжались 1,5 года, после чего он был освящён; в течение ещё 8 лет Ирод с большим энтузиазмом занимался переделкой дворов, возведением галерей и устройством внешней территории[75]. Работа по отделке и доработке отдельных частей здания Храма и строительство в системе дворов на Храмовой горе продолжалось ещё долгое время после Ирода. Так, ко времени, когда, согласно Евангелиям, в Храме проповедовал Иисус, строительство продолжалось уже 46 лет[76]. Строительство было окончательно завершено лишь при Агриппе II, в период правления наместника Альбина (62—64 гг. н. э.). То есть, всего за 6 лет до разрушения Храма римлянами в 70 году[77].

Ирод наложил на Храм отпечаток греко-римской архитектуры. Тем не менее, устройство самого Храма было предоставлено традициям и вкусу самих священников[78], в то время, как переделка дворов, особенно внешнего двора, осталась за Иродом[79]. Таким образом, двор Храма, предоставленный Ироду и его архитектурным вкусам должен был потерять свой традиционный характер: вместо прежних трёхэтажных помещений вдоль дворовых стен, вокруг дворов была возведена тройная колоннада в эллинистическом стиле. В этом стиле были построены также «ворота Никанора» и фасад Храма. Однако, что касается строений, непосредственно связанных с храмовой службой, то здесь использовался традиционный стиль Востока.

Внешний вид Храма Иосиф Флавий описывает так:

«Внешний вид храма представлял всё, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжёлыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел.»— Иосиф Флавий, «Иудейская Война» V, 5:6

Тем не менее, несмотря на все изменения, которые были внесены в храмовый комплекс Иродом и священниками, которые значительно расширили здание самого Храма, обновлённый Храм не стал новым Третьим Иерусалимским храмом, а продолжал называться, как и Храм Зоровавеля, Вторым Иерусалимским храмом[80].

История Храма Ирода

Храмовая гора и Храм не только были настоящим сердцем Иерусалима эпохи Второго Храма, но и служили духовным центром всей еврейской нации.

Храмовая гора и Храм не только были настоящим сердцем Иерусалима эпохи Второго Храма, но и служили духовным центром всей еврейской нации.

Начало антиримского восстания 66—73 гг. (Иудейская война I) ознаменовалось прекращением регулярных жертв за благополучие римского императора. При подавлении этого восстания римская армия, во главе с Титом, осадила Иерусалим. С самого начала осады военные действия сконцентрировались вокруг Храма.

Осада и бои за город длились пять месяцев. Однако неоднократные попытки римлян овладеть стеной храмового двора не увенчались успехом, пока 9-го Ава (9 августа) Тит не приказал поджечь храмовые ворота. На следующий день в римском штабе состоялся совет относительно судьбы Храма. Согласно свидетельству Флавия, Тит намеревался пощадить Храм, но его подожгли римские солдаты. В то же время другой источник[81] сообщает, что Тит требовал разрушить Храм. Как бы там ни было, Храм запылал. Удерживавшие Храм повстанцы сражались до конца и, когда пламя охватило здание, многие из них бросились в огонь. Храм горел в течение 10 дней, а к сентябрю весь Иерусалим был превращен в руины. Храмовая гора была распахана. Римлянами были пленены почти 100 000 жителей. Общее же количество погибших от меча, голода и пленённых за время войны, по свидетельству Иосифа Флавия, было около 1 миллиона 100 тысяч.

Таким образом, спустя всего 6 лет после окончания строительства нового, роскошного Иерусалимского храма, в 70 году н. э. он был разрушен. Это произошло в тот же самый день, 9-го Ава по еврейскому календарю, в который вавилоняне сожгли Храм Соломона[82].

Часть храмовой утвари из разрушенного Храма уцелела и была захвачена римлянами — эти трофеи (среди которых знаменитая Менора) изображены на рельефах триумфальной арки Тита на римском Форуме.

После разрушения Храма

Разрушение Иерусалима и сожжение Храма положило начало рассеянию евреев по всему миру. Талмудическая традиция говорит, что когда Храм был разрушен, все Небесные Врата, кроме одних, Ворот Слёз, закрылись, а Западная стена, оставшаяся от Второго Иерусалимского Храма, получила название «Стена Плача», так как слёзы всех евреев, оплакивающих свой Храм, проливаются здесь.

Город длительное время находился в руинах и запустении.

- В 130 году император Адриан повелел построить на развалинах Иерусалима римскую колонию, которой было дано название Элия Капитолина[83]. В новом городе на месте Храма было воздвигнуто святилище, посвящённое Юпитеру, а на том самом месте, где некогда находилась Святая святых, была воздвигнута конная статуя Адриана. По свидетельству греческого историка Диона Кассия (155—235) это вызвало «свирепую и затяжную войну». Вспыхнуло новое еврейское восстание (Восстание Бар-Кохбы или 2-я Иудейская война, 132—136 гг.).

- Восставшие евреи овладели Иерусалимом и соорудили временный Храм, где на короткое время возобновились жертвоприношения. Иерусалим оставался в руках повстанцев почти три года (132—135), пока летом 135 года восстание не было подавлено и римляне вновь захватили город. Адриан издал декрет, по которому всем, кто подвергся обрезанию, доступ в город был запрещён.

- В 361 году, на престол римской империи взошёл Юлиан (361—363 гг.), которого христиане называют «отступником» (Apostata), за его стремление вернуться к старой языческой «религии отцов». В декабре 361 года, воцарившись на троне в Константинополе, Юлиан начал проведение в жизнь новой имперской религиозной политики. Он объявил о свободе отправления культа на подвластной ему территории, в том числе, и для различных христианских сект, и о возврате конфискованного имущества языческих храмов. Среди прочего, Юлиан обнародовал также и свой план о восстановлении еврейского Храма в Иерусалиме[84].

- Его отношение к иудаизму и намерение заново построить Иерусалимский храм объясняется тем, что он старался лишить церковь её еврейского основания. Возобновление жертвоприношений в Храме могло публично продемонстрировать ложность пророчества Иисуса о том, что от Храма «не останется камня на камне» (Мф. 24:2; Мк. 13:2; Лук. 21:6) и неверность утверждения об унаследовании иудаизма христианством.

- Император без промедления приступил к осуществлению своего плана. Требуемые средства были ассигнованы из государственной казны, а главой проекта был назначен Элипий Антиохийский, один из преданнейших помощников Юлиана и бывший наместник Британии. Подготовка материалов и инструментов, их доставка в Иерусалим и установка на месте, а также набор мастеров и рабочих продолжались в течение длительного времени. Планирование работы потребовало немалых усилий со стороны архитекторов. Первым этапом работ было удаление развалин, находившихся на месте строительства. Лишь после этого, по-видимому, 19-го мая, строители непосредственно приступили к возведению Храма.

- Однако 26-го мая 363 года работы по восстановлению Храма были прекращены из-за пожара, который возник в результате стихийного бедствия или аварии на Храмовой горе[85]. А спустя месяц Юлиан пал в бою, и его место занял христианский полководец Иовиан, который положил конец всем его планам.

- После того, как Палестину захватили арабы в 638 г., на месте разрушенного Храма, священном и для мусульман, были построены исламские культовые сооружения, величайшими из которых являются Аль Акса и Куббат ас-Сахра. Эти сооружения нередко принимались захватившими Иерусалим крестоносцами за Иерусалимский храм, что нашло своё отражение в произведениях изобразительного искусства того времени.

Настоящее время

В настоящее время на месте Храма Соломона находится комплекс Куббат ас-Сахра (Купол Скалы, и мечеть Аль Акса.). От Храма Ирода до настоящего времени дошли всего две руины: южная часть от западной стены внешней ограды Храма (известная как «Стена Плача») и заложенные блоками и застроенные т. н. «Золотые ворота» — бывшие входные арки в восточной стене. Утверждается, что эти ворота сами собой откроются в момент прихода Мессии.

Местоположение Храма

Традиционно Храм располагают на том месте, где сегодня стоит мечеть Омара (Харам аш-Шариф), точнее — Купол Скалы (Куббат ас-Сахра), построенный Абд аль-Маликом в 637 году. Сторонники этой точки зрения опираются на сведения исторических источников, согласно которым Куббат-ас-Сахра перекрыла остатки стоявшего здесь Второго Храма. Наиболее аргументировано и последовательно эта концепция была изложена профессором Лином Ритмейером.

Традиционно Храм располагают на том месте, где сегодня стоит мечеть Омара (Харам аш-Шариф), точнее — Купол Скалы (Куббат ас-Сахра), построенный Абд аль-Маликом в 637 году. Сторонники этой точки зрения опираются на сведения исторических источников, согласно которым Куббат-ас-Сахра перекрыла остатки стоявшего здесь Второго Храма. Наиболее аргументировано и последовательно эта концепция была изложена профессором Лином Ритмейером.

В средине Купола Скалы возвышается на 1,25-2 метра большая скала длиной 17,7 метров и шириной 13,5 метров. Этот камень считается священным и окружён позолоченной решеткой, чтобы никто к нему не прикасался. Считается, что это и есть тот Эвен а-Штия («Камень Основания»), о котором в Талмуде говорится, что с него Господь начал Сотворение мира[86] и который помещался в Святая святых Иерусалимского храма. Однако это противоречит тому, что известно о Камне Основания из еврейских источников. Так, согласно Мишне, он поднимался над почвой всего на три пальца, а видимая теперь скала доходит до двух метров; кроме того, она крайне неровна и заострена вверх и первосвященник не мог бы ставить на неё кадильницу в Йом Киппур.

Другие полагают, что на этом камне во дворе Храма находился Жертвенник всесожжения. В таком случае, Храм располагался к западу от этого камня. Это мнение более вероятно, поскольку это соответствует пространственным отношениям на Храмовой площади и позволяет разместить ровную площадь достаточно больших размеров[87].

Существуют и другие варианты локализации Храма. Почти два десятилетия назад израильский физик Ашер Кауфман предположил, что как Первый, так и Второй храмы были расположены в 110 метрах к северу от мечети Скалы. По его расчётам, Святая святых и Камень Основания находятся под нынешним «Куполом Духов» — небольшой мусульманской средневековой постройкой.

Противоположную, «южную» (по отношению к Куполу Скалы) локализацию Храма на протяжении последних пяти лет разрабатывает известный израильский архитектор Тувия Сагив. Он помещает его на месте современного фонтана Аль-Кас.

Другие храмы в еврейской истории

Храмы Израильского царства

Библия повествует, что в горах надела Эфраима некий Миха сделал небольшой храм, где стояла статуя и находился эфод. В нём прислуживал левит (Суд. 17-18). Этот храм был перенесен мигрировавшим на север коленом Дана. Другим духовным центром был Вефиль (Бет-Эль), где, согласно Библии, ещё Иаков основал святилище Бога Израиля (Быт. 28:22).

Чтобы подорвать статус Иерусалима как духовно-политического центра всех израильских колен, основатель Израильского (Северного) царства Иеровоам I (930 год до н. э.) восстановил святилища в Вефиле (Бет-Эле) и Дане[88] и превратил их в подобие Иерусалимского храма. В обоих храмах Иеровоам установил золотых тельцов[47].

Падение Северного царства и разрушение ассирийцами израильских храмов в Дане и в Вефиле (Бет Эле) в 732 и 721 гг. до н. э. укрепило положение Иерусалимского храма в качестве центрального святилища всех израильских колен. В результате, паломники из бывшего Израильского царства прибывали на Песах в Иерусалим[53]. С восшествием же на престол благочестивого царя Иосия (Иошияу) в 662 году до н. э. были ликвидированы все языческие культы, разрушены алтари в культовых центрах северных колен, и Иерусалимский храм был окончательно превращён в национально-религиозный центр[54].

Храм самаритян на горе Гризим

В правление последних царей Иудеи сохранившиеся жители бывшего Израильского царства продолжали поддерживать связь с Иерусалимом и Храмом. Ещё в начале периода возвращения в Сион лидеры Самарии пытались сотрудничать с вернувшимися из изгнания, однако те отвергли сотрудничество, что привело к длительной вражде между самаритянами и вернувшимися и способствовало превращению самаритян в отдельную религиозно-этническую группу.[89]

Согласно Иосифу Флавию, окончательный разрыв между евреями и самаритянами произошёл уже после Нехемии[90] когда из-за женитьбы на дочери Санваллата (предводителя самаритян) был смещён Менашше из семьи первосвященников. В противовес Иерусалимскому храму, Санваллат построил зятю храм на горе Гризим, что, по всей видимости, привело к формальному размежеванию между евреями и самаритянами, которые впоследствии объявили Гризим более священным местом, чем Иерусалим.[91] Самаритяне считают себя потомками жителей Израильского царства и признают только Письменную Тору, отвергая Тору устную, то есть Талмуд.

После завоевания Александра Македонского, которому самаритяне оказали поддержку, между евреями и самаритянами сложились враждебные отношения. Согласно еврейским источникам, самаритяне неоднократно посягали на Иерусалимский храм. Самаритяне потеряли расположение Александра, когда сожгли македонского наместника в городе Самария. В наказание Александр разрушил город, изгнал его жителей и основал на этом месте македонскую колонию.[92]

Хотя самаритяне не участвовали в восстании Маккавеев, Антиох IV Эпифан после 167 года до н. э. превратил самаритянский храм на горе Гризим в храм Зевса. В правление Йоханана Гиркана I самаритяне вошли в коалицию нееврейских городов против Хасмонеев. В 128 — 127 гг. до н. э. Йоханан Гиркан захватил и разрушил Шхем и Самарию, а также разрушил храм на горе Гризим. Самария была вскоре восстановлена, а Шхем — лишь спустя 180 лет. Храм на горе Гризим более не восстанавливался и почти не упоминался, однако, по-видимому, после царствования Йоханана Гиркана на горе Гризим был сооружен алтарь.

Император Адриан построил на восточном отроге Гризим новый храм Зевса, уничтоженный в IV веке при императоре Юлиане Отступнике. При императоре Зеноне в 484 году на руинах самаритянского храма была выстроена церковь Богоматери. После арабского завоевания, церковь была разрушена в 754—755 гг. аббасидским халифом ал-Мансуром.

Храм Бога Израиля в Египте

По всей видимости, вскоре после разрушения вавилонянами Иерусалимского храма еврейские колонисты в Элефантине соорудили там храм Бога Израиля. Во всяком случае, когда в 525 году до н. э., персидский царь Камбиз II завоевал Египет, храм в Элефантине уже существовал. Здание было разрушено в 410 году до н. э.

Значительно позднее, в середине II века до н. э.[93], в правление Птолемея VI Филометора, Ония (Хонио, Ониас) IV из рода иерусалимских первосвященников основал храм в Леонтополисе (в Нижнем Египте), называемый храмом Ониаса (ивр. בֵּית חוֹנִיוֹ).

Храм Ониаса был построен наподобие Иерусалимского храма, однако отличался от него в деталях. Всё время существования храма Ониаса службу в нём вели Хонио и его сыновья. Священная утварь в нём была такой же, что и в Иерусалиме, с тем лишь исключением, что вместо стоявшей на полу Меноры использовалась подвесная.

Храм в Леонтополисе несколько раз упоминается у Иосифа Флавия, и из этих упоминаний можно заключить, что евреи Египта, приносившие там жертвы, не рассматривали этот храм как равный по святости Иерусалимскому. В еврейской литературе Египта того времени почти нет упоминананий о Доме Ониаса, тогда как жертвоприношениям в Иерусалимском храме посвящены многие страницы.

В Талмуде отношение к храму Ониаса неоднозначно: некоторые законоучители считали, что жертвоприношения там были идолопоклонством[94], в то время как другие полагали, что, хотя эти жертвоприношения неправомочны, тем не менее они приносились Богу Израиля[95]. Во всяком случае, священникам этого святилища отказывается в праве служить в Иерусалимском храме[96].

Храм Ониаса недолго просуществовал после разрушения Иерусалимского храма и был разрушен в 73 году н. э. по приказу императора Веспасиана.

Перспективы постройки Третьего Храма

Согласно еврейской традиции, Храм будет восстановлен с приходом Мессии на прежнем месте, на Храмовой горе в Иерусалиме, и станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества.

Согласно традиционной точке зрения, Третий Храм должен быть устроен по образцу Храма, подробно описанного в пророческом видении Иезекииля (Йехезкеля)[97]. Подобный Храм, однако, так и не был построен, поскольку пророчество Иезекииля довольно туманно и неопределённо. Строители Второго Храма были вынуждены сочетать в его устройстве архитектуру Храма Соломона с теми элементами Храма Иезекииля, описание которых достаточно ясно и понятно.[98] По этой причине, еврейские законоучители относят это пророчество к числу тех, которые будут исполнены лишь во времена грядущего Избавления (Геула), которое наступит с приходом Мессии.

Храм в видении Иезекииля походит на своих предшественников лишь своим общим видом, в нём также присутствуют: Притвор (Улам), Святилище (Хейхал), Святая святых (Двир) и Двор (Азара). В остальном же этот Храм существенно отличается от Первого и Второго храмов как формой, так и размерами. Внешний двор в Третьем Храме имеет дополнительные 100 локтей с севера и с юга, что придаёт ему форму квадрата. Для строительства Храма таких размеров потребуются значительные топологические изменения для расширения площади Храмовой горы.

По поводу процесса восстановления Третьего Храма среди еврейских законоучителей нет единого мнения. Основных мнений два:

- Крупнейший еврейский комментатор Торы и Талмуда Раши[99] считает, что Храм чудесным образом появится уже полностью отстроенным, останется лишь пристроить ворота и укрепления.

- Великий еврейский философ Маймонид (Рамбам)[100] пишет, что Храм построит царь-Мессия (помазанник), после того как укрепит свой престол. Подобно тому, как это было во времена Давида и Соломона: после разгрома Давидом врагов Израиля его сын Соломон построил Храм. Тем самым, если будущий царь-помазанник действительно сможет это сделать, это будет неоспоримым свидетельством того, что он и есть Мессия, которого еврейский народ так долго ждал.

Многие комментаторы сочетают оба этих подхода:

- Саадия Гаон говорит, что вначале народ построит Храм, а потом на него опустится Шехина (Слава Божия), как это произошло во времена Моисея и во времена царя Соломона.

- По мнению Махарша[101], Третий Храм соединит в себе все синагоги мира, которые чудесным образом соберутся в одном месте и составят Третий Храм, который будет спущен с небес уже полностью отстроенным.

Вместе с тем, существует также мнение, что Храм будет построен людьми и, возможно, даже до прихода Мессии[102]. Это следует, например, из слов комментария Раши на Книгу пророка Иезекииля[103] о том, что описание Храма нужно «для того, чтобы сумели его построить в нужный час»[104]. Во всяком случае, Раши, в своём комментарии на Танах и Талмуд, неоднократно пишет о том, что заповедь возведения Храма дана еврейскому народу на все времена. Маймонид в своих трудах также утверждает, что заповедь возведения Храма остаётся актуальной во всех поколениях.

По этой причине многие современные раввины[105] считают, что никакая гипотетическая ситуация не может, согласно их пониманию Раши и Маймонида, освободить еврейский народ от обязанности возведения Храма и, тем самым, отменить заповедь Торы. По их мнению, царь был необходим лишь для строительства Первого Храма, который должен был обозначить «место, которое изберёт Господь». Однако, с тех пор, как это место стало известно, для строительства Храма уже не требуется царь Израиля, как это и случилось при строительстве Второго Храма.

Периодически со стороны некоторых христианских[106] и еврейских[107] религиозных деятелей звучат призывы к тому, чтобы заново отстроить еврейский Храм на Храмовой горе. Как правило, сторонники идеи строительства Третьего Храма призывают разрушить Купол Скалы, стоящий на том месте, где должен стоять Храм. Тем не менее, рассматривается и другой вариант, при котором арабская святыня останется нетронутой[108], при условии, что немусульманам будет разрешено в ней молиться.

Синагога — «малое святилище»

Традиция придает синагоге огромное значение в еврейской жизни. Талмуд считает, что она уступает по святости только Храму, и называет её микдаш меат — «малое святилище»[109], как сказано:

|

Я удалил их к народам и рассеял их по странам, но Я стал для них святилищем малым в странах, куда пришли они. |

|

Большинство историков полагают, что синагоги появились около 2500 лет назад в Вавилоне, за несколько лет до разрушения Первого Храма. Евреи, изгнанные в Вавилон, стали собираться в домах друг друга, чтобы вместе молиться и учить Тору. Позднее были построены специальные здания для молитвы — первые синагоги.

В начале периода Второго Храма еврейские законоучители постановили, что молиться следует в общине. Каждая община должна построить «дом собрания» (бейт-кнесет или синагога по-гречески), где бы евреи собирались на молитву в Шаббат, праздники и будни. Время молитв в синагоге совпадает со временем ежедневных жертвоприношений в Храме. Тем не менее, молитва не является полной заменой жертвоприношения.

Богослужение

Новые формы богослужения в синагогах основывались на концепциях, развившихся из храмовой службы и благодаря Храму они стали частью религиозной жизни еврейского народа.

Во Втором Храме синагога находилась в храмовом дворе, а молитвы и чтение Торы были частью храмовой службы. Многие храмовые ритуалы, как например, биркат-коханим, помахивание лулавом в праздник Суккот, трубление в шофар и другие, пришли в синагогальную службу из храмового ритуала и получили распространение в синагогах в Земле Израиля и в диаспоре ещё в период существования Храма. Талмуд рассказывает, что в Иерусалиме было 480 синагог и при каждой две школы — начальная (бет-сефер) и средняя (бет-талмуд). В бет-сефер преподавали Танах, а в бет-талмуд — Мишну.

В эпоху Второго Храма главной функцией синагоги было поддержание тесной связи между евреями, где бы они ни жили, и Храмом в Иерусалиме. Несмотря на развитие новых форм богопочитания, в народном сознании Иерусалимский храм продолжал оставаться местопребыванием Славы Всевышнего и единственным местом жертвоприношения Богу. После разрушения Храма синагога призвана возрождать во всех еврейских общинах дух Храма.

Устройство синагоги

Хотя внешне синагоги отличаются друг от друга, в основе их внутреннего устройства лежит конструкция Храма, который в свою очередь повторял устройство Скинии, построенной евреями в пустыне.

Синагога имеет обычно прямоугольную форму, для мужчин и женщин есть раздельные помещения. У входа в молитвенный зал обычно помещается раковина, где можно помыть руки перед молитвой. В той части синагоги, которая соответствует местоположению Святилища в Храме, устанавливается большой шкаф (иногда в нише), покрытый занавесом, называемым парохет. Такой шкаф называется синагогальным ковчегом (арон кодеш) и соответствует Ковчегу Завета в Храме, в котором хранились скрижали с Десятью заповедями. В шкафу находятся свитки Торы — самое священное достояние синагоги. В центре синагоги находится возвышение, называемое бима или алмемар. С этого возвышения читается Тора, на нём установлен стол для свитка. Это напоминает помост, с которого в Храме читали Тору. Над ковчегом располагается нер тамид — «неугасимый светильник». Он горит всегда, символизируя Менору, масляный светильник Храма. В меноре было семь фитилей, один из которых горел постоянно. Рядом с нер тамид помещается обычно каменная плита или бронзовая доска, с выгравированными на ней Десятью Заповедями.

Синагоги строятся так, что их фасад всегда обращён к Израилю, по возможности, к Иерусалиму, где стоял Храм. Во всяком случае, стена, у которой стоит арон кодеш, всегда направлена в сторону Иерусалима, и в любом месте земного шара еврей молится, обратясь лицом к нему.

Иерусалимский Храм в христианстве

Образ Иерусалимского Храма

«Место, где Соломон построил Храм Господень, называлось в древние времена Бетель; туда отправился Иаков по повелению Божию, там жил он, там видел лестницу, конец которой достигал неба, и ангелов восходящих и нисходящих и сказал: „истинно это место свято“, как читаем в книге Бытия; там воздвиг он камень в виде памятника, соорудил алтарь и возлил на него масло. Там же впоследствии Соломон воздвиг по Божиему повелению храм Господу прекрасной и несравненной работы, и дивно украсил его всякими украшениями, как читаем в книге Царств; он возвышался над всеми соседними горами и превосходил все сооружения и здания великолепием и славою. В середине Храма видна высокая, большая и снизу выдолбленная скала, в которой находилось Святое Святых; туда Соломон поставил Ковчег Завета, содержащий манну и ветвь Аарона, которая там зацвела, зазеленела и произвела миндаль, туда же поместил он и обе Скрижали Завета; там Господь наш Иисус Христос, утомленный поношениями иудеев, обыкновенно отдыхал; там место, где ученики признали Его; там ангел Гавриил явился священнику Захарии, говоря: „зачни сына в старости своей“. Там же между храмом и алтарем был убит Захария, сын Варахии; там был обрезан младенец Иисус на восьмой день, и был назван Иисусом, что значит Спаситель; туда был принесен Господь Иисус родственниками и матерью Девою Мариею в день очищения её и встречен старцем Симеоном; там же, когда Иисус был двенадцати лет, нашли его сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, как читаем в Евангелии; оттуда позже он выгнал волов, овец и голубей, говоря: „дом мой есть дом молитвы“ (Лк. 19:46); там сказал он иудеям: „разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его“ (Ин. 2:19). Там на скале видны до сих пор следы Господа, когда он укрылся и вышел из храма, как сказано в Евангелии, чтобы иудеи не побили его камнями, которые схватили. Тут иудеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.»— [palomnic.org/xm/history/seawulf/ «Путешествие Зевульфа в Святую Землю 1102-1103 гг.»]

Согласно Феодориту, Храм Соломона является прототипом всех церквей, построенных в мире.

Св. Августин сравнивает Храм Соломона с образом церкви: камни, из которых Храм построен, суть верующие, а его основание — пророки и апостолы. Все эти элементы объединены Любовью (подробное описание в псалме 39). Этот символизм был развит Оригеном.

Иерусалимский Храм и тамплиеры

Орден тамплиеров (храмовников) — военно-религиозный орден христианских рыцарей-монахов, который был основан в 1118 году — имел непосредственное отношение к Храму Соломона, образ которого оказал значительное влияние на характер ордена.

«Поскольку они не имели ни церкви, ни постоянного прибежища, король дал им на время местожительство в южном крыле дворца, близ Храма Господня.»[110] «Храм Господень» — имеется в виду находившаяся на Храмовой горе мечеть Аль-Акса, где располагался дворец короля иерусалимского Балдуина II. Главная резиденция тамплиеров располагалась в южном его крыле. В дань памяти Храму, некогда стоявшему на этом месте, а также, возможно, чтобы отличать его от «Храма Господня», крестоносцы переименовали Купол Скалы (Куббат-ас-Сахра) в Храм Соломона.[111] Отсюда и название самого ордена: «Бедные рыцари Христа и Храма Соломона», в документах же 1124-25 гг. тамплиеры именуются проще — «рыцари Храма Соломона» или «рыцари Иерусалимского Храма». Да и само название «тамплиеры» произошло от «temple» — Храм.

«Помещения их расположены в самом Храме Иерусалимском, не столь огромном, как древний шедевр Соломона, но не менее славном. Воистину, всё великолепие Первого Храма состояло в бренном золоте и серебре, в полированных камнях и дорогих породах дерева, тогда как очарование и милое, прелестное украшение нынешнего — религиозное рвение тех, кто его занимает, и их дисциплинированное поведение. В первом можно было созерцать всяческие красивые цвета, тогда как в последнем — благоговеть пред всевозможными добродетелями и благими делами. Воистину, святость — подобающее украшение для дома Божия. Там можно наслаждаться великолепными достоинствами, а не блестящим мрамором, и пленяться чистыми сердцами, а не золочёными филёнками.

Конечно же, фасад этого храма украшен, но не каменьями, а оружием, а вместо древних золотых венцов стены его увешаны щитами. Вместо подсвечников, кадильниц и кувшинов обставлен этот дом сёдлами, упряжью и копьями.»— Бернар Клервоский (1091-1153), [www.globalfolio.net/monsalvat/frglorios/ricarstvo1/tampl_pohvala.htm «Похвала новому рыцарству»]

«Открыто признанной целью тамплиеров было защищать христианских пилигримов в святых местах; тайным намерением — восстановить Храм Соломона по образцу, указанному Иезекиилем. Такое восстановление, предсказанное иудейскими мистиками первых веков Христианства, было тайной мечтой Восточных патриархов. Восстановленный и посвященный Вселенскому культу, Храм Соломона должен был стать столицей мира. Восток должен был превалировать над Западом и патриархия Константинополя должна была верховенствовать над папством. Чтобы объяснить название тамплиеры (Храмовники), историки говорят, что Балдуин II, король Иерусалимский, дал им дом в окрестностях Храма Соломона. Но они впадают здесь в серьёзный анахронизм, потому что в этот период не только не оставалось ни одного камня даже от Второго Храма Зоровавеля, но трудно было и определить место, где эти храмы стояли. Следует считать, что дом, отданный тамплиерам Балдуином, был расположен не в окрестности Соломонова Храма, а на том месте, где эти тайные вооружённые миссионеры Восточного патриарха намеревались восстановить его.»— Элифас Леви (аббат Альфонс Луи Констан), [stagor.ru/lib/istoria.htm «История магии»]

Третий Храм в христианстве

По распространенному в христианстве традиционному представлению, Третий Храм будет отстроен человеком, которого иудеи примут за Мессию. В христианских источниках этот человек обычно ассоциируется с антихристом из Откровения Иоанна Богослова, который по предсказаниям отстроит Третий Храм и возобновит там службы, что будет служить одним из признаков близости Второго Пришествия Иисуса Христа, почитаемого христианами истинным Мессией.

Иерусалимский Храм в исламе

Согласно мусульманскому преданию, Магомет в ночь своего путешествия из Медины в Иерусалим на скакуне Бураке «стал своей священной стопою на Скалу Мориа, раскачивающуюся между небом и землёю». Был взмах, почти достигший врат рая, — и Скала издала крик радости. Но пророк повелел ей молчать — и вошёл во врата рая. А Скала вновь пала к земле — и вновь вознеслась — и в движении своём пребывает и доныне: «не мешаясь с прахом и не смея преступить неба».

«Мусульмане всегда относились к великому иудейскому Храму на горе Мориа с особым почтением. Магомет в первый год после появления Корана предписал своим последователям во время молитвы обращаться лицом к этому святому месту, и верные мусульмане постоянно совершали паломничества туда. Когда Иерусалим был завоёван арабами, халиф Омар первым делом восстановил „Храм Господень“. С помощью своих главных военачальников предводитель правоверных совершил благочестивые деяния: он расчистил землю собственными руками и наметил основания величественной мечети, чей темный и высокий купол венчает вершину горы Мориа.

Величайший молитвенный дом, самый священный мусульманский храм в мире после Мекки, возвышается на том месте, где „Соломон начал строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, где Господь явился Давиду, его отцу, на месте, где Давид готовился у гумна Орны Иевусянина“. Эта мечеть прекрасно сохранилась до наших дней и является одним из лучших творений сарацинской архитектуры. В неё ведут четверо широких ворот, обращённых к четырём сторонам света: Баб-эль-Джаннат, или Ворота сада, смотрят на север; Баб-эль-Кыбла, или Ворота молитвы, — на юг; Баб-ибн-эль-Дауд, или Ворота сына Давидова, — на восток; и Баб-эльТарби — на запад. Арабские географы называли её Бейт-Алла, „Дом Господень“, а также Бейт-Альмоккаддас, или Бейт-Альмакд, „святой Дом“. Отсюда Иерусалим получил своё арабское название Эль-Кудс („священный“), Эль-Шариф („благородный“), и Эль-Мобарек („благословенный“); тогда как правители города, вместо обычных звучных титулов провозглашающих их власть и независимость, носят простое имя Хами, „хранители“.»— из [www.globalfolio.net/templar/orden/Istorija/orden_istorija_sozdanije_adison.htm «История рыцарей - тамплиеров, церкви Темпла и Темпла»], написанная Ч. Дж. Аддисоном, эксквайром из Внутреннего Темпла

Иерусалимский Храм в западной культуре

Сэр Исаак Ньютон

Сэр Исаак Ньютон считал Храм Соломона прототипом всех храмов мира. По его словам, «Храм Соломона самый древний из больших храмов. По его образцу Сесострис построил свои храмы в Египте, и отсюда греки заимствовали свою архитектуру и религию»[112]. В своём труде[113] Ньютон посвящает большую главу (гл. I) описанию устройства Храма Соломона.

Храм Соломона был для него чертежом Вселенной, носителем всех тайн мира, и он верил, что законы природы и Божественная Истина закодированы в его строении и в пропорциях между различными его частями и, изучая размеры Храма, можно их расшифровать. Ньютон посвятил вычислению устройства Иерусалимского храма все последние годы своей жизни.[114]

В масонстве

Строение Иерусалимского Храма оказало значительное влияние на идеи масонства. Храм является центральным символом масонства. По словам Энциклопедии масонства (издания 1906 года), «Каждая ложа есть символ иудейского храма».

Согласно масонской легенде, возникновение масонства восходит к временам царя Соломона, который «есть один из искуснейших в нашей науке, и в его времена существовало много философов в Иудее». Они соединились и «представили философическое дело под видом сооружения Храма Соломонова: эта связь дошла до нас под именем Свободного каменщичества, и они по справедливости хвалятся, что взяли своё начало от сооружения храма»[115].

Соломон поручил зодчему из Тира Хираму Абиффу руководство по сооружению храма в Иерусалиме. Хирам разделил рабочих на три класса, что, по мнению масонов, послужило прообразом степеней масонства и особого символического языка братьев масонов.

По другой версии, масонство происходит от ордена Тамплиеров (Храмовников), который был разгромлен французским королём Филиппом IV и Папой Климентом V.

Среди прочего, большое значение в учении масонства придаётся колоннам Храма Соломона, которые носили название Боаз и Яхин.

Врата для посвящаемого, выход к свету для ищущего, колонны Храма Иерусалимского. Б:. — Северная колонна и Я:. — Южная колонна. Символические колонны напоминают исписанные иероглифами обелиски, которые возвышались перед египетскими храмами. Их находят и в двух округлых порталах готических соборов.Северная колонна также символизирует разрушение, первозданный Хаос; Южная — созидание, упорядоченность, систему, внутреннюю взаимосвязь. Это Земля и Космос, Хаос и Amber.

Между колоннами Храма могут изображаться ступени, которые символизируют испытания и очищение стихиями при получении масонского посвящения[116].

Массовая культура

Натурная реконструкция Иерусалимского храма возведена в тематическом парке на тему истории христианства Holy Land Experience во Флориде. Здесь проводятся презентации и спектакли об истории иудаизма и раннего христианства.

О планах построить точную копию Храма Соломона в 2010 году заявила бразильская пятидесятническая церковь «Царство Божие».

См. также

Напишите отзыв о статье "Иерусалимский храм"

Примечания

- ↑ ср. Втор. 3:25

- ↑ ср. Ис. 10:34

- ↑ Поскольку его предназначение — «очищать (обелять) от грехов», а также, поскольку при его постройке использовалась древесина ливанских кедров.

- ↑ встречается в Библии лишь один раз — 2Пар. 36:7

- ↑ Как правило, это название относится к Храму Соломона, поскольку его строительство ознаменовало избрание постоянного местопребывания Шехины (Славы Божией) на земле, как сказано: «На место, которое изберёт Господь, Бог ваш, для водворения там имени Своего» (Втор. 12:11).

- ↑ Источником этого названия является Мишна (Миддот IV,7), где здание Храма (вероятнее всего, Храм Ирода) сравнивается с образом льва, у которого передняя часть значительно выше задней.

- ↑ Здесь и далее по изданию [toraonline.ru/bereyshis/bereyshis.htm «Мосад а-рав Кук», Иерусалим, 1975 г.] Перевод — рав Давид Йосифон.

- ↑ Дело в том, что повествование в Писании не всегда придерживается хронологического порядка.

- ↑ Мидраш Танхума

- ↑ Мидраш Шир ха-ширим Раба

- ↑ Так, Раши объясняет, что слова «И построят Мне святилище» означают «Во имя Меня». То есть, это место будет оставаться святым до тех пор, пока оно используется для служения Всевышнему

- ↑ ср. Иер. 7:4-14; Ис. 1:11 и др.

- ↑ «[www.machanaim.org/holidays/book_tzo/2.htm#2.4.3 Дни траура]», Изд. Маханаим

- ↑ 3Цар. 14:26; 4Цар. 12:19, 14:14, 18:15, 24:13; 1Пар. 9:16, 26:20; 2Пар. 5:1

- ↑ 2Цар. 8:11,12; 3Цар. 7:51; 2Пар. 5:11

- ↑ Лев. 27; 4Цар. 12:4,5 и в других местах

- ↑ 4Цар. 11:10; 2Пар. 23:9

- ↑ Мишнэ Тора, Законы Храма, гл. 1

- ↑ Во Втором Храме, однако, Святая святых была пуста.

- ↑ Также часто называется и всё здание Храма.

- ↑ 3Цар. 8:64, 9:25 и др.

- ↑ 2Пар. 26:16

- ↑ 3Цар. 6–7

- ↑ 3Цар. 8:65–66

- ↑ 3Цар. 8:64

- ↑ 4Цар. 16:10–16

- ↑ 2Пар. 29:20, 21

- ↑ 2Пар. 29:25

- ↑ 2Цар. 7:6; ср. 1Пар. 21:29; 2Пар. 1:3-6

- ↑ Суд. 18:31; 1Цар. 1:9; 3:3

- ↑ Нав. 18:1, 21:2, , 12

- ↑ Мишна, Звахим 14:6

- ↑ 1Цар. 1:7, 24; 3:15

- ↑ 1Цар. 3:3

- ↑ Археологические раскопки подтвердили, что город был уничтожен в середине XI века до н. э. и долгое время оставался в руинах.

- ↑ Суд. 17-Суд. 18

- ↑ 2Цар. 2:4

- ↑ 2Цар. 5:3

- ↑ 1Цар. 21:1-10

- ↑ [www.jewukr.org/center/tishrey/hram.html Первый Храм - Храм Шломо] (рус.). Центр еврейского образования Украины. Методический кабинет. Проверено 15 июля 2010. [www.webcitation.org/68cxACFIE Архивировано из первоисточника 23 июня 2012].

- ↑ Вероятно «Аравна» не является именем собственным, а означает на евусейском языке «царь».

- ↑ 2Цар. 24:18 и далее; 1Пар. 21

- ↑ 2Пар. 3:1

- ↑ иногда его отождествляют с главным сборщиком податей Соломона — Адононирамом

- ↑ где, согласно Библии, ещё Иаков основал святилище Бога Израиля (Быт. 28:22).

- ↑ 3Цар. 12:26-33

- ↑ 1 2 3Цар. 12:28

- ↑ частью которого является гора Мориа

- ↑ Амос. 1:2; Ис. 6:1; 18:7

- ↑ Иерусалимский храм, очевидно, оказался недостаточным для удовлетворения народной потребности в отправлении религиозных обрядов.

- ↑ 4Цар. 18:3-6, 22; Ис. 36:7

- ↑ 4Цар. 21; 23:7, 11; 2Пар. 33:2

- ↑ 1 2 2Пар. 30:1

- ↑ 1 2 4Цар. 23:21; 2Пар. 35:1-18

- ↑ Что можно заключить из того, что после разрушения Иерусалима и основания политического центра в Мицпе самаритяне из Сихема (Шхема), Силома (Шило) и Самарии направлялись в религиозных процессиях в «Дом Божий», в Мицпе.

- ↑ 4Цар. 24:13

- ↑ Или в 423 году до н. э., согласно традиционной еврейской хронологии.

- ↑ 4Цар. 25:9-17; 2Пар. 36:19

- ↑ Иер. 7:4, 14; 26:4-6; Иез. 5:11 и другие

- ↑ Иез. 40-48

- ↑ Зах. 7:1; 8:19

- ↑ Езд. 1:7-11}; 5:14,15; 6:5

- ↑ Или 353 году до н. э., согласно традиционной еврейской хронологии.

- ↑ Похищенные Антиохом из Храма медные сосуды были возвращены его преемниками евреям, жившим в Антиохии, и поставлены в местной синагоге (Иосиф Флавий, «Иудейская Война» VII, 3:3).

- ↑ 1Макк. 1:21 и далее; 1:46 и далее; 4:38

- ↑ 1Макк. 4:36 и далее

- ↑ 1Макк. 4:49 и далее; 2Макк. 10:3

- ↑ 1Макк. 4:49,50

- ↑ Иосиф Флавий, «Иудейские Древности» XIV, 4:4; Иосиф Флавий, «Иудейская Война» I, 152

- ↑ Иосиф Флавий, «Иудейские Древности» XIV, 16:2 и далее

- ↑ Иосиф Флавий, «Иудейская Война» V, 11:4

- ↑ Иосиф Флавий, «Иудейские Древности» XV

- ↑ Не исключено также и то, что в своих трудах Флавий руководствовался двумя разными способами отсчёта лет правления Ирода.

- ↑ Мишна, Эдуйот, VIII, 6

- ↑ Иосиф Флавий, «Иудейские Древности» XV, 11:5

- ↑ Евангелие от Иоанна 2:20

- ↑ Иосиф Флавий, «Иудейские Древности» ХХ, 9:7

- ↑ ср. Талмуд, Баба Батра 3б

- ↑ Хр. XV, 11:5

- ↑ ср. Иосиф Флавий, «Иудейские Древности» XV, 11; Иосиф Флавий, «Иудейская Война» V, 5; Против Апиона I, 22

- ↑ вероятно, опирающийся на свидетельство Тацита

- ↑ Согласно Иосифу Флавию, Второй Храм сгорел 10-го ава.

- ↑ в честь себя — Элия Адриана (Publius Aelius Hadrianus), и в честь Капитолийской триады (Юпитера, Юноны и Минервы)

- ↑ см. [jhist.org/lessons8/08-59.htm курс лекций Иерусалим в веках]

- ↑ Разумеется, сегодня невозможно определить был ли данный пожар результатом естественных причин (например, скопления газов в подземных помещениях) или умышленного поджога. Следует, однако, иметь в виду, что за несколько месяцев до описываемых событий, осенью 362 года, произошел пожар в храме Аполлона в предместье Антиохии Дафне. Население Антиохии состояло в основном из христиан и было враждебно настроено по отношению к императору. Христиане Антиохии были публично обвинены Юлианом в поджоге. Так или иначе, результаты обоих пожаров были весьма благоприятны с точки зрения христиан, хотя и невозможно с точностью установить их причастность к этим пожарам.

- ↑ Талмуд, Йома 54б; ср. Таргум Ионатана к Исх. 18:30)

- ↑ В пользу этого мнения говорит также и тот факт, что под этим «Камнем Основания» имеется высеченная в скале обширная пещера в виде маленького подземного храма с тремя нишами, у которых, по преданию мусульман, молились Авраам, Сарра и Агарь. Вход в эту пещеру находится сбоку скалы, снаружи от окружающей её решётки. Эта пещера, по-видимому, представляет то подземное пространство под жертвенником, которое описывается в Мишне (Миддот III, 2) и носило название «Шитин» (ср. Талмуд, Сукка 49а).

- ↑ 3Цар. 12:26-33

- ↑ Хотя в Библии не объясняется, почему вернувшиеся так повели себя с жителями Самарии, исследователи полагают, что причина коренилась в языческих элементах самаритянского культа.

- ↑ Среди исследователей существуют разногласия относительно датировки этого события. Вероятно, оно относится к концу V века до н. э.. Так или иначе, не подлежит сомнению, что ко времени завоевания Иудеи Александром Македонским (332 год до н. э.) самаритяне уже были вполне сформировавшейся религиозно-этнической группой, обособленной от евреев,

- ↑ По их утверждениям, жертвоприношение Исаака происходило на горе Гризим, поскольку Гризим и есть Бет-Эль, где Господь заключил союз с Иаковом, и она же — Мориа; Моисей же, по их мнению, завещал устроить жертвенник не на горе Эйвал, а на Гризим.

- ↑ Возможно, именно это изгнание послужило причиной переселения самаритян в Сихем (Шхем), который стал их религиозным центром.

- ↑ между 170 и 154 гг. до н. э.

- ↑ см. Талмуд, Авода Зара 49

- ↑ Талмуд, Менахот 109, 110а

- ↑ ср. также Талмуд, Менахот 109, 110а

- ↑ Иез. 40 — 48

- ↑ Маймонид, Мишнэ Тора, Законы Храма, 1:4

- ↑ Раши, комментарий к Талмуду, Сукка 41а

- ↑ Маймонид, Мишнэ Тора, Законы царей 11:4

- ↑ Хидушей Аггадот на трактат Мегила, Вавилонского Талмуда.

- ↑ Иерусалимский Талмуд, Маасер Шени 5, 2

- ↑ Не исключено, однако, что этот комментарий является позднейшим добавлением и его авторство неясно.

- ↑ Раши, комментарий на Иез. 43:11

- ↑ В их числе, р. Шломо Горен, р. Шимон Баадани, р. Исраэль Ариэль и другие.

- ↑ см. [www.machanaim.org/tanach/_weekly/ba_zav.htm «К спору о Храмовой горе»], [forisrael.narod.ru/articles/christians_for_israel/christians_for_israel.htm Христиане за Израиль] и [icej.org Международное Христианское Посольство в Иерусалиме]

- ↑ [www.apn.ru/opinions/article9392.htm Увидеть Третий Храм — это реально]. Авраам Шмулевич

- ↑ см. [www.templemount.org/komsky/ The Third Temple of the whole mankind on the Jerusalem Temple Mountain]

- ↑ Талмуд, Меггила 29а

- ↑ Гильом Тирский, хронист XII в.

- ↑ На средневековых планах и картах, изображающих Иерусалим, вплоть до XVI века Храмовая гора носит название Храма Соломона. К примеру, на [www.globalfolio.net/monsalvat/kittim/pictraznoe/templ_solomon/crusader-a.jpg плане Иерусалима 1200 года] ясно можно прочитать «Темплу Соломонис».

- ↑ Marsham, ук. соч.; I. Spencer, De legibus Hebraeorum ritualibus, Cambr., 1685.

- ↑ Sir Isaac Newton, The chronology of Ancient Kindoms Amended, London, 1728 — printed by Histories and Misteries of Man LTD, 1988, U.S.A

- ↑ [www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2953224,00.html исследование д-ра Инбаль Лешем-Рамати]; עינבל לשם רמתי, אייזק ניוטון ובית המקדש, הוצאת רזיאל, מגדל, 2005.

- ↑ Шварц, Иван Григорьевич (1751—1784)

- ↑ Nefontaine L., Symboles et symbolisme dans la franc-maçonnerie. Tome 1: Histoire et historiographie. — Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 1994. — 237 p. — (Spiritualités et pensées libres, T. 1). — ISBN 2-8004-1093-0, ISBN 978-2-8004-1093-7

Литература

- Еврейская энциклопедия, Изд. О-ва для Научных Еврейских Изд. и Брокгаузъ-Ефронъ. Спб.: 1906—1913; репринт: М.: Терра, 1991. ISBN 5-85255-057-4.

- Краткая еврейская энциклопедия, Изд. О-ва по исследованию еврейских общин. Иерусалим: 1976—2005.

Ссылки

- [www.eleven.co.il/article/14561 Храм] — статья из Электронной еврейской энциклопедии

- [istok.ru/ask/news/news_67.html Иерусалимский Храм]

- [jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=123&letter=T&search=Herod’s%20Temple Herod’s Temple] at JewishEncyclopedia.com. (англ.)

- [www.temple.org.il The Temple Institute] (англ.) (иврит) (фр.)

- [www.ust.ucla.edu/ustweb/Projects/israel.htm Jerusalem’s Temple Mount]. A real-time visual simulation model of the Herodian Temple Mount. (англ.)

- [www.imj.org.il/panavision/jerusalem_model_index.html Interactive virtual tour at the Model of Jerusalem in the Late Second Temple Period] (англ.) (иврит)

- [frame.friends-forum.com/Gazeta/23/16/535.html Прогулка по древнему Иерусалиму]. Макет Иерусалима времён Второго Храма.

- [www.archpark.org.il The Jerusalem Archaeological Park] (англ.)

- [telhai.ac.il/gifted/temple חורבן בית המקדש] — сайт, посвящённый Храму Соломона (иврит)

- [www.freemasons-freemasonry.com/king_solomon_temple.html King Solomon’s Temple and Freemasonry]

- [dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/67709/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC Храм Иерусалимский. Библия. Ветхий и Новый заветы. Синоидальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора]

| ||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Иерусалимский храм

Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.

Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.

В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей – одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем то говорили. Третий офицер подскакал к ним.

– Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что та, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.

– Ты куда?.. Вы куда?.. – крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. – Стой, канальи!

– Да, вот извольте их собрать! – отвечал другой офицер. – Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!

– Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?

– Да подите же туда! Гони ж их вон! – крикнул старший офицер.

Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.

– Ваше благородие, – сказал он, – сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы…

Несколько купцов столпилось около офицера.

– Э! попусту брехать то! – сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. – Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо! – И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.

– Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, – сердито заговорил первый купец. – Вы пожалуйте, ваше благородие.

– Что говорить! – крикнул худощавый. – У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, божью власть не руками скласть!

– Пожалуйте, ваше благородие, – говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность.

– Да мне что за дело! – крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.

Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.

– Что такое? Что такое? – спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.