Иоанн III Дука Ватац

| Иоанн III Дука Ватац Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Иперпир Иоанна III</td></tr> | ||

| ||

|---|---|---|

| 1221 — 1254 | ||

| Предшественник: | Феодор I | |

| Преемник: | Феодор II | |

| Вероисповедание: | православие | |

| Рождение: | ок. 1192 Дидимотика, Фракия, Византийская империя | |

| Смерть: | 3.11.1254 (ок. 62 лет) Нимфей, Никейская империя | |

| Род: | Ласкариды | |

| Отец: | Василий Ватац | |

| Супруга: | 1. Ирина Ласкарина 2. Анна Гогенштауфен | |

| Дети: | Феодор II Ласкарис | |

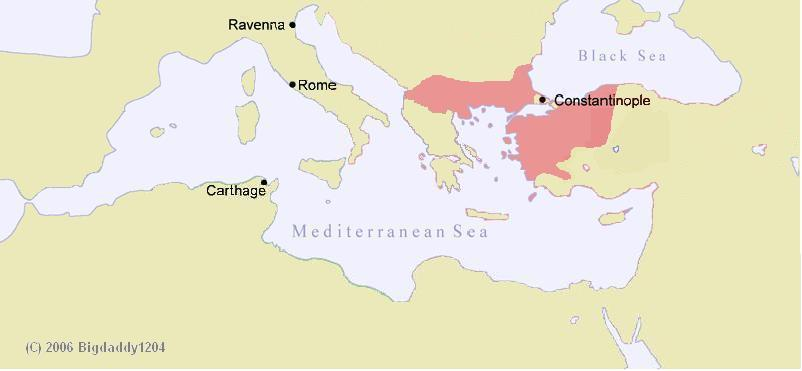

Иоа́нн III Ду́ка Вата́ц (греч. Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης; ок. 1192, Дидимотика — 3 ноября 1254, Нимфей) — никейский император в 1221—1254 годах.

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Война с латинянами и заговоры знати

- 1.2 События 1230-х годов

- 1.3 Союз с Фридрихом II

- 1.4 Попытки овладеть Фессалоникой и монгольская угроза

- 1.5 Присоединение Македонии и Фессалоники

- 1.6 Новая война с латинянами

- 1.7 Война на Родосе

- 1.8 Переговоры с Римом

- 1.9 Последняя кампания в Греции

- 1.10 Дело Михаила Палеолога

- 1.11 Внутренняя политика

- 1.12 Церковная политика

- 1.13 Личность императора

- 1.14 Почитание в качестве святого

- 2 В кино

- 3 Примечания

- 4 Литература

Биография

Сын Василия Ватаца, военачальника в правление Исаака II Ангела.

Женился на старшей дочери Феодора I Ласкариса Ирине и был назначен наследником.

Война с латинянами и заговоры знати

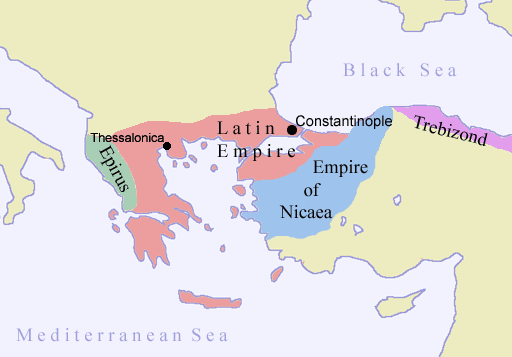

Иоанн III был коронован 15 декабря 1221 года. Его приход к власти вызвал внутриполитические осложнения, так как братья покойного императора, севастократоры Алексей и Исаак Ласкарисы, надеявшиеся занять трон после смерти Феодора, не захотели смириться. Они решили уйти в Константинополь вместе с племянницей Евдокией, обещанной в жены императору Роберту. Иоанн, опасаясь, что в Константинополе они затеют против него интригу, не разрешил им отъезд. Тогда они бежали тайком, взяли у Роберта войско и высадились в Лампсаке, откуда двинулись к Пиманиону. Весной 1224 года в сражении при Пиманионе их войско было разбито. После этого Иоанн одну за другой осадил и взял крепости латинян в Мисии и Троаде: Пиманион, Лентианы, Хариор и Бербениак (1224—1225).

В 1225 году никейский флот захватил острова Лесбос, Самос и Хиос, относившиеся к доле латинского императора по разделу 1204.

В гавани Олкос, недалеко от Лампсака, был построен первый большой флот никейцев на Пропонтиде: эти корабли занялись опустошением западного берега Геллеспонта, в том числе разграбили принадлежавший венецианцам Галлиполи.

В конце 1224 — начале 1225 годов был подчинён Родос, власть на котором после 1204 года захватил магнат Лев Гавала. Иоанн оставил Гавалу управлять Родосом с титулом кесаря.

Успешно развивавшиеся военные действия пришлось прервать, так как в тылу открылся опасный заговор, составленный Андроником и Исааком Нестонгами, двоюродными братьями императора. К заговорщикам примкнуло значительное число знати, даже великий этериарх (начальник дворцовой охраны).

Узнав о заговоре, Ватац остановил операции, сжег флот, чтобы тот не достался латинянам, и вернулся, чтобы заняться расследованием. Участники заговора были изобличены, но большинство отделалось временным тюремным заключением. К ослеплению и отсечению руки были приговорены только Исаак Нестонг и Георгий Макрин, дука Фракисийской фемы, намеревавшийся собственноручно поразить императора мечом в спину. Глава заговора Андроник Нестонг был заключён в крепость Магнесию, откуда ему было позволено бежать к туркам[1].

С этого времени император сделался более внимательным к козням и не стремился к прежнему великодушию, назначил телохранителей и стражу, которые днём и ночью его охраняли. Больше всего к этому побуждала императрица Ирина, имевшая характер мужественный и обращавшаяся со всеми по-царски.— Георгий Акрополит. История. 23. СПб., 2005. С. 64.

По миру 1225 года латиняне отдавали Пиги и все земли к югу от них, сохранив в Малой Азии лишь лежащий против Константинополя берег Босфора и Никомидию с округой. Флот Ватаца господствовал на Геллеспонте. Незадолго перед этим Ватац сделал первую попытку утвердиться на Балканах. Жители Адрианополя, видя слабость латинского гарнизона, просили никейского императора прислать войско и принять город под свою власть. Посланное Ватацем войско, под командованием протостратора Исиса и Иоанна Камицы, не встречая сопротивления, прошло Фракию и вступило в Адрианополь. Однако на этот раз закрепиться на Балканах не удалось. Эпирский правитель Феодор Комнин Дука, подойдя к Адрианополю, убедил жителей принять его власть, и никейский гарнизон был вынужден уйти.

Когда в 1228 году на Крите началось третье по счету восстание против венецианского господства, возглавленное архонтами Скордилами и Мелисинами, Ватац, в ответ на обращение восставших за помощью и обещание передать ему остров, послал на Крит 23 (по другим сведениям, 33) корабля под командованием мегадуки. Несмотря на захват крепости Ретимо и порта Мелипотамо, восставшим и никейским войскам не удавалось в течение двух лет захватить замок Бонифация. Опасаясь появления венецианского флота, к которому присоединился герцог Наксоса Марко Санудо, мегадука никейского флота в 1231 году прекратил осаду замка Бонифация и отплыл от берегов Крита, но попал в бурю, в которой, за исключением трёх кораблей, погиб весь флот[2].

События 1230-х годов

В 1231 Жан де Бриенн стал соправителем Латинской империи и начал готовиться к отвоеванию земель, потерянных в 1225. Это встревожило никейского императора и он, чтобы уменьшить опасность со стороны Константинополя, готов был начать переговоры с Римом о союзе церквей. В 1232 патриарх Герман II написал об этом папе, и 15 января 1234 в Никею прибыли папские легаты. К тому времени ситуация поменялась и переговоры, длившиеся 4 месяца сначала в Никее, а затем в Нимфее, ни к чему не привели[3].

В 1233 родосский правитель кесарь Лев Гавала отложился от империи. Сам Иоанн III лично выступил против Гавалы во главе флота и большого войска, но потерпел неудачу. Вернувшись на материк, он направил вторую экспедицию под начальством великого доместика Андроника Палеолога, но и тот не смог взять крепость Родос, зато разграбил весь остров.

В 1234 Гавала заключил договор с Венецией о взаимной помощи (что помогло венецианцам завоевать Крит и способствовало удержанию в Эгейском море части сил Ватаца, предотвращая его нападение на Константинополь), однако через год Гавала снова перешёл на сторону Ватаца[4].

В ходе начавшейся в 1233 новой войны с латинянами Иоанн Ватац окончательно изгнал франков из Малой Азии и закрепился на европейском берегу. Овладеть Константинополем, однако, не удалось по причине превосходства на море венецианского флота. В 1241 было подписано двухлетнее перемирие.

Союз с Фридрихом II

По-видимому, уже к концу 1237 был заключён союз между Иоанном Ватацем и императором Фридрихом II. В рифмованной хронике Филиппа Мускэ сохранились сведения о том, что в конце 1237 — начале 1238 Ватац предложил Фридриху признать себя ленником германского императора, если последний освободит Константинополь и отправит Бодуэна во Францию [5]. Уже весной 1238 никейские войска сражались в Италии на стороне Фридриха, а папа Григорий IX осудил этот альянс и намерения императора отдать Константинополь грекам[6].

В 1244 союз со Штауфеном был скреплён браком Иоанна III и Констанции, легитимированной дочери германского императора от Бьянки Ланчии. При переходе в православие невесте дали имя Анна.

Союз с никейцами, угрожавшими Константинополю, и этот брак настолько разозлили папу, что в 1245 Фридрих II был окончательно отлучен от церкви на Лионском Соборе. Но это привело лишь к большему сближению двух императоров. В 1248 Ватац направил Фридриху крупную денежную субсидию, а в 1250 вспомогательные войска[7].

Военное значение этого союза было не очень велико. Зато политическая поддержка со стороны Фридриха II весьма укрепила позиции Иоанна III при переговорах с латинянами, папством и итальянскими морскими республиками. Германский император стал посредником между Никеей и Константинополем, а также покровителем греческой церкви на юге Италии, где все ещё жило много православных[8].

Узнав о смерти Фридриха II, наследник никейского престола Феодор написал надгробную речь этому великому человеку.

С наследником Фридриха Конрадом IV союзных отношений не получилось: тот был занят попытками спасти отцовское наследие в Германии и Востоком не интересовался. К тому же Конрад был недоволен тем, что Ватац дал при своем дворе убежище семейству Ланчия, которое Конрад изгнал из Италии[9][10].

Попытки овладеть Фессалоникой и монгольская угроза

В 1236 на востоке обозначилась новая опасность: в этом году монголы впервые вторглись в пределы Конийского султаната. Иоанн III послал султану Кей-Кубаду I вспомогательный отряд, но в начале 1237 монголы ушли в Закавказье.

Летом 1237 фессалоникийский император Мануил Ангел был свергнут отпущенным из тырновского заточения и тайно пришедшим в город слепым братом Феодором Дукой Комнином. Вскоре Мануила выслали в Атталию, а оттуда он прибыл в Никею. Иоанн Ватац заключил с изгнанником договор, по которому Мануил признавал сюзеренитет Никейской империи, а никейский император дал ему деньги, шесть кораблей и отправил в Фессалию, чтобы вызвать междоусобную войну в Эпире. Но Мануил, овладев Лариссой, Фарсалом и Платамоном, предпочел помириться со своими братьями Феодором и Константином.

В 1241—1242 Ватац расселил во Фракии и Малой Азии около 10 тыс. половцев из войска хана Котяна; они бежали из Венгрии после вероломного убийства их предводителя и других вождей. Затем он их крестил и сформировал из них отряды мобильной конницы.

В начале 1240-х Иоанн III предпринял ещё одну попытку подчинить Фессалонику, на этот раз с помощью слепого Феодора Комнина Дуки. Пригласив его к себе и окружив почестями, никейский император убедил Феодора лишить его сына Иоанна (1237—1243) императорского титула. После этого, заручившись поддержкой бывшего императора Фессалоники, в 1243 Ватац с войском, состоявшим из ромеев и половцев, и флотом отправился к Фессалонике. По-видимому, он решил вообще отнять Фессалонику у Иоанна Ангела, причём путём переговоров, так как никейское войско не взяло с собой осадных орудий.

Когда никейское войско стояло под стенами Фессалоники, было получено известие о разгроме сельджуков и их союзников в битве с монголами при Кёсе-даге. Император приказал хранить эту новость в тайне, пока не будут закончены переговоры. Ему пришлось умерить свои требования и удовлетвориться отказом Иоанна Ангела от императорского титула. Добившись этого, он немедленно вернулся в Нимфей, где его ждало посольство конийского султана. С сельджуками был заключён оборонительный договор, подтвержденный в конце того же года на личной встрече императора с султаном в Триполисе на Меандре. По этому соглашению никейцы, вероятно, согласились предоставить султану тысячный отряд.

Также был подтвержден трехсторонний оборонительный альянс Никеи, Коньи и Киликийской Армении[11]. Впрочем, по-настоящему никейцы не собирались помогать сельджукам, опасаясь гнева монголов. В самой империи Ватац принимал энергичные меры на случай нападения монголов: создал тщательно замаскированные склады оружия и продовольствия, возводил укрепления, ввел систему распределения продуктов среди населения с целью создания их запасов.

В 1248 к папе Иннокентию IV прибыло монгольское посольство с предложением союза против Никейской империи, но папа рассчитывал подчинить греков с помощью церковной унии и отклонил предложение монголов[12].

Присоединение Македонии и Фессалоники

В августе — начале сентября 1246 Иоанн III переправился на европейский берег. В это время болгарский царь Коломан, малолетний сын Ивана Асеня от венгерки, был отравлен сторонниками его брата, ещё более юного Михаила, сына Ирины, дочери Феодора Дуки Комнина, ставшей теперь регентшей. Известие о переходе власти в руки эпирской группировки застало Ватаца на берегах Марицы, и он предложил военному совету обсудить: стоит ли воспользоваться случаем и попытаться отобрать у болгар Серры?

Осадных машин в его распоряжении не было, однако император присоединился к мнению Андроника Палеолога, предлагавшего штурмовать крепость. Для взятия столь важного укрепления оказалось достаточным вооружить и отправить на приступ обозных служителей (так называемых цулуконов). Эфемерная болгарская империя начала сыпаться, как только лишилась своего великого правителя. Болгарские коменданты крепостей не имели желания сражаться, а греческое население, пострадавшее от войн и владычества варваров-болгар, надеялось на лучшую жизнь под властью своих соплеменников.

Следом за Серрами сдалась крепость Мельник. Один из знатнейших жителей этого города, Николай Манклавит, созвал народ и убедил горожан сдать крепость никейскому императору. Затем всего за несколько недель большая часть Македонии подчинилась Ватацу. Стенимах (ныне Асеновград), Цепена (Дорково) и все селения в Родопах, севернее — район Вельбужда, на западе — Скопье, Просек, Веррия и земли до Велеса, Прилепа и Пелагонии. Болгары отдали все это без серьёзного сопротивления и заключили мирный договор.

После подчинения Македонии войско Ватаца двинулось к Фессалонике и встало рядом с ней лагерем. Для взятия этого города у императора было недостаточно сил, но изменники открыли перед ним ворота и город был захвачен. Правивший там Димитрий Ангел Дука укрылся в акрополе. Его сестра Ирина, вдова Ивана Асеня II, на коленях умоляла императора не ослеплять её брата. Получив клятвенные заверения, что этого не произойдет, она привела Димитрия и Ватац отослал его в крепость Лентианы.

После этого независимыми от Никеи остались только два греческих владения: земли Михаила II Эпирского (Эпир и Фессалия) и небольшая сеньория Феодора Дуки Комнена (с городами Воденой, Старидолом и Островом), населённая славянами.

Иоанн III пробыл в Фессалонике всего несколько дней, так как уже наступила зима, и надо было возвращаться в Малую Азию. Великим доместиком на западе был оставлен Андроник Палеолог. Его сын, 21-летний Михаил (будущий Михаил VIII) стал комендантом Мельника и Серр[13].

Новая война с латинянами

Перезимовав в Нимфее, Иоанн III весной — летом 1247 совершил поход против Цурула и Визы, последних крепостей Латинской империи на пути к Константинополю. В кампании участвовали и войска Михаила II Асеня Болгарского. Ансо де Кайо, комендант Цурула, узнав о приближении никейцев, бежал в Константинополь, оставив в крепости свою жену Евдокию, дочь Феодора I Ласкариса и свояченницу Иоанна Ватаца. Это не помогло, Ватац захватил Цурул, а затем и Визу, тем самым блокировав столицу с суши.

Война на Родосе

Осенью 1248 генуэзцы хитростью захватили крепость Родос, главный пункт на острове. Правитель Родоса кесарь Иоанн Гавала находился в это время в окрестностях Никомидии, отражая вместе с императором набеги латинян из Константинополя. Против генуэзцев был направлен дука Фракисийской фемы Иоанн Кантакузин. 24 мая 1249 он с небольшим войском высадился на юго-восточном побережье острова, около г. Линдо, и пошёл на северо-восток, к горе Филеримос, где занял крепость Ялису.

Получив через некоторое время подкрепления, он приступил к осаде, но не мог нанести генуэзцам существенного вреда, так как в крепости были значительные запасы продовольствия.

Ибо, найдя дома родосцев полными средств к существованию, никто из них не ощущал недостатка ни в чем. Они спали с их женами и выпускали из города только тех, которые были или стары, или некрасивы.— Георгий Акрополит. История. 48. СПб., 2005. С. 89.

Вскоре к берегам Родоса подошли корабли князя Ахайи Гильома II де Виллардуэна, перевозившие в Египет отряды крестоносцев на помощь Людовику IX. Виллардуэн заключил с генуэзцами договор, оставив на Родосе сто рыцарей. Это заставило греков снять осаду и укрыться в Ялисе. Рыцари выступили из крепости Родоса и начали опустошать остров. Кроме того на помощь генуэзцам подошли корабли пиратов, которые также приняли участие в грабеже.

Император решил принять более действенные меры, снарядил в Смирне новое войско, корабли для перевозки трехсот лошадей, и назначил командующим протосеваста Феодора Кондостефана. В конце 1249 флот пристал к берегу у Линдо и войско, состоявшее из пехоты и тяжеловооружённой конницы направилось к крепости Родос. Все вышедшие из города для грабежа латинские рыцари были уничтожены, согласно приказу императора. Генуэзцы ещё некоторое время оборонялись в крепости, но весной 1250 были вынуждены сдаться. Их переправили в Нимфей и обходились с ними хорошо, так как Ватац не терял надежды на союз с генуэзцами против Венеции.

Переговоры с Римом

Иоанн III уже в конце 1240-х мог бы захватить Константинополь, но опасался, что Запад ответит на это новым крестовым походом, а потому хотел добиться своей цели дипломатическим путём. В 1249 папа направил к нему генерала ордена францисканцев Иоанна Пармского для переговоров об унии. Кроме того посол должен был попытаться расстроить союз между никейцами и Фридрихом. Последний был очень недоволен и задержал на своей территории ответное греческое посольство, а Ватацу направил укоризненное письмо, упрекая его в том, что он, не посоветовавшись, вступил в переговоры с «так называемым папой», неисправимым врагом православия и «отцом лжи»[10][14]. Только в конце 1251 никейское посольство добралось до Рима, но тут Ватац решил прервать переговоры и вскоре осадил Константинополь.

Тогда папа разослал проповедников по Венеции и Романии, призывая к новому крестовому походу, и Ватацу пришлось вновь начать переговоры об унии. Посольство, отправленное в Рим, предлагало в обмен на подчинение папе передать Константинополь грекам и удалить латинский клир не только из греческих земель, но и со всего православного востока.

Иннокентий IV в принципе был согласен на захват ромеями Константинополя в том случае, если не удастся достичь компромисса с Бодуэном II. Он соглашался признать за никейским патриархом титул патриарха Константинопольского и полагал, что в столице могут одновременно находиться два патриарха: один для латинян, другой для ромеев. Переговоры продолжались до 1254, когда умерли оба их участника[15].

Последняя кампания в Греции

В 1252 Иоанн III нанес удар по Эпирскому государству, правитель которого Михаил II не оставлял честолюбивых планов в отношении Константинополя и в предыдущем году послал во Фракию сильное войско. Вначале никейский император атаковал владения дяди Михаила — слепого Феодора Комнина Дуки. Водена была взята, а Феодор бежал к Михаилу Эпирскому. Тот упорно оборонял свои земли, но перевес был на стороне никейцев, на сторону которых начали переходить местная знать и города. Опасаясь потерять все, Михаил Эпирский был вынужден начать переговоры. По договору, заключённому в 1253 в Лариссе, к Никейской империи переходили Западная Македония (Прилеп, Велес) и Средняя Албания (Круя). Феодор, по требованию Ватаца, опасавшегося его интриг, был выдан ему и отправлен в Малую Азию. Михаил II, сохранивший Фессалию и Эпир, превращался почти в вассала Иоанна III.

В 1252 Иоанн III нанес удар по Эпирскому государству, правитель которого Михаил II не оставлял честолюбивых планов в отношении Константинополя и в предыдущем году послал во Фракию сильное войско. Вначале никейский император атаковал владения дяди Михаила — слепого Феодора Комнина Дуки. Водена была взята, а Феодор бежал к Михаилу Эпирскому. Тот упорно оборонял свои земли, но перевес был на стороне никейцев, на сторону которых начали переходить местная знать и города. Опасаясь потерять все, Михаил Эпирский был вынужден начать переговоры. По договору, заключённому в 1253 в Лариссе, к Никейской империи переходили Западная Македония (Прилеп, Велес) и Средняя Албания (Круя). Феодор, по требованию Ватаца, опасавшегося его интриг, был выдан ему и отправлен в Малую Азию. Михаил II, сохранивший Фессалию и Эпир, превращался почти в вассала Иоанна III.

Дело Михаила Палеолога

Когда Иоанн Ватац уже собирался покинуть Грецию, поступил донос на Михаила Палеолога, которого обвиняли в заговоре. Дело это было очень тёмное и интересно, в основном, применением западных юридических процедур. Речь шла о событиях шестилетней давности, когда Михаил был стратигом Мельника и Серр. Двое жителей Мельника вели между собой беседу о том, что Михаил собирается жениться на сестре болгарского царя Михаила и передать тому крепости, которыми командует. Об этом разговоре сообщили Николаю Манклавиту, а тот передал все императору. На очной ставке один из горожан подтвердил обвинения в адрес Палеолога, а другой все отрицал. Было решено прибегнуть к судебному поединку. Обвинитель вышиб ответчика из седла, но тот остался жив. Тогда ответчика подвергли пытке страхом смерти: связали ему руки за спиной, завязали глаза и приказали положить голову на плаху, после чего опять задали вопрос о виновности Михаила Палеолога, и снова получили отрицательный ответ.

Не добившись результата от свидетелей, назначенные императором судьи предложили Палеологу оправдаться, пройдя испытание раскаленным железом. На это предложение подсудимый ответил, что он не представляет, каким образом раскаленный металл может не оставить следов на руках человека, если только руки эти не высечены из мрамора Фидием, или не изваяны из бронзы Праксителем.

Тогда филадельфийский митрополит Фока, доверенный человек императора, встретился с Михаилом наедине и снова принялся убеждать его пройти испытание. Палеолог в ответ сказал, что, по его мнению, выдержать подобное может лишь муж истинно святой, но если митрополит, которому не раз случалось прикасаться к Телу Христову при совершении таинства евхаристии, возьмет своими святыми руками этот раскаленный металл и передаст ему, то он, Михаил, с радостью и уповая на Владыку Христа, примет оный металл из рук святителя.

Митрополита Фоку такое предложение не устроило, он поспешил заверить обвиняемого, что подобное испытание — варварский западный обычай, совершенно несообразный с ромейскими законами.

Дело после этого совсем зашло в тупик и судьи, в числе которых был Георгий Акрополит, оправдали обвиняемого, несмотря на то, что император явно хотел его погубить. Однако, принимая во внимание знатность и популярность Палеолога, Ватац решил не прибегать к прямому давлению. Тем не менее, он не выпустил Михаила из заключения, а, вернувшись осенью 1253 в Никею, привёз его туда, закованным в цепи. 5 апреля 1254 император прибыл в Нимфей, где Палеолог был посажен в тюрьму. Опасаясь гнева тяжело больного императора, никто не отваживался ходатайствовать за узника. Лишь в начале лета патриарх Мануил II упросил выпустить Михаила из темницы и тот под конвоем был отправлен в Ахирай, где находился патриарх с синодом. В конечном счете Ватац удовлетворился тем, что взял с Михаила «страшную клятву» не злоумышлять против него. Император сказал лишь: «Увы, несчастный, какой славы ты лишился!» (он собирался выдать за Палеолога свою внучку — старшую дочь Феодора — Ирину)[16].

Внутренняя политика

Добиться значительных внешнеполитических успехов можно было, только имея прочную экономическую базу, а потому Иоанн III прилагал большие усилия для развития хозяйства в империи и пополнения казны не чрезвычайными налогами, которые бы разорили крестьян, а за счёт повышения доходности государственных и частных хозяйств.

Он расширил запашки и виноградники настолько, что все расходы на содержание двора и благотворительность покрывались доходами с царских имений. Во главе последних он поставил не знатных чиновников, а простых специалистов. Были разведены громадные стада крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и домашней птицы. С одной только продажи яиц император в короткое время получил столько, что купил жене корону, усыпанную драгоценными жемчужинами и камнями, и в шутку называл эту корону «яичной».

Развивая государственное хозяйство, он побуждал магнатов следовать его примеру и повышать доходность их имений, вместо того, чтобы выжимать из крестьян последние соки.

На пустующих землях (в основном, в окрестностях городов и крепостей) были основаны императорские фермы, куда отовсюду привлекали поселенцев. Особенно много людей переселялось из Конийского султаната, пострадавшего от голода и нашествия монголов.

Императору удалось повысить доход от коммеркиев (ввозных пошлин), хотя отменить неравноправный договор с венецианцами он не решился. Однако, он пытался бороться с вывозом денег из страны, убеждая своих подданных не покупать итальянскую мануфактуру, а довольствоваться тканями местного производства. Однажды, увидев своего наследника в одежде из дорогой итальянской парчи, Ватац сделал ему суровый выговор.

Когда именно император покинул Никею, неизвестно, но в качестве резиденции он выбрал Нимфей неподалеку от Смирны, в экономическом центре империи и подальше от аристократии и городского патрициата. Государственная казна также хранилась неподалеку — в сильно укреплённой Магнесии (ныне Маниса).

Отношения с аристократией у него были напряжённые, так как самодержавная национальная политика могла находить сторонников в среде народа, но никак не у магнатов, давно вкусивших прелестей феодальной анархии и не желавших вновь становиться под царское ярмо. Иоанн все же стремился не оскорблять аристократов назначениями на высокие должности людей низкого происхождения, и, хоть и не доверял знатным, но ставил их на ответственные посты.

Церковная политика

Важнейшей задачей церковной политики, как и при Феодоре I Ласкарисе, было добиться признания власти никейского патриарха над всеми греческими землями. Духовенство западной Греции во главе с архиепископом Юстинианы Первой (Охрида) Димитрием Хоматианом продолжало игнорировать патриарха. Конфликты возникали при каждом новом поставлении архиерея в эпирском государстве, поскольку эти рукоположения не согласовывались с Никеей. Венчание Феодора Комнина Дуки на царство, проведённое Хоматианом в Фессалонике, ещё больше испортило отношения[17]. Епископов, отправляемых из Никеи в эпирские владения, отказывались там принимать.

Дабы ослабить позиции Хоматиана никейская патриархия согласилась предоставить болгарской церкви автокефалию, выведя её таким образом из под юрисдикции охридского архиепископа, носившего пышный титул "Всея Болгарии". Переговоры об автокефалии Иван Асень II вёл с 1228, но только после заключения в 1234 политического союза они вступили в завершающую стадию. Нужно было заручиться согласием других вселенских патриархов, и эту миссию исполнил св. Савва Сербский. Царская и соборная грамота провозгласила Тырновского архиепископа Иоакима патриархом Болгарии (1235); он был торжественно посвящён в Лампсаке[18].

В дальнейшем позиции Никеи постепенно усиливались. Разгром в 1230 Феодора Комнина, смерть Хоматиана и общий упадок эпирской государственности вынудили деспота Фессалоники Мануила обратиться к патриарху Герману II с просьбой прислать архиепископа[19].

Личность императора

Византийские авторы в целом с похвалой отзываются об Иоанне III не только как о правителе, но и как о человеке, отмечая его щедрость и милосердие. По словам Феодора Скутариота «император как никто другой проявлял милосердие». Георгий Акрополит пишет, что Иоанн «был кроток и всегда отличался человеколюбием», впрочем, сразу же добавляет, что «дары своим подданным давал редко, зато иноземцев (...) он одаривал более щедро, чтобы они хвалили его».

В первую половину правления на Иоанна большое влияние оказывала жена — императрица Ирина, доставившая ему престол.

После того как умерла супруга его, императрица Ирина, он предался любовным утехам с женщинами. Со многими и разными он открыто вступал в связь, но больше всего был увлечён любовью к придворной даме, прибывшей из Италии вместе с его супругой-немкой, императрицей Анной. Она называлась Маркезиной и сделалась соперницей императрицы. И он до такой степени предался этой любви, что позволил ей носить красные сандалии, такого же цвета верхнюю одежду и ей прислуживало больше слуг, чем настоящей деспине.— Георгий Акрополит. История. 52. СПб., 2005. С. 96.

Об этой маркизе, имя которой установить не удалось, пишут и другие авторы. По словам Никифора Григоры, она обладала «красотою лица и силою взгляда, который можно сравнить с сетью, из которой не выберешься».

Никифор Влеммид в своей автобиографии рассказывает о случае, произошедшем с маркизой в день одного из церковных праздников. Когда она в сопровождении большой свиты, облаченная в императорский пурпур, отправилась в храм Григория Чудотворца в Эфесе, где настоятелем был Влеммид, последний приказал запереть двери храма, чтобы «эта бесстыдница не прошла своими преступными ногами по священному помосту». Вскоре Никифор Влеммид отправил императору «Открытое письмо», где выразил своё возмущение его любовной связью с маркизой. Ватац, видя, что его роман приобретает скандальный характер, был вынужден расстаться с фавориткой[20].

На войне император старался действовать осторожно и методично, избегая решительных сражений.

Он брал терпением, проводя во вражеской земле весну, пребывая там и летом, оставаясь даже до конца осени, а иногда и зазимует, но добьется победы, после того как враги устанут от настойчивости и усердия императора.— Георгий Акрополит. История. 52. СПб., 2005. С. 97.

Иоанн III подобно императорам Зенону, Михаилам IV и V, а также Исааку I Комнину, страдал эпилепсией. В конце февраля 1254, когда Иоанн находился в Никее, у него произошёл инсульт. Через некоторое время он снова смог двигаться и приказал отвезти себя в Нимфей, где привык встречать День пальм (Вербное воскресенье). Там он и умер 3 ноября 1254 в шатре, поставленном в дворцовом саду. Похоронен он был в построенном им монастыре Спасителя в Сосандрах возле Магнесии. Во время наступления турок в начале XIV в. останки были перенесены в Магнесию, а монастырь вскоре был разрушен мусульманами. При осаде города турками сложилась легенда о защите Магнесии призраком Иоанна Ватаца, которого местные жители уже почитали как святого. После взятия Магнесии турки сбросили тело императора в овраг[21][22].

Почитание в качестве святого

В районе Смирны, Нимфея и Магнесии сложилось почитание Иоанна Ватаца как святого. Тем не менее, он не был официально канонизирован, так как Палеологи старались не вспоминать о достижениях Ласкаридов. Однако в Малой Азии, особенно в Эфесе, Иоанна почитали до начала XX века, то есть, пока там сохранялось греческое население. В XIV веке епископ Григорий Пелагонийский написал Житие Святого Иоанна Милостивого, а в XVIII веке Никодимом Святогорцем по просьбе эфесского митрополита была записана церковная служба святому императору Иоанну Ватацу Милостивому, которую до сих пор служат 4 ноября[23][24].

В районе Смирны, Нимфея и Магнесии сложилось почитание Иоанна Ватаца как святого. Тем не менее, он не был официально канонизирован, так как Палеологи старались не вспоминать о достижениях Ласкаридов. Однако в Малой Азии, особенно в Эфесе, Иоанна почитали до начала XX века, то есть, пока там сохранялось греческое население. В XIV веке епископ Григорий Пелагонийский написал Житие Святого Иоанна Милостивого, а в XVIII веке Никодимом Святогорцем по просьбе эфесского митрополита была записана церковная служба святому императору Иоанну Ватацу Милостивому, которую до сих пор служат 4 ноября[23][24].

В кино

- Свадьбы Иоанна Асеня (Сватбите на Йоан Асен) — реж. Вили Цанков (Болгария, 1975). В роли Иоанна III Дуки Ватаца — Георги Черкелов.

Напишите отзыв о статье "Иоанн III Дука Ватац"

Примечания

- ↑ Георгий Акрополит. История. 23. с. 64.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с 105.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 107—108.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 108.

- ↑ Philippe Mouskès. Chronique rimée. Bruxelles, 1836-1838, v. 29855—29860.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 110—111.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 452.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 111.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 114.

- ↑ 1 2 Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 453.

- ↑ Армения уже в 1244 вышла из союза и фактически подчинилась монголам.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Восток. С. 95.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 454.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 113—114.

- ↑ Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад. с. 114—116.

- ↑ Георгий Акрополит. История. 50—51. c. 90—95, прим. 699. Именно этому автору мы обязаны столь живописными подробностями данной истории.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 411.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 446.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 418—419.

- ↑ Георгий Акрополит. История. c. 254—255, прим. 723, 724.

- ↑ Георгий Акрополит. История. 52. c. 95—96.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 459.

- ↑ Георгий Акрополит. История. 52. c. 253, прим. 718.

- ↑ Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. с. 463.

Литература

- Васильев А. А. История Византийской империи. — Т. 2: Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081—1185) и Ангелов (1185—1204). — СПб., Алетейя, 1995. — ISBN 978-5-403-01726-8

- Георгий Акрополит. История / Пер. с греч и комм. П. И. Жаворонкова. — СПб.: Алетейя, 2005. — 415 с. — (Византийская библиотека. Источники). — 1 000 экз. — ISBN 5-89329-754-7.

- Жаворонков П. И. Никейская империя и Запад (Взаимоотношения с государствами Апеннинского полуострова и папством) // Византийский временник. — 36. — С. 100—121.

- Жаворонков П. И. Никейская империя и Восток (Взаимоотношения с Иконийским султанатом, татаро-монголами и Киликийской Арменией в 40—50-е годы XIII в.) // Византийский временник. — 39. — С. 93 — 100.

- Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. Восточный вопрос. — М.: Мысль, 1997.

Отрывок, характеризующий Иоанн III Дука Ватац

Петя очнулся.– Уж светает, право, светает! – вскрикнул он.

Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.

– Вот и командир, – сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что то быстро и равномерно дрожало.

– Ну, готово у вас все? – сказал Денисов. – Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

– Василий Федорович, вы мне поручите что нибудь? Пожалуйста… ради бога… – сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

– Об одном тебя пг'ошу, – сказал он строго, – слушаться меня и никуда не соваться.

Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

– Сигнал! – проговорил он.

Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие то люди, – должно быть, это были французы, – бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

– Ура!.. Ребята… наши… – прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» – кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.

– Подождать?.. Ураааа!.. – закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свето костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

– Готов, – сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

– Убит?! – вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

– Готов, – повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. – Брать не будем! – крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22 го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед; пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше; они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей.

От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени.

Дорога, по которой они шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми; оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны.

Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх.

Эти три сборища, шедшие вместе, – кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, – все еще составляли что то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло.

В депо, в котором было сто двадцать повозок сначала, теперь оставалось не больше шестидесяти; остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу.

Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли для чего нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать, – это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними.

В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны.

Прежний, введенный при выходе из Москвы, порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен; все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева.

С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.

В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину – он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка; что тот человек, который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую; что, когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что, когда он, как ему казалось, по собственной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запирали на ночь в конюшню. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно было тяжело в первое время – это ноги.

Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них; но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом.

Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.

Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления.

22 го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех бросаясь с лаем на вороньев, которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных – от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наедаться сколько угодно.

Дождик шел с утра, и казалось, что вот вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.

Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренне приговаривал: ну ка, ну ка, еще, еще наддай.

Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где то что то важное и утешительное думала его душа. Это что то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.

Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.

– Что, как твое здоровье? – спросил он.

– Что здоровье? На болезнь плакаться – бог смерти не даст, – сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.

– …И вот, братец ты мой, – продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, – вот, братец ты мой…

Пьер знал эту историю давно, Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.

Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, – как следует по порядку, говорил Каратаев, – сослали в каторгу.

– И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следовает, покоряется, худого не делает. Только у бога смерти просит. – Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромя что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку – хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.

Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.

– Старичок и говорит: бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючьми слезьми. Что же думаешь, соколик, – все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, – что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следовает. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. – Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. – А его уж бог простил – помер. Так то, соколик, – закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.

– A vos places! [По местам!] – вдруг закричал голос.

Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которая бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.

– L'Empereur! L'Empereur! Le marechal! Le duc! [Император! Император! Маршал! Герцог!] – и только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом, на серых лошадях. Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его.

Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом, погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сошлось вместе, солдаты окружили их. У всех были взволнованно напряженные лица.

– Qu'est ce qu'il a dit? Qu'est ce qu'il a dit?.. [Что он сказал? Что? Что?..] – слышал Пьер.

Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видал еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц – один из них робко взглянул на Пьера – было что то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чем она воет?» – подумал Пьер.

Солдаты товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах.

Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.

Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.

«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

«Каратаев» – вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

– Вот жизнь, – сказал старичок учитель.

«Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде».

– В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. – Vous avez compris, mon enfant, [Понимаешь ты.] – сказал учитель.

– Vous avez compris, sacre nom, [Понимаешь ты, черт тебя дери.] – закричал голос, и Пьер проснулся.

Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.

– Ca lui est bien egal, – проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. – …brigand. Va! [Ему все равно… разбойник, право!]

И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.

– А, пришла? – сказал Пьер. – А, Пла… – начал он и не договорил. В его воображении вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит, но в то же самое мгновенье в его душе, взявшись бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой, летом, на балконе своего киевского дома. И все таки не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда то в воду, так что вода сошлась над его головой.

Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.

– Les cosaques! [Казаки!] – прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.

Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.

– Братцы! Родимые мои, голубчики! – плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.

Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.

– Сколько? – спросил Долохов у казака, считавшего пленных.

– На вторую сотню, – отвечал казак.

– Filez, filez, [Проходи, проходи.] – приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.

Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.

С 28 го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.

От Москвы до Вязьмы из семидесятитрехтысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа), из семидесяти трех тысяч осталось тридцать шесть тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие.

Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, преследования, заграждения пути и всех других условий, взятых отдельно. После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему государю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии). Он писал:

«Je crois devoir faire connaitre a Votre Majeste l'etat de ses troupes dans les differents corps d'annee que j'ai ete a meme d'observer depuis deux ou trois jours dans differents passages. Elles sont presque debandees. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est en proportion du quart au plus dans presque tous les regiments, les autres marchent isolement dans differentes directions et pour leur compte, dans l'esperance de trouver des subsistances et pour se debarrasser de la discipline. En general ils regardent Smolensk comme le point ou ils doivent se refaire. Ces derniers jours on a remarque que beaucoup de soldats jettent leurs cartouches et leurs armes. Dans cet etat de choses, l'interet du service de Votre Majeste exige, quelles que soient ses vues ulterieures qu'on rallie l'armee a Smolensk en commencant a la debarrasser des non combattans, tels que hommes demontes et des bagages inutiles et du materiel de l'artillerie qui n'est plus en proportion avec les forces actuelles. En outre les jours de repos, des subsistances sont necessaires aux soldats qui sont extenues par la faim et la fatigue; beaucoup sont morts ces derniers jours sur la route et dans les bivacs. Cet etat de choses va toujours en augmentant et donne lieu de craindre que si l'on n'y prete un prompt remede, on ne soit plus maitre des troupes dans un combat. Le 9 November, a 30 verstes de Smolensk».

[Долгом поставляю донести вашему величеству о состоянии корпусов, осмотренных мною на марше в последние три дня. Они почти в совершенном разброде. Только четвертая часть солдат остается при знаменах, прочие идут сами по себе разными направлениями, стараясь сыскать пропитание и избавиться от службы. Все думают только о Смоленске, где надеются отдохнуть. В последние дни много солдат побросали патроны и ружья. Какие бы ни были ваши дальнейшие намерения, но польза службы вашего величества требует собрать корпуса в Смоленске и отделить от них спешенных кавалеристов, безоружных, лишние обозы и часть артиллерии, ибо она теперь не в соразмерности с числом войск. Необходимо продовольствие и несколько дней покоя; солдаты изнурены голодом и усталостью; в последние дни многие умерли на дороге и на биваках. Такое бедственное положение беспрестанно усиливается и заставляет опасаться, что, если не будут приняты быстрые меры для предотвращения зла, мы скоро не будем иметь войска в своей власти в случае сражения. 9 ноября, в 30 верстах от Смоленка.]

Ввалившись в Смоленск, представлявшийся им обетованной землей, французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда все было разграблено, побежали дальше.

Все шли, сами не зная, куда и зачем они идут. Еще менее других знал это гений Наполеона, так как никто ему не приказывал. Но все таки он и его окружающие соблюдали свои давнишние привычки: писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour [распорядок дня]; называли друг друга:

«Sire, Mon Cousin, Prince d'Ekmuhl, roi de Naples» [Ваше величество, брат мой, принц Экмюльский, король Неаполитанский.] и т.д. Но приказы и рапорты были только на бумаге, ничто по ним не исполнялось, потому что не могло исполняться, и, несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла, за которое теперь приходилось расплачиваться. И, несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся об армии, они думали только каждый о себе и о том, как бы поскорее уйти и спастись.

Действия русского и французского войск во время обратной кампании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит колокольчиком, чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого ловят, звонит, не боясь неприятеля, но когда ему приходится плохо, он, стараясь неслышно идти, убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки.

Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать – это было в первый период движения по Калужской дороге, но потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, они побежали, прижимая рукой язычок колокольчика, и часто, думая, что они уходят, набегали прямо на русских.