Астрономия исламского Средневековья

Астрономия исламского Средневековья — астрономические познания и взгляды, распространённые в Средние века в Арабском халифате и впоследствии государствах, возникших после распада халифата: Кордовском халифате, империях Саманидов, Караханидов, Газневидов, Тимуридов, Хулагуидов. Сочинения исламских астрономов были, как правило, написаны на арабском языке, который может считаться международным языком средневековой науки[1]; по этой причине астрономия исламского Средневековья называется ещё арабской астрономией, хотя в её развитие внесли вклад не только арабы, но представители практически всех народов, проживавших на этой территории. Главным источником арабской астрономии была астрономия Древней Греции, а на ранних стадиях развития — также Индии и государства Сасанидов, расположенного на территориях современных Ирака и Ирана. Период наивысшего развития приходится на VIII—XV века.

Содержание

- 1 Краткая хронология арабской астрономии

- 2 Астрономия и общество в странах ислама

- 3 Наблюдательная астрономия

- 4 Теоретическая астрономия и космология

- 5 Астрономия и астрология

- 6 Влияние арабской астрономии на европейскую науку Средневековья и эпохи Возрождения

- 7 Закат астрономии в странах ислама

- 8 Значение астрономии в странах ислама для дальнейшего развития науки

- 9 См. также

- 10 Примечания

- 11 Литература

- 12 Ссылки

Краткая хронология арабской астрономии

VII век. Начало знакомства с астрономическими достижениями греков (Астрономия Древней Греции) и индийцев (Индийская астрономия). По повелению халифа Омара в Арабском халифате разработан религиозно-мотивированный лунный календарь.

VII век. Начало знакомства с астрономическими достижениями греков (Астрономия Древней Греции) и индийцев (Индийская астрономия). По повелению халифа Омара в Арабском халифате разработан религиозно-мотивированный лунный календарь.

VIII — первая половина IX века. Интенсивный перевод индийской и греческой научной литературы на арабский язык. Основным покровителем учёных становится халиф аль-Мамун, основавший в 832 году Дом мудрости в Багдаде и две астрономические обсерватории, в Дамаске и Багдаде. На этот период приходится деятельность таких выдающихся астрономов и математиков, как Ибрахим ал-Фазари (ум. ок. 777), Якуб ибн Тарик (ум. ок. 796), Хаббаш аль-Хасиб (770-870), Мухаммад аль-Хорезми (783–850), Аль-Фергани (790—860), братья Бану Муса (первая половина IX в.) и их ученик Сабит ибн Корра (836–901). Открытие изменения наклона эклиптики к экватору и мнимое открытие трепидации. Полное овладение математическим аппаратом греческой астрономии, включая теорию Птолемея.

Вторая половина IX века — конец XI века. Период расцвета арабской наблюдательной астрономии. Деятельность выдающихся астрономов Мухаммеда ал-Баттани, Абд ар-Рахмана ас-Суфи, Абу Джафара ал-Хазина, Абу-л-Вафы Мухаммада ал-Бузджани, Абу-л-Хасана Ибн Юниса, Абу Али ибн Сины (Авиценны), Абу-р-Райхана ал-Бируни, Ибрахима аз-Заркали, Омара Хайяма. Открытие движения апогея солнечной орбиты относительно звёзд и точек равноденствий. Начало теоретического осмысления движения небесных светил (XI век: ибн ал-Хайсам, ал-Бируни, ал-Хазин, аз-Заркали). Первые сомнения в неподвижности Земли. Начало нападок на астрономию и науку вообще со стороны ортодоксальных богословов и законоведов, особенно Мухаммеда ал-Газали.

XII век — первая половина XIII века. Поиск новых теоретических оснований астрономии: попытка отвергнуть теорию эпициклов ввиду её несоответствия физике того времени (так называемый «андалусийский бунт», в котором принимали участие философы Ибн Баджа, Ибн Туфайль, ал-Битруджи, Аверроэс, Маймонид, жившие и работавшие в Андалусии). В наблюдательной астрономии, однако, имел место относительный застой.

Вторая половина XIII века — XVI век. Время рассвета астрономических обсерваторий в странах ислама (марагинская обсерватория, тебризская обсерватория, обсерватория Улугбека в Самарканде, стамбульская обсерватория). Астрономическое образование в медресе. «Марагинская революция»: теории движения планет, отрицающие эквант и другие элементы теории Птолемея как фундамент математической астрономии (Насир ад-Дин ат-Туси, Кутб ад-Дин аш-Ширази, Муаййад ад-Дин ал-Урди, Мухаммад ибн аш-Шатир, Джамшид Гияс ад-Дин ал-Каши, Ала ад-Дин Али ибн Мухаммад ал-Кушчи, Мухаммад ал-Хафри). Широкое обсуждение натурфилософского фундамента астрономии и возможности вращения Земли вокруг оси[2].

Конец XVI века. Начало длительного застоя в астрономии ислама.

Астрономия и общество в странах ислама

Религиозная мотивация астрономических исследований

Необходимость в астрономии в странах ислама первоначально была обусловлена чисто практическими религиозными нуждами:

- Календарная проблема: мусульмане использовали лунный календарь, где начало месяца совпадает с моментом первого появления на западе тонкого лунного серпа после новолуния. Задача заключалась в предсказании этого момента;

- Исчисление времени: с помощью астрономических методов необходимо было точно определять время молитвы;

- Определение направления на Мекку (киблы): молитва у мусульман совершается лицом к Мекке, и так же должны были быть ориентированы мечети. Задача астрономов заключалась в определении направления на Мекку в данном географическом пункте.

Для решения этих задач необходимо было использовать методы, разработанные греческими и индийскими астрономами, особенно сферическую тригонометрию. Начиная с XI века при мечетях вводится специальная должность хранителя времени, которую занимают профессиональные астрономы[3]; именно такую должность занимал, в частности, выдающийся сирийский астроном Ибн аш-Шатир при мечети Омейядов в Дамаске. Необходимые для религиозных нужд практические знания были предметом многочисленных астрономических таблиц — зиджей.

Следует отметить высокий уровень религиозной терпимости в Арабском халифате: помимо мусульман, среди ученых этого региона были язычники, иудеи и иногда христиане.

Отношение ислама к поиску законов природы

Вместе с тем, на протяжении всего Средневековья «древние науки» (куда входили, в частности, математика и астрономия) были предметом критики со стороны ортодоксальных исламских богословов, поскольку они, как предполагалось, могли отвлечь людей от изучения религии. Так, наиболее известный из теологов, Мухаммед ал-Газали (1058—1111) утверждал, что точность и надежность математических доказательств могут привести малосведущего человека к мысли, что религия основана на менее надежном основании, чем наука.

Кроме того, познание природы подразумевает поиски причинных связей между явлениями природы, однако многие мусульманские богословы полагали, что такой связи существовать не может, поскольку мир существует исключительно благодаря всемогуществу Бога. Так, ал-Газали утверждал:

По нашему мнению, связь между тем, что обычно представляется причиной и что обычно представляется следствием не необходима… Их связь имеет место из-за предопределения Бога, который создал их бок о бок, а не вследствие необходимости их собственной природы. Наоборот, во власти божественной силы создать насыщение без еды, вызвать смерть без обезглавливания, продлить жизнь после обезглавливания, и это относится ко всем связанным вещам[4].

Применяя эти идеи к астрономии, многие богословы доходили до утверждений, что поскольку причиной лунных затмений является исключительно воля Аллаха, а вовсе не попадание Луны в тень Земли, то Он может произвести затмение в любой момент времени, а не только когда Земля находится между Солнцем и Луной. Большинство теологов не занимало столь крайних позиций, признавая полезность математических методов астрономии, отказываясь, однако, признать, что за математикой стоит какая бы то ни было физика.

Некоторые исламские богословы отрицали шарообразность Земли, к тому времени надежно установленную астрономами и географами[5]. Главным препятствием для признания шарообразности Земли было не её противоречие тексту Писания, как у некоторых раннехристианских богословов, а специфическая особенность исламского вероучения: в течение священного месяца Рамадана мусульмане не могли ни есть, ни пить в светлое время суток. Однако если астрономические явления происходят так, как следует из теории шарообразности Земли, то севернее 66° Солнце не заходит в течение целых суток, и так может продолжаться в течение нескольких месяцев; таким образом, мусульмане, которые могли бы оказаться в северных странах, либо должны были отказаться от соблюдения поста, либо должны были умереть с голоду; поскольку Аллах не мог дать такого повеления, Земля не может быть круглой[6].

Некоторые исламские богословы отрицали шарообразность Земли, к тому времени надежно установленную астрономами и географами[5]. Главным препятствием для признания шарообразности Земли было не её противоречие тексту Писания, как у некоторых раннехристианских богословов, а специфическая особенность исламского вероучения: в течение священного месяца Рамадана мусульмане не могли ни есть, ни пить в светлое время суток. Однако если астрономические явления происходят так, как следует из теории шарообразности Земли, то севернее 66° Солнце не заходит в течение целых суток, и так может продолжаться в течение нескольких месяцев; таким образом, мусульмане, которые могли бы оказаться в северных странах, либо должны были отказаться от соблюдения поста, либо должны были умереть с голоду; поскольку Аллах не мог дать такого повеления, Земля не может быть круглой[6].

Астрономы, однако, были убеждены, что, раскрывая строение мироздания, они тем самым прославляют его Создателя. Ряд астрономов в то же время были авторами богословских сочинений (Насир ад-Дин ат-Туси, Кутб ад-Дин аш-Ширази, Али ал-Кушчи и др.). В своих трудах они подвергали критике исламских ортодоксов. Так, ал-Кушчи дал остроумный ответ богословам, полагавшим невозможным существование законов природы ввиду всемогущества Господа:

Мы определенно знаем, что когда мы покидаем наши дома, кастрюли и сковородки не превращаются в ученых, рассуждающих о геометрии и теологии, хотя это и возможно волею всемогущего Бога. Мы можем быть убеждены в том, что небесные явления ведут себя в соответствии с надежно установленной астрономической теорией с той же степенью твердости, как и наша уверенность, что на самом деле этого чудесного превращения не происходит[7].

Астрономическое образование

Высшими учебными заведениями в странах ислама были медресе, первые из которых возникли в X веке. В основном там преподавалось богословие и право, а другие науки студенты могли изучать только на факультативной основе. Однако со второй половины XIII века начинают возникать образовательные учреждения нового типа, включавшие обширные курсы математики и астрономии. Таковы были школы при обсерваториях в городах Марага (XIII в.) и Тебриз (XIV в.), а также медресе в Самарканде и Стамбуле (XV в.), основанные, соответственно, Улугбеком и ал-Кушчи. Уровень астрономического образования в этих учебных заведениях не был превзойден в Европе вплоть до начала Нового времени.

Высшими учебными заведениями в странах ислама были медресе, первые из которых возникли в X веке. В основном там преподавалось богословие и право, а другие науки студенты могли изучать только на факультативной основе. Однако со второй половины XIII века начинают возникать образовательные учреждения нового типа, включавшие обширные курсы математики и астрономии. Таковы были школы при обсерваториях в городах Марага (XIII в.) и Тебриз (XIV в.), а также медресе в Самарканде и Стамбуле (XV в.), основанные, соответственно, Улугбеком и ал-Кушчи. Уровень астрономического образования в этих учебных заведениях не был превзойден в Европе вплоть до начала Нового времени.

Наблюдательная астрономия

Обсерватории

В странах ислама возникли первые астрономические обсерватории[8]. В большинстве случаев их основателями были монархи. Начало положил халиф аль-Мамун, основавший обсерватории в Дамаске и Багдаде ещё в VII веке. Значительный размах имела обсерватория в Багдаде, покровителем которой был султан Шараф ад-Даула (основана в 988 г.). По всей видимости, это была первая в истории обсерватория, во главе которой стоял официально утверждённый директор (известный астроном ал-Кухи) и которая имела собственную бухгалтерию. В 1074 г. султан Джалал ад-Дин Малик-Шах основал великолепно оснащенную обсерваторию в Исфахане (Персия), где трудился выдающийся учёный и поэт Омар Хайям (1047—1123).

Большую роль в истории науки сыграла обсерватория в Мараге (южный Азербайджан, в настоящее время Иран), основанная в 1261 г. выдающимся астрономом, математиком, философом и теологом Насир ад-Дином ат-Туси[9]. Средства на её строительство выделил монгольский хан Хулагу, астрологом при дворе которого одно время работал Туси.

В значительной мере под влиянием Марагинской обсерватории была построена обсерватория в Самарканде, основанная в 1420 г. Улугбеком — правителем государства Мавераннахр и позднее всей державы Тимуридов, который сам был выдающимся астрономом. Главным инструментом Самаркандской обсерватории был гигантский квадрант (или, возможно, секстант) радиусом более 40 метров.

Последней из великих обсерваторий стран ислама была обсерватория в Стамбуле, основанная в 1577 г. выдающимся астрономом Такиюддин аш-Шами. Для астрономических наблюдений там использовались практически те же инструменты, что и в обсерватории Тихо Браге[10]. К сожалению, уже в 1580 г. она была разрушена; формальным поводом послужил неудачный астрологический прогноз Такиюддина, но основной причиной, вероятно, требование главы турецких мусульман, полагавшего занятия наукой вредными для правоверных. Необходимо добавить, что астрономическая традиция в Стамбуле была основана учеником и близким другом Улугбека Али ал-Кушчи, третьим и последним директором Самаркандской обсерватории.

Последней из великих обсерваторий стран ислама была обсерватория в Стамбуле, основанная в 1577 г. выдающимся астрономом Такиюддин аш-Шами. Для астрономических наблюдений там использовались практически те же инструменты, что и в обсерватории Тихо Браге[10]. К сожалению, уже в 1580 г. она была разрушена; формальным поводом послужил неудачный астрологический прогноз Такиюддина, но основной причиной, вероятно, требование главы турецких мусульман, полагавшего занятия наукой вредными для правоверных. Необходимо добавить, что астрономическая традиция в Стамбуле была основана учеником и близким другом Улугбека Али ал-Кушчи, третьим и последним директором Самаркандской обсерватории.

Ряд астрономов организовывали собственные, частные обсерватории. Хотя они не могли быть так хорошо оснащены, как государственные, зато в гораздо меньшей степени зависели от нюансов политической ситуации. Это позволяло производить гораздо более длительные ряды наблюдений.

Астрономические инструменты

Арабы в основном использовали те же астрономические инструменты, что и греки, существенно их доработав. Так, именно благодаря мусульманским ученым основным инструментом астрономов дотелескопической эпохи стала астролябия, являвшаяся также своего рода аналоговым компьютером, с помощью которого можно было вычислять время по звёздам и Солнцу, время восхода и захода, а также ряд других астрономических вычислений. Были изобретены также несколько новых разновидностей армиллярных сфер, квадрантов, других инструментов.

Арабы в основном использовали те же астрономические инструменты, что и греки, существенно их доработав. Так, именно благодаря мусульманским ученым основным инструментом астрономов дотелескопической эпохи стала астролябия, являвшаяся также своего рода аналоговым компьютером, с помощью которого можно было вычислять время по звёздам и Солнцу, время восхода и захода, а также ряд других астрономических вычислений. Были изобретены также несколько новых разновидностей армиллярных сфер, квадрантов, других инструментов.

Для приближённого вычисления координат планет использовался экваториум — наглядная модель птолемеевой теории, визуализирующая в некотором масштабе движение планеты. Самое старое дошедшее до нас описание экваториума принадлежит Ибрагиму аз-Заркали. Несколько устройств для определения небесных координат каждой из планет в произвольный момент времени изобрёл Джамшид ал-Каши[11].

К числу астрономических инструментов в какой-то мере можно отнести и башенные водные часы, построенные багдадским инженером Исмаилом ал-Джазари в XII веке. Они показывали не только время, но и движение по небосводу знаков зодиака, Солнца и Луны, причём с меняющимися фазами[12][13]. Это был настоящий механический планетарий, далёкий потомок антикитерского механизма.

Основные достижения

Важнейшей задачей, которую ставили перед собой мусульманские астрономы, было уточнение основных астрономических параметров: наклона эклиптики к экватору, скорости прецессии, продолжительности года и месяца, параметров планетных теорий. Результатом стала весьма точная для своего времени система астрономических постоянных[14].

При этом было сделано несколько важных открытий. Одно из них принадлежит ещё астрономам, работавшим под покровительством халифа аль-Мамуна в VII веке. Измерение наклона эклиптики к экватору дало результат 23°33'. Поскольку у Птолемея фигурировало значение 23°51', был сделан вывод об изменении наклона эклиптики к экватору с течением времени.

Другим открытием арабских астрономов было изменение долготы апогея Солнца вокруг Земли. По данным Птолемея долгота апогея не меняется со временем, то есть орбита Солнца фиксирована относительно точек равноденствий. Поскольку эти точки совершают прецессионное движение относительно звёзд, солнечная орбита в теории Птолемея также перемещается в системе координат, связанной с неподвижными звёздами, тогда как деференты планет в этой системе координат неподвижны. Но ещё астрономы обсерватории аль-Мамуна заподозрили, что долгота апогея не остается постоянной. Это открытие подтвердил знаменитый сирийский астроном ал-Баттани, по мнению которого долгота апогея солнечной орбиты меняется с той же скоростью и в том же направлении, что и прецессия, так что солнечная орбита сохраняет примерно постоянное положение относительно звёзд. Следующий шаг сделал выдающийся учёный-энциклопедист Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни (973—1048) из Хорезма. В своем основном астрономическом труде Канон Мас’уда Бируни приходит к выводу, что скорость движения солнечного апогея все же немного отличается от скорости прецессии, то есть орбита Солнца перемещается в системе координат, связанной с неподвижными звёздами. Позднее к тому же выводу пришёл и знаменитый андалусийский астроном аз-Заркали, который создал геометрическую теорию, моделирующую движение солнечного апогея.

Нельзя не упомянуть и одно мнимое открытие арабских ученых — трепидацию[15]. Его автором является багдадский астроном и математик Сабит ибн Корра (836—901). Согласно теории трепидации, прецессия носит колебательный характер. Уже арабские астрономы более позднего времени показали, что Сабит ошибался: прецессия является монотонной. Тем не менее, они полагали, что скорость прецессии периодически изменяется, так что изменение долгот звёзд можно разложить на две составляющие: равномерное увеличение (собственно прецессия), на которое наложено периодическое колебание (трепидация). Такой точки зрения придерживался, в том числе, Николай Коперник, и лишь Тихо Браге доказал полное отсутствие трепидации.

Нельзя не упомянуть и одно мнимое открытие арабских ученых — трепидацию[15]. Его автором является багдадский астроном и математик Сабит ибн Корра (836—901). Согласно теории трепидации, прецессия носит колебательный характер. Уже арабские астрономы более позднего времени показали, что Сабит ошибался: прецессия является монотонной. Тем не менее, они полагали, что скорость прецессии периодически изменяется, так что изменение долгот звёзд можно разложить на две составляющие: равномерное увеличение (собственно прецессия), на которое наложено периодическое колебание (трепидация). Такой точки зрения придерживался, в том числе, Николай Коперник, и лишь Тихо Браге доказал полное отсутствие трепидации.

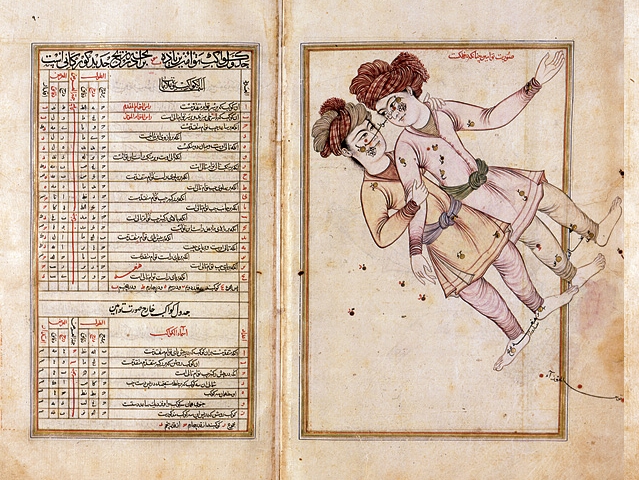

Важным направлением деятельности астрономов ислама было составление звёздных каталогов. Один из наиболее известных каталогов был включён в «Книгу созвездий неподвижных звёзд» Абд ар-Рахмана ас-Суфи. Кроме всего прочего, он содержал первое дошедшее до нас описание Туманности Андромеды. Составление каталога, включавшего в себя точные координаты 1018 звёзд, было одним из важнейших результатов работы обсерватории Улугбека.

В некоторых случаях арабы проводили астрономические наблюдения, не имевшие аналогов у греков. Так, выдающийся сирийский астроном Ибн аш-Шатир определял угловой радиус Солнца с помощью камеры-обскуры[16]. При этом был сделан вывод, что эта величина изменяется в гораздо более широких пределах, чем должно быть по теории Птолемея. Ибн аш-Шатир построил собственную теорию движения Солнца, учитывающую это обстоятельство[17].

Теоретическая астрономия и космология

Математический аппарат астрономии

Астрономы стран ислама внесли значительный вклад в усовершенствование математического фундамента астрономии. В частности, они оказали большое влияние на развитие тригонометрии: ими были введены современные тригонометрические функции косинус, тангенс, котангенс, доказан ряд теорем, составлено несколько таблиц тригонометрических функций. Так, высокоточные тригонометрические таблицы были составлены в Самаркандской обсерватории Улугбека, причем сам Улугбек лично участвовал в этой работе: он написал специальный трактат о вычислении синуса угла в 1°. Первый директор этой обсерватории ал-Каши прославился также вычислением числа <math>\pi</math> с точностью до 18 знаков после запятой.

Выдающееся значение для истории науки имеет математический анализ видимого движения Солнца, представленный ал-Бируни в Каноне Мас’уда. Рассматривая угол между центром геоцентрической орбиты Солнца, самим Солнцем и Землей как функцию средней долготы Солнца, он доказал, что в точках экстремума приращение этой функции равно нулю, а в точках перегиба равно нулю приращение приращения функции[18].

Астрономические таблицы (зиджи)

С точки зрения потребителей (в том числе религиозных деятелей и астрологов), основным результатом деятельности астрономов-теоретиков были справочники по практической астрономии — зиджи. Как правило, зиджи содержали следующие разделы[19]:

С точки зрения потребителей (в том числе религиозных деятелей и астрологов), основным результатом деятельности астрономов-теоретиков были справочники по практической астрономии — зиджи. Как правило, зиджи содержали следующие разделы[19]:

- Указания по преобразованию дат между различными календарными системами;

- Таблицы средних движений Луны, Солнца и планет;

- Уравнения для определения положений этих светил;

- Звёздный каталог;

- Тригонометрические таблицы;

- Формулы сферической тригонометрии;

- Формулы для определения суточных параллаксов;

- Предсказания солнечных и лунных затмений;

- Таблицы географических координат, часто с указанием направления на Мекку;

- Таблицы астрологических величин.

Теоретической основой для большинства зиджей являлась теория Птолемея, хотя в некоторых ранних зиджах использованы теории индийских астрономов[20]. Соответственно, образцами для зиджей были Подручные таблицы Птолемея, а также сиддханты индийских астрономов Ариабхаты и Брахмагупты.

Непосредственным предшественником зиджей были Шахские таблицы (Зидж-и Шах), составленные в сасанидском Иране в VI в. До настоящего времени дошло около 200 зиджей, составленных в период с VIII по XV в. Самый ранний из дошедших до нас (Зидж по годам арабов) составил в VIII в. арабский астроном ал-Фазари. К числу наиболее известных зиджей относились:

- Зидж ал-Хорезми, составленный около 820 года Мухаммадом ал-Хорезми с помощью методов индийской астрономии. Был переведён на латынь Аделардом из Бата в первой половине XII века и сыграл значительную роль в распространении в Европе тригонометрии;

- Сабейский зидж Мухаммеда ал-Баттани (ок. 900 г.) — вероятно, первый зидж, полностью составленный на основе теории Птолемея. В XII веке он был переведен на латынь и получил большую известность в Европе;

- Книга неподвижных звёзд иранца Абд ар-Рахмана ас-Суфи (964 г.), где приведен звёздный каталог, впервые упоминающий туманность Андромеды и Магеллановы облака;

- Большой Хакимов зидж Абу-л-Хасана Ибн Юниса из Каира (ок. 1000 г.). Этот зидж знаменит тем, что в нём приведены данные наблюдений не только самого Ибн Юниса, но и многих астрономов более раннего времени (в частности, 40 соединений планет друг с другом и со звёздами, 30 лунных затмений);

- Канон Мас'уда (1036 г.) — главный астрономический труд Абу-р-Райхана ал-Бируни. Этот зидж одновременно являлся трактатом по теоретической астрономии, содержащим обзор методов и результатов астрономии начала XI века, многие из которых принадлежали самому ал-Бируни;

- Толедский зидж Ибрахима аз-Заркали (до 1068 г.), работавшего в Толедо и Севилье (Испания). Этот зидж сыграл основополагающую роль в развитии астрономии в арабской части Испании, а позднее и католической Европы: на его основе были составлены знаменитые Альфонсовы таблицы, явившиеся основой европейской практической астрономии с XIII по XVII в., когда на их место встали Рудольфовы таблицы Иоганна Кеплера;

- Ильханский зидж, составленный в Марагинской обсерватории под руководством Насир ад-Дина ат-Туси в 1272 г. Был переведён на греческий язык византийским астрономом Григорием Хиониадом и сыграл большую роль в оживлении интереса к астрономии в Византии;

- Гурганский зидж, составленный в Самаркандской обсерватории под руководством Улугбека (1437). В этом зидже содержится знаменитый звёздный каталог Улугбека.

При составлении этих и некоторых других зиджей использовались астрономические параметры, определенные самими их составителями с помощью собственных наблюдений.

Натуральная философия

В области натуральной философии и космологии большинство арабских ученых следовали учению Аристотеля. В его основе лежало разбиение Вселенной на две принципиально различные части, подлунный и надлунный мир. Подлунный мир — это область изменчивого, непостоянного, преходящего; напротив, надлунный, небесный мир — это область вечного и неизменного. С этим представлением связана концепция естественных мест. Существует пять видов материи, и все они имеют свои естественные места в пределах нашего мира: элемент земли — в самом центре мира, далее следуют естественные места элементов воды, воздуха, огня, эфира.

Первые четыре элемента составляли подлунный мир, эфир — надлунный. Если элемент подлунного мира вывести из своего естественного места, он будет стремиться попасть на своё естественное место. Так, если поднять горсть земли, естественным для неё будет движение вертикально вниз, если разжечь огонь — вертикально вверх. Поскольку элементы земли и воды в своем естественном движении стремились вниз, к центру мира, они считались абсолютно тяжелыми; элементы воздуха и огня стремились вверх, к границе подлунной области, поэтому они считались абсолютно лёгкими. При достижении естественного места движение элементов подлунного мира прекращается. Все качественные изменения в подлунном мире сводились именно к этому свойству происходящих в нём механических движений. Элементы, стремящиеся вниз (земля и вода) являются тяжелыми, стремящиеся вверх (воздух и огонь) — лёгкими. Наоборот, для элемента надлунного мира (эфира) было характерно равномерное движение по окружности вокруг центра мира, вечное, поскольку на окружности нет никаких граничных точек; понятия тяжести и легкости к надлунному миру неприменимы.

Первые четыре элемента составляли подлунный мир, эфир — надлунный. Если элемент подлунного мира вывести из своего естественного места, он будет стремиться попасть на своё естественное место. Так, если поднять горсть земли, естественным для неё будет движение вертикально вниз, если разжечь огонь — вертикально вверх. Поскольку элементы земли и воды в своем естественном движении стремились вниз, к центру мира, они считались абсолютно тяжелыми; элементы воздуха и огня стремились вверх, к границе подлунной области, поэтому они считались абсолютно лёгкими. При достижении естественного места движение элементов подлунного мира прекращается. Все качественные изменения в подлунном мире сводились именно к этому свойству происходящих в нём механических движений. Элементы, стремящиеся вниз (земля и вода) являются тяжелыми, стремящиеся вверх (воздух и огонь) — лёгкими. Наоборот, для элемента надлунного мира (эфира) было характерно равномерное движение по окружности вокруг центра мира, вечное, поскольку на окружности нет никаких граничных точек; понятия тяжести и легкости к надлунному миру неприменимы.

Аристотель утверждал, что всё, что движется, приводится в движение чем-нибудь внешним, которое, в свою очередь, также чем-то движется, и так далее, пока мы не дойдем до двигателя, который сам по себе неподвижен. Таким образом, если небесные светила движутся посредством сфер, к которым они прикреплены, то эти сферы приводятся в движение двигателями, которые сами по себе неподвижны. За каждое небесное тело ответственно несколько «неподвижных двигателей», по числу сфер, которые его несут. Сфера неподвижных звёзд должна иметь только один двигатель, поскольку она совершает лишь одно движение — суточное вращение вокруг оси. Поскольку эта сфера охватывает весь мир, соответствующий двигатель и является в конечном итоге источником всех движений во Вселенной. Все неподвижные двигатели разделяют те же качества, что и Перводвигатель: они являются нематериальными бестелесными образованиями и представляют собой чистый разум (латинские средневековые учёные называли их интеллигенциями).

Первыми пропагандистами учения Аристотеля в арабском мире были Абу Йусуф Йакуб ал-Кинди (ок. 800—870), Абу Наср Мухаммад ал-Фараби (ок. 870—950), Абу Али ибн Сина (Авиценна) (980—1037). Наиболее знаменитым перипатетиком не только исламского мира, но и всего Средневековья был Мухаммад Ибн Рушд из Андалусии (1126—1198), известный также под именем Аверроэс. Большое значение для распространения идей Аристотеля сыграли сочинения иудейского мыслителя из Андалусии Моше бен Маймона (1135—1204), более известного как Маймонид.

Одной из проблем, стоящих перед арабскими комментаторами, было согласование учения Аристотеля с догматами ислама. Так, Авиценна одним из первых отождествил аристотелевские неподвижные двигатели с ангелами. По его мнению, с каждой небесной сферой ассоциируются две духовные сущности. Во-первых, это душа, которая привязана к сфере и движется вместе с нею. Во-вторых, это интеллигенция, или ангел — неподвижный двигатель, отдельный от сферы. Причиной движения сферы является любовь её души к своему неподвижному двигателю, заставляющая душу стремиться к объекту своего вожделения и перенося в этом движении сферу по кругу[21]. Мнение об одушевленности небесных сфер и/или светил было широко распространено среди философов ислама.

Вместе с тем, некоторые ученые выражали сомнения в ряде основных положений учения Аристотеля. Так, до нас дошла переписка между двумя выдающимися учеными — ал-Бируни и Авиценной, в ходе Бируни высказал мнение, что тяжесть свойственна всем телам во Вселенной, а не только телам подлунного мира, а также счёл возможным существование пустоты и других миров.

Порядок следования и расстояния до светил

За исключением тех немногих астрономов и философов, кто отвергал теорию эпициклов в пользу теории концентрических сфер, большинство арабских астрономов определяли конфигурацию Космоса на основе теории вложенных сфер. У них даже сложился особый жанр, хэй’а (что можно перевести как космография), посвященный её изложению. Вслед за греками арабы полагали, что расстояние до планеты определяется сидерическим периодом её движения: чем дальше от Земли планета, тем больше сидерический период. Согласно теории вложенных сфер, максимальное расстояние от Земли до каждой из планет равно минимальному расстоянию до следующей по удаленности планеты. Так, в Книге об элементах науки о звёздах багдадского астронома IX в. ал-Фаргани приводятся следующие оценки максимальных расстояний до планет и их размеров (и то, и другое выражено в радиусах Земли)[22]:

| Расстояние | Радиус | |

| Луна | <math>64\tfrac{1}{6}</math> | <math>1:3\tfrac{2}{5}</math> |

| Меркурий | <math>167</math> | <math>\tfrac{1}{28}</math> |

| Венера | <math>1120</math> | <math>1:3\tfrac{1}{3}</math> |

| Солнце | <math>1220</math> | <math>5\tfrac{1}{2}</math> |

| Марс | <math>8876</math> | <math>1\tfrac{1}{6}</math> |

| Юпитер | <math>14405</math> | <math>4\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{16}</math> |

| Сатурн | <math>20110</math> | <math>4\tfrac{1}{2}</math> |

Сразу за Сатурном располагалась сфера неподвижных звёзд, расстояний до которых, таким образом, превосходили радиус Земли всего лишь чуть больше чем в 20 тысяч раз.

Проблема этой схемы была связана с Солнцем, Меркурием и Венерой. Эти светила можно было располагать в произвольном порядке, поскольку все они имели одинаковые периоды движения по зодиаку, равные одному году. Птолемей полагал, что сначала идут Меркурий и Венера и только потом Солнце, которое, таким образом, находилось посередине планетной системы. Это мнение оспорил астроном Джабир ибн Афлах (Андалусия, XII в.), согласно которому Меркурий и Венера располагаются дальше Солнца. Основанием для этого вывода было следующее соображение: у Меркурия и Венеры, как и у всех планет, горизонтальные параллаксы неизмеримо малы; но согласно теории вложенных сфер Меркурий располагается сразу за Луной, горизонтальный параллакс которой вполне доступен измерению; следовательно, у Меркурия он также должен быть измерим. Если же он слишком мал для измерения, то Меркурий должен располагаться дальше Солнца. То же самое относилось и к Венере. Некоторые другие астрономы приходили к такому же выводу на основании других соображений: если Меркурий и Венера находятся ближе к Земле, чем Солнце, то они должны показывать фазы, как и Луна, но поскольку фазы этих планет никогда не наблюдались, то они должны отстоять от нас дальше Солнца. Однако эта трудность снималась, если планеты являются самосветящимися телами; такого мнения придерживались Авиценна, Ибн ал-Хайсам, ал-Бируни, ал-Битруджи.

Проблема этой схемы была связана с Солнцем, Меркурием и Венерой. Эти светила можно было располагать в произвольном порядке, поскольку все они имели одинаковые периоды движения по зодиаку, равные одному году. Птолемей полагал, что сначала идут Меркурий и Венера и только потом Солнце, которое, таким образом, находилось посередине планетной системы. Это мнение оспорил астроном Джабир ибн Афлах (Андалусия, XII в.), согласно которому Меркурий и Венера располагаются дальше Солнца. Основанием для этого вывода было следующее соображение: у Меркурия и Венеры, как и у всех планет, горизонтальные параллаксы неизмеримо малы; но согласно теории вложенных сфер Меркурий располагается сразу за Луной, горизонтальный параллакс которой вполне доступен измерению; следовательно, у Меркурия он также должен быть измерим. Если же он слишком мал для измерения, то Меркурий должен располагаться дальше Солнца. То же самое относилось и к Венере. Некоторые другие астрономы приходили к такому же выводу на основании других соображений: если Меркурий и Венера находятся ближе к Земле, чем Солнце, то они должны показывать фазы, как и Луна, но поскольку фазы этих планет никогда не наблюдались, то они должны отстоять от нас дальше Солнца. Однако эта трудность снималась, если планеты являются самосветящимися телами; такого мнения придерживались Авиценна, Ибн ал-Хайсам, ал-Бируни, ал-Битруджи.

Споры среди астрономов шли и по вопросу о том, к какой сфере относится Млечный Путь. Аристотель полагал, что этот феномен имеет метеорологический характер, относясь к «подлунному» миру. Однако многие ученые утверждали, что эта теория противоречит наблюдениям, поскольку в этом случае у Млечного Пути должен наблюдаться горизонтальный параллакс, что не имеет места в действительности. Сторонниками такой точки зрения были Ибн ал-Хайсам, ал-Бируни, Ибн Баджа, ат-Туси[23]. Так, ал-Бируни считал доказанным, что Млечный Путь является «собранием бесчисленных туманных звёзд», что практически совпадает с точкой зрения Демокрита. Он обосновывал это мнение существованием «сдвоенных звёзд» и «кустов звёзд», изображения которых на взгляд неискушенного наблюдателя сливаются, образуя одну «туманную звезду»[24].

Некоторые мыслители (Абу Бакр ар-Рази, Абу-л Баракат ал-Багдади) считали Вселенную бесконечной, не ограниченной сферой неподвижных звёзд.

«Андалусийский бунт»

В области космологии ученые стран ислама были сторонниками геоцентрической системы мира. Однако велись споры насчет того, какой её вариант следует предпочесть: теорию гомоцентрических сфер или теорию эпициклов.

В области космологии ученые стран ислама были сторонниками геоцентрической системы мира. Однако велись споры насчет того, какой её вариант следует предпочесть: теорию гомоцентрических сфер или теорию эпициклов.

В XII — начале XIII столетия теория эпициклов подверглась массированной атаке со стороны арабских философов и ученых Андалусии. Это движение иногда называется «Андалусийским бунтом»[25]. Его основателем был Мухаммад ибн Баджа, известный в Европе как Авемпац (ум. 1138), дело продолжил его ученик Мухаммад ибн Туфайл (ок. 1110—1185) и ученики последнего Hyp ад-Дин ал-Битруджи (ум. ок. 1185 или 1192 г.) и Аверроэс; к их числу можно отнести и Маймонида, представителя иудейской общины Андалусии. Эти ученые были убеждены, что теория эпициклов, несмотря на все её преимущества с математической точки зрения, не соответствует действительности, поскольку существование эпициклов и эксцентрических деферентов противоречит физике Аристотеля, согласно которой единственным центром вращения небесных светил может быть только центр мира, совпадающий с центром Земли.

Ибн Баджа пытался построить теорию планетной системы, основанную на модели эксцентров, но без эпициклов. Однако с точки зрения ортодоксального аристотелизма эксцентры ничем не лучше эпициклов. Ибн Туфайл и Аверроэс видели решение проблем астрономии в возвращении к теории гомоцентрических сфер. Кульминацией «Андалусийского бунта» как раз и явилось создание ал-Битруджи нового варианта этой теории[26]. Однако эта теория находилась в полном разрыве с наблюдениями и не смогла стать основой астрономии.

«Марагинская революция»

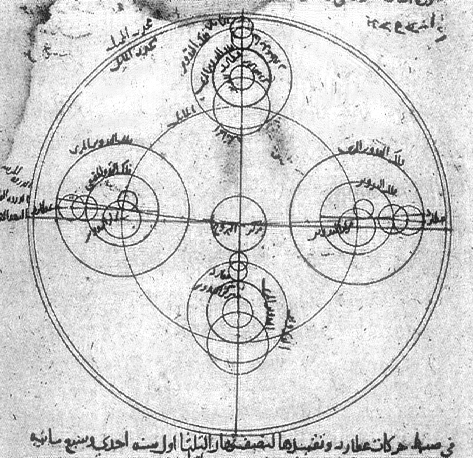

Однако и модель эпициклов в её птолемеевском варианте (теории бисекции эксцентриситета) не могла полностью удовлетворить астрономов. В этой теории для объяснения неравеномерности движения планет заставила предполагается, что движение центра эпицикла по деференту выглядит равномерным при наблюдении не из центра деферента, но некоторой точки, которая называется эквантом, или уравнивающей точкой. При этом Земля также находится не в центре деферента, а смещена в сторону симметрично точке экванта относительно центра деферента. В теории Птолемея угловая скорость центра эпицикла относительно экванта неизменна, а при наблюдении из центра деферента угловая скорость центра эпицикла при движении планеты меняется. Это противоречит общей идеологии докеплеровой астрономии, согласно которой все движения небесных тел слагаются из равномерных и круговых.

Однако и модель эпициклов в её птолемеевском варианте (теории бисекции эксцентриситета) не могла полностью удовлетворить астрономов. В этой теории для объяснения неравеномерности движения планет заставила предполагается, что движение центра эпицикла по деференту выглядит равномерным при наблюдении не из центра деферента, но некоторой точки, которая называется эквантом, или уравнивающей точкой. При этом Земля также находится не в центре деферента, а смещена в сторону симметрично точке экванта относительно центра деферента. В теории Птолемея угловая скорость центра эпицикла относительно экванта неизменна, а при наблюдении из центра деферента угловая скорость центра эпицикла при движении планеты меняется. Это противоречит общей идеологии докеплеровой астрономии, согласно которой все движения небесных тел слагаются из равномерных и круговых.

Мусульманские астрономы (начиная с ибн ал-Хайсама, XI век) отметили ещё одну, чисто физическую трудность теории Птолемея. Согласно теории вложенных сфер, которую развивал и сам Птолемей, движение центра эпицикла по деференту представлялось как вращение некоторой материальной сферы. Однако совершенно невозможно представить себе вращение твердого тела вокруг оси, проходящей через её центр, чтобы скорость вращения была неизменной относительно некоторой точки за пределами оси вращения.

С целью преодоления этой трудности астрономами стран ислама были разработаны ряд моделей движения планет, альтернативных птолемеевской (хотя они также были геоцентрическими). Первые из них были разработаны во второй половине XIII века астрономами знаменитой Марагинской обсерватории, благодаря чему и вся деятельность по созданию нептолемеевских планетных теорий иногда называется «Марагинской революцией». В числе этих астрономов были организатор и первый директор этой обсерватории Насир ад-Дин ат-Туси, его ученик Кутб ад-Дин аш-Ширази, главный конструктор приборов этой обсерватории Муаййад ад-Дин ал-Урди и другие. Эту деятельность продолжили восточные астрономы более позднего времени[27]: Мухаммад ибн аш-Шатир (Сирия, XIV в.), Джамшид Гияс ад-Дин ал-Каши Ала ад-Дин Али ибн Мухаммад ал-Кушчи (Самарканд, XV в.), Мухаммад ал-Хафри (Иран, XVI в.) и др.

Согласно этим теориям, движение относительно точки, соответствовавшей птолемеевскому экванту, выглядело равномерным, но вместо неравномерного движения по одной окружности (как это имело место у Птолемея) средняя планета двигалась по комбинации равномерных движений по нескольким окружностям[28]. Поскольку каждое из этих движений было равномерным, оно моделировалось вращением твёрдых сфер, что устраняло противоречие математической теории планет с её физическим фундаментом. С другой стороны, эти теории сохраняли точность теории Птолемея, поскольку при наблюдении из экванта движение по прежнему выглядело равномерным, а результирующая пространственная траектория средней планеты практически не отличалась от окружности.

В теории ибн аш-Шатира, кроме того, предполагалось, что деферент является не эксцентричным, как у Птолемея, а имеет своим центром Землю[29]. Это было сделано для частичного устранения противоречий с философией Аристотеля, отмеченных адептами «Андалусийского бунта». В отличие от этих учёных, ибн аш-Шатир не видел проблемы в существовании эпициклов; по его мнению, эфир, из которого предполагались состоящими все небесные сферы, так или иначе не может быть полностью однородным, ведь там должны быть некоторые неоднородности, которые наблюдаются с Земли как небесные светила. Но если допускается неоднородность эфира, то нет никакого противоречия в существовании там вращений со своими собственными центрами, отвечающими за эпициклы.

Ибн аш-Шатир отиметил также, что теория птолемеева теория движения Луны не может соответствовать действительности, поскольку из неё следует, что видимый размер лунного диска должен меняться почти в два раза. Он создал собственную лунную теорию, свободную от этого недостатка[30]. Кроме того, собственные измерения неравенства времен года и углового радиуса Солнца побудили его создать новую теорию движения Солнца[31].

Выход за пределы геоцентризма

Неподвижность Земли была одним из постулатов геоцентрической системы мира. Почти все ученые стран ислама (за небольшими исключениями) были с этим согласны, но споры велись о том, как это можно обосновать. Наиболее распространены были две позиции. Ряд ученых (ал-Бируни, Кутб ад-Дин аш-Ширази и др.) полагал, что неподвижность Земли удостоверяется сугубо эмпирическими доводами, типа вертикальности траекторий падающих камней. Другие ученые (Авиценна, ат-Туси и др.) считали, что все физические явления на движущейся и на неподвижной Земли протекали бы одинаково. Некоторые ученые (имена которых до нас не дошли) нашли правильный способ опровержения основного довода против вращения Земли: вертикальности траекторий падающих тел. По существу, при этом был высказан принцип суперпозиции движений, согласно которому любое перемещение можно разложить на два или несколько составляющих: по отношению к поверхности вращающейся Земли падающее тело двигается по отвесной линии, но точка, являющаяся проекцией этой линии на поверхность Земли, переносится бы её вращением. Об этом свидетельствует ал-Бируни, который сам, однако, склонялся к неподвижности Земли[32]. Неподвижность Земли при этом обосновывалась ссылкой на аристотелевское учение о движении, согласно которому естественным движением элемента земли является движение по вертикальным линиям, а не вращательное движение, а одно тело, по Аристотелю, не может принимать участие в двух движениях одновременно.

Такая точка зрения в странах ислама встречала значительное сопротивление ортодоксальных богословов, которые отвергали любые натурфилософские теории как противоречащие тезису о всемогуществе Аллаха. В связи с этим особую позицию занял Али ал-Кушчи[2]. С одной стороны, он утверждал, что постулаты астрономии могут быть обоснованы только на основании геометрии и астрономических наблюдений без привлечения учения Аристотеля. С другой стороны, он соглашался, что никакой опыт не может быть использован для обоснования неподвижности Земли. Следовательно, делает вывод ал-Кушчи, отвергать её вращение нет никаких оснований:

Такая точка зрения в странах ислама встречала значительное сопротивление ортодоксальных богословов, которые отвергали любые натурфилософские теории как противоречащие тезису о всемогуществе Аллаха. В связи с этим особую позицию занял Али ал-Кушчи[2]. С одной стороны, он утверждал, что постулаты астрономии могут быть обоснованы только на основании геометрии и астрономических наблюдений без привлечения учения Аристотеля. С другой стороны, он соглашался, что никакой опыт не может быть использован для обоснования неподвижности Земли. Следовательно, делает вывод ал-Кушчи, отвергать её вращение нет никаких оснований:

Считают, что суточное движение светил на запад возникает с действительным движением самой Земли с запада на восток. Поэтому нам кажется, что светила восходят на востоке и заходят на западе. Такое ощущение бывает у наблюдателя, сидящего на корабле, движущемся по реке. Наблюдателю известно, что берег воды неподвижен. Но ему кажется, что берег движется по направлению, противоположному направлению корабля[33].

Спустя несколько десятилетий в заочную полемику с ал-Кушчи вступил астроном ал-Бирджанди. Он справедливо заметил, что некоторые положения теории вложенных сфер не могут быть обоснованы без привлечения натуральной философии: то, что небесные сферы не могут проникать друг в друга, что они совершают равномерное вращение и т. п. Таким образом, невозможно отвергать физику Аристотеля, не ставя под сомнение и всей астрономии. Однако даже в начале XVII века учёный и теолог Баха ад-Дин ал-Амили отмечал, что возможность вращения Земли вокруг оси не опровергнута наукой[34].

Вероятно, самаркандские учёные разрабатывали и другие теории, противоречащие общепринятой геоцентрической системе мира. Так, известный астроном Кази-заде ар-Руми (учитель Улугбека) писал:

Некоторые ученые считают, что Солнце находится в середине орбит планет. Та планета, которая движется медленнее, чем другая, дальше удалена от Солнца. Её расстояние будет больше. Наиболее медленно движущаяся планета находится на наибольшем расстоянии от Солнца[35].

По-видимому, здесь описывается гео-гелиоцентрическая система мира, аналогичная системе Тихо Браге. Некоторые астрономы Самарканда высказывали также предположение, что Земля является центром не всей Вселенной, а только центром тяжёлых тел; рассматривалась возможность перемещения центра Земли[36].

Наконец, некоторые учёные (ал-Бируни, Фахр ад-Дин ар-Рази) считали возможным существование за пределами нашего мира других миров[37]. Таким образом, Земля, оставаясь центром нашего мира, лишалась выделенного статуса во Вселенной в целом.

Астрономия и астрология

Многие исламские правители поддерживали астрономию исключительно благодаря тому, что она является математическим фундаментом астрологии. По этой причине большинству арабских астрономов приходилось также заниматься составлением гороскопов. Величайшим астрологом в Средневековье считался перс Абу Машар (IX в.), его сочинения многократно переводились на латынь[38]. Трудно сказать, однако, действительно ли большинство исламских астрономов верили в астрологию, или составляли гороскопы только с целью зарабатывания средств к существованию. Большинство теоретических сочинений персидских астрономов написаны на интернациональном научном языке, то есть по-арабски, в то время как зиджи (посвященные в основном прикладным, в том числе астрологическим вопросам) — на персидском, скорее всего для того, чтобы их могли понимать придворные астрологи, не искушенные в сугубо теоретических вопросах[39]. Таким образом, астрономы и астрологи составляли различные, хотя и перекрывающиеся профессиональные сообщества. Некоторые астрономы и философы (в частности, ал-Фараби, Сабит ибн Корра, ал-Бируни, Авиценна, Ибн ал-Хайсам, Аверроэс) критиковали астрологию за её недостоверность[40]. С другой стороны, такие выдающиеся астрономы, как Насир ад-Дин ат-Туси и Улугбек, по видимому, искренне верили в астрологию.

Необходимо добавить, что иногда связь с астрологией оказывала негативную услугу астрономии, поскольку астрология была одним из основных объектов атаки религиозных фундаменталистов.

Влияние арабской астрономии на европейскую науку Средневековья и эпохи Возрождения

Вплоть до конца X века уровень астрономии на католическом Западе оставался весьма невысоким. Достаточно сказать, что источником астрономической информации для западно-христианских авторов раннего Средневековья были не труды профессиональных астрономов или философов, а сочинения беллетристов или комментаторов типа Плиния, Макробия, Халкидия или Марциана Капеллы.

Вплоть до конца X века уровень астрономии на католическом Западе оставался весьма невысоким. Достаточно сказать, что источником астрономической информации для западно-христианских авторов раннего Средневековья были не труды профессиональных астрономов или философов, а сочинения беллетристов или комментаторов типа Плиния, Макробия, Халкидия или Марциана Капеллы.

Первые профессиональные труды по астрономии на латыни являлись переводами с арабского. Начало знакомства с мусульманской наукой пришлось на вторую половину X века. Так, французский преподаватель астрономии Герберт Аврилакский (ок. 946—1003)[41] совершил путешествие в Испанию (южная часть которой, Андалусия, в то время была оккупирована арабами), где он приобрел несколько арабских астрономических и математических манускриптов, некоторые из которых он перевел на латынь. Всплеск переводческой деятельности пришёлся на XII век. Одним из наиболее активных деятелей этого движения был итальянец Герард Кремонский (ок. 1114—1187), который перевел с арабского на латынь более 70 книг, среди которых Альмагест Птолемея[42], Начала Евклида, Сферика Феодосия, Физика и О Небе Аристотеля. Наиболее популярный из университетских учебников по астрономии (Трактат о сфере Сакробоско, начало XIII века) был составлен на основе Книги об элементах науки о звёздах ал-Фаргани.

Европейская астрономия вышла на уровень мусульманской только в XV веке благодаря деятельности венских астрономов Пурбаха и Региомонтана[43]. Не исключено, что причина этого рассвета связана с тем, что европейским учёным стали доступны труды астрономов, связанных с Марагинской и Самаркандской школами. В частности, в региомонтановом Сокращенном изложении «Альмагеста» приводится доказательство того, что для всех планет теория эпициклов математически эквивалентна теории подвижного эксцентра, в то время как Птолемей был убежден, что вторая из них не может быть использована для объяснения попятных движений внутренних планет. Но на несколько десятилетий раньше Региомонтана аналогичное доказательство обнародовал ал-Кушчи, причём используя для иллюстрций практически те же чертежи c теми же обозначениями, что и венский учёный[44]. В то же время, ряд итальянских учёных XVI века предпринял нападки на теорию Птолемея, руководствуясь теми же соображениями, что и Аверроэс[45].

Не исключено, что при создании своей гелиоцентрической системы мира Николай Коперник использовал труды, составляющие часть «марагинской революции». На это указывают следующие обстоятельства[46]:

Не исключено, что при создании своей гелиоцентрической системы мира Николай Коперник использовал труды, составляющие часть «марагинской революции». На это указывают следующие обстоятельства[46]:

- Коперник указывает, что неудовлетворённость этой теорией является одним из оснований для разработки новой системы мира; уникальной особенностью деятелей «марагинской революции» является их отказ от птолемеевой теории экванта как нарушающей принцип равномерности круговых движений во Вселенной[47];

- Для решения проблемы экванта Коперник применяет те же математические построения, что и учёные Марагинской обсерватории (Насир ад-Дин ат-Туси, Кутб ад-Дин аш-Ширази, Муаййад ад-Дин ал-Урди), часто используя те же обозначения точек в геометрических чертежах, что и ат-Туси[48];

- Коперниковы теории движения Луны и Меркурия полностью эквивалентны разработанным ибн аш-Шатиром (за тем исключением, что в теории Меркурия Коперник использует гелиоцентрическую систему отсчета)[49];

- Обосновывая, что вращение Земли вокруг оси не может повлиять на ход земных экспериментов, Коперник использует те же термины, что Насир ад-Дин ат-Туси[50].

Однако пути проникновения теорий мусульманских астрономов в ренессансную Европу пока неясны. Не исключено, что роль «передаточного звена» сыграла Византия, некоторые ученые которой проходили обучение в исламских астрономических школах. Так, в Тебризе изучал астрономию уроженец Константинополя Григорий Хиониад (1240/50 — ок. 1320), который перевел на греческий планетные таблицы Марагинской обсерватории и несколько других астрономических трактатов мусульманских ученых; в своем сочинении Схемы звёзд Хиониад описал планетные теории ат-Туси и ибн аш-Шатира. Впоследствии это сочинение попало в Италию и в принципе могло быть известным европейским астрономам эпохи Возрождения. Важную роль в распространении арабских астрономических теорий мог сыграть Виссарион Никейский, переехавший в Европу из захваченного турками Константинополя и ставший кардиналом католической церкви[47].

Закат астрономии в странах ислама

Наука в исламских странах продолжала развиваться вплоть до середины XVI века, когда работали крупные астрономы Такиюддин аш-Шами, ал-Бирджанди, ал-Хафри. Хотя квалифицированные исследователи встречались и в более позднее время[51], начиная с конца этого столетия в исламской науке началась длительная эпоха застоя. Часто встречается утверждение, что ответственность следует возложить на критику «древних наук» со стороны влиятельнейшего богослова ал-Газали. Однако, во-первых, уже после второй половины XII века, когда работал ал-Газали, имел место новый расцвет астрономии, связанный с деятельностью Марагинской и Самаркандской обсерватории, и во вторых, критика с богословских позиций иногда имела и положительные результаты, поскольку содействовала освобождению астрономии от пут учения Аристотеля[52]. О причинах многовекового застоя в науке мусульманских стран ещё предстоит разобраться историкам. По мнению известного историка науки Эдварда Гранта, в целом, причины этого застоя следует искать в слабой институализации светских наук в исламском обществе[53].

Значение астрономии в странах ислама для дальнейшего развития науки

Арабская астрономия явилась необходимым этапом в развитии науки о небе. Учёные мусульманского мира усовершенствовали ряд астрономических приборов и изобрели новые, что позволило им существенно повысить точность определения ряда астрономических параметров, без чего дальнейшее развитие астрономии было бы затруднено. Они положили начало традиции построения специализированных научных учреждений — астрономических обсерваторий. Наконец, именно учёные стран ислама впервые выдвинули фундаментальное требование: астрономическая теория является частью физики. Последовательная реализация этой программы привела к созданию гелиоцентрической системы мира Коперником, открытию законов планетных движений Кеплером, установлению механизма действия центральных силы Гуком и, наконец, открытию закона всемирного тяготения Ньютоном.

См. также

Напишите отзыв о статье "Астрономия исламского Средневековья"

Примечания

- ↑ Это отражает то, что арабское происхождение имеет ряд астрономических терминов (например, зенит, азимут), названия многих ярких звёзд (Бетельгейзе, Мицар, Альтаир и др.). Подробнее см., например, Карпенко 1981, с. 57; Розенфельд 1970.

- ↑ 1 2 Ragep 2001a, b.

- ↑ Saliba 1994.

- ↑ Ragep 2001b, p. 54.

- ↑ См., например, Бируни, Избр. соч., т. V, часть 1, с. 71.

- ↑ Ragep 2001b, p. 53.

- ↑ Ragep 2001b, pp. 62, 68.

- ↑ Sayili 1981.

- ↑ Мамедбейли 1961.

- ↑ [www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=946 Tekeli 2008.]

- ↑ Kennedy 1947, 1950, 1951, 1952.

- ↑ [muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=899 Salim T. S. Al-Hassani, Al-Jazari’s Castle Water Clock: Analysis of its Components and Functioning.]

- ↑ [muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=947 Salim T. S. Al-Hassani, The Astronomical Clock of Taqi Al-Din: Virtual Reconstruction.]

- ↑ См., например, таблицы из работ [crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/3num/V3pap15.htm Эгамбердиев и Коробова 1997], Thurston 2004.

- ↑ Куртик 1986.

- ↑ Принцип действия камеры-обскуры открыл каирский физик, математик и астроном Ибн ал-Хайсам.

- ↑ Saliba 1996, pp. 88—90.

- ↑ Розенфельд и др. 1973, с. 79—82; Рожанская 1978, с. 292—301.

- ↑ King 2008.

- ↑ Это относится, например, к [naturalhistory.narod.ru/Person/Srednevek/Horezmi/Horezmi_Ogl.htm зиджу ал-Хорезми] (IX в.).

- ↑ Grant 1997.

- ↑ Dreyer 1906, p. 257, 258.

- ↑ Heidarzadeh 2008, pp. 24-28.

- ↑ Бируни, Избр. соч., т. V, часть 2, с. 253—254.

- ↑ Sabra 1984.

- ↑ Рожанская 1976, с. 264—267.

- ↑ Saliba 1991.

- ↑ Рожанская 1976, с. 268—286; Kennedy 1966; Saliba 1991, 1996.

- ↑ Roberts and Kennedy 1959.

- ↑ Roberts 1957; Saliba 1996, p. 100—103.

- ↑ Saliba 1996, p. 87-90.

- ↑ [naturalhistory.narod.ru/Person/Lib/Biruni_1/N_1.htm Бируни, Канон Мас’уда, кн.1, гл.1]

- ↑ Джалалов 1958, с. 383.

- ↑ [islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Amili_BEA.pdf Hashemipour B., ʿĀmilī: Bahāʾ al‐Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn al‐ʿĀmilī] (The Biographical Encyclopedia of Astronomers, p. 42.)

- ↑ Джалалов 1958, с. 382.

- ↑ Там же, с. 383.

- ↑ Розенфельд и др. 1973, с. 218—219; Setia 2004.

- ↑ [www.wdl.org/ru/item/2998/ Введение в астрономию, содержащее восемь отдельных книг Абу Машара Абалаха] (1506). Проверено 16 июля 2013. [www.webcitation.org/6IEBh7RsQ Архивировано из первоисточника 19 июля 2013].

- ↑ Saliba 2004, p. 815—816.

- ↑ Розенфельд и др. 1973, с. 122—126; Sayili 1981, pp. 30—35; Saliba 1994; Ragep 2001b, p. 52.

- ↑ В 999 году был избран римским папой под именем Сильвестра II.

- ↑ Само название основного труда Птолемея, общепринятое в наше время, является калькой с арабского.

- ↑ Исключением является работавший во Франции выдающийся астроном XIV века Герсонид. Однако он занимает особое место в истории науки: он относится не к европейской (западно-христианской), а к иудейской культуре, а в астрономии продолжал традиции арабских астрономов Андалусии.

- ↑ Ragep 2005.

- ↑ Barker 1999.

- ↑ См. обзоры Ragep 2007, Guessoum 2008.

- ↑ 1 2 Ragep 2007.

- ↑ Hartner 1973.

- ↑ Saliba 2007.

- ↑ Ragep 2001a.

- ↑ Так, в XVII веке иранский теолог и учёный-энциклопедист Баха ад-Дин ал-Амили, рассматривая вопрос о возможности вращения Земли, пришёл к выводу, аналогичному выводу Али ал-Кушчи: астрономы и философы не представили достаточных аргументов, доказывающих неподвижность Земли (Hashemipour 2007).

- ↑ Ragep 2001b; [humanities.uchicago.edu/orgs/institute/sawyer/archive/islam/dallal.html Dallal, The Interplay of Science and Theology].

- ↑ Grant, 2008.

Литература

- Бируни. [www.astro-cabinet.ru/library/Biruni_1/N_1.htm Избранные сочинения, T. V, ч. 1 и 2]. — Ташкент: Фан, 1973.

- Булатов М. С. [www.astro-cabinet.ru/library/IAI_18/Iai_Ogl.htm Обсерватория Улугбека в Самарканде] // Историко-астрономические исследования, вып. XVIII. — М., 1986. — С. 199—216.

- Гингерич О. Средневековая астрономия в странах ислама // В мире науки. — 1986, № 4. — С. 16—26.

- Джалалов Г. Д. [www.astro-cabinet.ru/library/IAI_4/Iai_Ogl.htm Некоторые замечательные высказывания астрономов Самаркандской обсерватории] // Историко-астрономические исследования, вып. IV. — М., 1958. — С. 381-386.

- Карпенко Ю. А. [dwl.alleng.ru/d_ar/astr/astr022.zip Названия звёздного неба]. — М.: Наука, 1981. — 184 с.

- Кары-Ниязов Т. Н. [www.astro-cabinet.ru/library/Ulugbek_schk/Index.htm Астрономическая школа Улугбека]. — Москва-Ленинград: АН СССР, 1950.

- Климишин И. А. Открытие Вселенной. — Москва: Наука, 1987.

- Куртик Г. Е. [www.astro-cabinet.ru/library/IAI_18/Iai_Ogl.htm Теория восхождения и нисхождения Сабита ибн Корры. К проблеме взаимоотношения теории и наблюдений] // Историко-астрономические исследования, вып. XVIII. — М., 1986. — С. 111—150.

- Куртик Г. Е. Астрономия стран ислама // История науки и техники. — 2003. — № 9. — С. 47—59.

- Мамедбейли Г. Д. Основатель Марагинской обсерватории Насирэддин Туси. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1961.

- Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. [naturalhistory.narod.ru/Person/Modern/Matvievskaja/Matv_ogl_1.htm Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.)]. — М.: Наука, 1983.

- Паннекук А. [www.astro-cabinet.ru/library/Pannekuk/Index.htm История астрономии]. — М.: Наука, 1966.

- Рожанская М. М. Механика на средневековом Востоке. — Москва: Наука, 1976.

- Розенфельд Б. А., Рожанская М. М., Соколовская З. К. [www.astro-cabinet.ru/library/Biruni/Index.htm Абу-р-Райхан Ал-Бируни, 973—1048]. — Москва: Наука, 1973.

- Розенфельд Б. А. [hbar.phys.msu.su/gorm/ahist/arabastr.htm Астрономия стран ислама] // Историко-астрономические исследования, вып. XVII. — М., 1984. — С. 67—122.

- Розенфельд Б. [kvant.mccme.ru/1970/10/otkuda_proizoshli_nazvaniya_zv.htm Откуда произошли названия звёзд и созвездий] // Квант. — 1970. — № 10. — С. 32–36.

- Таги-Заде А. К., Вахабов С. А. [www.astro-cabinet.ru/library/IAI_12/Iai_12_Ogl.htm Астролябии средневекового Востока] // Историко-астрономические исследования, вып. XII. — М., 1975. — С. 169—204.

- Эгамбердиев Ш. А., Коробова З. Б. [www.astronet.ru/db/msg/1187490 Учёный на троне] // Вселенная и мы. — 1997. — Т. № 3. — С. 76—81.

- Barker P. [articles.adsabs.harvard.edu/full/1999JHA....30..343B Copernicus and the Critics of Ptolemy] // Journal for the History of Astronomy. — 1999. — Vol. 30. — P. 343—358.

- Dreyer J. L. E. [www.archive.org/details/historyofplaneta00dreyuoft History of the planetary systems from Thales to Kepler]. — Cambridge University Press, 1906.

- Evans J. The History and Practice of Ancient Astronomy. — New York: Oxford University Press, 1998.

- Fazlıoğlu İ. [www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/The_Samarqand_Mathematical-Astronomical_School.pdf The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science] // Journal for the History of Arabic Science. — 2008. — Vol. 14. — P. 3—68.

- Grant E. [articles.adsabs.harvard.edu/full/1997JHA....28..147G The Medieval Cosmos: Its Structure and Operation] // Journal for the History of Astronomy. — 1997. — Vol. 28. — P. 147—167.

- Grant E. [i-epistemology.net/philosophy/87-the-fate-of-ancient-greek-natural-philosophy-in-the-middle-ages-islam-and-western-christianity-.pdf The Fate of Ancient Greek Natural Philosophy in the Middle Ages: Islam and Western Christianity] // The Review of Metaphysics. — 2008. — Vol. 61. — P. 503-526.

- Guessoum N. [adsabs.harvard.edu/abs/2008Obs...128..231G Copernicus and Ibn Al-Shatir: does the Copernican revolution have Islamic roots?] // The Observatory. — 2008. — Vol. 128. — P. 231—239.

- Hartner W. Copernicus, the Man, the Work, and its History // Proceedings of the American Philosophical Society. — 1973. — Vol. 117. — P. 413—422.

- Hashemipour B. [islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Amili_BEA.htm Bahā’ al-Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn al-Āmilī] // in: The Biographical Encyclopedia of Astronomers. — Springer, 2007.

- Heidarzadeh T. A history of physical theories of comets, from Aristotle to Whipple. — Springer, 2008.

- Kennedy E. S. Al-Kashi's Plate of Conjunctions // Isis. — 1947. — Vol. 38. — P. 56–59. — DOI:10.1086/348036.

- Kennedy E. S. A Fifteenth-Century Planetary Computer: al-Kashi's "Tabaq al-Manateq" I. Motion of the Sun and Moon in Longitude // Isis. — 1950. — Vol. 41. — P. 180–183. — DOI:10.1086/349146.

- Kennedy E. S. An Islamic Computer for Planetary Latitudes // Journal of the American Oriental Society. — 1951. — Vol. 71. — P. 13–21. — DOI:10.2307/595221.

- Kennedy E. S. A Fifteenth-Century Planetary Computer: al-Kashi's "Tabaq al-Maneteq" II: Longitudes, Distances, and Equations of the Planets // Isis. — 1952. — Vol. 43. — P. 42–50. — DOI:10.1086/349363.

- Kennedy E. S. Late Medieval Planetary Theory // Isis. — 1966. — Vol. 57. — P. 365—378.

- Linton C. M. From Eudoxus to Einstein. — Cambridge University Press, 2004.

- Morelon R. General survey of Arabic astronomy // in: Encyclopedia of the History of Arabic Science. — London: Routledge, 1996. — P. 1—19.

- Pingree D. [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Journals/ISIS/54/2/Astronomy_and_Astrology_in_India_and_Iran*.html Astronomy and Astrology in India and Iran] // Isis. — 1963. — Vol. 54. — P. 229—246.

- Pingree D. [www.iranicaonline.org/articles/astrology-and-astronomy-in-iran- History of Astronomy in Iran] // in: Encyclopaedia Iranica. — 1987. — Vol. 1. — P. 858—862.

- Ragep F. J. The Two Versions of the Tusi Couple // in: From Deferent to Equant. A Volume of Studies on the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E.S. Kennedy (Annals of the New York Academy of Sciences). — New York, 1987. — Vol. 500. — P. 329—356.

- Ragep F. J. Arabic/Islamic astronomy // in: History of astronomy: an encyclopedia. — 1997. — P. 17—21.

- Ragep F. J. Tusi and Copernicus: The Earth's Motion in Context // Science in Context. — 2001a. — Vol. 14. — P. 145—163.

- Ragep F. J. Freeing astronomy from philosophy: an aspect of islamic influence on science // Osiris, 2nd Series. — 2001b. — Vol. 16. — P. 49—64 & 66—71.

- Ragep F. J. [adsabs.harvard.edu/abs/2005JHA....36..359R Ali Qushji and Regiomontanus: Eccentric Transformations and Copernican Revolutions] // Journal for the History of Astronomy. — 2005. — Vol. 36. — P. 359—371.

- Ragep F. J. [adsabs.harvard.edu/abs/2007HisSc..45...65R Copernicus and his Islamic Predecessors: Some historical Remarks] // History of Science. — 2007. — Vol. 45. — P. 65—81.

- Roberts V. The Solar and Lunar Theory of Ibn al-Shatir: A Pre-Copernican Copernican Model // Isis. — 1957. — Vol. 48. — P. 428—432.

- Roberts V. and Kennedy E. S. The Planetary Theory of Ibn al-Shatir // Isis. — 1959. — Vol. 50. — P. 232—234.

- Sabra A. I. The Andalusian Revolt Against Ptolemaic Astronomy: Averroes and al-Bitrûjî // in: Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in honor of I. Bernard Cohen. — Cambridge University Press, 1984. — P. 233—253.

- Sabra A. I. Configuring the Universe: Aporetic, Problem Solving, and Kinematic Modeling as Themes of Arabic Astronomy // Perspectives on Science. — 1998. — Vol. 6. — P. 288—330.

- Saliba G. The Astronomical Tradition of Maragha: A Historical Survey and Prospects for Future Research // Arabic Sciences and Philosophy. — 1991. — Vol. 1. — P. 67—99.

- Saliba G. A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam. — New York University Press, 1994.

- Saliba G. Arabic Planetary Theories after the Eleventh Century AD // in: Encyclopedia of the History of Arabic Science. — London: Routledge, 1996. — P. 58—127.

- Saliba G. A Redeployment of Mathematics in a Sixteenth-Century Arabic Critique of Ptolemaic Astronomy // in: Perspectives arabes et médiévales sur la tradition scientifique et philosophique grecque: Actes du colloque de la S.I.H.S.P.A.I. (Société internationale d’histoire des sciences et de la philosophie arabe et islamique). Paris, 31 mars-3 avril 1993, eds. A. Hasnawi, A. Elamrani-Jamal, and M. Aouad. — Leuven/Paris: Peeters, 1997. — P. 105—122.

- Saliba G. Greek Astronomy and the Medieval Arabic Tradition // American Scientist. — 2002. — Vol. 90. — P. 360—367.

- Saliba G. Reform of Ptolemaic Astronomy at the Court of Ulugh Beg // in: Islamic philosophy theology and science. — Leiden/Boston: Brill, 2004. — Vol. LIV. — P. 810—824.

- Saliba G. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. — MIT Press, 2007.

- Sayili A. The Observatory in Islam. — New York: Arno Press, 1981.

- Setia A. Fakhr Al-Din Al-Razi on Physics and the Nature of the Physical World: A Preliminary Survey // Islam & Science. — 2004, winter. — Vol. 2.

- Thurston H. Early astronomy. — New York: Springer-Verlag, 1994.

- Tzvi Langermann Y. Arabic Cosmology // in: Early science and medicine. — Heidelberg, New York: Springer, 1997. — Vol. 2. — P. 185—213.

Ссылки

- [warrax.net/Satan/Books/sci_rel/5.htm Ю. А. Кимелев, Т. Л. Полякова, «Наука и религия». Арабо-исламская наука и латинский Запад.]

- [www.vostlit.info/Texts/rus16/Beruni1/text.phtml?id=1970 Десять вопросов Беруни относительно «Книги о небе» Аристотеля и ответы Ибн Сины. Пер. Ю. Н. Завадовского.]

- [www.aina.org/books/hgsptta.htm De Lacy O’Leary, How Greek Science Passed to the Arabs.] (англ.)

- [humanities.uchicago.edu/orgs/institute/sawyer/archive/islam/dallal.html A. Dallal, The Interplay of Science and Theology in the Fourteenth-century Kalam.] (англ.)

- [people.scs.fsu.edu/~dduke/models.htm D. Duke, Ancient Planetary Model Animations.] (англ.)

- [www.columbia.edu/~gas1/project/visions/case1/sci.1.html G. Saliba, Whose Science is Arabic Science in Renaissance Europe?] (англ.)

- [islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/ Islamic Astronomers from the Biographical Encyclopedia of Astronomers] (англ.)

- [muslimheritage.com/topics/default.cfm?TaxonomyTypeID=18&TaxonomySubTypeID=107 MuslimHeritage.com: Astronomy.] (англ.)

- [www.clas.ufl.edu/users/ufhatch/HIS-SCI-STUDY-GUIDE/0041_physicallyRealPlanetary.html Medieval physically real planetary models.] (англ.)

- [plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-greek/ Cristina D'Ancona, Greek Sources in Arabic and Islamic Philosophy (The Stanford Encyclopedia of Philosophy).] (англ.)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Астрономия исламского Средневековья

– У каждой страны свои нравы, – сказал он.– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.

– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», – говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mene a Rome, tout chemin mene a Moscou, [как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,] что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подло себя Балашеву.

Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.

– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? – сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, – с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не… понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских… да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

– Avoir l'oreille tiree par l'Empereur [Быть выдранным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.

– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим нибудь courtisan и admirateur [придворным и обожателем], кроме его, Наполеона.

– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.

– Дайте ему моих, ему далеко ехать…

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

После своего свидания в Москве с Пьером князь Андреи уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытое были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.

Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.