Литература Испании

Испанская литература возникла с становлением испанского языка в XII в. Во времена римлян и вестготов в Испании писали на латыни.

История испанской литературы разделяется на четыре крупные периода:

- период зарождения, когда талантливые писатели пробуют свои силы на языке, ещё не вполне сложившемся;

- период расцвета — эпоха Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона, Аларкона;

- период упадка и подражания, длившийся почти полтора века, едва отмеченный несколькими талантливыми сочинениями, и, наконец начавшийся с XIX в.

- период возрождения, обещающий обновление и вторичный расцвет испанской литературы.

Содержание

Зарождение испанской литературы

Первый период в испанской литературе длился с XII до конца XV в. В северо-западной части Испании, там, где сохранилось независимое испанское население, зародился и кастильский язык. Кастильский язык находился под давлением латыни и долгое время оставался исключительно разговорным языком. В официальных документах царила латынь.

Первый период в испанской литературе длился с XII до конца XV в. В северо-западной части Испании, там, где сохранилось независимое испанское население, зародился и кастильский язык. Кастильский язык находился под давлением латыни и долгое время оставался исключительно разговорным языком. В официальных документах царила латынь.

Песнь о моём Сиде

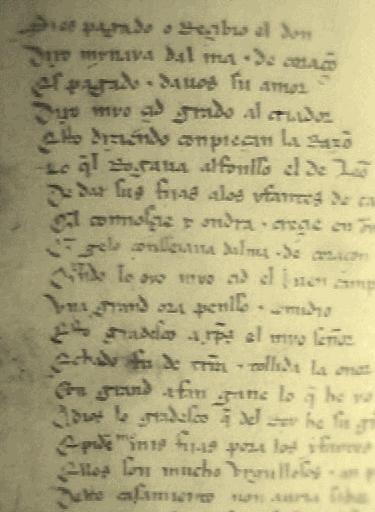

Самое древнее произведение испанской литературы — «Песнь о моём Сиде» («El cantar de mío Cid»), в которой воспевается великий национальный герой Родриго Диас де Вивар, известный в истории под арабским прозвищем Сид. Эта поэма неизвестного автора была написана не позднее 1200 года и, к сожалению, не дошла до нас в целости. «Песнь о Сиде» отражала общие для всей ранней испанской литературы возвышенность чувств, пламенный патриотизм, набожность, принципы рыцарской чести, преданности и верности королю. Язык «Песни» несколько грубоват и простоват; она проникнута героизмом, народным духом и представляет собой живую картину времён испанского рыцарства.

Романсы

Источником «Песни» послужили народные романсы — древнейшая форма кастильской поэзии. Само название «романс» отражает их древнее происхождение: это были первые попытки народного, или «романского», языка. Первые образцы этой древнейшей формы испанской поэзии теряются в глубине веков. Они жили в устах народа, постоянно изменяясь, и только в XVI в. были собраны в сборники («Romanceros»). Старинные испанские романсы воспевают, главным образом, подвиги героев великой борьбы с маврами за независимость и веру. Они образуют настоящую испанскую эпопею, заключавшую в себе историю, религию, поэзию — всю цивилизацию того времени. Ни один народ в героическую эпоху своего становления не обладал таким разнообразием национальных песен. По содержанию романсы делятся на исторические, рыцарские, любовные, сатирические и т. д.

Исторические романсы составляют большую часть героического поэтического наследия. К ним относятся, например, романсы, повествующие о Бернардо дель Карпио, о семи инфантах Лары, а также более двухсот романсов о Сиде. По форме романсы представляют собой обычный восьмисложный стих, иногда строфы в четыре строки, называемые редондильями («redondillas»). Уникальной национальной особенностью старинных испанских романсов является «ассонанс» — род неполной рифмы, нечто среднее между белым и рифмованным стихом (в ассонансе совпадают, созвучны только гласные звуки).

Наряду с героической поэзией в XIII в. развивалась религиозная и воспитательная поэзия. Её первым представителем является Гонсало де Берсео, творивший в 1220-1240 гг. Он называл свои поэмы «prosa decir, dictato», указывая этим, что их надо не петь (cantares), а читать.

К XIII в. относятся рыцарские поэмы Хуана Лоренсо-Сегура «Poema de Alejandro Magno» и «Los votos de Pavón». Более значимым произведением является книга Хуана Мануэля «El Conde Lucanor».

Исторические хроники

Основателем испанской историографии стал король-поэт Альфонсо Мудрый, написавший историческую хронику «Cronica géneral ò historia de España». Она охватывает историю Испании вплоть до смерти отца Альфонсо Мудрого — Фердинанда III в 1252 году. Альфонсо Мудрый увлекался геометрией, юриспруденцией, астрономией и философией. Его перу принадлежат стихотворения «Песни» («Cantigas») и «Сокровище» («Tesoro»).

Воспитательные произведения

По богатству и разнообразию не имеет себе равных цикл испанских хроник, охватывающий собой 250 лет — от Альфонса Мудрого до восшествия на престол Карла V. XIV в. ознаменовался для Испании не только неурядицами и междоусобными войнами, но и творчеством выдающихся писателей-поэтов и прозаиков. Выдающимся прозаиком XIV в. был Хуан Мануэль, автор книги «Граф Луканор» (1335). Самым оригинальным и значительным поэтом XIV в. был Хуан Руис, известный под прозвищем пресвитера Гитского. Его сатирические творения отличаются живостью и простотой изложения и имеют большое значение для испанской литературы. Дидактической направленностью отличается поэзия еврея раби Санто, в своих стихах «Proverbios morales» он даёт советы и излагает правила жизни королю Педро Жестокому. Ему же он посвятил замечательную поэму «Danza general de la muerte».

Известный памятник ранней кастильской литературы этого периода — поэма «Стихи о придворной жизни» («Rimado de Palacio») Педро Лопес де Аяла (Pedro López de Ayala), канцлера Кастилии, поэта и известного летописца. Поэма написана в дидактической тональности с нотками сатиры. Язык стал богаче, нежнее, гармоничнее. Наряду с уже известными редондильями появляются и другие стихотворные размеры.

Придворная литература

Первая половина XV в., охватывающая царствование Хуана II Кастильского, характеризуется появлением придворной литературы, более утончённой и просвещённой, но несколько искусственной и претенциозной, потерявшей свою оригинальность, разнообразие и наивность. На испанскую литературу в это время оказали прибывшие в Испанию альбигойцы. В приграничных областях ощущается влияние Прованса, в особенности в Каталонии и Арагоне. Но больше всего на испанскую поэзию и прозу повлияла итальянская литература. Появляются подражатели Боккаччо и Данте, возрождается интерес к классической античной литературе. В это же время зародился и испанский рыцарский роман. Наиболее известными придворными поэтами были Энрикe де Вильена (1384—1434), маркиз Сантильяна (1398—1458) и Хуан де Мена (1411—1456). Кроме небольших стихотворений, они писали дидактически-аллегорические поэмы в подражание античным классическим и итальянским образцам. Энрикe де Вильена, автор «Трудов Геркулеса» («Trabajos de Hércules»), восхищался Петраркой и провансальскими трубадурами, он переводил Вергилия, Данте и Лукиана. Увлекаясь алхимией, философией, математикой и астрономией, он прослыл чернокнижником. После его смерти его книги и рукописи были сожжены.

Иньиго Лопес де Мендоса, маркиз де Сантильяна, ставший известным благодаря своему драматическому произведению «Comedieta de Ponza», великолепному стихотворению «Una Serranilla» и интересным эклогам. Он был поэтом, выдающимся критиком и литературным меценатом. Его называли отцом испанского гуманизма. Сам он не владел латынью, но призывал людей изучать её. Он считается основателем итальянского придворного стиля в испанской поэзии. Хуан де Мена, автор «Coronación» и «Las Trecientos», подражал Данте в своем «Labirinto» и в маленьких поэмах в честь Сантильяна. На общем фоне педантизма и выспренности у него встречаются несколько стихотворений, отличающихся особой поэтичностью и живостью.

Непосредственностью и искренностью отличалось творчество Хорхе Манрике, автора трогательных и плавных «Строф» («Coplas»), написанных на смерть отца. Также заслуживают упоминания поэт Педро де Урреа, монах Хуан Падилья, автор поэмы «Двенадцать побед двенадцати апостолов» («Doze Triumfos de los doze Apostolos»), и Диего де Сан-Педро, написавший два популярных для своего времени романа, наполовину в стихах, наполовину в прозе: эпистолярный «Темница любви» («Cárcel de amor») и «Question de amor».

Значительных успехов в XV в. добилась испанская проза, хотя на неё в то время обращали меньше внимания, чем на поэзию. Государственные деятели и полководцы писали замечательные по точности, размаху и жизненности хроники, биографии и исторические произведения, чтение которых доставляет удовольствие и в настоящее время. Фернан Гомес де Сибдареал (1388—1457), лейб-медик короля Хуана II, известен как автор сборника писем «Centón Epistolario», написанных в 1425-54 гг., представляющих исторический интерес, хотя их подлинность оспаривается. Фернан Перес де Гусман (1400—1470), воин и писатель, воюя с маврами, успевал писать хронику царствования Хуана II и заниматься поэзией. Его лучшее сочинение — 54 биографических очерка о наиболее выдающихся современниках: «Generaziones u Semblanzas». Фернандо дель Пульгар — автор любопытных писем к королеве Изабелле и «Claros Varones de Castilla», за которые его сравнивали с Плутархом. Альфонсo де ла Торре написал дидактическое произведение «Vision Deleitable», Диего де Альмела — «Valerio de las Historias», Алонсо Мартинес де Толедо, архиепископ Талаверы, — любопытную книгу «Corbacho», представляющую собой сатиру на женщин легкого поведения.

Рыцарские романы

В том же XV в. в Испании появились рыцарские романы (de caballeria). Их родоначальником был «Амадис Галльский», лучший из такого рода испанских романов. Несмотря на сравнительно скромные литературные достоинства «Амадиса», его успех был грандиозен, роман вызвал всеобщий восторг и несомненно оказал огромное влияние на поэзию и роман новой Европы и стал значимым явлением в истории литературы. Вслед за «Амадисом» получили широкое распространение всевозможные фантастические и нелепые романы.

Только благодаря критике и насмешкам Сервантеса удалось наконец отодвинуть на задний план этот любимый в Испании род чтения, хотя «Амадис», «Пальмерон» и другие аналогичные романы все ещё продолжали до конца XVII в. привлекать большое количество читателей.

Только благодаря критике и насмешкам Сервантеса удалось наконец отодвинуть на задний план этот любимый в Испании род чтения, хотя «Амадис», «Пальмерон» и другие аналогичные романы все ещё продолжали до конца XVII в. привлекать большое количество читателей.

Драматургия

В XV в. были заложены основы испанского светского театра в Кастилии (1492). Как и в других странах светский театр зародился в Испании из мистерий и церковных религиозных представлений, относящихся к XI в. В XIII в. в церквах устраивались представления на сюжеты из Священного Писания или из жизни святых. Первое литературное произведение драматического плана, включавшее диалогии и действия — сатирическая пьеса в форме эклоги, озаглавленная «Coplas de Mingo Revulgo», изображавшая народ и дворянство в виде двух собеседников. Пьеса эта написана вероятно в 1472 г. Её авторство приписывается Родриго де Котте, как и авторство пьесы «Dialogo entre el amor у un viejo». Родриго де Котта предложил основную идею и написал первый акт состоящей из 21 акта трагикомедии в прозе, или, вернее, романа в диалогах — «La Celestina» (остальные 20 актов написаны Фернандо де Рохасом.

Настоящим основателем испанской драмы был Хуан дель Энсина (1469—1534). Его эклоги и религиозные пьесы, которые он называл «Represent a ciones», не отличались содержанием, но пользовались в своё время большим успехом. После Энсины испанское драматическое искусство развивал португалец Хиль Висенте, написавший большую часть своих пьес на кастильском языке. Бартоломео де Торрес Нахарро внёс большой вклад в развитие драматической фабулы. Сборник его пьес «Propaladia» долгое время был запрещён инквизицией.

Расцвет испанской литературы

Золотой век испанской культуры охватывает XVI в. и половину XVII в. По словам Эразма Роттердамского, «наука и учёность в Испании достигли изумительного процветания, служа образцом для всех учёных Европы». Испанский литературный язык к этому времени достиг высокого уровня. При Карле V он стал языком международного общения. Он получил широкое распространение в Германии, Англии, Италии и Франции в середине XVI в.

Итальянское влияние

Начало XVI века отмечено новым витком итальянского влияния на испанскую поэзию, перенявшую итальянский 11- и 7-стопный стихотворный размер и форму итальянского сонета — терцину. Итальянское направление в испанской поэзии возглавили Хуан Боскан (1500—1544) и блестящий Гарсиласо де ла Вега (1503—1536). Их творчество столкнулось с сопротивлением испанских поэтов, верных традиционным народным формам. Так сформировались два основных течения в испанской поэзии, сохранившиеся до нашего времени. Наиболее энергичным противником итальянского поэтического стиля был Кристобаль де Кастильехо, который в своём сатирическом произведении «Петраркисты» («Petrarquistas») окрестил таким образом представителей итальянского стиля в испанской поэзии. Старинных национальных поэтических традиций вместе с Кастильехо придерживались Антонио де Вильегас, Грегорио Сильвестре, Луис Бараона де Сото, Хуан Руфо, Дамиана де Вегас, Педро де Падилья и в особенности Алонсо Лопес Мальдонадо. Однако и другая сторона обладала серьёзными талантами, как, например, Диего Уртадо де Мендоса (1503—1575), Франсиско де Фигероа (1540—1620), Франсиско де ла Торре (1534) и Висенте Эспинель.

Фернандо де Эррера и Луис де Леон

К итальянской школе примыкали два знаменитых испанских поэта-лирика, сочетавшие лучшие черты итальянского поэтического стиля с испанскими национальными чертами — Фернандо де Эррера (1534-97) и Луис де Леон. Первый прославился прекрасными и звучными сонетами и одами. Современники называли его «божественным». Особое место в его творчестве занимают «Песни» («Canciones»). Монаху Луису Понсе де Леону (род. 1528) удалось соединить правильную античную классическую форму с глубокими религиозными чувствами. Лучшими его стихотворениями считаются: «Profesia del Tajo», «Noche Serena», «Immortalidad», «Vida retirada», «A la Ascencion».

Испанский религиозный эпос

Страстью и вдохновением отличаются и произведения других религиозных поэтов-лириков XVI в.: Хуана де ла Крус(Иоанна Креста) (1542-91) и св. Терезы Авильской. Многие испанские поэты пробовали свои силы в эпосе, большей частью неудачно. Настоящий эпос Испании — это её народные романсы. Более удачно выглядит испанская шуточно-эпическая поэзия, например, пользовавшиеся известностью мастерские произведения Франсиско Кеведо, а также «Masquea» Виллависиозо (1589—1658) и «Gatomaquia» Лопе де Вега. Из массы достаточно посредственных эпопей, написанных по образцу античных классических и итальянских произведений, выделяется только «Араукана» («Araucana») Эрсильи-и-Суньига (1533-96). Эта поэма — нечто вроде дневника похода, в котором участвовал автор, — основана на реальных событиях. Поэта вдохновляли далёкие неведомые страны Нового Света и героическая борьба. В картинах сражений и в рассказах о нравах индейцев Эрсилья выходит на высокий художественный уровень. Сочувствие и симпатию читателей вызывают Индейцы, а не испанские завоеватели. К лучшим произведениям религиозного направления относятся поэмы «El Monserrate» Кристобаля Вируэса, «Betica» Куэвы, «Bernardo» Вальбуэна и «Cristiada» падре Диего де Охеда.

Воспитательная литература

В жанре воспитательной поэзии, модной в XVI в., выделяется Луис де Эскобар, написавший лёгкое, живое и остроумное стихотворное произведение «Quatrocientas Respuestas» (1545), имевшее в своё время огромный успех. Талантливых поэтов-последователей у этого направления не нашлось. Крупным представителем воспитательной прозы был Франсиско Вильялабос, автор «El libro de los Problemas» и «Tres Grandes». Фернан Перес де Олива (1492—1530), профессор этики и позднее ректор Саламанкского университета, своей прозой обеспечил себе литературную известность. Не забыты до сих пор Фадрике Сериом, автор «Consejo u Consejeros del Principe», историк Педро Мехиа, написавший «Silva de varia lecion», Хуан де Авила, которого называют «апостолом Андалузии», и многие другие. Большим почётом пользовался при жизни своей Антонио де Гевара, автор «Relot de Principes», «Marco Aurelio», «Decada de los Cesares» и «Epistolas familiares».

Историография

В начале XVI в. на месте древних испанских хроник появляются новые, более совершенные историографические формы. В царствование Карла V большое значение имели исторические повествования и рассказы о Новом Свете. Так, например, в это время появились «Relaciones» (1519-26 гг.), представлявшие собой четыре отчёта о деятельности в Мексике Фернандо Кортеса, а также труды Франсиско Лопеса де Гомара: «Historia de las Indias», «Cronica de la Nueva España», «Historia y vida de Hernando Cortes». Наиболее любопытные и обстоятельные описания своих приключений оставил Фернандо де Овьедо-и-Вальдес (1478—1545). Самое значительное из его произведений — «Natural у general historia de las Indias» и «Las Battalas y Quinguagenas». Обладая значительными литуратурными достоинствами, творения Овиедо имеют большое значение как источник большого количества интересных исторических фактов. Овиедо вместе с учёным Эльпуведой, известным испанским казуистом, выступали в своих трудах против защитника американских индейцев священника Бартоломео де лас Касас. Его сочинения («Brevissima Relacion de las destruccion de las Indias» и «His t oria general de las Indias desde el anno 1492 hasta el de 1520») полны высоких чувств и гуманизма. В это время в испанской литературе пышно расцветают жанры романа и новеллы.[1] Наряду с рыцарскими романами, появляются и более серьёзные «Selva de aventuras» Херонимо де Контрераса и «Guerras Civiles» Переса де Ита.

Пасторальный роман

В это же время был популярен и пасторальный, или пастушеский роман, — литературный жанр, имевший также успех в Италии, Португалии, Франции и Англии. Пастушеский роман появился в Испании благодаря португальцу Монтемайору. Его «Diana Enamorada», первое и лучшее[нейтральность?] произведение этого рода, появилось в Валенсии в 1542 г. Продолжение этого романа написали врач Алонсо Перес и Гаспар Поло. Затем в 1582 г. появилась «Filida», — роман Луиса Гольвеса де Монтальва, самый известный пасторальный роман о философствующих и любезничающих пастухах и пастушках. К этому жанру принадлежит «Галатея» («Galatea») Сервантеса (1584), «Аркадия» («Arcadia») Лопе де Вега (1598) и «Constante Amarilis» Фигероа (1621 г.). Продолжительный успех, которым, несмотря на все нелепости и несообразности, пользовался пасторальный роман, объясняется, большей частью тем, он своими идиллическими картинами предлагал читателю передышку от кровавых войн и сложностей городской жизни.

Плутовской роман

В середине XVI в. в испанской литературе появился новый оригинальный вид прозаического повествования плутовской роман «Gusto picaresco», названный так благодаря её главным героям. Отличительными чертами плутовского романа являются достоверность в изображении нравов и человеческих характеров. Родоначальником нового популярного жанра стал Диего Уртадо де Мендоса, автор замечательной повести «Lazarillo de Tormes» (Ласарильо с Тормеса) (1554). Слово «Lazarillo» стало нарицательным в Испании. Другим, столь же известным плутовским романом стал «Guzman de Alfarache» (1599), принадлежавший перу Матео Алемана.

Драматургия

Высокого уровня достигает в XVI в. драматическая поэзия. После пьес Энсины в испанской литературе наметилось два основных направления. Одни драматурги творят в традициях классической античности, подражая Плавту и Теренцию. Другие обращались к народным традициям и создавали самобытную испанскую комедию. К первой группе относятся Хуан де Вильялабос, Педро де Абриль и Хуан де Тимонеда.

Настоящим родоначальником испанского народного театра был золотых дел мастер Лопе де Руэда. Он бросил своё ремесло и стал драматургом, актёром и руководителем странствующей театральной труппы. Его сценическая деятельность продолжается с 1544 по 1567 год. Отличительными чертами его пьес являются чувство комичного, веселье и воспроизведение обычной бытовой обстановки. Лучшими его произведениями считаются «Pasos» — прозаические диалоги на потеху народу, приобщавшемуся тем самым к театру. У Руэды было много последователей, среди них актёры Алонсо де ла Вега, Антонио Сиснерос, продавец книг из Валенсии Хуан де Тимонеда и поэт-лирик Ромеро де Сепеда, автор двух пьес: «Comedia Selvage» и «Comedia Metamorfosia», представивших первый простоватый психологический опыт. Авенданьо первым стал делить действие в своих пьесах на три части («jornadas»), или акта. Луис де Аранда — автор знаменитой комедии «Comedia prodija», считающаяся одним из лучших произведений своего времени.

Начиная со второй половины XVI в. в испанской драматургии выделяются три школы: мадридская, валенсийская и севильская. В каждом из этих городов существовал свой театр. Наибольший успех имели произведения о людях и событиях повседневной жизни, — различные «pasos», «entremes», «saguetes». Трагедии и классические комедии не пользовались успехом. Севильский драматург Хуан де Куэва стал первым выводить в своих произведениях в качестве действующих лиц членов королевской фамилии. Вместо пятиактных пьес он ввёл 4 акта. Он писал исторические пьесы самого различного размера. Приблизительно в это же время в Валенсии своими пьесами в развитие театра внёс вклад Кристобал де Вируэс. Лучшей из его пьес считается «Elisa Dido», написанная в лучших древнегреческих традициях. Однако попытки Вируэса придать новый импульс испанской драме не увенчались успехом. Античных традиций в драматургии придерживался профессор богословия Саламанкского университета Херонимо Бермудес (1530-85). Его перу принадлежат две драмы: «Nise Lastimosa» и «Nise Laureada». Достойны упоминания три блистательных и незаслуженно забытых пьесы талантливого лирика Луперсио Леонардо Архенсолы (1562—1613) «Isabella», «Philis» и «Alexandra». Наконец, для сцены работал и сам великий Сервантес. Он написал от 20 до 30 пьес, положительно воспринятых публикой. Из этих пьес до нас дошли всего две: «El Trafo de Argel» и «La Numancia». Они отличаются оригинальностью идей, трогательностью и лиричностью эпизодов, но слабостью общей драматической композиции и обилием в сюжете ужасов.

Лопе де Вега

Особого успеха пьесы Сервантеса не получили, ведь как раз в это время появился драматург, на долгое время покоривший своими произведениями все театры Испании, — великий Лопе де Вега (1562—1635). Хотя до него в Испании было написано достаточно много драматических произведений, национальной испанской драмы ещё не существовало. Именно Лопе де Вега выстроил здание настоящего национального испанского театра. Он был ярким выразителем чувств своего народа. Он властвовал на сцене все сорок лет своей литературной деятельности и пользовался невероятной популярностью. Современники поэта, изумленные его гениальностью и неслыханной плодовитостью (Лопе де Вега написал более 2000 пьес, 20 томов лирических стихотворений, поэм и др.), прозвали его «фениксом поэтов» и «чудом природы». Творчество Лопе де Вега оказало огромное влияние на следующее поколение не только испанских, но и французских и итальянских драматургов.

Особого успеха пьесы Сервантеса не получили, ведь как раз в это время появился драматург, на долгое время покоривший своими произведениями все театры Испании, — великий Лопе де Вега (1562—1635). Хотя до него в Испании было написано достаточно много драматических произведений, национальной испанской драмы ещё не существовало. Именно Лопе де Вега выстроил здание настоящего национального испанского театра. Он был ярким выразителем чувств своего народа. Он властвовал на сцене все сорок лет своей литературной деятельности и пользовался невероятной популярностью. Современники поэта, изумленные его гениальностью и неслыханной плодовитостью (Лопе де Вега написал более 2000 пьес, 20 томов лирических стихотворений, поэм и др.), прозвали его «фениксом поэтов» и «чудом природы». Творчество Лопе де Вега оказало огромное влияние на следующее поколение не только испанских, но и французских и итальянских драматургов.

Расцвет испанской драмы обеспечили в основном ученики великого испанского драматурга. Избежали влияния Лопе де Вега лишь валенсийские поэты Франсиско де Торрега, Гаспар де Агилар и Гильен де Кастро. Наиболее известен Гильен де Кастро, автор великолепной драмы «Юношеские годы Сида» («Mocedades del Cid»). Популярный испанский драматург Луис Велес де Гевара (1570—1644) написал для театра около 400 пьес. Самые известные из них: «Mas pesa el Rey que la Sangre», «La luna de la Sierra», «El Ollero de Ocaña». Лопе де Вега подражал его биограф и поклонник Хуан Перес де Монтальван (1602-38), прозванный «primogenito y heredero del ingenio de Lope» («первенцем и наследником гения Лопе»). Особой популярностью до сих пор пользуется его драма «Los amantes de Teruel». Большим успехом на сцене пользовался и другой плодовитый и изобретательный подражатель Лопе — падре Габриэль Теллес, более известный под псевдонимом Тирсо де Молина. Он первый вывел на сцену дона Хуана Тенорио. Самая любимая в Испании пьеса Тирсо де Молина — его комедия «Don Gil de las cabjas verdes». Антонио Мира де Мескуа (1602—1635) был плохим поэтом, но хорошим драматургом. Лучшими его пьесами считаются: «Amor con amor se paga», «El trato mudo costumbres» и «Mas merece quien el mas ama».

Аларкон

Самый серьёзный и наблюдательный из испанских драматургов Хуан Руис де Аларкон, автор «Сомнительной правды», вдохновивший Корнеля на создание «Лжеца», также принадлежал к школе Лопе де Вега. И в других пьесах Аларкона «Стены слышат», «Испытание мужей» прослеживаются наблюдательность, остроумие и живость автора. Однако у Лопе де Вега были и противники. Среди них — Алонсо Лопес, более известный под прозвищем «El Pinciano», братья Луперсио и Бартоломе Архенсола, Вильегас и др. Но они не пользовались поддержкой общества, которое с большим энтузиазмом восприняло новое направление в драматургии.

Кальдерон

В расцвете испанского театра с середины XVI до середины XVII в. можно выделить два основных периода. На первый период приходится творчество Лопе де Вега, а на второй — его преемник и одновременно соперник Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1662). Воин и священник, этот гениальный поэт не создал подобно Лопе де Вега новой формы в драматургии и даже не внёс значительных изменений в форму, созданную Лопе де Вега. Однако он продемонстрировал высокий уровень мастерства в построении фабулы и в сценических эффектах. Отличительной чертой таланта Кальдерона является возвышенность и напряженность его произведений. Поэтому Кальдерон менее доступен, менее естественен и менее изящен, чем Лопе де Вега. Кальдерон написал более 200 пьес и пользовался подобно Лопе де Вега огромной популярностью на родине. За рубежами Испании Кальдерон был гораздо популярнее своего соперника Лопе де Вега. За границей Одни театральные критики того времени ставили Кальдерона в один ряд с великим Шекспиром, другие больше ценили талант Лопе де Вега. В манере Кальдерона писали свои произведения Морето и Франсиско де Рохас Соррилья. Они также стали признанными драматургами своего времени. Известная пьеса Агустина Морето (1618-69) «El valiente justiciero de Castillo» полна драматизма и художественного мастерства, не отличается однако исторической справедливостью. Агустина Морето в основном привлекала психологическая разработка характеров. Франсиско Рохас также прославился ещё при жизни Кальдерона. До сих в испанских театрах ставится его пьеса «Никто кроме короля». Корнель, Скаррон и другие подражали Рохасу и заимствовали у него сюжеты для своих пьес. Стиль Альваро Кубило, также принадлежавший школе Кальдерона, отличался особой лёгкостью, но не лишён серьёзных недостатков. Его лучшее произведение — «La perferta Casada». «La presumida y la hermosa», написанная Фернандо де Сарате, до сих пор не сходит с театральных сцен Испании. Своё место в истории испанской литературы занимают написавший огромное количество пьес Диаманте, автор остроумной комедии «El castigo de la miseria» Хуан-Хос и Хуан де Матос-Фрагото. На исходе золотого века испанского национального театра творили Антонио де Солис, известный историк Мексики, и Франсиско Банзес-Кандамо, написавший многочисленные «Сарсуэлы» («Zarzuelas»). Самой удачной его пьесой считается «Esclavo en grillos de oro». Школа Лопе де Вега была весной испанской драмы, порой свежести и энергии, а школа Кальдерона — эпохой зрелости и постепенного упадка. Уже со второй половины XVII в. театр начинает терять ту смесь наивности, страсти и идеализма, которые отличали её в зените славы испанской драмы.

В расцвете испанского театра с середины XVI до середины XVII в. можно выделить два основных периода. На первый период приходится творчество Лопе де Вега, а на второй — его преемник и одновременно соперник Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1662). Воин и священник, этот гениальный поэт не создал подобно Лопе де Вега новой формы в драматургии и даже не внёс значительных изменений в форму, созданную Лопе де Вега. Однако он продемонстрировал высокий уровень мастерства в построении фабулы и в сценических эффектах. Отличительной чертой таланта Кальдерона является возвышенность и напряженность его произведений. Поэтому Кальдерон менее доступен, менее естественен и менее изящен, чем Лопе де Вега. Кальдерон написал более 200 пьес и пользовался подобно Лопе де Вега огромной популярностью на родине. За рубежами Испании Кальдерон был гораздо популярнее своего соперника Лопе де Вега. За границей Одни театральные критики того времени ставили Кальдерона в один ряд с великим Шекспиром, другие больше ценили талант Лопе де Вега. В манере Кальдерона писали свои произведения Морето и Франсиско де Рохас Соррилья. Они также стали признанными драматургами своего времени. Известная пьеса Агустина Морето (1618-69) «El valiente justiciero de Castillo» полна драматизма и художественного мастерства, не отличается однако исторической справедливостью. Агустина Морето в основном привлекала психологическая разработка характеров. Франсиско Рохас также прославился ещё при жизни Кальдерона. До сих в испанских театрах ставится его пьеса «Никто кроме короля». Корнель, Скаррон и другие подражали Рохасу и заимствовали у него сюжеты для своих пьес. Стиль Альваро Кубило, также принадлежавший школе Кальдерона, отличался особой лёгкостью, но не лишён серьёзных недостатков. Его лучшее произведение — «La perferta Casada». «La presumida y la hermosa», написанная Фернандо де Сарате, до сих пор не сходит с театральных сцен Испании. Своё место в истории испанской литературы занимают написавший огромное количество пьес Диаманте, автор остроумной комедии «El castigo de la miseria» Хуан-Хос и Хуан де Матос-Фрагото. На исходе золотого века испанского национального театра творили Антонио де Солис, известный историк Мексики, и Франсиско Банзес-Кандамо, написавший многочисленные «Сарсуэлы» («Zarzuelas»). Самой удачной его пьесой считается «Esclavo en grillos de oro». Школа Лопе де Вега была весной испанской драмы, порой свежести и энергии, а школа Кальдерона — эпохой зрелости и постепенного упадка. Уже со второй половины XVII в. театр начинает терять ту смесь наивности, страсти и идеализма, которые отличали её в зените славы испанской драмы.

Сервантес

Сервантес оставил неудачную для него драму, и издал в 1605 г. первую часть своего бессмертного «Дон Кихота». Написав его, Сервантес имел полное право сказать о себе: «перо своё я положил так высоко, что никто его оттуда не достанет». «Дон Кихот» — один из наиболее значительных литературных памятников новейшего времени. В 1613 г. своим сборником «Novelas Exemplares» Сервантес создал особый вид новеллы, полный правды, жизни, изящества и проникнутый национальным духом. Рассказы Сервантес славятся реалистичным изображением нравов той эпохи и неподражаемым богатством и чистотой языка и остаются и в наше время недосягаемыми образцами этого литературного жанра.

Сервантес оставил неудачную для него драму, и издал в 1605 г. первую часть своего бессмертного «Дон Кихота». Написав его, Сервантес имел полное право сказать о себе: «перо своё я положил так высоко, что никто его оттуда не достанет». «Дон Кихот» — один из наиболее значительных литературных памятников новейшего времени. В 1613 г. своим сборником «Novelas Exemplares» Сервантес создал особый вид новеллы, полный правды, жизни, изящества и проникнутый национальным духом. Рассказы Сервантес славятся реалистичным изображением нравов той эпохи и неподражаемым богатством и чистотой языка и остаются и в наше время недосягаемыми образцами этого литературного жанра.

В XVII веке было написано несколько знаменитых повестей в плутовском жанре: «Picara Justina» доминиканского монаха Переса де Мон, известного под псевдонимом Лопеса де Убеды, и «Escudero Marco de Obregon», появившийся в 1618 г. из под пера поэта Висенте Эспинеля (1550—1634) и имевший большой успех. Эспинель создал стихотворный размер, известный под названием «Decimas» и «Espinellas». Десять лет спустя появился роман сеговийского врача Янеса-и-Ривера, а в 1627 г. вышла в свет знаменитая «Vida y aventuras del gran Tacaño Pablo de Segovia» — сатирика Кеведо. Наконец, в 1646 г. появилось последнее сочинение жанра плутовской повести, озаглавленное «Vida y hechos de Estevanillo Gonzalez, hombre de buon humor».

Испанское барокко

В конце XVI в. в испанской лирике возникла школа, известная под названием «Estilo culto», или гонгоризм, по имени главного её представителя Луиса Гонгора. Его ранние произведения — это романсы и песни в народном духе. Более поздняя его манера, которой он прославился, отличалась крайне напыщенным, запутанным и искусственным слогом, необычайными, непонятными оборотами и странными метафорами. Сложность формы, религиозная тематика, мысли о непостоянстве и хрупкости человека в постоянно меняющемся мире — все эти черты характерны для миропонимания эпохи барокко.

Подражатели и ученики Гонгоры, особенно Вилламеда, нередко превращали особенности стиля своего учителя в самоцель; они писали так темно и высокопарно, как будто целью их было создать особый язык, уразуметь который могли бы только избранные. «Культизм» охватил все поэтические отрасли литературы и даже прозу; успеху его много способствовала благосклонность двора и высших классов к новой школе. «Ученая» поэзия, «трудный» стиль распространились по всей Европе, вызвав школу Лилли в Англии, Марини в Италии и Гонгоры в Испании. С самого зарождения новой школы против неё боролись Сервантес, Лопе де Вега и в особенности Кеведо, самый выдающийся представитель И. сатиры XVII в. Выделился как сатирик также Вильегас, учёный, царедворец, пытавший свои силы в разных отраслях литературы. Кеведо обязан своей славой главным образом сочинениям в прозе, как, напр., названному уже «Gran Tacano» и ещё более известным «Cartas del Caballero de la Tenaza», «La fortuna con seso y la hora de todos» и «Sueños». Это проницательный и остроумный наблюдатель, обладающий высокими художественными качествами. Его недостатки — наклонность к грубому фарсу и карикатуре. Красноречие, политическое, судебное и церковное, было развито в Испании слабо: исключением из общего правила являются только проповеди Луиса де Леон и Луиса Гренадского. Начиная с XVII в. «культизм» заражает и церковную проповедь в лице, напр., Ортенсьо Парависино. В сфере эпистолярной литературы лучшими образцами является после «Золотых писем» Гевара историческая переписка секретаря Филиппа II, Антонио Переса. Совершенно другим характером отличаются письма известной монахини св. Терезы «Cartas de Sancta Teresa de Jesus» (ум. 1582). Это — горячие и вместе с тем изящные проповеди и духовные наставления, облеченные в форму писем. Стоит ещё упомянуть о письмах Антонио де Солиса.

Первым историком Испании может быть по справедливости назван Хуан де Марианна (1526—1613). Его «Historia de España» отличается колоритностью языка и трезвостью исторического исследования. Из историков XVII в. заслуживают внимания Пруденсио де Сандаваль (ум. 1620), Эррера (или Геррера), Мендоса, маркиз де Эспинар, Франсиско Мануэль де Мело. Последним достойным представителем староиспанской исторической школы был Антонио де Солис, автор «Conguisto de Mexico». Исп. дидактическая проза рассматриваемого периода не представляет ничего замечательного, за исключением «Refranes», то есть пословиц, изданных в виде нескольких пространных сборников; испанцы богаче ими, чем все остальные народы. Философия тоже не особенно процветала в Испании в XVI и XVII вв.; в ней преобладает мистицизм и нравоучительное направление. Арагонский иезуит Бальтасар Грасиан прославился своими трактатами: "Hero è " (1630), «Agudeza у Arte de ingenio» (1648) и «Criticon» (1650-53), Сабалета — своими «Problemas morales», «Errores celebrades», «Dio de fiesta en Madrid» и т. д. Конец XVII в. знаменуется постепенным упадком всех отраслей И. литературы, равно как и упадком политического могущества страны и её внутреннего благосостояния.

XVIII век

Открывающийся таким образом период продолжается до начала XIX в. и знаменуется преобладанием французского классицизма. Филипп V учредил в 1714 г. Испанскую академию по образцу французской. Деятельность академии должна была ограничиться «изучением и охранением чистоты кастильского языка», что и было добросовестно исполнено ею. С 1726 по 1839 г. академия занялась изданием прекрасного словаря: «Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española». В 1736 г. тот же словарь вышел для более обширного круга читателей, в более сокращенном виде. Словарь академии и теперь пользуется высоким авторитетом. Затем акд. издала трактат о правописании и установила исп. орфографию; занялась она и грамматикой, изданной ей в 1771 г. Значительное влияние на исп. литературу имела основанная в 1738 г. «Real Academia de la Historia». Литературное творчество глубоко пало, особенно в первой половине XVIII в. Повествовательная и лирическая поэзия, крайне бледная и бесцветная, не дала за весь этот период времени ничего такого, что бы стоило отметить. Можно назвать только двух писателей, сколько-нибудь достойных упоминания, — Антонио де Самора (1700—1736), автора «No hay plaza, que no se cumpla», и Хосе де Канинарес. В прозе, именно в истории, выдается даровитый маркиз Сан-Фелипе (ум. 1724), автор замечательного труда «Comentarios de la Guerra de España hasta el año 1725». Монах Бенито Херонимо Феихоо (1676—1764), трудолюбивый учёный и проницательный критик, издал «Teatro critico» и «Cartas Eruditas y Curiosas». Он познакомил своих соотечественников с философским движением Англии и Франции. Французский язык вошёл в употребление при дворе и в высшем свете. Появилась масса переводов с французского; литературный законодатель Франции, Буало, стал авторитетом и в Испании. Начиная со второй половины XVIII в. национальная литература несколько оживает. Падре Исла протестует против испорченного слога и изгоняет низменный и вульгарный тон из церковных проповедей. Поэт В.Уэрта, горячий, но непоследовательный противник французской школы, издавший в 1778 г. книгу «Poesías», пытается возродить вкус к народной поэзии. Более плодотворных результатов достигли издания произведений старинных писателей; между 1768-78 г. Лопес де Седана издал «Parnaso Espanol», в 1779 г. Санчес — поэтический сборник «Poesías anteriores al siglo XV», а Сармиенто написал подробную историю исп. поэзии «Memoria para la historia de la poesía y poetas españolas» (1775). С другой стороны, явились попытки все подвести под французские доктрины, имевшие многочисленных сторонников. Во главе этого направления стоял Моратин-отец (1737—1780), поэт и переводчик, который составил нечто вроде литературного клуба, собиравшегося в «Fonda de San Sebastian». Тут в известные дни сходились литераторы и учёные — трагический поэт Аяйла, учёный археолог Серда, ботаник Ортега, профессор арабской литературы Пиззи, историк Нового Света Муньос, Конти — переводчик с итальянского языка, Синьорелли — автор истории театра, поэт-сатирик Хосе де Кадахальско, баснописец Томас де Ириарте, переводчик и ещё более популярный баснописец Саламаньего и др.

Они все усвоили себе холодную манеру французской школы XVIII в. В противовес обоим крайним направлениям, Уэрты и Моратина (1757—1780), вскоре появилось новое направление — так называемая саламанкская школа, стремившаяся соединить оригинальность и силу старинной кастильской поэзии с традициями классических литератур. Главой этой школы был поэт Мелендес Вальдес (1754—1817), оставивший прекрасные оды, «Canciones», много других стихотворений, философские послания и эпическую поэму «Conde de Luzbel». К саламанкской школе принадлежат ещё августинский монах, даровитый поэт Диего Гонсалес и поэты Форнер († 1797), подражатель Кеведо — Иглесиас, известный в особенности прозаическим сочинением «Oración Apologética por la España», и Никасио Альварес Сьенфуэгос (1764—1809). Особенно выделяются во второй половине XVIII в. три писателя: Ховельянос (1744—1811), критик, полемист, политический деятель, учёный и поэт, автор комедии «El Delincuente Honrado»; Кинтана (1772—1857), скорее принадлежащий уже к XIX в., в первой половине которого он печатал лучшие свои произведения, и, наконец, переводчик Мольера Моратин-младший (1760—1828), по ремеслу ювелир, который старался преобразовать Испанский театр. Наиболее известны из его пьес «Comedia Nueva», «El viejo y la Niña», «El Barón», в особенности же «El sí de las niñas». Следует упомянуть ещё о талантливом авторе фарсов (saynetos) Рамоне де ла Крус.

XIX век

Испанская литература XIX в. отразила многочисленные политические перевороты, которыми так богата новейшая история Испании. Нашествие французов разбудило национальное чувство; народ вдохновлялся пламенным призывом поэтов-патриотов — названного выше Кинтаны, Хуана Никосио Гальега (1777—1853) и будущего государственного деятеля, молодого Мартинеса де ла Роса (1789—1862). При Фердинанде VII этим писателям пришлось жестоко расплачиваться за свои увлечения, кому в изгнании, кому в тюрьме; тяжко пострадали также Ховелльянос, Сиэнфуэгос, Мелендес Вальдес, Моратин и др.

Под влиянием политического движения 1830-х годов прежняя литературная картина Испании резко меняется: псевдоклассицизм вытесняется романтизмом. Одним из выдающихся представителей блестящей эпохи борьбы классицизма и романтизма был Хосе Мариано де Ларра, известный и под псевдонимом Фигаро (1809—1837). Это был крупный сатирический талант и замечательно ясный, наблюдательный и точный ум. Он рисует пороки и язвы общества в коротких, но содержательных очерках и картинках. Ларра выступил на литературное поприще со своими «Cartas del pobrecito Hablador», сразу доставившими ему громкую известность. Любопытные очерки нравов писал также Серафим Эстебанес Кальдерон (1801—1867), автор «El Solitarion» и «Escenas Andaluses», и Рамон де Месонеро-и-Романос (1803—1882), написавший «El curioso Parlante» и «Escenas Matritenses». Самый блестящий испанский поэт XIX века — дон Хосе де Эспронседа (1810—1842). Он был глубоко проникнут охватившим тогда лучшую часть И. общества стремлением стряхнуть с себя тяжелые узы абсолютизма и клерикализма. Эспронседа воспитывался в только что открывшейся в то время (1821 г.) коллегии «San Mateo», ставшей рассадником писателей и политических деятелей. Во главе коллегии стоял знаменитый аббат Листа (1775—1848), поэт, критик и учёный, игравший видную роль в деле возрождения Испании. Эспронседа умер, как и Ларра, очень молодым, вследствие чего написал немного, но стихотворения его, носящие на себе печать могучего таланта, по всеобщему убеждению испанцев, не потеряют своей ценности, пока будет жить испанский язык.

К романтическому движению примкнули также поэт и драматург Сааведра и герцог де Ривас (1791—1865), борец за независимость, сначала писавший в классическом вкусе трагедии и комедии, но прославившийся блестящей эпической поэмой «Moro esposito». Пьеса его «Don Alvaro о la Guerra del Destino» — прекрасный образчик романтической драмы. Мартинес де ла Роса, поэт, драматург, историк, романист и политический деятель, написал прекрасную трагедию «Эдип» и замечательную драму «La conjuracion de Venecia».

Драматург Хиль-и-Сарате (1793—1861), сначала много переводивший с французского, перешёл в ряды романтиков и быстро достиг громкой известности. Бретон де лос Эррерос первый выводит романтизм на сцену в своей комедии «Marcela» (1831). Это плодовитый писатель, умно и правдиво изображающий современные ему нравы. Гарценбуш (1806-80) сразу приобретает славу драмой «Los Amantes de T e ruel» (1836). Гарсио Гуиеррес (1812—1884), один из лучших драматических писателей Испании XIX в., пишет романтическую пьесу «El Trovador», вдохновившую Д.Верди написать оперу с тем же названием. Вентура де ла Вега (1807—1865), примкнув к романтизму, становится автором исторической драмы «Don Fernando el de Anteguera», трагедии «La Muerte de Cesar» и комедии нравов «El Hombro del Mundo». Во главе новейших поэтов Испании стоит Хосе Соррилья, проявивший впервые свой талант в прочитанном на похоронах у Ларры стихотворении «На смерть Ларры». Соррилья потратил своё дарование на воскрешение прошлого и на подражание и перепев в новом тоне старого испанского романсеро. Но благодаря очарованию звучного, сжатого и изящного стиха, блестящим краскам и пылкой фантазии он имел громадный успех как в качестве поэта, так и в качестве драматурга. Наряду с ним стоит дон Рамон де Кампеадор (род. 1817), отличительную черту поэзии которого составляет философское направление. Он автор сборника стихотворений «Doloras», эпической поэмы «Colomb» и пьесы «Drama universal». Назовем ещё Гаспара Нуньес де Арсе (1831), вдохновенного, энергичного лирика, Вентура Руис-Агилера (1820-81) — нечто вроде испанского Беранже, Хосе де Сельгаса (1824-82), Менендес-и-Пелайо, Мельхиора де Палан.

Из числа драматургов укажем на дона Толаса Родригеса Руби (род. 1817), после Бретона де лос Эррерос самого популярного комического писателя Испании. Гертруда Гомес де Авельянеда, автор двух романов и многих лирических стихотворений, написала историческую пьесу «Alonzo Muncio», имевшую блестящий успех.

Во главе серьёзной драмы стоит Тамайо-и-Баус, дебютировавший классической драмой «Virginia»; лучшим произведением своим, «Un drama Nueva», он ввёл в Испании новый жанр — реалистическую и психологическую драму по немецким образцам. Драматург Нарциссо Серра создал две новые драматические формы — «pasillos», очень коротенькие, большей частью лирические пьесы и драматические баллады. Несомненный талант проявили Аделярдо Лопес де Аяла, Эгилас, Хосе Мария Диас, Санхес де Кастро и Эухенио Сельес с его психологическими драмами. Новейший драматург Хосе Эчегарай (р. 1835), теперешний любимец испанской публики, возродивший романтическую драму, одарен большой фантазией, но витает в отвлеченностях.

В последнее 30-летие область испанского романа значительно расширяется и преобразуется. Новые беллетристы имеют одну общую черту — уменье заинтересовать читателя и давать выхваченные из жизни характеры. Цецилия Боль де Фабер (1796—1877), известная под псевдонимом Фернан Кабальеро, статс-дама королевы Изабеллы, писала очень интересные повести и романы нравов, например «Clemencia», «Lacrymas», «Elia» и др.; в особенности «La Gaviota» (1842) — превосходная вещь, несмотря на свои ультраконсервативные тенденции. Выше Кабальеро по замыслу и идее, но гораздо ниже по художественности исполнения и отделки стоит Энрике Перес Эскрич, плодовитый писатель, одаренный богатой фантазией. Лучшие его романы: «Cura de la Aldea», «Calumnia» «Myjer adultera» «Los Angeles de la Tierra» и маленькие очерки «Los Desgraciados». Даровитый беллетрист Мануэль Фердинанд Гонсалес (1830—1888) тратил свой талант на подражания Дюма; в исторических его романах нет правды. Антонио де Труэба написал много хороших маленьких очерков и повестей из деревенской жизни: «Cuentos p opulares», «Cuentos Campesinos», «Cuentos color di rosa» и др. Он писал также стихотворения. Адольфо Бекер (1836—1870) умер очень молодым и написал мало, но оставленное им, особенно его легенды, ценятся высоко. Блестящий талант проявил Педро Антонио Аларкон (1834—1891), автор превосходной повести «El Escandolo», «El sombrero de tres picos» и т. д. Это неподражаемый рассказчик, особенно в коротких повестях. Укажем ещё на вождя идеалистов, романиста и критика Хуана Валера (род. 1827), автора прославившейся «Pepit a Jimenez».

Первое место среди современных испанских беллетристов принадлежит Бенито Пересу Гальдосу, автору «Gloria», «Tormento», «Lo Proibibido» и т. д., отличающемуся свежестью, глубиной, юмором; он дает необыкновенно живые и реальные картины современной жизни в Испании. Армандо Паласио Вальдес, автор «Aguas fuertes», «Riverita», «El Maestrante» и др. — оригинальный беллетрист и настоящий художник слова; при всем изобилии фантазии в нём виден критически-сатирический ум. Мариа де Переда написал «Sottileza», прекрасные очерки из жизни сантандерских рыбаков, и другие романы. Славится теперь ещё женщина-писательница, Эмилия Пардо Басан.

В области новейшей испанской историографии видную роль играют дон Модесто Лафуэнте, автор «Historia de España», и профессор Хосе Амадор де лос Риес (1818—1878), увенчавший свою литературную деятельность монументальной историей испанской литературы, доведенной только до царствования Карла V. Историческими работами приобрели себе известность ещё: маркиз де Пидаль, маркиз де Мирафлорес, Эваристо Сан-Мигель, Феррер дель Рио, дон Антонио Пирала, Бофаруль, семья Алькантара, дон Эухенио Тапия, вообще все многочисленные писатели, участвующие в «Colleccion de documentos ineditos para la historia de España». Испанская философия насчитывает нескольких незаурядных мыслителей, таковы: Рамон Марти и Салмон, Бальмес и Пабло Пиферер, дон Хулиан дель Рио, пропагандировавший в Испании философскую систему немецкого философа Краузе.

Имя Северо Каталина (1832—1871) известно как в философии, так и в филологии. Наибольшим значением в области разработки права пользуются теперь дон Иаким Франсиск Пачеко, дон Антонио Кановас дель Кастильо и т. д. Даровитыми экономистами считаются Фермен Кабальеро, автор «Fomento de la poblacion rural», дон Паскуаль Мадос, Луис Мариа — Пастора, Морес и Прендергаст, братья Бона, Габриэль Родригес, Сан Рама, Пи-и-Маргаль. Представители современной И. литературной критики — Валера, Каньесе, Очоа, Августин Дуран, дон Кандидо Носедаль, Леопольдо де Куэто. В современной Испании немало талантливых и блестящих ораторов: Олосага, Гонсальсо Браво, Доносо Кортес (Вальдегамас), Риверо, Руис Соррилья, Фигерас и в особенности знаменитый Эмилио Кастелар (род. 1832), который является одновременно поэтом, беллетристом и эстетиком. Опасным соперником Кастелара на поприще красноречия считается ловкий диалектик Кановас дель Кастильо (1828 − 1897).

Напишите отзыв о статье "Литература Испании"

Литература Испании в XX веке

На рубеже XIX—XX веков интеллектуальная и литературная жизнь Испании претерпевает серьёзные перемены, что было связано с определенным спадом в экономике и культуре. "Поколение 98 года" сформировалось под влиянием кризиса, охатившего Испанию в результате поражения в испано-американской войне в 1898 году. Крупнейшими его представителями считаются такие писатели, как Висенте Бласко Ибаньес (1867-1928), Рамон Мария дель Валье-Инклан (1866-1936), Пио Бароха (1872-1956), Асорин (1873-1967), философ Мигель де Унамуно (1864-1936), драматург Хасинто Бенавенте (1866-1954) и поэт Антонио Мачадо (1875-1939). После Первой мировой войны испанский модернизм вступил в период так называемого ультрамодернизма, состоящего из различных течений, в том числе «ультраизма», представители которого резко порывали с прежней литературной традицией, и сюрреализм, связанный с дадаизмом, философией Гегеля и теорией Фрейда о бессознательном.

Поэт Рафаэль Альберти (1902—1999) сначала интересовался сюрреализмом, однако потом отошёл от модернистских направлений, обратившись к традиции испанской классической поэзии и к формам народной поэзии — «Куплеты Хуана Пекаря» (1953). (В 1985 Альберти получил национальную премию имени Сервантеса). Классическим традициям испанской поэзии благоволил и Мигель Эрнандес (1911—1939), который в период войны с фашизмом стал революционным поэтом и героем антифашистского движения. Среди прочих стихотворных форм широко использовал народную форму романса (сборник «Всеобщий романсеро гражданской войны»). Висенте Алейксандре (1898—1984), оставшись в Испании после поражения республики, организовал кружок молодых поэтов, оппозиционных франкистскому режиму. Первая книга его стихов «Пространство» (1928) наметила главную тему его творчества — разочарование в окружающей действительности, обращение к природе. Поэт и критик Луис Сернуда (1904—1963) выпускал сборники сюрреалистических стихов («Реальность и желание», 1936), а Хорхе Гильен (1893—1984) писал стихи, насыщенные сложными метафорами и причудливыми образами.

Поэт Федерико Гарсиа Лорка (1899—1936) стал единственным в истории испанской литературы XX века автором, который попытался возродить традиции испанского классического театра. Пьесы Лорки условно делят на три группы: пьесы, в той или иной степени связанные с романтизмом XIX века («Мариана Пинеда», 1927 и др.); фарсы («Чудесная башмачница» и др.); драмы из народной жизни с трагическим финалом («Кровавая свадьба», «Дом Бернарды Альбы» и др.). В сборниках «Первые песни» (1922) и «Песни» (1921—1924) Лорка находит свой стиль, основанный на сочетании принципов модернистской поэзии с народным творчеством. Его самый знаменитый сборник -«Цыганский романсеро» (1928).

Видное место в западноевропейской философии и литературе занимает Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955), взгляды которого наиболее полно выражены в книгах «Испания с переломанным хребтом» (1921) и «Восстание масс» (1930). Проблемам творчества посвящены его работы «Дегуманизация искусства» и «Мысли о романе».

Видное место в западноевропейской философии и литературе занимает Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955), взгляды которого наиболее полно выражены в книгах «Испания с переломанным хребтом» (1921) и «Восстание масс» (1930). Проблемам творчества посвящены его работы «Дегуманизация искусства» и «Мысли о романе».

После разгрома республики и установления в 1939 диктатуры Франко большинство писателей Испании оказалось в эмиграции. Франкистской цензурой были запрещены не только многие современные литераторы, но и Декарт, Дидро, Руссо. В испанской литературе появляется направление под названием «тремендизм» (от слова tremendo — ужас), своего рода разновидность натурализма. Одним из основоположников тремендизма считается Камило Хосе Села (1916—2002), лауреат Нобелевской премии по литературе 1989 года. Другая представительница «тремендизма» — Лафорет (р. 1921), удостоенная в 1944 крупнейшей в Испании литературной премии Надаль за роман «Ничто» (1945), в котором экзистенциализм также соседствует с реализмом.

После Второй мировой войны на литературную сцену выступило новое поколение испанских писателей. Ана Мария Матуте (р. 1926) проблемы антифашистской борьбы трактует в духе модернистской философии. Её романы, например, «Семья Авелей» (1954), «Мёртвые сыновья» (1959), довольно пессимистичны. Макс Ауб (1903—1972), чей стиль сочетает элементы реализма и фантазии, на материале испанской гражданской войны и её последствий создал трилогию «Закрытое поле» (1943), «Кровавое поле» (1945), и «Открытое поле» (1951).

Мигель Делибес (1920−2010) — один из самых известных испанских писателей XX века. Мир его романов — жестокий и безнадёжный. Уже первый его роман «Кипарис бросает длинную тень» (1948) удостоился премии Надаля. Затем последовал ряд произведений, в основе которых лежит противопоставление природы и цивилизации, а также непростое положение человека в современном мире, будь он горожанином или деревенским жителем. Творчество Хуана Антонио Сунсунеги-и-Лоредо (1901—1981) тесно связано с традицией испанского романа XIX века, в том числе с «костумбристской» литературой, в то же время явственно обнаруживая модернистское начало.

Творчество Долорес Медио (р. 1920) во многом перекликается с Сунсунеги, особенно в романе «Государственный служащий» (1920), где мысль, что только иллюзия может скрасить человеку жизнь, оказывается спасительной.

Испанских писателей волнует проблема пробуждения чувств в современном человеке (Альфонсо Гроссо), тема молодежи, а пессимистический настрой продолжает окрашивать сочинения многих авторов в довольно мрачные тона (например, Хулио Льямасарес, (р. 1955), романы «Волчья луна», 1986 и «Жёлтый дождь», 1988).

В детективном жанре работал Мануэль Васкес Монтальбан (1939 −2003), используя детективные сюжеты для разработки социальных и политических проблем («Одиночество менеджера», 1983, «Южные моря», 1984, и др.).

Драматург Александро Касон (1903—1965) в своем творчестве как бы перекидывает мост от драм Лорки к современным пьесам, а мотив «Жизнь есть сон» Кальдерона проходит красной нитью сквозь все его работы. Антонио Буэро Вальехо (1916 −2000) по-своему продолжает тему иллюзии и реальности в пьесах о современности, а также на исторические и мифологические темы. За пьесу «История одной лестницы» (1949) он получил премию Лопе де Веги. Альфонсо Састре (р. 1926), развивает в своих произведениях мотивы экзистенциализма и заявляет о себе, как о приверженце авангардизма. В 1950 году вместе с режиссёром Хосе Мария де Кинто он создал «Театр социальной агитации» и в особом манифесте требовал нового формата театра — агитационного, социального, пропагандистского.

На русский язык испанские авторы переводились на протяжении всего XX века в достаточно большом объёме. В СССР были изданы не только все испанские классики и крупнейшие авторы первой половины XX века, но и переведены почти все значительные испанские писатели второй половины XX века: лауреат Нобелевской премии по литературе 1989 года Камило Хосе Села, Мигель Делибес, Хуан Гойтисоло, Луис Гойтисоло, Ана Мариа Матуте, Хуан Бенет, Кармен Лафорет, Долорес Медио, Мерседес Родорера, Эдуардо Мендоса, Хорхе Семпрун, Франсиско Гарсиа Павон, Васкес Монтальбан, Франсиско Айала, Франсиско Умбраль, Карлос Рохас, Антонио Буэро Вальехо, Антонио Гала, Лауро Ольмо, Хосе Алонсо Мильан, Анхель Гонсалес и другие.

На русский язык испанские авторы переводились на протяжении всего XX века в достаточно большом объёме. В СССР были изданы не только все испанские классики и крупнейшие авторы первой половины XX века, но и переведены почти все значительные испанские писатели второй половины XX века: лауреат Нобелевской премии по литературе 1989 года Камило Хосе Села, Мигель Делибес, Хуан Гойтисоло, Луис Гойтисоло, Ана Мариа Матуте, Хуан Бенет, Кармен Лафорет, Долорес Медио, Мерседес Родорера, Эдуардо Мендоса, Хорхе Семпрун, Франсиско Гарсиа Павон, Васкес Монтальбан, Франсиско Айала, Франсиско Умбраль, Карлос Рохас, Антонио Буэро Вальехо, Антонио Гала, Лауро Ольмо, Хосе Алонсо Мильан, Анхель Гонсалес и другие.

В начале 1975 года на базе Союза писателей СССР была создана Смешанная советско-испанская комиссия по литературным связям, которая организовывала ежегодные встречи литераторов обеих стран попеременно в Испании и в Советском Союзе.

В период «перестройки» и последовавшего за ним распада СССР интерес к переводной испанской литературе в России несколько спал и стал избирательным. В последние годы на русский язык переводятся Долорес Медио, Хуана де ла Крус, Лаура Эскивель — её книга «Шоколад на крутом кипятке» весьма популярна у поклонников «магического реализма», характерного для латиноамериканской литературы. Повесть «Слабость большевика» Лоренсо Сильвы, одного из наиболее признанных в Испании молодых авторов, впервые за пределами его родины была переведена именно в России, после чего её стали переводить на другие языки. Испанская литература продолжает отличаться своей изысканностью и элитарностью, аристократичностью и рафинированностью. В России, как и во всем мире, пользуются большой популярностью остросюжетные романы Артуро Переса-Реверте. В 1999 году по его книге «Клуб Дюма» был снят мистический триллер «Девятые врата». (режиссёр Роман Полански, в ролях Джонни Депп, Лена Олин, Джеймс Руссо).

Такое направление, как фантастика, в современной испанской литературе развито слабо. В числе наиболее известных испанских фантастов — философ и журналист Х. Х. Муньос Ренхель (р. 1974), чьи произведения переведены на английский и русский языки.

В 2003 году в России открыт филиал Института Сервантеса, задачей которого, подобно Институту Гёте в Германии, является развитие культурных связей между Испанией и Россией.

См. также

- Гарсиа Лорка, Федерико

- Гойтисоло, Хуан

- Делибес, Мигель

- Кампродон, Франсиско

- Мачадо, Антонио

- Альберти, Рафаэль

- Села, Камило Хосе

- Сервантес, Мигель де

- Хименес, Хуан Рамон

- Беккер, Густаво Адольфо

- Испанские сказки

Напишите отзыв о статье "Литература Испании"

Литература ЭСБЕ

- Capmany, «Teatro historico-critico de la elocuencia española» (1786-94)

- Bouterweck, «Histoire de la littérature espagnole» (П., 1812) — перевод части его большого сочинения «Geschichte der neuern Poesie und Beredsamkeit», очень ценного исследования, переведенного и на испанский язык, с примечаниями переводчиков

- Sismondi, «De la littérature du midi de l’Europe» (П., 1813-29; часть, относящаяся к Испании, переведена и снабжена примечаниями Хосе Фигероа и Амадором де лос Риос: «Historia de la litteratura española», Севилья, 1841-42)

- A. de Lista y Aragon, «Lecciones de litteratura española» (Мадрид, 1836);

- De Puibus que, «Histoire comparée des littératures espagnole et française» (П., 1843)

- Schack, «Geschichte der dramatischen Litteratur und Kunst in Spanien» (Берл., 1845-46), с прибавлением: «Nachträge zur Geschichte etc.» (1854);

- Tichnor, «Histoire de la littérature espagnole» (сочинение, появившееся в английском переводе в Нью-Йорке и в Лондоне, 1849, с примечаниями и добавлениями испанских комментаторов, П., 1864);

- Gil у Zarate, «Manual de litteratura» (Мадрид, 1844)

- De Puymaigre, «Les vieux auteurs castillans» (П., 1861)

- Amador de Los Rios, «Historia critica de la litteratura española» (Мадрид, 1861-65);

- Baret, «Histoire de la littérature espagnole depuis les origines jusqu'à nos jours» (П., 1863)

- M. de la Revilla et P. de Alcantara Garcia, «Principios de litte ratura general y historia de litteratura española» (Мадрид, 1872).

Коллекции текстов

- Sedano, E. de Ochoa, Quintana, Lemcke, «La Biblioteca Rivadeneyra».

Литература XIX века

- A. Ferrer del Rio, «Galeria de la litteratura española» (Мадрид, 1846);

- M. Ovilo y Otero, «Manual de biografia y de bibliografia de los escritores españoles de siglo XIX» (П., 1859);

- Ant. de Latour, «La Baie de Cadix» (П., 1858); «Tolède et les bords du Tage» (1860); «l’Espagne religieuse et littéraire» (1863); «Etudes littéraires sur l’Espagne contemporaine» (1864); «Espagne, traditions, moeurs et litté rature» (1869);

- Juan Valera, «Estudios criticos sobre litteratura» (Мадрид, 1864);

- A. Canovas del Castillo, «Estudios litterarios» (1868); «El solitario y su tiempo» (1883); «Artes y Le tras» (1887);

- G. Calvo-Asensio, «El Teatro hispano-lusitano en el siglo XIX» (1875);

- Gustave Hubbard, «Histoire de la littérature espagnole contemporaine» (1876)

- Pedro Antonio de Alarcon, «Jucios litterarios y artisticos» (1883)

- Manuel de la Revilla, «Obras» (1883) и «Criticas» (1884-85)

- M. Menendez y Pelayo, «Estudios de critica litteraria» (1884), «Espagna del siglo XIX» (1885-89)

- Blanco Gorcia, «La litteratura esp. en el s. XIX» (1891).

Примечания

- ↑ [www.wdl.org/ru/item/515/ Зерцало жестокой и ужасной испанской тирании в Нидерландах, творимой тираном, герцогом Альбой, и другими военачальниками короля Филиппа II] (1620). Проверено 27 августа 2013. [www.webcitation.org/6Jde6PeWY Архивировано из первоисточника 15 сентября 2013].

Напишите отзыв о статье "Литература Испании"

Литература

- «История испанской литературы» Тикнора, перев. под редакцией Н. И. Стороженко (М., 1884—1889)

- «История современной литературы в Испании» Гюббара, перев. Ю. В. Доппельмайера (М., 1892)

- «История испанской литературы» П. Кулиша (СПб., 1861).

- Юрьев. «Испанский театр», М., 1887)

- М. М. Ковалевский «Сборник в память Юрьева» (Москва, 1891)

- Пятницкий «Библиотека для чтения», 1843 г.

- Пятницкий «Отеч. записки», 1853-54 гг.

- Чуйко «Библиотека европейских писателей» Костарев («Врач своей чести» и «Жизнь есть сон», М., 1861), Юрьев («Беседы в Обществе любителей русской словесности», вып. III, М. 1871), Буренин («Дочь воздуха», «Вестник Европы», 1872, март); комедии в стихах Морето перевёл Венкштерн («Русский вестник», 1887, № 8); «Дон-Кихота Ламанчского» Сервантеса перев. В. Карелин (СПб., 1886). См. также «И. драматическая литература» («Современник», кн. 8-9, 1848 г.); Денегри (Леонид Мечников), «Очерки новой испанской литературы» («Дело», 1874).

- Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964.

- Багно В. Е. Испанская поэзия в русских переводах // Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб.: Наука, 2006. С. 87-115.

- Балашов Н. И. Испанская классическая драма в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах. М.,1975.

- Бурмистрова Л. М. (составитель, автор вступительной статьи и примечаний). Он въезжает из другого века… Дон Кихот в России. М.: Рудомино, 2006.

- Испанская новелла XX века. Составление А. Мансо и Н. Томашевского. М. Худ. литература 1965.-592 с

- Испанская новелла 70-е годы. М. Радуга. 1982.-394 с.

- Испанская поэзия в русских переводах. 1789—1980.Сборник./ Сост. С.Гончаренко. М.: Радуга, 1984.- 720 с.

- Поэзия испанского Возрождения: Пер. с исп./Редколл.: Н. Балашов, Ю. Виппер, М. Климова и др.; Сост и коммент. В. Столбова; Вступительная статья С.Пискуновой; Гравюры худож. И. Кириакиди. — М.: Худож. лит., 1990.- 591 с. (Б-ка литературы Возрождения). ISBN 5-280-01260-2

- Современная испанская новелла. Составление, предисловие и справки об авторах В. Ясного. М.: Прогресс 1971.-478 с.

- Тертерян И. А. Современный испанский роман 1939—1969. М.: Художественная литература, 1972

- Тертерян И. А. Испытание историей: Очерки испанской литературы XX века. М.: Наука, 1973

- Тертерян И. А. Человек мифотворящий: О литературе Испании, Португалии и Латинской Америки. М.: Советский писатель, 1988.

- Плавскин З. И. Литература Испании IX—XV веков. М., 1986.

- Плавскин З. И. Литература Возрождения в Испании. — СПб., 1994.

- Поэзия испанского барокко. СПб., Наука, 2006.- 567 с.

- Штейн А. Л. История испанской литературы. (Издание второе, стереотипное.) М.: УРСС, 2001.

- Штейн А. Л. Литература испанского барокко. — М., 1983.

- Силюнас В. Испанский театр XVI—XVII веков. — М., 1995.

- Силюнас В.Ю. Испанская драма ХХ века. М., Наука, 1980г. 289 с

- Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI—XVII веков. — М., 1998.

- Уваров Ю.П, Современный испанский роман, М., 1968.

- Художественная литература Испании в русской печати: библиогр. указ. Вып.1. Каталонская литература /Сост. и автор вступ. ст. В. Г. Гинько; Ред. Ю. Г. Фридштейн. — М.: Рудомино,1998. — 79 с.

- Ясный В. К. Бегство в действительность. Современный испанский роман. М., 1971—240 с.

- Los españoles en la literatura, Ramón Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid (1971).

- Historia y crítica de la literatura española (8 vols.), Francisco Rico (editor), Ediciones Grijalbo, Barcelona (1980).

Ссылки

- Испанская литература // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Диас-Плаха, Гильермо, [kuprienko.info/guillermo-diaz-plaja-los-metodos-literarios/ «История и теория Испанской Литературы»]

- [kuprienko.info/antologia-crestomatia-de-los-poetas-espanolos/ Антология и хрестоматия испанской поэзии (letra А): биографии авторов, поэтов и тексты]

- [kuprienko.info/antologia-crestomatia-de-los-poetas-espanolos-b/ Антология и хрестоматия испанской поэзии (letra B)]

- [kuprienko.info/antologia-de-los-poetas-espanolos-letra-c/ Антология и хрестоматия испанской поэзии (letra С)]

- [www.mir-es.com/co.php?g=es Поэзия Испании на сайте "Испаноязычный мир: поэзия, изобразительное искусство, музыка, голос"]

- [www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ISPANSKAYA_LITERATURA.html?page=0,0 Страница] в энциклопедии Кругосвет

| Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии.

|

| ||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Литература Испании

Борис в числе немногих был на Немане в день свидания императоров; он видел плоты с вензелями, проезд Наполеона по тому берегу мимо французской гвардии, видел задумчивое лицо императора Александра, в то время как он молча сидел в корчме на берегу Немана, ожидая прибытия Наполеона; видел, как оба императора сели в лодки и как Наполеон, приставши прежде к плоту, быстрыми шагами пошел вперед и, встречая Александра, подал ему руку, и как оба скрылись в павильоне. Со времени своего вступления в высшие миры, Борис сделал себе привычку внимательно наблюдать то, что происходило вокруг него и записывать. Во время свидания в Тильзите он расспрашивал об именах тех лиц, которые приехали с Наполеоном, о мундирах, которые были на них надеты, и внимательно прислушивался к словам, которые были сказаны важными лицами. В то самое время, как императоры вошли в павильон, он посмотрел на часы и не забыл посмотреть опять в то время, когда Александр вышел из павильона. Свидание продолжалось час и пятьдесят три минуты: он так и записал это в тот вечер в числе других фактов, которые, он полагал, имели историческое значение. Так как свита императора была очень небольшая, то для человека, дорожащего успехом по службе, находиться в Тильзите во время свидания императоров было делом очень важным, и Борис, попав в Тильзит, чувствовал, что с этого времени положение его совершенно утвердилось. Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные не только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было.Борис жил с другим адъютантом, польским графом Жилинским. Жилинский, воспитанный в Париже поляк, был богат, страстно любил французов, и почти каждый день во время пребывания в Тильзите, к Жилинскому и Борису собирались на обеды и завтраки французские офицеры из гвардии и главного французского штаба.

24 го июня вечером, граф Жилинский, сожитель Бориса, устроил для своих знакомых французов ужин. На ужине этом был почетный гость, один адъютант Наполеона, несколько офицеров французской гвардии и молодой мальчик старой аристократической французской фамилии, паж Наполеона. В этот самый день Ростов, пользуясь темнотой, чтобы не быть узнанным, в статском платье, приехал в Тильзит и вошел в квартиру Жилинского и Бориса.

В Ростове, также как и во всей армии, из которой он приехал, еще далеко не совершился в отношении Наполеона и французов, из врагов сделавшихся друзьями, тот переворот, который произошел в главной квартире и в Борисе. Все еще продолжали в армии испытывать прежнее смешанное чувство злобы, презрения и страха к Бонапарте и французам. Еще недавно Ростов, разговаривая с Платовским казачьим офицером, спорил о том, что ежели бы Наполеон был взят в плен, с ним обратились бы не как с государем, а как с преступником. Еще недавно на дороге, встретившись с французским раненым полковником, Ростов разгорячился, доказывая ему, что не может быть мира между законным государем и преступником Бонапарте. Поэтому Ростова странно поразил в квартире Бориса вид французских офицеров в тех самых мундирах, на которые он привык совсем иначе смотреть из фланкерской цепи. Как только он увидал высунувшегося из двери французского офицера, это чувство войны, враждебности, которое он всегда испытывал при виде неприятеля, вдруг обхватило его. Он остановился на пороге и по русски спросил, тут ли живет Друбецкой. Борис, заслышав чужой голос в передней, вышел к нему навстречу. Лицо его в первую минуту, когда он узнал Ростова, выразило досаду.

– Ах это ты, очень рад, очень рад тебя видеть, – сказал он однако, улыбаясь и подвигаясь к нему. Но Ростов заметил первое его движение.

– Я не во время кажется, – сказал он, – я бы не приехал, но мне дело есть, – сказал он холодно…

– Нет, я только удивляюсь, как ты из полка приехал. – «Dans un moment je suis a vous», [Сию минуту я к твоим услугам,] – обратился он на голос звавшего его.

– Я вижу, что я не во время, – повторил Ростов.

Выражение досады уже исчезло на лице Бориса; видимо обдумав и решив, что ему делать, он с особенным спокойствием взял его за обе руки и повел в соседнюю комнату. Глаза Бориса, спокойно и твердо глядевшие на Ростова, были как будто застланы чем то, как будто какая то заслонка – синие очки общежития – были надеты на них. Так казалось Ростову.

– Ах полно, пожалуйста, можешь ли ты быть не во время, – сказал Борис. – Борис ввел его в комнату, где был накрыт ужин, познакомил с гостями, назвав его и объяснив, что он был не статский, но гусарский офицер, его старый приятель. – Граф Жилинский, le comte N.N., le capitaine S.S., [граф Н.Н., капитан С.С.] – называл он гостей. Ростов нахмуренно глядел на французов, неохотно раскланивался и молчал.

Жилинский, видимо, не радостно принял это новое русское лицо в свой кружок и ничего не сказал Ростову. Борис, казалось, не замечал происшедшего стеснения от нового лица и с тем же приятным спокойствием и застланностью в глазах, с которыми он встретил Ростова, старался оживить разговор. Один из французов обратился с обыкновенной французской учтивостью к упорно молчавшему Ростову и сказал ему, что вероятно для того, чтобы увидать императора, он приехал в Тильзит.

– Нет, у меня есть дело, – коротко ответил Ростов.

Ростов сделался не в духе тотчас же после того, как он заметил неудовольствие на лице Бориса, и, как всегда бывает с людьми, которые не в духе, ему казалось, что все неприязненно смотрят на него и что всем он мешает. И действительно он мешал всем и один оставался вне вновь завязавшегося общего разговора. «И зачем он сидит тут?» говорили взгляды, которые бросали на него гости. Он встал и подошел к Борису.

– Однако я тебя стесняю, – сказал он ему тихо, – пойдем, поговорим о деле, и я уйду.

– Да нет, нисколько, сказал Борис. А ежели ты устал, пойдем в мою комнатку и ложись отдохни.

– И в самом деле…

Они вошли в маленькую комнатку, где спал Борис. Ростов, не садясь, тотчас же с раздраженьем – как будто Борис был в чем нибудь виноват перед ним – начал ему рассказывать дело Денисова, спрашивая, хочет ли и может ли он просить о Денисове через своего генерала у государя и через него передать письмо. Когда они остались вдвоем, Ростов в первый раз убедился, что ему неловко было смотреть в глаза Борису. Борис заложив ногу на ногу и поглаживая левой рукой тонкие пальцы правой руки, слушал Ростова, как слушает генерал доклад подчиненного, то глядя в сторону, то с тою же застланностию во взгляде прямо глядя в глаза Ростову. Ростову всякий раз при этом становилось неловко и он опускал глаза.

– Я слыхал про такого рода дела и знаю, что Государь очень строг в этих случаях. Я думаю, надо бы не доводить до Его Величества. По моему, лучше бы прямо просить корпусного командира… Но вообще я думаю…

– Так ты ничего не хочешь сделать, так и скажи! – закричал почти Ростов, не глядя в глаза Борису.

Борис улыбнулся: – Напротив, я сделаю, что могу, только я думал…

В это время в двери послышался голос Жилинского, звавший Бориса.

– Ну иди, иди, иди… – сказал Ростов и отказавшись от ужина, и оставшись один в маленькой комнатке, он долго ходил в ней взад и вперед, и слушал веселый французский говор из соседней комнаты.

Ростов приехал в Тильзит в день, менее всего удобный для ходатайства за Денисова. Самому ему нельзя было итти к дежурному генералу, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит, а Борис, ежели даже и хотел, не мог сделать этого на другой день после приезда Ростова. В этот день, 27 го июня, были подписаны первые условия мира. Императоры поменялись орденами: Александр получил Почетного легиона, а Наполеон Андрея 1 й степени, и в этот день был назначен обед Преображенскому батальону, который давал ему батальон французской гвардии. Государи должны были присутствовать на этом банкете.

Ростову было так неловко и неприятно с Борисом, что, когда после ужина Борис заглянул к нему, он притворился спящим и на другой день рано утром, стараясь не видеть его, ушел из дома. Во фраке и круглой шляпе Николай бродил по городу, разглядывая французов и их мундиры, разглядывая улицы и дома, где жили русский и французский императоры. На площади он видел расставляемые столы и приготовления к обеду, на улицах видел перекинутые драпировки с знаменами русских и французских цветов и огромные вензеля А. и N. В окнах домов были тоже знамена и вензеля.

«Борис не хочет помочь мне, да и я не хочу обращаться к нему. Это дело решенное – думал Николай – между нами всё кончено, но я не уеду отсюда, не сделав всё, что могу для Денисова и главное не передав письма государю. Государю?!… Он тут!» думал Ростов, подходя невольно опять к дому, занимаемому Александром.

У дома этого стояли верховые лошади и съезжалась свита, видимо приготовляясь к выезду государя.

«Всякую минуту я могу увидать его, – думал Ростов. Если бы только я мог прямо передать ему письмо и сказать всё, неужели меня бы арестовали за фрак? Не может быть! Он бы понял, на чьей стороне справедливость. Он всё понимает, всё знает. Кто же может быть справедливее и великодушнее его? Ну, да ежели бы меня и арестовали бы за то, что я здесь, что ж за беда?» думал он, глядя на офицера, всходившего в дом, занимаемый государем. «Ведь вот всходят же. – Э! всё вздор. Пойду и подам сам письмо государю: тем хуже будет для Друбецкого, который довел меня до этого». И вдруг, с решительностью, которой он сам не ждал от себя, Ростов, ощупав письмо в кармане, пошел прямо к дому, занимаемому государем.

«Нет, теперь уже не упущу случая, как после Аустерлица, думал он, ожидая всякую секунду встретить государя и чувствуя прилив крови к сердцу при этой мысли. Упаду в ноги и буду просить его. Он поднимет, выслушает и еще поблагодарит меня». «Я счастлив, когда могу сделать добро, но исправить несправедливость есть величайшее счастье», воображал Ростов слова, которые скажет ему государь. И он пошел мимо любопытно смотревших на него, на крыльцо занимаемого государем дома.

С крыльца широкая лестница вела прямо наверх; направо видна была затворенная дверь. Внизу под лестницей была дверь в нижний этаж.

– Кого вам? – спросил кто то.

– Подать письмо, просьбу его величеству, – сказал Николай с дрожанием голоса.

– Просьба – к дежурному, пожалуйте сюда (ему указали на дверь внизу). Только не примут.

Услыхав этот равнодушный голос, Ростов испугался того, что он делал; мысль встретить всякую минуту государя так соблазнительна и оттого так страшна была для него, что он готов был бежать, но камер фурьер, встретивший его, отворил ему дверь в дежурную и Ростов вошел.