История США (1849—1865)

Между 1849 и 1865 годами США, резко расширившие свои границы, переживали период обострения отношений между регионами страны, что в конце концов привело к мятежу южных штатов и кровопролитной гражданской войне. В эту эпоху в Соединенных Штатах происходила индустриализация и революция на транспорте, изменившие экономику Севера и Запада. Массовая иммиграция, также направленная преимущественно на Север, тоже была причиной серьёзных изменений в культуре Америки. Начало Калифорнийской золотой лихорадки и массовое заселение западных территорий поставило в повестку дня старый вопрос о допущении или запрещении рабства на Западе.

Длительная политическая борьба привела в 1850 году к принятию компромиссного решения, частично удовлетворявшего интересы как северных, так и южных штатов: Калифорния стала штатом, свободным от рабства, но в Техасе и на других территориях, присоединенных к США по итогам американо-мексиканской войны, рабство могло быть разрешено, если за него голосовало большинство местного населения. В 1854 году, согласно принципу суверенитета населения, был принят закон Канзас-Небраска, фактически отменивший действие ранее принятого Миссурийского компромисса, ограничивавшего распространение рабства на Западе. В Канзасе начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками рабства, поляризовавшие всю страну. Победа противников рабства в Канзасе и создание новой республиканской партии с явно аболиционистской программой и опиравшейся на избирателей Севера, сместили равновесие политических сил и породили на Юге опасения за своё будущее. В 1860 году кандидат республиканской партии Авраам Линкольн при поддержке избирателей Севера и вопреки воле избирателей Юга стал президентом США. Тогда южные штаты объявили о своем выходе из союза и создании нового конфедеративного государства. Взяв под свой контроль вооруженные силы Юга, Конфедерация силой захватила остававшиеся на Юге военные базы, верные правительству в Вашингтоне. Это были первые бои гражданской войны, продолжавшейся четыре года. В ней погибло около 600—700 тысяч американцев, большая часть южных штатов была опустошена войной и блокадой морских портов, вызвавшей на Юге массовый голод[1]. В конце концов Север победил, территориальная целостность США была восстановлена, а рабство было отменено на всей их территории.

Содержание

Экономическое развитие

К 1840 м годам в результате промышленной революции северо-западные штаты покрылись густой сетью железных дорог, каналов, текстильных фабрик, небольших промышленных городков и быстро растущих финансовых центров, таких как Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия[2][3]. Их экономические интересы требовали повышения таможенных пошлин для защиты внутреннего рынка от конкуренции со стороны иностранных (прежде всего британских) товаров. Однако таможенные тарифы, и без того низкие, в интересах экспортеров хлопка с американского Юга были напротив понижены, достигнув к 1857 году самой низкой отметки за несколько десятилетий. На Среднем Западе развивалось сельскохозяйственное производство, прежде всего животноводство, за счет которого как Север, так и Юг снабжались продуктами питания. Значительная часть его продукции также шла на экспорт в Европу[4].

Высокие мировые цены на хлопок обеспечивали процветание плантаций американского Юга, но монокультура здесь быстро истощала почву, и плантаторы вынуждены были постепенно перемещать свои владения в западном направлении, на новые земли. Очередной представившейся им для этого возможностью стало присоединение Техаса в 1845 году. В то время как на Севере и Среднем Западе происходила урбанизация, и росли новые города: Чикаго, Цинциннати, Кливленд, — Юг оставался аграрным. Богатства здесь сосредотачивались в руках крупных землевладельцев, использовавших рабский труд для получения прибыли, направляемой на покупку все новых земельных владений и все большего количества рабов. Большинство мелких фермеров рабов не имело и поставляло свой товар лишь на местный рынок[5][6]. Даже железных дорог здесь было мало, они были короткими и обслуживали главным образом перевозки хлопка в ближайшие портовые города[7]. Значительная часть продукции транспортировалась на пароходах по рекам.

К 1860 году в городах с населением свыше 2500 человек проживало 16 % американцев, треть национального дохода производилось в промышленности. Но производство хлопка на Юге все ещё оставалось основной статьей дохода. Кроме него быстро росло производство одежды из шерсти, обуви и машин. Наряду с паровыми двигателями по-прежнему широко использовалась гидроэнергия. Локомотивы на железных дорогах постепенно переходили от использования дров на уголь, центром добычи которого стала Пенсильвания. Хотя фабрики, шахты, банки, магазины и другие промышленные и коммерческие предприятия широко распространились по всему Северу и в крупных городах Юга, это были в большинстве своем мелкие предприятия, владельцами и клиентами которых являлись местные жители[8]. Работали же на фабриках преимущественно иммигранты, первая массовая волна которых (около 4200 тыс. чел.) прибыла в Америку в 1840—1850 годах. Одной из групп иммигрантов были ирландцы, бегущие от «Великого голода». Будучи бедняками и католиками, ирландцы в США были нежеланными пришельцами. Преимущественно они поселились близ Бостона и Нью-Йорка в перенаселенных трущобах на окраинах. В ином положении оказались иммигранты германского происхождения, которые обычно были хорошо образованными представителями среднего класса, эмигрировавшими не по экономическим, а по политическим причинам. Они продавали на родине своё имущество и прибывали в Америку с вырученными деньгами. Их больше привлекали растущие города Среднего Запада, где, особенно в Сент-Луисе и Цинциннати, образовались большие германские общины.

После того, как в 1848 в Калифорнии и в 1860 году на Территории Дакота было обнаружено золото, началась так называемая золотая лихорадка, усилившая поток переселенцев на Запад. Штат Миссури с золотыми приисками Калифорнии связывала «Калифорнийская тропа». В 1840—1860-х годах по ней проследовали более четверти миллиона фермеров и золотоискателей.

Большая часть старателей прибыла в Калифорнию в 1849 году, их позже называли Forty-Niners. Среди иммигрантов было и много китайцев, с которых началась массовая иммиграция в Америку китайского населения. Большинство старателей золота не нашли и осели в городах Сан-Франциско и Сакраменто.

Политическая борьба 1849—1859 гг

В первой половине XIX в. в США, как и в Европе был популярен аболиционизм, который был результатом как европейского Просвещения, так и развития собственно американской религиозной жизни. Одним из ярких проявлений идеологии аболиционистов была публикация в 1852 году книги Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

В первой половине XIX в. в США, как и в Европе был популярен аболиционизм, который был результатом как европейского Просвещения, так и развития собственно американской религиозной жизни. Одним из ярких проявлений идеологии аболиционистов была публикация в 1852 году книги Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

Однако по большей части споры вокруг рабства велись не с точки зрения морали, а о его юридических основаниях. В частности, американское движение за «свободную землю» выступало против рабства не потому, что оно было бременем для цветных, а из-за опасности, которую оно представляло собой для белых американцев. Рабство было экономической основой политического и финансового могущества крупных плантаторов-рабовладельцев, элиты, контролировавшей в южных штатах того времени большую часть земель, недвижимости и капитала. Элитарность южного общества с точки зрения северян представляла собой угрозу для демократии. Действительно, согласно переписи 1860 года, не более 385 тысяч американцев (около 1,4 % белого населения всей страны или 4,8 % белого населения Юга) имели хотя бы одного раба[9][10]. Около 95 % рабов проживало в южных штатах, где они составляли треть населения[11].

На Юге рабство считали естественным, а восстания рабов подавляли силой. Южане полагали, что афроамериканцы не способны сами о себе позаботиться и нуждаются для этого в хозяине. Общество северян здесь считали бездушным индустриальным миром с примитивной культурой, в то время как Юг — образцом стабильной, хорошо упорядоченной высокоразвитой цивилизации.

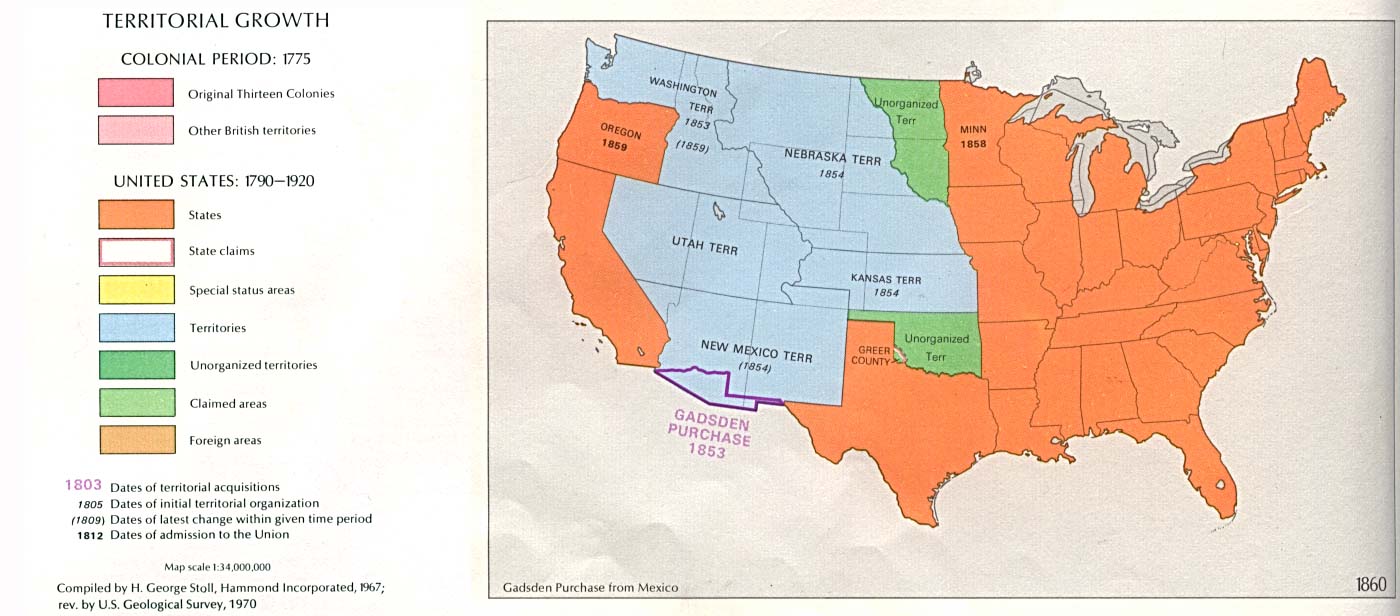

Колоссальное расширение территории США в первой половине XIX века и, в частности, присоединение новых территорий по договору Гвадалупе-Идальго 1848 года привело к обострению противоречий между регионами страны, в политической жизни сфокусировавшихся главным образом вокруг проблемы рабства. Северяне выступали против распространения рабства на новые территории, в то время как южане рассчитывали на разрешение рабовладения на Западе. В конце 1840-х годов в Конгрессе распространилось мнение, что вопрос о допущении или запрещении рабства должны решать не центральные власти, а местные жители того или иного штата и избранные ими местные органы власти. К 1850 году между политическими силами был достигнут очередной компромисс, согласно которому Калифорния была допущена в состав США как штат, свободный от рабства, в Техасе рабство было разрешено, а на остальных бывших мексиканских территориях вопрос о рабстве должны были решать местные жители.

Колоссальное расширение территории США в первой половине XIX века и, в частности, присоединение новых территорий по договору Гвадалупе-Идальго 1848 года привело к обострению противоречий между регионами страны, в политической жизни сфокусировавшихся главным образом вокруг проблемы рабства. Северяне выступали против распространения рабства на новые территории, в то время как южане рассчитывали на разрешение рабовладения на Западе. В конце 1840-х годов в Конгрессе распространилось мнение, что вопрос о допущении или запрещении рабства должны решать не центральные власти, а местные жители того или иного штата и избранные ими местные органы власти. К 1850 году между политическими силами был достигнут очередной компромисс, согласно которому Калифорния была допущена в состав США как штат, свободный от рабства, в Техасе рабство было разрешено, а на остальных бывших мексиканских территориях вопрос о рабстве должны были решать местные жители.

В 1854 году по закону Канзас-Небраска право решать, быть штату рабовладельческим или свободным от рабства, было предоставлено населению Канзаса. Поскольку территория Канзаса находилась севернее линии распространения рабства, обозначенной ранее принятым Миссурийским компромиссом, этот закон вызвал политический кризис, распад прежней политической системы и образование новой республиканской партии, выражавшей интересы северян и аболиционистов. Новые поселенцы прибывали в Канзас как с Севера, так и с Юга. Вскоре между ними начались столкновения, переросшие в гражданскую войну. Когда в 1855 году состоялись первые выборы, было подано около 6000 голосов, хотя законных поселенцев, имевших право голоса, насчитывалось не более 1500. Поскольку на выборах победили сторонники рабства, в подаче «лишних» голосов обвинили жителей соседнего рабовладельческого штата Миссури. Возмущенные противники рабства объявили о создании теневого правительства штата и непризнании итогов фальсифицированных выборов. В Конгрессе состоялись слушания по событиям в Канзасе. Когда один из сенаторов выступил с речью «Преступление против Канзаса», в которой обвинил родственников одного из представителей от Южной Каролины в участии в фальсификации выборов, последний избил его палкой прямо в здании Конгресса. Этот эпизод, так же как и акты насилия в Канзасе, вызвал возмущение на Севере, но был полностью одобрен на Юге.

На президентских выборах 1856 года республиканцы выдвинули кандидатуру Джона Фримонта и едва не одержали победу, хотя к этому времени партия существовала лишь два года и была полностью лишена поддержки избирателей Юга, где её считали экстремистской. Одна из крупнейших партий того времени Know Nothing, не определившаяся относительно проблемы рабства и сосредоточившая внимание на иммигрантах, потеряла поддержку избирателей, и её члены на следующих выборах преимущественно примкнули к республиканцам. Президентом стал кандидат демократов Джеймс Бьюкенен, за которого проголосовали избиратели Юга, а также Пенсильвании и Иллинойса. Выборы ещё более поляризовали страну; республиканцы стали партией почти всего Севера, а демократы — Юга.

Вскоре после выборов, в 1857 году, разразился экономический кризис, который подорвал политическое влияние демократов. Война в Юте (1857—1858), в которой правительственные войска подавляли выступления местных жителей-мормонов, также не способствовала популярности администрации Бьюкенена.

Борьба между сторонниками и противниками рабства в 1857 году ещё более обострилась из-за громкого судебного процесса Дред Скотт против Сэндфорда, в ходе которого Верховный суд США принял откровенно расистское решение о том, что чернокожие не могут быть признаны гражданами США, и запретил штатам принимать законы, запрещающие рабовладение. Верховный судья Роджер Брук Тони постановил, что это противоречит конституции, запрещающей лишать граждан их собственности (то есть рабов) иначе как по решению суда. На Севере это решение восприняли как одно из проявлений заговора рабовладельцев, манипулирующих федеральным правительством.

Радикальные аболиционисты, такие как Джон Браун, один из лидеров восстания в Канзасе, разочаровались в легитимных методах борьбы с рабовладельцами и перешли к тактике партизанской войны. Пытаясь организовать вооруженное восстание рабов в Виргинии, Браун с группой своих сторонников 17 октября 1859 года захватил в этом штате один из арсеналов федеральной армии. Однако поднять рабов на восстание ему не удалось. Арсенал был взят штурмом, Браун с уцелевшими сообщниками был схвачен и осужден на смертную казнь, состоявшуюся 2 декабря того же года[12]. На Юге выступление Джона Брауна расценивали как опасный прецедент, а на Севере его считали героем и мучеником.

Выборы 1860 года и война между Севером и Югом

На президентские выборы 1860 года демократы не смогли выставить единого кандидата. Демократическая партия раскололась, часть демократов отстаивала кандидатуру Стивена Дугласа, часть — Джона Брекинриджа, остальные не поддержали ни одного из кандидатов от своей партии. Республиканцы выдвинули кандидатуру Авраама Линкольна, который и стал 16 м президентом США, несмотря на провал во всех штатах Юга.

Власти Южной Каролины в ответ на победу кандидата от северян 20 декабря 1860 года объявили о выходе штата из состава федеративного государства и своей независимости. Их примеру последовали другие штаты Юга, и к моменту инаугурации президента Линкольна в марте 1861 года о своей независимости объявили Миссисипи (9 января), Флорида (10 января), Алабама (11 января), Джорджия (19 января), Луизиана (26 января) и Техас (1 февраля). В феврале представители южных штатов собрались на специальном конгрессе в столице Алабамы городе Монтгомери, где приняли временную конституцию нового конфедеративного государства и 8 февраля избрали президентом Конфедерации Джефферсона Дэвиса.

Администрация Дэвиса предложила федеральному правительству выкупить его собственность на территории Конфедерации, в том числе военные базы, но Линкольн ответил отказом. Тогда 12 апреля 1861 года Дэвис отдал генералу Борегару приказ открыть огонь по верным федеральному правительству частям, оборонявшим форт Самтер в Южной Каролине. С этого сражения началась гражданская война в США.

Администрация Дэвиса предложила федеральному правительству выкупить его собственность на территории Конфедерации, в том числе военные базы, но Линкольн ответил отказом. Тогда 12 апреля 1861 года Дэвис отдал генералу Борегару приказ открыть огонь по верным федеральному правительству частям, оборонявшим форт Самтер в Южной Каролине. С этого сражения началась гражданская война в США.

Получив известия о начале южанами военных действий, северяне в свою очередь потребовали от властей применения военной силы. Президент Линкольн объявил о наборе добровольцев в армию. В ответ о своем выходе из США и присоединении к Конфедерации объявили ещё четыре штата: Виргиния (17 апреля), Арканзас (6 мая), Теннесси (7 мая) и Северная Каролина (20 мая). Ещё четыре рабовладельческих штата: Мэриленд, Делавэр, Миссури и Кентукки под давлением федерального правительства остались под его контролем, хотя власти Кентукки безуспешно пытались сохранить нейтралитет в начавшейся войне. С самого начала война для Конфедерации носила оборонительный характер. Уступая Северу по военным и демографическим ресурсам, Юг мог рассчитывать лишь на затягивание войны до тех пор, пока северяне не смирятся с его независимостью.

Первое наступление северян от Вашингтона в Виргинию закончилось провалом. Их плохо обученная 35-тысячная армия была разбита в июле 1861 года. Тогда командование армией на востоке было поручено генералу Макклелану, который сразу исключил быструю победу и занялся формированием боеспособной армии, выступившей в поход лишь в марте следующего 1862 года. После первых успехов армия Макклелана столкнулась с силами генерала Ли, оборонявшими подступы к столице Конфедерации городу Ричмонду. После Семидневной битвы Макклелан был вынужден отступить.

В августе 1862 года Ли выиграл решающее сражение у ещё одной армии северян, и южане вторглись на территорию Мерилэнда, рассчитывая, что военные победы принесут им если не мир, то, по крайней мере, признание в Европе и помощь иностранных государств. Но 17 сентября южане были разбиты, и президент Линкольн издал Прокламацию об освобождении рабов, которая, хотя и не покончила с рабством на Юге, придала войне идеологическую направленность и выставила Конфедерацию в неблаговидном свете в глазах просвещенных европейцев.

Последовавшие наступательные действия обеих сторон на востоке ни к чему не привели. Как южане, так и северяне успешно обороняли свои позиции, но не были способны захватить чужие. Значительно успешнее для Севера шла война на западе. Хотя ещё в сентябре 1861 года войска Конфедерации заняли важный порт на реке Миссисипи Колумбус (Кентукки), к концу 1862 года федеральные армии контролировали всю территорию Кентукки. После поражения под Виксбургом южане полностью утратили контроль над рекой Миссисипи и сообщение между Техасом и восточными штатами Конфедерации. Далее федеральная армия успешно провела наступление на Чаттанугу и Атланту, после чего у Конфедерации практически не осталось войск для защиты Джорджии и Южной Каролины.

В 1864 году выдвинувшийся во время войны на западе генерал Грант был назначен главнокомандующим армией северян на востоке. Понимая, что, ведя ограниченные военные действия, Север не сможет победить, а главное его преимущество — преобладание в ресурсах, Грант перешел к ведению тотальной войны против Юга. Вместо добровольческих отрядов его войска были сформированы из солдат, мобилизованных во всех северных штатах. Они оттеснили армию генерала Ли к городу Питерсберг (Виргиния), где южане были осаждены превосходящими силами северян. Осада Петерсберга продолжалась с июня 1864 по март 1865 года. Тем временем армия генерала Шермана захватила Атланту, чем обеспечила не только военную, но и политическую победу президента Линкольна на выборах 1864 года, в которых его противником был уволенный с поста командующего кандидат от демократов генерал Макклелан. Двигаясь от Атланты, в ходе знаменитого марша Шермана к морю армия Севера опустошила Джорджию и захватила столицу штата город Саванну. В апреле 1865 года сдалась последняя армия южан под командованием генерала Ли, и длительная кровопролитная война была окончена.

Напишите отзыв о статье "История США (1849—1865)"

Примечания

- ↑ Lambert, Craig [www.harvardmagazine.com/on-line/050155.html The Deadliest War]. Harvard Magazine (May–June 2001). Проверено 14 октября 2007. [www.webcitation.org/69YCPlsSl Архивировано из первоисточника 30 июля 2012].

- ↑ John F. Stover, American Railroads (1997) pp 35-95

- ↑ Walter Licht, Industrializing America: The Nineteenth Century (1995) pp 21-45

- ↑ George Rogers Taylor, The Transportation Revolution 1815—1860 (1962)

- ↑ Avery O. Craven, The Growth of Southern Nationalism, 1848—1861

- ↑ James M. Volo and Dorothy Denneen Volo, Encyclopedia of the Antebellum South (2000)

- ↑ Aaron W. Marrs, Railroads in the Old South: Pursuing Progress in a Slave Society (2009)

- ↑ John Steele Gordon, An Empire of Wealth: The Epic History of American Economic Power (2004)

- ↑ Grooms, R.M.[americancivilwar.com/authors/black_slaveowners.htm «Dixie’s censored subject — Black slaveholders»], The Barnes Review via americancivilwar.com, 1997. Retrieved October 24, 2007.

- ↑ Olsen, O.H. [www.southernhistory.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9406&mode=thread&order=0&thold=0 « Historians and the extent of slave ownership in the Southern United States.»], Civil War History via southernhistory.net, December 2004. Retrieved October 24, 2007.

- ↑ James McPherson, Drawn with the Sword, page 15

- ↑ [www.civilwarhome.com/johnbrownbio.htm John Brown Biography Page]

Отрывок, характеризующий История США (1849—1865)

В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры. люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.

Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme feroce de Rastopchine [дикому патриотизму Растопчина]; русские – изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme feroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей – не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее.

Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2 го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру.

Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.

Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, но в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, – а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием они. Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой – как он знал – народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенно и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялось и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof, предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.

Когда, купив кафтан (с целью только участвовать в народной защите Москвы), Пьер встретил Ростовых и Наташа сказала ему: «Вы остаетесь? Ах, как это хорошо!» – в голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже ежели бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено.

На другой день он, с одною мыслию не жалеть себя и не отставать ни в чем от них, ходил с народом за Трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут, он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и неизбежностью. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона.

Пьер знал все подробности покушении немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809 м году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его.

Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия, то чувство, вследствие которого он 25 го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения, теперь убежал из своего дома и, вместо привычной роскоши и удобств жизни, спал, не раздеваясь, на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом; другое – было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, – все это ежели и стоит чего нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить.

Это было то чувство, вследствие которого охотник рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег; то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий, суда над жизнью.

С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживало в его намерении и лишало возможности отречься от него то, что уже было им сделано на этом пути. И его бегство из дома, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, – все потеряло бы не только смысл, но все это было бы презренно и смешно (к чему Пьер был чувствителен), ежели бы он после всего этого, так же как и другие, уехал из Москвы.

Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели, – все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству.

Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это, но, вместо того чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество.

«Да, один за всех, я должен совершить или погибнуть! – думал он. – Да, я подойду… и потом вдруг… Пистолетом или кинжалом? – думал Пьер. – Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я (думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона). Ну что ж, берите, казните меня», – говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову.

В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты.

– Они оробели, – сказал он хриплым, доверчивым голосом. – Я говорю: не сдамся, я говорю… так ли, господин? – Он задумался и вдруг, увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор.

Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплый голосом, видимо, себе воображая что то торжественное.

– К оружию! На абордаж! Врешь, не отнимешь! – кричал он.

– Будет, пожалуйста, будет. Сделайте милость, пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин… – говорил Герасим, осторожно за локти стараясь поворотить Макар Алексеича к двери.

– Ты кто? Бонапарт!.. – кричал Макар Алексеич.

– Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик.

– Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел? – кричал Макар Алексеич, потрясая пистолетом. – На абордаж!

– Берись, – шепнул Герасим дворнику.

Макара Алексеича схватили за руки и потащили к двери.

Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными хрипящими звуками запыхавшегося голоса.

Вдруг новый, пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени.

– Они! Батюшки родимые!.. Ей богу, они. Четверо, конные!.. – кричала она.

Герасим и дворник выпустили из рук Макар Алексеича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.

Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери: непреодолимое любопытство удерживало его.

Их было двое. Один – офицер, высокий, бравый и красивый мужчина, другой – очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько шагов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира эта хороша, остановился, обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы.

– Bonjour la compagnie! [Почтение всей компании!] – весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя. Никто ничего не отвечал.

– Vous etes le bourgeois? [Вы хозяин?] – обратился офицер к Герасиму.

Герасим испуганно вопросительно смотрел на офицера.

– Quartire, quartire, logement, – сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. – Les Francais sont de bons enfants. Que diable! Voyons! Ne nous fachons pas, mon vieux, [Квартир, квартир… Французы добрые ребята. Черт возьми, не будем ссориться, дедушка.] – прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима.

– A ca! Dites donc, on ne parle donc pas francais dans cette boutique? [Что ж, неужели и тут никто не говорит по французски?] – прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери.

Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме.

– Барин нету – не понимай… моя ваш… – говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил навыворот.

Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер. Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макар Алексеич оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился.

– На абордаж!!! – закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновенье Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеич попал, наконец, пальцем на спуск, и раздался оглушивший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери.

Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по французски заговорил с ним.

– Vous n'etes pas blesse? [Вы не ранены?] – сказал он.

– Je crois que non, – отвечал офицер, ощупывая себя, – mais je l'ai manque belle cette fois ci, – прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. – Quel est cet homme? [Кажется, нет… но на этот раз близко было. Кто этот человек?] – строго взглянув на Пьера, сказал офицер.

– Ah, je suis vraiment au desespoir de ce qui vient d'arriver, [Ах, я, право, в отчаянии от того, что случилось,] – быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. – C'est un fou, un malheureux qui ne savait pas ce qu'il faisait. [Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал.]

Офицер подошел к Макару Алексеичу и схватил его за ворот.

Макар Алексеич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене.

– Brigand, tu me la payeras, – сказал француз, отнимая руку.

– Nous autres nous sommes clements apres la victoire: mais nous ne pardonnons pas aux traitres, [Разбойник, ты мне поплатишься за это. Наш брат милосерд после победы, но мы не прощаем изменникам,] – прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.

Пьер продолжал по французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного, безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически нежное выражение, и он протянул руку.

– Vous m'avez sauve la vie! Vous etes Francais, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз,] – сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, m r Ramball'я capitaine du 13 me leger [мосье Рамбаля, капитана 13 го легкого полка] – было, без сомнения, самым великим делом.

Но как ни несомненен был этот вывод и основанное на нем убеждение офицера, Пьер счел нужным разочаровать его.

– Je suis Russe, [Я русский,] – быстро сказал Пьер.

– Ти ти ти, a d'autres, [рассказывайте это другим,] – сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. – Tout a l'heure vous allez me conter tout ca, – сказал он. – Charme de rencontrer un compatriote. Eh bien! qu'allons nous faire de cet homme? [Сейчас вы мне все это расскажете. Очень приятно встретить соотечественника. Ну! что же нам делать с этим человеком?] – прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. Ежели бы даже Пьер не был француз, получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный, безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания.

Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой.

– Vous m'avez sauve la vie. Vous etes Francais. Vous me demandez sa grace? Je vous l'accorde. Qu'on emmene cet homme, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз. Вы хотите, чтоб я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека,] – быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французы Пьера, и пошел с ним в дом.

Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.

– On vous demandera quand on aura besoin de vous, [Когда будет нужно, вас позовут,] – сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.

– Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, – сказал он. – Faut il vous l'apporter? [Капитан у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести?]

– Oui, et le vin, [Да, и вино,] – сказал капитан.

Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.