История США (1964—1980)

История США с 1964 по 1980 гг. включает драматические перемены в экономике страны, окончание периода процветания и глубокий экономический кризис 1970-х годов, обострение международной экономической конкуренции, резкое повышение цен на нефть и другие товары. В политической жизни достигает вершины движение за гражданские права чернокожих в США и завершается война во Вьетнаме, в холодной войне наступает разрядка, США выходят вперед в космической гонке, высадив своих астронавтов на Луну. В эту эпоху в Америке обостряется конфликт поколений, происходит сексуальная революция, распространяется употребление наркотиков. Завершается период избранием на пост президента Рональда Рейгана, которым открывается «эпоха Рейгана».

Содержание

Либерализация

Если 1950-е годы были периодом политического консерватизма, то 1960-е вошли в историю как период либерализации Америки. После прихода к власти президента Джонсона в США ликвидируется расовая сегрегация, обеспечиваются гражданские права цветного населения, расширяются государственные программы социального обеспечения и образования на всех уровнях, субсидируются новые программы охраны окружающей среды, гуманитарные проекты и создание произведений искусства, а также ряд программ по ликвидации бедности[1][2]. Современные историки считают, что это был период нового видения экономической и социальной справедливости, антикоммунистического по своей политической окраске и вообще без радикализма или даже традиционных для США походов против монополизма, в основе которого лежала кейнсианская теория финансирования образования, здравоохранения, пенсионного обслуживания и жилищного строительства из государственного бюджета с тем, чтобы одновременно стимулировать рост экономики[3]. Программы строительства Великого общества, инициированные Джонсоном, были продолжены его преемником Ричардом Никсоном; реакция со стороны консерваторов последовала лишь после избрания Рональда Рейгана в 1980 г.[4]

Движение за гражданские права

1960-е годы известны как период социальной напряженности, уличных протестов, демонстраций и столкновений[5], антивоенных выступлений и контркультурной революции[6]. Афроамериканская молодёжь выходила на улицы по призыву Мартина Лютера Кинга, Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и других массовых организаций[7]. Мартин Лютер Кинг был не только выдающимся оратором, но и умело использовал средства массовой информации, чтобы показывать брутальные атаки противников ненасильственных выступлений своих сторонников и вызывать сочувствие телезрителей новостных каналов. Эта тактика была впоследствии широко использована и другими меньшинствами, например, феминистками и гомосексуалистами, также организующими кампании с привлечением средств массовой информации для влияния на общественное мнение, а также инициирующими судебные процессы для изменения политики властей.

Сильное впечатление на общественное мнение произвело также убийство Джона Кеннеди, намерения которого по либерализации отношения к цветным меньшинствам осуществил его вице-президент и преемник Линдон Джонсон, приняв ряд законов по обеспечению гражданских прав вообще и избирательных прав в особенности. В течение четырёх лет количество избирателей, участвующих в выборах в южных штатах увеличилось в два раза.

Борьба с бедностью

Основными целями социальных программ построения Великого общества были ликвидация бедности и расовой дискриминации. Федеральные программы предусматривали финансирование образования, медицинского обслуживания, благоустройства городов и общественного транспорта. По своему духу и направленности они напоминали программы Нового курса президента Франклина Рузвельта. Крупнейшими из них были действующие до сих пор программы Медикэр (бесплатного медицинского обслуживания пожилых людей) и Медикейд (государственных пособий по бедности).

Конфликт поколений и контркультура

В 1960-х множество молодых людей открыто выступало против социальных норм и консерватизма старшего поколения, против Вьетнамской войны и холодной войны вообще. На волне сексуальной революции и Движения за гражданские права оживились также феминизм и энвайронментализм. Возникла протестная молодёжная мода от мужских длинноволосых причесок до увлечения рок-музыкой. В мейнстрим влилась культура хиппи с её нарочитым миролюбием, всеобщей любовью и свободой. В Лето любви 1967 г. хиппи по всей Америке создали новый уникальный образец социальных отношений, в котором на почве общей субкультуры легко сходились ранее незнакомые люди. Распространилось употребление психоделиков, таких как ЛСД и марихуана, психоделия и фолк-рок как культурные явления. Наиболее значимыми акциями протеста молодёжи были "поход на Пентагон" в октябре 1967 г. и протесты во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г. Символом эпохи хиппи стал фестиваль Вудсток в августе 1969 г.

Завершение космической гонки

- Подробное рассмотрение темы: Космическая гонка

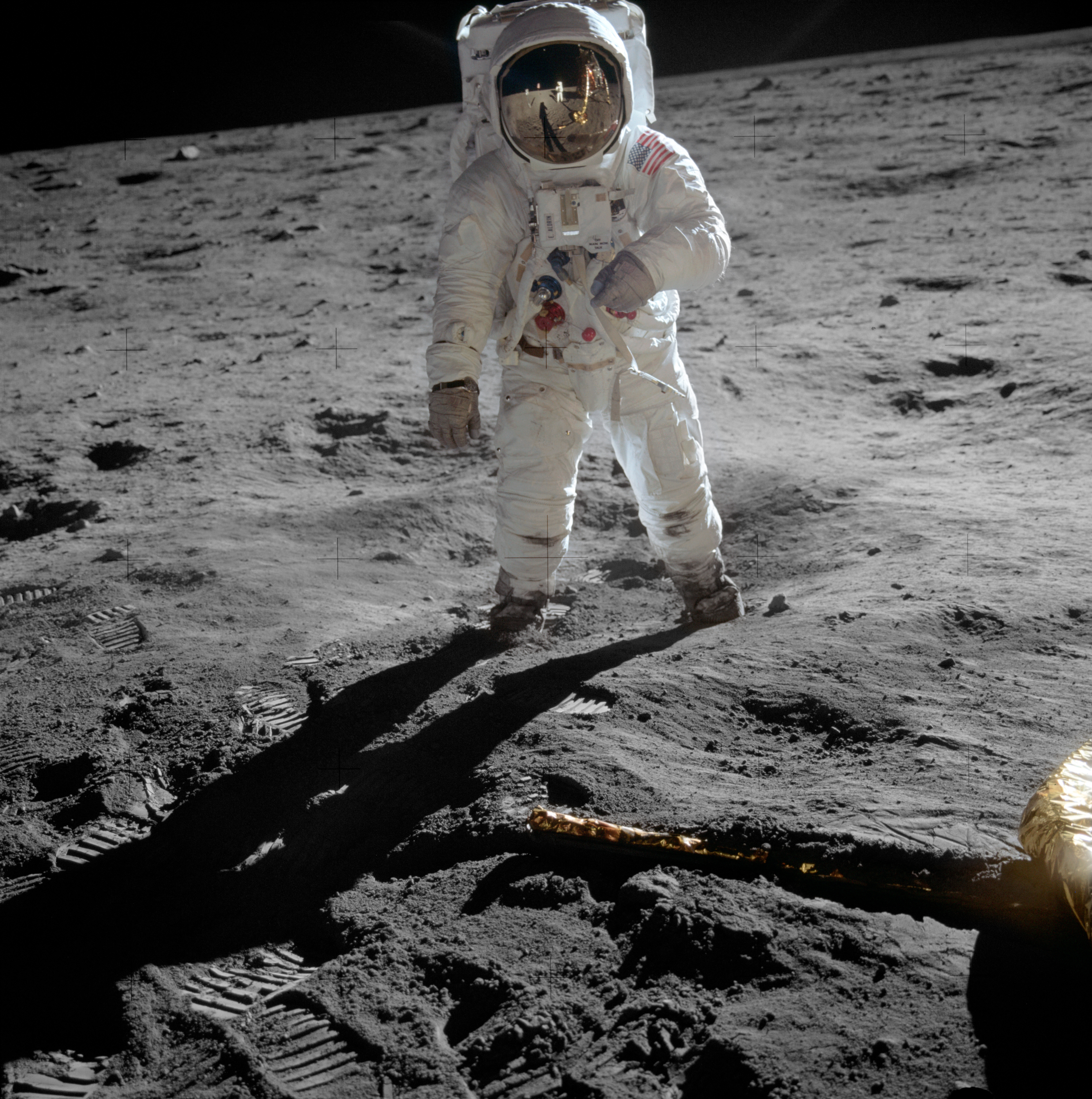

Начиная с запуска Спутника-1 в 1957 г. США пытались угнаться за СССР в освоении космического пространства. После полета Юрия Гагарина в 1961 г. президент Кеннеди наметил пути реванша НАСА[8], заявив, что американцы должны быть первыми на Луне ещё до конца десятилетия[9]. Полеты по программе Джемини начались в 1965-66 гг. За ней последовала программа Аполлон. Несмотря на трагическую гибель экипажа Аполлона-1, полеты продолжались и в 1969 г. корабль Аполлон-11 впервые доставил людей на Луну.

СССР в это время сосредоточился на строительстве орбитальных станций, первой из которых была станция Салют-1 (1971 г.). Аналогичную станцию Скайлэб США вывели на орбиту в 1973 г. С наступлением разрядки отношения между СССР и США временно улучшились, и от соперничества обе сверхдержавы перешли к сотрудничеству в космосе. В 1975 г. по программе Союз — Аполлон состоялся первый совместный полет американцев и русских.

Война во Вьетнаме

Стратегия сдерживания предусматривала противостояние экспансии коммунизма везде, где она происходила, и коммунисты добивались успеха преимущественно там, где позиции союзников США были слабыми. Президент Джонсон старался сосредоточить внимание на внутренних проблемах Америки и не привлекать внимание к войне, которую она вела во Вьетнаме[10]. Его советники не питали оптимизма по поводу перспектив этой войны, и Джонсон опасался вопросов, почему США не могут одержать победу, по примеру Барри Голдуотера[11].

Стратегия сдерживания предусматривала противостояние экспансии коммунизма везде, где она происходила, и коммунисты добивались успеха преимущественно там, где позиции союзников США были слабыми. Президент Джонсон старался сосредоточить внимание на внутренних проблемах Америки и не привлекать внимание к войне, которую она вела во Вьетнаме[10]. Его советники не питали оптимизма по поводу перспектив этой войны, и Джонсон опасался вопросов, почему США не могут одержать победу, по примеру Барри Голдуотера[11].

Эскалация войны стала возможной после принятия Конгрессом Тонкинской резолюции 1964 г. по поводу атак на американские корабли в Тонкинском заливе, в которых были обвинены вооруженные силы Северного Вьетнама. В 1968 г. американцы помогли армии Южного Вьетнама отбить Тетское наступление коммунистов[12], но для президента Джонсона оно было опасным не столько в военном, сколько в пропагандистском аспекте. Внимание американцев было привлечено к бесплодным попыткам их армии удержаться в далекой чужой стране. Республиканцы, в том числе губернатор Калифорнии Рональд Рейган, стали требовать либо победы, либо вывода войск, а левые прямо выступали за полный вывод американских войск из Вьетнама[13].

Антивоенное движение

Американское движение против войны во Вьетнаме началось ещё в 1964 г. Часть его участников выступала с позиций нравственности, часть из солидарности с цветными жителями Вьетнама. Особенно острыми были выступления цветного населения Америки в 1968 г., после убийства Мартина Лютера Кинга. Часть, в особенности студенты в элитных университетах, не желали служить в армии, часть относилась к новым левым[14]. Беспрецедентную роль в освещении событий войны и формировании общественного мнения сыграли средства массовой информации. Эту войну называли первой телевизионной войной.

1968 г. и раскол демократической партии

В 1968 г. коалиция сторонников президента Джонсона, которая привела его к власти, распалась. Либеральные республиканцы вернулись в ряды своей партии и на выборах поддержали Никсона. Большинство белых южан поддерживали кандидатуру Джорджа Уоллеса. Афроамериканцы, студенты и интеллектуалы стали непримиримыми противниками Джонсона и его политики и склонялись к кандидатуре сенатора Юджина Маккарти, выступавшего против войны во Вьетнаме. Лишившись поддержки даже в собственной партии, Джонсон снял свою кандидатуру[15]. Вместо него на президентское кресло стал претендовать Роберт Кеннеди, но в 1968 г. вскоре после покушения на Мартина Лютера Кинга он тоже был убит.

Предвыборное собрание демократической партии в Чикаго сопровождалось мощными антивоенными демонстрациями. Партия раскололась, и выдвинутый ею кандидат в президенты действовавший вице-президент Хамфри, в целом отстаивавший политику Джонсона, в том числе относительно войны, не пользовался широкой поддержкой даже в собственной партии. Его главный оппонент, республиканец Ричард Никсон, апеллировал к тем, кого он сам называл «молчаливым большинством», к среднему американцу, которому не нравилась контркультура хиппи. Относительно Вьетнама Никсон обещал избирателям «мир с честью». После победы на президентских выборах 1968 г. он предложил стратегию, называемую Доктрина Никсона, в которой усилия США по противостоянию коммунизму ограничивались американскими интересами, а основная тяжесть локальных войн перекладывалась на плечи союзников США в данном регионе[16]. В соответствии с этой доктриной США могли начать вывод своих войск из Вьетнама, не дожидаясь окончания войны.

Администрация Никсона

Во внутренней политике Никсон в целом придерживался либерализма, в том числе в отношении поддержки здравоохранения, пенсионного обеспечения, охраны окружающей среды, поддержки искусств и гуманитарных проектов. Налоги оставались высокими, как в эпоху Нового курса, и государство по-прежнему регулировало экономическую деятельность. Никсон отказался от обеспечения доллара золотом и даже ненадолго вводил государственный контроль уровня цен и зарплат[17].

Внешнюю политику Никсон переориентировал от политики сдерживания коммунизма к разрядке отношений с СССР и Китаем, играя на их обоюдных противоречиях. В 1972 г. он нанес визит в Китай, с которым после Корейской войны у США сохранялись враждебные отношения. Никсон сам лично поддерживал хорошие отношения с Чан Кайши, но тем не менее пошёл на переговоры с Мао Цзэдуном, поскольку и США, и КНР враждовали с СССР и искали сближения, чтобы ослабить общего противника. С другой стороны, после визита в Китай Никсон приехал в Москву, где вместе с советским лидером Л. И. Брежневым подписал договор ОСВ-I.

Разрядка нужна была обеим сверхдержавам не только с политической, но и с экономической точки зрения. Гонка вооружений истощала как СССР, так и США. В 1970-х годах в Америке начался новый экономический кризис, и налаживание отношений с СССР обеспечивало США необходимую передышку в холодной войне.

Прежде чем вывести американские войска из Индокитая (1971 г.), Никсон постарался укрепить армию Южного Вьетнама, и в 1973 г. было подписано Парижское мирное соглашение. Никсон также обещал снова ввести войска в случае атаки со стороны Северного Вьетнама, но после его отставки в 1974 г. выполнять эти обещания стало некому, и в 1975 г. Сайгон был взят северовьетнамскими войсками. США помогли многим вьетнамцам бежать, около миллиона беженцев в конце концов оказалось в Америке. «Вьетнамский синдром» в течение длительного времени после этой войны мешал американским властям проводить военные операции где-либо ещё, и со стратегией сдерживания было покончено.

Ещё до вывода войск в 1970 г. антивоенные выступления в США сопровождались уличными столкновениями. Национальная гвардия расстреливала студенческие демонстрации, что практически парализовало американскую систему высшего образования. Тем не менее, в 1972 г. Никсон одержал на выборах убедительную победу над либералом и антивоенным активистом Джорджем Макговерном. В 1974 г., когда вскрылись подробности антиконституционной деятельности команды Никсона в противостоянии с избирательным штабом Макговерна, разразился Уотергейтский скандал, и президент был вынужден досрочно подать в отставку.

Кризис 1970-х

Стагфляция

Когда президент Джонсон в 1964 г. убеждал Конгресс сократить налоги, он выделял большие суммы из государственного бюджета для финансирования как социальных программ, так и войны во Вьетнаме. Хотя, согласно доктрине Кейнса, небольшой дефицит государственного бюджета и постепенное обесценивание национальной валюты благотворны для экономики, инфляция при Джонсоне начала резкий разгон. Одновременно превосходство США в мировой торговле начало исчезать, так же как и их глобальное превосходство в экономике, геополитике, коммерции, технологиях и культуре, установившееся было после Второй мировой войны. С 1945 г. Америка имела неограниченный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта для своих товаров во всем мире. Из-за разорения Европы в эту эпоху в США производилось около трети всех промышленных товаров мира. Но к 1960 м годам не только развитые, но и развивающиеся страны третьего мира начали конкурировать с США в экономике и поднимать цены на своё сырье. Японские и европейские автомобили, сталь, электроника и прочие высокотехнологичные товары успешно конкурировали с американскими уже не только за границей, но и на внутреннем рынке США. Это породило одновременно рост цен и волну разорений американских производителей, явление, получившее известность как стагфляция, то есть стагнация на фоне инфляции.

Президент Никсон обещал справиться с экономическими трудностями путём повышения налогов и сокращения затрат федерального правительства, но Конгресс оказал сопротивление его планам. Тогда Никсон попытался решить проблемы за счет манипуляций с курсом доллара. По его распоряжению Федеральная резервная система сократила количество американской валюты путём повышения процентной ставки по кредитам, но это не произвело ожидаемого эффекта. Уровень цен продолжал расти и за первые два года президентства Никсона увеличился на 15 %. Тогда в 1971 г. Никсон объявил о прекращении конвертации доллара в золото, что привело к кризису Бреттон-Вудской системы и последующей девальвации доллара. Это помогло оживить экспорт американских товаров, но импортное сырье и другие товары стали ещё дороже. Кроме того, Никсон в том же 1971 г. на 90 дней заморозил уровень цен и зарплат в США, а потом поставил их под контроль специального федерального агентства. Инфляция несколько замедлилась, но начала расти безработица. Чтобы остановить сокращение производства, Никсон снова снял ограничения на уровень цен и зарплат, что вызвало новый виток инфляции.

Инфляционное давление привело к смене экономической политики. Начиная с Великой депрессии 1930-х годов, с рецессиями, то есть периодами экономического спада и высокой безработицы, боролись путём роста затрат правительства или снижением налогового бремени, что должно было оживить спрос. В 1970-х рост цен, особенно на энергоносители, породил страх перед инфляцией, и правительство сконцентрировалось на контроле инфляции, а не на борьбе с рецессией, то есть старалось ограничить расходы государственного бюджета, а не увеличивать их. Противоречивые меры администрации Никсона иллюстрируют замешательство, которое породил кризис 1970-х годов, и все усиливавшиеся сомнения американской нации относительно её экономического благополучия.

Нефтяной кризис 1973 г.

Ещё сильнее обострило экономическое положение решение Организации стран-экспортёров нефти прекратить экспорт своей нефти странам, поддержавшим Израиль в Войне Судного дня, в число которых входили и США. Хотя часть стран-экспортеров нефти продолжала экспортировать нефть на мировой рынок, цены на неё выросли в четыре раза и более. Поскольку американский средний класс, поселившийся к этому времени в пригородах, сильно зависел от своих автомобилей и цен на бензин, в США это вызвало шок. На автозаправках образовались длинные очереди, закрылась или сократила время работы часть магазинов, учреждений и фабрик, зависевших от нефти, использовавшейся как в качестве топлива, так и сырья. Это вызвало новый всплеск безработицы.

Ещё сильнее обострило экономическое положение решение Организации стран-экспортёров нефти прекратить экспорт своей нефти странам, поддержавшим Израиль в Войне Судного дня, в число которых входили и США. Хотя часть стран-экспортеров нефти продолжала экспортировать нефть на мировой рынок, цены на неё выросли в четыре раза и более. Поскольку американский средний класс, поселившийся к этому времени в пригородах, сильно зависел от своих автомобилей и цен на бензин, в США это вызвало шок. На автозаправках образовались длинные очереди, закрылась или сократила время работы часть магазинов, учреждений и фабрик, зависевших от нефти, использовавшейся как в качестве топлива, так и сырья. Это вызвало новый всплеск безработицы.

Федеральное правительство ответило на новые проблемы введением верхнего предела скорости автомобилей (88 км/ч), назначением министра финансов Уильяма Саймона «энергетическим царем», то есть ответственным за формирование энергетической политики правительства, а в 1977 г. было сформировано специальное министерство энергетики и создан нефтяной стратегический резерв США. Кроме того, был введен жесткий контроль за уровнем цен внутри страны. В частности, запрещалось повышать цены на нефть там, где её ранее уже добывали. Повышенные цены можно было вводить только на вновь разведанную нефть. На автозаправках были введены лимиты, заправляться стало возможно только по специальному талону либо лишь по четным или нечетным дням месяца в зависимости от последней цифры (четной или нечетной) номера автомобиля.

Федеральное правительство ответило на новые проблемы введением верхнего предела скорости автомобилей (88 км/ч), назначением министра финансов Уильяма Саймона «энергетическим царем», то есть ответственным за формирование энергетической политики правительства, а в 1977 г. было сформировано специальное министерство энергетики и создан нефтяной стратегический резерв США. Кроме того, был введен жесткий контроль за уровнем цен внутри страны. В частности, запрещалось повышать цены на нефть там, где её ранее уже добывали. Повышенные цены можно было вводить только на вновь разведанную нефть. На автозаправках были введены лимиты, заправляться стало возможно только по специальному талону либо лишь по четным или нечетным дням месяца в зависимости от последней цифры (четной или нечетной) номера автомобиля.

Значительные изменения энергетический кризис произвел в автомобилестроении. Большая детройтская тройка автоконцернов вынуждена была переориентироваться на выпуск более экономичных машин. Чтобы уменьшить расход бензина, автомобили стали намного легче и меньше по габаритам. Автомобильные гонки потеряли популярность, и даже NASCAR сократила дистанции гонок на своих соревнованиях, а 500 миль Индианаполиса сократили продолжительность тренировок и квалификационных заездов.

Кризис автомобилестроения углубил общий кризис машиностроения и всей тяжелой промышленности США. В результате массовых сокращений производства промышленные города американского Северо-Востока, в прошлом становой хребет американской индустрии, впали в запустение и разруху, а бывший Индустриальный пояс стали называть Ржавым поясом Америки.

Администрации Форда и Картера

После отставки Никсона его пост ненадолго занял вице-президент Джеральд Форд. Он просил американцев поддержать его на том основании что «наш длинный национальный кошмар наконец закончился». Его администрация бесстрастно наблюдала за крахом Южного Вьетнама, после чего Конгресс принял решение прекратить любую помощь Вьетнаму, оказавшемуся под властью коммунистов. Попытки Форда справиться с экономическим кризисом не имели успеха. Его решение об амнистии и прекращении расследования в отношении Никсона вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественного мнения и вновь усилило позиции демократов, внушив либералам подозрения в отношении ЦРУ и военных[18][19].

На президентских выборах 1976 г. республиканцы проиграли кандидату от демократической партии бывшему губернатору штата Джорджия Джимми Картеру, первому после гражданской войны президенту с американского Юга. На волне недоверия к политическому истеблишменту Картер позиционировал себя как человек, для него чужой и, к тому же, не юрист. Как во время, так и после выборов он действовал как популист, привлекая внимание саморекламой и пропагандой энергосбережения. Его меры по реорганизации правительства привели к созданию двух новых министерств, энергетики и образования. Кроме того, за его президентство в органах власти появилось рекордное количество женщин и представителей меньшинств. Вопреки своим предвыборным обещаниям Картер не сумел провести реформу здравоохранения и налогообложения, но расширил национальный парк на Аляске[20]. Все, что Картер сумел сделать для борьбы с экономическим кризисом — обвинить американский народ в упадочничестве и пессимизме. Национальный дух ему поднять не удалось, но собственный престиж и популярность президент потерял[21].

Во внешней политике президент Картер был более успешен. Благодаря его посредничеству были заключены Кемп-Девидские соглашения и мир между Израилем и Египтом, установлены полные дипломатические отношения с КНР и подписано соглашение ОСВ-II с СССР. Особое внимание Картер уделял правам человека во всем мире, которые были поставлены в центр его внешней политики. Но после исламской революции в Иране Картер позволил бывшему шаху Мохаммеду Реза Пехлеви прибыть в США на лечение. Чтобы вернуть его на родину для суда, экстремисты в Иране захватили американских заложников и удерживали их в течение 444 дней. Попытка освободить заложников при помощи военных провалилась, что окончательно подорвало репутацию администрации Картера.

Напишите отзыв о статье "История США (1964—1980)"

Примечания

- ↑ Robert Dallek, Lyndon B. Johnson: Portrait of a President (2004)

- ↑ Irving Bernstein, Guns or Butter: The Presidency of Lyndon Johnson (1994)

- ↑ David Edwin Harrell, Jr., Edwin S. Gaustad, John B. Boles, Sally Foreman Griffith, Randall M. Miller, Randall B. Woods, Unto a Good Land: A History of the American People (2005) pp 1052-53

- ↑ James Reichley, Conservatives in an Age of Change: The Nixon and Ford Administrations (1982)

- ↑ Arthur Marwick. [www.nytimes.com/books/first/m/marwick-sixties.html The Sixties–Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c.1958-c.1974 (excerpt from book)], The New York Times: Books. Проверено 6 декабря 2009. «...black civil rights; youth culture and trend-setting by young people; idealism, protest, and rebellion; the triumph of popular music based on Afro-American models and the emergence of this music as a universal language, with the Beatles as the heroes of the age...».

- ↑ Katy Marquardt. [www.usnews.com/money/personal-finance/real-estate/articles/2009/08/13/10-places-to-relive-the-60s.html 10 Places to Relive the '60s], U.S. News & World Report (August 13, 2009). Проверено 6 декабря 2009. «Many of the most crucial events of the 1960s—including the civil rights victories, antiwar protests, and the sweeping cultural revolution—left few physical traces.».

- ↑ Sanford D. Horwitt. [www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/1998/03/22/RV73114.DTL THE CHILDREN], San Francisco Chronicle (March 22, 1998). Проверено 6 декабря 2009. «He notes that in the 1950s, black protests were pursued mainly through the courts and led by the National Association for the Advancement of Colored People. In the 1960s, the emphasis was on direct action led not only by Martin Luther King Jr. but also by an unlikely array of young activists, many of them college students in Nashville, where Halberstam was a young reporter for the Tennessean at the time.».

- ↑ Kennedy to Johnson, [www.hq.nasa.gov/office/pao/History/Apollomon/apollo1.pdf "Memorandum for Vice President, "] 20 April 1961.

- ↑ Kennedy, John F. [www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/JFK/Urgent+National+Needs+Page+4.htm Special Message to the Congress on Urgent National Needs]. Historical Resources(недоступная ссылка — история). John F. Kennedy Presidential Library and Museum (25 мая 1961). Проверено 16 августа 2010. [web.archive.org/20060630013445/www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/JFK/Urgent+National+Needs+Page+4.htm Архивировано из первоисточника 30 июня 2006].

- ↑ Gary Donaldson, America at war since 1945 (1996) p. 96

- ↑ Niels Bjerre-Poulsen, Right face: organizing the American conservative movement 1945-65 (2002) p. 267

- ↑ Mark W. Woodruff, Unheralded Victory: The Defeat of the Viet Cong and the North Vietnamese Army, 1961—1973 (2006) p. 56

- ↑ Herbert Y. Schandler, America in Vietnam: The War That Couldn’t Be Won (2009)

- ↑ Charles DeBenedetti, An American Ordeal: The Antiwar Movement of the Vietnam Era (1990)

- ↑ Lewis L. Gould, 1968: The Election That Changed America (2010) pp 7-33

- ↑ Gould, 1968: The Election That Changed America (2010) pp 129-55

- ↑ John C. Whitaker, "Nixon’s domestic policy: Both liberal and bold in retrospect, " Presidential Studies Quarterly, Winter 1996, Vol. 26 Issue 1, pp 131-53

- ↑ James Reichley. Conservatives in an Age of Change: The Nixon and Ford Administrations (1982)

- ↑ John Robert Greene, The Presidency of Gerald R. Ford (1995)

- ↑ Julian E. Zelizer, Jimmy Carter (2010)

- ↑ Kevin Mattson, «What the Heck Are You Up To, Mr. President?»: Jimmy Carter, America’s "Malaise, " and the Speech That Should Have Changed the Country (2010)

Отрывок, характеризующий История США (1964—1980)

На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение, в особенности положение адъютанта при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. «Хорошо Ростову, которому отец присылает по 10 ти тысяч, рассуждать о том, как он никому не хочет кланяться и ни к кому не пойдет в лакеи; но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо сделать свою карьеру и не упускать случаев, а пользоваться ими».

В Ольмюце он не застал в этот день князя Андрея. Но вид Ольмюца, где стояла главная квартира, дипломатический корпус и жили оба императора с своими свитами – придворных, приближенных, только больше усилил его желание принадлежать к этому верховному миру.

Он никого не знал, и, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти высшие люди, сновавшие по улицам, в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах, придворные и военные, казалось, стояли так неизмеримо выше его, гвардейского офицерика, что не только не хотели, но и не могли признать его существование. В помещении главнокомандующего Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить ему, что таких, как он, офицеров очень много сюда шляется и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или скорее вследствие этого, на другой день, 15 числа, он после обеда опять поехал в Ольмюц и, войдя в дом, занимаемый Кутузовым, спросил Болконского. Князь Андрей был дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцовали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель: стол, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый Несвицкий, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах венский вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал, и к которому обратился Борис, досадливо обернулся и сказал ему, что Болконский дежурный, и чтобы он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. Борис поблагодарил и пошел в приемную. В приемной было человек десять офицеров и генералов.

В то время, как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, на вытяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что то докладывал князю Андрею.

– Очень хорошо, извольте подождать, – сказал он генералу тем французским выговором по русски, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбою бегал за ним, прося еще что то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису.

Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе, и которую знали в полку, и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписанной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.

– Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами. Ездили с Вейротером поверять диспозицию. Как немцы возьмутся за аккуратность – конца нет!

Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как об общеизвестном, намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротера и даже слово диспозиция.

– Ну что, мой милый, всё в адъютанты хотите? Я об вас подумал за это время.

– Да, я думал, – невольно отчего то краснея, сказал Борис, – просить главнокомандующего; к нему было письмо обо мне от князя Курагина; я хотел просить только потому, – прибавил он, как бы извиняясь, что, боюсь, гвардия не будет в деле.

– Хорошо! хорошо! мы обо всем переговорим, – сказал князь Андрей, – только дайте доложить про этого господина, и я принадлежу вам.

В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписанной субординации, так уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему договорить с адъютантом, что Борису стало неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей из кабинета главнокомандующего.

– Вот что, мой милый, я думал о вас, – сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами. – К главнокомандующему вам ходить нечего, – говорил князь Андрей, – он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать («это было бы еще не так плохо для службы по той субординации», подумал Борис), но из этого дальше ничего не выйдет; нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем: у меня есть хороший приятель, генерал адъютант и прекрасный человек, князь Долгоруков; и хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы все ровно ничего не значим: всё теперь сосредоточивается у государя; так вот мы пойдемте ка к Долгорукову, мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про вас; так мы и посмотрим; не найдет ли он возможным пристроить вас при себе, или где нибудь там, поближе .к солнцу.

Князь Андрей всегда особенно оживлялся, когда ему приходилось руководить молодого человека и помогать ему в светском успехе. Под предлогом этой помощи другому, которую он по гордости никогда не принял бы для себя, он находился вблизи той среды, которая давала успех и которая притягивала его к себе. Он весьма охотно взялся за Бориса и пошел с ним к князю Долгорукову.

Было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмюцкий дворец, занимаемый императорами и их приближенными.

В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены гофкригсрата и оба императора. На совете, в противность мнения стариков – Кутузова и князя Шварцернберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием сегодняшнего, победоносного для партии молодых, военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего то не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем толковалось в совете, будущее сражение и, без сомнения, победа, казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения, превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место; войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело; стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до малейших подробностей известен австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войска (как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом); до малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность, и Бонапарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал.

Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из совета, усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанной победой. Князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал Борису и, очевидно не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по французски обратился к князю Андрею.

– Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Однако, мой милый, – говорил он отрывочно и оживленно, – я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности перед Вейротером. Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей! Нет, мой милый, выгодней тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростию – чего ж вы хотите еще?

– Так наступление окончательно решено? – сказал Болконский.

– И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору. – Долгоруков улыбнулся значительно.

– Вот как! Что ж он пишет? – спросил Болконский.

– Что он может писать? Традиридира и т. п., всё только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках; это верно! Но что забавнее всего, – сказал он, вдруг добродушно засмеявшись, – это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ? Ежели не консулу, само собою разумеется не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось.

– Но между тем, чтобы не признавать императором, и тем, чтобы называть генералом Буонапарте, есть разница, – сказал Болконский.

– В том то и дело, – смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. – Вы знаете Билибина, он очень умный человек, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода».

Долгоруков весело захохотал.

– Не более того? – заметил Болконский.

– Но всё таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный и умный человек.

– Как же?

– Главе французского правительства, au chef du gouverienement francais, – серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков. – Не правда ли, что хорошо?

– Хорошо, но очень не понравится ему, – заметил Болконский.

– О, и очень! Мой брат знает его: он не раз обедал у него, у теперешнего императора, в Париже и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата: знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства? Вы знаете его анекдоты с графом Марковым? Только один граф Марков умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть!

И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова и как, Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.

– Charmant, [Очаровательно,] – сказал Болконский, – но вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли что?…

Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору.

– Ах, какая досада! – сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. – Вы знаете, я очень рад сделать всё, что от меня зависит, и для вас и для этого милого молодого человека. – Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. – Но вы видите… до другого раза!

Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожной» частью. Они вышли в коридор вслед за князем Долгоруковым и встретили выходившего (из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков) невысокого человека в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукому и пристально холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора.

– Кто это? – спросил Борис.

– Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторижский.

– Вот эти люди, – сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца, – вот эти то люди решают судьбы народов.

На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукова и остался еще на время в Измайловском полку.

На заре 16 числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов, и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и, пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, 1 й и 2 й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом; вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх; все его мечтания о том, как он по гусарски отличится в этом деле, – пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В 9 м часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики ура, видел привозимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишау и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем больнее щемило сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии.

– Ростов, иди сюда, выпьем с горя! – крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской.

Офицеры собрались кружком, закусывая и разговаривая, около погребца Денисова.

– Вот еще одного ведут! – сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака.

Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь.

– Продай лошадь! – крикнул Денисов казаку.

– Изволь, ваше благородие…

Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, альзасец, говоривший по французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли; что он не виноват в том, что его взяли, а виноват le caporal, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял: mais qu'on ne fasse pas de mal a mon petit cheval [Но не обижайте мою лошадку,] и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собою свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш арьергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.

Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, теперь, получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее.

– Mais qu'on ne fasse pas de mal a mon petit cheval, – добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.

Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег.

– Алё! Алё! – сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше.

– Государь! Государь! – вдруг послышалось между гусарами.

Всё побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали. Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе: он весь поглощен был чувством счастия, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что, по мере приближения, всё светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Всё ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос – этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос. Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя.

– Les huzards de Pavlograd? [Павлоградские гусары?] – вопросительно сказал он.

– La reserve, sire! [Резерв, ваше величество!] – отвечал чей то другой голос, столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал: Les huzards de Pavlograd?

Государь поровнялся с Ростовым и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было всё таки лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он всё понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова. (Мягко и кротко лился из них свет.) Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом поехал вперед.

Молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в 12 часов, отделившись от 3 й колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела.

Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно после того, как не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитою военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, энглизированной кобыле и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутуловатые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, и как приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезший с лошади адъютант взял под руки солдата и стал класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.

– Тише, тише, разве нельзя тише? – видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.

Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по французски сказал Чарторижскому:

– Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! Quelle terrible chose que la guerre!

Войска авангарда расположились впереди Вишау, в виду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды, и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни.

Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов, уже довольно выпивший в конце пирушки, предложил тост за здоровье государя, но «не государя императора, как говорят на официальных обедах, – сказал он, – а за здоровье государя, доброго, обворожительного и великого человека; пьем за его здоровье и за верную победу над французами!»

– Коли мы прежде дрались, – сказал он, – и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же теперь будет, когда он впереди? Мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил; да я так чувствую, и вы тоже. За здоровье Александра первого! Урра!

– Урра! – зазвучали воодушевленные голоса офицеров.

И старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов.

Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие и, в одной рубашке и рейтузах, с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами и белой грудью, видневшейся из за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.

– Ребята, за здоровье государя императора, за победу над врагами, урра! – крикнул он своим молодецким, старческим, гусарским баритоном.

Гусары столпились и дружно отвечали громким криком.

Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

– Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился, – сказал он.

– Денисов, ты этим не шути, – крикнул Ростов, – это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое…

– Ве'ю, ве'ю, д'ужок, и 'азделяю и одоб'яю…

– Нет, не понимаешь!

И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастие умереть, не спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.

На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.