История Словении

В древности территория Словении была заселена иллирийцами и кельтами, которые сообща создали королевство Норик. Со II века н. э. — под властью Древнего Рима (провинции Италия и Паннония). В VI—VIII веках заселена славянами, которые попали под власть аваров. В 630 году предками словенцев — карантанцами была создана «Вендская марка». Под названием «Карантания» государство известно с 664 года. В IX веке возникло второе государственное объединение карантанцев — Блатенское княжество. В том же веке предки словенцев потеряли независимость, и на 1200 лет попали под власть немцев. В 1918 году часть словенских земель вошла в Югославию. В июне 1991 года республика Словения провозгласила независимость.

Содержание

Дославянский период

Данные археологии

На северо-западе Балканского полуострова люди проживали с глубокой древности. Неандертальская флейта из Дивье Бабе датируется возрастом 43 тыс. лет. Возрастом 38—45 тыс. лет датируется тисовый наконечник деревянного копья, схожий с каменными наконечниками позднепалеолитической селетской культуры, найденный близ деревни Синья Горица[1]. На территории Словении обнаружены остатки поселений эпохи неолита[2]. В Люблянском барье примерно в 20 км к югу от Любляны было обнаружено самое старое деревянное колесо в мире (диаметром 72 см), сделанное из ясеня, возраст которого превышает пять тысяч лет (3350—3100 лет до нашей эры)[3]. Остатки доисторических жилищ, построенных на сваях в 5—2 тысячелетиях до н. э., в 2011 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО[4].

На северо-западе Балканского полуострова люди проживали с глубокой древности. Неандертальская флейта из Дивье Бабе датируется возрастом 43 тыс. лет. Возрастом 38—45 тыс. лет датируется тисовый наконечник деревянного копья, схожий с каменными наконечниками позднепалеолитической селетской культуры, найденный близ деревни Синья Горица[1]. На территории Словении обнаружены остатки поселений эпохи неолита[2]. В Люблянском барье примерно в 20 км к югу от Любляны было обнаружено самое старое деревянное колесо в мире (диаметром 72 см), сделанное из ясеня, возраст которого превышает пять тысяч лет (3350—3100 лет до нашей эры)[3]. Остатки доисторических жилищ, построенных на сваях в 5—2 тысячелетиях до н. э., в 2011 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО[4].

Около 2000 года до н. э., в бронзовом веке, местные обитатели строили поселения из свайных домов в болотистой местности близ современной Любляны (аналогичные поселения были распространены на территории Австрии и Швейцарии). Около 1200 года до н. э. свайные поселения исчезают, вытесненные новыми укреплёнными поселениями кастельерской культуры, окружённых кольцевыми валами — их строителями, возможно, были иллирийцы. Около III века до н. э. кастельерские поселения были разрушены волной наступавших кельтов латенской культуры. Примерно в это же время греческие торговцы основали колонию Эгида как опорный пункт на северном побережье Адриатики[5]. В I тысячелетии до н. э. на территории Словении, Штирии и Каринтии существовала восточноальпийская гальштатская культура[6].

Железный век

Во втором тысячелетии до н. э. территорию Словении заселили иллирийцы, которые занимались земледелием, а также выплавкой железа. В VII веке до н. э. иллирийцы вели торговлю с Италией и греческими колониями на побережье Адриатического моря. Большая часть географических названий на современных территориях словенцев — иллирийского происхождения. Именем иллирийского племени карнов была названа историческая область Крайна. В IV веке до н. э. эти земли были завоёваны кельтами, направлявшимися в Италию. В результате смешения кельтов с местными иллирийцами образовался новый этнос. Иллирийское племя нориков и кельтское таурисков создали королевство Норик, население которого занималось скотоводством. С приходом кельтов в этих краях появились города[7].

В начале II века до н. э. территория Словении подверглась завоеванию римлян, которые в 181 году до н. э. основали город Аквилею. В 129 году до н. э. римляне заключили с Нориком мирный договор. В 115 году до н. э. римляне покорили карнов. В I веке до н. э. в районе австрийского города Клагенфурт-ам-Вёртерзе существовал город, который населяли римские торговцы. Около 15 года до н. э. римляне покорили Норик, который вошёл в состав Римской империи в качестве королевства под управлением прокуратора. Соседними провинциями были Далмация, Италия, Паннония[8]. С продвижением римлян к Дунаю в 11—9 годах до н. э. ими были основаны поселения: Эмона — будущая Любляна, Целея (Целе), Петовио (Птуй), а также Тергесте (Триест). Через Эмону и Петовио проходила главная римская дорога, ведущая с побережья Адриатики в Паннонию. Население гор сохраняло самобытность. Городское и сельское население в большинстве своём было романизировано к началу IV века. Население поклонялось римским и кельтским богам, со II века — и восточным: египетскому Анубису, иранской Митре и другим. Христианство пришло в III веке[9].

Средние века

В V—VI веках в Эмоне, Целее и других городах возникли христианские епископства, а в Аквилее в 558 или 560 году появился Аквилейский патриархат. В 394 году в этих местах состоялась битва на реке Фригид. В эпоху Великого переселения народов местное население укрывалось от варварских орд в горах. Это население впоследствии стало известно под именем влахов. При византийском императоре Юстиниане большая часть территории Словении вместе с Паннонией были заняты германским племенем лангобардов. В 561 году эти земли были разделены между лангобардами и Византией, которой досталось морское побережье. По приглашению Юстиниана для защиты от набегов славян на Балканах поселились авары. После столкновения с дулебами в Прикарпатье, последние мигрировали в Восточные Альпы и Моравию. Во второй половине VI века авары заняли всю Паннонию, прилегавшую к границам Византии[10].

Переселение славян

Во второй половине VI века славяне Паннонии попали под власть аваров, под руководством которых славяне совершали грабительские набеги на новые земли. Во время таких походов они уничтожали сёла и города, полностью разрушив экономику и культуру коренного населения. На территорию Словении славяне мигрировали из Прикарпатья, Моравии (с конца 570-х годов) и Паннонии (позднее). В 590-е годы аваро-славяне с переменным успехом вели войну с германским племенем баварцев. Славянская колонизация Восточных Альп — от Адриатического моря на юге до Дуная на севере, от истоков Дравы на западе до озера Балатон на востоке — продолжалась в течение последующих VII и VIII веков. В конце VII века земли современной Каринтии и восточного Тироля уже назывались «Землёй славян». По свидетельству франкского хрониста VII века Фредегара, гунны, как называли аваров на Западе, зимовали у своих данников — славян, брали славянок к себе «на ложе». О насилии аваров к дулебам, предкам словенцев, сообщала и древнерусская летопись XII века. В отличие от кочевников аваров, славяне были земледельцами: в новые землях они научились виноградарству и заимели рабов, которыми становились пленные. Первоначально славяне жили семейными общинами — задругами, которые впоследствии сменились соседскими общинами. Они также разводили скот, занимались пчеловодством, ткачеством, кузнечным и гончарным делом[11].

Во второй половине VI века славяне Паннонии попали под власть аваров, под руководством которых славяне совершали грабительские набеги на новые земли. Во время таких походов они уничтожали сёла и города, полностью разрушив экономику и культуру коренного населения. На территорию Словении славяне мигрировали из Прикарпатья, Моравии (с конца 570-х годов) и Паннонии (позднее). В 590-е годы аваро-славяне с переменным успехом вели войну с германским племенем баварцев. Славянская колонизация Восточных Альп — от Адриатического моря на юге до Дуная на севере, от истоков Дравы на западе до озера Балатон на востоке — продолжалась в течение последующих VII и VIII веков. В конце VII века земли современной Каринтии и восточного Тироля уже назывались «Землёй славян». По свидетельству франкского хрониста VII века Фредегара, гунны, как называли аваров на Западе, зимовали у своих данников — славян, брали славянок к себе «на ложе». О насилии аваров к дулебам, предкам словенцев, сообщала и древнерусская летопись XII века. В отличие от кочевников аваров, славяне были земледельцами: в новые землях они научились виноградарству и заимели рабов, которыми становились пленные. Первоначально славяне жили семейными общинами — задругами, которые впоследствии сменились соседскими общинами. Они также разводили скот, занимались пчеловодством, ткачеством, кузнечным и гончарным делом[11].

Южные славяне пользовались не только лёгким плугом (рало), но и тяжёлым, с железным лемехом (сошником), а также многочисленными орудиями труда из железа: кирками, топорами, серпами, косами. Зерно мололи на жерновах вручную. Во главе общины обычно стоял самый старший мужчина. В общине было общим всё: земля, скот, имущество. Иногда её численность достигала нескольких десятков человек. В VI—VII веках происходил распад семейной общины. Произошло расслоение общества и возникновение неравенства. Из нескольких соседских общин образовывалось племя. Каждое племя занимало отдельную территорию. В это время у славян была распространена военная демократия. Византийский историк Прокопий писал: «Народ этот не управляется одним человеком, но исстари живёт в демократии. Поэтому всё, что для них полезно или вредно, они обсуждают сообща». Однако со временем во главе племён начали всё чаще и чаще вставать местные князья со своими дружинами, что свидетельствовало о завершении развития в обществе первобытно-общинного строя[12]. Граница с Баварией уже тогда временно стабилизировалась в восточном Тироле, в VIII веке же на границе Фурланской равнины и в Истре на границе карстового плато установилась граница с лангобардами.

Государства карантанцев

Карантания

К 612 году относится первая, хоть и неудачная, проповедь христианства среди предков словенцев ирландским монахом Колумбаном. В 622 или 623 году славяне восстали против аваров и создали государство Само во главе с Само, которое объединяло под своей властью земли от Восточных Альп на юге до полабских славян на севере. По сообщению Фредегара, около 630 года в Восточных Альпах существовала область славян — «Вендская марка» (лат. marka Vinedorum) под управлением местного князя Валука, который считается первым словенским правителем[13]. В 631—632 годах это княжество приняло у себя болгар, спасавшихся от баварцев и аваров. Со смертью Само в 658 году государство Само распалось, славяне, за исключением упомянутого княжества, снова оказались под властью аваров. Название «Карантания» (лат. Carantanum) для княжества в Восточных Альпах впервые упоминается в 664 году итальянским историком Павелом Диаконом. К началу VII века на основе коренного населения и славянских племён (предположительно, дулебов, мораван и хорватов) сложилась раннефеодальная карантанская народность. Столицей Карантании был Крнски Град на Госпосветском поле. По письменным источникам Карантания малоизвестна. Государство постоянно находилось в конфликтах с аварами, лангобардами и баварцами. Особенно сильным в VIII веке был натиск аваров. Основу карантанского общества составляли свободные земледельцы. С X века упоминаются косезы, которыми, вероятно, были дружинники князя. Будучи язычниками, карантанцы поклонялись славянским богам: Перуну, Велесу, Дажьбогу. Около 745 года карантанский князь Борут был вынужден признать власть баварцев в обмен на военную помощь против аваров. С 788 года с подчинением Баварии франкам Карантания, сохранявшая автономию, попала под власть Франкского государства[14].

Баварцы руками Зальцбургского епископства обратили Карантанию в христианство. Первым христианским правителей Карантании был князь Горазд. При его преемнике — князе Хотимире произошло два выступления против христианских миссионеров, которые были подавлены. После смерти князя с 769 по 772 год происходило антихристианское восстание, которые на этот раз было подавлено баварским войском. При следующем князе Валтунке христианизация, проводившаяся немецкими миссионерами на славянском языке, продолжилась. В период с 752 по 784 год Карантания была христианизирована. Валтунку наследовали Прибислав, Семика, Стоймир и Этгар. В 796 году франки при участии карантанцев окончательно разбили аваров. В VII—VIII предки словенцев частично мигрировали к границам Италии: в 611 году славяне разграбили Истрию. Во второй половине VII века славяне заселили север Италии. В VIII веке они частично заняли земли современной области Венецианская Словения. В начале IX века словенские земли оказались в подчинении Фриульской марки. Тогда же карантанцы присоединись к восстанию Людевита Посавского против владычества франков. После поражения Людевита Карантания потеряла автономию и попала под управление франкских феодалов, преемником последнего карантанского князя Этгара стал баварский граф Хелмвин, Карниолой завладел баварский граф Салахо. В 828 году словенский земли оказались в составе разных марок-графств: Карантании, Нижней Паннонии, Истры, графства на Саве и Фриуля. Славянская знать Карантании подверглась истреблению со стороны франков[15].

Баварцы руками Зальцбургского епископства обратили Карантанию в христианство. Первым христианским правителей Карантании был князь Горазд. При его преемнике — князе Хотимире произошло два выступления против христианских миссионеров, которые были подавлены. После смерти князя с 769 по 772 год происходило антихристианское восстание, которые на этот раз было подавлено баварским войском. При следующем князе Валтунке христианизация, проводившаяся немецкими миссионерами на славянском языке, продолжилась. В период с 752 по 784 год Карантания была христианизирована. Валтунку наследовали Прибислав, Семика, Стоймир и Этгар. В 796 году франки при участии карантанцев окончательно разбили аваров. В VII—VIII предки словенцев частично мигрировали к границам Италии: в 611 году славяне разграбили Истрию. Во второй половине VII века славяне заселили север Италии. В VIII веке они частично заняли земли современной области Венецианская Словения. В начале IX века словенские земли оказались в подчинении Фриульской марки. Тогда же карантанцы присоединись к восстанию Людевита Посавского против владычества франков. После поражения Людевита Карантания потеряла автономию и попала под управление франкских феодалов, преемником последнего карантанского князя Этгара стал баварский граф Хелмвин, Карниолой завладел баварский граф Салахо. В 828 году словенский земли оказались в составе разных марок-графств: Карантании, Нижней Паннонии, Истры, графства на Саве и Фриуля. Славянская знать Карантании подверглась истреблению со стороны франков[15].

Блатенское княжество

В Паннонии второй половине IX века сохранялась относительная самостоятельность. Франкские источники сообщают о массовом переселении карантанцев в Паннонию, называя южную часть Паннонии областью или частью Карантании (лат. Carantarum regio, Carantarum partes). В то время южную Паннонию, вошедшую в состав Великой Моравии, населяли также авары и гепиды. В 847 году Паннонское княжество во главе с князем Коцелом было подчинено франками. Так прекратило существование второе (после Карантании) государственное объединение карантанцев. В 869 году карантанцы принимали участие в восстании против господства франков, в результате которого Великая Моравия обрели полную независимость. В конце IX века началось заселение Паннонии венграми, которые впоследствии ассимилировали местное славяно-немецкое население. Хроники термином «карантанцы» называли всех альпийских славян в период между IX и XIII веками[16] (в древнерусской летописи они известны под именем «хорутане»[17]).

Господство немецких феодалов

После 919 года Восточнофранкское королевство, под властью которого находились земли карантанцев, стало называться Тевтонским (Германским) королевством, а с XII века — Священной Римской империей германской нации. В 976 году было образовано герцогство Каринтия — «Великая Карантания», которая на рубеже XI—XII веков распалась[18]. С 1077 года герцогством управлял немецкий род Эппенштейнов, с 1122 по 1269 год — Спанхеймы. В 1160 году статус герцогства получила Штирия, образованная в 1035 году. С 1192 по 1246 год этим герцогством правили Бабенберги. В 1161 году герцогом Штирии был провозглашён чешский король Отакар II. В 973 году под именем маркграфства Карниола впервые упоминается Крайна — область современной Словении. Карниола подчинялась баварским или каринтийским герцогам до 1000 года. На рубеже XII—XIII веков в Крайне возвысился род Андехсов. Однако в 1232 году Крайна перешла во владения Бабенбергов, затем Спанхеймов, а в 1270 году — Отакара II. После прихода рода Габсбургов к власти в Священной Римской империи немецкой нации Отакар II был убит, его владения к югу от Чехии, включая Крайну, Каринтию и Штирию, были переданы немецкому Горицкому роду. С 1335 по 1500 год эти земли оказались во владениях Габсбургов. В XIV—XV веках Габсбурги на словенских землях соперничали с Цельским родом[19].

После 919 года Восточнофранкское королевство, под властью которого находились земли карантанцев, стало называться Тевтонским (Германским) королевством, а с XII века — Священной Римской империей германской нации. В 976 году было образовано герцогство Каринтия — «Великая Карантания», которая на рубеже XI—XII веков распалась[18]. С 1077 года герцогством управлял немецкий род Эппенштейнов, с 1122 по 1269 год — Спанхеймы. В 1160 году статус герцогства получила Штирия, образованная в 1035 году. С 1192 по 1246 год этим герцогством правили Бабенберги. В 1161 году герцогом Штирии был провозглашён чешский король Отакар II. В 973 году под именем маркграфства Карниола впервые упоминается Крайна — область современной Словении. Карниола подчинялась баварским или каринтийским герцогам до 1000 года. На рубеже XII—XIII веков в Крайне возвысился род Андехсов. Однако в 1232 году Крайна перешла во владения Бабенбергов, затем Спанхеймов, а в 1270 году — Отакара II. После прихода рода Габсбургов к власти в Священной Римской империи немецкой нации Отакар II был убит, его владения к югу от Чехии, включая Крайну, Каринтию и Штирию, были переданы немецкому Горицкому роду. С 1335 по 1500 год эти земли оказались во владениях Габсбургов. В XIV—XV веках Габсбурги на словенских землях соперничали с Цельским родом[19].

В XIV—XV веках в словенских землях свирепствовала чума. В 1408 году произошло первое вторжение турок на словенские земли. В 1415 году они достигли Лайбаха. В 1471 году в Крайне и Штирии турками было убито и уведено в плен около 10 тысяч человек, уничтожено 200 сёл, 5 торгов, сожжены десятки церквей, разграблены монастыри. В 1478 году вспыхнуло восстание крестьян, требовавших отмены новых налогов. Турецкие набеги, продолжавшиеся до 1483 года, сопровождались войнами между феодалами[20].

Германизация

В период господства франков земли карантанцев даровались светским и церковным феодалам. Светские феодалы в большинстве своём были выходцами из Баварии, среди которых — Траунгавцы и Андехсы. Остальные происходили из других немецких земель, в том числе Спанхеймы и Эппенштейны из Франконии, Орламюнде из Саксонии. Крупнейшими из последних были Зальцбургское архиепископство, Посавское, Фрейзингекое и другие епископства. На X—XII века пришлась массовая немецкая колонизация словенских земель, носившая экономический характер: большинство колонистов происходили из Баварии и Верхнего Тироля. В результате земли бывшей Карантании были в значительной мере германизированы, в том числе современные территории Верхней Штирии и Верхней Каринтии. Здесь поселения колонистов возникали рядом со словенскими, однако со временем они растворились среди словенского населения. В землях, расположенных к югу от горного хребта Караванке из-за плотности словенского населения колонии немцев были немногочисленны. Колонизированные немцами районы, расположенные на Сорском поле между Шкофья-Локой и Кранем, и на Дравском поле между Птуем и Марибором, были со временем словенизированы. Колонизация, хоть и с меньшими темпами, продолжалась и после XII века. Так, колония в районе Кочевья, образованная в XIV веке из восставших немецких крестьян, просуществовала до Второй мировой войны. Словенский историк Б. Графенауер (ум. 1995) считал, что этническая граница между словенцами и немцами на севере установилась в XV века и просуществовала до середины XIX века[21]. Культура господствующего класса была в основном немецкой (на адриатическом побережье — итальянской) и принадлежала общенемецкой (либо общеитальянской) культуре. Ряд словенских учёных считают, что в словенских землях имела место не германизация, а «европеизация» культуры[22].

В период господства франков земли карантанцев даровались светским и церковным феодалам. Светские феодалы в большинстве своём были выходцами из Баварии, среди которых — Траунгавцы и Андехсы. Остальные происходили из других немецких земель, в том числе Спанхеймы и Эппенштейны из Франконии, Орламюнде из Саксонии. Крупнейшими из последних были Зальцбургское архиепископство, Посавское, Фрейзингекое и другие епископства. На X—XII века пришлась массовая немецкая колонизация словенских земель, носившая экономический характер: большинство колонистов происходили из Баварии и Верхнего Тироля. В результате земли бывшей Карантании были в значительной мере германизированы, в том числе современные территории Верхней Штирии и Верхней Каринтии. Здесь поселения колонистов возникали рядом со словенскими, однако со временем они растворились среди словенского населения. В землях, расположенных к югу от горного хребта Караванке из-за плотности словенского населения колонии немцев были немногочисленны. Колонизированные немцами районы, расположенные на Сорском поле между Шкофья-Локой и Кранем, и на Дравском поле между Птуем и Марибором, были со временем словенизированы. Колонизация, хоть и с меньшими темпами, продолжалась и после XII века. Так, колония в районе Кочевья, образованная в XIV веке из восставших немецких крестьян, просуществовала до Второй мировой войны. Словенский историк Б. Графенауер (ум. 1995) считал, что этническая граница между словенцами и немцами на севере установилась в XV века и просуществовала до середины XIX века[21]. Культура господствующего класса была в основном немецкой (на адриатическом побережье — итальянской) и принадлежала общенемецкой (либо общеитальянской) культуре. Ряд словенских учёных считают, что в словенских землях имела место не германизация, а «европеизация» культуры[22].

Социально-экономическое развитие

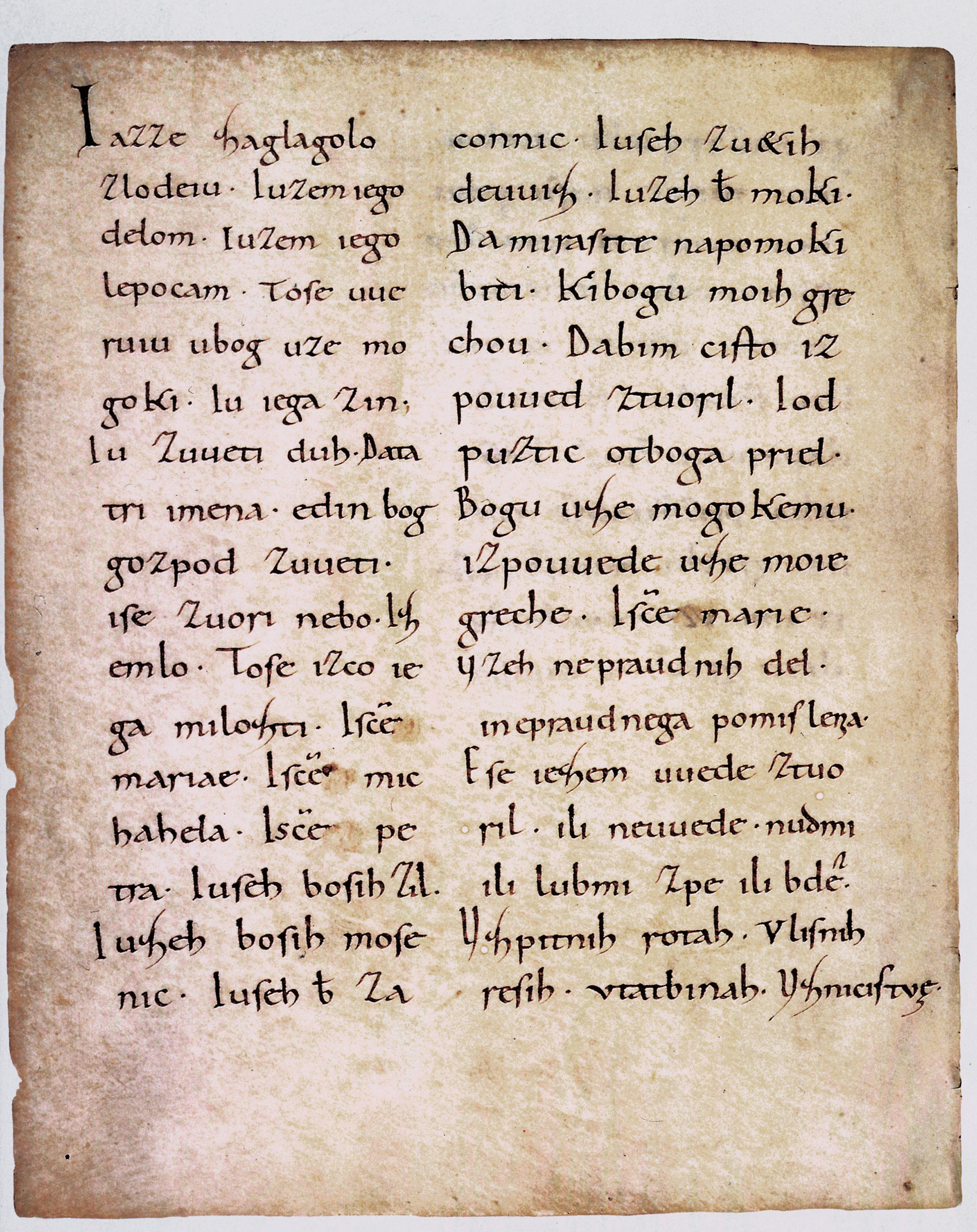

Около 1000 года были написаны Фрейзингенские отрывки[23] — древнейший памятник славянской письменности, составленный латиницей[22]. После создания этого памятника в развитии словенской литературы наступил перерыв, длившийся около 500 лет[24]. С конца X по XII век в долинах словенских земель произошёл переход к новой системе обработки земли — трёхполью. При этом в горах сохранялась двухпольная, а также подсечная система земледелия. Каждая крестьянская семья получила надел (хуба или кметия). Семейная община (задруга) сменилась соседской общиной во главе с жупаном. Словенская кметия была небольшой по сравнению с немецкими наделами, на ней работали хлапцы. Хлапцы уплачивали налоги и отрабатывали барщину. Немецкие колонисты были освобождены от барщины. Так называемые празники (свободные) получали кметии по праву наследования. Существовали и косезы — крестьяне, сами обрабатывавшие свои наделы. Они имели свой суд и могли носить оружие. С XII века постепенно уходит в пошлое барская запашка, а чуть позже и барщина. Косезы лишаются привилегий; разница между немецкими и словенскими наделами исчезает. В Истрии существовал колонат с лично свободными крестьянами. В XII веке началось активное строительство замков феодалов, рядом с которыми проводились ярмарки. Древнейшими городами в этот период были Триест, Пиран и Копер, которые существовали со времён римлян. Этими торгово-ремесленными центрами правил патрициат итальянского происхождения. В то время как большинство городов побережья Истрии находились под властью Венецианской республики до её упразднения в 1797 году, Триест в 1382 году вошёл в государство Габсбургов и стал играть роль главного адриатического порта Священной Римской империи. Остальные города словенских земель появились в основном в XIII веке. Старым городом был Птуй, в котором к началу X века находилось две церкви. Такие современные города как Любляна, Камник, Шкофья-Лока, Крань, Клагенфурт, Словень-Градец, Гориции, Марибор и некоторые другие получили городской статус в XIV веке. Прежние торги Кочевье и Кршко стали городами в 1470-х годах. Городское население было преимущественно немецко-словенским, при этом высшие слои состояли из немцев. Горожанами не были священники, дворяне, подмастерья, слуги, нищие, евреи. Последние, появившись в словенских землях в XIII веке, занимались ростовщичеством, платили высокие налоги. В 1496 и 1515 году под нажимом должников (дворян и горожан) перед еврейскими кредиторами император Максимилиан изгнал последних из Каринтии, Штирии и Крайны. Между тем, евреи остались в Триесте, Прекмурье и Горице. В XIV веке в городах стали возникать цехи ремесленников[25].

Около 1000 года были написаны Фрейзингенские отрывки[23] — древнейший памятник славянской письменности, составленный латиницей[22]. После создания этого памятника в развитии словенской литературы наступил перерыв, длившийся около 500 лет[24]. С конца X по XII век в долинах словенских земель произошёл переход к новой системе обработки земли — трёхполью. При этом в горах сохранялась двухпольная, а также подсечная система земледелия. Каждая крестьянская семья получила надел (хуба или кметия). Семейная община (задруга) сменилась соседской общиной во главе с жупаном. Словенская кметия была небольшой по сравнению с немецкими наделами, на ней работали хлапцы. Хлапцы уплачивали налоги и отрабатывали барщину. Немецкие колонисты были освобождены от барщины. Так называемые празники (свободные) получали кметии по праву наследования. Существовали и косезы — крестьяне, сами обрабатывавшие свои наделы. Они имели свой суд и могли носить оружие. С XII века постепенно уходит в пошлое барская запашка, а чуть позже и барщина. Косезы лишаются привилегий; разница между немецкими и словенскими наделами исчезает. В Истрии существовал колонат с лично свободными крестьянами. В XII веке началось активное строительство замков феодалов, рядом с которыми проводились ярмарки. Древнейшими городами в этот период были Триест, Пиран и Копер, которые существовали со времён римлян. Этими торгово-ремесленными центрами правил патрициат итальянского происхождения. В то время как большинство городов побережья Истрии находились под властью Венецианской республики до её упразднения в 1797 году, Триест в 1382 году вошёл в государство Габсбургов и стал играть роль главного адриатического порта Священной Римской империи. Остальные города словенских земель появились в основном в XIII веке. Старым городом был Птуй, в котором к началу X века находилось две церкви. Такие современные города как Любляна, Камник, Шкофья-Лока, Крань, Клагенфурт, Словень-Градец, Гориции, Марибор и некоторые другие получили городской статус в XIV веке. Прежние торги Кочевье и Кршко стали городами в 1470-х годах. Городское население было преимущественно немецко-словенским, при этом высшие слои состояли из немцев. Горожанами не были священники, дворяне, подмастерья, слуги, нищие, евреи. Последние, появившись в словенских землях в XIII веке, занимались ростовщичеством, платили высокие налоги. В 1496 и 1515 году под нажимом должников (дворян и горожан) перед еврейскими кредиторами император Максимилиан изгнал последних из Каринтии, Штирии и Крайны. Между тем, евреи остались в Триесте, Прекмурье и Горице. В XIV веке в городах стали возникать цехи ремесленников[25].

В XII—XIII веках в словенских землях началась добыча железной руды и изготовление орудий из железа, а также чеканка монет. Феодальный класс состоял из крупных феодалов и мелких — министериалов, рыцарей и милитов. Языком администрации был немецкий[26]. В XIV веке среди крестьян появились кайжары, которые владели домом и земельным участком. В XV веке крестьяне представляли собой единое сословие, находившееся в личной феодальной зависимости, они были ограничены в праве покидать свои места. Усиление гнёта повлекло бегство крестьян, на опустевших землях Белой Крайны, Истрии и Штирии селились сербские и хорватские беженцы[27].

В XII—XIII веках в словенских землях началась добыча железной руды и изготовление орудий из железа, а также чеканка монет. Феодальный класс состоял из крупных феодалов и мелких — министериалов, рыцарей и милитов. Языком администрации был немецкий[26]. В XIV веке среди крестьян появились кайжары, которые владели домом и земельным участком. В XV веке крестьяне представляли собой единое сословие, находившееся в личной феодальной зависимости, они были ограничены в праве покидать свои места. Усиление гнёта повлекло бегство крестьян, на опустевших землях Белой Крайны, Истрии и Штирии селились сербские и хорватские беженцы[27].

Первый монастырь на словенских землях был основан цистерцианцами в Стичне в 1136 году. Монастыри являлись центрами культуры: монахи владели знаниями в области медицины и фармакологии, занимались переписыванием книг. При монастырях действовали школы, в которых учились будущие священники, дети феодалов и состоятельных горожан. В монастырских библиотеках хранились рукописи на латыни и немецком языке. В штирийском монастыре Жича в конце XV века насчитывалось свыше 2000 книг, среди которых были и сочинения античных авторов. Священник Якоб Унрест в XV веке составил на латыне «Каринтийскую хронику». Около 1460 года была написана Цельская хроника на немецком языке. В латинских и немецких текстах того времени встречались религиозные записи на словенском языке, в том числе Отче наш, Символ веры, Гимн Богородице[28]. Эпоха Возрождения в словенских землях нашла выражение в творчестве художника Янеза Люблянского, которому принадлежат церковные росписи середины XV века[29].

Новое время

Австрия

К концу XV века установились этнографические границы словенцев, близкие к современным. В 1520—1530-е годы в восточной области словенских земель у Жужемберка поселилось большое количество сербо-хорватских ускоков, бежавших от турок. Эта область была включена в Военную границу. В городах внутренних районов земель в XV—XVI веках словенское население преобладало. При этом такие города, как Марибор и Птуй, были преимущественно немецкими. В Лайбахе XVI века уже преобладал словенский язык. Немецкий являлся престижным языком. С 1526 по 1532 год происходили непрерывные вторжения турок на земли словенцев, прежде всего на Белую Крайну, Крас и Кочевье. Нападения возобновились с 1574 по 1578 год. Император Максимилиан включил Крайну, Каринтию, Штирию, а также Триест и Горицу, в новообразованную Внутреннюю Австрию. Через земли словенцев шла торговля из соседних областей Европы в Италию. В Железниках, Яворнике, у Беляка действовали железные рудники, в районе Караванке находились рудники по добыче свинца, а также золота и серебра, Идрия славилась добычей ртути. В XVI веке возникли первые мануфактуры, производившие оружие[30]. В 1515 году произошло крестьянское восстание, длившееся четыре месяца. После присоединения Венгрии к государству Габсбургов в 1526 году земли словенцев и хорватов связывали тесные экономические связи. Для обороны от турок с 1542 по 1558 год власти увеличили налоги в 2,5 раза. В 1570 году был издан первый указ, переведённый на словенский язык, который касался введения налога на виноградарей. Крупное крестьянское восстание произошло в 1573 году[31].

К концу XV века установились этнографические границы словенцев, близкие к современным. В 1520—1530-е годы в восточной области словенских земель у Жужемберка поселилось большое количество сербо-хорватских ускоков, бежавших от турок. Эта область была включена в Военную границу. В городах внутренних районов земель в XV—XVI веках словенское население преобладало. При этом такие города, как Марибор и Птуй, были преимущественно немецкими. В Лайбахе XVI века уже преобладал словенский язык. Немецкий являлся престижным языком. С 1526 по 1532 год происходили непрерывные вторжения турок на земли словенцев, прежде всего на Белую Крайну, Крас и Кочевье. Нападения возобновились с 1574 по 1578 год. Император Максимилиан включил Крайну, Каринтию, Штирию, а также Триест и Горицу, в новообразованную Внутреннюю Австрию. Через земли словенцев шла торговля из соседних областей Европы в Италию. В Железниках, Яворнике, у Беляка действовали железные рудники, в районе Караванке находились рудники по добыче свинца, а также золота и серебра, Идрия славилась добычей ртути. В XVI веке возникли первые мануфактуры, производившие оружие[30]. В 1515 году произошло крестьянское восстание, длившееся четыре месяца. После присоединения Венгрии к государству Габсбургов в 1526 году земли словенцев и хорватов связывали тесные экономические связи. Для обороны от турок с 1542 по 1558 год власти увеличили налоги в 2,5 раза. В 1570 году был издан первый указ, переведённый на словенский язык, который касался введения налога на виноградарей. Крупное крестьянское восстание произошло в 1573 году[31].

В 1523 году в Триесте появились первые протестанты, объединённые в кружок с гуманистом Петром Бономо и Приможем Трубаром. Для Трубара словенцы были «словенами» или «крайнцами»[33]. В 1520-е годы учение Лютера распространилось среди словенского духовенства. В 1550 году в тюбингенской типографии Трубар издал «Катехизис» на словенском языке. Позднее он выпустил Евангелие от Матфея, а также «Абецедник» и «Словенский календарь» — первые книги на словенском языке светского содержания. Во всех землях действовала и немецкая протестантская церковь. В 1563 году в Крайне была основана словенская протестантская церковь во главе с Трубаром; открыты протестантские школы, в которых учили немецкому языку и латыни. Богослужение словенскими протестантами велось на родном языке. При эрцгерцоге-католике Карле II в 1565 году Трубар был вынужден покинуть родину. Протестантизм охватывал в основном горожан и дворян, в то время как крестьяне в массе своей оставались верны католицизму[34]. Наибольшего развития протестантизм получил в 1570-е годы. В 1584 году была издана Библия на словенском языке, а также первая словенская грамматика на латыни. В 1575 году в Лайбахе была открыта первая типография, в которой было издано 25 книг на словенском языке. Указ 1628 года предписывал протестантам покинуть Австрию. Контрреформация нанесла большой уроне словенской культуре: протестантские книги на словенском подверглись сожжению[35].

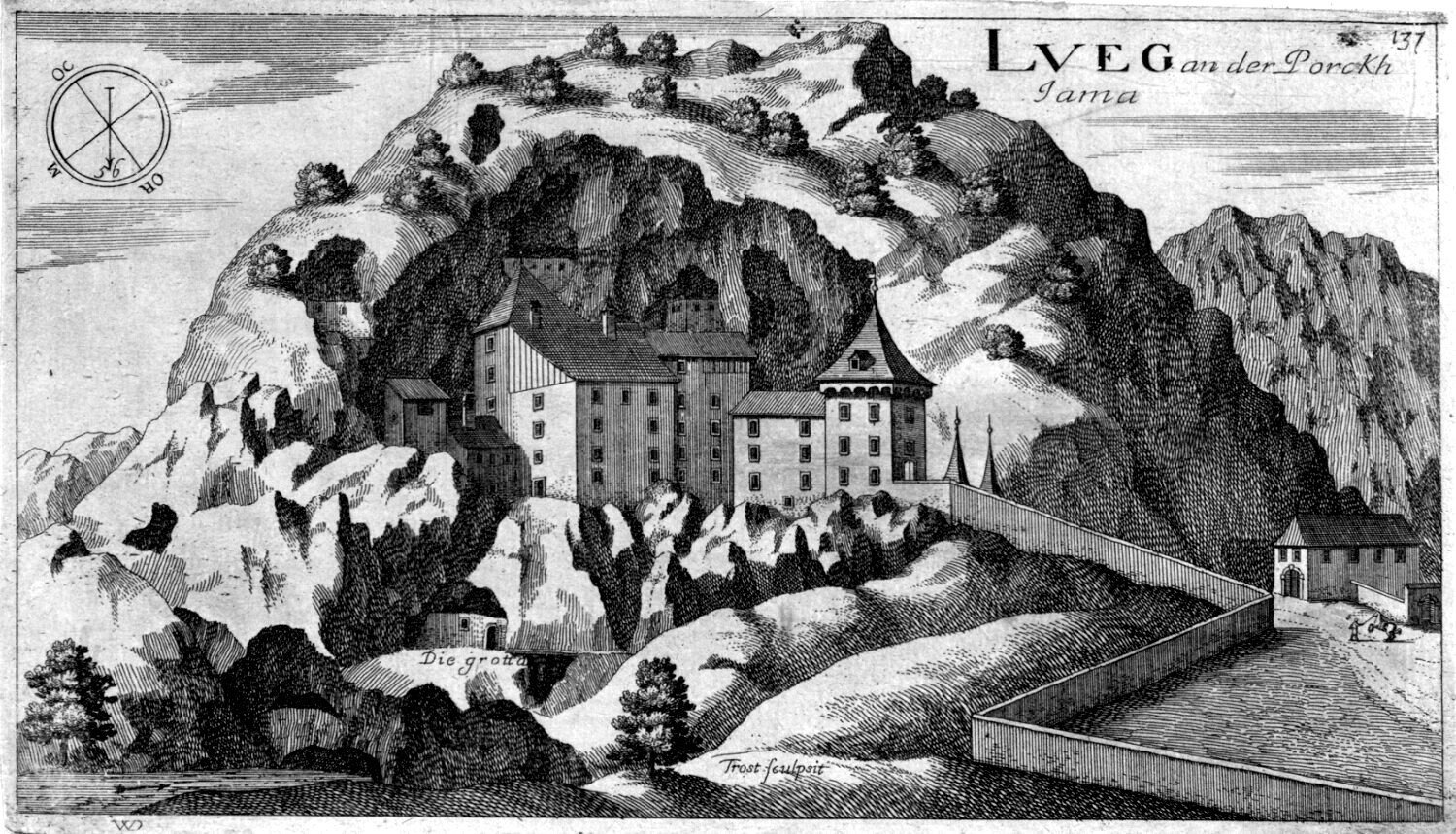

В 1640, 1648, 1663/1664 и 1683 годах происходили набеги турок на Прекмурье. На протяжении XVI — начала XVIII веков в словенских землях периодически свирепствовала чума. В первой половине XVII века словенские земли подверглись опустошению в ходе Тридцатилетней войны, при этом продолжались восстания крестьян. Во второй половине XVII — начало XVIII века пришлись гонения на ведьм, над которыми устраивались судебные процессы. В 1635 году крестьяне Штирии сожгли трёх женщин, которые якобы наслали град на виноградники. Все жители села Бочково были обвинены в ведовстве и истреблены. В 1672 году стали снова печатать книги на словенском языке. Писатель Матия Кастелец изда несколько книг религиозного содержания. В 1689 году Иоганном Вальвазором на немецком языке была издана книга «Слава герцогства Крайны», содержащий сведения по географии словенских земель и 533 гравюры. Сам автор был убеждён, что население Крайны состоит в основном из немцев. С 1693 по 1725 год в Лайбахе действовала Академия деятельных люблянцев, которая опубликовала 42 научные работы (преимущественно юридических и медицинских) на латыни[36]. В XVIII веке творили местные художники Ф. Еловшек и Ф. Бергант. В Лайбахе и других словенских городах были построены здания театров. Начиная с 1729 года на словенском языке выходили сборники песнопений религиозного назначения. Словенское национальное Возрождение охватывало период с 1768 года, когда словенским просветителем М. Похлиным была опубликована «Краинская грамматика», и до 1848 года — начала революции в Австрийской империи. Похлину принадлежит рукописная «Крайнская хроника», которая явилась первым историческим сочинением о Крайне на словенском языке. Похлин настаивал на придании словенскому языку статуса государственного наравне с немецким, и у него было много сторонников[8]. При царствовании Марии Терезии было введено обязательное школьное образование детей. В 1790 году в землях словенцев насчитывалось 153 школы, которые вели обучение счёту, письму, чтению и катехизису на немецком языке. В 1782 году была отменена личная зависимость крестьян. Во второй половине XVIII века с ростом промышленности увеличивалось население городов, крупнейшими из которых были Триест — 11 тысяч жителей, Лайбах — 10 тысяч, Горица и Целовац — от 9 до 10 тысяч. Остальные города насчитывали менее двух тысяч жителей. По Кампо-Формийскому миру 1797 года, Австрия получила территории Венецианской республики с землями венецианских словенцев. Таким образом все словенцы впервые в истории оказались под властью одного государства[37].

В 1640, 1648, 1663/1664 и 1683 годах происходили набеги турок на Прекмурье. На протяжении XVI — начала XVIII веков в словенских землях периодически свирепствовала чума. В первой половине XVII века словенские земли подверглись опустошению в ходе Тридцатилетней войны, при этом продолжались восстания крестьян. Во второй половине XVII — начало XVIII века пришлись гонения на ведьм, над которыми устраивались судебные процессы. В 1635 году крестьяне Штирии сожгли трёх женщин, которые якобы наслали град на виноградники. Все жители села Бочково были обвинены в ведовстве и истреблены. В 1672 году стали снова печатать книги на словенском языке. Писатель Матия Кастелец изда несколько книг религиозного содержания. В 1689 году Иоганном Вальвазором на немецком языке была издана книга «Слава герцогства Крайны», содержащий сведения по географии словенских земель и 533 гравюры. Сам автор был убеждён, что население Крайны состоит в основном из немцев. С 1693 по 1725 год в Лайбахе действовала Академия деятельных люблянцев, которая опубликовала 42 научные работы (преимущественно юридических и медицинских) на латыни[36]. В XVIII веке творили местные художники Ф. Еловшек и Ф. Бергант. В Лайбахе и других словенских городах были построены здания театров. Начиная с 1729 года на словенском языке выходили сборники песнопений религиозного назначения. Словенское национальное Возрождение охватывало период с 1768 года, когда словенским просветителем М. Похлиным была опубликована «Краинская грамматика», и до 1848 года — начала революции в Австрийской империи. Похлину принадлежит рукописная «Крайнская хроника», которая явилась первым историческим сочинением о Крайне на словенском языке. Похлин настаивал на придании словенскому языку статуса государственного наравне с немецким, и у него было много сторонников[8]. При царствовании Марии Терезии было введено обязательное школьное образование детей. В 1790 году в землях словенцев насчитывалось 153 школы, которые вели обучение счёту, письму, чтению и катехизису на немецком языке. В 1782 году была отменена личная зависимость крестьян. Во второй половине XVIII века с ростом промышленности увеличивалось население городов, крупнейшими из которых были Триест — 11 тысяч жителей, Лайбах — 10 тысяч, Горица и Целовац — от 9 до 10 тысяч. Остальные города насчитывали менее двух тысяч жителей. По Кампо-Формийскому миру 1797 года, Австрия получила территории Венецианской республики с землями венецианских словенцев. Таким образом все словенцы впервые в истории оказались под властью одного государства[37].

XIX — начало XX века

После заключения Шёнбруннского мира в 1809 году были образованы Иллирийские провинции, в состав которого кроме словенских земель вошла часть хорватских земель, Далмация и Дубровник. Столицей Лайбах был назначен столицей Иллирийских провинций. Французы отменили в провинциях сословия, провозглашена свобода торговли. Население провинций беднело из-за введения налогов на содержание французской армии и администрации, а также из-за разрыва старых связей с Австрией. В 1814 году территории провинций были присоединены к Австрии. Первый словенский поэт Валентин Водник в 1797—1800 годы издавал первую газету на словенском языке «Люблянские новости». Он считал, что «крайнский язык более всего похож на московитарский,более, чем на другие славянские наречия». В 1830-е годы получил развитие «иллиризм», сторонники которого выступали за политическое и культурное единство всех южных славян[8]. Один из основателей славяноведения Ерней Копитар (ум. 1844) выступал за борьбу с германизмами в словенском языке. К 1848 году словенский алфавит, известный под названием бохоричица был вытеснен хорватской гаевицей[38].

После заключения Шёнбруннского мира в 1809 году были образованы Иллирийские провинции, в состав которого кроме словенских земель вошла часть хорватских земель, Далмация и Дубровник. Столицей Лайбах был назначен столицей Иллирийских провинций. Французы отменили в провинциях сословия, провозглашена свобода торговли. Население провинций беднело из-за введения налогов на содержание французской армии и администрации, а также из-за разрыва старых связей с Австрией. В 1814 году территории провинций были присоединены к Австрии. Первый словенский поэт Валентин Водник в 1797—1800 годы издавал первую газету на словенском языке «Люблянские новости». Он считал, что «крайнский язык более всего похож на московитарский,более, чем на другие славянские наречия». В 1830-е годы получил развитие «иллиризм», сторонники которого выступали за политическое и культурное единство всех южных славян[8]. Один из основателей славяноведения Ерней Копитар (ум. 1844) выступал за борьбу с германизмами в словенском языке. К 1848 году словенский алфавит, известный под названием бохоричица был вытеснен хорватской гаевицей[38].

Революция 1848—1849 годов привела к отмене феодальных отношений на селе. После подавления революции осталось три словенских газеты. Во время объединения Италии к последней отошли территории Венецианской Словении. В 1861 году словенцы представили австрийскому правительству меморандум Объединённой Словении. Центром национальной жизни словенцев в 1860-е годы были чительни, при которых были открыты библиотеки с литературой на словенском языке. В 1864 году в Лайбахе открылась Словенская Матица, издававшая словенские книги. В 1857 году была открыта железная дорога Лайбах—Триест. С 1860-х годов с ростом машинного производства стало приходить в упадок ремесленное производство. В это время в словенских землях существлялась добыча угля, ртути. Действовали текстильные, бумагоделательная фабрики, пивоварни, предприятия по выплавке железа и стали. К 1890-м годам словенская промышленность оказалась в собственности немецкого и французского капитала. Промышленность привела к появлению рабочего класса, состоявшего в основном из словенцев. В 1896 году 80 % населения составляли крестьяне. Земля, большая часть лесов и пастбищ находились во владении помещиков. Разорившиеся крестьяне переселялись в города, уезжали на заработки во Францию, Россию, и особенно в Северную и Южную Америку[39]. В Крайне в 1880-е годы во всех начальных школах обучение велось на словенском языке. В Словенской Штирии словенские школы были в основном на селе. Наибольшей силы германизация, проводимая государством, достигла в Каринтии, где в экономической сфере преобладали немцы. Там действовало лишь три школы на словенском языке. В Приморье итальянизация была слабой, в Триесте словенский элемент только усиливался. В Прекмурье и Венеции словенские школы отсутствовали. К концу XIX века полностью сложился словенский литературный язык. В начале XX века отношения между словенцами и немцами В Каринтии и Штирии обострились. Для разгона антинемецкой демонстрации в Лайбахе 20 апреля 1908 года были использованы войска[40]. В 1890-е годы словенцами были сформированы три политические партии: «Католическая национальная партия», «Национально-прогрессивная партия» и «Югославянская социал-демократическая партия»[8]. В течение полувека «Католическая национальная партия», представлявшая интересы крестьянства, была самой влиятельной, она даже в 1905 году сменила название на «Словенская национальная партия» и фактически стала представительницей интересов словенского народа. До Первой мировой все партии Словении ориентировались на самоопределение в составе Австро-Венгрии и триализм, который предполагал создать в составе империи не два, а три государства: Австрию, Венгрию и Югославию[8].

Революция 1848—1849 годов привела к отмене феодальных отношений на селе. После подавления революции осталось три словенских газеты. Во время объединения Италии к последней отошли территории Венецианской Словении. В 1861 году словенцы представили австрийскому правительству меморандум Объединённой Словении. Центром национальной жизни словенцев в 1860-е годы были чительни, при которых были открыты библиотеки с литературой на словенском языке. В 1864 году в Лайбахе открылась Словенская Матица, издававшая словенские книги. В 1857 году была открыта железная дорога Лайбах—Триест. С 1860-х годов с ростом машинного производства стало приходить в упадок ремесленное производство. В это время в словенских землях существлялась добыча угля, ртути. Действовали текстильные, бумагоделательная фабрики, пивоварни, предприятия по выплавке железа и стали. К 1890-м годам словенская промышленность оказалась в собственности немецкого и французского капитала. Промышленность привела к появлению рабочего класса, состоявшего в основном из словенцев. В 1896 году 80 % населения составляли крестьяне. Земля, большая часть лесов и пастбищ находились во владении помещиков. Разорившиеся крестьяне переселялись в города, уезжали на заработки во Францию, Россию, и особенно в Северную и Южную Америку[39]. В Крайне в 1880-е годы во всех начальных школах обучение велось на словенском языке. В Словенской Штирии словенские школы были в основном на селе. Наибольшей силы германизация, проводимая государством, достигла в Каринтии, где в экономической сфере преобладали немцы. Там действовало лишь три школы на словенском языке. В Приморье итальянизация была слабой, в Триесте словенский элемент только усиливался. В Прекмурье и Венеции словенские школы отсутствовали. К концу XIX века полностью сложился словенский литературный язык. В начале XX века отношения между словенцами и немцами В Каринтии и Штирии обострились. Для разгона антинемецкой демонстрации в Лайбахе 20 апреля 1908 года были использованы войска[40]. В 1890-е годы словенцами были сформированы три политические партии: «Католическая национальная партия», «Национально-прогрессивная партия» и «Югославянская социал-демократическая партия»[8]. В течение полувека «Католическая национальная партия», представлявшая интересы крестьянства, была самой влиятельной, она даже в 1905 году сменила название на «Словенская национальная партия» и фактически стала представительницей интересов словенского народа. До Первой мировой все партии Словении ориентировались на самоопределение в составе Австро-Венгрии и триализм, который предполагал создать в составе империи не два, а три государства: Австрию, Венгрию и Югославию[8].

Новейшее время

Югославия

После окончания Первой мировой войны словенские земли, за исключением Прекмурья, вошли в образованное Государство словенцев, хорватов и сербов. Постойнский округ Крайны, Горица, Триест и Истра оказались оккупированы Италией на основании Лондонского пакта 1915 года и перемирия в Падуе 1918 года. Немцы Каринтии и Штирии выступали против раздела этих областей[41]. В 1920 году словенские земли были разделены международными договорами между четырьмя государствами. Раппальский договор при участии Югославии 1920 года закрепил за Италией Юлийскую Крайну — треть словенских земель с Триестом, на которых проживали свыше 323 тысяч словенцев. На плебисците 10 октября 1920 года 59 % принимавших участие в голосовании проголосовали за присоединение к Австрии южной Каринтии, в которой проживали свыше 80 тысяч словенцев. К Югославии отошли лишь Езерская община и Межицкая долина, а также южная часть Штирии. Трианонский договор 1920 года закреплял за Югославией прежде венгерское Прекмурье. При этом в венгерском Порабье продолжали жить 7—8 тысяч словенцев. Потеря Каринтии — ядра древнесловенской государственности и земель, прилегавших к Италии, была воспринята словенцами как национальная катастрофа. По переписи 1921 года в Крайне проживало 16,5 тысяч немцев, в Нижней Штирии — 22,5 тысячи (в 1910 году: 28 тысяч и 73 тысячи соответственно)[42].

После окончания Первой мировой войны словенские земли, за исключением Прекмурья, вошли в образованное Государство словенцев, хорватов и сербов. Постойнский округ Крайны, Горица, Триест и Истра оказались оккупированы Италией на основании Лондонского пакта 1915 года и перемирия в Падуе 1918 года. Немцы Каринтии и Штирии выступали против раздела этих областей[41]. В 1920 году словенские земли были разделены международными договорами между четырьмя государствами. Раппальский договор при участии Югославии 1920 года закрепил за Италией Юлийскую Крайну — треть словенских земель с Триестом, на которых проживали свыше 323 тысяч словенцев. На плебисците 10 октября 1920 года 59 % принимавших участие в голосовании проголосовали за присоединение к Австрии южной Каринтии, в которой проживали свыше 80 тысяч словенцев. К Югославии отошли лишь Езерская община и Межицкая долина, а также южная часть Штирии. Трианонский договор 1920 года закреплял за Югославией прежде венгерское Прекмурье. При этом в венгерском Порабье продолжали жить 7—8 тысяч словенцев. Потеря Каринтии — ядра древнесловенской государственности и земель, прилегавших к Италии, была воспринята словенцами как национальная катастрофа. По переписи 1921 года в Крайне проживало 16,5 тысяч немцев, в Нижней Штирии — 22,5 тысячи (в 1910 году: 28 тысяч и 73 тысячи соответственно)[42].

Весной 1920 года во время проведения забастовки железнодорожников Югославии в Любляне произошли столкновения участников демонстрации с военными, повлёкшие гибель 13 человек. Видовданская конституция 1921 года провозглашала словенцев, сербов и хорватов тремя племенами единого югославского народа. Словенские земли вошли в Люблянскую и Мариборскую области, подчинявшиеся Белграду[43]. В составе Югославии возникло несколько словенских партий, самой крупной из которых была Словенская народная партия, которая осуждала Конституцию 1921 года как «санкционирующую гегемонию сербства, что является губительным для государства, в котором проживают три народа»[44]. На выборах в Народную Скупщину в марте 1923 года в Словении победила именно она. В Югославии словенцы добились некоторой автономии, но в 1929 году король Александр I установил диктатуру и разделил государство на девять бановин, которые подчинялись непосредственно ему. Словенцы потеряли всякое право на самоуправление, основная их часть попала в Дравскую бановину[8]. К диктатуре короля Александра словенцы отнеслись спокойно — новый режим поддержал даже словенский лидер Корошец[45].

С ноября 1918 года учебные заведения перешли на словенский язык. В 1929 году почти все словенские земли были объединены в Дравскую бановину. В 1931 году в Дравской бановине был основан Швабско-немецкий Культурбунд, объединивший словенских немцев. Немцы после аншлюса Австрии потребовали присоединения словенской Штирии к Германии. В 1918 году в Любляне была открыта Национальная галерея. В 1919 году — Люблянский университет и Национальный театр в Мариборе. В 1938 году — словенская Академия наук и искусств. В 1922 году в Юлийской Крайне на словенцев начались гонения. Возникло словенское вооруженное движение против Рима. До весны 1930 года действовала словенская молодежная организация «ТИГР» (аббревиатура по первым буквам приморских городов — Триест, Истрия, Горица, Риека), которая в 1926—1930 годах совершила 99 терактов, в том числе взрывы на железных дорогах и около итальянских школ. После ареста в 1930 году властями ряда активистов, «ТИГР» отказался от терактов и в 1935 году заключил союз с Итальянской коммунистической партией. До 1928 года были ликвидированы начальные школы, преподававшие на словенском языке. Оказалась под запретом словенская печать, надписи на словенском языке, а также общественные организации. В австрийской Каринтии словенских школ не было. С 6 по 12 апреля немецкие войска заняли Прекмурье, Штирию, часть Верхней и Нижней Крайны на левом берегу Савы. Итальянцами была взята Внутренняя Крайна, большая часть Нижней Крайны и часть Верхней Крайны. В 1931 году к Дравской бановине была присоединена из состава преимущественно хорватской Савской бановины Белая Крайна. 31 мая 1941 года словенские земли были разделены оккупантами: большая часть досталась Германии, к Венгрии отошли словенская часть Междумурья и Прекмурье, к Италии — большая часть Нижней Крайны с Любляной и Внутренняя Крайна. В немецкой оккупационной зоне словенская печать была ликвидирована, все библиотеки уничтожены[46].

С ноября 1918 года учебные заведения перешли на словенский язык. В 1929 году почти все словенские земли были объединены в Дравскую бановину. В 1931 году в Дравской бановине был основан Швабско-немецкий Культурбунд, объединивший словенских немцев. Немцы после аншлюса Австрии потребовали присоединения словенской Штирии к Германии. В 1918 году в Любляне была открыта Национальная галерея. В 1919 году — Люблянский университет и Национальный театр в Мариборе. В 1938 году — словенская Академия наук и искусств. В 1922 году в Юлийской Крайне на словенцев начались гонения. Возникло словенское вооруженное движение против Рима. До весны 1930 года действовала словенская молодежная организация «ТИГР» (аббревиатура по первым буквам приморских городов — Триест, Истрия, Горица, Риека), которая в 1926—1930 годах совершила 99 терактов, в том числе взрывы на железных дорогах и около итальянских школ. После ареста в 1930 году властями ряда активистов, «ТИГР» отказался от терактов и в 1935 году заключил союз с Итальянской коммунистической партией. До 1928 года были ликвидированы начальные школы, преподававшие на словенском языке. Оказалась под запретом словенская печать, надписи на словенском языке, а также общественные организации. В австрийской Каринтии словенских школ не было. С 6 по 12 апреля немецкие войска заняли Прекмурье, Штирию, часть Верхней и Нижней Крайны на левом берегу Савы. Итальянцами была взята Внутренняя Крайна, большая часть Нижней Крайны и часть Верхней Крайны. В 1931 году к Дравской бановине была присоединена из состава преимущественно хорватской Савской бановины Белая Крайна. 31 мая 1941 года словенские земли были разделены оккупантами: большая часть досталась Германии, к Венгрии отошли словенская часть Междумурья и Прекмурье, к Италии — большая часть Нижней Крайны с Любляной и Внутренняя Крайна. В немецкой оккупационной зоне словенская печать была ликвидирована, все библиотеки уничтожены[46].

Во время Второй мировой войны территория королевства Югославия была оккупирована, а Словения разделена между Германией, Венгрией и Италией (Люблянская провинция). Немцы тысячами угоняли словенцев в концлагеря, на работу на фабриках и заводах, или переселяли их в Хорватию и Сербию. И немцы, и итальянцы проводили германизацию или, соответственно, романизацию. В Словении возникли два движения Сопротивления: коммунистическое и националистическое[8]. В скором времени между обоими движениями возникли серьёзные трения, и националисты пришли к сотрудничеству с оккупантами.

Период социализма

После войны Словения стала одной из республик СФРЮ. В 1947 году Югославия получила большую часть Юлийской Крайны, прежде входившей в состав Италии. Граница в районе Триеста между Югославией и Италией была установлена в 1975 году. В 1970-х годах в Италии выходило несколько газет и журналов н словенском языке. Власти Югославии после окончания войны рассчитывали на большую часть Южной Каринтии и Штирии общей площадью 2600 км². В этом их поддержала советская сторона. Однако Парижская конференция 1949 года приняла решение не изменять границы Австрии. В Клагенфурте в 1975 году был основан Словенский научный институт. В Каринтии в 1960-х годах основан журнал «Младье», в 1983 году — «Целовшски звон». В Штирии печатные издания не выпускались, организации словенцев появились только в 1988 году. Границы с Венгрией по договору 1947 года остались довоенными. В этой стране в 1980-х годах действовало шесть школ[47].

После войны Словения стала одной из республик СФРЮ. В 1947 году Югославия получила большую часть Юлийской Крайны, прежде входившей в состав Италии. Граница в районе Триеста между Югославией и Италией была установлена в 1975 году. В 1970-х годах в Италии выходило несколько газет и журналов н словенском языке. Власти Югославии после окончания войны рассчитывали на большую часть Южной Каринтии и Штирии общей площадью 2600 км². В этом их поддержала советская сторона. Однако Парижская конференция 1949 года приняла решение не изменять границы Австрии. В Клагенфурте в 1975 году был основан Словенский научный институт. В Каринтии в 1960-х годах основан журнал «Младье», в 1983 году — «Целовшски звон». В Штирии печатные издания не выпускались, организации словенцев появились только в 1988 году. Границы с Венгрией по договору 1947 года остались довоенными. В этой стране в 1980-х годах действовало шесть школ[47].

В Словении в составе СФРЮ была проведена национализация частных предприятий. Например, из национализированных строительных компаний были образованы крупные строительные группы: «Градис», «Приморье», «Бетон» и другие[48]. В титовской Югославии Словения изначально была самой развитой республикой и быстро превратилась в основного донора федерального бюджета. Например, в 1958 году федеральный бюджет Югославии составлял 335 млрд динаров, из которых Словения внесла 125 млрд динаров[49]. Однако за это Словения получала относительно дешевое сырье из южных районов Югославии.

В мае 1988 года словенский журнал «Мадина» собирался опубликовать скандальную статью «Ночь длинных ножей» о якобы готовящемся в Югославии военном перевороте[50]. Но статья не была тогда опубликована, а властями были арестованы трое диссидентов и армейский прапорщик, передавший им материалы для статьи. За арестованных вступились — был ряд петиций об их освобождении. Власти пошли на уступки — до приговора обвиняемые были оставлены на свободе (а один даже продолжил редактировать «Мадину»). В июне 1988 года начался военный суд на «четверкой», проходивший в Любляне без участия гражданских защитников[51]. Уже первое заседание 21 июня 1988 года собрало митинг перед судом до 15 тысяч человек, а 23 ноября, когда приговор (тюремный срок от пяти месяцев до четырёх лет) утвердили, перед словенским парламентом собралось около 10 тысяч человек, причем на этот раз митинг показывали в прямом эфире[51]. Дело «люблянской четверки» обострило противоречия между федеральными властями и местным населением, нанесло удар по авторитету Югославской народной армии. Словения являлась самой богатой и развитой республикой Югославии[52].

Независимая Словения

Сербия после смерти И. Б. Тито всё больше стремилась к контролю всей Югославии[8]. Конец 1980-х годов стал началом формирования многопартийной системы в СФРЮ. 11 января 1989 года был учрежден Словенский демократический союз[53]. В мае 1989 года в Любляне на митинге была принята «Майская декларация» с требованием создать «суверенное государство словенского народа»[54]. Уже в сентябре того же года словенский парламент изменил конституцию республики, установив, что Словения находится в составе СФРЮ «на основе постоянного, целостного и неотъмлемого права словенского народа на самоопределения вплоть до отделения и объединения»[54]. В 1989 году в стране возникло несколько оппозиционных партий, которые в конце года объединились в коалицию «Демократическая оппозиция Словении», которая получила более половины мест на выборах в республиканский парламент в апреле 1990 года[55]. В июле 1990 года была принята Декларация о суверенитете Словении, которая провозгласила, что югославские законы действуют в республике лишь постольку, поскольку они не противоречат местной конституции[56]. 23 декабря 1990 года прошел референдум, на котором независимость Словении поддержали 88,5 % проголосовавших[56]. 25 июня 1991 года Словения провозгласила о своей независимости. Началась короткая десятидневная война с Югославской армией, которая завершилась выводом всех югославских войск из Словении.

Сербия после смерти И. Б. Тито всё больше стремилась к контролю всей Югославии[8]. Конец 1980-х годов стал началом формирования многопартийной системы в СФРЮ. 11 января 1989 года был учрежден Словенский демократический союз[53]. В мае 1989 года в Любляне на митинге была принята «Майская декларация» с требованием создать «суверенное государство словенского народа»[54]. Уже в сентябре того же года словенский парламент изменил конституцию республики, установив, что Словения находится в составе СФРЮ «на основе постоянного, целостного и неотъмлемого права словенского народа на самоопределения вплоть до отделения и объединения»[54]. В 1989 году в стране возникло несколько оппозиционных партий, которые в конце года объединились в коалицию «Демократическая оппозиция Словении», которая получила более половины мест на выборах в республиканский парламент в апреле 1990 года[55]. В июле 1990 года была принята Декларация о суверенитете Словении, которая провозгласила, что югославские законы действуют в республике лишь постольку, поскольку они не противоречат местной конституции[56]. 23 декабря 1990 года прошел референдум, на котором независимость Словении поддержали 88,5 % проголосовавших[56]. 25 июня 1991 года Словения провозгласила о своей независимости. Началась короткая десятидневная война с Югославской армией, которая завершилась выводом всех югославских войск из Словении.

Из всех бывших республик СФРЮ Словения характеризовалась как наиболее развитая и стабильная. Первые годы независимости были трудными. Например, в 1993 году инфляция составила 22,9 %. Однако в стране был быстро осуществлен ряд реформ. В 1992 году вышел закон, согласно которому каждый гражданин Словении получал приватизационный чек номиналом от 200 до 400 тысяч толаров. При этом наивысший чек в 400 тысяч получал тот, кто имел трудовой стаж более 30 лет[57]. Эти чеки могли быть использованы для приобретения пая на «родном» или ином приватизируемом предприятии. Также в Словении проходил возврат национализированной ранее собственности. В государстве с 1991 по нынешнее время наблюдается рост экономических показателей. В 1996 году, после ноябрьских выборов в государственное собрание, президент страны М. Кучан, поручил Либерально-демократической партии (ЛДП) набрать большинство на выборах и сформировать большинство в парламенте. ЛДП на выборах не смогла победить, и в стране начался правительственный кризис. В начале 1997 года кризис удалось устранить. Целью нового парламента было достижение экономической и социальной стабильности в стране и вступление в ЕС и НАТО. В 1997 на второй срок был переизбран Милан Кучан. В 2004 году Словения вступила в ЕС.

См. также

Напишите отзыв о статье "История Словении"

Примечания

- ↑ [lenta.ru/news/2009/05/07/spear/ Археологи нашли редчайшее деревянное орудие]

- ↑ История Югославии, 1963, с. 11.

- ↑ [www.koliscar.si/en/virtual-exhibition/ Wheel with an axle]. // koliscar.si. Проверено 25 июля 2013. [www.webcitation.org/6JPlHJeaH Архивировано из первоисточника 6 сентября 2013].

- ↑ [whc.unesco.org/en/list/1363/ Prehistoric Pile dwellings around the Alps]. // whc.unesco.org. Проверено 25 июля 2013. [www.webcitation.org/6JPlINq4o Архивировано из первоисточника 6 сентября 2013].

- ↑ Joachim Hösler: Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Verlag Pustet, Regensburg 2006, ISBN 978-3-7917-2004-3, S. 264.

- ↑ Монгайт, А. Л. Археология Западной Европы. — Хайка, 1974. — С. 198.

- ↑ История Словении, 2011, с. 8, 9.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 [militera.lib.ru/common/show/index.html Военная литература. Общая история. Словения]

- ↑ История Словении, 2011, с. 9, 10.

- ↑ История Словении, 2011, с. 10—11.

- ↑ История Словении, 2011, с. 12—14.

- ↑ Всемирная история. — Гос. изд.-во полит. лит-ры, 1957. — Т. 3. — С. 72, 73.

- ↑ Под ред. Матвеева, Г. Ф. и др. История южных и западных славян. — М.: Изд-во Московского университета, 2001. — Т. 1. — С. 124.

- ↑ История Словении, 2011, с. 15—21.

- ↑ История Словении, 2011, с. 20—26.

- ↑ История Словении, 2011, с. 27, 30—33, 34.

- ↑ История Югославии, 1963, с. 41.

- ↑ Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. — М.: Наука, 1989. — С. 170.

- ↑ История Словении, 2011, с. 34—36.

- ↑ История Словении, 2011, с. 45—49.

- ↑ История Словении, 2011, с. 37, 38.

- ↑ 1 2 История Словении, 2011, с. 50.

- ↑ История Югославии, 1963, с. 80.

- ↑ Гаврюшина, Л. К. История литератур западных и южных славян. — М.: Индрик, 1997. — Т. 1. — С. 256.

- ↑ История Словении, 2011, с. 39—41.

- ↑ История Словении, 2011, с. 42—44.

- ↑ История Словении, 2011, с. 45, 46.

- ↑ История Словении, 2011, с. 51—53.

- ↑ История Югославии, 1963, с. 188.

- ↑ История Словении, 2011, с. 54—57, 61, 62, 64, 65.

- ↑ История Словении, 2011, с. 74, 76—78.

- ↑ История Словении, 2011, с. 105.

- ↑ История Словении, 2011, с. 94.

- ↑ История Словении, 2011, с. 84, 85, 88, 90—92.

- ↑ История Словении, 2011, с. 91, 93, 97, 110.

- ↑ История Словении, 2011, с. 103—105, 108, 111, 114, 115, 116.

- ↑ История Словении, 2011, с. 119—122, 124, 125, 128, 134.

- ↑ История Словении, 2011, с. 129—131, 140, 146, 160.

- ↑ История Словении, 2011, с. 197—202, 204, 205, 212, 213.

- ↑ История Словении, 2011, с. 227, 245—247.

- ↑ История Словении, 2011, с. 285, 286.

- ↑ История Словении, 2011, с. 291, 292.

- ↑ История Словении, 2011, с. 296, 299, 300.

- ↑ Пилько Н. С. Словенцы в югославской политической жизни в 20-е — 30-е гг. XX в. // Славянский альманах. — 2015. — № 1-2. — С. 72

- ↑ История Словении, 2011, с. 309.

- ↑ История Словении, 2011, с. 309, 319—321, 323, 326—328, 330, 331, 350.

- ↑ История Словении, 2011, с. 387—390.

- ↑ История Словении, 2011, с. 383—384.

- ↑ Югославия в XX веке: очерки политической истории / К. В. Никифоров (отв. ред.), А. И. Филимонова, А. Л. Шемякин и др. — М.: Индрик, 2011. — С. 697. Режим доступа: www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/2372-2011-jugoslavija-v-xx-veke

- ↑ Носов В. А. Процесс «люблянской четверки» и его значение в контексте югославского кризиса конца 1980-х годов // Вестник Пермского университета. Серия: История. — 2014. — № 4 (27). — С. 170

- ↑ 1 2 Носов В. А. Процесс «люблянской четверки» и его значение в контексте югославского кризиса конца 1980-х годов // Вестник Пермского университета. Серия: История. — 2014. — № 4 (27). — С. 171

- ↑ Некипелов, А. Д. и др. Страны Центрально-Восточной Европы и европейской части постсоветского пространства в 1999 году. — М., 2000. — С. 162.

- ↑ Старикова Н. Н. Словенские писатели и «бархатная революция» // Славянский альманах. — 2015. — № 1-2. — С. 220—221

- ↑ 1 2 Старикова Н. Н. Словенские писатели и «бархатная революция» // Славянский альманах. — 2015. — № 1-2. — С. 221

- ↑ Старикова Н. Н. Словенские писатели и «бархатная революция» // Славянский альманах. — 2015. — № 1-2. — С. 221—222

- ↑ 1 2 Старикова Н. Н. Словенские писатели и «бархатная революция» // Славянский альманах. — 2015. — № 1-2. — С. 222

- ↑ История Словении, 2011, с. 436.

Литература

- Кирилина, Л. А. и др. [www.inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Istorija_Slovenii.pdf История Словении]. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. — 480 с.

- Бромлей, Ю. В. и др. [www.inslav.ru/images/stories/pdf/1963_Istorija_Jugoslavii-1.pdf История Югославии]. — М.: Издательство АН СССР, 1963. — Т. I. — С. 136.

- Венелин Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам // Историко-критические изыскания. — М.: В Университетской Типографии, 1841. — Т. II. Словене. — 114 с.

- Штих, Петер и др. [sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:902 История Словении] = Slovenska zgodovina. — Любляна: Институт новейшей истории, 2008. — 574 с. (словенск.)

- Лутар, Ото. [books.google.ru/books?id=G9tDboBJ70EC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false Страна между Западом и Востоком. История Словении] = The land between. A history of Slovenia. — Франкфурт-на-Майне: Peter Lang, 2008. — 560 с. — ISBN 978-3-631-57011-1. (англ.)

Ссылки

| |

История Словении на Викискладе? |

|---|

| ||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий История Словении

– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

– Я то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

– Ты кто же, солдат?

– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

– Что ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.

– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так то старички говаривали, – прибавил он быстро.

– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.

– Я то? – спросил Каратаев. – Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну, а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить…

– Да теперь все равно, – невольно сказал Пьер.

– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. – Так то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… – И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали ь солдаты. – Что ж соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам пят ребят, – а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех – веришь – поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так то. – И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

– Что ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. – Вот так то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.

– Ась? – проговорил Платон (он уже было заснул). – Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?

– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?

– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.

– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.