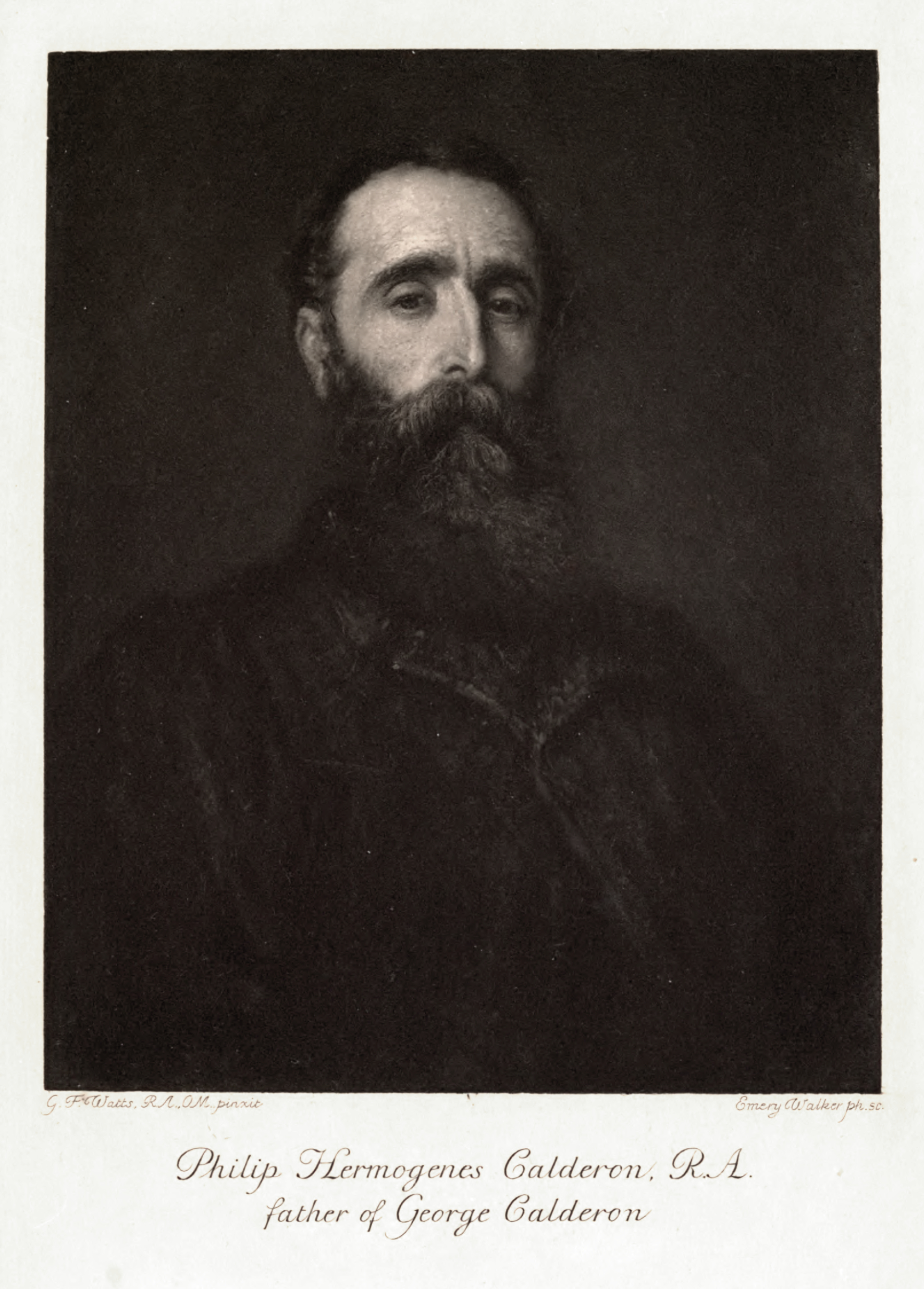

Кальдерон, Филипп-Гермогенес

| Филипп Гермогенес Кальдерон | |

| |

| Место рождения: | |

|---|---|

| Учёба: |

Джеймс Ли (в Лондоне), Франсуа Эдуар Пико |

Филипп Гермогенес Кальдерон (англ. Philip Hermogenes Calderon; 1833—1898) — английский живописец и график круга прерафаэлитов; основное тяготение мастер испытывал к историческим и жанровым сюжетам. Член Королевской Академии художеств.

Содержание

Биография

Сын француженки и испанца. Отец Кальдерона, католический священник, эмигрировал в Англию и принял англиканство, а в Британии преподавал испанскую литературу. Семейное предание хранило легенду о родстве с Педро Кальдероном[1].

Учился в Лондоне у Джеймса Ли, совершенствовался в Париже под руководством Пико. За первой выставленной им в 1857 картиной «Нарушенное обещание» (англ. Broken Vows), которая своей сентиментальностью снискала ему любовь английской публики, последовал ряд других картин, разнообразных по содержанию и отличающихся естественностью и оживлённостью композиции, выразительностью фигур и солидностью живописи, например, «Дочь тюремщика», «Французские крестьяне, нашедшие своё пропавшее дитя», «Освобождение заключённых», «Брачное предложение» (1861, одно из лучших произведений художника), «После сражения», «Британское посольство в Париже в вечер перед Варфоломеевской ночью» (1863), «Молодой лорд Гамлет» (1868), «Весна, прогоняющая осень», «Царица турнира» (1874).

Несколько его картин находятся в галерее Тейт.

Картины

- Philip Hermogenes Calderon - Broken Vows - Ashmolean Museum.jpg

«Нарушенное обещание» / Broken Vows (1856)

- Philip Hermogenes Calderon - Ave Maria.jpg

«Аве Мария» / Ave Maria (1858)

- Calderon Philip Hermogenes French Peasants Finding Their Stolen Child.jpg

«Французские крестьяне, нашедшие своё пропавшее дитя» / French Peasants Finding Their Stolen Child (1859)

- Philip Hermogenes Calderon - Letter from Daddy.jpg

«Письмо от папы» / Letter From Daddy (1873)

- Juliet - Philip H. Calderon.jpg

«Джульетта» / Juliet (1888)

- Philip Hermogenes Calderon - Mariana.jpg

Марианна / Mariana (сцена из пьесы «Мера за меру»)

Напишите отзыв о статье "Кальдерон, Филипп-Гермогенес"

Ссылки

- [www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?cgroupid=999999961&artistid=77&tabview=bio Биография на сайте галереи Тейт] (англ.)

| |

Это заготовка статьи о художнике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |

Примечания

- ↑ Percy Lubbock. George Calderon. A Sketch from Memory. Por la fè moriré. London. Grant Richards Ltd. 1921

Отрывок, характеризующий Кальдерон, Филипп-Гермогенес

Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни раза; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «Что ж дальше?А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа, видимо, старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа Осссознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность; ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он хотел сделать для нее что нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, таковая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что, ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорятся всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград – отсутствие которой она чувствовала с Kyрагиным, – ей никогда в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или, еще менее, с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.