Капелла Бранкаччи

| Капелла | |

Капелла Бранкаччи

Cappella Brancacci | |

| Страна | Италия |

| Местоположение | Флоренция, Санта-Мария-дель-Кармине |

| Конфессия | Католицизм |

| Орденская принадлежность | Кармелиты |

| Тип здания | Капелла |

| Архитектурный стиль | Итальянская готика |

| Основатель | Пьеро ди Пьювичезе Бранкаччи |

| Строительство | 20 февраля 1367 года—ок. 1422 годы |

| Приделы | 6,96 м в глубину и 5,38 м в ширину |

| Реликвии и святыни | фрески работы Мазолино, Мазаччо и Филиппино Липпи |

Капелла Бранкаччи (итал. Cappella Brancacci) — часовня в церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции, знаменитая своими стенными росписями эпохи раннего Ренессанса. Фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи совершили революцию в европейском изобразительном искусстве и предопределили вектор его развития на несколько столетий вперёд.

Содержание

История

20 февраля 1367 года Пьеро ди Пьювичезе Бранкаччи отдал приказ о возведении фамильной капеллы в строящейся с 1268 года церкви Кармине. В дальнейшем капелла Бранкаччи стала не просто частной семейной часовней, она играла немалую роль в общественной жизни Флоренции: в ней находилась знаменитая икона XIII века «Мадонна дель Пополо», бывшая предметом общественного поклонения (перед ней были повешены трофеи пизанской войны). Поэтому, как пишет В.Н. Лазарев, и роспись, которой украсили капеллу, содержала в себе ряд недвусмысленных намеков на общественные события того времени[1].

Своим знаменитым фресковым циклом это помещение обязано потомку основателя капеллы, сопернику Козимо Старшего Медичи — влиятельному государственному деятелю Феличе Бранкаччи (итал. Felice Brancacci; 1382-ок. 1450), который около 1422 года дал заказ Мазолино и Мазаччо на роспись капеллы, находящейся в правом трансепте церкви (точных документированных дат работы над фресками не сохранилось). Известно, что Феличе Бранкаччи вернулся из посольства в Каире 15 февраля 1423 года, и вскоре после этого нанял Мазолино. Тот выполнил первый этап росписи: написал ныне утраченные фрески люнетов и свода, а затем художник уехал в Венгрию. Когда начался второй этап росписи, точно неизвестно — Мазолино вернулся из Венгрии лишь в июле 1427 года, но возможно его напарник по работе Мазаччо принялся за работу ещё до его возвращения, в 1-й пол. 1420-х гг.[1]

Работы над фресками были прерваны в 1436 году после возвращения Козимо Старшего из ссылки. Феличе Бранкаччи был заключён им в 1435 году на десять лет в тюрьму в Каподистрии, после чего в 1458 году был вдобавок объявлен мятежником с конфискацией всего имущества. Роспись капеллы была закончена только полвека спустя, третьим этапом, в 1480 году, художником Филиппино Липпи, которому удалось сохранить стилистические особенности манеры своих предшественников, кропотливо копируя. (Более того, по свидетельствам современников, он сам в детстве захотел стать художником, увидев фрески именно в этой капелле).

Капелла принадлежала семье Бранкаччи более четырехсот лет — до 18 августа 1780 года, когда маркизы Рикорди подписали договор о выкупе патронажа за 2000 скуди. В XVIII веке фрески несколько раз реставрировались, а в 1771 году сильно пострадали от копоти большого пожара. Реставрации проводились в начале XX века и в 40-50-х гг. В 1988 году были проведены окончательные масштабные реставрационные работы по расчистке.

Как указывает Лазарев, реставрации XVIII века коснулись не только живописи, но и архитектуры помещения: двустворчатое стрельчатое окно (бифорий), под которым находился алтарь и которое доходило до самого верха, было изменено на окно прямоугольной формы, входная арка в капеллу из стрельчатой была превращена в полукруглую, нервюрный свод и люнеты также подверглись переделке. В своё время архитектура капеллы выглядела более «готической», чем сейчас[1].

Описание

Основной темой фресок, по рекомендации заказчика, стало житие апостола Петра и первородный грех. Фрески расположены в два ряда по боковым и задней стенам капеллы (третий ряд люнет утрачен). По низу расположена панель, подражавшая мраморной облицовке.

Основной темой фресок, по рекомендации заказчика, стало житие апостола Петра и первородный грех. Фрески расположены в два ряда по боковым и задней стенам капеллы (третий ряд люнет утрачен). По низу расположена панель, подражавшая мраморной облицовке.

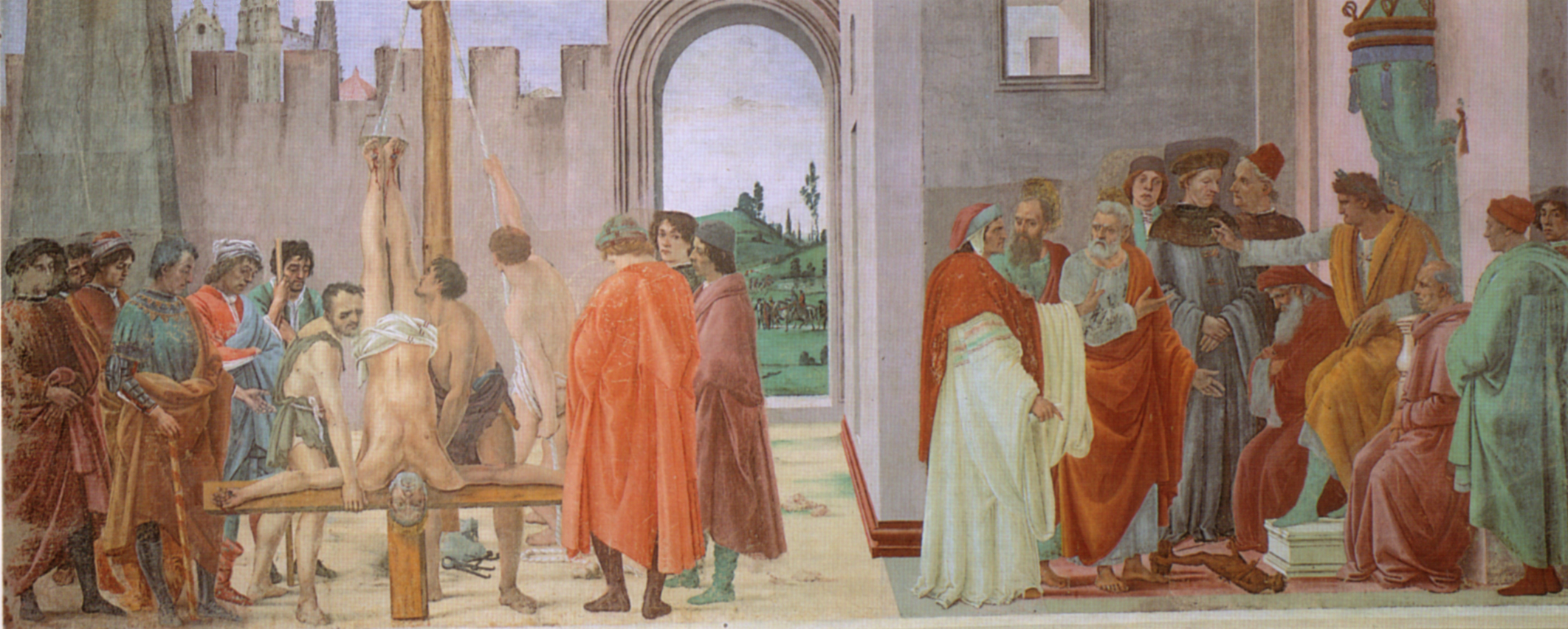

Всего сохранилось двенадцать сцен, шесть из которых полностью, или почти полностью, написаны Мазаччо. Серия начинается с «Грехопадения» Адама и Евы (правая стена вверху) и продолжается «Изгнанием из Рая» (левая боковая стена вверху). Затем идут «Чудо со статиром», «Проповедь Петра трем тысячам», «Крещение Петром неофитов», «Исцеление Петром калеки», «Воскрешение Тавифы». Слева внизу: «Павел навещает Петра в темнице»; «Воскрешение сына Теофила»; «Пётр, исцеляющий больных своей тенью»; «Пётр, распределяющий имущество общины между бедными»; «Распятие Петра и спор Петра с Симоном Волхвом»; «Ангел освобождает Петра из темницы». Композиции вертикальных изображений, как правило, соединяют несколько разновремённых эпизодов, что является данью средневековой традиции изобразительного рассказа.

По углам капеллы размещены сдвоенные пилястры, отделяющие фрески алтарной сцены от фресок боковых стен. Эти пилястры несут карниз с сухариками, который идет между регистрами (такой же карниз находился несомненно и над вторым регистром). Вероятно, аналогичные пилястры были размещены также в конце боковых регистров, около входной арки (крайние фрески были частично срезаны при её перестройке).

- утраченные фрески:

- В 1422 году церковь была освящена, и Мазаччо затем запечатлел это событие на одной из фресок церкви, называвшейся «Сагра» и бывшей затем весьма знаменитой, но, увы, уничтоженной в начале XVII века во время ремонта[2].

- росписи люнет (в том числе «Призвание Петра и Андрея») и сводов работы Мазолино

Художественные достоинства

Фрески Мазаччо в часовне Бранкаччи считаются шедевром ренессансной живописи, их отличают чёткость линий, жизненная конкретность в изображении персонажей и способность проникать в характеры изображаемых лиц. Мазаччо прожил всего 27 лет, и именно этот цикл остался его главным произведением.

Работы Мазаччо, благодаря применённым им художественным решениям — в частности, применению доселе малоизвестной линейной и воздушной перспективы, сразу стали образцом для подражания, их стали называть «основанием, на котором зиждется все здание европейской живописи»[2]. В «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев» приведён длинный список итальянских художников, которые, по мнению Вазари, обязаны влиянию Мазаччо своими достижениями:

«Все прославленные скульпторы и живописцы с того времени и поныне, упражнявшиеся и учившиеся в этой капелле, стали превосходными и знаменитыми, а именно фра Джованни да Фьезоле, фра Филиппо, Филиппино, её завершивший, Алессио Бальдовинетти, Андреа дель Кастаньо, Андреа дель Вероккио, Доменико Гирландайо, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Пьетро Перуджино, фра Бартоломео из Сан Марко... и божественный Микеланджело Буонарроти... Также и Рафаэль Урбинский отсюда извлек начало своей прекрасной манеры... и, в общем, все те, кто стремился научиться этому искусству, постоянно ходили учиться в эту капеллу, чтобы по фигурам Мазаччо усвоить наставления и правила для хорошей работы»[3].

Важным достоинством работ Мазаччо стало то, что он обратил особое внимание на достоверную анатомию своих персонажей, применив полученные им знания из античной скульптуры — поэтому его люди кажутся обладающими реальными, массивными телами. Кроме того, он помещает свои фрески в реальное архитектурное окружение, обращая внимание на расположение окна в капелле, и написав предметы так, будто они освещаются из этого источника света. Поэтому они кажутся трехмерными: этот объем передан посредством мощной светотеневой моделировки. Вдобавок, люди соотнесены по масштабу с пейзажным фоном, который также написан с учетом световоздушной перспективы.

Лазарев пишет о колорите этих фресок: «Мазаччо, как все флорентинцы, подчинял цвет форме, с помощью цвета выявлял её пластику. Из его палитры исчезают бледные цвета, цвет становится плотным и весомым. Мастер отдает предпочтение лиловым, синим, оранжево-желтым, темно-зеленым, темно-фиолетовым и черным цветам, белый цвет играет в его росписях весьма скромную роль, всегда тяготея к серому. По сравнению с высветленной позднеготической красочной гаммой цвет Мазаччо воспринимается гораздо более материальным, тесно связанным со структурой формы. Из колористической гаммы исчезло все сказочное и праздничное, зато она стала намного серьёзнее и значительнее. И благодаря свету приобрела такую пластическую выразительность, что рядом с нею колористические решения позднеготических мастеров выглядят всегда несколько наивными».

Иконографическая программа

Лазарев указывает, что по предположениям историков искусства, выбор темы для фресок мог иметь особую подоплёку. Так, апостол Пётр был особенно важен, поскольку являлся первым римским епископом, который завещал главенство надо всей христианской церковью римским папам, своим преемникам. Эта тема имела злободневный интерес, особенно после Констанцского собора, где власть и права папы оспаривались со многих сторон. Кроме того, Петр основал церковь в Иерусалиме, а из этого города происходил орден кармелитов, которому принадлежала церковь Санта Мария дель Кармине. Кроме того, выдвигаются версии, что в выборе отдельных сцен могли играть роль совсем недавние события, как например, введение подоходного налога (catasto) в мае 1427 года, отклик на который, возможно, содержится в сцене «Чудо со статиром»[1].

Лазарев указывает, что по предположениям историков искусства, выбор темы для фресок мог иметь особую подоплёку. Так, апостол Пётр был особенно важен, поскольку являлся первым римским епископом, который завещал главенство надо всей христианской церковью римским папам, своим преемникам. Эта тема имела злободневный интерес, особенно после Констанцского собора, где власть и права папы оспаривались со многих сторон. Кроме того, Петр основал церковь в Иерусалиме, а из этого города происходил орден кармелитов, которому принадлежала церковь Санта Мария дель Кармине. Кроме того, выдвигаются версии, что в выборе отдельных сцен могли играть роль совсем недавние события, как например, введение подоходного налога (catasto) в мае 1427 года, отклик на который, возможно, содержится в сцене «Чудо со статиром»[1].

По-видимому, при составлении иконографической программы Мазолино и Мазаччо руководствовались текстом XLIV главы «Золотой легенды» Иакова Ворагинского, где Пётр прославляется в качестве царя народов, священника-пастыря всего духовенства и наставника всех христиан. Почему в цикл по краям второго регистра включены две библейские сцены («Грехопадение» и «Изгнание из рая»), не совсем ясно. Скорее всего, это предостережение против греха.

О стиле портретов Мазаччо мы можем судить по двум головам из «Крещения Петром новообращенных» из Капеллы Бранкаччи, которые трактованы портретно, с учетом перспективного сокращения черт лица, светотеневой проработкой форм и чередованием пространственных планов. Возможно, это два члена семьи Бранкаччи, то, что они являются «дополнением», бросается в глаза. Мазолино в своей фреске «Проповедь Петра» из той же капеллы пошел по тому же пути (три фигуры за спиной апостола, трактованные портретно). Вазари считал, что Мазаччо написал автопортрет в «Чуде со статиром», по другим предположениям — это заказчик Феличе Бранкаччи, а автопортрет — третий справого края в «Воскрешении сына Теофила». В той же фреске слева от престола Петра - монах-кармелит, возможно настоятель монастыря Санта Мария дель Кармине[4].

Также изображения Фелиппе Бранкаччи, его семьи и приверженцев находились во фреске «Воскрешение сына Теофила», но после его падения они были подвергнуты damnatio memoriae со стороны властей и выскоблены. Взамен их в 1481—1483 гг. Липпи написал новые фигуры (левая группа, восемь фигур в центральной части между профильным изображением кармелита и склонившимся над воскрешенным мальчиком, фигура самого мальчика). В этой же фреске присутствуют другие портреты — Козимо Медичи, Джан Галеаццо Висконти, Колуччо Салутати, Луиджи Пульчи в левой группе, автопортрет в крайней правой группе — выглядывающее на зрителя молодое лицо.

Работа Мазаччо

Фресковый цикл

Левая сторона

Левая стена, верхний ряд:

«Изгнание из Рая» (Мазаччо), «Чудо со статиром» (Мазаччо), «Проповедь Петра трем тысячам» (Мазолино)

Левая стена, нижний ряд:

«Павел навещает Петра в темнице» (Филиппино Липпи), «Воскрешение сына Теофила и апостол Пётр на кафедре» (Мазаччо, закончена Липпи; кафедра была возведена для Петра правителем Антиохии Теофилом, обратившимся в христианство), «Пётр исцеляет больных своей тенью» (Мазаччо)

Правая сторона

Правая стена, верхний ряд:

«Крещение Петром неофитов» (Мазаччо), «Святой Пётр, исцеляющий калеку и воскрешающий Тавифу» (Мазолино и Мазаччо), «Грехопадение» (Мазолино)

Напишите отзыв о статье "Капелла Бранкаччи"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 [www.bibliotekar.ru/Italia-Vozrozhdenie/9.htm В. Н. Лазарев. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве]

- ↑ 1 2 [impressionnisme.narod.ru/MUSEUMS/museum_carmine.htm «Художественная галерея. Мазаччо», № 54, 2005 г.]

- ↑ [www.krotov.info/acts/16/more/vazari_07.html Джорджо Вазари. Жизнеописание Мазаччо из Сан Джованни ди Вальдарно, живописца]

- ↑ Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. М., 1996. С. 120

| ||||||||

Отрывок, характеризующий Капелла Бранкаччи

– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.

– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.

Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.

Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.

В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.

Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.

– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.

Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.

«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.

Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.

Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.

Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.

Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.

Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.

Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.

Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.

Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.

После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.

Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).

Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.

Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.

– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.

Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.

Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.

– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.

Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.

– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…

Княжна Марья перебила его.

– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.

Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.

Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.

«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.

Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.