Карл I Анжуйский

| Карл I Анжуйский Charles I d'Anjou<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Статуя Карла Анжуйского на фасаде королевского дворца в Неаполе</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> | |||

| |||

|---|---|---|---|

| 6 января 1266 — 1282 | |||

| Предшественник: | Манфред Гогенштауфен | ||

| Преемник: | Педро III Великий | ||

| |||

| 1282 — 7 января 1285 | |||

| Преемник: | Карл II Анжуйский | ||

| |||

| 1246/1247 — 7 января 1285 | |||

| Предшественник: | Жан | ||

| Преемник: | Карл II Анжуйский | ||

| |||

| 1246 — 7 января 1285 | |||

| Предшественник: | Раймунд Беренгер IV | ||

| Преемник: | Карл II Анжуйский | ||

| |||

| 18 марта 1278 — 7 января 1285 | |||

| Предшественник: | Гуго III де Лузиньян | ||

| Преемник: | Генрих II де Лузиньян | ||

| |||

| 1278 — 7 января 1285 | |||

| Предшественник: | Гильом II де Виллардуэн | ||

| Преемник: | Карл II Анжуйский | ||

| |||

| 1272 — 7 января 1285 | |||

| Предшественник: | должность учреждена | ||

| Преемник: | Карл II Анжуйский | ||

| Рождение: | 21 марта 1227 | ||

| Смерть: | 7 января 1285 (57 лет) Фоджа, Италия | ||

| Место погребения: | аббатство Сен-Дени | ||

| Род: | Анжу-Сицилийский дом | ||

| Отец: | Людовик VIII Лев, король Франции | ||

| Мать: | Бланка Кастильская | ||

| Супруга: | 1-я жена: Беатриса Прованская 2-я жена: Маргарита Бургундская | ||

| Дети: | от 1-го брака: сыновья: Людовик, Карл II, Филипп, Роберт дочери: Бланка, Беатрис, Изабелла от 2-го брака: дочь: Маргарита | ||

Карл I Анжуйский (фр. Charles d'Anjou, 21 марта 1227[1] — 7 января 1285, Фоджа) — граф Анжу и Мэна с 1246 года, граф Прованса и Форкалькье с 1246 года, король Сицилии в 1266—1282 годах, король Неаполя с 1266 года, король Албании с 1272 года, титулярный король Иерусалима с 1277 года, князь Ахейский с 1278 года, основатель Анжу-Сицилийского дома.

Карл Анжуйский был одним из самых значительных монархов своего времени. К 1282 году он смог создать могущественное средиземноморское государство. Но в результате Сицилийской вечерни и последующего завоевания Сицилии Арагоном его наследники смогли сохранить только Неаполь.

Содержание

- 1 Рождение и юношеские годы

- 2 Карл Анжуйский во Франции

- 3 Карл Анжуйский и Сицилийское королевство

- 4 Попытка создания средиземноморской империи

- 5 Сицилийская вечерня и потеря Сицилии

- 6 Карл Анжуйский и Иерусалимское королевство

- 7 Наследство Карла I Анжуйского

- 8 Образ Карла в искусстве

- 9 Браки и дети

- 10 См. также

- 11 Комментарии

- 12 Примечания

- 13 Литература

- 14 Ссылки

Рождение и юношеские годы

Карл I Анжуйский был самым младшим сыном короля Франции Людовика VIII и Бланки Кастильской. Родился он через несколько месяцев после смерти отца[к 1].

Его мать, Бланка, стала регентшей королевства при малолетнем короле Людовике IX. Детство Карла пришлось на то время, когда Бланка была вынуждена подчинять своей воле непокорную французскую знать. У неё практически не было времени заниматься детьми, в результате чего Карл с юных лет привык полагаться только на себя. Он был человеком высокого роста, крепкого телосложения, с темно-оливковой кожей и имел царственную осанку. Он получил хорошее образование, уважал поэзию и искусство. При этом он, как и его старший брат, был набожен. Он был храбрым рыцарем, отличался благоразумием, сдержанностью, твердостью, проницательностью. Но наряду с этим был властолюбив, алчен и жесток[2].

Карл Анжуйский во Франции

Граф Анжу, Мэна и Прованса

В 1246 году Карл был посвящён в рыцари в Мелёне[3] и получил богатые апанажи Анжу, Мэн и Турень[4][к 2].

В 1246 году мать устроила ему брак с Беатрисой Прованской, младшей дочерью Раймунда Беренгера V, графа Прованса и Форкалькье. У неё были 3 старшие сестры, из которых Маргарита в 1234 году вышла замуж за старшего брата Карла, короля Франции Людовика IX Святого, Элеонора — в 1236 году за короля Англии Генриха III, а Санча — в 1243 году за младшего брата Генриха III, Ричарда Корнуэльского, ставшего впоследствии королём Германии. У Раймона Беренгера не было сыновей, поэтому он по феодальному обычаю был должен разделить свои владения между всеми дочерьми. Однако он, считая, что старшие дочери достаточно вознаграждены богатым приданым и не желая дробить свои владения, завещал все свои земли Беатрисе[6]. Поскольку приданое не было выплачено до конца, то старшие дочери посчитали себя обделенными. Маргарита Прованская с тех пор ненавидела Карла, который вскоре поссорился и с вдовой Раймона Беренгера, Беатрисой Савойской, которая требовала в качестве вдовьей доли графство Форкалькье[2].

Графство Прованское находилось в вассальной зависимости от Священной Римской империи как часть бывшего королевства Бургундия (Арелата). Карл отказался приносить присягу императору Фридриху II, который был занят другими проблемами и не стал бороться за свои права. При этом прежние графы предоставили городам и знати Прованса полную свободу, с чем Карл не был намерен мириться.

Когда он впервые прибыл в Прованс, то с ним прибыла толпа юристов и счетоводов, которые приступили к изучению его графских прав и привилегий. Это вызвало восстание провансальской знати во главе с Барралем де Бо и Бонифацием де Кастеллан, которое поддержала его тёща, вдовствующая графиня Беатриса Савойская. Восстание поддержали также города Марсель, Арль и Авиньон, опасавшихся за свою независимость[к 3]. Когда в 1247 году Карл уехал из Прованса для того, чтобы формально вступить во владение графствами Анжу и Мэн, города заключили оборонительный союз, который возглавил Барраль де Бо[2].

Вместе с Людовиком IX в 1248 году Карл в сопровождении жены Беатрис отправился в седьмой крестовый поход в Египет[7][к 4]. Перед этим он пошёл на компромисс с Беатрисой Савойской, уступив ей графство Форкалькье. В крестовом походе он проявил себя храбрым воином. Но во время его отсутствия в Провансе вспыхнуло восстание. В 1250 году брат отпустил Карла вместе с другим братом, Альфонсом де Пуатье, домой и в октябре он вернулся в свои владения, везя послание от короля Людовика IX королеве Бланке, в то время как сам король решил задержаться в Святой земле[8] С помощью военной силы и дипломатии Карл сумел к августу 1252 года подчинить мятежные города. Карл оказался снисходителен к предводителям восстания. Барраль де Бо стал его верным соратником, а все 3 города были вынуждены признать Карла своим сюзереном[2].

Борьба за графство Эно

В ноябре 1252 года умерла мать Карла, Бланка Кастильская, которая была регеншей Франции во время отсутствия Людовика IX. В результате Карл был вынужден поехать в Париж, где он вместе с братом Альфонсом де Пуатье принял регентство. В это время папа римский Александр IV предложил Карлу корону Сицилийского королевства. Альфонс это предложение не одобрил, а Людовик IX в своем письме запретил Карлу принимать корону[2].

Разочарованный Карл ввязался в гражданскую войну, которая бушевала во Фландрии и Эно. Графиня Маргарита, боровшаяся со своим сыном Жаном д’Авен, предложила Карлу графство Эно и пост регента Фландрии. Карл начал стягивать войска в графство. Но в 1254 году вернулся из крестового похода Людовик IX. Разгневанный на самоуправство брата Людовик, вызвал Карла в Париж и приказал отказаться от графства Эно. В качестве компенсации Маргарита Фландрская дала Карлу большой денежный выкуп[9]. А графство Эно король в итоге в 1256 году отдал Жану д’Авен[2].

Умиротворение Прованса

Во время отсутствия Карла в Провансе вновь стала бунтовать знать, которую возглавляли Бонифаций де Кастеллан и Беатриса Савойская. Вернувшись в Прованс, Карл по одиночке справился с недовольными. При посредничестве короля Беатриса в ноябре 1256 года согласилась отказаться от Форкалькье в обмен на крупную сумму и пожизненный пенсион, которые согласился выплатить Людовик. В том же году Карл усмирил и Марсель[2]. Для того, чтобы было проще управлять графством, Карл ввёл должности графского вигье в Арле и Авиньоне (1251 год), Тарасконе (1256 год) и Марселе (1257 год)[10].

Укрепив свою власть в Провансе, Карл стал расширять свои владения. В 1257 году он приобрел несколько сеньорий в Альпах у дофина Вьеннского, кроме того он получил у принца Оранского Раймунда де Бо права регента Арелатского королевства. В 1258 году вассалом Карла признал себя граф Вентимильи. В 1259 году Карл получил сюзеренитет над Кунео, Альбой и Кераско в южном Пьемонте, в 1260 году — сеньориями Мондовы, Чевы и Биандрате в Салуццо[2].

В начале 1262 года в Провансе во время отсутствия Карла вспыхнуло новое восстание, которое возглавил Бонифаций де Кастеллан. Он заручился поддержкой Генуи и сыновей короля Арагона. Замещавший Карла Барраль де Бо, сохранивший ему верность несмотря на участие в восстании своего кузена Гуго, смог затормозить восстание. Вернувшийся Карл договорился с генуэзцами, отдав им прибрежные земли, после чего заставил бежать Бонифация и Гуго де Бо. После этого он при посредничестве короля Арагона договорился с Марселем. В результате ему удалось усмирить Прованс, который до конца его правления полностью поддерживал все его начинания[2].

В будущем доходы от Прованса позволяли Карлу финансировать его походы.

Карл Анжуйский и Сицилийское королевство

Борьба за Сицилийское королевство

Папы римские довольно долго уже вели борьбу с представителями дома Гогенштауфенов за Сицилийское королевство. В 1258 году королём Сицилии стал незаконный сын императора Фридриха II Манфред. Желая сместить Манфреда, папы искали правителя, который мог бы завоевать королевство. В итоге выбор пал на Карла Анжуйского.

Папы римские довольно долго уже вели борьбу с представителями дома Гогенштауфенов за Сицилийское королевство. В 1258 году королём Сицилии стал незаконный сын императора Фридриха II Манфред. Желая сместить Манфреда, папы искали правителя, который мог бы завоевать королевство. В итоге выбор пал на Карла Анжуйского.

Корону ему предлагал ещё папа Александр IV, но тогда Карл под нажимом брата, короля Людовика IX, был вынужден отказаться. Новый папа, Урбан IV в 1262 году возобновил переговоры с французским двором. В мае 1263 года Людовик IX дал Карлу разрешение на переговоры с папой. Договор был заключен в июне. По условиям договора на Карла налагались многие ограничения (он не мог распоряжаться назначениями на церковные посты, не мог претендовать на императорский престол и занимать никакой пост на территории императорской части Италии и во владениях папства). Но уже осенью Карла выбрали сенатором Рима, что было нарушением договора. Переговоры продолжились, в результате чего обе стороны согласились на уступки, при этом Карл отказался от сенаторства в Риме[11].

2 октября 1264 года умер Урбан IV. Новый папа, Климент IV, выбранный 15 февраля 1265 года, призвал в Рим Карла, который за это время успел заключить несколько союзов со знатью в северной Италии. 10 мая он отплыл из Марселя, избежав сицилийского и союзного с ним пизанского флота, 23 мая уже был в Риме, где поселился в Латеранском дворце. 21 июня ему официально вручили сенаторские знаки отличия, причем Карл пообещал папе, что откажется от них после завоевания Сицилийского королевства. 28 июня Карла был официально провозглашён королём Сицилии и коронован папой[10][12].

Манфред, собрав армию, выступил против Карла, но не решился атаковать лагерь Карла, расположившегося около Тиволи. После небольшой стычки Манфред отступил, в результате чего потерял власть в Анконской марке, а его влияние в Тоскане ослабло[12]. К концу года Карл при посредничестве папы собрал деньги, которые были необходимы для кампании против Манфреда и в октябре набранная им армия выступила из Лиона и прибыла в Рим в январе 1266 года. 6 января Карл в соборе святого Петра был коронован как король Сицилии[13].

20 января Карл со всеми силами выступил на завоевание Сицилийского королевства. 26 февраля около Беневента состоялась битва с армией, возглавляемой Манфредом. В результате армия Манфреда была разбита, а сам он убит[14]. 7 марта Карл торжественно въехал в Неаполь, ставший столицей его королевства[13]. Жена Манфреда, Елена, с детьми попала в плен и все они были заключены в Ночере. В итоге только дочь Беатриса в 1284 году была выпущена из заключения[15][к 5].

Борьба с Конрадином

Победив противника, Карл не стал преследовать его сторонников, объявив амнистию. Но несмотря на его изначальную снисходительность, Карл не пользовался популярностью. Он установил высокие налоги, от которых никто не мог уклониться[15].

В мае 1266 года Карл выполнил обещание, данное папе, и отказался от поста сенатора в Риме, который в итоге в июне 1267 года достался одному из соратников Карла, Энрике Кастильскому, брату короля Кастилии Альфонса X. Папа Климент был вынужден предоставить Карлу полную свободу действий в Северной Италии. К концу 1266 года практически вся Ломбардия оказалась в руках Карла и его союзников. В 1267 году его войска подошли к Флоренции. Это вызвало бегство правящих во Флорентийской республике гибеллинов и приход к власти радикальных гвельфов. Карл Анжуйский был избран подеста Флоренции и оставался на этом посту в течение 13 лет, руководя внешней политикой республики. Он также был назначен генеральным папским викарием в Тоскане. Подчинив Флоренцию, Карл продолжил экспансию в отношении других гибеллинских коммун Тосканы. Пока Карл осаждал Поджибонси, в июле 1267 года в Ночере умерла его жена Беатриса[15].

Но в Баварии жил сын покойного императора Конрада и внук Фридриха II, Конрадин[к 6]. Знать герцогства Швабии признала Конрадина своим герцогом, бароны Иерусалимского королевства провозгласили его своим королём. Недовольные Карлом родственники Манфреда в конце 1266 года начали стекаться к нему. Обеспокоенный папа Климент издал буллу, грозящую отлучением любому, признавшему власть Конрадина. Но осенью 1267 года на Сицилии началось восстание в поддержку Конрадина, а сам он вместе с армией выступил в Италию. Конрадина поддержал и сенатор Рима, Энрике Кастильский, обиженный на Карла, поскольку тот не выделил ему никаких владений в завоеванном королевстве[16].

Карл, занятый подчинением городов в Тоскане, выступил на поддержку папе только в мае 1268 года. Он встретился с папой в Витербо, где был назначен императорским наместником в Ломбардии, после чего выступил против сарацинских мятежников в Лучере[17].

24 марта 1268 года Конрадин въехал в Рим, где был торжественно встречен гражданами города. 14 августа он с увеличившейся армией выступил на завоевание Сицилийского королевства. Услышав об этом, Карл снял осаду Лучеры и направился навстречу Конрадину. 23 августа 1268 года состоялась битва при Тальякоццо, в результате которой армия Конрадина оказалась разбита, многие соратники Конрадина попали в плен[14]. Конрадин со своим другом Фридрихом Баденским и несколькими соратниками бежал, но в небольшом морском порту Астуру беглецов схватили и опознали, после чего выдали Карлу. 29 октября 1268 года Конрадин и Фридрих Баденский были публично обезглавлены в Неаполе[18]. Эта казнь привела Европу в состояние шока[к 7].

Победа над Конрадином позволила Карлу продолжить завоевание Тосканы. В 1269 году в сражении у Коле флорентийско-французскими войсками были разбиты силы гибеллинских коммун во главе с Сиеной. В результате в Сиене, а затем в Пизе и других городах Тосканы к власти пришли правительства гвельфов, подконтрольные Карлу Анжуйскому[21].

Утвердив свою власть над Южной Италией, а также став протектором гвельфов Ломбардии и Тосканы, сохранив в своих руках Анжу и Прованс, Карл стал самым влиятельным человеком в Европе.

Король Сицилийского королевства

Вскоре после казни Конрадина Карл женился второй раз — на Маргарите Бургундской, принесшей ему треть графств Тоннер, Невер и Осер, а также четыре небольших сеньорий, разбросанных по Северной Франции (Монмирай, Аллюе, Ториньи и Брюньи). Но единственная дочь от этого брака умерла ребёнком, поэтому эти владения после смерти Маргариты отошли обратно к её родственникам[21][22].

28 ноября 1268 года умер папа Климент IV, после чего Рим перешёл под контроль Карла — его избрали сенатором[21]. Новый папа, Григорий X, был выбран только осенью 1271 года, до этого Карл единовластно распоряжался в Италии, присвоив в отсутствие папы право назначать императорских наместников в Италии. К концу 1270 года он подчинил себе всю Тоскану. Весной того же года Карлу удалось подавить и восстание на Сицилии[21].

С мятежниками Карл обошёлся очень сурово. Многих приверженцев Гогенштауфенов Карл казнил, бросил в тюрьму или изгнал. Карл объявил недействительными все прежние пожалования, данные после отлучения Фридрихом II и его преемниками. Эти владения он раздал своим приверженцам[21].

Правление Карла было искусным и эффективным. Оно обеспечивало правосудие и порядок, но популярным никогда не было и сопровождалось казнями лидеров оппозиции. Все высшие должности в королевстве были заняты провансальцами или французами. Начался постепенный демонтаж централизованной монархии эпохи Готвилей и Гогенштауфенов и внедрение французской модели феодального общества. Массовые земельные пожалования, осуществлённые Карлом, сопровождались предоставлением широких иммунных прав новым владельцам. Король существенно ограничил своё право на приобретение вымороченных ленов, резко расширив круг наследников земель. Было отменена обязательность получения королевского согласия для вступления дворян в брак и введено ограничение размера рельефа королю, уплачиваемого при переходе лена по наследству. Нуждаясь в деньгах, Карл Анжуйский обложил королевство высоким налогом. Все это вызывало неудовольствие населения[23].

Чеканка монет при Карле Анжуйском

Как любой суверенный правитель, став королём, Карл начал чеканить свои монеты. Он лично принял участие в разработке проекта в 1278 году. Также для разработки монет были привлечены лучшие мастера монетных дворов Бриндизи и Мессины. Монеты выпускались в двух вариантах: золотые (салюто д’оро) и серебряные (салюто д’аргенто)[24]. Руководили выпуском флорентийские минмейстеры Франческо Формики и Джованни Фортино. Позже выпуск монет продолжил его сын Карл II и внук Роберт. Эти монеты получили название карлино (итал. Carlino).

Попытка создания средиземноморской империи

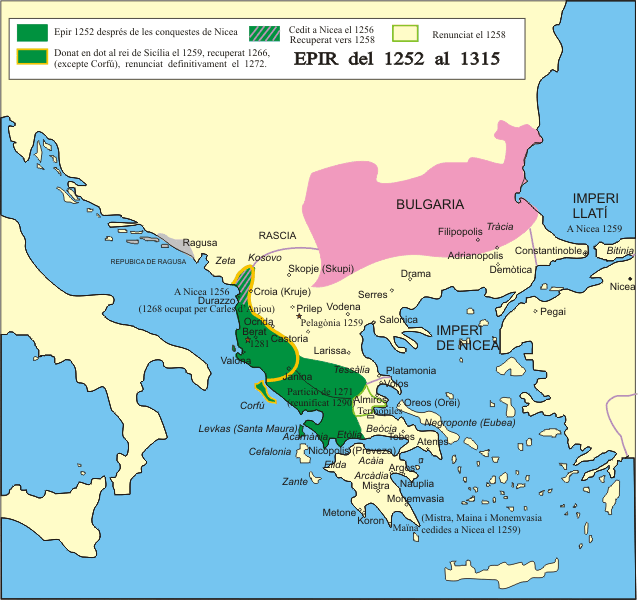

Одной из своих целей Карл сделал отвоевание Константинополя и восстановления Латинской империи. Для этого он при посредничестве папы в мае 1267 года помирился с последним императором Балдуином II[к 8]. Балдуин передал Карлу сюзеренитет над Ахейским княжеством и сюзеренитет над большинством островов Эгейского моря, Эпиром и Корфу[25]. Договор был скреплён обручением сына Балдуина, Филиппа, и дочери Карла Беатрисы, причём в случае бездетности Филиппа все права на империю должны были отойти к Карлу. Одновременно Карл заключил договор и с князем Ахейским Гильомом II де Виллардуэном, который рад был признать своим сюзереном сильного правителя. Ища союзников, Карл заключил также договор с королём Венгрии Белой IV, договорившись о браке дочери, Изабеллы, с венгерским принцем Ласло, внуком Белы, и сестры Ласло, Марии с наследником Карла, будущим Карлом II. Благодаря этому браку Анжуйская династия позже взошла на венгерский трон[26].

После победы над Конрадином Карл потребовал у Гильома Виллардуэна выдать старшую дочь и наследницу Изабеллу за своего второго сына Филиппа. При этом в договор был включён пункт, что при бездетной смерти наследницы права на Ахейское княжество перейдут к Карлу. Брак был заключён в 1271 году[26].

Походу Карла против Византии помешало вторжение Конрадина в 1268 году[26]. После смерти папы король Людовик IX собрался в крестовый поход и потребовал помощи Карла. Отказать Карл не мог, но, по мнению многих историков, он убедил брата отправиться в Тунис[27], эмир которого Аль-Мустансир оказывал помощь Манфреду и Конрадину, а также предоставил убежище их сторонникам[28].

Крестоносцы высадились в Африке и с боями дошли до древнего Карфагена. Но из-за проволочек шанс на победу был упущен. Из-за большой скученности в лагере началась моровая язва, умер сын короля Жан-Тристан, а скоро заболел и сам король Людовик IX. 25 августа 1270 года он умер. Карл со своим флотом прибыл уже после смерти брата и попытался взять командование на себя, однако общее командование оказалось в руках нового короля Франции — Филиппа III[29]. Но прибытие Карла спасло крестоносцев. Он разбил тунисскую армию в двух сражениях, после чего эмир запросил мира, который был заключён 30 октября. По итогам его Карл оказался в большом выигрыше. Но неудачи преследовали крестовый поход, болезни продолжались. Умер король Наварры Тибо. Флот Карла сильно пострадал от шторма, многие корабли утонули[28].

Смерть брата стала серьёзным ударом для Карла. Несмотря на то, что Людовик IX не одобрял многие начинания Карла, он был верным союзником. Филипп III, наследник Людовика, был слабовольным человеком, находясь под сильным влиянием матери, Маргариты Прованской, которая ненавидела Карла из-за того, что ему досталось прованское наследство[28]. Однако Карл постарался извлечь выгоду из смерти брата, предложив похоронить его останки в Сицилийском королевстве. Это могло способствовать повышению престижа Карла, поскольку уже тогда начались разговоры о возможной канонизации Людовика. Филипп III же хотел похоронить отца во Франции. В качестве компромисса было решено, что внутренности и плоть будут похоронены там, где хочет Карл, а кости — в королевском некрополе в Сен-Дени[30]. Карл отправил внутренности и кожу Людовика в церковь Монреаля около Палермо[14]. Позже, в 1282 году, Карл давал официальные показания кардиналу Бенедетто Каэтани[к 9] во время процесса о канонизации Людовика IX[31].

Завершение похода позволило Карлу вернуться к своим восточноевропейским проектам. Крупномасштабный поход на Константинополь ему пришлось отложить, но он смог отвоевать у деспотов Эпира Дураццо и большую часть Албании. В феврале 1272 года он провозгласил себя королём Албании. Но действия против Византии были невозможны, поскольку новый папа Григорий запретил Карлу предпринимать враждебные действия, надеясь на унию между двумя церквями[32].

15 октября 1273 года был отпразднован брак между Филиппом де Куртенэ и Беатрисой Анжуйской. Через несколько дней умер император Балдуин II и титул «император Константинополя» был признан за Филиппом[32].

Пока Карл пребывал в вынужденном бездействии, император Византии Михаил VIII Палеолог развил бурную дипломатическую деятельность, заключив союзы с царём Болгарии и королём Венгрии, а также с Ногаем, фактическим правителем Золотой Орды, и генуэзцами[33]. А в 1274 году он объявил папе, что принимает унию[34].

В 1275 году папа Григорий добился договора дружбы между римским королём Рудольфом I Габсбургом и Карлом, который был скреплён браком старшего внука Карла, Карла Мартела, и дочери Рудольфа, Клеменции. При этом император Рудольф фактически отказался от императорских прав на Романью и Анконскую марку[35]. Вскоре после этого, 10 января 1276 года, папа Григорий умер[36].

С ноября 1272 года Карл вёл войну против Генуи, а в 1275 году она переросла в войну против возрождённой лиги гибеллинов. И сложилась она неудачно: к лету 1276 года он потерял почти все владения в Пьемонте, сохранив только 3 незначительных города (Кунео, Кераско и Савильяно)[37]. 22 июня при посредничестве нового папы, Иннокентия V, умершего вскоре после этого, был заключён мир[38]. Новый папа, Иоанн XXI, также поддерживал все притязания Карла[39].

25 ноября 1277 года был выбран папой Николай III. 24 мая 1278 года по его настоянию Карл был вынужден отказаться от поста сенатора Рима. Также он приложил силы к тому, чтобы помирить опять рассорившихся Карла и императора Рудольфа. Камнем преткновения стало графство Прованс. Поскольку номинально его граф считался вассалом императора (хотя Карл об этом предпочёл «забыть»), то вдова Людовика IX, Маргарита Прованская, ненавидевшая Карла, обратилась к Рудольфу с просьбой отдать её графство. Её поддержал в этом король Англии Эдуард I.

Летом 1278 года послы Маргариты договорились с Рудольфом о тройственном союзе. По договору старший сын Рудольфа, Гартман, женится на дочери Эдуарда. После коронации Рудольфа императором Гартман должен был быть признан его наследником и римским королём, получив при этом Арелатское и Вьеннское королевство, включая Прованс.

В августе Рудольф разбил короля Чехии Пржемысла Оттокара II, с котором он воевал из-за Австрии. После этого у Рудольфа появилась возможность вторгнуться в Италию и Прованс. Только в мае 1280 года папе удалось примирить стороны. Карл при этом отказался от наместничества в Тоскане. При этом Арелатское королевство в перспективе должно было перейти к внуку Карла, Карлу Мартелу, когда он женится на Клеменции Габсбург[40].

В 1278 году умер князь Ахейский Гильом II. По условиям договора с Карлом княжество перешло к сыну Карла, Филиппу, и его жене Изабелле. От имени Филиппа в Ахейском княжестве стал править Карл.

После смерти Николая 22 августа 1280 года Карл смог вмешаться в папские выборы. 22 февраля 1281 года новым папой стал Мартин IV, давний друг французской королевской семьи. Карл был снова назначен сенатором Рима. Карл попытался воспользоваться расположением папы для захвата Пьемонта, но был в мае 1281 года разгромлен маркграфом Салуццо в Борго Сан-Далмацо. Также потерпели неудачу и его попытки сохранить контроль над Ломбардией[41].

Под давлением Карла папа прекратил переговоры с Византией о церковной унии. После чего у Карла оказались развязаны руки и он мог попытаться реализовать свою мечту о захвате Константинополя. В 1280 году его армия захватила Бутринти у деспота Эпира и начала осаду Берата. Но осада окончилась неудачно, византийская армия в 1281 году смогла отбросить армию Карла, что дало императору контроль за внутренней частью Албании и северным Эпиром. Прибрежные города остались у Карла[42].

Сицилийская вечерня и потеря Сицилии

Сицилийская вечерня

В начале 1282 года Карл был величайшим монархом Европы. Но он упустил из виду своих врагов, изгнанников из Сицилийского королевства, нашедших пристанище при дворе короля Арагона Хайме I, старший сын и наследник которого, Педро, был женат на дочери Манфреда, Констанции, которая осталась единственной наследницей Гогенштауфенов после гибели Конрадина. Педро стал королём после смерти отца в 1276 году. Он поддерживал изгнанников, которые организовали заговор против Карла. Недовольные сицилийцы сплотились вокруг графа Джованни Прочиды, который после 1268 года был вынужден бежать из страны и посетил Византию, Рим и Арагон, умоляя о поддержке сицилийского освободительного движения[43].

Пока Карл готовился к походу на Византию, собирая флот в 1281 году, при дворе Педро готовилась армия для вторжения в королевство Карла. Византийский император Михаил VIII Палеолог помогал ему денежными средствами, чтобы устранить угрозу для своего государства. При этом тайно готовилось восстание на Сицилии, население которой ненавидело Карла, возмущенное его тиранией и высокими налогами[44]. Но восстание вспыхнуло раньше времени.

Восстание началось на Пасху, 29 марта 1282 года. За один день было вырезано около 2000 французов в Палермо, а город перешёл под контроль восставших[45]. Это событие получило название Сицилийская вечерня. По примеру Палермо начались восстания и в других городах. 28 апреля вспыхнуло восстание и в Мессине, где находился флот Карла и сильный гарнизон под командованием Герберта Орлеанского. Большинство французов успели укрыться в цитадели, но флот был сожжен. Позже Герберт сдался при условии, что ему дадут покинуть Сицилию[46].

Завоевание Сицилии королём Арагона

Для подавления восстания Карл собрал армию. Карл в июне переправился через пролив и в августе приступил к военным действиям в Мессине. Восставшие, понимая, что в одиночку им не выстоять, отправили гонцов к Педро Арагонскому, предложив ему Сицилийскую корону. Педро принял предложение и 30 августа 1282 года он во главе огромной армии высадился в Трапани, по пути в Палермо сицилийцы приветствовали его, и уже 4 сентября 1282 года он был провозглашён в Палермо королём Сицилии[47]. В итоге разгорелась война между Карлом и Педро, в которую оказались втянуты и другие европейские государства.

В сентябре — октябре 1282 года Педро постепенно развил свой успех. 2 октября торжественно въехал в Мессину. А Карл был вынужден снять осаду с города и отправился на континент. 14 октября в битве у Никотеры арагонский флот разбил флот Карла, после чего Сицилия и море около неё оказались под контролем Педро Арагонского. В последующие месяцы сицилийский флот под командованием Руджеро ди Лауриа несколько раз разбивал неаполитанцев, а к февралю 1283 года Педро III занял значительную часть побережья Калабрии, отрезав Реджо, где находилась армия Карла, от остального материка[48].

Зимой вспыхнуло восстание гибеллинов в Перудже, после чего большая часть Умбрии оказалась под их контролем. Вспыхивали восстания и в других итальянских городах. Это отвлекало внимание сторонников Карла, но реальной помощи гибеллины из Северной и Центральной Италии Педро Арагонскому оказать не могли[48].

Основным союзником Карла был его племянник, король Франции Филипп III. После сицилийского восстания Карл отправил ему призыв о помощи, в итоге Филипп с братом Пьером, графом Алансона, и двоюродным братом Робертом II, графом Артуа, отправились в Италию. Однако позже они могли помогать, только посылая Карлу наёмников. Поддержал Карла и папа Мартин IV, отлучивший восставших от церкви[47]. А после вторжения арагонцев Мартин 18 ноября 1282 объявил отлучённым от церкви и короля Педро[49].

В конце 1282 года Карл вызвал Педро на судебный поединок, который должен был состояться 1 июня 1283 года в Бордо, принадлежавшем королю Англии Эдуарду I[50]. Но поединок в итоге не состоялся[51].

Крестовый поход против Арагона и смерть Карла

Для того, чтобы собрать новые флот и армию, Карл I Анжуйский был вынужден покинуть Неаполь и отправиться в Париж, где он провёл переговоры с Филиппом III, а оттуда в Прованс. Наместником Карла в Неаполе остался его старший сын и наследник Карл Салернский, который 12 января 1283 года был наделён полной властью в королевстве на всё время отсутствия отца. Педро был вынужден вернуться в Арагон, где столкнулся с невиданным доселе сопротивлением знати, оставив командовать армией своего сына Хайме[52].

Для того, чтобы собрать новые флот и армию, Карл I Анжуйский был вынужден покинуть Неаполь и отправиться в Париж, где он провёл переговоры с Филиппом III, а оттуда в Прованс. Наместником Карла в Неаполе остался его старший сын и наследник Карл Салернский, который 12 января 1283 года был наделён полной властью в королевстве на всё время отсутствия отца. Педро был вынужден вернуться в Арагон, где столкнулся с невиданным доселе сопротивлением знати, оставив командовать армией своего сына Хайме[52].

Отлучение Педро III от Церкви автоматически делало его изгоем среди европейских монархов и освобождало его подданных от присяги. Первым это дал почувствовать родной брат Педро III — Хайме II Майоркский. В 1283 году он признал французского короля Филиппа III Смелого сеньором графства Монпелье, а также разрешил французским армии и флоту свободный проход через Руссильон[53].

В мае 1284 года папа Мартин объявил о низложении Педро III и предоставил арагонскую корону Карлу Валуа, второму сыну Филиппа III Французского[к 10]. Поскольку Педро III не собирался подчиняться вердикту папы и не отказывался от арагонской и сицилийской корон, Мартин IV объявил против короля крестовый поход[53].

В Италии Карл Салернский, сын Карла I, вместе с графом Робертом II Артуа вели борьбу как против гибеллинов, а также против арагонцев в Калабрии. В то время, как Карл I собирал армию в Провансе, Карл Салернский по призыву отца набирал войска в Неаполе. В конце мая 1284 года Карл I отплыл с набранным флотом из Прованса. Но в июне сицилийцы во главе с Руджеро де Лауриа притворным отступлением выманили неаполитанский флот во главе с принцем Карлом, не знавшим о скором подходе флота отца, из Салерно. В результате неаполитанский флот был наголову разбит, а сам Карл Салернский попал в плен[54]. Многие сицилийцы требовали казни принца, он был спасен только вмешательством Констанции, жены Педро[55].

Флот Карла I прибыл в Гаэту 6 июня, где он и узнал о поражении сына, после чего спешно отправился в Неаполь. В городе после известия о поражении флота начались беспорядки, но находившийся в городе папский легат подавил выступления аристократов, а прибывший Карл закончил наведение порядка. Случившееся нисколько не убавило его амбиций. Он писал папе, что потеря сына неприятна, но у него есть много внуков. Однако казна была опустошена, а для оплаты наёмников нужны были деньги. Но 24 июня армия Карла выступила в поход. Ему удалось осадить Реджо с суши и моря, но арагонскому флоту Руджеро де Лауриа удалось выскользнуть из ловушки, после чего начал вылазки в тыл армии Карла. В итоге тот 3 августа был вынужден снять осаду и вернуться, отложив поход до весны[56].

На весну 1285 года был намечен крестовый поход против Арагона, в котором собирался принять участие король Франции Филипп III и французская знать. Карл также готовился весной возобновить кампанию против арагонцев в Калабрии и Сицилии. Однако в конце декабря 1284 года он заболел и 7 января 1285 года умер[57]. Был похоронен в родовой усыпальнице французских королей в аббатстве Сен-Дени.

Карл Анжуйский и Иерусалимское королевство

Династический спор вокруг иерусалимской короны

В 1228 году от осложнений после родов умерла королева Иерусалимская Изабелла II, жена императора Фридриха II Гогенштауфена. Права на корону Иерусалима перешли к их новорожденному сыну Конраду II (был также королём Германии под именем Конрад IV). Тогда же права на престол предъявила вдовствующая королева Кипра Алиса Шампанская, старшая дочь королевы Изабеллы I и её третьего мужа Генриха Шампанского. Но бароны королевства в 1230 году постановили, что королём может быть только Конрад[58]. Но от имени малолетнего сына правил император Фридрих II, назначивший своего бальи[59].

В 1243 году против власти императора в Иерусалимском королевстве был составлен заговор. Конрад, которому исполнилось 15 лет, был объявлен совершеннолетним, его права признавали некоторые бароны королевства, желавшие управлять от имени короля. Однако тогда же права на престол снова предъявила Алиса Шампанская, которую поддержали представители могущественного движения гибеллинов. В итоге между двумя противоборствующими сторонами был достигнут следующий компромисс. Королём признавался Конрад, однако от его имени правила Алиса Шампанская и её третий муж Рауль де Кевр как регенты королевства. При этом с Алисы было взято обещание, что она вернёт королевство Конраду по его первому требованию. Однако некоторые части Иерусалимского королевства (Антиохия, Триполи, Яффа) признавали власть императора Фридриха II. Алиса умерла в 1246 году[59].

В 1247 году папа римский Иннокентий IV объявил о лишении императора Фридриха II владений в Иерусалимском королевстве. 17 апреля он признал регентом королевства сына Алисы Шампанской от первого брака, короля Кипра Генриха I, узаконив переворот 1243 года[60]. Регенты носили титул «наследник Кипра и бальи королевства Иерусалимского». Поскольку все регенты одновременно были королями Кипра, их обязанности в Иерусалимском королевстве выполняли бальи из рода Ибелинов. Ввиду отсутствия сильной центральной власти государство было охвачено смутами[61].

Император Фридрих II умер в 1250 году, а его сын Конрад II — в 1254 году. После этого в сентябре 1254 года папа признал наследником Иерусалимского королевства его малолетнего сына Конрадина (под именем Конрада III)[62]. Но фактическая власть осталась в руках королей Кипра. После смерти Генриха I в 1253 году регентом был признан малолетний Гуго II (ум. 1267), от имени которого королевством сначала управляла его мать Плезанция Антиохийская (сначала совместно со вторым мужем Балианом д’Ибелином, а после аннулирования брака в 1258 году — с братом Боэмундом VI Антиохийским). После её смерти в 1261 году регентом стала сестра Генриха I Кипрского — Изабелла де Лузиньян, правившая совместно с мужем Генрихом Антиохийским[61].

В 1263 году Изабеллу сменил её сын, Гуго Антиохийский. Именно он после смерти Гуго II, не оставившего наследников, стал королём Кипра под именем Гуго III[63].

После того, как Конрадин предъявил права на Сицилийскую корону, папа Климент VI 5 апреля 1268 года объявил о лишении Конрадина Иерусалимской короны[64]. А после казни в Неаполе Конрадина (29 октября 1268 года) растянувшаяся на 25 лет ситуация с формально признаваемым, но фактически лишённым власти королём Иерусалима завершилась[61].

Права на Иерусалимскую корону предъявил Гуго III. Однако у него нашлась противница. Претензии на престол предъявила Мария Антиохийская[en], родная тётка Гуго III (сестра его отца). Свои претензии на трон Мария Антиохийская основывал на том, что была дочерью Мелизинды Лузиньян, дочери всё той же Изабеллы I Иерусалимской и её четвёртого мужа Амори II, короля Иерусалима и Кипра[65].

Права Конрада II и Конрада III (Конрадина) на иерусалимский трон основывались на том, что мать Конрада II Изабелла II Иерусалимская была дочерью Марии Иерусалимской, дочери Изабеллы I и её второго мужа Конрада I Монферратского. После гибели Конрадина потомство Изабеллы I и Конрада Монферратского пресеклось. Права Гуго III на корону Иерусалима основывались на том, что он по материнской линии был внуком Алисы Шампанской, дочери Изабеллы I Иерусалимской и её третьего мужа Генриха Шампанского. Но династические права как Гогенштауфенов, так и Гуго III не были бесспорными. Изабелла I вступила во второй (1192 год) и третий (1193 год) браки при жизни своего первого мужа Онфруа IV Торонского, законность развода с которым в 1192 году многими подвергалась сомнению. Формальным основанием для развода послужил юный возраст супругов, в силу которого, как сочли иерусалимские знать и духовенство, согласие на брак не было осознанным и добровольным. Действительной же причиной развода стало решение вождей Третьего крестового похода и местных феодалов дать Изабелле I устраивающего всех супруга[66]. К моменту рождения Мелизинды, матери Марии Антиохийской, первый муж Изабеллы I Иерусалимской умер, и, таким образом, Мелизинда оказывалась бесспорно законнорождённой дочерью Изабеллы I. Таким образом, спустя 70 лет сомнительный с точки зрения канонического права развод Изабеллы I с первым супругом дал возможность для оспаривания прав Гуго III на корону Иерусалима[65].

Однако Высшая курия королевства в 1269 году отказала в ходатайстве Марии Антиохийской. Королём был признан Гуго III, который был коронован в Тире как король Иерусалимского королевства 24 сентября 1269 года, однако Мария во время коронации успела выкрикнуть, что она протестует, после чего была вынуждена бежать. Но с точки зрения права она сохранила таким образом права на престол[65].

В своем стремлении восстановить сильную королевскую власть Гуго III столкнулся с рядом непокорных феодалов, орденом тамплиеров и местными городскими коммунами. В 1276 году Гуго III, объявив о полной невозможности справиться с царящей анархией, покинул Святую землю и вернулся на Кипр[67].

Карл Анжуйский — король Иерусалима

В 1272 году Мария Антиохийская вынесла свою тяжбу на рассмотрение папской курии в Риме, а фактическое отречение Гуго III от власти в Иерусалимском королевстве только способствовало притязаниям Марии. Процесс в папской курии затягивался, и тогда Марию поддержал Карл Анжуйский. 15 января 1277 года в присутствии кардиналов Мария Антиохийская передала Карлу Анжуйскому свои права на Иерусалимское королевство в обмен на пожизненную ренту. Весной 1277 года наместник Карла Анжуйского Рожер де Сан-Северино прибыл в Акру, столицу Иерусалимского королевства, и был поддержан тамплиерами. Оставленный Гуго III в Акре наместник был вынужден бежать, а вассалы Иерусалимского королевства, под угрозой изгнания, принесли оммаж Карлу Анжуйскому[68].

Власть Карла Анжуйского и его наместника Рожера де Сан-Северино не встретила сопротивления, но и была принята без энтузиазма. Тамплиеры поддержали короля, другие ордена признали его, итальянские коммуны, занимавшие почти независимое положение в государстве, были благосклонны к новому режиму. Попытка Гуго III вернуть королевство в 1278—1279 годах закончилась неудачей, высадившегося в Тире кипрского монарха никто не решился поддержать, а его собственная армия отказалась воевать за пределами Кипра[68].

После Сицилийской вечерни Карл Анжуйский уже не мог эффективно управлять Иерусалимским королевством. Вынужденный вести борьбу за сохранение собственного Сицилийского королевства, Карл отозвал из Акры Рожера де Сан-Северино. Новый наместник Эд де Пуалешьен (племянник папы Мартина IV) был вынужден бороться за права своего монарха без всякой поддержки извне. 1 августа 1283 года Гуго III высадился в Бейруте, а 7 августа вступил в Тир. Дальнейшему продвижению воспрепятствовали тамплиеры, по-прежнему поддерживавшие Карла Анжуйского. Смерть Гуго III (29 марта 1284 года), а затем его юного сына Иоанна I Кипрского (20 мая 1285 года) позволила наместнику Карла Анжуйского сохранить контроль над Акрой ещё на два года[69].

Потеря Анжуйским домом Иерусалимского королевства произошла уже после смерти Карла I Анжуйского. Новый король Кипра Генрих II, сын Гуго III, сумел договориться с тамплиерами, и после их измены у Эда де Пуалешьена не осталось союзников. 24 июня 1286 года флот Генриха II вошёл в Акру. Эд де Пуалешьен со своим неаполитанско-французским отрядом укрылся в крепости, а после того, как у гарнизона закончились продукты, сдался Генриху II (29 июня 1286 года)[69].

Формально преемники Карла I Анжуйского никогда не признали потери Иерусалимского королевства, и последующие монархи Неаполя (1286—1816), Обеих Сицилий (1816—1861) и объединённой Италии (1861—1946) продолжали носить титул королей Иерусалима.

Наследство Карла I Анжуйского

Согласно завещанию Карла I королём в Неаполе был провозглашен его сын Карл Салернский (под именем Карл II), находившийся в арагонском плену. На случай, если Карл II умрёт в плену, наследником был объявлен его старший сын Карл Мартел. Регентом королевства был назначен граф Роберт II д’Артуа, а управление армией было возложено на камергера Жана де Монфора[57].

В момент смерти Карла в состав его владений входила континентальная часть Сицилийского королевства (будущее Неаполитанское королевство), а также владения во Франции (Анжу, Мэн, Турень и Тоннер) и Священной Римской империи (Прованс и Форкалькье). Кроме того, ему был подчинён ряд островов в Эгейском море, включая Корфу, и владения в современной Албании, составлявшие герцогство Дураццо. Карл II смог сохранить только часть этих владений. Получив свободу в 1288 году, он был в итоге вынужден отказаться от Сицилии. Все его попытки вернуть остров результата не принесли. Тоннер после смерти Карла I остался за его вдовой Маргаритой[22]. Анжу, Мэн и Турень Карл II был вынужден по Санлисскому договору отдать в приданое за своей дочерью Маргаритой, вышедшей замуж за Карла Валуа, сына Филиппа III[70]. Однако Прованс, Форкалькье и Дураццо остались в составе владений Карла и его наследников.

Потомки Карла I правили в различных европейских странах. Основанный им род угас в 1435 году со смертью Джованны II, королевы Неаполя.

Образ Карла в искусстве

Карл не раз упоминается в исторических хрониках своего времени, например, в биографии Людовика IX, написанной Жаном де Жуанвилем[71]. Также Карлу уделено большое внимание в «Житии Людовика Святого», написанного Гильомом де Сен-Патю[72] и «Житии Людовика Святого», написанного Гильомом из Нанжи[73]. Неоднократно о Карле говорится и в латинской хронике, написанной францисканцем Салимбене Пармским. Там он называется «брат короля Людовика». Салимбене, сообщая о его смерти в 1285 году, дал следующую оценку Карлу Анжуйскому:

Это был доблестный воин, и он смыл позор, которым покрыли себя французы в крестовом походе при Людовике Святом[74].

Кроме того, образ Карла привлекал внимание писателей. Так Данте Алигьери в Божественной комедии помещает Карла в Долину земных властителей Чистилища[75]. Карл также упоминается в одной новелл «Декамерона» (X, 6): Победоносный король Карл Старший влюбился в одну девушку; стыдясь своего неразумия, он почётным образом выдает замуж её и её сестру.

Известен Карл I и как меценат. В частности, ему приписывают оплату создания одной из книг песен средневековья — Manuscrit du Roi (рус. Королевская рукопись) — манускрипта середины XIII века, хранящегося в Национальной библиотеке Франции.

Браки и дети

1-я жена: с 31 января 1246 (Экс-ан-Прованс) Беатриса Прованская (1234 — 23 сентября 1267), дочь Раймунда Беренгера V, графа Прованса

- Людовик (1248—1248)

- Бланка (1250—1269); муж: с 1265 Роберт III де Дампьер (1249—1322), граф Фландрии

- Беатрис (1252—1275); муж: с 15 октября 1273 Филипп I де Куртенэ (1243 — 15.12.1283), титулярный император Латинской империи;

- Карл II Хромой (1254 — 06 мая 1309), король Неаполя с 1285, граф Анжу, Мэна, Прованса и Форкалькье с 1285

- Филипп (1256 — 1 января 1277), князь Ахейский; жена: с 1271 Изабелла де Виллардуэн (1263—1312), княгиня Ахейская и Морейская, титулярная королева Фессалоник.

- Роберт (1258—1265) ;

- Изабелла (Елизавета, Мария) (1261—1300); муж: Ласло IV (1262—1290), король Венгрии с 1272

2-я жена: с 18 ноября 1268 Маргарита Бургундская (1250 — 04 сентября 1308), графиня Тоннера с 1266, дочь Эда Бургундского, графа Невера, Осера и Тоннера

- Маргарита (ум. после 1276)

См. также

Напишите отзыв о статье "Карл I Анжуйский"

Комментарии

- ↑ В одних источниках указан год его рождения 1226, в других — 1227. Людовик VIII умер 8 ноября 1226 года, так что Карл никак не мог родиться в 1226 году. Путаница с годами связана с тем, что в средневековой Франции смена одного календарного года другим происходила на Пасху[2].

- ↑ Первоначально Анжу и Мэн был предназначен одному из старших братьев Карла, Жану Тристану, умершему в 1232 году[5].

- ↑ Эти города официально были частью Империи и не входили в состав графства Прованс[2].

- ↑ Карл присоединился к походу только весной 1249 года, поскольку не смог выйти в море до наступления зимы[2].

- ↑ Беатриса в итоге вышла замуж за макграфа Салуццо[1][15].

- ↑ Матерью Конрадина была Елизавета, дочь герцога Баварии Оттона II, поэтому малолетний Конрадин воспитывался в Баварии и его поддерживали братья матери, Людвиг и Генрих Баварские[16].

- ↑ До сих пор Карла за эту казнь порицают даже французы. Для Данте, писавшего об этом столетие спустя, Конрадин был невинной жертвой[19]. В Германии эту казнь считали величайшим преступлением в истории[20].

- ↑ Балдуин был союзником Манфреда, поскольку считал его единственным правителем, способным помочь в возвращении утерянной империи.

- ↑ В будущем он стал папой под именем Бонифаций VIII.

- ↑ Карл Валуа приходился по своей матери Изабелле Арагонской племянником Педро III.

Примечания

- ↑ 1 2 [fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#CharlesIdied1285 CHARLES de France] (англ.). Foundation for Medieval Genealogy.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 93—100.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 109, 401.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 89.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 201.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 104.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 147.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 152—153.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 198.

- ↑ 1 2 Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 548.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 101—105.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 108—110.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 113—120.

- ↑ 1 2 3 Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 549.

- ↑ 1 2 3 4 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 121—127.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 127—130.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 131—132.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 135—144.

- ↑ Данте Алигьери. Чистилище, песнь 20 // Божественная комедия.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 144.

- ↑ 1 2 3 4 5 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 145—154.

- ↑ 1 2 [fmg.ac/Projects/MedLands/BURGUNDY.htm#MargueriteBourgognedied1308 MARGUERITE de Bourgogne] (англ.). Foundation for Medieval Genealogy. Проверено 20 ноября 2010.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 155—161.

- ↑ [www.coinarchives.com/w/results.php?results=100&search=Carl+I+saluto Салюто Карла I]. Проверено 20 ноября 2010. [www.webcitation.org/5w9n1lAi8 Архивировано из первоисточника 1 февраля 2011].

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 212.

- ↑ 1 2 3 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 164—168.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 227, 549.

- ↑ 1 2 3 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 171—175.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 232.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 233.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 236—237, 549.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 176—178.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 191—193.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 197.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 200—201.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 205.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 189—190, 201—203.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 207.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 208—209.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 219—223.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 228—232.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 233—238.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 241—243.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 253—256.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 257—259.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 261—263.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 264—274.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 275—279.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 281.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 282—284.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 288.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 285—288.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 289—294.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 294—296.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 300.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 297—300.

- ↑ 1 2 Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 302—305.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 284.

- ↑ 1 2 Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 298—301.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 305.

- ↑ 1 2 3 Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 366.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 315.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 369—370.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 327.

- ↑ 1 2 3 Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 371—372.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 185—186.

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 377.

- ↑ 1 2 Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 378—380.

- ↑ 1 2 Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 381—383.

- ↑ Рансимен С. Сицилийская вечерня. — С. 319.

- ↑ Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика / Пер. со старофранц. Цыбулько Г. Ф., под редакцией Карачинского А. Ю., научный редактор перевода Маливин Ю. П. — СПб.: Евразия, 2007. — 400 с. — ISBN 978-5-8071-0228-2.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 275—276.

- ↑ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 547.

- ↑ Цитата по: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. — С. 351.

- ↑ Данте Алигьери. Божественная комедия. Чистилище, песни 7 (строфы 112—114) и 20 (строфы 67—69).

Литература

- Шимов Я. Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада. – М.: Издательство Института Гайдара, 2015. – 346 с. – ISBN 978-5-93255-415-9

- Ле Гофф Ж.. Людовик IX Святой / Пер. с фр. В. И. Матузовой; коммент. Д. Э. Харитоновича. — М.: Ладомир, 2001. — 800 с. — 3000 экз. — ISBN 5-86218-390-6.

- Рансимен С. Сицилийская вечерня: История Средиземноморья в XIII веке / Пер. с англ. Нейсмарк С. В.. — СПб.: Евразия, 2007. — 384 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-8071-0175-8.

- Ришар, Жан. [www.biblio.nhat-nam.ru/Latino-Ierusalimskoe_korolevstvo.djvu Латино-Иерусалимское королевство] / Пер. с фр. А. Ю. Карачинского ; Вступ. ст. С. В. Близнюк. — СПб.: «Издательская группа Евразия», 2002. — 448 с. — 2000 экз. — ISBN 5-8071-0057-3.

- Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа. — М.: Вече, 1999. — 656 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-7838-0374-X.

- Карл I Анжуйский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

- [www.hrono.info/biograf/bio_k/karl1neapol.html Карл I Анжуйский]. сайт Хронос. Проверено 6 ноября 2010. [www.webcitation.org/5w9n2YRHi Архивировано из первоисточника 1 февраля 2011].

- [fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY.htm#CharlesIdied1285 KINGS of SICILY 1265-1382] (англ.). Foundation for Medieval Genealogy. Проверено 6 ноября 2010.

- [genealogy.euweb.cz/capet/capet19.html Генеалогическое древо Анжу-Сицилийского дома]. GENEALOGY.EU. Проверено 6 ноября 2010. [www.webcitation.org/5w9n3LBvb Архивировано из первоисточника 1 февраля 2011].

- [genealogy.euweb.cz/poitou/poitou2.html Генеалогическое древо дома Пуатье и Лузиньянов-Пуатье, поясняющее династический спор вокруг Иерусалимского королевства]. GENEALOGY.EU. Проверено 6 ноября 2010. [www.webcitation.org/5w9n4DwaQ Архивировано из первоисточника 1 февраля 2011].

| |||||||||||||||||||||||||

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Карл I Анжуйский

– Ну, начинать! – сказал Долохов.

– Что же, – сказал Пьер, всё так же улыбаясь. – Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил:

– Так как п'отивники отказались от п'ими'ения, то не угодно ли начинать: взять пистолеты и по слову т'и начинать сходиться.

– Г…'аз! Два! Т'и!… – сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам всё ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как и всегда, имел на себе подобие улыбки.

– Так когда хочу – могу стрелять! – сказал Пьер, при слове три быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо боясь как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова, и потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что то сказал ему.

– Не…е…т, – проговорил сквозь зубы Долохов, – нет, не кончено, – и сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмуренно и дрожало.

– Пожалу… – начал Долохов, но не мог сразу выговорить… – пожалуйте, договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдания, побежал к Долохову, и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: – к барьеру! – и Пьер, поняв в чем дело, остановился у своей сабли. Только 10 шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его; губы его дрожали, но всё улыбаясь; глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.

– Боком, закройтесь пистолетом, – проговорил Несвицкий.

– 3ак'ойтесь! – не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику.

Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.

– Мимо! – крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова:

– Глупо… глупо! Смерть… ложь… – твердил он морщась. Несвицкий остановил его и повез домой.

Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.

Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова.

– Ну, что? как ты чувствуешь себя? – спросил Ростов.

– Скверно! но не в том дело. Друг мой, – сказал Долохов прерывающимся голосом, – где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил… Она не перенесет этого. Она не перенесет…

– Кто? – спросил Ростов.

– Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать, – и Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее.

Ростов поехал вперед исполнять поручение, и к великому удивлению своему узнал, что Долохов, этот буян, бретёр Долохов жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат.

Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли, он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном, отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухий.

Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть всё, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.

«Что ж было? – спрашивал он сам себя. – Я убил любовника , да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? – Оттого, что ты женился на ней, – отвечал внутренний голос.

«Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты женился не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, – и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти невыходившие из него слова: „Je vous aime“. [Я вас люблю.] Всё от этого! Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц, и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 м часу дня, в шелковом халате пришел из спальни в кабинет, и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.

«А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, думал он; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и всё стало ясно!

«Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что хочет, говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что она не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет».

Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая нибудь дура… поди сам попробуй… allez vous promener», [убирайся,] говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. Да я никогда не любил ее, говорил себе Пьер; я знал, что она развратная женщина, повторял он сам себе, но не смел признаться в этом.

И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким то молодечеством отвечая на мое раскаянье!»

Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе свое горе.

«Она во всем, во всем она одна виновата, – говорил он сам себе; – но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал этот: „Je vous aime“, [Я вас люблю?] который был ложь и еще хуже чем ложь, говорил он сам себе. Я виноват и должен нести… Что? Позор имени, несчастие жизни? Э, всё вздор, – подумал он, – и позор имени, и честь, всё условно, всё независимо от меня.

«Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? – Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей: „Je vous aime?“ все повторял он сам себе. И повторив 10 й раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово: mais que diable allait il faire dans cette galere? [но за каким чортом понесло его на эту галеру?] и он засмеялся сам над собою.

Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею.

Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на отоманке и с раскрытой книгой в руке спал.

Он очнулся и долго испуганно оглядывался не в силах понять, где он находится.

– Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство? – спросил камердинер.

Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом, атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diademe [в виде диадемы] огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она с своим всёвыдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел. Пьер робко чрез очки посмотрел на нее, и, как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать: но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно и опять робко взглянул на нее. Она не села, и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая пока выйдет камердинер.

– Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю, – сказала она строго.

– Я? что я? – сказал Пьер.

– Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать! Что? Я вас спрашиваю. – Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.

– Коли вы не отвечаете, то я вам скажу… – продолжала Элен. – Вы верите всему, что вам скажут, вам сказали… – Элен засмеялась, – что Долохов мой любовник, – сказала она по французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово, – и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью! То, что вы дурак, que vous etes un sot, [что вы дурак,] так это все знали! К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, – Элен всё более и более возвышала голос и одушевлялась, – который лучше вас во всех отношениях…

– Гм… гм… – мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.

– И почему вы могли поверить, что он мой любовник?… Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.

– Не говорите со мной… умоляю, – хрипло прошептал Пьер.

– Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников (des аmants), а я этого не сделала, – сказала она. Пьер хотел что то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражения она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.

– Нам лучше расстаться, – проговорил он прерывисто.

– Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, – сказала Элен… Расстаться, вот чем испугали!

Пьер вскочил с дивана и шатаясь бросился к ней.

– Я тебя убью! – закричал он, и схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее.

Лицо Элен сделалось страшно: она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы

Элен не выбежала из комнаты.

Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея, и несмотря на все письма через посольство и на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась всё таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения, и может быть лежал выздоравливающий или умирающий где нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына.

«Ваш сын, в моих глазах, писал Кутузов, с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно – жив ли он, или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был».

Получив это известие поздно вечером, когда он был один в. своем кабинете, старый князь, как и обыкновенно, на другой день пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал.

Когда, в обычное время, княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.

– А! Княжна Марья! – вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем,что последовало.)

Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни, несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь.

– Mon pere! Andre? [Отец! Андрей?] – Сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, и всхлипнув отвернулся.

– Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, – крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком, – убит!

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую, жилистую шею.

– Mon pere, – сказала она. – Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе.

– Мерзавцы, подлецы! – закричал старик, отстраняя от нее лицо. – Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе. – Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства?» думала она.

– Mon pere, [Отец,] скажите мне, как это было? – спросила она сквозь слезы.

– Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду.

Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой, и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжну Марью, а смотрели вглубь – в себя – во что то счастливое и таинственное, совершающееся в ней.

– Marie, – сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, – дай сюда твою руку. – Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот.

Глаза ее улыбались ожидая, губка с усиками поднялась, и детски счастливо осталась поднятой.

Княжна Марья стала на колени перед ней, и спрятала лицо в складках платья невестки.

– Вот, вот – слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, – сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала.

– Что с тобой, Маша?

– Ничего… так мне грустно стало… грустно об Андрее, – сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз, в продолжение утра, княжна Марья начинала приготавливать невестку, и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причину не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала.

– Получили от Андрея что нибудь? – сказала она.

– Нет, ты знаешь, что еще не могло притти известие, но mon реrе беспокоится, и мне страшно.

– Так ничего?

– Ничего, – сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по своему, носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит, и не смотря на то, что он послал чиновника в Австрию розыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался не изменяя вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал, и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого и каждую минуту ждала известия о его возвращении.

– Ma bonne amie, [Мой добрый друг,] – сказала маленькая княгиня утром 19 го марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, – была такая, что она еще более напоминала об общей печали.

– Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока – повар) de ce matin ne m'aie pas fait du mal. [Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне не было дурно.]

– А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, – испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми, мягкими шагами подбегая к невестке.

– Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? – сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.)

– И в самом деле, – подхватила княжна Марья, – может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [Не бойся, мой ангел.] Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты.

– Ах, нет, нет! – И кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.

– Non, c'est l'estomac… dites que c'est l'estomac, dites, Marie, dites…, [Нет это желудок… скажи, Маша, что это желудок…] – и княгиня заплакала детски страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной.

– Mon Dieu! Mon Dieu! [Боже мой! Боже мой!] Oh! – слышала она сзади себя.

Потирая полные, небольшие, белые руки, ей навстречу, с значительно спокойным лицом, уже шла акушерка.

– Марья Богдановна! Кажется началось, – сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами глядя на бабушку.

– Ну и слава Богу, княжна, – не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. – Вам девицам про это знать не следует.

– Но как же из Москвы доктор еще не приехал? – сказала княжна. (По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.)

– Ничего, княжна, не беспокойтесь, – сказала Марья Богдановна, – и без доктора всё хорошо будет.

Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что то тяжелое. Она выглянула – официанты несли для чего то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что то торжественное и тихое.

Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе, и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колена пред киотом. К несчастию и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня Прасковья Савишна, почти никогда, вследствие запрещения князя,не входившая к ней в комнату.

– С тобой, Машенька, пришла посидеть, – сказала няня, – да вот княжовы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, – сказала она вздохнув.

– Ах как я рада, няня.

– Бог милостив, голубка. – Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и с чулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, что чем меньше людей знает о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притвориться незнающими; никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая то общая забота, смягченность сердца и сознание чего то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту.

В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали, на готове чего то. На дворне жгли лучины и свечи и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне спросить: что? – Только скажи: князь приказал спросить что? и приди скажи, что она скажет.