Кёнигсбергский университет

| Кёнигсбергский университет (Альбертина) | |

| |

| Год основания |

1544 |

|---|---|

| Ректор |

Георг Сабинус (первый ректор) |

| Расположение | |

Кёнигсбергский университет (Альбертина) — старейший университет Пруссии, первый университет на территории современной России. «Кёнигсбергский университет был открыт 17 августа 1544 года герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном и стал вторым после университета во Франкфурте-на-Одере (1506) высшим академическим заведением будущего Прусско-Бранденбургского государства»[1].

Содержание

История университета

Основание

Университет был основан создателем Прусского герцогства Альбрехтом в 1544 году. Он был одним из старейших университетов Германии. Первоначально университет назывался «Академия»[1], но с 1656 года в память об основателе получил имя «Альбертина». Университет пользовался большими привилегиями и свободами, его преподаватели относились к высшим слоям общества, а студенты объединялись в корпорации со своей структурой и традициями.

Кёнигсбергская академия «Альбертина» была устроена по образцу других немецких университетов и состояла из четырёх факультетов: трех «высших» — теологического (богословского), юридического и медицинского, и одного «низшего» — философского[1]. Естественнонаучные дисциплины и математика преподавались на философском факультете.

«Первым ректором университета стал приглашённый из Франкфурта-на-Одере 36-летний поэт-гуманист Сабинус, Георг (1508—1560), зять одного из столпов Реформации Филиппа Меланхтона. Возглавляемый ректором преподавательский корпус состоял из десяти профессоров, в большинстве своем приехавших из-за пределов герцогства»[1]. В год своего открытия имел свыше трехсот студентов.

Изначально университет был ориентирован его основателями на распространение немецкой культуры и лютеранства на колонизованных прибалтийских землях, университет охотно принимал в состав профессоров уроженцев Польши и Литвы. Эта политика не противоречила немецким стратегическим целям: через польских и литовских преподавателей, а затем и выпускников университета — учителей, пасторов, чиновников, знавших польский, литовский и прусский языки, Альбрехт намеревался внедрять новое вероучение в среде ненемецкого населения герцогства и пропагандировать лютеранство на землях соседей.

Для администрации университета (лекции по тогдашней традиции проводились на дому у профессоров) в 1569 году было построено новое здание в северо-восточной части острова Кнайпхоф на берегу реки Новый Прегель, рядом с Кафедральным собором (здание разрушено во время Второй мировой войны).

Среди первых россиян, окончивших университет, — Эрнст Готлиб Глюк (1698 (?) — 1767), российский государственный деятель, вице-президент Юстиц-коллегии Лифляндских и Эстляндских дел.

Университет в XVIII веке

В 1770—1801 годах профессором университета был его выпускник Иммануил Кант (в 1786 и 1788 годах был ректором университета).

В университете учились герцог Бирон, будущий президент Петербургской академии наук граф Кирилл Разумовский, граф Андрей Гудович, граф Михаил Милорадович. Всего в течение XVIII века в университете обучались более ста российских подданных.

Выпускниками университета были классики литовской литературы Кристионас Донелайтис[1] и Людвикас Реза (ректор в 1830—1831 годах).

Университет в XIX веке

Во время работы Бесселя (1813—1846) Кёнигсбергская обсерватория стала одним из ведущих исследовательских центров в области астрономии среди европейских стран.[1]

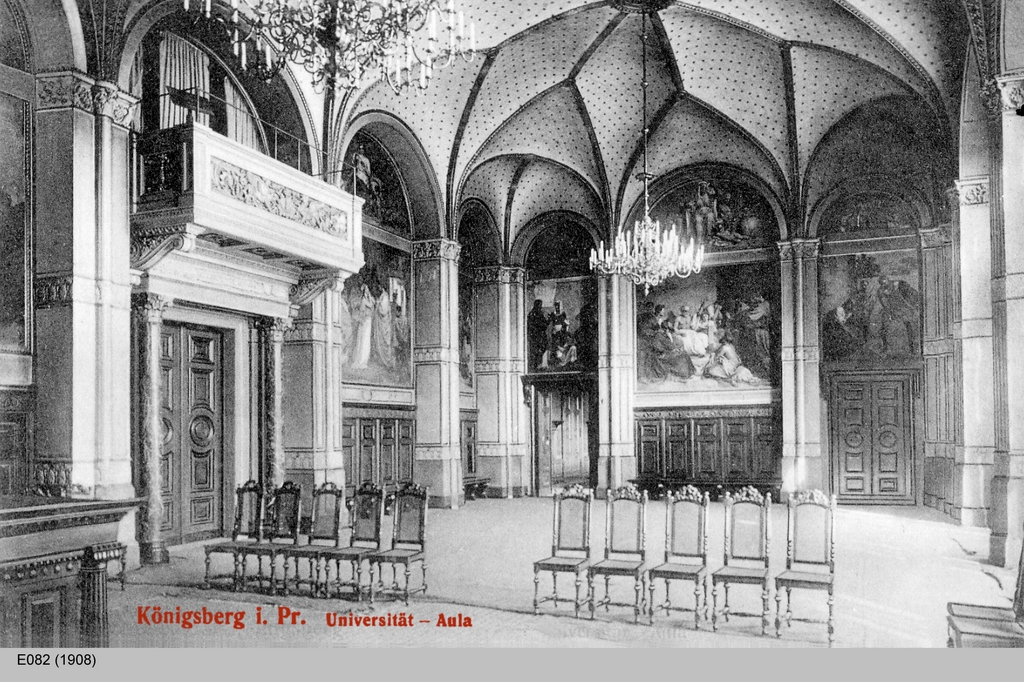

В день 300-летия университета (31 августа 1844 года), король Пруссии Фридрих Вильгельм IV заложил первый камень в фундамент нового здания «Альбертины» на Парадеплац. Здание, построенное по проекту архитектора Фридриха Штюлера в неоренессансном стиле с галереей, скульптурами на крыше и барельефами на фасаде из жёлтого клинкерного кирпича, было открыто 20 июля 1862 года (после Второй мировой войны здание сохранилось в виде руин, в 1960-х годах восстановлено в «хрущёвском стиле»). В 1873 году было построено здание университетской хирургической клиники, сохранившееся до настоящего времени.

К 350-летию в 1894 году в университете обучались 658 студентов, преподавали 98 доцентов и профессоров. Самым крупным был медицинский факультет.[1]

Университет в первой половине XX века

К началу века в университете обучались более тысячи студентов. Твёрдый план набора отсутствовал, поэтому количество студентов менялось год от года.[1]

Перед ликвидацией университет состоял из 6 факультетов (факультет естественных наук, сельскохозяйственный, теологический, юридический и общественно-политических наук, медицинский, философский)[1]. Факультеты состояли из 40 институтов, среди которых были, к примеру, институты экспериментальной физики, минералогический, геолого-палеонтологический (имел крупную коллекцию янтаря), ботанический с Ботаническим садом, зоологический с зоомузеем. Университету принадлежали астрономическая и геофизическая обсерватории, 7 медицинских клиник, спортклуб «Палестра Альбертинум[de]», несколько библиотек (в том числе знаменитая Серебряная библиотека[de].

Перед ликвидацией университет состоял из 6 факультетов (факультет естественных наук, сельскохозяйственный, теологический, юридический и общественно-политических наук, медицинский, философский)[1]. Факультеты состояли из 40 институтов, среди которых были, к примеру, институты экспериментальной физики, минералогический, геолого-палеонтологический (имел крупную коллекцию янтаря), ботанический с Ботаническим садом, зоологический с зоомузеем. Университету принадлежали астрономическая и геофизическая обсерватории, 7 медицинских клиник, спортклуб «Палестра Альбертинум[de]», несколько библиотек (в том числе знаменитая Серебряная библиотека[de].

17 августа 1944 года университет отпраздновал своё 400-летие. Через две недели, в конце августа, центр Кёнигсберга подвергся массированным бомбардировкам британскими военно-воздушными силами, в результате чего более 80 % построек университета было уничтожено[1].

28 января 1945 года было решено эвакуировать университет в Грейфевальд[1] (недалеко от Фленсбурга), а затем в Гёттинген. На этом его история завершилась.

Традиции Альбертины

- Выдающиеся профессора Альбертины были удостоены медальонов на фасаде здания университета: Фридрих Вильгельм Бессель, Карл Фридрих Бурдах, Карл Готфрид Хаген, Иоганн Фридрих Гербарт, Карл Густав Якоби, Кристиан Якоб Краус, Карл Лахман, Симон Дах, Иоганн Георг Гаман, Теодор Готлиб фон Гиппель, Иммануил Кант, Иоганн Готфрид Гердер.

- Студенты университета придумали в качестве своего отличительного знака размещение на одежде булавки, что впоследствии привело к традиции выдачи выпускникам отличительного значка.

- Студенты проводили традиционные соревнования по гребле на Замковом пруду.

- В университете существовали студенческие братства (часто бывшие землячествами), имевшие свои гербы, флаги, помещения, например, братства Мазовия, Балтия, Ганза (Corps Hansea), Литва (Corps Littuania), Норманния (Corps Normannia).

«Альбертина» сегодня

В данный момент «Альбертину» ассоциируют с БФУ имени Канта.

В соответствии с программой реконструкции центра Калининграда планируется воссоздание здания университета на Кнайпхофе, которое станет одним из корпусов БФУ имени Канта.

Ректоры университета

- Сабинус, Георг — ректор (в 1544—1547), 1552, 1553 годах, немецкий филолог и поэт

- Мениус, Матиас — ректор (в 1587, 1593 и 1599 годах), математик

- Краус, Кристиан Якоб — ректор (в 1792, 1798), философ и экономист.

- Реза, Людвикас — ректор (в 1830/31 году), поэт, критик, филолог, переводчик, протестантский пастор.

- Бурдах, Фридрих — ректор (в 1841/42, 1844/45), анатом и физиолог.

- кронпринц Фридрих Вильгельм Прусский (будущий король Пруссии Фридрих Вильгельм IV) (ректор в 1807/08—1829 годах)

- Линдеман, Карл Луи Фердинанд — ректор (1892—1893), математик

- Греф, Иоганн Хартман Кристоф — ректор (в 1800/01, 1806/07), проректор (1801, 1810/11, 1812/13, 1818/19), протестантский теолог.

- фон Грюнберг, Ханс Бернгард — последний ректор Кёнигсбергского университета (1937—1945), экономист

Выдающиеся педагоги и выпускники

- Ауэрсвальд, Ганс Яков фон (1757—1833) — генерал, обер-президент, а затем ландгофмейстер Пруссии; выпускник, а позднее куратор университета.

- Байер, Готлиб Зигфрид (1694—1738) — историк, филолог.

- Бессель, Фридрих Вильгельм (1784—1846) — астроном, математик.

- Бирон, Эрнст Иоганн (1690—1772) — герцог Курляндский, регент Ивана VI (не окончил обучения в университете).

- Бэр, Карл Эрнст фон (1792—1876) — эмбриолог.

- Вин, Вильгельм (1864—1928) — физик.

- Гельмгольц, Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — физиолог и психолог.

- Гердер, Иоганн Готфрид (1744—1803) — историк культуры.

- Герике, Иоганн Христофор (1696—1759) — пастор и религиозный писатель.

- Гессе, Людвиг Отто (1811—1874) — математик.

- Гильберт, Давид (1862—1943) — математик.

- Гольдбах, Кристиан (1690—1764) — математик.

- Гольдштюкер, Теодор (1821—1872) — прусский санскритолог, переводчик и педагог

- Готтшед, Иоганн Кристоф — немецкий писатель и критик, историк литературы.

- Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — писатель, композитор, художник.

- Гурвиц, Адольф (1859—1919) — математик.

- Друман, Вильгельм (1786—1861) — историк и археолог.

- Зоммерфельд, Арнольд Иоганнес Вильгельм (1868—1951) — математик, физик.

- Калуца, Теодор - математик, физик - теоретик.

- Кант, Иммануил (1724—1804) — философ.

- Кирхгоф, Густав Роберт (1824—1887) — математик, физик.

- Клебш, Рудольф Фридрих Альфред (1833—1872) — математик.

- Лилиенталь, Михаэль (1636—1750) — теолог и историк, автор работ по истории Пруссии и Кёнигсберга.

- Минковский, Герман (1864—1909) — математик.

- Нейман, Карл Готфрид (1832—1925) — математик.

- Мартин Нот (1902—1968) — библеист.

- Ретовский, Отто Фердинандович (1829—1925) — энтомолог и нумизмат.

- Рюль, Франц (1845—1916) — историк.

- Тило, Альвин Курт Теодор (1874 — 1911) — немецкий писатель и поэт.

- Тило, Валентин (1607—1662) — поэт.

- Фойгт, Вольдемар (1850—1919) — физик.

- Шаде, Оскар (1826—1906) — филолог, германист.

- фон Шён, Генрих Теодор (1773—1856) — прусский государственный деятель, обер-президент Восточной и Западной Пруссии.

- Шиппер, Якоб (1842—1915) — филолог, ректор Венского университета.

- Якоби, Карл Густав Якоб (1804—1851) — математик, основатель кёнигсбергской математической школы.

См. также

Напишите отзыв о статье "Кёнигсбергский университет"

Примечания

Литература

- Кретинин Г. В., Брюшинкин В. Н., Гальцов В. И. и др. Очерки истории Восточной Пруссии — Калининград: Янтарный сказ, 2004. 536 с. ISBN 5-7406-0502-4

- Лавринович К. К. Альбертина: Очерки истории Кёнигсбергского университета: К 450-летию со времени основания — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1995. 416 с. ISBN 5-85500-417-1

Ссылки

- Лавринович К. К. [www.keneman.com/Keneman/Koenigsberg-University-History.html История Кёнигсбергского университета]. keneman.com. Проверено 9 января 2013. [www.webcitation.org/6E2siX9vF Архивировано из первоисточника 30 января 2013].

- [baltportal.ru/index.php?type=500&idNews=13547 История Кёнигсбергского университета]. BaltPortal.ru. Проверено 9 января 2013. [www.webcitation.org/6E2sj4yzG Архивировано из первоисточника 30 января 2013].

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

Отрывок, характеризующий Кёнигсбергский университет

– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.

– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.

Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.

В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.

– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.

Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.

– Я напишу, maman, – сказала она.

Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.

На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.

Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.

Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.

На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.

Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.

– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.

На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.

Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.

В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.

Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.

Х

8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.

Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.

Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.

Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.

Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:

– Qui etes vous? [Кто вы такой?]

Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.

– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.

– Mon general, vous ne pouvez pas me connaitre, je ne vous ai jamais vu… [Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас.]

– C'est un espion russe, [Это русский шпион,] – перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.

– Non, Monseigneur, – сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. – Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitte Moscou. [Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы.]

– Votre nom? [Ваше имя?] – повторил Даву.

– Besouhof. [Безухов.]

– Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [Кто мне докажет, что вы не лжете?]

– Monseigneur! [Ваше высочество!] – вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.

– Comment me prouverez vous la verite de ce que vous me dites? [Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?] – сказал Даву холодно.

Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.

– Vous n'etes pas ce que vous dites, [Вы не то, что вы говорите.] – опять сказал Даву.