Книгоноши

| Эту страницу предлагается переименовать в Книгоноши в Литве. Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К переименованию/17 апреля 2016.

Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского языка и/или правилам именования статей Википедии. Не снимайте пометку о выставлении на переименование до окончания обсуждения. Переименовать в предложенное название, снять этот шаблон |

Книгоно́ши (лит. knygnešiai; единственное число лит. knygnešys) — люди, нелегально распространявшие книги на литовском языке в период запрета литовской печати латинским шрифтом с 1864 по 1904 год. Для издания запрещенной литовской литературы выбирались типографии, находившиеся в географически близких к границе местностях. Большинство литературы издавалась и поставлялась в литовоязычные регионы Российской империи в Восточной Пруссии (Малой Литвы).

Официальные российские лица боролись против контрабанды запрещенной литературы. Разоблаченные книгоноши карались, около полусотни них были высланы в Сибирь, сотни попадали в тюрьмы или были выселены в соседние губернии империи. Несмотря на это, согласно современным подсчетам, властям удалось конфисковал только около 8-10 % контрабандных книг.

Движение книгонош, в котором участвовали преимущественно крестьяне, стал важным элементом борьбы за сохранение национальной самобытности и составной частью литовского национально-освободительного движения второй половины XIX — начала XX века, на десятилетия сформировались ряды вовлеченных в национальное дело деятелей, образовались многочисленные связи — одна из основ национального движения. В наше время, ежегодно, 16 марта отмечается в Литве как День книгоноши[1].

Содержание

История

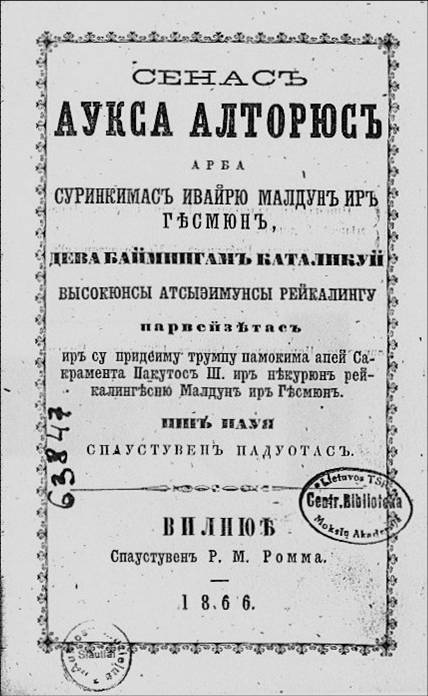

По итогам третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году больша́я часть территории Литвы была присоединена к Российской империи, поделена на губернии и стала называться Литовским генерал-губернаторством. Часть населения края (поляки, литовцы и белорусы) не раз пытались добиться независимости от России. После Польского восстания 1830 года на территории Литвы и Белоруссии начала проводиться политика русификации[2], было отменено действие Статутов Великого княжества Литовского и образован Северо-Западный край Российской империи. После восстания 1863—1864 годов в Северо-Западном крае Российской империи генерал-губернатор М. Н. Муравьёв в 1864 году запретил печатать на литовском языке буквари, официальные издания, книги для чтения. Взамен вводилась «гражданка» — литовская письменность кириллическими буквами, разработанная И. П. Корниловым. Таким образом российское царское правительство стремилось предотвратить полонизацию литовцев, нейтрализовать польское культурное и политическое влияние и содействовать ассимиляции с русскими. Преемник Муравьёва, К. П. Кауфман, в 1865 году расширил запрет на все издания. В октябре 1865 года циркуляром министра внутренних дел П. А. Валуева были запрещены печать и ввоз в Россию каких бы то ни было изданий на литовском языке латиницей. В 1874 году запрет был распространён также на применение к литовской печати готического шрифта.[3] Угроза денационализации вызвала масштабную контрабанду книг книгоношами в Литву, преимущественно из Восточной Пруссии (Малой Литвы).

По итогам третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году больша́я часть территории Литвы была присоединена к Российской империи, поделена на губернии и стала называться Литовским генерал-губернаторством. Часть населения края (поляки, литовцы и белорусы) не раз пытались добиться независимости от России. После Польского восстания 1830 года на территории Литвы и Белоруссии начала проводиться политика русификации[2], было отменено действие Статутов Великого княжества Литовского и образован Северо-Западный край Российской империи. После восстания 1863—1864 годов в Северо-Западном крае Российской империи генерал-губернатор М. Н. Муравьёв в 1864 году запретил печатать на литовском языке буквари, официальные издания, книги для чтения. Взамен вводилась «гражданка» — литовская письменность кириллическими буквами, разработанная И. П. Корниловым. Таким образом российское царское правительство стремилось предотвратить полонизацию литовцев, нейтрализовать польское культурное и политическое влияние и содействовать ассимиляции с русскими. Преемник Муравьёва, К. П. Кауфман, в 1865 году расширил запрет на все издания. В октябре 1865 года циркуляром министра внутренних дел П. А. Валуева были запрещены печать и ввоз в Россию каких бы то ни было изданий на литовском языке латиницей. В 1874 году запрет был распространён также на применение к литовской печати готического шрифта.[3] Угроза денационализации вызвала масштабную контрабанду книг книгоношами в Литву, преимущественно из Восточной Пруссии (Малой Литвы).

Контрабанда

В основном книги на литовском языке печаталась в Восточной Пруссии (Малой Литве) и в Соединённых Штатах Америки. Инициатором организации массовой печати изданий на литовском языке и распространения их в Литве стал епископ Мотеюс Валанчюс в 1867 году, который через Юргиса Белиниса, переслал в Тильзит ксёндзу Йонасу Заберману деньги на открытие типографии и тексты первых 9 брошюр. По имеющимся данным, в 1865—1904 годах в Пруссии было отпечатано 1830 изданий, предназначенных для распространения в России. В США за 1874—1904 годах вышло 701 издание на литовском языке (некоторые из них также попадали в Литву). Как только в Малой Литве начала выходить печатная продукция, предназначенная для российской Литвы, появились и книгоноши — более-менее опытные люди, контрабандисты, доставлявшие печатные издания из-за рубежа, а также распространяли их внутри Литвы.

В основном книги на литовском языке печаталась в Восточной Пруссии (Малой Литве) и в Соединённых Штатах Америки. Инициатором организации массовой печати изданий на литовском языке и распространения их в Литве стал епископ Мотеюс Валанчюс в 1867 году, который через Юргиса Белиниса, переслал в Тильзит ксёндзу Йонасу Заберману деньги на открытие типографии и тексты первых 9 брошюр. По имеющимся данным, в 1865—1904 годах в Пруссии было отпечатано 1830 изданий, предназначенных для распространения в России. В США за 1874—1904 годах вышло 701 издание на литовском языке (некоторые из них также попадали в Литву). Как только в Малой Литве начала выходить печатная продукция, предназначенная для российской Литвы, появились и книгоноши — более-менее опытные люди, контрабандисты, доставлявшие печатные издания из-за рубежа, а также распространяли их внутри Литвы.

Дорога нелегальных изданий к читателям была очень тяжелой. В определенной степени распространение книг было облегченно системой, созданной Валанчюсом. В конце шестидесятых годов начали появляться тайные общества и общины, целью которых была помощь в издании и распространении литовских книг. Наибольшее количество таких организаций появилась в 1890-е годы. Издатель Мартинас Янкус разместил типографию и большой склад печати в своей усадьбе в Бицанах, у подножия горы Рамбинас. Усадьбу часто называли «Меккой книгоношей». Таким образом, в течение долгих лет сформировались ряды вовлеченных в национальное дело деятелей, образовались бесчисленные контакты, связи, настоящие основы национального движения.

В этих книгах он выступал против насильственного введенной преимущества православия, призывал бороться против русификации — учить детей литовской молитве, а также чтению и письму на родном языке. Организация действовала в 1868—1870 годах и была раскрыта. В тюрьму попали 17 человек, однако сам епископ избежал ареста[4].

Борьба с книгоношами

Первые дела на книгонош были заведены в 1865 году. Власти не предполагали, что запрет вызовет такое массовое сопротивление литовцев, поэтому изначально не знали, что делать с задержанными контрабандистами. С 1870 года, после отмены военного положения, людей, замеченных за распространение литовских книг с латинской печатью, по приказу генерал-губернатора, штрафовали на 25 рублей. Часть дел передавалась на рассмотрение уездных судов, с 1876 года — Мировых судей, а с 1883 года — окружных судей. Штраф увеличился до 250 рублей, или по 7,5 рублей за каждое иностранное издание. Поскольку запрет печати латиницей не был оформлен законодательно, книгонош часто привлекали к ответственности за антиправительственные издания.

Первые дела на книгонош были заведены в 1865 году. Власти не предполагали, что запрет вызовет такое массовое сопротивление литовцев, поэтому изначально не знали, что делать с задержанными контрабандистами. С 1870 года, после отмены военного положения, людей, замеченных за распространение литовских книг с латинской печатью, по приказу генерал-губернатора, штрафовали на 25 рублей. Часть дел передавалась на рассмотрение уездных судов, с 1876 года — Мировых судей, а с 1883 года — окружных судей. Штраф увеличился до 250 рублей, или по 7,5 рублей за каждое иностранное издание. Поскольку запрет печати латиницей не был оформлен законодательно, книгонош часто привлекали к ответственности за антиправительственные издания.

Департамент полиции не доверял судам, поэтому в 1890 году были ограничены их функции, а дела, которые касались антиправительственного печати, передавались администрации. Полиция, таможня и другие учреждения, о выявленных преступлениях должны были сообщить прокурору Виленской или Варшавской судебной палаты и главе жандармского управления соответствующей губернии (в Сувалкской губернии — в уездные жандармские управлении). В допросах, которые проводили жандармские офицеры, принимали участие прокурор окружной судебной палаты или его помощник. По окончании суда прокурор окружного суда представлял дело на рассмотрение прокурору Виленской или Варшавской судебной палаты. Там принималось заключение, согласованное с генерал-губернатором, и отсылалось к министру юстиции который совместно с министром иностранных дел готовили обвинительный приговор, предлагали наказание и представляли его на утверждение царю. Просмотрев предлагаемое заключение, царь утверждал или менял наказание. Его решение было окончательным.

В случаях, когда среди конфискованной у книгоношей и хранителей литовской печати не было так называемых антиправительственных изданий, а у задержанных забирали только религиозную литературу, советы по сельскому хозяйству или художественные произведения, процедура определения вины была проще, а наказания — более умеренными. Конфискованные вещественные доказательства и их список, а также протокол таможни и полиции присылали губернатору. Рассмотрев предложение губернатора, генерал-губернатор определял окончательное наказание. Экспертам, определявший категорию печатного издания как доказательства, то есть тем, кто определял, является издание антиправительственным или нет, чаще всего был Виленский отдельный цензор по зарубежной цензуре или переводчик губернского жандармского управления.

Царская власть выплачивало пограничникам специальные премии: за каждую книгу 10 копеек, за пуд газет или других изданий — 10 рублей[5]. Разоблачённые книгоноши наказывались, например Винцас Юшка, задержанный 30 декабря 1894 года с запрещенной литературой, был осужден на 2 года лишения свободы и на года 3 ссылки в Вологодском губернию[Комм. 1].

Против книгонош боролась не только российские официальные лица, но и немецкие. Так, при содействии людей, которые преследовали книгонош и прусской полиции шестеро переносчиков были схвачены и переданы российской стороне. В 1897 году немецкий кайзер Вильгельм II и российский царь Николай II обсуждали на переговорах в Петербурге планы совместной работы на российско-прусской границе[6].

Различные социальные группы по-разному были представлены в движении за сохранение литовского печати. Современные исследования показывают, что пострадала где 1584 книгоноша: 52 были сосланы в Сибирь и северные губернии европейской России, 89 попали в тюрьму и позднее были высланы в соседние губернии, 866 были задержаны и отбыли срок в местных тюрьмах и милицейских участках, 21 получили финансовые взыскания, 478 были оправданы и 78-ми человеком даровал царь различными манифеста [9] .

Масштаб дела показывают даже царские статистики. Так, Виленский генерал-губернатор Петр Святополк-Мирский в своем отчете за 1902—1903 годов писал:

|

На таможне литовских книг изъято: в 1891—1893 годах — 37718, в 1894—1896 годах — 40 335, в 1897—1899 годах — 39 024, в 1900—1902 годах — 56182, а в 1903 году — 23 079.[7] |

|

Итоги деятельности

Всего за время запрета печати латиницей было издано около 6 000 000 экземпляров различных изданий (средний тираж букваря составлял 10 000 экземпляров, календаря — 8 000, молитвенника — 7 500; популярная светская книга печаталась средним тиражом 2 500 экземпляров).[8]

Всего за время запрета печати латиницей было издано около 6 000 000 экземпляров различных изданий (средний тираж букваря составлял 10 000 экземпляров, календаря — 8 000, молитвенника — 7 500; популярная светская книга печаталась средним тиражом 2 500 экземпляров).[8]

Возникла разветвлённая сеть нелегальной переправы через границу и распространения книг. Участники контрабанды книг становились профессионалами, для которых это занятие было рискованным, не слишком доходным, но всё же промыслом. Книгоноши часто прятали книги в сене и в поленницах, в гробах с двойным дном. По современным подсчётам, властям удалось конфисковать только около 8—10 % изданных за рубежом и доставлявшихся в Литву книг. С нелегальной печатью было задержано около 2 900 лиц; некоторые из них попадались несколько раз.[9] Пойманные книгоноши жестоко наказывались. Однако и это не останавливало книгонош. Одним из них был Юргис Белинис (Юрий Белинис), которому удавалось ускользнуть из рук жандармов 5 раз.

Запрет на литовскую печать латиницей был снят только в 1904 году.

Движение книгонош, в котором участвовали преимущественно крестьяне, явилось важным элементом борьбы за сохранение национальной самобытности и составной частью литовского национально-освободительного движения второй половины XIX — начала XX века.

Скульптор Юозас Зикарас создал известную статую «Книгоноша» (бронза, 1928—1939).

Книгоноши в культуре

- В Каунасе скульптор Юозас Зикарас создал известную статую «Книгоноша» из бронзы неизвестному распространителю книг. Это одно из наиболее широко известных в Литве скульптурных произведений 30-х годов[10].

- Литовская писательница Даля Гинювене (лит. Dalia Giniuvienė) по случаю 100-летия литовского книгопечатания латинским шрифтом написала книгу о книгоноша «Pašešupio knygnešiai» («Пашешупский книгоноша»). Иллюстрации для нее создала художница Ёлита Бичкене (лит. Jolita Bičkienė)[11].

- В 2011 году в Литве вышел художественный фильм «Книгоноша» (лит. Knygnešystė)[12]. Молодые создатели фильма выразили поддержку идеям свободного распространения информации собственным примером — фильм был не только показан в кинотеатрах, но и выложен в открытый доступ[13].

См. также

Напишите отзыв о статье "Книгоноши"

Примечания

Комментарии

- ↑ Амнистирован 14 мая 1896 года по случаю провозглашения манифеста о коронации Николая II.

Иссточники

- ↑ Владислав Гулевич [newsbalt.ru/analytics/2013/03/vladislav-gulevich-razgrom-rossiey-po/ Разгром Россией польско-шляхетского восстания 150 лет назад поспособствовал сохранению литовцев, как народа] NewsBalt

- ↑ Вячеслав Швед. [web.archive.org/web/20151020160251/kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/almanach/07/07szved.htm Эволюция российской правительственной политики относительно земель Беларуси (1772—1863 г.)] // «Исторический Альманах». Том 7, 2002.

- ↑ Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. — Vilnius: Baltos lankos, 1996. — С. 84. — 360 с. — ISBN 9986-403-69-3.

- ↑ Lossowski, P. Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883—1939. Warszawa: Instytut Wydawnichy Pax, 1985. S. 9 — 10. (польск.)

- ↑ [www.obzor.lt/news/n4805.html Силевич Р. Контрабандисты Литвы XIX века // Обзор, 2012, № 12]

- ↑ Merkys V. Knygnešys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. X. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 306

- ↑ Verba R. Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a. – XX a. pradžioje. Faksimilinis valdininkų ataskaitų ir dokumentų vinkinys. Vilnius: baltos lankos, 2001. L. 210

- ↑ Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. — Vilnius: Baltos lankos, 1996. — С. 287—288. — 360 с. — ISBN 9986-403-69-3.

- ↑ Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. — Vilnius: Baltos lankos, 1996. — С. 290. — 360 с. — ISBN 9986-403-69-3.

- ↑ [www.kultmir.ru/kaunas/skulptura-knigonosha.html Скульптура «Книгоноша»] «Культурный мир»

- ↑ [www.spaudos.lt/Bibliofilas/naujausios_kn_2dalis.htm Аннотация книги с обложкой] (лит.)

- ↑ [www.filmasknygnesys.lt Официальный сайт фильма]

- ↑ [old.filmasknygnesys.lt/Knygnesys_su_angliskais_sub.avi Скачать фильм «книгоноша» с английскими субтитрами]

Ссылки

- [www.countries.ru/?pid=1611 Книгоноши]

- [www.spaudos.lt/Daraktoriai/Rusiska_santrauka_katalogo.htm Книгоноши Литвы в 1864—1904 годах]

- [www.spaudos.lt/Knygnesiai/turinys.htm Apie knygnešius (лит.)]

- [lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Knygne%C5%A1iai Žymūs knygnešiai (лит.)]

- [www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/03/10/zvil_01.html Knygnešių sienelė (лит.)]

- [www.spaudos.lt/Draugija/draugijos_issamiau.htm Lietuvos knygnešio draugija (лит.)]

- [www.slaptai.lt/Tekstai/Valstybes/Lietuva/Lie_skeivys1001.htm Spaudos laisvės ir knygnešystės analizė (лит.)]

| ||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Книгоноши

– Ah! Il m'aime tant! – сказала Элен, которой почему то казалось, что Пьер тоже ее любил. – Il fera tout pour moi. [Ах! он меня так любит! Он на все для меня готов.]Билибин подобрал кожу, чтобы обозначить готовящийся mot.

– Meme le divorce, [Даже и на развод.] – сказал он.

Элен засмеялась.

В числе людей, которые позволяли себе сомневаться в законности предпринимаемого брака, была мать Элен, княгиня Курагина. Она постоянно мучилась завистью к своей дочери, и теперь, когда предмет зависти был самый близкий сердцу княгини, она не могла примириться с этой мыслью. Она советовалась с русским священником о том, в какой мере возможен развод и вступление в брак при живом муже, и священник сказал ей, что это невозможно, и, к радости ее, указал ей на евангельский текст, в котором (священнику казалось) прямо отвергается возможность вступления в брак от живого мужа.

Вооруженная этими аргументами, казавшимися ей неопровержимыми, княгиня рано утром, чтобы застать ее одну, поехала к своей дочери.

Выслушав возражения своей матери, Элен кротко и насмешливо улыбнулась.

– Да ведь прямо сказано: кто женится на разводной жене… – сказала старая княгиня.

– Ah, maman, ne dites pas de betises. Vous ne comprenez rien. Dans ma position j'ai des devoirs, [Ах, маменька, не говорите глупостей. Вы ничего не понимаете. В моем положении есть обязанности.] – заговорилa Элен, переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая то неясность в ее деле.

– Но, мой друг…

– Ah, maman, comment est ce que vous ne comprenez pas que le Saint Pere, qui a le droit de donner des dispenses… [Ах, маменька, как вы не понимаете, что святой отец, имеющий власть отпущений…]

В это время дама компаньонка, жившая у Элен, вошла к ней доложить, что его высочество в зале и желает ее видеть.

– Non, dites lui que je ne veux pas le voir, que je suis furieuse contre lui, parce qu'il m'a manque parole. [Нет, скажите ему, что я не хочу его видеть, что я взбешена против него, потому что он мне не сдержал слова.]

– Comtesse a tout peche misericorde, [Графиня, милосердие всякому греху.] – сказал, входя, молодой белокурый человек с длинным лицом и носом.

Старая княгиня почтительно встала и присела. Вошедший молодой человек не обратил на нее внимания. Княгиня кивнула головой дочери и поплыла к двери.

«Нет, она права, – думала старая княгиня, все убеждения которой разрушились пред появлением его высочества. – Она права; но как это мы в нашу невозвратную молодость не знали этого? А это так было просто», – думала, садясь в карету, старая княгиня.

В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу (который ее очень любил, как она думала) письмо, в котором извещала его о своем намерении выйти замуж за NN и о том, что она вступила в единую истинную религию и что она просит его исполнить все те необходимые для развода формальности, о которых передаст ему податель сего письма.

«Sur ce je prie Dieu, mon ami, de vous avoir sous sa sainte et puissante garde. Votre amie Helene».

[«Затем молю бога, да будете вы, мой друг, под святым сильным его покровом. Друг ваш Елена»]

Это письмо было привезено в дом Пьера в то время, как он находился на Бородинском поле.

Во второй раз, уже в конце Бородинского сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.

Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было.

Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль.

Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.

Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.

Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.

– Да ты из каких будешь? – вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?

– Я? я?.. – сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. – Я по настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.

– Вишь ты! – сказал один из солдат.

Другой солдат покачал головой.

– Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! – сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.

Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.

– Тебе куды надо то? Ты скажи! – спросил опять один из них.

– Мне в Можайск.

– Ты, стало, барин?

– Да.

– А как звать?

– Петр Кириллович.

– Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем. В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.

Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.

– Ваше сиятельство, – проговорил он, – а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!

– Ах да, – сказал Пьер.

Солдаты приостановились.

– Ну что, нашел своих? – сказал один из них.

– Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! – сказали другие голоса.

– Прощайте, – сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.

«Надо дать им!» – подумал Пьер, взявшись за карман. – «Нет, не надо», – сказал ему какой то голос.

В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.

«Слава богу, что этого нет больше, – подумал Пьер, опять закрываясь с головой. – О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они… они все время, до конца были тверды, спокойны… – подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они – эти странные, неведомые ему доселе они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.

«Солдатом быть, просто солдатом! – думал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? – подумал Пьер. – Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.

«Рассветает, – подумал Пьер. – Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто то говорил или сам передумывал Пьер.

Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога, – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они, не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.

– Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

– Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, – повторил какой то голос, – запрягать надо, пора запрягать…

Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено.

Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.

Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.

Х

30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.