Колониальная история США

Колониальная история США покрывает период от начала европейской колонизации Америки, в особенности английской колонизации, до декларации независимости в 1776 году. В конце XV века Англия, Шотландия, Франция, Швеция, Испания и Нидерланды начали колонизацию Северной Америки. Многие колонии, например, широко известная колония Роанок, были оставлены или бесследно исчезли, но некоторые оказались успешными. Первые европейские колонисты происходили из разных социальных слоев и религиозных конфессий. Аристократы постоянно в Америке не селились, в основном перебирались за океан авантюристы, военные, фермеры и торговцы. Англичане Джеймстауна и Новой Англии, голландцы из Новых Нидерландов, финны и шведы из Новой Швеции прибывали в Новый Свет и строили свои колонии, каждую со своей уникальной культурой, особой социальной структурой, экономикой, политикой и религией.

Историки в основном выделяют четыре региона, в которых формировался современный восток США: Новая Англия на севере, колонии на берегах Чесапикского залива на юге, Средние колонии на атлантическом побережье между ними и колонии, образовавшиеся южнее Чесапикского залива. Некоторые авторы выделяют также пятый регион, фронтир, не имеющий выхода к океану и не обособленный политически[1]. Большая часть местного индейского населения к началу колонизации уже вымерла из-за новых для него болезней, занесенных в Америку мореплавателями и миссионерами ещё до конца XV века.[2].

Содержание

Цели колонизации

По сравнению с местным населением, европейские колонисты были значительно лучше вооружены и имели опыт европейского культурного развития. Испанцы и португальцы к этому времени только что вышли из длительного периода реконкисты, в ходе которого обрели опыт завоеваний и освоения новых территорий. Их армии были готовы к продолжению боевых действий и искали новых трофеев, а их флот был приспособлен для океанских плаваний. Некоторые другие европейские нации также умели строить океанские суда, но были не столь опытны в колонизации новых земель и отставали в строительстве своих колониальных империй. Однако англичане имели существенное преимущество в том, что их колонии были преимущественно частными инвестиционными предприятиями и требовали существенно меньшей поддержки со стороны своего правительства[3].

Испанские колонии

Значительная часть современных США ранее была под контролем Испании, в том числе: территории к западу от реки Миссисипи, Луизиана, Флорида, а также часть современных штатов Миссисипи и Джорджия.

Флорида

Во Флориде Испания с XVI века имела несколько небольших форпостов, важнейший из которых, Сент-Огастин (Флорида), основанный в 1565 году, был несколько раз атакован и сожжен, но отстраивался вновь и остался первым из ныне существующих постоянным поселением европейцев на территории США. В частности, во время войны за испанское наследство англичане из Южной Каролины в 1702 и 1704 годах предприняли два широкомасштабных вторжения во Флориду, разрушив всю систему испанских фортов и миссий. За ними пришли индейцы племени ямаси, угнавшие в рабство практически все местное население[1]. В середине того же XVIII столетия Флорида пережила вторжение семинолов, истребивших остатки местных индейских племен. Когда в 1763 году полуостров был передан под контроль Великобритании, здесь проживало лишь около 3000 испанцев, которые вскоре покинули страну. Даже после возвращения Флориды Испании в 1783 году испанцы больше не хотели селиться в этих краях, и в 1819 году Флорида перешла во владение США[4].

Нью-Мексико

В течение XVI века испанцы активно исследовали юго-запад современных США. Одним из наиболее значительных путешественников того времени был Франсиско Васкес де Коронадо, чья экспедиция проследовала по территориям современных штатов Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Оклахома и Канзас. Однако эта экспедиция была чисто исследовательской и никаких попыток основания постоянных поселений не предпринимала. Первым испанским поселением в Нью-Мексико стал Сан-Хуан, основанный Хуаном де Оньяте в 1598 году. Несколько позднее, около 1609 года был основан город Санта-Фе (Нью-Мексико). Вторая волна испанской колонизации началась в 1692 году после восстания индейских племен Пуэбло, на время изгнавших испанцев со своей земли. Новый губернатор Диего де Варгас восстановил здесь власть Испании, которая, несмотря на притязания со стороны Франции, Техаса и США, держалась затем более двух столетий, до провозглашения независимости Мексики и прихода американских войск в 1846 году. Многие местные жители до сих пор владеют своими землями по праву, закрепленному за ними ещё испанским правительством[1][5].

Калифорния

Испанские суда плавали вдоль берегов Калифорнии, начиная с XVI века, но постоянных испанских поселений в то время здесь не было. Лишь во второй половине XVIII века в прибрежных регионах началось строительство первых испанских миссий, городков и ранчо. Первой из них была миссия Сан-Диего де Алькала, основанная францисканским миссионером Хуниперо Серра в 1769 году[5] Система католических миссий, которые располагались в одном дне пути одна от другой, перемежались фортами (presidios) с испанскими гарнизонами или городками (pueblos) под испанским управлением, расположенными вдоль побережья Тихого океана. Кроме водного пути их соединяла дорога по суше, El Camino Real (королевская дорога), впоследствии превращенная в первое калифорнийское шоссе[6]. К 1820 году эта цепь прибрежных поселений на севере достигала бухты Сан-Франциско, но вглубь континента испанская власть простиралась не более, чем на 50 км, а далее начинались владения индейских племен общей численностью, по некоторым оценкам, до 200—250 тысяч человек. После провозглашения независимости мексиканское правительство выслало всех миссионеров и закрыло миссии[6], а земли передало под ранчо для разведения овец и крупного рогатого скота. К 1840-м годам испанское население Калифорнии (Californios) достигало около 10000 человек.

Новые Нидерланды

Новые Нидерланды (нидерл. Nieuw-Nederland), голландская колония, основанная в 1614 году на территории современного штата Нью-Йорк и некоторых прилегающих к нему территорий. Максимальная численность её европейского населения достигала 10000 человек. Голландцы установили здесь патронатную систему крупного землевладения. Патрон (patroon) — владелец или глава некоторой частной компании — имел на своей земле права феодального сеньора. Кроме того, голландцы ввели в Америке религиозную толерантность и свободу торговли. Главный город колонии, Новый Амстердам, был основан в 1625 году в южной части острова Манхэттен. В 1664 году он был впервые захвачен англичанами, а в 1674 году окончательно присоединен к английским колониям и переименован в город Нью-Йорк. Тем не менее, голландские землевладельцы остались под британским управлением и до 1820-х годов поселения в долине реки Гудзон сохраняли облик типичный для Нидерландов[7][8].

Новая Швеция

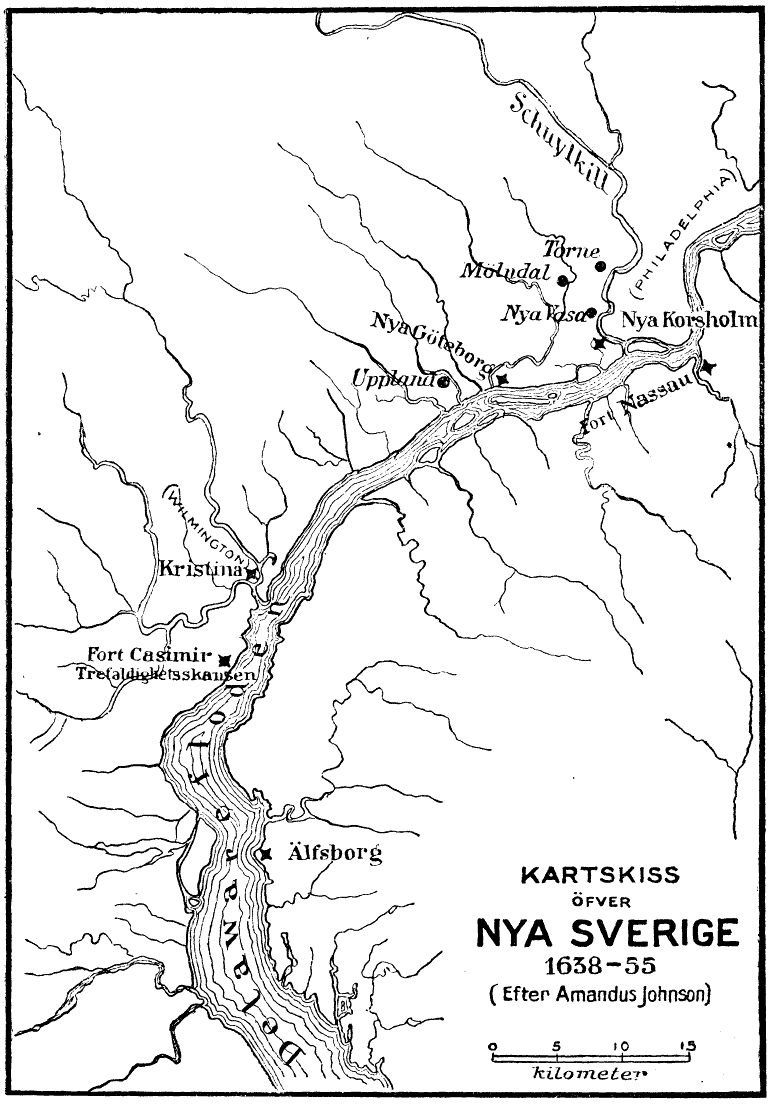

Колония Новая Швеция (швед. Nya Sverige) существовала в 1638—1655 годах в долине реки Делавэр. Центром её был Форт Кристина. В 1655 году она была захвачена голландцами и присоединена к Новым Нидерландам, а шведское культурное наследие вскоре исчезло[1][9].

Новая Франция

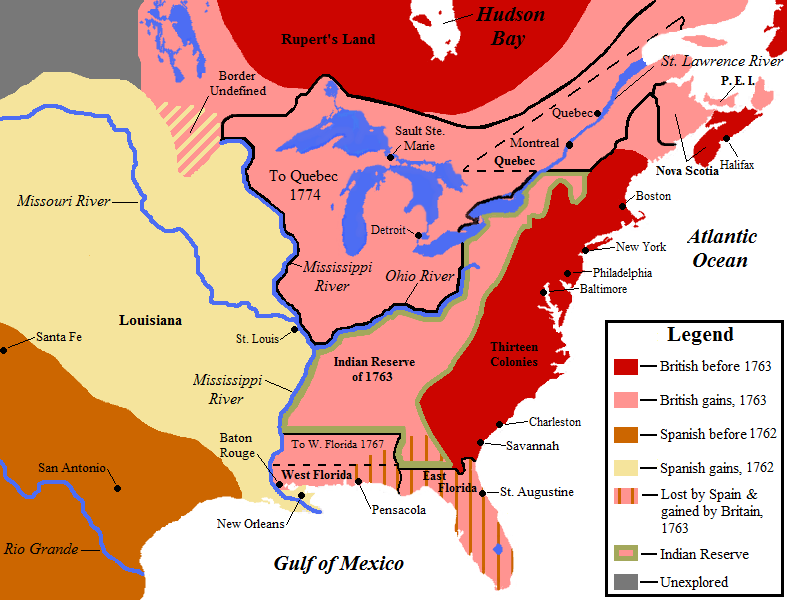

Обширная по площади, но редко населенная французская Америка вначале частями, а в 1763 году — по итогам Семилетней войны — практически полностью была присоединена к владениям других европейских держав, в основном, Великобритании. В 1803 году та часть бывшей Новой Франции, которая отошла к Испании, перешла под контроль США в результате Луизианской покупки.

Русские колонии

Россия исследовала регион, который позже стал известен как Аляска, начиная со второй Камчатской экспедиции 1730-1740-х годов. Первое русское поселение в Америке было основано в 1784 году Г. И. Шелиховым[10]. Им же совместно с Н. П. Резановым была основана Российско-Американская Компания для торговли мехами. В 1867 году после продажи Аляски США почти все русские покинули Америку за исключением некоторых миссионеров Русской православной церкви[11].

Британские колонии

Британская колонизация Америки началась в XVII веке. Её основными мотивами были поиски выгодного вложения финансов, бегство из перенаселенной Европы или от преследований на религиозной почве. Первыми колонистами были преимущественно наемные работники, молодые люди, завербованные для участия в заокеанских экспедициях и ищущие места для устройства своей жизни в новых условиях, где нет столь высокой конкуренции, как на родине[12]. Кроме того, британские власти сослали в американские колонии около 50 тыс. осужденных за различные преступления[13].

Британская колонизация Америки началась в XVII веке. Её основными мотивами были поиски выгодного вложения финансов, бегство из перенаселенной Европы или от преследований на религиозной почве. Первыми колонистами были преимущественно наемные работники, молодые люди, завербованные для участия в заокеанских экспедициях и ищущие места для устройства своей жизни в новых условиях, где нет столь высокой конкуренции, как на родине[12]. Кроме того, британские власти сослали в американские колонии около 50 тыс. осужденных за различные преступления[13].

Регион Чесапикского залива

Виргиния

Первым успешным постоянным английским поселением в Америке стал Джеймстаун, получивший своё название в честь правившего в то время короля Джеймса (Якова) I. Он был основан в 1607 г. близ Чесапикского залива представителями частной Лондонской Виргинской компании, финансировавшей поиски в Америке золота. Хотя золота не нашли, колония пережила трудный период адаптации, когда смертность от голода, болезней и военных столкновений с индейцами была чрезвычайно высока. Коммерческий успех предприятия был достигнут благодаря разведению табака для экспорта в Европу. К концу XVII в. это привлекло в колонию богатых людей, основавших обширные плантации с широким применением рабского труда[14][15].

Мэрилэнд

Берега Чесапикского залива уже были исследованы и частично заселены выходцами из Виргинии, когда в 1634 г. прибыли новые колонисты во главе с Келициусом Калвертом, целью которых было основание колонии для католиков, которые в протестантской Англии стали преследуемым религиозным меньшинством. Хотя временами управление Мерилэндом переходило к короне, влияние семьи Калвертов, баронов Балтиморов, сохранялось здесь до конца XVIII в.

Новая Англия

Пуритане

Пуритане, создавшие английские колонии в бухте Массачусетс, представляли собой религиозное меньшинство, эмигрировавшее из Англии, чтобы основать собственную церковь, очищенную от предрассудков церкви традиционной, как англиканской, так и католической. Их первая группа, называемая отцы-пилигримы, прибыла в 1620 г. на знаменитом корабле «Мейфлауэр» и основала Плимутскую колонию (в будущем город Плимут (Массачусетс). К 1640 г. в Плимуте, Бостоне и их окрестностях поселилось около 20 тыс. пуритан. Основанное ими общество было чрезвычайно религиозным, замкнутым и необычным по своему политическому устройству, что до сих пор оказывает существенное влияние на политику и культуру США[16]. В частности, подписанное пилигримами Мэйфлауэрское соглашение, заложило не только основы самоуправления их колонии, но и всей будущей государственности США, а идеи американской исключительности во многом восходят именно к пуританской религиозной традиции.

Экономика Новой Англии была основана на фермерском хозяйстве, ориентированном на самообеспечение, а не на товарном производстве, как на юге[17]. Тем не менее, здесь также развивалось кораблестроение, чему способствовало присутствие значительных лесных массивов, в то время как в Англии к тому времени леса почти исчезли, и возможности для кораблестроения на Британских островах были ограничены[18].

Другие колонии Новой Англии

Религиозная нетерпимость пуритан вскоре привела к изгнанию из колонии ряда религиозных общин, в частности, возглавляемой Роджером Уильямсом, призывавшим к толерантности, отделению церкви от государства и окончательному разрыву с англиканской церковью. В результате община Уильямса основала по соседству новую колонию Род-Айленд[19].

Другой колонией, возникшей к югу от Массачусетской, стала «Речная колония», основанная в устье реки Коннектикут. Позже она была оформлена как колония (после провозглашения независимости — штат) Коннектикут.

В правление короля Якова II колонии Новой Англии на несколько лет были объединены в доминион под управлением губернатора, назначенного правительством. Ликвидация самоуправления вызвала серьёзное недовольство колонистов, вылившееся во время Славной революции в Англии в открытый бунт[20].

Средние колонии

Современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр стали английскими колониями к концу XVII в. С самого начала они были заселены выходцами из разных стран Европы, так как на значительной части этого региона ранее уже существовали голландские колонии Новые Нидерланды, а для заселения территорий Пенсильвания и Делавэр колонистов рекрутировали не только в Великобритании, но и в континентальной Европе. Особенно много поселенцев прибыло сюда из Германии[18]. Крупнейшими центрами Средних колоний стали Нью-Йорк и Филадельфия.

Крайний Юг

В колониальную эпоху южными колониями считались те, которые расположены в регионе Чесапикского залива (Виргиния, Мэриленд, иногда к им причисляли и Делавэр) и возникшие позже к югу от них (Каролина, впоследствии разделенная на Северную и Южную, а также Джорджия)[18].

Каролины

Из колоний крайнего Юга Каролина возникла первой. Вначале это было частное владение, принадлежащее группе «лордов-владельцев», которые получили земельную собственность в Америке от короля Карла (Чарльза) II в 1663 г. До 1670 г. она оставалась официально незаселенной (хотя в регионе, пограничном с Виргинией, незаконно селились виргинцы). Наконец, экспедиция, финансированная лордами-владельцами, прибыла в Америку и основала город Чарльстон, получивший своё название в честь короля (первоначально Charles Town, город Чарльза). Первые поселенцы прибыли из английской колонии на острове Барбадос и привезли с собой культуру выращивания сахарного тростника вместе с африканскими рабами, работавшими на плантациях. К началу XVIII в. в Каролине было введено выращивание риса, также завезенного из Африки[18]. В результате население оказалось многонациональным. Кроме англичан из Виргинии и с Барбадоса, а также американских индейцев здесь оказались африканцы и гугеноты, изгнанные из Франции правительством Людовика XIV. Колония, оказавшаяся неподалеку от испанской Флориды, участвовала в войнах короля Вильгельма и королевы Анны. В 1715 г. война с индейцами племени ямаси поставила её на грань выживания. К 1729 г. лорды-владельцы, неспособные далее обеспечивать защиту колонии от внутренних и внешних угроз, вынуждены были уступить свои земли короне[18].

Джорджия

Для защиты Каролины от испанцев член британского парламента Джеймс Оглторп предложил организовать ещё одну колонию военизированного типа на пограничной территории между английскими и испанскими владениями и заселить её англичанами, приговоренными к тюремному заключению за долги. Первые колонисты были отправлены в Джорджию в 1733 г.[18]

Флорида

В 1763 г. по итогам Семилетней войны Великобритания получила от Испании права на Флориду. Во время американской революции Флорида оставалась верной британской короне и в 1783 г. была возвращена Испании в обмен на Багамские Острова. Но испанцы больше не хотели там селиться, и в 1819 г. уступили территорию США[1].

Управление британскими колониями

Каждая британская колония имела своего представителя в Лондоне (колониального агента).

К 1776 г. в колониях существовало три основных формы управления: провинциальное, частное и по королевскому патенту. Все три формы были подчинены правительству короля и не имели прямого отношения к парламенту.

Провинциальное управление

Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир, Виргиния, Каролины и Джорджия были провинциальными колониями. Они управлялись губернатором, которого назначал король. Как губернатор, так и его помощники, состояли на жаловании от британского правительства. Они могли созывать местное представительное собрание, состоящее по образцу парламента из двух палат, верхней — совета при губернаторе, и нижней — ассамблеи представителей колонистов. Губернатор обладал правом вето, а также мог отложить утверждение решений ассамблеи или вообще её распустить. В любом случае решения ассамблеи не должны были противоречить английскому законодательству.

Частные колонии

Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси и Мэриленд были частными владениями. Они управлялись в целом так же, как и королевские, но губернатора назначал не король, а лорд-владелец[21].

Патент

Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут управлялись патентовладельцами. Их органы самоуправления были организованы в соответствии с королевским патентом, который давал им право на территории и самоуправление через представительные органы. Патент здесь играл роль конституции и разделял законодательную, исполнительную и судебную власти[22].

Политическая культура

Существовавшая в колониях политическая структура привлекала одаренных молодых людей к политической активности[23].

Во-первых, в отличие от Британских островов, где правом голоса обладало в то время не более 1 % населения, в колониях каждый свободный местный житель имел право голосовать[24][25][26].

Во-вторых, представительные органы колонистов принимали решения по существенно большему кругу вопросов[27]. Они распределяли земельные владения, коммерческие субсидии, налогообложение, следили за состоянием дорог, таверн и школ, принимали решения о поддержке бедноты[28]. Колонисты подчинялись не отсутствующему лорду, а решениям местных судей и присяжных. Это вскоре привело к распространению профессии юриста, активное участие которых в политической жизни впоследствии стало характерной чертой американской революции[29].

В-третьих, американские колонии были в XVIII в. уникальным местом, где местные законы принимали представители столь разных этнических и религиозных сообществ. В то время как в Европе власть принадлежала аристократам и церкви, в Америке политическая культура учитывала интересы многочисленных экономических, социальных, религиозных этнических групп или сообществ, объединённых по географии расселения, в том числе купцов, крупных и мелких землевладельцев, ремесленников, прихожан англиканских, пресвитерианских, лютеранских церквей, квакеров, англичан, немцев, голландцев, шотландцев, ирландцев, местных уроженцев и других групп, выделяющихся среди всех остальных[30].

Наконец, в колониях сложились политические ценности республиканского самоуправления, подчеркивающие гражданское равноправие и осуждающие аристократизм, коррупцию и роскошь[31][32]. В конце XVIII в. они и привели колонии к революции.

В конце XVIII в. в Америке ещё не было стабильных политических партий. Группы влияния выделялись в виде фракций местных ассамблей, которые вели бесконечные споры с губернаторами[33]. Кроме того, национальные меньшинства, особенно многочисленные у ирландцев[34] и немцев[35], заселявших целые города и округа, также голосовали избирательными блоками и продвигали своих представителей в ассамблеи[36]. Энтокультурные особенности были наиболее заметны в Пенсильвании, где влияние квакеров в 1756-76 гг. постепенно слабело, а политическая сила пресвитерианских общин ирландцев и шотландцев, составивших избирательный блок с немцами, — возрастала[37].

Объединение британских колоний

Война за Австрийское наследство

Одним из первых событий, которые впоследствии привели к объединению прежде разрозненных британских колоний в Америке в единое государство, стала война за австрийское наследство, в США известная также как война короля Георга (1740—1748 гг.). Хотя большая часть военных действий происходила в Европе, Новая Англия и Нью-Йорк также стали театром войны между англичанами и французами, в которой участвовали их индейские союзники.

На конгрессе колонистов в Олбани 1754 г. Бенджамин Франклин предложил создать общий совет для выработки решений, касающихся организации совместной обороны и политики в отношении индейцев. Хотя это предложение было отвергнуто как ассамблеями колоний, так и королём Георгом II , оно стало одной из первых попыток объединения английских колоний в Америке[38].

Франко-индейская война

Франко-индейская война (1754—1763 гг.) составляла часть глобального военного конфликта между европейскими колониальными державами, известного как Семилетняя война. В то время как прежде войны начинались в Европе и затем распространялись на колонии, на этот раз первые выстрелы прозвучали в Северной Америке. Одним из поводов к Семилетней войне стала нараставшая конкуренция между англичанами и французами за колонизацию региона Великих озёр и бассейна реки Огайо[39]. Значимость американских колоний для Англии на тот момент была такова, что британский премьер-министр Уильям Питт Старший принял решение выиграть эту войну любой ценой, и в результате Америка впервые стала одним из театров мировой войны.

В ходе военных действий, в которых активно участвовали и ополченцы из числа колонистов, им нередко приходилось делать далекие переходы и воевать плечом к плечу с такими же американцами из других колоний, с которыми они в мирной жизни никаких отношений не поддерживали. Ополченцы (в частности, Джордж Вашингтон) получили опыт боевых действий, который впоследствии пригодился им в ходе войны за независимость. Опыт кооперации получили, наконец, и местные органы самоуправления[39]

По Парижскому договору 1763 г. Франция лишилась всех своих владений на Североамериканском континенте, которые были разделены между Великобританией и Испанией. Кроме того, Англия получила также испанскую Флориду. Главная военная угроза британским колониям в Северной Америке была ликвидирована. Однако одновременно у колонистов исчезла и необходимость в британском военном присутствии, в то время как английское правительство решило возложить все финансовые издержки войны на колонии, что стало одной из причин приближения американской революции[39].

Связи с Британской империей

Хотя колонии существенно отличались одна от другой, все они входили в Британскую империю, и не только формально. Сложившаяся в течение двух столетий американская элита Бостона, Нью-Йорка, Чарльстона и Филадельфии считала себя британской. Хотя многие её представители никогда не были на Британских островах, английский стиль в одежде, этикете и даже танцах считался эталонным. Богатые особняки строили в георгианском стиле, местная мебель копировала образцы Чиппендейла, а образованные люди участвовали в европейской интеллектуальной жизни и, в частности, в движении Просвещения. Многие местные жители считали как минимум портовые города английской Америки британскими[40].

Политическая структура

Даже в особенностях структуры самоуправления колоний проявлялись связи политической жизни между колониями и метрополией. Многие колониальные политические лидеры придерживались взглядов британской парламентской оппозиции, которая в то время состояла из вигов. Сама структура органов самоуправления копировала аналогичные структуры, предусмотренные британской конституцией. Губернатор по своему положению соответствовал королю, его совет — палате лордов, а колониальные ассамблеи — палате общин. Многие колониальные законы были взяты непосредственно из английского права, и до сих пор законодательство США генетически происходит из английской системы общего права. В конце концов, споры вокруг политических идеалов, в особенности, политического представительства и республиканского правления привели к американской революции[41].

Торговля

Ещё одна особенность, объединяющая все колонии, представляла собой зависимость от британского импорта. Быстрое развитие экономики Великобритании в XVIII в. ориентировало её производство на экспорт, и колонии стали важным рынком сбыта британских товаров. Только между 1740 и 1770 гг. импорт британских товаров в Америку вырос на 360 %. В результате в колониях сформировалась единая структура потребительского рынка[40]. Во время революции это стало причиной для ряда протестных действий, таких как бостонское чаепитие.

Противостояние с метрополией

Объединяющим фактором для американских колоний стало и противостояние с метрополией, в которое они втянулись после принятия в 1763 г. Королевской декларации, ограничивающей права всех колоний на операции на территориях, отвоеванных у Франции в результате Франко-индейской войны. Все тринадцать британских колоний, растянувшихся в течение XVII—XVIII вв. вдоль атлантического побережья, на западе граничили с этими новыми территориями по горам Аппалачи. Согласно Королевской прокламации эти горы стали теперь препятствием для дальнейшей экспансии на фронтир. Недовольство колонистов было ещё подогрето законами о все новых налогах, которыми их облагали в пользу Великобритании, например, по Акту о гербовом сборе 1765 г.

Колониальный образ жизни

Новая Англия

Пуритане жили самоуправляемыми коммунами, состоявшими преимущественно из фермеров и их семей. Земля принадлежала мужчинам, которые распределяли её между собой пропорционально социальному статусу. Тем не менее, некоторое землевладение, достаточное для содержания семьи, доставалось каждому белому мужчине, если он не состоял у кого-то на службе и не был осужден за какие-либо преступления. Кроме того, каждый землевладелец имел право голоса на городском собрании, которое принимало решения о сборе налогов, строительстве дорог и выбирало городскую администрацию.

Пуританская церковь не была автоматически доступна для всех местных жителей, поскольку, по мнению пуритан, не все люди предназначены для спасения. Прихожанами становились лишь те, кто был избран и принят конгрегацией. «Избранными» или «святыми» было лишь около 40 % населения Новой Англии.

Фермеры

Фермер Новой Англии, как и британский фермер того времени, обладал всей полнотой власти как над своим имуществом, так и над семьей. Выходя замуж, английская женщина отказывалась не только от своей девичьей фамилии, но и от имущества, которое переходило к мужу, а также от юридического статуса и права на участие в политической жизни, даже если она становилась вдовой. Роль женщин состояла только в содержании домашнего хозяйства и уходе за мужем и детьми. Обычно замуж выходили в возрасте 20-25 лет и в семье в среднем было до 6-8 детей. В обязанности женщин входило не только приготовление пищи, но и прядение, и вязание, изготовление масла, свечей и мыла.

Когда сыновья подрастали, им обычно помогали обустроить собственные фермы. На свадьбу детям дарили участки земли, скот или хозяйственную утварь, реже деньги. Молодые сами находили себе пару среди своих знакомых, подходящих по возрасту, национальности, вероисповеданию и социальному статусу. Родители обычно не вмешивались, но имели право отвергнуть выбор своих детей.

Жилище, как правило, было деревянным, одноэтажным, с чердаком или мансардой, на основании в виде прочного сруба из тесаных бревен и с печью посредине для приготовления пищи и отопления в зимний период. Внутренние помещения состояли из прихожей, нередко совмещенной с кухней, гостиной, в которой стояла кровать родителей, и столовой, где также выполняли работы на дому. Дети обычно спали в мансарде.

Горожане

Из-за обилия строевого леса в Новой Англии процветало кораблестроение. Верфи и лесопилки были построены в устье почти каждой реки. Их работников и непрерывно растущее сельское население обслуживали ремесленники и торговцы. Кузнецы, краснодеревщики и колесники нередко устраивались в деревнях. Торговцы скупали зерно и прочие местные товары (бочки, кровлю для крыш, поташ…) и продавали импортный товар: одежду, металлические изделия, оконное стекло, сахар и патоку. Поскольку доставка импорта осуществлялась морскими перевозками, их магазины и склады преимущественно располагались в портовых городах. Здесь же и вдоль дорог располагались таверны (в то время совмещенные с гостиницами) и конюшни, обслуживающие транспортную систему. Кроме того, в портовых городах имелись фабрики по производству из патоки, доставляемой из Вест-Индии, гранулированного сахара и рома.

В портах сосредоточивался рыболовный флот. Рыба, лес и продукты деревообработки (в основном, бочки для мелассы и других грузов) экспортировались в Вест-Индию и Европу. Богатые купцы доминировали в социальной жизни Новой Англии. Их двухэтажные дома были построены в георгианском стиле, имели симметричный фасад, специальные помещения для библиотеки, столовой, гостиной и нескольких спален для хозяев, их детей и гостей на верхнем этаже.

Образование и культура

Хотя в ту эпоху образование было преимущественно необязательным и его оставляли на усмотрение родителей, многие религиозные конфессии, в том числе пуритане, имели муниципальные школы, содержащиеся за счет налогоплательщиков. В основном это были церковно-приходские школы и религиозные колледжи, поскольку пуритане считали, что быть грамотным необходимо для изучения Библии. Начальные школы в Новой Англии был обязан содержать каждый городок.

Кроме начальных школ в городах были также частные школы для детей из обеспеченных семей[42]. В средней школе обучалось не более 10 % населения. Основным предметом была грамматика. Большинство мальчиков вместо средней школы получало навыки работы на фермах, помогая родителям, или в качестве подмастерьев у ремесленников. Лишь немногие девочки могли обучаться в немногочисленных женских школах. Чаще они получали домашнее образование или обучались грамоте в компании сверстниц на дому у кого-то из знакомых. Тем не менее, к 1750 году практически каждый мужчина и более 90 % женщин Новой Англии могли читать и писать.

В 1636 году пуританами был основан Гарвардский колледж, а в 1701 году — Коллегиальную школу, ныне Йельский университет. Баптисты организовали свой религиозный колледж (Колледж Род-Айленда, ныне Брауновский университет) в 1764 году, а конгрегационалисты — Дартмутский колледж в 1769 году. Колледж Вильгельма и Марии в Виргинии появился в 1693 году, он считался англиканским. В колледжах готовили религиозных деятелей, юристов и врачей. Факультетов в них первоначально не было, и все студенты получали одинаковое образование, состоявшее в изучении латинского и греческого языков, математики, истории, философии, логики, этики, риторики и основ естествознания. Первые медицинские институты появились в конце XVIII века в Нью-Йорке и Филадельфии[43].

В XVIII веке в Новой Англии издавали журналы, публиковали памфлеты, книги и сборники религиозных гимнов. В частности, в 1702 году была издана книга известного американского проповедника Коттона Мэзера Magnalia Christi Americana (Великие труды Христа в Америке). В 1754 году вышла в свет философская работа Джонатана Эдвардса «Внимательное и точное исследование взглядов о свободе воли». Эдвардс считается лидером американского движения, называемого Великое пробуждение. Театральные пьесы и слишком вольные по содержанию или недостаточно религиозные сочинения в пуританской Новой Англии были под запретом.

Религия

В отличие от метрополии, в колониях англиканская церковь не была официальной[44]. Первоначальный религиозный фанатизм пуритан постепенно также был ослаблен новыми иммигрантами. Поэтому движение Великого пробуждения, распространившееся в 1730—1740 годах, привело к укреплению религиозности населения и распространению влияния религиозных конфессий[45]. Для укрепления своих позиций и подготовки новых кадров церковнослужителей, Джордж Уайтфильд и другие сторонники этого движения организовали ряд новых колледжей, в том числе Принстонский университет[46].

Средние колонии

В противоположность Новой Англии на территории колоний Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания прирост населения, не ограниченный по конфессиональному признаку, был обеспечен преимущественно иммиграцией из Европы. К 1750 г. здесь проживало около 300 тысяч человек. Только из Германии и Ирландии прибыло по 50-60 тысяч новых жителей. Основатель и владелец колонии Пенсильвания Уильям Пенн привлек британских квакеров и других иммигрантов своей политикой религиозной толерантности и бесплатными раздачами земельных владений с правом перепродажи.

Этническое разнообразие

В Средних колониях разнообразие архитектуры отражало пестрый этнический состав населения. В Нью-Йорке и Олбани здания в основном были построены в голландском стиле, с кирпичным экстерьером и высокими щипцами над боковыми стенами. Многие голландские церкви в плане восьмиугольные. Этнические немцы и валлийцы строили свои дома из бутового камня, как это принято у них на родине, не используя в качестве строительного материала лес, в изобилии растущий вокруг. До 80 % домов в Пенсильвании целиком построены из камня. В то же время ирландцы использовали лес для сооружения своих бревенчатых хижин.

Аналогично была разной и обстановка внутри дома. Квакеры, селившиеся в сельской местности, предпочитали мебель простую и непритязательную: столы, стулья, шкафы, но изысканно отделывали стены дома. Квакеры-горожане имели гораздо более прихотливую мебель. Одним из крупнейших центров производства мебели была Филадельфия, где проживали её потребители, богатые купцы. В том числе здесь изготовляли элегантные письменные столы и высокие комоды, которые немецкие краснодеревщики покрывали тонкой резьбой с изображением цветов и птиц. Немецкие гончары продавали горшки, кувшины и тарелки как в элегантном, так и в традиционном стиле.

Этнические различия касались и отношений между полами. Среди пуритан Новой Англии женщин не было принято привлекать к полевым работам, а в немецких общинах Пенсильвании женщины работали и в поле, и в конюшнях. Немцы и голландцы предоставляли женщинам больше имущественных прав, в том числе их женщины могли составлять завещания о наследовании принадлежащего им имущества.

Доля белых колонистов, иммигрировавших с Британских островов (англичан, шотландцев, ирландцев и валлийцев), в конце XVIII в. составляла в Америке около 85 %. Примерно 8,8 % местных жителей были этническими немцами, а 3,5 % — голландцами.

Фермерство

Этническое разнообразие Средних колоний сказывалось, в том числе, и на сельскохозяйственной практике. В частности, этнические немцы на пашне предпочитали использовать волов, а не лошадей, а шотландцы и ирландцы преимущественно разводили свиней и сеяли кукурузу. В Ирландии преобладали мелкие землевладения, и жители этой страны старались извлечь из земли максимум возможного, а кукуруза давала одновременно зерно для людей и корм для скота.

До 1720 г. регион производил преимущественно муку и зерновые для экспорта в Вест-Индию. Дополнительной статьей экспорта были меха, которые выменивали у индейцев. В период между 1720 и 1770 г., когда население Европы быстро росло, цены на зерно там повысились вдвое, и объём экспорта зерновых в Европу также вырос. Кроме зерновых в Средних колониях возделывали лён для ирландского производства льняного полотна.

Морские порты

Морские порты Средних колоний выросли, благодаря торговле зерном. К 1750 г. население Филадельфии составляло до 25 000, а Нью-Йорка — до 15 000 человек. В их политической жизни, как и в Новой Англии, доминировали богатые купцы. Половину торговли Филадельфии контролировали около 40 купеческих семей. Большинство населения представляло собой средний класс, состоявший из мелких торговцев, ремесленников, корабелов, мясников, бондарей, портных, кожевенников, пекарей, плотников, каменщиков и работников многих других профессий. Обычно их занятие было семейным бизнесом, в нём участвовали оба родителя и их дети, которые обучались профессиональным навыкам с самого младшего возраста.

На низшей ступени социальной лестницы стояли низкооплачиваемые наемные работники доков, прежде всего грузчики, в том числе чернокожие, как вольнонаемные, так и рабы. К 1750 г. они составляли до 10 % городского населения. Кроме того, в портах всегда были матросы, также частью чернокожие.

Юг

В южных колониях политически доминировали богатые плантаторы-рабовладельцы. К 1750 г. здесь проживало около 650 тысяч человек, из которых 40 % — чернокожих рабов. Они выращивали табак, индиго и рис на продажу, а также для собственного пропитания[47] . Большинство свободных белых людей представляли собой фермеры, владевшие небольшими участками земли и правом голоса[48].

Женщины Юга

Со второй половины ХХ в. американские историки обращали особое внимание на роль женщин в социальной истории[49][50][51]. В первых колониях региона Чесапикского залива белых женщин было очень мало. Население преимущественно состояло из молодых холостяков, навербованных в Европе в качестве наемных работников. После 1619 г. в них стали появляться африканские женщины, но их социальный статус в то время остается предметом споров. Поэтому в большинстве южных колоний XVII в. нормальная семейная жизнь была либо невозможна, либо нестабильна. Наряду с рассеянностью населения на обширных территориях это привело к частому сожительству белых поселенцев с черными рабынями.

Из-за высокой смертности женщины часто становились вдовами, наследуя имущество мужа, которое они вскоре увеличивали, вновь выходя замуж, что способствовало росту их социальной значимости. В XVIII в., когда население стабилизировалось, увеличилось количество детей, но социальный статус женщин упал[52].

Рабы

Работавшие на плантациях табака, риса и индиго чернокожие рабы были завезены из Африки. По закону рабы не имели никаких прав и имущества. Хотя южные колонии были самыми прибыльными в расчете на душу населения (включая рабов), все доходы доставались их господину. В XVI—XVII вв. в Америку отправилось 6 миллионов человек, из которых 60 % были рабами. Ещё 170 000 африканцев было вывезено между 1700 и 1750 гг. К 1750 г. в английских колониях Северной Америки проживало около 250 000 рабов, которые в Каролинах составляли большинство населения. Согласно первой переписи, проведенной после обретения независимости, в США было 697 681 раб и 59 527 свободных жителей чёрной расы.

Напишите отзыв о статье "Колониальная история США"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 Cooke, ed. North America in Colonial Times (1998)

- ↑ Richard Middleton, Colonial America: A History, 1565—1776 (3rd ed. 2002) ch 2

- ↑ Wallace Notestein, English People on Eve of Colonization, 1603-30 (1954)

- ↑ Michael Gannon, The New History of Florida (1996)

- ↑ 1 2 David J. Weber, The Spanish Frontier in North America (2009)

- ↑ 1 2 Andrew F. Rolle, California: A History, 2008.

- ↑ Michael G. Kammen, Colonial New York: A History (1996)

- ↑ John Andrew Doyle, English Colonies in America: Volume IV The Middle Colonies (1907) [books.google.com/books?id=4wYOAAAAIAAJ ch. 1 online]

- ↑ Johnson, Amandus. The Swedes on the Delaware. — 1927.

- ↑ [lcweb2.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfak/mfakrcol.html Meeting of Frontiers: Alaska — The Russian Colonization of Alaska]

- ↑ Hubert Howe Bancroft, The Works Of Hubert Howe Bancroft V33: History Of Alaska, 1730—1885 (1886)

- ↑ Herbert Moller, "Sex Composition and Correlated Culture Patterns of Colonial America, " William and Mary Quarterly Vol. 2, No. 2 (Apr., 1945), pp. 113—153 [www.jstor.org/stable/1923515 in JSTOR]

- ↑ James Davie Butler, "British Convicts Shipped to American Colonies, " American Historical Review 2 (October 1896): 12-33 [www.dinsdoc.com/butler-1.htm online]

- ↑ Alan Taylor, American Colonies,, 2001.

- ↑ Ronald L. Heinemann, Old Dominion, New Commonwealth: A History of Virginia, 1607—2007, 2008.

- ↑ Ernest Lee Tuveson, Redeemer nation: the idea of America’s millennial role (University of Chicago Press, 1980)

- ↑ Anne Mackin, Americans and their land: the house built on abundance (University of Michigan Press, 2006) p 29

- ↑ 1 2 3 4 5 6 James Ciment, ed. Colonial America: An Encyclopedia of Social, Political, Cultural, and Economic History, 2005.

- ↑ Benjamin Woods Labaree, Colonial Massachusetts: a history (1979)

- ↑ James Truslow Adams, The founding of New England (1921) pp 398—431 [books.google.com/books?id=k4eo4r9BFdAC online]

- ↑ John Andrew Doyle, English Colonies in America: Volume IV The Middle Colonies (1907) [books.google.com/books?id=4wYOAAAAIAAJ online]

- ↑ Louise Phelps Kellogg, The American colonial charter (1904) [books.google.com/books?id=2QIGe_0PYqsC online]

- ↑ Patricia U. Bonomi, A Factious People: Politics and Society in Colonial New York (Columbia U.P., 1971) p 281

- ↑ Robert J. Dinkin, Voting in Provincial America: A Study of Elections in the Thirteen Colonies, 1689—1776 (1977)

- ↑ J. R. Pole, "Historians and the Problem of Early American Democracy, " American Historical Review 67 (1962): 626-46

- ↑ Richard R. Beeman, "The Varieties of Deference in Eighteenth-Century America, " Early American Studies: An Interdisciplinary Journal, Volume 3#2 Fall 2005, pp. 311—340

- ↑ Patricia U. Bonomi, A Factious People: Politics and Society in Colonial New York (Columbia U.P., 1971) pp 281-2

- ↑ Cooke, Encyclopedia of the North American Colonies (1993) vol 1 pp 341-62, 391—402; 435-39

- ↑ Anton-Hermann Chroust, The Rise of the Legal Profession in America: Volume 1, The Colonial Experience (1965)

- ↑ Bonomi, A Factious People, p. 282

- ↑ Bonomi, A Factious People, pp 281—286

- ↑ On the historiography, see Alan Tully, "Colonial Politics, " in Daniel Vickers ed. A Companion to Colonial America (Blackwell, 2006) pp 288—310

- ↑ Jack P. Greene, Peripheries and Center: Constitutional Development in the Extended Polities of the British Empire and the United States, 1607—1788 (2008)

- ↑ James Graham Leyburn, The Scotch-Irish: A Social History (1989)

- ↑ Aaron Spencer Fogleman, Hopeful Journeys: German Immigration, Settlement and Political Culture in Colonial America, 1717—1775 (1996).

- ↑ Jack P. Greene, "'Pluribus' or 'Unum?' White Ethnicity in the Formation of Colonial American Culture, " History Now, 1998, Vol. 4 Issue 1, pp 1-12

- ↑ Wayne L. Bockelman, and Owen S. Ireland, "The Internal Revolution in Pennsylvania: An Ethnic-Religious Interpretation, " Pennsylvania History, March 1974, Vol. 41 Issue 2, pp 125—159

- ↑ H. W. Brands, The First American: The Life and Times of Benjamin Franklin (2002)

- ↑ 1 2 3 Fred Anderson, The War That Made America: A Short History of the French and Indian War (2006)

- ↑ 1 2 Daniel Vickers, ed. A Companion to Colonial America (2006), ch 13-16

- ↑ Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (1967); Jack P. Greene and J. R. Pole, eds. A Companion to the American Revolution (2003)

- ↑ Lawrence A. Cremin, American Education: The Colonial Experience, 1607—1783 (Harper, 1972)

- ↑ Cremin, American Education: The Colonial Experience, 1607—1783 (1972)

- ↑ Sydney E. Ahlstrom, A Religious History of the American People (2nd ed. 2004) ch 17-22

- ↑ Sydney E. Ahlstrom, A Religious History of the American People (2nd ed. 2004) ch 18, 20

- ↑ Некоторые историки отрицают концепцию Великого пробуждения: John M. Murrin (June 1983). «[links.jstor.org/sici?sici=0048-7511(198306)11%3A2%3C161%3ANANRMC%3E2.0.CO%3B2-0 No Awakening, No Revolution? More Counterfactual Speculations]». Reviews in American History (The Johns Hopkins University Press) 11 (2): 161–171. DOI:10.2307/2702135.

- ↑ Robert W. Twyman and David C. Roller, eds., Encyclopedia of Southern History (1979). ISBN 0-8071-0575-9.

- ↑ Robert E. Brown and B. Katherine Brown, Virginia, 1705—1786: Democracy or Aristocracy? (1964)

- ↑ Cynthia A. Kierner, "Gender, Families, and Households in the Southern Colonies, " Journal of Southern History, Aug 2007, Vol. 73 Issue 3, pp 643—658

- ↑ On Virginia see Kathleen M. Brown, Good Wives, Nasty Wenches, and Anxious Patriarchs: Gender, Race, and Power in Colonial Virginia (1996) 512pp [www.amazon.com/dp/0807846236/ excerpt and text search]

- ↑ Ben Marsh, Georgia’s Frontier Women: Female Fortunes in a Southern Colony (2007)

- ↑ Lois Green Carr and Lorena S. Walsh, "The Planter’s Wife: The Experience of White Women in Seventeenth-Century Maryland, " William and Mary Quarterly, 34 (October 1977), 542-71 [www.jstor.org/stable/2936182 in JSTOR]

| ||||||||||

Отрывок, характеризующий Колониальная история США

И он посмотрел на Пьера насмешливо вызывающим взглядом. Он, видимо, вызывал Пьера.– Вы шутите, – всё более и более оживляясь говорил Пьер. Какое же может быть заблуждение и зло в том, что я желал (очень мало и дурно исполнил), но желал сделать добро, да и сделал хотя кое что? Какое же может быть зло, что несчастные люди, наши мужики, люди такие же, как и мы, выростающие и умирающие без другого понятия о Боге и правде, как обряд и бессмысленная молитва, будут поучаться в утешительных верованиях будущей жизни, возмездия, награды, утешения? Какое же зло и заблуждение в том, что люди умирают от болезни, без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам лекаря, и больницу, и приют старику? И разве не ощутительное, не несомненное благо то, что мужик, баба с ребенком не имеют дня и ночи покоя, а я дам им отдых и досуг?… – говорил Пьер, торопясь и шепелявя. – И я это сделал, хоть плохо, хоть немного, но сделал кое что для этого, и вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал хорошо, но и не разуверите, чтоб вы сами этого не думали. А главное, – продолжал Пьер, – я вот что знаю и знаю верно, что наслаждение делать это добро есть единственное верное счастие жизни.

– Да, ежели так поставить вопрос, то это другое дело, сказал князь Андрей. – Я строю дом, развожу сад, а ты больницы. И то, и другое может служить препровождением времени. А что справедливо, что добро – предоставь судить тому, кто всё знает, а не нам. Ну ты хочешь спорить, – прибавил он, – ну давай. – Они вышли из за стола и сели на крыльцо, заменявшее балкон.

– Ну давай спорить, – сказал князь Андрей. – Ты говоришь школы, – продолжал он, загибая палец, – поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести его, – сказал он, указывая на мужика, снявшего шапку и проходившего мимо их, – из его животного состояния и дать ему нравственных потребностей, а мне кажется, что единственно возможное счастье – есть счастье животное, а ты его то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему моих средств. Другое ты говоришь: облегчить его работу. А по моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для меня и для тебя труд умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать в 3 м часу, мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что я думаю и не могу не думать, как он не может не пахать, не косить; иначе он пойдет в кабак, или сделается болен. Как я не перенесу его страшного физического труда, а умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. Третье, – что бишь еще ты сказал? – Князь Андрей загнул третий палец.

– Ах, да, больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустил ему кровь, вылечил. Он калекой будет ходить 10 ть лет, всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал – как я смотрю на него, а то ты из любви же к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом,что за воображенье, что медицина кого нибудь и когда нибудь вылечивала! Убивать так! – сказал он, злобно нахмурившись и отвернувшись от Пьера. Князь Андрей высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что видно было, он не раз думал об этом, и он говорил охотно и быстро, как человек, долго не говоривший. Взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения.

– Ах это ужасно, ужасно! – сказал Пьер. – Я не понимаю только – как можно жить с такими мыслями. На меня находили такие же минуты, это недавно было, в Москве и дорогой, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, всё мне гадко… главное, я сам. Тогда я не ем, не умываюсь… ну, как же вы?…

– Отчего же не умываться, это не чисто, – сказал князь Андрей; – напротив, надо стараться сделать свою жизнь как можно более приятной. Я живу и в этом не виноват, стало быть надо как нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти.

– Но что же вас побуждает жить с такими мыслями? Будешь сидеть не двигаясь, ничего не предпринимая…

– Жизнь и так не оставляет в покое. Я бы рад ничего не делать, а вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводители: я насилу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтобы иметь свой угол, где можно быть спокойным. Теперь ополчение.

– Отчего вы не служите в армии?

– После Аустерлица! – мрачно сказал князь Андрей. – Нет; покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду, ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. Ну, так я тебе говорил, – успокоиваясь продолжал князь Андрей. – Теперь ополченье, отец главнокомандующим 3 го округа, и единственное средство мне избавиться от службы – быть при нем.

– Стало быть вы служите?

– Служу. – Он помолчал немного.

– Так зачем же вы служите?

– А вот зачем. Отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. Он страшен своей привычкой к неограниченной власти, и теперь этой властью, данной Государем главнокомандующим над ополчением. Ежели бы я два часа опоздал две недели тому назад, он бы повесил протоколиста в Юхнове, – сказал князь Андрей с улыбкой; – так я служу потому, что кроме меня никто не имеет влияния на отца, и я кое где спасу его от поступка, от которого бы он после мучился.

– А, ну так вот видите!

– Да, mais ce n'est pas comme vous l'entendez, [но это не так, как вы это понимаете,] – продолжал князь Андрей. – Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу протоколисту, который украл какие то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца, то есть опять себя же.

Князь Андрей всё более и более оживлялся. Глаза его лихорадочно блестели в то время, как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было желания добра ближнему.

– Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, – продолжал он. – Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь), и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко, и для кого бы я желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться и всё делаются несчастнее и несчастнее. – Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

– Так вот кого мне жалко – человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которые, сколько ни секи, сколько ни брей, всё останутся такими же спинами и лбами.

– Нет, нет и тысячу раз нет, я никогда не соглашусь с вами, – сказал Пьер.

Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые Горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что он находился в хорошем расположении духа.

Он говорил ему, указывая на поля, о своих хозяйственных усовершенствованиях.

Пьер мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погруженным в свои мысли.

Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что он не знает истинного света и что Пьер должен притти на помощь ему, просветить и поднять его. Но как только Пьер придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит всё в его ученьи, и он боялся начать, боялся выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

– Нет, отчего же вы думаете, – вдруг начал Пьер, опуская голову и принимая вид бодающегося быка, отчего вы так думаете? Вы не должны так думать.

– Про что я думаю? – спросил князь Андрей с удивлением.

– Про жизнь, про назначение человека. Это не может быть. Я так же думал, и меня спасло, вы знаете что? масонство. Нет, вы не улыбайтесь. Масонство – это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества. – И он начал излагать князю Андрею масонство, как он понимал его.

Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви.

– Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; всё остальное есть сон, – говорил Пьер. – Вы поймите, мой друг, что вне этого союза всё исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал частью этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах, – говорил Пьер.

Князь Андрей, молча, глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не расслышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах князя Андрея, и по его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что князь Андрей не перебьет его и не будет смеяться над его словами.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они прошли на паром.

Князь Андрей, облокотившись о перила, молча смотрел вдоль по блестящему от заходящего солнца разливу.

– Ну, что же вы думаете об этом? – спросил Пьер, – что же вы молчите?

– Что я думаю? я слушал тебя. Всё это так, – сказал князь Андрей. – Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека, и законы, управляющие миром. Да кто же мы – люди? Отчего же вы всё знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите? Вы видите на земле царство добра и правды, а я его не вижу.

Пьер перебил его. – Верите вы в будущую жизнь? – спросил он.

– В будущую жизнь? – повторил князь Андрей, но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более, что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея.

– Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды – всё ложь и зло; но в мире, во всем мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого. Разве я не чувствую, что я в этом огромном бесчисленном количестве существ, в которых проявляется Божество, – высшая сила, как хотите, – что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим. Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что кроме меня надо мной живут духи и что в этом мире есть правда.

– Да, это учение Гердера, – сказал князь Андрей, – но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся) и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть… Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть…. Вот что убеждает, вот что убедило меня, – сказал князь Андрей.

– Ну да, ну да, – говорил Пьер, – разве не то же самое и я говорю!

– Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет там в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И, я заглянул…

– Ну так что ж! вы знаете, что есть там и что есть кто то? Там есть – будущая жизнь. Кто то есть – Бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и уже заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

– Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, – говорил Пьер, – что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там во всем (он указал на небо). Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны теченья с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «правда, верь этому».

Князь Андрей вздохнул, и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

– Да, коли бы это так было! – сказал он. – Однако пойдем садиться, – прибавил князь Андрей, и выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лежа на Аустерлицком поле, и что то давно заснувшее, что то лучшее что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.

Уже смерклось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду лысогорского дома. В то время как они подъезжали, князь Андрей с улыбкой обратил внимание Пьера на суматоху, происшедшую у заднего крыльца. Согнутая старушка с котомкой на спине, и невысокий мужчина в черном одеянии и с длинными волосами, увидав въезжавшую коляску, бросились бежать назад в ворота. Две женщины выбежали за ними, и все четверо, оглядываясь на коляску, испуганно вбежали на заднее крыльцо.

– Это Машины божьи люди, – сказал князь Андрей. – Они приняли нас за отца. А это единственно, в чем она не повинуется ему: он велит гонять этих странников, а она принимает их.

– Да что такое божьи люди? – спросил Пьер.

Князь Андрей не успел отвечать ему. Слуги вышли навстречу, и он расспрашивал о том, где был старый князь и скоро ли ждут его.

Старый князь был еще в городе, и его ждали каждую минуту.

Князь Андрей провел Пьера на свою половину, всегда в полной исправности ожидавшую его в доме его отца, и сам пошел в детскую.

– Пойдем к сестре, – сказал князь Андрей, возвратившись к Пьеру; – я еще не видал ее, она теперь прячется и сидит с своими божьими людьми. Поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. C'est curieux, ma parole. [Это любопытно, честное слово.]

– Qu'est ce que c'est que [Что такое] божьи люди? – спросил Пьер

– А вот увидишь.

Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадами перед киотами, на диване, за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами, и в монашеской рясе.

На кресле, подле, сидела сморщенная, худая старушка с кротким выражением детского лица.

– Andre, pourquoi ne pas m'avoir prevenu? [Андрей, почему не предупредили меня?] – сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка перед цыплятами.

– Charmee de vous voir. Je suis tres contente de vous voir, [Очень рада вас видеть. Я так довольна, что вижу вас,] – сказала она Пьеру, в то время, как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастие с женой, а главное, его доброе, простое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: «я вас очень люблю, но пожалуйста не смейтесь над моими ». Обменявшись первыми фразами приветствия, они сели.

– А, и Иванушка тут, – сказал князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника.

– Andre! – умоляюще сказала княжна Марья.

– Il faut que vous sachiez que c'est une femme, [Знай, что это женщина,] – сказал Андрей Пьеру.

– Andre, au nom de Dieu! [Андрей, ради Бога!] – повторила княжна Марья.

Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи были привычные, установившиеся между ними отношения.

– Mais, ma bonne amie, – сказал князь Андрей, – vous devriez au contraire m'etre reconaissante de ce que j'explique a Pierre votre intimite avec ce jeune homme… [Но, мой друг, ты должна бы быть мне благодарна, что я объясняю Пьеру твою близость к этому молодому человеку.]

– Vraiment? [Правда?] – сказал Пьер любопытно и серьезно (за что особенно ему благодарна была княжна Марья) вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех.

Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за своих. Они нисколько не робели. Старушка, опустив глаза, но искоса поглядывая на вошедших, опрокинув чашку вверх дном на блюдечко и положив подле обкусанный кусочек сахара, спокойно и неподвижно сидела на своем кресле, ожидая, чтобы ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая из блюдечка, исподлобья лукавыми, женскими глазами смотрел на молодых людей.

– Где, в Киеве была? – спросил старуху князь Андрей.

– Была, отец, – отвечала словоохотливо старуха, – на самое Рожество удостоилась у угодников сообщиться святых, небесных тайн. А теперь из Колязина, отец, благодать великая открылась…

– Что ж, Иванушка с тобой?

– Я сам по себе иду, кормилец, – стараясь говорить басом, сказал Иванушка. – Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись…

Пелагеюшка перебила своего товарища; ей видно хотелось рассказать то, что она видела.

– В Колязине, отец, великая благодать открылась.

– Что ж, мощи новые? – спросил князь Андрей.

– Полно, Андрей, – сказала княжна Марья. – Не рассказывай, Пелагеюшка.

– Ни… что ты, мать, отчего не рассказывать? Я его люблю. Он добрый, Богом взысканный, он мне, благодетель, рублей дал, я помню. Как была я в Киеве и говорит мне Кирюша юродивый – истинно Божий человек, зиму и лето босой ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту, в Колязин иди, там икона чудотворная, матушка пресвятая Богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла…

Все молчали, одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух.

– Пришла, отец мой, мне народ и говорит: благодать великая открылась, у матушки пресвятой Богородицы миро из щечки каплет…

– Ну хорошо, хорошо, после расскажешь, – краснея сказала княжна Марья.

– Позвольте у нее спросить, – сказал Пьер. – Ты сама видела? – спросил он.

– Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике то, как свет небесный, а из щечки у матушки так и каплет, так и каплет…

– Да ведь это обман, – наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу.

– Ах, отец, что говоришь! – с ужасом сказала Пелагеюшка, за защитой обращаясь к княжне Марье.

– Это обманывают народ, – повторил он.

– Господи Иисусе Христе! – крестясь сказала странница. – Ох, не говори, отец. Так то один анарал не верил, сказал: «монахи обманывают», да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Печерская и говорит: «уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его слепого прямо к ней, подошел, упал, говорит: «исцели! отдам тебе, говорит, в чем царь жаловал». Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. Что ж, – прозрел! Грех говорить так. Бог накажет, – поучительно обратилась она к Пьеру.

– Как же звезда то в образе очутилась? – спросил Пьер.

– В генералы и матушку произвели? – сказал князь Aндрей улыбаясь.

Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками.

– Отец, отец, грех тебе, у тебя сын! – заговорила она, из бледности вдруг переходя в яркую краску.

– Отец, что ты сказал такое, Бог тебя прости. – Она перекрестилась. – Господи, прости его. Матушка, что ж это?… – обратилась она к княжне Марье. Она встала и чуть не плача стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома.

– Ну что вам за охота? – сказала княжна Марья. – Зачем вы пришли ко мне?…

– Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, – сказал Пьер. – Princesse, ma parole, je n'ai pas voulu l'offenser, [Княжна, я право, не хотел обидеть ее,] я так только. Ты не думай, я пошутил, – говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину. – Ведь это я, а он так, пошутил только.

Пелагеюшка остановилась недоверчиво, но в лице Пьера была такая искренность раскаяния, и князь Андрей так кротко смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.

Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладоном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев дали ей ключи от пещер, и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. «Помолюсь одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду приложусь; и такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется».

Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную.

– Вы очень добры, – сказала она ему.

– Ах, я право не думал оскорбить ее, я так понимаю и высоко ценю эти чувства!

Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась. – Ведь я вас давно знаю и люблю как брата, – сказала она. – Как вы нашли Андрея? – спросила она поспешно, не давая ему времени сказать что нибудь в ответ на ее ласковые слова. – Он очень беспокоит меня. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Он внутри себя носит его. Нынче он весел и оживлен; но это ваш приезд так подействовал на него: он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу! Ему нужна деятельность, а эта ровная, тихая жизнь губит его. Другие не замечают, а я вижу.

В 10 м часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжавшего экипажа старого князя. Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо.

– Это кто? – спросил старый князь, вылезая из кареты и угадав Пьера.

– AI очень рад! целуй, – сказал он, узнав, кто был незнакомый молодой человек.

Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера.

Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером.

Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его.

– Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабьи бредни, бабьи бредни, – проговорил он, но всё таки ласково потрепал Пьера по плечу, и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города. Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах.

– Предводитель, Ростов граф, половины людей не доставил. Приехал в город, вздумал на обед звать, – я ему такой обед задал… А вот просмотри эту… Ну, брат, – обратился князь Николай Андреич к сыну, хлопая по плечу Пьера, – молодец твой приятель, я его полюбил! Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он и врет да разжигает меня старика. Ну идите, идите, – сказал он, – может быть приду, за ужином вашим посижу. Опять поспорю. Мою дуру, княжну Марью полюби, – прокричал он Пьеру из двери.

Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые Горы, оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым, суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то, что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его. Не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношениями к странницам, самым лучистым взглядом смотрела на него; но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иваныч, m lle Bourienne с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем.

Старый князь вышел ужинать: это было очевидно для Пьера. Он был с ним оба дня его пребывания в Лысых Горах чрезвычайно ласков, и велел ему приезжать к себе.

Когда Пьер уехал и сошлись вместе все члены семьи, его стали судить, как это всегда бывает после отъезда нового человека и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее.

Возвратившись в этот раз из отпуска, Ростов в первый раз почувствовал и узнал, до какой степени сильна была его связь с Денисовым и со всем полком.

Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому. Когда он увидал первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: «Граф приехал!» и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его, и офицеры сошлись к приезжему, – Ростов испытывал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский.

Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходивши на дежурство и на фуражировку, войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя лишенным свободы и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же успокоение, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома, на своем месте, которые он чувствовал и под родительским кровом. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался в выборах; не было Сони, с которой надо было или не надо было объясняться. Не было возможности ехать туда или не ехать туда; не было этих 24 часов суток, которые столькими различными способами можно было употребить; не было этого бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше; не было этих неясных и неопределенных денежных отношений с отцом, не было напоминания об ужасном проигрыше Долохову! Тут в полку всё было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела. Один – наш Павлоградский полк, и другой – всё остальное. И до этого остального не было никакого дела. В полку всё было известно: кто был поручик, кто ротмистр, кто хороший, кто дурной человек, и главное, – товарищ. Маркитант верит в долг, жалованье получается в треть; выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку; а пошлют, делай то, что ясно и отчетливо, определено и приказано: и всё будет хорошо.

Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение, подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых. Тем отраднее была в эту кампанию эта полковая жизнь Ростову, что он, после проигрыша Долохову (поступка, которого он, несмотря на все утешения родных, не мог простить себе), решился служить не как прежде, а чтобы загладить свою вину, служить хорошо и быть вполне отличным товарищем и офицером, т. е. прекрасным человеком, что представлялось столь трудным в миру, а в полку столь возможным.

Ростов, со времени своего проигрыша, решил, что он в пять лет заплатит этот долг родителям. Ему посылалось по 10 ти тысяч в год, теперь же он решился брать только две, а остальные предоставлять родителям для уплаты долга.

Армия наша после неоднократных отступлений, наступлений и сражений при Пултуске, при Прейсиш Эйлау, сосредоточивалась около Бартенштейна. Ожидали приезда государя к армии и начала новой кампании.

Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года, укомплектовываясь в России, опоздал к первым действиям кампании. Он не был ни под Пултуском, ни под Прейсиш Эйлау и во второй половине кампании, присоединившись к действующей армии, был причислен к отряду Платова.

Отряд Платова действовал независимо от армии. Несколько раз павлоградцы были частями в перестрелках с неприятелем, захватили пленных и однажды отбили даже экипажи маршала Удино. В апреле месяце павлоградцы несколько недель простояли около разоренной до тла немецкой пустой деревни, не трогаясь с места.

Была ростепель, грязь, холод, реки взломало, дороги сделались непроездны; по нескольку дней не выдавали ни лошадям ни людям провианта. Так как подвоз сделался невозможен, то люди рассыпались по заброшенным пустынным деревням отыскивать картофель, но уже и того находили мало. Всё было съедено, и все жители разбежались; те, которые оставались, были хуже нищих, и отнимать у них уж было нечего, и даже мало – жалостливые солдаты часто вместо того, чтобы пользоваться от них, отдавали им свое последнее.

Павлоградский полк в делах потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей. В госпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившими от дурной пищи, предпочитали нести службу, через силу волоча ноги во фронте, чем отправляться в больницы. С открытием весны солдаты стали находить показывавшееся из земли растение, похожее на спаржу, которое они называли почему то машкин сладкий корень, и рассыпались по лугам и полям, отыскивая этот машкин сладкий корень (который был очень горек), саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказания не есть этого вредного растения.

Весною между солдатами открылась новая болезнь, опухоль рук, ног и лица, причину которой медики полагали в употреблении этого корня. Но несмотря на запрещение, павлоградские солдаты эскадрона Денисова ели преимущественно машкин сладкий корень, потому что уже вторую неделю растягивали последние сухари, выдавали только по полфунта на человека, а картофель в последнюю посылку привезли мерзлый и проросший. Лошади питались тоже вторую неделю соломенными крышами с домов, были безобразно худы и покрыты еще зимнею, клоками сбившеюся шерстью.

Несмотря на такое бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда; так же и теперь, хотя и с бледными и опухлыми лицами и в оборванных мундирах, гусары строились к расчетам, ходили на уборку, чистили лошадей, амуницию, таскали вместо корма солому с крыш и ходили обедать к котлам, от которых вставали голодные, подшучивая над своею гадкой пищей и своим голодом. Также как и всегда, в свободное от службы время солдаты жгли костры, парились голые у огней, курили, отбирали и пекли проросший, прелый картофель и рассказывали и слушали рассказы или о Потемкинских и Суворовских походах, или сказки об Алеше пройдохе, и о поповом батраке Миколке.

Офицеры так же, как и обыкновенно, жили по двое, по трое, в раскрытых полуразоренных домах. Старшие заботились о приобретении соломы и картофеля, вообще о средствах пропитания людей, младшие занимались, как всегда, кто картами (денег было много, хотя провианта и не было), кто невинными играми – в свайку и городки. Об общем ходе дел говорили мало, частью оттого, что ничего положительного не знали, частью оттого, что смутно чувствовали, что общее дело войны шло плохо.

Ростов жил, попрежнему, с Денисовым, и дружеская связь их, со времени их отпуска, стала еще теснее. Денисов никогда не говорил про домашних Ростова, но по нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чувствовал, что несчастная любовь старого гусара к Наташе участвовала в этом усилении дружбы. Денисов видимо старался как можно реже подвергать Ростова опасностям, берег его и после дела особенно радостно встречал его целым и невредимым. На одной из своих командировок Ростов нашел в заброшенной разоренной деревне, куда он приехал за провиантом, семейство старика поляка и его дочери, с грудным ребенком. Они были раздеты, голодны, и не могли уйти, и не имели средств выехать. Ростов привез их в свою стоянку, поместил в своей квартире, и несколько недель, пока старик оправлялся, содержал их. Товарищ Ростова, разговорившись о женщинах, стал смеяться Ростову, говоря, что он всех хитрее, и что ему бы не грех познакомить товарищей с спасенной им хорошенькой полькой. Ростов принял шутку за оскорбление и, вспыхнув, наговорил офицеру таких неприятных вещей, что Денисов с трудом мог удержать обоих от дуэли. Когда офицер ушел и Денисов, сам не знавший отношений Ростова к польке, стал упрекать его за вспыльчивость, Ростов сказал ему:

– Как же ты хочешь… Она мне, как сестра, и я не могу тебе описать, как это обидно мне было… потому что… ну, оттого…

Денисов ударил его по плечу, и быстро стал ходить по комнате, не глядя на Ростова, что он делывал в минуты душевного волнения.

– Экая дуг'ацкая ваша пог'ода Г'остовская, – проговорил он, и Ростов заметил слезы на глазах Денисова.

В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Ростову не удалось попасть на смотр который делал государь в Бартенштейне: павлоградцы стояли на аванпостах, далеко впереди Бартенштейна.