Копьё

Копьё (устар. ланец) — метательное, колющее или колюще-рубящее древковое холодное оружие. Копья бывают двух видов: метательные и для ближнего боя.

Обычное копьё состоит из деревянного древка и металлического наконечника, форма которого может быть самой разнообразной (но не более 53,5 см).

Содержание

История копья

Прототип копья недавно был обнаружен при наблюдении за современными обезьянами. Самки шимпанзе в некоторых стаях при охоте на мелких животных систематически использовали острые палки.

Простейшее копьё первобытного человека представляло собой прямую обструганную и заточенную палку из твердого дерева длиной примерно в рост человека. Как правило, острие для твердости обжигалось. Древнейшими известными современному человеку образчиками считаются 8 копий из Шёнингена (Германия) возрастом 300 тыс. лет. В Эфиопии в локации Гадемотта (Gademotta) обнаружены копья с каменными наконечниками возрастом 280 тыс. лет[1]. Возрастом 115—128 тыс. лет датируется копьё из Лерингена (de:Lanze von Lehringen) в Германии[2].

Острога (часто на Руси называемая просто «кол») не имела перевеса к острию и не металась. Обычно она удерживалась двумя руками, так как для достаточной эффективности удара (а при обжиге наконечник приобретал твердость, но утрачивал остроту) на неё надо было наваливаться всем весом.

Подобного устройства копья употреблялись всеми народами до эпохи меди включительно. Колья (или бамбуковые палки с косым срезом) могли выступать в качестве оружия крестьян вплоть до периода средневековья.

Копья стали оснащаться наконечниками из камня или кости в эпоху среднего палеолита. Они разделились на метательные и рукопашные.

Метательные копья долгое время решительно преобладали, так как допускали двоякое применение, — ведь ими можно было и наносить удары. Потому, даже и в век металла, вплоть до перехода к тактике боя в сомкнутых порядках, а у некоторых народов и после, копья оставались универсальными. Характерными примерами в этом плане могут служить древнегерманская фрамея с наконечником из мягкого железа и раннесредневековый франкский ангон.

В случае, если копье предназначалось как для броска, так и для удара, воин обычно носил два копья, — чтобы, метнув одно, не остаться безоружным. Либо же ограничивался одним, но снабжал его кожаным ремнем длиной несколько метров, за который копье после броска можно было притянуть обратно.

В случае, если копье предназначалось как для броска, так и для удара, воин обычно носил два копья, — чтобы, метнув одно, не остаться безоружным. Либо же ограничивался одним, но снабжал его кожаным ремнем длиной несколько метров, за который копье после броска можно было притянуть обратно.

Однако, при переходе к тактике боя в строю, стало ясно, что для метания требуется одно копье, а для ближнего боя, — другое. Дело было не в длине или весе, а в балансе. Метательное копье имело центр тяжести смещенный к наконечнику, а оружие удобнее всего держать вблизи центра тяжести, так что двухметровое копье приспособленное для метания при использовании в строю почти не выдавалось бы за линию щитов, зато цепляло бы по ногам три ряда сзади.

Довольно поздно, — всего несколько тысяч лет назад, — уже при переходе к оседлости, кроме метательных и рукопашных, появились копья и ещё одного вида, — загонные, в наиболее простом варианте представлявшие собой обычный кол, но довольно толстый (как раз чтобы охватить рукой) и длинный (до 200 см). Назначением таких копий было отражение нападающего зверя. Загонное копье или, как его чаще называли, рогатину упирали тупым концом в землю, наступали на него ногой и выставляли вперед острие.

Разновидности копий

Копья пехоты

Против пехоты

Особенностью тактики македонской, а затем эллинистической фаланги было дифференцирование оружия по рядам. Первые два её ряда состояли из тяжеловооруженных щитоносцев с одноручными копьями (причем до археологических находок ошибочно считалось, что копья гоплитов второго ряда были длиннее копий гоплитов первого ряда). Начиная же с третьего ряда воины несли сариссы — необычайно длинные копья с массивным противовесом; соответственно таких воинов называли сариссофоры. Сариссы удлинялись с каждым рядом и доходили до 670 см, а вес их при этом (несмотря на крошечный наконечник) мог превышать 6 кг.

Ударов своим оружием сариссофор не наносил. Даже если бы управление сариссой и было осуществимо физически, то он в любом случае не мог видеть врага. Сариссофор обнаруживал противника осязательно, — тыкал копьем, пока оно не упиралась во что-то твердое, после чего начинал напирать, передавая таким образом давление на вражеские щиты не путём подталкивания вперед своих товарищей из передних рядов, а — непосредственно. Такой метод борьбы не только позволял напирать на врага наиболее эффективным и экономным путём, но и давал возможность бойцам двух первых рядов не толкаться щитами, а наносить прицельные удары копьями.

Против конницы

Копья, используемые против конницы, произошли от рогатин, используемых на охоте. Рогатина могла также быть применена для удара (хотя неудобное для удержания древко и отсутствие противовеса препятствовали такому использованию), и даже для метания, — но только на несколько метров. При том, пробивная сила такого копья оказывалась хороша, ибо его вес превышал 2 кг. Однако, универсальность рогатины не искупала малой её эффективности в случае применения по прямому назначению. Ведь, в сравнении с лошадью, медведь существенно меньше. Для защиты от лошадей требовалось подобное по принципу действия оружие длиной 300—500 см.

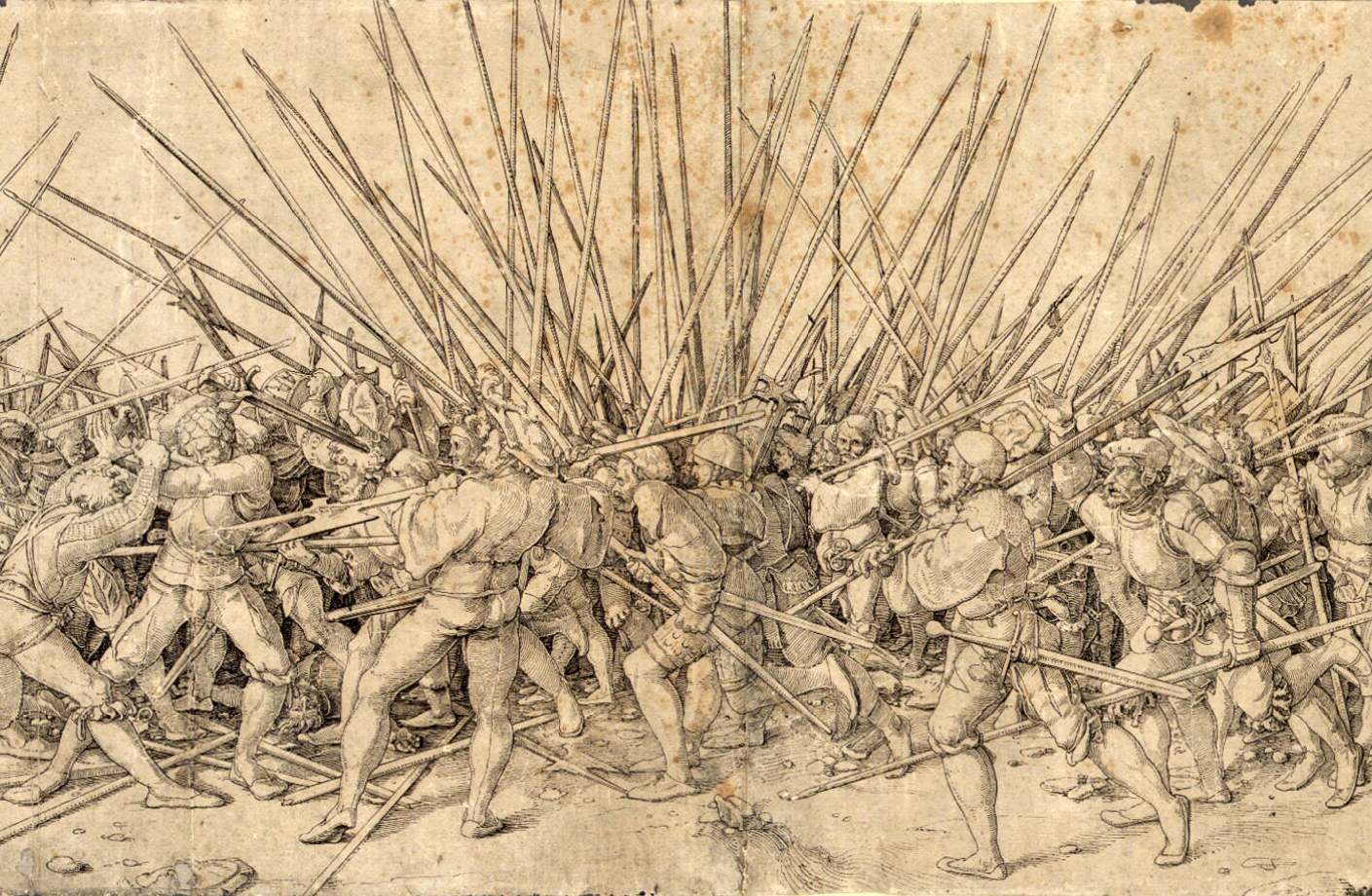

Наибольшую актуальность вопрос защиты пехоты от кавалерии приобрел в Европе средних веков. С появлением стремян конница стала главной ударной силой средневековых армий. Пехота снова стала строиться плотной фалангой, но вооружалась уже не щитами и сариссами, предназначенными для борьбы в основном против пехоты, а гигантскими рогатинами на боевых коней — пиками, — оружием, впрочем, почти столь же длинным, но ещё более неуклюжим, нежели сариссы. Пики, упоминающиеся в Европе, как минимум, с XII века, в отличие от сарисс, не имели противовесов, ибо при отражении атаки кавалерии их тупой конец упирался в землю.

За счет применения наконечника минимального размера и изготовления древка из сравнительно легкого дерева, вес пик удерживался на уровне 4,5 кг, однако, точка приложения этой силы имела рычаг порядка двух метров, что делало пику крайне неудобной для удержания.

В бою с пехотой пикой не наносили ударов, — её просто направляли на врага и наступали. Конец пики при этом зажимался под мышкой, — только так её можно было удержать горизонтально. Либо, если пикинёры располагали кирасами (что стало обычным с конца XV века) тупой конец пики упирался в специальных держатель — «ток», приваренный к кирасе. Такой мерой удавалось достичь более жесткой фиксации пики (что было важно при продавливании ею вражеских доспехов) и несколько увеличить её эффективную длину.

В XVII веке, после появления подвижной артиллерии, с целью увеличения мобильности войск тяжелая пика стала заменяться легкой — длиной всего 300 см, пригодной в том числе и для нанесения ударов. Легкая пика весила меньше тяжелой — порядка 2,5 кг, — но имела значительно большего размера наконечник — с парой дополнительных лезвий (выполняющих функцию перекладины) — и противовес, — что делало её удержание более удобным. Однако, и такая пика оставалась слишком длинной для использования в индивидуальном бою. Пикинер по-прежнему носил шпагу или кортик.

В XVII веке, после появления подвижной артиллерии, с целью увеличения мобильности войск тяжелая пика стала заменяться легкой — длиной всего 300 см, пригодной в том числе и для нанесения ударов. Легкая пика весила меньше тяжелой — порядка 2,5 кг, — но имела значительно большего размера наконечник — с парой дополнительных лезвий (выполняющих функцию перекладины) — и противовес, — что делало её удержание более удобным. Однако, и такая пика оставалась слишком длинной для использования в индивидуальном бою. Пикинер по-прежнему носил шпагу или кортик.

Распространялось это новое оружие по Европе не быстро, — в Швеции легкие пики были приняты в начале XVII века, а в России — только в конце XVII века.

Вполне удовлетворительной защиты от кавалерии легкая пика, однако, уже не давала, — предпосылки для её принятия возникли, лишь когда борьбу с кавалерией пикинёры стали вести совместно с мушкетерами. Копейщики блокировали атакующую конницу, а мушкетёры из-за их спин расстреливали всадников. С появлением штыков в конце XVII века роль копейщиков стали брать на себя сами мушкетёры, построенные в каре и пехотные пики начали выходить из употребления. В 1700 году они уже были сняты с вооружения во Франции, но во время Французской революции были извлечены из арсеналов и имели некоторое применение, — в виду нехватки ружей.

За пределами Европы пики длиной 400 см для борьбы с колесницами использовались в Китае.

Пики успешно останавливали конницу, но вот как наступательное оружие годились слабо. Поэтому для атаки на остановленную конницу использовались алебарды, бердыши и подобное им оружие. Наиболее эффективным не огнестрельным оружием против конницы в руках латной пехоты оказалась алебарда, которая сочетает свойства копья, длинного топора и крюка для сбрасывания всадника.

Кавалерийские копья

Самые древняя кавалерия — скифы — имели только дротики, которые, впрочем, могли использоваться и в рукопашном бою, — но как исключение. Однако, с появлением тяжелой кавалерии в Греции и Македонии, появились и копья, удобные для всадника. За основу бралось обычное одноручное копье, центр тяжести которого смещался назад с помощью массивного противовеса. Таким способом увеличивалась досягаемость оружия. Характерно, что первые кавалерийские копья удерживались не в опущенной, а в поднятой руке, удар наносился сверху вниз, в этом случае отдача от удара направлялась большей частью вверх, и всадник даже без стремян оставался в седле. Однако, такое копье оказывалось слишком коротким, — у греков и македонцев до 180 см, у римлян — до 250 см при весе 1 кг.

Скоро македонцы придумали, как использовать в кавалерийском бою и сариссы. Удерживать сариссу длиной 420 см можно было только взяв наперевес, и, в этом случае, отдача от удара приходилась в горизонтальной плоскости. Не имея стремян, всадник был обречен на падение, но этого не происходило, так как сарисса привязывалась кожаными ремнями к седлу, — ремни поглощали отдачу.

Но и здесь сразу обозначилась проблема. Наконечник сариссы мог врезаться в дерево или в землю, — тут, при таком креплении оружия, всадник уже точно должен был упасть, причем, вместе со своим конём. Во избежание подобных неприятностей, кавалерийским копьям было придано свойство резко отграничившее их от копий пехотных, а именно, — ломкость. Древко делалось из самого хрупкого дерева. Привязные сариссы были на вооружении парфянских и эллинистических катафрактов. Однако, таким копьем можно было бить только по курсу движения, а сила удара была прямо пропорциональна скорости движения лошади, — всадник теперь только направлял его. Возможно, по этой причине римляне до конца остались верны копьям для верхнего удара.

С изобретением стремян кавалерийские копья или пики стали употребляться повсеместно. Обычно они не имели никаких оригинальных особенностей конструкции — вес около 2,3—3,3 кг, ломкое древко 280—340 см, маленький четырёхгранный или плоский наконечник, противовес. Таким они и сохранилось у легкой и средней кавалерии вплоть до XX века.

У восточной кавалерии копье конкурировало с луком и саблей, но в средневековой Европе тяжёлое и длинное копьё было основным оружием первого удара. Правда во встречном кавалерийском бою после первой сшибки рыцари обычно бросали даже не сломанные копья и продолжали бой на мечах. В бою на копьях преимущество получал тот, кто доставал дальше, потому рыцарские копья постоянно увеличивались, достигнув в итоге 440 см длины при весе в 4 кг и больше. Если легкая кавалерийская пика доставала всего на метр впереди головы коня, то западноевропейское копье тяжёлой кавалерии — на 2-3 метра.

У восточной кавалерии копье конкурировало с луком и саблей, но в средневековой Европе тяжёлое и длинное копьё было основным оружием первого удара. Правда во встречном кавалерийском бою после первой сшибки рыцари обычно бросали даже не сломанные копья и продолжали бой на мечах. В бою на копьях преимущество получал тот, кто доставал дальше, потому рыцарские копья постоянно увеличивались, достигнув в итоге 440 см длины при весе в 4 кг и больше. Если легкая кавалерийская пика доставала всего на метр впереди головы коня, то западноевропейское копье тяжёлой кавалерии — на 2-3 метра.

Наносить столь длинным копьем удары уже стало затруднительно, и, как и в случае с сариссой, всадник мог только направить удар. Особенно это проявилось в XV веке, когда с распространением пластинчатых лат, кавалерийское копье, как и пехотная пика, в боевом положении стало упираться в ток кирасы. Да и без кирас, — сама европейская посадка, будучи максимально прочной, что необходимо для боя на копьях, не позволяла всаднику поворачиваться в седле[3]. Рыцарское копье действовало при курсовых углах плюс-минус 45 градусов.

С XIV века копья начали склеиваться в виде полой трубы и получили конический щиток, защищавший руку. Полые копья весили меньше, и ломались легче, что при упоре их в ток приобретало особую актуальность. Выражение «ломать копья» с этих пор стало синонимом рыцарского поединка.

Кавалерийское копье рассчитывалось только на один удар. Ведь в бою всадник двигался мимо цели со скоростью 10, а с учетом сложения скоростей при встречной атаке, и все 20 метров в секунду. С одной стороны это приводило к огромному усилению удара, а с другой — нанеся колющий удар копьем или мечом, — особенно если этот удар достигал цели, — всадник не только не имел шансов выдернуть своё оружие, но и сам оказывался в плохом положении. Вонзившееся в землю или во врага — без разницы — оружие приобретало относительно своего владельца опасно быстрое движение. Перелом древка представлялся предпочтительнее перелома руки, а то и шеи.

Всадники так привыкли к тому, что после удара копьем у них в руках остается палица, что, когда в XVI веке пики стали заменяться пистолетами, этот принцип был сохранен, — пистолеты XVI—XVII веков имели на рукоятке увесистое «яблоко» и после выстрела превращались в дубинку.

Сражаясь в пешем строю рыцари часто использовали свои кавалерийские копья, как одноручные. Собственно, такое копье и должно было удерживаться одной рукой. Но из-за чрезмерной длины кавалерийское копье оказывалось не очень удобным оружием для пехотинца. Из-за ломкости оно не могло выполнять и функции пики.

На Востоке копье претерпело иную эволюцию. В арабское время, напротив, возникла тенденция к его укорочению. Зато наконечник увеличился, став широким, плоским и, нередко, изогнутым. Будучи сделан из дамаска, он приобрел если не рубящие, то режущие свойства, и теперь не обламывался в ране, а выворачивался из неё. Эта особенность позволила снабдить копье прочным древком и сделать его многоразовым.

На Руси с 15 века рогатины стали оружием русской тяжелой кавалерии (поместная конница). Затем проникли в Европу, где стали протазанами. Длина их при весе в 1,5 кг уже не превышала 250 см, но ими можно было наносить разнообразные удары во все стороны.

Копья для охоты

Наряду с военным применением, — а может быть и раньше, — копьё использовалось и как оружие для охоты и рыбалки. Особенности охоты на того или иного зверя постепенно породили и особые виды копий, — точно подобранного веса и длины, со специальным наконечником, и с древком, изготовленным из строго определённой породы дерева. Так появились дротик, гарпун, трезубец и кабанье копьё.

В Европе, где охота на крупного зверя долгое время оставалась привилегией высшей аристократии, изготавливались копья для охоты с исключительно дорогой отделкой, — некоторые из них хранятся в оружейных палатах дворцов и в музеях. В XVIII веке охота с копьём была почти полностью вытеснена охотой с огнестрельным оружием, однако, из соображений престижа, некоторые охотники выходили и продолжают выходить на охоту с этим первобытным снаряжением.

Охота с копьём была модной в 1930-е годы в Германии. В конце XX-го века, вместе с модой на «естественную охоту» (с луком или арбалетом), возрос интерес и к охотничьим копьям.

В культуре

«Копья» (исп. Las lanzas) — второе название знаменитой картины испанского живописца Диего Веласкеса «Сдача Бреды» (исп. La rendición de Breda), посвященной одному из эпизодов Восьмидесятилетней войны (Нидерландской революции).

Символизм копья

Копьё — символ воинственности, агрессивной активности (в скандинавской мифологии Один, бросив копьё в направлении войска противника, положил начало первой войне между богами), а также фаллический символ. Последнее значение может быть проиллюстрировано ведийским космогоническим мифом о пахтании молочного океана копьём или орфическим повествованием о мировом яйце, разбиваемом копьём. Угаритское божество грозы и плодородия Баал изображается с молнией-копьём, поражающим землю (еще один образ эротического единения двух начал). Эмблемой победы служит копьё Индры — индуистского бога войны. В Китае копьё является атрибутом многих второстепенных богов.

Копьё — один из символов мировой оси.

В христианстве копьё — один из символов страстей Христовых, а также несправедливого суда и распятия, атрибут воина Лонгина, так называемое «Копьё Судьбы»[4].

См. также

- Список знаменитых и легендарных копий

- Копьеметалка

- Копьё (подразделение)

- Турнирное копьё

- Копие — в православии обоюдоострый нож для изъятия частиц из просфор.

- Метание копья — легкоатлетическая дисциплина

- Альшпис

Напишите отзыв о статье "Копьё"

Примечания

- ↑ [www.vesti.ru/doc.html?id=1157044&cid=2161 В Эфиопии обнаружены каменные копья старше человечества]

- ↑ [www.spiegel.de/spiegel/print/d-31969194.html Die Lanze von Lehringen]

- ↑ Это верно для турнирной посадки, но не для боевой. Для рыцарских турниров также использовались специальные виды доспехов и оружия отличные от боевых.

- ↑ Андреева В.,Куклев В., Ровнер А. Энциклопедия — Символы, знаки, эмблемы. М., 2004

Ссылки

- Копье // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Копьё // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>

- Копье // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Копье // Кобленц — Круз, Александр Иванович. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1913. — С. 172. — (Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. К. И. Величко [и др.] ; 1911—1915, т. 13).</span>

- [drevniy_mir.academic.ru/2910/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5 Копьё] // Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрполиграф. В. Д. Гладкий. 1998.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Копьё

«Ну, за что они меня?…» думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.– Я… ничего… – проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. – Я…

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

– Отступать! Все отступать! – прокричал он издалека. Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.

Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.

– А то приезжало сейчас начальство, так скорее драло, – сказал фейерверкер князю Андрею, – не так, как ваше благородие.

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были и так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

– Ну, до свидания, – сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

– До свидания, голубчик, – сказал Тушин, – милая душа! прощайте, голубчик, – сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.

Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб офицер и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда итти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый молодцоватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, был, с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

– Капитан, ради Бога, я контужен в руку, – сказал он робко. – Ради Бога, я не могу итти. Ради Бога!

Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом.

– Прикажите посадить, ради Бога.

– Посадите, посадите, – сказал Тушин. – Подложи шинель, ты, дядя, – обратился он к своему любимому солдату. – А где офицер раненый?

– Сложили, кончился, – ответил кто то.

– Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

– Что, вы ранены, голубчик? – сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.

– Нет, контужен.

– Отчего же кровь то на станине? – спросил Тушин.

– Это офицер, ваше благородие, окровянил, – отвечал солдат артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу, с помощью пехоты, вывезли орудия в гору, и достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в дома деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер, молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

– Цел, Петров? – спрашивал один.

– Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, – говорил другой.

– Ничего не видать. Как они в своих то зажарили! Не видать; темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшею пехотой, двинулись куда то вперед.

В темноте как будто текла невидимая, мрачная река, всё в одном направлении, гудя шопотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи – это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто то проехал со свитой на белой лошади и что то сказал, проезжая. Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? – послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла всё его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо красным, то на сутуловатую слабую фигуру Тушина, по турецки сидевшего подле него. Большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

– Ничего, ваше благородие? – сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. – Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю, где. Беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанной щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой то сапог.

– Как же, ты поднял! Ишь, ловок, – кричал один хриплым голосом.

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленною подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

– Что ж, умирать, что ли, как собаке? – говорил он.

Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

– Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, – говорил он, унося куда то в темноту краснеющуюся головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

– Ишь, черти, на дороге дрова положили, – проворчал он.

– Кончился, что ж его носить? – сказал один из них.

– Ну, вас!

И они скрылись во мраке с своею ношей.

– Что? болит? – спросил Тушин шопотом у Ростова.

– Болит.

– Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, – сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

– Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра…

Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб офицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами.

В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не достало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя баталионами ударил в штыки и опрокинул французов.

– Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «пропущу этих и встречу батальным огнем»; так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что всё это точно было. Даже, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

– Причем должен заметить, ваше сиятельство, – продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, – что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

– Здесь то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, – беспокойно оглядываясь, вмешался Жерков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. – Смяли два каре, ваше сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку полковнику.

– Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? – спросил он, ища кого то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга; он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) – Я вас, кажется, просил, – обратился он к дежурному штаб офицеру.

– Одно было подбито, – отвечал дежурный штаб офицер, – а другое, я не могу понять; я сам там всё время был и распоряжался и только что отъехал… Жарко было, правда, – прибавил он скромно.

Кто то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни, и что за ним уже послано.

– Да вот вы были, – сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

– Как же, мы вместе немного не съехались, – сказал дежурный штаб офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

– Я не имел удовольствия вас видеть, – холодно и отрывисто сказал князь Андрей.

Все молчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось.

– Каким образом орудие оставлено? – спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех слышался голос Жеркова.

Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил:

– Не знаю… ваше сиятельство… людей не было, ваше сиятельство.

– Вы бы могли из прикрытия взять!

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору.

Молчание было довольно продолжительно. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находился, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей исподлобья смотрел на Тушина, и пальцы его рук нервически двигались.

– Ваше сиятельство, – прервал князь Андрей молчание своим резким голосом, – вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными, и прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанно и взволнованно говорившего Болконского.

– И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, – продолжал он, – то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, – сказал князь Андрей и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо не желая выказать недоверия к резкому суждению Болконского и, вместе с тем, чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может итти. Князь Андрей вышел за ним.

– Вот спасибо: выручил, голубчик, – сказал ему Тушин.

Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего не сказав, отошел от него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Всё это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся.

«Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда всё это кончится?» думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась всё мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, – это они то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, он закрыл глаза.

Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта то вся история и этот то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраняться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели б они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.

Он открыл глаза и поглядел вверх. Черный полог ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое желтое тело.

«Никому не нужен я! – думал Ростов. – Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда то дома, сильный, веселый, любимый». – Он вздохнул и со вздохом невольно застонал.

– Ай болит что? – спросил солдатик, встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крякнув, прибавил: – Мало ли за день народу попортили – страсть!

Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистою шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда!» думал он.

На другой день французы не возобновляли нападения, и остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова.

Князь Василий не обдумывал своих планов. Он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил себе, например: «Этот человек теперь в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через него устроить себе выдачу единовременного пособия», или он не говорил себе: «Вот Пьер богат, я должен заманить его жениться на дочери и занять нужные мне 40 тысяч»; но человек в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть полезен, и князь Василий сближался с ним и при первой возможности, без приготовления, по инстинкту, льстил, делался фамильярен, говорил о том, о чем нужно было.