Корабль 2 ранга (парусный)

Корабль 2 ранга (парусный) — трехдечный линейный корабль. В британской системе рангов назывался англ. Second Rate. На рубеже XVII—XVIII веков — 90-пушечный корабль. На рубеже XVIII—XIX веков — 98-пушечный корабль.

Содержание

Начало (XVII в)

Понятие «второй ранг» появилось в Англии около 1610 года, заменив бывшее до этого в ходу англ. Great ship. Ещё не устоялось его отличие от 1 ранга (англ. Royal Ship): незадолго до этого (по 1604 год) оба относились к одной группе с общим наименованием Great ships. Примерно с 1610 года вместо названий рангам стали давать номера. Ко 2 рангу относились обычно корабли Королевского флота от 42 до 50 пушек, как галеоны, так и переходные типы. Число пушек не обязательно было критерием: случалось, что корабль относили к определённому рангу по численности команды.

Но чётких границ, где кончается первый ранг и начинается второй, ещё не было. С началом программ по строительству близких по характеристикам линейных кораблей, общие признаки рангов постепенно определяются.

Введение формальной системы рангов в 1677 году закрепило эти признаки. К этому времени число пушек на кораблях 2 ранга выросло до 90[1].

Британия

Век паруса (1756—1815)

Трёхдечный 98-пушечный линейный корабль (к началу Наполеоновских войн номинальный рейтинг устоялся) был типично британским типом, не имевшим эквивалента во французском или испанском флоте. Те предпочитали большой 80-пушечный двухдечный тип. Собственно, он был крупнее британского 2-го ранга и сильнее, считая только по весу залпа. Так, французский 80-пушечный мог выстрелить 1287 фунтов в одном залпе (включая карронады), против 1012 фунтов британского 98-пушечного. Однако Королевский флот продемонстрировал такую стойкую привязанность к «малому» трёхдечному кораблю, что приходится признать: он должен был иметь ощутимое превосходство.[2]

Преимущества

Прежде всего это было превосходство в бою. Как бы мал и относительно слаб он ни был, три дека — это именно три. Помимо тактического превосходства более высокой верхней палубы, он подавлял противника и психологически. Более того, из-за трудностей опознавания на больших дистанциях, противник, случалось, переоценивал силу эскадры, имевшей корабль 2 ранга, и уклонялся от боя.

Линейный корабль 2 ранга был почти так же внушителен, как его старший собрат, и почти так же прочен. Так, в бою при Сент-Винсенте HMS Blenheim окружили пять испанских кораблей, включая один трёхдечный и саму Santissima Trinidad. Согласно рапорту, он получил 105 попаданий в корпус, однако потерял лишь 13 человек убитыми и 48 ранеными.[2]

Движущей силой строительства малых трёхдечных было желание сэкономить. Весь век паруса и долго после, британский флот сохранял присутствие во многих частях света. Ему требовалось много кораблей. Результатом стала практически неизменная политика Адмиралтейства: оно не только сопротивлялось росту размеров каждого типа, но и выбирало под каждую задачу самый маленький и дешёвый корабль, для неё пригодный. В этом свете 98-пушечный «экономичный» тип был характерно британским.

| Год | В строю | В ремонте

или в резерве |

|---|---|---|

| 1793 | 4 | 12 |

| 1796 | 16 | 0 |

| 1799 | 15 | 2 |

| 1801 | 14 | 2 |

| 1805 | 11 | 3 |

| 1808 | 7 | 4 |

| 1811 | 8 | 4 |

| 1814 | 5 | 3 |

| 1815 | 2 | 5 |

Меньшие размеры означали, что корабль дешевле строить и содержать, а значит им можно рисковать в отдалённых морях, куда корабли 1 ранга не отправляли.

Недостатки

К сожалению, когда количество важнее качества, расплачиваться за него приходится возможностями корабля. В случае второго ранга, расплата пришла в виде слабых мореходных качеств. Скорость в значительной мере зависит от длины ватерлинии, а корабли 2-го ранга в этом проигрывали. Далее, высота межпалубного пространства диктуется человеческим ростом, и потому они были высоковаты для своей длины, и как следствие, увалисты. На флоте они получили незавидную репутацию плохих ходоков, тяжёлых в управлении и плохо всхожих на волну. Классической стала попытка эскадры лорда Бридпорта в рождественский день 1796 года спешно покинуть Спитхед для погони за французами. HMS Prince (98) прозевал момент поворота и, не обрасопив реи, столкнулся с Sans Pareil; HMS Formidable (98) навалился на HMS Ville de Paris и повредил его; HMS Atlas (98) выскочил на мель.

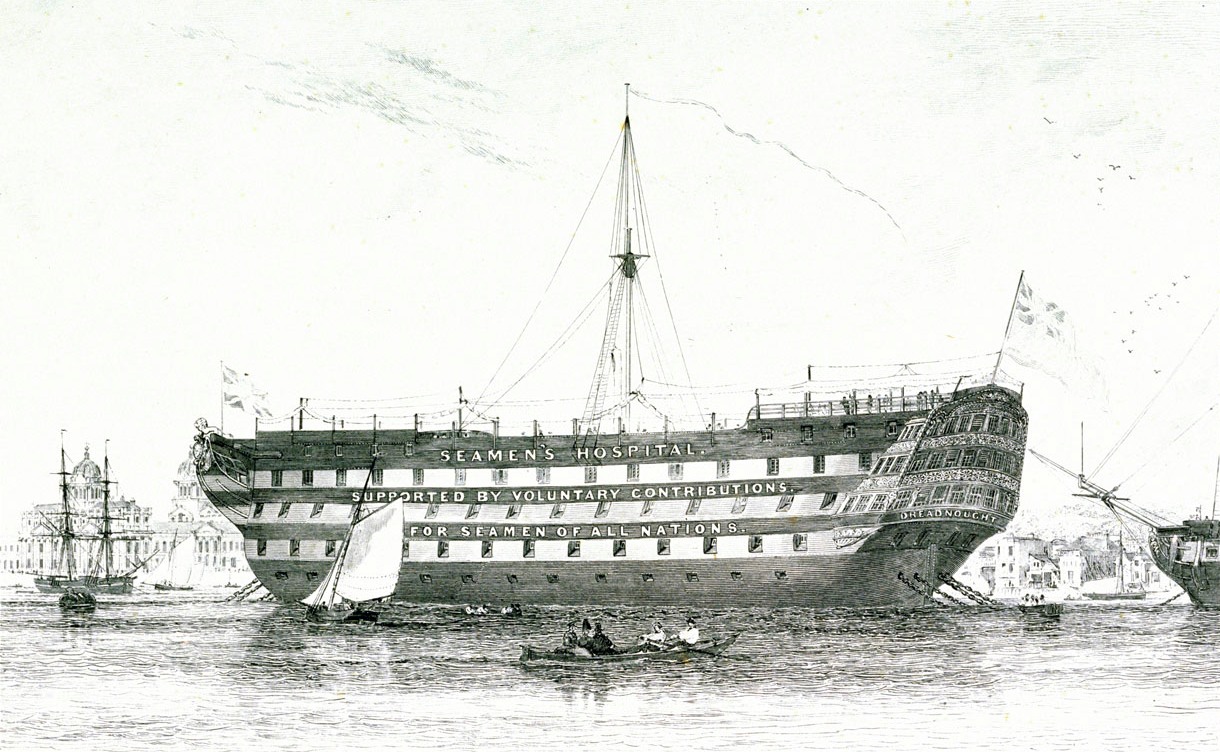

Адмирал Джервис, тогда ещё не граф Сент-Винсент, был очень невысокого мнения о дисциплине и качествах Флота Канала того времени, но его собственный St. George (98) совершил навал на португальский фрегат, а позже сел на мель в устье Тахо. При Трафальгаре плохие ходовые качества HMS Prince, HMS Dreadnought (а заодно и HMS Britannia 1-го ранга) заставили Нельсона отдать им приказ сближаться под меньшим углом чем все, в надежде что этот курс относительно ветра несколько улучшит их ход. Поэтому на самых точных картинах битвы эти трое изображены словно ни в той, ни в другой колонне.[3]

Развитие

Попытка улучшить мореходные качества в 1750-е гг привела к сокращению вооружения на шканцах до пары пушек. Но в 1778 году она свелась на нет номинальным превращением 90-пушечных кораблей в 98-пушечные, путём добавления восьми 6-фунтовых пушек на шканцы. Проекты, созданные в середине 1750-х годов Слейдом, как HMS London, были удлинены, чтобы уместить на нижней палубе по четырнадцать портов на борт. Больше никаких усовершенствований не происходило до появления типа Dreadnought, имевшего 18-фунтовые пушки как на средней, так и на верхней батарейной палубе.

Числом они всегда превосходили своих собратьев в первом ранге, но нельзя не заметить: если корабли 1 ранга оставались в активной службе практически до конца войн, численность 2 ранга пошла на спад после Трафальгара. Вероятно, это отражает как непрерывную нужду в престижных больших флагманах дома, так и то, что командующие на удалённых станциях предпочитали в качестве флагманов двухдечные корабли за их лучшие мореходные качества. Поскольку в других флотах этому типу не было эквивалента, пополнения его за счёт призов не было.

Роль и место

Линейные корабли 2 ранга были сосредоточены в Канале, и как правило несли флаги младших (дивизионных) флагманов на эскадре. Иногда они были во главе самостоятельных эскадр, но что касается флота Канала, они рисковали повреждением от навигационных опасностей в блокадной службе ещё больше, чем их старшие собратья. Плотная блокада французских берегов трепала нервы и моряку двухдечного корабля, а уж на чём-либо крупнее она приближалась к самоубийству; некоторые капитаны даже ходатайствовали о переводе на трёхдечные, чтобы избежать такой службы.[2]

Зато в бою они были в своей стихии. Многие сражались с отличием во всех крупных битвах вплоть до, и включая, Трафальгар. Однако, в отличие от 1 ранга, некоторые были отряжены для службы подальше от дома. С самого начала войны важные колониальные экспедиции проходили под предводительством 98-пушечных кораблей. HMS Queen (и HMS Duke) участвовали в нападении на Мартинику в 1793 году, а HMS Boyne под флагом сэра Джона Джервиса вёл вест-индскую кампанию 1794 года. С этого времени часто один, а то и два корабля 2 ранга находились в этих водах. А эскадра Подветренных островов считалась достаточно важной для постоянного присутствия 98-пушечного флагмана.

Одно преимущество их над 1 рангом было несомненно — меньшая (где-то на 2 фута) осадка. В результате их иногда посылали туда, где их «большие братья» пройти не могли. Когда в начале 1801 года муссировались планы экспедиции в Данию и на Балтику (и ожидались действия на мелководье), в качестве флагманов предлагались St. George или London (оба 98). Нельсон в конце концов оставил первый и перешел командовать на 74-пушечный, но с этого началась долгая связь 98-пушечных кораблей с Балтикой. Она возобновилась с Наполеоновскими войнами: HMS Prince of Whales был флагманом адмирала Гамбье при штурме Копенгагена в 1807, а между 1808 и 1812 в составе Балтийского флота Сумареса побывали Formidable, Dreadnought, Temeraire и St. George.

По ходу войны флот стал смелее применять трёхдечные корабли, круглый год и при любой погоде. Но потеря St. George от шквала в 1811 году при возвращении с Балтики стала напоминанием, насколько велик был риск. Разумеется, он шёл под временным рангоутом, но общеизвестная неповоротливость внесла свой вклад в гибель корабля и 850 человек.

Франция

После 1687 года двухдёчный линейный корабль с 68-76 пушками[4].

Век паруса (1743—1831)

Двухдёчный с 84 пушками, трёхдёчный с 86[5]. Чуть позднее на смену трёхдёчному с 86 пушками пришёл трёхдёчный 90-100 пушечный корабль[6] причём чёткая грань между 1 и 2 рангом отсутствовала.

Другие страны

Хотя некоторые страны стали в середине XIX века присваивать некоторым кораблям 2 ранг, классические парусные флота, а с ними и классическая система рангов, к тому времени уже сходили со сцены.

Хотя некоторые страны стали в середине XIX века присваивать некоторым кораблям 2 ранг, классические парусные флота, а с ними и классическая система рангов, к тому времени уже сходили со сцены.

За пределами Великобритании 2 ранг в эпоху паруса почти не встречался. Второстепенные флота (например, португальский или венецианский) временами возводили во второй ранг более слабые корабли, например 64-пушечные. Однако они не были вполне последовательны и в этом: ранг менялся в зависимости от смены правительства.

Например в сборнике Tutti Battimenti…, изданном в Неаполе в 1780 году, изображен 74-пушечный двухдечный с подписью «португальский корабль 2 ранга». В ведущих флотах считалось общепризнанным, что подобные корабли относятся к 3 рангу.

См. также

- Рейтинг (пушечный)

- Ранг в парусном военно-морском флоте

- Корабль 1 ранга (парусный)

- Корабль 3 ранга (парусный)

- Корабль 4 ранга (парусный)

- Корабль 5 ранга

- Корабль 6 ранга

Напишите отзыв о статье "Корабль 2 ранга (парусный)"

Примечания

- ↑ Lavery, Brian. The Ship of the Line — Volume 1: The development of the battlefleet 1650−1850. Conway Maritime Press, 2003. ISBN 0-85177-252-8. (англ.)

- ↑ 1 2 3 4 Nelson Against Napoleon: From the Nile to Copenhagen, 1798−1801. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, London, 1997, p.117-119. ISBN 1-86176-026-4

- ↑ The Campaign of Trafalgar: 1803−1805. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, London, 1997. p.144-150. ISBN 1-86176-028-0

- ↑ [felipe.mbnet.fi/France/French_2__Rates_1647-1715/french_2__rates_1647-1715.html French 2.Rate warships 1647-1715]

- ↑ [felipe.mbnet.fi/France/French_80-guns/french_80-guns.html French 80-gun ships in 1743—1831]

- ↑ [felipe.mbnet.fi/France/French_1__Rates__1627-1854_/french_1__rates__1627-1854_.html YEARS 1700—1854 (Sail) (90-120 guns)]

Отрывок, характеризующий Корабль 2 ранга (парусный)

– Графские наряженные, по лошадям вижу, – отвечали голоса.Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих.

Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяц – Диммлер с барыней – Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.

– Ах, узнать нельзя! А Наташа то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого то. Эдуард то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто? Ну, утешили! Столы то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели!

– Ха ха ха!… Гусар то, гусар то! Точно мальчик, и ноги!… Я видеть не могу… – слышались голоса.

Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.

Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.

– А это чья такая? – говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. – Кажется, из Ростовых кто то. Ну и вы, господин гусар, в каком полку служите? – спрашивала она Наташу. – Турке то, турке пастилы подай, – говорила она обносившему буфетчику: – это их законом не запрещено.

Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, – Пелагея Даниловна закрывалась платком, и всё тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго, старушечьего смеха. – Сашинет то моя, Сашинет то! – говорила она.

После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры.

Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых.

– Нет, в бане гадать, вот это страшно! – говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых.

– Отчего же? – спросила старшая дочь Мелюковых.

– Да не пойдете, тут надо храбрость…

– Я пойду, – сказала Соня.

– Расскажите, как это было с барышней? – сказала вторая Мелюкова.

– Да вот так то, пошла одна барышня, – сказала старая девушка, – взяла петуха, два прибора – как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет… с колокольцами, с бубенцами подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.

– А! А!… – закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.

– Да как же, он так и говорит?

– Да, как человек, всё как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; – только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали…

– Ну, что пугать их! – сказала Пелагея Даниловна.

– Мамаша, ведь вы сами гадали… – сказала дочь.

– А как это в амбаре гадают? – спросила Соня.

– Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит – дурно, а пересыпает хлеб – это к добру; а то бывает…

– Мама расскажите, что с вами было в амбаре?

Пелагея Даниловна улыбнулась.

– Да что, я уж забыла… – сказала она. – Ведь вы никто не пойдете?

– Нет, я пойду; Пепагея Даниловна, пустите меня, я пойду, – сказала Соня.

– Ну что ж, коли не боишься.

– Луиза Ивановна, можно мне? – спросила Соня.

Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.

«Так вот она какая, а я то дурак!» думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде.

– Я ничего не боюсь, – сказала Соня. – Можно сейчас? – Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.

«Что за прелесть эта девочка!» подумал он. «И об чем я думал до сих пор!»

Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа.

На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью.

С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:

– Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться.

– Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.

Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.

«Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

– Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.

Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.

– Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он.

– Да, – отвечала Соня. – А тебе ?

На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.

– Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони.

– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.

– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.

– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?

– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.

«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».

– Так ты рада, и я хорошо сделал?

– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.

Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.

На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.