Кук, Фредерик

- Эта статья посвящена американскому полярнику Фредерику Куку. О знаменитом английском мореплавателе см. Кук, Джеймс

| Фредерик Альберт Кук | |

| англ. Frederick Albert Cook | |

| |

| Род деятельности: |

Полярный путешественник, врач, бизнесмен |

|---|---|

| Дата рождения: | |

| Место рождения: | |

| Гражданство: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Отец: |

Теодор Кох |

| Мать: |

Маргарета Ланге |

| Супруга: |

1) Либби Форбс (в 1889—1890), |

| Дети: |

Рут Кук (падчерица), |

| Награды и премии: | |

| Сайт: |

[www.cookpolar.org/ kpolar.org] |

Фре́дерик А́льберт Кук (англ. Frederick Albert Cook; 10 июня 1865, Хортонвилл, Нью-Йорк — 5 августа 1940, Нью-Рошелл, Нью-Йорк) — американский врач, полярный путешественник и бизнесмен, заявивший, что первым в истории человечества достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года, за год до Роберта Пири. Также утверждал, что 16 сентября 1906 года первым взошёл на вершину горы Мак-Кинли. В 1909 году Пири и некоторые сотрудники Кука обвинили его в фальсификации данных. Дискуссии продолжаются по сей день.

В 1894—1913 годах состоял действительным членом Арктического клуба, является одним из его основателей. В 1904 году стал одним из сооснователей Клуба Исследователей (en:The Explorers Club), в 1907—1908 годах Ф. Кук был избран его почётным президентом.

Содержание

Происхождение. Становление

Фредерик Альберт Кук родился 10 июня 1865 года в деревушке Хортонвилл округа Салливан штата Нью-Йорк и был четвёртым из шести детей[1]. Его родители были иммигрантами из Германии. Отец — Теодор Альбрехт Кох, врач по профессии, переселился в США, выехав из Ганновера после революции 1848 года. Человек либеральных взглядов, он отправился в Новый Свет вместе с Карлом Шурцем в поисках политической свободы. Во время гражданской войны в США он служил в федеральной армии врачом и здесь, устав от того, что новобранцы коверкают его имя каждый на свой лад, перевёл его на английский язык, превратившись в Теодора Кука (англ. Theodore Cook)[Прим 1]. Мать — урождённая Маргарета Ланге, была родом из Франкфурта-на-Майне. Несмотря на обширную практику, заработки главы семьи были скромны, так как небогатые пациенты предпочитали расплачиваться съестным — яйцами, молоком, куриным или говяжьим мясом. Небольшие деньги, которые удавалось добыть, полностью уходили на домашнее хозяйство, а также на ткань, из которой Маргарета Кук сама шила одежду для всей семьи. В 1870 году Теодор Кук умер от пневмонии, оставив вдову с пятью детьми (один ребёнок умер в раннем возрасте); во владении семьи была ферма площадью около 15 га[2]. В 1878 году они совершенно разорились и переехали в предместье Нью-Йорка — Порт-Джервис, где Маргарете Кук удалось найти работу. Юный Фредерик, которому было тогда 13 лет, начал свою карьеру на стекольной фабрике, затем сделался фонарщиком. По вечерам после школы ему полагалось вычищать, наполнять маслом и зажигать уличные фонари, а ранним утром, направляясь на учёбу, вновь гасить[3].

Год спустя семейство Куков обосновалось в Бруклине: мать работала швеёй, сыновья вынуждены были перебиваться любыми попадающимися заработками; в частности, Фредерик вместе с братом Уильямом торговал овощами на Фултонском рынке. Из-за того, что вставать приходилось в два часа ночи и оставаться на рынке до полудня, Фредерик посещал 37-ю муниципальную школу урывками, но благодаря прилежанию успевал наравне с другими учениками. Ко времени выпуска он окончательно решил стать врачом, как и его отец, и стал задумываться о дополнительном заработке, могущем обеспечить его деньгами на время учёбы. Вначале раздобыв старый печатный пресс, он стал штамповать рекламные листки и визитные карточки для местных торговцев. Дело оказалось прибыльным настолько, что в последний месяц перед Рождеством ему пришлось провести без сна несколько ночей, изготовляя поздравительные открытки[4].

Со временем три брата — Уильям, Теодор и Фредерик — основали фирму под названием «Братья Кук, молоко и сливки», которая развозила молоко по домам. Эта услуга была новой для того времени, ещё одним новшеством было использование для этой цели стеклянных бутылок вместимостью в одну кварту. Бизнес вновь оказался весьма успешным, так что новоявленному главе компании пришлось купить лошадь и фургон и нанять несколько возчиков, чтобы удовлетворить спрос. В результате для студента, едва поступившего на первый курс Школы медицины и хирургии, день строился следующим образом: подъём в час ночи, работа до 10 утра (причём Фредерик сам следил за получением молока на складе и при необходимости заменял заболевшего возчика), затем занятия до 4 часов дня, ещё 5 часов на выполнение домашних заданий (часто для экономии времени прямо в университетской аудитории) и наконец — дорога домой и сон в 9 часов вечера. В 1877 году, когда колледж сменил адрес, ему пришлось перевестись на медицинский факультет Колумбийского университета, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу [5].

Зимой 1888 года во время «великого бурана», совершенно парализовавшего движение на улицах, ему пришлось на неделю отказаться от доставки молока. Весь район оказался на голодном пайке, но предприимчивый юноша поставил на салазки лодку, построенную братом Теодором для катания летом, и на ней развозил по домам уголь, также неплохо на этом заработав. К этому времени относится первая фотография Фредерика Кука и его лодки, сделанная уличным фотографом для одного из журналов Фрэнка Лесли[5].

Ещё во время обучения, весной 1889 года, Кук женился на Либби Форбс, которую встретил во время праздника во Второй Методистской церкви. Она была одной из первых в то время женщин-стенографисток и работала на обувной фабрике Шрайнера и Эрнера. Брак этот оказался недолгим, так как миссис Кук родила ребёнка, прожившего всего несколько часов, и умерла от перитонита неделю спустя[5].

В 1890 году Фредерик Кук закончил университет с дипломом врача[1] и, продав свою долю в молочном бизнесе брату Уильяму, вместе с сестрой и матерью перебрался на Манхеттен, где поселился по адресу: Западная 55-я улица, 338 и тогда же открыл частную практику в Бруклине[Прим 2]. Коротая время в ожидании пациентов, он увлёкся книгами об арктических путешествиях. Его любимыми авторами стали Илайша Кейн, корабельный врач на судне лейтенанта де Хейвена, и Чарльз Фрэнсис Холл, глава экспедиции на «Поларисе». Между обоими авторами и им самим было немало общего — Кейн также был врачом, а Холл как и сам Кук поднялся с самого дна, перепробовав в юности множество профессий[6][7].

По воспоминаниям Кука, переломный момент наступил, когда он от нечего делать листал страницы «Нью-Йорк Геральд» и случайно наткнулся на объявление о готовящейся гренландской экспедиции Пири. Позднее он вспоминал:

Мои чувства трудно описать. Словно бы раскрылась дверь тюремной камеры. Я впервые… ощутил тогда зов Севера[6].

Первые экспедиции

Гренландия, 1891—1892 годы

Зимовочная экспедиция в Северной Гренландии, организованная Робертом Пири, изначально преследовала цель пересечь остров с запада на восток, но буквально в последний момент Пири узнал, что его в этом начинании уже опередил Нансен. Будущий начальник, впрочем, не пал духом, но немедленно изменил планы, собираясь теперь узнать насколько далеко простирается остров Гренландия на север. Также он собирался проверить, нельзя ли достичь полюса по суше. Пири, обладая тяжёлым и мстительным характером, в кругу друзей уверял, будто Нансен «его обскакал» и присвоил его собственные планы, однако благоразумно воздерживался от того, чтобы высказывать подобное мнение публично[8].

Зимовочная экспедиция в Северной Гренландии, организованная Робертом Пири, изначально преследовала цель пересечь остров с запада на восток, но буквально в последний момент Пири узнал, что его в этом начинании уже опередил Нансен. Будущий начальник, впрочем, не пал духом, но немедленно изменил планы, собираясь теперь узнать насколько далеко простирается остров Гренландия на север. Также он собирался проверить, нельзя ли достичь полюса по суше. Пири, обладая тяжёлым и мстительным характером, в кругу друзей уверял, будто Нансен «его обскакал» и присвоил его собственные планы, однако благоразумно воздерживался от того, чтобы высказывать подобное мнение публично[8].

Найдя объявление, в котором Роберт Пири приглашал врача для участия в этой экспедиции, Кук отозвался на предложение «скорее из любопытства, чем из честолюбия»[9]. Честно признавшись, что не имеет опыта и едва успел получить диплом, он предложил свои услуги безвозмездно, единственно за стол и кров. Решение Кука шокировало его друзей и близких, степень недоверия к затее Пири хорошо иллюстрируется фактом, что все компании, в которых Кук попытался застраховать свою жизнь, ответили ему отказом[10].

Экспедиция отправилась 6 июня 1891 года на баркентине «Кайт», причём в составе зимовочного отряда было всего семь человек, включая норвежца Эйвина Аструпа и супругу Пири — Джозефину Дибич. Кроме того, по настоянию филадельфийской Академии естественных наук, оплатившей начинание Пири, на том же корабле должны были следовать участники Западной Гренландской экспедиции (девять человек) во главе с профессором Анджело Хейлприном[11]. В их задачи входили изучение эскимосской культуры и покупка местных изделий, предназначавшихся для готовящейся Выставки достижений народов мира. Кук поднялся на борт, захватив с собой скромные пожитки и — в качестве предмета роскоши — несколько банок кетчупа, к которому успел пристраститься. Перед отъездом Пири заставил всех своих людей подписать контракт, согласно которому они обязаны были беспрекословно ему подчиняться и после возвращения воздерживаться от любых публикаций и газетных интервью в течение года, предоставляя таким образом своему начальнику полную монополию[11].

Плавание началось тяжело: большинство членов экспедиции сильно страдали от морской болезни и отлёживались в своих каютах. Первые остановки были сделаны в датских и эскимосских поселениях Южной Гренландии. Врач в этих местах был редкостью, и Кук неожиданно для себя оказался загружен работой разной степени сложности, вплоть до извлечения осколка кости из застарелого перелома. 1 июля корабль вошел в бухту Мелвилла и 6 июля был затёрт льдами, что привело к вынужденной остановке на неделю. Впрочем, команда, состоящая в основном из молодёжи, немедленно оживилась и устроила игру в снежки. Дни коротали, занимаясь подготовкой и проверкой снаряжения и сборного дома, удалось также подстрелить белого медведя, случайно оказавшегося неподалёку[12][13]. После того как корабль, наконец, смог двигаться, в ледяной шторм 11 июня Пири сломал лодыжку[14]. Джозефина Пири с благодарностью вспоминала, что «доктор Кук был сама забота… ночи напролёт он проводил возле мистера Пири»[12].

Команду высадили на Земле Прадхо в бухте Мак-Кормик (77° 40’ с. ш., 40° 40’ з. д.) 26 июня. Здесь был собран походный дом, получивший имя Редклифф, из-за нависших над бухтой красно-коричневых скал. Пири при этом был не в состоянии самостоятельно передвигаться и оправился только к октябрю[14]. Куку удалось наладить добрые отношения с эскимосами, жившими неподалёку, заслужив у них репутацию «доктора-шамана», и даже научиться их языку. Посему вначале одна, затем ещё несколько эскимосских семей обосновались рядом с Редклиффом, в обмен на иглы, ножи и иные европейские товары изготовляя для исследователей снаряжение и одежду из шкур, оказавшуюся для защиты от холодов куда эффективнее, чем европейское платье. Доктор позаботился также, чтобы экспедиция на всё время полярной зимы была в изобилии снабжена свежей пищей, богатой витаминами. В результате всех усилий цинга — бич полярных исследователей — не затронула зимовщиков. Существовала, однако, иная опасность — постоянное вынужденное проживание в одном помещении и однообразие занятий вели к раздражению и ссорам по любому пустяку. Так, аристократичная миссис Пири, привычная к светским манерам и речам, высоко ценила заботливость Кука к пациентам, его добросердечие и желание постоянно прийти на помощь («уж не знаю какой он врач»), в то же время тяготилась неотёсанностью «этого мужлана и бывшего развозчика молока», еле-еле получившего образование. Её шокировало, что Кук неспособен написать пары строк без орфографических ошибок, объявляя, например, что у пациента «проблемы с жевотом» (так в оригинале), и может с прямотой медика, для которого нет запретных тем, рассуждать за столом о кишечных газах, заявляться к завтраку в несвежей сорочке и даже хвастаться тем, «что расчёсывался в последний раз в воскресенье». Следует сказать, что миссис Пири не отличалась мягкостью характера; если Кук достаточно спокойно воспринимал любые выпады в свой адрес, полагая, что работа и чтение — лучшее лекарство «от ерунды», другой участник экспедиции — Джон Верхоефф — с самого начала жестоко рассорился с миссис Пири, вплоть до того, что предложил её мужу «вложить в дело ещё 500 долларов, если тот отправит её назад с первым кораблём». Эти ссоры привели в конечном итоге к трагедии.

Первые маршрутные вылазки начались только в феврале 1892 года, и Кук принимал в них деятельное участие. Вместе с Пири и Аструпом они начали освоение технологии строительства иглу — временных снежных убежищ по эскимосскому образцу, но поначалу успеха не добились[15]. Крыша, в основание которой были положены палки от лыж, во время неожиданно начавшегося бурана обрушилась под тяжестью мокрого снега, что едва не стоило исследователям жизни. Аструпа пришлось буквально выгребать из-под снежного завала, после чего ночь напролёт Пири своим телом согревал полузамёрзшего Кука. Доктор также вызывал постоянные шутки своих попутчиков тем, что мог расстрелять обойму, прежде чем попасть в моржа или оленя. Впрочем, стрелять он, наконец, научился, так как Пири оставил в своём дневнике шутливую запись, что «доктор… наконец реабилитировал себя, уложив сразу пять северных оленей». Кук охотно и быстро учился, строил нарты, ходил на лыжах с Эйвином Аструпом.

Во время длительного похода на север, предпринятого Пири и Аструпом, Кук был оставлен исполняющим обязанности начальника на базе[16]. О своём участии в экспедиции Пири 1891—1892 годов сам Кук ничего не написал, как не проявил особых качеств исследователя. Отношения между Пири и Куком сложились удачно, Пири высоко оценил Кука как медика и этнографа[17]. После возвращения в Нью-Йорк Кук прочитал несколько лекций об эскимосах и особенностях медицины в полярных странах, но по просьбе Пири прекратил эту деятельность[18].

Самостоятельные походы

В 1893 году при поддержке Йельского университета Кук совершил трёхмесячное плавание вдоль побережья Гренландии на яхте Zeta, достигнув Упернавика, хотя собирался покорить мыс Йорк. В 1894 году Кук решил организовать собственную экспедицию в Антарктиду, в чём его поддержал Герберт Бриджмен — владелец газеты Brooklyn Standard Union. Достаточного количества денег (бюджет оценивался в 50 000 долларов) собрать не удалось, поэтому летом 1894 года Кук зафрахтовал 1158-тонный пароход Miranda, на который погрузились 52 пассажира — преимущественно студенты колледжей Восточного побережья США. За участие в плавании они платили по 500 долларов каждый. Этот поход проходил на редкость неудачно: сначала у побережья Лабрадора судно столкнулось с айсбергом и было отбуксировано в Сент-Джонс для ремонта[19]. Посетив после ремонта Суккертоппен, 7 августа пароход налетел на подводный риф. В сложившейся ситуации Кук на открытой лодке проплыл 100 миль к северу — в Хольстейнборг, приведя 20 августа спасательное судно. 5 сентября пассажиры вернулись в Канаду, причём многие из них занялись во время вынужденной стоянки научными исследованиями[20]. Кук был вынужден отказаться от планов собственной экспедиции, однако откликнулся на предложение бельгийского барона Адриена де Жерлаша, организовывавшего экспедицию в Антарктиду. В это же время он заключил помолвку с Анной Форбс — сестрой покойной жены, которая резко возражала против его планов. А. Форбс скончалась во время пребывания Кука в Антарктиде[18].

Антарктида

Экспедиция А. де Жерлаша должна была провести первую в истории человечества зимовку в высоких широтах Южного полушария. Команда должна была работать в два сезона: в первый предполагались исследования в Море Уэдделла, затем должна была быть высажена партия из трёх зимовщиков, а корабль отбыть в Мельбурн и вернуться на следующий год[21]. Экспедиционное судно — норвежский паровой барк «Бельжика» — имело машину в 150 л. с., им командовал гидрограф Жорж Лекуан. Штурманом шёл норвежец Руаль Амундсен. Команда была интернациональной: в её состав входили бельгийский магнитолог — лейтенант Эмиль Данко, румынский биолог Эмиль Раковица, поляки — метеоролог А. Добровольский и геолог Г. Арктовский[22]. По воспоминаниям Кука, в кают-компании офицеры общались между собой по-французски, учёные в лаборатории — по-немецки, а матросам, набранным со всей Европы, отдавались приказы на смеси английского, немецкого, французского и норвежского языков[23].

Получив по телеграфу согласие начальника экспедиции, Кук взошёл на борт экспедиционного судна «Бельжика» в Рио-де-Жанейро 22 октября 1897 года. При этом Кук отказался от жалованья, хотя был единственным человеком на борту, обладающим реальным полярным опытом[24].

Неверно избранный маршрут привёл к тому, что 4 марта 1898 года «Бельжика», не дойдя до материкового побережья, была остановлена паковыми льдами: предстояла незапланированная зимовка. Команда не была к ней подготовлена, по воспоминаниям штурмана Р. Амундсена, недоставало провианта, топлива, тёплая одежда имелась только для четверых участников зимовочной партии, даже керосиновых ламп не хватало на каждую каюту[25]. Дрейф продолжался 13 месяцев и проходил в районах моря Беллинсгаузена, которые до того не посещались людьми из-за крайне тяжёлой ледовой обстановки. Скорость дрейфа была довольно велика — от 5 до 10 миль в сутки. Глубины в этих местах превышали 1500 м, так что лот не достигал дна[26].

На борту «Бельжики» Кук близко сошёлся с Руалем Амундсеном, с которым поддерживал отношения до самой гибели последнего. Позднее Амундсен писал:

|

Цинга стала главной проблемой экипажа с наступлением полярной ночи. Амундсен и Кук развернули охоту на тюленей и пингвинов и не ограничивали себя в пище, при взвешивании в мае Амундсен поставил рекорд — 87,5 кг[28]. Вместе с Куком они также экспериментировали с полярным снаряжением, на практике проверив свойства спальных мешков конструкции Пири, Аструпа и Нансена[Прим 3]. Кук был для Амундсена одновременно наставником и соучеником, однако остальные члены команды относились к этим экспериментам без всякого энтузиазма[29]. 5 июня 1898 года скончался от цинги и осложнений на сердце магнитолог Э. Данко; вскоре матрос-норвежец Толефсен сошёл с ума и попытался пешком уйти в Норвегию[30]. Впрочем, обстановка на борту не была вовсе беспросветной: старший помощник Лекуан провёл «Большой конкурс женской красоты»[31] и издавал непристойный рукописный журнал[32].

К окончанию полярной ночи (она длилась с 16 мая по 21 июля 1898 года) Кук возглавил разведочный отряд, исследующий состояние льда. Признаков образования полыней не было. Только после наступления нового, 1899 года, лёд стал трескаться на расстоянии около 900 м от судна. Кук заставил команду прорубить канал, чтобы провести «Бельжику» на чистую воду. 14 марта 1899 года экспедиция покинула зону паковых льдов. В Пунта-Аренас команда была 27 марта. На этом плавание закончилось: денег для продолжения исследований у де Жерлаша не было, поссорившийся с ним Амундсен отбыл в Норвегию за собственный счёт[30].

К окончанию полярной ночи (она длилась с 16 мая по 21 июля 1898 года) Кук возглавил разведочный отряд, исследующий состояние льда. Признаков образования полыней не было. Только после наступления нового, 1899 года, лёд стал трескаться на расстоянии около 900 м от судна. Кук заставил команду прорубить канал, чтобы провести «Бельжику» на чистую воду. 14 марта 1899 года экспедиция покинула зону паковых льдов. В Пунта-Аренас команда была 27 марта. На этом плавание закончилось: денег для продолжения исследований у де Жерлаша не было, поссорившийся с ним Амундсен отбыл в Норвегию за собственный счёт[30].

Прибыв в Бельгию, Кук был награждён Орденом Леопольда — высшей бельгийской наградой, удостоился золотых медалей от Географического общества Брюсселя и Королевской Академии наук. Бельгийское географическое общество присудило ему серебряную медаль; отдельно наградили американца городские власти Брюсселя. Кук принял участие и в научном отчёте экспедиции на «Бельжике», изданном в 11 томах. Кук был представлен в 10 томе статьями «Медицинский отчёт» и «Отчёт о племени она»[33]. О путешествии Кук написал популярную книгу «Впервые через антарктическую ночь», впервые изданную в Нью-Йорке в 1901 году[34].

Во время экспедиции произошёл следующий казус: при посещении Огненной Земли в январе 1898 года Кук забрал рукопись словаря языка племени ямана, составленного миссионером Томасом Бриджесом (1842—1898). В 1901 году словарь был выпущен под фамилией Кука на средства бельгийского правительства[35]. Р. Брюс впоследствии заявил, что казус произошёл вследствие технической ошибки при печати тиража, опираясь на показания редактора словаря, данные в Конгрессе США[36]. Тем не менее, это сильно повредило репутации Кука.

Деятельность Кука в 1901—1907 годы

Гренландия

Вернувшись в США, Кук получил предложение Г. Бриджмена — секретаря Арктического клуба Пири — совершить плавание в Гренландию. Пири находился там с 1898 года, надлежало доставить зимовочной партии дополнительные запасы, а также оценить состояние здоровья начальника экспедиции, лишившегося из-за отморожения восьми пальцев на ногах. Бриджмен собирался идти в Гренландию сам, но не обладал необходимым полярным опытом; в качестве эксперта он и пригласил Кука. Команда Арктического клуба отплыла на транспорте «Эрик» и летом 1901 года в проливе Смит обнаружила Пири. Встреча Кука и Пири прошла сдержанно, в отчёте своей экспедиции Пири о ней не упоминал. Объяснялось это тем, что Пири не мог представить своим спасителям никакой сенсационной информации. Тот факт, что Пири достиг крайней северной точки Гренландии — мыса Морис-Джесуп, будет установлен Кнудом Расмуссеном только в 1926 году, после смерти Пири[37]. Пири находился в плохом физическом состоянии: очень истощён, культи на ногах заживали плохо, особо были отмечены симптомы цинги и аритмии. Кук настаивал на возвращении в Нью-Йорк, Пири категорически отказывался и остался на очередную зимовку[37]. Весной 1902 года Пири попытался покорить Северный полюс, но в тот раз достиг 84° 17’ с. ш.[38]

Первая экспедиция на Аляску

В 1902 году в день своего рождения 37-летний Кук женился на вдове одного из своих друзей — Мэри Фидель Хант (Кук дал свою фамилию и её пятилетней дочери от первого брака Рут). Мэри была весьма состоятельной женщиной, после женитьбы Кук смог вновь открыть врачебную практику в Бруклине, в частности, обзаведясь одним из первых в Нью-Йорке рентгеновских аппаратов[39].

В 1902 году в день своего рождения 37-летний Кук женился на вдове одного из своих друзей — Мэри Фидель Хант (Кук дал свою фамилию и её пятилетней дочери от первого брака Рут). Мэри была весьма состоятельной женщиной, после женитьбы Кук смог вновь открыть врачебную практику в Бруклине, в частности, обзаведясь одним из первых в Нью-Йорке рентгеновских аппаратов[39].

Размеренная жизнь не устраивала Кука, и в 1903 году при поддержке журнала Harper's Monthly magazine он организовал экспедицию на Аляскинский хребет, намереваясь покорить высочайшую вершину Северной Америки — Мак-Кинли. В экспедиции участвовали шесть человек, ни один из которых не обладал альпинистским опытом. 24 июня 1903 года команда прибыла в посёлок Тайонек в Заливе Кука и далее двинулась на север — к леднику Питерса, имея 15 вьючных лошадей. 28 августа они разбили лагерь на высоте 3300 м, а за следующие двое суток поднялись ещё на 400 м по высоте. Резко возросла лавинная опасность, надо было возвращаться, причём по уже пройденному маршруту это было невозможно. Куку удалось миновать долину ледника Гарвей и организовать сплав по реке Чулитна (приток Суситны). 26 сентября 1903 года экспедиция без потерь вернулась в Тайонек, пройдя более 1000 км в экстремальных условиях[40].

Хотя экспедиция была неудачна со спортивной точки зрения, но её высоко оценили профессиональные географы (в частности, тогдашний президент Клуба исследователей — Адольф Грили): Кук обследовал более 5000 км² территорий Аляскинского хребта, определил истоки реки Чулитны, открыл неизвестный ранее перевал и несколько ледников[41]. Однако участник экспедиции — журналист Р. Данн — написал книгу, содержащую его собственную версию событий. Он признавал Кука неважным руководителем и даже «неудачником»[42]. Это не помешало Куку представить три доклада на Международной географической конференции в Вашингтоне, проводившейся в 1904 году[43].

Экспедиция 1906 года

В экспедиции 1906 года участвовали три человека из прежней команды (включая самого Кука, а также У. Миллера и Ф. Принса), художник Б. Браун, Х. Паркер[en] — преподаватель Колумбийского университета, Э. Баррил — горный проводник, Р. Портер (геодезист) и другие. Начало экспедиции было неудачным, поскольку два месяца ушли на поиски подступов к горе с южной стороны. В августе, когда сезон подходил к концу, Кук направил Миллера, Брауна и Принса для заготовки дичи и пополнения зооботанических коллекций[44].

В экспедиции 1906 года участвовали три человека из прежней команды (включая самого Кука, а также У. Миллера и Ф. Принса), художник Б. Браун, Х. Паркер[en] — преподаватель Колумбийского университета, Э. Баррил — горный проводник, Р. Портер (геодезист) и другие. Начало экспедиции было неудачным, поскольку два месяца ушли на поиски подступов к горе с южной стороны. В августе, когда сезон подходил к концу, Кук направил Миллера, Брауна и Принса для заготовки дичи и пополнения зооботанических коллекций[44].

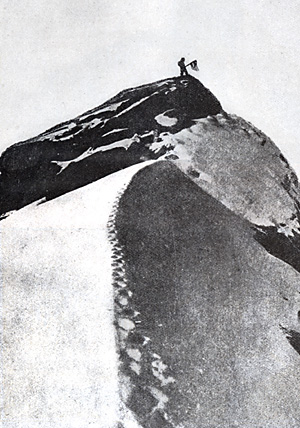

8 сентября 1906 года Кук и Баррил отправились по леднику Рут, открытому Куком за три года до этого. До 10 сентября они преодолели 30 км через проход Грейт Годж, расположенный на высоте 2500 м[45]. Дальнейшая интерпретация сообщений Кука чрезвычайно затруднительна из-за отсутствия карт местности (они будут созданы спустя полвека), поэтому опорных ориентиров маршрута, признаваемых всеми исследователями, не существует[44]. Тем не менее известно, что Кук направился обходным путём к северному подножью горы. По его заявлению, вершины горы он достиг в 10:00 по местному времени 16 сентября, но из-за сильного мороза пробыл там всего 20 минут. Телеграмма об этом достижении была доставлена Г. Бриджмену 27 сентября[46]. В 1908 году вышла книга о восхождении «На крыше континента» (англ. At the Top of the Continent), Кука к тому времени уже год не было в США.

Сомнения в достижении Кука были высказаны ещё в 1906 году, первым был Б. Браун, оставленный в базовом лагере. Однако претензии стали высказывать только три года спустя, когда начался великий спор с Пири относительно первенства в достижении Северного полюса. Сторонники Пири объявили заявление Кука о достижении вершины Мак-Кинли мошенничеством. В этой ситуации неблаговидную роль сыграл проводник Э. Баррил, единственный спутник Кука. Во время судебных разбирательств 1909 года Баррил под присягой отрицал факт достижения вершины, хотя уже через месяц заявил обратное. Даже для современников не было тайной, что Баррил получил 5000 долларов от сторонников Пири[47][48][36].

Пири оплатил экспедицию Брауна и Паркера, которые в 1910 году попытались повторить маршрут Кука. Вернувшись с Аляски, они заявили, что описанным Куком маршрутом к горе выйти вообще невозможно, тогда же Браун заявил, что изображение Кука на вершине горы, опубликованное в его книге, относится к совершенно другой вершине[48].

Проверкой сообщений Кука занялся известный американский альпинист Брэдфорд Вашбёрн (1910—2007). Начиная с 1956 года он выпустил ряд статей, в которых провёл отождествление объектов, запечатлённых на фотографиях Кука 1906 года, с ныне существующими на Мак-Кинли и в её окрестностях, и пришёл к выводу, что утверждения Кука не соответствовали реальности. Аналогичную работу проводил и Брайан Оконек[49]. Вашбёрну не удалось отождествить местность, где была сделана фотография пика, так как ландшафт с 1906 года сильно изменился[50]. В реальности фотография была сделана на высоте 1627 метров[51]. В 1979 году геодезист и историк-любитель Ханс Ваале восстановил по дневниковым записям Кука возможный маршрут к вершине Мак-Кинли, который соответствовал описанию местности в дневнике, однако, по утверждению Вашбёрна, Кук не имел времени и снаряжения, которые позволили бы пройти этим сложным обходным путём[52]. Напротив, известный российский путешественник Д. Шпаро доказывал истинность достижения Ф. Кука[53]. В 2006 году российские альпинисты поднялись на Мак-Кинли по реконструированному маршруту Кука, в поле опровергнув некоторые идеи Х. Ваале.

Великий спор с Пири

- Примечание: Фактическая информация о походе Кука к Северному полюсу извлечена из его отчёта.

Охотничья экспедиция Брэдли

Идея достижения Северного полюса возникла у Кука летом 1907 года после знакомства с миллионером Джоном Брэдли. Брэдли намеревался поохотиться в экстремальных условиях. Экспедиция организовывалась спонтанно: на её подготовку ушёл месяц; отправляясь из Нью-Йорка, Кук, по его собственным словам, не имел никаких определённых планов[54]. По воспоминаниям Брэдли, уже находясь в Арктике, Кук предложил ему дойти до Полюса, заявив, что это заветная мечта его жизни; ассистировать им должны были два эскимоса[55].

3 июля 1907 года шхуна «Джон Брэдли» под командованием Мозеса Бартлетта — родственника Роберта Абрама Бартлетта, служившего Пири, — отплыла из порта Глостер в Массачусетсе. Команда посетила Годхавн, при этом никаких разговоров о полюсе с его губернатором не вели ни Кук, ни Брэдли[56]. В Заливе Мелвилл Брэдли при помощи местных эскимосов развернул охоту на моржей. 24 августа судно пришло в эскимосское становище Анноаток на гренландском побережье пролива Смита (78° 33’ с. ш., в 24 км к северу от Иита — базы Пири). В летний сезон 1907 года в Анноатоке было много эскимосских мужчин и несколько сотен ездовых лаек; всё это привело Кука к мысли, что поселение является отличной базой для похода к полюсу. Брэдли не испытывал энтузиазма по поводу новых намерений своего спутника, но передал ему часть провианта и топлива со шхуны[57]. 3 сентября 1907 года «Джон Брэдли» покинул Анноаток. Вместе с Куком на зимовку остался Рудольф Франке, образованный немец, ранее работавший у Брэдли[57].

Зимовка

До наступления полярной ночи Куку и Франке предстояло построить зимовочную хижину, которую они возвели из упаковочных ящиков. Остатки постройки обнаружил в 1952 году французский этнограф Жан Маллори, её площадь составляла всего 3×4 м. Щели были забиты обёрточной бумагой, стены обшили досками. Крыша была набрана из крышек ящиков, сверху её изолировали дёрном[58]. Помимо тесноты, было ещё одно неудобство: Кук писал, что когда топилась печь, на полу поддерживалась температура −20 °F (−29 °C), а под крышей +105 °F (+40,5 °C)[59].

До наступления полярной ночи Куку и Франке предстояло построить зимовочную хижину, которую они возвели из упаковочных ящиков. Остатки постройки обнаружил в 1952 году французский этнограф Жан Маллори, её площадь составляла всего 3×4 м. Щели были забиты обёрточной бумагой, стены обшили досками. Крыша была набрана из крышек ящиков, сверху её изолировали дёрном[58]. Помимо тесноты, было ещё одно неудобство: Кук писал, что когда топилась печь, на полу поддерживалась температура −20 °F (−29 °C), а под крышей +105 °F (+40,5 °C)[59].

Полярная ночь началась 24 октября. Видимо, на зимовке Кук решил не использовать «американский путь» (от мыса Колумбия на о. Элсмир), чтобы не раздражать Пири, который данный маршрут к полюсу считал своей монополией. Т. Райт (без ссылок на источник) утверждал, что пересечение острова Элсмир Кук обсуждал ещё с Брэдли. Преимущество маршрута Кука было в том, что внутренние районы о. Элсмир богаты дичью — пищей для людей и ездовых собак[60].

Ещё до наступления зимы Кук и Франке успели заготовить множество куропаток, зайцев и северных оленей, изготовили пеммикан из моржового мяса[61]. Кук писал, что ему удалось передать свой энтузиазм эскимосам Анноатока, после чего они охотно снабжали его мясом, добывали зайцев и песцов, чьи шкурки шли на изготовление унтят и рукавиц. Эскимосы сшили полярную одежду и спальные мешки из оленьих шкур, ветронепроницаемую верхнюю одежду сделали из шкур тюленя. Из оставленных Брэдли пиломатериалов (гикори) эскимосы изготовили для Кука нарты[62].

Не дожидаясь начала полярного дня, в январе 1908 года Кук начал разведку ледовой обстановки. В конце января к фьорду Флагнер-Бэй удалось доставить груз на четырёх нартах, мороз при этом достигал −47 °C. 5 февраля 1908 года туда доставили ещё 8 гружёных нарт[60].

Поход к Северному полюсу

Кук выступил из Анноатока 19 февраля 1908 года на 11 нартах, гружённых 4000 фунтов (1814 кг) запасов для перехода по паковым льдам и 2000 фунтов (907 кг) моржового мяса и жира для немедленного употребления. Нартами управляли 9 эскимосов, Кук и Франке. Ездовых собак было 103[63]. 25 февраля началось пересечение о. Элсмир, морозы при этом достигали −62 °F (−52 °C) при полном безветрии[64]. Команде предстояло миновать водораздел между проливом Юрика и морем Баффина. Всего на пересечение гористого острова на экстремальном морозе потребовалось 4 дня. Спустя 60 лет тем же маршрутом прошёл известный британский полярник Уолли Герберт, которому на этот же путь потребовалось 4 недели[65]. Успешной была и охота: при выходе к проливу Юрика удалось добыть 20 овцебыков и медведя, а на полуострове Шай 27 овцебыков и 24 зайца. Известный российский полярник — гляциолог В. С. Корякин — отмечал, что это редкостный случай в истории полярных экспедиций, как правило, страдавших от недостатка, а не избытка пищи[65].

К началу марта Кук отошёл на 400 миль (643 км) от Анноатока, до полюса оставалось 520 миль (836 км). Отправной точкой стал мыс Свартенвог, расположенный на 81° 20’ с. ш. В. С. Корякин, комментируя дневниковые записи Кука о том, что взятые на нартах запасы оставались нетронутыми, а люди, несмотря на морозы и штормы, пребывали в отличной физической форме, писал:Продолжительный переход от Анноатока стал для них необходимой тренировкой, позволив втянуться в трудности маршрута, испытать снаряжение и приобрести необходимый опыт. При этом не было потеряно время, чему способствовал ранний выход с зимовочной базы в Анноатоке. Свежая мясная пища давала возможность людям полностью восполнять затраты энергии, уходившей на длительные переходы в условиях сильных морозов. <…> Кук со своей идеей использования местных ресурсов явно предвосхитил идею «гостеприимной Арктики» Вильялмура Стефанссона[65].

На мысе Свартенвог Кук принял решение максимально сократить груз и команду. С собой он брал двух 20-летних эскимосов Авелу (Ahwelah) и Этукишука (Etukishook). Снаряжение было рассчитано на 80 дней пути: 935 фунтов пеммикана (424 кг), 50 фунтов мяса овцебыка (22,6 кг), 25 фунтов сахара (11 кг), 40 фунтов сухого молока (18 кг), 10 фунтов концентрата горохового супа (4,5 кг), 40 фунтов бензина для примуса, 2 фунта древесного спирта для разжигания огня, фунт спичек. У экспедиционеров были два нарезных ружья с боекомплектом в 110 патронов к каждому и разборный каяк. Навигационное оборудование включало два компаса, астролябию, секстант, три карманных хронометра, шагомер, три термометра и барометр, фотоаппарат. Всё это было погружено в двое нарт, запряжённых 26 псами[66].

Команда отправилась 18 марта 1908 года, первые 63 мили её сопровождали ещё два эскимоса. С ними Кук отправил письмо Франке с указанием ждать его до 5 июня в Анноатоке[66][Прим 4]. Уже 22 марта путь преградили разводья, при температуре −44 °C было немыслимо пользоваться каяком. Астрономические наблюдения в тот день показали 83° 31’ с. ш. при 96° 27’ з. д.[67]. Во время шторма 25 марта ледяное поле раскололось, трещина прошла через иглу (из-за сильных морозов экспедиционеры не пользовались палаткой). Кук в спальном мешке оказался в воде при −48 °F (−45 °C)[68]. Аналогичная история повторилась спустя три дня. 30 марта Кук написал в дневнике, что в 50 милях к западу от его маршрута видит признаки покрытой льдом пустынной земли. Кук назвал её «Землёй Брэдли» и сделал панорамную фотографию, но уже на следующий день не смог обнаружить никаких признаков суши[69].

Команда отправилась 18 марта 1908 года, первые 63 мили её сопровождали ещё два эскимоса. С ними Кук отправил письмо Франке с указанием ждать его до 5 июня в Анноатоке[66][Прим 4]. Уже 22 марта путь преградили разводья, при температуре −44 °C было немыслимо пользоваться каяком. Астрономические наблюдения в тот день показали 83° 31’ с. ш. при 96° 27’ з. д.[67]. Во время шторма 25 марта ледяное поле раскололось, трещина прошла через иглу (из-за сильных морозов экспедиционеры не пользовались палаткой). Кук в спальном мешке оказался в воде при −48 °F (−45 °C)[68]. Аналогичная история повторилась спустя три дня. 30 марта Кук написал в дневнике, что в 50 милях к западу от его маршрута видит признаки покрытой льдом пустынной земли. Кук назвал её «Землёй Брэдли» и сделал панорамную фотографию, но уже на следующий день не смог обнаружить никаких признаков суши[69].

13 апреля у измученных работой эскимосов произошёл нервный срыв: Авела рыдал, лёжа ничком на нартах, Этукишук собирался отправиться на юг. До предела измотанному Куку уговорами удалось вернуть своим спутникам мужество[70]. 14 апреля Кук определил координаты: 88° 21’ с. ш. при 95° 52’ з. д. Команда уже столкнулась с недостатком пищи, пришлось начать забой ездовых собак[71]. По вычислениям Кука, 19 апреля они находились в 29 милях от полюса. По его описанию, Авела и Этукишук взяли бинокль и влезли на торос, «попытавшись отыскать земную ось!»[72]. Полюса Кук и эскимосы достигли, по его заявлению, в полдень по местному времени 21 апреля 1908 года[73] и пробыли там двое суток. В. С. Корякин утверждал, что приведённые Куком приблизительные данные наблюдений свидетельствуют, что имеющиеся у него инструменты давали погрешность не более 10 морских миль, что, с точки зрения географа, непринципиально для проблемы достижения полюса[74].

Возвращение с полюса

Возвращаться Кук решил вдоль 100-го меридиана; малое количество запасов заставляло его тщательно отмечать дневные переходы: 24 апреля — 16 миль; 25 апреля — 15 миль; 26, 27 и 28 — по 14 миль[75]. Однако 30 апреля Кук зафиксировал, что его со всевозрастающей скоростью сносит на восток. Ухудшились и ледовые условия: к первой декаде мая команда проходила в среднем 10 миль в день. Продовольствие иссякло к концу мая. К 13 июня команда оказалась в проливе Пири, более чем в 150 милях к югу от мыса Свартенвог. По предположению В. С. Корякина, Кук 11 июня прошёл по припаю острова Миен, который был открыт только в 1916 году; на карте Свердрупа, которой Кук пользовался, его не было[76]. Физическое состояние людей было плачевным, а снаряжение оказалось сильно изношено. Кук пришёл к выводу, что в середине лета он не сможет вернуться в Анноаток, предстояло зимовать на островах Канадского арктического архипелага. 4 июля 1908 года началось пересечение о. Девон, 7 июля показался пролив Джонс. Дальше передвижение было возможно только по морю, но Кук не смог убить оставшихся собак (как это сделал в своё время Нансен), их бросили на острове. Дальше команда пошла на парусиновом каяке[77].

Возвращаться Кук решил вдоль 100-го меридиана; малое количество запасов заставляло его тщательно отмечать дневные переходы: 24 апреля — 16 миль; 25 апреля — 15 миль; 26, 27 и 28 — по 14 миль[75]. Однако 30 апреля Кук зафиксировал, что его со всевозрастающей скоростью сносит на восток. Ухудшились и ледовые условия: к первой декаде мая команда проходила в среднем 10 миль в день. Продовольствие иссякло к концу мая. К 13 июня команда оказалась в проливе Пири, более чем в 150 милях к югу от мыса Свартенвог. По предположению В. С. Корякина, Кук 11 июня прошёл по припаю острова Миен, который был открыт только в 1916 году; на карте Свердрупа, которой Кук пользовался, его не было[76]. Физическое состояние людей было плачевным, а снаряжение оказалось сильно изношено. Кук пришёл к выводу, что в середине лета он не сможет вернуться в Анноаток, предстояло зимовать на островах Канадского арктического архипелага. 4 июля 1908 года началось пересечение о. Девон, 7 июля показался пролив Джонс. Дальше передвижение было возможно только по морю, но Кук не смог убить оставшихся собак (как это сделал в своё время Нансен), их бросили на острове. Дальше команда пошла на парусиновом каяке[77].

В начале сентября команда достигла мыса Спарбо, откуда до Анноатока оставалось более 300 миль. На мысе было заброшенное эскимосское поселение, одно из каменных иглу неплохо сохранилось и нуждалось лишь в ремонте крыши[78]. Следовало заготовить побольше съестных припасов. Кук, Авела и Этукишук охотились, как первобытные люди, с помощью самодельных копий и гарпунов. Так удалось забить нескольких моржей и множество овцебыков. Их мясо стало основой рациона во время 7-месячной зимовки[79].

Полярная ночь на этой широте началась 3 ноября и продолжалась до 11 февраля 1909 года. Кук установил жёсткий распорядок дня: каждый член команды выстаивал 6-часовую вахту, чтобы поддерживать огонь в иглу и отгонять медведей от запасов мяса[80]. Кук так описывал зимовку:У нас не было ни сахара, ни кофе, ни крупинки цивилизованной пищи. Мы располагали вполне добротным, полноценным питанием — мясом и жиром. Однако наши желудки устали от этой плотоядной пищи. Тёмная пещера с её стенами, увешанными мехами и костями животных, и полом, вымощенным льдинами, не давала повода для радостных ощущений. Безумия, презренного сумасшествия можно было избежать, только заполнив время физическим трудом и долгим сном. В этом подземном убежище, как мне кажется, мы вели жизнь людей каменного века. Внутри было холодно, сыро и темно, хотя постоянно теплились жалкие огоньки наших светильников. В верхней части жилища температура была сносной, однако на полу — ниже нуля. Наша постель представляла собой сложенную из камней платформу, достаточно широкую, чтобы на ней могли разместиться трое мужчин. Край постели служил местом для сидения, когда мы бодрствовали. Перед постелью было углубление в полу, которое позволяло нам поодиночке встать во весь рост. Там по очереди мы одевались и время от времени просто стояли, чтобы расправить наши онемевшие руки и ноги. По обе стороны от этого пространства мы расположили по половинке оловянной тарелки, в которых сжигали жир мускусного быка. Фитилями нам служил мох. У нас было мало спичек, и из страха перед темнотой мы холили и лелеяли эти огоньки, поддерживая их денно и нощно. Это был тщедушный, почти неощущаемый источник тепла и света. Мы могли различать лица, только вплотную приблизившись друг к другу. Мы питались дважды в сутки, но это не доставляло нам удовольствия. У нас не было иной пищи, кроме мяса и жира. В основном, мы поедали мясо в сыром замороженном виде. Ночью и утром из небольшой порции мяса мы варили бульон, однако у нас не было соли. Я находил некоторое облегчение в этом ужасном существовании, обрабатывая свои неразборчивые записи, сделанные во время путешествия[81].

18 февраля зимовщики оставили своё убежище и потратили 8 дней, чтобы достигнуть мыса Теннисон (так Кук именовал мыс Эдуарда VII). Продвижение сильно затруднялось отсутствием собак, в сутки удавалось пройти не более 7 миль[82]. 25 марта Кук добрался до мыса Фарадей, где застрелил медведя (Кук специально сохранил 4 патрона на крайний случай, если придётся покончить жизнь самоубийством или убить кого-то)[83]. Добравшись до мыса Сабин, Кук обнаружил там тюленя, оставленного год назад отцом Этукишука как неприкосновенный запас. Однако протухшего тюленьего мяса не хватало, и путешественники съели обувь и ремни из тюленьей кожи. Сильно ослабевшая команда прибыла в Анноаток 18 апреля в буквальном смысле на четвереньках[84]. Первым человеком, который встретил Кука, был охотник Гарри Уитни. Он прибыл в Анноаток вместе с Пири и там зазимовал[85].

18 февраля зимовщики оставили своё убежище и потратили 8 дней, чтобы достигнуть мыса Теннисон (так Кук именовал мыс Эдуарда VII). Продвижение сильно затруднялось отсутствием собак, в сутки удавалось пройти не более 7 миль[82]. 25 марта Кук добрался до мыса Фарадей, где застрелил медведя (Кук специально сохранил 4 патрона на крайний случай, если придётся покончить жизнь самоубийством или убить кого-то)[83]. Добравшись до мыса Сабин, Кук обнаружил там тюленя, оставленного год назад отцом Этукишука как неприкосновенный запас. Однако протухшего тюленьего мяса не хватало, и путешественники съели обувь и ремни из тюленьей кожи. Сильно ослабевшая команда прибыла в Анноаток 18 апреля в буквальном смысле на четвереньках[84]. Первым человеком, который встретил Кука, был охотник Гарри Уитни. Он прибыл в Анноаток вместе с Пири и там зазимовал[85].

После возвращения

В Анноатоке Кук пробыл всего трое суток — до 21 апреля 1909 года. Узнав, что местные эскимосы собираются откочевать на юг, он решил последовать за ними. До Упернавика, откуда ходили рейсовые пароходы в Данию, было 700 миль пути, поэтому Кук (как он заявил позднее) решил оставить Уитни свои навигационные инструменты, американский флаг и журнал полевых наблюдений[86]. В Гренландию Кук прибыл 20 мая, но вынужден был дожидаться датского парохода, который прибыл только 20 июня. В начале июня в Упернавик прибыл китобоец «Морнинг», капитан которого Адамс поведал Куку о неудачной попытке Шеклтона достигнуть Южного полюса. Через две недели прибыл датский рейсовый пароход «Ханс Эгеде», следующий в Копенгаген; на него Кук и погрузился. Во время плавания вдоль побережья Гренландии (пароход заходил в Уманак и Эгедесминде) Кук познакомился с Кнудом Расмуссеном, который предупредил его, что столкновение с Пири неизбежно[86].

В Анноатоке Кук пробыл всего трое суток — до 21 апреля 1909 года. Узнав, что местные эскимосы собираются откочевать на юг, он решил последовать за ними. До Упернавика, откуда ходили рейсовые пароходы в Данию, было 700 миль пути, поэтому Кук (как он заявил позднее) решил оставить Уитни свои навигационные инструменты, американский флаг и журнал полевых наблюдений[86]. В Гренландию Кук прибыл 20 мая, но вынужден был дожидаться датского парохода, который прибыл только 20 июня. В начале июня в Упернавик прибыл китобоец «Морнинг», капитан которого Адамс поведал Куку о неудачной попытке Шеклтона достигнуть Южного полюса. Через две недели прибыл датский рейсовый пароход «Ханс Эгеде», следующий в Копенгаген; на него Кук и погрузился. Во время плавания вдоль побережья Гренландии (пароход заходил в Уманак и Эгедесминде) Кук познакомился с Кнудом Расмуссеном, который предупредил его, что столкновение с Пири неизбежно[86].

Отправившись в Копенгаген, Кук был совершенно нищим: одежду ему одолжил губернатор Упернавика Кроль, а телеграмму о своём достижении пришлось отправлять в долг[87]. Телеграмма была отправлена из Леруика 1 сентября, в Данию Кук прибыл 4 сентября. В Копенгагене Кука встречала огромная толпа. Среди поздравительных телеграмм выделялись послания Руаля Амундсена и Гордона Беннета, владельца газеты The New York Herald. Беннет приобрёл самый первый отчёт Кука о достижении полюса за 3000 долларов — это решало все финансовые проблемы полярника[88].

Пири прибыл на мыс Сабин 8 августа, где и получил известия, что Кук якобы опередил его в покорении полюса на год[89]. 17 августа Пири взял на борт Гарри Уитни[90]. Получив подробности об экспедиции Кука от Г. Уитни, Пири и его ассистент Боруп предприняли допрос сопровождавших Кука эскимосов Авелы и Этукишука; этот эпизод в официальном отчёте Пири отсутствует. Дознание проводил Боруп, который, плохо владея гренландским языком, строил вопросы так, чтобы эскимосы давали однозначный ответ «да» или «нет». Интересно, что он вёл протокол допроса, опубликованный впоследствии[91]. По мнению В. С. Корякина, Пири интересовало, использовал ли Кук его систему организации перевозок и какова эскимосская топонимика о. Элсмир и Северной Гренландии. Эти данные впоследствии были использованы в процессе против Ф. Кука[92]. Впрочем, Т. Райт писал, что только на Лабрадоре Пири узнал подробности об экспедиции Кука, вероятно, от капитана китобойного судна «Морнинг» Адамса[91]. 8 сентября в Нью-Йорк ушла телеграмма следующего содержания:

Вбил звёзды и полосы в Северный полюс. Ошибки быть не может. Не принимайте версию Кука всерьёз. Сопровождавшие его эскимосы говорили, что он не ушёл далеко на север от материка. Их соплеменники подтверждают это. Пири[90].

Первый публичный доклад Кук сделал в Копенгагене 7 сентября в Датском географическом обществе в присутствии короля Фредерика VIII; всего на докладе было 1500 человек. Церемония началась торжественным вручением Куку Золотой медали за достижение Северного полюса. На банкете, устроенном газетой «Политикен», была оглашена и первая телеграмма Пири. На расспросы журналистов Кук ответил: «Могу сказать, что не испытываю ни ревности, ни сожаления… Славы хватит на двоих»[93]. Категорически на сторону Кука встал Отто Свердруп, который публично заявил, что «Пири напрасно 26 лет[Прим 5] искал Северный полюс»[94]. Руаль Амундсен, строивший планы достижения Северного полюса, прибыл в Копенгаген 8 сентября. Ещё 2 сентября, когда его просили прокомментировать заявление Кука, Амундсен сказал: «Кук сделал завершающий шаг в полярных исследованиях». Отношения между ними совершенно не изменились, хотя Амундсену, обременённому огромными долгами, пришлось быстро менять собственные планы и организовывать экспедицию к Южному полюсу[95].

21 сентября 1909 года Кук вернулся в Нью-Йорк, причём во встрече принимало участие более 100 тысяч человек, включая членов Арктического клуба. Предприимчивый Кук при этом требовал по 10 долларов за автограф[96]. Вскоре прошла первая публичная лекция Кука в Карнеги-холл[97]. 24 сентября с Куком связался Г. Уитни и сообщил, что порученное ему имущество осталось в Анноатоке. Куку нечего было противопоставить нападкам Пири и вопросам скептиков: с собой у него были только записи полевых наблюдений с 18 марта по 13 июня 1908 года[98]. Роберт Бартлетт и Уитни в 1910 году посетили Анноаток, причём Бартлетт после возвращения заявил, что никаких записей среди вещей, порученных Уитни, не было. Сохранился секстант и некоторое количество одежды. Вопрос о том, существовали ли записи всех полевых наблюдений Кука, остался совершенно неразрешимым. Сторонники Кука позднее заявляли о похищении этих материалов, но документов так никто и никогда не видел[99].

Атаку на Кука начал ещё 6 сентября участник экспедиции на Мак-Кинли Ф. Принс, опубликовавший в газете «Нью-Йорк сан» разоблачительную статью о событиях 1906 года. Журнал Национального географического общества в сентябре вышел с редакционной статьей, в которой особо подчёркивалось, что Северного полюса достигли оба полярника. Однако уже 13 октября Арктический клуб Пири в целом ряде периодических изданий распространил возмущённое заявление. Там, в частности, говорилось, что эскимосы, сопровождавшие Кука, заявили, что во время всего путешествия были в пределах видимости земли[100]. Репутация Кука была ещё больше поколеблена публикацией в «Нью-Йорк таймс» 21 мая 1910 года, в которой речь шла о словаре Бриджеса, ошибочно опубликованном под именем Кука в 1901 году. Автор статьи — Ч. Таунсенд — обвинял Кука в похищении материалов миссионера[101].

В создавшейся ситуации Кук попытался фальсифицировать расчёты, поручив астрономические вычисления двум газетчикам — Данклу и Лузу, представившимся моряками. Полученная от Кука расписка за гонорар (250 долларов) стала очередным «гвоздём в гроб первопроходца», так как была тут же опубликована, это произошло 9 декабря 1909 года[36][102]. Кук не смог удовлетворительно объяснить этот эпизод и в своей книге 1911 года, которая вообще была написана очень эмоционально[101]. В конце 1909 года комиссия Копенгагенского университета, изучив материалы Кука, заявила, что не представлено никаких наблюдений, которые бы свидетельствовали о достижении Северного полюса[103][Прим 6]. Имя Кука не было включено в списки награждённых Золотой медалью Королевского датского географического общества, хотя медаль вручили ему ещё в сентябре[104]. Кук в тот период организовал длительное лекционное турне по странам Европы и Южной Америки и вернулся в Нью-Йорк в декабре 1910 года[105].

В создавшейся ситуации Кук попытался фальсифицировать расчёты, поручив астрономические вычисления двум газетчикам — Данклу и Лузу, представившимся моряками. Полученная от Кука расписка за гонорар (250 долларов) стала очередным «гвоздём в гроб первопроходца», так как была тут же опубликована, это произошло 9 декабря 1909 года[36][102]. Кук не смог удовлетворительно объяснить этот эпизод и в своей книге 1911 года, которая вообще была написана очень эмоционально[101]. В конце 1909 года комиссия Копенгагенского университета, изучив материалы Кука, заявила, что не представлено никаких наблюдений, которые бы свидетельствовали о достижении Северного полюса[103][Прим 6]. Имя Кука не было включено в списки награждённых Золотой медалью Королевского датского географического общества, хотя медаль вручили ему ещё в сентябре[104]. Кук в тот период организовал длительное лекционное турне по странам Европы и Южной Америки и вернулся в Нью-Йорк в декабре 1910 года[105].

Последующая деятельность

«Моё достижение полюса»

До 1911 года Кук не мог примириться с поражением в споре с Пири, друзья Кука даже обратились в Конгресс США. В результате постановлением Конгресса официальным первооткрывателем Северного полюса был признан Пири[106]. На заседание Конгресса Кук не явился, что широкой публикой было воспринято негативно. В 1911 году вышла его книга «Моё достижение полюса». Характерно, что ни одно издательство не приняло рукописи Кука, и ему пришлось основать собственную Polar Publishing Company. Для продвижения книги он совершил рекламную поездку на Американский Запад. Книга продавалась плохо, как из-за нападок рецензентов, обвинявших Кука в напыщенности стиля и ошибках, так и из-за высокой стоимости — 3 доллара (62 доллара 2012 года)[107]. В 1912 году было выпущено дешёвое издание с некоторыми поправками. Кук в тот период зарабатывал на жизнь популярными лекциями (англ. Chautauqua) и периодически устраивал гастрольные поездки: выступал в инсценировках своего путешествия к полюсу с демонстрацией диапозитивов. Его лекции имели успех, особенно на Среднем Западе и Тихоокеанском побережье США. Третье издание книги «Моё достижение полюса» в 1913 году разошлось тиражом 60 000 экземпляров[108].

В 1916 году Кук попытался обратиться в Конгресс во второй раз: его интересы представлял Генри Хельгесен (конгрессмен от Южной Дакоты), все речи для Хельгесена писал лоббист Э. Рост. К середине 1916 года Кук и Рост поссорились, ибо полярник сильно задолжал своему лоббисту. 4 сентября 1916 года в Congressional Record[Прим 7] была опубликована речь Хельгесена «Доктор Кук и Северный полюс: Дополнение к выступлению» — 28 страниц мелкой печати. Э. Рост подробно проанализировал содержание книги Кука с целью доказать, что большая часть изложенных там фактов — творческая обработка рассказов других лиц[Прим 8]. Рост отметил ошибки в описании лунных фаз, отсутствие наблюдений магнитного склонения и крайнюю небрежность в определении географических координат, обвинив Кука в том, что он плохой штурман. Рост критиковал Кука за то, что в его книге упоминается только Рудольф Франке, тогда как Брэдли сопровождала большая команда. Рост обнаружил, что тени на фотографиях, якобы сделанных Куком на полюсе, не соответствуют той картине, которая должна была там наблюдаться. Рост даже усомнился в сроках пребывания Кука в Анноатоке после возвращения, основываясь на мемуарах Гарри Уитни (Кук, согласно его мнению, повернул обратно уже через неделю и скрывался на островах Арктического архипелага). Выводы были категорическими: «Доктор Кук никогда не достигал и даже не приближался на достаточное расстояние к Северному полюсу»[109]. Впрочем, уже в 1917 году Томас Холл признал все аргументы Кука «безупречными».

Уже во второй половине ХХ века мало кто из профессиональных полярников сомневался в факте, что Ф. Кук побывал в околополюсном районе. Сторонники Кука приводят следующие аргументы: как раз те сообщения, которые подвергались в начале ХХ в. сомнению, после более глубокого исследования Арктики стали являться доказательствами истинности отчёта Кука. В частности, Кук верно охарактеризовал распределение льдов в Центральной Арктике. Он, например, отмечает, что между 83-м и 84-м градусами северной широты его отряд встретил огромное пространство открытой воды. По современным данным, над континентальным шельфом располагается почти не замерзающая полынья. В 1908—1909 годах об этом не было известно. Описывая переходы от 87-й до 88-й параллели, Кук сообщает, что передвигался по старому льду без следов сжатий или торосов. Волнистая поверхность без каких-либо торосов характерна для ледяных островов — осколков ледников Земли Элсмира. В 1908 году о существовании ледяных островов никто не знал; они были открыты значительно позже. Как и описывает Кук, размеры их достигают десятков и даже сотен квадратных километров. Советский лётчик Илья Павлович Мазурук открыл, например, в 1948 году ледяной остров площадью 28 × 32 км[110]. Современные оппоненты Кука утверждают, что описания подобных островов он мог позаимствовать из трудов Фритьофа Нансена и Роберта Пири[111].

Кругосветное путешествие

В 1915 году Кук объявил о попытке первого восхождения на Эверест, которое должно было сопровождаться съёмками документального фильма. Однако, добравшись до Индии, он не смог договориться с британскими властями, которые не пустили его на Тибет. Потерпев неудачу с гималайской экспедицией, он отправился на Борнео, где занимался исследованием местных племён «охотников за головами» — даяков. Оттуда Кук через Россию и Северную Европу вернулся в США, прибыв в Нью-Йорк в январе 1916 года. На Борнео Кук снял документальный фильм «To the Antipodes» (с англ. — «К антиподам»), но в коммерческом отношении фильм оказался неудачным[112]. Ни одной его копии не найдено[113].

Нефтяной бизнес и тюремное заключение

В 1916 году Кук радикально сменил род деятельности: он отправился в Вайоминг для проведения геологической разведки на перспективных нефтеносных землях. Где и когда он получил геологическое образование и как обратил на себя внимание деловых кругов — неизвестно. Ему удалось объединить две мелкие нефтяные компании под общим названием Cook Oil Company. В 1919 году он заинтересовался месторождениями Техаса и даже приобрёл компанию Texas Eagle Oil Company, деятельность которой распространялась даже на Мексику. Послевоенное падение цен на нефть не позволяло развиваться малым компаниям. Кук пришёл к выводу, что более выгодной будет инвестиционная деятельность: 1 марта 1922 года была создана Ассоциация по производству бензина под патронажем правительства штата[114]. С октября 1922 года было пробурено 12 глубоких и 43 мелкие скважины, был выявлен ряд перспективных месторождений. Работы Кук вёл на собственные деньги, но рассчитывал после акционирования предприятия начать торговлю акциями по почте. Почтовая служба США уже в апреле 1923 года обвинила его в обмане потенциальных инвесторов, 20 апреля работы были остановлены. Судебное разбирательство «США против Фредерика Кука» началось 15 октября и длилось до 20 ноября 1923 года. Примечательно, что на суде Куку припомнили Мак-Кинли и Северный полюс, хотя к разбираемому делу они не имели отношения. Впоследствии в Обществе Фредерика Кука подсчитали, что только за период 1934—1990 годов на землях, разведанных Куком, было добыто 180 млн баррелей нефти[115]. В этот период Кук развёлся с женой[116].

В результате долгого процесса Кук в 1924 году был признан виновным и приговорён к 14 годам и 9 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу. Отбывать наказание он должен был в тюрьме Форт-Ливенворт близ Канзас-Сити. Единственным другом, который навестил Кука в тюрьме, был Руаль Амундсен. Визит 1925 года сто́ил Амундсену срыва выступлений в Соединённых Штатах. Воспоминания Кука об этой встрече были опубликованы в 1995 году[117].

Кук к тому времени был тяжело больным человеком: он страдал от гипотонии и нарушений сердечной деятельности. 20 февраля 1928 года Кук обратился к президенту Кулиджу с прошением о помиловании. К тому времени уже было известно об открытых Куком месторождениях, но 22 марта 1929 года апелляция Кука была отклонена. Всё его состояние ушло на оплату штрафа, остались 50 долларов в тюремной кассе. В Ливенворте Кук работал ночным санитаром тюремной больницы, поскольку сохранил членство в Американском обществе врачей[118]. В тюрьме Кук разработал метод лечения заключённых-наркоманов и помогал в обучении неграмотных. Он даже публиковал статьи в тюремной газете «The New Era», которую сам и редактировал, иногда выступал с лекциями о своих путешествиях[119].

Последние годы жизни

Поскольку к 1930 году стало известно, что нефтеносные земли, которые открыл Кук, оказались прибыльными, 30 марта 1930 года он был освобождён, проведя за решёткой 4 года и 11 месяцев. Освобождение Кука было негативно встречено сторонниками Пири[120]. Первые пять лет после освобождения Кук жил в Чикаго, где ассистировал одному из своих друзей — доктору Томпсону[Прим 9], работавшему офтальмологом[119]. Когда состояние здоровья не позволило ему работать, Кук поселился в Нью-Йорке у дочери Хелен (родившейся в 1905 году), периодически бывая в Томс Ривер (штат Нью-Джерси) у сестры — Лилиан Мёрфи. Хелен заботилась об архивах и переписке своего отца и с 1956 года возглавила кампанию по признанию его заслуг[121].

В 1930-е годы Кук безуспешно пытался восстановить свой приоритет в судебном порядке. Много сил отняло у него написание книги «Возвращение с полюса», впервые опубликованной только в 1951 году. 3 мая 1940 года его поразил инсульт, в тот день Кук был у своего соратника по экспедиции на Мак-Кинли — Ральфа Шейнвальда фон Алефельдта. Уже 4 мая Р. Шейнвальд обратился к президенту Рузвельту, 16 мая Кук был реабилитирован по всем пунктам обвинения. В начале августа Кук перенёс повторный инсульт и скончался 5 августа 1940 года в возрасте 75 лет[122].

Память

После смерти Кука Р. Шейнвальд основал Cook Arctic Club, Inc. — организацию, призванную восстановить доброе имя Кука и подтвердить его приоритет в достижении Северного полюса. В 1940 году Арктический клуб Кука попытался спонсировать воздушную экспедицию в Арктику, чтобы подтвердить наблюдения 1908 года, но планам помешала война. В конце 1956 года при деятельном участии Хелен Кук было создано «Общество Фредерика Кука». В 1976 году Общество было преобразовано в некоммерческую образовательную организацию. Хелен Кук скончалась в 1977 году[123].

Первую биографию Ф. Кука опубликовал в 1961 году Эндрю Фримэн[Прим 10] — «The Case for Dr. Cook», она вызвала интерес к личности полярника и способствовала сбору новых материалов о его жизни[124]. В 1983 году по телевидению был продемонстрирован фильм производства CBS «Кук и Пири: гонка к полюсу». В роли Кука — Ричард Чемберлен, Пири — Род Стайгер[123].

В 1989 году скончалась внучка Кука — Джанет Веттер, перед смертью она передала бумаги и дневники своего деда в Библиотеку Конгресса. На основе этих материалов Роберт Брюс в 1997 году опубликовал исследование «Cook and Peary, the Polar Controversy, Resolved», в котором доказывал, что заявления Кука о покорении Мак-Кинли и достижении Северного полюса были ложными. В рецензии на книгу, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», утверждалось, что дискуссия об истинности утверждений Кука закрыта[125]. Общество Фредерика Кука восприняло эту публикацию негативно, как и любые критические высказывания на эту тему. В 1998 и 2000 годах были выпущены два документальных фильма, авторы которых отрицали достижения Кука[124]. В 2002 году был опубликован исторический роман У. Джонсона «Штурман из Нью-Йорка» (англ. The navigator of New York)[126].

В России ещё в 1910 году издательством И. Д. Сытина была выпущена подборка материалов Кука и Пири, озаглавленная «Открытие таинственного полюса». Однако впервые книга Кука «Моё обретение полюса» была опубликована на русском языке в 1987 году с обширным предисловием гляциолога и историка полярных путешествий В. С. Корякина. В 2002 году В. С. Корякин опубликовал биографию Кука, в которой всячески подчёркивает его приоритет в достижении Северного полюса и вершины Мак-Кинли[127].

Позиция У. Герберта

Сэр Уолли Герберт, известный британский полярник, совершил 476-дневный санный переход на собачьих упряжках через всю Арктику, достигнув Северного полюса 6 апреля 1969 года. В рамках подготовки к экспедиции Герберт вместе с Алланом Джиллом и Роджером Тафтом прошёл 1400-мильный начальный отрезок пути Кука из Гренландии на о. Элсмир через остров Аксель-Хейберг. Признавая опыт и авторитет Ф. Кука, Герберт, однако, писал: «Наши догадки относительно того, как далеко ушёл Кук от северной оконечности острова Аксель-Хейберг, не более обоснованы, чем другие»[128]. В то же время Герберт прямо называет Кука человеком, совершившим первое восхождение на Мак-Кинли[129]. В 1989 году У. Герберт написал биографию Пири, в которой доказывал, что тот не дошёл до полюса примерно 50 миль (80 км)[106], однако приоритета Кука Герберт никогда не признавал.

Моделирование восхождения Кука на Мак-Кинли

В сентябре 2005 года российские альпинисты Олег Банарь и Виктор Афанасьев попытались совершить восхождение на вершину Южного пика Мак-Кинли по предполагаемому маршруту Кука, восстановленному Х. Ваале. Поход начался 1 сентября, его участники возвратились в Москву 10 октября. Восхождение совершить не удалось, поскольку на 28 походных дней было всего 4 дня с благоприятной погодой. Путешественники прошли от верховий ледника Рут до ледника Тралейка в условиях непрерывных снегопадов и циклонов. Дневные температуры колебались от +10 °С до −25 °С[130].

В сентябре 2005 года российские альпинисты Олег Банарь и Виктор Афанасьев попытались совершить восхождение на вершину Южного пика Мак-Кинли по предполагаемому маршруту Кука, восстановленному Х. Ваале. Поход начался 1 сентября, его участники возвратились в Москву 10 октября. Восхождение совершить не удалось, поскольку на 28 походных дней было всего 4 дня с благоприятной погодой. Путешественники прошли от верховий ледника Рут до ледника Тралейка в условиях непрерывных снегопадов и циклонов. Дневные температуры колебались от +10 °С до −25 °С[130].

В 2006 году Олег Банарь (руководитель команды), Виктор Афанасьев и Валерий Багов решили повторить попытку восхождения. Экспедиция проводилась под патронатом Общества Фредерика Кука, целями её были реконструкция его маршрута 1906 года и доказательство приоритета восхождения на величайшую вершину Северной Америки. Ещё при планировании был отвергнут восточный маршрут. Восхождение началось 23 мая 2006 года и было приурочено к столетию возможного достижения Кука. Исследователи опровергли предположения Х. Ваале и Д. Шпаро о трассе Кука, проходящей через хребет Пионер, основываясь на данных собственных наблюдений в поле. Группа О. Банаря достигла вершины Мак-Кинли в 10:00 2 июня 2006 года. Участники восхождения заявили, что версию Х. Ваале следует откорректировать: Кук и Баррил в 1906 году шли по хребту Карстенс, а не через хребет Пионер. Банарь, Афанасьев и Багов проделали вероятный путь Кука в обе стороны и нашли его приемлемым для двойки в связке, имеющей ледорубы и верёвку. Скорость движения Кука и Баррила — им везло с погодой — не вызывает сомнений. Российские альпинисты, не соревнуясь с Куком в скорости, прошли маршрут примерно за то же время, что описано в дневниках Кука, если исключить дни, потраченные на разведку и пережидание непогоды. Участники экспедиции заявляют, что всё увиденное вполне совпадает с описаниями доктора Кука, следовательно, его приоритет в покорении Мак-Кинли может считаться доказанным[131][132].

Напишите отзыв о статье "Кук, Фредерик"

Комментарии

- ↑ По другим сведениям, подобным образом его имя записал полковой писарь, но Теодору Коху идея пришлась по вкусу.

- ↑ По собственным воспоминаниям Кука, слишком молодой врач не пользовался доверием — за полгода практики к нему обратились только 3 человека, и это несмотря на то, что он отпустил бороду для солидности.

- ↑ Мешок Нансена — двух- или трёхместный, в нём люди согревают друг друга, а весит он при этом меньше, чем несколько одноместных мешков. Мешок Аструпа имеет входное отверстие посередине, которое закрывается крючками и пуговицами(Буманн-Ларсен Т. Амундсен. — М.: Молодая гвардия, 2005. — С. 44.). Пири поначалу использовал спальный мешок с рукавами, придуманный им во время охоты на медведей. Однако после 1892 года Пири вовсе отказался от спальных мешков, его люди спали на привалах, не раздеваясь, заворачивались в оленьи шкуры (Пири Р. Северный полюс. — М.: Мысль, 1972. — С. 97, 135.).

- ↑ Франке, прождав Кука до указанного срока, отправился из Анноатока в становище Эта. Пири в конце лета 1908 года отправил его в США: Франке к тому времени страдал цингой (Пири Р. Северный полюс. — М.: Мысль, 1972. — С. 55.). О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

- ↑ Сам Пири утверждал, что потратил на покорение полюса 23 года, из которых 18 лет провёл в Арктике.

- ↑ Многие профессиональные полярники, например Уолли Герберт и А. Ф. Трёшников, полагали, что ни Кук, ни Пири не смогли добраться до Северного полюса, хотя и побывали в околополюсном районе.

- ↑ Официальное издание Конгресса США, содержащее стенограммы прений и документы, относящиеся к существу рассматриваемых вопросов; основано в 1873 году. Во время сессий Конгресса выходит ежедневно. Издается Управлением правительственной печати (Government Printing Office).

- ↑ В частности, утверждалось, что эпизод с разрушением иглу был заимствован Куком из книги Пири «Northward Over the „Great Ice“» ([humbug.polarhist.com/glacial.html The Glacial Island]).

- ↑ Томпсон помогал Куку ещё в тюрьме, оформляя документы на помилование. После освобождения Кука Томпсон обязался, по американским законам, в течение пяти лет оповещать начальство Ливенвортской тюрьмы, чем занимается их бывший подопечный и на какие средства существует (Корякин В. С. Фредерик Кук. — М.: Наука, 2002. — С. 208.).

- ↑ В доме Фримэна Кук после освобождения прожил около полутора месяцев (Корякин В. С. Фредерик Кук. — М.: Наука, 2002. — С. 210.).

Примечания

- ↑ 1 2 [www.humbug.polarhist.com/biography.html Biography: Who was Dr. Frederick A. Cook?]

- ↑ Корякин, 2002, с. 12—13.

- ↑ Freeman, 1961, p. 15—16.

- ↑ Freeman, 1961, p. 16—17.

- ↑ 1 2 3 Freeman, 1961, p. 17.

- ↑ 1 2 Freeman, 1961, p. 18.

- ↑ Корякин, 2002, с. 15.

- ↑ Bryce, 1997, p. 23.

- ↑ Райт, 1973, с. 61.

- ↑ Bryce, 1997, p. 28.

- ↑ 1 2 Bryce, 1997, p. 27.

- ↑ 1 2 Bryce, 1997, p. 32—33.

- ↑ Freeman, 1961, p. 21.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 20, 26.

- ↑ Корякин, 2002, с. 29.

- ↑ Корякин, 2002, с. 33.

- ↑ Mills, 2002, p. 153—154.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 37.

- ↑ Mills, 2002, p. 154—155.

- ↑ Mills, 2002, p. 155.

- ↑ Белов, 1969, с. 49.

- ↑ Корякин, 2002, с. 40.

- ↑ Cook, Frederick A. [www.archive.org/details/throughfirstanta00cookrich Through the first Antarctic night, 1898—1899: A narrative of the voyage of the «Belgica» among newly discovered lands and over an unknown sea about the South pole]. — New York: Doubleday, Page & company, 1909. — Р. 4—5.

- ↑ Корякин, 2002, с. 38, 40.

- ↑ Амундсен5, 1937, с. 23—25.

- ↑ Корякин, 2002, с. 48.

- ↑ Амундсен5, 1937, с. 26.

- ↑ Буманн-Ларсен, 2005, с. 44.

- ↑ Корякин, 2002, с. 49—50.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 51.

- ↑ Корякин, 2002, с. 50.

- ↑ Huntford, 1999, p. 87.

- ↑ Корякин, 2002, с. 59.

- ↑ Cook F. Through the First Antarctic Night. — N. Y.: Doubleday & McClure Co. — xxiv, 478 p.

- ↑ Bridges, E. L. (1948) The Uttermost Part of the Earth Republished 2008, Overlook Press ISBN 978-1-58567-956-0, Appendix II

- ↑ 1 2 3 Bryce, Robert M. (1997). Cook & Peary: The Polar Controversy, Resolved. Stackpole Books. ISBN 0-8117-0317-7. OCLC 35280718.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 63.

- ↑ Mills, 2003, p. 512—514.

- ↑ Корякин, 2002, с. 64.

- ↑ Корякин, 2002, с. 65—70.

- ↑ Корякин, 2002, с. 70.

- ↑ Dunn, Robert. [www.archive.org/details/shamelessdiaryof00dunn The Shameless Diary of an Explorer]. — Kessinger Publishing, 1906.

- ↑ [humbug.polarhist.com/1903.html 1903—1906 Mount McKinley]

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 71.

- ↑ Корякин, 2002, с. 72.

- ↑ Корякин, 2002, с. 77.

- ↑ [www.dioi.org/vols/w93.pdf DIO], volume 9, number 3, page 129, note 18

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 189.

- ↑ [www.dioi.org/vols/w93.pdf Bryce (1999) DIO], volume 9, number 3, p. 116

- ↑ [www.dioi.org/vols/w73.pdf Bryce (1997) DIO], volume 7, number 2, p. 43

- ↑ [www.dioi.org/vols/w73.pdf Bryce (1997) DIO], volume 7, number 2, p. 50

- ↑ [www.dioi.org/vols/w73.pdf Bryce (1997) DIO], volume 7, number 2, p. 73

- ↑ Шпаро Д. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/1251/ Белые пятна Мак-Кинли] // «Вокруг света». — 2005. — № 9.

- ↑ Кук, 1987, с. 39.

- ↑ Райт, 1973, с. 110.

- ↑ Корякин, 2002, с. 99—100.

- ↑ 1 2 Кук, 1987, с. 65—66.

- ↑ Корякин, 2002, с. 101.

- ↑ Кук, 1987, с. 110.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 102.

- ↑ Кук, 1987, с. 76, 110.

- ↑ Кук, 1987, с. 76, 84.

- ↑ Кук, 1987, с. 118—119.

- ↑ Кук, 1987, с. 123—124.

- ↑ 1 2 3 Корякин, 2002, с. 108.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 114.

- ↑ Корякин, 2002, с. 119.

- ↑ Кук, 1987, с. 166.

- ↑ Кук, 1987, с. 174—177.

- ↑ Кук, 1987, с. 192—193.

- ↑ Корякин, 2002, с. 126.

- ↑ Кук, 1987, с. 199.

- ↑ Кук, 1987, с. 203.

- ↑ Корякин, 2002, с. 130.

- ↑ Кук, 1987, с. 224.

- ↑ Корякин, 2002, с. 137—138.

- ↑ Корякин, 2002, с. 140—144.

- ↑ Кук, 1987, с. 266—267.

- ↑ Кук, 1987, с. 272—273.

- ↑ Кук, 1987, с. 283.

- ↑ Кук, 1987, с. 287—288.

- ↑ Кук, 1987, с. 294.

- ↑ Кук, 1987, с. 297.

- ↑ Кук, 1987, с. 300.

- ↑ Корякин, 2002, с. 153—154.

- ↑ 1 2 Кук, 1987, с. 310.

- ↑ Корякин, 2002, с. 174—175.

- ↑ Корякин, 2002, с. 175—176.

- ↑ Пири, 1972, с. 223.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 171.

- ↑ 1 2 Райт, 1973, с. 195.

- ↑ Корякин, 2002, с. 170.

- ↑ Корякин, 2002, с. 179, 181.

- ↑ Буманн-Ларсен, 2005, с. 116.

- ↑ Корякин, 2002, с. 181—182.

- ↑ Корякин, 2002, с. 182—183.

- ↑ [humbug.polarhist.com/return.html Cook’s Return to America]

- ↑ Корякин, 2002, с. 185.

- ↑ Корякин, 2002, с. 192—193.

- ↑ Райт, 1973, с. 204—206.

- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 190.

- ↑ Райт, 1973, с. 218.

- ↑ Корякин, 2002, с. 190—191.

- ↑ [humbug.polarhist.com/copenhagen.html The Copenhagen Decision]

- ↑ [humbug.polarhist.com/confession.html Dr. Cook Confession]

- ↑ 1 2 Mills, 2003, p. 516.

- ↑ [humbug.polarhist.com/comeback.html Comeback]

- ↑ [humbug.polarhist.com/stage.html At the front of the Stage]

- ↑ [humbug.polarhist.com/attacked.html Cook’s Story Attacked]

- ↑ Н. Волков, председатель Полярной комиссии Географического общества СССР, кандидат географических наук. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/2428/ Большой приз] // «Вокруг света». — 1982. — № 3.

- ↑ [humbug.polarhist.com/glacial.html The Glacial Island]

- ↑ [www.humbug.polarhist.com/world.html Around the World]

- ↑ [humbug.polarhist.com/film.html Films]

- ↑ Корякин, 2002, с. 198—199.

- ↑ Корякин, 2002, с. 199—200.

- ↑ [www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fcoax William R. Hunt. COOK, FREDERICK ALBERT // Handbook of Texas Online ]

- ↑ Корякин, 2002, с. 201.

- ↑ Корякин, 2002, с. 206—207.

- ↑ 1 2 [humbug.polarhist.com/leavenworth.html Cook at Leavenworth]

- ↑ Корякин, 2002, с. 208.

- ↑ [library.osu.edu/finding-aids/fredrick-a-cook/writhvc.htm Writings and Notes in the Helene Cook Vetter Papers]

- ↑ Корякин, 2002, с. 210—212.

- ↑ 1 2 [library.osu.edu/find/collections/byrd-polar-archives/cook/frederick-a-cook-society-information/ Organizational Sketch and History of the Frederick A. Cook Society]

- ↑ 1 2 [humbug.polarhist.com/pm.html Post-Mortem]

- ↑ [cookandpeary.polarhist.com/articles.html Cook and Peary, the Polar Controversy, Resolved]

- ↑ [www.worldcat.org/title/navigator-of-new-york-a-novel/oclc/049820837 The navigator of New York: a novel]

- ↑ [geo.1september.ru/2003/23/29.htm А. Агранат. По страницам полярных драм.]

- ↑ Херберт, 1972, с. 23—24.

- ↑ Херберт, 1972, с. 23.

- ↑ [www.vvv.ru/papers/textview.php3?paper=496 О. Банарь. По следам Кука на Мак-Кинли]

- ↑ Дмитрий Шпаро, Олег Банарь. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/2884/ Возвращение на вершину] // «Вокруг света». — 2006. — № 10

- ↑ [www.risk.ru/blog/208768?utm_source=riskru&utm_medium=email&utm_campaign=digest Кесарю кесарево, а Фредерику Куку — славу первовосходителя на Мак-Кинли!]

Литература

- Амундсен Р. Собрание сочинений. — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1937. — Т. 5: [lib.ru/ALPINISM/AMUNDSEN/ Моя жизнь].

- Белов М. И. История исследований // Атлас Антарктики. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — Т. II.

- Корякин В. С. Фредерик Альберт Кук. — М.: Наука, 2002.

- Кук Ф. Моё обретение полюса. — М.: Мысль, 1987.

- Нобиле У. Крылья над полюсом / Пер. А. А. Чернова, Э. А. Черновой. — М.: Мысль, 1984.

- Пири Р. Северный полюс / Пер. В. А. Смирнова. — М.: Мысль, 1972.

- Райт Т. Большой гвоздь / Пер. с англ. А. А. Алимова, А. Я. Миневича, А. А. Стависского. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

- Самойлович Р. Л. Путь к полюсу. — Л.: Изд-во Всесоюзного Арктического ин-та, 1933.

- Саннес Т. Б. [www.norway-live.ru/library/fram-priklyucheniya-polyarnih-ekspediciy.html «Фрам»: приключения полярных экспедиций]. — Л.: Судостроение, 1991.

- Трешников А. Ф. Роберт Пири и покорение Северного полюса // Пири Р. Северный полюс / Пер. В. А. Смирнова. — М.: Мысль, 1972. — С. 225—242.

- Херберт У. Пешком через Ледовитый океан / Пер. с англ. — М.: Мысль, 1972.

- Anderson H. S. Exploring the Polar Regions, Revised Edition. — N. Y.: Chelsea House An imprint of Infobase Publishing, 2010.

- Bryce Robert M. Cook & Peary: The Polar Controversy, Resolved. — N. Y.: Stackpole Books, 1997.

- Discovery of the Pole: Peary's Own Pictures Records His Greatest Exploit. // Life. — 1951, 14 May. — P. 77—82, 87.

- Freeman, Andrew A. The Case for Doctor Cook. — N. Y.: Coward-McCann, 1961.

- Mills W. J. Exploring polar frontiers: a historical encyclopedia in 2 vols. — Santa Barbara etc.: ABC-CLIO, Inc, 2003.