Немецкая литература

К немецкой литературе относятся литературные произведения, написанные на немецком языке на территории германских государств прошлого и современности.

Начало и конец каждой литературной эпохи с трудом поддается дифференциации. Тем не менее, можно выделить несколько основных периодов:

Содержание

- 1 Средневековье

- 2 Гуманизм и Реформация (около 1450—1600)

- 3 Барокко (ок. 1600—1720)

- 4 Эпоха Просвещения (ок. 1720—1780)

- 5 Буря и натиск (ок. 1767—1785)

- 6 Веймарские классики (ок. 1772—1805)

- 7 Немецкие романтики (ок. 1799—1835)

- 8 Бидермейер (ок. 1830—1850) и «Молодая Германия»

- 9 Поэтический реализм (1848—1890)

- 10 Натурализм (1880—1900)

- 11 Литература конца XIX века до 1933 года

- 12 Национал-социализм и литература изгнания

- 13 Новая и новейшая немецкая литература

- 14 Литературные премии немецкоговорящих стран

- 15 Современная литература на немецком языке

- 16 Литература

- 17 См. также

- 18 Примечания

- 19 Ссылки

Средневековье

Раннее средневековье (дописьменный период — 1100 год)

Поэзия раннего средневековья представляет собой продукт устного народного творчества и по этой причине практически утеряна.

От римских и ранних средневековых писателей имеется длинный ряд свидетельств о поэзии германских племён до распространения среди них письменности. Тацит говорит о их мифологических, героических и исторических песнях: «Они воспевают землёю рождённого бога Туиско и его сына Манна, родоначальника своего рода»; не один раз упоминает он о песнях, которыми германцы воодушевляли себя перед сражением, а также и о тех, которыми они забавляли себя на ночных пирах после битвы; он же говорит, что Арминий, победитель Вара, «до сих пор (то есть по истечении почти ста лет) воспевается у варварских народов». В последнем нельзя не видеть указания на зарождающийся героический эпос; подобное же свидетельство более позднего времени относительно Альбоина, короля лангобардского (Paulus Diaconus).

Былины такого рода, по свидетельству Эгингарда («Vita Caroli»), были собраны и записаны по приказанию Карла Великого, но этот сборник утрачен без следа. О хоровых песнях при жертвоприношениях у языческих лангобардов упоминают «Диалоги Григория». Есть документальные указания на свадебные песни древних германцев (brûtesang), погребальные (siswa), любовные (winileod), насмешливые, а также на рассказы о гномах и загадки; в последних, а ещё яснее в хоровых песнях проявлялся драматический элемент. Поэзией были проникнуты и такие стороны жизни, которые позднее отошли в область чистейшей деловой прозы, например, правовые отношения, медицина. Всё это вначале было продуктом массового творчества и общенародным достоянием; но рано встречаются указания и на певцов-специалистов.

По англосаксонскому Беовульфу имеется довольно определённое понятие о положении этих поэтов. (scop, нем. scof-vates, scopfsanc-poësis) при княжеских дворах и о характере их лирико-эпических песен. К более ранней и вполне определённой эпохе относятся упоминаемые Приском при дворе Аттилы готские певцы; известная просьба Гелимера к Велисарию доказывает, что благородным искусством поэзии и музыки не пренебрегали и немецкие конунги.

Письменная передача знаний практически всегда означала их автоматический перевод на латинский язык. например, запись прав отдельных племён.

Если оставить в стороне рано усвоивших себе некоторую культуру и рано сошедших с исторической сцены готов, с их письменностью, древнейшим дошедшим до нас памятником немецкой литературы являются заговоры (Zaubersprüche), сохранившиеся в записях христианского времени (IX—XII в.), но представляющие мировоззрение языческой древности. Примером их служат единственные в своём роде два «Мерзебургских заговора» (записаны в конце IX или в Х в. на древневерхненемецком языке; один на освобождение пленных, другой против хромоты коня; их близкое родство с древнерусскими заклинаниями указано Ф. И. Буслаевым ещё в 1849 г.), лирическому заклинанию предшествует мифоэпическое введение. Украшением стиха служит аллитерация, которая не даёт ему мелодии, но сообщает звучность и силу.

Эти заговоры были обнаружены немецким историком Георгом Вайцем в 1841 году в Мерзебурге, а в 1842 году изданы с комментариями Якоба Гримма.

Если оставить в стороне рано усвоивших себе некоторую культуру и рано сошедших с исторической сцены готов, с их письменностью, древнейшим дошедшим до нас памятником немецкой литературы являются заговоры (Zaubersprüche), сохранившиеся в записях христианского времени (IX—XII в.), но представляющие мировоззрение языческой древности. Примером их служат единственные в своём роде два «Мерзебургских заговора» (записаны в конце IX или в Х в. на древневерхненемецком языке; один на освобождение пленных, другой против хромоты коня; их близкое родство с древнерусскими заклинаниями указано Ф. И. Буслаевым ещё в 1849 г.), лирическому заклинанию предшествует мифоэпическое введение. Украшением стиха служит аллитерация, которая не даёт ему мелодии, но сообщает звучность и силу.

Эти заговоры были обнаружены немецким историком Георгом Вайцем в 1841 году в Мерзебурге, а в 1842 году изданы с комментариями Якоба Гримма.

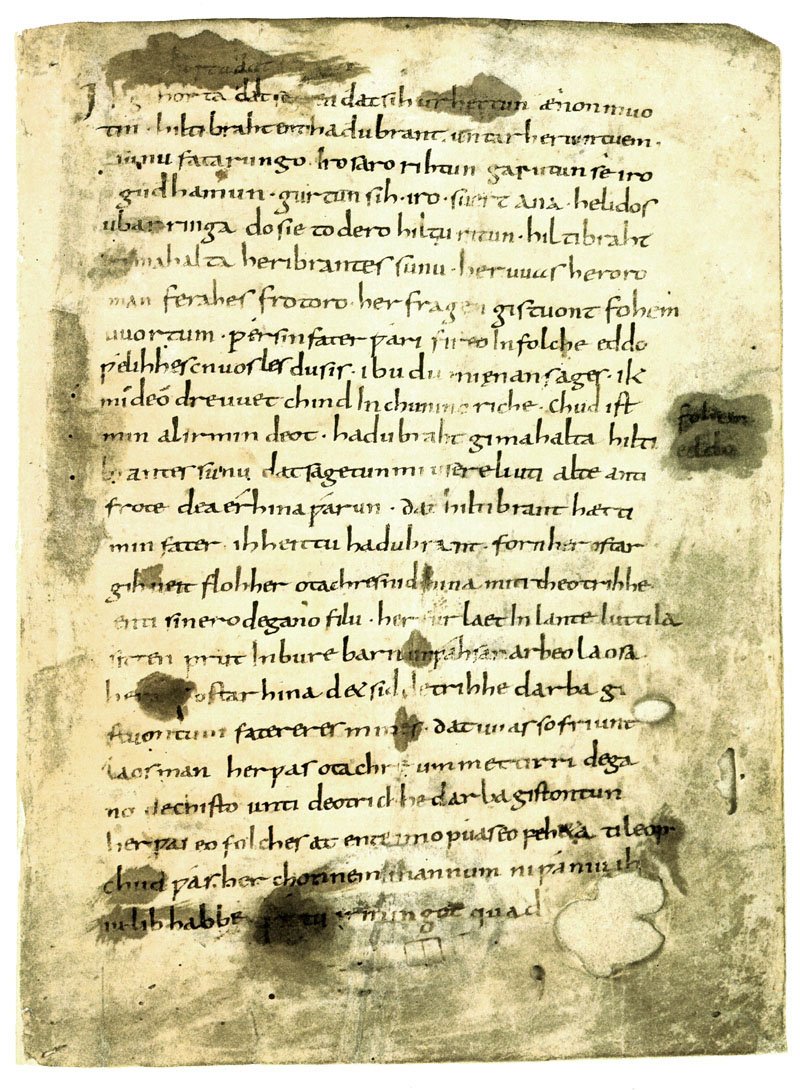

Важнейший памятник аллитерированной немецкой поэзии — «Песнь о Хильдебранте», записанная ок. 800 г. двумя писцами, вероятно, в монастыре Фульда, на обороте переплёта латинской рукописи, и состоящая всего из 68 стихов. Содержание её — встреча Хильдебранда, спутника Дитриха Бернского, который бежал к гуннам от Одоакра, после 30-летнего отсутствия из дома, со своим сыном Гадубрандом, и начавшийся бой их (исход поединка неизвестен, так как песня без конца; предполагается конец трагический: отец убивает сына). Доказано, что писцы имели перед собой оригинал, где песня была записана по памяти; пестрота форм объясняется тем, что писец из верхней Германии записывал нижненемецкую народную былину.

Аллитерация и в древнейшем памятнике немецкой христианской поэзии — «Вессобруннской молитве» (Wessobrunner Gebet), следующая, появившаяся несколькими десятилетиями позже «Песнь о Людвиге» (Ludwigslied) написана уже с рифмами; это единственный образчик ранней придворной поэзии эпико-лирического характера; автор её — из прирейнских франков, лицо духовное, но всецело проникнутое национальными интересами; герой — Людовик III, внук Карла Лысого, родившийся между 863 и 865 гг.; совсем юношей, 3 августа 881 г., он разбил норманнов при Сокуре, на юго-запад от устья Соммы; песня сочинена вслед за событием, ещё при жизни героя, а записана в самом конце IX в.: в латинском заглавии стихотворение называется «Короля Людвига блаженныя памяти».

Как по времени записи, так и по форме между «Вессобруннской молитвой» и «Песнью о Людвиге» следует поместить так называемую «Муспилли» — поэму, сочинённую около 800 г. баварцем недуховного чина и изображающую в первой части, как душа расстаётся с телом, во второй — Страшный суд; записана она, как полагают, рукой самого Людвига Немецкого, во второй половине IX в. Король, записывающий немецкую поэму, и клирик, воспевающий немецкими стихами победу Людвига — два характерных проявления последствий реформы Карла Великого, который, предписав духовенству говорить немецкие проповеди, явился сеятелем письменности и духовной поэзии на родном языке. В такой же мере с ним связаны и две «Мессиады» IX в.: саксонская «Гелианд» (Heliand) и франконская «Книга Евангелий» (Liber evangeliorum) Отфрида Вейсенбургского. Хотя между их составлением прошло всего три-четыре десятилетия, эти две поэмы представляют большое различие и в форме, и в мировоззрении: настолько различались культура нижней и верхней Германии.

Отфрид вместо аллитерации употребляет звучную рифму, хитрые акростихи. Факты евангельской истории для него на втором плане; он часто не излагает их, а только ссылается на источник. На первом месте у него толкование и наука: так, осёл, на котором Христос въехал в Иерусалим, для него преобразование глупого и чувственного человека; говоря о вознесении, он перечисляет все звезды, мимо которых проносился Христос, все инструменты, на которых играли ангелы, и прочее.

Отфрид является видным представителем целой школы духовных поэтов, главным центром деятельности которых в Х веке был Санкт-Галленский монастырь, и которые, подобно Отфриду, имели целью дать народу, вместо нечестивых светских песен, поэзию и благочестивую, и понятную. Для этого они перелагали псалмы, сочиняли молитвы, обрабатывали эпизоды евангельские (напр. сцену Христа с самаритянкой) и ветхозаветные (Юдифь) и некоторые жития святых (например, св. Георгия). В том же Санкт-Галлене (а за ним и в других центрах культуры) развивается и немецкая духовно-учёная проза: пишутся толкования на Святое Писание, переводятся учебники, «слова» блаж. Августина и доступные философские монографии, записываются проповеди. Одним из самых плодовитых писателей Санкт-Галлена был Ноткер Немецкий или Толстогубый (ум. 1022), которого по праву можно назвать первым немецким прозаиком.

Отфрид является видным представителем целой школы духовных поэтов, главным центром деятельности которых в Х веке был Санкт-Галленский монастырь, и которые, подобно Отфриду, имели целью дать народу, вместо нечестивых светских песен, поэзию и благочестивую, и понятную. Для этого они перелагали псалмы, сочиняли молитвы, обрабатывали эпизоды евангельские (напр. сцену Христа с самаритянкой) и ветхозаветные (Юдифь) и некоторые жития святых (например, св. Георгия). В том же Санкт-Галлене (а за ним и в других центрах культуры) развивается и немецкая духовно-учёная проза: пишутся толкования на Святое Писание, переводятся учебники, «слова» блаж. Августина и доступные философские монографии, записываются проповеди. Одним из самых плодовитых писателей Санкт-Галлена был Ноткер Немецкий или Толстогубый (ум. 1022), которого по праву можно назвать первым немецким прозаиком.

В Санкт-Галлене же написана и латинская поэма, обработавшая немецкое героическое «Сказание о Вальтарии» (Waltharius). В XI в. круг сюжетов немецкой духовной поэзии и свобода их обработки значительно увеличиваются, как это можно видеть на песне бамбергского схоластика Эццо[de] о чудесах Христа (Эццолид); она сочинена им по поручению епископа Гунтера, незадолго до задуманного им похода в св. Землю (1064), и удачно выдерживает тон гимна. Немного позднее появляется «Песня об Анно» (Annolied, 1077—1081) . В «Речи о вере» «бедного Гартмана» (первой половины XII в.) уже слышны обличения против рыцарей, которые из-за слова «честь» губят и душу, и тело.

Рядом с этой поэзией для высшей интеллигенции (и рядом с вечно живой, но неуловимой по отношению к столь отдалённой эпохе народной песней), существовала другая — для народа и безграмотных людей: поэзия шпильманов, то есть бродячих певцов, сделавших себе ремесло из забавы публики. По мере распространения латинского образования в монастырских и епископских школах Германии, в среду этих шпильманов все чаще и чаще попадают ваганты. Иногда монахи и клирики пользуются материалом песен шпильманов для упражнения в латинской стилистике и версификации; так возникают поэмы вроде «Ruodlieb» и стихотворные рассказы из животного эпоса («Ecbasis captivi» и пр.). Изредка произведения шпильманов записываются в оригинале, и тогда содержание, грубость формы, наклонность к шутке и преувеличению довольно резко отличают их от поэзии духовенства. Со временем это различие значительно сглаживается; шпильманы пользуются сюжетами из священной истории; познакомившись с новыми географическими и историческими именами, они распространяют и украшают ими свои песни. С другой стороны, поэзия духовных все более и более примиряется с жизнью и светским миросозерцанием.

Рыцарская лирика (ок. 1100—1250)

Со второй половины XI в. на Германию, особенно на прирейнские страны, начинает сильно влиять Франция; из области костюма и причёски французское влияние переходит в область мыслей и идеалов, и носители этих идеалов, поэты из среды духовенства, усваивают французские сюжеты, французские модные воззрения и даже французские слова. Важным моментом в этом деле были крестовые походы, сблизившие дворянство всех стран и объединившие на время интересы и идеалы военного и духовного сословий. Литературные темы и формы становятся разнообразнее: записывается придворная лирика, разнообразные истории. Появляется интерес к отдельной личности и истории её жизни. В первой половине XII в. действуют поэты-священники Конрад Поп, давший Германии «Песнь о Роланде» и Лампрехт, обработавший поэму об Александре — «Песнь об Александре». «Песнь о Роланде» описывает борьбу Карла Великого и его паладинов против испанских сарацинов, а также смерть Роланда.

Со второй половины XI в. на Германию, особенно на прирейнские страны, начинает сильно влиять Франция; из области костюма и причёски французское влияние переходит в область мыслей и идеалов, и носители этих идеалов, поэты из среды духовенства, усваивают французские сюжеты, французские модные воззрения и даже французские слова. Важным моментом в этом деле были крестовые походы, сблизившие дворянство всех стран и объединившие на время интересы и идеалы военного и духовного сословий. Литературные темы и формы становятся разнообразнее: записывается придворная лирика, разнообразные истории. Появляется интерес к отдельной личности и истории её жизни. В первой половине XII в. действуют поэты-священники Конрад Поп, давший Германии «Песнь о Роланде» и Лампрехт, обработавший поэму об Александре — «Песнь об Александре». «Песнь о Роланде» описывает борьбу Карла Великого и его паладинов против испанских сарацинов, а также смерть Роланда.

В середине столетия появляется самое значительное произведение этой эпохи — «Императорская хроника», состоящая из около 17 000 строф, в которой и международные, и национальные предания обработаны духовным лицом, но всецело во вкусе модного рыцарства. Хроника описывает историю Священной Римской империи от основания Рима до времен Конрада III.

Тогда же на литературное поприще выступают и сами рыцари, и с 60-х годов XII в. начинается полный расцвет немецкой дворянской поэзии, возбуждённой подражанием Франции. Французский любовный эпос проникает сперва на нижний Рейн: около 1170 г. переводится история «Флуар и Бланшефлор»; Эйльгарт фон Оберг (Eilhart von Oberg) вводит в обиход трагических любовников — Тристана и Изольду и пр. Настоящим отцом придворного эпоса считается автор немецкой «Энеиды», Генрих Фельдеке. Его преемниками в Тюрингии были Генрих фон Морунген (один из миннезингеров в «Манесском кодексе»), Герборт из Фрицлара (Herbort von Fritzlar), Альбрехт из Гальберштадта (Albrecht von Halberstadt). Все эти поэты работают над сюжетами античными; другие пользуются сказаниями библейскими, национальными, чаще всего кельтскими. Главное дело здесь не в сюжете, а в модном рыцарственном миросозерцании и в манере изображения: чистая звучная рифма, изящество и мягкость до слащавости, тонкая отделка движений чувства, смесь эпоса с лирикой и даже дидактикой. Сравнительно с французскими оригиналами у немцев больше сдержанности и внешнего благородства; рыцари ещё учтивей и дамы ещё нежнее. Одновременно в юго-западной Германии развивается и рыцарская лирика, под явным влиянием провансальских трубадуров; у подражателей, естественно, меньше живости и чувства, больше искусственности и размышления. Темы этой лирики довольно разнообразны, но на первом месте стоит идеальная любовь — «minne», отчего и поэты называются миннезингерами. Характерные черты миннезанга выражаются уже в эпоху Фридриха Барбароссы, во вдумчивой лирике его приверженца Фридриха фон Гаузена (Friedrich von Hausen) (ум. в 1190) и в произведениях ученика и подражателя Гаузена, проживавшего при австрийском дворе — Рейнмара фон Хагенау. Последний особенно типичен: он вечно плачется на небывалые или, по крайней мере, очень преувеличенные любовные страдания, которым подвергает его дама сердца, далеко превышающая красотой и добродетелью всех других женщин. Над содержанием его песен готовы были смеяться его слушатели, но они же были в восторге от чистоты его рифмы и разнообразия метра.

Тогда же на литературное поприще выступают и сами рыцари, и с 60-х годов XII в. начинается полный расцвет немецкой дворянской поэзии, возбуждённой подражанием Франции. Французский любовный эпос проникает сперва на нижний Рейн: около 1170 г. переводится история «Флуар и Бланшефлор»; Эйльгарт фон Оберг (Eilhart von Oberg) вводит в обиход трагических любовников — Тристана и Изольду и пр. Настоящим отцом придворного эпоса считается автор немецкой «Энеиды», Генрих Фельдеке. Его преемниками в Тюрингии были Генрих фон Морунген (один из миннезингеров в «Манесском кодексе»), Герборт из Фрицлара (Herbort von Fritzlar), Альбрехт из Гальберштадта (Albrecht von Halberstadt). Все эти поэты работают над сюжетами античными; другие пользуются сказаниями библейскими, национальными, чаще всего кельтскими. Главное дело здесь не в сюжете, а в модном рыцарственном миросозерцании и в манере изображения: чистая звучная рифма, изящество и мягкость до слащавости, тонкая отделка движений чувства, смесь эпоса с лирикой и даже дидактикой. Сравнительно с французскими оригиналами у немцев больше сдержанности и внешнего благородства; рыцари ещё учтивей и дамы ещё нежнее. Одновременно в юго-западной Германии развивается и рыцарская лирика, под явным влиянием провансальских трубадуров; у подражателей, естественно, меньше живости и чувства, больше искусственности и размышления. Темы этой лирики довольно разнообразны, но на первом месте стоит идеальная любовь — «minne», отчего и поэты называются миннезингерами. Характерные черты миннезанга выражаются уже в эпоху Фридриха Барбароссы, во вдумчивой лирике его приверженца Фридриха фон Гаузена (Friedrich von Hausen) (ум. в 1190) и в произведениях ученика и подражателя Гаузена, проживавшего при австрийском дворе — Рейнмара фон Хагенау. Последний особенно типичен: он вечно плачется на небывалые или, по крайней мере, очень преувеличенные любовные страдания, которым подвергает его дама сердца, далеко превышающая красотой и добродетелью всех других женщин. Над содержанием его песен готовы были смеяться его слушатели, но они же были в восторге от чистоты его рифмы и разнообразия метра.

При таком же изяществе формы несравненно больше жизни и оригинальности было у его последователя, Вальтера фон дер Фогельвейде. Из его младших современников и последователей наиболее самостоятельности и народных черт мы встречаем у автора шпрухов, Рейнмара фон Цветера (Reinmar von Zweter) (род. на Рейне, вырос в Австрии, действовал от конца 20-х годов XIII ст. до 1250 г.). Время полного расцвета немецкой рыцарской лирики было непродолжительно: уже у непосредственных учеников Вальтера замечается или ненатурально-изысканная тонкость чувства «высокой любви», или, как у иных баварско-австрийских поэтов, возвращение к реализму народной песни (см. Ульрих фон Лихтенштейн, Нитгард и Тангейзер). С конца XIII в. придворный миннезанг начинает заметно падать и уступать место более реальной и грубой лирике. Правда, около того же времени образуются новые центры поэзии при дворах северо-восточных князей, даже в Чехии; но эти поздние беспочвенные отпрыски скоро замирают, и лирика переходит в руки шпильманов, из среды которых выдвигаются поэты со школьным образованием — мейстеры.

Когда эти певцы водворяются в городах, где находят многочисленных учеников, они превращаются в так называемых мейстерзингеров. Представителем переходной эпохи можно считать Генриха Мейсенского, который, после многолетних странствований, в 1311 г. поселяется в Майнце; Иоганн Гадлуб (?) — уже совсем горожанин. Придворный эпос имел более продолжительное существование, но вся деятельность великих эпиков — Гартмана фон Ауэ («Ивейн»), Вольфрама фон Эшенбаха («Парцифаль») и Готфрида Страсбургского — прошла между 1190 и 1220 годами. Гартман по отношению к Вольфраму и Готфриду является зачинателем, в идеях и приёмах которого ещё мало индивидуального. Вольфрам и Готфрид — родоначальники двух школ; последователи Готфрида близко держатся источника, ученики Вольфрама отдаются свободе фантазии; первые стремятся к ясности и, при недостатке таланта, впадают в тривиальность; у вторых, при том же условии, глубокомыслие учителя переходит в крайнюю темноту.

Когда эти певцы водворяются в городах, где находят многочисленных учеников, они превращаются в так называемых мейстерзингеров. Представителем переходной эпохи можно считать Генриха Мейсенского, который, после многолетних странствований, в 1311 г. поселяется в Майнце; Иоганн Гадлуб (?) — уже совсем горожанин. Придворный эпос имел более продолжительное существование, но вся деятельность великих эпиков — Гартмана фон Ауэ («Ивейн»), Вольфрама фон Эшенбаха («Парцифаль») и Готфрида Страсбургского — прошла между 1190 и 1220 годами. Гартман по отношению к Вольфраму и Готфриду является зачинателем, в идеях и приёмах которого ещё мало индивидуального. Вольфрам и Готфрид — родоначальники двух школ; последователи Готфрида близко держатся источника, ученики Вольфрама отдаются свободе фантазии; первые стремятся к ясности и, при недостатке таланта, впадают в тривиальность; у вторых, при том же условии, глубокомыслие учителя переходит в крайнюю темноту.

Школы различаются и географически: последователи Готфрида действуют в Швабии, последователи Вольфрама — в Баварии. К школе Готфрида принадлежат Рудольф Эмсский (Rudolf von Ems) (дворянин, начал писать ок. 1225 г., ум. ок. 1251—1254 г.), предпочитавший назидательные темы и обработавший, между прочим, знаменитый византийский роман о Варлааме и Иоасафе, и горожанин Конрад Вюрцбургский, охотно выводивший на сцену аллегорические фигуры. Манеру Вольфрама усвоили весьма учёный для своего времени Альбрехт из Шарфенберга (Albrecht von Scharfenberg), Рейнбот фон Дюрн (Reinbot von Durne), состоявший на службе герцога Отто II Баварского (1231—1253) и превративший в рыцарский роман житие св. Георгия, автор баварской поэмы о Лоэнгрине, написанной около 1290 г., и другие. В лучшее время немецкой придворной поэзии заметна борьба двух мировоззрений — благочестиво-духовного и модного рыцарского, так как носителями поэзии были или клирики, или дворяне; но уже и тогда приходский священник Ульрих из Цациковена (Ulrich von Zatzikhoven) обрабатывает Ланселота, а рыцарь Конрад фон Фуссесбруннен излагает по апокрифам детство Христа. К концу XIII в., по мере одичания рыцарей, белое духовенство забирает поэзию в свои руки, но само, в большинстве случаев, подчиняется модным веяниям, превращая творчество в ремесло и усиливая элементы аллегории и нравоучительности невысокого уровня.

Традиционные сюжеты бретонского цикла истощаются: являются свободные переделки их (начало этому положено уже в классический период: около 1220 г. Генрих фон дем Тюрлин (Heinrich von dem Türlin) составил поэму «Der Aventiure Krone», изд. в 1852 г., подражания, основанные на собственном вымысле, переработки в том же тоне поэм шпильманов и исторических сказаний. Затем и рыцарским эпосом овладевают поэты профессиональные, между которыми видную роль играют люди, получившие кое-какое школьное образование, но в то же время тесно связанные и с народом. Такой же ход дела и в поэтической дидактике: к началу XIII в. относится рыцарское поучение отца сыну, «Der Winsbeke», благородный автор которого твёрдо уверен в ангелоподобии женщин и в несокрушимости своих рыцарских идеалов. Это единственная дошедшая до нас поучительная поэма, написанная дворянином; последующие сочиняются клириками, которые в значительной степени усвоили себе рыцарственно-светское мировоззрение. В 1215—1216 гг. каноник Томазин Цирклария (Thomasîn von Zerclaere), итальянец по происхождению, пишет длинную (в 15000 стихов) поэму «Итальянский гость» («Der wälsche Gast»), где излагает правила светскости. Фрейданк, автор поэмы «Скромность», по взглядам и тону — поэт профессиональный и народный, вводящий массу пословиц и сильно негодующий на папу и курию, которые эксплуатируют немцев.

Традиционные сюжеты бретонского цикла истощаются: являются свободные переделки их (начало этому положено уже в классический период: около 1220 г. Генрих фон дем Тюрлин (Heinrich von dem Türlin) составил поэму «Der Aventiure Krone», изд. в 1852 г., подражания, основанные на собственном вымысле, переработки в том же тоне поэм шпильманов и исторических сказаний. Затем и рыцарским эпосом овладевают поэты профессиональные, между которыми видную роль играют люди, получившие кое-какое школьное образование, но в то же время тесно связанные и с народом. Такой же ход дела и в поэтической дидактике: к началу XIII в. относится рыцарское поучение отца сыну, «Der Winsbeke», благородный автор которого твёрдо уверен в ангелоподобии женщин и в несокрушимости своих рыцарских идеалов. Это единственная дошедшая до нас поучительная поэма, написанная дворянином; последующие сочиняются клириками, которые в значительной степени усвоили себе рыцарственно-светское мировоззрение. В 1215—1216 гг. каноник Томазин Цирклария (Thomasîn von Zerclaere), итальянец по происхождению, пишет длинную (в 15000 стихов) поэму «Итальянский гость» («Der wälsche Gast»), где излагает правила светскости. Фрейданк, автор поэмы «Скромность», по взглядам и тону — поэт профессиональный и народный, вводящий массу пословиц и сильно негодующий на папу и курию, которые эксплуатируют немцев.

Позднее средневековье (ок. 1250—1500)

Значительно дальше в сторону школы и мейстерзингеров идёт писавший в начале XIV в. Гуго фон Тримберг. Реалистические по самому существу своему виды поэзии — новелла и басня очень рано оказались в руках профессиональных поэтов и привлекали особенное внимание горожан. Напротив того, эпос духовный — легенды, которые в XIV в. уже циклизируются и составляют сборники, — остаётся, главным образом, в руках духовенства. Таков общий ход искусственной поэзии в наиболее передовых и подверженных французскому влиянию частях Германии; но и здесь все время действуют шпильманы, создавая или перерабатывая массу песен. В Саксонии они всего дольше являются главными носителями поэзии.

Значительно дальше в сторону школы и мейстерзингеров идёт писавший в начале XIV в. Гуго фон Тримберг. Реалистические по самому существу своему виды поэзии — новелла и басня очень рано оказались в руках профессиональных поэтов и привлекали особенное внимание горожан. Напротив того, эпос духовный — легенды, которые в XIV в. уже циклизируются и составляют сборники, — остаётся, главным образом, в руках духовенства. Таков общий ход искусственной поэзии в наиболее передовых и подверженных французскому влиянию частях Германии; но и здесь все время действуют шпильманы, создавая или перерабатывая массу песен. В Саксонии они всего дольше являются главными носителями поэзии.

В Австрии и Баварии народная поэзия облагораживается и совершенствуется под влиянием просвещённого рыцарства; здесь главным образом получают литературную форму национальные поэмы немцев: «Нибелунги», «Гудрун», поэмы о Дитрихе Бернском, «Лаурин», «Король Ротер», «Ортнит», «Хугдитрих и Вольфдитрих» и др. Иные из этих поэм, попав в письменность, переделывались по несколько раз, до XV в. включительно. Те же странствующие певцы овладели и несколькими историческими и легендарными сюжетами: о герцоге Эрнсте, короле Освальде, Оренделе, Соломоне и Морольфе, св. Брандане и проч. и обрабатывали их (напр. Оренделя) с такой свободой, что литературно заимствованная тема обращалась в героическую и даже мифическую сагу.

Около 1300 г. в немецкой литературе «красота должна покинуть свой престол» и уступить место благочестию и занимательности: первому служит немецкая проповедь, которая ещё в XIII в. имела даровитого представителя в Бертольде Регенсбургском (Berthold von Regensburg), а в XIV веке подвергается влиянию могучей и в данном случае плодотворной школы мистиков.

Позднее Средневековье отмечено многими изменениями, нашедшими своё отражение и в литературе: процветают города, происходит расслоение общества, возрастает число грамотных людей, основываются первые университеты (Гейдельбергский университет — 1386 и др.) и религиозные ордена (францисканцы, доминиканцы, Тевтонский орден), а с 1452 года благодаря Иоганну Гутенбергу появляется книгопечатание, ознаменовавшее собой стремительный переход от книги рукописной к печатной.

Гуманизм и Реформация (около 1450—1600)

Стремление к занимательному чтению превращается в любознательность, которой удовлетворяют появляющиеся уже в XIV в. немецкие учебники по астрономии и естественным наукам, сокращения энциклопедий, разнообразные исторические сочинения (городские хроники, переработки и компиляции из латинских сводов и прочее). Другие ищут услады для воображения, и для них в XV в. в огромном количестве (первые образцы — ещё в XIII в.) составляются немецкие прозаические романы и повести; фабулы собирают отовсюду, начиная от «Панчатантры» до обработанных во Франции сказаний о Гуго Капете; над романами усердно работают и горожане, и врачи, и благородные дамы; их читают с одинаковой жадностью и в замках, и в домах бюргеров.

Мейстерзингеры действуют в городах (редко при княжеских дворах, где, в большинстве случаев, их заменяют придворные музыканты); иные из них, напр. Ганс Розенблют в Нюрнберге, приобретают обширную известность. Мейстерзингеры доставляют удовольствие себе и немногим любителям; для забавы толпы как городской, так и деревенской, служат площадные певцы — бенкельзенгеры, наследники шпильманов. Все классы городского населения привлекает развившаяся в XIV в. немецкая духовная драма (см. мистерия, моралите, миракль), сочиняемая рифмованными двустишиями и разыгрываемая на площади при крайне простой обстановке. В XV в. выдвигается на первый план комический элемент; развивается масленичное представление — фастнахтшпиль, разнообразное по содержанию, часто живое и остроумное, скоро почти поглощающее остальные виды немецкой средневековой драмы и сильно влияющее на повествовательную и нравоучительную поэзию, многие и лучшие произведения которой принимают форму диалога и судебного разбирательства. Под влиянием первых проблесков Возрождения появляются на сцене переводы из Плавта и Теренция.

Кроме драмы, в этот городской период немецкой литературы самостоятельное развитие в стихотворной форме получают сатира и жанр, ею проникнутый — шванк, небольшой юмористический рассказ в стихах, а позднее в прозе, часто сатирического и назидательного характера, достигший расцвета в творчестве австрийского поэта Штриккера (Der Stricker) в середине XIII века. Интересный образец шванка встречается ещё в XIII в. в «Крестьянине Гельмбрехте», баварца Вернера Садовника, изображающем нравственное падение и злоключения крестьянского парня из богатой семьи, презревшего своё состояние и вздумавшего стать рыцарем; но здесь есть серьёзная цель и некоторая идеализация крестьянской жизни, тогда как в произведениях позднейшего периода, например, в поэме «Кольцо» Генриха Виттенвилера (ок. 1450 г.), цель автора — посмешить читателя на счёт грубости и глупости крестьян, причём он не жалеет и героев национального эпоса, Дитриха и Гильдебранда.

Та же цель и сходная точка зрения на крестьянство выражается и в нижненемецком рассказе о Тиле Уленшпигеле, написанном в 1483 г. В конце XV столетия появляется нижненемецкая переделка нидерландской поэмы о Рейнвеке (?), вполне пришедшаяся по вкусу всей немецкой публике (верхненемецкая переделка с французского, сделана Глихезером (?) ещё в XII в.. В то же время не забывалась и старая поэзия; в XV в. было немало её любителей и собирателей; в первой половине его переработаны поэмы об Ортните, Хугдитрихе и Вольфдитрихе, короле Лаурине, под именем «Книги о героях» (Хугдитрих и Вольфдитрих; 1-е изд. без года, 2-е 1491 г., потом 1509, 1545, 1560, 1590 и т. д.); ок. 1472 г. площадной певец дер Рён (?) из Мюннерштадта ещё раз переделал (очень безвкусно) те же сюжеты, вместе с другими.

На границе XV и XVI в. за народную сатиру берутся люди с хорошим школьным образованием; таков, например, юрист Себастьян Брант, автор «Корабля дураков», вышедшего на немецком языке.

В начале XVI в. во главе почитателей старины стоит «последний рыцарь», император Максимилиан I; по его распоряжению составлен знаменитый «Амбразовский сборник» (Ambraser Heldenbuch); он сам, при участии своих секретарей, сочинил аллегорическую рыцарскую поэму «Тейерданк» (Theuerdank), в которой изложил свою жизнь и свои идеалы; этот образец «переживания» в литературе был напечатан в 1517 г. и имел успех.

Ренессансный гуманизм

Идеи раннего итальянского гуманизма впервые проникают в Германию ещё при Карле IV, который состоял в переписке с Петраркой. Во время Констанцского (1414-18) и в особенности Базельского (1431-50) соборов учёные немцы сталкиваются с гуманистами итальянскими и во многом подчиняются их влиянию. Этому заимствованному движению идёт навстречу уже с конца XIV в. движение туземное — от братьев общей жизни, которые к этому времени распространились по северной Германии. Они не любят схоластики, требуют Библии на родном языке; с них начинается применение филологии к изучению Святого Писания. С другой стороны, в их школах рано начали читать классиков с полным пониманием; один из их влиятельнейших педагогов и писателей, Вессель, выносит из Италии прекрасное знание греческого языка и страсть к пропаганде новой науки. Нет сомнения, что влияние братьев, вместе с национальным характером и историческими условиями, придали немецкому гуманизму те черты, которыми он так резко отличается от итальянского.

Идеи раннего итальянского гуманизма впервые проникают в Германию ещё при Карле IV, который состоял в переписке с Петраркой. Во время Констанцского (1414-18) и в особенности Базельского (1431-50) соборов учёные немцы сталкиваются с гуманистами итальянскими и во многом подчиняются их влиянию. Этому заимствованному движению идёт навстречу уже с конца XIV в. движение туземное — от братьев общей жизни, которые к этому времени распространились по северной Германии. Они не любят схоластики, требуют Библии на родном языке; с них начинается применение филологии к изучению Святого Писания. С другой стороны, в их школах рано начали читать классиков с полным пониманием; один из их влиятельнейших педагогов и писателей, Вессель, выносит из Италии прекрасное знание греческого языка и страсть к пропаганде новой науки. Нет сомнения, что влияние братьев, вместе с национальным характером и историческими условиями, придали немецкому гуманизму те черты, которыми он так резко отличается от итальянского.

Два известных представителя немецкого гуманизма — это Эразм Роттердамский и Иоганн Рейхлин, однако они писали, в основном, на латыни и имели влияние только в научных кругах. Эразм воспитывается в Девентерской латинской школе, устроенной и направляемой «братьями общей жизни»; Рейхлин в Париже слушает наставления Весселя, труды которого увидали свет благодаря Лютеру. Немецкий гуманизм стоит в теснейшей связи с родным языком и с любовью к родной старине. Конрад Цельтис (1459—1508) всю вторую половину жизни собирает материал для «Germania illustrata»; «Похвала глупости» Эразма развивает идеи и отчасти пользуется формой «Корабля Дураков» Бранта; Рейхлин в немецких брошюрах ведёт борьбу со схоластиками; Гуттен с 1520 г. окончательно переходит от латыни к немецкому языку и в своих мятежных стихах, и в прозе; он же, вместе с Цельтесом, является родоначальником культа Арминия.

Реформация

Ещё более благотворное действие на немецкую литературу оказывает, в начале, Реформация: один Лютеров перевод Библии (1521-34) — такой крупный факт, что равного ему по значению нельзя указать во всей истории немецкой литературы; она объединяет многомиллионный народ и создаёт орудие для выражения всех сторон его духовной жизни. Одинаково интересуясь привлечением и массы народной, и передовых людей, получивших школьное образование, сторонники реформы должны были создать национальную литературу, выражающую интересы всех классов общества, и руководитель дела, «виттенбергский соловей», которого собираются слушать и львы и овцы, объединяет в своём протесте всю немецкую нацию.

Мартин Лютер был и влиятельнейшим лириком своего времени (духовная песнь XIV и XV вв. далеко не имела такого значения и притом носила иной, слишком светский и вялый характер; Лютер же, вдохновлённый псалмами, придал ей мужественный, искренний тон); он же был настоящим родоначальником немецкой публицистики.

Мартин Лютер был и влиятельнейшим лириком своего времени (духовная песнь XIV и XV вв. далеко не имела такого значения и притом носила иной, слишком светский и вялый характер; Лютер же, вдохновлённый псалмами, придал ей мужественный, искренний тон); он же был настоящим родоначальником немецкой публицистики.

Его сильно, резко и вполне целесообразно написанные брошюры волнуют всю немецкую нацию, без различия сословий, и служат образцом не только для друзей реформы, но и для её противников (самый даровитый из них — Томас Мурнер, очень талантливый сатирик). Бесконечно важнее чем форма произведений Лютера, идеи, выразителем которых он был; они занимают целый ряд поколений и разрабатываются во всевозможных литературных формах: им всецело служит и популярнейший поэт Лютерова времени Ганс Сакс (1494—1576); им служит или с ними борется бесчисленная литература пасквилей и летучих листков.

Гробианизм

Несмотря на ожесточение борьбы, сами современники замечают, что в их литературных приёмах (как и в жизни) развивается особый дух грубости, для обозначения которого ещё Себастьян Брант нашёл подходящее слово: гробианизм. Фридрих Дедекинд (1530—1598) в 1549 году сочинил на эту тему целую сатирическую поэму в латинских двустишиях: «Grobianus», которую Каспар Шейдт переделал по-немецки. Племянник и ученик Шейдта, Фишарт (1546—1590) — один из наиболее даровитых и влиятельных писателей конца XVI в.; не лишённый тонкости и нежности чувства в изображении семейных добродетелей, он горячий приверженец св. Гробиана в изображении других сторон жизни. Он переделывает на немецкий язык знаменитый роман Рабле, увеличив смехотворно-сатирический элемент и без того резкого оригинала; его стремление — обогащать немецкую литературу всевозможными заимствованиями. Вообще в этот период количество переводов и переделок поразительно велико. В XVI веке богата литература басен и новелл, тоже не отличающихся изяществом формы, но грубо-весёлых и сатирически-резких. В 1522 году вышел сборник Иоганна Паули (Johannes Pauli) «Schimpf und Ernst»; во второй половине столетия подобные ему печатаются десятками. Страсти к лёгкому чтению удовлетворяют многочисленные переводные или переделанные с французского романы; во второй половине XVI в. под их влиянием являются довольно удачные попытки самостоятельного творчества, в смысле изображения действительной жизни (Йорг Викрам (ок.1505-1562). Занимают фантазию и прозаические рассказы, тесно связанные со стариной и преданием: о Тиле Уленшпигеле, шильдбюргерах, вечном Жиде, д-ре Фаусте и пр.; вместе с рыцарскими романами и переделками сказок, легенд и национального эпоса они начинают выделяться в простонародную «лубочную» литературу.

В силу объединяющего духа реформы, и в немецкой драме XVI в. народный элемент сливается со школьным; с одной стороны, Ганс Сакс делит свои пьесы на акты; с другой, все интересные по содержанию латинские пьесы немедленно переводятся на немецкий язык. Дух полемики проникает и в мистерии (например чёрт, стремящийся погубить пророка Даниила, является в виде католического монаха). Было немало даровитых драматургов — напр. Томас Наогеорг, Никодим Фришлин (Nicodemus Frischlin) и др., — но пьесы их поражают крайней небрежностью обработки.

Барокко (ок. 1600—1720)

В конце XVI века при некоторых дворах являются «английские труппы»; кое-где строятся особые здании для театра; совершенствуется сценическая техника. Учениками англичан должны считаться Якоб Айрер (Jakob Ayrer) и Генрих-Юлий, герцог Брауншвейгский. Перед Тридцатилетней войной (1618—1648) во всех сферах духовной жизни замечается сильное и многообещающее возбуждение; везде совершенствуется форма, а в содержании везде национальное берёт перевес над заимствованным. Между 1610 и 1617 гг. чрезвычайно сильно развивается книжная торговля. Появляются многочисленные общества писателей и поэтов. В общем, южная Германия в это время идёт впереди северной: в Штутгарте действует Векхерлин (Georg Rodolf Weckherlin); в Веймаре в 1617 г. образуется «Плодоносное общество» (Fruchtbringende Gesellschaft), цель которого — очищение языка; в Гейдельберге славится Цинкгреф, около которого составляется кружок образованных писателей; в 1619 г. в его состав вступает юный Мартин Опиц (1597—1639), но уже в 1620 г. испанские войска разогнали гейдельбергских поэтов, и Опиц стал с тех пор действовать в одиночку.

Война, чуть не на ²/3 уменьшившая население Германии, отчасти задержала, отчасти видоизменила ход умственного развития немецкого народа: начавшееся слияние народного элемента литературы с учёным не состоялось; второй почти во всех областях (исключения — духовная песня и отчасти забавная литература) взял явный перевес и кое-где господствует безраздельно. В поэзии опять и больше, чем когда-нибудь прежде, подавлено все национальное и царит подражание; при отсутствии искренности и чувства, дидактика становится на первом плане. Бюргерство ограблено и унижено; дворяне и князья всему дают тон, но их связь с народом крайне слаба, и они французятся сколько могут более. При них плохо кормятся поэты, воспевающие их домашние праздники. В общем, картина крайне печальная, и её мало скрашивают многочисленные литературные общества (иные из них возникали и во время войны, в местностях сравнительно спокойных), так как и они главным образом ищут образцов для подражания и внешних авторитетов, занимаются скорее стихоплётством, чем стихотворством, забавляют себя пустой обрядностью, вымышленными именами и пр.

Прогресс замечается только в метрике и в чистоте литературного языка. В этом отношении больше всех сделал М. Опиц своей «Книгой о немецкой поэтике» (1624), в которой он, подобно Ломоносову, установил различие стилей. Он же — главный проводник французско-голландской манеры и настоящий основатель немецкого псевдоклассицизма. Опиц рекомендовал для немецкой лирики использование александрийского стиха, остававшегося затем в течение долгого времени основным. У Опица масса поклонников и подражателей; сам он по природе чувствует наклонность к лёгкой поэзии, и из его последователей больше всего таланта проявляют сочинители песенок — Пауль Флемминг (1609—1640) из Лейпцига (спутник Олеария по его путешествию в Русское Царство) и Симон Дах (1605—1659) в Кёнигсберге.

Прогресс замечается только в метрике и в чистоте литературного языка. В этом отношении больше всех сделал М. Опиц своей «Книгой о немецкой поэтике» (1624), в которой он, подобно Ломоносову, установил различие стилей. Он же — главный проводник французско-голландской манеры и настоящий основатель немецкого псевдоклассицизма. Опиц рекомендовал для немецкой лирики использование александрийского стиха, остававшегося затем в течение долгого времени основным. У Опица масса поклонников и подражателей; сам он по природе чувствует наклонность к лёгкой поэзии, и из его последователей больше всего таланта проявляют сочинители песенок — Пауль Флемминг (1609—1640) из Лейпцига (спутник Олеария по его путешествию в Русское Царство) и Симон Дах (1605—1659) в Кёнигсберге.

Более рабски следует Опицу и как теоретик продолжает его Август Бухнер (1591—1661), профессор в Виттенберге (по происхождению Опица и по месту действия многих его последователей их объединяют под именем «Первой силезской школы» — Schlesische Dichterschule).

В ином, чем Опиц, направлении действует с 1644 г. в Нюрнберге «Общество пегницских пастухов», или «Цветочный орден» (Pegnesischer Blumenorden), основанный Г. Ф. Харсдёрфером: он подчиняется итальянскому влиянию и особенно культивирует пастораль, но, в силу национального характера, усложняет её глубокомысленной аллегорией и учёностью. Другими видными представителями ордена были Иоганн Клай и Зигмунд фон Биркен.

Несколько больше жизни в гамбургском «Розовом ордене» (Deutschgesinnte Genossenschaft), во главе которого стоял Филипп фон Цезен (1619—1689), очень образованный человек, исключительно посвятивший себя литературе; он был и поэт во всех родах, и деятельный переводчик, и теоретик; он старался изгнать из немецкого языка варваризмы и, подобно горячим пуристам всех стран и времён, доходил до неуместной крайности; даже имена классических богов и богинь переводил он по-немецки. Наибольшую славу приобрёл он своими плохими и растянутыми романами, успех которых породил массу подражателей; между ними считались знаменитостями священник Андреас Генрих Бухольц, драматург Даниель Каспер фон Лоенштейн, сочинитель утопий, герцог Антон Ульрих Брауншвейг-Вольфенбюттельский и Генрих Ансельм фон Циглер.

Важными лирическими формами данной эпохи являются сонет, ода и эпиграмма. Лирику можно условно разделить на религиозную (чаще всего евангельского содержания) и светскую. Среди религиозных поэтов: Фридрих Шпее (1591—1635), сочинитель церковных гимнов Пауль Герхардт (1607—1676), Иоганн Рист (1607—1667), Ангелус Силезиус (1624—1677) и мистик Якоб Бёме (1575—1624). Светские поэты — это прежде всего сочинитель сонетов Андреас Грифиус (1616—1664) и Христиан Гофман фон Гофмансвальдау (1617—1979).

Романы эпохи барокко — это буколический (пастушеский)роман, роман придворный, пришедший из Испании плутовской роман и роман-утопия. Немецкие романы XVII в. всегда многотомные, будто бы исторические, но на самом деле изображающие вместо людей — манекенов, произносящих бесконечные высокопарные речи и пересылающихся такими же посланиями, читались с жадностью, так как служили школой благородных чувств, вкуса и слога. Отрадное исключение представляет явившийся в 1669 г. плутовской роман «Симплициссимус» Гриммельсгаузена (1625—1676), роман интересный, живой и довольно реальный.

Романы эпохи барокко — это буколический (пастушеский)роман, роман придворный, пришедший из Испании плутовской роман и роман-утопия. Немецкие романы XVII в. всегда многотомные, будто бы исторические, но на самом деле изображающие вместо людей — манекенов, произносящих бесконечные высокопарные речи и пересылающихся такими же посланиями, читались с жадностью, так как служили школой благородных чувств, вкуса и слога. Отрадное исключение представляет явившийся в 1669 г. плутовской роман «Симплициссимус» Гриммельсгаузена (1625—1676), роман интересный, живой и довольно реальный.

Драма эпохи барокко очень разнообразна. В южной части страны дейсвуютует католические театры иезуитов, где действие происходило на латинском языке; так как зрители ничего не понимали в происходящем на сцене, добавлялась масса визуальных эффектов. Примерно то же происходило на сценах бродячих иностранных театров. Для образованной публике существовала стоявшая на высоком художественном уровне опера-барокко и придворная драма. Реформатором немецкой драмы был Андреас Грифиус, разделявший взгляды Опица, но больше дававший места искренности чувства и народности. Лоенштейн идёт дальше Грифиуса в смысле внешней правильности и подражания древним (у него даже есть хоры между действиями), но у него непреодолимое стремление к кровавому, ужасному и вообще к изображению самых дурных страстей человеческих. Силезец Лоенштейн, вместе со своим земляком и старшим современником Гофмансвальдау и его последователями, образует в лирике так называемую «Вторую силезскую школу» (Zweite Schlesische Schule), которая больше подчиняется крайне цветистым и вычурным итальянцам, нежели Опицу и его образцам.

Тем не менее национальный элемент и жизненность не замирают в немецкой литературе и в это печальное время: в Вене гремит своими грубо-остроумными проповедями Абрахам а Санта-Клара, в Берлине распеваются прекрасные гимны Герхардта, во многих стихах Христиана Вайзе слышно искреннее чувство, а стиль его поражает простотой и ясностью. Последователи его, у которых простота перешла в крайнюю прозаичность, называются «водяными поэтами» (Wasserpoeten), да и его романы несравненно ближе к «Симплициссимусу», чем к героическим романам Бухольца и другим. Совершенно сознательно выступает против нелепого подражания иностранцам сатирик Иоганн Мошерош (Johann Michael Moscherosch), поклонник родной старины; даже псевдоклассик по приёмам Фридрих фон Логау возмущается французскими модами.

Эпоха Просвещения (ок. 1720—1780)

Главную роль в деле умственного возрождения Германии сыграла немецкая наука, которая именно в это время переходит от латыни к родному языку: во второй половине XVII в. жил и действовал Самуэль фон Пуфендорф, основатель естественного права, освободивший историю от влияния богословия. Начинается усиленное изучение родной старины и даже средневековой поэзии. Даниель Моргоф (Daniel Georg Morhof) знакомит публику с результатами новых историко-литературных открытий. В это же время творит Лейбниц — один из важнейших представителей новоевропейской метафизики.

В 1687 г. «отец немецкого Просвещения» Христиан Томазиус, смелый боец за права науки, начинает читать в Лейпцигском университете лекции по-немецки, дело до тех пор неслыханное. Когда его вытеснили за свободомыслие, он поселяется в Галле, привлекает туда своих юных поклонников из Лейпцига, и там в 1692 г. основывается новый университет, где в первой половине XVIII в. с такой славой действует Христиан Вольф.

К началу нового столетия во всех родах поэзии замечается сильное движение: многие, начав с подражания Лоенштейну, переходят в ряды последователей французского «здравого смысла». В области романа с 20-х гг. входят в моду так называемые «Робинзонады», из которых одна — «Остров Фельзенбург», написанная Шнабелем в 1733 г., — имела огромный и вполне заслуженный успех; в них легко подметить первые проблески романа психологического.

Известным автором Просвещения был поэт и философ-моралист Христиан Геллерт (1715—1759) с его баснями.

В лирике действуют два значительных поэта: представитель галантной поэзии Гюнтер (1695—1723) и Бартольд Брокс (1680—1747).

Параллельно возникают и другие литературные течения, выдвигающие чувства на передний план. Например, Галлер и рококо-поэт Хагедорн указывают своим примером новые образцы и возвращают немецкой литературе уважение серьёзных и образованных людей. Их успех подготовляет влияние Геллерта и Глейма; последний, несмотря на свой полунапускной пафос, является уже истинно-национальным поэтом, выразителем чувств всего народа.

В то же время вступают в борьбу две литературные школы — Готтшеда(1700—1766) и Бодмера, которые долго действовали заодно в смысле подъёма интереса к родной литературе; оба они работали с такой верой в своё дело и с такой энергией, и в обществе настолько назрела потребность в широкой и здоровой умственной жизни, что, когда они разошлись в основных принципах («здравый смысл и чувство меры» или «фантазия и свобода»? «французские классики или великие англичане»?), в их полемике оказались заинтересованными все образованные немцы. Победа Бодмера и швейцарцев повела за собой подъём национального самосознания, которому Семилетняя война дала твёрдое основание.

В то же время вступают в борьбу две литературные школы — Готтшеда(1700—1766) и Бодмера, которые долго действовали заодно в смысле подъёма интереса к родной литературе; оба они работали с такой верой в своё дело и с такой энергией, и в обществе настолько назрела потребность в широкой и здоровой умственной жизни, что, когда они разошлись в основных принципах («здравый смысл и чувство меры» или «фантазия и свобода»? «французские классики или великие англичане»?), в их полемике оказались заинтересованными все образованные немцы. Победа Бодмера и швейцарцев повела за собой подъём национального самосознания, которому Семилетняя война дала твёрдое основание.

Пример для подражания для целого поколения, поэт Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803) со своим эпосом «Мессиада» и его сторонники доводят это самосознание до крайностей самообожания (необходимой реакции против прежнего самоунижения), но более холодный и реальный Виланд (1733—1813), а главное — здоровое и развитое наукой чувство серьёзной нации, заставлявшее её передовых людей относиться с законным уважением к великим умам других стран, возвращают германофильство в надлежащие пределы. Тогда наступает эпоха Лессинга (1729—1781), объединившего науку и литературу, установившего принципы новой критики, которая отчасти подготовила, отчасти создала эпоху немецких классиков.

Современники Лессинга или связывают новую поэзию с её прошлым, как идиллик Гесснер, или заглядывают далеко вперёд, как первый романтик Бюргер и великий основатель изучения народности Гердер. Всё, что было истинно прекрасного и оригинального в чужих литературах, было перенесено в немецкую и возбуждало в молодёжи недовольство своим и благотворное соревнование.

Буря и натиск (ок. 1767—1785)

Полное разрушение старой поэтики и отрицание устарелых форм жизни, вместе с могущественным влиянием горячей проповеди Ж.-Ж. Руссо, произвело в 70-х годах недолговременную, но сильную умственную революцию, известную под именем «Буря и натиск», которая вихрем пронеслась по всей молодой интеллигентной Германии, иных, как Клингера, Ленца и беззаветных поклонников гётевского «Вертера», увлекла всецело, но для большинства только очистила воздух и обусловила целостное восприятие произведений великих художников и мыслителей.

«Буря и натиск», называемое также «время гениев» — это литературное течение эпохи Просвещения, представленное преимущественно молодыми авторами в 1767—1785 годах. Своим названием течение обязано одноимённой драме Клингера.

Особенностью его является отказ от культа разума, свойственного классицизму, в пользу предельной эмоциональности и описания крайних проявлений индивидуализма. Идеологом этого бунта против рационализма выступил немецкий философ Иоганн Георг Гаман, разделяющий взгляды французского писателя и мыслителя Жан-Жака Руссо. Идеал личности, представленный теперь в литературе, далёк от авторитетов и традиций. Главным жанром поэзии становится драма, примером для подражания становится Шекспир вместо наскучивших античных (прежде всего греческих) авторов.

Среди представителей «Бури и натиска» Иоганн Гаман («Крестовые походы филологов»), Генрих фон Герстенберг («Письма об особенностях литературы», «Уголино»), Генрих Вагнер («Детоубийца»), Иоганн Готфрид Гердер («Фрагменты новейшей немецкой литературы» и др.), Иоганн Вольфганг Гёте («Страдания молодого Вертера»), Готфрид Бюргер («Ленора»), Кристиан Шубарт («Княжеская могила»), Фридрих Шиллер («Разбойники», «Коварство и любовь»).

Веймарские классики (ок. 1772—1805)

С конца 80-х годов настаёт время господства Гёте, Канта, Шиллера, не без основания сравниваемое с эпохой Перикла в Афинах; но так как масса общества не могла стоять на столь высоком уровне развития и нуждалась в ежедневной, хотя бы и не особенно тонкой пище, то, одновременно с драмами Гёте и Шиллера и часто ещё с большим удовольствием, смотрелись пьесы Коцебу и Иффланда.

С конца 80-х годов настаёт время господства Гёте, Канта, Шиллера, не без основания сравниваемое с эпохой Перикла в Афинах; но так как масса общества не могла стоять на столь высоком уровне развития и нуждалась в ежедневной, хотя бы и не особенно тонкой пище, то, одновременно с драмами Гёте и Шиллера и часто ещё с большим удовольствием, смотрелись пьесы Коцебу и Иффланда.

Начало «веймарского периода» в немецкой литературе часто связывается с переездом в Веймар в 1772 году Виланда, первого из знаменитого «веймарской четвёрки»: Виланд-Гердер-Гёте-Шиллер (иногда к «веймарским классикам» относят только Гёте и Шиллера). В отличие от периода «Бури и натиска» все четверо ориентировались на гуманистические идеалы, частично используя в своем творчестве античные темы и примеры.

Примером такого гуманистического идеала может служить драма Гёте «Ифигения в Тавриде». Шиллер пишет многочисленные баллады, теоретические произведения («О наивной и сентиментальной поэзии») и целый ряд исторических драм («Валленштейн», «Вильгельм Тель»).

К прочим классическим авторам можно отнести Карла Филиппа Морица, его автобиографичный роман «Антон Райзер» считается первым немецким психологическим романом; Иоганн Гёльдерлин (1770—1843), чьи произведения не только переводили и изучали заново, но и публично декламировали и писали на них музыку («Гиперион», «Письма Диотимы»); Жан Поль (1763—1825), писавший прежде всего сатирические романы («Озорные годы», «Титан»); и Генрих фон Клейст (1777—1811), один из зачинателей жанра рассказа («Маркиза д'О»).

Немецкие романтики (ок. 1799—1835)

Уже в 90-х гг., в лучшую пору деятельности веймарских корифеев, замечается как бы некоторое пресыщение чистым искусством, является потребность в чём-то радикально новом, более пикантном; этой потребности призвана удовлетворить тогда же формирующаяся «романтическая школа», предшественником которой является Жан Поль Рихтер, со своими задушевно-юмористическими, бесформенными произведениями («Schulmeisterlein Wuz» (1790), «Unsichtbare Loge» (1793), «Hesperus» (1795)). Основатели романтической школы, «йенские романтики» братья Шлегель, Тик, Новалис и Вильгельм Ваккенродер — исходя из великого умственного движения 70-х гг. и считаясь горячими последователями новых немецких «классиков», с конца столетия начинают оказывать давление на своих учителей, которые отчасти поддаются ему, отчасти, им возмущённые, отходят дальше чем когда-нибудь от их основных взглядов на жизнь и искусство. К примеру, они включают в свои романы стихотворения и баллады, небольшие сказки и т. п., при этом они часто ссылаются на произведения Гёте. Все это отвечает концепции «прогрессивной универсальной поэзии» Фридриха Шлегеля, которая не только объединяет самые разнообразные стили и области знаний, но и размышляет о самой себе и содержит собственную критику. Основным средством выражения этой «рефлексивной поэзии» становится ирония.

Уже в 90-х гг., в лучшую пору деятельности веймарских корифеев, замечается как бы некоторое пресыщение чистым искусством, является потребность в чём-то радикально новом, более пикантном; этой потребности призвана удовлетворить тогда же формирующаяся «романтическая школа», предшественником которой является Жан Поль Рихтер, со своими задушевно-юмористическими, бесформенными произведениями («Schulmeisterlein Wuz» (1790), «Unsichtbare Loge» (1793), «Hesperus» (1795)). Основатели романтической школы, «йенские романтики» братья Шлегель, Тик, Новалис и Вильгельм Ваккенродер — исходя из великого умственного движения 70-х гг. и считаясь горячими последователями новых немецких «классиков», с конца столетия начинают оказывать давление на своих учителей, которые отчасти поддаются ему, отчасти, им возмущённые, отходят дальше чем когда-нибудь от их основных взглядов на жизнь и искусство. К примеру, они включают в свои романы стихотворения и баллады, небольшие сказки и т. п., при этом они часто ссылаются на произведения Гёте. Все это отвечает концепции «прогрессивной универсальной поэзии» Фридриха Шлегеля, которая не только объединяет самые разнообразные стили и области знаний, но и размышляет о самой себе и содержит собственную критику. Основным средством выражения этой «рефлексивной поэзии» становится ирония.

Вскоре после смерти Шиллера (1805 г.), под влиянием политических событий, вся немецкая литература и даже, отчасти, наука принимают горячий публицистический тон, от которого Гёте держится как можно далее, тогда как большинство романтиков, покинув на время свой индифферентизм к живой действительности и беззаветную иронию, энергично устремляются в борьбу и становятся горячими вожаками немецкой нации. Этим они приобретают симпатию сперва угнетённых, потом победоносных немцев, которая, естественно, переносится и на проводимые ими историко-эстетические взгляды. Но вражда романтиков к идеям революционного «просвещения», их мистицизм и преклонение перед всем средневековым, уже в 1803 г. побудившее Фридриха Шлегеля перейти в католичество, сделало многих из них усердными служителями реакции, первые признаки которой проявляются немедленно после войны за освобождение и которая после убийства Коцебу (1819) достигла своего апогея.

Иные из бывших патриотов и демагогов обратились в сторонников застоя и безусловного повиновения, и тем оттолкнули от себя наиболее живую часть общества. Далеко не все крупные литературные деятели военного времени кончили, однако, столь печально, как Фридрих Шлегель и Генриетта Герц; так, один из лучших немецких лириков, воодушевлявших немцев своими песнями, Э. М. Арндт, всю жизнь оставался передовым человеком нации, и его литературная деятельность представляет переход от романтизма к позднейшим, более здоровым течениям — изучению народности и стойкому, глубоко убеждённому либерализму. Славу немецкого Тиртея с ним разделяет рано погибший Теодор Кёрнер, который по таланту и по светлым идеям ближе всех стоял к Шиллеру. Третий лирик той эпохи, Максимилиан фон Шенкендорф (1787—1817), имел меньше влияния, так как его элегический тон не вполне подходил к настроению минуты.

Кёрнер и Шенкендорф принадлежат к группе младших романтиков, приобретающих литературную известность в первые два десятилетия XIX в. Они гораздо производительнее, нежели родоначальники школы, уже потому, что им не приходилось тратить силы на борьбу с противниками и на выработку теории: романтизм стал модой, и в ряды его горячих приверженцев устремились все второстепенные и третьестепенные литераторы. Из них старше других издатели сборника народных песен («Волшебный рог мальчика», 1806—1808), Брентано (1778—1842) и Ахим фон Арним (1781—1831), которые довели односторонность своих учителей до крайности. Брентано к 40-м годам становится отчаянным мистиком и визионером и умирает полусумасшедшим.

Для Арнима все естественное есть кажущееся и существует только как символ сверхъестественного; поразительное богатство его капризной фантазии производит не особенно приятное впечатление на читателя, так как создания её редко согреты чувством любви к людям и редко достигают эстетического совершенства. Больше жизни придал своим произведениям плодовитый Ла Мотт Фуке (1777—1843), основал их на внимательном, хотя и одностороннем изучении средних веков. Его близкий приятель Шамиссо (1781—1838), — основательный знаток естественных наук, подчинился романтикам относительно формы, но сохранил французскую ясность и трезвость ума; его повесть «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814), переведённая на все европейские языки — ультраромантическое произведение по основной теме, но приятно поражает рельефностью и конкретностью изложения. Самый даровитый и характерный из младших романтиков, Амадей Гофман («Житейские воззрения кота Мурра», «Крошка Цахес» и т. д.), с таким глубоким убеждением и энергией проводил идею основателей школы относительно объединения поэзии с жизнью, что дальше некуда было идти в этом направлении; необходимо должны были начаться уклонения в сторону, предшествующие реакции.

Одно из таких уклонений представляет собой Фридрих Рюккерт (1788—1866), отмежевавший себе особую область в немецком романтизме — восточно-этнографическую. По виртуозности в стихосложении к нему близко подходят Август фон Платен (1796—1835), от мечтательного Востока перешедший к красоте классической, и в особенности Людвиг Уланд (1787—1862), поэт, учёный и политик, всегда одинаково чистый и передовой человек, лучший в своё время представитель типичных черт своей нации и удачно, как никто другой, попавший в тон и дух народной песни. Уланда ставят во главе так называемой «швабской школы» (главным образом — по происхождению поэтов), члены которой многому научились у романтиков, но не разделяют их односторонних воззрений и остаются в более или менее тесном общении с художественными принципами Шиллера и Гёте. Сюда принадлежат Густав Шваб (1792—1850), разносторонний и плодовитый Вильгельм Гауф, Эдуард Мёрике и др.

Из северных поэтов в сходном отношении к романтизму стоит Вильгельм Мюллер, который своими прекрасными «Песнями греков» много способствовал развитию филэллинизма в Германии. Только как формой пользуется романтизмом, во вторую половину своей деятельности, и Карл Иммерман, очень разносторонний талант, но более ловкий и умный литератор, чем поэт, имевший в своё время большое и благотворное влияние. Ближе к романтикам австриец Христиан-Иосиф фон Цедлиц (1790—1862), автор «Воздушного корабля» и «Ночного смотра», в своих драмах подражавший испанцам. Австрийский драматург Франц Грильпарцер, начав с архиромантической трагедии судьбы, позже перешёл к психологической драме. Всецело остаются верными основным принципам школы Юстинус Кернер и Эйхендорф (1788—1857), «поэт леса», которого часто называют и «последним романтиком»; в своём романе («Aus dem Leben eines Taugenichts», 1824) он возводит в принцип отвращение от борьбы и труда. Если период после войны за освобождение до 1830 г. был не очень богат выдающимися художественными произведениями, зато он поражает напряжением умственной деятельности в филологических и исторических науках.

Братья Гримм собирают народные сказки и вместе с товарищами закладывают прочные основы германистики: издаются десятки до тех пор неведомых памятников, изучаются германские древности всех родов и видов; Бопп основывает сравнительно-историческое языкознание; Савиньи начинает историческое изучение права; Нибур и его последователи стремятся довести приёмы изучения самого отдалённого прошлого до математической точности и последовательности; все это так или иначе связано с идеями Гердера и родоначальников романтизма. Правда, мистика романтиков приносит некоторый вред историческим и даже естественным наукам, влияя на учёных, как Стеффенс, Окен и др.; но их крайности находят мало последователей.

Братья Гримм собирают народные сказки и вместе с товарищами закладывают прочные основы германистики: издаются десятки до тех пор неведомых памятников, изучаются германские древности всех родов и видов; Бопп основывает сравнительно-историческое языкознание; Савиньи начинает историческое изучение права; Нибур и его последователи стремятся довести приёмы изучения самого отдалённого прошлого до математической точности и последовательности; все это так или иначе связано с идеями Гердера и родоначальников романтизма. Правда, мистика романтиков приносит некоторый вред историческим и даже естественным наукам, влияя на учёных, как Стеффенс, Окен и др.; но их крайности находят мало последователей.

Продолжительнее было влияние романтической школы через философию, главные представители которой, Фихте, Шеллинг и в особенности Гегель, обусловливают в значительной степени всю умственную деятельность даже и за пределами Германии. Головоломная терминология и глубокомысленная диалектика Гегеля были приложимы к самому разнообразному содержанию: из его учения, рядом с крайними идеалистами и даже мистиками, вышли Штраус и даже Фейербах. Не без влияния романтиков сильно прогрессирует и так называемая изящная словесность, если не вглубь, то вширь; цензурные строгости, от которых страдают газеты и журналы, не простираются на чистую беллетристику, альманахи выходят в огромном количестве; библиотеки для чтения процветают и вновь открываются десятками.

В большом ходу исторические романы; массу их сочиняют второстепенные писатели вроде Цшокке, и все же в них чувствуется недостаток в такой степени, что их переводят со всех языков, не исключая даже русского (лучшее, что явилось в этом роде, кроме «Лихтенштейна» Гауфа — романы Виллибальда Алексиса, 1798—1871). Сцена также требует новинок, приспособленных ко вкусу большой публики. Классические драмы, написанные ямбом, не могут удержаться долго; драмы судьбы, в руках Мюлльнера и Гоувальда, скоро доходят до карикатурных нелепостей; романтически-идейные драмы Иммермана имели больше успеха в чтении, чем на сцене; пьесы из жизни художников (Künstlerdramen) тоже были понятны не всем; таким образом, и здесь понадобились фабриканты, поставщики пьес, из которых талантливый Раупах (1784—1852) долго царствовал в Берлине и на других сценах. В комедии с ним удачно соперничали Штейгентеш, Альбини и другие сочинители пьес интриги и комических положений. На венской сцене чувствуется свежая струя народности в пьесах Фердинанда Раймунда (1790—1836); появляются и в других местах пьесы на диалектах.

Бидермейер (ок. 1830—1850) и «Молодая Германия»

Литературные течения, находящиеся между классикой и романтикой с одной стороны и бюргерским реализмом — с другой, невозможно выделить в отдельную литературную эпоху, поэтому для них используется культурно-исторический термин «бидермейер».

Литературные течения, находящиеся между классикой и романтикой с одной стороны и бюргерским реализмом — с другой, невозможно выделить в отдельную литературную эпоху, поэтому для них используется культурно-исторический термин «бидермейер».

Прежде всего, сюда относятся поэты Николаус Ленау (1802—1850), Эдуард Мёрике (1804—1875), Фридрих Рюккерт (1788—1866) и Август фон Платен (1796—1835). Среди прозаиков выделяются Аннетте Дросте-Хюльсхофф (1797—1848), Адальберт Штифтер (1805—1868) и Иеремия Готхельф (1797—1854). Известные драматурги — Франц Грильпарцер (1791—1872), Иоганн Нестрой (1801—1862) и Фердинанд Раймунд (1790—1836). Грильпарцер писал драмы в духе венских классиков, тогда как Нестрой и Раймунд представляли венскую народную пьесу.

К 1830 году слишком продолжительная реакция усыпила патриотизм и придала немецкой мысли космополитический характер; ничтожество немецких правительств во внешней политике и их угнетательная система внутри страны развили иронию — не философскую, парящую над миром иронию романтиков, а иронию энергичную и вполне реальную, не пропускающую без замечания ни одного крупного явления общественной жизни. Когда-то сентиментальные и восторженные, немцы стремятся превзойти французов в насмешках над высокими чувствами и собственным недавним увлечением. Известие об июльских днях было ближайшим поводом к тому, что бродившие до тех пор элементы сложились в определённую школу, известную под названием «Молодая Германия»; под её влиянием талантливая молодёжь спешит покинуть идеальное для реального, прошлое — для настоящего, науку — для политики, и стремится обратить всю литературу, не исключая и поэзии, в орудие для пропаганды либерализма и объединения Германии.

Главы школы — Бёрне (1786—1837), Гейне, Гуцков (1811—1878) и Георг Бюхнер (1813—1837) — несмотря на различие в характере дарований, все были великими публицистами, только в разных формах. Генрих Лаубе (1806—1884) был талант посредственный, склонявшийся к индустриализму; с большей честью для школы к ней причисляют серьёзного учёного и даровитого лирика Гофмана фон Фаллерслебена. Приблизительно до 1840 г. на первом плане стоит проза, а после, до 1848 г. — политическая лирика. Самый крупный талант между лириками младшего, сравнительно с Гейне поколения, завлечённый положением вещей в политическую борьбу — Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876), представитель так называемой объективной лирики. Одно время слава его была заглушена громом имени Гервега, но дарование последнего оказалось слишком односторонним, и Фрейлиграт так и оставался царём тенденциозной поэзии.

С начала 40-х гг. выдающиеся австрийские поэты — Николаус Ленау (Штреленау), Анастасий Грюн (Ауерсперг) — также отдаются политической пропаганде и являются певцами либеральной оппозиции; по их стопам идут молодые поэты из евреев, Карл Исидор Бекк и даровитый Мориц Гартман. Из талантливых лириков чуждым политике и верным чистому искусству оставался только Гейбель.

Средний класс нуждался в огромном количестве повестей и романов, и за поставку их брались не бездарные люди, пробившие новые пути: являются деревенские рассказы, предвещающие Ауэрбаха, американские и вообще этнографические романы; Александр Унгерн-Штернберг и Ида Хан-Хан пишут недурные салонные романы, Карл фон Гольтей изображает жизнь подонков общества; являются архаические романы, с ведьмами (Мейнгольда); исторические романы и повести, ввиду успехов исторической науки, с большим против прежнего вниманием относятся к фактам и культуры прошлого. В то же время не без влияния швабской школы развивается поэзия на диалектах, да и на литературном языке является масса песен и баллад, и комических (Копиш), и серьёзных. Вследствие политического возбуждения от чтения газет (в них, рядом с крупными публицистическими талантами, пользуются успехом и бессодержательные остроумцы, вроде Сафира), вечером в театре публика желает отдыхать, и поэтому наибольшим успехом пользуются салонные пьесы Бауернфельда, остроумные, но пустые комедии «Н. Скриба» — Бенедикса, эффектные, но тривиальные пьесы Бирх-Пфейфер и др. После неудачной революции 1848 г., между 1850 и 70 гг., в немецкой литературе чувствуется истощение прогрессирующей энергии и стремление к покою (чему соответствует и влияние пессимистической философии Шопенгауэра); появляются признаки оживания романтизма; возрождаются старые формы; имеют успех эпические поэмы Редвица и др. (самая талантливая и общеизвестная — «Trompeter von Säckingen» Йозефа Виктора фон Шеффеля, 1854). Вместе с воспроизведением средних веков выказывается симпатия и к античному миру, и к Востоку (Боденштедт). Действует с успехом мюнхенский кружок поэтов, любителей живописи, враждебно относящийся ко всякой политической тенденции. Силой таланта превосходит современников австриец Роберт Гамерлинг, чистокровный художник по направлению, обращающий большое внимание на строгость формы; и все же у него идея господствует над воображением. Менее его подчиняется духу времени Мозен, пытавшийся восстановить романтическую символику; но влияние его было очень непродолжительно и неглубоко. Немецкая сцена этого времени представляет немного оригинального и сильного: при хорошем исполнении потрясают зрителя драмы Гуцкова; в 1856 г. произвёл фурор «Нарцисс» Брахфогеля, но в нём больше всего нравятся горячие монологи героя, устами которого говорит сам автор. Большую пользу принёс немецкой публике Дингельштедт умелой постановкой Шекспира и «классиков».

Поэтический реализм (1848—1890)

Гораздо более самостоятельны немецкая повесть и роман; здесь появляются новые виды творчества, которым предстоит более или менее крупная будущность.

Гораздо более самостоятельны немецкая повесть и роман; здесь появляются новые виды творчества, которым предстоит более или менее крупная будущность.

Авторы намеренно избегают общественно-политических проблем и обращают свой взор на родные пейзажи и земляков. В центре всех романов, драм и стихотворений стоит человек-индивидуум. Стилистическим признаком многих произведений поэтического реализма является юмор. Предпочтительный литературный жанр — новелла.

Ещё с 1843 г. начинают выходить симпатичные «Шварцвальдские деревенские истории» Ауэрбаха, который с 60-х гг. XIX века становится одним из популярнейших романистов во всей Европе (хотя мировоззрение его именно к тому времени становится значительно уже и одностороннее); с 1856 г. появляются «Культурно-исторические новеллы» историка и политико-эконома Риля, который искусно и умело вводит нас в обыденную жизнь прошлого, не вплетая в неё любовных приключений (первые и весьма удачные попытки такого соединения науки с вымыслом относятся к предшествующему периоду: «Галл» и «Харикл» профессора Беккера, (1796—1846), переведены почти на все европейские языки).

Около того же времени Гейзе приобретает славу первого новеллиста Германии, истинного художника «прекрасной природы». Рядом с ним ставят мрачного, но тонко чувствующего Теодора Шторма (1817—1888). В новелле является художником и Готфрид Келлер (1819—1890) из Цюриха, отличающийся тонкостью психологического анализа и состоящий в оживлённой переписке со Штромом. Готфрид Келлер и Теодор Фонтане — самые крупные представители поэтического реализма.

Немецкий роман как «семейный», так и исторический заметно стремится к возможному для него реализму; почти одновременно выступают Густав Фрейтаг (1816—1895) и Фридрих Шпильгаген, крупные, но разнохарактерные силы; первый — сторонник трезвого взгляда на жизнь, второй, начиная с «Загадочных натур», — искатель идеала, золотой середины «между молотом и наковальней». Шпильгаген позднее становится все более и более тенденциозным и риторичным; Фрейтаг, всю жизнь серьёзно занимавшийся историей, с 1872 г. начинает серию исторических романов «Предки», написанных с огромной эрудицией, но с устарелыми приёмами В. Скотта. Стоит упомянуть также Вильгельма Раабе (1831—1911) — создателя более двух десятков популярных романов.

Оригинальное явление представляют археологические романы профессора Эберса (род. 1837), египтолога по специальности; научное достоинство их выше всякой критики, но чтение их — труд, облегчённый ловким педагогическим приёмом. Этнографическая новеллистика имеет в эту эпоху высокодаровитого представителя в лице Фрица Рейтера из Мекленбурга (1810—1874), соединяющего лирическую теплоту с реализмом и юмором. В то же время низший слой читателей имеет к своим услугам массу произведений немецкого индустриализма, который не доходит до такой беззастенчивой откровенности как во Франции, но проявляет ещё меньше таланта. Самые горячие патриоты, называющие Бисмарка и Мольтке великими прозаиками, должны сознаться, что свобода и империя не подняли немецкой литературы, и жалуются на чрезмерное преобладание материальных интересов. Берлин не дорос до культурного значения Парижа или Лондона, и тон, им даваемый, неблагоприятен для литературного развития. Влияние Франции стало ещё больше прежнего и проявляется больше в дурном, чем в хорошем.

Национальное явление (для этого времени) представляет культуркампф, отражение которого находится почти везде и в женских (с тонкой психологией женских характеров, но часто с банальной интригой) романах Марлитт (Евгения Йон), Элизабет Вернер (Элизабет Бюрстенбиндер) и другие, и в народных драмах австрийца Анценгрубера (1839—1895), и в комическом эпосе Вильгельма Буша. В верхнем слое литературы действуют знаменитости прежнего поколения, в тех же родах и видах. Процветает историко-археологический роман Эберса, Дана, Гаусрата, Вихерта и др. Большой, но скоропреходящий успех имел современно-исторический роман Грегора Самарова (Оскар Мединг), с его грубыми эффектами[1]. Из новеллистов лучшие Конрад Фердинанд Мейер, Захер-Мазох, в своих галицийских рассказах, Вакано, Линдау, Францоз; у всех них продолжается стремление к крайнему реализму, у иных, как Линдау, умеряемое немецким благодушием, у других переходящее в тривиальность. Эпос и лирика едва живут, перебирая старые темы; так же мало нового дают и светские романы, и романы из жизни художников; ещё менее содержательного в романах уголовных.

Отрадное явление представляет собой беспритязательный семейно-юмористический роман Юлий Штинде (род. в 1841 г.), уводящий читателя из сутолоки столицы в тихие уголки.

в Австрии деревенские мотивы можно найти в произведениях Марии фон Эбнер-Эшенбах (1830—1916), Анценгрубера и, уже в конце эпохи, у Петера Розеггера (1843—1918).

Натурализм (1880—1900)

Восьмидесятые годы XIX века были эпохой так называемого «последовательного натурализма». Важным стилистическим новшеством стало появление в произведениях элементов повседневной речи, жаргонизмов и диалектизмов. Имеющий свободу выбора главный герой больше не находится в центре рассказов и драм, его определяют происхождение, социальная среда либо обстоятельства, характерные для данного времени.