Литература Древнего Египта

|

Статья по тематике |

|

|

Литература Древнего мира

Шумерская · Древнеегипетская · Аккадская (Ассиро-Вавилонская) · Хеттская · Хурритская · Угаритско-финикийская |

|

Классическая литература Древней Азии

Древнекитайская · Древнеиндийская · Древнеиранская · Древнееврейская |

|

Древнеанглийская · Древнеболгарская · Французская куртуазная литература · Немецкая · Византийская · Древнерусская |

|

Литература Нового и Новейшего времени

Возрождение (Италия · Франция · Англия · Германия · Нидерланды · Испания и Португалия) |

Литература Древнего Египта — литература, написанная на египетском языке с фараоновского периода Древнего Египта до конца римского господства. Вместе с шумерской литературой считается первой литературой мира[1].

Письмо в Древнем Египте, и иероглифическое и иератическое, впервые появилось в конце 4-го тысячелетия до н. э. в последней фазе додинастического Египта. К периоду Старого царства (XXVI—XXII века до н. э.) в литературное творчество входили погребальные тексты, письма, религиозные гимны и стихи и памятные автобиографические тексты, рассказывающие о карьерах выдающихся вельмож. Только в начале Среднего царства (XXI—XVII века до н. э.) была создана повествовательная литература. Это была «революция средств», которая по словам Р. Б. Паркинсона была результатом возвышения интеллектуального класса писцов, новых культурных чувств индивидуальности, беспрецедентных уровней грамотности и большего доступа к письменному материалу[2]. Однако, возможно, что грамотно было менее одного процента всего населения. Таким образом, литературное творчество принадлежало классу писцов, работавших при архивах, канцеляриях и при дворе правящего фараона. Тем не менее, среди современных египтологов нет полного консенсуса о зависимости древнеегипетской литературы от социально-политического строя царских дворов.

Среднеегипетский язык, устная речь Среднего царства, стал классическим языком во время Нового царства (XVI—XI века до н. э.), когда просторечный новоегипетский язык впервые появился в письменной форме. Писцы Нового царства канонизировали и переписали много литературных текстов на среднеегипетском, который остался языком, употребляемым для устного чтения святых иероглифических текстов. Некоторые жанры литературы Среднего царства, как, например, поучения и рассказы, остались популярны в Новом царстве. Среди рассказов были популярны «Сказание Синухе» и «Красноречивый поселянин» и среди назидательных текстов — «Поучения Аменемхата» и «Верноподданное поучение». В период Нового царства процветал новый жанр литературы, памятные граффити на стенах храмов и гробов, но с шаблонными фразами как в других жанрах. Указание авторства оставалось важным только в некоторых жанрах, тогда как тексты «поучения» писались под псевдонимами и ложно приписывались известным историческим деятелям. Жанр пророческого текста возродился только в Эллинистическом Египте (IV—III века до н. э.).

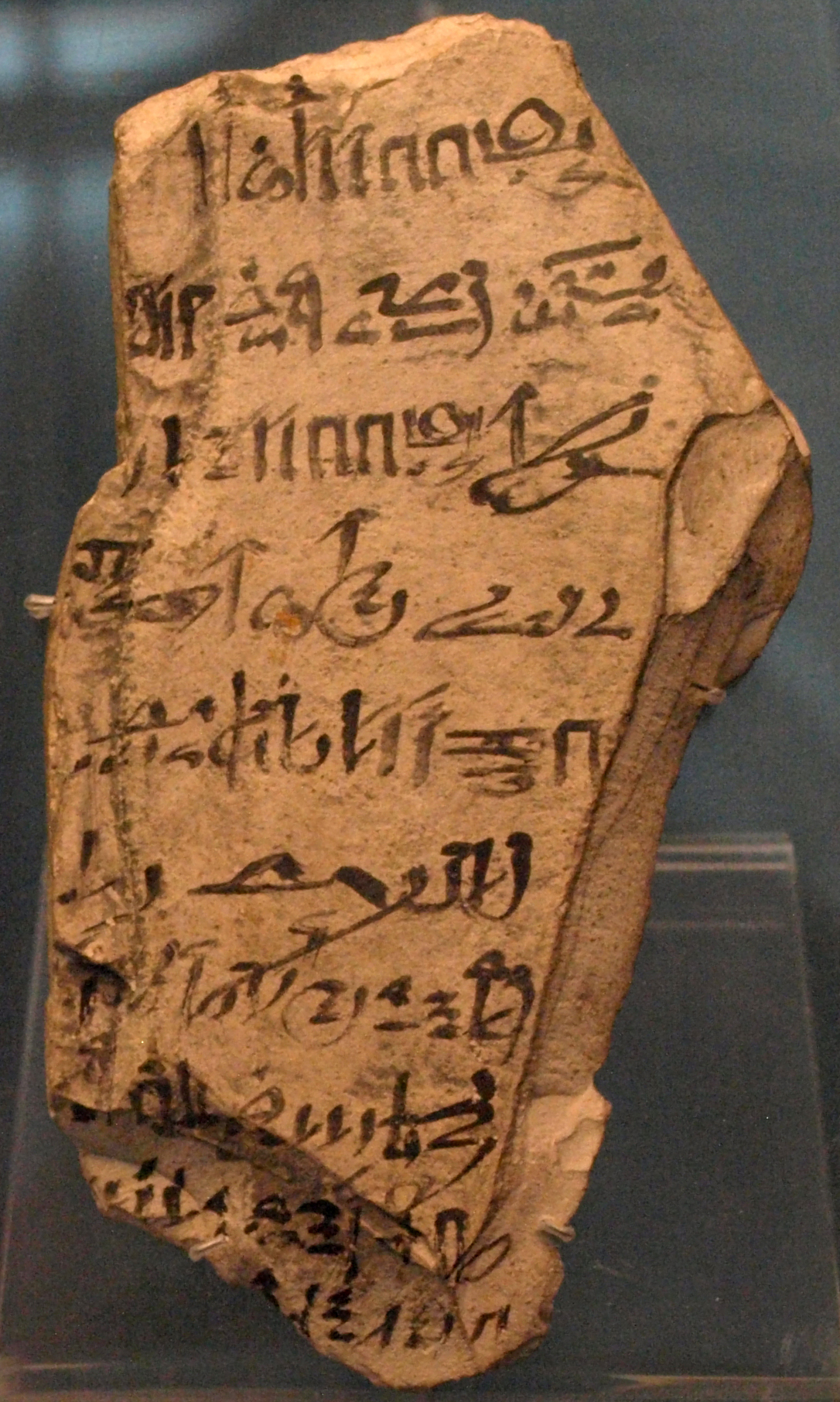

Древнеегипетские тексты выполнены на свитках и пакетах из папируса, известняковых и керамических остраконах, деревянных писчих досках, монументальных каменных зданиях и даже гробах. Сохранившиеся до наших дней тексты представляют лишь малую часть литературного материала Древнего Египта. Влажный климат поймы Нила не способствовал сохранению папирусов и надписей на них. С другой стороны, в поселениях на пустынных окраинах египетской цивилизации археологи открыли через тысячи лет множество тайных складов литературы.

Содержание

Письменность, средства написания и языки

Иероглифика, иератика и демотика

К периоду Раннего царства в конце 4-го тысячелетия до н. э. иероглифика и курсивная форма иератика стали хорошо устоявшимися видами письменности[4]. Иероглифическое письмо состоит из небольших рисунков предметов[5]. Например, иероглиф, изображающий задвижку («сэ»), обозначает звук «с». При сочетании этого иероглифа с другими, он представляет собой абстрактные понятия, такие, как горе, счастье, красота и зло[6]. В Палетке Нармера, выполненной около 3100 года до н. э., в последней фазе додинастического Египта, при написании имени Нармера используются иероглифы, изображающие сома и долото[7].

Египтяне называли иероглифы «словами бога» и использовали их для высоких целей, например, чтобы общаться через погребальные тексты с богами и духами загробной жизни[8]. Каждое иероглифическое слово и означало особый предмет, и воплощало в себе сущность этого предмета, признавая его созданным при вмешательстве божьей силы и принадлежащим к большему космосу[9]. Через действия жреческого обряда, как, например, воскурение фимиама, жрец открывал для чтения духам и божествам иероглифы, украшающие поверхности храмов[10]. В погребальных текстах Двенадцатой династии появляются утверждения, что искажение и даже пропуск особых иероглифов приносило последствия, или хорошие или плохие, для покойного жителя гроба, процветание в загробной жизни духа которого зависело от текстов[11]. Искажение иероглифа ядовитой змеи или другого опасного животного удаляло потенциальную угрозу[11]. Однако, удаление каждого экземпляра иероглифов, изображающих имя умершего, по верованиям египтян, лишало его души умения читать погребальные тексты и осуждало эту душу на неодушевленное существование[11].

Иератика является упрощённой, скорописной формой египетских иероглифов[12]. Как и иероглифы, иератика использовалась в священных и религиозных текстах. К первому тысячелетию до н. э. каллиграфическая иератика стала шрифтом, преимущественно использовавшимся в погребальных папирусах и храмовых свитках[13]. Тогда как написание иероглифов требовало предельной точности, скорописная иератика выполнялась гораздо быстрее и поэтому использовалась для ведения учёта писцами[14]. В первую очередь она служила скорописным шрифтом для не фараоновских, не монументальных и менее официальных писаний: писем, юридических документов, стихов, налоговых отчётов, медицинских текстов, математических трактатов и учебных текстов[15]. Существовало два стиля иератики: один был более каллиграфический и обычно использовался для правительственных отчётов и литературных рукописей, другой — для неофициальных счетов и писем[16].

К середине 1-го тысячелетия до н. э. иероглифика и иератика ещё использовались для королевских, монументальных, религиозных и погребальных писаний, в то время как новый, ещё более скорописный шрифт использовался для неофициального, повседневного письма — демотика[13]. Окончательным шрифтом, принятым древними египтянами, было коптское письмо — адаптированный вариант греческого алфавита[17]. Коптский алфавит стал стандартом в IV веке н. э., когда христианство стало государственной религией всей Римской империи; иероглифы были отброшены как идолопоклоннические изображения языческой традиции, непригодные для написания библейского канона[17].

Инструменты и материалы написания

Тексты выполнялись самыми разнообразными приспособлениями. Наряду с долотом, необходимым для вырезания надписей на камне, главным инструментом для письма в древнем Египте была тростниковая ручка[18]. Ручки обмакивали в пигменты: чёрный (уголь) и красный (охру) — для записи на свитках папируса — тонкого материала, изготовленного при сбивании полос сердцевины стеблей растения Cyperus papyrus, а также на небольших керамических или известняковых черепках[19]. Считается, что папирусные свитки были довольно дорогими коммерческими предметами, поскольку многие из них являются палимпсестами — рукописями, в которых более старый текст смыт или соскоблен, чтобы освободить место для нового[20]. Это явление, вместе с практикой отрывания частей папирусных документов, для более маленьких писем, говорит о том, что были сезонные дефициты, вызванные ограниченным вегетационным периодом растения Cyperus papyrus[20]. Это также объясняет частое использование остраконов и известняковых хлопьев как средства написания для более коротких письменных работ[21]. Кроме камня, керамических остраконов и папируса писали на дереве, слоновой кости и гипсе[22].

Тексты выполнялись самыми разнообразными приспособлениями. Наряду с долотом, необходимым для вырезания надписей на камне, главным инструментом для письма в древнем Египте была тростниковая ручка[18]. Ручки обмакивали в пигменты: чёрный (уголь) и красный (охру) — для записи на свитках папируса — тонкого материала, изготовленного при сбивании полос сердцевины стеблей растения Cyperus papyrus, а также на небольших керамических или известняковых черепках[19]. Считается, что папирусные свитки были довольно дорогими коммерческими предметами, поскольку многие из них являются палимпсестами — рукописями, в которых более старый текст смыт или соскоблен, чтобы освободить место для нового[20]. Это явление, вместе с практикой отрывания частей папирусных документов, для более маленьких писем, говорит о том, что были сезонные дефициты, вызванные ограниченным вегетационным периодом растения Cyperus papyrus[20]. Это также объясняет частое использование остраконов и известняковых хлопьев как средства написания для более коротких письменных работ[21]. Кроме камня, керамических остраконов и папируса писали на дереве, слоновой кости и гипсе[22].

К римскому периоду традиционная египетская тростниковая ручка была заменена распространённой в греко-римском мире — более короткой, толстой тростниковой ручкой с расщеплённым кончиком[23]. Кроме того, от оригинальных египетских пигментов отказались в пользу греческих чернил на основе свинца[23]. Принятие греко-римских письменных принадлежностей оказало влияние на египетский почерк, так как иератические знаки стали более широко расположенными, с более круглыми росчерками и с большей угловой точностью[23].

Сохранение письменных материалов

Подземные египетские гробницы, построенные в пустыне, предоставляют, возможно, наиболее подходящие условия для сохранения папирусных документов. Например, существует много хорошо сохранившихся погребальных папирусов «Книги мёртвых», которые помещались в гробницах, чтобы служить руководствами в загробной жизни душ умерших обитателей[24]. Однако, размещение в погребальных камерах нерелигиозных папирусов было принято только в конце Среднего царства и в первой половине Нового царства. Таким образом, большинство хорошо сохранившихся литературных папирусов относятся к этому периоду[24].

Большинство поселений в Древнем Египте были расположены на аллювие поймы Нила. Эта влажная среда неблагоприятна для долгосрочного сохранения папирусных документов. Археологи обнаружили большее количество папирусных документов в пустынных поселениях на возвышенной над поймой земле[25] и в поселениях, не имевших ирригационных сооружений, таких как Элефантина, Эль-Лахун и Эль-Хиба[26].

Тексты на более долговечном материале также были утрачены. Камни с надписями часто повторно использовались в качестве строительных материалов, и чернила на остраконах сохранились лишь в сухих средах[27]. В то время как папирусные рулоны и пакеты, как правило, хранились в коробках, остраконы обычно выбрасывались как мусор. Одна из мусорных ям, случайно обнаруженная в деревне Рамессидской эпохи Дейр эль-Медина, содержала множество частных писем на остраконах[21]. Здесь были обнаружены письма, гимны, вымышленные рассказы, рецепты, квитанции и завещания[28]. Пенелопа Уилсон сравнивает эту археологическую находку современной свалке или контейнеру для отходов[28]. Она отмечает, что жители Дейр Эль-Медина были очень грамотны по древнеегипетским стандартам, и предупреждает, что такие находки бывают только «в редких обстоятельствах и при определенных условиях»[29].

Джон Тейт подчеркивает, что «египетские материалы сохранились очень неравномерно <…> Эта неравномерность относится как к времени, так и к пространству»[27]. Например, есть недостаток письменных материалов от всех периодов из дельты Нила, но обилие от расцветного периода в Фивах[27]. Он отмечает, что в то время, как некоторые тексты были скопированы несколько раз, другие известны только в единственном экземпляре. Например, есть только одна полная копия «Сказки о потерпевшем кораблекрушение» эпохи Среднего царства[30]. Однако, эта сказка также появляется во фрагментах текстов на остраконах во время Нового царства[31]. Много других литературных произведений сохранились только во фрагментах или в неполных копиях утраченных оригиналов[32].

Стадии египетского языка

Хотя письмо впервые появилось в самом конце 4-го тысячелетия до н. э., оно использовалось только для передачи коротких имён и надписей. Связанные тексты не появлялись примерно до 2600 года до н. э., в начале Древнего царства[33]. Это событие ознаменовало начало первой известной фазы египетского языка: древнеегипетский язык[33]. Древнеегипетский остался только устным языком примерно до 2100 года до н. э., когда в начале Среднего царства, он превратился в среднеегипетский[33]. Хотя среднеегипетский был тесно связан с древнеегипетским, позднеегипетский значительно отличался в грамматической структуре. Позднеегипетский появился в качестве разговорного языка возможно уже в 1600 г. до н. э., но не использовался как письменный язык примерно до 1300 г. до н. э. в амарнском периоде Нового царства[34]. В VII столетии до н. э. позднеегипетский постепенно превратился в демотику, и, хотя демотика осталась разговорным языком до V века н. э., она была постепенно заменена коптским языком, начиная в I веке н. э.[35]

Иератика использовалась наряду с иероглифами для письма на древнеегипетском и среднеегипетском языках, становясь доминирующей формой письма в позднеегипетском языке[36]. К времени Нового царства и в остальной части истории древнего Египта среднеегипетский стал классическим языком, зарезервированным, как правило, для чтения и письма в иероглифах[37]. Остался устным языком для более возвышенных форм литературы, таких как исторические документы, памятные автобиографии, религиозные гимны и погребальные заклинания[38]. Однако, в поздний период литература Среднего царства, написанная на среднеегипетском, также была переписана иератикой[39].

Функции литературы

На протяжении древнеегипетской истории, чтение и письмо являлись основными требованиями для службы в государственных учреждениях, хотя правительственные чиновники получили помощь в повседневной работе от элитной, грамотной социальной группы—писцов[40]. Как видно из папируса Анастаси II периода Раммесидов, писцам надо было даже «организовать раскопки озера и строительство кирпичного пандуса, определять число мужчин на транспортировку обелиска и организовать снабжение военной миссии»[41]. Кроме того, чтобы служить в правительстве, писцы также оказывали услуги неграмотным людям в составлении писем, рекламных материалов и юридических документов[42]. Грамотные люди, как полагают, составляли лишь 1 % населения[43], остальная часть включала неграмотных крестьян, пастухов, ремесленников и других рабочих[44], а также торговцев, которым нужна была помощь писцовых секретарей[45]. Привилегированный статус писца является предметом популярного в период Раммессидов учебного текста «Сатира профессий» (pSallier II), в которой автор высмеивал тяжесть профессий скульптора, столяра, гончара, рыбака, земледельца, гонца и др. в противовес профессии писца[46].

На протяжении древнеегипетской истории, чтение и письмо являлись основными требованиями для службы в государственных учреждениях, хотя правительственные чиновники получили помощь в повседневной работе от элитной, грамотной социальной группы—писцов[40]. Как видно из папируса Анастаси II периода Раммесидов, писцам надо было даже «организовать раскопки озера и строительство кирпичного пандуса, определять число мужчин на транспортировку обелиска и организовать снабжение военной миссии»[41]. Кроме того, чтобы служить в правительстве, писцы также оказывали услуги неграмотным людям в составлении писем, рекламных материалов и юридических документов[42]. Грамотные люди, как полагают, составляли лишь 1 % населения[43], остальная часть включала неграмотных крестьян, пастухов, ремесленников и других рабочих[44], а также торговцев, которым нужна была помощь писцовых секретарей[45]. Привилегированный статус писца является предметом популярного в период Раммессидов учебного текста «Сатира профессий» (pSallier II), в которой автор высмеивал тяжесть профессий скульптора, столяра, гончара, рыбака, земледельца, гонца и др. в противовес профессии писца[46].

Писцы были ответственны за сохранение, передачу и канонизацию литературной классики, а также за написание новых сочинений[47]. Ученики должны были переписывать классические произведения, такие как «Сказание Синухе» и «Наказы Аменемхата», чтобы учить правила написания и получить необходимые этические и моральные ценности, отличавшие класс писцов от других классов[48]. Большинство педагогических текстов, написанных на остраках в период Среднего царства, были поучительные тексты жанра «себайт». Рассказы, такие как «Синухе» и «Царь Неферкаре и генерал Сасенет», редко употреблялись для школьных упражнений до Нового царства[49]. Однако, эти рассказы тоже имели дидактический характер, и главные герои обычно воплощали в себе общепринятые добродетели эпохи, такие как любовь к родине или уверенность в своих силах[50].

Иногда определённые люди вне писцовой профессии были грамотными и имели доступ к классической литературе. Делая выговор сыну в письме, чертежник Менена, живший в Дейр-эль-Медине во время Двадцатой династии, процитировал отрывки из произведений Среднего царства «Красноречивый поселянин» и «Сказка о потерпевшем кораблекрушение»[31]. Писцы иногда отрицательно относились к такому любительскому использованию классики. В сатирическом письме Хори, современник Менены, сделал получателю выговор за цитирование «Поучения Харджесефа» в неприличной манере полу-образованного непрофессионала[31]. Ганс-Вернер Фишер-Эльферт предполагает, что писцы особенно беспокоились злоупотреблением отрывков вне контекста, считая, что лучше заучивать и стараться понять классические произведения в целом[51].

На базе скудного, но твёрдого доказательства в египетской литературе и искусстве можно утверждать, что существовала практика устного чтения текстов[52]; например, на картинах погребальных лодок изображены люди, читающие папирусные тексты вслух[53]. Египетское слово šdj, «читать вслух», было связано с биографиями, письмами, и заклинаниями[52]. Пение (ḥsj) было предназначено для похвальных песен, песен о любви, погребальных плачей и определённых заклинанией[52]. В цикле рассказов первого тысячелетии до н. э. каждый рассказ начинается с фразы «голос, который перед фараоном», которая указывает, что текст читался вслух перед аудиторией[54]. В некоторых текстах упоминается вымышленная аудитория высокопоставленных чиновников и придворных людей, но возможно, что более широкая, неграмотная аудитория тоже принимала участие[55]. Например, на погребальной стеле Сенусерта I (1971—1926 гг. до н. э.) прямо говорится о том, что люди будут собираться и слушать как писец читает надпись стелы вслух[55].

На базе скудного, но твёрдого доказательства в египетской литературе и искусстве можно утверждать, что существовала практика устного чтения текстов[52]; например, на картинах погребальных лодок изображены люди, читающие папирусные тексты вслух[53]. Египетское слово šdj, «читать вслух», было связано с биографиями, письмами, и заклинаниями[52]. Пение (ḥsj) было предназначено для похвальных песен, песен о любви, погребальных плачей и определённых заклинанией[52]. В цикле рассказов первого тысячелетии до н. э. каждый рассказ начинается с фразы «голос, который перед фараоном», которая указывает, что текст читался вслух перед аудиторией[54]. В некоторых текстах упоминается вымышленная аудитория высокопоставленных чиновников и придворных людей, но возможно, что более широкая, неграмотная аудитория тоже принимала участие[55]. Например, на погребальной стеле Сенусерта I (1971—1926 гг. до н. э.) прямо говорится о том, что люди будут собираться и слушать как писец читает надпись стелы вслух[55].

Литература также служила и религиозные цели. Начиная с "Текстов пирамид Древнего царства, произведения погребальной литературы, написанные на стенах гробницы, на саркофагах и на папирусах, были предназначены для защиты и воспитания души в загробной жизни[56]. В эти надписи входили магические заклинания, заговоры и лирические гимны[56]. Иногда в гробницах также находились копии литературных текстов, не связанных с погребальным ритуалом, и наверно предназначенных для развлечения мёртвых в загробной жизни[57].

Хотя созданием литературы занимались преимущественно мужские писцы, кажется, что некоторые тексты были написаны женщинами. Например, сохраняется несколько писем, посланных и полученных женщинами, и в разных текстах говорится о женщинах, пишущих письма[58]. Однако Эдвард Ф. Уент утверждает, что даже в этих случаях возможно, что женщины не писали сами, а нанимали писцов[59].

Датирование и авторство

Древнеегипетская художественная литература не была зафиксирована в письменной форме до начала двенадцатой династии Среднего царства[60]. Тексты Старого царства использовались главным образом для поддержания божественного культа, для сохранения души в загробной жизни и для личного бухгалтерского учёта. Только в Среднем царстве тексты были написаны с целями развлечения и удовлетворения интеллектуального любопытства[61]. Паркинсон и Моренц также полагают, что письменные произведения Среднего царства являлись транскрипциями устной литературы Древнего царства[62]. По крайней мере известно, что некоторые устные стихи были перенесены в письменную литературу. Например, песни носителей носилок были сохранены в письменной форме в могильных надписях Древнего царства[61].

Датирование текстов с помощью палеографических и орфографических методов проблематично из-за различных стилей иератического письма. Более того, некоторые авторы, возможно, скопировали характерный стиль старших архетипов[63]. Места действия вымышленных рассказов часто были удаленны во времени и пространстве; использование современных сюжетов в художественной литературе было относительно недавним явлением[64]. Например, авторы Среднего царства могли писать вымышленные тексты мудрости, действия которых происходят в золотом веке Древнего царства (например, «Кагемни», «Птаххотеп» и пролог «Неферти») или могли создавать действия, разворачивающиеся в более хаотической атмосфере Первого переходного периода (например, «Мерикаре» и «Красноречивый крестьянин»[65]. Другие рассказы разворачиваются в неопределимой эпохе и содержат вневременные темы[66].

Паркинсон пишет, что почти все литературные тексты писались под псевдонимами, а часто ложно приписывались к таким известным людям более ранней истории, как фараоны и визири[68]. Только произведения литературных жанров поучения и жалобного дискурса иногда приписывались к историческим авторам. Тексты в таких жанрах как «повествовательные рассказы» никогда не писались под именем известной исторической личности[69]. Тейт утверждает, что в классический период египетские писцы выражали своё мнение об истории роли писцов в авторстве текстов, но в поздний период религиозная элита в храмах контролировала интерпретацию авторства[70].

Было несколько исключений из правила использования псевдонимов. Настоящие авторы некоторых текстов Рамессидового периода признавались, но эти случаи были редки[71]. Авторы частных и иногда образцовых писем обычно признавались. Частные письма могли использоваться в суде как доказательства, так как почерк каждого человека считался уникальным[72]. Частные письма, полученные или написанные фараоном, иногда вписывались иероглифами на каменных памятников в честь монархии, и фараоновские указы, вписанные на каменных стелах, часто обнародовались[73].

Литературные жанры и темы

Единственным жанром литературы, прямо упомянутым древними египтянами был жанр поучения или «себайт»[74]. Остальная жанровая классификация была сделана современными египтологами[75]. Большинство текстов писалось в стихах, но некоторые повествовательные рассказы писались в прозе[76]. Большинство древнеегипетских стихов были в форме двустиший, но иногда использовались и трёхстишия и четверостишия[77].

Поучительная литература

Жанр «поучения» (или «указания», «инструкции»), а также жанр «размышляющего дискурса», могут быть сгруппированы в рамках более широкого корпуса литературы мудрости, распространённой в древности на Ближнем Востоке[78]. Жанр имеет дидактический характер и, как полагают, входил в Среднем Царстве в программу образования писца[79]. Тем не менее, поучения часто включают в себя повествовательные элементы развлекательного характера[79]. Есть доказательства того, что тексты поучения были созданы в первую очередь не для использования в образовании, а в идеологических целях[80]. Например, Адольф Эрман пишет, что вымышленное поучение Аменемхета I (ок. 1991—1962 до н. э.) своим сыновьям «далеко выходит за рамки школьной философии, и нет никакого отношения к школе в предупреждении своих детей быть верными царю»[81]. В то время как повествовательная литература (как, например, «Красноречивый крестьянин») подчеркивает тему индивидуального героя, бросающего вызов обществу и принятым идеологиям, тексты поучения, напротив, подчеркивают необходимость соблюдения принятых догм[82].

Ключевыми словами в преподавании тексты являются «знать» (rh) и «обучить» (sba.yt)[78]. Эти тексты обычно имеют шаблонное название «поучение сделанное X-ом для Y-а», где X может быть авторитетной фигурой (например, визирем или фараоном), оказывающим моральное указание своему сыну или своим сыновьям[83]. Иногда трудно определить, сколько имеется вымышленных адресатов, так как в одном тексте иногда используется и единственное и множественное числа[84].

Примерами жанра поучения можно назвать «Максимы Птаххотепа», «Поучение Кагемни», «Поучение для царя Мерикаре», «Поучение Аменемхета», «Поучение Харджедефа», «Верноподданное поучение», и «Поучение Аменемопе»[85]. Сохранившиеся от Среднего царства поучительные тексты все написаны на папирусах[86]. Никаких образовательных остраконов от Среднего царства не сохранено[86]. Самый ранний пример деревянной школьной доски с копией учебного текста (поучение Птаххотепа) восходит к восемнадцатой династии[86]. Поучения Птаххотепа и Кагемни оба найдены на папирусе Присса, написанный в двенадцатой династии Среднего царства[87]. Целое «Верноподданное поучение» сохранилось только в рукописях Нового царства, хотя копия первой половины сохраняется на каменной стеле в честь чиновника Сехетепибре двенадцатой династии[88]. Поучения Мерикаре, Аменемхета и Харджедефа являются подлинными текстами Среднего царства, но сохраняются только в копиях из Нового царства[89]. Поучение Аменемопе является компиляцией Нового царства[90].

Повествовательная литература

Сказки и рассказы являются, вероятно, наименее представленным жанром из сохранившейся литературы Среднего царства и среднеегипетского языка[92]. С Раммесидского периода Нового царства до позднего периода Древнего Египта, однако, повествовательная литература составляет большинство сохранившихся литературных произведений[93]. Среди важных рассказов можно назвать произведения «Сказка о дворе царя Хеопса», «Царь Неферкаре и генерал Сасенет», «Красноречивый крестьянин», «Сказание Синухе» и «Сказка о потерпевшем кораблекрушение»[94]. Повествовательный корпус Нового царства включает «Ссор Апепи и Секененре», «Взятие Иоппии», «Сказку об обреченном царевиче», «Повесть о двух братьях», и «Путешествия Уну-Амона»[95]. Среди рассказов от 1-го тысячелетия до н. э., написанных демотикой, можно назвать рассказ «Стелы голода» (написанный при Птолемеях, но с сюжетом о Древнем царстве), и циклы рассказов птоломеевского и римского периодов, которые преобразуют известных исторических деятелей, таких как Хаэмуас (XIX династии) и Инароса (первого персидского периода) в вымышленных, легендарных героев[96]. До этого, в рассказах в новоегипетском языке, авторы чаще всего пользовались божественными героями и мифологическими местами[50].

Плачи, беседы, диалоги и пророчества

К жанру Среднего царства «пророческих текстов», «плачей», «бесед», «диалогов» или «апокалиптической литературе»[97], принадлежат такие произведения, как «Речение Ипувера», «Пророчество Неферти» и «Беседа разочарованного со своим духом» (по-видимому, относящиеся к Первому переходному периоду). Насколько известно, этот жанр не имело прецедентов в Древнем царстве, и никаких оригинальных сочинений не было написано в Новом царстве[98]. Тем не менее, произведения как «Пророчество Неферти» часто копировались в Рамессидский период Нового царства[99], когда этот жанр Среднего царства был канонизирован, но прекращён[100]. Египетская пророческая литература возродилась в греческой династии Птолемеев и в римский период, когда написаны были такие произведения, как «Демотическая хроника», «Оракул агнца», «Оракул гончара» и два пророческих текста, в которых главным героем является Нектанеб II (ок. 360—343 до н. э.)[101]. Наряду с поучительными текстами, эти тексты входят в категорию литературы мудрости, распространённой на Ближнем Востоке[78].

См. также

Список древнеегипетских папирусов

Издания на русском языке

- Матье М. Э. Мифы Древнего Египта. — Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1940. — 116 с.

- Сказки и повести Древнего Египта / Пер. с древнеегипет. И. С. Кацнельсона, Ф. Л. Мендельсона. — М.: Худож. лит-ра, 1956. — 152 с.

- Фараон Хуфу и чародеи. Сказки, повести, поучения Древнего Египта / Пер. с древнеегип. И. С. Кацнельсона, Ф. Л. Мендельсона. — М.: Худож. лит-ра, 1958. — 264 с.

- Рубинштейн Р. И. Мифы Древнего Египта. — М.: Учпедгиз, 1959. — 132 с.

- Путешествие Ун-Амуна в Библ. Египетский иератический папирус № 120 ГМИИ им. Пушкина в Москве / Изд. текста и исслед. М. А. Коростовцева. Отв. ред. В. В. Струве. — М.: Изд-во восточной литературы, 1960. — 134 c.: ил. — Серия «Памятники письменности Востока».

- Лирика древнего Египта / Пер. с древнеегип. А. А. Ахматовой, В. А. Потаповой; Сост. И. С. Кацнельсон. — М.: Худож. лит-ра, 1965. — 158 с.

- Повесть Петеисе III. Древнеегипетская проза / Пер. с древнеегипет. М. А. Коростовцева. Текст подгот. К. Н. Жуковской. — М.: Худож. лит-ра, 1978. — 304 с.

- Сказки и повести Древнего Египта / Пер. и комм. И. Г. Лившица. — Л.: Наука, 1979. — 288 с. — Серия «Литературные памятники».

- Сказки Древнего Египта. — Краснодар: МП Полис, 1992. — 144 с.

- Рак И. В. В царстве пламенного Ра. Мифы, легенды и сказки Древнего Египта. — М.: Детская лит-ра, 2002. — 192 с. — Серия «Школьная библиотека». — ISBN 5-08-003972-8

- Сказки Древнего Египта / Под ред. Г. А. Беловой, Т. А. Шерковой. — М.: Алетейа, 1998. — 352 с. — Серия «Сокровенное слово Востока». — ISBN 5-89321-012-3

- Легенды и мифы Древнего Египта. — СПб.: Летний сад, Коло, 1998. — 192 с. — ISBN 5-89740-054-4

Напишите отзыв о статье "Литература Древнего Египта"

Примечания

- ↑ Foster 2001, С. xx.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 64—66.

- ↑ Forman & Quirke 1996, С. 26.

- ↑ Wilson 2003, pp. 7—10; Forman & Quirke 1996, pp. 10—12; Wente 1990, С. 2; Allen 2000, pp. 1—2, 6.

- ↑ Wilson 2003, С. 28; Forman & Quirke 1996, С. 13; Allen 2000, С. 3.

- ↑ Forman & Quirke 1996, С. 13; for similar examples, see Allen (2000: 3) and Erman (2005: xxxv-xxxvi)

- ↑ Wilkinson 2000, pp. 23—24; Wilson 2004, С. 11; Gardiner 1915, С. 72.

- ↑ Wilson 2003, pp. 22, 47; Forman & Quirke 1996, pp. 10; Wente 1990, С. 2; Parkinson 2002, С. 73.

- ↑ Forman & Quirke 1996, С. 10.

- ↑ Wilson 2003, pp. 63—64.

- ↑ 1 2 3 Wilson 2003, С. 71; Forman & Quirke 1996, pp. 101—103.

- ↑ Erman 2005, С. xxxvii; Simpson 1972, pp. 8–9; Forman & Quirke 1996, С. 19; Allen 2000, С. 6.

- ↑ 1 2 Forman & Quirke 1996, С. 19.

- ↑ Wilson 2003, pp. 22–23.

- ↑ Wilson 2003, pp. 22–23, 91–92; Parkinson 2002, С. 73; Wente 1990, pp. 1–2; Spalinger 1990, С. 297; Allen 2000, С. 6.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 73–74; Forman & Quirke 1996, С. 19.

- ↑ 1 2 Forman & Quirke 1996, С. 17.

- ↑ Forman & Quirke 1996, pp. 17–19, 169; Allen 2000, С. 6.

- ↑ Forman & Quirke 1996, pp. 19, 169; Allen 2000, С. 6; Simpson 1972, pp. 8–9; Erman 2005, pp. xxxvii, xlii; Foster 2001, С. xv.

- ↑ 1 2 Wente 1990, С. 4.

- ↑ 1 2 Wente 1990, pp. 4–5.

- ↑ Allen 2000, С. 5; Foster 2001, С. xv; см. также Wente 1990, С. 5–6.

- ↑ 1 2 3 Forman & Quirke 1996, С. 169.

- ↑ 1 2 Quirke 2004, С. 14.

- ↑ Wente 1990, pp. 2–3; Tait 2003, pp. 9–10.

- ↑ Wente 1990, pp. 2–3.

- ↑ 1 2 3 Tait 2003, pp. 9–10.

- ↑ 1 2 Wilson 2003, pp. 91–93.

- ↑ Wilson 2003, pp. 91–93; см. также Wente 1990, pp. 132–133.

- ↑ Tait 2003, С. 10; see also Parkinson 2002, pp. 298–299.

- ↑ 1 2 3 Fischer-Elfert 2003, С. 121.

- ↑ Simpson 1972, pp. 3–4; Foster 2001, pp. xvii-xviii.

- ↑ 1 2 3 Allen 2000, С. 1.

- ↑ Allen 2000, С. 1; Fischer-Elfert 2003, С. 119; Erman 2005, pp. xxv-xxvi.

- ↑ Allen 2000, С. 1; Wildung 2003, С. 61.

- ↑ Allen 2000, С. 6.

- ↑ Allen 2000, pp. 1, 5–6; Wildung 2003, С. 61; Erman 2005, pp. xxv-xxvii; Lichtheim 1980, С. 4.

- ↑ Allen 2000, С. 5; Erman 2005, pp. xxv-xxvii; Lichtheim 1980, С. 4.

- ↑ Wildung 2003, С. 61.

- ↑ Wente 1990, pp. 6–7; see also Wilson 2003, pp. 19–20, 96–97; Erman 2005, pp. xxvii-xxviii.

- ↑ Wilson 2003, С. 96.

- ↑ Wente 1990, pp. 7–8.

- ↑ Wente 1990, pp. 7–8; Parkinson 2002, pp. 66–67.

- ↑ Wilson 2003, pp. 23–24.

- ↑ Wilson 2003, С. 95.

- ↑ Wilson 2003, pp. 96–98.

- ↑ Fischer-Elfert 2003, pp. 119–121; Parkinson 2002, С. 50.

- ↑ Wilson 2003, pp. 97–98; see Parkinson 2002, pp. 53–54; see also Fischer-Elfert 2003, pp. 119–121.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 54–55; see also Morenz 2003, С. 104.

- ↑ 1 2 Simpson 1972, pp. 5–6.

- ↑ Fischer-Elfert 2003, С. 122.

- ↑ 1 2 3 Parkinson 2002, pp. 78–79.

- ↑ См. Forman & Quirke 1996, pp. 76–77, 83.

- ↑ Wilson 2003, С. 93.

- ↑ 1 2 Parkinson 2002, pp. 80–81.

- ↑ 1 2 Forman & Quirke 1996, pp. 51–56, 62–63, 68–72, 111–112; Budge 1972, pp. 240–243.

- ↑ Parkinson 2002, С. 70.

- ↑ Wente 1990, pp. 1, 9, 132–133.

- ↑ Wente 1990, С. 9.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 45–46, 49–50, 55–56; Morenz 2003, С. 102; см. также Simpson 1972, pp. 3–6 и Erman 2005, pp. xxiv-xxv.

- ↑ 1 2 Morenz 2003, С. 102.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 45–46, 49–50, 55–56; Morenz 2003, С. 102.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 47–48.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 45–46; Morenz 2003, pp. 103–104.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 46–47; см. также Morenz 2003, pp. 101–102.

- ↑ Morenz 2003, pp. 104–107.

- ↑ Wente 1990, pp. 54–55, 58–63.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 75–76.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 75–76; Fischer-Elfert 2003, С. 120.

- ↑ Tait 2003, pp. 12–13.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 238–239.

- ↑ Wente 1990, С. 7.

- ↑ Wente 1990, pp. 17–18.

- ↑ Fischer-Elfert 2003, pp. 122–123; Simpson 1972, pp. 5–6; Parkinson 2002, С. 110.

- ↑ Fischer-Elfert 2003, pp. 122–123; Simpson 1972, С. 3.

- ↑ Foster 2001, pp. xv-xvi.

- ↑ Foster 2001, С. xvi.

- ↑ 1 2 3 Parkinson 2002, pp. 110.

- ↑ 1 2 Parkinson 2002, pp. 110, 235.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 236–237.

- ↑ Erman 2005, С. 54.

- ↑ Loprieno 1996, С. 217.

- ↑ Simpson 1972, С. 6; see also Parkinson 2002, pp. 236–238.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 237–238.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 313–319; Simpson 1972, pp. 159–200, 241–268.

- ↑ 1 2 3 Parkinson 2002, pp. 235–236.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 313–315; Simpson 1972, pp. 159–177.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 318–319.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 313–314, 315–317; Simpson 1972, pp. 180, 193.

- ↑ Simpson 1972, С. 241.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 295–296.

- ↑ Parkinson 2002, С. 109.

- ↑ Fischer-Elfert 2003, С. 120.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 294–299; Simpson 1972, pp. 15–76; Erman 2005, pp. 14–52.

- ↑ Simpson 1972, pp. 77–158; Erman 2005, pp. 150–175.

- ↑ Gozzoli 2006, pp. 247–249; for another source on the Famine Stela, see Lichtheim 1980, pp. 94–95.

- ↑ Simpson 1972, pp. 6–7; Parkinson 2002, pp. 110, 193; for "apocalyptic" designation, see Gozzoli 2006, С. 283.

- ↑ Morenz 2003, С. 103.

- ↑ Simpson 1972, pp. 6–7.

- ↑ Parkinson 2002, pp. 232–233.

- ↑ Gozzoli 2006, pp. 283–304; см. также Parkinson 2002, С. 233, который говорит о том, как жанр возродился в некоторые периоды после Среднего царстсва, и цитирует Depauw (1997: 97–9), Frankfurter (1998: 241–8) и Bresciani (1999).

Источники

- Allan, J. P. Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. — Cambridge, 2000. — ISBN 0521653126.

- Bard, K. A. and Shubert, S. B. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. — New York and London, 1999. — ISBN 0415185890.

- Breasted, J. H. Ancient Records of Egypt: Vol. I, The First to the Seventeenth Dynasties, & Vol. II, the Eighteenth Dynasty. — New York, 1962. — ISBN 0846201348.

- Brewer, D. J. and Teeter, E. Egypt and the Egyptians. — Cambridge, 1999. — ISBN 0521445183.

- Budge, E. A. W. The Dwellers on the Nile: частьs on the Life, History, Religion, and Literature of the Ancient Egyptians. — New York, 1972.

- Erman, A. Ancient Egyptian Literature: A Collection of Poems, Narratives and Manuals of Instructions from the Third and Second Millenia BC / Translated by A. M. Blackman. — New York, 2005. — ISBN 0710309643.

- Fischer-Elfert, H.-W. Representations of the Past in the New Kingdom Literature // 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past / Edited by J. W. Tait. — London, 2003. — P. 119—38. — ISBN 1844720071.

- Forman, W. and Quirke, S. Hieroglyphs and the Afterlife in Ancient Egypt. — Norman, 1996. — ISBN 0806127511.

- Foster, J. L. Ancient Egyptian Literature: An Anthology. — Austin, 2001. — ISBN 0292725272.

- Gardiner, A. H. The Nature and Development of the Egyptian Hieroglyphic Writing. — 1915. — Vol. 2. — P. 61—75.

- Gozzoli, R. B. The Writings of History in Ancient Egypt during the First Millennium BC (ca. 1070—180 BC): Trends and Perspectives. — London, 2006. — ISBN 095502563X.

- Greenstein, E. L. Autobiographies in Ancient Western Asia // Civilizations of the Ancient Near East. — New York, 1995. — P. 2421—32.

- Koosed, J. L. (Per)mutations of Qohelet: Reading the Body in the Book. — New York and London, 2006. — ISBN 0567026329.

- Lichtheim, M. Ancient Egyptian Literature: Volume III: The Late Period. — Berkeley and Los Angeles, 1980. — ISBN 0520040201.

- Lichtheim, M. Ancient Egyptian Literature: Volume II: The New Kingdom. — Berkeley and Los Angeles, 2006. — ISBN 0520248430.

- Loprieno, A. Defining Egyptian Literature: Ancient Texts and Modern Literary Theory // The Study of the Ancient Near East in the 21st Century / Edited by J. S. Cooper and G. M. Schwartz. — Winona Lake, Indiana, 1996. — P. 209—50. — ISBN 093146496X.

- Mokhtar, G. General History of Africa II: Ancient Civilizations of Africa. — Berkeley, 1990. — ISBN 9231025856.

- Morenz, L. D. Literature as a Construction of the Past in the Middle Kingdom // 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past / Translated by M. Worthington. Edited by J. W. Tait. — London, 2003. — P. 101—18. — ISBN 1844720071.

- Parke, C. N. Biography: Writing Lives. — New York and London, 2002. — ISBN 0415938929.

- Parkinson, R. B. Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt: A Dark Side to Perfection. — London, 2002. — ISBN 0826456375.

- Quirke, S. Egyptian Literature 1800 BC, questions and readings. — London, 2004. — ISBN 0954721861.

- Perdu, O. Ancient Egyptian Autobiographies // Civilizations of the Ancient Near East / Edited by J. Sasson. — New York, 1995. — P. 2243—54.

- Seter, J. V. In Search of History: Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History. — New Haven, 1997. — ISBN 1575060132.

- Simpson, W. K. The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, and Poetry / Edited by W. K. Simpson. — New Haven and London, 1972. — ISBN 0300014821.

- J. Tait W. Introduction—'...Since the Time of the Gods' // 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past / Edited by J. Tait. — London, 2003. — P. 1—14. — ISBN 1844720071.

- Wente, E. F. Letters from Ancient Egypt / Edited by E. S. Meltzer. — Atlanta, 1990. — ISBN 1555404723.

- Wildung, D. Looking Back into the Future: The Middle Kingdom as a Bridge to the Past // 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past / Edited by J. Tait. — London, 2003. — P. 61—78. — ISBN 1844720071.

- Wilkinson, T. A. H. What a King Is This: Narmer and the Concept of the Ruler. — 2000. — Vol. 86. — P. 23—32.

- Wilson, P. Sacred Signs: Hieroglyphs in Ancient Egypt. — Oxford and New York, 2003. — ISBN 0192802992.

- Wilson, P. Hieroglyphs: A Very Short Introduction. — Oxford and New York, 2004. — ISBN 0192805029.

Ссылки

- (англ.) [www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook04.html#Literature Internet Ancient History Source Book: Egypt] (Фордхамского университета в Нью-Йорке)

- (англ.) [www.ancient-egypt.org/index.html The Language of Ancient Egypt] (бельгийского эгиптолога Жака Киннара)

- (англ.) [www.gutenberg.org/files/15932/15932-h/15932-h.htm#Pg_37 The Project Gutenberg EBook of The Literature of the Ancient Egyptians] (E. A. Wallis Budge)

- (англ.) [www.utexas.edu/utpress/excerpts/exfosanc.html University of Texas Press — Ancient Egyptian Literature: An Anthology (2001)] (The entire preface, by John L. Foster)

- Лаврентьева М.Ю. [historystudies.org/?p=87 Древнеегипетские драматические тексты. - Вопросы истории. - 2001. - № 6. С. 142-146]

| |||||||||||||||||||||||||

| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Allen 2000, Budge 1972, Erman 2005, Fischer-Elfert 2003, Forman & Quirke 1996, Foster 2001, Gardiner 1915, Gozzoli 2006, Lichtheim 1980, Loprieno 1996, Morenz 2003, Parkinson 2002, Quirke 2004, Simpson 1972, Spalinger 1990, Tait 2003, Wente 1990, Wildung 2003, Wilkinson 2000, Wilson 2003, Wilson 2004 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.

|

Отрывок, характеризующий Литература Древнего Египта

Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.– Вам зачем же графа надо было? – спросила она.

– Да уж… что делать! – с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.

– Видите ли? – вдруг сказал он. – Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа…

Мавра Кузминишна не дала договорить ему.

– Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, – сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.

В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» – думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.

– Были бы их сиятельства дома, известно бы, они бы, точно, по родственному, а вот может… теперича… – Мавра Кузминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну. – Как бы граф дома были, – извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна. – Христос с вами, батюшка! Спаси вас бог, – говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.

А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.

В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.

– Шабаш! – крикнул он повелительно. – Драка, ребята! – И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.

Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.

Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.

Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.

Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:

– Ребята! наших бьют!

В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:

– Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..

– Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! – завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.

– Мало ты народ то грабил, рубахи снимал, – сказал чей то голос, обращаясь к целовальнику, – что ж ты человека убил? Разбойник!

Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.

– Душегуб! – вдруг крикнул он на целовальника. – Вяжи его, ребята!

– Как же, связал одного такого то! – крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.

– Порядок то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать то нонче никому не велят! – прокричал целовальник, поднимая шапку.

– И пойдем, ишь ты! И пойдем… ишь ты! – повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.

У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.

– Он народ разочти как следует! – говорил худой мастеровой с жидкой бородйой и нахмуренными бровями. – А что ж, он нашу кровь сосал – да и квит. Он нас водил, водил – всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.

Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.

– Куда идет народ то?

– Известно куда, к начальству идет.

– Что ж, али взаправду наша не взяла сила?

– А ты думал как! Гляди ко, что народ говорит.

Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.

Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.

– Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? – говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.

– Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить то мало ли их.

– Что пустое говорить! – отзывалось в толпе. – Как же, так и бросят Москву то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ то бает, – говорили, указывая на высокого малого.

У стены Китай города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

– Указ, указ читают! Указ читают! – послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, – читал он (светлеющему! – торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), – чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух… – продолжал чтец и остановился („Видал?“ – победоносно прокричал малый. – Он тебе всю дистанцию развяжет…»)… – искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».

Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.

Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.

– У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж… Он укажет… – вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.

Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.

– Что за народ? – крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. – Что за народ? Я вас спрашиваю? – повторил полицеймейстер, не получавший ответа.

– Они, ваше благородие, – сказал приказный во фризовой шинели, – они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа…

– Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, – сказал полицеймейстер. – Пошел! – сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.

Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.

– Обман, ребята! Веди к самому! – крикнул голос высокого малого. – Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! – закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.

Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.

– Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! – слышалось чаще в толпе.

Вечером 1 го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, – огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников, для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, – граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.

Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillite a Moscou et d'en faire partir les habitants. [Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.] Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? – Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? – Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.

Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.

На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?

Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1 го, 2 го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, – ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или, по крайней мере, вероятно, – ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.

Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя в с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства – сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, в решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.

Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отражалась на народ – это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, – патриотическую ненависть к французам и уверенность в себе.

Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства, – тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.

Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.

«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? – думал он. – Разумеется, не я. У меня все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» – думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.

«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказаниями… Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал… спрашивает… О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель… из желтого дома смотритель…» – всю ночь, не переставая, докладывали графу.

На все эта вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем то и что этот кто то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.

– Ну, скажи ты этому болвану, – отвечал он на запрос от вотчинного департамента, – чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади – пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.

– Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?

– Как прикажу? Пускай едут все, вот и всё… А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.

На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:

– Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и всё!

– Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.

– Верещагин! Он еще не повешен? – крикнул Растопчин. – Привести его ко мне.

К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.

Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется всо ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Растопчин чувствовал это, и это то раздражало его. Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.

Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.

– Готов экипаж? – сказал Растопчин, отходя от окна.

– Готов, ваше сиятельство, – сказал адъютант.

Растопчин опять подошел к двери балкона.

– Да чего они хотят? – спросил он у полицеймейстера.

– Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить…

– Извольте идти, я без вас знаю, что делать, – сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» – думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voila la populace, la lie du peuple, – думал он, глядя на толпу, – la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime, [„Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва“.] – пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.

– Готов экипаж? – в другой раз спросил он.

– Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, – отвечал адъютант.

– А! – вскрикнул Растопчин, как пораженный каким то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

– Здравствуйте, ребята! – сказал граф быстро и громко. – Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! – И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз… он тебе всю дистанцию развяжет!» – говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого то.

– Где он? – сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из за угла дома выходившего между, двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

– А ! – сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. – Поставьте его сюда! – Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.

– Ребята! – сказал Растопчин металлически звонким голосом, – этот человек, Верещагин – тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

– Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, – говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: – Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!

Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего то неизвестного, непонятного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

– Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! – закричал Растопчин. – Руби! Я приказываю! – Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

– Граф!.. – проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. – Граф, один бог над нами… – сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

– Руби его! Я приказываю!.. – прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.

– Сабли вон! – крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула переднии, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.

– Руби! – прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.

«А!» – коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О господи!» – послышалось чье то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся У Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалось мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

«Топором то бей, что ли?.. задавили… Изменщик, Христа продал!.. жив… живущ… по делам вору мука. Запором то!.. Али жив?»

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О господи, народ то что зверь, где же живому быть!» – слышалось в толпе. – И малый то молодой… должно, из купцов, то то народ!.. сказывают, не тот… как же не тот… О господи… Другого избили, говорят, чуть жив… Эх, народ… Кто греха не боится… – говорили теперь те же люди, с болезненно жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачиваясь, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.

В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.

– Ваше сиятельство, сюда… куда изволите?.. сюда пожалуйте, – проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, – думал он по французски. – Ils sont сошше les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] „Граф! один бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. „J'avais d'autres devoirs, – подумал он. – Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique“, [У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] – и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, – не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [общественного блага]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. „Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait ete tout autrement tracee, [путь мой был бы совсем иначе начертан,] но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего“.

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], предполагаемое благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим a propos [удобным случаем] – наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, – думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). – Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups [одним камнем делал два удара]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.

Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные в колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелась кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что то крича и размахивая руками.

Один вз них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к вим.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно желтым белкам.

– Стой! Остановись! Я говорю! – вскрикивал он пронзительно и опять что то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями в жестами.

Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

– Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, – кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов:

«Руби его, вы головой ответите мне!» – «Зачем я сказал эти слова! Как то нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе… «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traitre… le bien publique», [Чернь, злодей… общественное благо.] – думал он.

У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по французски говорить ему что то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.

– Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! – сказал он.