Литовская мифология

Лито́вская мифоло́гия — совокупность мифологических представлений литовцев, отразившихся в преданиях, легендах, различного рода произведений фольклора.

Лито́вская мифоло́гия — совокупность мифологических представлений литовцев, отразившихся в преданиях, легендах, различного рода произведений фольклора.

Несмотря на богатство источников в форме исторических свидетельств о древнем литовском богопочитании, этнографических данных и народно-поэтических мотивов, сохраняющих дохристианские воззрения и верования, литовская мифология до недавнего времени ещё мало была разработана, хотя и поражала своей мнимой цельностью и якобы строго выработанной системойК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 3305 дней].

Исследования

Некоторые историки литовского быта и народа нашли в литовской мифологии следы «веры индийской, ирано-персидской, кельто-галльской, греко-римской и скандинавской» (L. Rogalski). M. О. Коялович открыл в ней следы древности и обособленности. Она, по его мнению, совмещает в себе высшие отвлеченные понятия древнейших религий и выработанную, законченную форму греко-римского язычества.

Филологический поход против богов литовской мифологии, созданных Нарбутом, Крашевским, Стрыйковским, Ласицким, имел разрушительные последствия. Микуцкий, Акелевич, Мержинский, Карлович доказали, что как Ласицкий, так и Нарбут не знали литовского языка, а последний, сверх того, увлекался, поэтизировал. Ещё Киркор, однако, излагал литовскую мифологию по старому шаблону, особенно когда касается загадочных бронзовых и каменных идолов, сохраняющихся в виленском Музее древностей). Много фантастического и в книге И. Фекенштедта «D. Mythen, Sagen u. Legenden der Zamaiten» (1883), как это ясно показал Карлович в статье «La Mythologie lithuanienne et Mr. Veckenstedt» («Mélusine»).

В трудах Г. Узенера («Götternamen», Бонн, 1894) и Сольмсена («Litauische und lettische Götternamen») фигурируют такие боги и богини как Bezleja, богиня вечерней темноты (читай — bežleja, темнеет), или Apidome — бог перемены жилища (читай — apideme, по-жмудски поле между хатами или ограда, огороженное место для скота).

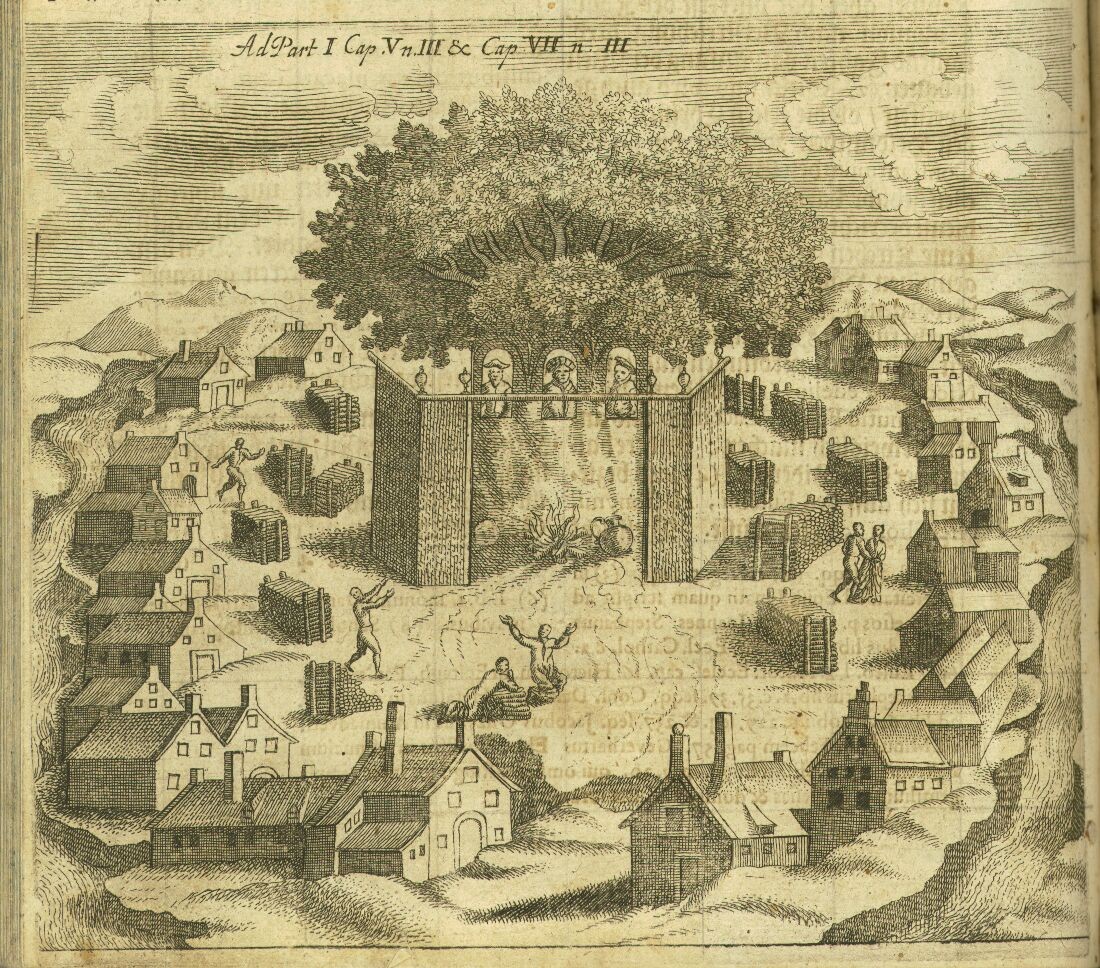

Краткие известия старых писателей — Тацита, Вульфстана и других — до конца XIII века отличаются большею правдоподобностью, нежели выработанные системы протестантов и контрреформаторов-иезуитов в XVI и XVII веков. Весьма вероятно, что на Литве у латышей и в Пруссии каждая область имела своего отдельного бога, который только в ней считался самым высшим, но в отношении к целому народу сравнительно с племенными богами являлся подчиненным божеством. По свидетельству Иеронима Пражского, проповедовавшего в Литве в начале XV века, предметы обожания в различных местах были различны. В одной местности почитали змей, в другой — огонь, в третьей — солнце или железный молот редкой величины. На вопрос, обращенный к жрецам, в чём смысл почитания молота, они ответили, что однажды в течение нескольких месяцев не было видно солнца, которое какой-то могущественный царь захватил и держал взаперти в укрепленной башне. Тогда знаки Зодиака огромным молотом разбили башню и, освободив солнце, возвратили людям. Инструмент, с помощью которого люди снова получили свет, стал предметом почитания.

Один из путей к объяснению основ литовской мифологии указан ещё в 1841 году Прейсом («Журнал министерства народного просвещения», ч. 26): не увлекаясь предвзятым взглядом, нужно изложить систему литовской религии на основании критики историко-бытовых свидетельств. Этот метод положен в основу исследования профессора Л. Мержинского «Mythologiae Lithuanicae Monumenta». В 1 выпуске (1892) собраны все свидетельства о литовском богопочитании от Тацита до хроники Альбрехта фон Бордевика (1298—1301). Во 2-м выпуске (1896) рассмотрены свидетельства писателей XIV и XV веков, особенно Петра Дуисбурга, записки крестоносцев и др. Из изучения Мержинским латинских свидетельств выясняется, между прочим, что слова idola, simulacra, templa употребляются совсем не в смысле деревянных, каменных, бронзовых или железных изображений богов и их святынь, а только в переносном значении почитания сил природы, небесных светил и духов предков. Местом почитания служила природа: лес, жниво, луг или же дом, домашний очаг, части дома и усадьбы, в которых происходили и происходят по настоящее время аграрные обряды сельскохозяйственного характера при первом выгоне скота, окончании жатвы, молотьбе, обработке льна и т. п. Что на Литве ещё в XVII веке люди якобы имели прямые отношения к дьяволу, летали, как раганы-лятавицы, на гору Шатрию (сборище всяких демонов на Жмуди в Иванову ночь) — видно из судебных актов сев.-зап. края, обнародованных Виленской археографической комиссией («Сборник», том III, «Акты», т. 6 и 10).

Литовское богопочитание

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 7 апреля 2015 года. |

Можно выделить следующие главные черты литовского богопочитания:

- Литовцы почитали, как славяне и индусы, Перкуна, причём характеристичной мифической формулой является выражение: Перкун гоняет или убивает вельнаса или велинува (чёрта). Вельнас — близкий родственник велей, душ умерших предков. Сцена преследования этого чёрта, являющегося в образе чёрного кота, пса, козла, человека с кожухом наизнанку и застреливаемого при помощи чудесной пули (серебряной пуговицы), происходит непременно вблизи дуба или другого какого-нибудь дуплистого дерева. Перкунопочитание тесно связано с почитанием стародавних дубов — в роде «Баублиса», прославленного поэтом Дионизом Пашкевичем, — у которых приносились жертвы крашеными нитками, яйцами, сыром и другими продуктами. Под влиянием христианских легенд Перкун принимает впоследствии роль карающего и милующего бога (см. «Zur lit. Dialektkunde», стр. 7).

- Значительная часть древней литовской песенной литературы состоит из так называемых раудас — траурных или прощальных песен в роде великорусских причитаний или корсиканских voceri. В этих причитаниях упоминается слово Vele как название души умершего праведного человека. К родителям умершего, над которым причитывают, обращаются с просьбой отворить ему ворота и двери велей, взять за белы рученьки и провести на скамью велей. Молодой покойник называется зятем велей, молодая покойница — невестой велей, новопреставленный покойник — гостем велей (Veliu svetelis). В одном причитании плакальщица просит раньше умерших родственников собраться на могильном холме, чтобы, встретив новоприбывшего, посадить его на скамью велей. Белый хлеб дают покойнику в гроб для матери велей или в награду веленишам, маленьким велям, открывающим ворота. Невидимые покровители — предки из могильного мира — делаются покровителями домашнего очага и огня; отсюда возникает сильно развитое у литовцев огнепоклонничество.

- Поклонение земле, которой жертвовали чёрного поросенка, выразилось в культе жемины, так называемом жеминеляуть, в начале земледельческого года, во время вывоза навоза и при начале вспашки. Культ матери земли переобразовался с развитием хлебопашества в культ поля. Праздник окончания жатвы ржи (пабейктуве) был связан с почитанием жатвенного или растительного демона в виде последнего остатного снопа.

- Культ домовых и огня, называемый szventa Gabija, ażpelenie (см. Залтис).

- Души умерших людей являются в млечном пути (по-лит. — пути птиц, paukszcziu kelias), подобно тому, как у латышей северное сияние — сражение павших воинов-предков. Солнце имеет прозвище мать: Солнцевыми дочерями называются звезды.

- Почитание леса и деревьев в святых рощах, в которых насыпались могильные холмы над остатками сожженных костей предков, связано с культом богини Медейны и заячьего бога русской летописи.

- Культ дейв или лайм связан с так называемыми камнями богинь (фей, парк, рожениц), которые считались богинями плодородия и домашнего счастия, покровительницами жита и скота.

- По отзывам средневековых проповедников и миссионеров, у литовцев строго соблюдался обычай поминальных обедов в честь умерших предков в осеннее время, в октябре месяце, посвящённом памяти покойников. Литовские боги — это боги народа, глубоко почитающего души своих предков, живущего на низкой ступени земледельческой культуры, в пущах, около широко разливающихся рек, и отличающегося терпимостью к чужим вероисповеданиям. Жрецы призывались для объяснения сновидений, для ворожбы, но главные священнодействия совершал, вероятно, домовладыка, а в делах государственных — народ и князья.

См. также

Напишите отзыв о статье "Литовская мифология"

Литература

- Вольтер Э. А. Литовская мифология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- [www.inslav.ru/izdaniya/arxiv/8-2009-08-05-10-47-42/108--l-r Балто-славянские исследования (1972–2014)] // Институт славяноведения РАН

- Цветок папоротника: Литовские мифологические сказания = Laumių dovanos: Lietuvių mitologinės sakmės, 1979 / Сост. и авт. предисл. Н. Велюс, перевод с литов. Е. А. Соловьёвой; Ил. Р. Велювене. — Вильнюс: Вага, 1989. — 374 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-415-00419-X.

- [sms.zrc-sazu.si/index.htm Studia Mythologica Slavica] // Словенская академия наук и искусств

Ссылки

- Лазарева Е. О. [www.genling.nw.ru/baltist/diploms/2009Lazareva.pdf Основные хтонические мифологические персонажи в балтийской и русской традициях]. Дипломная работа СПбГУ, 2009

| ||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Литовская мифология

Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе.Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.

Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо. Ну, чего еще надо?!» – подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть.

Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.

На зарево первого занявшегося 2 го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.

Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.

В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.

Один из людей в темноте ночи, из за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.

– А ведь это, братцы, другой пожар, – сказал денщик.

Все обратили внимание на зарево.

– Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.

– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.

– Глянь ка, точно в Москве.

Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.

– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.

Несколько людей присоединились к первым.

– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.

Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.

Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.

– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.

– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.

– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один из лакеев.

Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.

– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.

– Глянь ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!

– Потушат небось.

– Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.

Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)

Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.

– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.

– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.

– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.

И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.

– Да ты не видела?

– Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она.

И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.

Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.

– Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она.

– Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа.

С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.

– Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)

– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.

– Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, – сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. – Ну, ложись же.

– Ах, да… Я сейчас, сейчас лягу, – сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.

– Наташа, ты в середину ляг, – сказала Соня.

– Нет, я тут, – проговорила Наташа. – Да ложитесь же, – прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.

Графиня, m me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.