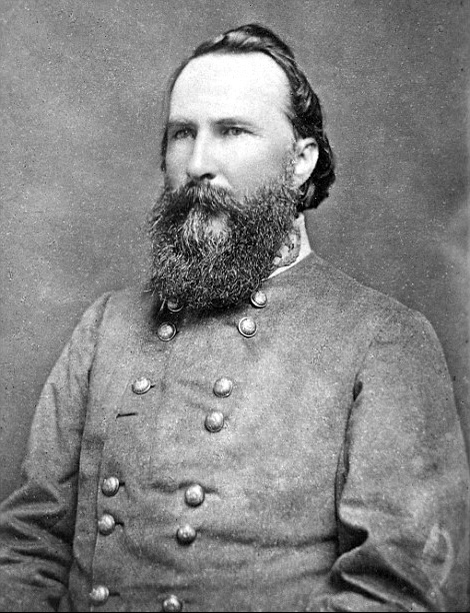

Лонгстрит, Джеймс

| Джеймс Питер Лонгстрит | |

Джеймс Лонгстрит | |

| Прозвище |

Старый Пит |

|---|---|

| Псевдоним |

Старый Пит |

| Место рождения | |

| Место смерти |

Гейнесвилл, Джорджия |

| Принадлежность | |

| Годы службы |

1842 — 1861 (США), 1861—1865 (КША) |

| Звание |

майор (США) |

| Командовал |

Первый корпус Северовирджинской армии |

| Сражения/войны | |

| В отставке |

Surveyor of Customs in New Orleans |

Джеймс Лонгстрит (8 января 1821 — 2 января 1904) — один из самых известных генералов армии Конфедерации во время Гражданской войны в Америке, ближайший соратник генерала Ли, который называл его «Старым Боевым Конём». Он служил под командованием генерала Ли как командир корпуса во многих известных сражениях Восточного театра боевых действий и только раз в армии Брэкстона Брэгга в теннесийской армии на Западном театре. Историк и биограф Джеффри Верт писал, что «Лонгстрит… был лучшим корпусным командиром в Северовирджинской армии, фактически, он был лучшим корпусным командиром той войны вообще»[1].

Способности генерала Лонгстрита принесли Конфедерации победы в сражениях при Булл-Ране, Фредериксберге и Чикамуге, он хорошо себя проявил в Семидневной битве, сражении на Энтитеме, а также в сражении в Глуши, где был серьёзно ранен. Возможно, его отсутствие негативно сказалось на управлении армией Конфедерации в сражениях при Спотсильвейни и Колд-Харборе. Много споров вызывает его роль в битве при Геттисберге, где под его руководством проводилась атака Пикетта.

После войны он сделал успешную карьеру в правительстве США в качества дипломата и администратора. Его сотрудничество с Республиканской партией, дружба с президентом Улиссом Грантом, а также критические отзывы о деятельности генерала Ли навлекли на него проклятья его прежних соратников-южан. Его репутация на Юге серьёзно пострадала на целое столетие, и только сейчас начинает понемногу меняться в лучшую сторону.

Содержание

Ранние годы

Лонгстрит родился в округе Эджфилд, Южная Каролина. Он был пятым ребенком в семье и третьим сыном Джеймса и Мари-Энн (Дент) Лонгстрит, происходивших из Ньюджерси и Мериленда соответственно, которые владели хлопковой плантацией у селения Гэйнсвилл в Джорджии. Предок Джеймса, Dirck Stoffels Langestraet, иммигрировал в голландскую колонию Новые Нидерланды в 1657, но его предки постепенно англизировались. Отец был впечатлен твердостью характера сына и дал ему прозвище Петер, так что остаток жизни его часто звали Пит или Старый Пит.

В 1837 он пытался поступить в Военную Академию, но вакансий уже не оставалось, так что он поступил только в 1838. Он был не очень успешным студентом, имел постоянные дисциплинарные проблемы и окончил Вест-Пойнт 54-м из 56-т кадетов в выпуске 1842 года. Его любили одноклассники, и его друзья стали известными деятелями эпохи Гражданской войны, в их числе Вильям Розекранс, Джон Поуп, Дэниэль Хилл, Лафайет Мак-Лоуз, Джордж Пикетт, Джон Худ и его ближайший друг, Улисс Грант. Лонгстрит был определен временным вторым лейтенантом в 4-й пехотный полк.

Два года Лонгстрит прослужил в Джефферсоновских Казармах в штате Миссури, где к нему скоро присоединился его друг, лейтенант Грант. Лонгстрит представил его своей 4-й кузине, Джулии Дент, на которой Грант и женился. Вскоре Лонгстрит встретил Марию-Луизу Гарланд, дочь своего командира, полковника Джона Гарланда. Они поженились в марте 1848 года, после Мексиканской войны. Они прожили вместе 40 лет, у них было 10 детей, но Лонгстрит нигде не упомянул её в мемуарах и факты их жизни известны в основном из записок его второй жены.

4 марта 1845 года Лонгстрит получил постоянное звание второго лейтенанта.

Мексиканская война

В время Мексиканской войны Лонгстрит служил в 8-м пехотном полку. 23 февраля 1847 года он получил звание первого лейтенанта, а 20 августа - временное звание капитана за сражения при Контрерас и Чурубуско, затем 8 сентября - временное звание майора за Молино дель Рей[2]. В сражении при Чапультепеке 12 сентября 1847 он был ранен, когда шел в атаку со знаменем в руках. Знамя он передал своему другу Джорджу Пикетту, который продолжил атаку.

После выздоровления он служил на пограничной службе в Техасе, в основном в Форте Блисс. 7 декабря 1852 года получил постоянное звание капитана. С июля 1858 он занимал должность казначея 8-го пехотного полка.

Лонгстрит не был горячим сторонником сецессии, но с детства был воспитан уважать «права штатов»(States' rights). Так же, он родился в Южной Каролине, вырос в Джорджии, начал служить в Алабаме, и у него было больше шансов занять там высокую должность. Он уволился из армии США в июне 1861 и связал свою жизнь с Конфедерацией.

Гражданская война

Булл-Ран и кампания на Полуострове

Когда началась война, Лонгстрит прибыл в Ричмонд и поступил в Армию Конфедерации в звании подполковника. Он встретился с президентом Джефферсоном Дэвисом 22 июня 1861, который сообщил ему, что Лонгстрит повышен в звании до бригадного генерала. Он был отдан в подчинение генералу Борегару в районе Манассаса, где ему было поручено командовать тремя вирджинскими полками: 1-м, 11-м и 17-м, которые представляли собой 4-ю бригаду Потомакской армии.

Лонгстрит немедленно занялся подготовкой бригад. Его первым сражением этой войны стало Первое сражение при Бул-Ране, где его бригада имела следующий состав:

- 5-й северокаролинский полк Джозефа Джонса

- 1-й вирджинский полк Фредерика Скиннера

- 11-й вирджинский полк полковника Сэмюэля Гарланда

- 17-й вирджинский полк Монтгомери Корсе

- Эскадрон техасских рейнджеров

- Роте Е 30-го вирджинского кавполка

Эта бригада была развернута у брода Блэкбенс-Форд и 18 июля столкнулась с передовыми частями федеральной армии - бригадой Исраэля Ричардсона. Произошло небольшое сражение, известное как Сражение при Блэкбернс-Форд. Лонгстрит сумел отбить атаку федералов, что воодушевило южан и заставило федерального главнокомандующего Макдауэлла перенести атаку на несколько дней.

7 октября он был повышен в звании до генерал-майора и получил в управление дивизию из четырех бригад и «Легиона Уэйда Хэмптона».

Во время Кампании на Полуострове он командовал с различным эффектом. Он хорошо проявил себя под Йорктауном и Уильямсбергом, задержав продвижение федеральной армии Макклелана на Ричмонд. В сражении при Севен-Пайнс он отправил своих солдат в ошибочном направлении, задержав другие отряды конфедератов и тем самым снизив эффект массированной атаки южан на МакКлеллана. В своем докладе он переложил вину за происшедшее на генерала Бенжамина Хьюджера.

В Семидневной битве Лонгстрит командовал почти половиной армии генерала Ли — 15-ю бригадами. Он действовал агрессивно — как и вся его армия, особенно при Гейнс-Милл и Глендейле. Однако в целом армия Ли страдала от неуверенных действий остальных генералов — включая, как ни странно, и Томаса Джексона — и не смогла разбить армию Союза. Моксли Соррел писал о поведении генерала в бою: «Он был непоколебим как скала, даже в те моменты, когда мир, казалось, разлетается на куски». Генерал Ли сказал: «Лонгстрит был моей правой рукой».

Мэриленд и Фредериксбург

В армии Ли генерал Джексон обычно осуществлял дерзкие, неожиданные, наступательные операции, а Лонгстрит — осторожные оборонительные. Джексон был своего рода молотком, Лонгстрит — наковальней. Однако, этот стереотип не относится к Северовирджинской кампании августа 1862 года. Лонгстрит командовал правым крылом (позже известном как 1-й корпус), Джексон — Левым. Джексон начал кампанию фланговым маневром, а затем занял оборонительную позицию, вынуждая генерала Поупа атаковать его.

28-29 августа произошло Второе сражение при Бул-Ране, где Джексон выдерживал атаки Поупа, пока Лонгстрит со своими частями двигался к полю боя. Впоследствии Лонгстрита критиковали за то, что он двигался слишком медленно переложил всю тяжесть боя на Джексона, однако он прошел 50 километров примерно за 24 часа, и едва ли мог двигаться быстрее.

Когда в полдень 29-го люди Лонгстрита прибыли на поле боя, Ли приказал осуществить фланговую атаку федеральной армии, но Лонгстрит задержался, занявшись рекогносцировкой, вынуждая Ли повторить свой приказ трижды. В 16:30 дивизия генерала Джона Белла Худа двинулась на федеральный V корпус, но Лонгстрит вернул его в 20:30. Лонгстрита часто критикуют за эти действия, за его медлительность и непослушание приказам Ли, которые стали предвестниками неудач Лонгстрита 2-го июля под Геттисбергом. Биограф генерала Ли, Дуглас Фриман, писал: «Семена гетисбергской катастрофы были посеяны в этот момент — когда Ли уступил Лонгстриту, а тот это понял.[3]»

Вместе с тем, на следующий день, 30 августа, Лонгстрит добился своего самого впечатляющего успеха за всю войну. Поуп поверил, что Джексон начинает отступление, и Лонгстрит воспользовался этим, предприняв массированную атаку левого фланга федеральной армии силами 25 000 человек. Примерно 4 часа они сражались, поддерживаемые артиллерией, которой лично командовал Лонгстрит. И Лонгстрит и Ли вместе участвовали в атаке, находясь под огнём противника. И хотя федералы отчаянно сопротивлялись, они были обращены в бегство примерно так же, как и в первом сражении при Булл-Ране, причем на том же самом месте. Лонгстрит признал творцом победы генерала Ли. Он разработал стратегию, которую счел идеальной — оборонительная тактика при наступательной стратегии.

Действия Лонгстрита в двух последних сражениях 1862 года подтвердили правильность выбора оборонительной тактики. В Мэрилендской кампании в сентябре, в сражении при Энтитеме, Лонгстрит держал оборону против вдвое превосходящего его противника. Если наступательная тактика доминировала в эпоху Наполеона, то технологические достижения изменили эту ситуацию. Полковник Гарольд Кнудсен считает, что Лонгстрит был одним из немногих генералов той войны, которые осознали это. В конце того кровавого дня войны Ли встретил Лонгстрита словами: «А, вот и Лонгстрит, вот мой старый боевой конь!»

9 октября, через несколько недель после Энтитема, Лонгстрит был повышен до генерал-лейтенанта. Ли сделал так, чтобы повышение Лонгстрита датировалось днем ранее, чем повышение Джексона, так что Лонгстрит стал старшим генерал-лейтенантом в армии Конфедерации. В ноябре, после реорганизации армии, Лонгстрит командовал 1-м корпусом, состоящим из пяти дивизий, примерно 41 000 человек.

В декабре 1862 года Первый Корпус Лонгстрита сыграл решающую роль в Сражении при Фредериксберге. Появившись у Фредериксберга, Лонгстрит успел вырыть укрепления, тщательно расположить артиллерию и пристреляться к месту предполагаемой атаки противника. Держа в памяти бойню при Энтитеме, где конфедераты не строили укреплений, Лонгстрит теперь приказал рыть траншеи и строить засеки, что впоследствии стало правилом в Северовирджинской армии. Кроме того, он разместил бригаду Томаса Кобба за каменной стеной у подножия высот Мари, которая выдержала 14 атак противника. На высотах Мари федералы потеряли около 8 000 человек, а Лонгстрит — около 1000. И этот успех базировался не только на преимуществах местности, но был следствием сочетания ландшафта, оборонительных работ и правильного управления артиллерией.

Экспедиция в Саффолк

Геттисбергская кампания

Корпус Лонгстрита снялся с позиций под Калпепером 15 июня и отправился в долину Шенандоа, где простоял до 23 июня. Получив приказ наступать на север, он направился через Мартинсберг к реке Потомак и 25 июня дивизия Пикетта перешла реку. Генерал Ли перешел реку вместе с ними. Дивизии Худа и Мак-Лоуза переправились на следующий день[4]. 27 и 28 июня корпус стоял в Чамберсберге. Вечером 28 июня появился разведчик Харрисон с известием, что Потомакская армия наступает на север, уже вошла во Фредерик, а командование армией принял Джордж Мид. Лонгстрит передал эти сведения генералу Ли, и посоветовал ему перейти на восточную сторону Южных Гор, чтобы там встретить армию Мида[4].

Действия Лонгстрита в сражении под Геттисбергом вызывают множество споров по сей день. Он прибыл на поле боя вместе со своим корпусом только днём 1 июля, когда сражение уже началось. К этому времени Юэлл и Хилл отбросили северян от Геттисберга на Кладбищенский Холм. Ли не хотел ввязываться в бой, пока его армия не сконцентрирована, но ряд обстоятельств и действия генерала Хилла принесли армии Юга ряд локальных побед в первый день. На встрече с Ли Лонгстрит высказал свои опасения на счёт сильных позиций федералов на Кладбищенском холме и предложил обойти левый фланг северян и спровоцировать генерала Мида на атаку позиций конфедератов. Однако, Ли сказал: «Если враг будет там завтра, мы его атакуем».

Ли приказал генералу Лонгстриту атаковать левый фланг федералов утром 2 июля. Лонгстрит должен был пройти через «Берлогу Дьявола» и высоту Литтл-Раунд-Топ в тыл федеральной армии, но утром 2 июля части его корпуса ещё не успели сконцентрироваться - Лонгстрит ждал бригаду Эвандера Лоу. Он смог начать атаку только в 16:00, через час после того, как III-й федеральный корпус занял высоты на его пути. С этого момента план генерала Ли уже не мог быть осуществлён. Джон Белл Худ предложил Лонгстриту обойти позиции III корпуса, но Лонгстрит отказал. Наступление дивизий Мак-Лоуза и Худа было относительно успешным: им удалось почти полностью разгромить III корпус Потомакской армии. Однако им не удалось взять высоту Литтл-Раунд-Топ, а удачный штурм персикового сада не повлиял существенно на ход сражения. Таким образом, Лонгстрит не смог выполнить приказ генерала Ли на 2 июля.

3 июля Лонгстрит решил повторить фланговую атаку, и уже отдал приказ о её начале, как появился сам генерал Ли и сообщил, что запланировал атаку федерального центра. Этот план показался Лонгстриту слишком сложным для уставших в предыдущих боях войск. Ситуация напоминала Фредериксберг, конфедератам предстояло наступать по открытой местности на укреплённые позиции противника. Впоследствии Лонгстрит писал, что сказал генералу Ли следующее: «Генерал, я был солдатом всю свою жизнь. Я сражался в эскадронах, полках, дивизиях и армиях, и я знаю, на что способны солдаты. Мое мнение — пятнадцать тысяч человек не смогут взять эти позиции».

По мере подготовки атаки беспокойство и волнение Лонгстрита росло. Когда пришло время приказывать Пикетту атаковать, он смог только кивнуть головой, не в силах сформулировать приказ. Атака, известная как атака Пикетта, привела к огромным потерям, как и предполагал Лонгстрит.

Теннесси

Лонгстрит долгое время хотел, чтобы его перевели на Западный театр военных действий, в армию Джонстона. В правительстве так же были люди, желавшие заменить генерала Брэгга на Лонгстрита. В итоге, в середине августа 1863 года, его просьба была удовлетворена. Армия Брэкстона Брэгга как раз вела напряжённые бои против федеральной армии Розенкранса под Чаттанугой. 5 сентября Ли дал своё согласие и Лонгстрит отправился на запад с дивизиями Лафайета Мак-Лоуза, Джона Худа, одной бригадой из дивизии Пикетта и артиллерийским батальоном Эдварда Александера (26 орудий). Отряд Лонгстрита прошел 1247 километров до северной Джорджии, и его передовые части прибыли на место 17 сентября.

Ветераны первого корпуса прибыли как раз к началу сражения при Чикамоге. Лонгстрит и Брэгг встретились в штаб-квартире последнего вечером 17 сентября, и Брэгг поручил Лонгстриту левый фланг армии. Правым командовал Леонидас Полк. 20 сентября 1863 года Лонгстрит построил колонны глубоко эшелонированным порядком на узком фронте. Как раз в этот момент один из участков обороны случайно оказался открыт, что облегчило задачу Лонгстрита. Весь правый фланг союзной армии обратился в паническое бегство. Только части Джорджа Томаса удержались на Снодграсс-Хилл и отбили атаки южан, которых не поддержал правый фланг. Битва затихла к темноте. Сражение стало крупной победой Конфедерации, однако во многом по вине Брэгга не удалось отрезать армию Союза от Чаттануги, что привело впоследствии к долгой осаде этого города.

Вскоре у Лонгстрита начались трения с Брэггом и он присоединился к группе высших офицеров армии, которые давно уже были недовольны как стилем командования Брэгга, так и самой его личностью. Лонгстрит очень быстро разочаровался в Брэгге. «Я убежден, -писал он военному секретарю Джеймсу Седдону, — что ничего, кроме Божьей Воли, не спасёт нас и не поможет нам, пока мы имеем такого командира.» Ситуация настолько накалилась, что вынужден был вмешаться сам президент Дэвис. Лонгстрит заявил, что Брэгг «не способен управлять армией и боем» и что он «ничего в этом деле не понимает», но Дэвис по непонятной причине принял сторону Брэгга и не предпринял ничего для разрешения конфликта.

Брэгг вернулся в армию и сразу начал смещать офицеров, которые свидетельствовали против него. Он забрал у Лонгстрита все части, оставив только те, что пришли с ним из Виргинии. Тем не менее Лонгстрит делал всё зависевшее от него для продолжения кампании — несмотря на интриги Брэгга, несмотря на отсутствие помощи от президента и военного департамента. Когда Брэгг осадил Камберлендскую армию в Чаттануге, Лонгстрит разработал стратегию по пресечению подхода подкреплений в город и по противодействию деблокирующим маневрам Гранта. Он знал, что Союз скоро начнёт действовать, и скоро его корпуса появятся в Бриджпорте, где находилась ближайшая железная дорога. Он спланировал переброску части Теннесийской армии к Бриджпорту на перехват федеральной армии Джозефа Хукера, которую перебрасывали с Восточного театра. План был одобрен президентом Дэвисом, но отклонен Брэггом, который сослался на технические сложности. Военный департамент между тем настаивал на возвращении Лонгстрита на Восток, поэтому генерал предложил марш в Восточный Теннесси, для борьбы с частями федерального генерала Бернсайда.

Лонгстрита много критиковали за медленное продвижение к Ноксвиллу в ноябре, и даже в самой армии его прозвали «Петер Неторопливый» (Peter the Slow). В сражении за Кэмпбелл-Стейшн его армия была вынуждена атаковать части Бернсайда (который пришел к Ноксвиллу на 15 минут раньше), но эта атака не привела к успеху. Южане потеряли в бою 570 человек, северяне 400. 29 ноября в сражении при Форт-Сандерс, его атаки тоже не привели к успеху. Когда 25 ноября Брэгг был разбит Грантом в сражении при Чаттануге, Лонгстриту было приказано вернуться в Джорджию, но он отказался и двинулся в Вирджинию. Затем армия ушла на зимние квартиры и присоединилась к Северовирджинской армии только весной. В итоге, самостоятельность Лонгстрита имела негативные последствия, и он сам это понимал. Он снова обвинил в неудачах других, как это было после Севен-Пайнс. Он отстранил от командования Лафайета Мак-Лоуза и потребовал суда над генералом Джеромом Робертсоном и Эвандером Лоу. Он и сам 30 декабря 1863 просил об отставке, но просьба была отклонена.

Битва в Глуши

Когда Лонгстрит узнал, что армией Союза теперь командует его старый друг Улисс Грант, он сказал, что «этот будет атаковать нас каждый день и каждый час до самого конца войны»[5]. Лонгстрит помог спасти армию Конфедерации от разгрома в Битве в Глуши в мае 1864 года. Он провел блестящую фланговую атаку против федерального II корпуса, который был почти выбит с поля боя. На труднопроходимой местности он использовал сложную и нестандартную тактику боя. После войны командир II корпуса, Уинфилд Хэнкок, признался Лонгстриту: «Вы смяли меня, как мокрое одеяло».

Генерал сам был ранен во время этой атаки. Он пострадал от случайного выстрела своего собственного солдата, причем это произошло всего в 6,5 километрах от места, где точно так же своими людьми был убит генерал Джексон «Каменная стена». Пуля пробила его плечо, повредила нервы и стала причиной тяжёлого ранения в горло. Это сразу сказалось на темпах наступления, так что генерал Ли приостановил атаку для наведения порядка. Эта задержка позволила федералам реорганизоваться и успешно отбить вторую атаку. Генерал Эдвард Александер назвал ранение Лонгстрита переломным моментом боя: «Я всегда считал что, если бы не ранение Лонгстрита, то паника в рядах 2-го корпуса только усилилась бы, и в итоге Грант был бы отброшен за Рапидан».

Из-за ранения Лонгстрит пропустил все боевые действия весны и лета 1864 года. Его отсутствие сказалось на ходе боёв, в частности, на сражении при Колд-Харбор, где командирам явно не хватило решительности.

Генерал лечился в Линчбурге (Виргиния) и восстанавливал силы в Августе (Джорджия) у своей племянницы Эммы-Эвы Лонгстрит-Сиблей, дочери его брата Гилберта.

Он вернулся к генералу Ли в октябре 1864 г. Его правая рука была парализована, он даже не мог ездить верхом. Он учился писать левой рукой. Все время осады Питерсберга он командовал обороной Ричмонда, всеми силами севернее реки Джеймса и дивизией Пикетта. Он отступал вместе с Ли к Аппаматоксу, командуя одновременно Первым и Вторым корпусами после смерти Эмброуза Хилла 2 апреля. Когда Ли решил сдаться, Лонгстрит предположил, что Грант отнесется к ним справедливо, но когда 9 апреля Ли отправился на переговоры, Лонгстрит сказал: «Генерал, если они не предложат хороших условий, возвращайтесь и мы будем сражаться».

После войны

После войны Лонгстрит с семьей поселился в Новом Орлеане, и его дом часто навещали генералы Конфедерации.

После войны Лонгстрит с семьей поселился в Новом Орлеане, и его дом часто навещали генералы Конфедерации.

Он занялся торговлей хлопком и страховой деятельностью.

Пробовал найти инвесторов для строительства железной дороги из Нового Орлеана в Монтеррей.

Он подавал прошение о помиловании президенту Джонсону, но тот отказал, сообщив ему лично при встрече: «Три человека на юге никогда не будут амнистированы: мистер Дэвис, генерал Ли и лично вы. Вы принесли Союзу слишком много неприятностей». Конгресс восстановил его гражданские права в июне 1868 года.

В 1897 году, когда ему было уже 76 лет, Лонгстрит женился на Элен Дорч (1863 - 1962), гражданской активистке из Джорджии.

Напишите отзыв о статье "Лонгстрит, Джеймс"

Примечания

- ↑ Wert, Jeffry D., General James Longstreet: The Confederacy’s Most Controversial Soldier: A Biography, Simon & Schuster, 1993 стр. 405

- ↑ [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/America/United_States/Army/USMA/Cullums_Register/1164*.html Cullum'sRegister]

- ↑ „The seeds of much of the disaster at Gettysburg were sown in that instant—when Lee yielded to Longstreet and Longstreet discovered that he would.“

- ↑ 1 2 [www.civilwarhome.com/longgett.htm Геттисбергский рапорт Лонгстрита]

- ↑ Rhea, Gordon C., The Battle of the Wilderness May 5-6, 1864, Louisiana, 1994. Р. 42

Ссылки

- [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/America/United_States/Army/USMA/Cullums_Register/1164*.html Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1842]

- [www.longstreetchronicles.org/life.htm Хроники Лонгстрита (англ.)]

- [www.wtj.com/archives/longstreet/ От Манассаса до Аппаматокса]

- [www.civilwarhome.com/longman.htm Рапорт Лонгстрита после Второго сражения при Бул-Ране]

- [www.civilwarhome.com/longfredricksburg.htm Рапорт Лонгстрита после сражения при Фредериксберге]

- [www.civilwarhome.com/longstreetchickamauga.htm Рапорт Лонгстрита после Чикамоги]

Отрывок, характеризующий Лонгстрит, Джеймс

– А если я хочу… – сказала Наташа.– Перестань говорить глупости, – сказала графиня.

– А если я хочу…

– Наташа, я серьезно…

Наташа не дала ей договорить, притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом в ладонь, потом опять повернула и стала целовать ее в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шопотом приговаривая: «январь, февраль, март, апрель, май».

– Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, – сказала она, оглядываясь на мать, которая нежным взглядом смотрела на дочь и из за этого созерцания, казалось, забыла всё, что она хотела сказать.

– Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, и, главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе, богатую; а теперь он с ума сходит.

– Сходит? – повторила Наташа.

– Я тебе про себя скажу. У меня был один cousin…

– Знаю – Кирилла Матвеич, да ведь он старик?

– Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить…

– Отчего же не надо, коли ему хочется?

– Оттого, что я знаю, что это ничем не кончится.

– Почему вы знаете? Нет, мама, вы не говорите ему. Что за глупости! – говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность.

– Ну не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. – Наташа улыбаясь поглядела на мать.

– Не замуж, а так , – повторила она.

– Как же это, мой друг?

– Да так . Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а… так .

– Так, так, – повторила графиня и, трясясь всем своим телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом.

– Полноте смеяться, перестаньте, – закричала Наташа, – всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья… Постойте… – Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца – июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. – Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?…Узкий, знаете, серый, светлый…

– Что ты врешь! – сказала графиня.

Наташа продолжала:

– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… Безухий – тот синий, темно синий с красным, и он четвероугольный.

– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь сказала графиня.

– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно синий с красным, как вам растолковать…

– Графинюшка, – послышался голос графа из за двери. – Ты не спишь? – Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.

Она долго не могла заснуть. Она всё думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает, и что в ней есть.

«Соня?» подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. «Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама, и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как… она мила», – продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина… «Всё, всё в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, – плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по другому.

На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.

31 го декабря, накануне нового 1810 года, le reveillon [ночной ужин], был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам, и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шопот и снимались шапки.

– Государь?… Нет, министр… принц… посланник… Разве не видишь перья?… – говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одевания.

Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится всё так, как было нужно.

Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.

В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее, с самого утра, были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны a la grecque [по гречески].

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.

– Не так, не так, Соня, – сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. – Не так бант, поди сюда. – Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.

– Позвольте, барышня, нельзя так, – говорила горничная, державшая волоса Наташи.

– Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.

– Скоро ли вы? – послышался голос графини, – уж десять сейчас.

– Сейчас, сейчас. – А вы готовы, мама?

– Только току приколоть.

– Не делайте без меня, – крикнула Наташа: – вы не сумеете!

– Да уж десять.

На бале решено было быть в половине одиннадцатого, a надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.

Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току, и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку.

Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке всё дымковое платье.

– Мавруша, скорее, голубушка!

– Дайте наперсток оттуда, барышня.

– Скоро ли, наконец? – сказал граф, входя из за двери. – Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

– Готово, барышня, – говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что то обдувая и потряхивая, высказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.

Наташа стала надевать платье.

– Сейчас, сейчас, не ходи, папа, – крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из под дымки юбки, закрывавшей всё ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.

– Ах, папа, ты как хорош, прелесть! – сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.

– Позвольте, барышня, позвольте, – говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.

– Воля твоя! – с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, – воля твоя, опять длинно!

Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.

– Ей Богу, сударыня, ничего не длинно, – сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.

– Ну длинно, так заметаем, в одну минутую заметаем, – сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.

В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.

– Уу! моя красавица! – закричал граф, – лучше вас всех!… – Он хотел обнять ее, но она краснея отстранилась, чтоб не измяться.

– Мама, больше на бок току, – проговорила Наташа. – Я переколю, и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.

– Боже мой! Что ж это такое? Я ей Богу не виновата…

– Ничего, заметаю, не видно будет, – говорила Дуняша.

– Красавица, краля то моя! – сказала из за двери вошедшая няня. – А Сонюшка то, ну красавицы!…

В четверть одиннадцатого наконец сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.

Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но также было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже, и так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.

Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.

Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы, и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах – музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но к счастью ее она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И эта то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Всё смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, приветствий – оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «charme de vous voir», [в восхищении, что вижу вас,] так же встретили и Ростовых с Перонской.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь?

– Charmante! [Очаровательна!] – сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.

В зале стояли гости, теснясь у входной двери, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.

«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас» – подумала она.

Перонская называла графине самых значительных лиц, бывших на бале.

– Вот это голландский посланик, видите, седой, – говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых, обильных волос, окруженного дамами, которых он чему то заставлял смеяться.

– А вот она, царица Петербурга, графиня Безухая, – говорила она, указывая на входившую Элен.

– Как хороша! Не уступит Марье Антоновне; смотрите, как за ней увиваются и молодые и старые. И хороша, и умна… Говорят принц… без ума от нее. А вот эти две, хоть и нехороши, да еще больше окружены.

Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью.

– Это миллионерка невеста, – сказала Перонская. – А вот и женихи.

– Это брат Безуховой – Анатоль Курагин, – сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы через дам глядя куда то. – Как хорош! неправда ли? Говорят, женят его на этой богатой. .И ваш то соusin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. – Как же, это сам французский посланник, – отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. – Посмотрите, как царь какой нибудь. А всё таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья то Антоновна! И как просто одета. Прелесть! – А этот то, толстый, в очках, фармазон всемирный, – сказала Перонская, указывая на Безухова. – С женою то его рядом поставьте: то то шут гороховый!

Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого то.

Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.

Но, не дойдя до них, Безухой остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.

– Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? – сказала Наташа, указывая на князя Андрея. – Помните, он у нас ночевал в Отрадном.

– А, вы его знаете? – сказала Перонская. – Терпеть не могу. Il fait a present la pluie et le beau temps. [От него теперь зависит дождливая или хорошая погода. (Франц. пословица, имеющая значение, что он имеет успех.)] И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, – сказала она, указывая на него. – Я бы его отделала, если бы он со мной так поступил, как с этими дамами.

Вдруг всё зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли Польской, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас…» Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары Польского.

Всё расступилось, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых не умолкая называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись итти в Польской. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в Польской. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская – у ней была одна мысль: «неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцовать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: А! это не она, так и нечего смотреть. Нет, это не может быть!» – думала она. – «Они должны же знать, как мне хочется танцовать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцовать со мною».

Звуки Польского, продолжавшегося довольно долго, уже начинали звучать грустно, – воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни как в лесу в этой чуждой толпе, никому неинтересные и ненужные. Князь Андрей прошел с какой то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташе тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцовавшие, подошли к ним.

Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что то говорившую ей про свое зеленое платье.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцовал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута – никто еще не начинал. Адъютант распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она улыбаясь подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из за всё убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало развеваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.

Князь Андрей в своем полковничьем, белом (по кавалерии) мундире, в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании государственного совета. Князь Андрей, как человек близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцовать кавалеров, не решавшихся вступить в круг.

Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными.

Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.

– Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegee [любимица], Ростова молодая, пригласите ее, – сказал он.

– Где? – спросил Болконский. – Виноват, – сказал он, обращаясь к барону, – этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцовать. – Он вышел вперед, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

– Позвольте вас познакомить с моей дочерью, – сказала графиня, краснея.

– Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, – сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе, и занося руку, чтобы обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.

«Давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своей проявившейся из за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцовала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы. В сравнении с плечами Элен, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.

Князь Андрей любил танцовать, и желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцовать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.

После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцовать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой то дамой, как принц такой то и такой то сделали и сказали то то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцовал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданьи в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.