Лувийские иероглифы

| Лувийские иероглифы | |

| Тип письма: |

открыто-слоговое + идеограммы |

|---|---|

| Языки: | |

| Место возникновения: | |

| Территория: |

центральная Анатолия |

| Период: |

ок. 14 - 8 вв. до н.э. |

| Статус: |

исчезло |

| Направление письма: | |

| Знаков: |

несколько сотен |

| Происхождение: |

оригинальное |

| Развилось в: |

нет |

| Родственные: |

нет |

|

| |

| См. также: Проект:Лингвистика | |

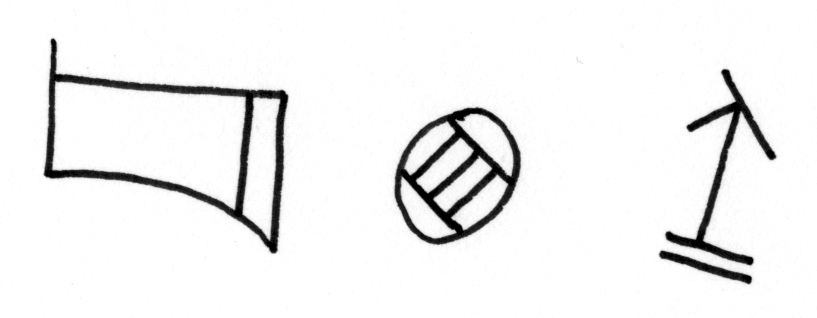

Лувийские иероглифы — самобытная письменность, распространённая в Хеттском царстве. Известна под названием «хеттские иероглифы» (по названию царства), «лувийские иероглифы» (по названию языка, который они передавали) или «анатолийские иероглифы» (по месту нахождения). Хотя знаки имеют рисуночный вид, письменность в своей основе является не идеографической, а слоговой. По происхождению письменность не имеет ничего общего с письменностями соседних регионов[1][2][3].

История

По времени возникновения лувийские иероглифы являются более поздними, чем хеттская клинопись (адаптированная форма аккадской клинописи), и постепенно вытеснили последнюю.

Наиболее ранние примеры встречаются на личных печатях и очень кратки: надписи содержат только имена, титулы и магические знаки. Довольно длинные тексты обнаружены на монументальных надписях на камне, несколько документов сохранились на свинцовых полосках.

Первые монументальные надписи относятся к позднему бронзовому веку, примерно XIV—XIII вв. до н. э. В течение следующих двух веков лувийские иероглифы засвидетельствованы лишь очень редкими находками, после чего в слоях с X по VIII вв. до н. э. они вновь представлены в большом количестве. Примерно в начале VII в. до н. э. они исчезают окончательно, вытесненные малоазийскими алфавитами.

Язык

Очевидно, письменность была разработана и приспособлена специально для лувийского языка, а не заимствована извне (об этом говорит, в частности, отсутствие слогов с гласным -е-). Текстов, записанных данным письмом на других языках, не обнаружено[4], хотя в текстах и встречаются иноязычные вкрапления — хурритские имена богов или глоссы из урартского языка (пример:  á — ḫá+ra — ku =

á — ḫá+ra — ku =

aqarqi или

aqarqi или  tu — ru — za =

tu — ru — za =  ṭerusi, две единицы измерений).

ṭerusi, две единицы измерений).

Типология

Как и египетские иероглифы, лувийские состоят из звуковых (открытослоговых, несколько двусложных) и логографических знаков. По поводу чтения большинства слоговых знаков до сих пор имеются сомнения, с какой гласной их читать — а или i.

Слова могли записываться логограммами, фонетически или смешанным способом (то есть логограмма + фонетический компонент), перед словами мог ставиться детерминатив (знак, определяющий, к какому классу относится слово).

В отличие от египетских, строки лувийских иероглифов писались попеременно слева направо, затем справа налево (такое направление письма греки называли бустрофедон, буквально «по ходу вола» (пашущего поле).

Некоторые знаки Фестского диска напоминают лувийские иероглифы (на этом основании В. Георгиев пытался прочитать Фестский диск), однако в целом это различные, не связанные друг с другом письменности.

Дешифровка

Первые шаги в дешифровке сделали А. Сейс, Б. Грозный, Й. Фридрих, которым удалось установить чтение в общей сложности нескольких десятков знаков.

Первые шаги в дешифровке сделали А. Сейс, Б. Грозный, Й. Фридрих, которым удалось установить чтение в общей сложности нескольких десятков знаков.

Большую часть знаков дешифровал Эмманюэль Ларош в 1960 г. В 1973 Дэвид Хокинс, Анна Морпурго Дэвис и Гюнтер Нойман установили, что язык надписей был лувийским, а не хеттским, при этом они исправили часть ошибочных чтений знаков, например, для знаков *376 и *377 вместо i, ī были предложены чтения zi, za.

См. также

Напишите отзыв о статье "Лувийские иероглифы"

Примечания

- ↑ A. Payne, Hieroglyphic Luwian (2004), p. 1.

- ↑ Melchert, H. Craig. 2004. «Luvian», in The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages, ed. Roger D. Woodard. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56256-2

- ↑ Melchert, H. Craig. 1996. «Anatolian Hieroglyphs», in The World’s Writing Systems, ed. Peter T. Daniels and William Bright. New York and Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-507993-0

- ↑ R. Plöchl, Einführung ins Hieroglyphen-Luwische (2003), p. 12.

Ссылки

| |

Лувийские иероглифы на Викискладе? |

|---|

- www.ancientscripts.com/luwian.html

- [indoeuro.bizland.com/project/script/luwia.html Luwian Hieroglyphics] from the Indo-European Database

- [www.hethport.uni-wuerzburg.de/luwglyph/Signlist.pdf Sign list], with logographic and syllabic readings

Отрывок, характеризующий Лувийские иероглифы

В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту Кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и Московский Английский клуб, – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера. Для московского света, Пьер был самым милым, добрым, умным веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.

Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги – никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы всё роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он – одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой, мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.

Когда после холостого ужина он, с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцовал, если не доставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de seхе», [Он очень мил, но не имеет пола,] говорили про него.

Пьер был тем отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни.

Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из за границы, кто нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита, определена предвечно, и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому! Разве не он всей душой желал, то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал и школы и больницы и отпускал своих крестьян на волю?

А вместо всего этого, вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить легко правительство, член Московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.

Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса.

В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать что то для человечества», – говорил он себе в минуты гордости. «А может быть и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой то новой, своей дороги в жизни, и так же как и я силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», говорил он себе в минуты скромности, и поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.

На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.

«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела и одна из самых глупых женщин в мире, – думал Пьер – представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом – император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14 го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14 го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся, общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что то новое, всякий раз изумляла его. – «Я понимаю эту ложь и путаницу, думал он, – но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее . Стало быть так надо! Но мне то, мне куда деваться?» думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, – способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное читал.