Луций Корнелий Сципион Барбат

| Луций Корнелий Сципион Барбат лат. Lucius Cornelius Scipio Barbatus | ||

| ||

|---|---|---|

| 302/301 год до н. э. | ||

| ||

| 298 год до н. э. | ||

| ||

| 297, 295, 293 годы до н. э. | ||

| ||

| 295 год до н. э. | ||

| ||

| 280 год до н. э. | ||

| Рождение: | IV век до н. э. | |

| Смерть: | III век до н. э. Рим | |

| Род: | Корнелии | |

| Отец: | Гней Корнелий Сципион | |

| Дети: | Гней Корнелий Сципион Азина, Луций Корнелий Сципион | |

Луций Корнелий Сципион Барбат (лат. Lucius Cornelius Scipio Barbatus; IV — III века до н. э.) — древнеримский политический деятель и военачальник из патрицианского рода Корнелиев, консул 298 года до н. э., прадед Публия Корнелия Сципиона Африканского. Участвовал в ряде войн с этрусками, галлами и самнитами. Вершиной его карьеры в 280 году до н. э. стала цензура.

Содержание

Происхождение

Луций Корнелий принадлежал к знатному и разветвлённому патрицианскому роду Корнелиев. Когномен Сципион античные писатели считали происшедшим от слова посох: «Корнелий, который [своего] тёзку — отца, лишённого зрения, направлял вместо посоха, был прозван Сципионом и передал это имя потомкам»[1]. Самого раннего носителя этого когномена звали Публий Корнелий Сципион Малугинский; отсюда делается предположение, что Корнелии Сципионы были ветвью Корнелиев Малугинских[2].

Консульские фасты называют преномен отца Сципиона Барбата — Гней. Больше о предках Луция Корнелия ничего достоверно не известно. Высказывалась гипотеза, что он мог быть внуком консула 350 года до н. э. того же имени и правнуком Публия Сципиона, военного трибуна с консульской властью в 395 и 394 годах до н. э.[3]

Агномен Барбат упоминается только в элогиях самого Луция Корнелия и его сыновей. Античные писатели же, а также составитель консульских фаст называют консула 298 года до н. э. просто Луций Корнелий Сципион[4].

Биография

Из элогия Сципиона Барбата известно, что он занимал должность курульного эдила; это датируют предположительно 302 или 301 годом до н. э.[5]. В 298 году он стал консулом совместно с плебеем Гнеем Фульвием Максимом Центумалом[6][7]. Именно в этот год началась Третья Самнитская война, в которой Риму пришлось бороться, помимо самнитов, с галлами и этрусками. По жребию Сципиону досталось ведение войны в Этрурии; Луций Корнелий сразился с врагом при Волатерре (бой не имел какого-то определённого исхода, но противник римлян ночью покинул лагерь) и разграбил земли фалисков[8].

Из элогия Сципиона Барбата известно, что он занимал должность курульного эдила; это датируют предположительно 302 или 301 годом до н. э.[5]. В 298 году он стал консулом совместно с плебеем Гнеем Фульвием Максимом Центумалом[6][7]. Именно в этот год началась Третья Самнитская война, в которой Риму пришлось бороться, помимо самнитов, с галлами и этрусками. По жребию Сципиону досталось ведение войны в Этрурии; Луций Корнелий сразился с врагом при Волатерре (бой не имел какого-то определённого исхода, но противник римлян ночью покинул лагерь) и разграбил земли фалисков[8].

В следующем году Луций Корнелий был легатом в армии консула Квинта Фабия Максима Руллиана[9]. В битве при Тиферне он с гастатами первого легиона зашёл в тыл самнитам; те приняли его части за армию второго консула и обратились в бегство[10].

В 295 году Сципион снова воевал под командованием Квинта Фабия, на этот раз в Этрурии. Консул оставил его в качестве пропретора командовать вторым легионом на время своей поездки в Рим[11][12]. Еще до возвращения Фабия римский лагерь осадили галлы. Согласно одним источникам, Луций Корнелий попытался занять более выгодную позицию на холме между лагерем и Клузием, но его легион попал в окружение и был полностью уничтожен; согласно другим, разбит был только небольшой отряд, отправившийся за продовольствием, а Сципион предпринял удачную вылазку, в которой отбил у противника его добычу[13].

В любом случае Сципион уцелел. В решающей битве при Сентине он вместе с Гаем Марцием привёл подкрепление на терпевшее поражение от галлов левое крыло римской армии. Легатам удалось стабилизировать здесь ситуацию и продержаться до тех пор, пока кампанская конница не ударила галлам в тыл[14].

В 293 году до н. э. Сципион был легатом в армии консула Луция Папирия Курсора[15]. В сражении с самнитами при Аквилонии он командовал пехотой левого крыла[16]. После разгрома врага Сципион, развивая успех, занял стены Бовиана и дождался подхода основных сил, благодаря чему город был быстро взят[17].

В 280 году до н. э. Сципион стал цензором совместно с Гнеем Домицием Кальвином Максимом, первым плебеем на этой должности[18]. Во время их цензуры было насчитано 287 222 гражданина[19].

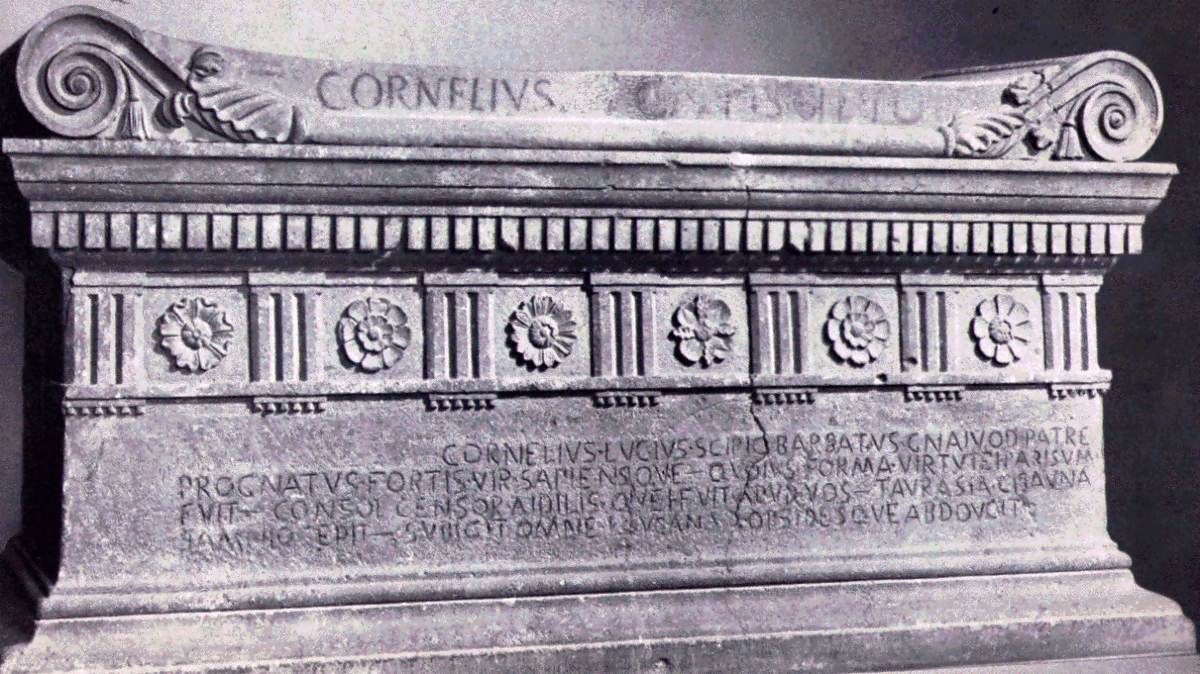

Луций Корнелий стал первым, кого похоронили в гробнице Сципионов на Аппиевой дороге. Его саркофаг в своём внешнем облике имел общие черты с греческим храмом, и историки видят в этом свидетельство того, что Сципионы одними из первых попали в орбиту культурного влияния Эллады[20][4].

Потомки

Сыновьями Луция Корнелия были Гней Корнелий Сципион Азина (консул 260 и 254 годов до н. э.) и Луций Корнелий Сципион, консул 259 года до н. э. и дед Сципиона Африканского[3].

Напишите отзыв о статье "Луций Корнелий Сципион Барбат"

Примечания

- ↑ Макробий, 2013, I, 6, 26.

- ↑ Cornelii Scipiones, 1900, s.1426.

- ↑ 1 2 RE. Stuttgart, 1900. B. VII. S.1429

- ↑ 1 2 Cornelius 343, 1900, s.1488.

- ↑ Broughton T., 1951, р.170.

- ↑ Fasti Capitolini, ann. d. 298 до н. э..

- ↑ Broughton T., 1951, р.174.

- ↑ Cornelius 343, 1900, s.1489.

- ↑ Broughton T., 1951, р.175.

- ↑ Cornelius 343, 1900, s.1490.

- ↑ Тит Ливий, 1989, Х, 25, 11.

- ↑ Broughton T., 1951, р.178.

- ↑ Тит Ливий, 1989, Х, 26, 8-13.

- ↑ Тит Ливий, 1989, Х, 29, 5-16.

- ↑ Broughton T., 1951, р.181.

- ↑ Тит Ливий, 1989, Х, 40, 7.

- ↑ Тит Ливий, 1989, Х, 41, 12-14.

- ↑ Broughton T., 1951, р.191.

- ↑ Тит Ливий, 1994, Периохи, XIII.

- ↑ Трухина Н., 1986, с.64.

Литература и источники

Источники

- [ancientrome.ru/gosudar/capitol.htm Fasti Capitolini]. Сайт «История Древнего Рима». Проверено 31 марта 2016.

- Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Наука, 1989. — Т. 1. — 576 с. — ISBN 5-02-008995-8.

- Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Наука, 1994. — Т. 3. — 768 с. — ISBN 5-02-008995-8.

- Макробий. Сатурналии. — М.: Кругъ, 2013. — 810 с. — ISBN 978-5-7396-0257-2.

Литература

- Broughton T. Magistrates of the Roman Republic. — New York, 1951. — Vol. I. — 600 p.

- Elvers K. Cornelii Scipiones // RE. — 1900. — Т. VII. — С. 1426-1427.

- Elvers K. Cornelius 343 // RE. — 1900. — Т. VII. — С. 1488-1491.

- Трухина Н. Политика и политики "золотого века" Римской республики. — М.: Издательство МГУ, 1986. — 184 с.

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Луций Корнелий Сципион Барбат

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.

Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, cyхой и по своему гордой княжне человеческие чувства.

– Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, – говорила себе княжна.

Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по своему и его слугами – Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.

– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.

Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.

– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.

В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.

Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.

Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.

– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c'est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.

И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.

Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.

Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.

Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.

– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.

Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.

В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.

В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе.

Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.

Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.