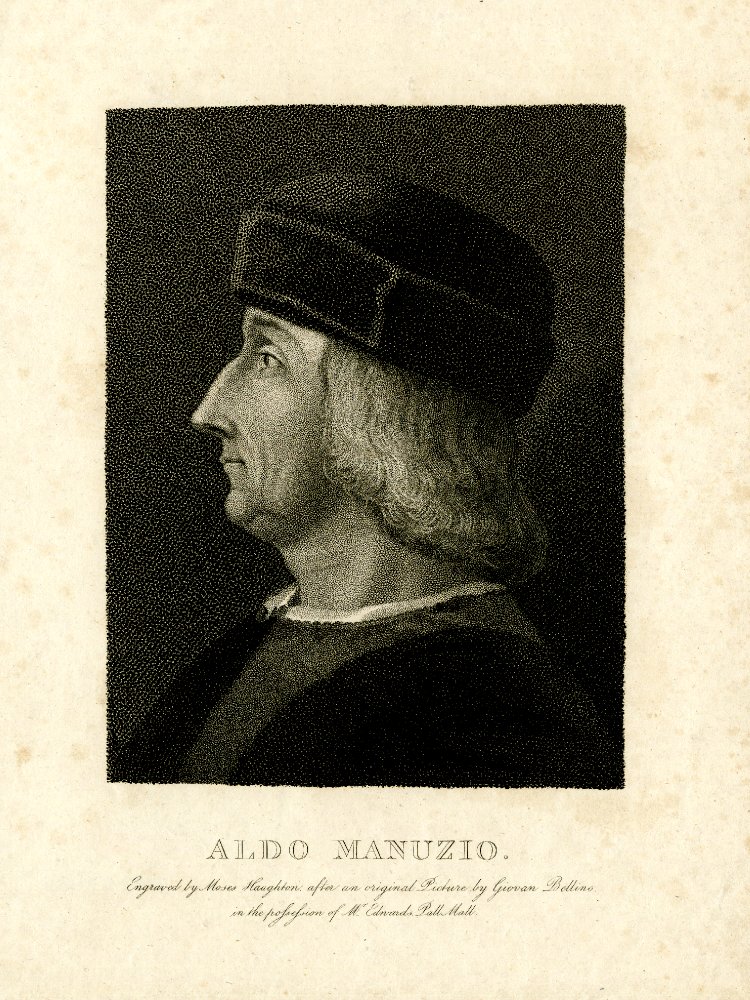

Альд Мануций

| Альд Мануций | |

| Aldo Manuzio | |

| |

| Род деятельности: |

издатель, типограф |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Дети: | |

Альд Ману́ций, Альд Мануций Старший (итал. Aldo Manuzio; лат. Aldus Pius Manutius 1449, Бассиано — 6 февраля 1515, Венеция) — итальянский гуманист, издатель и книгопечатник, работавший в Венеции. Основатель издательского дома Альда, просуществовавшего около ста лет.

Мануций особенно известен изданием древнегреческих авторов (Аристотеля, Аристофана, Софокла, Еврипида, Геродота, Фукидида, Плутарха, Ксенофонта, Демосфена, Платона и др.). Рукописи проходили тщательную подготовку. Созданная Мануцием в 1500 г. «Новая Академия» объединяла тридцать виднейших учёных, которые обсуждали каждое издаваемое сочинение с целью подготовки его критического издания.

Прославился выпуском книг малого формата (ин-октаво), набранных чётким и ёмким шрифтом (курсивом), которые получили широкую популярность. Борясь с подделками своих изданий, стал использовать издательскую марку.

Его сын Паоло был также известным издателем.

Внук Мануция, Альд Мануций Младший (также печатник) прославился введением стандартизованной системы пунктуации.

Содержание

Ранние годы

Мануций родился в Бассиано в Папской области (ныне провинция Латина), в 100 км к югу от Рима, в эпоху итальянского Ренессанса.

Семья его была богатой, благодаря чему Мануций получил блестящее образование в духе гуманизма, изучая латынь в Риме у Гаспарино из Вероны, а греческий в Ферраре у Гуарино из Вероны.

В 1482 году он поселился в Мирандоле вместе со своим другом и сокурсником, знаменитым Джованни Пико. Там они прожили 2 года, занимаясь публикацией исследований по греческой литературе. Перед тем как уехать во Флоренцию, Пико устроил Мануция на должность учителя своих племянников, Альберто и Лионелло Пио, принцев Карпи. Альберто Пио снабдил Мануция деньгами для открытия типографии и выделил землю в Карпи. В свои ранние годы Мануций служил учителем во многих знаменитых герцогских домах Италии.

Достижения в книгопечатании

Ведущий издатель и типограф венецианского позднего Ренессанса, Альд ввел четкую схему дизайна книги, разработал первый образец курсива, ввел в употребление маленькие карманные издания (ин-октаво), и применил некоторые инновации в переплетном деле и дизайне для использования в общей схеме издания.

Ведущий издатель и типограф венецианского позднего Ренессанса, Альд ввел четкую схему дизайна книги, разработал первый образец курсива, ввел в употребление маленькие карманные издания (ин-октаво), и применил некоторые инновации в переплетном деле и дизайне для использования в общей схеме издания.

Он поручил Франческо Гриффо вырезать наклонный шрифт, известный ныне как курсив.

Он и его внук Альд Мануций Младший, также типограф, считаются учредителями стандартизованной системы пунктуации.

Издательская марка и девиз

В 1501 году Альд начал использовать свою издательскую эмблему в виде дельфина, обвивающегося вокруг якоря. Однако его издания классиков были настолько популярны, что эмблему «Дельфин и якорь» почти немедленно украли французские и итальянские издатели. Альд позаимствовал рисунок с реверса античных римских монет, выпущенных во время правления императоров Тита и Домициана, 80-82 г.н. э. Эмблема «Дельфин и якорь» связана с девизом «Festina lente» (Поспешай медленно), который Альд начал использовать еще в 1499 году, когда получил римскую монету с этим девизом и символом от Пьетро Бембо.

Шрифты

Шрифты, разработанные Франческо Гриффо по заказу Альда Мануция, включают в себя: Bembo, Poliphilus, Garamond, а также переработанные Германом Цапфом Palatino и Aldus.

Греческие классики

Мануций стремился сберечь античную греческую литературу через печать наиболее значительных книг. Он ввел в употребление индивидуальные или карманные издания на греческом и латинском языках, которые могли иметь все. Ученые восхищались этими изданиями и той деятельностью, которую он развернул для редактирования античных текстов.

До Мануция только четыре итальянских города издавали античные греческие тексты: Милан — грамматика Константина Ласкариса, Эзоп, Феокрит, греческая Псалтирь и Исократ, между 1476 и 1493 годами; Венеция — Мануила Хрисолора в 1484 г.; Виченца — репринтные издания грамматики Ласкариса и Erotemata, в 1488 и 1490 годах; и Флоренция — издание Гомера Лоренцо де Аполы в 1488 году. Из этих работ только три были классическими: миланские Феокрит и Исократ, и флорентийский Гомер.

Мануций поселился в Венеции в 1490 году. Город в то время был не только крупным издательским центром, он имел также огромную библиотеку греческих манускриптов из Константинополя, и в нем проживали греки, которые могли помочь с переводом. Вскоре по приезде Мануций напечатал Геро и Леандр Мусея Грамматика, Galeomyomachia и греческую Псалтирь. Он назвал их «Предтечи греческой библиотеки». Он начал собирать вокруг себя греческих филологов и наборщиков, набрал в типографию 30 работников-греков, и дома говорил по-гречески. Инструкции наборщикам и переплетчикам давались на греческом языке. Предисловия к изданиям также писались по-гречески. Кипрские греки проверяли листы книг, вычитывали гранки, давали образцы каллиграфии для греческого шрифта.

В 1495 году Мануций выпустил первый том сочинений Аристотеля. Еще четыре тома собрания вышли в 1497—1498 годах. Девять комедий Аристофана появились в 1498 году. Фукидид, Софокл и Геродот продолжили серию в 1502-м, Греческая история Ксенофонта и Еврипид — в 1503-м, Демосфен — в 1504-м. Есть вероятность, что в этот период на книгопечатне Мануция обучался иеромонах Макарий, основавший позднее типографию в Obod близ Цетинье, на которой напечатаны первые книги на сербском и румынском языках. Вторая итальянская война, тяжело отразившаяся на Венеции, приостановила на время работы Мануция. В 1508 году он возобновил серию изданием второстепенных греческих ораторов, однако в 1509 году появились малые сочинения Плутарха. Затем случилась новая задержка, когда лига Камбре отбросила Венецию к её лагунам, и все силы республики были сосредоточены на борьбе не на жизнь, а на смерть, с объединенными силами Европы. В 1513 году Мануций издает Платона, посвятив его папе Льву X в предисловии, в котором противопоставляет бедствия войны и несчастья Италии возвышенным и безмятежным предметам студенческой жизни. Издание Пиндара, Исихия и Афинея последовало в 1514 году. В конце своей жизни Мануций предпринял издание Септуагинты, никогда прежде не печатавшейся; она увидела свет уже после его смерти, в 1518 году.

Кроме редактирования классических греческих текстов по манускриптам, Мануций переиздавал сочинения, напечатанные первоначально во Флоренции, Риме и Милане, иногда корректируя и уточняя тексты.

Для продвижения греческих исследований, Мануций в 1502 году основал сообщество эллинистов под названием «Новая Академия». Её правила были написаны по-гречески, члены обязаны были общаться на греческом языке, имена их были эллинизированы, а официальные титулы тоже были греческими. Членами «Новой академии» были Эразм Роттердамский и англичанин Томас Линакр.

Когда Мануций умер, оставив в неотъемлемое владение миру греческую литературу, он был беден. Его наследники с таким же энтузиазмом продолжили его дело, напечатав первые издания Павсания, Страбона, Эсхила, Галена, Гиппократа и Лонгина.

Когда Мануций умер, оставив в неотъемлемое владение миру греческую литературу, он был беден. Его наследники с таким же энтузиазмом продолжили его дело, напечатав первые издания Павсания, Страбона, Эсхила, Галена, Гиппократа и Лонгина.

Латинские классики

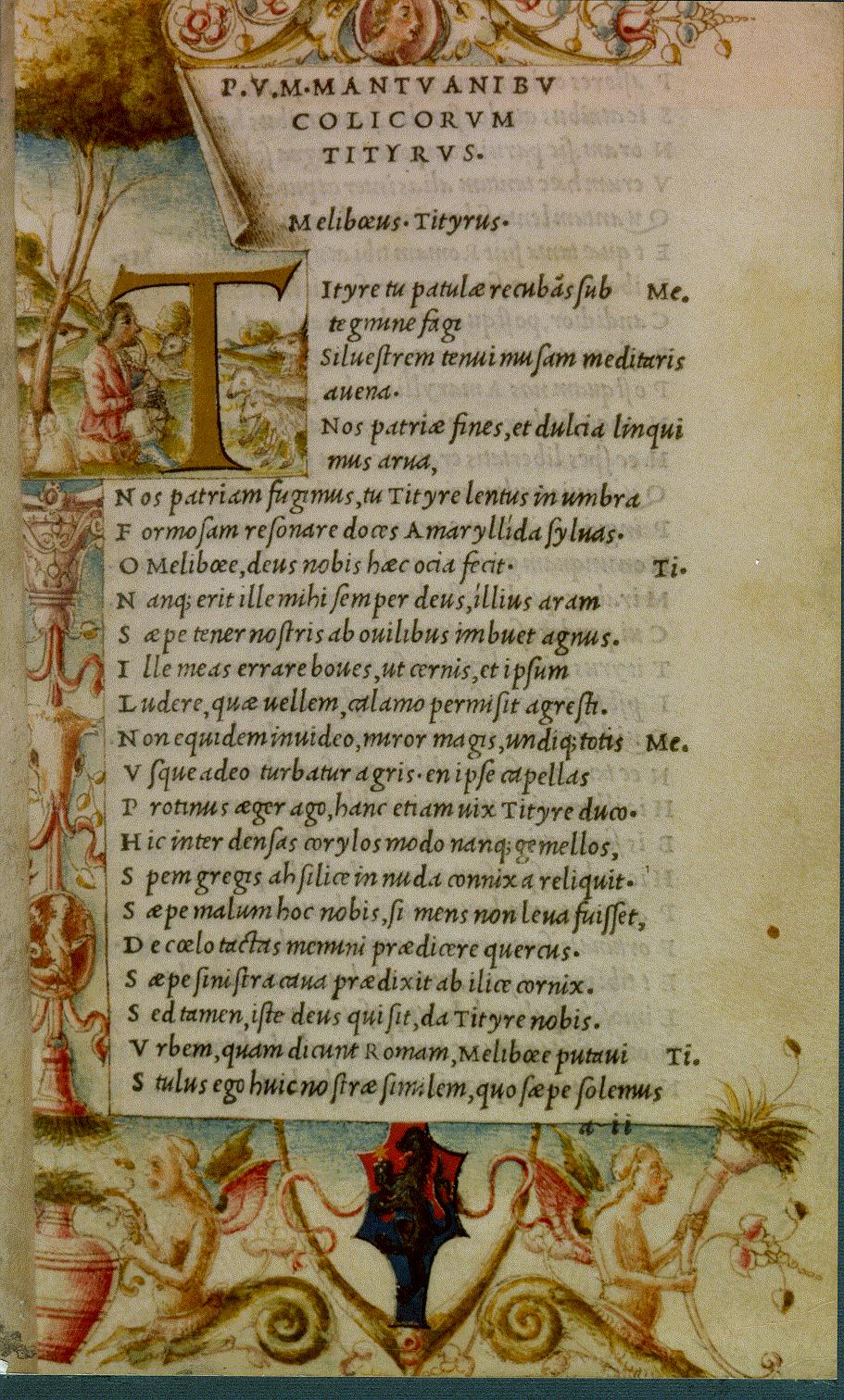

Типография Мануция печатала также латинских и итальянских классиков. Азоланские беседы Бембо, собрание сочинений Полициано, Гипнэротомахия Полифила, Божественная комедия Данте, стихи Петрарки, собрания ранних латинских поэтов христианской эпохи, письма Плиния Младшего, стихи Джованни Понтано, Аркадия Якопо Саннадзаро, Квинтилиан, Валерий Максим, Сентенции Эразма были изданы или впервые, или с невиданным ранее качеством печати и бумаги между 1495 и 1514 годами. Для этих итальянских и латинских изданий Мануций применял элегантный шрифт, который носит теперь его имя. Говорят, что он был скопирован с почерка Петрарки, и отлит под руководством Франческо Гриффо из Болоньи, которого Антонио Паницци перепутал с художником Франческо Франча.

Типография Мануция печатала также латинских и итальянских классиков. Азоланские беседы Бембо, собрание сочинений Полициано, Гипнэротомахия Полифила, Божественная комедия Данте, стихи Петрарки, собрания ранних латинских поэтов христианской эпохи, письма Плиния Младшего, стихи Джованни Понтано, Аркадия Якопо Саннадзаро, Квинтилиан, Валерий Максим, Сентенции Эразма были изданы или впервые, или с невиданным ранее качеством печати и бумаги между 1495 и 1514 годами. Для этих итальянских и латинских изданий Мануций применял элегантный шрифт, который носит теперь его имя. Говорят, что он был скопирован с почерка Петрарки, и отлит под руководством Франческо Гриффо из Болоньи, которого Антонио Паницци перепутал с художником Франческо Франча.

Мануций стремился к высокому качеству печати и дизайна книг, а также к тому, чтобы они при этом были недорогими. Его предприятие непрерывно сталкивалось с трудностями из-за забастовок работников, нечистоплотной конкуренции и военных действий.

Издание Вергилия в 1501 году, известное первым употреблением курсива, вышло увеличенным тиражом (1000 экземпляров вместо обычных 200 или 500).

Женитьба и личная жизнь

В 1505 году Мануций женился на Марии, дочери Андреа Торресано из Азолы. Торресано к тому времени уже приобрел типографию, основанную Николя Жансоном в Венеции. Таким образом, женитьба Мануция объединила два крупных издательских предприятия. С тех пор имена Aldus и Asolanus стояли рядом на титульных страницах изданий Мануция; а после его смерти в 1515 году Торресано и двое его сыновей продолжали дело, пока не выросли дети Мануция. Эмблема «Дельфин и якорь» вместе с девизом «Поспешай медленно», который указывал на быстроту, соединенную с тщательностью исполнения великого проекта, никогда полностью не покидали Дома Альда вплоть до его прекращения в третьем поколении владельцев.

Инновации

Мануций хотел создать формат книг ин-октаво таким, чтобы джентльмены без определенных занятий могли легко носить их в кармане или сумке, это длинные узкие libri portatiles из каталога 1503 года, прообраз современных книг карманного формата. Альдинское издание Opera Вергилия (1501) было первым произведением в этом формате.

В своем вступительном письме к Пьетро Бембо в издании Вергилия 1514 года, Альд написал: «Я позаимствовал малый размер, идею карманной книги, в вашей библиотеке, точнее в библиотеке вашего любезнейшего отца».

Мануций хотел создать формат книг ин-октаво таким, чтобы джентльмены без определенных занятий могли легко носить их в кармане или сумке, это длинные узкие libri portatiles из каталога 1503 года, прообраз современных книг карманного формата. Альдинское издание Opera Вергилия (1501) было первым произведением в этом формате.

В своем вступительном письме к Пьетро Бембо в издании Вергилия 1514 года, Альд написал: «Я позаимствовал малый размер, идею карманной книги, в вашей библиотеке, точнее в библиотеке вашего любезнейшего отца».

Мануций создал такой тип шрифта как курсив, на право эксклюзивного использования которого в течение многих лет получил патент, хотя честь изобретения следовало бы приписать не ему, а изготовителю шрифтов Франческо Гриффо. Все его шрифты были вырезаны великолепным Гриффо, пуансонистом, который создал первый латинский шрифт на основе изучения классических римских прописных букв. Однако, Мануций использовал курсив не для того, чтобы выделять слова, как мы это делаем сейчас, а из-за узкой и убористой формы букв, что позволяло более экономно использовать пространство листа (больше слов на странице, меньше страниц, меньше затраты на издание) для издания книг малого формата.

Мануций считается также первым типографом, который применил точку с запятой. В 1566 году его внук, Альд Мануций Младший, издал первую книгу о принципах пунктуации — Orthographiae Ratio.

Напишите отзыв о статье "Альд Мануций"

Примечания

Ссылки

- Truss, Lynn (2004), Eats, Shoot & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation, New York: Gotham Books, ISBN 1-59240-087-6

-

Эта статья содержит текст, перешедший в общественное достояние: Herbermann, Charles, ed. (1913), "Aldus Manutius", Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company

- Encyclopædia Britannica

Рекомендуемая литература

- Rives, Bruno, Aldo Manuzio, passions et secrets d’un venitien de genie (2008. Librii)

- Martin Davies, Aldus Manutius, Printer and Publisher of Renaissance Venice (1995)

- Fletcher, H. G., New Aldine Studies: documentary essays on the life and work of Aldus Manutius (1988)

- Lowry Martin J. C. The World of Aldus Manutius: Business and Scholarship in Renaissance Venice. — Oxford: Blackwell, 1979. (Italian translation, Il Mondo di Aldo Manuzio (1984); 'con aggiornamento bibliografico', 2000)

- N. Barker, Aldus Manutius and the Development of Greek Script and Type in the Fifteenth Century (2nd. ed., 1973)

- Renouard, A. A., Annales de l’Imprimerie des Aldes, ou L’Histoire des Trois Manuce et de leurs Editions (3me ed. 1834)

- Braida, L., Stampa e Cultura in Europa (2003)

- Febvre, L. & Martin, H., La nascita del libro (2001. Roma-Bari: Laterza)

- F. J. Norton, Italian Printers 1501-20 (1958)

См. также

- Альдины

- Книгопечатание

- Aldus (шрифт) (англ.) — шрифт

- Aldus — американская компания

| ||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Альд Мануций

Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.

– Да, я и хотел сказать вам, – сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. – Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу.. я не могу…

Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.

– Ну, вот, – продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. – Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность… возможность… ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, – сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.

– Я думаю о том, что вы мне сказали, – отвечала княжна Марья. – Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви… – Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.

– Говорить ей теперь… нельзя, – все таки сказала княжна Марья.

– Но что же мне делать?

– Поручите это мне, – сказала княжна Марья. – Я знаю…

Пьер смотрел в глаза княжне Марье.

– Ну, ну… – говорил он.

– Я знаю, что она любит… полюбит вас, – поправилась княжна Марья.

Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.

– Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!

– Да, думаю, – улыбаясь, сказала княжна Марья. – Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.

– Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть… Как я счастлив! Нет, не может быть! – говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.

– Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, – сказала она.

– В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?

На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», – говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.

Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую, худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.

«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»

– Прощайте, граф, – сказала она ему громко. – Я очень буду ждать вас, – прибавила она шепотом.

И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас… Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» – говорил себе Пьер.

В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.

Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда „je vous aime“?» [я люблю вас] Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли, или дурно то, что он предпринял, – теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».

Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.

Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним – его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастие. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.

Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, – все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.

Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.

Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Может быть, – думал он, – я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.

С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.

Все: лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой – сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.

Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», – думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.

Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.

Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.

– Он сказал? Да? Он сказал? – повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.

– Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.

Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.

«Но что же делать! она не может иначе», – подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.

– В Петербург? – повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. – Мари, – сказала она, – научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня…

– Ты любишь его?

– Да, – прошептала Наташа.

– О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, – сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.

– Это будет не скоро, когда нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.

– Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.

Они помолчали.

– Только для чего же в Петербург! – вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: – Нет, нет, это так надо… Да, Мари? Так надо…

Прошло семь лет после 12 го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.

Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.

Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами…

Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.

Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m me Stael, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции.