Меркурий-Редстоун-4

| Меркурий-Редстоун-4 | |

| Общие сведения | |

|---|---|

| Полётные данные корабля | |

| Название корабля | Liberty Bell 7 |

| Ракета-носитель | Редстоун-MRLV |

| Стартовая площадка | База ВВС США на мысе Канаверал LC-5 |

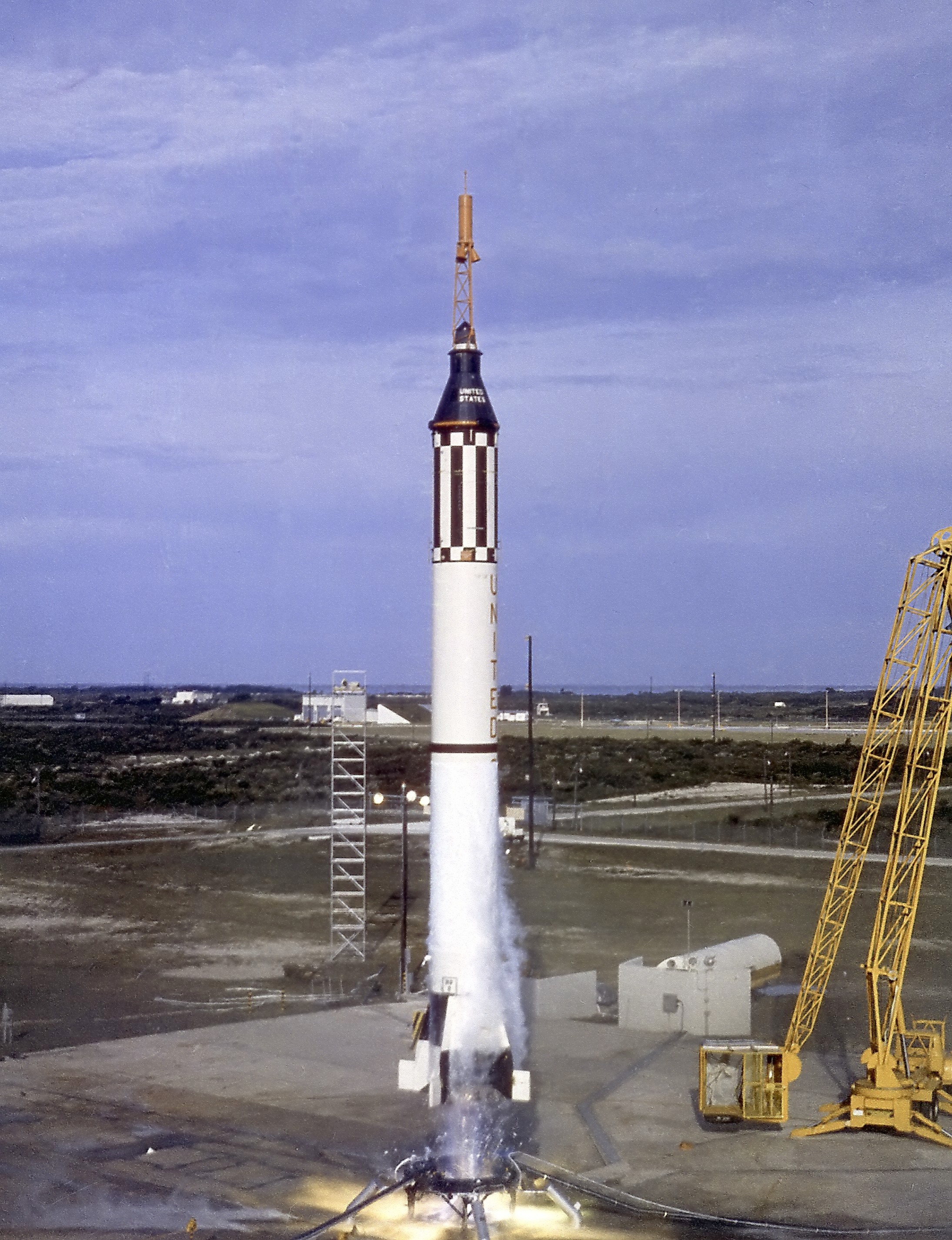

| Запуск | 21 июля 1961 12:20:36 UTC |

| Посадка | 21 июля 1961 12:36:36 UTC |

| Длительность полёта | 16 мин |

| Апогей | 190 км |

| Масса | 955 кг |

| Полётные данные экипажа | |

| Членов экипажа | 1 |

| Позывной | Liberty Bell 7 |

| Посадка | 1 |

| Предыдущая | Следующая |

|---|---|

Меркурий-Редстоун-3 Меркурий-Редстоун-3 |

Меркурий-Атлас-4 |

</td></tr>

Меркурий-Редстоун-4 — второй пилотируемый суборбитальный полёт США. Астронавт Вирджил Гриссом в ходе шестнадцатиминутного суборбитального полёта по программе «Меркурий» пилотировал космический корабль Liberty Bell 7. Тем самым он стал вторым американцем в космосе. NSSDC ID — MERCR4[1].

Содержание

Устройство корабля

У космического корабля № 11 был новый люк, отстреливаемый пироболтами. Это позволяло астронавту быстро покидать космический корабль в случае чрезвычайной ситуации. Медики — работники поисково-спасательных служб, находясь снаружи могли его удалить, дёрнув за внешний вытяжной шнур. В то время существовали стандартные катапультируемые кресла, используемые в военных самолётах, но в этом варианте корабля Меркурий пилот должен был самостоятельно вылезти из капсулы или воспользоваться помощью специалистов скорой помощи. Это было трудной и долгой процедурой. Извлечение травмированного или потерявшего сознание астронавта через главный люк было почти невозможно. Этот специальный люк был затянут 70 болтами и покрыт несколькими слоями различных видов защиты космического корабля, все это очень замедляло процесс открытия люка.

Инженеры Макдоннелла предложили два различных варианта люка (его быстрого удаления) космического корабля Меркурий. Один «быстрый люк с замком», использовался при полёте шимпадзе Хэма на Меркурий-Редстоун-2 и в полёте Шепарда на Меркурий-Редстоун-3. Во втором варианте люк отстреливался взрывом. «Быстрый люк с замком» весил 31 кг, что было слишком много для орбитальной версии космического корабля. Вариант «отстреливающегося люка» использовал 70 оригинальных болтов. Через каждую четверть дюйма (6,35 мм) в болте из титана было сделано отверстие диаметром 1,5 мм, которое создавало слабое место. Небольшой взрывной заряд (MDF) был установлен в зазоре по окружности между внутренней поверхностью люка и внешней поверхностью корабля. Когда происходил взрыв (MDF), болты разрушались в слабом месте.

Было два варианта активации «отстреливающегося люка» после приземления. На внутренней части люка была установлена кнопка. Пилот мог удалить предохранитель и нажать на кнопку с силой 5-6 фунт-сил (25 Н), активировав тем самым заряд, происходило разрушение болтов, а люк отлетал в сторону. Если предохранитель оставить на месте, потребовалось бы усилие 40 фунт-сил (180 Н). С внешней стороны спасатель мог открыть люк, удаляя вытяжной шнур. «Отстреливающийся люк» весил всего 10 кг.

Другим новшеством было окно трапециевидной формы, которое заменило два 250-миллиметровых иллюминатора. Многослойные стекла для окна были изготовлены нью-йоркской фирмой «Corning Glass Works». Внешнее стекло было толщиной 8,9 мм из тугоплавкого стекла Vycor. Оно могло противостоять температурам 816—982 °C. Внутреннее стекло было трёхслойным. Средний слой был толщиной 4,3 мм — из стекла Vycor, а внешние слои — простое стекло. Этот новый пакет был прочен и выдерживал высокое давление, как и любая часть космического корабля.

В ручные средства управления МР-4 добавили новую систему управления — стабилизацию по горизонту. Управление ориентацией осуществлялось небольшими поворотами ручки управления. Раньше было необходимо включение маршевого двигателя, что влекло за собой большой расход топлива. Теперь это было более просто и легко, экономило топливо и корабль был постоянно правильно ориентирован.

В ручные средства управления МР-4 добавили новую систему управления — стабилизацию по горизонту. Управление ориентацией осуществлялось небольшими поворотами ручки управления. Раньше было необходимо включение маршевого двигателя, что влекло за собой большой расход топлива. Теперь это было более просто и легко, экономило топливо и корабль был постоянно правильно ориентирован.

Перед полётом МР-4 специалисты из Научно-исследовательского центра Льюиса и инженеры из Рабочей группы решили перенести ускорители последней ступени ракеты-носителя на космический корабль, что увеличивало тягу на 78 %. Они включались после отделения космического корабля от ракеты-носителя, получался бы эффект «пугача». Благодаря этой технологии космический корабль отделялся бы со скоростью 8,6 м/с, а не 4,6 м/с.

Были изменены кольца зажима адаптера ракеты-носителя и добавлена поролоновая подкладка в ложемент астронавта. Использовалась дополнительная пена, чтобы уменьшить тряску пилота на этапе выведения. В космическом корабле была переставлена приборная панель, чтобы обеспечить лучший обзор астронавту.

Подготовка полёта

В январе 1961 года основным пилотом корабля был назначен астронавт Вирджил Гриссом, дублером — Джон Гленн. 8 июня 1961 года ракета-носитель Редстоун MRLV-8 достигла Мыса Канаверал. Все было готово к 15 июля 1961 года. Кроме того, 15 июля 1961 года Гриссом объявил, что назовет свой корабль Меркурий-4 — «Колокол Свободы 7». Гриссом сказал, что это имя подходило для колоколообразного космического корабля. Он также сказал, что имя было синонимично со «свободой». Как дань настоящему Колоколу Свободы, на космическом корабле нарисовали «трещину».

Миссия Меркурий-4 была запланирована как повторение полёта Меркурий-3. Корабль должен был достигнуть апогея 187 км. Запланированная дальность полёта составляла 481 км. Гриссом испытал бы максимальное ускорение 62 м/с² и ускорение при торможении 107 м/с².

Запуск «Колокола Свободы 7» был запланирован на 16 июля. Из-за непогоды запуск дважды отложен. 19 июля 1961 Гриссом был на борту «Колокола Свободы 7», когда полёт опять был отложен из-за погоды, до старта оставалось всего 10 минут 30 секунд.

Утром 21 июля 1961 года, Гриссом занял место в «Колоколе Свободы 7» в 8:58 UTC, за ним были закручены 70 болтов люка. За 45 минут до запуска обслуживающий техник обнаружил, что один из болтов люка болтается. Старт был отложен на 30 минут, в течение которых специалисты из Макдоннелла, NASA и инженеры Рабочей группы пришли к выводу, что 69 болтов должны удержать люк на месте. Болтающийся болт не был заменен. «Колокол Свободы 7» стартовал в 12:20:36 UTC 21 июля 1961 года.

Старт

Гриссом после полёта признался, что был «немного испуган» в момент отрыва ракеты от стартового стола, но с увеличением ускорения понял, что все идет нормально. Слыша рев двигателей, он подумал о том, что время течет медленно. Как и Шепард, он был поражен плавным набором скорости, но в течение какого-то времени он ощущал серьёзные колебания. Они не были достаточно сильны, чтобы влиять на его зрение. Давление в каюте Гриссома приблизительно на высоте 8,2 км было нормальным, система жизнеобеспечения работала в штатном режиме. В капсуле и скафандре температура была приблизительно 14 и 36 °C соответственно, было довольно комфортно. Наблюдая за показаниями аппаратуры, он следил за работой двигателей Редстоуна. Гриссом видел, что все работает штатно, ракета отклонялась от вертикали со скоростью приблизительно 1 градус в секунду.

Гриссом после полёта признался, что был «немного испуган» в момент отрыва ракеты от стартового стола, но с увеличением ускорения понял, что все идет нормально. Слыша рев двигателей, он подумал о том, что время течет медленно. Как и Шепард, он был поражен плавным набором скорости, но в течение какого-то времени он ощущал серьёзные колебания. Они не были достаточно сильны, чтобы влиять на его зрение. Давление в каюте Гриссома приблизительно на высоте 8,2 км было нормальным, система жизнеобеспечения работала в штатном режиме. В капсуле и скафандре температура была приблизительно 14 и 36 °C соответственно, было довольно комфортно. Наблюдая за показаниями аппаратуры, он следил за работой двигателей Редстоуна. Гриссом видел, что все работает штатно, ракета отклонялась от вертикали со скоростью приблизительно 1 градус в секунду.

При ускорении 29 м/с² Гриссом заметил внезапное изменение в цвете горизонта — от голубого к чёрному. Его внимание привлек шум ракеты — произошёл отстрел ступени, все шло по графику. Пилот почувствовал разделение и увидел через окно уходящую вправо ракету с шлейфом дыма. Через 2 минуты 22 секунды после старта двигатели Редстоуна Rocketdyne отделились, разогнав корабль до скорости 1 969 м/с. Гриссома сильно подбросило при переходе от большого ускорения к нулевому. После тренировок на центрифуге ему был известен этот эффект, но на мгновение он растерялся. Редстоун был виден ещё 10 секунд после разделения, а ускорители продолжали разгонять корабль, освободившийся от отработавшей ступени. Во время свободного полёта корабль вращался и Гриссом смотрел в окно, но больше не видел свою ракету-носитель.

Полёт

Впервые, благодаря обстоятельствам, лётчик реактивного самолёта ВВС стал космическим пилотом, управляя кораблем в ручном режиме. Возможность постоянно поглядывать в окно заставила астронавта сконцентрироваться на трудных задачах управления. Он сообщил Шепарду в ЦУП, что обозревает горизонт Земли как дугу в 1 300 километров и на расстояние до 1 000 километров, и что вид был захватывающим. В следующую секунду датчики аппаратуры отвлекли его от этого зрелища. Он неохотно вернулся к датчику горизонта и ручке управления, Гриссом подал двигателю команду — на поворот в нужном направлении, но корабль проскочил нужное положение. Он ручкой управления подал новый импульс на поворот в обратном направлении, но корабль опять повернулся на больший угол, чем он ожидал. Когда надлежащая ориентация была достигнута, оказалось, что время, отведенное на манёвры давно закончилось, таким образом он не следил за движением корабля в целом. Гриссом счел ручные средства управления очень вялыми, не такими, как были во время тренировок. Тогда он переключился на новую систему управления и нашёл её более удобной, но при большем потреблении топлива.

После манёвров Гриссом отклонился от курса и просто стал смотреть на Землю из своего окна. Сквозь облака, в дымке и на большом расстоянии виднелась поверхность Земли, но пилот не смог идентифицировать местность (позже оказалось, что это была западная Флорида). Внезапно Гриссом ясно увидел Мыс Канаверал и удивился этому — расстояние было 240 километров. Он видел Мерритт-Айленд, Банана-Ривер, Индиан-Ривер, и большую взлётно-посадочную полосу аэропорта. К югу от Мыса Канаверал он увидел Уэст-Палм-Бич.

Спуск

При спуске, на высоте 190,32 км нужно было сориентировать космический корабль днищем вниз. Гриссом начал выполнять последовательность операций при спуске — космический корабль шёл по дуге вниз. Его пульс достиг 171 удара в минуту. Астронавта резко вжало в ложемент, и в окно он увидел два улетающих отстреленных двигателя.

При спуске, на высоте 190,32 км нужно было сориентировать космический корабль днищем вниз. Гриссом начал выполнять последовательность операций при спуске — космический корабль шёл по дуге вниз. Его пульс достиг 171 удара в минуту. Астронавта резко вжало в ложемент, и в окно он увидел два улетающих отстреленных двигателя.

Пилот сориентировал космический корабль в 14 градусов от вертикали и решил полюбоваться звёздами. Вместо этого яркий солнечный свет заполнил его каюту, мешая читать надписи на панели управления, сделанные синим цветом. Гриссом чувствовал лёгкое торможение — 0,5 м/с² и видел яркие вспышки. Возвращение не представило проблемы. Гриссом пока не чувствовал болтанки, которая возникает при увеличении торможения, но отслеживал её по индикаторам. Тем временем он продолжал сообщать в ЦУП о количестве топлива, скорости торможения и другие данные. Перегрузка и огонь прекратились приблизительно на высоте 20 км — «Колокол Свободы 7» входил в атмосферу.

Тормозной парашют раскрылся штатно — на высоте 6,4 км. Гриссом потом рассказал, что видел раскрытие парашюта и почувствовал небольшую перегрузку. Раскрытие главного парашюта произошло на высоте 3,7 км, при штатной высоте — 3 400 м. Наблюдая за раскрытием главного купола, Гриссом увидел в нём 6 (150-миллиметровых) L-образных дырок и ещё 2 (50-миллиметровых) прокола. Хотя он волновался о них, отверстия не стали причиной быстрого снижения, которое скоро замедлилось до 8,5 м/с. Слив остатки топлива, пилот начал передавать свои приветствия.

Приводнение

«Плотный удар» подтвердил, что капсула приводнилась. Гриссом отсоединил кислородный шланг и открыл щиток гермошлема, но сознательно оставил шланг вентиляции скафандра подсоединенным. Удар был более умеренным, чем он ожидал, но космический корабль лежал на левой стороне. Астронавт через окно смотрел в воду. Космический корабль постепенно выправлялся, окно оказалось над водой. Гриссом выбросил за борт запасной парашют и активировал спасательный радиосигнал. «Колокол Свободы 7» остался на плаву, но имел сильный крен.

Готовясь к приземлению, он отсоединил гермошлем и был готов покинуть капсулу. Шлем не поддавался, но Гриссом отвёрнул его от скафандра и стал думать о быстром покидании космического корабля. Вертолёты Поисковой службы, которые взлетели во время запуска и визуально следили за следами инверсии ракеты и спуском парашютов, находились на расстоянии приблизительно 3,2 км от места приводнения. Лейтенант Джеймс Л. Льюис, пилот основного вертолёта Поиска, радировал Гриссому и спросил, готов ли он к погрузке. Гриссом попросил подождать пять минут, в это время он делал записи данных в кабине. Делать записи в перчатках скафандра было неудобно и долго, и несколько раз вентиляция скафандра вздувала пузырь на груди астронавта, пилот просто просовывал палец между шеей и облачением, выпуская воздух.

Открытие люка

Закончив записи данных, Гриссом попросил, чтобы вертолёты начали делать заход для захвата капсулы. Он удалил предохранитель из детонатора взрывателя люка и откинулся на ложемент. «Я лежал там, занимаясь своими делами» рассказывал он позже, «когда вдруг произошел глухой взрыв». Крышку люка снесло и солёная вода со свистом хлынула в космический корабль. «Колокол Свободы 7» начал набирать воду и быстро погружаться.

Гриссом с трудом вспомнил свои действия в этой ситуации. Он скинул шлем, правой рукой схватил приборную панель и полез к хлюпающему люку. Плавая в море, он был рад, что заранее расстегнул на себе ремни безопасности, включая ограничения грудной клетки, иначе он, возможно, не успел бы вылезти из спускаемого аппарата.

Лейтенант Джон Райнхард, второй пилот самого близкого вертолёта Поисковой группы, рассказывал позже, что вертолёты делали свой заключительный заход над капсулой. Он готовился к захвату космического корабля, как вдруг увидел, что люк отлетел, ударился о воду на расстоянии приблизительно 1,5 м. Затем он увидел голову Гриссома, астронавт стал вылезать из корабля и отплыл в сторону. Не обращая внимания на плавающего астронавта, Льюис подлетел к погружающемуся космическому кораблю. Райнхард быстро срезал высокочастотную антенну с «Колокола Свободы 7», подобрался к верху космического корабля и продел крюк через эвакуационную петлю капсулы. Чтобы помочь Райнхарду, Льюис снизил вертолёт практически до уровня воды. К этому времени «Колокол Свободы 7» уже скрылся под водой.

Райнхард переключился на подъём плавающего астронавта, но в этот момент пилот Льюис отметил, что на приборной панели загорелась лампочка датчика, указывающая, что засорился масляный фильтр в маслосборнике. Это могло привести к перегреву и отказу двигателя. Льюис предложил Райнхарду отказаться от подъёма капсулы над водой и вызвал второй вертолёт для спасения астронавта. Тем временем Гриссом заметил, что основной вертолёт испытывает затруднения с поднятием затопленного космического корабля. Он поплыл к космическому кораблю, чтобы чем-нибудь помочь, и увидел, что капсула надежно закреплена. Астронавт стал искать трос для поднятия на борт, но вертолёт стал удаляться.

Внезапно Гриссом отметил, что он постепенно погружается в воду. Все то время, что он был в воде, в районе шеи из скафандра выходил воздух. Чем больше воздуха он терял, тем меньше была его плавучесть. Кроме того, он забыл закрыть свой входной клапан, через него скафандр стал наполняться водой. Плавание становилось все более затруднительным, и теперь в ожидании второго вертолёта, он начал осознавать опасность своего положения. Качаясь на волнах, Гриссом, сердитый, искал пловцов с вертолётов, которые могли бы ему помочь удержаться на плаву. Тут он заметил знакомое лицо — Джорджа Кокса — на борту подлетающего вертолёта. Кокс был вторым пилотом, встречал и шимпанзе Хэма и Алана Шепарда в предыдущих полётах Меркурия. У Гриссома уже только голова оставалась над водой, он встретился с Коксом взглядом, тот все понял.

Гриссому бросили канат, астронавт немедленно себя обмотал и завязал узел. Пока его подтаскивали, скафандр продолжал набирать воду и раздуваться. Гриссом плавал всего четыре или пять минут, «но мне это показалось вечностью», — признался он позже.

Первый вертолёт, отлетевший от Гриссома на какое-то расстояние, изо всех сил пытался приподнять космический корабль над водой, чтобы вода начала выливаться из капсулы. В какой-то момент космический корабль почти полностью показался над водой, но как очень тяжёлый якорь держал вертолёт, тот не мог перемещаться. Заполненный водой «Колокол Свободы 7» весил более 2 300 кг, что на 450 кг больше его грузоподъёмности. Пилот перерубил трос, космический корабль стремительно утонул. Мартин Бирнс, представитель авиакомпании, предложил пометить это место с тем, чтобы поднять космический корабль позже. Контр-адмирал Дж. Э. Кларк сообщил Бирнсу, что в этом районе глубина составляла приблизительно 5,1 км.

Расследование

Гриссом заявил, что люк отстрелился преждевременно, без его действий. Технические эксперты полагали, что это маловероятно. Последующий независимый технический разбор инцидента поставил под сомнение слова астронавта и пришёл к выводу, что Гриссом виновен в отстреле люка и был ответственен за потерю космического корабля.

Во время полета корабля «Сигма 7» астронавт Уолтер Ширра преднамеренно вручную инициировал отстрел люка, когда его космический корабль уже был на палубе судна. Как оказалось, Ширра сильно повредил правую руку спусковым механизмом. Гриссом был непострадавшим, когда он вышел из космического корабля, как зарегистрировано его послеполётным медосмотром. Это говорит в пользу того, что он не нажимал на спусковой механизм, так как в этом случае он, наверняка, поранится бы ещё больше, чем при намеренной активации[2].

Несколько лет спустя, во время интервью 12 апреля 1965 года, Гриссом предположил, что люк мог отстрелиться из-за высвободившегося внешнего вытяжного шнура выпуска. На «Колоколе Свободы 7», внешний вытяжной шнур выпуска крепился только одним винтом. В последующих полётах это было сделано лучше. Такой вариант был принят Guenter Wendt, «Pad Fuehrer» для самых ранних американских пилотируемых космических полётов.

По злой иронии неспособность быстро открыть люк привела к смерти Вирджила Гриссома, как и Эда Уайта и Роджера Чаффи, в Аполлон-1 в огне на стартовой площадке. Использование «взрывающегося люка» было отклонено после исследования инженеров — взрывчатая система выхода из космического корабля могла внезапно сработать без активации астронавтом. После пожара на Аполлон-1 все космические корабли серии «Аполлон» были оборудованы быстродействующими системами.

Подъём на поверхность

20 июля 1999 года, в 30-ю годовщину прилунения Аполлон-11 и в 38-ю годовщину полёта Меркурий-Редстоун-4, «Oceaneering International, Inc.» подняла космический корабль «Колокол Свободы 7» со дна Атлантического океана на палубу поискового судна. Командиром был Курт Ньюпорт и финансировалась каналом Discovery. Космический корабль был найден после 14-летнего усилия Ньюпорта на глубине почти 4,6 км, в 560 км к востоку-юго-востоку от мыса Канаверал и был в удивительно хорошем состоянии. Некоторые внутренние алюминиевые элементы были изъедены коррозией, но некоторые части — ткани, включая личный парашют Гриссома, были неповреждены. Подъём не ответил на вопросы, почему сработали пиропатроны отстреленного люка. У команды поиска заканчивалось время и они не могли искать сам люк. Камера, работающая во время полёта, была разобрана, но пленка была разрушена морской водой.

После того, как «Колокол Свободы 7» был поднят на палубу судна «Океанский Проект», эксперты удалили взрывное устройство (бомба SOFAR), которое могло взорваться. Космический корабль был помещен в контейнер с морской водой, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию. «Cansas Cosmosphere» и Космический центр отреставрировали космический корабль и выставили его для национального обозрения 15 сентября 2006 года. Космический корабль потом был возвращен в «Cosmosphere», где он экспонируется. «Колокол Свободы 7» является единственным американским космическим кораблем, который принадлежит музею, кроме Национального музея авиации и космонавтики.

Название корабля

Алан Шепард дал своему кораблю Меркурий-Редстоун-3 название Freedom 7. Начиная с него другие астронавты проекта «Меркурий» стали самостоятельно давать своим кораблям «личные имена», добавляя в конце число 7, в качестве признания командной работы со своими коллегами-астронавтами из Первой семерки.

Имена кораблей

| Корабль | Астронавт | Имя |

| «Меркурий-Редстоун-3» | Алан Шепард | Freedom 7 |

| «Меркурий-Редстоун-4» | Вирджил Гриссом | Liberty Bell 7 |

| «Меркурий-Атлас-6» | Джон Гленн | Friendship 7 |

| «Меркурий-Атлас-7» | Малькольм Карпентер | Aurora 7 |

| «Меркурий-Атлас-8» | Уолтер Ширра | Sigma 7 |

| «Меркурий-Атлас-9» | Гордон Купер | Faith 7 |

Дополнительно

- [www.youtube.com/watch?v=FvZD_ujqLJI&feature=related Launch of Mercury-Redstone-4(видео)]

Напишите отзыв о статье "Меркурий-Редстоун-4"

Примечания

- ↑ [nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=MERCR4 NASA — NSSDC — Spacecraft — Details]

- ↑ [French, F.; Burgess, C. (2007). Into That Silent Sea: Trailblazers of the Space Era, 1961—1965, Lincoln: University of Nebraska Press (ISBN 978-0-8032-1146-9), 93]

| |||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||

Отрывок, характеризующий Меркурий-Редстоун-4

Петю снесли и положили как мертвое тело в линейку; Наташа с Николаем сели в дрожки. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новой нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать в брод, и велел с фонарями ехать вперед охотникам.– Прощай, племянница дорогая, – крикнул из темноты его голос, не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел: «Как со вечера пороша».

В деревне, которую проезжали, были красные огоньки и весело пахло дымом.

– Что за прелесть этот дядюшка! – сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу.

– Да, – сказал Николай. – Тебе не холодно?

– Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, – с недоумением даже cказала Наташа. Они долго молчали.

Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи.

Что делалось в этой детской, восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это всё укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни: «Как со вечера пороша», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.

– Поймала? – сказал Николай.

– Ты об чем думал теперь, Николенька? – спросила Наташа. – Они любили это спрашивать друг у друга.

– Я? – сказал Николай вспоминая; – вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы еще держал у себя, ежели не за скачку, так за лады, всё бы держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли? – Ну а ты?

– Я? Постой, постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы Бог знает куда едем в этой темноте и вдруг приедем и увидим, что мы не в Отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала… Нет, ничего больше.

– Знаю, верно про него думала, – сказал Николай улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса.

– Нет, – отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. – А еще я всё повторяю, всю дорогу повторяю: как Анисьюшка хорошо выступала, хорошо… – сказала Наташа. И Николай услыхал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех.

– А знаешь, – вдруг сказала она, – я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

– Вот вздор, глупости, вранье – сказал Николай и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа! Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж, всё бы с ней ездили!»

«Экая прелесть этот Николай!» думала Наташа. – А! еще огонь в гостиной, – сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой, бархатной темноте ночи.

Граф Илья Андреич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами. Но дела его всё не поправлялись. Часто Наташа и Николай видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого, родового Ростовского дома и подмосковной. Без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и отрадненская жизнь велась тише, чем в прежние годы; но огромный дом и флигеля всё таки были полны народом, за стол всё так же садилось больше человек. Всё это были свои, обжившиеся в доме люди, почти члены семейства или такие, которые, казалось, необходимо должны были жить в доме графа. Таковы были Диммлер – музыкант с женой, Иогель – танцовальный учитель с семейством, старушка барышня Белова, жившая в доме, и еще многие другие: учителя Пети, бывшая гувернантка барышень и просто люди, которым лучше или выгоднее было жить у графа, чем дома. Не было такого большого приезда как прежде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Николаем, охота, те же 50 лошадей и 15 кучеров на конюшне, те же дорогие подарки в именины, и торжественные на весь уезд обеды; те же графские висты и бостоны, за которыми он, распуская всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреича, как на самую выгодную аренду.

Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался и с каждым шагом всё более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, опутавшие его, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать их. Графиня любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть не таким, каким он есть, что он сам страдает (хотя и скрывает это) от сознания своего и детского разорения, и искала средств помочь делу. С ее женской точки зрения представлялось только одно средство – женитьба Николая на богатой невесте. Она чувствовала, что это была последняя надежда, и что если Николай откажется от партии, которую она нашла ему, надо будет навсегда проститься с возможностью поправить дела. Партия эта была Жюли Карагина, дочь прекрасных, добродетельных матери и отца, с детства известная Ростовым, и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев.

Графиня писала прямо к Карагиной в Москву, предлагая ей брак ее дочери с своим сыном и получила от нее благоприятный ответ. Карагина отвечала, что она с своей стороны согласна, что всё будет зависеть от склонности ее дочери. Карагина приглашала Николая приехать в Москву.

Несколько раз, со слезами на глазах, графиня говорила сыну, что теперь, когда обе дочери ее пристроены – ее единственное желание состоит в том, чтобы видеть его женатым. Она говорила, что легла бы в гроб спокойной, ежели бы это было. Потом говорила, что у нее есть прекрасная девушка на примете и выпытывала его мнение о женитьбе.

В других разговорах она хвалила Жюли и советовала Николаю съездить в Москву на праздники повеселиться. Николай догадывался к чему клонились разговоры его матери, и в один из таких разговоров вызвал ее на полную откровенность. Она высказала ему, что вся надежда поправления дел основана теперь на его женитьбе на Карагиной.

– Что ж, если бы я любил девушку без состояния, неужели вы потребовали бы, maman, чтобы я пожертвовал чувством и честью для состояния? – спросил он у матери, не понимая жестокости своего вопроса и желая только выказать свое благородство.

– Нет, ты меня не понял, – сказала мать, не зная, как оправдаться. – Ты меня не понял, Николинька. Я желаю твоего счастья, – прибавила она и почувствовала, что она говорит неправду, что она запуталась. – Она заплакала.

– Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, всё отдам для того, чтобы вы были спокойны, – сказал Николай. Я всем пожертвую для вас, даже своим чувством.

Но графиня не так хотела поставить вопрос: она не хотела жертвы от своего сына, она сама бы хотела жертвовать ему.

– Нет, ты меня не понял, не будем говорить, – сказала она, утирая слезы.

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку, говорил сам себе Николай, что ж, мне пожертвовать чувством и честью для состояния? Удивляюсь, как маменька могла мне сказать это. Оттого что Соня бедна, то я и не могу любить ее, думал он, – не могу отвечать на ее верную, преданную любовь. А уж наверное с ней я буду счастливее, чем с какой нибудь куклой Жюли. Пожертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных, говорил он сам себе, но приказывать своему чувству я не могу. Ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня».

Николай не поехал в Москву, графиня не возобновляла с ним разговора о женитьбе и с грустью, а иногда и озлоблением видела признаки всё большего и большего сближения между своим сыном и бесприданной Соней. Она упрекала себя за то, но не могла не ворчать, не придираться к Соне, часто без причины останавливая ее, называя ее «вы», и «моя милая». Более всего добрая графиня за то и сердилась на Соню, что эта бедная, черноглазая племянница была так кротка, так добра, так преданно благодарна своим благодетелям, и так верно, неизменно, с самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя было ни в чем упрекнуть ее.

Николай доживал у родных свой срок отпуска. От жениха князя Андрея получено было 4 е письмо, из Рима, в котором он писал, что он уже давно бы был на пути в Россию, ежели бы неожиданно в теплом климате не открылась его рана, что заставляет его отложить свой отъезд до начала будущего года. Наташа была так же влюблена в своего жениха, так же успокоена этой любовью и так же восприимчива ко всем радостям жизни; но в конце четвертого месяца разлуки с ним, на нее начинали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала всё это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой.

В доме Ростовых было невесело.

Пришли святки, и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме на всех надетых новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки, а в безветренном 20 ти градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью, чувствовалась потребность какого нибудь ознаменования этого времени.

На третий день праздника после обеда все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, ездивший утром к соседям, заснул в диванной. Старый граф отдыхал в своем кабинете. В гостиной за круглым столом сидела Соня, срисовывая узор. Графиня раскладывала карты. Настасья Ивановна шут с печальным лицом сидел у окна с двумя старушками. Наташа вошла в комнату, подошла к Соне, посмотрела, что она делает, потом подошла к матери и молча остановилась.

– Что ты ходишь, как бесприютная? – сказала ей мать. – Что тебе надо?

– Его мне надо… сейчас, сию минуту мне его надо, – сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. – Графиня подняла голову и пристально посмотрела на дочь.

– Не смотрите на меня. Мама, не смотрите, я сейчас заплачу.

– Садись, посиди со мной, – сказала графиня.

– Мама, мне его надо. За что я так пропадаю, мама?… – Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни.

– Будет играть то, – говорила старуха. – На всё время есть.

– Пусти ее, Кондратьевна, – сказала Наташа. – Иди, Мавруша, иди.

И отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» подумала Наташа. – Да, Никита, сходи пожалуста… куда бы мне его послать? – Да, сходи на дворню и принеси пожалуста петуха; да, а ты, Миша, принеси овса.

– Немного овса прикажете? – весело и охотно сказал Миша.

– Иди, иди скорее, – подтвердил старик.

– Федор, а ты мелу мне достань.

Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время.

Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли?

– Уж эта барышня! – сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу.

Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них, но ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» думала Наташа, медленно идя по коридору.

– Настасья Ивановна, что от меня родится? – спросила она шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей.

– От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, – отвечал шут.

– Боже мой, Боже мой, всё одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать? – И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Фогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Фогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала. – Остров Мадагаскар, – проговорила она. – Ма да гас кар, – повторила она отчетливо каждый слог и не отвечая на вопросы m me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. – Петя! Петька! – закричала она ему, – вези меня вниз. с – Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками и он подпрыгивая побежал с ней. – Нет не надо – остров Мадагаскар, – проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз.

Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что всё таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у ней на гитаре выходило что то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания.

Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет и что Соня прошла с рюмкой. «Да и это было точь в точь также», подумала Наташа. – Соня, что это? – крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне.

– Ах, ты тут! – вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. – Не знаю. Буря? – сказала она робко, боясь ошибиться.

«Ну вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уж было», подумала Наташа, «и точно так же… я подумала, что в ней чего то недостает».

– Нет, это хор из Водоноса, слышишь! – И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне.

– Ты куда ходила? – спросила Наташа.

– Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор.

– Ты всегда занята, а я вот не умею, – сказала Наташа. – А Николай где?

– Спит, кажется.

– Соня, ты поди разбуди его, – сказала Наташа. – Скажи, что я его зову петь. – Она посидела, подумала о том, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе, и он влюбленными глазами смотрел на нее.

«Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уж за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, – а князя Андрея не было, и была всё прежняя жизнь.

– А, вот она, – сказал Илья Андреич, увидав вошедшую Наташу. – Ну, садись ко мне. – Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего то.

– Мама! – проговорила она. – Дайте мне его , дайте, мама, скорее, скорее, – и опять она с трудом удержала рыдания.

Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, Боже мой, те же лица, те же разговоры, так же папа держит чашку и дует точно так же!» думала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были всё те же.

После чая Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.

– Бывает с тобой, – сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, – бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет – ничего; что всё, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно?

– Еще как! – сказал он. – У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что всё это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка… и так мне вдруг скучно стало…

– Ах, я это знаю. Знаю, знаю, – подхватила Наташа. – Я еще маленькая была, так со мной это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали и вы все танцовали, а я сидела в классной и рыдала, никогда не забуду: мне и грустно было и жалко было всех, и себя, и всех всех жалко. И, главное, я не виновата была, – сказала Наташа, – ты помнишь?

– Помню, – сказал Николай. – Я помню, что я к тебе пришел потом и мне хотелось тебя утешить и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка болванчик и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?

– А помнишь ты, – сказала Наташа с задумчивой улыбкой, как давно, давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, а темно было – мы это пришли и вдруг там стоит…

– Арап, – докончил Николай с радостной улыбкой, – как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.

– Он серый был, помнишь, и белые зубы – стоит и смотрит на нас…

– Вы помните, Соня? – спросил Николай…

– Да, да я тоже помню что то, – робко отвечала Соня…

– Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и у мама, – сказала Наташа. – Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь!

– Как же, как теперь помню его зубы.

– Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

– А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было, или нет? Помнишь, как хорошо было?

– Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья. – Они перебирали улыбаясь с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему то.

Соня, как и всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.

Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.

Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.

– А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, – сказала Наташа, – и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это не правда, и так мне неловко было.

Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. – Барышня, петуха принесли, – шопотом сказала девушка.

– Не надо, Поля, вели отнести, – сказала Наташа.

В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

– Эдуард Карлыч, сыграйте пожалуста мой любимый Nocturiene мосье Фильда, – сказал голос старой графини из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: – Молодежь, как смирно сидит!

– Да мы философствуем, – сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.

Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.

– Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности оставить, или начать что нибудь новое, – что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете…

– Это метампсикова, – сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. – Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

– Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, – сказала Наташа тем же шопотом, хотя музыка и кончилась, – а я знаю наверное, что мы были ангелами там где то и здесь были, и от этого всё помним…

– Можно мне присоединиться к вам? – сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

– Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? – сказал Николай. – Нет, это не может быть!

– Не ниже, кто тебе сказал, что ниже?… Почему я знаю, чем я была прежде, – с убеждением возразила Наташа. – Ведь душа бессмертна… стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила.

– Да, но трудно нам представить вечность, – сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.

– Отчего же трудно представить вечность? – сказала Наташа. – Нынче будет, завтра будет, всегда будет и вчера было и третьего дня было…

– Наташа! теперь твой черед. Спой мне что нибудь, – послышался голос графини. – Что вы уселись, точно заговорщики.