Миклухо-Маклай, Николай Николаевич

| Николай Николаевич Миклухо-Маклай | |

Фотография 1870-х годов | |

| Имя при рождении: |

Николай Николаевич Миклуха |

|---|---|

| Род деятельности: | |

| Дата рождения: | |

| Место рождения: |

село Языково-Рождественское, Боровичский уезд, Новгородская губерния |

| Подданство: | |

| Дата смерти: |

2 (14) апреля 1888 (41 год) |

| Место смерти: | |

| Отец: |

Николай Ильич Миклуха |

| Мать: |

Екатерина Семёновна Беккер |

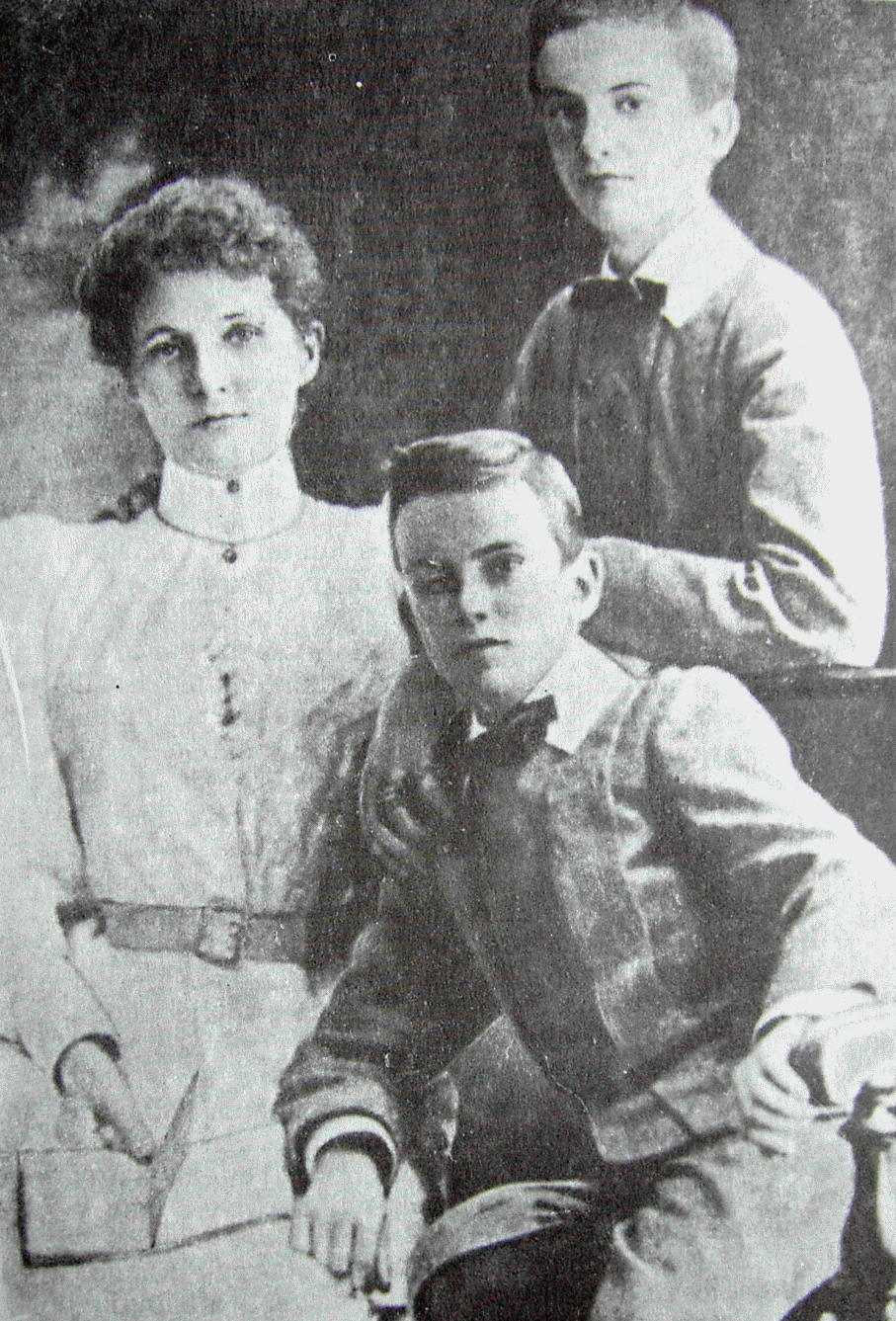

| Супруга: |

Маргарет-Эмма Робертсон |

| Дети: |

Александр (1884—1951), |

| Систематик живой природы | |

|

Автор наименований ряда ботанических таксонов. В ботанической (бинарной) номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Mikl.-Maclay». [www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6463-1 Персональная страница] на сайте IPNI Исследователь, описавший ряд зоологических таксонов. Для указания авторства, названия этих таксонов сопровождают обозначением «Miklouho-Maclay».

|

Никола́й Никола́евич Миклу́хо-Макла́й (1846—1888) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

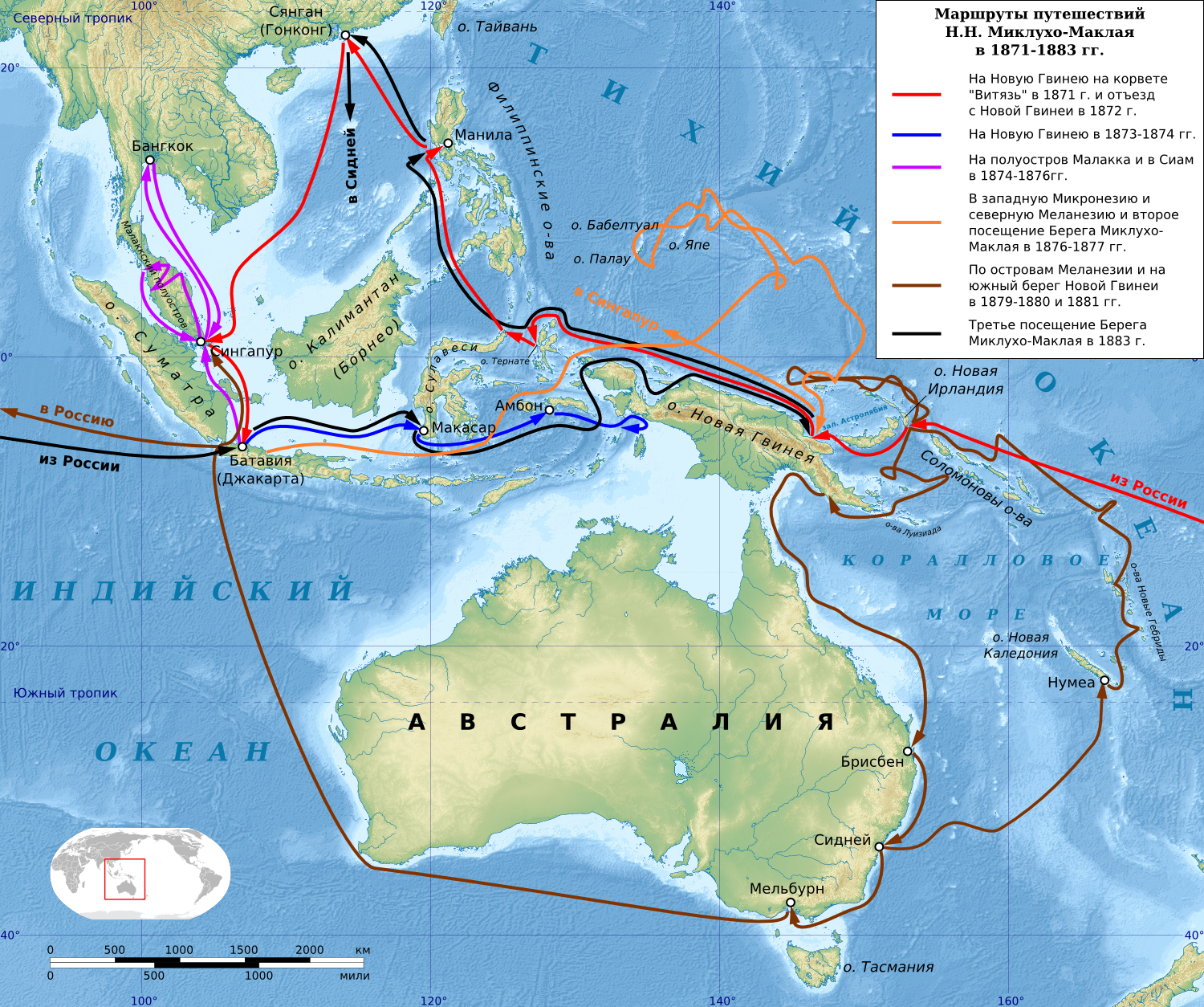

Образование получил в Германии. В 1864—1869, 1870—1882 и 1883—1886 годах жил за пределами России, никогда не оставаясь на родине больше чем на год. Автор около 160 научных трудов, в основном статей и заметок, при жизни публиковавшихся чаще всего на немецком и английском языках. Известен также как защитник коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании, активно выступал против работорговли. Как учёный, последовательно придерживался принципа единства человеческого рода; отвергал популярные в своё время теории, что чёрные расы, включая австралийских аборигенов и папуасов, представляют собой переходный биологический вид от обезьяны к человеку разумному. В то же время он рассматривал северо-восточное побережье Новой Гвинеи как «этнографический заповедник», на единоличное обладание которым претендовал. Это толкало его на путь политических авантюр, в частности — призывам к российской колонизации Берега Маклая, с одновременным созданием Папуасского Союза — независимого государства, главой которого он стремился стать. После того, как российское правительство отклонило этот проект, обратился с одновременным предложением установить протекторат к правительствам Великобритании и Германской империи (при этом в обращении к Бисмарку Миклухо-Маклай призывал Германию стать гарантом того, что Новая Гвинея не будет подвергаться колонизации). В итоге Берег Маклая был в 1884 году превращён в германскую колонию.

День рождения Миклухо-Маклая неофициально отмечается как профессиональный праздник этнографов[1].

Содержание

- 1 Происхождение. Семья

- 2 Ранние годы. Юность

- 3 Годы учения

- 4 Первая экспедиция на Новую Гвинею

- 5 Индонезия, Филиппины, Малакка. Второе путешествие на Новую Гвинею

- 6 Австралия. 1878—1882 годы

- 7 Россия и Европа

- 8 Австралия. 1883—1886 годы

- 9 Возвращение в Россию

- 10 Болезнь и смерть

- 11 Судьба Маргарет Миклухо-Маклай

- 12 Личность. Научное наследие

- 13 Память

- 14 Комментарии

- 15 Примечания

- 16 Литература

- 17 Ссылки

Происхождение. Семья

Род Миклух сравнительно достоверно прослеживается с середины XVIII века. Сам Н. Н. Миклухо-Маклай в предсмертной автобиографии, датированной 1887 годом, утверждал, что потомственное дворянство было дано его прапрадеду Степану Миклухе — хорунжему казачьего полка, отличившегося при штурме Очакова во время русско-турецкой войны[2]. Эта версия была практически безоговорочно принята всеми биографами ХХ века, хотя она содержит множество анахронизмов: подвиг при взятии Очакова отнесён к 1772, а не к 1788 году; Стародубский казачий полк, в котором служил С. Миклуха, не входил в состав соединений, участвовавших в осаде и штурме Очакова[3]. Тем не менее в Государственном архиве Черниговской области уже независимой Украины были обнаружены документы, относящиеся к жизни Степана Миклухи. Он родился около 1750 года и жил с семьёй в Стародубе — полковом городе Гетманщины, с 1782 года — уездном городе Новгород-Северского наместничества. В городе был даже Миклухин переулок, в котором жили многие представители рода[4]. С. Миклуха после преобразования казачьего полка в регулярный Стародубский легкокавалерийский полк Русской армии был удостоен первого обер-офицерского звания — корнета. Таким образом, документальных доказательств пожалования дворянства роду Миклух не существует. Материалы первой половины XIX века также прямо называют прадеда Н. И. Миклухо-Маклая — Степана Степановича — «происходящим из личных дворян», а членов рода — «корнетскими детьми»[5].

Дед Н. Н. Миклухо-Маклая — Илья Степанович Миклуха — родился в 1791 году и дослужился до чина коллежского секретаря, по документам не имея недвижимого имущества. Его старший сын, отец путешественника Николай Ильич Миклуха, родился 24 октября 1818 года и смог в 1829 году поступить в Нежинский лицей. Далее он поступил в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, обучаясь в нём с 1837 года. Успешно сдав выпускные экзамены, Н. И. Миклуха был произведён в чин инженер-поручика и отправлен на строительство канала, соединяющего реки Москва и Волга. В декабре 1843 года он был произведён в инженер-капитаны и поставлен на сооружение дистанции Николаевской железной дороги, проходящей через Валдайскую возвышенность[6].

14 апреля 1844 года в Москве в Воскресенской церкви на Сретенке Н. И. Миклуха обвенчался с Екатериной Семёновной Беккер, дочерью героя Отечественной войны 1812 года полковника Беккера, служившего тогда чиновником московского Приказа общественного призрения. Жениху было 25 лет, невеста была восемью годами его моложе[7]. Молодожёны отправились к месту службы — деревню Языково Боровичского уезда Новгородской губернии. Здесь супруги снимали комнату в имении Рождественское, принадлежащем помещику Н. Н. Евстифееву[8]. 2 июля 1845 года у четы родился первенец — Сергей (скончался в 1895 году). 17 июля 1846 года на свет появился второй сын, названный Николаем. Крещён он был в церкви св. Николая Чудотворца в Шегриной Горе; восприемник — генерал-майор А. Н. Ридигер, происходил из семейства, которое в будущем даст России патриарха[9].

Вопрос о национальной идентичности Миклухо-Маклая не может считаться окончательно решённым. Немалое влияние в этом вопросе оказала Екатерина Семёновна, воспитывавшая Миклуху после ранней смерти отца. Как вспоминал брат путешественника Михаил, «в нашей семье не было квасного патриотизма, мы были воспитаны в уважении всех национальностей, в уважении личности». Польское восстание 1863—1864 годов побудило Миклуху глубже заинтересоваться польской культурой. В итоге в предсмертной автобиографии Миклухо-Маклай, ссылаясь на происхождение своих родителей, писал (в третьем лице), что «Ник. Ник. представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского»[10].

Двойная фамилия

Впервые двойная фамилия — Миклухо-Маклай (Miklucho-Maclay) — появилась в подписи к статье «Рудимент плавательного пузыря у селахий», написанной в 1868 году на немецком языке; это была первая научная публикация Николая[11].

Вопрос о происхождении двойной фамилии не может считаться окончательно решённым. Первым к проблеме обратился в 1890-е годы географ Д. Н. Анучин. Работая над изданием дневников исследователя, он запросил барона Ф. Р. Остен-Сакена, а тот в 1898 году разыскал гимназического приятеля Н. Н. Миклухо-Маклая — библиотекаря Русского географического общества Ю. В. Бруннемана. По версии Бруннемана, двойной фамилией Николай пользовался якобы ещё в гимназии[11]. По версии, высказанной в 1901 году Г. Ф. Штендманом[Прим 1], «прибавка „Маклай“ совершенно произвольная: сокращённое малороссийское Миколай (Николай), поставленное после фамилии священником в церковной книге»[12]. Версия Штендмана была повторена в 1938 году Н. Н. Водовозовым в его книге об учёном[13]. Д. Д. Тумаркин ещё в 1982 году провёл проверку данной версии, после чего выяснилось, что метрические книги были утрачены в Великую Отечественную войну, однако ряд фотокопий сделал в 1930-е годы племянник учёного — Д. С. Миклухо-Маклай. Из фотокопий следует, что формула записи была соблюдена точно и приставки «Маклай» в церковной книге нет. Нет её и в метрике, выписанной в 1857 году по запросу Екатерины Семёновны Миклухи Новгородской духовной консисторией[11].

Существовала также «шотландская легенда», восходящая к преданию семьи Миклух. По легенде, шотландский наёмник Микаэль Маклай попал в битве при Жёлтых Водах в плен к казакам, прижился и превратился в Миклуху. Никакими свидетельствами или документами она не подтверждается[14]. Н. А. Бутинов в своём биографическом очерке 1953 года, со слов племянницы учёного, писал, что приставка «Маклай», вероятно, происходит от фамилии «Махлай», которую носил кто-либо в разветвлённом роду Миклух[15].

Н. А. Бутинов, после многих лет исследований проблемы, предложил в 1998 году следующую версию: обнаружив на Канарских островах новый вид губок Guancha blanca, Н. Н. Миклуха по традиции добавил к названию сокращённую фамилию первооткрывателя (по-латыни — Mcl). Из этих трёх букв он составил новую фамилию — Maclay, которую и присоединил к исконной[16]. Д. Д. Тумаркин, признавая данную версию, давал ей психологическое обоснование. Николай Миклуха всегда тяготился незнатностью отца и неблагородностью казацкой фамилии; матери — наполовину польке — с большим трудом удалось добиться причисления сыновей к потомственному дворянству. Двойные же фамилии были характерны для польско-украинских дворянских родов (например, Грумм-Гржимайло, Доливо-Добровольский и др.). Поселившись в Германии, Н. Миклуха, по мнению Х. Вотте — его немецкого биографа, — распускал или, по крайней мере, не опровергал слухи о своём княжеском достоинстве. Его учитель Эрнст Геккель в частной переписке 1860-х годов называл Николая «русским князем» и даже «князем из Киева». По данным переписки и из научных публикаций следует, что ещё в 1867 году Геккель называл своего ученика Миклухой, но уже в 1868 году писал, что его «сопровождал студент-медик Миклухо-Маклай»[17].

Начиная с 1870-х годов, находясь за пределами России, Н. Н. Миклухо-Маклай нередко опускал первую — исконную — часть своей фамилии, а в Великобритании и Австралии с 1874 года представлялся как «барон Маклай» или «де Миклухо-Маклай», что изначально было недоразумением, допущенным журналистами. Д. Н. Анучин указывал, что в этом просматривается аналогия с А. Гумбольдтом, которого со времени его путешествия в Америку именовали «бароном», каковым он никогда не был в действительности. В жёстко стратифицированном британском и колониальном обществе, с его сословными предрассудками и привилегиями, дворянский титул позволял добиваться существенных научных и общественных целей, в том числе защиты прав коренных народов[18].

Ранние годы. Юность

Раннее детство

10 августа 1846 года Николай Ильич Миклуха был назначен помощником начальника опытного железнодорожного пути; осенью семейство Миклух переселилось в Петербург на казённую квартиру. 18 марта 1848 года Н. Миклуха был назначен заведующим Николаевским вокзалом и первыми 12-ю верстами дороги до Колпино. К тому времени семейство расширилось — 11 мая 1849 года родилась дочь Ольга (скончалась в 1880 году). В августе 1849 года глава семьи был назначен начальником опытного пути между Вышним Волочком и Тверью, его протяжённость составляла 112 вёрст[19]. Однако в октябре 1850 года Н. Миклуха вызвал недовольство начальника Южной дирекции Николаевской дороги и был отстранён от дел, более года ожидая нового назначения. Тем не менее в декабре он был награждён орденом св. Анны 3-й степени [20]. Наконец, 9 октября 1851 года инженер-капитан Миклуха без повышения в чине был назначен начальником VI отделения Николаевской железной дороги, простиравшегося от станции Спировская до Клина. Семья жила в Твери. 31 мая 1853 года родился ещё один сын — Владимир[21]. В период 1853—1855 годов Н. Миклуха получил несколько благодарностей и медаль «За отлично усердную службу» за бесперебойную перевозку войск во время Крымской войны. Однако в день 39-летия, 24 октября 1855 года, он был отстранён от занимаемой должности. Предположительно, это было сделано по его собственной просьбе в связи с резко ухудшившимся здоровьем: открылся туберкулёз[22].

В конце 1855 года семейство Миклух переехало в Петербург, в квартиру у Таврического сада. Здесь 12 апреля 1856 года родился последний сын — Михаил, который потом стал собирателем и хранителем семейного архива[23]. Глава семьи заведовал Александровским механическим заводом при Николаевской железной дороге. В декабре 1856 года он был назначен руководителем строительства Выборгского шоссе, что окончательно подкосило его здоровье. 20 декабря 1857 года Н. И. Миклуха скончался в возрасте 41 года[24].

Материальное положение семьи было крайне тяжёлым, поскольку Н. Миклуха не выслужил пенсии, однако семейные сбережения были вложены в акции пароходной компании «Самолёт»; мать также подрабатывала черчением географических карт[24]. Эти средства позволяли дать детям образование: общеобразовательные предметы преподавали приходящие учителя, а гувернантки обучали немецкому и французскому языкам. Рисовать детей учил художник Ваулин, который открыл у Николая художественные способности, а также нарисовал самый ранний из его портретов[25].

Гимназия и Петербургский университет

В 1858 году старших детей — Сергея и Николая — отдали в 3-й класс Анненшуле. Однако преподавание там велось на немецком языке, что вызывало протесты братьев, и плата за обучение оказалась слишком высока[26]. Братьев было решено перевести в казённую гимназию, для чего требовалось большое количество документов. Е. С. Беккер-Миклуха обратилась в Черниговское дворянское собрание, в результате выяснилось, что в родословных дворянских книгах род Миклух не числится. Тогда Екатерина Семёновна подала прошение в Петербургское дворянское собрание о внесении её и детей (Николаю было тогда 12 лет) в родословную книгу дворянства Петербургской губернии, ссылаясь на чин покойного супруга[27]. Прошение было удовлетворено.

16 августа 1859 года Сергей и Николай Миклухи были зачислены в 4-й класс Второй Петербургской гимназии, расположенной на углу Большой Мещанской улицы и Демидова переулка. Николай учился плохо и пропускал занятия, как он признавался двадцать лет спустя, не только по нездоровью. В результате в 4-м классе гимназии он провёл два года, причём в 1860/1861 учебном году посещал занятия редко и пропустил 414 уроков. Единственная оценка «хорошо» у него была по французскому языку, «удовлетворительно» по немецкому языку, а по остальным предметам — «худо» и «посредственно». Тем не менее в 5-й класс он был переведён[28].

Общественно-политический подъём 1861 года, связанный с отменой крепостного права в России, не оставил в стороне и гимназистов. 14 октября в результате разгона студенческой манифестации у здания Санкт-Петербургского университета были арестованы 35 человек, в их числе братья Сергей и Николай Миклухи (которым тогда было, соответственно, 16 и 15 лет). Они были заключены в Петропавловскую крепость и помещены в Кронверкскую куртину, где не допускались свидания и передачи с воли. Однако уже 18 октября они были отпущены, поскольку следственная комиссия сочла братьев «взятыми по ошибке»[29].

В 1861/1862 учебном году Николай Миклуха по-прежнему пропускал занятия, по результатам аттестации получив «хорошо» по французскому и латинскому языкам, «удовлетворительно» по русскому и немецкому языкам, естественной истории, географии, истории и физике и «посредственно» по математике. В шестой класс гимназии он перешёл с большим трудом[30]. В следующем году Николай перенёс тяжёлое воспаление лёгких, на экзаменах получил средний балл «две целых семь девятых» и был оставлен на второй год в 6-м классе[30].

27 июня 1863 года Николай Миклуха подал заявление о выходе из гимназии[30]. Родственники, в первую очередь М. Н. Миклуха, а вслед за ними биографы утверждали, что он был исключён по политическим мотивам[31]. Уйдя из гимназии, Николай думал о поступлении в Академию художеств, но его мягко отговорила мать. 24 сентября 1863 года Н. Миклуха воспользовался возможностью поступления в университет вольнослушателем, без окончания гимназического курса, и подал прошение о зачислении на физико-математический факультет[32]. 17-летний вольнослушатель усердно занимался естественными науками; 3 февраля 1864 года он подал прошение о праве посещать курс физиологии[33].

26 февраля 1864 года в университете началась сходка, вызванная обвинением в доносительстве на товарищей одного из студентов. С 27 февраля студенты стали критиковать университетские порядки и требовали отставки инспектора; в этот день Николай Миклуха пытался провести в университет своего гимназического товарища Суфщинского. Это стало причиной того, что вольнослушателю Миклухе было запрещено посещать университет, причём в донесении инспектора Н. Озерецкого говорилось, что он и ранее неоднократно нарушал правила и университетский устав[34].

В предсмертной автобиографии 1887 года Миклухо-Маклай утверждал, что был исключён без права поступления в русские университеты[2]. Эту версию некритически восприняли практически все биографы конца XIX — первой четверти ХХ века, но в 1923 году её подверг сомнению Д. Н. Анучин[35]. Тем не менее, по политическим мотивам, в советской литературе данная версия возобладала. Только в 1983 году в статье Б. Н. Комиссарова была восстановлена последовательность событий февраля 1864 года и их истинные последствия. Как вольнослушателя, Н. Миклуху не могли исключить без права поступления, поскольку это было высшей мерой наказания для студента, решение о которой выносил университетский суд, а затем она утверждалась попечителем учебного округа. Запрет на вход в университет, применявшийся к вольнослушателям, даже не сопровождался особой бюрократической процедурой[36].

Определению дальнейшего пути Н. Миклухи способствовал его бывший домашний учитель В. Миклашевский, который посоветовал ему поступать в Гейдельбергский университет. Как и в других немецких университетах, российским подданным не было необходимости предъявлять при этом документы об образовании[37]. Мать согласилась с доводами Миклашевского и, несмотря на тяжёлое материальное положение семьи, решила отправить сына в Германию. Главной проблемой стало при этом получение заграничного паспорта, поскольку молодёжи документы выдавали неохотно в связи с Польским восстанием. Однако в марте 1864 года Н. Миклуха заболел воспалением лёгких, усугублённым плевритом, и, после освидетельствования девятью врачами в полицейском участке, по ходатайству матери получил искомый паспорт. 21 апреля 1864 года Николай выехал в Германию[38].

Годы учения

Гейдельберг и Лейпциг

Русское университетское землячество в Гейдельберге насчитывало около 130 человек (всего в городе тогда было 15 тыс. жителей и около 3000 студентов, из которых до 500 иностранцев)[39]. Русские студенты имели свободный доступ к бесцензурной прессе на родном языке, а с 1863 года — начала Польского восстания — раскололись на две противоборствующие группировки. 18-летний Н. Миклуха встал на сторону группировки «герценистов», выступавших в поддержку восставших поляков. М. Н. Миклуха в материалах к биографии брата писал, что Николай в те годы разделял некоторые взгляды Базарова — героя тургеневского романа «Отцы и дети»[40]. В этом его поддерживал бывший учитель — поляк по национальности — Миклашевский, который познакомил его с польскими студентами, Николай даже попытался изучать польский язык. Этому решительно воспротивилась мать (наполовину полька), которая писала ему: «Да зачем тебе этот язык, лучше английский…», и всячески призывала сына получить инженерную специальность[40].

В Гейдельберге Н. Миклуха записался на курсы лекций по геометрии и тригонометрии, а также прослушал курсы политической экономии, новейшей истории, государства и права, вызвав упрёки со стороны матери[40]. Материальные условия его были плачевны — денег, высылаемых из Петербурга, едва хватало на плату за обучение и квартиру; товарищи Миклухи по университету единодушны в том, что он сильно нуждался. Из-за опасений полицейских преследований в России, по совету матери в первые каникулы Миклуха отправился в Шварцвальд, чтобы дополнительно поправить здоровье[41]. Из его автобиографии известно, что в зимний семестр 1864/1865 учебного года он изучал в Гейдельберге физику, химию, геологию, философию, уголовное и гражданское право[2]. Судя по выпискам из книг и сохранившимся конспектам лекций, Н. Миклуха увлёкся в Гейдельберге утопическим социализмом, особенно Оуэном и Сен-Симоном, а также идеями Чернышевского, роман которого «Что делать?» привёз с собой из Петербурга[42]. Вести о гражданской казни Чернышевского потрясли Николая, он попросил мать прислать ему фотографический портрет писателя, который перерисовал. Однако разгром демократического движения 1860-х годов привёл к тому, что русское студенчество за границей раскололось. Умеренные вернулись в Россию и поступили на гражданскую службу, радикалы перебирались в Швейцарию, поскольку в Великом герцогстве Баденском усилилась полицейская реакция. К 1866 году в Гейдельберге почти не осталось русских студентов[43].

Летний семестр 1865 года Н. Миклуха провёл в Лейпцигском университете, где поступил на камеральный факультет, готовивший специалистов для работы управляющими в сельском хозяйстве, лесоводстве и др. На факультет Миклуху зачислили 19 апреля 1865 года, он прослушал четыре курса: физической географии; теории национальной экономии, сравнительной статистики и государствоведения Германии; истории греческой философии; учения о костях и сухожилиях. По мнению Д. Д. Тумаркина, поступив по желанию матери на «прикладной» факультет, он продолжал «зондировать» разные науки[44]. В октябре 1865 года Николай переехал в Йену, которая привлекла его как дешевизной, так и тем, что местный университет стал центром пропаганды дарвинизма в Германии[44].

Йена

Судя по сохранившимся документам, 19 октября 1865 года Николай фон Миклухо (как он себя назвал и подписывался в документах) подал заявление на медицинский факультет Йенского университета; матери он писал об этом с осторожностью[45]. Помимо медицинских курсов, Николай оплатил также лекции по основам сельского хозяйства, астрономии и телеграфии, но в дальнейшем перестал отвлекаться и три года занимался профильными предметами[46]. Наставниками Миклухи в Йенском университете стали Карл Гегенбаур и Эрнст Геккель, особенно последний. Уже в письмах, датированных мартом 1866 года, Геккель называет Миклуху «своим усердным и полезным помощником». Хотя работа ассистента не оплачивалась, но она давала много полезного опыта: Николай готовил для лекций Геккеля наглядные пособия и препараты, изготавливал для него таблицы и рисовал данные микроскопических наблюдений. Из-за усиленных занятий с микроскопом в марте 1866 года Миклуха заработал «лёгкий паралич левой половины лица», причём Геккель навещал его в больнице и писал родителям, что должен заботиться о русском студенте, у которого нет в Германии никого[47].

Студентов из России в Йене было не более 20—30 человек, они не составляли землячества. Николай почти не общался с ними, поглощённый научными занятиями, но подружился с князем Александром Александровичем Мещерским[48], в своё время — тоже заключённым Петропавловской крепости. С лета 1866 года они снимали комнаты в доме пекаря Хуфельдта[49].

К 1865 году относятся первые свидетельства романтических устремлений будущего учёного — Николай Миклуха освоил тогдашний немецкий обычай знакомиться с девицами по переписке (объявления от желающих печатались в газетах); переписка могла привести и к очному знакомству и даже заключению брака. Первичной целью для него, видимо, было совершенствование в немецком эпистолярном жанре. Сохранились несколько образчиков подобных писем, причём Николай писал в ироническом тоне и даже с чувством превосходства[50]. В 1868 году Миклуха познакомился с Аурелией Гильдебранд — дочерью профессора статистики, наставника А. Мещерского. Аурелия была образованной девушкой, свободно владела французским и изучала русский язык, играла на фортепиано. Её переписка с Миклухой не сохранилась, но в Москве были найдены 32 письма к А. Мещерскому, в которых отношения с Николаем занимают много места[51]. Во время клинической практики, по свидетельству брата — М. Миклухи и датского литературного критика Г. Брандеса, вспыхнул роман между Николаем и его пациенткой, которая перед смертью завещала ему свой череп. Николай сделал из него настольную лампу, причём череп был поставлен на локтевые кости, фитиль был установлен на своде черепа, а над ним был сооружён зелёный абажур. Лампа эта существовала ещё в 1887 году и, по словам Н. Н. Миклухо-Маклая, использовалась им во всех экспедициях[52].

Экспедиция на Канарские острова

В марте 1866 года научный руководитель Николая Э. Геккель закончил монографию «Общая морфология организмов» и, испытывая усталость от кабинетной работы, решил совершить поездку на Сицилию для изучения средиземноморской морской фауны. В команду он пригласил приват-доцента Рихарда Грефа из Бонна и двух своих студентов — Германа Фоля и Николая Миклуху. Экспедиция едва не была сорвана из-за начала австро-прусской войны, в которой герцогство Саксен-Веймар-Айзенах участвовало на стороне Пруссии. После окончания войны началась эпидемия холеры в Южной Европе, из-за чего было прервано пароходное сообщение и закрыты границы. В частности, власти Мессины, которая была целью Геккеля, оповестили, что будут обстреливать любое судно, которое приблизится к гавани[53]. Маршрут поездки пришлось менять.

В конце октября 1866 года Фоль и Миклуха поездом отбыли в Бордо, а оттуда морем — в Лиссабон. Благодаря рисунку Николая известно, что они побывали и в Синтре; Геккель с Грефом добирались в Лиссабон через Англию, где собирались познакомиться с Томасом Гексли и самим Дарвином. Знакомство состоялось, особенно любезным оказался Гексли. Только 15 ноября участники экспедиции отплыли на Мадейру: Геккель предполагал провести там первичное ознакомление с пелагической и литоральной фауной Атлантики, а затем отправиться на Канары. Оказалось, однако, что сообщение с островами прервано из-за холеры[54]. Путешественников выручил прусский фрегат «Ниоба», совершавший учебное плавание; его командир был племянником профессора ботаники Йенского университета. Пробыв в Фуншале всего два дня, путешественники были доставлены в Санта-Крус на о. Тенерифе 22 ноября[55].

9 декабря команда высадилась в гавани Арресифе на о. Лансароте, причём из-за шторма плавание вместо 30 часов продлилось 4 суток. В гавани развернулась бурная деятельность: сачками собирались медузы, рачки и радиолярии, обитавшие в поверхностном слое воды, а сеть служила для добычи образцов придонной фауны[56]. Студент фон Миклухо изучал морские губки и в результате обнаружил новый вид известковой губки, назвав её Guancha blanca в честь коренных обитателей островов. Образцы изучаемых рыб чаще всего покупались у рыбаков на базаре, в результате Н. Миклуха собрал данные по плавательным пузырям рыб и мозгу акул[57].

Местные жители настороженно отнеслись к немецким зоологам, считая их не то прусскими шпионами, не то колдунами. Последний слух привёл к тому, что к Геккелю регулярно обращались с просьбами об исцелении и предсказании будущего. Арендованный членами команды дом кишел насекомыми и крысами; Геккель подсчитал, что только в январе 1867 года убил более 6000 блох. Было решено сворачивать работу и возвращаться в Европу, но это можно было сделать только через Марокко[58]. 2 марта на английском пароходе Геккель и Греф добрались до Марокко, далее провели две недели в Альхесирасе, изучая морскую фауну. На поезде они добрались до Парижа, где осмотрели Всемирную выставку, после чего вернулись в Йену[59].

Миклуха и Фоль решились объехать султанат Марокко: купив арабские костюмы и наняв проводника-переводчика, с караваном они добрались до Марракеша, где Николай особенно интересовался бытом и жизнью берберов. Далее путешественники поехали в Андалусию. Прибыв в Мадрид, Николай пожелал пожить в цыганском таборе, но не сообщал подробностей[60]. Геккель пометил на одном из писем Миклухи, что в Мадриде он сильно заболел. В Йену Николай вернулся через Париж в начале мая 1867 года[61].

Выбор жизненного призвания

Вернувшись в Йену, Миклуха вновь стал ассистентом Геккеля, но у него выросла самооценка. Перед началом зимнего семестра 1867/1868 годов он, взяв рекомендательные письма Геккеля и Гегенбауэра, совершил поездку по крупнейшим зоологическим коллекциям европейских музеев. Дневников он тогда не вёл, но из отрывочных упоминаний в его научных статьях известно, что он побывал в Дании, Норвегии, Швеции и Франции[62][63]. 6 июля 1867 года в редакцию «Йенского журнала медицины и естествознания» поступила первая статья учёного, посвящённая рудиментам плавательного пузыря у селахий. Примечательно, что она была подписана «Миклухо-Маклай»[11].

В 1868 году Миклухо-Маклай закончил медицинский факультет Йенского университета; поскольку он не собирался становиться практикующим врачом, то отказался от сдачи государственных экзаменов. Продолжая ассистировать Геккелю, он занялся разработкой двух параллельных тем: морфологии губок и эволюции нервной системы животных. Летом 1868 года вышла его вторая статья — «Материалы к познанию губок», в которой описывался новый вид, открытый в Арресифе[64]. В июле 1868 года Миклухо-Маклай написал свою третью статью — «К сравнительной анатомии мозга», основанную на собственных полевых материалах по мозгу акул. Здесь он впервые обратился к теоретическим вопросам и критиковал тогдашнего авторитета в нейрофизиологии — академика Карла Бэра. В статье Николай Николаевич кратко изложил своё понимание механизма эволюции, в отличие от своих учителей Дарвина и Геккеля — апологетов борьбы за существования, считая её дифференциацией, то есть переходом от исходной формы к иным формам, не обязательно высшим. К. Бэр, судя по переписке, весьма одобрительно отнёсся к идеям молодого учёного[65]. Впрочем, основные её тезисы, как касающиеся дифференциации, так и роли в ней участков мозга рыб, так и не удержались в науке.

В апреле 1868 года Николай посетил Готу, где его особенно привлекла редакция географического журнала А. Петерманна: молодой учёный интересовался перспективными направлениями географических исследований, особенно в малоизвестных регионах мира, где возможны крупные открытия[66]. У Петерманна он узнал о готовящейся первой германской полярной экспедиции и даже хотел принять в ней участие, но получил отказ[67]. Также отказом ответил Миклухе шведский полярный исследователь Адольф Норденшёльд[68]. Получив отказ, учёный решил совершить путешествие на Сицилию, на которую так и не попал с Геккелем в 1866 году. Решение об этом было принято сразу после публикации статьи «К сравнительной анатомии мозга», но к тому времени у Миклухо-Маклая не было денег даже чтобы оплатить долги по жилью. В июле и августе он бомбардировал письмами брата Сергея, прося повлиять на мать, жалуясь на нездоровье и безденежье[69].

Экспедиция в Италию

Инициатором поездки на Сицилию в 1868 году был Антон Дорн — зоолог-дарвинист, ученик Геккеля, уже имевший полевой опыт на Балтике и Северном море. Летом 1868 года он стал приват-доцентом Йенского университета и мог отправиться в путь не раньше октября. У Миклухо-Маклая к тому времени долг составлял 463 талера (около 400 рублей серебром), поэтому пришлось бежать от кредиторов, а свои финансовые дела Николай попросил вести студента К. Модзалевского[70].

Весь сентябрь 1868 года Миклухо-Маклай провёл в Италии как турист, переезжая из города в город. Геккелю он писал, что провёл 10 дней в Венеции, 2 дня во Флоренции, полдня в Пизе, 2½ дня в Виченце, 5 дней в Риме, 8 дней в Неаполе, где поднялся на Везувий, побывал на Капри, в Сорренто и так далее. Не была забыта и наука: Николай в Венеции встретил спонгиолога Джакомо Нардо, который рекомендовал его на съезд естествоиспытателей в Виченце. Впрочем, в письме Геккелю от 2 октября говорилось, что съезд большей частью свёлся к посещению окрестных вилл, а все его участники имели свободный доступ в театр[71].

2 октября Миклухо-Маклай прибыл в Мессину, где снял комнату в третьеразрядном отеле. Вскоре ему удалось обнаружить новый вид известковых губок, который он назвал в честь учителя Astrospongia Heckelii[72]. Дорн приехал в середине октября; не стеснённый в средствах, он снял несколько комнат в Палаццо Витале и великодушно поселил Николая у себя, видя его материальное положение. Во дворце была оборудована полевая лаборатория, где Дорн занимался ракообразными, а Миклухо-Маклай — по двум своим главным темам: морфологии губок и анатомии мозга рыб. Дорн соорудил в лаборатории аквариум с проточной водой и впервые проследил цикл возникновения лангуста из личинки[73].

В Мессине Миклухо-Маклай познакомился с Егором Ивановичем Барановским (1821—1914), бывшим саратовским губернатором, подавшим в отставку в 1863 году в знак протеста против мер по подавлению Польского восстания. В дом Барановских Николай ввёл и Дорна, в 1874 году старшая дочь, Мария Барановская, вышла замуж за немецкого биолога. Учёные в январе 1869 года совершили подъём на Этну, но, не достигнув всего 300 метров до кратера, сорвались с ледяного поля, причём Дорн довольно сильно ушибся[74].

В феврале 1869 года Миклухо-Маклай узнал из газет о завершении строительства Суэцкого канала. Он немедленно загорелся идеей изучить морскую фауну Красного моря, в те времена практически неизвестную. Кроме того, он решил воспользоваться последней возможностью описать фауну Красного моря до того, как она начнет подвергаться воздействию средиземноморской фауны. Планам мешало хроническое безденежье: Николай рассчитал, что минимально необходимая ему сумма составит 500 рублей. Поскольку мать неодобрительно относилась к занятиям наукой, он вновь писал брату Сергею. Наконец в начале марта Е. С. Миклуха прислала 1000 франков, что соответствовало 300 рублям[75]. 12 марта 1869 года Николай отплыл в Александрию[76].

Экспедиция на Красное море

Прибыв в Каир, Миклухо-Маклай разработал план биологических станций, одной из них была Джидда. Время для работы было выбрано крайне неудачно: визит в Джидду совпал с месяцем зуль-хиджа по мусульманскому календарю, на который приходится большой хадж: в 1869 году он падал на 15 марта — 13 апреля. Тем не менее Николай выучил несколько арабских слов, обрил голову и купил бурнус, для вида даже исполнял мусульманские религиозные обряды; впрочем, обмануть никого не удалось[77].

22 марта Миклухо-Маклай покинул Каир, направившись в Суэц. Там он испытал первый приступ малярии — болезни, которая будет преследовать его всю жизнь. Судя по инкубационному периоду, заразился он ещё на Сицилии, где в те времена болезнь была широко распространена. Пришлось просить у Дорна дополнительно 500 франков[78]. Далее на египетском пароходе Николай отправился в Джидду, где провёл 18 дней. Он поселился в доме французского коммерсанта, на которого произвел впечатление научный энтузиазм молодого человека[79]. Наняв лодочника, Миклухо-Маклай ежедневно выезжал на коралловые рифы. Закончив исследования, он отправился в Массауа, а оттуда — в Суакин. Условия для исследований оказались тяжелы: жара даже ночью не опускалась ниже +35 °С, чаще всего не было жилья, приступы малярии не прекращались, а от пыли пустыни развился сильный конъюнктивит. С большим трудом Николай вернулся в Суэц, собрав, тем не менее, коллекцию роговых, кремнёвых и известковых губок, хранящуюся ныне в Зоологическом музее РАН[80]. Из Александрии он отправился в Россию на пароходе «Эльбрус». Пробыв на рейде Стамбула трое суток, пароход в начале июня 1869 года прибыл в Одессу. После пятилетнего отсутствия Николай Николаевич Миклухо-Маклай вернулся в Россию[81].

По мнению Д. Д. Тумаркина, путешествие Миклухо-Маклая на Красное море сыграло важную роль в судьбе учёного. Здесь проявились характерные особенности его деятельности: склонность работать в одиночку, предпочтение стационарных методов исследования. Он стал превращаться в натуралиста широкого профиля, который в итоге придёт к проблеме деятельности человека и проявлений его культуры в рамках географической среды[82].

Первая экспедиция на Новую Гвинею

Подготовка экспедиции

Ко времени возвращения Н. Н. Миклухо-Маклая в Россию материальное положение семьи Миклух несколько улучшилось: пароходное общество «Самолёт» стало выплачивать дивиденды по акциям. Получив денежный перевод от матери, Николай из Одессы долгим кружным путём отправился в Саратов, вблизи от которого располагалось имение родственников. Близ Самары он слёг с тяжелыми малярийными приступами; не менее тяжёлым было моральное положение учёного — он отвык от России, и его раздражала окружающая действительность и люди, на что он жаловался в письмах к Дорну[83]. Не дождавшись матери и сестры, Николай выехал в Москву, где вновь повторились малярийные приступы, сопровождавшиеся бредом и обмороками. В августе он всё-таки добрался до Саратова, где благодаря заботам родных несколько оправился. По мнению Д. Д. Тумаркина, в Москве или Саратове учёный попал в руки квалифицированного врача, который прописал ему приём хинина, смягчающего приступы болезни и обеспечивающего длительные периоды ремиссии. Хинин впервые упоминается в дневниках и письмах Н. Н. Миклухо-Маклая в октябре 1870 года, но в контексте, указывающем на длительный его приём[84].

Прожив месяц под Саратовом, Миклухо-Маклай отбыл в Москву на Второй съезд русских естествоиспытателей, проходивший с 1 по 11 сентября 1869 года. Он записался на секцию зоологии и сравнительной анатомии, на которой были представлены 69 докладов. Два из них принадлежали Миклуха-Маклаю (в таком написании его фамилия значится в списке участников). В первом речь шла о развитии мозга у химеры, во втором — о подготовке к созданию зоологической станции, на основе материалов, собранных с Дорном в Мессине[85]. В последний день съезда было принято специальное постановление об основании двух биологических морских станций — в Севастополе и Сухуме, причём Севастопольская была открыта уже в 1871 году[86].

После съезда Миклухо-Маклай отправился в Петербург, где был нанят академиком Брандтом для обработки и публикации коллекций губок, собранных К. М. Бэром и А. Ф. Миддендорфом. Учёный быстро справился с этим заданием и опубликовал два сообщения на немецком языке в изданиях Петербургской академии наук[87]. Это способствовало принятию его в ряды Русского географического общества (РГО), уже 5 октября Миклухо-Маклай выступил на совместном заседании физической и математической секций РГО с докладом о путешествии на Красное море[88]. В те же октябрьские дни учёный встретился с князем Кропоткиным, который в «Записках революционера» описал его как «маленького нервного человека, постоянно страдающего лихорадкой»[89]. Кропоткин в то время был одним из разработчиков проекта большой полярной экспедиции, но перспективы её финансирования были туманны. Видимо, это побудило Миклухо-Маклая 8 октября представить в РГО собственный проект экспедиции на Тихий океан[90]. Одобренный Ф. Остен-Сакеном, проект был представлен президенту РГО П. П. Семёнову, но встретил противодействие вице-президента графа Литке. Совет РГО, собравшийся 28 октября 1869 года, постановил «принять план г-на Маклая, включающий не только исследования животных, но и антрополого-этнографические наблюдения». Было решено обратиться в Морское министерство, чтобы доставить его в Тихий океан и обратно на военном судне[91].

После доклада Миклухо-Маклай сразу уехал в Йену готовить монографию об эволюции мозга у рыб. В городе он поселился у профессора Гильдебранда, дочь которого Аурелия питала к русскому учёному романтические чувства[92]. Параллельно с подготовкой монографии «Материалы по сравнительной неврологии позвоночных» он штудировал литературу об Австралии и Океании. Наибольший интерес вызвала статья А. Петерманна «Новая Гвинея. Немецкие призывы от антиподов», вышедшая в ноябре 1869 года. В феврале 1870 года Миклухо-Маклай писал Остен-Сакену, что намерен остаться на островах южной части Тихого океана по крайней мере на 3—4 года. Несмотря на опасения РГО, Совет Общества 11 мая 1870 года планы Миклухо-Маклая одобрил и назначил ему пособие в размере 1200 руб[93]. 21 мая морской министр адмирал Краббе сообщил, что получено Высочайшее разрешение принять Миклухо-Маклая на корвет «Витязь», но «без производства довольствия от морского ведомства». Отправление экспедиции назначалось на сентябрь[94].

Из Йены Миклухо-Маклай совершил поездку в Готу, где общался с Петерманном, не раскрывая, однако, своих планов. 11 марта состоялась встреча, прямо не связанная с делами: Николай узнал, что в Веймаре находятся И. С. Тургенев и Полина Виардо. Сестре Ольге он писал: «Мы довольно скоро и хорошо сошлись. Жаль, что я по уши сижу за работой, чаще бы ездил в Веймар»[95]. Контакты — очные и заочные — Миклухо-Маклая с писателем продолжались до самой смерти Тургенева в 1883 году[96].

В материальном отношении Миклухо-Маклай по-прежнему полностью зависел от матери, с которой предпочитал в тот период общаться через сестру Ольгу. Сдав в набор книгу, в апреле 1870 года учёный решил поехать в Лондон для консультаций со специалистами и закупки научного оборудования. Наделав в Йене долгов, на последние деньги Николай выехал в Лейден, где получил чек от матери с письмом, в котором заявлялось, что он больше не может ни на что рассчитывать[97]. В Лондоне он провёл не более недели, но успел сделать многое — в первую очередь лично познакомился с Томасом Гексли. Гексли заочно знал Миклухо-Маклая по письмам Геккеля и Дорна и встретил русского учёного с радушием. Гексли поделился воспоминаниями о своём путешествии в Австралию и Новую Гвинею в 1846—1850 годах, а также дал рекомендацию для приёма в Адмиралтействе. Миклухо-Маклай был представлен президенту Королевского географического общества — сэру Мэрчисону, который пообещал выправить ему рекомендательное письмо ко всем английским консулам на островах Тихого океана, но это оказалось невозможным[98]. Не удалось закупить никакого оборудования в связи с британской дороговизной. 30 апреля Николай срочно покинул Лондон из-за обострения малярии и вернулся в Йену через Брюссель[99]. Он не мог выехать в Россию из-за безденежья, и только 24 мая Екатерина Семёновна Миклуха в очередной раз прислала ему перевод[100]. Познакомившись в Берлине с Рудольфом Вирховым и оставив в Лейпциге вторую часть монографии для опубликования, Миклухо-Маклай 17 июля 1870 года отплыл из Штеттина в Петербург[101].

Перед отплытием

Главной проблемой для Миклухо-Маклая перед отправлением в Южные моря стало то, что Морское ведомство не собиралось ради него менять маршрут «Витязя», следовательно, ему предстояло добираться в Новую Гвинею самостоятельно из Батавии. Субсидии РГО в 1200 руб. было заведомо недостаточно: сам учёный оценивал бюджет своей экспедиции минимум в 5000 руб. В этой ситуации он вновь обратился к матери с просьбой продать полагающуюся ему в счёт наследства долю акций компании «Самолёт». Е. С. Миклуха мягко отказала, поскольку по совету брата — отставного артиллериста С. С. Беккера — изыскивала средства для покупки имения; С. Беккер к тому времени несколько лет подыскивал подходящее хозяйство, которое можно было бы купить в рассрочку[102]. Учёный пытался одалживать деньги у знакомых, наконец передал в Зоологический музей свои коллекции губок, но с условием компенсации расходов на «собирание, хранение и провоз этих коллекций», которые оценил в 300 руб[103]. Некоторые члены РГО снабдили его безвозмездно оборудованием: М. А. Рыкачёв выдал ему новейший анероид, вице-адмирал С. Зелёной — термометр для глубоководных измерений, но всего это было также недостаточно[104]. Академик Семёнов сумел заинтересовать предприятием Миклухо-Маклая известную меценатку — великую княгиню Елену Павловну[105]. Миклухо-Маклай получил приглашение в Ораниенбаум, разместившись там с большим комфортом, и сумел завязать полезные знакомства. В результате удалось добиться изменения маршрута «Витязя», о чём Миклухо-Маклай сообщал письмом от 6 октября 1870 года[106].

19 октября 1870 года Миклухо-Маклай выступил на общем собрании РГО, сообщив, что планирует экспедицию продолжительностью в 7 или 8 лет, но программа была довольно неопределённой, хотя и очень амбициозной. У части присутствующих вообще возникло недоумение, поскольку исследования тропических островов казались ненужными для России[Прим 2]. Однако по уставу РГО одобрения планов общим собранием не требовалось. Вскоре учёный получил открытое рекомендательное письмо для всех русских консулов в портах и на островах Тихого океана, а Министерство внутренних дел Российской империи прислало РГО заграничный паспорт на имя «дворянина Миклухо-Маклая, командированного с учёной целью». Так была легализована двойная фамилия исследователя[108].

29 октября «Витязь» навестил великий князь Константин Николаевич, который долго беседовал с Миклухо-Маклаем. Было решено, что через год после высадки русское военное судно посетит Новую Гвинею; в случае, если исследователя не будет в живых, оно должно было забрать рукописи, упакованные в герметические цилиндры[109]. В день отплытия — 8 ноября 1870 года — 24-летний Миклухо-Маклай отправил письма князю Мещерскому и матери. Последнее гласило:До свидания или прощайте. Держите обещания ваши, как я свои[103]

Плавание до Новой Гвинеи

После отплытия из Кронштадта «Витязь» 14 ноября пришёл в Копенгаген. По согласованию с командиром корвета П. Назимовым Миклухо-Маклай сошёл на берег, с 17 ноября по 4 декабря совершив европейскую поездку через Гамбург, Берлин, Йену, Готу, Гаагу до Остенде, а оттуда паромом добрался до Плимута, где базировался «Витязь»[110][111]. В поездке он закупал необходимое ему оборудование (счета посылались князю Мещерскому), установил связи в нидерландском министерстве колоний. Во время краткого пребывания в Лондоне Миклухо-Маклай познакомился с Альфредом Уоллесом — учёным, параллельно с Дарвином предложившим теорию естественного отбора. Именно в разговоре с ним Миклухо-Маклай заявил, что он сможет что-либо узнать о туземцах только тогда, когда поселится среди них и станет одним из них[112].

Покинув Англию, в штормовую ночь 29 декабря 1870 года «Витязь» протаранил и потопил немецкий барк, захваченный французами, который шёл без бортовых огней. Пришлось идти в Фуншал для ремонта и эвакуации спасённых. Корвет зашёл туда 31 декабря и двинулся к островам Зелёного мыса, где простоял три недели. Миклухо-Маклай изучал на берегу губок и немедленно простудился[113].

В начале февраля корвет попал в экваториальную штилевую зону (командир берёг уголь и шёл под парусами). 3 февраля Миклухо-Маклай провёл эксперимент с измерениями температуры океанской воды на большой глубине. Эксперимент продолжался три часа, за это время было достигнуто дно на глубине 1829 м (1000 морских саженей) и измерена температура воды +3,5 °С, в то время как на поверхности она составляла +27,56 °С. Уже в 1871 году учёный написал по этому поводу статью, опубликованную в «Известиях РГО»[114]. 7 февраля корвет пересёк экватор (в тот день Миклухо-Маклай препарировал мозг пойманной матросами голубой акулы), а утром 20 февраля прибыл в Рио-де-Жанейро[115]. В Бразилии Миклухо-Маклай сразу же устроился в городскую больницу, где имел возможность осмотреть несколько сот представителей чёрной расы обоего пола. Наиболее интересные с его точки зрения «образчики» он водил к фотографу, где запечатлевал без одежды «с трёх сторон и в пяти положениях»[116]. Судьба этого антропологического фотоархива неизвестна.

9 марта 1871 года плавание продолжилось, 1 апреля «Витязь» вошёл в Магелланов пролив. Через три дня они пришли в Пунта-Аренас. Хотя резкий переход от тропиков Бразилии к холодам Патагонии привёл к болезни Миклухо-Маклая, он усердно изучал и зарисовывал патагонцев[117]. 11 апреля «Витязь» продолжил путь и 16 апреля вышел в Тихий океан и направился на север вдоль побережья Чили[118]. В начале мая команда добралась в Вальпараисо, где Назимов простоял месяц, ожидая инструкций из Петербурга. Часть из них касалась Миклухо-Маклая, который просил, чтобы до высадки в Новой Гвинее корвет зашёл в Австралию. Для изучения индейцев учёный поехал в Талькауано, где приобрёл у начальника местной тюрьмы более 200 карточек арестантов с фотографиями и описанием преступлений: он считал, что сможет установить связь между характером и формой черепа. Эти материалы также до сих пор не обнаружены[119].

В конце мая из Петербурга подтвердили заход на Новую Гвинею, но запретили посещение Австралии. Это ставило Миклухо-Маклая в крайне неудобное положение: деньги, полученные от РГО, он перевёл в банки Сиднея и Мельбурна, а кроме того, рассчитывал приобрести товары для мены с папуасами и нанять двух слуг. Теперь оставалось сделать это на пути к Новой Гвинее. 2 июня 1871 года «Витязь» вышел в море[120].

Курс к Новой Гвинее был проложен по кратчайшей дистанции. 24 июня «Витязь» подошёл к острову Пасхи и лёг в дрейф у западного побережья. Корвет посетил Жан Дютру-Борнье, арендовавший остров у правительства Чили, чтобы разводить там овец. Убедившись в масштабе катастрофы, постигшей остров с 1862 года[Прим 3], Назимов отказался от высадки и через два дня пошёл на остров Питкэрн, куда Миклухо-Маклай не высаживался, будучи больным[123]. 8 июля корвет прибыл на Мангареву, больной Миклухо-Маклай на четыре дня отправился на берег. Здесь он общался с туземцами, в том числе с эмигрировавшими рапануйцами, приобрёл каменный топор, барабан и подставку для жертвоприношений[124].

21 июля команда прибыла на Таити. Учёный под предлогом нездоровья снял домик в Папеэте, но вёл активный образ жизни. Судя по записной книжке, Миклухо-Маклай посетил католического епископа Жоссана (en) и королеву Помаре, ознакомился с жизнью на плантациях и был на приёме в честь иностранных моряков. Одна из плантаций принадлежала шотландцу Уильяму Стюарту, здесь учёный не только исследовал рабочих, привезённых со всевозможных островов, но и подружился с хозяином. Стюарт сбывал свою продукцию в Австралию и потому мог поставить необходимые продукты и товары по сиднейскому кредитиву. Здесь Миклухо-Маклай приобрёл дешёвый красный коленкор, ножи, иголки, мыло и т. п. на сумму около 300 долларов[125]. Краткие заметки этнографа, по сути, составили костяк очерка или статьи, так и не написанной. Особенное впечатление на Миклухо-Маклая произвели эротические танцы. Одновременно он получил в подарок от епископа Жоссана табличку кохау ронго-ронго и ещё одну, вероятно, купил у рапануйца, переселившегося на Таити или на Мангареву. Таблички ныне хранятся в МАЭ[126].

11 августа «Витязь» прибыл в Апиа, это был последний пункт, где Миклухо-Маклай мог снабдиться припасами и нанять слуг. Учёный встретился с предпринимателем Теодором Вебером, который заодно был германским консулом на Самоа. Открытое письмо немецкого правительства, предписывающее оказывать Николаю Николаевичу безвозмездные услуги, произвело впечатление. Вебер подыскал двух слуг: шведского матроса Ольсена (Миклухо-Маклай называл его «Ульсон») и юношу с острова Ниуэ по кличке Бой (англ. Boy)[127]. Не оставлял учёный и научных исследований, на Самоа особенно заинтересовавшись сексуальными обычаями местного населения[128]. Сделав по пути остановки на Ротуме и Новой Ирландии, 19 сентября 1871 года корабль достиг северо-восточного побережья Новой Гвинеи, войдя в Залив Астролябия (англ. Astrolabe Bay).

Первое пребывание на берегу Маклая

20 сентября 1871 года «Витязь» встал на якорную стоянку примерно в 140 м от берега. Вскоре появились папуасы; их допустили на борт корвета, но после мирной встречи командир распорядился дать артиллерийский салют: перепуганные папуасы бросили подарки и поспешно ретировались. Миклухо-Маклай, отказавшись от охраны, с Ульсоном и Боем высадился на берегу и посетил деревню, всё население которой сбежало в джунгли. Самым смелым оказался папуас по имени Туй (в произношении, зафиксированном Д. Д. Тумаркиным в 1977 году, — Тойя). Именно Туй стал в дальнейшем главным посредником Миклухо-Маклая при общении с обитателями прибрежных деревень[129].

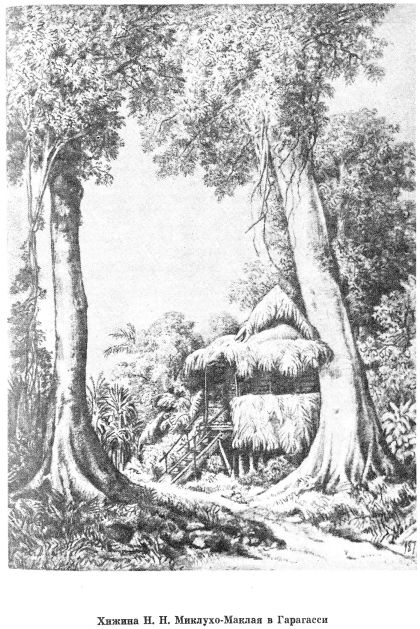

Назимов предупредил, что сможет простоять не более недели, поэтому Миклухо-Маклай при помощи Туя выбрал для стационарной базы небольшой мыс Гарагаси, где была сооружена хижина для учёного (размером 7 × 14 футов), а в шалаше, принадлежащем Тую, устроили кухню. По настоянию командира «Витязя» площадка 70 × 70 м была заминирована, но сведения, применялись ли Миклухо-Маклаем мины, противоречат друг другу и непроверяемы[130]. Из продуктов у Николая Николаевича было два пуда риса, чилийские бобы, сушёное мясо и банка пищевого жира. Назимов заставил Миклухо-Маклая взять дневное довольствие команды — то есть дневной запас провианта на 300 человек, но Николай Николаевич отказался брать запас безвозмездно. 27 сентября «Витязь» покинул залив[131].

Первый месяц на Новой Гвинее прошёл довольно напряжённо. Миклухо-Маклай пришёл к выводу, что его визиты чрезмерно беспокоят островитян и ограничился только контактами с туземцами, навещавшими его на мысе Гарагаси. Поскольку он плохо знал язык и обычаи, то первое время ограничивался метеорологическими и зооботаническими исследованиями. Уже 11 октября его свалил первый «пароксизм» лихорадки, повторные приступы продолжались во всё время пребывания учёного в Заливе Астролябии. Постоянно болели слуги, особенно плохо было Бою, у которого Миклухо-Маклай диагностировал «опухоль лимфатических желёз в паху». Проведённая операция не помогла, 13 декабря мальчик умер. Миклухо-Маклай при этом вспомнил данное профессору Гегенбауэру обещание добыть препарат гортани чернокожего человека с языком и всей мускулатурой, который он и приготовил, несмотря на опасность положения. Тело Боя было захоронено в море, а папуасам исследователь внушил, что юноша «улетел в Россию»[132].

К новому, 1872 году авторитет Миклухо-Маклая среди местного населения вырос, и 11 января он впервые получил приглашение в деревню Бонгу. Произошёл обмен подарками, но жён и детей новогвинейцы от учёного по-прежнему прятали. В феврале 1872 года Николаю Николаевичу удалось излечить Туя от тяжёлого ранения (на него упало дерево, рана на голове загноилась), после чего учёный был принят в деревне, Туй представил ему жену и детей; мнение о европейце как о злом духе было значительно поколеблено[133]. Символическое включение этнографа в местный социум состоялось 2 марта на ночной церемонии, в которой участвовали мужчины трёх родственных деревень — Гумбу, Горенду и Бонгу. Художественное описание церемонии оставил сам Миклухо-Маклай в дневнике[134]. После этого учёный мог спокойно совершать дальние экскурсии по побережью и даже в горы. Наибольшую трудность создавал языковой барьер: к концу своего первого пребывания на Новой Гвинее учёный владел примерно 350 словами местного языка бонгу, а в окрестностях бытовали не менее 15 языков. Зачастую для того, чтобы выяснить значения самых обиходных слов, у Миклухо-Маклая уходили месяцы[135].

Исследованные территории, берега залива Астролябия и часть побережья к востоку от него до мыса Хуон, Миклухо-Маклай назвал своим именем — «Берег Миклухо-Маклая», определив его географические границы следующим образом: от мыса Кроазиль на западе до мыса Короля Вильяма на востоке, от берега моря на северо-востоке до горного хребта Мана Боро-Боро на юго-западе.

Я таким образом называю берег Новой Гвинеи вокруг Астролаб-Бай и бухты с архипелагом Довольных Людей по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов[136].

19 декабря 1872 года в Залив Астролябии вошёл паровой клипер «Изумруд». К тому времени Миклухо-Маклая считали погибшим, о чём даже была напечатана заметка в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 6 (18) июля[137]. Состояние здоровья и невозможность нормально обработать научные материалы побудили Миклухо-Маклая покинуть (хотя бы временно) Новую Гвинею. После двухдневных проводов в прибрежных деревнях Николай Николаевич погрузился на борт «Изумруда», который 24 декабря на рассвете поднял якорь и направился к Молуккским островам[138]. Характерно, что после всего пяти дней пребывания в бухте Константина более половины команды заболели малярией[139].

«Человек с Луны»

Не вполне ясно, как мог возникнуть у новогвинейцев миф о том, будто Н. Н. Миклухо-Маклай прибыл к ним с Луны. Его так и называли — «каарам тамо», что означает «лунный человек» («каарам» — луна, «тамо» — человек). По мнению Н. А. Бутинова, учёный, плохо зная язык бонгу, допустил ошибку, когда перевёл папуасское прозвище как «человек с Луны». В действительности оно означает «человек с цветом кожи, похожим на свет луны», то есть отличный от папуасов с их тёмным цветом кожи. В языке бонгу при определении местожительства или происхождения человека на первое место всегда ставится слово «тамо», а после него (а не перед ним) название местности, например, «тамо Бонгу» — человек из деревни Бонгу, «тамо Русс» — человек из России, как часто называли самого Миклухо-Маклая. Правильное произношение понятия «человек с Луны» не «каарам тамо», а «тамо каарам». Кроме того, по поверьям папуасов, Луна — нечто очень маленькое, по размерам сопоставимое с кухонным горшком и явно непригодное для обитания каких-либо существ. Возможность совместить представление о Маклае как о добром духе — культурном герое и «белом папуасе» существовала в идее реинкарнации, свойственной папуасской религии. Таким образом, Маклай рассматривался как один из первопредков, например, Ротей, дух которого перенёсся в Россию[140][141].

Индонезия, Филиппины, Малакка. Второе путешествие на Новую Гвинею

Плавание на «Изумруде». Гонконг. Батавия

В январе 1873 года «Изумруд» прибыл на Тернате, где простоял 6 недель — до полного выздоровления экипажа. Судовой врач залечил Миклухо-Маклаю нарывы на ногах, и, хотя приступы малярии не оставляли его, он был весьма бодр[142]. За время стоянки он совершил поездки на Тидоре и северную часть Сулавеси — полуостров Минахаса. Дневниковых записей он не вёл, но сохранились около 30 рисунков, сделанных им на Тернате, Тидоре и Минахасе. На одном из них изображён воин в полном боевом снаряжении, которое учёный приобрёл (хранится в МАЭ). На Тернате Миклухо-Маклай окончил предварительный отчёт о Новой Гвинее для РГО[143]. Телеграмма о его благополучном возвращении была отправлена только 11 (23) февраля 1873 года из Сурабаи. 21 марта «Изумруд» прибыл в Манилу, где простоял 6 дней. В это время Миклухо-Маклай вспомнил об обещании, данном академику Бэру, — исследовать антропологические особенности негритосов аэта, обитавших близ Манилы в горах. Всё, увиденное в местах обитания аэта, живо напомнило о Новой Гвинее, поэтому исследователь отнёс их к папуасской расе[144].

В апреле команда отбыла в Гонконг, где Н. Н. Миклухо-Маклай впервые обратил внимание на свою известность, растиражированную английскими газетами. Он совершил поездку в Гуанчжоу, о чём писал матери[145]. В Гонконге антрополог заинтересовался феноменом наркомании и намеревался посетить опиекурильню, чтобы на собственном опыте испытать действие опиума. Врач-англичанин Клоус отговаривал Николая Николаевича от этого шага, но в итоге согласился присутствовать при эксперименте и записывать ощущения, сообщаемые ему Миклухо-Маклаем. Опыт проводился в Китайском клубе, имеющем кабинеты для курения. За три часа исследователь выкурил 27 трубок (суммарно — 7 г опиума), то есть дозу, значительно превышающую обычную для китайских курильщиков. Пройдя все фазы наркотического опьянения, учёный впал в прострацию, а следующие два дня испытывал головокружения и тяжесть в ногах. По результатам опыта Миклухо-Маклай в 1875 году опубликовал в Батавии статью на немецком языке «Опыт курения опиума (физиологическая заметка)»[146].

Из Гонконга Миклухо-Маклай связался с генерал-губернатором Нидерландской Ост-Индии Джеймсом Лаудоном (нидерл. James Loudon, 1824—1900), ходатайствуя об участии в голландской экспедиции на Новую Гвинею. Лаудон тут же сообщил, что учёный будет в экспедиции «самым желанным гостем». Решение было принято: в Батавии Николай Николаевич покинул борт «Изумруда»[147]. Лаудон предложил ему поселиться в летней губернаторской резиденции в Бейтензорге, расположенном к югу от Батавии. Судя по эпистолярному наследию, у Миклухо-Маклая завязался роман с женой губернатора Луизой Стюрс-Лаудон. Однако, несмотря на относительно мягкий климат Бейтензорга, малярия приняла для учёного новую, изнуряющую форму[148].

16 августа 1873 года в Батавии Миклухо-Маклай был избран иностранным членом-корреспондентом Королевского общества естествоиспытателей Нидерландской Ост-Индии. В Бейтензорге встретились Николай Николаевич и английский биолог Джон Гелтон, который под впечатлением личности русского учёного в 1874 году опубликовал в журнале «Nature» статью об исследованиях в Новой Гвинее. Перевод статьи Гелтона был опубликован в России в журнале «Знание» в 1874 году, а в сборнике «Природа» увидели свет «Антропологические заметки» самого Миклухо-Маклая в переводе с немецкого Д. Н. Анучина[149].

Финансовое положение учёного оставалось тяжёлым: у Лаудона он был вовсе избавлен от расходов, но будущее было неопределённым. Семья перестала с ним общаться после покупки имения в Малине и до самого возвращения в Россию в 1882 году. Однако нашёлся меценат — чиновник Министерства иностранных дел В. Л. Нарышкин, который через РГО перечислил Миклухо-Маклаю 2000 рублей. Это было весьма кстати, поскольку голландская экспедиция на Новую Гвинею сорвалась из-за начавшейся в это время Ачехской войны, вдобавок в ноябре 1873 года Николай Николаевич ощутил первые симптомы лихорадки денге[150].

Молуккские острова. Юго-запад Новой Гвинеи. Малакка

Покинув Бейтензорг, 15 декабря 1873 года Миклухо-Маклай начал дневник, который до конца поездки вёлся сравнительно аккуратно. Генерал-губернатор устроил путешественника на пароход «Король Вильгельм III». Во время плавания к Молуккским островам резко ухудшилось состояние здоровья учёного: участились приступы малярии и вновь проявилась незалеченная лихорадка денге. Учёный, однако, продолжил работу: 22 декабря на Сулавеси, в Макасаре он встретился с итальянским натуралистом Одоардо Беккари (1843—1920). 2 января 1874 года Миклухо-Маклай высадился на Амбоне — конечной цели своего плавания[151]. С Амбона Николай Николаевич написал князю Мещерскому, в письме подтвердив намерение во что бы то ни стало вернуться на Новую Гвинею. Самостоятельная экспедиция требовала существенно бо́льших расходов: найма судна и команды, закупки провианта и проч. Миклухо-Маклай просил похлопотать у РГО о присылке ему 2—3 тыс. рублей[152].

Наняв в Амбоне местных жителей-христиан, уже бывших на Новой Гвинее, 23 февраля 1874 года Миклухо-Маклай отправился на остров. Он писал Мещерскому:Отправляюсь, потому что если теперь не решусь, пожалуй, вторая экспедиция в Новую Гвинею никогда не удастся вследствие здоровья, которое уходит, и средств, которые всё более и более стесняют. Постараюсь вернуться, потому что главные результаты (этнологические) первого путешествия почти не разработаны мною, и никто это за меня сделать не сможет[153]

Главной целью плавания было сопоставление антропологического состава населения юго-западного побережья в сравнении с северо-восточным на Новой Гвинее. С 27 февраля по 23 апреля проходило плавание вдоль берегов, в течение которого Миклухо-Маклай уточнил официальную голландскую карту. В целом путешествие оказалось намного менее результативным, чем первое. Однако именно здесь Миклухо-Маклай впервые столкнулся с работорговлей, и ему удалось лично арестовать и добиться осуждения одного из пиратских командиров[154]. 29 апреля Миклухо-Маклай перебрался на остров Килвару, входящий в островную группу Серам-Лаут, где написал сообщение для РГО. В научном плане наиболее интересным его открытием стали результаты обследования малайско-папуасских метисов. Было установлено, что межрасовые браки дают здоровое потомство, а не приводят к неполноценности[155]. Была у него и любовница — малайско-папуасская метиска по имени Бунгарая (во всех изданиях дневников Миклухо-Маклая фрагменты, посвящённые ей, печатались с купюрами)[156].

В конце мая учёный на пароходе «Бали» вернулся на Амбон и по нездоровью провёл там около месяца, только в конце июля он вновь добрался до Бейтензорга, где опять поселился у Лаудонов. В беседах с генерал-губернатором он дал понять, что считает ответственными за выявленные факты пиратства и работорговли голландские власти и даже представил меморандум о политическом и социальном положении папуасов[157]. Миклухо-Маклай был готов отложить научные исследования и возглавить вооружённый отряд, который бы построил на Новой Гвинее форт, защищавший папуасов от морских набегов. Непременным условием, однако, была абсолютная власть, предоставляемая командиру, вплоть до «права на жизнь и смерть подчинённых и туземцев». Лаудон предложение отклонил, во-первых, из-за того, что оно исходило от иностранца, а во-вторых, заявил, что правительство Нидерландов не собирается расширять свои владения[158].

С лета 1874 года европейская и русская пресса начала регулярно отслеживать деятельность Миклухо-Маклая: Новая Гвинея входила в моду. Барону Остен-Сакену удалось добиться новой субсидии от РГО в размере 1500 руб, он также обратился в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии за дополнительной финансовой поддержкой путешественнику, но получил отказ[159]. Сам Николай Николаевич обдумывал в тот период экспедицию по Яве, однако, понимая, что это приведёт к конфликтам с колониальными властями, 20 ноября 1874 года отплыл в Сингапур, который решил сделать своей главной базой для исследований на Малаккском полуострове. Прибыв туда 24 ноября, он поселился в «Европейском отеле»[160]. Покровительство учёному оказал британский генерал-губернатор Эндрю Кларк, который ввёл Миклухо-Маклая в свой дом, пригласил в губернаторскую ложу в театре и всячески подчёркивал благоволение. Причина этого была в том, что он рассчитывал использовать этнографа как разведчика, поскольку даже в 1874 году во многих районах полуострова не бывал ни один европеец[161]. В период до конца января 1875 года Миклухо-Маклай совершил два путешествия по Малакке; он не успел подготовить свои дневники к публикации, а до наших дней дошёл только дневник первой поездки — в город Джохор-Бару.

Вернувшись в Сингапур, в феврале 1875 года Миклухо-Маклай на яхте губернатора Кларка отправился в Бангкок, где провёл 9 дней. Поездка, хотя и экскурсионная, оказалась очень тяжёлой: раны на ногах, полученные в Малакке, плохо излечивались, а сорокаградусная жара и влажность сильно угнетали. Несмотря на это, он сделал много зарисовок антропологического типа сиамцев[162].

В июне 1875 года Миклухо-Маклай отправился во вторую экспедицию по Малаккскому полуострову, поднявшись по реке Джохор до реки Эндау. Путешествие продолжалось до октября. Британские власти — в Сингапуре сменился генерал-губернатор — стремились как можно быстрее получить информацию стратегического характера, в результате Николай Николаевич скорейшим образом покинул город и вернулся в Батавию[163].

Вопрос об аннексии Новой Гвинеи

Ещё в мае 1875 года, вернувшись из поездки по Малакке, Миклухо-Маклай был встревожен газетными сообщениями о готовящейся аннексии восточной части Новой Гвинеи, в частности Берега Маклая. 24 мая он написал письмо П. П. Семёнову, который тогда фактически руководил РГО. Само письмо не сохранилось, но по косвенным данным, он сообщал, что намерен «сплотить в одно целое» аборигенов Берега Маклая, и просил выяснить, поддержит ли правительство России его начинание[164]. Не получив ответа, 28 октября он отправил второе письмо, содержащее в том числе и такие строки:

Вследствие настойчивой просьбы людей этого Берега я обещал им вернуться, когда они будут в беде; теперь, зная, что это время наступило и им угрожает большая опасность (так как я убеждён, что колонизация Англии кончится истреблением папуасов), я хочу и должен сдержать слово<…> Не как русский, а как Тамо-боро-боро (наивысший начальник) папуасов Берега Маклая я хочу обратиться к Его Императорскому Величеству с просьбой о покровительстве моей страны и моих людей и поддержать мой протест против Англии…[165]

Примечательно, что Миклухо-Маклай заявлял, что не желает русской колонизации Новой Гвинеи, а намеревается установить над ней протекторат, который понимал как особое отношение между слабой и сильной стороной с сохранением суверенитета последней. Он заявил, что жители Новой Гвинеи «… через моё посредство подчинятся некоторым международным обязательствам и… в случае насилий со стороны белых, имели бы законного могущественного покровителя»[166].

Письмо от 28 октября П. П. Семёнов переслал в Министерство иностранных дел, департамент внутренних сношений которого только что возглавил Ф. Р. Остен-Сакен. Остен-Сакен немедленно подготовил записку «О русском путешественнике Миклухо-Маклае» для доклада императору; в её редактировании принимал участие канцлер А. М. Горчаков. Примечательно, что он рекомендовал просьбу о протекторате отклонить, что Александр II и сделал[167]. Решение правительства было изложено в письме, которое было отправлено Миклухо-Маклаю в феврале 1876 года и достигло адресата два года спустя. П. П. Семёнов, помимо изложения позиции высшей инстанции, мягко попенял путешественнику, что он «с почвы научной переходит на почву чисто практическую»[168].

Не получив своевременного ответа, Николай Николаевич стал готовить самостоятельную экспедицию. Голландский предприниматель из Сингапура К. Шомбургк согласился отправить Миклухо-Маклая на коммерческой шхуне «Си Бёрд», отплывавшей из порта Чиребон на Яве в феврале 1876 года. У исследователя были три месяца для поправки здоровья и приведения в порядок научных трудов. Он завершил свой крупный труд по этнографии «Этнологические заметки о папуасах Новой Гвинеи» и отправил в Парижское антропологическое общество статью о начатках искусства у папуасов Берега Маклая[169]. Кроме того, он отправил Рудольфу Вирхову две заметки о сексуальных обычаях даяков на Калимантане[170]. 18 февраля 1876 года Миклухо-Маклай отправился в плавание.

Второе пребывание на Берегу Маклая

На борту шхуны «Си Бёрд» Миклухо-Маклай написал открытое письмо для отправки Остен-Сакену, которое пришло в Петербург летом 1876 года. Главным в этом письме было заявление, что он один, не рассчитывая на чью-либо помощь, попытается отстоять независимость папуасов. По получении письма было решено его не печатать, а взамен дать в официозной прессе статью о деятельности учёного. Такая статья — «Значение деятельности Миклухо-Маклая» — от имени редакции увидела в свет в газете «Голос» 2 (14) ноября 1876 года. Судя по финальной части статьи, русское правительство всё-таки решило осторожно поддержать инициативу Миклухо-Маклая, не давая ему, впрочем, никаких гарантий. Это позволяло в будущем использовать его деятельность в российских интересах, в качестве «разменной карты» в дипломатической игре[171].

До Берега Маклая пришлось добираться кружным путём через Западную Микронезию и Северо-Западную Меланезию. Вирхову учёный писал о сильнейшем нездоровье — непрекращающейся лихорадке, поражении печени и невралгии[172]. По пути, несмотря на болезни, Миклухо-Маклай продолжал этнографические исследования, наиболее подробные наблюдения он сделал на Палау и Япе, где остановился на две недели. Не владея местными языками, он использовал в качестве переводчиков европейских торговцев и островитян, которые освоили английский язык. На острове Бабелтуап он нанял двух слуг и взял себе временную жену, о которой писал Мещерскому и сестре Ольге, причём даже отправил ей портрет этой жены[173]. 27 июня 1876 года исследователь высадился в Заливе Астролябия.

Хотя второе пребывание на Новой Гвинее оказалось самым длительным в экспедиционном опыте Миклухо-Маклая — 17 месяцев, его описания не столь подробны, как дневники 1871—1872 годов, более того, оригиналы полевых дневников утрачены[174].

На сей раз Миклухо-Маклай разместил свою резиденцию на мысе Бугарлом близ деревни Бонгу (от старого дома на мысе Гарагаси остались только сваи, изъеденные термитами). Его слуги и плотник со шхуны за шесть дней соорудили двойной домик на сваях длиной 10 и шириной 5 м. Людей и кухню разместили отдельно, а учёный имел в своём распоряжении кроме спальни и веранды ещё и анатомичку, кабинет для антропологических измерений и склад, которые располагались под свайным навесом двухметровой высоты[175]. Близ дома был разбит огород, на котором выращивались кукуруза, тыквы, арбузы и огурцы, уже через несколько месяцев и местные жители стали заимствовать эти культуры[176].

Папуасы тепло приняли исследователя, а усовершенствовав знание языка, он получил возможность расширить круг наблюдений: получил приглашение на свадьбу и даже смог наблюдать обряд умыкания невесты, присутствовал на похоронах и собрал интересные материалы о погребальных обычаях. Однако ему так и не удалось зафиксировать обряд инициации (включающий обрезание), поскольку он проводился один раз в 6 или 7 лет[177].

Исследователь использовал те же методы, что и в 1871—1872 годах, и заявлял, что опросы не помогают в его условиях. В отчёте РГО он писал:Единственный путь — видеть всё собственными глазами, а затем, отдавая себе отчёт (при записывании) виденного, надо быть настороже, чтобы не воображение, а действительное наблюдение дало бы полную картину обычая или церемонии[178]

При таком подходе, как и во время первого пребывания на Берегу Маклая, почти не поддавались интерпретации формы социальной организации, а также религиозные верования, фольклор и вообще проявления духовной культуры. Например, Миклухо-Маклай заметил, что деревни папуасов обычно делятся на кварталы, имеющие особые названия, но так и не смог установить, что такой квартал населяет родственная группа — клан[179].

Объясняя причины переориентации с зоологических на антропологические исследования, Миклухо-Маклай писал:В будущем те же райские птицы и бабочки будут восхищать зоолога, те же насекомые насчитываться тысячами в его коллекциях, между тем как почти наверное при повторённых сношениях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придётся разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, как я искал сакай и семанг в лесах Малайского полуострова[180].

Особенность второй экспедиции на Берег Маклая — многочисленные экскурсии, совершённые учёным; всего он посетил более 20 деревень. Вероятно, они преследовали и цели создания Папуасского Союза, о существовании которого он публично объявил. Собственно научная деятельность не прекращалась: он составил 14 кратких словников языков, на которых говорили обитатели 27 деревень[181].

Из записей и статей учёного следует, что папуасы считали его не просто «очень большим человеком» (тамо боро-боро), но и сверхъестественным существом. Одновременно начинали складываться его культ и мифология, причём в папуасских мифах о Маклае на первый план стали выходить черты, присущие культурному герою[182][Прим 4].

За 17 месяцев второго пребывания на Берегу Маклая так и не появилось ни одного европейского судна. Тем не менее учёного не покидали опасения о нашествии авантюристов и работорговцев, не случайно, что именно в Бугарломе он написал статью об известных ему случаях похищения людей капитанами торговых судов[184]. На Новой Гвинее он пришёл к следующей идее:

|

По договору с Шомбургком он должен был прислать за Миклухо-Маклаем судно через 6 месяцев, но договора не выполнил. Это вновь поставило учёного на грань физического выживания: закончились съестные припасы и даже писчая бумага. Пришлось перейти на подножный рацион, а записи делать на листах, вырываемых из книг, обёрточной бумаге и проч. Неопределённость положения нервировала Николая Николаевича. Вновь резко ухудшилось состояние его здоровья: на ногах появились незаживающие язвы, более всего его мучили невралгии первой и второй ветвей тройничного нерва. Впрочем, его микронезийские слуги страдали лихорадкой в ещё более тяжёлой степени, чем он сам[186].

Только 6 ноября 1877 года появилось судно: Шомбургк с годичным опозданием прислал шхуну «Флауэр оф Ярроу». Она вела меновую торговлю в Северо-Западной Микронезии и заодно была направлена в бухту Астролябии. На шхуне свирепствовала цинга. Миклухо-Маклай оставил дом со всей обстановкой жителям Бонгу, взяв с собой только книги и рукописи, но перед отъездом собрал вождей всех окрестных деревень и повелел при появлении европейских судов уводить женщин и детей в горы, а самим папуасам соблюдать крайнюю осторожность. Сообщил он и тайные знаки для опознания своего посланца, если не сможет приехать сам[187].

Австралия. 1878—1882 годы

Пребывание в Сингапуре

Плавание в Сингапур продолжалось около двух месяцев и сильно ухудшило состояние здоровья Миклухо-Маклая. Вследствие плохого питания к малярии присоединились цинга и хронический колит. К моменту прибытия, 18 января, он был почти не в состоянии писать. Телесные недуги в результате привели к тяжёлому нервному срыву[188]. Видимо, в состоянии помрачения, он писал Остен-Сакену, что рассчитывает поехать в Африку, ибо такая экспедиция «будет важна для разрешения этнографических вопросов папуасов и негритосов»[189]. Характерно, что больше он никогда не упоминал об этом замысле[190]. Тяжёлое физическое состояние учёного усугубляли денежные проблемы. Благодаря призывам к Мещерскому и Остен-Сакену, 9 апреля 1877 года Миклухо-Маклай получил 3577 долларов переводом. Денег хватило только на расплату с Шомбургком, однако долги по первой экспедиции на Новую Гвинею так и не были погашены. Себе исследователь оставил 450 долларов[190].

Больной жил на иждивении доктора Денниса в его сингапурском доме, но, несмотря на уход, видимого улучшения не было. Он неоднократно писал в Россию, выражая желание приехать на год-два, а потом вернуться на Новую Гвинею. Поскольку от матери не было никаких известий, а русский военный флот не собирался посылать суда в Южные моря (в том числе из-за русско-турецкой войны), Миклухо-Маклай решил переехать в Австралию. Отправив за собственный счёт своих палауских слуг на родину, Николай Николаевич купил билеты на пароход «Сомерсет». Как писал он сам, последнюю неделю перед отъездом он находился в забытьи, плохо понимая, что делает. За день до отплытия он распорядился отнести в банк дневники и зарисовки своей второй экспедиции, при этом не запомнив названия банка и не взяв расписки. Только в 1882 году он предпринял поиски рукописей, но они ни к чему не привели. Он даже не смог самостоятельно взойти на борт парохода, в каюту его внесли на руках[191].

Сидней. 1878—1879 годы