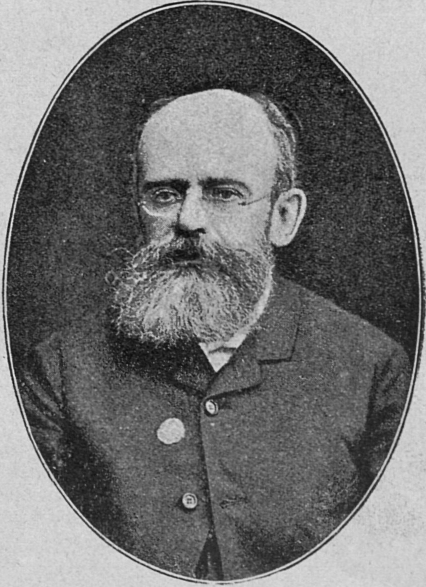

Миллер, Орест Фёдорович

| Эту статью следует викифицировать. декабрь 2006

Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. |

Оре́ст Фёдорович Ми́ллер (4 августа 1833 — 1 июня 1889) — известный профессор истории русской литературы, по происхождению эстляндский немец, сын гапсальского таможенного чиновника и его жены, урождённой баронессы Унгерн-Штернберг. Первый биограф Ф. М. Достоевского (одновременно с Н. Н. Страховым).

Оре́ст Фёдорович Ми́ллер (4 августа 1833 — 1 июня 1889) — известный профессор истории русской литературы, по происхождению эстляндский немец, сын гапсальского таможенного чиновника и его жены, урождённой баронессы Унгерн-Штернберг. Первый биограф Ф. М. Достоевского (одновременно с Н. Н. Страховым).

Содержание

Биография

Родился 4 августа 1833 г. в Гапсале и был окрещен по лютеранскому обряду, с именем Оскар. Трёх лет остался круглым сиротой и был взят на воспитание нежно любившей его женой дяди, русской по происхождению. Ему дали превосходное домашнее образование. Детство и юность его прошли в Вильно и Варшаве. Столкновения национальностей и вер наводили рано развившегося мальчика на размышления о преимуществах той или другой религии; раннее путешествие за границу тоже содействовало выработке определенного мировоззрения. Под влиянием жившего тогда в Вильно архимандрита Платона, впоследствии митрополита киевского, оно склонилось в сторону православия, к которому Миллер вполне сознательно присоединился 15-ти лет от роду. После вторичного путешествия за границу, Миллер в 1851 г. блестяще выдержал вступительный экзамен в Санкт-Петербургский университет и поступил на историко-филологический факультет. В 1855 г. он окончил курс кандидатом и стал готовиться к магистерскому экзамену. Он уже заявил себя тогда в печати стихотворением «На смерть Жуковского» в «Северной Пчеле» (1852 г.), патриотической драмой «Подвиг матери», которая в 1854 г. была поставлена в Михайловском театре и по настроению времени имела успех, исторической драмой в стихах «Конрадин» и печатавшимися в Журнале Министерства народного просвещения «Историческими очерками поэзии».

Научная и педагогическая деятельность Миллера подробно изложены ниже.

Умер Миллер от «разрыва сердца» 1 июня 1889 г. Похоронен на Смоленском православном кладбище[1].

Диссертация и её общественный резонанс

Упомянутые выше «Исторические очерки поэзии» вошли в диссертацию Миллера «О нравственной стихии в поэзии на основании исторических данных» (СПб., 1858). Чисто научные достоинства диссертации были весьма малы. Уже самый выбор задачи — обозреть в небольшом исследовании (294 стр.) руководящие идеи литературы всех времен и народов, начиная с древнеиндийской — вёл к поверхностности и предвзятости. Материал магистрант брал не из первоисточников, а из руководств и пособий и, по преимуществу, из книги гегельянца Розенкранца «Die Poesie und ihre Geschichte» — книги устаревшей и по материалу, и по стремлению к отысканию абсолютных мерок. В конце 1850-х гг. в науке уже прочно установилось сознание, что нельзя судить с позднейшей точки зрения явления предыдущих эпох (принцип историзма); Миллер же, следуя методу Розенкранца, не только рассматривал, но и судил, и раздавал аттестации дохристианским литературам с точки зрения христианства. Не обинуясь, например, он объявлял греческую мифологию и литературу безнравственными. Не в отсутствии исторической точки зрения лежала, однако, причина неудовольствия, возбужденного книгой Миллера. Научные недостатки её, главным образом её ложное отношение к народному эпосу, были указаны А. А. Котляревским в «Атенее», но публика не читала этой рецензии малораспространенного журнала. Имя Миллера стало притчей во языцех после необыкновенно резкой рецензии Добролюбова в «Современнике» («Сочинения», т. II). Добролюбов почти не коснулся научной стороны диссертации; он сосредоточил своё негодование на общественном её значении, на её проповеди аскетического самоотвержения и подавления своей личности.

Эта проповедь в устах Миллера была выражением его истинно-благородной натуры и пророческой программой всей его остальной жизни, полной действительного самоотвержения и ограничения до минимума своих личных потребностей. Но прекрасные качества духовной личности Миллера стали общеизвестными только много лет спустя, когда студенты разнесли повсюду рассказы об идеальной доброте этой «евангельской души». Добролюбов ничего не знал о Миллере лично; он судил только автора слабой диссертации, стиль которой, вследствие недостатка таланта, превратил искреннее воодушевление автора в риторическую надутость. Ему показалось, что он имеет дело с карьеристом себе на уме, фарисейски говорящим о самоотречении, чтобы под этим флагом провести молчалинство и угодливое преклонение перед авторитетом. Добролюбов с ужасом предвидел, что когда-нибудь этот «проповедник умеренности и аккуратности» займет кафедру и с высоты её будет провозглашать принципы, следовать которым значило бы «напрасно позорить своё существование». Ошеломляющая рецензия «Современника» является одним из важнейших событий в жизни Миллера. При огромном распространении сочинений Добролюбова и почти полном незнакомстве с писаниями Миллера, ютившимися в самых нераспространенных изданиях, все, вплоть до середины 1870-х гг., имели представление о Миллере только по этой рецензии. В первые годы после её появления от мнимого ретрограда и гасильника буквально отворачивались при встречах; ни один журнал не принял его возражений на рецензию. Когда ему в 1859 г. предложили прочитать в зале 2-й гимназии публичную лекцию по случаю юбилея Шиллера, он сам поставил условием, чтобы на входных билетах не было его имени. Только 5 лет спустя учебное начальство, в то время очень чувствительное к общественному мнению, с большой неохотой согласилось утвердить его приват-доцентом Санкт-петербургского университета, а сам лектор всходил на кафедру с опасением, что молодежь его освищет.

Попытки изучения былинного эпоса

В начале 1860-х гг. круг занятий Миллера резко меняется. Выходившие тогда собрания народных песен Киреевского и Рыбникова явились для него новым откровением. Он надолго отдается изучению народной словесности, становится горячим апологетом её и вместе с тем убежденным народником, для которого всё народное священно. Это восторженное отношение Миллера к народной словесности находится в органической связи с господствовавшим в 1860-х гг. мифологическим толкованием народного творчества (см. Эпос), когда во всякой подробности былин и песен усматривалась глубочайшая сокровенная символизация. Способность мыслить критически и строго научно никогда не была сильной стороной Миллера, и он себя чрезвычайно привольно чувствовал, примыкая к методу более поэтического, чем научного исследования, где домыслы исследователя могли развернуться с полной свободой и где двух-трёх сближений было достаточно, чтобы создавать весьма стройные, хотя и столь же произвольные объяснения. Миллер довел увлечения мифологической школы до последних крайностей; огромная докторская диссертация его « [www.ozon.ru/context/detail/id/1629609/ Илья Муромец и богатырство Киевское]» (СПб., 1870), несмотря на массу труда, в неё вложенного, на громадный и впервые собранный здесь сравнительный материал, в настоящее время никакого серьёзного значения не имеет. Научной ценности диссертации, не меньше её увлечений солнечно-грозовым толкованием народной поэзии, вредило стремление автора показать нравоучительную сторону былинного эпоса. Не сознавая полного противоречия между толкованием мифологическим, отбрасывающим зарождение былин до отдаленнейшей, доисторической древности, Миллер тому же самому эпосу давал толкование бытовое, как выразителю русских народных идеалов вообще. Тот же Илья Муромец, бой которого с сыном будто бы означает, что «бог-громовник, производя, то есть порождая, тучи, с другой стороны, их же уничтожает», непостижимым логическим скачком является вместе с тем у Миллера олицетворением глубины понимания русским народом сущности христианства, как религии заботы о ближнем и о правде. Диссертации предшествовал учебник: «Опыт исторического обозрения русской словесности» (2-е изд., СПб., 1865), доведенный до монгольского периода, с отдельной хрестоматией к нему (2-ое изд., СПб., 1866). При всех своих мифологических крайностях «Опыт» сослужил большую службу тем, что впервые вводил в преподавание подробное ознакомление с народной словесностью. В конце 70-х годов Миллер энергично полемизировал с В. В. Стасовым по вопросу о возможном происхождении былин.

Славянофильство

Изучение народной словесности сделало Миллера убежденным приверженцем славянофильства, но славянофильства в его первоначальном, идеалистическом виде, свободном от казенного патриотизма. Если Миллер с восторгом относился к древней Руси, то потому, что видел в ней господство общинного духа, «народосоветие» и торжество истинно христианских начал. Он молитвенно относился к реформам Александра II, мотивируя своё благоговение формулой адреса старообрядцев: «в твоей новизне старина наша слышится». На точку зрения старого славянофильства и его любви к свободе становился Миллер и в своей очень видной деятельности по славянскому комитету. Энергичный член совета, в 1870-х гг. даже товарищ председателя, Миллер мало подходил к общему составу этого общества; его терпели, потому что он был популярный оратор, привлекавший на общие собрания большую публику, и притом публику необычную, равнодушную или даже враждебную к общему направлению комитета, но отзывчивую к искреннему призыву Миллера братски прийти на помощь угнетенным единоплеменникам. Речи и статьи его по славянскому вопросу собраны в книге «Славянство и Европа» (СПб., 1877). Главный тезис её: «Общинность и равноправность — вот она славянская правда». Верный этому девизу, Миллер никогда не превращал славянофильство в русофильство и даже в польском вопросе радикально расходился с Катковым: его защиту «реальных интересов» России Миллер считал «грубым материализмом». Отношение Миллера к Каткову лучше всего, вообще, характеризует коренное отличие мировоззрения Миллера от патриотизма известного пошиба. Направление «Московских Ведомостей» всегда было глубоко несимпатично гуманному профессору; он никогда не стучался в двери катковских изданий, хотя его там очень охотно печатали бы, а он очень нуждался в органе, где бы помещали его статьи. Желание разграничить славянофильство от Каткова было причиной тяжелого удара, постигшего Миллера незадолго до смерти. Когда Катков летом 1887 г. умер, Миллер одну из первых же лекций осеннего семестра 1887 г. посвятил «Славянофилам и Каткову», в которой резко охарактеризовал стремление Каткова «свести Россию с пути освобождения её народных и общественных сил». Появление лекции в «Русском Курьере» (1887, № 267) повело за собой отставку Миллера, которого около этого же времени подверг систематическому преследованию «Гражданин».

Критические заметки о новейшей русской литературе

С выходом в 1870 г. докторской диссертации научная деятельность Миллера практически заканчивается (не идет дальше рецензий и небольших заметок). В 1870-х и 1880-х гг. Миллер главным образом посвящает свою литературную деятельность работам критического характера. В ряду их наибольшей известностью пользуются «Русские писатели после Гоголя», первоначально составившиеся из прочитанных в 1874 г. с большим успехом публичных лекций. «Русские писатели» выдержали 4 все разраставшихся издания. Последнее (1890) рассматривает произведения Тургенева, Достоевского, Гончарова, Писемского, Салтыкова, Толстого, Сергея Аксакова, Мельникова и Островского. Успех этой книги по преимуществу объясняется отсутствием у нас систематических обозрений новейшей русской литературы, сами же по себе достоинства книги невелики. Критическим талантом Миллер не обладал; писал он, при всей своей искренности и душевной теплоте, вяло и бледно, а главное, не было у него самостоятельной точки зрения на разбираемых писателей и в каждом этюде он подчинялся одному какому-нибудь властному критику. Этими руководителями были то Страхов, то Аполлон Григорьев, а то и Добролюбов. Разбирает Миллер наших корифеев, совершенно оставляя в стороне их непосредственно литературные достоинства и рассматривая исключительно общественное содержание и значение их произведений. Всего больше преклоняется он (в позднейших изданиях) перед Достоевским. В сфере новейшей русской литературы Миллер принадлежит также множество разбросанных по разным журналам этюдов об Алексее Толстом, Майкове, Полонском, Гаршине, Надсоне, Мережковском, Минском, Щеглове и др. и отдельная книжка «Глеб Ив. Успенский. Опыт объяснительного изложения его сочинений» (СПб., 1889).

Педагогическая деятельность

Лучшая часть духовного наследия Миллера — память о нём как о профессоре и самоотверженном друге университетской молодежи. Заняв в 1863 г. кафедру (до 1870 г. в качестве доцента), он явился на ней одним из виднейших представителей того типа профессоров — учителей правды, во главе которых стоит Грановский. Не ударяясь в узкую и сухую специализацию, он в своих лекциях сумел соединить содержательность со стремлением провести в сознание слушателей начала истинного человеколюбия и продуманной любви к родине и народу. Курсы его были всего менее банальны. Он первый стал останавливаться с особенной подробностью на народной литературе, первый вводил в свои курсы и литературу раскольничью, которую до него профессора словесности совсем игнорировали. Из явлений древнерусской духовной жизни он особенно выдвигал такие эпизоды, как, например, борьба между суровыми формалистами-последователями Иосифа Волоцкого и проникавшими в суть христианского учения «заволжскими старцами». Лектор Миллер был блестящий, хотя и в приподнятом стиле; слушать его часто собирались студенты со всех факультетов. Практическая деятельность Миллера на пользу студентов беспримерна и стоит совершенно особняком. Главный деятель и основатель общества вспомоществования студентам Санкт-Петербургского университета, он отдавался ему с полным забвением своих собственных интересов. Дверь его квартиры в течение всего дня была открыта для всех нуждающихся; он никогда не сердился, от какой бы спешной работы его ни отрывали, и всегда с той же сердечной ласковостью выслушивал просителей. Помогал он всеми способами: и хлопотами в разных учреждениях, и приисканием занятий, и пристраиванием рукописей в редакциях, и писанием рекомендательных писем, а чаще всего деньгами. Он твердо держался правила: лучше дать десяти недостойным, чем отказать одному достойному. Доброта его была всем известна, ей широко пользовались и злоупотребляли; часто он совершенно истощал свои скромные, но для одинокого человека всё-таки немалые средства. В этих случаях, не имея фактической возможности помочь, он глубоко страдал. Сохранился рассказ, как в одну из таких минут безденежья он дал совершенно незнакомому ему студенту-просителю для заклада свой профессорский фрак.

В 1882 г. О. Ф. Миллеру удалось основать при университете студенческое Научно-литературное общество. В работе Общества принимали участие С. Ф. Ольденбург, А. С. Лаппо-Данилевский, М. А. Дьяконов, А. А. Корнилов, А. А. Кауфман, И. М. Гревс и другие. В 1886 г. главным секретарём Общества был единогласно избран Александр Ульянов. Общество было закрыто после 1 марта 1887 г. В частности, министр внутренних дел Д. А. Толстой послал министру просвещения конфиденциальную записку, в которой отмечал, что все главные участники покушения на Александра III состояли членами студенческого Научно-литературного общества, а «один из самых деятельных руководителей, заговорщик Ульянов, исполнял обязанности секретаря Общества»[2].

См. также

- Упоминается в воспоминаниях В. В. Вересаева[3]

Напишите отзыв о статье "Миллер, Орест Фёдорович"

Примечания

- ↑ Могила на плане кладбища // Отдел IV // Весь Петербург на 1914 год, адресная и справочная книга г. С.-Петербурга / Ред. А. П. Шашковский. — СПб.: Товарищество А. С. Суворина – «Новое время», 1914. — ISBN 5-94030-052-9.

- ↑ [nestorbook.ru/mod_cat/files/Tygan.pdf Неизвестный Туган-Барановский] / Отв. ред. Л. Д. Широкорад, А. Л. Дмитриев. СПб., 2008.

- ↑ litmir.net/br/?b=144273&p=50

Литература

- Наиболее обстоятельная биография Миллера написана Б. Б. Глинским (СПб., 1890; приложена и к 4 изд. «Русский Писатель»). Она является переизданием журнальной статьи Глинского 1889 г.

- Список трудов Миллера составлен И. А. Шляпкиным (СПб., 1889).

- Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания Ф.М. Достоевского // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского (там же: Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском (Биография) // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1883. Типография A.C. Суворина, 1883. С. 3–176.

- Селиванов Ф. М. О. Ф. Миллер — исследователь эпоса // Русский фольклор. Вып. 28. СПб., 1995.

Ссылки

- [memoirs.ru/rarhtml/Glin_IV89_37_8.htm Глинский Б. Б. Орест Федорович Миллер // Исторический вестник, 1889. — Т. 37. — № 8. — С. 340—364.]

- [az.lib.ru/m/miller_o_f/ Избранные сочинения Ореста Миллера на сайте Lib.Ru/Классика.]

Отрывок, характеризующий Миллер, Орест Фёдорович

– Ah, mon ami! – сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки: – croyez, que je souffre autant, que vous, mais soyez homme. [Поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной.]– Право, я пойду? – спросил Пьер, ласково чрез очки глядя на Анну Михайловну.

– Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre pere… peut etre a l'agonie. – Она вздохнула. – Je vous ai tout de suite aime comme mon fils. Fiez vous a moi, Pierre. Je n'oublirai pas vos interets. [Забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы. Вспомните, что это ваш отец… Может быть, в агонии. Я тотчас полюбила вас, как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.]

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что всё это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшею дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик слуга княжен и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки (назвав ее милой и голубушкой) о здоровье княжен и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжен. Горничная, с графином, второпях (как и всё делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад; княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так не похож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно, через очки, посмотрел на свою руководительницу.

Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

– Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerai a vos interets, [Будьте мужчиною, друг мой, я же стану блюсти за вашими интересами.] – сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило veiller a vos interets, [блюсти ваши интересы,] но он понимал, что всё это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех, бывших в комнате, и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

– Слава Богу, что успели, – сказала она духовному лицу, – мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек – сын графа, – прибавила она тише. – Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.

– Cher docteur, – сказала она ему, – ce jeune homme est le fils du comte… y a t il de l'espoir? [этот молодой человек – сын графа… Есть ли надежда?]

Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно грустно обратилась к Пьеру.

– Ayez confiance en Sa misericorde, [Доверьтесь Его милосердию,] – сказала она ему, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех, бывших в комнате, больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала с своего места и предложила ему сесть, адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему; доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решил про себя, что всё это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидал Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

– Courage, courage, mon ami. Il a demande a vous voir. C'est bien… [Не унывать, не унывать, мой друг. Он пожелал вас видеть. Это хорошо…] – и он хотел итти.

Но Пьер почел нужным спросить:

– Как здоровье…

Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом; назвать же отцом ему было совестно.

– Il a eu encore un coup, il y a une demi heure. Еще был удар. Courage, mon аmi… [Полчаса назад у него был еще удар. Не унывать, мой друг…]

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, люди (прислуга) тоже прошли в дверь. За этою дверью послышалось передвиженье, и наконец, всё с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом, выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

– La bonte divine est inepuisable. C'est la ceremonie de l'extreme onction qui va commencer. Venez. [Милосердие Божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте.]

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто то из прислуги – все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать, под шелковыми занавесами, а с другой – огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно белыми, не смятыми, видимо, только – что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухого, с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом и с теми же характерно благородными крупными морщинами на красивом красно желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые, большие руки его были выпростаны из под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правою, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», казалось, говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Всё молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое басовое пение и в минуты молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдениями над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его; но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли; духовные лица шопотом сказали что то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным, из за спины пальцем поманила к себе Лоррена. Француз доктор, – стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, – неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из за своей спинки стула и, с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с нею вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь, но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что всё, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал всё так же безжизненно и неподвижно. Вокруг него всё зашевелилось, послышались шаги и шопоты, из которых шопот Анны Михайловны выдавался резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

– Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет…

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно желтой головы с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во всё время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили.

– За мою руку держись, уронишь так, – послышался ему испуганный шопот одного из слуг, – снизу… еще один, – говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступанья ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поровнялись с молодым человеком, и ему на мгновение из за спин и затылков людей показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая курчавая, львиная голова. Голова эта, с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какою знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись. Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: «Venez». [Идите.] Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой, в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что, покуда есть глаза, надо же глядеть куда нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтоб не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая теперь, что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера, в то время как он стоял. Анна Михайловна являла в своем положении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шопотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

– На другой бочок перевернуться хотят, – прошептал слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое тело графа.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипанье в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 4 августа

- Родившиеся в 1833 году

- Умершие 1 июня

- Умершие в 1889 году

- Родившиеся в Хаапсалу

- Историки по алфавиту

- Достоевисты

- Историки Эстонии

- Историки литературы России

- Учёные XIX века

- Фольклористы Российской империи

- Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета

- Профессора Санкт-Петербургского университета

- Похороненные на Смоленском православном кладбище