Александрийский мусейон

Александри́йский мусе́йон (или Александрийский музей; др.-греч. Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας[Прим. 1]) — религиозный, исследовательский, учебный и культурный центр эллинизма; храм Муз. Основан в начале III века до н. э. при Птолемее Сотере по инициативе Деметрия Фалерского, находился на государственном обеспечении. В состав мусейона входила обширная Александрийская библиотека, организованная в этот же период. Учёные, принятые в сотрудники мусейона, занимались натурфилософией, математикой, астрономией, географией, медициной, теорией музыки, лингвистикой и другими науками. Роль мусейона — культурная и религиозная — сохранилась и в эпоху римского завоевания. На базе храма возник неоплатонизм, в котором культ муз играл существенную роль. Мусейон был единственным античным храмом муз, который непрерывно функционировал не менее 800 лет. В III веке его жрецы-учёные встали в оппозицию Александрийской школе и по мере христианизации Римской империи мусейон утратил научные функции, оставшись исключительно культовым учреждением. Указом императора Феодосия в 391 году он был закрыт. Последним его учёным, известным по имени, был Теон Александрийский, скончавшийся около 405 года. Существуют свидетельства, что на месте бывшего мусейона в Александрии ещё в 530-е годы проводились состязания риторов и поэтов.

Содержание

Терминология

Термин «мусейон» (др.-греч. μουσεῖον) в изначальном употреблении обозначал один из традиционных типов греческого святилища и использовался в одном ряду с Герайоном (др.-греч. Ἡραῖον) — храмом Геры, Серапеумом (др.-греч. Σεραπείον) и прочими. Однако в древнегреческом языке «мусейон» был тесно связан с «собранием» в широком смысле; этим термином могли обозначать хоровод муз, однако Платон в «Федре» (267b) именует так «собрание [умных] речей» (др.-греч. μουσεῖα λόγων). Алкимадант Элейский пользовался термином «Мусей природы», в этом качестве его цитировал Аристотель («Риторика», 1406a, 25). У Афинея (V, 187d) термин приобретает более современное значение: «Мусеем Эллады» образно именуются Афины, в которых накопилось огромное количество статуй, картин, книг и прочих культовых и исторических памятников[2]. Применительно к Александрии у Афинея (I, 22d) появляется ироническое сравнение учёных и литераторов, содержавшихся Птолемеевским двором, с «откармливаемыми редкими птицами в вольере» (др.-греч. πολυτιμότατοι ὄρνιθες)[3].

Со временем термин «мусейон» сделался наименованием музыкально-художественной и научно-исследовательской деятельности, поскольку в Элладе классической эпохи она разворачивалась при храмах муз. Празднества и творческие соревнования также организовывались при святилищах, их материальные воплощения — в том числе тексты произведений и призы — посвящались музам и хранились в храме. Культ муз отправлялся во всех философских школах классической Античности, начиная с пифагорейской. Платон в «Федоне» (61a) прямо причислил философию к мусическим искусствам; перипатетики включили в этот ряд естествознание и медицину. Достижения каждого вида деятельности отражались в коллекциях, с сакральным целями собираемых при каждом мусее. Хотя от этого слова происходит современный термин «музей», мусейон, в отличие от современных музеев, не занимался выставками каких-либо экспонатов и их целенаправленным собиранием[4]. Тем не менее накопленные в Афинском, а затем и в Александрийском мусейоне коллекции стали обеспечивать образовательный и исследовательский процесс. Мусеи могли быть и местами досуга, поскольку это привлекало в храм публику[5].

История

Обстоятельства создания

Александрийский мусейон признаётся высшим достижением традиции античных мусеев; одновременно он тесно связан с исследовательской и политической программой Аристотеля. В аристотелевской «Политике» (VII, 9, 1-4) содержится описание идеального города, в котором выделена отдельная территория для национальных мест почитания богов и героев, залы общественных трапез, гимнасиев и произведений искусства. По-видимому, эта теория повлияла на планировку александрийского квартала Брухейон, с его царскими дворцами, мусейоном, храмами, театром и прочим. Было и существенное отличие от идей Аристотеля: на первом месте в политике Птолемеев было придание святости новой столице в глазах не только эллинов, но и всех подвластных народов. Поэтому в Александрии был учреждён универсальный культ Сераписа с новым храмом[6]. Характерно, что книжное собрание Александрийской библиотеки размещалось, судя по данным раскопок, именно в Серапеуме. Храм располагался на искусственной возвышенности в центре египетского квартала; по описанию Аммиана Марцеллина (XXII, 15), «Серапей, украшенный широчайшими атриями и колоннадами, живыми образами статуй, настолько выделялся великолепием своей отделки и украшений, что после Капитолия, навеки прославившего досточтимый Рим, нет ничего, что могло бы считаться более выдающимся во всей вселенной»[7].

Александрийский мусейон признаётся высшим достижением традиции античных мусеев; одновременно он тесно связан с исследовательской и политической программой Аристотеля. В аристотелевской «Политике» (VII, 9, 1-4) содержится описание идеального города, в котором выделена отдельная территория для национальных мест почитания богов и героев, залы общественных трапез, гимнасиев и произведений искусства. По-видимому, эта теория повлияла на планировку александрийского квартала Брухейон, с его царскими дворцами, мусейоном, храмами, театром и прочим. Было и существенное отличие от идей Аристотеля: на первом месте в политике Птолемеев было придание святости новой столице в глазах не только эллинов, но и всех подвластных народов. Поэтому в Александрии был учреждён универсальный культ Сераписа с новым храмом[6]. Характерно, что книжное собрание Александрийской библиотеки размещалось, судя по данным раскопок, именно в Серапеуме. Храм располагался на искусственной возвышенности в центре египетского квартала; по описанию Аммиана Марцеллина (XXII, 15), «Серапей, украшенный широчайшими атриями и колоннадами, живыми образами статуй, настолько выделялся великолепием своей отделки и украшений, что после Капитолия, навеки прославившего досточтимый Рим, нет ничего, что могло бы считаться более выдающимся во всей вселенной»[7].

С точки зрения древнегреческой религии именно Египет более всего напоминал святую землю, поскольку считался убежищем олимпийских богов от Тифона, принявшими там зооморфный образ, что облегчало отождествление собственных божеств с египетскими. Эта же мифологема объясняла облик египетских божеств, а также утверждала теорию, что египтяне научились мудрости непосредственно от олимпийцев и сохранили их первоначальное почитание, тогда как эллины вынуждены заново ему учиться (Тимей, 22b)[8]. Мусические искусства египтянам, по преданию, передал Аполлон, отождествляемый с Гором Бехдетским[9].

Ещё при основании Александрии её ядром был священный комплекс, полностью повторявший древнегреческие святилища. При жизни Александра Македонского был начат храм Исиды, которая отождествлялась с Герой и всеми возлюбленными Зевса — Деметрой, Ио, Персефоной. Греками Исида почиталась как богиня-мать, небесная царица (в этом качестве могла рассматриваться и Мнемосина). Рядом располагался Паней, по описанию Страбона (XVII, 1, 10) включавший искусственную гору, напоминавшую по форме «сосновую шишку»; точное его местоположение неизвестно. Сюда же Птолемей распорядился перенести тело Александра Великого. Царские дворцы не отделялись от святилищ, поскольку в эллинистическом Египте очень рано возник царский культ, неотделимый от соответствующих ритуалов[10].

Эллинистический период

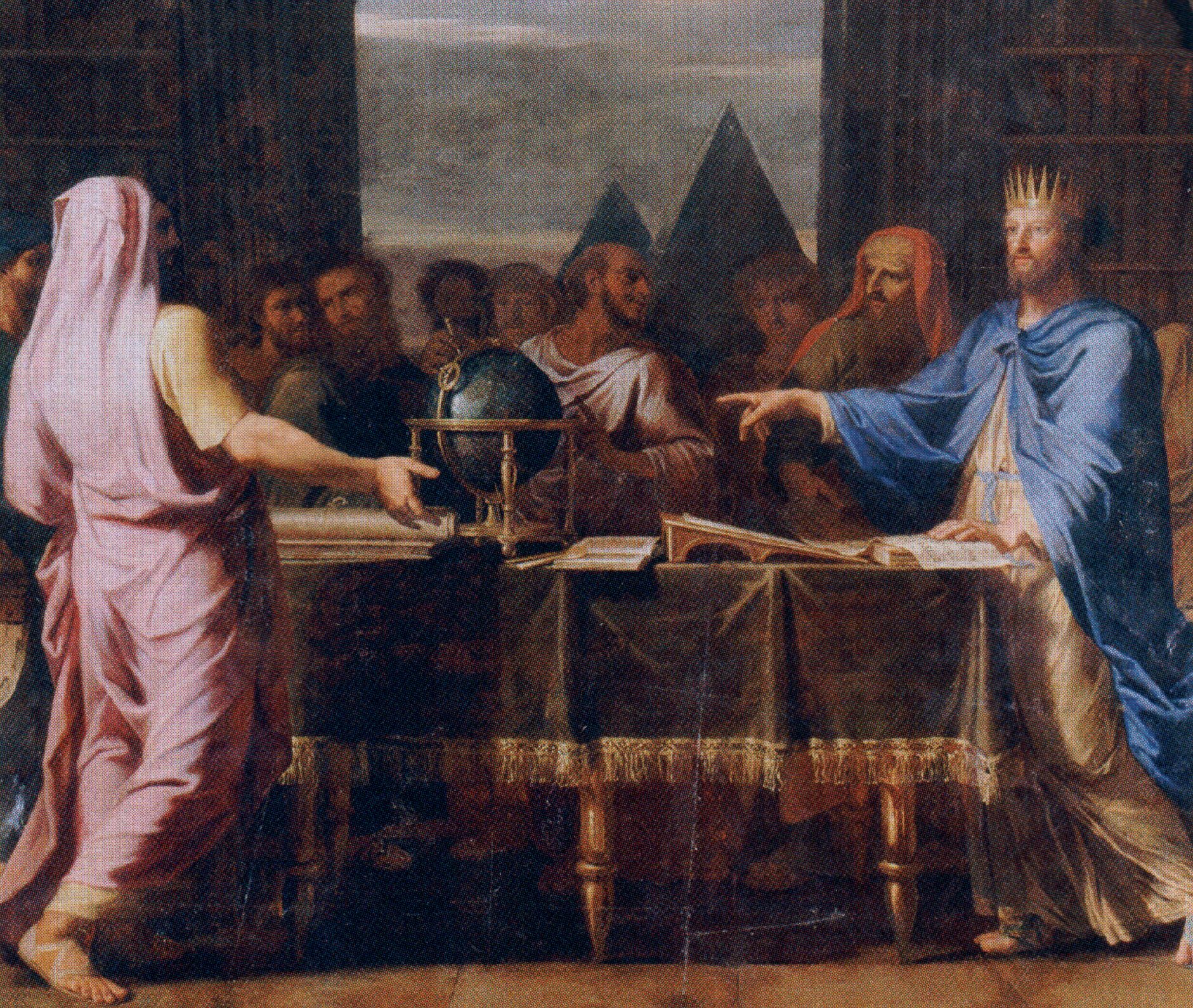

Основателем мусейона и библиотеки был Птолемей I Сотер, что следует из рассказа Плутарха (Non posse suaviter vivi, 13, 3)[11]. Важную роль в формировании концепции мусейона сыграл Деметрий Фалерский, который прибыл в Египет между 297 и 294 годами до н. э., будучи к тому времени очень мистически настроенным; по сообщению Диогена Лаэртского (V, 76), он стал горячим поклонником культа Сераписа. Немалую роль сыграл, по-видимому, и Стратон[12]. Однако существующие источники не позволяют определить точную дату основания мусея, и очевидно, что собирание коллекций, круга учёных и библиотеки было длительным процессом, который продолжался и всё царствование Птолемея Филадельфа. Согласно К. Белоху, достаточно обоснованной датой может быть вторая половина 290-х годов до н. э.[13] Впрочем, в схолиях Иоанна Цецеса — византийского эрудита XII века — все организационные мероприятия по мусейону и библиотеке приписаны Птолемею Филадельфу, что отражает, прежде всего фольклорную традицию. Эта традиция возникла очень рано: уже Иосиф Флавий сообщал, что при царе состоял некий старец, без советов которого он не делал никаких дел («Иудейские древности», XII, 1). Э. Парсонс, комплексно рассмотрев источники, выделил три этапа в становлении комплекса мусейона и библиотеки. Начало собирания книг и приглашение учёных относится к царствованию Птолемея Сотера и осуществлялось Деметрием Фалерским и «другими советниками». Дальнейшая деятельность осуществлялась в царствование Птолемея Филадельфа Александром Этолийским, Зенодотом и Ликофроном — в первую очередь это создание ботанического и зоологического садов, медицинской школы, конструирование сложных автоматических устройств. Наконец, коллекции и книжное собрание Серапея были обустроены при Птолемее III Эвергете. Накопление художественных произведений и иноземных диковин продолжалось вплоть до времён Клеопатры, которой Марком Антонием были подарены коллекции Пергамского мусейона и библиотеки. Пространственно мусейон мог расширяться только до разгрома, устроенного в 145 году до н. э. Птолемеем Фисконом и направленного против всей александрийской интеллигенции, не поддержавшей его восхождение на престол[14].

Основателем мусейона и библиотеки был Птолемей I Сотер, что следует из рассказа Плутарха (Non posse suaviter vivi, 13, 3)[11]. Важную роль в формировании концепции мусейона сыграл Деметрий Фалерский, который прибыл в Египет между 297 и 294 годами до н. э., будучи к тому времени очень мистически настроенным; по сообщению Диогена Лаэртского (V, 76), он стал горячим поклонником культа Сераписа. Немалую роль сыграл, по-видимому, и Стратон[12]. Однако существующие источники не позволяют определить точную дату основания мусея, и очевидно, что собирание коллекций, круга учёных и библиотеки было длительным процессом, который продолжался и всё царствование Птолемея Филадельфа. Согласно К. Белоху, достаточно обоснованной датой может быть вторая половина 290-х годов до н. э.[13] Впрочем, в схолиях Иоанна Цецеса — византийского эрудита XII века — все организационные мероприятия по мусейону и библиотеке приписаны Птолемею Филадельфу, что отражает, прежде всего фольклорную традицию. Эта традиция возникла очень рано: уже Иосиф Флавий сообщал, что при царе состоял некий старец, без советов которого он не делал никаких дел («Иудейские древности», XII, 1). Э. Парсонс, комплексно рассмотрев источники, выделил три этапа в становлении комплекса мусейона и библиотеки. Начало собирания книг и приглашение учёных относится к царствованию Птолемея Сотера и осуществлялось Деметрием Фалерским и «другими советниками». Дальнейшая деятельность осуществлялась в царствование Птолемея Филадельфа Александром Этолийским, Зенодотом и Ликофроном — в первую очередь это создание ботанического и зоологического садов, медицинской школы, конструирование сложных автоматических устройств. Наконец, коллекции и книжное собрание Серапея были обустроены при Птолемее III Эвергете. Накопление художественных произведений и иноземных диковин продолжалось вплоть до времён Клеопатры, которой Марком Антонием были подарены коллекции Пергамского мусейона и библиотеки. Пространственно мусейон мог расширяться только до разгрома, устроенного в 145 году до н. э. Птолемеем Фисконом и направленного против всей александрийской интеллигенции, не поддержавшей его восхождение на престол[14].

В общем, история мусейона известна приблизительно и фрагментарно. Наивысший расцвет в его деятельности наблюдался при первых Птолемеях, примерно до конца III века до н. э. В те времена глава мусея и библиотеки был одновременно и воспитателем наследника престола[7]. Птолемей Филадельф учредил мусические игры в честь Аполлона и муз, на которых выдающимся писателям присуждались награды, о чём сообщал Витрувий в предисловии к VII книге своего трактата[15]. После гонений Птолемея Фискона во главе библиотеки встал один из военачальников царя — Кидас (сведения об этом содержатся в одном из Оксиринхских папирусов), и в целом до времён правления Клеопатры мусейон вступил в стабильную пору своего существования[16]. Собрания и здания мусея сильно пострадали во время гражданской войны 48—47 годов до н. э., когда в Александрии находился Юлий Цезарь. В результате военных действий в городе и царском квартале случился большой пожар. Античные авторы, описывая эти события, сильно противоречили друг другу: по Сенеке (De tranquilitate 9, 5) погибло 40 000 книг в Александрийской библиотеке, в то время как Павел Орозий (Oros., VI, 15, 3) приводил число в 400 000 книг, а Дион Кассий (XLII, 38) утверждал, что сгорели верфи, склады с хлебом и с книгами (вероятно, предназначенными к отправке в Рим), но не библиотека. Для восполнения ущерба Марк Антоний переместил в Египет всё собрание Пергамского мусейона, о чём свидетельствовал Плутарх[17].

Мусейон в римскую эпоху. Упадок и закрытие

Мало изменился статус учреждения и после римского завоевания; попечение о мусейоне приняли на себя римские императоры, заведение даже посетил Октавиан Август. По сообщению Светония (Claud., 42, 2), император Клавдий попытался основать второй мусейон для пропаганды собственных сочинений[18]. Особенное внимание в римскую эпоху уделялось развитию филологии, известны александрийские учёные I—III веков, такие как Феон, Трифон, Апион. Некоторый подъём наблюдался в работе мусейона при Адриане и его преемниках — в это время работали филологи Аполлоний Дискол, Гарпократион и Гефестион, математик Менелай, врач Соран, астроном и географ Клавдий Птолемей. Теодор Моммзен, проанализировавший систему управления Римским Египтом, установил, что членство в мусейоне достаточно щедро предоставлял Адриан, это было видом вознаграждения[16]. Вплоть до правления Антонина Пия, устойчивой тенденцией было совмещение должностей попечителя мусейона и александрийского префекта, а также главы коллегии царских врачей. Эти должности могли занимать только лица всаднического достоинства[19].

Мусей сильно пострадал при взятии Александрии Каракаллой в 216 году (об этом сообщал Дион Кассий, LXXVII, 22). Однако при его преемниках мусей был восстановлен в последний раз: ещё в середине III века там преподавал Диофант Александрийский. Окончательный упадок наступил во время войны Зенобии и Аврелиана, когда Брухейон был сожжён и разрушен (по сообщению Аммиана Марцеллина, XXII, 16), произошло это примерно в 269—270 или 273 году. Преподавание после этого ещё велось, но, видимо, в Серапеуме, косвенно оказывая влияние на александрийских учителей христианской церкви; со времени Константина Великого мусей встал в оппозицию к Александрийской школе[20]. Неоплатонизм, ставший в III—IV веках господствующим мировоззрением александрийских интеллектуалов, иначе, чем старая олимпийская религия, относился к материальному миру и собиранию предметов. Неоплатоников собираемые коллекции вещей интересовали как символы высшей духовной реальности. Например, распространённое в Античности собирание гемм и резных камней превратилось в учение о нахождении и использовании магической силы, заключённой в драгоценном камне. В период христианизации римского мира мусейон превратился исключительно в культовое место, служители которого выступали ревностными защитниками язычества[21].

В 391 году император Феодосий I издал указ о запрещении языческих культов и разрушении языческих святилищ; после этого христиане устроили беспорядки в городе, в ходе которых был сожжён Серапеум (Сократ Схоластик, V, 16). Последним членом мусейона, известным по имени, был Теон Александрийский, отец Гипатии, погибшей в 415 году. С закрытием Александрийского мусейона практически пресеклась античная традиция научно-учебных центров с таким наименованием[16]. Однако инерция культурно-эстетической традиции мусейона ощущалась, по крайней мере, до времени правления Юстиниана: в 530 году, как свидетельствовал Захария Митиленский, на месте бывшего участка муз устраивали собрания и состязания в искусстве поэты, риторы и «проходящие обучение у грамматиков»[22].

Местоположение, план, структура

С археологической точки зрения античная Александрия изучена фрагментарно. Выявлены лишь памятники римского времени, кроме того, раскопки в условиях плотно застроенного города сами по себе проблематичны. План римского города был реконструирован в 1870-е годы, когда ещё не началась перестройка старого города по европейским стандартам. В этот период был приблизительно обозначен район расположения мусея — между морем, центральной улицей античного города — Декуманумом — и агорой. Не удалось даже выяснить, куда именно выходили парадные колоннады дворцово-храмового комплекса. Экспедиция Э. фон Зиглина в 1910-е годы установила, что на территории предполагаемого царского квартала была целая цепь зданий, вытянутых вдоль моря; на этих участках было обнаружено большое число расписной керамики и мелкой пластики. Польские археологические экспедиции 1960-х годов установили ошибочность прежних локализаций Панея, ибо в районе площади Ком-эль-Дикка оказался античный театр. Поиски Панея, как и гробницы Александра, так и не принесли результатов; локализация библиотеки крайне сомнительна[23].

В 1990-е годы началось подводное археологическое исследование гавани древней Александрии, результаты которого публиковались с 1994—1995 годов. Руководитель раскопок — Жан-Ив Эмперёр — характеризовал их как «сенсационные». Оказалось, что все крупнейшие постройки римской Александрии, в том числе, по-видимому, и мусей, выходили фасадами к морю. Была открыта гранитная эспланада времён Северов, то есть построенная после 217 года. Однако поиски зданий мусея и библиотеки так ни к чему и не привели. Эмперёр посвятил раскопкам монографию, опубликованную в 2000 году[24].

Античные авторы в совокупности оставили достаточно подробные перечисления построек мусея, главной проблемой является их совмещение. Сведения о местоположении и устройстве мусейона приводил Страбон («География», XVII, 1, 8):

|

Захария Митиленский описывал священный участок муз, который существовал ещё в 530-е годы; по-видимому, к нему примыкали храмы Пана, Исиды, Сераписа и царский некрополь. Это доказывается тем, что у Страбона священные участки упоминаются во множественном числе. По Страбону архитектурным ядром мусейона являлся перипат и экседра (др.-греч. περίπατον καὶ ἐξέδραν); по-видимому, это был большой зал для диспутов и лекций, устроенный, вероятно, по образцу Академии Платона. Страбон упоминает также «Большой дом» (др.-греч. οἶκον μέγαν) со столовой (др.-греч. συσσίτιον). До сих пор неясно, было ли это жилищем для придворных учёных или оно располагалось в другом месте. У Каллимаха (Epigr., 2) упоминается некая «лесха» (др.-греч. λέσχη — 'помещение для собраний'), но из контекста непонятно, является ли это обозначением экседры или самостоятельного строения[16].

Самым примечательным является то, что все перечисленные постройки описывались Страбоном как часть царского дворца, собственно же здание библиотеки не упоминается вовсе. Помещения для хранения и переписывания книг фиксировались при раскопках в Серапеуме; по аналогии с пергамским храмом Афины, афинской Адриановой библиотекой и римской библиотекой Аполлона Палатинского выясняется, что в Античности их располагали не в закрытых помещениях, а в портиках[22].

По Страбону, непосредственно за мусейным комплексом был поминальный храм с усыпальницей Александра Великого, там же были гробницы Птолемеев и храм обожествлённого Юлия Цезаря. Цезарь в «Записках о гражданской войне» (III, 112) писал, что к царскому комплексу примыкал театр, а Витрувий (I, 8, 1) утверждал, что эллины традиционно совмещают театр с храмами Исиды и Сераписа[26].

Штат мусейона

Страбон описывал организацию мусея как «синод» (др.-греч. συνόδος) под руководством жреца, назначенного царской властью[16]. Эти порядки сохранялись несколько столетий: в одной из надписей эпохи Адриана указывается, что попечитель-эпистат (др.-греч. ἐπιστάτης) мусея одновременно был верховным жрецом Александрии и всего Египта. В той же надписи упоминалось, что тот же жрец-попечитель заведовал греческой и латинской библиотеками в Риме, по-видимому — при храме Аполлона Палатинского, обустроенного по образцу мусея. При первом из Птолемеев верховным жрецом-архиереем был Манефон[19].

Страбон описывал организацию мусея как «синод» (др.-греч. συνόδος) под руководством жреца, назначенного царской властью[16]. Эти порядки сохранялись несколько столетий: в одной из надписей эпохи Адриана указывается, что попечитель-эпистат (др.-греч. ἐπιστάτης) мусея одновременно был верховным жрецом Александрии и всего Египта. В той же надписи упоминалось, что тот же жрец-попечитель заведовал греческой и латинской библиотеками в Риме, по-видимому — при храме Аполлона Палатинского, обустроенного по образцу мусея. При первом из Птолемеев верховным жрецом-архиереем был Манефон[19].

Учёные члены мусея также назначались царём, который предоставлял им «общие средства» (др.-греч. χρήματα κοινά). Интерпретация этого пассажа представляет сложности. Об организации института почти ничего не известно. В первый век существования мусея эпистат был и воспитателем наследника престола. При первых Птолемеях эту должность занимали исключительно знаменитые деятели культуры — Зенодот Эфесский, Каллимах из Кирены, Эратосфен, Аполлоний Родосский, Аристофан, Аристарх Самофракийский[19]. Из текста Афинея (XI, 494a) известно, что в мусее был и казначей, а также велась финансовая документация. Общее количество сотрудников института, вероятно, не превышало 50 человек, они не образовывали замкнутой группы, связанной таинствами посвящения[19]. Примеры Стратона или Архимеда показывают, что иностранные учёные могли приезжать в Александрию на несколько лет. Соответственно, учёные получали полное содержание — «кормление» и жалованье, не считая разовых выплат за те или иные реализованные проекты. Судя по эпиграфическим памятникам, до начала III века члены мусейона освобождались от налогов и, вероятно, общественных повинностей[16].

В источниках ничего не говорится о внутреннем подразделении мусейона и профессиональных направлениях, разрабатываемых его сотрудниками. Обо всём этом содержатся лишь косвенные свидетельства в позднеримских литературных источниках. Аммиан Марцеллин (XII, 16) утверждал, что при нём весь квартал Брухейон был заселён учёными людьми. Афиней (IV, 184c), перечисляя учёных и сотрудников мусея, изгнанных Птолемеем VIII, упоминает философов, грамматиков, геометров-землемеров, изографов-живописцев, учителей гимнастики. Элий Лампридий в биографии Александра Севера (44) оставил свидетельства о благодеяниях императора по отношению к александрийским учёным, репрессированным при Каракалле. В пострадавшем от пожара городе была возведена новая набережная с порфировой колоннадой, одновременно позаботились и о людях. Риторам, грамматикам, медикам, гадателям, математикам, механикам и архитекторам вновь предоставили помещения для занятий и стали выплачивать содержание[27]. По мнению В. П. Поршнева, это указывает, что служители муз делились как минимум на две большие категории: во-первых, поэты и религиозные деятели, чья профессия была отмечена божественной одержимостью; во-вторых — учёные, которые изучали и систематизировали результаты божественной и человеческой деятельности, то есть естествоиспытатели, историки и описатели предметов искусства. Таким образом, мусейон был и творческой мастерской, и местом образования и воспитания. Последняя функция, приближавшая мусей к возникшим позднее университетам, стала заметнее в римскую эпоху[28].

Функции

Александрийский мусейон был в первую очередь храмом, в котором учёные на государственной службе одновременно исполняли жреческие обязанности. Предположительно, результаты научных исследований были заданы разделяемым всеми школами древнегреческой философии учением о мировой гармонии, вера в которую была важнее эмпирических данных. Мусей был базой, на которой осуществлялось становление Александрийской школы и возник неоплатонизм — позднеантичная религиозная философия, в которой музы считались богами-хранителями[29].

Мусическая деятельность в форме состязаний поэтов и учёных сохранялась до сравнительно поздних времён. Например, С. Я. Лурье в монографии об Архимеде писал, что в конце эллинистического периода вошёл в моду обычай, возрождённый в европейских академиях XVII—XVIII веков. Когда какому-либо математику удавалось открыть или доказать новую теорему, прежде чем опубликовать её доказательство, он сообщал свои выводы крупнейшим из своих соперников (Архимед все свои открытия отправлял на перепроверку Конону — крупнейшему математику его современности). Полный цикл доказательства сразу сообщался только ученикам, ещё не приобретшим имени[30]. Известна также многолетняя дискуссия и соперничество Каллимаха с Аполлонием Родосским, где состязание поэтов сочеталось с филологической дискуссией на тему: допустимо ли написание эпических поэм после Гомера или большие сюжеты необходимо разбить на множество произведений камерной формы. Создаваемые поэтические произведения исполнялись при богослужениях[31]. Иными словами, литература и филология питались из одного — мифологического — источника, а создаваемая для работы учёных-жрецов среда должна была способствовать «мусическому экстазу»[32].

Мусей служил для создания и поддержания эстетической среды, позволяющей воспринимать образы богов и героев в передаче поэтов и актёров; вербальная форма выражения считалась первичной и основной. В этом же контексте следует воспринимать специфический античный жанр словесного описания произведений пластики и живописи, представленный текстами Каллистрата, Филострата Старшего и Младшего; по-видимому, многие описываемые ими произведения никогда не существовали в действительности. Александрийский мусейон стал площадкой развития филологии и текстологии, сначала в специфическом — мифологическом — аспекте. Для греческой общины в египетском окружении изучение олимпийской мифологии стало механизмом самосохранения в инокультурной и иноязычной среде[32]. Несмотря на размах эмпирической деятельности в области естествознания, главным достижением школы мусея стало создание мифологической картины мироздания, догматизированной в трудах Клавдия Птолемея — с неподвижной Землёй, расположенной в центре Вселенной, и вращающимися небесными сферами, которые издают космическую музыку, теория которой разрабатывалась пифагорейцами и платониками. Даже механические устройства Герона в первую очередь использовались для храмовых нужд, в том числе автоматического открывания дверей перед верующими или для продажи святой воды; связь их с мировыми стихиями, приводящими механизмы в действие (пар, огонь, вода, сжатый воздух), и сакральное предназначение выводило работу учёных-механиков за пределы ремесла, к которому интеллектуалы Античности относились с презрением[33].

Напишите отзыв о статье "Александрийский мусейон"

Комментарии

Примечания

- ↑ Поршнев, 2012, с. 20.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 13.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 197.

- ↑ Панов, 2006, с. 59.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 14.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 202—203.

- ↑ 1 2 Борухович, 1976, с. 152.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 203.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 203—204.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 205.

- ↑ Борухович, 1976, с. 153.

- ↑ Parsons, 1967, p. 132.

- ↑ Beloch K. I. Griechische Geschichte. — Berlin, 1925. — B. IV, Abt. 1. — S. 324.

- ↑ Parsons, 1967, p. 107, 118—119.

- ↑ Борухович, 1976, с. 154.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 [inot.rsuh.ru/article.html?id=79675 Краткая справка о Мусейоне]. Российский государственный гуманитарный университет. Проверено 2 апреля 2016.

- ↑ Борухович, 1976, с. 169.

- ↑ Roger S. Bagnall. Alexandria. Library of Dreams. — 2002. — P. 359.

- ↑ 1 2 3 4 Поршнев, 2012, с. 215.

- ↑ Саврей, 2006, с. 98.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 284.

- ↑ 1 2 Поршнев, 2012, с. 211.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 207—210.

- ↑ Sibal J. H. [www.jstor.org/stable/40000541?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Reviewed&searchText=Work:&searchText=Alexandria&searchText=Rediscovered&searchText=by&searchText=Jean-Yves&searchText=Empereur&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DReviewed%2BWork%253A%2BAlexandria%2BRediscovered%2Bby%2BJean-Yves%2BEmpereur%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&seq=1#page_scan_tab_contents Review. Reviewed Work: Alexandria Rediscovered by Jean-Yves Empereur] // Journal of the American Research Center in Egypt. — 2000. — Т. 37. — P. 225-227. — DOI:10.2307/40000541.</span>

- ↑ Страбон, 1994, с. 793—794.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 212.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 250—251.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 251.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 16.

- ↑ Лурье, 1945, с. 98—99.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 259.

- ↑ 1 2 Чистяков Г. П. Эллинистический Мусейон: Александрия, Пергам, Антиохия // Эллинизм: Восток — Запад. — М., 1992. — С. 299—300.

- ↑ Поршнев, 2012, с. 15—16, 270—277.

</ol>

Литература

- Музей Александрийский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Борухович, В. Г. [ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1272988172 В мире античных свитков]. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. — 224 с.

- Лурье, С. Я. Архимед. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1945. — 272 с.

- Панов, В. Ф. Математика древняя и юная. — Изд. 2-е, исправленное. — М.: МГТУ им. Баумана, 2006. — 648 с. — ISBN 5-7038-2890-2.

- Поршнев, В. П. Мусей в культурном наследии античности. — М. : Новый Акрополь, 2012. — 336 с. — (Традиция, религия, культура). — 1500 экз. — ISBN 978-5-91896-030-1.</span>

- Саврей, В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. — М. : КомКнига, 2006. — 1008 с. — ISBN 5-484-00335-0.</span>

- Страбон. [www.ancientrome.ru/antlitr/strabo/index.htm География] / Пер. с др.-греч. Г. А. Стратановского под ред. О. О. Крюгера, общ. ред. С. Л. Утченко. — 2-е изд., репр. — М. : Ладомир, 1994. — 944 с. — (Памятники исторической мысли). — 5 000 экз. — ISBN 5-86218-054-0.</span>

- Parsons E. D. The Alexandrian Library, Glory of the Hellenic World: Its Rise, Antiquities, and Destructions. — N. Y. : American Elsevier Pub. Co, 1967. — 468 p.</span>

Ссылки

- [www.symbolizm.ru/index.php/antichnost/474-museionalexandria Александрийский мусейон]. Портал «Символизм». Проверено 2 апреля 2016.

- [vikent.ru/enc/1235/ Александрийский мусейон и Александрийская библиотека]. vikent.ru. Проверено 2 апреля 2016.

- [inot.rsuh.ru/article.html?id=79675 Краткая справка о Мусейоне]. Российский государственный гуманитарный университет. Проверено 2 апреля 2016.

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Александрийский мусейон

На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатления прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигель адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Одевшись в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, для поездки во дворец, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанною рукой, вошел в кабинет Билибина. В кабинете находились четыре господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Болконский был знаком; с другими его познакомил Билибин.

Господа, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл наши, les nфtres. В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, повидимому, охотно, как своего (честь, которую они делали немногим), приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости, и как предмет для вступления в разговор, ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные, веселые шутки и пересуды.

– Но особенно хорошо, – говорил один, рассказывая неудачу товарища дипломата, – особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение, и чтоб он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом?…

– Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастии, и этим то пользуется этот Дон Жуан, этот ужасный человек!

Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся.

– Parlez moi de ca, [Ну ка, ну ка,] – сказал он.

– О, Дон Жуан! О, змея! – послышались голоса.

– Вы не знаете, Болконский, – обратился Билибин к князю Андрею, – что все ужасы французской армии (я чуть было не сказал – русской армии) – ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек.

– La femme est la compagne de l'homme, [Женщина – подруга мужчины,] – произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.

Билибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (должно было признаться) почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе.

– Нет, я должен вас угостить Курагиным, – сказал Билибин тихо Болконскому. – Он прелестен, когда рассуждает о политике, надо видеть эту важность.

Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.

– Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentiment d'alliance, – начал Ипполит, значительно оглядывая всех, – sans exprimer… comme dans sa derieniere note… vous comprenez… vous comprenez… et puis si sa Majeste l'Empereur ne deroge pas au principe de notre alliance… [Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе, не выражая… как в своей последней ноте… вы понимаете… вы понимаете… впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза…]

– Attendez, je n'ai pas fini… – сказал он князю Андрею, хватая его за руку. – Je suppose que l'intervention sera plus forte que la non intervention. Et… – Он помолчал. – On ne pourra pas imputer a la fin de non recevoir notre depeche du 28 novembre. Voila comment tout cela finira. [Подождите, я не кончил. Я думаю, что вмешательство будет прочнее чем невмешательство И… Невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября. Чем то всё это кончится.]

И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.

– Demosthenes, je te reconnais au caillou que tu as cache dans ta bouche d'or! [Демосфен, я узнаю тебя по камешку, который ты скрываешь в своих золотых устах!] – сказал Билибин, y которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия.

Все засмеялись. Ипполит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо.

– Ну вот что, господа, – сказал Билибин, – Болконский мой гость в доме и здесь в Брюнне, и я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Ежели бы мы были в Брюнне, это было бы легко; но здесь, dans ce vilain trou morave [в этой скверной моравской дыре], это труднее, и я прошу у всех вас помощи. Il faut lui faire les honneurs de Brunn. [Надо ему показать Брюнн.] Вы возьмите на себя театр, я – общество, вы, Ипполит, разумеется, – женщин.

– Надо ему показать Амели, прелесть! – сказал один из наших, целуя кончики пальцев.

– Вообще этого кровожадного солдата, – сказал Билибин, – надо обратить к более человеколюбивым взглядам.

– Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа, и теперь мне пора ехать, – взглядывая на часы, сказал Болконский.

– Куда?

– К императору.

– О! о! о!

– Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь; приезжайте же обедать раньше, – пocлшaлиcь голоса. – Мы беремся за вас.

– Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором, – сказал Билибин, провожая до передней Болконского.

– И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю, – улыбаясь отвечал Болконский.

– Ну, вообще как можно больше говорите. Его страсть – аудиенции; а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.

На выходе император Франц только пристально вгляделся в лицо князя Андрея, стоявшего в назначенном месте между австрийскими офицерами, и кивнул ему своей длинной головой. Но после выхода вчерашний флигель адъютант с учтивостью передал Болконскому желание императора дать ему аудиенцию.

Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем как начинать разговор, князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел.

– Скажите, когда началось сражение? – спросил он поспешно.

Князь Андрей отвечал. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы: «здоров ли Кутузов? как давно выехал он из Кремса?» и т. п. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его.

– В котором часу началось сражение? – спросил император.

– Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в 6 часу вечера, – сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове правдивое описание всего того, что он знал и видел.

Но император улыбнулся и перебил его:

– Сколько миль?

– Откуда и докуда, ваше величество?

– От Дюренштейна до Кремса?

– Три с половиною мили, ваше величество.

– Французы оставили левый берег?

– Как доносили лазутчики, в ночь на плотах переправились последние.

– Достаточно ли фуража в Кремсе?

– Фураж не был доставлен в том количестве…

Император перебил его.

– В котором часу убит генерал Шмит?…

– В семь часов, кажется.

– В 7 часов. Очень печально! Очень печально!

Император сказал, что он благодарит, и поклонился. Князь Андрей вышел и тотчас же со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза и слышались ласковые слова. Вчерашний флигель адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце, и предлагал ему свой дом. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии Терезии З й степени, которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к ее величеству. Эрцгерцогиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним.

Вопреки словам Билибина, известие, привезенное им, было принято радостно. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией Терезией большого креста, и вся армия получила награды. Болконский получал приглашения со всех сторон и всё утро должен был делать визиты главным сановникам Австрии. Окончив свои визиты в пятом часу вечера, мысленно сочиняя письмо отцу о сражении и о своей поездке в Брюнн, князь Андрей возвращался домой к Билибину. У крыльца дома, занимаемого Билибиным, стояла до половины уложенная вещами бричка, и Франц, слуга Билибина, с трудом таща чемодан, вышел из двери.

Прежде чем ехать к Билибину, князь Андрей поехал в книжную лавку запастись на поход книгами и засиделся в лавке.

– Что такое? – спросил Болконский.

– Ach, Erlaucht? – сказал Франц, с трудом взваливая чемодан в бричку. – Wir ziehen noch weiter. Der Bosewicht ist schon wieder hinter uns her! [Ах, ваше сиятельство! Мы отправляемся еще далее. Злодей уж опять за нами по пятам.]

– Что такое? Что? – спрашивал князь Андрей.

Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение.

– Non, non, avouez que c'est charmant, – говорил он, – cette histoire du pont de Thabor (мост в Вене). Ils l'ont passe sans coup ferir. [Нет, нет, признайтесь, что это прелесть, эта история с Таборским мостом. Они перешли его без сопротивления.]

Князь Андрей ничего не понимал.

– Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе?

– Я от эрцгерцогини. Там я ничего не слыхал.

– И не видали, что везде укладываются?

– Не видал… Да в чем дело? – нетерпеливо спросил князь Андрей.

– В чем дело? Дело в том, что французы перешли мост, который защищает Ауэсперг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну, и нынче завтра они будут здесь.

– Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован?

– А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и сам Бонапарте, не знает.

Болконский пожал плечами.

– Но ежели мост перейден, значит, и армия погибла: она будет отрезана, – сказал он.

– В этом то и штука, – отвечал Билибин. – Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Всё очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы: Мюрат Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) Господа, – говорит один, – вы знаете, что Таборский мост минирован и контраминирован, и что перед ним грозный tete de pont и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Проедемте втроем и возьмем этот мост. – Поедемте, говорят другие; и они отправляются и берут мост, переходят его и теперь со всею армией по сю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.

– Полноте шутить, – грустно и серьезно сказал князь Андрей.

Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею.

Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе! Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана.

– Полноте шутить, – сказал он.

– Не шучу, – продолжал Билибин, – ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки; уверяют, что перемирие, и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в tete de pont. [мостовое укрепление.] Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей: говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга, и тысячу гасконад и проч. Офицер посылает за Ауэрспергом; господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский баталион незамеченный входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к tete de pont. Наконец, является сам генерал лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку… император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга». Одним словом, эти господа, не даром гасконцы, так забрасывают Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, qu'il n'y voit que du feu, et oubl celui qu'il devait faire faire sur l'ennemi. [Что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который он обязан был открыть против неприятеля.] (Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого mot, чтобы дать время оценить его.) Французский баталион вбегает в tete de pont, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но что лучше всего, – продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, – это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрспергу: «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину, – говорит он, – и вы позволяете так говорить с вами низшему чину!» C'est genial. Le prince d'Auersperg se pique d'honneur et fait mettre le sergent aux arrets. Non, mais avouez que c'est charmant toute cette histoire du pont de Thabor. Ce n'est ni betise, ni lachete… [Это гениально. Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть, вся эта история с мостом. Это не то что глупость, не то что подлость…]

– С'est trahison peut etre, [Быть может, измена,] – сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его.

– Non plus. Cela met la cour dans de trop mauvais draps, – продолжал Билибин. – Ce n'est ni trahison, ni lachete, ni betise; c'est comme a Ulm… – Он как будто задумался, отыскивая выражение: – c'est… c'est du Mack. Nous sommes mackes , [Также нет. Это ставит двор в самое нелепое положение; это ни измена, ни подлость, ни глупость; это как при Ульме, это… это Маковщина . Мы обмаковались. ] – заключил он, чувствуя, что он сказал un mot, и свежее mot, такое mot, которое будет повторяться.

Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти.

– Куда вы? – сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который встал и направился в свою комнату.

– Я еду.

– Куда?

– В армию.

– Да вы хотели остаться еще два дня?

– А теперь я еду сейчас.

И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.

– Знаете что, мой милый, – сказал Билибин, входя к нему в комнату. – Я подумал об вас. Зачем вы поедете?

И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица.

Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил.

– Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг – скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, mon cher, c'est de l'heroisme. [мой дорогой, это героизм.]

– Нисколько, – сказал князь Андрей.

– Но вы un philoSophiee, [философ,] будьте же им вполне, посмотрите на вещи с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны… Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили; стало быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц очень милый город. И мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске.

– Перестаньте шутить, Билибин, – сказал Болконский.

– Я говорю вам искренно и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии и мир будет заключен, или поражение и срам со всею кутузовскою армией.

И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима.

– Этого я не могу рассудить, – холодно сказал князь Андрей, а подумал: «еду для того, чтобы спасти армию».

– Mon cher, vous etes un heros, [Мой дорогой, вы – герой,] – сказал Билибин.

В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал в армию, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехваченным французами.

В Брюнне всё придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести в Ольмюц. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, голодный и усталый, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой, и вид беспорядочно бегущей армии подтверждал эти слухи.

«Cette armee russe que l'or de l'Angleterre a transportee, des extremites de l'univers, nous allons lui faire eprouver le meme sort (le sort de l'armee d'Ulm)», [«Эта русская армия, которую английское золото перенесло сюда с конца света, испытает ту же участь (участь ульмской армии)».] вспоминал он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы. «А ежели ничего не остается, кроме как умереть? думал он. Что же, коли нужно! Я сделаю это не хуже других».

Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колес, громыхание кузовов, телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем то наполненные.

На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колена в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались постромки и надрывались криками груди. Офицеры, заведывавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны посреди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок. «Voila le cher [„Вот дорогое] православное воинство“, подумал Болконский, вспоминая слова Билибина.

Желая спросить у кого нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный, в одну лошадь, экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведывавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она высунулась из под фартука и, махая худыми руками, выскочившими из под коврового платка, кричала:

– Адъютант! Господин адъютант!… Ради Бога… защитите… Что ж это будет?… Я лекарская жена 7 го егерского… не пускают; мы отстали, своих потеряли…

– В лепешку расшибу, заворачивай! – кричал озлобленный офицер на солдата, – заворачивай назад со шлюхой своею.

– Господин адъютант, защитите. Что ж это? – кричала лекарша.

– Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина? – сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру.

Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату: – Я те объеду… Назад!…

– Пропустите, я вам говорю, – опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

– А ты кто такой? – вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. – Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на ты ) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад, – повторил он, – в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

– Важно отбрил адъютантика, – послышался голос сзади.

Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется ridicule [смешное], но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей с изуродованным от бешенства лицом подъехал к нему и поднял нагайку:

– Из воль те про пус тить!

Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.

– Всё от этих, от штабных, беспорядок весь, – проворчал он. – Делайте ж, как знаете.

Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и, с отвращением вспоминая мельчайшие подробности этой унизи тельной сцены, поскакал дальше к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий.

Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что нибудь и привесть в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли. «Это толпа мерзавцев, а не войско», думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени.

Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, пережевывая что то сочным ртом и махая руками, звал его к себе.

– Болконский, Болконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее, – кричал он.

Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта, закусывавших что то. Они поспешно обратились к Болконскому с вопросом, не знает ли он чего нового. На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было на всегда смеющемся лице Несвицкого.

– Где главнокомандующий? – спросил Болконский.

– Здесь, в том доме, – отвечал адъютант.

– Ну, что ж, правда, что мир и капитуляция? – спрашивал Несвицкий.

– Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я насилу добрался до вас.

– А у нас, брат, что! Ужас! Винюсь, брат, над Маком смеялись, а самим еще хуже приходится, – сказал Несвицкий. – Да садись же, поешь чего нибудь.

– Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр Бог его знает где, – сказал другой адъютант.

– Где ж главная квартира?

– В Цнайме ночуем.

– А я так перевьючил себе всё, что мне нужно, на двух лошадей, – сказал Несвицкий, – и вьюки отличные мне сделали. Хоть через Богемские горы удирать. Плохо, брат. Да что ты, верно нездоров, что так вздрагиваешь? – спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке.

– Ничего, – отвечал князь Андрей.

Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштатским офицером.

– Что главнокомандующий здесь делает? – спросил он.

– Ничего не понимаю, – сказал Несвицкий.

– Я одно понимаю, что всё мерзко, мерзко и мерзко, – сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий.

Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Вейротер был австрийский генерал, заменивший убитого Шмита. В сенях маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное – он, видно, тоже не спал ночь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой.

– Вторая линия… Написал? – продолжал он, диктуя писарю, – Киевский гренадерский, Подольский…

– Не поспеешь, ваше высокоблагородие, – отвечал писарь непочтительно и сердито, оглядываясь на Козловского.

Из за двери слышен был в это время оживленно недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. По звуку этих голосов, по невниманию, с которым взглянул на него Козловский, по непочтительности измученного писаря, по тому, что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки,и по тому, что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, – по всему этому князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что нибудь важное и несчастливое.

Князь Андрей настоятельно обратился к Козловскому с вопросами.

– Сейчас, князь, – сказал Козловский. – Диспозиция Багратиону.

– А капитуляция?

– Никакой нет; сделаны распоряжения к сражению.

Князь Андрей направился к двери, из за которой слышны были голоса. Но в то время, как он хотел отворить дверь, голоса в комнате замолкли, дверь сама отворилась, и Кутузов, с своим орлиным носом на пухлом лице, показался на пороге.

Князь Андрей стоял прямо против Кутузова; но по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его, что как будто застилали ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его.

– Ну, что, кончил? – обратился он к Козловскому.

– Сию секунду, ваше высокопревосходительство.

Багратион, невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим.

– Честь имею явиться, – повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт.

– А, из Вены? Хорошо. После, после!

Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо.

– Ну, князь, прощай, – сказал он Багратиону. – Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукой Багратиона, а правой, на которой было кольцо, видимо привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею.

– Христос с тобой! – повторил Кутузов и подошел к коляске. – Садись со мной, – сказал он Болконскому.

– Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона.

– Садись, – сказал Кутузов и, заметив, что Болконский медлит, – мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

– Еще впереди много, много всего будет, – сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв всё, что делалось в душе Болконского. – Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду Бога благодарить, – прибавил Кутузов, как бы говоря сам с собой.

Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекший глаз. «Да, он имеет право так спокойно говорить о погибели этих людей!» подумал Болконский.

– От этого я и прошу отправить меня в этот отряд, – сказал он.

Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел задумавшись. Через пять минут, плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея о подробностях его свидания с императором, об отзывах, слышанных при дворе о кремском деле, и о некоторых общих знакомых женщинах.

Кутузов чрез своего лазутчика получил 1 го ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Ежели бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полуторастатысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы в положении Мака под Ульмом. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведшую на сообщения с войсками из России, то он должен был вступить без дороги в неизвестные края Богемских